学校の様子

あれ?子どもたちは……

いつも、本校の教育活動にご協力していただきありがとうございます

さて、今日は1年生のフロアの様子を見ていただきたいと思います

あれ、授業の時間になってもいませんね……移動教室でしょうか

先生方は教室にいますね……

本校では先週から、感染症の拡大を抑えるために、いくつかの学級でオンライン授業を実施しております。

今日は、急遽、オンライン授業になった授業の様子を紹介します!

実際に「オンライン授業ってどうやってやるの?」「参加できない生徒が沢山いるんじゃない?」

「技能教科って無理でしょ!」「オンライン授業って言っても限界あるでしょ?」

というような思いがあるのではないでしょうか?

しかし!

本校では「学びを止めない」という考えをしっかり持ち、

このような事態になってもすぐに対応できるように「オンライン授業の日」という日程を設定しておりました。

実際に生徒たちの表情を見てみましょう!

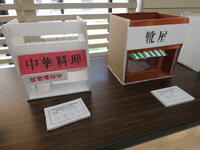

今回は1年生の技術の授業の様子を紹介しました。

題材は「木材以外の材料は生活の中にどのように生かされているのか」

実際に家の中の「金属」と「プラスチック」を撮影し、オクリンクプラスを使って掲示板に投稿します。

その後、それぞれのジャンルごとにまとめて特徴・特性に気付いて解決していくという内容でした。

学校での授業だと、教室内の金属やプラスチックは限られるので、

オンライン授業でしかできない発見が多くあると思いました。

「金属」の写真には・スプーン・お金・鍵・ドアノブ・鍋などなど……どのような特徴に気が付きましたか?

「プラスチック」の写真では・おもちゃ・文房具・食器・袋などなど……こちらも関連性を見つけることができましたか?

「でも、それって画面の向こうで先生が説明するし、

生徒はマイクオフにするから結局昔にやっていた教え込みの授業になるんじゃないの?」

そのように感じた方もいると思います。

違います。

Teamsでは、「ブレイクアウトルーム」という機能があり、ランダムに部屋を作って、数名だけの空間を作り、

話し合いに集中することができます。

各グループで写真を提示して、ジャンル決めをして、それぞれの特徴について話をします。

本校で行っている「答えのない教室」のような授業をオンラインでも実施してみました

対面でなくても、「生徒自身が材料を集め、課題解決を行う」ことができていました

Teamsのブレイクアウトルームとミライシードのオクリンクプラスを併用することで、

上記の活動を実現することができました。

オンライン授業でもいつもと同じような授業を行うことができます。

もちろん、対面で授業をすることが一番だと思いますが、何かが起きた時でも

「学びを止めない」ことを大切にしていきたいです!

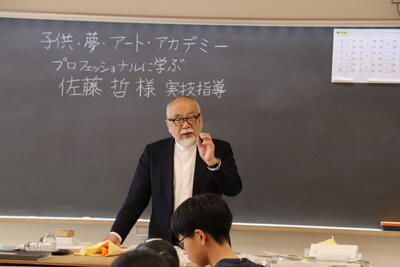

子供・夢・アート・アカデミー

やって来ました!芸術の秋。

本日は1年生を対象に、『プロフェッショナルに学ぶ 洋画家 佐藤哲先生による美術指導』が行われました。

こちらは、文化庁主催の、「子供・夢・アート・アカデミー」事業の一環として開催されました。

現在、日本芸術院会員 日展副理事長 東光会理事長である佐藤哲先生は、中学校の教員20年、高校の教員17年という経験をされています。そんな経験があるからこそ、人情味厚く、未来ある子どもたちのために、とお越しくださいました。

助手としていらっしゃった田中里奈先生は版画家としてご活躍中で、先日も目の前の森の美術館で展覧会を開催されていました。

「今日は自分の顔、『自画像』をクレパスで描いてもらいます。」

クレパスで描くということは、一度描いた線を消すことができません。

「間違えてもいいんです。一発勝負で描けるのは小中学生だけなんだよ。大人は描けない。皆の感性を大切に。」

どうやら、大人になるにつれて、慎重になりすぎて、間違えてはいけないという気持ちが先に出てしまい、クレパスを使えるのは今!なのだそうです。

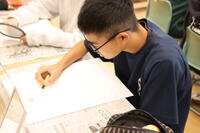

始めは久しぶりのクレパスにとまどう生徒たちでしたが、時間の経過とともに描く楽しさに没頭していく生徒たち。

「自分の顔、こんなに見たの初めてかも!」

「すごいー!似てるー!!」

色々な声が聞こえてきます。佐藤先生は一人ひとりに声を掛けてくださいます。

「顔にも色を付けるといいね。消しゴムはこうやって使うよ。」

消しゴムにクレパスを塗り、その面を紙に当てるとこすったような中間色ができました。

「すごい!やってみよう!」

今回の授業では、佐藤先生からペインティングナイフをお借りして、クレパスを削りながら描く生徒や、指でぼかしながら、背景まで時間をかけて取り組む生徒もいて、1年生の芸術のセンスにビックリしました。

佐藤先生から、「額に入れてみたい人はどうぞ。」作品を額にはめるとあら不思議!

そのままでも素敵な絵ですが、アジのある、ワンランクアップした作品に!!

1年生のノビノビとした表現力、キラキラした瞳に、先生たちはとっても幸せな気分になりました。

最後に、代表生徒が花束と共に授業を受けた感想を発表しました。

佐藤先生はハーモニカが趣味ということで、「どうもありがとう。皆へ感謝の気持ちを込めてハーモニカを演奏します。」と、ご披露してくださいました。生徒から、「イタリアのレストランにいるみたいだ・・・!」とつぶやきが出るほど素敵な音色でした。

放課後は、総合文化部美術コースで人物クロッキーのご指導をしていただきました。

先生方の気さくなお人柄と、プロの視点からのアドバイスに、絵を描くことが大好きな美術コースの生徒は、貴重な時間を過ごすことができました。

”夢を育むおおぐろ中・夢を叶えるおおぐろ中”の実践の一つとして、佐藤先生に実技指導をしていただくことで、表現することや芸術活動の素晴らしさを実感できた一日だったのではないでしょうか。

佐藤先生、田中先生、お忙しい中お越しくださり、ありがとうございました。

とっても充実した楽しい一日でした!!

合唱コンクール ~3年生が紡いだ最後のハーモニー~

11月15日(土)、今年度の合唱コンクールが無事に終了しました。

中学校生活最後の合唱コンクールに挑んだ3年生は、

これまでの3年間で培った技術や表現力、そして仲間との深い信頼関係を胸に、舞台で歌声を通して全力で自分たちを表現しました。

ここでは、練習から本番までの過程を振り返り、3年生が見せてくれた成長と感動の物語をお伝えします。

【練習の日々と葛藤】

合唱コンクールに向けた練習は、3度目を迎える3年生にとっても決して平坦な道のりではありませんでした。

思うように声量が出ない、リズムが合わない、テンポが速すぎる、遅すぎる、表情が硬い、

口の開け方が小さい、やる気に差がある――こうした個々の課題が、練習中の各クラスで日々浮き彫りになりました。

特に本番の3日前に行われたリハーサルの段階では、

どのクラスも本番の歌声とは比べものにならないほどの状態でした。

声が重ならず、ハーモニーはまだ点のように散らばり、曲全体がまとまっていませんでした。

音程のずれやタイミングのばらつきが目立ち、感情が表現しきれず無表情になってしまう瞬間もありました。

練習後には悔し涙を流す生徒も少なくなく、クラス内で意見がぶつかることもありました。

しかし、こうした葛藤や悩みも、クラスとしての成長の糧となりました。

個々の小さな努力は点として存在していましたが、仲間と声を重ね合い、意見を交わす中で、

その点はやがて線となり、さらに線同士が結びつくことで、

一つのまとまったハーモニーとして大きな円へと育っていきました。

点が線となり、線がつながり、最終的にクラス全体の一体感という円になる――この変化こそ、

練習の積み重ねとクラス全体の努力が形になった証です。

【クラス間での切磋琢磨】

練習過程では、クラス同士で交歓会を行い、互いに刺激し合う時間も多くありました。

他クラスの歌声や表現を直接聞くことで、「自分たちももっとできる」という意識が芽生えました。

交歓会では、相手の完成度の高さに驚き、焦りや悔しさを感じることもありました。

しかしその悔しさは、次の練習での行動力や集中力につながり、

クラス全体の協調性や集中力を高める原動力となりました。

意見が衝突したり、思うように進まなかったりする場面もありましたが、悔しさを分かち合い、

励まし合うことで、クラスの絆はより深くなっていきました。

【怒涛の追い込み】

リハーサル後の2日間は、まさに追い込みの期間でした。

これまでの練習で見えた課題を徹底的に改善するため、毎日全員で声を合わせ、

細部にまでこだわる練習が続きました。

声量の調整、呼吸のタイミング、音程の安定、表現力の向上、歌詞の理解――

ひとつひとつの要素に全力で取り組む姿は圧巻でした。

個人の努力とクラス全体の協力が同時に求められる時間でした。

誰かが迷えば、仲間が声をかけ、励まし合う。表現に迷いや不安が生まれるたびに、

皆で修正し合い、意見を出し合う――

こうした積み重ねが、個々の点を線に変え、

やがてクラス全体として一つの大きな流れを作り上げていったのだと思います。

【本番で響いたハーモニー】

迎えた本番。リハーサルでの悔しさや不安は一気に払拭され、

クラス全体の声が重なり合い、曲は大きなハーモニーとなって会場に響き渡りました。

表情も豊かで、歌詞に込められた感情は観客の心に確かに届きました。

練習中の葛藤や涙はすべて、本番で輝く力に変わりました。

互いに声を掛け合い、息を合わせ、感情を乗せて歌う姿は、まさに3年生としての集大成そのものでした。

交歓会で得た刺激を活かし、クラスごとの個性を存分に表現したことで、

どのクラスも聴いている人の心を揺さぶるパフォーマンスとなりました。

【審査結果】

合唱コンクールの結果は、金賞・銀賞として発表されました。

金賞を受賞したクラスには、これまでの努力が結実した喜びがありました。

銀賞や惜しくも賞を逃したクラスにも、それぞれの経験から得た悔しさや学びがあり、

どのクラスもかけがえのない成長を遂げていました。

順位や賞は結果の一部にすぎません。

本当に価値のあるものは、日々の練習で声を重ね、互いに励まし合い、

クラス全体のハーモニーを作り上げた時間にあります。

個々の努力は点として存在していましたが、点が線となり、線が結びつき、やがてクラス全体の円となった経験――

こうした過程こそが、金賞や銀賞以上にかけがえのない財産なのです。

【最後に・・・】

3年生一人ひとりの努力と成長は、中学校生活の集大成としての輝きそのものでした。

リハーサルでの悔しさや迷い、そして本番での堂々とした歌声――すべてが今後に向けての大切な一歩です。

指揮者、伴奏者、合唱委員、そして3年生全員、お疲れ様でした。

皆さんの歌声は確かに聴く人の心に届き、忘れられない思い出となったはずです。

この経験を胸に、これからも仲間と共に挑戦を続けてほしいと思います。

そして、次に3年生が全員で歌声を響かせる舞台は、「3年生を送る会」や「卒業式」になるでしょう。

今回の合唱コンクールで、どのクラスも胸を張って誇れる歌声を披露できたからこそ、

学年全体で歌う次の合唱は、きっとこれまで以上に多くの感動を生み出すはずです。

クラスという枠を越え、学年全員がひとつの大きな円となって響かせるハーモニーは、

後輩にも保護者の方にも、そして自分たち自身にも忘れられない贈り物になるでしょう。

これまで支えてくれた仲間、家族、先生方への「ありがとう」を、どうか歌にのせて届けてほしいと思います。

3年生が歩んできた道のりが歌声となって会場に広がるその瞬間を、心から楽しみにしています。

2025 第4回合唱コンクール♬

昨日はけやき祭で大いに盛り上がりましたが、その熱はまだ冷めやらず、本日もビッグイベントの一つである合唱コンクールが行われました!

生徒たちは朝早くから登校し、最後の歌練習に励んでいました。

美しい歌声がおおぐろの校舎に響きわたり、これから始まる合唱コンクールへの期待がますます高まりました。

今年は審査員として流山市立江戸川台小学校 音楽専科 吹奏楽部顧問 大野伸子先生 をお招きしました。

大野先生は吹奏楽部の顧問として、日本管楽合奏コンテスト全国大会審査員特別賞最優秀賞、東日本学校吹奏楽大会金賞など、音楽界で数々の功績を残されており、より専門的な立場から審査をしていただきました。

学年ごとの発表の様子

まずは元気いっぱいの 1年生 の発表です。

続いて、昨年よりさらに進化した 2年生 の発表です。

そして、集大成として臨んだ 3年生 の発表です。

結果発表

1学年 金賞:3組✨ 銀賞:1組✨

2学年 金賞:2組✨ 銀賞:6組✨

3学年 金賞:1組✨ 銀賞:4組✨

受賞したクラスの皆さん、おめでとうございます。

賞の有無にかかわらず、どの学年・どのクラスも、本気で合唱に取り組み、より良い合唱を目指して努力してきた姿が心に深く伝わってきました。

審査員の大野先生からの講評

学年が上がるごとに歌声の完成度が高まっていること、また 退場の最後まで拍手を送る姿勢が素晴らしいとお褒めの言葉をいただきました。

合唱で最も大切なのはハーモニーであり、旋律・リズム・ハーモニーの中でも、言葉がリズムに奪われないよう心がけることが重要とご指導がありました。

発声については、

・顎を軽く引き「ア」の形で息を吸う

・目を大きく開け、眉を上げる

・鼻の奥を開くイメージで歌う

といった具体的なアドバイスをいただきました。

弱い声で歌う場面は、誰かに優しく語りかけるように歌うと良いとのことでした。

また指揮については、楽譜に書かれた情報を先読みしながら音楽をつくること、指揮者・伴奏者・歌い手がコミュニケーションを取りながら良い時間を生み出すことの大切さを示されました。

ピアノ伴奏も「とても上手でした」と評価をいただいています。

さらに校歌指導では、歌詞の意味をしっかり理解し、情景(例:差し込む光、優しい光)を音に乗せること、そして流れを止めないためにブレスを入れない歌い方を心がけるよう助言がありました。

普段から音楽の授業で指導されている内容も、大野先生からの言葉によって改めて意識が高まったようです。

合唱委員長からは、「どのクラスもそれぞれの色や思いが込められた合唱で、クラスとして取り組む中で一人ひとりが大切な存在であることに気付けたことが、合唱コンクールの良さだと思う。」との言葉がありました。また、「毎年さらにレベルアップしている」との感想も述べられました。

校長先生からは、「嬉しい・悲しい・悔しいなど、さまざまな感情を経験することが成長につながる。そして目標に向かって努力してきた“過程”こそが大切である。」とのお話がありました。

限られた練習時間の中でしたが、全クラス素晴らしい発表で、大成功に終わった合唱コンクールでした。しかし、全国的なインフルエンザの流行に伴い、参加できなかった生徒やクラスがあったことは非常に残念です。

YouTubeでのアーカイブ配信もありますので、ご家庭でもぜひお楽しみください。

本日ご来場いただいた保護者の皆さま、ありがとうございました。

日頃より本校の教育活動に御理解・御協力を賜り、心より感謝申し上げます。

今後とも、温かい御支援の程、よろしくお願いいたします。

けやき祭2025、大盛況!笑顔と感動で包まれた一日&青春スイッチ全開!

秋晴れの空の下、今年も我が校一大行事のひとつ、「けやき祭」が開催されました

<イエーイ!!

朝から生徒たちの元気な声と笑顔

があふれ、校内はまるでフェス会場

のような熱気に包まれました。

生徒たちのアイデアと情熱

が盛り上がった一日、その様子をたっぷりお届けします

まず

は、、、

今年のけやき祭の超豪華なラインナップを紹介しましょう

このポスターが学年フロアに掲示されると、多くの人集りが

それだけ今年のけやき祭も全校生徒が楽しみにしていました

(以下、一部順番を変えています)

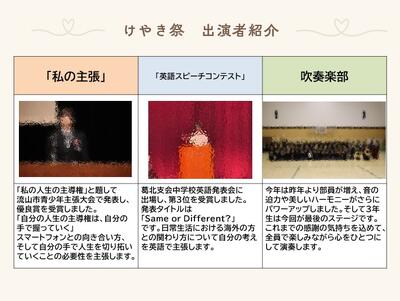

1.私の主張「私の人生の主導権」-熱い想いがまっすぐ届いた!

トップバッターは以前、流山市青少年主張大会で優良賞を受賞した本山さん(←クリック)による発表です

「言葉って、こんなに力があるんだ」と会場がしんと静まりかえり、うなずきながら聞き入る生徒もいるなど、聞く側の胸にもぐっと来ました本山さんの発表を聞いて、皆さんもなにか建設的な主張をしてみてはいかがでしょうか

自分の気持ちや考えを伝えることは本当に大切ですね

2.英語スピーチコンテスト-「Same or Different?」

続いては、英語スピーチコンテストの発表<yeah!!

9月11日に流山市生涯学習センターにて開催された英語スピーチコンテスト(←クリック)で本校の代表となり、みごと第3位入賞

に輝いた生徒の発表です。字幕スクリーン付きだったので、リスニングが苦手な生徒でも、知っている単語は聞き取れたのではないかと思います

流暢な英語で抑揚やジェスチャーを加えながら、聞き手に訴えるような迫力のある発表でした

こんな風に英語で自分の意見をすらすら言えるようになりたいですね

3.吹奏楽部ステージ-音でつなぐ、笑顔と感動

最初に披露されたのは、コンクールで演奏した2曲。緊張感の中にも堂々とした演奏で、磨き上げられたハーモニー

が会場を包み込みました。

部員一人ひとりの真剣な表情から、これまでの努力と練習の積み重ねが伝わってきます

演奏が終わると同時に、体育館いっぱいの大きな拍手が<ブラボー!!

続いては、「おジャ魔女どれみ」のあの名曲懐かしいメロディが流れた瞬間、思わず笑顔になる生徒たち

おジャ魔女どれみのアニメ放送時はまだ全校生徒の誰もが生まれていないはずなのに、終始楽しい雰囲気に包まれました

<ドッキリドッキリドンドン

生徒たちも手拍子で参加し、会場は一気にライブハウスのような盛り上がりになりましたペンライトを掲げてリズムに乗る姿も見られました

そして最後を飾ったのは―――SNSで大バズりした人気曲メドレー

誰もが一度は耳にしたことのあるあのフレーズやリズムがブラスのサウンドでキラキラ

と輝きを増して登場

吹奏楽部のみなさん、本当にお疲れ様でした音楽の力で笑顔を届けてくれた、最高のステージでした

4.有志団体発表-青春スイッチ全開

青春、バズってます#けやき祭

次は おま

ち

か

ね、

有志による発表タイム!!!!アゲー!>

<キャー!

ダンス、歌、楽器演奏、バンドなど、個性が大爆発したステージが続きました

なんと最後に有志団体同士が手を合わせて、全校生徒へのダンスのレクチャーがありました

全校生徒で一緒のダンスを踊るのも楽しいですね

全ての有志の発表を通して、「これほんとうに生徒がやってるの」と驚くほどの完成度に、生徒たちは立ち上がっての大盛り上がり!!!

仲間と力を合わせて創り上げたステージには、それぞれの思いと努力が詰まっていました。拍手のひとつひとつが、心に残るエールになったことを願っています。

笑いあり、感動あり、友情あり、涙あり()―――まさに青春そのものの時間でした

そして生徒会執行役員による劇も新たに生徒会執行役員になるメンバーが”新人会社員”という設定で、面白く愉快なキャラを演じていました

新メンバーに贈る先輩執行役員から歌のプレゼントが

5.生徒会執行役員・全校委員長引継ぎ式-新しい時代へバトンタッチ

ラストはしっとりと、生徒会役員・全校委員長の引継ぎ式です。(↓新生徒会執行役員・全校委員長)

今年の活動を支えてきた生徒会メンバー、委員長たちに惜しみない拍手が送られました(↓旧生徒会執行役員)

「やらないで後悔するより、やってみてほしい」、「生徒会執行役員のみんなに感謝」、「生徒会執行役員になったことで貴重な経験ができた」―――それぞれ約2年間の活動を振り返りながら思い思いの言葉を述べました

新しく生徒会役員となった生徒、そして全校の委員長になった生徒たちの堂々とした姿に、「これからもおおぐろ中をもっと良くしていこう」という熱い想いが伝わってきました。

新生徒会長を中心に、また全校生徒で頑張っていきましょう

次の世代へのバトンパス、これぞ、”おおぐろ魂”

ちょっと待ったまだ記事は終われません

けやき祭を盛り上げたのは発表だけではありません!

本校正面玄関を入ったところ、クリスマスツリーの横にはけやき・こぶし学級(←クリック

)、総合文化部による作品の販売が行われました

ひとつひとつとても丁寧に、そして愛情

も込めて作られており、総合文化部の総合コースの部員が作った作品には制作者の生徒の名前も付けられていました

そして体育館後方では美術コースの部員が制作した芸術作品の数々が飾られていました細かいところまで描かれた絵画や作品の数々

思わず顔を近づけてじっくり見入ってしまいましたね

……そしてそして今回もまた、あれが来ました。

今年の体育祭を陰で盛り上げてくれた立役者、、、キッチンカー(←クリック)です!(笑)

<イエーイ!

夏の暑さが残る体育祭から季節が変わり、キッチンカーのメニューも変わりました。かき氷がなくなり、代わりにみんなが大好き、から揚げが登場してリニューアルしかし、相変わらずふりふりポテトは大人気でした

(↑全校生徒の中で一定数の本を読んだ生徒たちにのみ贈られたふりふりポテト交換券!うらやましい…)

最後に、

けやき祭の一日を通して、生徒たちはそれぞれの持ち味を発揮し、仲間とともに心を一つにして活動する姿を見せてくれました。

ご来場いただいた保護者の皆さま、温かい拍手と応援を本当にありがとうございました。

また、日頃より本校の教育活動にご理解とご協力をいただいていることに、心より感謝申し上げます。

明日は合唱コンクールが行われます。

生徒たちが一丸となって奏でる歌声にも、ぜひご期待ください。

今後とも本校の活動への温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。