南桜井小学校ブログ

そろばんの学習

3年生がそろばんの学習を行っていました。すでに、桁の多い数の足し算や引き算に挑戦していました。「そろばんの玉の動かし方が分かってきました!」と、元気よくこたえてくれた子もいました。

卒業式の練習

6年生が体育館で卒業式の練習を始めました。座る位置と、証書を受け取る動作の流れについて説明を受け、実際に動いてみました。

コロナ禍のため、卒業式当日は、6年生、その保護者1名、教職員、来賓1名で実施予定です。

書写(毛筆)

4年生も、今年度最後の毛筆に臨んでいました。練習をしたあと、先生から3枚の清書用の半紙をもらい、集中して筆を動かしていました。静かな教室環境で、落ち着いて学習していました。

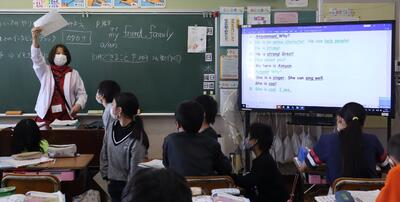

英語の試験中

5年生が英語の試験を受けていました。ALTの先生と英語で会話しています。英語で聞かれたことを英語で答えています。その会話の様子を担任が横で見ていて、規準にしたがい評価をしていました。

大型モニター大活躍

今年度導入された65インチの大型モニターをタブレットや書画カメラとつなぎ 様々な学習で活用しています。

総合的な学習の時間 紙芝居で発表します 大きくなってよく見えますね。

「むかしの学校生活について調べました。」

「むかしの遊び けん玉について発表します」

国語「初雪のふる日」のお話のなかででてくる”よもぎ”ってこんな葉なんだね

英語 2人の会話練習です 読むところが色別でわかりやすいですね

最後の毛筆

3年生が、今年度最後の毛筆を行っていました。どの子も真剣な表情で筆を動かしていました。

かぶって、変身!

2年生が図工の作品をつくっていました。顔の形をした白いプラスチックに、お花紙をちぎって、ボンドを水で溶いたのりをつけて、順々に貼っていました。それぞれに変身したい顔があるようで、黙々と紙をちぎっては貼る作業を繰り返していました。

心の花を咲かせよう

1年生が、6年生に感謝の気持ちを伝える「花の絵」を描いていました。『心の花を咲かせよう』というテーマで、ひとりひとりが、お世話になった6年生を思い浮かべながら、紙いっぱいに伸び伸びと大きく描いていました。どの花も、明るく、元気な花でした。

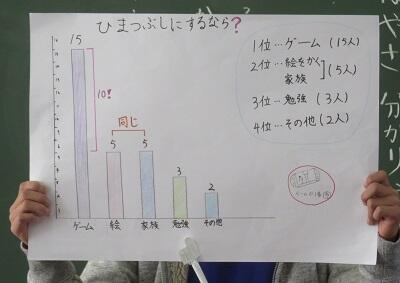

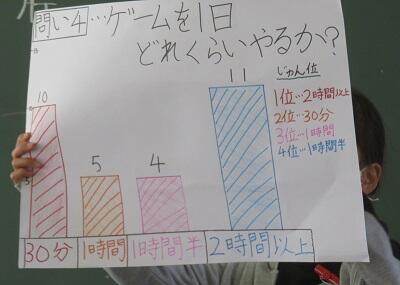

調べたことを分かりやすく発表する

4年生の国語の授業です。それぞれにテーマを決めて調べてことを発表している段階でした。

どの子も、クラスのみんなにアンケートをとり、集計し、見やすいようにグラフや図で表現していました。

グラフも、棒グラフや円グラフを使い、色分け等をして見やすく工夫しています。

気になったのが、家での過ごし方。ゲームやテレビに2~3時間費やしている子が多いことです。4年生という発達段階を考えると、夜は9時~9時30分には、就寝して欲しいですね。家に帰るのが午後4時~4時半ですから、家で過ごす時間は約5時間。勉強や風呂、食事の時間を除くと、3時間も毎日やれるのでしょうか?結局、削るのは、睡眠時間や勉強時間になっているのでは?と危惧しています。我が子は、いかがですか?

水筆で書いてみよう

2年生が姿勢を正して真剣な顔で筆を動かしていました。水筆です。3年生から書写で毛筆を行いますが、それにつながる「水筆」を使って、始筆や送筆、終筆の練習をしていました。皆、真剣です。

上達しました

3年生の図工の授業です。のこぎりで木材を切る作業が上手になっていました。

切り終わった子は、紙やすりで木をみがいていました。接着を始めた子もいました。

かざわ

1年生が「かざわ」づくりをしていました。完成したら、風と一緒に遊びます。

かざわは、紙皿にはさみで切り込みを入れ、それを2枚組み合わせて作ります。 車輪のような出来上がりになり、それを風で動かす工作です。

今日は、紙皿や紙コップに絵を描きました。回転するとどうなるのかなあ?想像しながらマジックを動かしていました。

なんか変?Ⅱ

以前もご紹介しましたが、プランターに植えたチューリップが、少し変なのです。写真のように背の低いチューリップになっているのです。どうしてなのでしょう?球根が寒さをあまり経験していないからでしょうか。やはり、暖冬のせい?

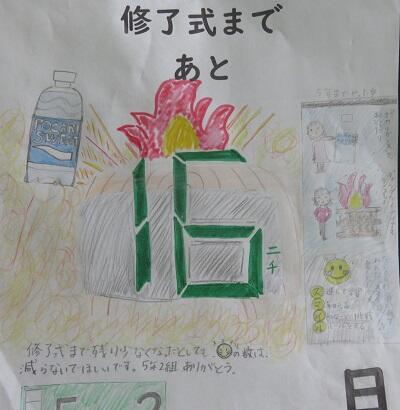

カウントダウン

6年生以外の学年でも、カウントダウンが行われています。下の写真は5年生の掲示板。先週金曜日で、修了式まで、あと「16」日となっていました。1枚1枚に担当児童のコメントが書いてあり、コロナ禍であっても充実した1年を送っていたことが感じ取れました。

ローマ字入力

3年生がコンピュータ室でローマ字入力の練習をしていました。まだローマ字を完全に覚えていない子にとっては、大変な作業です。ローマ字一覧表を手にしながらキーをたたいている子もいます。将来的には、音声入力になっていくと思われますが、まだ、キーボード入力は必要のようです。

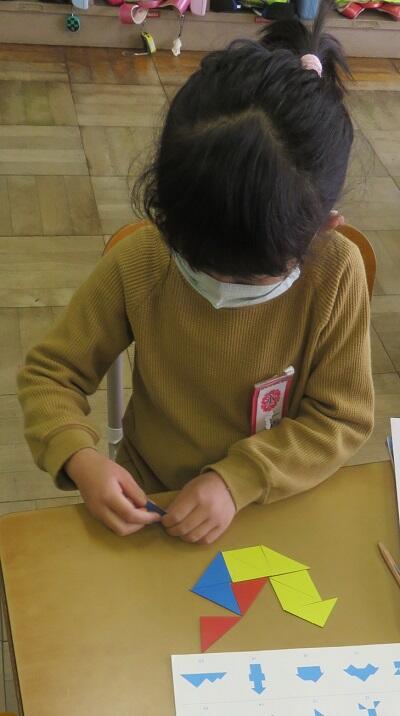

かたちづくり

1年生が算数の授業で、形づくりに挑戦していました。三角形の色板を組み合わせて、問題用紙と同じ形をつくっていました。大きさの見当がつきにくく苦戦しているようです。頭の中で、斜め線が引けるかどうかが勝負の分かれ目です。

避難訓練(事前予告なし)

『今週のいつか』に行われるという 避難訓練を実施しました

地震はいつ起こるかわかりません 先生たちも放送に合わせて行動しました

緊急地震速報のチャイムが鳴ったのは 清掃終了直後でした

校庭 階段 特別教室 など みんな様々な場所にいましたが とっさに身の安全を守り

すばやく校庭に避難することができました。

6年生を送る会(リモート)

今年の6年生を送る会は リモートで各教室をつないで行いました。

一人一人の名前を紹介しました。 ~6年生は起立して一礼~

1~5年生からの心のこもったプレゼントを代表児童が手渡します。

「みんなで一生懸命つくりました 中学校へいってもがんばってください」

渡している様子を全校で見守ります

6年生からのお礼のことば

校長先生のお話

代表委員が司会やあいさつなどを担当しました

6年生は卒業式まであと11日です。おめでとうございます。

全校朝会(リモート)

校長室と各教室とで初の『リモート全校朝会』をおこいました。

各教室の様子をお互いに大型モニターで確認し、全校がつながることができました。

10年前の3月11日の地震や津波の映像を全校で共有し 改めて命の大切さについて考えながらお話を聞きました。

「日本では地震、津波、放射能という見えない敵と戦ってきました。」

「今はコロナという見えない敵と戦っていますが 多くの人で知恵を出し合い 必ず乗り越えましょう。」

「自分の命を守るのは自分しかいない」「一つしかない命を大切に」「今を大切に」

(校長室がスタジオに…)

生活目標のお話 「学校をきれいにしよう」「安全な登下校をしよう」

ディズニーランドでは開園当時から『赤ちゃんがハイハイしても大丈夫』を目標に

気持ちのよい掃除を徹底していたそうです。

南小でも もくもく・すみずみ・きびきび を合言葉に きれいにお掃除するとみんなが気持ちよく過ごせますね。

箱のかたち

2年生が、箱のかたちについて学習していました。それぞれが用意した箱について学習するために、まずは、箱の形を写し取っていました。「全部で何回やるの?」とたずねると「6回やります」と、元気な返事。「へえ、6面あるんだ」「そうです。同じ形のところもあります」と返事が返ってきました。

見やすいのは?

算数の学習風景です。校内でけがをした人について、場所と人数が分かっています。どこでけがをした人が多いのかを表すには、どんなふうにすると分かりやすいかについて学習していました。表にまとめたり棒グラフに表したりして比較検討し、最後は、棒グラフの良さに気づいたようです。

棒グラフをかくときも、多い順や少ない順にかくと、バラバラにかくよりも分かりやすいようです。

英国へZoom in!

イギリスの13歳の女の子と6年生が、Zoomを介して交流しました。約束の15:10。イギリスからアクセスがありました。こちらで「招待」ボタンを押すと・・・

すぐに相手方の映像が映し出されました。

イギリスと日本の距離(航路の直線距離)は、約9200Km。飛行機で時速500Kmで飛び続けても約18時間前後かかります。しかし、インターネットは、すごいです。ほとんど時差がないくらい、すぐに返事が返ってきました。(驚)

6年生は、事前に聞きたかったことを英語にまとめていたようで、メモを見ながらでしたが、英語で質問。相手の方からは、日本語で返事が返ってきて、また、びっくり。「進撃の巨人」という答えに、「知っているんだ!」と感嘆の声。各クラス10分ほどの交流でしたが、いい思い出になったようです。

見やすくなりました!

本校の正門から道路に出る際に、左右が見にくく、歩行者や自転車が近づいてくるのが見にくく、ときには怖い思いをした方もいらっしゃるのではないでしょうか。それが解消されそうです。

先日、写真のようにカーブミラーが設置されました。左右の様子が見えるようになりました。

授業参観Ⅱ

今日は、高学年の参観日でした。寒い中の参観、ありがとうございました。

授業参観Ⅰ

今年度、最後の授業参観。2~4時間目に、クラスの1/3ずつ割り振って参観していただきました。子どもたちは、いつも以上に緊張感をもって張り切っていました。

「かべに付けた手のあと」(道徳)

4年生の道徳では 人のために進んで働くこと、協力し合って生活できるための行動について考えました。

うっかり壁に墨で汚れた手のあとをつけてしまった「ひろし」

汚れを消そうとする「たつや」 卒業前に自分たちの学校をきれいにしようとする「6年生」

それぞれの行動や気持ちを考えながら自分の生活を振り返りました。

実際に手のあとをつけたり 拭いたりしながら 登場人物の気持ちを考えました

来年からはじまる委員会活動への意気込みや日々学校やクラスのために行っていることをまとめました。

地図からみる春日部市

3年生の社会では真剣な顔で何かの形に色塗りをしていました。

よく見ると春日部市の形でした 川や大きな道路 田畑などを色別に表しています。

先生もインターネットで現在の地図と照らし合わせながら伝えています。

「学校はどこかな」

演奏は楽しい!

1年生が打楽器等を使って音楽の授業を行っていました。木琴や鉄筋、タンバリン、トライアングル、すず等、吹かなくても音が出る楽器を使って、学習した「きらきら星」を楽しそうに演奏していました。

プログラミング授業Ⅱ

先週に引き続き、LINE(株)の協力で、リモート授業を行いました。

今日は、6年生が「拡大図と縮図」を、4年生が「角」の学習をプログラミングを交えて学習しました。

分からないときは、気軽に相談。互いにアドバイスをしていました

講師の問いかけに、画面に向かって答えていました

4年生の角は、角度を間違えると、かめが橋から落ちてしまいます。

どの学年も「外角」の概念が必要だったので、それを見つけるのに苦労していました。それでも、友だちと話し合いながら協力して課題を解決していました。

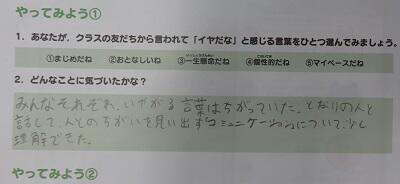

情報モラル学習(悪口編)

5,6年生は、情報モラル悪口編を行いました。4年生と同様に、最初は、5つの言葉から言われたらいやな言葉を1枚選んで、意見交換を行いました。その後、3つの言葉カードを使って、講師の先生から、様々な場面設定が示され、その都度、3つのカードに記された気持ちの中から、自分の感覚に一番近いカードを選択。そのカードも、クラスのみんなが一致することはなく、様々な感じ方があることに気づいたようです。

なお、高学年の授業には、埼玉テレビの取材が入りました。本日(19日)、3chの「ニュース930」で放映予定です。

情報モラルの学習

本日2,3,4校時、LINE(株)の協力で、4~6年生6クラスが、情報モラルのリモート授業を受けました。

2時間目の4年生は、基本編。5つの言葉カードが配付されスタート。5枚の中で、自分が言われて一番「いやだなあ」と思うカードを選んでとの問いかけに、それぞれの児童が選択。一斉に掲げて、周りをキョロキョロ。5色全部が出ていました。

その後、ペアでその言葉を選んだ訳を発表し合い、いろいろな感じ方があることを感じとったようです。

最後に、同じ言葉でも、人それぞれ感じ方が違う。自分が良かれと思って発した言葉でも、相手は、違った感情をもつかもしれない。大切なのは、顔の表情や声のトーン。だから、SNSのように言葉だけのやり取りは危険を伴う。もし、SNS上でトラブルになったら、SNS上で解決しようとせず、直接会って話し合い解決した方がいいことを学んだようです。

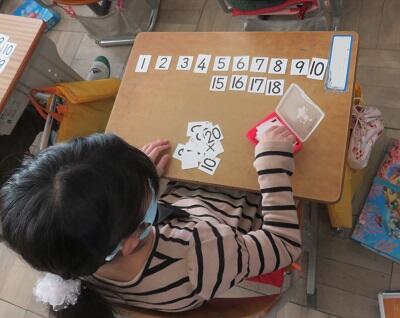

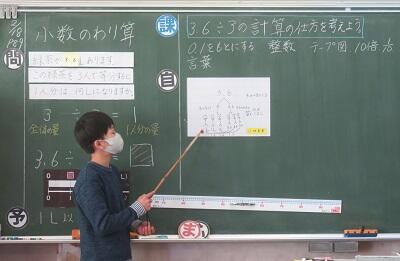

小数の割り算

4年生が小数の割り算の学習をしています。この日は、その3回目。「3.6Lの緑茶を3人で等分すると、1人分は?」→「3.6÷3= 」この計算の仕方を考えるのが、この日の課題でした。

今まで習った知識を使って、図や線分図を使う子、10倍や1/10の考え方を使う子など、いろいろな考え方をしていました。

卒業記念樹を植えました

県環境部みどり自然課からソメイヨシノとスモモ、ブルーベリーの苗木をいただきました。

全員で少しずつ土をかけ 水やりをしました 大きく成長してほしいですね。

(※撮影時のみマスクを外しています)

長さの学習

2年生が静かに廊下を歩いて昇降口に向かっていました。数人が、黄色い紙テープをもっていました。あとをついて行くと、グループ単位で校庭の遊具に向かっていきました。自分たちで10cmずつ印をつけた黄色い紙テープ(3m)で、いろいろな長さを計測するようです。グループで助け合いながら、仲良く長さを測っていました。

↓ 決して遊んでいるわけではありません。ジャングルジムの高さを測ろうとしています。

↓ 「先生も手伝って!」・・・高くて届かないので、通りかかった先生を捕まえていました。

数人の子が、「10cmずつじゃだめだなあ。もっと細かいのがほしいなあ」と。

ちょっと変?

花壇やプランターに植えたチューリップの球根が、すくすくと成長しています。しかし、下の写真のチューリップは、少し変です。こんな低い位置で花が咲き始めています。あれ?

南小けん玉たいそう

「群青」の曲に合わせて けん玉体操が始まりました。

前にならんでいる運動委員のみなさんは さすが バッチリ覚えていますね。

好きな技をチャレンジするところもあるので がんばりましょう。

楽しいむかし遊び

1年生は生活科「あそびめいじんになろう」で色々な昔遊びをしています。

ダルマおとし・こま・おてだま・あやとり…だんだん上手になり夢中になっています。

「こうやってひもを巻くといいよ」など教え合いながら楽しんでいます。

リモートでプログラミング

LINE(株)の協力でプログラミングの授業をリモートで行いました。今日は、6年1組と5年1,2組が1時間ずつチャレンジ。6年生は「拡大図と縮図」、5年生は「正多角形」で学習しました。

どちらも、画面上のキャラクターにプログラムを組んで動かし、指定された図を正確に書くことに挑戦しました。ただし、正確なプログラムを組むことが目的ではなく、あれこれ考えて、順序よくキャラクターに対する命令を考えることを目的としました。中学で学ぶ「外角」の考え方も使いながら、子どもたちは脳をフル回転させていました。

↓ 時には、講師の質問に答える場面もありました。大正解!

なお、引き続きLINE(株)の協力のもと、19日(金)には、4,5,6年生6クラスが「情報モラル」について学んだり、22日(月)には、4年生2クラスと6年2組がプログラミングに挑戦したりする予定です。

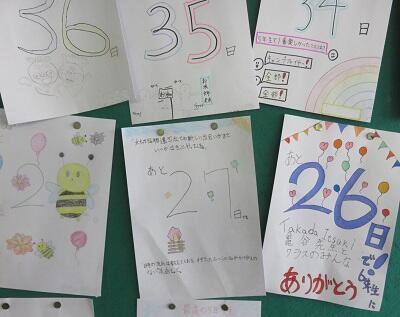

カウントダウン

6年生の教室の廊下側の壁に、A4判の白い紙が1日1枚ずつ増えています。卒業までのカウントダウンが始まったようです。1月25日から始まり、今日で14枚目。それぞれの日の担当者が、絵を描いたり、一言を入れているようです。あと26日登校する回数があるようです。

クラブ(3年生見学)

今日のクラブは3年生がグループで見学をしました。

活動の様子を興味津々で見学し、細かくメモをしていました。

4~6年生も、視線をちょっと意識しながら張り切って活動していました。

体つくりクラブ

金管バンドクラブ

球技クラブ

伝統芸能クラブ

バドミントンクラブ

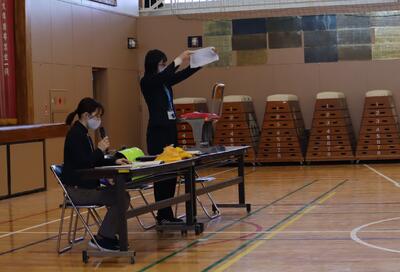

入学説明会

来年度入学にむけて説明会を行いました。

通学路の確認、学校の生活や持ち物の準備、安全や保健、コロナ対応、

事務手続きなどについてお伝えしました。

寒い中、ご来校ありがとうございました。ご入学を楽しみにしています。

PTAについてのくわしい説明 ありがとうございました。

通学コースの確認 帽子にリボンをつけます

でばりぃ資料館 パート2

春日部市郷土資料館の皆様が出前授業にきてくださいました。

農業、家庭生活、学校の道具、春日部市の拡大写真など、むかしの暮らしがわかる

たくさんの資料を展示していただき体育館で体験することができました。

(テレビ埼玉と埼玉新聞の取材がありました)

千歯こき体験「結構力がいるな」

学校の道具 「石板って何で消すんだろう」

「この『回し電話』はかけるのが大変だな」

馬鍬(マンガ)に興味深々です

玄米を突いてお米にします。「ご飯をたくまでに時間がかかるんだな」

昼休み

昼休みに、ジャングルジムを開放しました。体育館改修工事中は、塀の中で使用できず。塀が取り払われても、さび付いていたので、さびをとってペンキを塗っていました。今日、ペンキを塗り終わり、乾いたので、昼休みから使えるようにしました。

時計をよもう

1年生の算数では、時計の読み方の学習をしていました。今までは、「長い針が、8のところに行ったら、もどってね」などと言っていましたが、これからは、「〇時〇分になたら、席に着きましょう」などと指示が出せます。

全体で学習した後は、算数セットから時計を取り出して、手元で操作しながら学習しました。

時計の学習は、生活の中で、どれだけ時計を意識した会話をしてきたかで、困難度がかわってきます。家庭でも、時間を意識した会話を心がけてみてください。いい復習になります。

「あと〇〇分で、夕飯にするからね」「今日は、7時に夕食にしましょう。あと何分、時間があるかしら?」「その時間で、何かできることある?」「〇〇」「そう、じゃあ、7時まで〇〇をやっていてね。」等々。

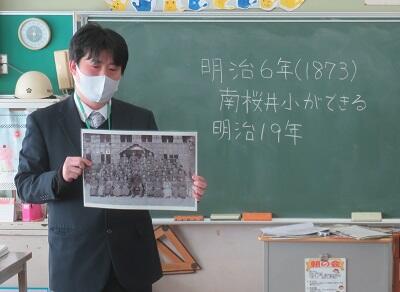

でばりぃ資料館 i n 南桜井小学校

3年生が社会科の学習で、地域のことを調べています。本日、春日部市教育委員会文化財保護課郷土資料館の方が3名来校され、春日部市のむかしの様子についてお話をしてくれました。豊富な写真資料やグラフ等を使って、丁寧に説明してくれました。昭和初期の南桜井小学校で撮影されたクラス写真が登場すると驚きの声があがっていました。

来週9日(火)には、体育館で、体験を中心にした学習を予定しています。昔の生活や道具、昔の学校で使っていたもの、農家の人が使っていた道具などを用意してくれるそうです。楽しみですね。

↓ 昔の南小のクラス写真を見ながら・・・「あれ?服装が・・・」

↓ 3畳ほどの大きさの写真の上で。「あっ、南小み~つけた!」

全校朝会(2月)

校長先生のお話

「路傍の石」というお話を知っていますか?主人公 吾一が担任の先生に次のような言葉をかけられました。

「たったひとりしかない自分を、たった一度しかない一生を、ほんとうに生かさなかったら、

人間、生まれてきたかいがないじゃないか。」

皆さんも今の学年は1回かぎり、やり直しはできません。精一杯頑張りましょう

誰もがかならず良いところがあり生かせるかどうかは自分次第です。

自分の力を低く決めずにたった一人の自分を活かせるようにしましょう。

今月の生活目標「好き嫌いをなくして元気な体をつくろう」

食事には「体を大きくする」「エネルギーをつくる」「調子を整える」働きがある栄養がいっぱいです。

バランスのよい食事をとることで、ウイルスと戦うことができます。

嫌いな物でもまず一口は食べてみましょう。

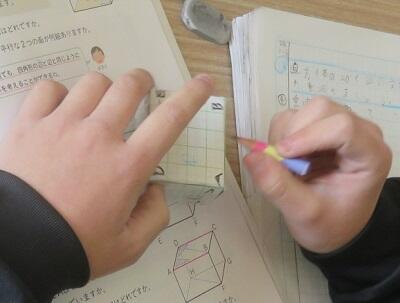

立方体と直方体

4年生の算数では立体の勉強をしています。この日は、直方体や立方体の面の数を数えたり、面と面の位置関係について学習していました。新しく導入された大型モニター(65インチ)とタブレットを接続して、分かりにくい場面では、デジタル教科書の動画を投影して説明する場面もありました。

自分で作った箱を見ながら学習する子もいました。立体を形作っている辺や面の数を数えたり、三角定規の直角部分を箱の角にあてて、面と面が垂直になっているか確かめている子もいました。

避難訓練

火災を想定した避難訓練を行いました。体育館改修工事が終わり、塀が撤去されたので、校庭に避難するまでを今年度初めて行いました。今までは、クラスごとに避難経路の確認やどこの出口から出るかまでの確認でした。

本日の訓練で、学年が交差する場所はないか?混雑する場所がないか?を確認しました。反省を生かして、さらに安全第一で避難できるようにしていきたいと思います。

約500人が、5分以内で避難完了。「おかしも」の約束も守れたようです。

※お:おさない、か:かけない(走らない)、し:しゃべらない、も:もどらない

音楽の授業で・・・

新型コロナは、音楽や家庭科の授業に大きな影響を与えています。特に非常事態宣言下では、音楽の授業で、歌ったり楽器を吹いたりすることができません。かと言って、鑑賞教材や理論ばかりでは、子どもたちも飽きてしまいます。そこで・・・

今日は、第一音楽室と第二音楽室に分かれて、木琴や琴の学習をしました。特に、琴は、なかなか触れることができません。爪ではじくと「さくら、さくら・・・」という音が奏でられました。琴の前に立った子どもたちの顔から真剣さが伝わってきます。

凧づくり

1年生が生活科で、明日2月3日に凧揚げに挑戦するそうです。そこで、今日は、5時間目に凧づくり。白いビニール生地に、それぞれが絵を描き、糸を結んで・・・。この糸を結ぶのが大変。終わった子が、周りで困っている子をみつけて教えてくれていました。