三小の日誌

「音楽フェスタに向けて」1,2年生~歌を聴き合おう~

今日は、4校時に体育館で音楽フェスタの練習が行われていました。中に入ると2年生が1年生に発表する歌を聴いてもらっているところでした。2年生の歌が終わると、今度は1年生が歌を2年生に聞いてもらう番でした。お互いに歌を聴き合うことで、頑張ろうという気持ちがどんどん膨らんでいくようでした。

2年生がはじめに1年生に歌を聴いてもらっていました。立ったり座ったりしながら上手に歌を表現したり、声の強弱を付けたりしながら素敵な歌を聴かせてくれました。

2年生の歌が終わると、素早く1年生が並んで歌を聴かせてくれました。手拍子を入れたり、ステップを踏んだり、隣の友だちと手をつないだりしながら楽しく歌を表現していました。2年生も1年生の歌を静かに聴いて、大きな拍手を送ることができました。

音楽フェスタまであと10日!素敵な歌声を聴かせてくれそうです!

3年校外学習「筑波山」~絶好の登山日和~

少し前までは、前日の雨で登山ができないかと心配でしたが、予報が良い方へと変わっていって、当日は絶好の登山日和となりました。頂上は、少し肌寒いかもしれないと思っていましたが、予想よりも気温が上がり少し暑いくらいでした。苦しそうな子どももいましたが、ほぼ予定通りに全員が山頂へたどり着くことができました。

朝早い集合時刻にもみんな間に合って、出発の会が行われました。行きのバスの中では、先生方が準備したビンゴゲーム等で過ごしました。筑波山が大きく見えてくると、歓声が上がっていました。

つつじが丘の登山道入り口に向かうバスの中から、素敵な紅葉も見ることができました。駐車場に着くと、大きなカエルの形をしたものが出迎えてくれました。トイレを済ませると、いよいよ登山道の入り口に向かいます。

行楽日和のせいか、多くの学校や一般の登山のお客さんがいました。はじめの30分は、体慣らしの時間です。ちょっとした岩場を登って、給水タイムとなりました。

山頂へはまだまだ険しい登山道が続きます。お互いに声を掛け合いながら、一歩一歩進んでいきます。すれ違う一般の登山者の方々へも礼儀正しく接することができていたと思います。

第2の休憩ポイントで、給水をするとここから先は「奇岩」が多くみられる登山道となります。子どもたちは、足元に気を付けながら、事前に学習していた場所を確認していました。「弁慶の七戻り」では、岩の大きさに驚いていました。

「出船入船」の岩を過ぎ、「大仏岩」を過ぎると女体山の山頂が近づいてきます。すぐそばをロープウェイが通過しているのを見ると、山頂までもう一息。子ども達に元気が戻ってきていました。

続きは ↓ ↓ ↓ へ

やっと山頂に到着。筑波山からの景色を眺めながら、達成感を味わっていました。山頂のすぐ下に、筑波山神社の社が立っていました。ここからさらに20分程度歩いて、昼食場所のコマ展望台へと向かいます。

しばらく歩くとやっとコマ展望台が見えてきました。歩きながら「お腹がすいた」という子ども達のなんと多かったことか…。お弁当を広げるとニコニコしながら美味しそうに食べていました。

紅葉シーズンと重なり、下山のケーブルカーは長蛇の列でした。最後のグループが乗り込むまで結構な時間を要しました。それでもケーブルカーに乗って、最後の気力を振り絞り筑波山神社の階段を降り、駐車場で待っていたバスに乗り込み岐路につきました。疲れて寝ている子どももいました。

初登山の子も多くいましたが、思い出に残る有意義な1日でした!

3年体育 器械運動(跳び箱)~台上前転にチャレンジ~

体育館では、3年生が跳び箱で台上前転の練習を行っていました。跳び箱の上にマットを敷いて恐怖心を取り除いたり、少し高い跳び箱ではロイター板を使って前転しやすいようにしたりしながら子どもたちが取り組みやすいようにしていました。多くの子ども達が、台上前転ができるようになり満足そうな顔をしていました。

マットを敷くことによって、前転を失敗しても大丈夫と言う安心感が生まれ、躊躇なくチャレンジしていました。あちらこちらの跳び箱では、着地後のポーズを決めている子どもがたくさんいました。タブレットでフォームを撮影しながら、動きをチェックすることで意識が少しずつ変わっていきます。

成功した後の笑顔が素敵な体育でした!

2年体育 リレー~速く走れる作戦を考えよう~

校庭では、2年生がバトンを使ってリレーの練習をしていました。4人組で約100メートル近い直線路をバトンリレーして走りぬくという競走でした。それぞれのチームが、距離や順番を変えるなどの作戦を立てながら、楽しんでいました。

「順番どうする?」「速い人が長めの距離がいいよ。」などの作戦が立てられていました。3回戦目には、担任の先生からバトンのもらい方のアドバイスがあり、工夫しながらリレーを楽しんでいました。

一生懸命に走る姿がしっかりとしてきて、体の成長を感じました!

3年理科 地面のようすと太陽~かげと太陽の関係について調べよう~

3年生の教室では、前時に外で観察をした太陽の動きとかげの変化についての考察とまとめを行っていました。太陽が東から登って南の空を通り西へ沈むとかげは、その反対に西から北の方を向いて東の方へ動いていくことが分かったようでした。ひまわり学級では、教室に戻ってから、夏と冬の太陽の高さの違いによって季節が変わることを付け加えました。

太陽の位置とかげの関係について、位置とその理由について考えていました。かげの動きから太陽の動きを、太陽の動きからかげの動きを捉え、関係に気付いていました。予想を立てると周りの友だちと考えをシェアしながら、予想を確かめたり、理由について考えたりすることができていました。

色々な気づきを共有することで、考えが深まっていきます!

4年 合唱練習

今日は初めて学年で音楽フェスタの練習をしました。

一生懸命歌う姿が見られました。本番が楽しみです。

絵画ギャラリー~2,3年生~

先月に絵の取り組みが終わり、廊下一面に素敵な絵のギャラリーが出来上がっていました。学年それぞれの良さが光って、「みんなちがってみんないい」といった言葉がぴったりでした。学習参観に訪れた保護者の方々も足を止めて絵画を眺めていました。

一人ひとりの素敵な作品が飾られ美術館のようでした!

全校朝会~創立73周年~

令和4年11月1日は、創立73年目の全校朝会となりました。校長先生からは、プロピアニストの西川悟平さんの生き方を通して「夢は叶えるためにある」というお話をされた。困難なことがあっても、夢を捨てずに叶えていくことの大切さについて曲と映像を交えながらのお話でした。次に、生活目標「進んで外遊びをしよう」では、体力づくりにも、目にも、頭にもいいという話がありました。寒くなる時期、積極的に体を動かす機会を増やしていきましょうという内容でした。続いて、3年生の先生方から本の紹介、そして表彰とという流れで、11月の全校朝会が終了しました。

我孫子第三小学校は、昭和24年に我孫子市立我孫子第一小学校より分離し、創設されました。今年で73歳になりました。校長先生からは、夢を叶えることを諦めずに努力することの大切さを教えていただきました。子どもたちも真剣に話を聞いていました。

外遊びは、体力の向上とともに視線が遠くに行くため、パソコンやタブレットを見ている人たちにとって目にも良いという話でした。また、体を動かしていると脳も活性化されるということでした。本の紹介は、3年生の先生方からでした。「カレーライスを一(いち)から作る」「マザーテレサ」「のはらうた」などの本が紹介されました。最後に科学作品展や習字などの表彰が行われました。多くの子ども達が、賞状を手にした顔写真が全校に紹介されました。

寒くなりますが、しっかりと体を動かして色々なことに挑戦できると良いですね!

4年 図工 版画の「師匠」がきました!

図工では,版画に取り組んでいます。今日は,初めての彫刻刀を使った版画づくりのため,木版画家 大野隆司さんによる版画教室が開かれました。子どもたちは真剣な眼差しで師匠の実演を見ていました。その後,集中して自分たちの作品づくりに取り組みました。どんな作品が出来上がるのか楽しみです。

3年理科 地面のようすと太陽~かげと太陽の関係について調べよう~

前回の理科では、太陽が出ていなくて実験ができませんでしたが、今日は秋晴れの実験日和となりました。校庭に棒を立ててグループごとに影の部分に線を引きます。このかげが、太陽の動きとともにどのように変化するかを観察しました。

教室では、かげの長さやこさ、動きについて予想しながら観察を進めました。3回目の観察では、太陽の向きと反対方向にかげができて、太陽が動くとかげもそれに合わせて動いていることが分かりました。1回目と比べるとかげの長さも昼が近づくとともに短くなっているような感じでした。

普段からかげを見ていると何か気づくかもしれないね!不思議をいっぱい調べよう!

2年生活科「ハロウィン交流」~上手にコミュニケーションを取ろう~

色付きのビニール袋と折り紙や紙皿などを使って、簡単なハロウィンの衣装を作っていました。グループでお化けカボチャやコウモリ、ネコ耳などの衣装になり、神経衰弱やハロウィンバスケットなどでルールを守り、友だちとのコミュニケーションを楽しみました。

ハロウィンの衣装を着こんで、始めのゲームに入ります。まずは、神経衰弱でした。2人対2人で、カードの裏側になる友だちの顔写真を揃えて何組とれるかの勝負です。机の上には12枚(6組)のカードが並んでいました。勝ち負けにこだわり過ぎずに、ゲームが進行していました。最後にハロウィンバスケットを行いました。ここでも和やかな雰囲気の中、楽しくゲームをすることができていました。

10月最後のハロウィンの日をみんなで楽しく過ごすことができました!

3年図工「トントンくぎ打ち、コンコンビー玉」~板に絵を描こう~

10月いっぱい時間を掛けて素敵な絵画を描いてきましたが、11月の声を聞く前に次の楽しそうな工作が始まりました。1枚の板に思い思いの絵を描いて、その上から釘を打ちビー玉を転がす、昭和のスマートボールのような工作が始まっていました。今日は、下描きを終えた人から絵の具で色を塗り始めていました。

一人ひとりが板に釘付けになって、真剣に絵を描いていました。早々とクリスマスや雪だるまの絵があったかと思うと、パンダやハムスターなどの動物を描いている子どもたちもいました。しっかりと色を付けて、鮮やかに描けていました。絵が完成したらニスを塗って、いよいよ釘打ちに移ります。どんな作品ができるか今からとっても楽しみです。

子どもたちは、本当にものづくりが大好きです!

2年生活科 まちたんけん~発表会に向けて~

11月1日の発表会に向けて、各グループの新聞が完成しました。発表するための台詞や色々なものの準備が終わると、担任の先生に発表の練習を見てもらいます。先生からアドバイスをもらうと、教室に戻りグループで確認をし合っていました。友だちやお家の方々の前で、堂々と発表できると思います。

イラスト入りのとってもきれいな新聞が出来上がりました。一人ひとりが聞いてきたことを、記事にして説明をしていきます。発表の順番や誰がどこを説明するかなど、話し合いがもたれていました。廊下の扉の前が、発表練習の場所になっていました。先生から言葉の付け足しや声の大きさや速さなどのアドバイスをもらいながら、何回か練習をしていました。

台詞を覚え、人に分かりやすく説明することも大切な経験となります!

3年音楽「あの雲のように」~リコーダーと打楽器を合わせて~

6時間目に音楽室に行くと、たいことリコーダーにもう一つの打楽器(ギロ・クラベス・カスタネット・マラカス・すず・タンブリン)を組み合わせて、どの音色が合うかを聞き合っていました。途中までは、クラベスに人気が集中していましたが、最後はすずが1番人気でした。それぞれが選んだ打楽器の理由を書いて今日の学習を終えました。

たいこの人たちは、順番に。打楽器の人たちは、先生の指名を受けて音を合わせていました。その他の子ども達は、リコーダーで「あの雲のように」のメロディを演奏しました。たいこの低い音と鈴の高いきれいな音の響き合いがよいという感想をもっている子どももいました。

4分の3拍子のリズムを打楽器やリコーダーを通して体感する学習でした!

まちたんけん新聞~発表会に向けて~

2年生の教室では、11月1日(火)の発表会に向けて新聞づくりを行っていました。タブレットで付け足すことを調べたり、下書きの人と清書や絵を描く人が分かれたりしながら協力して学習していました。

交番や八百屋さん、郵便局、水道局、保育園、天王台駅など1枚の模造紙にまとめていました。色を使ったりやイラストを入れるなど、見た人に分かりやすいように工夫をしていました。このあと、発表の順番や役割分担などをして、発表の練習に移ります。成長した姿を是非ご覧ください。

3年生になるまで、あと5か月になりました!頑張る2年生です!

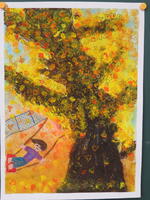

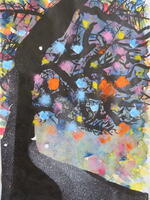

すてきな絵が完成~ひまわり学級~

子どもたちが色々な工夫をしながら、芸術の秋にふさわしい絵画を完成させました。画用紙いっぱいに大きな木やワニを描いて、スパッタリングやスタンピングなどをしながら仕上げました。2年生の絵は、明るく楽しい絵に。3年生の絵は、幻想的な絵に仕上がりました。一部の作品ですが、紹介したいと思います。こども県展にも何人かが出品していて素敵な賞がもらえそうです。

【2年生の作品】

国語の学習に出てきた「わにのおじいさんのたからもの」を題材に画面いっぱいに伸び伸びと描くことができました。わにのおじいさんに葉っぱを掛けてあげているひと場面が、上手に描けました。イチョウとブランコに乗っている友達の風景は、イチョウの葉っぱがきれいに黄葉しています。スタンピングで、葉っぱが落ちていく様子を表現することができました。

【3年生の作品】

画用紙の下地にまず背景となるボカシを夜空に入れた後に、墨汁で思い思いの木の絵を描きました。「モチモチの木」のイメージで木に明かりが灯った様子を幻想的に表現することができました。子どもたちは、もう少し描き足したいと、意欲満々です。子どもたちの想像力と感性には素晴らしいものがあります。

頑張った経験が自信につながり、様々な場面に広がっていきます!

4年生 自分だけの「一つだけの花」を咲かそう!

4年生の図工では,版画の学習に入りました。

版画のテーマは「自分だけの”一つだけの花”を咲かそう!」です。

子どもたちは,好きな花を選び,大きくのびのびと下書きを描いてます。

来週は講師をお招きしての版画教室があります。どんな花が咲くか,楽しみです。

2年生活科 まちたんけんのまとめ

4校時の体育が、雨のために生活科へと変更になりました。教室では、お礼の手紙の表紙を書いたり、まちたんけんで訪れた事業所で分かったことを「まちはっけん」はっけんカードにイラストや文章でまとめていました。

教室では、見てきたこと・聞いてきたことを「まちはっけん」はっけんカードにびっしりと書き込んでいました。どの子どもたちも集中して、静かにまとめていました。7か月が過ぎようとしている中、子どもたちの成長の様子が見受けられます。廊下では、何人かがお礼の手紙のとりまとめと表紙の作成を行っていました。

生活科を通して、子どもたちの生きる力が育まれているようです!

2年 まちたんけん~水道局へ~

今日は9時から2年生のまちたんけんがありました。4人程度のグループで8つ程度の事業所に行き、色々なことを質問して帰ってきます。水道局グループは、一番遠いグループでしたが、道に詳しい人がグループをリードしながら20分程度で到着しました。到着後は、水道局の部屋に案内され我孫子市の浄水場のことや水道局の仕事の説明を聞き、施設の見学、給水車からの給水体験などをさせてもらった後に、質問コーナーを設けていただきました。最後にひとり一本の「あび水」をもらって学校に帰校しました。

教室で出発の会が行われました。引率してくださる保護者の方々の紹介の後、各グループの子ども達が引率してくださる方々に宜しくお願いしますの挨拶をしてそれぞれの場所に出発しました。

水道局へはできるだけ安全なルートを通っていこうということで、住宅街を抜けて柴崎神社を経由し、裏道から水道局を目指しました。少しだけアップダウンがあり、長い道のりでした。

水道局に到着すると、先ず挨拶をしました。水道局の方々に奥の会議室に案内され、始めに水道局や我孫子市に3つある浄水場のことについてお話をいただきました。我孫子市の水は、江戸川の水が原水であることを知りました。また、我孫子市の地下200mから水を汲み上げ、浄水場できれいな飲める水にしていることも教えていただきました。

続きは ↓ ↓ ↓ へ

会議室で説明を聞いた後に、実際に施設の見学をさせていただきました。関係者以外は入れない操作室やポンプ室などにも入れていただきました。各家庭が水道を使う量の時間やメーターの数字を見ながら、送水管の水圧をコントロールしているそうです。操作室では、昼夜交代24時間体制で、水道水の管理をしていることも分かりました。

我孫子市の浄水場にある配水池では、合計25mプール42杯分の水が貯められているそうです。2リットルのペットボトルに換算すると1022万本とのことでした。子どもたちは、この数字に驚いていました。実際に水道局にある妻子原浄水場の配水池を見せていただきました。中は見られませんでしたが、約30メートルの高さの配水池を見上げてその大きさに驚いていました。最後に給水車から給水体験をして、一袋10リットルの重さも体験しました。

2人でやっと運べる重さでした。水道局の人たちが、安全で安心して飲める水に日々注意を注ぎながら、私たちのくらしを支えてくれていることが分かりました。最後にロビーで考えてきた質問に答えていただきました。「あび水」が一本ずつ配られると、嬉しそうでした。帰りは、広い歩道の道を通って学校へ戻ってきました。

説明を頂いた水道局の皆様、引率をしていただいた保護者の皆様、本当にありがとうございました!

待ちに待ったハロウィン~ひまわり学級~

今日は、子どもたちが楽しみにしていたハロウィンです。様々な工夫をして衣装や飾りを作りました。前半は、衣装を着て体育館でゲームを行いました。後半は、スタンプラリーを行いました。学校中にあるスタンプのポイントを衣装を着たまま回り、7カ所のスタンプを集めます。1時間足らずの短い時間でしたが、子ども達にとって有意義な時間になったようです。

はじめの言葉で「ひまわりハロウィン」が始まりました。はじめにひまわり学級の旗がお披露目になり、旗をバックにひまわり学級の子ども達が勢ぞろいをして記念写真を撮りました。そのあと、ひっくり返しゲームを紅白に分かれて楽しみました。

ゲームの2つ目は「進化ジャンケン」でした。ハイハイから立てひざ、立って同じ進化したもの同士で3回勝つとゴールになります。相手を探して、いかに勝ち進むかというゲームでした。積極的なコミュニケーションが勝敗の鍵になりました。その後、各教室を回ってスタンプラリーが始まりました。暗いライトアップしてある教室や各学級を回ってスタンプを集めていきます。

校長室では、教頭先生がスタンプを押してくださいました。スタンプラリーが終わった順に、クラスごとに旗の前で記念撮影が行われました。終わりの会では、教頭先生からお話を頂き、楽しかったひと時が終わりました。

次はクリスマスイベントをお楽しみに!イベント等を通して日々成長しています!