宮崎小学校からのお知らせ

長靴のご用意を

今朝は大雨。子供たちは傘を差しての登校になりました。よく見ると、いつもの運動靴を履いて登校している子がたくさんいました。

通学路は小さな水たまりがいっぱい。何人もの児童が、靴をぬらさないように、水たまりをよけ、つい道路の真ん中に出てしまっていました。自転車にもう少しでぶつかりそうなこともありました。

特に低学年は、水たまりに気をとられて、後ろから来る自動車や自転車に気がつかないようです。長靴ならば、水たまりを気にせず登校できます。

大切な命を守るためにできるだけ長靴を履いて登校するようにご協力ください。

宮崎小学校 校長

今日の給食 7月8日

今日のぎょうざは大きかったのですが、柔らかいので1年生にも食べやすそうです。

ご飯は、野田市のブランド米「黒酢米」から作られた発芽玄米を使っています。

七夕

今日は七夕なのにあいにくの雨。避難訓練(地震)も延期になってしまいました。そんな中、1年生と6年生が七夕飾りを作っていましたので.紹介します。

お願いは、将来なりたい職業、欲しいもの、今年頑張りたいことなどが多かったようです。

(6年生の七夕飾り)

(1年生の七夕飾り)

今日の給食 7月6日

ヨーグルトはカルシウムがたくさん入っています。骨や歯を作るのにとてもたいせつな栄養素です。

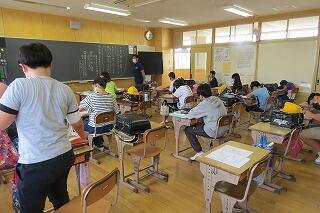

部活動説明会(4年生)

今日は昼休みの時間を利用して、各教室で部活動説明会を行いました。

実際に活動を始めるのは9月の予定ですが、子供たちに見通しを持ってもらう意味もあってでこの時期に行いました。

4年生の児童は先生の話を真剣に聞いていました。

今日の給食 7月3日

左上にある挽肉料理はチリコンカンといいます。チリコンカンは豆や野菜、お肉をたっぷり使ったアメリカ料理です。パンに挟んで食べました。

初めての委員会活動

今年度第1回目の委員会活動が行われました。5年生にとっては、初めての委員会。6年生も最高学年として、どの子にもやる気に満ちた表情が見られました。感染拡大防止のため、今まで通りの活動という訳にはいかない中ですが、よりよい活動方法やできることを考えながら、学校のために頑張ってくれることと思います。

今日の給食 7月2日

今日はアーモンドがつきました。無添加です。

今日の給食 7月1日

パンはブドウパンです。干しぶどうがたくさん入っていました。

7月の全校集会

今日の全校集会は、放送を使って行いました。校長からはあいさつについて、生徒指導主任からは「雨の日の過ごし方」などについて話をしました。それぞれ自分の席でよく聞いていました。

子供たちの写真は窓のガラス越しなので見にくくなってしまいました。

今日の給食 6月30日

右下に見える丸いものは揚げシュウマイです。子供たちが食べるのにちょうど良い大きさです。

今日の給食 6月29日

今日は米粉シチューです。

今日の給食 6月26日

今日の給食には桜餅がつきました。少し遅い春の味覚です。

今日の給食 6月25日

今日はヨーグルトが付きました。「大好きで毎朝食べてる」とある1年生が話していました。

パンはメンチカツを挟んで食べます。

1年生の教室では

1年生の教室をのぞいてみると、みんなが防災頭巾をつけて座っていました。今朝大きな地震があったので、指導していたようです。そのあと机の下にもぐる練習も行いました。

合言葉は「自分の体は自分で守る」です。

雨があがって

午前中降り続いた雨があがって、宮小の児童は外で活動をしました。グランドではなわとびをしている遊んでいる児童が目立ちました。

また、そうじの時間は草取りをしている児童がたくさんいました。

今日の給食 6月24日

「今日はプリンが出るんだよ」1年生がうれしそうに教えてくれました。

今日の給食 6月23日

今日の給食には、入学・進級のお祝いにケーキがつきました。

とてもうれしそうに食べている児童がたくさんいました。

4月に入学・進級してから、新型コロナウイルスの影響で給食も止まっていましたが、やっと再開できました。入学・進学をお祝いして、おいしいデザートを出します。 給食センターだより より

初めての給食

今日から通常登校がはじまり、1年生にとって初めての小学校の給食がありました。

コロナ感染症予防のため、今までとは配膳の仕方が違い、少し時間がかかりましたが、クラスのみんなと食べる給食はとてもおいしかったようです。

中には、「あまりにカレーがおいしくて、苦手ななす(カレーに入っていました)も気づかず食べてしまいました。」と言っていた1年生もいました。

校長からのお願い

今日で分散登校が終了しました。高学年は、午後から登校だったので生活のリズムを作ることが特に難しかったのではないでしょうか。本当によく頑張ったと思います。

さて、月曜日(22日)から通常の学校生活がいよいよ始まります。給食も始まります。元気に1週間過ごすためにはこの土曜日・日曜日の過ごし方が大切です。次のことに気をつけて過ごしましょう。

①朝寝坊せず、月曜日(22日)と同じ時刻に起きましょう

②早く寝て、睡眠時間を9時間から12時間とりましょう

(学年によって違いますが、6年生でも9時間以上の睡眠が必要だと言われています。)

③朝ご飯をしっかり食べましょう

この3つを守れば、比較的スムーズなスタートが切れると思います。

保護者の皆さん、ご協力よろしくお願いします。

野田市立宮崎小学校 校長

分散登校第3段階

今日から分散登校第3段階がはじまりました。今日からは低学年が午前、高学年が午後に毎日登校します。また授業も3時間行います。

教室を回ってみたら、算数や国語、社会の学習のほかにヤゴの観察をしたりや防火ポスターを描いたりしているクラスもありました。少しずつ通常の状態に近づいているなと感じました。

ヤゴ取りをしました!

今年は、水泳の学習はありませんが、プールの掃除を職員が行うことになっています。そのプール清掃に先がけて、恒例の「ヤゴ取り」を2年生の担任を中心に行いました。

今年は、体長が5センチほどの大きなヤゴをたくさん見つけました。発見した先生達も大喜びです。

取ったヤゴは、小さな入れ物に分けました。今後は、2年生の各教室で成長をみんなで見守ります。2年生の皆さんは、来週登校してきたら、ヤゴの様子を観察してみてください。

分散登校第2週目

今日から分散登校第2週目が始まりました。第2週目は、2時間授業があります。今日は1年生・2年生の半分が午前中に、6年生の半分が午後登校してきました。

冷房はかけていますが、窓は開けて風通しに気を付けて授業を行いました。

分散登校1日目

今日から分散登校がはじまりました。

今日は8時から1年生と2年生の半分が、10時から6年生の男子が登校しました。みんな久しぶりの学校をとても楽しみにしていたようです。

特に一年生はうれしさとともに緊張している様子が見られました。担任の先生の話をしっかり聞いて、周りの友達を見ながら行動していました。

明日からの分散登校に向けて

明日(6月2日)から、学年ごとの分散登校が始まります。学校では、感染拡大防止のため、様々な準備を行いました。登校に備えて、写真を見ながら確認してみてください。

朝、登校してきたら、昇降口前に引いてある線に、一人ひとり間隔をとって並びます。

1年生は、教室前のテラスに並びます。

新校舎の昇降口前にも線が引いてあります。

4年生や5年生もそれぞれの昇降口前に線が引いてあります。

教室に入る前に健康観察カードを担当の職員に提出し、チェックを受けてから教室へ入ります。何か心配な症状があったら、保健室に向かうように声をかけます。

トイレに入る時には、足元の赤い線に、一人ひとり間隔をとって、並びます。

男子トイレの小便器の×マークの付いているところは使いません。

流しの蛇口は、間隔をあけて使います。使わない蛇口は、×マークを貼ってあります。

1年生の使う流しも、×マークの付いている蛇口は使用しません。

教室の中では、机の間隔もあけて、隣同士が接近しないように、席を決めてあります。

通常登校に向けて、体と心の準備をしましょう。何か心配なこと等がありましたら、遠慮なくご相談ください。明日から皆さんに会えるのを楽しみにしています!

なかよし・おおぞらの先生から

音楽の家庭学習用コンテンツの紹介

音楽の家庭学習プリントの参考に、教科書に合った自宅学習コンテンツのバナーを学習サイトに貼りましたので、活用してみてください。

5年生の先生から

4年生の先生から

今回も先生紹介をします。

4年2組担任の清水 大輝(しみず だいき)です。

好きな食べ物は、焼き肉(とくにカルビ、タン、ロース)、ラーメン、お寿司、ステーキ、オムライス、プリン、シフォンケーキ(バザーでは、いつも買ってます)、あとは、ごはんです。好き嫌いがないのが自慢です!

体を動かすことも大好きなので、休み時間や体育では、みんなといっしょに全力で運動したいと思います。

1年間よろしくお願いします。

3年生の先生から

3年生のみなさんへ

みなさん、元気にすごしていますか。 今回は、3年3組 鈴木 晶子先生のじこしょうかいです☆

す・・すきなたべものは

ず・・ずっと からあげです。

き・・きなこも すきです。

あ・・あかるい えがおで

き・・きもちを

こ・・こめて みんなのせいちょうのために がんばります!

よろしくおねがいします。

6年生の先生からのメッセージ

6年生のみなさんへ

毎週みなさんの元気な顔が見ることができてとても嬉しいです。

早くみなさんと一緒に学校で生活できることを願っています。

前回の答えは3番の料理でした。いろんな料理に挑戦しています。

そんな先生たちが、これからやらなければいけないことは、何でしょう?

① 課題づくり

② 教室そうじ

③ ダイエット

最後に課題のノートやドリル教科書には全て名前を書いてから取り組みましょう。

応援しています!

家庭学習の参考にしてください!

野田市学習動画サイトに、英語だけでなく、国語、社会科、理科、生活科の動画もアップされています。全学年対象の内容も紹介されていますので、ご覧ください。視聴するためには、まちcomiメールでお知らせしたパスワードが必要です。

※各家庭のインターネット契約の形態により通信料がかかります。

また、千葉テレビの番組案内について、次のPDFファイルを開いて、参考にしてください。

2年生の先生から

きょうは2年生の先生からのメッセージです。下の「2学年の先生からのメッセージ」をクリックしてください。

1年生のみなさんへ(たいせつなおしらせ)

家庭訪問等へのご協力、ありがとうございます!

今週から、新しい学年の内容に沿った課題プリント等で家庭学習に取り組むようになりました。教室でみんなと意見を交換しながら学習を進める授業とは違うため、難しく感じているお子さんもいるのではないかと思います。

計画表に日々の学習内容が書いてありますが、保護者の皆様には、お子さん一人ひとりのペースに合わせて、学習を進めていけるよう、声をかけていただきたいと思います。

休校中の児童の皆さんと保護者の皆さん向けに、県よりリーフレットが届きましたので、是非、参考にしてください。

学校の花壇に新しい花の苗を植えたり、玄関前のプランターを増やしたりしました。旧校舎前の池には、ハスの花も咲いていました。皆さんが学校に登校できるようになる頃には、どれくらい大きく成長しているでしょうか。楽しみにしていてください。

野田市教育長より保護者の皆様へ

野田市教育委員会教育長より、保護者の皆様へのメッセージが届きましたので、ご覧ください。

なかよし・おおぞらの先生より

サポーティーチヤーの先生より

1・2年生(ねんせい)のみなさん お元気(げんき)ですか?

今日(きょう)は,さんすうがすきになる ひ・み・つ を

すこしだけ おしえたいと 思(おも)います。

その1 ふでばこのなかを そろえましょう。

えんぴつ5本(ほん) あかあおえんぴつ けしごむ じょうぎ

その2 じょうぎで せんを ひきましょう。

まっすぐなせんが すばやくひけるように

れんしゅうしてみてくださいね。

その3 こまったときは どんどんききましょう。

きくことは はずかしいことでは ありません。

がっこうが はじまったら てをあげて きいてくださいね。

サポートティーチャーの先生(せんせい)より

4年生の先生より

今回は先生紹介をします。

4年1組担任、髙橋実香(たかはしみか)です。

好きな食べ物はたこ焼き!好きな色は緑色です。

しゅみは犬の散歩と、映画やミュージカルを見ることです。

早くみなさんと仲良くなれるよう、いっぱいお話したいです!

一年間よろしくお願いします。

保健室(ほけんしつ)の先生より

みなさん元気にすごしていますか?

「はやね・はやおき・あさごはん」できていますか?

学校がお休みだとなかなかむずかしいですよね。

でもみなさんの心とからだの元気のために、とっても大切なことです。

まずは「はやおき」から、心がけてみてください!

えがおでみなさんに会える日を楽しみにしています!

ほけんしつの先生 中川 樹里(じゅり)

5年生の先生から

今回は☆先生紹介☆です。

髙橋雄飛(たかはしゆうひ)です。

男3兄弟の真ん中です。好きなものは運動と食べること。

剣道を5歳のころから続けています。

5年生のみなさんと早く一緒に過ごせるのを楽しみにしています。

校長先生からのおねがい

宮崎小のみなさん、元気ですか?

きょうは校長先生からお願(ねが)いがあります。学校がお休みの間、一人(ひとり)またはこどもだけでお留守番(おるすばん)をすることも多いと思います。その時(とき)知らない人が家に来ることがあります。いい人ばかりとはかぎりません。そこでつぎのことを家族(かぞく)の人と話して実行(じっこう)してください。

・ 窓(まど)やドアはかならずかぎをかける

・ テレビやラジオをつけて家(いえ)に大人(おとな)がいるようによそおう

・ 電話や宅配便(たくはいびん)が来ても出ない、ドアを開けない

・ 洗濯機(せんたくき)や冷蔵庫(れいぞうこ)、風呂場(ふろば)などの危(あぶ)ないところを親子(おやこ)で確認(かくにん)する

(洗濯機や冷蔵庫は、外からは開(あ)けられても、中に入ると開けられません。)

「NPO法人 体験型安全教育支援機構」の資料より

また、警察(けいさつ)の人は、「万一(まんいち)に備(そな)え、野外(やがい)に逃(に)げる方法を家族で話し合ってほしい」と言っています。

まだまだ臨時休業が続きますが、十分に気をつけて過ごしてください。

校長先生(こうちょうせんせい)より

宮崎小のみなさん、元気(げんき)ですか?

メールやホームページでもうしっていると思いますが、りんじきゅうぎょうが5月31日までにえんちょうされました。先生方もとてもがっかりしています。みなさんとがくしゅうしたり、あそんだりしたかったのに・・・・

これからも、しゅうに1かいは、たんにんのせんせいが、かていほうもんをしてみなさんにあいにいきます。そのときは、まどこしでもいいので、元気なかおをみせてください。

またこのホームページもできるだけこうしんしていきますので、たのしみにしていてください。

それでは、三みつ(みっぺい、みっしゅう、みっせつ)をしないようにきをつけて、すごしてください。

宮崎小学校 こうちょう先生より

3年生の先生より

3年生のみなさんへ

みなさん、元気にすごしていますか。 今回は、3年2組 藤村那月先生のじこしょうかいです☆

ふ・・・ふれっしゅで

じ・・・じまんはリフティングができること!

む・・・むしはにがてです…

ら・・・らーめんはみそがすき

な・・・なにごとも前むきに

つ・・・つらい時こそたすけ合い

き・・・きらきらえがおかがやくクラスにします!

よろしくおねがいします。

2年生の先生より

2学年の先生から

みなさん、元気にすごしていますか?

すききらいせずに、もりもりごはんをたべていますか?

2年生の生活科の学しゅうでは、やさいをそだてます。おいしいやさいができるように、いっしょにかんさつしながらそだてていきましょうね。

ではここで、2年生の先生たちから、たべものクイズを出します。

金木先生のすきなたべものはどれでしょう?

① ショートケーキ

② カレーライス

③ 寿司

田村先生のにがてなたべものはどれでしょう?

① ピーマン

② たまねぎ

③ にんじん

吉本(よしもと)先生がそだてているたべものはどれでしょう?

① ナス

② とうがらし

③ ミント

せいかいは・・・・・・!

学校にとう校したときにはっぴょうしますね。

みんなでおいしいきゅうしょくを食べる日がまちどおしいです。

みんなにあえるのをたのしみにしています。

1年生の先生方より

1ねんせいの みなさんへ

げんきに していますか?

じぶんの なまえは かけるように なりましたか?

きょうは たんにんの せんせいの じこしょうかいを します。

☆★1ねん1くみ ながつま ふみえ せんせい★☆

すきな たべもの ・・・ しろくまあいす

すきな どうぶつ ・・・ めだか (がっこうにも たくさん います)

とくいなこと ・・・ みしん や はりを つかって つくること

☆★1ねん2くみ おおした あんな せんせい★☆

すきな たべもの ・・・ やきにく ちーず

すきな どうぶつ ・・・ きょうしつで かっている きんぎょ

とくいなこと ・・・ ぴあのをひくこと

みんなの すきなものや とくいなことは なんですか?

がっこうが はじまったら たくさん きかせてくださいね。

宮崎小の花 3

宮崎小の花、第3弾です。明日からかなり暖かくなって、春というより初夏の気候かもしれません。

コロナ感染予防だけでなく、体調をくずしたり、風邪等引いたりしないように気をつけてください。

通級指導教室の先生より

宮崎(みやざき)小学校(しょうがっこう)のみなさん、元気(げんき)にすごしていますか?

先生(せんせい)たちは、毎日(まいにち)1つ「ハッピーなこと」をあつめるようにしています。

今日(きょう)は、こうしてみなさんにこの手紙(てがみ)をよんでもらえることが「ハッピー」なことです。

学校(がっこう)へ元気(げんき)に登校(とうこう)できるようになったら、たくさんあつめた「ハッピー」な出来事(できごと)を教(おし)えてくださいね。楽(たの)しみにしています。

通級指導教室(つうきゅうしどうきょうしつ) 担当(たんとう)

山口(やまぐち) なつみ 飯塚(いいづか) 美津子(みつこ)

髙柴(たかしば)雅志(まさし)

サポートティーチャー(さぽーとてぃーちゃー)の先生(せんせい)より

1・2年生(ねんせい)のみなさん 元気(げんき)にすごしていますか?

お休(やす)み中(ちゅう)も すうじのれんしゅうや計算(けいさん)の復習(ふくしゅう)を

がんばってくださいね。

みなさんと 算数(さんすう)の学習(がくしゅう)ができるのを 楽(たの)しみにしています。

サポートティーチャー(さぽーとてぃーちゃー)の先生(せんせい)より

宮崎小の花2

今日は午前中はいい天気だったのですが、午後は少しくもり気味ですね。

プールの近くの藤(ふじ)の花がきれいにさきました。校長先生は昼ごはんを食べた後、また校内を回って花の写真をとってきました。きれいな花を見てください。

前回と同じ花もありますが、とり方が少しちがうので、それも楽しんでください。

第3弾(だん)も用意(ようい)しています。おたのしみに。

なかよし・おおぞらの先生より

みなさん、元気にしていますか?

朝、時間通りに起きていますか?朝ごはんは食べましたか?宿題はやっていますか?

先生達は、早くみんなに会いたいです。

次の登校日に会えるのを楽しみにしています。

天野先生 坂田先生 廣瀬先生

6年生の先生より

6年生のみなさんへ

休校中はどのように過ごされていますか。(早寝・早起き・朝ごはん・学習)

早くみなさんと一緒に学校生活を過ごしたいです。

さて、今回は先生たちから問題を出したいと思います。

先生たちが皆さんたちと同じように不要不急の外出ができないときに夢中になっているものとはなんでしょう。

① 筋トレ (体育)

② DIY (図工)

③ 料理 (家庭科)

さあ、どれだと思いますか。

5年生の先生より

5年生のみなさんへ

元気に過ごしているでしょうか?

休校が延びてしまい残念ですね。

1日1日を大切に過ごしてくださいね。

先生たちは,皆さんに会えるのをとても楽しみにしています。

齋藤先生 櫻井先生 髙橋先生 小林先生

4年生の先生より

宮崎小の花(みやざきしょうのはな)

宮崎小(みやざきしょう)のみなさん、げんきですか?みなさんのいない学校’(がっこう)はとてもさびしいです。

でも、春(はる)はきていますので、きれいな花(はな)がたくさんさいています。すこし写真(しゃしん)をとりましたのでごしょうかいします。名前(なまえ)がわかる花もあるかな?

3年生の先生からのメッセージ

3年生のみなさんへ

みなさん、元気にすごしていますか。先生たちは、会えることを楽しみにしながら、みなさんをむかえるじゅんびをしています。

今回は、3年1組 新井久美先生のじこしょうかいです☆

あ あかるく、いつもニコニコ

ら らーめんを食べるのが好きな新井久美です♪

い いっぱいの笑顔があふれる

く くラスを

み みんなで作っていきましょう!

2年生の先生からのメッセージ

2年生のみなさんへ

たんにんの先生の名前はおぼえましたか?

今度あえたとき、こたえあわせをしましょう。

みんなが1年生のころから大せつにそだてているチューリップの花が、きれいにさいています。はやく、みんなで、おもいっきりあそんだり、いろいろなことをべんきょうしたりしたいですね。

学校がはじまることを楽しみにまっています。

分散登校が中止になりました。

本日、市のホームページ等で連絡があった通り、明日以降の分散登校が中止となりました。

教育委員会からの手紙は次の通りです。

明日、分散登校予定の3年生と5年生につきましては、学校で配布予定だった休業中の課題等を下記の日時に保護者の方にお渡しします。職員も交代で在宅勤務となるため、担任不在の場合もございます。ご承知おきください。出勤している職員で対応致しますので、事務室または、職員室ににお声かけください。

【3年生、5年生の保護者の方へ課題等をお渡しする日時】

4月16日(木) 13:00~17:00

4月17日(金) 8:00~17:00

今週、学校から配られたプリント等の課題を中心に、前学年の復習やできることを見つけて取り組んでほしいと思います。

ホームページ上に経済産業省「学びを止めない未来の教室」や文部科学省「子供の学びの応援サイト」、野田市の図書館コミュニティ「図書こみゅ」のバナーを貼りました。是非、参考にしてください。

1ねんせいのみなさんへ

きょうは1ねんせいのみなさんへ、たんにんのせんせいからのおてがみをおくります。おうちのかたによんでもらってください。

うえにある「1ねんせいのみなさんへ」のところをクリックするとでてきますよ。

学校行事の変更について(4月13日現在)

5月6日(水)までの臨時休業を受けて、学校行事で変更または中止及び検討中のものについてお知らせします。

今後も年間行事予定を見直し、変更等がありましたら、随時お知らせします。

《今後の行事等について》

●集金日 延期・・・5月12日(火)に1万円を集金予定(担任が回収)

●授業参観・懇談会・PTA総会中止・・・学校再開後に書面での表決を予定

●1年生を迎える会 中止

●家庭訪問・表札訪問検討中

●5月までの健康診断 延期

●運動会は10月に延期

●市内陸上大会(6月3日)は中止

●水泳学習を今年度は行いません。

●学校再開後 5月7日(木)、8日(金)・・・給食はありません。

分散登校の様子

4月13日(月)、1年生と6年生が登校してきました。1年生は体育館で、自分の名前の貼ってある机と椅子のところに着席しました。今日はあいにくの雨模様で、初めてランドセルを背負って登校してきた一年生は、まず傘をたたむところから、学校での一日が始まりました。今日は少し気温が低くて、寒かったですが、換気のために、体育館のギャラリーの窓は開けたままにしていました。

6年生は、1学級を2教室に分けて、学習しました。担任が2つの教室に顔を出して、子どもたちと久しぶりに会いました。下校時には、1年生がコース別に帰る列の後方に6年生が付いて、雨の中でしたが、安全に気をつけて歩きました。

先生方からのメッセージを発信します。

今日から野田市全小中学校で分散登校が始まりました。宮崎小ではあいにくの雨の中1年生と6年生が元気に登校してくれました。

2メートルの距離をとった机に向かい、ちょっと緊張した雰囲気の中、1年生も6年生も久しぶりの学校と先生・友達に大変うれしそうに過ごしました。雨の中登下校にご協力いただいた保護者の皆様、交通指導員の皆様、本当にありがとうございました。

さて、明日から宮崎小の先生から預かったメッセージをこのホームページで発信していきます。是非楽しみに待っていてください。5月6日の登校再開(現時点)までお互いに頑張りましょう。

来週の分散登校について

4月13日(月)から、野田市内の学校で分散登校が始まります。宮崎小学校では、教室内の児童机2つを並べ、その片側の机だけを使用して、児童一人ひとりの間隔を2m空けるように座席の準備をしています。また、1年生については、体育館に全員の机と椅子を運び、自分の机で学習できるように準備しています。

尚、ご家庭の判断で感染予防のため欠席する場合は、学校にご連絡ください。(欠席扱いにはなりません。)

分散登校の詳細は、「4月13日~5月1日 分散登校に関するお知らせ」の通りです。全学年に共通の持ち物と学年ごとに必要な持ち物や連絡について、掲載しておりますので、ご確認ください。

おすすめサイト情報

野田市では、野田市学校図書館コミュニティ「図書こみゅ」を開設しています。図書館司書が薦める小学生向けの本が紹介されていますので、是非参考にしてください。

また、文部科学省のHPの「子どもの学び応援サイト」も、家庭での時間を有意義に過ごすために、参考にしてください。

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm

臨時休業中の分散登校について

来週から分散登校が始まります。1週間に1回、子どもたちは学年ごとに決められた日に登校し、職員が様子を確認します。通常の登校と違い、教室内の机は前後左右2メートル間隔で配置します。そのため、学級の全員が一つの教室に入ることはできません。登校してきたら、職員の指示で、決められた教室に移動して生活します。

学年ごとに決められた登校日と時程は次の通りです。持ち物等、詳しいことは明日のホームページでお知らせします。

尚、始業式(2~6年)及び入学式(1年)の日に配布され、提出期日が13日となっているものは、それぞれの分散登校日に持たせてくださるよう、お願いします。

《分散登校日》

1年生・・・13日(月)、20日(月)、27日(月)

2年生・・・14日(火)、21日(火)、28日(火)

3年生・・・15日(水)、22日(水)、30日(木)

4年生・・・14日(火)、23日(木)、30日(木)

5年生・・・16日(木)、24日(金)、5月1日(金)

6年生・・・13日(月)、20日(月)、27日(月)

《時程》

8:00 登校

8:10~8:30 健康観察(カードの確認等)

8:30~9:10 学習支援・生活指導等

9:20 下校

第65回 入学式

4月8日(水)、宮崎小学校にかわいい1年生が入学してきました。1組の子どもたちも2組の子どもたちも、とても晴れやかな笑顔で、登校してきました。

新型コロナウイルス感染対策として、急遽、学級ごとの二部入れ替え制で、保護者の方への説明は外で行うという異例の形でしたが、無事に入学式を終えることができました。

ご協力いただき、ありがとうございました。

1組2組とも、子どもたちはとてもお行儀良く、校長先生のお話もしっかりと聞いていました。校長先生からは、「あいさつ」「なかよく」「朝ごはん」の3つの約束についてお話がありました。

明日からしばらくの間、臨時休業となりますが、また学校に登校する日に向けて、規則正しい生活を心がけていきましょう。

臨時休業延長のお知らせ

新型コロナウイルスの感染症対策における臨時休業について、本日、野田市のホームページにも掲載されました通り、5月6日(水)までの臨時休業期間延長が決定しました。教育委員会からの通知文を掲載しましたので、ご覧ください。

尚、通知文に書かれている分散登校の詳細や今後の予定等、明日以降、メール配信とホームページでお知らせしますので、ご確認ください。

20200408 臨時休校について 保護者宛(期間延長の通知).pdf

入学式について重要なお知らせ

野田市新型コロナウイルス対策本部からの連絡により、明日の入学式の実施方法に一部変更がありますので、ご連絡します。

受付時刻 9:15(変更はありません。)

入学式は、学級ごとに二部入れ替え制で行います。(体育館に一度に入る人数をなるべく少なくするためです。)

1組は、受付後、入学式→学級活動、2組は、先に教室に入り学級活動→入学式となります。記念撮影は予定通り行います。

職員が、新入生、保護者の動きについてその都度ご案内いたします。例年とは異なる流れとなりますが、ご理解の程、よろしくお願いします。

明日の入学式について

【明日の入学式について】

臨時休業中ですが、予定通り実施します。朝、必ず検温をしていただき、体調が優れない場合は、参加を控えていただけますよう、お願いします。また、参加する方は、マスクを着用してください。

9:15~ 受付

※開式までの間に、学校からの連絡メール登録をお願いします。(手順のプリントを配布します。)

10:00~10:30 入学式

10:30~ 式終了後、保護者の方には本部役員より、PTA役員についての説明があります。新入生は教室で担任の先生のお話を聞きます。その後、保護者の方は教室に移動し、担任より話をさせていただき、最後に体育館で記念撮影を行います。(11:30頃撮影予定)

4月7日(火)、臨時休業中の学校ですが、職員による入学式の準備が着々と進んでいます。

祝電もたくさん届いています。

教室の入り口の様子です。教室の中はどんな感じになっているのか、明日確かめてください。

体育館の中の様子です。これから運ぶ花のプランター。きれいに花が咲いて、1年生が来るのを待っています。

宮崎小学校の職員一同、明日、新入生が元気な顔を見せてくれることを楽しみにしています。

令和2年度 前期始業式

4月6日(月)、いよいよ新年度がスタートです。新しい学級ごとに校庭に2年生から6年生が並び、新しく宮崎小学校に来た職員12名と対面しました。児童は感染拡大防止のため、前後左右の間隔をとって並びました。時間短縮のために、校庭では、新担任の発表と転入生3名の紹介まで行いました。

教室に戻ってから、新年度をスタートするにあたって、校長先生から校内放送によるお話がありました。

「今日何人の人と挨拶しましたか。」という校長先生の呼びかけに、手を挙げて答えています。

さすが、最高学年です。1組から3組まで、校長先生の話をしっかりと真剣に聞いています。

今日、新しい教科書が配られました。教科書が改訂され、今までと表紙の雰囲気が違います。

新年度がスタートしたばかりですが、明日から、12日まで臨時休業となりました。感染拡大防止のための臨時休業であることを忘れずに、家でできること、例えば、読書や工作をしたり、絵を描いたり、家の中でできる運動をしたり・・・時間を上手に使って、元気に過ごしてください。

7日~12日の臨時休業について

昨日のまめメール情報の通り、明日6日の始業式を実施した後、7日から12日まで臨時休業となりました。8日の入学式は行います。入学式の参加者については、新入生・保護者2名まで・教職員のみとなります。

児童は、13日から再登校となります。詳細については、明日以降、メールや学校ホームページにてお知らせします。

学校再開を待っている宮崎小学校から

4月4日(土)、穏やかな快晴です。暖かい日差しの下、宮崎小学校に、今年もツバメたちがやって来ています。

1年生の教室前には、菜の花やチューリップがきれいに咲いています。

体育館脇のサクラの木には、まだ花が残っていて、時々、やわらかな風に乗って、花びらが舞っています。

4月6日(月)、宮崎小学校の皆さんが元気に登校してくることを、宮小のシンボル校庭の松の木と職員一同待っています!

令和2年度 学校再開に向けて

元気な子どもたちとの新年度のスタートの日が近づいてきました。令和2年度、新しく宮崎小学校に赴任してきた職員と学校再開に向けた準備を行ってきました。新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、様々な制約の中ではありますが、気持ち新たに良いスタートが切れるようにと考えています。家庭で過ごす時間が長かった子どもたちが、早く学校生活のリズムを取り戻せるように、各ご家庭でも声かけをよろしくお願いします。

「学校再開に関するお知らせ」の手紙を添付しましたので、必ずご確認ください。

令和2年度 4月の予定について

4月の行事予定について、3月24日現在決定している主な行事についてお伝えします。

今後の状況次第では、行事予定が変更になる場合も考えられますので、その際は、メール配信やHPでお知らせします。

4月 6日(月) 始業式 11:30下校

4月 7日(火) 特別日課11:30下校

4月 8日(水) 令和2年度 入学式 (新入生・保護者2名まで・教職員参加)

2~6年生は休み

4月 9日(木) 特別日課11:30下校

4月10日(金) 2~6年生 給食開始 13:30下校

4月13日(月) 2~6年生 通常日課開始

4月15日(水) 1年生 給食開始(13:30下校)

集金日

4月25日(土) 授業参観・学級懇談会・PTA総会

4月27日(月)~ 家庭(表札)訪問 13:30下校

令和2年度の年間行事予定表を掲載します。3月24日現在の予定となっておりますので、ご了承ください。

令和元年度 修了式

3月24日(火)、今日は、令和元年度の最終日です。卒業式の日には,6年生だけの登校でしたので、今日は久しぶりに大勢の子どもたちが登校してきて、校内が賑やかで、嬉しくなりました。体育館に集まることは避けるため、校内放送による修了式・お別れ式を行いました。その中で、今年度末で宮崎小学校を去られる13名の先生方の紹介がありました。

一年の最後ということで、子どもたちは、各教室で「あゆみ」を担任の先生から受け取り、荷物を整理して、11時30分には下校となりました。記念撮影をしている学年もありました。

新型肺炎の感染防止という異例の状況下でしたが、最後の日に子どもたちと会えて本当に良かったです。

校長先生と笑顔でさよならの挨拶をしている1年生です。2年生になったら、黄色いランドセルカバーとは、お別れです。安全に気をつけて、令和2年度を迎える準備をしてほしいと思います。校長先生のお話にもあった通り、4月6日には全員が元気に登校できることを願っています。

明日(3/24)の登校について

3月23日(月)、校庭のサクラの木の様子です。

音楽室の窓から見えるサクラの木が一番よく咲いています。今日は少し曇り空で残念ですが、ピンク色にきれいに咲いて、明日、1~5年生が久しぶりに登校してくるのを待ち構えています。

明日3月24日(火)は、今年度最後の登校日となります。持ってくる物等、「明日の登校に関するお願い」の手紙を掲載しましたので、ご確認ください。

【宮崎小より大事なお知らせ】明日(3・24)の登校に関するお願い.pdf

5年生は、新年度に向けた作業を20分程度行うため、下校時刻が他の学年とは異なります。ご承知おきください。 尚、令和2年度始めの学校行事等については、明日、配布される手紙をご確認ください。

6年生からのプレゼント

教室にある大型テレビ用に、6年生が家庭科で学習したミシンを使って、カバーを作ってくれました。6年生がテレビの設置台数を調べたり、サイズを測ったりして、班で一台担当して作りました。臨時休業の影響で、最後の仕上げが間に合わなかったグループもありましたが、24日の修了式の日には、どの学級のテレビにもカバーがかかっているように、最終確認中です。

6年生の皆さん、一生懸命作ってくれて、どうもありがとう!大切にします。

1~5年生の皆さん、修了式の日には、教室のテレビカバーに注目してみてください。

令和元年度 第64回卒業証書授与式

3月18日(水)、穏やかな晴天の中、「令和元年度 第64回 野田市立宮崎小学校 卒業証書授与式」が無事に行われました。6年生は、久しぶりの登校となりましたが、89名が元気に教室に集まりました。式の前に、会場で最終確認をしている様子です。

10時15分、定刻より少し早めでしたが、6年生の入場です。新型コロナウイルス感染症対策ということで、会場の参加者は皆マスクを着用しています。卒業生の座席は、例年よりも一人ひとりの間隔を広げ、いつもなら来賓の方に座っていただく席側にも、職員が着席して卒業生を見守りました。内容を一部省略し、時間を短縮しました。全く練習のできない中でしたが、立派に卒業証書を受け取る姿が多く見られ、6年間の成長を感じる時間となりました。

式終了後、6年生は教室で学級の最後の時間を過ごし、新校舎の1階に職員がアーチを作る中を笑顔で進みました。

昇降口を出たところには、保護者の方々が待っていました。

臨時休業があり、異例の卒業式とはなりましたが、晴れやかな気持ちで今日を迎え、立派な態度で参加した6年生の門出に大きな拍手を贈ります!!

改めまして、、、卒業おめでとうございます!

3/17 学校からの連絡です。

交通事故に注意!

市内で、臨時休業中に、児童生徒が車と接触する交通事故が2件発生しています。原因は飛び出しと思われます。幸い、けがは軽症ですが、交通安全に十分気をつけるようにしましょう。

卒業式の準備完了です!

明日はいよいよ卒業式です。会場には、きれいな花も飾られています。

午前中には、職員によるリハーサルを行いました。卒業生が安心して式に参加できるように、職員一丸となって準備を進めています。

6年生のみなさん、体調はどうですか。一生に一度しかない小学校の卒業式。自分にできる精一杯の力を出して、心に残る式をみんなで作り上げましょう。

明日、6年生全員の笑顔と会えることを、宮崎小学校職員みんなで楽しみに待っています!

卒業式の準備

3月16日(月)、体育館の中の様子です。明後日に行われる卒業式に向けて、ほとんど練習無しで本番を迎える子どもたちの不安を少しでも和らげるために、できる限りのことをしようと考え、職員で準備を進めています。

会場の花等は、明日揃います。教室の準備もほとんど済んで、後は、元気な6年生の笑顔が教室に帰ってくるのを待つだけです。

6年生の皆さんに、担任の先生たちから連絡です。卒業式当日、忘れ物がないように準備しておきましょう。

【必ず持ってくる物】

上はき・上ばき袋・荷物を入れる大きめの袋・筆記用具・集金

【連絡】

●ランドセルで登校しない。

●宿題は持ってこない。

●安全帽子はかぶって来ない。

○歌・呼びかけの練習をたくさんしておこう。

○卒業証書の流れの練習を何度もやろう。(確認しておくと、当日落ち着いて式に臨めます。)

①自分の3つ前の番号の人が返事をしたら、その場に立ち、移動する。

②前の人が返事をしたらステージに上がって正面を向いて立つ。

③返事をしたら、校長先生の前まで腕を振って堂々と歩き、向きを変える。

④証書は左手→右手の順で受け取る。

⑤受け取ったまま一歩下がる。(左足から)

⑥証書を下げないようにして礼をする。

⑦右手を左手の上に添えるように証書をたたむ。

⑧その後、証書は左手で持つ。

⑨最後は回れ右(右足引く→右回転→右足引いてそろえる)

⑩階段を下りる。

家庭学習の内容について

3月2日(月)に担任から休業中の課題が示されていますが、臨時休業が延長となったため、次の学年にスムーズに進級できるように、こんなことを勉強しておくとよいと思われることを表にまとめました。

是非、時間を有効に使って、宿題を「こなす」のではなく、いつもより時間をかけて「考える」ように、取り組んでほしいと思います。また、家の前等で縄跳び練習を頑張っている子どもたちも見られるようです。体を動かす時間も作っていくとよいです。

3月の集金のお知らせ

臨時休業の延長に伴い、延期となっていた3月分の集金について、お知らせします。6年生は、18日(水)、1~5年生は、24日(火)に集金させていただきます。金額等詳細については、別紙「3月の集金について」のPDFファイルをご覧ください。

金額が細かくて申し訳ございませんが、釣り銭のないように、ご準備いただけますよう、よろしくお願い致します。

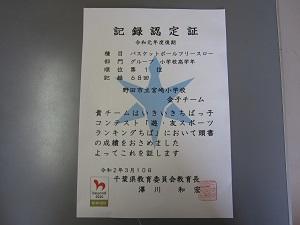

賞状が届きました!

3月12日(木)、体育委員会の児童の呼びかけで取り組んでいた「遊・友スポーツランキングちば」の各種目の最終結果がまとまりました。結果を見ると、主に運動部の体力作りの一環として行っていた「バスケットボールフリースロー(グループ)」の種目(高学年)で第1位~4位まで宮崎小学校のチームが独占しています。

そして、1位の金子チームには、県教育委員会の教育長から記録認定証が送られてきました。おめでとうございます!本来なら、全校集会等で、全校児童の前で表彰したいところですが、ホームページ上での紹介となりましたこと、ご了承ください。

他にも、長縄跳びのチャレンジ等、学級や部活動で体力向上のため、宮崎小学校の子どもたちは寒さに負けず取り組んでいました。(千葉県教育委員会のホームページに詳細が掲載されています。)

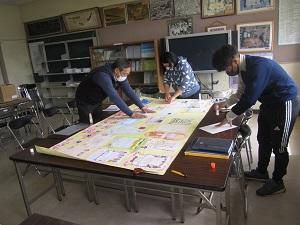

職員研修の様子から

来年度から教科書が変わることを受けて、今日は職員が集まって研修会を行いました。特に、国語の内容について宮崎小学校の子どもたちにどんな力を付けていきたいかについて、普段は子どもたちに考えさせたり、話し合わせたりしている先生達ですが、今日はみんなで熱心に話し合いました。

休校の日が続き、いつもと違う年度末を職員も過ごしています。子どもたちのために何ができるか、考えている毎日です。

臨時休業期間の延長について

今回の臨時休業に際しましては、保護者の皆様のご理解・ご協力に感謝申し上げます。

さて、野田市のホームページでもお知らせがあった通り、臨時休業期間が23日(月)まで延長されることになりました。それに伴い、児童が今年度登校する日は、6年生は18日(水)の卒業式当日、1~5年生は24日(火)の修了式当日のみとなります。詳細は、こちらのPDFファイルを開いて、ご確認ください。

別紙1「新型コロナウイルス感染症対策における臨時休業の延長について」.pdf

別紙2「令和元年度 第64回 卒業証書授与式について」.pdf

尚、3月の集金につきましては、後日改めてメール及びホームページにてお知らせ致します。

3月11日(水)の学校の様子から

3月11日、今日は東日本大震災から9年目の日です。宮崎小学校では、大震災によって亡くなられた方々への弔意を表し、半旗掲揚を行っています。

子どもたちのいない静かな学校です。昨日はあいにくの雨模様でしたが、今日は打って変わって真っ青な青空が広がっています。そんな中、1年生が一人ずつ植えた球根が成長して、きれいな花が咲き始めました。ヒヤシンス、クロッカス、スイセン等とてもきれいです。2年生の教室前の花壇にもいくつか花が咲いていました。

先週は電話連絡、今週は家庭訪問と、子どもたちの様子を確認させていただいています。本日も何人かの学級担任が家庭訪問に伺っています。在宅している場合はご対応をお願いします。

また、今後の予定等につきましては、本日の午後、メール及びホームページ上でお知らせ致しますので、よろしくお願い致します。

臨時休業中の過ごし方について

臨時休業中は学習に取り組み、不要不急の外出は控え、感染拡大防止のため、基本的に自宅で過ごすことをお願いしております。本日より職員が学区内のパトロールに出ています。商業施設内のゲームコーナー等も休業となっているようで、子どもたちに会うことはほとんどありませんでした。ご家庭への電話連絡も順番に行って、保護者の方やお子様とお話させていただいています。ご多用とは思いますが、電話や来週の家庭訪問等の際には、ご協力をよろしくお願い致します。(お伺いする日時のお約束はできませんので、不在の場合は、連絡票を入れさせていただきます。)

千葉県教育委員会からもwebサイト『ちばっ子チャレンジ100』『ちばのやる気学習ガイド』及び『家庭学習のすすめ』の活用についての案内が来ていますので、ご紹介します。参考にしてください。

ちばっ子チャレンジ100 で 検索

URL http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/challenge.html

ちばのやる気学習ガイド で 検索

URL http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/yaruki.html

家庭学習のすすめ で 検索

URL http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/2011/kateigakus.html

また、家庭で過ごす子どもたちの学習を支援する情報が、新聞紙上等にも出ております。

NTTコミュニケーションズ 「まなびポケット」

ワンダーラボ 「シンクシンク」

ドワンゴ 「N予備校」

ヤフー 「おうち学校」

臨時休業はまだまだ続きます。健康観察カードの記入にも引き続きご協力をお願い致します。

臨時休業中の児童の状況確認について

〈電話連絡と家庭訪問のお願い〉

3月3日(火)~3月6日(金)に、担任から各ご家庭に電話をします。また、9日(月)~13日(金)には、担任が家庭訪問をします。ご自宅や学童保育以外の場所にお子様を預けている場合は、今週、お電話したときに、その旨を担任にお伝えください。電話連絡や家庭訪問では、直接お子様の声を聞いたり、学習の様子を確認したりさせていただければと考えております。尚、学童保育を利用されている場合は、直接学童に担任が伺って、状況確認をします。よろしくお願い致します。

明日から臨時休業(~14日)

3月2日(月)、雨の中でしたが、子どもたちがいつも通りに登校してきました。明日から臨時休業になるため、今日中に行っておくべきこと等、限られた時間の中ではありましたが各学級ごとに確認しました。

子どもたちには、学校からのお便り(「学校便り」と「臨時休業に伴うお知らせとお願い」)と野田市教育委員会からの通知文(両面)を配布しました。

異例ずくめの3月となり、不安に感じることもあるかと思いますが、休業中も学校からの情報はホームページやメール配信でお知らせしますので、ご確認ください。

3月14日(土)土曜授業中止

休業期間は3月3日(火)から3月13日(金)までとお伝えしましたが、本日17:41配信の野田市まめメールの内容の通り、

3月14日(土)の土曜授業は中止となりましたので、再登校する日は、3月16日(月)となります。

尚、現在、まちcomiアプリのアクセスが集中していて、サービスが一時停止中です。ホームページには随時情報をアップしますので、ご確認ください。

臨時休業について

3月2日(月)は特別日課13:30下校です。市内小中学校は3月3日(火)から13日(金)まで臨時休業となります。そのため、5日(木)に延期していた6年生を送る会は中止とします。6年生はもちろんのこと、6年生のために一生懸命に練習してきた1~5年生のことを考えると、つらい決断ですが、ご理解の程よろしくお願いします。

本日の午後届いた野田市教育委員会からの通知は2日(月)に配布しますが、その内容についてお知らせします。

臨時休校期間 令和2年3月3日(火)~令和2年3月13日(金)11日間

中学校卒業式 令和2年3月16日(月)卒業生と保護者のみ(2名まで)

小学校卒業式 令和2年3月18日(水)卒業生と保護者のみ(2名まで)

※3月18日(水)の卒業式当日は、4年生・5年生も休みとなります。

小中学校修了式 令和2年3月24日(火)

尚、休業中も教職員は勤務しておりますので、児童に何かありましたら、学校へご連絡ください。

全校一斉休校の要請の報道について

昨日の全校一斉休校の報道について、県や市からの連絡はまだありませんので、連絡が来ましたら、速やかにメール・HP等でお知らせします。

学級閉鎖

本日2月26日(水)から3日間、5年2組と5年3組が学級閉鎖となりました。子どもたちが登校していない教室は静かです。

昨日、インフルエンザによる欠席児童が急に増えたため、そのような措置を取らせていただきました。2学級の学級閉鎖に伴い、27日(木)に予定されていた「6年生を送る会」も3月5日(木)に延期となりました。

今後、他の学級や学年に広がらないように、引き続き、手洗い・うがいをしっかりと行い健康管理に気をつけるよう、指導していきます。

サッカー部練習試合

2月22日(土)、近隣の柳沢小学校、清水台小学校とのサッカー部の練習試合が行われました。会場は、柳沢小学校です。例年、河川敷のスポーツ公園で市内の学校が集まって実施されていたチャレンジカップですが、昨年の豪雨の影響で今年度の実施は見送られていました。そんな中、宮崎小学校では、6年生から5年生中心にバトンタッチをしたサッカー部員たちが、今まで通り練習を続けてきました。何とか頑張りの成果を発揮できる場が作れないかと近くの学校と連絡を取り合い、今日、柳沢小学校を会場とした練習試合が組まれました。

第一試合 対柳沢小です。Aチームは0-0の引き分け、Bチームは見事1-0の勝利です。

柳沢小と清水台小の試合を挟んで、次は清水台小との対戦です。

Aチームは、0-1で惜敗。Bチームも0-2で負けてしまいましたが、強風の中、精一杯頑張りました。

今回の結果を受け止めて、さらにチームで協力し、努力を重ねて、良いチームを作っていってください。

6年 キャリア教育講演会

2月21日(金)、6年生を対象としたキャリア教育講演会が実施されました。講師は、レストランのコメスタと、ペットサロン「アイアイ」から来ていただきました。

コメスタの料理長は、タマネギのみじん切りをしたり、グレープフルーツを食べやすく切り分けたり、見事な包丁さばきを見せてくれました。「さすがプロの技!」と子どもたちも目を輝かせて話を聞いていました。

また、エプロンを身に着けている理由は、衛生面だけでなく、もう一つあるということも教わりました。「今までそんな使い方はしたことないよ。」という言葉に、「火を消す!」という答えが返ってきました。

もう一つの教室では、ペットサロンから講師の先生が2頭の犬と一緒にやって来ました。かわいく賢い2頭の犬たちを見て、子どもたちは瞬く間に笑顔になりました。

レストランやペットショップで実際に働いている人たちの思いに触れ、「働くこと」の意味について考える貴重な場となりました。講師の方々には、話を聞く態度が素晴らしかったという言葉をいただきました。6年生は、卒業に向けて、良い足跡を残していってくれていると感じる瞬間でした。

6年 薬物乱用防止教室

2月20日(木)、6年生を対象とした薬物乱用防止教室が行われました。これは、薬物について正しい知識を子どもたちが理解し、「絶対に薬物乱用はしない!」ということを強く心に刻むための学習です。野田警察署の方や東葛サポートセンターの方、スクールサポーターの方が来てくださり、法律で禁止されている薬物のこと、薬物を乱用することの恐ろしさ等、具体的に教えていただきました。

人間の「脳」をイメージし、発泡スチロールでできた人形にシンナーをかけてみる実験の様子です。

シンナーによって、溶けていってしまう様子を目の当たりにして、薬物は「人間の脳や体を破壊する」ということがよくわかりました。

見た目はカラフルな錠剤で危険な薬物とは思えない物であったり、「チョコ」や「エス」等、あだ名を付けて怖い物であると感じさせないようにしたり、「痩せる」「きれいになる」というように言葉巧みに薬物乱用の世界へ引き込もうとしていることを学びました。 また、薬物乱用の入り口として、タバコや飲酒についてもなぜ年齢制限があるのか、わかりやすく説明していただきました。

もし、お世話になっている先輩に悪いことを誘われたときに、どうやって断るか、実際に3名が代表で演じてみました。

薬物に絶対に手を出さないために、大切なことは、

①小さなルールを守ること(これくらいなら、とルールを守らないと、悪い人に目を付けられやすくなる。)

②相談できる人を持つこと

③イヤなこと、ダメなことは、はっきりノーと断る勇気を持つこと です。

最後に警察署の方から、薬物に関することは「死ぬまでずっと守ること。守ろうと思えば必ず守れる!難しいことではない!」というお話がありました。

6年生の代表児童は、「体に害があることを知ったので、絶対にやらない。」という感想を発表しました。真剣に話を聞き、多くのことを学んだ時間となりました。

今年度最後の授業参観

2月19日(水)の5時間目に授業参観が行われました。なかよし学級は「学習発表会をしよう」、1年生「もうすぐ2年生」、2年生「自分はっけん」、3年生「大豆研究所へようこそ」、4年生「2分の1成人式」、5年生「宮小米を作ろう」6年生「卒業プロジェクト」と、どの学年も今日の発表に向けてしっかりと練習を重ねてきました。

なかよし学級の英語劇、5年生の発表の様子です。

2年生は、できるようになったことの発表で、国語の教科書の音読中です。3年生はちょうどクイズを出して保護者の方も一緒に考えているところでした。

1年生はちょうど鍵盤ハーモニカの発表中でした。6年生は、保護者の方も一緒にクラス対抗ボール運びリレーで盛り上がりました。

4年生は一人ひとりの発表の後、子どもたちから保護者の方へ感謝の気持ちを伝える呼びかけ中でした。

保護者の方々に見守られながら、子どもたちが一生懸命に学習に取り組む様子が見られました。

情報モラル講習会・保護者全体会

2月19日(水)、授業参観の前に体育館で教育ネットから講師の方をお招きして,情報モラル講演会を実施しました。ネット利用に関する子どもたちを取り巻く現状や様々なトラブルの実例の話等、30分ほどの講演会でした。適正なネットとの付き合い方を親子で考えることの大切さを学ぶ場となりました。

ゲーム機でも気軽に見ることのできるYouTubeの利用者について、13歳以上という規約があり保護者の責任の下で利用する必要があることや、世界保健機関(WHO)がゲーム障害を依存症として認定したこと等、ネット利用に関する現状について詳しい話がありました。また、TikTokに投稿した内容が知らない間に他のサイトに転載されてしまったり、個人情報の拡散トラブルは本人が無自覚なまま加害者や被害者になってしまったりすることもあるという話もありました。

スマホ等は、持たせ始めが大切である、そして、「貸す」という与え方をすることで、ルールをしっかりと守らせることが必要だという言葉が印象に残りました。これから先、避けては通れない問題であると思います。講演の最後、「使わせる覚悟」「使わせない覚悟」を保護者は持つ必要があるという話にその通りだなと感じました。

講演会に引き続き、保護者全体会を行いました。学校評価の結果分析や来年度の行事予定について説明させていただきました。多くの保護者の皆様に参加していただき、ありがとうございました。

松風活動(最終回)

2月18日(火)、今年度最後の「松風活動」です。1年生から6年生までの異学年で構成された松風グループでの活動は宮崎小学校の特色の一つです。今までは6年生がリーダーとして遊びを考えたり、当日の進行をしたりしてきましたが、今日はそれを引き継いだ5年生がそのリーダーの役目をしっかりと果たしていました。最初に一人ひとりの名前を呼んで、メンバー確認をしました。

その後は、各グループごとに5年生を中心として準備をしてきた「ハンカチ落とし」や「なんでもバスケット」等、ゲームの時間です。5年生のリーダーに6年生がさり気なくアドバイスをする様子も見られました。どの教室も楽しい時間を過ごしていました。

ゲームが終わると、1年間の活動を振り返り、全員が一言ずつ感想を発表しました。みんなが下級生の発表を温かい雰囲気で見守っていました。今までリーダーとして活躍してきた6年生への感謝の気持ちを伝える場となりました。

5年生は、初めての松風活動リーダーの仕事に緊張しながらも一生懸命取り組んでいました。どの教室も和やかに活動する子どもたちの笑顔が溢れていました。来年度につながるよい締めくくりができたと思います。

6年生の皆さん、1年間下級生達を引っ張って、楽しい松風活動の時間を作ってくれて、ありがとうございました。

サケの放流

2月13日(木)、いよいよ「サケ」の稚魚を放流します。12月に卵の状態で届いたサケですが、4~5cmほどの大きさに成長しました。日差しを受けると、キラキラ光ってきれいです。職員室等に用事でやって来る子どもたちが、よく水槽を覗いていました。

職員が発布スチロールの箱の中のビニール袋に稚魚たちを移動し、車で放流場所まで行きました。芽吹大橋を渡り、茨城県側の利根川の川岸まで歩いて近づき、職員が優しく稚魚たちを川に放しました。

2ヶ月ほど校内の水槽で大きくなったサケの稚魚たちは、元気よく川の中へ泳いで行きました。厳しい状況の自然界に力強く泳ぎだした稚魚たち。一匹でも多く、大きく成長してくれることを願っています。