新規日誌4

交通安全教室

2校時~4校時にかけて、低・中・高学年別に交通安全教室を実施しました。

さくら警察署の方に講師を依頼し、「交通安全危険予測シュミレータ」での体験活動を通して、安全確認の大切さなどについて学ぶことができました。今日学んだことを生かして、危険を予測して回避することができるような児童になってくれることを願っています。

2年生「教育実習生のお別れ会」

4週間の予定で教育実習に取り組んでいた伊藤さんの実習最終日を迎え、2年1組の児童がお別れ会を開催しました。

2年生の児童なりに伊藤さんへの感謝の気持ちを伝えようと、工夫を凝らした企画を考えてくれました。

今日のお別れ会が、楽しい記憶のひとこまとして、2年1組の児童と伊藤さんの心にずっと残ることを願っています。

3年生「国語 -おすすめの本の紹介ー」

昨日、3年生の国語の学習では、おすすめの本の紹介をしました。

児童一人一人が、ストーリーの概要とともに、1年生に読んでほしい理由を丁寧に説明していました。

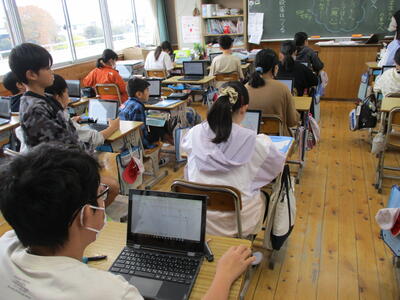

栃木県小学校教育研究大会図画工作科塩谷南那須大会開催!!

本日、西小学校を会場に栃木県小学校教育研究大会図画工作科塩谷南那須大会が開催されました。

大会の中で、5年生と6年生の公開授業が行われました。

5年生の授業の題材名は、「言葉から思いを広げて」です。自他の作品のよさや美しさを感じ取ったり考えたりする学習でした。作品から感じるイメージの言葉への表し方は、見る人により違ってくることに気付きました。

6年生の授業の題材名は、「言葉から想像を広げて」です。より思いが伝わるように、形や色の表し方を考えて作品をつくりかえる学習でした。自分の思いや言葉からイメージする情景が伝わるように、画面の構成を工夫して作品のつくりかえに取り組むことができました。

5年生・6年生の授業ともに、子どもたちが図画工作科の授業を好きになるような工夫した取組が実践されておりすばらしかったです。

教育実習生の研究授業

昨日、教育実習生の研究授業が行われました。

2年生の算数「8の段の九九のつくりかた」について学習しました。

①かける数が1増えると8ずつ増える ②かける数とかけられる数を入れ替える ③かけられる数を分けてたす という3通りの考え方で、既習事項をもとに8の段の九九の計算ができることが分かりました。

3年生社会の授業「警察署の役割について」

3年生の社会では、警察署の役割について学習しています。

昨日は、さくら警察署の警察官の方々に来校いただき、「警察署の仕事」や「110番通報のしくみ」などについて教えていただきました。また、実際に警察手帳を見せていただいたり、手錠に触れさせていただいたりしました。最後には、パトカーにも乗せていただきました。

子どもたちは、初の体験にワクワク、ドキドキが収まらない様子でしたが、警察署が社会のために大切な役割を担っていることを十分に理解できたようです。

大塚さんによる「交通安全講話」

昨日、オーリアル(株)大塚訓平さんによる交通安全講話が、1年生を対象に行われました。

大塚さんからは、以下の3つの約束について話がありました。

1 自分の命を大切にすること

2 交通ルールを守ること

3 車いすマークのある場所には車を停めないこと

講話の最後には、スウェーデンで交通安全用に使われている反射材の「グリミス」を一人一枚ずついただきました。

大塚さん自身の教訓からお話いただいたことを心にとめて、交通事故に遭わないよう安全に過ごしてほしいです。

2年生の工作「くしゃくしゃぎゅっ!」

2年生の図工では、袋を使って動物の顔をデザインした作品を作りました。

リボンや色紙などを有効利用して、フクロウや猫など可愛らしい顔をした作品がたくさんでき上がりました。

西小学校6年2組リクエスト給食

今日の給食は、西小学校6年2組のリクエストメニューでした。

メニューは、以下のとおりです。

ごはん、牛乳、マーボー豆腐、焼き餃子、もやしのナムル、冷凍みかん

陸上チャレンジ「駅伝編」

今日の昼休みに、体力つくりの一環として「陸上チャレンジ 駅伝編」を行いました。

同学年の友達同士で声を掛け合い、1チーム3人編成のチームで参加できるミニ駅伝です。

1区間360mの3区間で実施しました。

計36チーム(108名)もの子どもたちが参加し、レースは大いに盛り上がりました。

教職員チームも参加して、子どもたちとタイムを競い合いました。

6年生チームとトップ争いをして、1着でゴールしたのは教職員チームでした。

さすが教職員チームの面目躍如です。

参加した多くの子どもたちから、またやってみたいという声がたくさん上がっていました。

生活科校外学習「情報の森」

1年生が生活科の校外学習で情報の森に行きました。

「たくさんの秋を見付ける」ことを目標に、どんぐりや松ぼっくりなどの木の実を拾ったり、秋をイメージさせる色の葉や形が珍しい葉を見付けたりしました。

子どもたちは、拾った実などを入れる袋が重くなるくらいに、たくさんの秋を見付けることができました。

どの子も満足したようです。

3年生「算数 ー小数の多様な見方や表し方ー」

3年生の算数では、「数の表し方やしくみを調べる」学習をしています。

今日の授業では、「小数の多様な見方や表し方」について学習しました。

数直線や式、言葉を利用し、2.8はどのような見方・表し方ができるかを考えて表しました。

6年生による「駅伝練習」

11月28日(木)に開催され、6年生が参加予定の町小学校チャレンジ駅伝競走大会に向けた第2回目の練習を行いました。

6人1チームで1周約400mのコースを走りながら、襷の受け渡しなどを重点的に意識して練習しました。

駅伝大会まで残された時間は1週間となり、子どもたちのモチベーションが高まってきています。

1年生「チューリップ交流会」

町更生保護女性会のみなさんが来校し、1年生を対象にチューリップ交流会をしました。

持参していただいたチューリップの球根をいただき、女性会の方とともに自分の鉢に植えました。

チューリップの花言葉が「思いやり」や「博愛」であることから、思いやりにあふれる子どもになってほしいというチューリップ交流会に込められた願いも聞かせていただきました。

なかよしタイム(共遊)

今日のなかよしタイムでは、なかよし班ごとに集まって遊びました。

ドッジボール、なわとび、ドッジビー、鬼ごっこなど、6年生がリーダーシップを発揮して、楽しく遊べるように雰囲気づくりをしてくれました。

5年生家庭科「調理実習」

5年生は調理実習で、ご飯とみそ汁をつくりました。

火加減に気を配りながらご飯を炊き、みそ汁の出汁は煮干しからとりました。

できあがりには、どの班も満足気でした。

3・4年生の持久走記録会

寒さの厳しい中ではありましたが、3・4年生児童が持久走記録会に臨みました。

4年生ともなると、自分の目標タイムを設定して、ペース配分を意識しながら走る児童がたくさんいました。

今日の持久走記録会も、参加した児童は全員完走です。

1・2年生の持久走記録会

寒さが厳しくなり、冬の到来を感じさせる天候となった今日、1・2年生の持久走記録会が行われました。

1・2年生は、大きなトラック2周(600m)を走りました。

走っている途中で苦しくなり立ち止まろうとした子も、応援の力に背中を押されて無事に完走できました。

熱い応援は、子どもたちに大きな力を与えることが証明された気がします。

3年生外国語活動「形や色の言い方」

3年生の外国語活動では、「形や色の言い方に慣れる」ことを目標に学習をしました。

学習の最後には、形を色の言い方を使ってオーダーされたバッグのデザイン(模様)を描きました。

素敵なデザインのバッグが、たくさんできあがったようです。

毛筆ボランティア

毛筆ボランティアの芳賀さんに、3年生の書写の授業をお手伝いいただきました。

3年生は毛筆を始めた学年であるため、細かな支援がとても子どもたちのためになっています。

6年生理科「化石の採集」

6年生の理科の学習で、化石の採集に取り組みました。

授業ボランティアとして地域コンシェルジュの松本さんにお手伝いいただき、化石が含まれているであろう石の層を、ノミと金槌を使って丁寧に剥がしていく作業を行いました。

化石らしいものを見付けては松本さんに確認していただき、多くの化石を発見することができました。

ラッキーなことに、1枚の葉がくっきりと浮かび上がっている化石を取り出すことができた子もいて、見付けた瞬間にまわりから歓声が上がりました。

6年生国語「卒業文集づくり」

6年生の国語では、卒業文集の原稿「未来の自分へ」と題して、自分への願いや自分の生き方を思い浮かべ、下書きを書きました。タブレットでアンジェラ・アキさんの曲「手紙 ~拝啓 十五の君へ~」を視聴し、卒業に向けた雰囲気やイメージをふくらませながら学習活動に取り組みました。

6年生外国語科の授業

6年生の外国語科では、動物の生息場所や食べ物等について質問し、回答する学習をしました。

質問の仕方は、以下のとおりです。

Where do you live?

What do you eat?

What is your problem?

学習を進めながら、動物にとって森林破壊やプラスチックごみ問題が大きな支障となっていることに気付きました。

マイ・チャレンジ最終日「配膳室清掃」

阿久津中学校生徒によるマイ・チャレンジ最終日の今日は、配膳室の床の清掃をしてくれました。

7名の生徒が1階、2階、3階と3か所ある配膳室に分かれて、床の汚れをきれいに拭き取ってくれました。

おかげさまで、配膳室の床の輝きがよみがえったような気がします。ありがとうございました。

マイ・チャレンジ「中学校生活の紹介」

阿久津中学校生徒によるマイ・チャレンジ(職業体験)2日目を迎え、6年生を対象に中学校生活の魅力等について、パワーポイントの資料を作成して紹介してくれました。

6年生にとっては、小学校と中学校の違いに気付いたり、中学校生活の楽しみなどを見い出すよい機会となったようです。

持久走記録会5・6年生編

快晴に恵まれた中で、5・6年生の持久走記録会が行われました。

5・6年生の走る距離は1kmでした。

運動会明けから約2週間と限られた練習期間ではありましたが、参加した児童は全員完走することができました。

6年生にとっては小学校最後の持久走記録会であり、また、町駅伝大会への選手選考も関係していることから、自己の記録を少しでも更新しようとする気持ちが、苦しそうな顔をしながらも前を向いて走る姿に強く表れていたように思います。

親子ヨガ教室

3年生の親子ふれあい活動では、地域コンシェルジュの佐藤さんを講師に招いて、ヨガ教室を行いました。

ヨガに取り組む間は皆表情が和らぎ、体を動かすことがとても気持ちよさそうでした。

1時間ではありましたが、児童のみならず保護者の方も、リラックスした気持ちでヨガを楽しむことができたようです。

5年生外国語「自分の推しを伝える」

5年生の外国語では、「自分の推しをALTに伝える」学習をしました。

ALTと英語専科教員の英語による質問に対して、児童は英単語だけでなく英文で応答し、自分の推しである野球チーム等について詳しく伝えることができました。

靴のかかとが揃っています!

1年生の下駄箱ですが、靴のかかとがきちんと揃えて置いてあります。

毎日のことですが、意識して生活することはとても大切です。

阿久津中学校生徒によるマイ・チャレンジ開始!

今日から3日間の予定で、阿久津中学校より7名の生徒が「マイ・チャレンジ」(職業体験)で西小学校にやってきました。

自分の出身校ということもあり、すぐに子どもたちと打ち解けて、活動の支援をしてくれました。

明日からの2日間で、学校現場で仕事をすることへの魅力を、少しでも感じ取ってもらえることを願っています。

グリーンタイム「花の苗植え」

今日のグリーンタイムでは、花壇に花の苗を植えました。

パンジーやビオラの配色を考えながら苗を花壇に並べ、各学年ごとに植え付けをしました。

花壇が色鮮やかになり、花壇の冬支度が完了です。

5年生理科「流れる水のはたらき」

5年生の理科では、流れる水のはたらきについて学習しました。

簡易的に川をつくり、川に水を流して、水がどのようなはたらきをするのか実験をとおして調べました。

明確な結果が出るまで、何度も実験を繰り返すグループもありました。

教育実習生による授業実習

教育実習生による授業実習が、2年生の国語で行われました。

「上」「下」など、同じ漢字のちがう読み方に気付く学習でした。

送り仮名のちがいにより、読み方が変わることが分かりました。

大学生の元気はつらつとした授業の雰囲気に子どもたちがのせられて、盛んに意見発表が行われていました。

相互授業参観・2年生音楽

2年生の音楽の授業で、授業力向上を目指して取り組んでいる相互授業参観が行われました。

他の教員の授業を参観することで、自分の授業の改善に役立てる取組です。

今日の授業は、曲の感じを生かして「ごんぎつね」を歌う学習でした。

相互授業参観は、11月末までに計20回にわたり継続的に実施する予定です。

2年生図工の授業「トコトコ動くおもちゃづくり」

2年生の図工では、トコトコ動くおもちゃづくりをしました。

今日は、動くおもちゃをよりよく作り直す活動をしました。

作っては動かしてみてを繰り返し、少しずつ改良されたおもちゃに近付いていきました。

子どもたちは、完成したおもちゃで遊ぶ日が待ち遠しそうです。

1年生図工の作品

1年生の図工では、袋からイメージをふくらませて作品作りをしました。

個々のアイディアを生かして、可愛らしい顔をした創造性の豊かな作品ができました。

6年生の親子給食

6年生が親子で給食を食べました。

今日のメニューは、牛乳パン、牛乳、、鶏肉のハーブ焼き、さつまいもサラダ、ポトフです。

保護者の方が給食を食べる機会は少ないですが、自分の子どもの頃を思い出して、我が子との会話を楽しみながら食べることができたのではないかと思います。

6年生親子のスマホ・ネット安全教室

6年生の親子ふれあい活動として、スマホ・ネット安全教室が行われました。

NTTドコモとオンラインでつなぎ、上手な情報活用の工夫とSNSによるコミュニケーションのリスクについて考えました。SNS等を利用した事件が大きな社会問題となっている今、小学生年代から情報モラル意識を高くもって生活することは、とても大切なことです。

さつまいもの収穫(1年生&6年生)

1年生と6年生がさつまいもの収穫をしました。

6年生は1年生の活動に気を配りながら優しく手を差し伸べ、1年生は6年生に頼りながら、一生懸命に土の中からさつまいもを見付け掘り出していました。

掘ったさつまいもを家に持ち帰り、おいしく調理して食べるのを子どもたちは待ちきれない様子です。

持久走記録会の試走をしました!

4年生と2年生児童が、持久走記録会と同じ距離を走り、記録を測定しました。

4年生は800m、2年生は600mを走りました。

走っている途中に少し苦しそうな児童もいましたが、参加した児童は全員完走できました。

1年生親子ふれあい活動「フレームプレートづくり」

1年生の親子ふれあい活動が行われました。

エコハウスの方のご指導をいただきながら、フレームプレートづくりに取り組みました。

あらかじめ家から材料となる小物を持参して、自分だけのオリジナルプレートづくりに励みました。

お父さんやお母さんとデザインについて相談したり、いっしょに小物を付けたりする姿が、とても楽しそうでした。

全校運動「持久走練習」

にしのきタイムの全校運動では、持久走の練習をしました。

10分~15分程度の時間をかけて、自分のペースを保ちながら気持ちよく走り続ける体験をしました。

11月14日(木)から始まる持久走記録会において、子どもたち一人一人が自分の目標を達成できるよう練習を積み上げていってほしいです。

お弁当の日

今日は高根沢町内一斉にお弁当の日でした。

それぞれに自分のお弁当を広げて、子どもたちはとても満足そうでした。

子どもたちのお弁当は、色彩豊かで食べてしまうのがもったいないように感じるほどでした。

芸術鑑賞会 劇「オズの魔法つかい」

11月1日(土)に、劇団「夢団」による劇「オズの魔法つかい」を全校児童で鑑賞しました。

かかし、きこり(ブリキ)、ライオン、そして、主人公のドロシーが魔女と繰り広げる物語を楽しみました。

かかしには脳みそ(知恵)を、きこりには心を、ライオンには勇気を、それぞれに取り戻すことができたストーリーに、児童はいつしか夢中になって見入っていました。

「交通栄誉章緑十字銅章」の受賞おめでとうございます!

西小スクールガードとして10年以上にわたり務めてくださっている中塚俊雄様が、一般財団法人全日本交通安全協会より「交通栄誉章緑十字銅章」の表彰を受けました。栃木県からの受賞者は1名だそうです。多年にわたり交通安全に尽力され、交通事故防止と交通秩序の確立に貢献されてきたことが認められての栄えある受賞です。誠におめでとうございます。

さつまいもの収穫をしました!

なかよし農園で育てたさつまいもの収穫をしました。

今日の収穫は、5年生と2年生が行いました。5年生は2年生が掘る作業を手伝ったりしながら、仲良く行いました。

つるをたどって大きないもを見付けたときの表情は、満面の笑顔でした。

明日以降、残りの学年が収穫をする予定です。たくさんのいもが収穫できることを願っています。

3年生 総合的な学習「大好き わたしたちの高根沢町」

3年生の総合的な学習では、高根沢町のよさや特徴について調べています。

今日は町役場産業課の代田さんとオンラインでつないでいただき、グループごとの児童からの質問に答えていただきました。お話をうかがい、たくさんある高根沢町のよさに気付くことができたようです。

代田さんにはお忙しい中ご協力いただき、大変ありがとうございました。

教育実習が始まりました!

本校の卒業生が、今日から4週間にわたる教育実習をスタートしました。

2年1組の子どもたちを中心に関わり、実習を進めていく予定です。

今日の授業の様子

〇2年生 国語

★人物のしたことや様子を確かめる。

物語文「お手紙」の2の場面を音読して、登場人物の行動や様子について読み取りました。

〇3年生 図工

★お気に入りの葉を絵の具で表す。

自分の好きな本物の葉を見ながら、絵の具でスケッチしました。スケッチした葉には、自然にグラデーションがかかっていました。

〇5年生 算数

★大きさの等しい分数を見付ける。

分子と分母に同じ数をかけても、分子と分母を同じ数でわっても、分数の大きさは変わらないことが分かりました。

〇6年生 外国語

★オリジナルのサンドイッチをつくる。

自分の好きな食材を利用して、オリジナルサンドイッチをつくりました。利用した食材の主な生産国についても調べて紹介するための準備をしました。

My sandwich is a ( S B G ) sandwich. ( S ) is for strawberry. It`s from Japan. などの表現を使って紹介します。

グリーンタイム(花壇の除草)

今日のグリーンタイムでは、学校花壇の除草作業を中心に行いました。夏前に植えておいた花を抜き取り、草の目立つところは丁寧に除草をしました。取り除いた花や草は、環境委員の子どもたちが一輪車に乗せて運んでくれました。来月のグリーンタイムで、新しく秋・冬用の花を植える予定です。