2022年4月の記事一覧

市内陸上大会に向けた体力向上活動が始まりました!

20日(水)より、陸上大会に向けた体力向上練習が始まりました!

21日(木)からは、早速、種目別練習が始まりました。

昨年度から取り組んでいる5・6年生は、動きも素早く、短期集中で頑張っていました。

準備や片づけ、移動など、きびきびと動く姿は、武里西小の高学年の伝統であり、強味でもあります。

初参加の4年生もその姿を見て、緊張感と憧れをもつ姿が見られました。

参加を迷っているお子様がいらっしゃいましたら、まだまだいつでも参加できますので、配付された参加用紙に必要事項を御記入いただくか、連絡帳等でお気軽に御一報ください。

練習は、社会情勢や春日部市教育委員会のコロナ禍での活動方針を鑑みながら、感染対策に留意しながら行っています。

避難訓練が行われました!

「訓練!訓練!」

緊急地震速報とともに入った震度5の地震を伝える放送とともに、机の下にすばやく潜る子供たち。

内閣府防災情報などによると、マグニチュード7程度の首都直下地震や南海トラフ地震などの巨大地震が起きる確率は、今後30年以内に60~70%と言われています。

▶首都直下地震「今後30年で70%」の根拠は(NHK.JP)

武里西小でも、来るべきときに備え、ホームページ上に「地震について」を掲載し、震度5以上の地震が発生した際の学校での対応を御紹介したり、定期的な避難訓練、予告なしの突然の避難訓練、引き渡し訓練を行ったりしています。

地震により、家庭科室から火災が発生したという設定で避難を行いました。

武里西小での初めての避難訓練となった1年生も落ち着いて避難できました。

校長先生のお話では、訓練でも本番のような気持ちで真剣に行う大切さや、今回の避難訓練を真剣に行った武西っ子についてなどがありました。

市内の小中学校では、登校中に震度5弱以上の地震が起きた場合は、引き取り名簿に記載された保護者・代理引き取り人の方への引き取りとなっています。(名簿の御記入、ありがとうございました。)

今年度も、引き渡し訓練を行う予定です。御協力お願い致します。

1年生、校歌を練習中です!

1年生が校歌がしっかり歌えるように練習しています!

この日は、音楽の先生に上手に歌えるポイントを教わり、遠くに届く明るい声で歌う姿が見られました。

令和4年度のクラブ活動が始まりました!!

本日、令和4年度のクラブ活動が始まりました!

初回は、クラブ長などの役員決めやメンバー確認、これからの活動の計画を立てました。

6年生ともなると、ほとんどの子が意欲的に役員に立候補する姿が見られ、先日の市議会議員選挙のように、多くの立候補者の所信表明が行われました。

最後は、昇降口東側前の活動紹介の掲示板に掲載する集合写真を撮りました。

みんな、これからの活動を楽しみにしているかのように、にこやかな撮影となりました。

陸上練習やスマイリーの活動が始まりました!

20日(水)から始まる陸上大会へ向けた体力向上の活動。

社会情勢と春日部市の活動方針を鑑み、4年生の参加は見送られていましたが、その後の情勢や活動方針の変更、緩和等により、参加できることになりました。

それに際し、4年生でも、体育主任の先生から陸上大会についてや、練習内容などについて、昨年度の武西っ子の活躍の映像を観たり、説明を受けたりしました。

また、今週から朝の学年歌唱の時間も再開されました。

間隔を広げたり、短い時間での活動にしたりするなど、工夫して行いました。

声の出し方、身体の保ち方、気持ちについてなども確認しながら、子供たちも久しぶりの歌唱を楽しんでいました。

陸上大会に向けた練習や、合唱活動のスマイリーなど、武里西小では、学習以外にも様々な活動で活躍している子供たちが多いです。

まずは、気軽な気持ちからでも構いません。陸上練習やスマイリーの合唱活動への参加を是非お待ちしております。

通学班編成が行われました!

18日(月)、通学班編成が行われました。

今年度の通学班編成は、雨のため、各教室での開催です。

新しい通学班の通学路や集合時刻を確認したり、困っていることを話し合ったりしました。

校長先生からも校内放送にて、班長や副班長を中心として、班員がしっかりと交通ルールを守り、安心安全に登下校ができるように、お話がありました。

雨のため、校庭には集合せず、各地区ごとの下校となりました。

雨の中での一斉下校となりましたが、高学年を中心とした班長、副班長は、間が空いたり、列が乱れていないかを確認したりしながら、下校する姿が見られました。

交通指導員さんやスクールガードリーダーを始めとした見守り隊の皆様、登下校の際に旗振り当番等で御協力いただいている保護者の皆様、見守っていただいている地域の皆様におかれましては、お足下の悪い中、今回もありがとうございました。

今年度も引き続き、登下校の際の見守り等の御理解、御協力をよろしくお願いいたします。

また、今回の通学班編成をもって、通学班についての御担当を終えられた校外委員の皆様、一年間に渡る通学班に関する様々な御対応、ありがとうございました。

令和4年度の新しい校外委員の皆様、今後、よろしくお願いします。

▶令和2年度の通学班編成は平成31年度の通学班編成、分散登校中につきなし。

4年生、元気です!

新年度の学校生活が始まったと思いきや、少しずつゴールデンウィークの話題が出始めてきた今週。

4年生では、算数を5人の先生で4クラス編制の少人数指導を行っています。

今後は、昨年度の様に、レディネステストをもとに習熟度別の少人数指導を行っていく予定です。

こちらも4年生のある晴れた日の図工の学習風景です。

「木々を見つめて」の題材では、実際の木々の中から自分の気に入った木を見つけて、肌触りや雰囲気を確認したり、タブレットのカメラ機能を使って、構図を考えたりしながら下書きへと入っていきました。

先生からは、構図のポイントや上手に味のある絵の描き方などの説明があり、撮った写真をもとにどのように描くかを考えました。

中庭の観察池では、4年生が理科の授業「あたたかくなって」の学習で、昆虫などの春の生き物を探して観察していました。

「ここにいるよ!」と池の隅に隠れていた昆虫を見つけるなど、昆虫博士が大活躍です。

1年生を迎える会のリハーサルが行われました!(会は、26日に延期です)

19日(火)の昼休み、1年生を迎える会のリハーサルでした。

前年度代表委員による進行や、花道担当の5年生の動きの確認などを行いました。

1年生を迎える会の本番については、雨天やそれに伴う校庭のコンディション不良により、26日(火)の朝に延期になりました。

先生たちの放課後~研修始めと市教研部会

先生たちって放課後や夏休みなどの長期休みって何やっているんだろう?

子供たちや保護者の皆さん、地域の方々の素朴な疑問に答える不定期コーナーを今年も行っていきます。

先日の水曜日は、校内研修の全体会と部会が行われました。

武里西小では、学校の研究課題として、算数科に焦点をあて、春日部市教育委員会より委嘱を受け、取り組んでいます。

今年度は、3年間に渡る算数科の研究の総決算の年として、11月には本発表も控えています。

この研修により、教員の算数に対しての取組、指導の仕方についても、指導力向上、見聞を深めてまいりました。

また、子供たちの算数への取り組み方も変わり、学力向上にも繋がっています。

開校以来、幾度かの算数科の研修を行ってきましたが、その度に、子供たちの実態、社会が求めるものを踏まえながら、不易と流行を取り入れ、アップデートしてきました。

また、全体会では、研究主任から算数科の研究の指針、研修主任からは算数科以外の様々な校内研修についても概要や年間予定が示されました。

その後の部会では、算数科の研究の軸となる三部会の部長、副部長、部員の確認や流れについて話し合いが行われました。

三部会は、授業の内容、進め方などについて本筋から学力向上、伸びを考える授業研究部会、子供たちのテストやアンケートなど、データ面から傾向や対策を考える調査資料部会、授業を受ける際など、掲示物などアフターフォローの面から考える環境整備部会のことです。

更に、研修推進委員会での練り上げ、算数部会との連携強化、新設された学力向上部会との連携も含めながら、今年度も研修を教職員一同で取り組んでいきます。

14日(木)と15日(金)の放課後は、春日部市教育研究会の部会が一斉に行われました。

武里西小の担当部会の主任を中心に市内の各学校へ向かい、それぞれの教科、領域において、この一年間どのような取組を行っていくか、年間の流れを確認して、部長などの役員、担当を決めました。

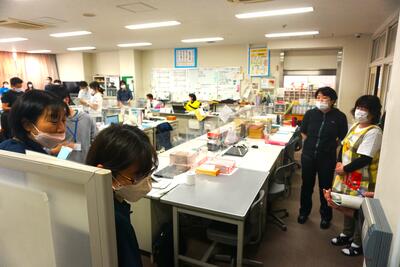

(画像は、部会が開かれる前の他校の会場です。)

ここで話し合った内容が、今度の総会で決議され、各学校の教育活動を通して、子供たちの力となっていきます。

算数タイムが始まりました!

今年度も毎週水曜日の朝は、算数タイムです。

(1年生はしばらく朝の生活指導のため、算数や国語などの朝の学習活動はまだ行いません。)

8時15分になると、朝の会話、賑やかさは止まります。

シンとした朝の教室。聞こえるのは、鉛筆を走らせ、芯の先が紙に擦れる音、外の景色の生活音のみです。

集中の先に音は無音になり、言葉や数字に変わります。

長さについての単元を学習し、定規を常備している3年生以上では、筆算の答えを書く際など、線を引くときには定規を使っています。

(2年生の長さの単元を学習する際に必要になる定規は、低学年にとって、これからの購入予定ですが、御家庭によっては家庭学習などで線も丁寧に書かせたいからと、1年生からすでに常備しているというお子さんもいらっしゃいます。先を見据えての御対応、ありがとうございます。)

「定規は、壊れやすい折りたたみではなく、10〜15cm程度の筆箱にしまえるもので、目盛りや書いたところが見える透明なものが使いやすく、望ましいよね。」

(右利きの場合)「左側から右に線を引くんだよね。」

「ここから、ここまで引くんだよ。」

中学年や高学年でも、年度初めには改めて指導するなどしています。

ちょっとしたことですが、運筆がまだまだ定まらなかったり、繰り上がり、繰り下がりなどのケアレスミスを防ぐためだったり、小学生では、このような些細なところも丁寧に書くことを指導しています。

「細部に神が宿る」というような諺に基づいた前校長先生からの教え、見返したときに自分や他人が分かるノート作りをするという算数科の研修の活動が子供たちにも根付いています。