幸松第二公民館

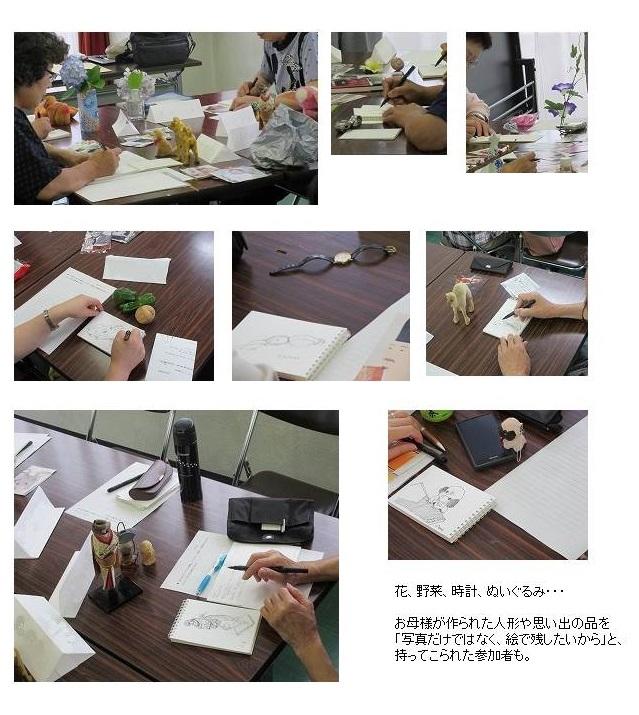

「はじめてのイラスト講座」(第2回)を開催しました

6月23日(木) 幸松第二公民館 講習室にて、

ポスケッチの保倉勝美先生を講師にお迎えして、

こうまつ寺子屋「はじめてのイラスト講座」を開催しました。

全4回の連続講座の2回目。

まずは、前回の”顔の描き方”で、指導いただいたポイントをおさらいしながら、

人物が載っているチラシ等の模写をすることに。

続いて、 今回のテーマ ”身の回りの物を描く” に取り組みます。

参加者には、「身の回りにある描きたい物を持ってきて下さい」と、

前回お伝えしたところ、皆さん様々な物を用意されていました。

まず、「どういう風に置いたら絵になるか」を考えてから、

描き始めます。

約20分後に1枚目終了。

そして、小休止を挟みながら、15分程度で1枚を描くペースで進みました。

先生から、

「細かい所は、今日帰宅直後に描いても、

時間をおいてから描いてもいいです。

後で描き足す時は、どういう風に仕上げよう、と考えて、

ここしかない、というところだけ描き足しましょう。」

と指導がありました。そして、

「皆さんだんだん手捌きが良くなってきてますね。」

とのご講評をいただきました。

講座2回目を終えて、参加者からは、

「先生のお話も楽しく、ペンを走らせるのがとても楽しい。」

といった感想が寄せられております。

参議院議員通常選挙に関するお知らせ

投票日が近づいてくると、「投票日に公民館は使えなくなるのですか」

というお問い合わせをいただくようになります。

市内の公民館は、基本的に投票所に指定されるのですが、

幸松地区公民館と幸松第二公民館については、

どちらも投票所には指定されておりません。

このため、7月10日(日)は通常どおり、ご利用になれます。

投票日に投票所に行くことができない方は、期日前投票制度をご利用ください。

今回の選挙では、イオンモール春日部の3階にあるイオンホールでも

期日前投票をすることができます( 詳しくはこちら)。

幸松地区にお住まいの方の中には、市役所よりイオンモール春日部の方が近い、

という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

期日前投票の際に必要となる「期日前(不在者)投票 宣誓書(兼請求書)」は

会場に用意されていますが、公民館にも配架してあります。

事前に用紙が欲しいという方は、当館までお越しください。

(期日前投票に行かれる場合は、投票所入場券もお忘れなく)

アジサイが咲いています

何となく気分も湿りがちになる天候が続いたりしています。

けれど、雨模様の中で、いっそう鮮やかさを増して、

気持ちを明るくしてくれるのがアジサイの花。

幸松第二公民館には、大きく育ったアジサイが何本もあります。

赤みの強いものから、紫、青、色とりどりに咲いています。

公民館のお近くにお越しの際にはぜひご覧ください。

また、ご来館の際には図書室からの眺めをお楽しみください。

緑のカーテンに向けて

今年も幸松第二公民館では、ゴーヤを植えました。

今は何もない窓辺ですが、夏には大きな緑のカーテンとなって、 皆さまの目に

涼しさをお届けできるよう、育ててまいります。

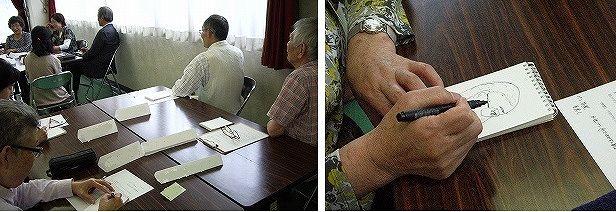

「はじめてのイラスト講座」(第1回)を開催しました

6月9日(木) 幸松第二公民館 講習室にて、

ポスケッチの保倉勝美先生を講師にお迎えして、

こうまつ寺子屋「はじめてのイラスト講座」を開催しました。

全4回の連続講座の1回目。

当日は、あいにくの天候にもかかわらず、欠席者はゼロ。

皆さんの講座への意欲と期待が伝わってくるようです。

今回のテーマは”顔の描き方”です。

先生からは、

自分が描きたいと思ったものを描きましょう。

相手に惚れ込むこと。惚れ込んでしまえば線が見えてくる。

描く順番は描きたいところから。

などの指導がありました。

先生の軽妙洒脱なお話しぶりと熱心な指導もあり、

講座は終始、明るい雰囲気に包まれていました。

皆さん、この場で初めて顔を合わせたとは思えないほど、

和気藹々とされていました。

6月12日(日)に豊野地区公民館で開催される「春の発表会」で、

保倉先生のポスケッチが展示されます。

ぜひ足をお運びください。