学校の様子

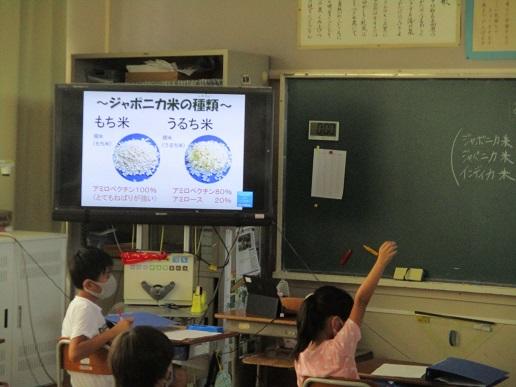

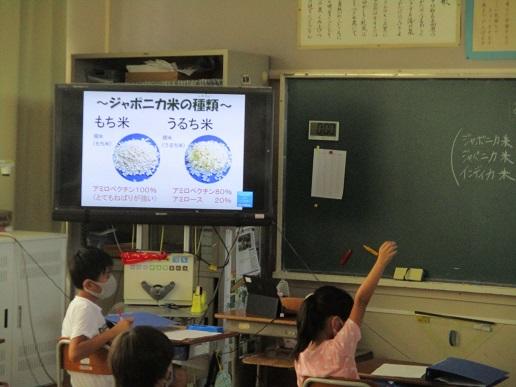

3年総合的な学習の時間

9月10日(木)5校時、3年生の総合的な学習の時間に、ゲストティーチャーとして、泉中学校の栄養教諭の先生をお招きして、お米についてのお話をしていただきました。

9月の読み聞かせ

9月4日(金)、8時15分からの朝の活動の時間に、おはなしポットの会の皆様によります、読み聞かせを行いました。おはなしポットの会の皆様、いつもありがとうございます。

1年栄養指導

8月31日(月)、4校時に泉中学校の栄養教諭の先生に来校していただき、1年生を対象に「すききらいせず、のこさずたべよう」というめあてで栄養指導をしていただきました。

夏空とえのき

夏空と泉小学校の宝の一つ、えのきの写真です。

5年音楽

8月28日(金)、5年生の音楽の授業の様子です。5年生の音楽は、泉中学校の先生に教えていただいています。

夏休み後集会

8月17日(月)、夏休み後集会を行いました。夏休み前集会と同様、密集になるのを防ぐために、各教室の大型テレビを使用しての集会にしました。

夏休み明け登校

8月17日(月)、16日間の夏休みが終わり、子どもたちが登校してきました。

桜の木伐採

8月10日(月)、11日(火)、グリーンアドバイザーの診断を受けて、危険な状態と判断された桜の木3本と、枝数か所を伐採しました。

七夕飾り片付け、お世話になりました。

7月4日(土)に矢板地区交通安全協会泉支部の方々を中心に、警察署、地域ボランティアの方々などが、交通安全運動の一環として、本校正門前に設置してくださいました七夕飾りを、8月8日(日)に片付けてくださいました。設置から片付けまで、お世話になりました。引き続き、交通安全には、気を配っていきましょう。

7月4日(土)の正門前

8月8日(日)の正門前

7月4日(土)の正門前

8月8日(日)の正門前

夏休み前集会

7月31日(金)、夏休み前集会を行いました。校長、学習指導主任、児童指導主任、養護教諭から、それぞれ夏休みについての話がありました。密集になるのを防ぐために、各クラスで大型テレビを使用しての集会としました。

全国学力学習状況調査

7月16日(木)、6年生が、今年度4月に行う予定でした全国学力学習状況調査の国語と算数の問題にチャレンジしました。

研究授業

7月15日(水)、5校時、4年生の国語の授業を参観し、放課後、授業研究会を行いました。

授業風景

7月15日(水)、各クラスの授業の様子です。

令和2年度塩谷南那須地区家庭教育支援出前講座の御案内

塩谷南那須教育事務所から、令和2年度塩谷南那須地区家庭教育支援出前講座の案内が届きましたので、お知らせいたします。今年度は、新しい講座様式編「話してすっきり、聞いてよかった!」プログラムが用意されています。下のリンクをクリックして詳細を御覧になり、ぜひ御参加ください。

家庭教育支援出前講座.docx

家庭教育支援出前講座.docx

読み聞かせ

7月10日(金)、おはなしポットの会の皆様によります、今年度最初の読み聞かせを実施することができました。子供たちは、この機会をとても楽しみに待っていました。

あいさつ運動

7月8日(水)、矢板市少年指導センターの方が5名来校し、あいさつ運動を行ってくださいました。お昼頃まで強く降っていた雨もあがりよかったです。少年指導センターの皆様、ありがとうございました。

七夕飾り

7月4日(土)、矢板地区交通安全協会泉支部、警察署、地域ボランティアの方々が、今年も七夕飾りを飾り付けた竹を設置してくださいました。今年は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、子供たちは、設置には加わらず、事前に用意していただいた短冊に、交通安全に関わることと願い事を書いておくことにしました。

学校評議員会

7月3日(金)、学校評議員会を行いました。校長が、評議員の皆様に学校の様子を説明した後、学校評議員の皆様との情報交換、そして、各クラスの授業を参観していただきました。評議員の皆様、御多用のところありがとうございました。

感染症予防教室

6月26日(金)、国際医療福祉大学塩谷病院の職員の方に来校していただき、感染症予防教室を行いました。

とちぎっ子学習状況調査

6月24日(水)、4年生と5年生が、とちぎっ子学習状況を行いました。国語、算数、理科の3教科と意識調査を行いました。