学校の様子

11/2 通学路&町探検

10/30(金)に、1年生、2年生、にじいろ学級のお友だちが、通学路&町探検に出かけました。「ケアハウス野田」「聖華保育園」「普門寺」に行きました。「ケアハウス野田」では、職員の方が丁寧に説明をしてくださいました。普門寺では、閻魔大王を見せていただきました。聖華保育園では、園庭に入れていただき、年中さんの活動の様子を遠くから見学させていただきました。車の往来の多い道路もありましたが、みんな安全に気をつけて歩くことができました。お世話になった関係機関の方々に感謝いたします。

10/31 今年最小の満月

今夜は、雲一つない夜空に満月が輝いています。この月は、ハロウィンの日の満月というだけでなく、今年最小の満月でもあります。月の中心から地球の中心までの距離は、約40万7000キロメートルです。今年4月8日の最大の月の時の距離が、約35万6000キロメートルですから、5万1000キロメートル遠いことになります。月の公転の軌道が楕円形であるためです。また、今月二回目の満月であるため【ブルームーン】とも呼ばれ、珍しい満月です。ぜひ、お子さんと一緖に空を見上げ、話題にしてみてください。

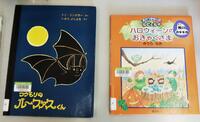

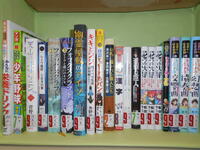

10/30 図書室の本

現在、本校の図書室もハロウィン仕様になっています。この季節に、ハロウィンに関係する本を読んでみるのもいいですね。さて、昨日は十三夜でした。そして、明日31日は46年ぶりのハロウィンの日の満月です。明かりがなかった平安の時代は、月や星の光が重要な意味を持っていたのかもしれません。この機会に、お子さんと一緒に空を見上げて満月を楽しむのもいいですね。南の空に赤く光る瞬かない星を見つけたら、それは火星です。地球に接近しているので肉眼でよく見えます。図書室には、宇宙関係の本もたくさんあるので、今まで手にしたことがないお子さんにもおすすめです。

10/29 ハッピーハロウィン!NO2

本日のハロウィンイングリッシュの午後の部を紹介します。5時間目は、にじいろ学級、6時間目目は、5年生の授業でした。森下先生と担任でチームを組んで指導しました。思い思いに仮装を楽しみながらの授業です。内容は①ハロウィンに関係する言葉のチャンツ②ハロウィンビンゴ③ハロウィンに関する絵本を楽しむの三本立ててです。発達段階に合わせて指導の工夫をしました。どの子もみんな頑張り、楽しく活動しました。様々な面でのご協力をありがとうございました。

10/29 ハッピーハロウィン! N01

本日のハロウィンイングリッシュの午前中の部を紹介します。1時間目は1.2年生、2時間目は6年生、3時間目は4年生、4時間目は3年生の授業でした。メルシー先生と森下先生と担任でチームを組んで指導しました。思い思いに仮装を楽しみながらの授業です。内容は①ハロウィンに関係する言葉のチャンツ②ハロウィンビンゴ③ハロウィンに関する絵本を楽しむの三本立てです。発達段階に合わせて指導の工夫をしました。どの子も笑顔で楽しそうでした。そして、みんな頑張りました。午後の部のにじいろ学級と5年生の授業の様子は、後ほど・・・お楽しみに!

10/28 明日はハロウィンイングリッシュ!

明日は、ハロウィンイングリッシュの授業があります。例年行っているハロウィンコンサートの代替えの一つです。それぞれ、思い思いに仮装して英語の授業を行います。職員玄関や教室や廊下の環境もハロウィン仕様になっています。保護者の皆さん、お子さんの仮装の準備のご協力をお願いいたします。

10/26 後期 どんなグループかな?

本日、昼休みに、後期の縦割りグループの初顔合わせをしました。最初に、メンバーの自己紹介、次に縦割りの掃除場所の確認と役割の確認を行いました。残りの時間は、それぞれのグループが工夫して楽しく過ごしました。リーダーは、6年生、5年生です。感染症防止対策のため、通常に比べ静かな活動でしたが、対策をしながらできることが増えてきたことを嬉しく思います。活動後は、しっかり手洗いを行いました。

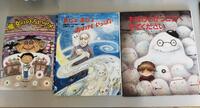

10/24 1年生読書手帳1冊(50冊)読破!

本日、1年生が1冊目の読書手帳を持って校長室に来ました。50冊読破です。本格的に学習に入り、まだ4カ月が経っていませんが、一生懸命感想が書いてありました。福二小の子は本をたくさん読みます。とても嬉しいです。子どもたちのリクエストで購入した本の一部を紹介します。科学の本や歴史、物語やHOW TO本などジャンルは様々です。中でも、「うんどうがすきになる絵本①~⑤」をチョイスした子に脱帽です。なぜなら、逆上がり、遠投(ボール)、跳び箱、かけっこ、およぎがうまくなる方法と教えるこつが、わかりやすく書かれている本だからです。ぜひ、お子さんと一緒に読んでください。何事も、コツがわかれば上達は早くなるものです。

10/24 自販機で買い物したよ!

にじいろ学級のお友だちが、4時間目の生活単元の「買い物をしよう」の学習で、学校の正門前の自動販売機で自分の好きな飲み物を買いました。お財布を持って自販機まで並んで安全に歩き、自分の好きな飲み物を決めて、値段にあったお金を投入し、品物を受け取り、安全に並んで帰るという学習です。(飲み物は、家に帰ってから飲むという約束です。)もちろん、順番を守ることも約束の一つです。みんな、好きな飲み物を手にすることができて大喜びでした。最後に、担任の先生の買い物の様子をみんなで見守りました。実は、細かいお金がない設定での買い物です。買いたいものは、130円、しかし、細かいお金がなく500円しかない・・。さあどうする?すると、一人のお友だちが、「家の人が買っているのを見たよ。」「おつりが出るよ。」と教えてくれました。実際に、おつりが出てきてみんな大喜びです。これから学習する「おつり」の学習への前振りです。実際の生活の中に生きる引き算ですね。今日は、土曜アシスタントの山崎先生も一緒に見守ってくださいました。

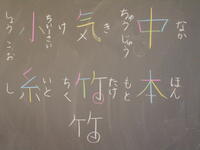

10/24 土曜授業です!

本校は、新型コロナウイルスの流行に伴う臨時休業の影響を補う学習保障として、土曜授業を従来の3コマから4コマに増やしています。朝の時間と休み時間を調整して、下校時刻を変えることなく時程を組んでいます。今日の土曜授業の様子を紹介します。1時間目に各教室を回ってみると、どのクラスも静かに集中して学習に取り組んでいました。ハロウィンを演出する飾りが増えている学級もありました。漢字の学習、少人数の学習、ドリル学習、作文学習、パソコンを使ったeライブラリの学習など、様々な学習に取り組んでいました。どの子も頑張っていました。

10/23 クラブ活動

本日は、第3回目のクラブ活動日でした。アートエンジョイクラブでは、前回の続きの作業をしました。乾かしていた紙粘土の作品に色付けを行いました。自然科学・写真イラストクラブでは、イラストにしたいキャラクターをパソコンで調べ、画面や本を見ながら描きました。好きなものを描く作業なので、熱心に集中して描いていました。スポーツクラブでは、卓球とバスケットに分かれて体を動かしました。異学年で活動するゆったりしたいい時間になっています。

10/23 かわいいススキのミミズク

1年生の教室前の昇降口寄りの花壇に、大きく大きく育ったススキがありました。長い葉や穂が道路まで出てきていましたので、早く刈った方がよいのでは?と思っていた方も多いと思います。実は、1年生、2年生、にじいろ学級の生活科の学習に使うために残してありました。今日は、雨が予想されていましたので、昨日のうちに穂を取っておいていました。時間が足りず、作り途中の子もいますが、明日にはそれぞれ可愛いススキのミミズクが出来上がります。穂は、少し紫がかった色でつやがあります。福二小のミミズクは、可愛さの中にも上品さがあります。秋に親しんでいます。

10/22 みんな頑張りました!

太陽ものぞき、天気に恵まれ、本日、体育発表会を実施しました。中学年、低学年、高学年の順に発表を行いました。感染症対策をしての実施でしたので、静かな発表会だったと思います。子どもたちは、マスクをはずしての参加でしたので、大きな声、声援を控えていました。

今年は、運動会が実施できませんでしたので、体育の授業参観の形をとっての実施でした。保護者の皆様、ご参観ありがとうございました。限られた授業の中での練習でしたが、どの子も頑張りましたので、どうぞ褒めてあげてください。ご協力ありがとうございました。

10/21 体育発表会の準備

放課後、明日の「体育発表会」の準備を職員で行いました。校庭にテントを立て、ラインを引きました。朝の段階では、天候が心配されていましたが、天気予報が変わり、雨になるのは夜のようです。また、明日の午前中は、曇りの予報で実施できそうです。メールでお知らせしたとおり、万が一雨で延期と判断した場合のみ、お知らせいたします。知らせがない場合は、予定通り実施いたします。尚、手紙でお知らせしたとおり、保護者の皆様も体調が悪い場合は、来校を控えてください。また、職員玄関前で、受付と体温チェックを行いますので、必ず受付をしてください。校庭でも距離を保ってご参観ください。マスク着用の上、ご自身の感染症対策もお願いいたします。

10/21 1年生2年生の読み聞かせ

今日は、1年生と2年生の読み聞かせの日した。2回目の読み聞かせです。図書室とコンピューター室に分かれて、読み聞かせをしていただきました。子どもたちは、好きな部屋に行き読み聞かせに参加しました。もりさんといそのさんが読んでくださる本を楽しみました。廊下を歩くと、各クラスの入り口にハロウィンの飾りが・・・増えていました。

10/20 1年生と6年生の活動紹介

5時間目に1年生は、「はつか大根」の間引きをしました。大きい苗を残して1本にします。間違えて抜かないように「慎重に」間引きをしていました。すると、図工室から「カタ カタ カタ カタ 」と音がしてきました。覗いてみると、6年生が電動のこぎりを使って立体のパズルづくりをしていました。細かい作業をここでも「慎重に」行っていました。窓からは、さわやかな心地いい風が入ってきました。少しだけ西に傾いた太陽の光が、窓から差し込みました。小春日和の陽だまりです。

10/20 秋深し・・・

本日、秋晴れ、晴天でした。1年生は、朝顔のつるのリースを飾るために、松ぼっくりや秋の木の実を集めています。松ぼっくりを持ってきたり、珍しい「綿花」の実を持ってきたり・・・。秋の深まりを感じます。保護者の皆さん、ご協力ありがとうございます。久しぶりの気持ちの良い晴天でした。昼休み、子どもたちは、ドッチボールをしたりバスケットをしたり、サッカーをしたり、思い思いに体を動かしていました。5年生が、秋に咲くタンポポを見せてくれました。理科の学習で校庭に作った日時計が、時間を教えてくれました。(※写真を撮ったのは、12時半ごろです。)

10/19 みんなの頑張り!

今日は、千葉県教育委員会東葛飾地方出張所と野田市教育委員会の方々の学校訪問の日でした。13人のお客様が、学校施設や校地、そして、各教室を回り学習の様子を見に来てくださいました。どの子もしっかり学習していると褒めてくださいました。みんな頑張りました!

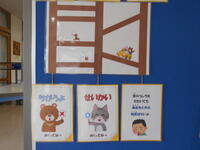

福田二小の掲示物等は、今、ハロウィン色に染まってきています。日に日にハロウィン関係のものが増え、10月29日のハロウィンイングリッシュの授業に向かって環境づくりをしています。お客様は、校舎内がとてもきれいなこと、掲示物が充実していることも褒めてくださいました。先生方も頑張っています。

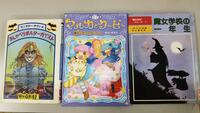

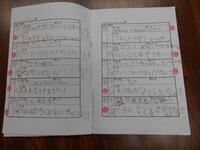

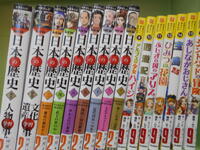

10/16 4年生読書手帳1冊(30冊)読破!

高学年は、長編を読むようになるので、読書手帳は、30冊読み切ると1冊読破になります。嬉しいお知らせです。10月14日に、4年生が高学年初の読書手帳1冊読破を果たしました。さすが4年生です。題名、作者はもちろん、感想もしっかり書いてありました。どんな本を読んだのか少し紹介します。「お寿司のひみつ」などの秘密シリーズ多数、「日本の歴史」「コナン幕末維新」などの歴史シリーズ多数、「モアナと伝説の海」などの物語多数・・。とてもバラエティーに富んでいます。感心しました。先日図書室に行って、「濃姫、お市の方、細川ガラシャ」という本を見つけて読みました。大人が読んでも面白かったです。特に、NHKの大河ドラマ「麒麟が来る」を見ている人には興味深い本だと思います。明智光秀の娘が細川ガラシャ、斉藤道三の娘で明智光秀の幼馴染が織田信長の妻の濃姫、織田信長の妹がお市の方など・・・関係がわかります。すると歴史が面白く感じられるかもしれません。お子さんに読みたい本を借りてもらって一緒に読んでみるのもいいですね。

10/15 体育発表会のリハーサル

本日、4校時に10/22の体育発表会に向けて、全校で表現運動を見合うリハーサルを行いました。当日は、コロナ対策をして保護者の方の参観を実施します。そのため、2学年ずつの展開になりますので他の学年の演技を見ることができません。そこで、今日みんなで見合うことにしました。まだ練習途中ですが、お互いに演技を見合いました。そして、演技が終わるごとに感想を発表し合いました。自分たちの演技を褒めてもらいどの子も嬉しそうでした。当日をどうぞお楽しみに!

10/15 歯科検診の結果は?

本日、学校医の種村先生による歯科検診を行いました。新型コロナ感染症が流行しなければ、6月には終わっているはずの検診です。今回の検診では、思った以上に虫歯(カリエス)になってしまった子どもたちが多く、種村先生も心配していました。種村先生は、3か月に及ぶ休業により、食べ物を口にする頻度が多く、口の中が酸性に保たれてしまったこと、新型コロナ感染を心配して歯医者に行くことをためらってしまったことが原因ではないかとおっしゃっていました。後日、治療勧告のお知らせを出します。お子さんに虫歯がある場合は、早めに治療をお願いいたします。

10/14 ぐんぐん遊び(全校たてわり鬼ごっこ)

今日の昼休みは、ロング昼休みで、たてわり活動による「全校ぐんぐん遊び」の日でした。高学年を中心にA~Fグループまでの6班のたてわり活動です。今回は、「全校たてわり鬼ごっこ」で遊びました。リーダーが中心となり、元気よく活動しました。一生懸命走り回る子どもたちは、とても楽しそうでした。良い時間となりました。

10/13 校庭で…

今日の校庭の様子です。連休は、雨模様でしたが、今日は曇っていましたが丁度良い陽気でした。5.6年生は、体育発表会の練習を頑張っていました。音楽に合わせて振る旗の音が心地よかったです。1.2年生は、生活科の学習で「校庭ビンゴ」をしていました。黄色いものを探したり、ふわふわのものを探したり、ハートの形を探したり・・・見つけたものを絵にかき、ビンゴを完成させようと頑張っていました。理科室の前のピンクの花には、お腹の大きなメスのカマキリが動かずじっとしていました。秋が深まっています。

10/13 後期始業式

今日は、後期のスタートの日です。朝一番に始業式を行いました。校長は、「後期の目標にに向かってみんなで成長」「挨拶の励行」「早寝・早起き・朝ごはん」「手洗い励行」「読書のすすめ」についての話をしました。特に、挨拶には、5つのパワーがあること、①にこやかに ②相手の方を見て ③相手に伝わる大きさで の3つのポイントがあることを伝えました。後期の校長の目標は、「福にっこりの あいさつあふれる 福二小」の実現です。子どもたちと一緒に頑張っていきます。そして、2年、4年、6年の代表の友だちが、後期の目標の発表をしました。3人とも大きな声で立派に発表できました。一人一人、後期の目標に向かって頑張ってほしいです。また、6年生は、式が終わると率先して窓を閉めたり、カーテンを開けたり、演台を片づけたりしてくれました。本当に頼もしい6年生です。

10/9 前期終業式

台風14号の影響で寒い朝でしたが、距離をとりながら体育館で前期終業式を行いました。学校長の話は、①前期学校再開から約3ヶ月、色々な制限のある中での頑張りを褒めるとともに、その頑張りを後期につなげてほしいということ。②誰でも感染する可能性がある新型コロナ感染症関係の「当該者を傷つける言動」が、世界中で起こっていることに触れた注意喚起といじめゼロを学校中で目指していくこと。③読書感想文・読書手帳読破の表彰と今後も読書に親しんでいってほしいこと。の3つでした。今朝、3年生がまた一人100冊読破を果たしました。

今日一日雨模様です。夏の台風で葉を落としてしまった桜の木に返り咲きした花があります(桜は夏に花芽が生まれますが、春まで咲かないように葉が休眠ホルモンを出して開花の時期を調整しています。その葉がなくなってしまったのが原因です。)が、この台風14号の影響で散ってしまうかもしれません。保護者の皆様、連休中は、大雨に備え、お子さんが安全に過ごすことができるようご協力お願いいたします。また、保護者の皆様、地域の皆様、前期中の教育活動へのご協力本当にありがとうございました。

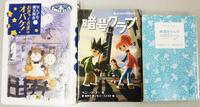

10/8 読書手帳2冊目(100冊)読破!

秋といえば、「きのこ」※2年生のお友だちが作った教室の装飾,「落ち葉」※3年生が登校時に拾ってきた落ち葉,「木の実」※近くの公園で拾ったどんぐり・・・秋といえば・・・「読書の秋」ですね。今日は、3年生の2人が黄色の表紙の読書手帳を持って校長室を訪れました。2冊目を読破したのです。3年生は、50冊読破で1冊の読書手帳ですから、100冊読破ということになります。頑張った3年生に感心しました。3冊目は、ピンクの表紙の読書手帳です。3冊目になると150冊読破を目指すことになります。10月10日(土)の「福田ほっとハートデー」は、家族で読書をするのもいいですね。明日は、前期終業式です。

10/7 1年生読書手帳読破!

秋も深まり、校庭の金木犀(きんもくせい)の香りが、心地よい季節になりました。秋は「読書の秋」でもあります。今日、2人の1年生が校長室に嬉しい知らせを運んできてくれました。読書手帳が終わったという知らせです。低学年が一冊読破するには、50冊読まなければなりません。「大変だったでしょう?」と聞くと「大変だった!」「でも、本を読むのは楽しい!」と答えてくれました。読書は、心の栄養です。自分が体験していないことを知ることもできるし、想像力を育むこともできます。また、知的好奇心を満たしてもくれます。本格的に学校が始まって3ヶ月、1年生ですから入学してたった3ヶ月です。1冊1冊感想をしっかり書いている1年生に感心しました。2冊目は、黄色の表紙になります。

10/6 今朝の昇降口前の様子

朝の昇降口の様子です。今日の朝の登校時、ナガサキアゲハ(クロアゲハだと思いこんでいた幼虫)の幼虫がさなぎになる場所を決めて、糸を吐きながら体を固定して前蛹になる過程を見ることができました。何人もの子どもたちが足を止めてその作業を見守っていました。45分くらいかけ、輪を作って固定した糸に器用に頭をくぐらせ背もたれを完成させていました。固定が終わると体をまっすぐにして前蛹になりました。明日、最後の脱皮を行いさなぎになります。一生懸命頑張る幼虫の姿に、子どもたちは興味津々でした。

10/6 就学時検診実施

本日、野田市教育委員会主催の就学時検診を行いました。野田市の学校の中でも、早い時期での就学時検診です。本来なら、来年の6年生である5年生の児童がお世話係として、新1年生の検診の手伝いをするのですが、新型コロナウイルス感染症防止のため、職員のみの対応となりました。次年度の1年生と6年生が、つながる最初のチャンスでしたが、このような社会情勢ですので、仕方がないですね。令和3年度の入学説明会は、2月1日(月)の午後の予定です。

10/5 昇降口前のナミアゲハ羽化成功!

9/22(火)にさなぎになったナミアゲハが、本日朝羽化しました。突然、さなぎがバカっと割れて中から、アゲハが出てきました。最初は、触覚もからだについて、羽がくしゃくしゃでしたが、触覚が立ち、体液を羽に送るとあれよあれよという間に、羽をピンと伸ばしていきました。その後は、2時間ほど羽を乾かすと明るいほうに向かって飛び立ちたい様子でしたが、雨模様なので天気の良い日に校庭に放します。小さいさなぎで心配しましたが、小さいながらも立派な成虫でした。オスです。よかったです!

10/2 第三回委員会活動

本日、第三回委員会活動を実施しました。それぞれの委員会が、計画に沿って活動しました。校舎内で活動している委員会、校庭で活動している委員会など様々でした。4年生・5年生・6年生の力が学校を作ります。学校のリーダーとして頑張る姿が頼もしいです。今日は、さわやかな秋晴れでした。空を見上げると天高く・・・。プール横の花梨の木には、たくさんの実がついていました。花梨はバラ科の植物です。秋ですね。

10/2 アサガオのつるでリースづくり

本日、2校時、1年生がアサガオのつるを外し、リースづくりを行いました。夏の間、伸びたつるを支柱から外すのは、一苦労!つるが切れないように、みんな真剣に慎重につるを外していました。外し終わったつるは、丸くしてリースの形にします。教室の後ろでしばらく乾かします。素敵なリースができそうです。本日、植竹先生が持ってきてくださったピーナッツかぼちゃを昇降口前に置きました。大きくて長くてピーナッツにそっくりのかぼちゃです。ずっしり重くつるつるしたかぼちゃです。みんな興味津々でした。秋ですね。

10/1 3年生の教室で羽化成功!

一番目の写真は、ナミアゲハの前蛹(ぜんよう)といい、さなぎになる前の様子です。嬉しいお知らせです。連休明け9/23(水)の朝に、オスのナミアゲハの成虫(二番目の写真)、そして、昨日9/30(水)の朝に、メスのナミアゲハの成虫(三番目の写真)が無事羽化していました。場所は、3年生の教室です。メスの成虫は、一回り小さくて心配しましたが、元気に飛び立っていきました。昇降口前の廊下では、クロアゲハの幼虫(四番目の写真)も飼育しています。どんなさなぎになるのか、どんな成虫が羽化するのか今から楽しみです。

9/30 フレンドタイム

本日は、水曜日、週一回のロング昼休みでした。この時間を「フレンドタイム」と称し、クラス全員で遊ぶ時間としています。それぞれの学年が、それぞれ考えた遊びをクラスの友だちとともに楽しみました。バスケットや鬼ごっこやドッチボールなど楽しい時間を過ごすことができ、みんな満足気な表情でした。

9/29 大人に近づくということ!

今日の6時間目に、5年生は保健の授業を行いました。「第二次性徴について」です。思春期の入り口に起こる身体と心の変化について、養護教諭の大平先生から話を聞きました。図や絵を交えた話に、どの子も真剣に耳を傾けていました。説明を聞いた後は、男子と女子に分かれて話を聞きました。もしかしたら、初めて聞く話にびっくりした子もいたと思います。5年生の保護者の皆さんにお願いです。今日の学習のことについて、お子さんから話を聞く機会を持っていただけたらと思います。この時期の子どもたちの多くは、大人に近づくということに、不安や心配を抱えることも多いです。大人の先輩として、アドバイスしていただけたらと思います。学校と家庭で情報共有しながら協力し、子どもたちの応援団となりましょう!

9/28 校内授業研修実施

本日、校内授業研究会を行いました。今年度本校は、算数科の研究に取り組んでいます。研究テーマは、「自ら学び、楽しく学習に取り組む児童の育成」です。4校時には3年生の「かけ算のひっ算」、5校時には5年生の「図形の角を調べよう」の単元の授業を展開しました。放課後には、野田市教育委員会の村田先生を講師にお迎えし、授業後の協議会を行いました。研修を積み重ね、指導力向上に努めています。3年生も5年生も頑張りました!

9/28 縄文時代の生活?

にじいろ学級のお友だちが、朝の散策の時間に見つけた木の実や木片を使って、おもしろい活動を始めました。まさに、縄文時代の人々が生きていくために行っていただろう営みとそっくりの活動です。落ちていた木の実をすりつぶしたり、草の実を木片を使ってそぎ落としたり・・・。また、石や木片や葉っぱを拾ってくる人、調理?の仕事をする人に分かれて上手に役割分担をしたり・・・。活動後は、しっかり後片付けをしていました。自然発生的に始まった活動ですが、終わった後は「明日も遊ぼう!エイエイオー」と、楽しげに声を合わせて教室に戻りました。みんな「遊びの天才」です。

9/26 ナミアゲハの幼虫観察!

3年生の教室で、ナミアゲハの幼虫を育てています。先日、立派な成虫になり教室から飛び立っていきました。昆虫の中でも、完全変態するアゲハチョウの成長を全校のみんなにも見てもらいたいと思い、昇降口に飼育ケースを置きました。昨日一頭の幼虫が前蛹となり、今朝は緑色のさなぎになっていました。10日ほどで成虫になるか、さなぎのまま越冬するかの境目の季節です。どうなるでしょうか。成長の様子がわかる動画を作成しました。9/25に、2.3年生に見てもらいました。ホームページ上の動画にアップしましたので、お子さんと一緒にぜひご覧ください。

9/26 引き渡し訓練実施

本日、大規模災害に備えた引き渡し訓練を行いました。雨天のため、体育館での実施でした。2011.3.11は、東日本大震災の日。9年前です。死者・行方不明者を合わせると18,427人の犠牲者が出ました。三陸地方に伝わる「津波てんでんこ」「命てんでんこ」という言葉があります。「津波てんでんこ」なら、大地震が来たら一刻も早くめいめいが高台に逃げろ!「命てんでんこ」なら、自分の命は何としても自分で守れ!という意味だそうです。こうした言葉が受け継がれた背景には、過去の災害で、家族や知人を助けに行ったことで避難が遅れ、多くの犠牲者が生まれた事実があるからです。災害時は、「落ちてこない」「倒れてこない」「動いてこない」場所に速やかに避難し、自分の命は何としても自分で守ることができる子どもたちを育てていきたいと思います。本日は、ご協力ありがとうございました。ご家庭でも、防災への備えをお願いいたします。

9/25 クラブ活動!

本日は、第2回目のクラブ活動日でした。アートエンジョイクラブでは、紙粘土で思い思いのものづくりをしました。各教室で乾かして、次回の活動日に色塗りをする予定です。自然科学・写真イラストクラブでは、インターネット上の「ビスケット」を利用して、動画づくりをしました。個々が作ったキャラクターを同時に大型テレビの中で動かす操作を楽しみました。スポーツクラブでは、体育館でバドミントンを行いました。ペアやトリプルで練習したり、順番に試合を行ったりしました。

【アートエンジョイクラブ】

〇手芸・調理・工作など様々なものづくりに取り組む

【自然科学・写真イラストクラブ】

〇おもしろい動画や写真をとる。イラストを描く。理科の実験をする。パソコンをする。

【スポーツクラブ】

〇いろいろなスポーツをする。

9/25 消防署員の方々による点検と消火訓練

本日、野田消防署の署員3名の方々の指導の下、防火設備の点検と消火器の取扱いの職員による実地訓練を行いました。もしもの時に、慌てず適切な消火活動ができるようにと定期的に点検と訓練を行っています。

【火災を発見したら】

①近くの人に大声で知らせる。

②119番通報を頼む。

③初期消火を試みる。(安全を一番に、可能な場合)

【消火器の取扱い】

①火元近くに消火器を持っていく(中の消火剤が出てしまう可能性があのので、この時レバーを握らない)

②ピンを抜く

③ホースの先を持ってレバーを握る

④火元に向けて消火剤をまく

学校には、消防法にのっとって数多くの消火器が置いてあります。安全に操作できるように訓練しています。

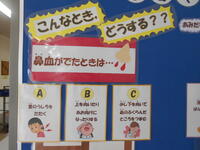

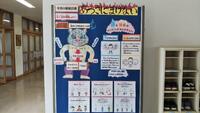

9/24 あみだくじで健康博士!

今月の保健の掲示物は、「こんな時どうする?」がテーマです。誰にでもある「ころんで血が出た」「はな血が出た」時の正しい対処法をあみだくじ形式で掲示しました。あみだくじを楽しみながら、学べる掲示物です。1年生にもわかりやすいように工夫しました。正しい対処法を知っていれば、自分自身で応急処置ができるかもしれません。お子さんは見ているでしょうか?クイズの正解が何だったか聞いて試してみてください。見ていない子も、おうちの人に知らせたくて、意識してよく見てくれるかもしれません。声掛けのご協力をお願いいたします。

9/23 認知症サポーター養成講座

本日、6年生が「認知症サポーター養成講座」に参加しました。講師は、もみのき薬局の薬剤師 斉藤さんです。「認知症サポーター小学生養成講座副読本」を見ながら学習しました。2045年には、3人に1人が65歳以上になることから、「認知症」のことを知り、認知症の人の「応援者」になることが大切であること、温かい目で見守る応援者「認知症サポーター」は、特別なことをする人ではないことを学びました。最後に、講座受講者のしるしとしてオレンジリングをいただきました。社会の一員としての、大切な学びでした。

9/18 大きなかぶの発表!

本日、5時間目に1年生とにじいろ学級のお友だちが、国語で学習した「大きなかぶ」の劇を披露しました。マスクをして大きな声をセーブしての練習だったり、窓を全開にしての発表だったり、制限がある中での練習や発表でした。考えてみれば、入学してから初めての「緊張の体験」だったのではないでしょうか。1年生とにじいろ学級の保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。

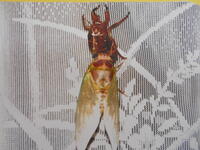

9/17 アブラゼミの羽化

昨日の午後に昇降口に掲示したアブラゼミの羽化の掲示物を紹介します。福田二小の校庭では、夏の間中アブラゼミが鳴いていました。セミの抜け殻は、校庭の木の枝などにたくさん残っていて、子どもたちにはなじみの深いセミです。アブラゼミの羽は、羽化直後は白くそして体液が流れるところは黄緑です。羽化直後の羽はしわしわですが、体液を流し込んで伸ばし、乾かすと固くなります。色も、なじみの茶色に変化します。不思議です。羽化に失敗すると羽がうまく伸びず飛べなくなります。また、動くことができませんので、敵に狙われてしまいます。羽化は、命がけです。下校時に、何人かの児童がこの掲示物に足を止めていました。特に、今アゲハチョウの幼虫の成長を観察している3年生に、参考になる掲示物です。

9/16 全校ぐんぐんあそび

今日の昼休みは、縦割り活動、全校ぐんぐん遊びでした。高学年を中心に、A~Eまでの5班の縦割り活動です。リーダーが中心になって楽しく遊びました。缶けりの遊びでは、見つけたら名前を呼んで缶を踏まなければなりません。1年生も遊びながら、上級生の名前を覚えていました。身体を思い切り動かしました。

9/16 手洗い指導 NO5

本日、4年生が手洗い指導を行いました。栄養士の荻原先生による授業でした。手洗いの確認では、荻原先生に「手洗い上手!」の太鼓判をもらった人がとても多かったです。手洗い後は確認を行い、汚れが落ちていない場所を色で塗る作業を行いました。ほとんど汚れの残っていない複数の友達の手洗いに触発され、「リベンジしたい!もう一回洗いたい!」という声が上がっていました。今日学習したことをもとに、引き続き、正しい手洗いを実践していってほしいです。

9/15 手洗い指導 NO4

本日、5年生の手洗い指導を行いました。どんな時に、手を洗う必要があるのかを確認し、普段の手洗いを行いました。念入りに洗ったつもりでも、つめの周りや指の間に汚れが残っていました。つめの中に入った汚れはなかなか落ちないので、つめを短く切ることが大切であることを確認しました。最後は、正しい手洗いのおさらいをして終了しました。手洗い指導は、明日の4年生で最終です。

9/15 ワンポイント避難訓練

本日、地震を想定した「ワンポイント避難訓練」を行いました。それぞれが、自分の役割分担の掃除場所で活動している時間に行いました。机を後ろに運んで寄せてある教室では、机にもぐることができないので、天井から電気が落ちてこない、物が倒れてこない、動いてこない教室中央で、身をかがめて頭を守りました。また、近くに、机などがある場合は、もぐって身を守りました。その後、振り返りをして避難訓練を終了しました。ご家庭でも、もしもの時に備え話し合いをし、防災意識を高めるようお願いいたします。

9/14 算数科の職員研修実施

本日、放課後、職員研修を実施しました。新学習指導要領の本格実施を踏まえた、算数科を中心にした「校内算数科指導力向上研修会」です。講師は、千葉県教育庁東葛飾教育事務所 指導主事の間中先生です。新学習指導要領のポイントの再確認と学習指導の実際と評価等についての講義を受けました。我々教師も資質の向上を図る努力をしています。ふと、周囲を見渡すとどこから入ったのか「オニヤンマ」がいました。じっと動かず、一緒に研修に参加しているようでした。

9/11 第二回委員会活動

本日、第二回委員会活動を実施しました。4つのそれぞれの委員会では、今までの活動を振り返ったり、活動のアイデアを話し合ったり、作業を進めたりしました。新しい掲示物を作成したり、次の活動内容を決めたり、環境整備をしたりと4.5.6年生が、学校のために頑張ってくれました。

9/11 メルシー先生と!

9/10(木)にじいろ学級の5時間目の授業は、ALT(外国語指導助手)のメルシー先生と一緒に学習しました。友だちと間隔をあけながら、シャボン玉で遊びました。メルシー先生は、シャボン玉のことを英語では、「Soap bubbles」というんだよと教えてくれました。遊びながら、英語に触れる学習を楽しみました。

9/10 手洗い指導 N02

昨日に引き続き、1.2年生が養護教諭の大平先生による「手洗い指導」を受けました。どんな場面で手が汚れるかを話し合い、早速確認です。まず、不思議なジェル(菌に見立てた)を手に塗り込み、良く乾かします。そして、いつも通りに手洗いしたら、洗い流します。部屋を暗くして、魔法のランプをかざすと・・・洗い残したところが白く見えます。指と指の間、つめの周り、手首の洗い残しが多いことがわかりました。発達段階に合わせた指導を工夫しました。明日、11日には、3年生が実施します。

9/10 耳鼻科検診実施

本日、学校医の「夜久先生」による耳鼻科検診がありました。けやきルームで、待機し、一人一人保健室に入室して行いました。入室してから、椅子の場所でマスクをとり、持参しているマスク入れに入れて、検診を受け、出口で止まってマスクを着用してから教室に戻るという約束のもと行いました。子どもたちの私語は一つもなく、静かに検診を終えました。検診の最後には、6年生が自主的にホールの片づけをしてくれました。さすが、最高学年です。役割をしっかり果たしました。

9/10 地域の方々のおかげ様

秋晴れの朝、本日、第二木曜日は、地区の資源回収日、そして、今年度初めてのグリーンボランティアの日でした。一か月前にお知らせしたとおり、下三ヶ尾、西三ヶ尾、上三ヶ尾の三地区の自治会館前で地域の方々が資源回収をしてくださっています。この活動で得た利益の7割を福田二小の子どもたちのために使わせていただいています。感謝しています。

また、今年度初めての地域の有志の方々によるグリーンボランティアの活動を本日開始いたしました。7名の方が参加してくださり、校庭の草や木々の枝を落としてくださいました。地域の方々の子どもたちへの思いで支えられている福田二小です。ありがとうございます。

9/9 手洗い指導 NO1

栄養士の荻原先生による「手洗い指導」を実施しました。今日は、にじいろ学級と6年生の指導でした。手洗いチェッカーを菌に見立て手に付け、石鹸で手洗いした後にブラックライトを当て、どのくらいの洗い残しがあるかを確認しました。自分の手にブラックライトを当ててもらうと、つめの周りや手首など、洗い残しが思った以上にあることに、どの子もびっくりしていました。手洗いを適当に済ませたり、手洗い後に髪の毛を触ったり、服で手を拭いたりすると、手には菌がついたままになってしまうことを確認しました。この手洗い再確認の「手洗い指導」は、全学年実施予定です。

9/9 3.4年生の読み聞かせ実施

本日は、3.4年生の読み聞かせの日でした。換気をしっかりし、私語を慎み、児童同士の間隔をあけての実施です。ボランティアの方の選んだ本の読み聞かせを楽しんでいました。また、今日は、図書館司書の先生の勤務日でした。1年生が、昼休みに図書室に来て、読みたい本を選んで借りていました。本は、心の栄養です。たくさんの本に触れてほしいと願っています。

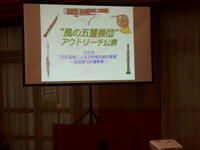

9/8 本物ってすごい!

本日、文化芸術による子供育成総合事業(芸術家の派遣)により、劇団四季ミュージカルのオーケストラメンバー等の経歴を持つ小川正毅さんがプロデューサーをつとめる、「風の五重奏団」の5人の音楽家の皆さんの演奏会を実施しました。大型テレビを利用しながら、鑑賞のコツや楽器や曲についてわかりやすく教えてくださいました。「白鳥の湖」「いつも何度でも」「魔法使いの弟子」「ねことねこ」他、圧巻の演奏を聴かせていただきました。プロの【本物】の音楽は、その時々に変化する風のようでした。「カノン」の曲演奏に、全員がハンドベルで参加し、プロの皆さんと共演もできました。素晴らしい体験ができました。小川さんが、本校のけやきホールを「音楽家にとっては最高の会場だ」とほめてくださいました。

※感染症対策

①演奏者の方の一週間前からの体温他健康チェック・手指の消毒実施②最大限の換気。③風向きの調整のため扇風機2台使用④演奏者の前透明シート設置⑤演奏者と児童の距離の確保⑥児童のマスク着用⑥児童の会場の出入り前後の手洗い実施⑦一公演19人以下の3部制での実施による児童間の距離の確保

9/7 防犯教室

本日、1年生、2年生、3年生の防犯教室を行いました。野田警察の生活安全課の方2名と青パトカーでいつも見守りしてくださる方1名の方が来校してくださいました。もしもの時は、大きな声で助けを呼ぶこと、逃げるときは、車の進行方向ではなく、反対方向に逃げること、もしもの時は、子ども 110番の家に逃げること、を教えてくださいました。また、青パトカーを実際に見せてくださり、もしもの時に、身を守る知恵を授けてくださいました。

9/4 パプリカとサンバ?

1.2年生は、体育の表現の学習で、「パプリカ」のダンスを練習しています。冷房が効く「けやき」ルームで練習です。ダンスを教えてくれる先生の真似をしながら練習しています。みんな、上手になりました。

給食後は、「3分」の歯みがきタイムです。「歯みがきサンバ」の歌に合わせて自席で磨きます。歯磨き後のうがいは、感染リスクに気を配り行っています。歯科検診は、まだ行っていませんが、福田二小は、健康な歯づくりに力を入れています。

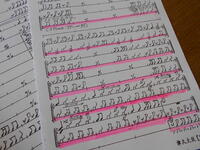

9/3 太鼓部始動!

本日から、太鼓部が始動しました。教えてくださるのは、これまでもお世話になっている「太田先生」です。新しい部長、副部長も決まり、さらに3年生も仲間に加わりました。レギュラー陣は、思い出しながら正確なリズムを刻む練習をしました。思い出しながらリズムを完璧に覚えるために、何度も何度も繰り返し譜読みをしたり、初めて尽くしの3年生には4年生が丁寧に教えてあげたりと3か所に分かれて練習をしました。三ケ尾獅子太鼓の「タンタンタカタカ・・・」のリズムを聞くと心が躍ります。先輩たちから引き継いだ伝統を大切にしていってほしいと思います。

9/3 開運 ヤモリ紹介!

本日、生き物大好き4年生が、飼育かごを持って校長室にきました。そうです。「ヤモリ」を見せに来てくれたのです。2匹の子どものヤモリです。一匹は、薄い茶色で赤ちゃんです。もう一匹は、黒色の子どものヤモリです。トカゲに似ていますが、トカゲは爬虫類、ヤモリは両生類です。トカゲと違うところは、4本の指の先に吸盤がついていることと可愛い顔をしているところです。可愛らしく「キュウッ!」と鳴きます。ヤモリは、漢字で「家守」と書き、古くから、家を守ってくれると言われているそうです。また、「幸運」と「金運」を運んでくるとも言われています。家にいる小さい蚊やクモなどの害虫を食べてくれること、切れても何度でも再生するしっぽを持っていることに由来しているそうです。気が弱い性格で人間に害をもたらすような生き物ではないそうです。見せに来てくれたお友だち、ありがとう!そして、この二匹のヤモリが、福田二小に幸運を運んできてくれますように・・・。

9/2 読み聞かせ始動!

本日から、読み聞かせが始動しました。トップバッターは、5.6年生です。読み聞かせボランティアの「もりさん いそのさん」による読み聞かせでした。手洗い、マスク着用、最大限の換気、そして、私語を慎んでの活動です。感染症の終息には、まだまだ時間がかかりそうですが、万全の感染症対策をしながら、学校生活を充実させる工夫をしていきます。図書委員が、セッティング、片付け、お二人のボランティアさんへのお礼の挨拶を行いました。しっかり役割を果たしていました。今後の予定は、9/9(水)3.4年生、9/23(水)1.2年生です。

9/2 発育測定実施!

9月に入り、暦の上ではもう秋です。さて、本日、発育測定(身長・体重)を実施しました。数値だけではなく、身長や体重の伸びや増え方の変化も大切になってきます。生活習慣を見直す機会にもなりますね。お子さんの「健やかな体」を育むために、ご家庭でも、福田4校「福田プロジェクト」で取り組んでいる「早寝・早起き・朝ごはん」の推進にご協力をお願いします。

9/1 落語「ぞろぞろ」4年生

本日の3校時、4年生の教室では、国語の学習のまとめで落語「ぞろぞろ」の発表をしました。一人一人、練習してきた「ぞろぞろ」を身振り手振りをつけて披露しました。そこにはないものが、演者の目線や手ぶり一つで、見えてくるから不思議です。一人が終わるとつい立等を拭いて(感染症対策です)、次の人にバトンタッチです。どの子も頑張りました。将来、本校の卒業生から「落語家」が出るかもしれません。ご家庭でも、ぜひ、披露してもらってください。座布団を積み重ねその上に座って演じてもらうなど、雰囲気を出して演じてもらうのも【「乙」オツ】ですね。

9/1 部活動 いよいよ始動!

9月に入りました。今朝から、長らく休止していた部活動が始動しました。マスクを外しての活動ですので、私語を避け行いました。また、運動前後の手洗いを徹底しています。窓は全開にし2つの大型扇風機で換気をしたり、適切な距離をとって活動したり、それぞれの部が感染防止を心がけ、活動しました。熱中症防止のため、水分補給を欠かさず行いました。徐々に身体をならしていきます。「部活ができて嬉しい!」「時間が足りない!もっとやりたい!」子どもたちの声です。

8/31 部活動が始まります!

明日、9月1日より部活動が再開します。残暑が厳しい中ですので、熱中症防止対策を行い、合わせて感染対策も行いながら、実施していきます。明日の朝練習から行います。昇降口は、7時15分に開けます。安全確保のため、早すぎる登校は控えるようお願いします。久しぶりの部活動です、様子を見ながら活動していきますが、何か心配な点等ございましたら、部活動担当にご相談ください。ご家庭での体調管理をお願いいたします。

8/28 1年生と2年生の魚つり

本日の算数の学習は、1.2年生合同で行いました。自分たちで作った魚・カニ・タコ・イカ・ザリガニなどを吊り上げるゲームをしながら、たしざんの学習をしました。こつをつかむと上手に吊り上げることができるようになりました。3回行い、それぞれ合計を出してみると、1位26匹、2位22匹、3位21匹でした。みんな楽しく学習に参加していました。

8/28 水道局より水のプレゼント

野田市の水道局から、一人一本の水道水のプレゼントがありました。野田の水道水は「安心・安全」でおいしく飲むことができます。この「安心・安全」な水のPRのためのプレゼントだそうです。キャラクターも可愛いです。「みずかちゃん」「ロボカン」「すいっぴー」です。手洗いの励行ポスターもいただきました。野田の水道水を使って、しっかり手を洗い、感染防止に努めていきましょう。

8/27 事務室に珍客!

事務室に珍客です。体長10センチメートルを超えるほど大きな「オニヤンマ」のメスです。少し弱っていましたが、指の上でしばらく休み、窓際で外気に当てると元気に飛び立っていきました。「オニヤンマ」が、成虫になるには5年かかるといわれています。その間に10回ほど脱皮をするそうです。成虫がよく見られるのは、水のきれいな小川の周辺や森林のはずれなど日陰の多い涼しい場所だそうです。そういえば、福二小の校庭のすぐそばに森があります。

8/26 天までとどけ!シャボン玉!

本日、にじいろ学級のお友だちが、シャボン玉を作る学習をしました。暑さ対策で、昇降口の日の当たらないところで行いました。ハンガーを使うと大きな大きなシャボン玉ができました。みんな、大喜びでした。天までとどけ!シャボン玉!

8/26 熱中症対策の工夫を紹介

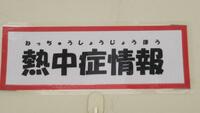

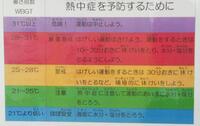

熱中症予防の工夫を紹介します。昨日から、その日の熱中症の危険度が子どもたちにもわかるように、掲示物を工夫しています。朝、登校したときに見られるように、昇降口に掲示しています。また、朝の放送では、担当の児童が危険度について伝えています。自分で自分の命を守ることができる、そして、主体的に行動できる子どもになってほしいという願いをこめて、掲示物の意味を担任が話しています。引き続き、ご家庭のご協力をお願いいたします。

8/25 幸せの水色カエル?

今朝、学童に通っているお友だちが、数日前の放課後に校庭(ブランコ近く)で、見つけたカエルを持ってきてくれました。ブルー(水色)のニホンアマガエルです。持っている色素の関係でこのような色になったようです。この先、本来の緑色に変化する場合もあるそうです。お友だちがつけた名前は、ブルーなので「うみちゃん」だそうです。ネットで調べると「幸せの水色カエル」と呼ばれている記事がありました。自然は本当に不思議です。

8/24 ガリレオ ガリレイの温度計

感染症拡大防止の工夫として、本日の「夏休み明け集会」は、校長と教務主任が各教室を回って話をする形で進めました。リモートではわからない、子どもたちの表情や反応、クラスの様子を肌で感じたいと考えたからです。①みんなと一緒に「笑顔の学校 福にっこり」の学校を作るのが願いであること ②自分の良いところを伸ばして、苦手を補い成長することが大切であること ③みんなの学びはたくさんの人に支えられていること等を発達段階に応じて話をしました。また、「それでも地球は回っている!」の名言を残したイタリアの天文学者「ガリレオ・ガリレイ」が発見した原理に基づいて作られた「ガリレオ温度計」の話もしました。450年以上も前の発見です。その頃日本は、戦国時代です。シリンダーの中には炭化水素溶液が入っていて、この溶液の中をガラス球が温度の変化に反応して上下します。好奇心の芽が育つことを期待して見せました。

8/24 夏休み明け、元気に登校!

8/24(月)いつもより短い夏休みが終わり、子どもたちが元気に登校してきました。まだまだ、コロナ渦の中ですが、感染症予防と同時に、子どもたちの成長を育む行事も行っていく予定です。太陽が出ている日中は、危険な暑さでした。熱中症対策も同時に行っていきます。ご協力よろしくお願いいたします。

8/21 始まります!待っています!

いよいよ、月曜日から学校が始まります。例年より短く、何かと制限された夏休みでした。夏休み最後の週末です。お子さんには、健康で安全な過ごし方をするようお声かけください。残暑厳しい中ですが、体育館前のひまわりが咲き誇り、その横でコスモスが咲き始めています。暦の上では、もう秋ですね。

連日、気温が高いため、熱中症防止とコロナ感染防止対策を同時にする必要があります。家を出る前の水分補給と水筒持参を忘れないよう、ご協力をお願いいたします。

月曜日、元気な顔が揃うのを楽しみにしています。「キャプテンふくに」と職員一同、待っています。

8/20 水難事故に注意!

【水難事故防止のお願い】

毎日、暑い日が続いています。この暑さの中、涼を求め海や川に出かけての水難事故のニュースが、日々報道されています。野田市は、利根川や江戸川に囲まれ、加えて水路も多い地域です。ご家族で旅行に出かけた時は勿論ですが、お子さんが遊びに出かける時も水難事故にあわないよう注意をお願いいたします。「命はひとつ」です。特にこの週末、交通事故防止とともに水難事故防止にご協力ください。

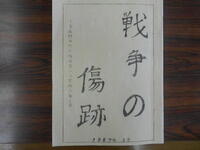

8/17 戦争の傷跡と鈴木貫太郎氏

この冊子は、1986年(昭和61年)度の卒業生が、担任の酒井先生とともに三ケ尾地区の13件のお宅を訪問し、戦時中のことを聞き取りした内容をまとめたものです。今から34年前に卒業した皆さんがまとめた冊子です。聞き取りのほかにも、当時の普門寺、あみだ寺、森川板金の倉庫の隣の墓、協同館の隣の墓、学校の門前の墓を調べたと書いてあります。当時は、どのお宅でも戦争のことを聞くと、戦地でのこと、戦地での生活のこと、三ケ尾地区の生活のこと、千人針のことなど教えてくれたそうです。話してくださった方々誰もが「戦争は二度としてはいけない。」と語っていたそうです。戦後41年の当時から34年経った今年、2020年、この冊子のページを開くとそこかしこに「戦争」を風化させてはならないという思いがあふれていました。

さて、75年前の8月17日は、終戦時内閣総理大臣だった野田出身(生まれは大阪、3歳より野田在住)の鈴木貫太郎氏の内閣解散の日でもあります。鈴木貫太郎氏は、昭和天皇の強い希望により、1945年(昭和20年)4月7日より内閣総理大臣に就任し、陸軍の反対を押し切って日本を終戦に導きました。戦後は、郷里の関宿町(現野田市)に戻り酪農の振興に尽力され81歳で没しています。死の直前「永遠の平和、永遠の平和」と非常にはっきりした声で二度繰り返したそうです。知るということは、考えることの源です。どうぞ、ご家庭でも話題にしてみてください。

8/16 平和祈念碑について

野田市文化会館の前に、平和祈念碑があります。 昭和20年8月6日午前8時15分、広島に人類史上初めて原子爆弾が投下されました。この祈念碑の石(白い四角の石)は、爆心地から近距離にあった広島市役所側壁の一部です。1986年の国際平和年にあたり、昭和61年、当時の 野田市長 川島健正氏 の名において「恒久平和」を願い建立されたものです。

この祈念碑は、あらためて、「平和」について考えるきっかけになります。特に高学年の社会の学習に役立つ資料です。保護者、地域の皆さまも機会がありましたら実際にご覧ください。

✳️参考文献 野田市ホームページ

詳細は、野田市ホームページ、トップページ「市政.市の紹介」→「野田市の紹介」→「野田市のプロフィール」→「平和祈念碑 碑文」に掲載されています。ぜひご覧ください。

8/15 本日、終戦記念日

本日は、1941年(昭和16年)に開戦された太平洋戦争が終結した1945年(昭和20年)8月15日から数えて、75年目の終戦記念日です。

幸い野田市は、大きな軍事施設がなく爆撃目標にならなかったため、他地域に比べると大きな被害は免れました。しかし、現在の野田市に居住していた当時の人々の生活に、大きな影響を及ぼしました。2016年8月10日の毎日新聞の記事によると、1945年3月10日の東京大空襲の際、300機出撃したB29の内5機が墜落し、その内の1機が、当時の福田村(現在の福田地区)に落ちたそうです。大怪我をした米兵は捕虜となり、悲惨な最期をとげたそうです。現在85才以上の方は、その当時の社会の様子や生活、もしかしたら墜落した米国機のことを覚えているかもしれません。

ここからはお願いです。子どもたちにも、発達段階に合わせて戦争のことについて語り継いでいくことが必要です。ご家族やご親戚、また近隣の方に戦争を経験された方がいらっしゃったら、その当時のことをお子さんに聞かせてあげる機会を作っていただけたら幸いです。家庭、地域、学校が協力して、これからの未来を創る子どもたちのよりよい成長を支えていきたいと願っています。よろしくお願いいたします。

8/13 地域の方々のご協力に感謝!

8/13(木)、今日は、上三ヶ尾、西三ヶ尾、下三ヶ尾地区の資源回収日でした。毎月、第二木曜日に地域の方々が、朝早くから資源回収を行ってくださっています。ここでも、本校は地域の方々に支えられています。小規模校で家庭数の少ない本校は、長きにわたり、この資源回収で得た利益の7割を支援していただいています。支援の根底にあるのは、「福二小の子どもたちは地域の宝」「未来を担う子どもたちのため」という地域の方々の温かい思いです。地域の方々のおかげ様に感謝しています。また、今日は、お家の人と一緒に資源回収の仕事をしている児童に会いました。家族の一員として地域の一員として、しっかり働いている姿が誇らしかったです。

8/8 校庭の除草に感謝!

8/8(土)、学校の施設(校庭)を貸出しているサッカーチーム「フォルテ」の皆さんが、校庭の除草をしてくださいました。梅雨明けと同時に、長く続いた梅雨のうちに蓄えた地下水を得て、草は、コロナ流行に関係なく勢いを増していました。今年度は、新型コロナウィルス感染症防止のための休業が続いたり、学校再開後も教育活動が制限されたりする中、思うように除草ができずにいたところでした。サッカーチーム「フォルテ」の皆さんに感謝しています。ありがとうございました。

8/7 登校日最終日

本日は、夏季休業中の登校最終日でした。3コマ終了直前~下校直前の各学級の様子です。集中して、学習した5日間でした。いよいよ明日から本格的な夏休みです。いろいろな制限がある中ですが、お子さんにとって、有意義かつ、安全に過ごすことができる夏休みになるようご協力ください。

また、7/31付の学校メールでお知らせいたしました通り、これまで通り3密に気を付け、特に、感染症関連の連絡必須案件の内容をもう一度ご確認いただき、夏季休業中であっても確実な連絡をお願いいたします。登校日等のご協力ありがとうございました。

8/6 新しい本の秘密!

本校の図書室の本は、市のお金で購入しています。毎年購入する新しい本は、各学校に配当された予算の範囲で、学校が希望する本を選んで購入しています。実は福二小は、子どもたち一人一人が買ってほしい本をカタログの中から選んで、発注するシステムにしています。(高額なシリーズ本、すでにそろっている本の場合は、再度考えてもらう場合もあります。)子どもたちが読みたいと思った本をそろえることが、読書欲向上にダイレクトにつながると考えたからです。先日、一人一人の希望を調査しましたので、本日発注いたします。小規模校だからこそできることです。本が届く日が待ち遠しいです。

8/6 交通指導員さんの見守りに感謝!

本校の近くひかり美容室わきの三叉路は、道がカーブしたところに位置し、特に登校の際は、車の往来が多くとても危険です。本校の児童も、この三叉路から美容室の向かい側にある学校に通ずる小道に入って登校しています。特に、その小道に入るために道路を横断する際は、何台もつながって往来する車の合間を見つけて渡らなくてはなりません。そこに、毎朝立って子どもたちの安全を守ってくださっているのが、「交通指導員さん」です。昨日に引き続き、ここにも大切なおかげ様があります。地域の方々のおかげで、子どもたちの学びが支えられています。感謝しています。

8/5 シャボン玉 とんだ!

夏休み前は、ずっと雨模様でした。夏休みに入り、やっと青空が戻ってきました。1年1組全員参加の本日、生活科の「夏と遊ぼう」の復習としてシャボン玉で遊びました。うちわや牛乳パック、モールやハンガー、段ボールやおたまなどのアイテムを使って、シャボン玉づくりを試していました。どうして、シャボン玉は空にとんでいくのか?など、不思議だなと思うことが、思考力を育みます。一つ一つの活動が、子どもたちの未来につながりますね。

8/5 地域の方々のおかげ様

夏休みに入りましたが、子どもたちが登校する際は、毎日欠かさず地域の方々が登校時の見守りをしてくださっています。毎日毎日、子どもたちへ温かい声かけをしてくださり、笑顔で接してくださっています。皆さんは、口々に「子どもたちは地域の宝だ。」と言ってくださいます。本当にありがたいことです。今朝は、長きにわたり、福田二小のことを見守っている正門脇の「けやきの木」が、微笑んでいるように見えました。地域の方々のおかげで、子どもたちの学びが支えられています。

8/4 一生懸命学習しています!

今日は、夏休みに入ってから二日目の登校日でした。夏休みの学習帳を進めたり、ALTのメルシー先生の勤務日でしたので、英語の学習を行ったりした学級もありました。また、1年生は、2回目のeライブラリを体験しました。自分のパスワードを自分で入力して、今までの復習に挑戦していました。福田二小の子どもたちは、英語が大好きな子が多いです。6年生は、好きな国のツアーコンダクターになった設定での学習をしました。おすすめの観光スポットや食べ物などをパソコン等で調べて、まずWriting(ライティング・書く)し、そしてSpeaking(スピーキング・話す)する学習です。フランスのおすすめのスイーツは、ブルターニュ地方で有名なクイニーアマンだと知っていて書いている子もいました。

8/3 梅雨が明けました!

8月に入り、ようやく関東の梅雨明けが発表され、久しぶりの晴れの一日でした。6年生は、登校日、1~5年生は、希望登校日でした。いつものように、登校した児童は、3コマみっちり学習して下校しました。本格的な夏休みは、今週末の土曜日からになります。福田二小の校庭には、ミンミンゼミとアブラゼミの鳴き声が響いています。そして、午後になるとヒグラシも鳴き始めます。いよいよ、夏本番です。お子さんの熱中症対策をお願いいたします。

7/31 明日から夏休み!

明日より夏休みです。今年は、梅雨がなかなか明けず、本日も雨が降りましたので、校庭で行う予定だった「夏休み前集会」を校内放送で行いました。内容は、1.生徒指導主任から休み中の安全について 2.計画委員会から夏休みの約束について 3.校長先生の話 です。実は、校長から全校児童の皆さんに夏休みの宿題を出しました。どんな宿題だったのか、お子さんに尋ねてみてください。また、子どもたちは、感染症対策で、今までと違った夏休み前の学校生活を過ごしました。保護者の皆さまや地域の方々には、ご理解いただき支えていただきました。感謝いたします。ありがとうございました。

7/31 野田市より冷感マスク配付

お知らせです。昨日、野田市より児童用冷感マスク一人三枚が届きましたので、本日配付致しました。使い捨てではなく、10回程度洗うことに耐えうるそうです。夏休み中にご使用くださいとのことです。尚、感染が拡大しています。引き続き夏休み中も、新型コロナ感染防止に、ご家族で取り組んでいただきますようお願いいたします。

7/30 初めて絵の具を使ったよ!

本日、1年生が、図工の学習で「初めての絵の具」に挑戦しました。それぞれが、思い思いに大きな紙に描いたアサガオの色塗りをしました。みどり色は、「黄色+青」「緑と黄緑」「黄色+青+紫」など、何種類かの絵の具を混ぜて作ることができることを学習しました。いろいろな色合いのみどり色を作って、みんな熱心に取り組んでいました。仕上げまであと一歩です。

7/29 希望個人面談実施

昨日、7月28日(火)・本日、29日(水)は、希望個人面談でした。新型コロナ感染防止のため、来校いただいた保護者の皆様には、マスク着用、昇降口での検温と記名、そして手指の消毒をしていただきました。ご協力ありがとうございました。面談の際は、担任は透明の衝立を使用し、保護者の皆様には、お子さんの机といすを使用していただきました。面談を通して、お子さんの学校や家庭での様子、頑張ったことや課題等々、情報共有できたことは大きな成果でした。今後の指導に生かしていきます。

7/29 空気でっぼうの実験

本日、4年生が、理科の「空気の働き」の学習の一環として、空気でっぼうを使って実験しました。どんな工夫をすると、鉄砲の中にあるスポンジが、より遠くに飛ぶのかの実験です。何度か挑戦するうちに、こつを見つけてだんだん遠くに飛ばすことができていました。友だち同士でこつを教え合ったり、競争したりしている中で、「空気をたくさん縮めると元に戻ろうとする力も強くなる」ことを体感していました。

7/3 7月の掲示物紹介

7月に入り、児童昇降口の掲示物が新しくなっていますので、紹介します。1つ目は、今月の保健目標「熱中症を予防しよう」の掲示物です。掲示物の内容は、熱を逃がすポイントは汗であること、汗と肌着の役割、熱中症についてのクイズ6問です。2つ目は、7月(July)英語(English)の掲示物です。夏に関連した物や出来事のイラストと名前、世界の花火大会(アラブ首長国連邦、ロシア、台湾)のことについての内容です。お子さんは、よく見ているでしょうか?家族団らんの話題にしてみてください。

7/27 1.6年生交流会(Zoom)!

本日5校時に、6年生が計画した「1.6年生交流会」を行いました。オンラインでの交流会です。それぞれの教室からの参加です。プログラムは、①自己紹介 ②クイズ ③ジェスチャーゲーム ④先生の話 です。6年生が進行と司会を務め、クイズの準備とゲームの練習を重ねて実現しました。密を避けるための工夫をこらした会でした。可愛い1年生が喜んでくれたので、6年生はとても嬉しそうでした。本当は、例年通り手をつないだりして、お世話をしたいというのが6年生の心の声です。

7/27 カウンセラーの先生と!

本日、スクールサポートカウンセラーの西原先生の勤務日でした。1年生も学校に慣れてきたところですので、1年生と個別の顔合わせの面談を行いました。困った時などにいつでも、相談できるようにパイプを作っています。保護者の皆様の相談もできます。声かけしやすい職員に伝える、連絡帳や電話で申し込むなど、どんな方法でも構いませんのでご希望がある場合は、ご連絡ください。次回は8月24日(月)です。

7/22 校庭にカブトムシがいた!

今日の昼休み、にじいろ学級のお友だちが、校庭のネット裏の木にいたカブトムシを見つけました。大きなオスのカブトムシです。ネット裏の木にいたと教えてくれたので、どんな木か確かめに行くとあまり大きくないクヌギの木でした。近くでセミの声が聞こえるので見てみると、アブラゼミ?が体を震わせて大きな音を出して鳴いていました。カブトムシやセミは、クヌギの木が好きなのですね。さすが「自然の宝庫」福二小です。

7/22 読書大好き 福二っ子!

7月より取り組んでいる「読書手帳」1冊分(低学年50冊、高学年30冊)が終わった児童が3人校長室に読書手帳を届けに来ました。1番乗りです。2冊目の表紙は、黄色です。「福二小には、本が好きな子がたくさんいます。」と図書館司書の吉野先生が話していました。とても嬉しいことです。図書室には、たくさんの新しい本が入っています。その一部を紹介します。まず、「チコちゃんに叱られる」シリーズです。知らなかったことを知る楽しさが味わえます。次は、「ゲゲゲの鬼太郎」妖怪シリーズです。少し怖いけれど夏には、ぴったりです。最後に、高学年向けの本です。「君の名は」「天気の子」の映画で有名な新海誠さんの本です。「星を追う子ども」「ほしのこえ」他など揃っています。長編です。保護者の方もお子さんが借りた本を一緒に読んでみてください。

7/21 今月の歌「にじ」手話で

今月の歌は、先月同様、童謡の「にじ」です。毎日、朝の会に流して手話で歌っています。全学年が手話に取り組んでいます。今日は、音楽専科の大舘先生の授業日でした。音楽の学習でも、もちろん「にじ」の練習をします。5時間目の4年生の授業をのぞくと、みんな真剣に手話で歌っていました。感染防止の工夫の一つでもあります。