活動報告

令和6年度大関作新館賞授賞式

第6回の授賞式は、3月20日に大田原市ピアートホールで行われました。授賞者は以下の通りです。

日本両棲類研究所所長 篠崎尚史

昭和31年1月8日生

授賞分野(授賞タイトル):「サイエンスの力でイノベーション」次世代を担う人材育成

篠崎氏は昭和31年日光市中宮祠で誕生された。米国州立ケンタッキー大学理学部生物学科・物理学科を卒業後、東京歯科大学などで研究を重ね、同角膜センター⻑、慶応大学医学部准教授等の要職を務めた。オオサンショウウオの角膜の上皮から体性幹細胞を発見、ヒトへの角膜移植の再生医療に世界で初めて成功するなど、角膜移植や再生医療の世界的な第一人者として多大な功績を残されてきている。さらに近年は栃木県内の中高生や教員等を対象に、「サイエンスの力でイノベーション」を合言葉とし、次世代の子どもたちに向けて探究的な学習や、AIなどの急速な技術の進展により、激しく変化する社会に順応した競争力のある人材に育てていくSTEAM教育の推進に尽力している。世界に誇る再生医療の第一人者として活躍されているだけでなく、県内の学術・教育に顕著な貢献をされてきている。(平成25年にはアメリカアイバンク協会・米国角膜学会のペイトン賞、令和3年にはアジアアイバンク協会賞を、ともに日本人として初めて受賞されている。)

令和5年度大関作新館賞授賞式

令和5年度大関作新館賞授賞式

第5回の授賞式は、3月20日に大田原市ピアートホールで行われました。授賞者は以下の通りです。

伝統工芸修復士 伊原美穂氏

昭和60年10月2日生

授賞分野:漆彩色をはじめとする文化財修復と地域貢献

伊原氏は昭和60年日光市の漆塗り工芸を家業とする家に誕生された。十代にして文化財建造物の修復士の道を志し、石川県の輪島漆芸技術研修所で漆塗り、絵具、刃物などの技術と文化を学ばれて研鑽を重ねられている。そして日光山大猷院二天門の漆彩色・修復の現場責任者を務められるなど、栃木県内を中心とする20以上の多くの文化財の保護と修復に関わってこられた。平成29年には栃木県認定伝統工芸士の資格を与えられており、現在は同志社大学文化遺産情報科学研究センター研究員の職にもある。伊原氏は比較的若齢であるが、文化財修復技術者として現場の仕事に関わりつつ後継者も育成、各種教育機関等における講演活動、さらにテレビ、新聞、雑誌等のマスメディアだけでなくソーシャルメディアであるSNS等の媒体を通して文化財保護の重要性を訴えるなどして多大な地域貢献をされている。将来のさらなる活躍が期待される優秀な人材であることは誰しも認めるところである。

伊原様、受賞誠におめでとうございます。今後のさらなる活躍を期待しております。

令和4年度大関作新館賞授賞式

令和4年度大関作新館賞授賞式開催

3月21日(火)に大田原市ピアートホールで令和4年度大関作新館賞授賞式(表彰状・徽章授与式)が行われました。表彰選考は、昨年12月末を締め切りとして募集、そして選考委員会が開催され令和4年度の授賞者が決まりました。

授賞者は以下の通りです。

歴史研究家 新井敦史氏 昭和42年3月19日生

授賞分野 黒羽藩主大関家の歴史研究

新井氏は昭和42年群馬県富岡市で誕生、1990年筑波大学第一学群人類をご卒業、そして1995年同大学院博士課程歴史・人類学研究科で単位取得後、同年より旧黒羽町芭蕉の館の学芸員となられた。以来、黒羽藩主大関家の歴史研究を進め、企画展開催、古文書講座を開催するなどの一般社会人を対象とする教育活動に熱意を注いできた。さらに、黒羽地域ゆかりの図録・編集のみならず数多くの論文等の執筆をされてきた。下野新聞に長期にわたり掲載された「下野おくのほそみち」や、その他多数の出版物を出されており、総計は250にものぼる。第4回随想舎歴文研出版奨励賞を受賞した「下野国黒羽藩主大関氏と資料保存」の出版(2007年)がその代表例であろう。このように、黒羽藩主大関家の歴史探求および「おくのほそ道」の教育普及活動へ尽力は、他に類を見ないほど特筆される新井氏の業績である。今後のご研究の発展も大いに期待されるものである。

授賞された新井 敦史様、誠におめでとうございます。

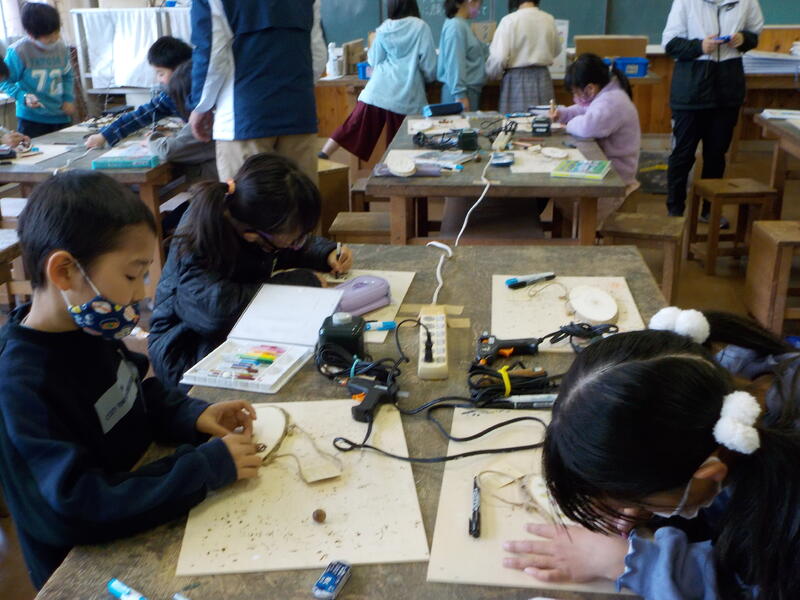

出前授業 1年生

2年生に引き続き、1年生も、木の壁掛けづくりを行いました。

自由な発想で、楽しく作品を作ることができました。

上手にできたね。

世界に一つしかない壁飾りです。

なす高原自然の家 出前授業

前校長である田崎真先生による出前授業が行われました。

久しぶりに会えて子供たちも嬉しそうです。

みんな黙々と作業に取り組みました。

完成作品をご覧ください!

お家で飾ってくださいね。