作新館復興プロジェクトを立ち上げました。 支援サイト https://readyfor.jp/projects/sakushinkanproject2020

ごあいさつ

本校のホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。

4月1日より黒羽小学校に赴任しました校長の先山光洋です。どうぞよろしくお願いします。

黒羽は、かつて城下町であった名残が今でも感じられるところです。松尾芭蕉とその弟子の曽良が2週間ほど滞在した場所として有名です。町のあちらこちらに、関連する石碑等を見ることができます。また、黒羽城址公園から続く閑静な道が大宿街道です。大宿街道は、春には桜並木が広がり、やがて紫陽花が咲き、秋には紅葉が美しく、冬は雪景色を楽しめる美しい街道です。その道沿いにあるのが、黒羽小学校です。

本年度、1年生21名が入学し、児童数141名になりました。

校訓「不如学」(「学ぶに如(し)かず」)にありますように、子供たちが自ら学び、自ら考えられるように支援していきたいと思います。今年度、「安全、安心、幸せ」、「ポジティブ」をキーワードに、学習や学校行事等に取り組んで参ります。

学校経営方針は「知・徳・体バランスのとれた児童の育成」、「目指す子供像」は「根気強くがんばる子供 ①毎日しっかり学習する子供 ②他人の心の痛みがわかる子供 ③最後まであきらめない子供」です。この実現に向けて教職員一同、精一杯務めさせていただきます。

どうぞ、本校の教育に御理解と御協力をお願いいたします。

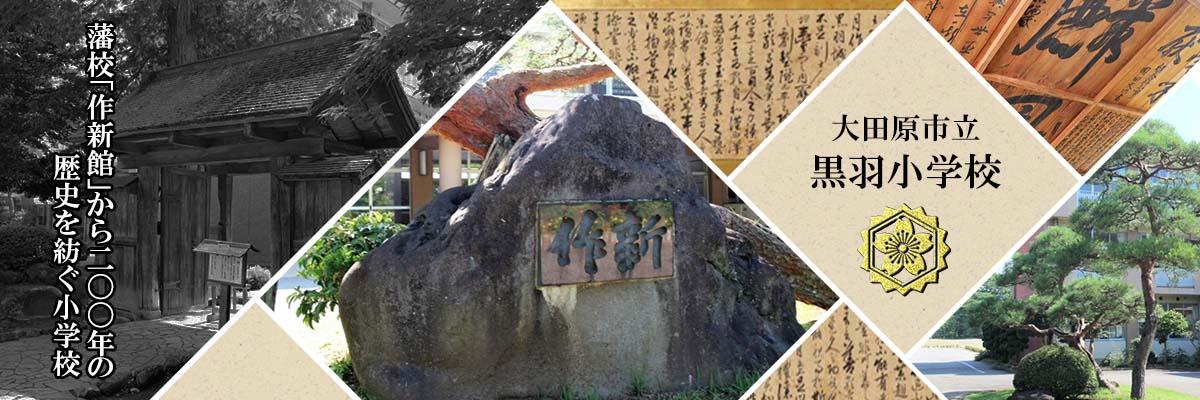

黒羽小学校の歴史について

令和元年度PTA会長 大金 春樹

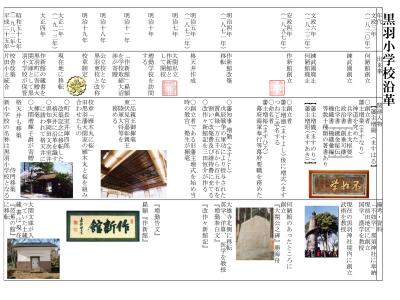

黒羽小学校は平成25(2013)年に片田小学校と統合して、今年度6年目になる小学校です。黒羽小学校の歴史は古く、黒羽藩の殿様、大関増業(マスナリ)により、素読所から始まり文政3年(1820年)『阿陋館(カロウカン)』と『練武園(レンブエン)』の2つの学校を創立したことから黒羽小学校の歴史は始まり、約200年続く学校です。

そして、黒羽小学校の前身でもある『作新館(サクシンカン)』が誕生し、作新館と名を付けたのは『勝 海舟』と伝わっています。この作新館の名前を聞いて、頭に浮かぶ方も多いと思います。宇都宮市にある作新学院は、当時、作新館で先生をしていた2人の兄弟が作新館から黒羽小学校に名前が変わる時、作新の名前が無くなるのを残念に思い、次の赴任先であった下野英学校の当時の校長先生に作新館の素晴らしさを伝え、その学校が作新の名前を引き継ぎ、後に『作新学院』となったそうです。よって、作新の流れを受け継いでいるのは、黒羽小学校と作新学院の2校になります。

私には大切にしている言葉があります。それは、『子供は宝』です。この言葉は、十数年前に初めて学校関係の役員になった時に聞いた言葉です。それ以来、学校に関わる際は、この言葉を胸に秘めて行ってきました。そして、今年度、改めて私にとって子供たちとはなんだろう?と考え、入学式の挨拶で、『お日様のような新一年生』から始まり、『お日様のように、温かく、優しく、元気に6年間を過ごしてください。』と締めました。

子供は宝。そして、子供たちはすべてを照らすお日様と考え、この2つを大切にし、子供たちの心をキズつけないように、子供たちの心を曇らせないようにこの1年、子供たちの笑顔、そして大きな一人一人の可能性の為に、皆様のチカラと考えをお借りして黒羽小学校のPTA活動を行っていきたいと考えております。

歴史が深い学校のPTA会長を務めることは、とても名誉でありますが、過去の歴史や伝統がいかに立派なものであったとしても、現在の私たちが努力しなかったら、作新の流れは途絶えてしまいます。地域の皆様と先生方、次の世代の子供たちに受け継ぐ事も重要な役目と考えております。

(参考文献:黒羽小学校『作新の流れ』昭和49(1974)年より)

黒羽小学校のHPを開設するにあたって

平成29年度PTA会長 屋代 隆

地域社会における学校教育の基本理念の一つに、「地域・郷土の歴史、伝統、文化」の継承とそれらの啓発があります。黒羽小学校は、安政4年(1857年)に黒羽藩が藩校として「作新館」を創立されたものを、現在まで継承してきました。「作新館」の前身である「何陋館」の時代に遡れば200年の永きにわたり、歴史と伝統を受け継いで来ていることになります。明治21年には、宇都宮市の下野英学校が私立作新館の名称を継承したほど、格式の高い歴史的背景を有しています。全国的にも稀有な例であり、地元民としても大変な誇りです。創立以降、校名は変遷してきましたが、「何陋館」「作新館」以来の歴史はそのまま継続しているのは、皆さまご存じのとおりです。

江戸期に藩校として設立され、現在もそれを継承する学校が存在している例は、全国で70-80あるそうです。その中で小学校が継承校となっているのは数少なく、栃木県内では我々の黒羽小学校があるくらいで、関東地区でも他にはなさそうです。「何陋館」の設立から200年もの長きにわたり、地域の教育をリードする場として存続してきた作新館・黒羽小学校の歴史はまさに得々たるものです。例えば、二千三百点の「大関家文庫」や四千四百冊もの書籍からなる「作新館文庫(大関文庫)」が関係者の多大な努力により、長期間にわたり保存・利用されてきました。後者の「作新館文庫」は大関氏の蔵書や藩校作新館の蔵書からなるもので、大正4年(1915年)に大関増輝氏から寄贈され当時の黒羽小学校に納められました。学校構内の土蔵に保管され、毎年夏前後になると曝書が行われました。当時児童であった私もふくめ黒羽小学校の卒業生であれば誰でも「虫干し」の経験があります。高学年になると、先生方の指示のもと土蔵から蔵書を取り出し、そして陰干しをしてまた戻す。当時は、重要な書物であることなどほとんど知らずに、「虫干し」に参加していました。現在は、作新館公印等の他の重要な品目とともに「芭蕉の館」に移され保存・研究されています。

さて、全国には数多くの初等・中等・高等学校があります。大学、大学院大学も含めて、それぞれの個性に立脚した歴史と伝統を如何にして創造していくか、は重要な課題です。そして、教育、とくに全人的教育にはたす良き歴史と伝統の力には計り知れないものがあります。その様な伝統ある学校に関わりをもつことができたのはこの上ない幸せです。今回、教職員の皆様方のご協力のもとPTAが直接支援する黒羽小学校のホームページがスタートできることになりました。作新館という藩校、そしてそれを継承する現大田原市立黒羽小学校に関わる歴史、文化、伝統の重要性を改めて想ってみるべき良い機会であると考えます。

現在の黒羽小学校の通知表には、大きく「作新」と表書きされています。現役の児童の皆さんも、何となく歴史のあるこの小学校に通っていると、通知表だけでなく多くのものから無意識に歴史と伝統なるものを自覚してくるのではないでしょうか。それが歴史と伝統の力であると信じます。そして、自然に高い品性まで手にすることができるのではないでしょうか。押しつけではない真の教育の原点がそこにあるように思えてなりません。

(参考文献:新井敦史『下野国黒羽藩主大関氏と史料保存』随想舎、2007年)