作新館復興プロジェクトを立ち上げました。 支援サイト https://readyfor.jp/projects/sakushinkanproject2020

三田称平の「作新館」(現黒羽小学校)に関係した漢詩について

―幕末・明治初期、「作新館」(現黒小)の教員であった三田称平が自ら教科書を読む姿や自ら教室で教科書を講義をする姿、そして子供たちが教科書を声を出して読んでいる姿を詠った漢詩などを中心に〕― その2

黒羽小学校 昭和44年度卒業生 大沼美雄

三、「尚書」1首について

ここでは『地山堂明治詩抄 第壱編』56頁に収録されている安政2年(1855年)に作られた「尚書」という漢詩、その中身を紹介させていただきます。

〈原 文〉

徐福携書避虎秦、子孫遂作本邦人。方今束閣何辺在、欲向雲山烟水詢。

〈書き下し文〉

(徐福(じょじょふく)書(しょ)を携(たづさ)へて虎秦(こしん)を避(さ)く、子孫(しそん)遂(つひ)に本邦人(ほんぱうじん)と作(な)る。方今(はうこん)束閣(そくかく)何辺(なへん)にか在(あ)る、雲山(うんざん)烟水(えんすゐ)に向(むか)つて詢(と)はんと欲(ほつ)す。)

〈現代語訳〉

徐福(という人)が(『尚書(書経)』という古い)書物を手に持ち、(あの)酷(むご)い政治を行っていた秦の国から逃れ、(我が国に渡来して来て、その)子孫たちは最終的には我が国の国民になった。今、(書物が置かれていた)建物は一体どこにあるのか。私はその在処を雲が懸かっている山や霞が懸かっている川に問いかけてみようと思う。

〈余 説〉

この詩には実は三田称平自身の手になる「相伝日本国有二古文尚書百篇一。秦火以前、徐福所二持去一。欧陽公之詩亦言レ之。」(相伝(あひつた)ふるに日本国(につぽんこく)に古文尚書百篇(こぶんしゃうしょひゃくぺん)有(あ)り。秦火以前(しんくわいぜん)に、徐福(じょふく)の持(も)ち去(さ)る所(ところ)なり。欧陽公(おうやうこう)の詩(し)に亦(また)之(これ)を言(い)ふ。)という注が付いています。「伝説によれば(我が)日本国には(漢籍の本場の大陸には無い)『古文尚書』(全)1百篇(という非常に珍しい『尚書(書経)』)が伝わっているとのことです。(それは)秦の(始皇帝が)火(でもって焼いてしまった)以前に徐福(という人)が(日本に)持って来た所(の物)です。(なお、このことについては)欧陽先生の詩の中にもまた記述があります。」という意味です。江戸時代の中期の国学者伊勢貞丈(さだたけ)(安斎。享保2年12月28日・1718年1月29日~天明4年5月28日・1784年7月15日)の『安斎随筆』巻之9、呉の泰伯秦の徐福の条(『故実叢書』第18回、243頁)にも「秦の徐福尚書を持ちて日本へ来ると云ふ事異国の書に載せたれども我が朝の国史に見えざる事なれば信ずべからず」とある通り、我が国には秦の始皇帝の時代に徐福という人が始皇帝が焚書を行う以前に『尚書』(『書経』)を我が国に持って来たという伝承が確かにあります。三田称平はこの「尚書」という漢詩と「読尚書」(尚書を読む)という漢詩の第2首目をそういった伝承を元にして作っています。

ところで、伊勢氏の云う「異国の書」とは一体何のことでしょうか。徐福については『史記』巻第118、淮南衡山(わいなんこうざん)列伝第58、淮南伝(中華書局本、第10冊、3086頁)や『漢書』巻第45、列伝第15、伍被(ごひ)伝(中華書局本、第7冊、2171頁)や『三国志』巻第47、呉書、呉主伝第2(中華書局本、第5冊、1136頁)などといった大陸の史書の中に確かに記述がありますが、徐福について日本に行ったとか、日本に『尚書』(『書経』)をもたらしたとかいう記述はこういった書物には全くありません。

なお、三田称平は「百篇」と記述していますが、このことについては『漢書』巻第30、芸文志第10(中華書局本、第6冊、1706頁)に「故書之所レ起遠矣。至二孔子篹一焉、上断二於堯一、下訖二于秦一、凡百篇。而為二之序一、言二其作意一。秦燔レ書禁レ学。済南伏生独壁蔵レ之。漢興亡失、求二得二十九篇一。」(故(ゆゑ)に書(しょ)の起(お)こる所(ところ)遠(とほ)し。孔子(こうし)の篹(のべつく)るに至(いた)りて、上(かみ)は堯(げう)に断(た)ち、下(しも)は秦(しん)に訖(およ)ぶまで、凡(すべ)て百篇(ひゃくぺん)。而(しかう)して之(これ)が序(じょ)を為(つく)り、其(そ)の作(つく)れる意(こころ)を言(い)へり。秦(しん)書(しょ)を燔(や)きて学(がく)を禁(きん)ず。済南(さいなん)の伏生(ふくせい)独(ひと)り壁(かべ)に之(これ)を蔵(かく)す。漢(かん)の興(おこ)りてや亡失(ばうしつ)せるを、二十九篇(にじふきうへん)を求(もと)め得(え)たり。)とあるのが参考になると思われます。

また、三田称平は「欧陽公之詩」と記述していますが、これは北宋の欧陽修(1007年~1072年)の漢詩文集である『欧陽文忠公集』巻第54(台湾商務印書館刊四部叢刊本、401頁)に収録されている「日本刀歌」という詩のことであります。「日本刀歌」の中には「伝聞其国居二大島一、土壌沃饒風俗好。其先徐福詐二秦民一、採レ薬淹留丱童老。」(伝(つた)へ聞(き)く其(そ)の国(くに)は大島(だいたう)に居(を)り、土壌沃饒(どじゃうよくぜう)風俗(ふうぞく)好(よ)し。其(そ)の先(さき)徐福(じょふく)秦民(しんみん)を詐(いつは)り、薬(くすり)を採(と)つて淹留(えんりう)丱童(くわんどう)老(お)ゆ。)とあり、「徐福行時書未レ焚、逸書百篇今尚存。」(徐福(じょふく)行(ゆ)く時(とき)書(しょ)未(いま)だ焚(や)けず、逸書百篇(いつしょひゃくぺん)今(いま)尚(な)ほ存(そん)す。)とあり、「先王大典蔵二夷貊一。」(先王(せんわう)の大典(たいてん)夷貊(いばく)に蔵(をさ)まる。)とあります。欧陽修は日本にある「逸書百篇」(『尚書』・『書経』)についてそれを徐福がもたらしたものであるということを臭わせてはおりますが断定までしているわけではないようです。なお、詩の中に見える「束閣」という語は唐の韓愈(かんゆ)(768年~824年)の「寄盧仝」(盧仝(ろどう)に寄(よ)す)という詩の中の「春秋三伝束二高閣一、独抱二遺経一究二終始一。」(春秋(しゅんじう)の三伝(さんでん)、高閣(かうかく)に束(つか)ね、独(ひと)り遺経(ゐけい)を抱(いだ)いて終始(しゅうし)を究(きは)む。)という表現を踏まえた物であると思われます。

四、「作新館講尚書」(別題は「読尚書」)2首について

ここでは「地山堂詩文草稿綴(北嶽居士三田恒介墓表外)」の中に収録されている慶応4年の旧暦の4月に作られた「作新館講尚書」(作新館に尚書を講ず)という漢詩2首、(前述した通り、この2首は『地山堂雑記 第36編(地山詩集 一集)』地山堂安政後集の中に収録されている「読尚書」(尚書を読む)という題の詩2首を元にして作られた物です。)その中身を紹介させていただきます。

【第1首目】

〈原 文〉

三千余載古書遺、佶屈敖牙豈易知。可惜晦翁不下筆、葱湯麦飯枉留詩。

〈書き下し文〉

(三千余載(さんぜんよさい)古書(こしょ)遺(のこ)る、佶屈敖牙(きつくつがうが)豈(あ)に知(し)り易(やす)からんや。惜(を)しむ可(べ)し晦翁(くわいをう)筆(ふで)を下(くだ)さざるを、葱湯麦飯(そうたうばくはん)枉(ま)げて詩(し)を留(とど)む。)

〈現代語訳〉

(成立以来、)三千年以上、(の非常に長い時間が経過したのにも関わらずこの『尚書』(『書経』)という)古い書物は(滅びずに今現在にまで)伝わって来た。(ただ、唐の韓(かん)愈(ゆ)が「進学解(しんがくのかい)」という非常に有名な作品の中で)「佶屈敖牙(きっくつごうが)(文章は読みにくくて難しい)」(と評したように文章が余りにも難解なの)で(その意味は)わかりやすいとはとても云えない。(私はかなり)残念に思う。(あの)晦(かい)翁(おう)(すなわち、朱子)が(『尚書』(『書経』)については)自らは注を付けなかったことを。(また、自分の門人で自分の娘婿でもあった蔡沈に代わりに付けけせたということを。)(そして私は思いを馳せる。)(或る日、蔡沈の家を訪問した朱子であったが蔡沈は生憎(あいにく)留守。代わりに応対してくれた蔡沈の娘、つまり朱子の孫娘が)葱のスープと麦飯(むぎめし)(でもってささやかな持てなしをしてくれた。それ)に(対して朱子は)わざわざ詩を作って(それを紙に書き記し、それを後でお父さんに見せてやってくれと)置いて来た(という逸話に)。

〈余 説〉

どんな作品を読む場合でも誰の注で読むかまた誰の解説で読むかということ、誰の注が付いたテキストまた誰の解説が付いたテキストを選んで読むかということは実はとても大切なことです。それはちょうどクラシックの名曲、例えばベートーベンの第9を誰の指揮するどこのオーケストラの演奏で聴くかということにこだわり、指揮者やオーケストラを意識的に選んで聴くというのと似ています。ちょっと通なこだわりのある人であれば、「あの人の解説で読みたい、あの指揮者あのオーケストラの演奏で聴きたい。」という思いが湧き上がって来るということはよくあること。「あの大学者ならどんなふうな解説をしてくれるだろうか。あの演奏家ならどんなふうな演奏をしてくれるだろうか。」といった思いが自然に湧いて来てわくわくするというのもよくあることではないかと思われます。

南宋の朱子(本名は朱熹)は「大学」にも「中庸」にも『論語』にも『孟子』にも『周易』(『易経』)にも『毛詩』(『詩経』)にも『孝経』にも『楚辞』にも自ら注を付け、注解書を出版をしています。後漢の鄭玄・唐の孔穎達(くえいだつ)(574年~648年)と並ぶ儒学史史上の超々大巨星である朱子。その朱子の注でもって上記のような書物を読んだ人、特にしっかりと読んだ人はたいていは朱子の注の素晴らしさ・解説のすごさを身にしみて感じ取るようになるようです。ただ、朱子は何故か『尚書』(『書経』)については自らは注を付けず、その注を付けるという仕事を自分の門人で自分の娘婿でもあった蔡沈に任せてしまっていたのです。例えば『詩集伝』全 8巻、又は全20巻は朱子が自ら付けた注が入った朱子による『毛詩』(『詩経』)の注釈書ですが、『書集伝』全 6巻 (別名は『書経集註』)は朱子ではなくて蔡沈が付けた注が入った蔡沈による『尚書』(『書経』)の注釈書であったのです。それで、三田称平や私のような後世の儒学者は『尚書』(『書経』)については朱子の注では読むことができなかったのです。実は私には『尚書』(『書経』)については「何だ。ここに付いている注は朱子の注ではないのか。是非とも朱子が付けた注で読みたかったのに。」ということを感じた大学時代の思い出があるのですが、実は三田称平にもそのように感じていたことがあったということをこの詩の中の「惜しむ可し晦翁筆を下さざるを」(私はかなり残念に思う。あの晦翁すなわち朱子が『尚書(『書経』)』については自らは注を付けず、自分の門人で自分の娘婿でもあった蔡沈に代わりに付けさせたということを。)という一句から窺い知ることができるのです。三田称平と私は実に145歳もの年齢の開きがあるわけでありますが、全く同じようなことを感じていたということなのです。なお、NHKの或る音楽番組の中で或るピアニストが「実はメンデルスゾーンという作曲家は何故かオペラだけは1曲も作ってはいなかったんですよ。彼のオペラ観たかった、聴きたかったのにねえ。」と発言されておられましたが、私や三田称平の朱子に対する思いは要はこれと殆ど同じことであったのであります。なお、黒小には大関増徳(ますよし)公(能登守(のとのかみ)。天保10年9月19日・1839年10月25日~大正4年・1915年1月27日)旧蔵本の寛文3年(1663年)の旧暦の正月刊行の『書経集註』全10巻全10冊本 がありましたが、今は黒羽芭蕉の館に移されています。

この詩には『地山堂雑記 第36編(地山詩集 一集)』地山堂安政後集の中と『地山堂明治詩抄 第弐編』35頁に実は三田称平自身の手になる「晦翁訪二蔡沈一不レ遇。其女出二葱湯麦飯一翁留レ詩。蓋沈翁之壻作二書集伝一者。」(晦翁(くわいをう)蔡沈(さいしん)を訪(と)ふも遇(あ)へず。其(そ)の女(むすめ)は葱湯麦飯(そうたうばくはん)を出(いだ)し翁(をう)は詩(し)を留(とど)む。蓋(けだ)し沈(しん)は翁(をう)の壻(むこ)書集伝(しょしふでん)を作(つく)れる者(もの)なり。)という注が付いていますが、これに関係のある物として清の褚人穫(ちょじんかく)(1635年生)の『堅瓠集(けんこしゅう)』第3集、巻第3、葱湯麦飯(『筆記小説大観』江蘇広陵古籍刻印社本、第15冊、95頁)には「朱晦菴訪婿蔡沈不遇其女出葱湯麦飯留之意謂褻不安晦庵題詩云葱湯麦飯両相宜葱補丹田麦療飢莫謂此中滋味薄前村還有未炊時」とあります。これは「朱晦菴(しゅくわいあん)婿(むこ)の蔡沈(さいしん)を訪(と)ふも遇(あ)へず。其(そ)の女(むすめ)葱湯麦飯(そうたうばくはん)を出(いだ)して之(これ)を留(とど)む。意(こころ)に謂(おも)ふに褻(な)れたるは安(やす)からず、と。晦庵(くわいあん)詩(し)を題(だい)して云(い)ふ。葱湯麦飯(そうたうばくはん)両(ふた)つながら相宜(あひよろ)し。葱(ねぎ)は丹田(たんでん)を補(おぎな)ひ麦(むぎ)は飢(うえ)を療(いや)す。謂(い)ふ莫(な)かれ此(こ)の中(うち)に滋味(じみ)薄(うす)しと。前村(ぜんそん)還(ま)た有(あ)り未(いま)だ炊(かし)がざるの時(とき)。」と読むことができます。これは「朱晦庵(しゅかいあん)(すなわち、朱子)は(或る日、自分の)娘婿の蔡沈の家を訪問したが留守で会えなかった。蔡沈の娘(つまり朱子の孫娘)が葱のスープと麦飯を出してくれて、(すぐには帰らないようにと)引き留めてくれた。彼女は腹の中で秘かに思った。「いつも口にしているような脂っこい物を出せばかえって満足してもらえないのではないか。」と。(それでさっぱりとしたものを出してみたのだ。)そこで誨庵(朱子)は次のような詩を作った。「葱のスープも麦飯も2つとも素敵な飲み物であり食べ物だ。葱のスープは丹田を整え、麦飯は腹減りを癒やしてくれる。絶対に云ってはいけない。味が薄くて淡泊過ぎるなどと。食事がまだ出来ていない時には目の前の村からの食事の提供もある。」という意味です。この「葱湯麦飯」で始まる七言絶句はなかなかよく出来た詩ではありますが、朱子の漢詩文集である『誨庵先生朱文公文集』全 121巻内には実は収録されてはいない作品です。

【第2首目】

〈原 文〉

徐福避秦来我土、子孫長住歳千余。誰向西人為艶説、海東有箇不焚書。

〈書き下し文〉

(徐福(じょふく)秦(しん)を避(さ)けて我(わ)が土(ど)に来(き)たる、子孫(しそん)長(なが)く住(す)むこと歳千余(としせんよ)。誰(たれ)か西人(せいじん)に向(むか)つて艶説(えんせつ)を為(な)さん、海東(かいとう)に箇(こ)の不焚(ふふん)の書(しょ)有(あ)り。)

〈現代語訳〉

徐福という人は(あの秦の始皇帝の下(もと)暴虐な政治が行われていた)秦の国から逃げ出して我が国にやって来た。(それ以来、その)子孫たちは一千年以上の長きに渡って(我が国に)居住して来た。一体どこの誰が大陸の人たちに向かって(大陸の悠久の歴史・偉大な文明文化を念頭に置きながら、)羨ましいねなどという話をするであろうか。(誰もそんな話はしないであろう。)(大陸から見て)海の彼方の東の国(である我が国)には(この)一個の(あの始皇帝の)焚書を免れた(『尚書(『書経』)』という)書が伝わっているのであるから。

〈余 説〉

この詩にも『地山堂雑記 第36編(地山詩集 一集)』地山堂安政後集の中にだけではありますが、実は三田称平自身の手になる「相伝日本国有二尚書百篇一。徐福所二持来一。秦火以前之書。」(相伝(あひつた)ふるに日本国(につぽんこく)に尚書百篇(しゃうしょひゃくぺん)有(あ)り。徐福(じょふく)の持(も)ち来(きた)る所(ところ)なり。秦火以前(しんくわいぜん)の書(しょ)なり。)という注が付いています。「伝説によれば(我が)日本国には(漢籍の本場の大陸には無い)『尚書』(全)1百篇(という非常に珍しい『尚書(書経)』)が伝わっているとのことです。(それは)徐福(という人)が(日本に)持って来た所(の物)です。秦の(始皇帝が)火(でもって焼いてしまった)以前の書物です。」という意味です。

五、「作新館」(別題は「作新館偶成」)1首について

ここでは『地山堂明治詩抄 第弐編』58頁や『地山堂雑記 第37編(地山詩集 二集)』地山堂明治集の中に収録されている三田称平が作新館の文学教授になった明治4年10月2日(1871年11月14日)に作られた「作新館」という漢詩1首(『地山堂雑記 第37編(地山詩集 二集)』地山堂明治集の中や『地山堂明治詩鈔』の中に於いては詩題は「作新館偶成」)、その中身を紹介させていただきます。

〈原 文〉

朝議一新重学生、始知負笈勝帰耕。秋涼不寐満堂雨、幾処書声対短檠。

〈書き下し文〉

(朝議一新(てうぎいつしん)学生(がくせい)を重(おも)んず、始(はじ)めて知(し)る笈(きふ)を負(お)ふことの帰耕(きかう)に勝(まさ)るを。秋涼(しうりゃう)寐(い)ねられず満堂(まんだう)の雨(あめ)、幾処(いくしょ)の書声(しょせい)か短檠(たんけい)に対(たい)す。

〈現代語訳〉

朝廷(新政府内)の方針が劇的に新しくなって(今までとは異なり、一転して)学生が大切にされるようになった。(それでみんな)初めて分かって来た。学校に通学することの方が帰農して農業をやることよりも増しであるということを。秋の少し涼し過ぎる夜はなかなか眠ることができない。ましてや校舎の建物いっぱいに雨が降り注いで来ている中では。何人の子供たちの本を読む声が響き渡っていることか、「短檠」(と呼ばれて来たあまり背が高くない燭台)に向かって。(こんなに一生懸命勉強し努力していれば、何れ将来は立身出世をして「短檠」ならぬ「長檠」を身近なものとするような高い地位・身分を得るなどということにもなるかもしれない。ただ、そうなった暁にも決して忘れるでないぞ。「短檠」の前で本を読み努力を重ねていた子供の頃のことを。)

〈余 説〉

この詩の中に見える「書声」という語についてはどの辞書にも載っておらず、意味の取りようがありませんでしたが、杜甫の「題衡山県文宣王廟新学堂」(衡山県(かうざんけん)の文宣王廟(ぶんせんわうべう)の新学堂(しんがくだう)に題(だい)す)という詩などに「読書声」という語があること、また『太平御覧(たいへいぎょらん)』巻第120、偏覇部4(大化書局本、第1冊、579頁)などに「誦書声」という語があること、そういったことから考えて「書声」という語については「読書声」という語、又は「誦書声」という語の省略形であると捉え、意味を「本を読む声」としてみました。

ところで、この詩の中には「短檠」という語が見えますが、これはこの詩の云わんとすることを理解するに当たっては最も重要なキーワードになっていると思われる語です。唐の韓愈の漢詩文集である『朱文公校昌黎(しょうれい)先生集』巻之5(台湾商務印書館刊四部叢刊本、60頁)に「短燈檠歌」(短燈檠(たんとうけい)の歌(うた))という詩が収録されていますが、その中には「長檠八尺空自長。短檠二尺便且光。」(長檠(ちゃうけい)八尺(はつしゃく)、空(むな)しく自(みづか)ら長(なが)し。短檠(たんけい)二尺(にしゃく)、便(べん)且(か)つ光(ひか)る。)とあり、「風露気入二秋堂一涼。」(風露(ふうろ)の気(き)は秋堂(しうだう)に入(い)つて涼(すず)し。)とあり、「裁レ衣寄レ遠涙眼暗、」(衣(ころも)を裁(した)て遠(とほ)きに寄(よ)せんとして涙眼(るゐがん)暗(くら)く、)とあり、「此時提携当二案前一。看レ書到レ暁那能眠。」(此(こ)の時(とき)提携(ていけい)して案前(あんぜん)に当(あた)る。書(しょ)を看(み)て暁(あかつき)に到(いた)るまで、那(なん)ぞ能(よ)く眠(ねむ)らむ。)とあり、「一朝富貴還自恣、長檠高張照珠翠。」(一朝(いつてう)、富貴(ふうき)にして還(ま)た自(みづか)ら恣(ほしいまま)なれば、長檠(ちゃうけい)高(たか)く張(は)つて珠翠(しゅすゐ)を照(て)らす。)とあり、「牆角君看短檠棄。」(牆角(しゃうかく)、君(きみ)看(み)よ、短檠(たんけい)の棄(す)てらるるを。)とあります。韓愈がこの詩の中で云わんとしていることは、燭台には「短檠(たんけい)」と呼ばれる高さ二尺足らずの背の低い燭台と「長檠(ちょうけい)」と呼ばれる高さ八尺の背の高い燭台の2種類がある。前者は立身出世前の苦学生が狭い部屋に籠もって夜中まで勉強したり、女の人がやはり狭い部屋で夜中まで縫い物をしたりする際に用いられる物であり、後者はその反対に広い部屋で用いられる物である。自分も苦学生だった時代には受験勉強に力を注ぎ、夜が明けるまで「短檠」を目の前にして勉学に励んだものだ。おかげさまで自分はとんとん拍子に立身出世して今は大臣にまで上り詰めることができている。立身出世を遂げたので恐らくこれからは「長檠」が明るく点(とも)る広い部屋で豪華で贅沢な宴会を堪能するなんていう体験をすることにもなるであろう。その時には「短檠」はいらなくなり、捨ててしまうなんてことにもなるであろうか。いや、そんなことにはならないであろう。自分は「道」をしっかりと弁えている、儒学者としての信念をちゃんと持っている、一本気な人間なので、「短檠」を目の前にして必死に読書などをして頑張っていた少年時代のことは決して忘れないのだ。ということであります。韓愈のこの詩の云わんとしている所を踏まえ、三田称平は黒羽藩の藩校で学ぶ子供たちが「短檠」を目の前にして夜遅くまで教科書を音読している姿を詩にうたい、更にこんな苦学を続けていればきっと将来は立身出世をし、「長檠」を使うようにもなるであろう。ただ、そうなった場合でも決して「短檠」を捨てるな、忘れるな。若い頃、「短檠」を目の前にして夜遅くまで学習に励んでいた昔のことを忘れてはならない。なぜならそれが今の自分を自分たらしめた原点なのであるからといった思いを言外に含ませているのです。なお、三田称平が作新館の校舎の中で夜中に本を読む子供たちの声を聞いて、なぜ子供たちの将来の立身出世を想像してしまっているのか。それは韓愈の「短燈檠歌」からの影響を受けたからではありますが、その他に『孝経』開宗明義章(かいそうめいぎのしょう)第1の中の或る有名な一節からも影響を受けていたということが容易に考えられます。ただ、そのことについては後文で改めて述べさせていただきます。

六、「書作新館天井」(別題は「作新館開講賦一詩」「壬申秋作新館新造天井使寄宿生徒二十三名各書一詩予与五六教官亦聊録盛事」「明治壬申秋、造天井於講堂。使寄宿生徒二十三名、各書一詩。予与五六同僚亦聊録盛事」)1首について

ここでは『地山堂明治詩抄 第弐編』58頁に収録されている明治5年の秋に作新館の講堂に天井が張られた際に三田称平が作り、その天井板に墨書した「書作新館天井」(作新館の天井に書す)という漢詩1首(「地山堂詩文草稿綴(北嶽居士三田恒介墓表外)」の中に於いては詩題は「作新館開講賦一詩」、『地山堂雑記 第37編(地山詩集 二集)』地山堂明治集の中と『地山堂明治詩鈔』の中では詩題は「壬申秋、作新館新造天井。使寄宿生徒二十三名、各書一詩。予与五六教官亦聊録盛事。」、作新館学習室の実際の天井板では詩題は「明治壬申秋、造天井於講堂。使寄宿生徒二十三名、各書一詩。予与五六同僚亦聊録盛事。)、その中身を紹介させていただきます。

〈原 文〉

道有窮通終不已、天将文運付吾曹。六経四十三万字、繙尽講堂白日高。

〈書き下し文〉

(道(みち)には窮通(きゅうつう)有(あ)るも終(つひ)に已(や)まず、天将(てんまさ)に文運(ぶんうん)をして吾曹(ごさう)に付(つ)けんとす。六経(りくけい)四十三万字(しじふさんまんじ)、講堂(かうだう)に繙(ひもと)き尽(つ)くせば白日(はくじつ)高(たか)し。)

〈現代語訳〉

(天によって定められている)歴史や社会の歩みという物には行き詰まる時と捗(はかど)る時が有るものであるが、歩みそのものが止まってしまうということはない。(そのような中で)天は(この地方の)学芸の命運を我々(当、作新館の教師たち)に付託しようとした。(『詩(し)』『書(しょ)』『礼(れい)』『楽(がく)』『易(えき)』『春秋(しゅんじゅう)』という)六種類の(儒教の)経典(の文字数)は(全部で)四十三万字であるが、(これらを)講堂の中で講釈し終わる時間には陽も高い所に昇って来る。

〈余 説〉

この詩は「道」という語で始まっていますが、三田称平がどういった意味でここでこの語を用いているのか。詳しいこと、正確なことはわかりません。こういった中国哲学上というか儒学上のキーワードの意味を把握しようという時には大抵は南宋の陳淳(ちんじゅん)(北渓。1159年~1223年)の『北渓字義』が有効であり、清の戴震(たいしん)(東原(とうげん)、1724年~1777年)の『孟子字義疏証』が有効だということになるのですが、ことこの三田称平の「書作新館天井」(作新館の天井に書す)という詩の中に見える「道」という語の意味を把握しようとする際に限っては両書ともあまり有効ではないようです。(なお、「道」という語の意味などについては『北渓字義』ではその巻下、因みに北京の中華書局本ではその38頁から41頁まで。『孟子字義疏証』ではやはりその巻下、因みに北京の中華書局本ではその43頁から45頁までに記述があります。)また、この詩の中には「六経四十三万字」とありますが、三田称平が六経の総文字数について430,000字だとうたっているのはもちろん概数です。なお、南宋の王応麟(1223年-1296年)及び清の翁元圻(おうげんき)の『翁注困学紀聞』巻第3(世界書局刊中国学術名著本、上冊、143頁)には、『詩』の総文字数については39,224字、注を含めれば146,700字であるとの記述。『同』巻第2(同本、上冊、65頁)には、『書』の総文字数については25,800字、注や序を含めれば81,944字であるとの記述。『同』巻第5(同本、上冊、277頁)には、『礼記』の総文字数については99,020字であるとの記述。『同』巻第1(同本、上冊、1頁)には、『易』の総文字数については24,207字、注を含めれば66,844字であるとの記述。『同』巻第6(同本、中冊、335頁)には、『春秋』の総文字数については18,000字であるとの記述。『同』巻第6(同本、中冊、367頁)には、『春秋左氏伝』の総文字数については196,845字であるとの記述がありますが、『楽』の総文字数については記述がありません。

七、「読書声」1首について

ここでは『地山堂雑記 第36編(地山詩集 一集)』地山堂安政後集の中や『地山堂明治詩抄 第壱編』66頁に収録されている安政6年(1859年)の年末に作られた「読書声」(読書(どくしょ)の声(こゑ))という漢詩1首、その中身を紹介させていただきます。

〈原 文〉

茅舎夜長雞未鳴、隣窓猶聴読書声。幾人禄向斯中在、老病枕辺夢独驚。

〈書き下し文〉

(茅舎(ばうしゃ)夜長(よなが)く雞(けい)未(いま)だ鳴(な)かず、隣窓(りんさう)に猶(な)ほ聴(き)く読書(どくしょ)の声(こゑ)。幾人(いくにん)の禄(ろく)か斯(こ)の中(うち)に向(むか)ひて在(あ) る、老病(らうびゃう)枕辺(ちんぺん)夢(ゆめ)独(ひと)り驚(おどろ)く。)

〈現代語訳〉

(今夜もまた)質素な感じのする校舎の中、(一夜を過ごしているが、冬なので)夜が長くて暁を告げる鶏もまだ鳴いてはいない。(そんな中、)隣の部屋の窓(の向こう)からはまだ声を出して本を読む声が聞こえて来る。(孔子は「学習に励む者は将来必ず自然にちゃんとした収入を得られるようになる。」と述べたり、「たくさんの情報を集め、そしてそれらを上手に取捨選択し、その上で慎重に語ったり慎重な行動を取ったりしていれば、将来必ず自然にちゃんとした収入を得られる立派な地位を得られるようになる。」と述べているが、)(あんなに一生懸命に勉強をしているのだから、あの中で)一体何人の人間が将来ちゃんとした収入を得られるようになるのであろうか。(きっと殆どの者がそうなる筈である。)(若くて健康な彼らとは対称的で)老いて病気がちの自分は(夜中の)枕(まくら)辺(べ)で(たわいも無い)夢を見ては驚く(、そしてたまに目を覚ます)ばかりである。

〈余 説〉

この詩は題そのものは「読書声」(読書(どくしょ)の声(こゑ))ですが、詩の中には「聴読書声」(聴(き)く読書(どくしょ)の声(こゑ))という一節があり、そこには「夜中に子供たちが本を音読する声を聴く」ということ、又は「夜中に子供たちが本を音読する声が聞こえて来る」ということが表現されています。意味はどちらであるにせよ、安政6年(1859年)の年末に当時の黒羽藩の藩立学校(現黒小)の子供たちが夜中に教科書を音読していたということは確かです。ところで、この詩の中には「幾人禄向二斯中一在」(幾人(いくにん)の禄(ろく)か斯(こ)の中(うち)に向(むか)ひて在(あ)る)という句が見えますが、これはこの詩の云わんとすることを理解するに当たっては最も重要なキーワードになっていると思われる句です。上の「現代語訳」の所にはしっかりと反映させてありますが、『論語』衛霊公第十五(新釈漢文大系本、356頁)に「子曰、君子謀レ道不レ謀レ食。耕也、餒在二其中一矣。学也、禄在二其中一矣。君子憂レ道不レ憂レ貧。」(子曰(しいは)く、君子(くんし)道(みち)を謀(はか)りて食(しょく)を謀(はか)らず。耕(たがや)すや、餒(うゑ)其(そ)の中(うち)に在(あ)り。学(まな)ぶや、禄(ろく)其(そ)の中(うち)に在(あ)り。君子(くんし)は道(みち)を憂(うれ)へて貧(まづ)しきを憂(うれ)へず。)とあるのや『論語』為政第二(新釈漢文大系本、54頁)に「子張学レ干レ禄。子曰、多聞闕レ疑、慎言二其余一、則寡レ尤。多見闕レ殆、慎行二其余一、則寡レ悔。言寡レ尤、行寡レ悔、禄在二其中一矣。」(子張(しちゃう)禄(ろく)を干(もと)むることを学(まな)ぶ。子曰(しいは)く、多(おほ)く聞(き)きて疑(うたが)はしきを闕(か)き、慎(つつし)みて其(そ)の余(よ)を言(い)へば、則(すなは)ち尤(とがめ)寡(すくな)し。多(おほ)く見(み)て殆(あやふ)きを闕(か)き、慎(つつし)みて其(そ)の余(よ)を行(おこな)へば、則(すなは)ち悔(くい)寡(すくな)し。言(げん)に尤(とがめ)寡(すくな)く、行(おこな)ひに悔(くい)寡(すくな)ければ、禄(ろく)其(そ)の中(うち)に在(あ)り。)とあるのを踏まえている句です。

なお、三田称平が「作新館」と名乗る以前の黒羽藩の藩校の校舎の中で夜中に本を読む子供たちの声を聞いて、なぜ子供たちの将来の収入や地位を想像してしまっているのか。それは『論語』の中に見える孔子の語からの影響を受けたからではありますが、その他に『孝経』開宗明義章第1の中の或る有名な一節からも影響を受けていたということが容易に考えられます。ただ、そのことについては後文で改めて述べさせていただきます。

終わりに

以上、非常に長々と述べさせていただきましたが、ここでは3つのことを述べさせていただいて結びとさせていただきたいと思います。

幕末・明治前期の黒羽に於ける最もビッグな教育者・学者であり、また黒小の前身である黒羽藩の藩校作新館でその作新館が「作新館」という校名を名乗る以前の時代から長い間教鞭を執っていた三田称平は「尚書」という教科書名をそのまま題にした漢詩を作ったり、「読尚書」(尚書を読む)という教科書を自らの教材研究も兼ねて自ら読むという題の漢詩を作ったり、「作新館講尚書」(作新館に尚書を講ず)というその教科書を作新館という藩校(現黒小)で自ら講義するという題の漢詩を作ったりしています。また、「作新館」という藩校の名称そのものを題とした漢詩を作ったりもしていたわけですが、1つ目は教師が教科書を自らの教材研究も兼ねて自ら読むということ、別な言葉で表現すれば、教師が授業以前に行う「研究」(教材研究)というものと教師が授業中に教科書を子供たちの前で自ら講義すること、別な言葉で表現すれば、教師が行う「教育」(教育実践)ということ。その2者の関係について述べさせていただきたいと思います。

『論語』学(がく)而(じ)第1、三省之章に「曾子曰、吾日三二省吾身一。為レ人謀而不レ忠乎、与二朋友一交而不レ信乎、」(曾子(そうし)曰(いは)く、吾日(われひ)に吾(わ)が身(み)を三省(さんせい)す。人(ひと)の為(ため)に謀(はか)りて忠(ちゅう)ならざるか、朋友(ほういう)と交(まじ)はりて信(しん)ならざるか、)とあり、更にその後に「伝不習乎。」という句が続いております。「伝不習乎。」は孔子の門人の曾子が1日の中で実践をしていた3つの反省の中の第3番目だということになるのでありますが、これはどう訓読しどういう意味として受け取るべき句なのでしょうか。宋代以後の新儒学派つまり朱子学派系の儒学者たちは「伝不レ習乎。」(伝(つた)へて習(なら)はざるか。)又は「伝不レ習乎。」(伝へられて習はざるか。)と訓読し、「先生から伝えられたことについて復習をしないということは無かったか。」という意味だと受け取り、授業を受けた後に復習をしたかしなかったかという反省をしているのだと解釈して来ましたが、唐代以前の古儒学者やその流れを汲む儒学者たちは「伝レ不レ習乎。」(習(なら)はざるを伝(つた)へしか。)と訓読し、「先生から教わったことを自分なりに十分に学習・復習をしないままで門人たちに教えてしまったことはなかったか。」という意味だと受け取り、自分でちゃんと学習や研究をしていないもの、つまり自分でちゃんと理解できていないものを知ったかぶりして後輩たちに教えてしまうということはなかったかという反省をしているのだ解釈して来ました。私はここでは古儒学者系の説を取ってみたいと思います。曾子の云う「習」とは「研究」(教材研究)のこと、「伝」とは「教育」(教育実践)に当たるのではなかろうかと思われます。「教育」とは十分な学習や「研究」という土台がなければ成り立たないものである。これが曾子が云わんとしていたことなのだと思います。三田称平はもちろんそんなことは百も承知であった筈であります。また、『礼記』学記第18(新釈漢文大系本、中冊、543頁)に「教学相長也。」(教学(けうがく)相長(あひちゃう)ずるなり。)とあり、「「教えることと学ぶこととは互いに助け合う」」と通釈してあります。その通釈の通り『礼記』学記篇に見える「教学相長也。」という句は確かに「教育」と「(学問)研究」とは表裏一体の関係にあるということを述べた句だと思われますが、三田称平はもちろんそんなことも百も承知であった筈でありました。だから、「作新館講尚書」(作新館に尚書を講ず)という題の作新館での授業という「教育実践」に関わる漢詩を作る前に「尚書」という題の漢詩や「尚書」(尚書を読む)という題の漢詩、すなわち「(教材)研究」に関わる漢詩を作っていたのではなかろうかと思われるのです。

なお、『礼記』学記第18(新釈漢文大系本、中冊、543頁)に「教学為レ先」(教学(けうがく)を先(さき)と為(な)す)とあり、「まず学問と教育を頼りにしたのである。」と通釈してありますが、この竹内照夫氏(北海道大学名誉教授)の「教学為先」という句の中の「教学」を学問と教育という意味だと捉える捉え方にはかなり問題があるように思われます。「教学為先」という句の中に見える「教学」については宋代以後の新儒学派つまり朱子学派系の儒学者たちは「教育制度を確立拡充させ、学校を建設して行くこと」だと捉え、唐代以前の古儒学者や清代中期のいわゆる清朝考証学者たちは「教員という身分の者を置き、その上で学校という物を建設し、その学校の中で教員による教育活動を展開すること」だと捉えて来ています。例えば、元の陳澔(ちんこう)(1260年~1341年)も後漢の鄭玄も唐の孔穎達も清の朱彬(しゅひん)(1753年~1834年)も「教学為先」という句の中の「教学」を学問と教育という意味だとは捉えておりません。にも関わらずそれをそう捉えそれに沿って通釈をしてしまうというのは如何なものかと思われます。陳氏の新注に従う、鄭氏の古注に従う、孔氏のいわゆる古疏に従う、朱氏のいわゆる新疏に従う。何に従っても構いませんがどれにも従わずに己が意見で注釈をしてしまうというのは如何なことかと思われます。因みに陳氏の『礼記集説』巻第6、学記第18(北京市中国書店刊『四書五経』中冊、198頁)には「教学為レ先、以二立教立学一為二先務一也。」(教学(けうがく)を先(さき)と為(な)すとは、立教立学(りつけうりつがく)を以(もつ)て先務(せんむ)と為(な)すなり。)とあります。これは「本文の中に見える「教学(けうがく)を先(さき)と為(な)す」という句は教育制度を確立拡充させ、学校を建設して行くことを最優先にして行うということだ。」という意味です。また、『礼記注疏』巻第36、学記第18(台北の芸文印書館刊十三経注疏本、648頁)の中の孔氏の疏には「内則設二師保一、外設二庠序一、以教レ之。故云二教学為一レ先。」(内(うち)は則(すなは)ち師保(しほ)を設(まう)け、外(そと)は庠序(しゃうじょ)を設(まう)けて、以(もつ)て之(これ)を教(をし)ふ。故(ゆゑ)に教学(けうがく)を先(さき)と為(な)すと云(い)ふなり。)とあります。これは「先ずは教員という身分の者を置き、その上で学校という物を建設し、その学校の中で教員による教育活動を展開するのだ。だから、本文には「教(けう)学(がく)を先(さき)と為(な)す」と記述されているのである。」という意味です。なお、鄭氏の注はこの孔疏と同じ所(同じページ)に見えています。また、朱氏の注は『礼記訓纂』巻第18、学記第18(台湾中華書局刊四部備要本、第1葉表)に見えています。

因みに蛇足かもしれませんが、『礼記』学記第18(新釈漢文大系本、中冊、543頁)に「兌命曰、念三終始典二于学一、」(兌命(えつめい)に曰(いは)く、終始(しゅうし)学(がく)に典(つね)にせんことを念(おも)ふ、)とあり、「兌命(えつめい)(という文書)に、「人は、一生始終を通じて、常に学問に努めねばならぬ」とあるのは」と通釈してありますが、この竹内氏の『礼記』学記篇に見える「念終始典于学」という『尚書』(『書経』)兌命からの引用句の中の「終始」という語を人生の終わりと始めといったような意味だと解釈し、句全体を今の語で云う「生涯学習」について述べてある物だといったように捉える捉え方にもかなり問題があり、かなり意訳が過ぎるように思われます。明治書院刊新釈漢文大系本の読者各位がこの北大名誉教授竹内氏のお説を信じ、『礼記』学記第18や『尚書』(『書経』)兌命下に見える「念終始典于学」という句の中の「終始」という語を人生の終わりと始めという意味だと信じ込み、その上でこの句の存在を根拠にして今で云う「生涯学習」といったような考え方が紀元前の当時からあったなどと早合点されてしまったらそれこそたいへんだと思われます。竹内氏の「終始」という語や「念終始典于学」という句についての捉え方は孔安国?や孔穎達や蔡沈のそれとは相当かけ離れ過ぎているような気がいたします。因みに孔穎達も蔡沈も「念終始典于学」という句についてはその全体の意味を「その学芸からの卒業時期とその学芸への入門時期を意識して、(例えばどのぐらいまで上達したら卒業時期と考えて良いかということを意識して)、いつも学芸に励むこと」だと捉えています。つまり孔氏や蔡氏によれば、「終始」とは学芸からの卒業時期と学芸への入門時期だということになります。『荀子』巻第1、勧学第1に「学」の始まりと終わりということ(具体的に云うならば、学芸とはどのような状態から始まってどのような状態にまで達すれば終わりと云って良いものなのかということ。)が説かれており、また『孝経』開宗明義章第1の中の或る有名な一節には「孝」の始まりと真ん中と終わりということが説かれておりますが、「念終始典于学」の中の「終始」とは人生の終わりと始めといったような意味ではなく、学芸の習い始めと習い終わりという意味であると思われます。なお、『孝経』開宗明義章第1の中の或る有名な一節が説く「孝」の始まりと真ん中と終わりということについては後文で改めて述べさせていただきます。

次に、三田称平は「読書声」(読書の声)という黒小が「作新館」という校名を名乗る以前にそこで学んでいた子供たちが声を出して書物を読んでいたことを詩題とした漢詩を作ったり、「作新館」(別題は「作新館偶成」)という黒小が「作新館」という校名を名乗って以後の時代にそこで学んでいた子供たちが声を出して書物を読んでいたことを詠った漢詩を作ったりしていたわけですが、2つ目はそういった物がいわゆる「素読」に当たるということ、またその素読について少しく述べさせていただきたいと思います。

「素読」とは前文でも触れさせていただいた通り、書物を意味を考えずただ声を出して読むという学習法のことです。この「素読」という語は文政3年の大関増業公の「何陋館の壁書き」の中にも、文久3年(1863年)の旧暦の6月の大関増裕公のいわゆる「文武奨励ノ訓示」の中にも見えるので三田称平の「読書声」(読書の声)という漢詩や「作新館」(別題は「作新館偶成」)という漢詩の中に詠われている子供たちが声を出して書物を読んでいる光景はそのまま「素読」のことだと見なして良いのではなかろうかと思われます。

ところで、『令集解(りょうのしゅうげ)』巻第15、学令(がくりょう)(国史大系本、第2冊、449頁)の本文に「凡学生先読二経文一、通熟、然後講レ義。毎レ旬放二一日休仮一。」という一節があります。これは養老(ようろう)2年(718年)に出された「養老令(りょう)」という法令集の中の学校関係の法令の条文の一部でありますが、恐らくは大宝元年(701年)に施行された「大宝令」の中にあった条文をそのまま踏襲したものであろうと思われている物です。これは恐らくは「凡(およ)そ学生(がくしゃう)は先(ま)づ経文(けいぶん)を読(よ)み、通熟(つうじゅく)して、然(しか)る後(のち)に義(ぎ)を講(はか)れ。旬(じゅん)毎(ごと)に一日(いちじつ)の休仮(きうか)を放(ゆる)せ。」と訓読すれば良いのではなかろうかと思われます。「(都の中に設けられた「大学」と呼ばれる学校の明経科(みょうぎょうか)と明法科(みょうぼうか)に学ぶ)学生たちは先ず最初に経書の本文を読むということを行い、慣れて来た暁にはみんなでディスカッションしてその本文の意味について認識を深めよ。(なお、勉強ばかりではたいへんであろうから、)十日に一日は休ませて休暇を取(らせて休養す)ることを許してやれ。」という意味であると思われます。那須の湯津上にあの「那須国造碑」が建てられた頃、都では大学の学生たちが「大宝令」や「養老令」というちゃんとした法令に基づいて経書を学んでいたのです。ところで、条文の中には「経文を読み」(経書の本文を読み)とありますが、一体どのように読めというのでしょうか。実は『令集解』には平安時代中期の学者惟宗直本(これむねのなおもと)が付けた注が付いているのですが、その注の中に「読文謂白読。」とあります。これは「読レ文謂二白読一。」(文(ぶん)を読(よ)むとは白読(はくどく)するを謂(い)ふなり。)と訓読すれば良いのではなかろうかと思われます。「(経書の)本文を読むとはいわゆる白読をするということを云っているのだ。」という意味であると思われます。ここで惟宗が云っている「白読」とは実は「素読」のことです。江戸時代の文政年間から明治の初期に掛けて黒羽藩の藩校に学ぶ子供たちがやっていた「素読」とは遠く飛鳥朝の「大宝令」下の、又は遠く奈良朝の「養老令」下の「白読」という学習法を継承した古い歴史を持つ学習法であったのであります。

なお、江戸時代中期の儒学者で漢詩人でもあった江村北海(えむらほっかい)(正徳3年10月8日・1713年11月25日~天明8年2月2日・1788年3月9日)の『授業編』巻之1、習句読(『日本教育文庫』学校篇、386頁)に「サテ幼童ノ素読ノハジメニハ、世上多ク大学ヲ以テス、又孝経ヲ以テスルアリ、余ガ意ヲイハヾ、マヅ孝経ヲサヅクルガヨシ、(中略)大学モ孝経ニ比スレバ、ヨミニクケレバ、幼童ノ素読ノ初ニハ、文字数モ少ク、ムヅカシキ字ナク、ヨミヤスクオボエヤスキ孝経ヨリ始ムベシ、」という一節があります。江村氏は「素読」について世間には「大学」(『大学章句』)から始めるというやり方と『孝経』から始めるというやり方の2つのやり方があるようであるが、自分としては『孝経』から始めるやり方の方が良いと考えていると述べて、『孝経』押しをしていますが、黒羽藩に於ける素読は「何陋館の壁書き」によれば、文政期には「大学」(『大学章句』)から始めるというやり方が取られていたであろうということがわかります。ただ、文部省発行の『日本教育史資料』第1巻の記述によれば、幕末明治初期には『孝経』から始めるというやり方が取られていた可能性もあるとも思われます。

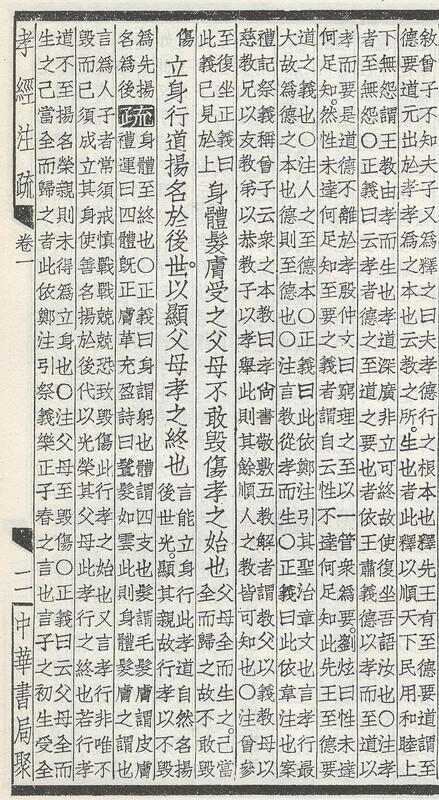

次に、三田称平が藩の学校(現黒小)の校舎の中で夜中に本を読む子供たちの声を聞いて、子供たちの将来の立身出世や将来の収入・地位を想像していたことは韓愈の詩や『論語』の中に見える孔子の語からの影響だということ、そして『孝経』開宗明義章第1の中の或る有名な一節からの影響も受けていたことが容易に考えられるということは前文に既に述べてありましたが、3つ目はその『孝経』開宗明義章第1の中の或る有名な一節[写真Ⅵ(台湾中華書局刊四部備要本『孝経注疏』巻第1)]が説いてくれている「孝」の始めと真ん中と終わりということについて述べさせていただきたいと思います。

私が黒小に高学年の児童として在籍していた頃、田町のあの花塚忠夫先生が「黒羽小学校子供会育成会の歌」という歌を作られ、父兄も子供たちももちろんこの私も盛んにその歌を歌っていました。その歌は「古いお城の黒羽はゆかしい歴史が香ります」という歌詞で始まっておりました。黒羽という所は確かにゆかしい歴史が香る所です。私はたまに八塩の三田豫平氏宅を訪問し、三田称平先生が今に遺された様々な著作物や御遺品を後学として拝見させてもらっておりますが、そのたびにそんな感じを抱いております。