新規日誌4

4年生「なす高原自然の家」への遠足

昨日、4年生の子どもたちが、なす高原自然の家まで遠足に出かけました。

自然の家では、午前中にスコアオリエンテーリング、昼食をはさんで、午後には木製ポストカードづくりをしました。

大自然の中にある林道コースを歩いているだけで、子どもたちの表情は自然にほころびました。

子どもたちにとっての楽しい時間は、あっという間に過ぎてしまうように感じたかもしれません。

1年生初めての分担場所清掃です!

今日は、1年生にとって初めての分担場所の清掃でした。

1年生の作業内容は、ほとんどの分担場所で床の乾拭きでしたが、2年生から6年生の児童がぞうきんの使い方を丁寧に教えてくれたおかげで、戸惑うことなく清掃に取り組むことができました。

6年生算数の授業です!

6年生の算数では、計算の途中で約分のできる分数の計算について学習しました。分数の計算では、途中で約分をすることが効率的に計算するためのコツであることに気付くことができました。

2年生&5年生の新体力テストを実施しました!

今日は2・3校時を利用して、2年生と5年生児童を対象に、新体力テストの5種目(上体起こし、立ち幅とび、反復横とび、長座体前屈、ソフトボール投げ)を実施しました。20mシャトルラン、50m走、握力については、後日実施予定です。

5年生児童が、2年生児童にお手本を示したり、記録者及び測定の補助者として活動したりと、大活躍してくれました。明日が1年生と6年生、明後日には3年生と4年生が実施予定となっています。

国立科学博物館です!

国立科学博物館では地球館と日本館を見学しました。生物の進化や宇宙開発の経過などについて、学びました。最後には、クロナガスクジラ前で記念を撮りました。

東京タワーでの昼食です!

東京タワーの地下1階休憩場において、昼食をとりました。今日の昼食は、幕の内弁当でした。

東京タワーに上がりました!

東京タワーのメインデッキに上がり、東京の街並みを見渡したり、恐怖に怯えながらも、勇気を出してガラス張りのルックダウンウィンドウにのってみたりしました。テレビで目にするフジテレビ本社ビルなどを確認することができて、とても喜んでいました。

政治の中心、国会議事堂です!

日本の政治の中心地である国会議事堂を見学しました。中央広間に設置されている伊藤博文、板垣退助、大隈重信の3人の銅像、前庭に植えられている各都道府県の木の中から、とちの木も見付けました。

これからホテルを出発します!

修学旅行の2日目、楽しかったホテルでの時間が終わり、これから国会議事堂に向けて出発します。

修学旅行2日目の朝食です!

今朝は子どもたちが早起きをしていたようで、全員が朝食の時間前に集まって、2日目の朝食をとりました。旺盛な食べっぷりを見ると、みんな元気そうです。

ビュッフェスタイルの夕食です!

修学旅行で子どもたちが楽しみにしていたことのひとつであるビュッフェスタイルの夕食の時間です。自分のお好みのメニューが豊富にあり、お腹いっぱいになるまで何度もおかわりをしている子もいました。締めのデザートは別腹のようで、複数いただいている子がたくさんいました。子どもたちにとって、至福の時間となりました。

ホテルに到着です!

今日の宿泊場所である新横浜プリンスホテルに到着しました。ホテルの方にあいさつをしたり貴重品を預けたりして、チェックイン完了です。楽しみにしていたホテルでの時間の始まりです。

鶴岡八幡宮です!

鎌倉の街の班別自由活動が無事に終わり、鶴岡八幡宮にやってきました。太鼓橋前ではグループ写真、舞殿前では集合写真を撮影しました。

美味しいスイーツを堪能しています!

小町通りで美味しいスイーツに出会いました。オレンジ味の優れもののようです。

鎌倉駅に到着です!

鎌倉駅に到着して、江ノ電をバックに撮影しています。

長谷駅です!

長谷駅で江ノ電の切符を買って、鎌倉駅に向かいます。班別活動が順調に進んでいます。

高徳院です!

高徳院(鎌倉大仏)に到着して、集合写真を撮影後に、大仏まわりを見学しています。

修学旅行 厚木PAで休憩です!

予定どおり厚木PAに到着して休憩です。みんなよい表情をしています。これから高徳院に向かいます。

修学旅行に出発します!

今日から2日間修学旅行です。出発式を終えて、これから修学旅行に出発です。欠席児童がなく、全員が参加して無事に出発することができて何よりです。

一斉下校(通学路確認)

今日の一斉下校時に、各登校班の担当者による通学路確認を行いました。

児童の下校に付き添い、通学路の安全確認を行ったところです。

少年指導員の街頭巡回について(お知らせ)

高根沢町では、青少年の健全育成を図ることを目的として、高根沢町少年指導員のみなさんが日頃から児童生徒の下校時刻に合わせて街頭巡回を行ったり、毎月一回、町教育委員会の職員と共に公園や商業施設等で過ごしている児童生徒の安全を確認するためのパトロールを実施したりしています。

今年度も7名の少年指導員のみなさんが職務にあたりますので、活動へのご理解とご協力をお願いいたします。西小学校区からは、交通指導員としてもご協力いただいております山下さんが参加してくださっています。

今日の授業の様子です!

〇2年生 算数「くり下がりのあるひき算」

47-18のような、くり下がりのあるひき算のひっ算のやり方を学習しました。

〇2年生 体育「シャトルラン」

来週に迫った体力テスト「20mシャトルラン」の練習をしました。

音楽に合わせて走るのは、2年生にとっても少し難しそうです。

〇3年生 算数「わり算」

6個のあめを2人で同じ数ずつ分けると、1人分が何個ずつになるか、また、6個のあめを1人分2個ずつ分けると何人に分けられるかは、同じ計算式で求められることが分かりました。

〇4年生 体育「幅跳び」

幅跳びの記録を測定しました。

踏み切り角度を身に付けるために、ミニハードルや段ボール箱を利用して練習しています。

〇5年生 音楽「小さな約束 ~リコーダー演奏~」

リコーダーで「小さな約束」の演奏練習をしました。

授業の最後には、全員で演奏することができました。

〇6年生 道徳「自由な公園」

みんなの自由について考えることができました。

自由とは何をしてもよいということではなく、きまりの中で、責任をもって行動する必要があることに気付きました。

あいさつ運動3日目「にしのきくんの活躍」

子どもたちから親しまれている西小キャラクター「にしのきくん」が、あいさつ運動で大活躍しています。

児童会企画委員会のメンバーがにしのきくんの衣装をまとい、各学年の昇降口に立ちって児童へのあいさつを呼びかけています。

1年生の給食準備の様子です!

1年生が入学して約1か月が過ぎ、小学校生活にも少しずつ慣れてきました。

先生の指導のもと、給食の準備にも取りかかっています。

白衣を自分で着ること、手の消毒をすること、牛乳を配ることなど、できることが増えてきています。

初めての清掃です!

1年生児童は、入学後初めての清掃に取り組みました。

今日は、髪かぶりを付けて、1年教室床の雑巾がけを各クラスごとに行いました。

雑巾のかけ方を丁寧に教わって、早速みんなで雑巾がけ開始です。

アサガオへの水やりです!

毎日登校すると、先日種をまいたアサガオの鉢に、1年生児童が一生懸命水やりをしています。

早く芽を出してほしいという気持ちが、行動に表れています。

メダカを飼い始めました!

4年生教室の廊下にメダカの水槽が置かれ、ヒメダカを飼い始めました。

観賞用として、廊下を通る児童の目を楽しませています。

お茶を入れる実習をしました!

5年生の家庭科の授業では、お茶を入れる実習に取り組みました。

初めに茶葉を必要な人数分急須に入れた後、水を一人100mlの分量で量ってやかんに注ぎ、火にかけてお湯が沸くのを待ちました。

沸いたお湯を少し冷ましてから、お湯を急須に注いで1分ほど蒸らしました。

蒸らしている間、あたり一面にお茶のよい香りがただよっていました。

自分たちで入れたお茶を、子どもたちはとても嬉しそうにじっくりと味わっていました。

学習したことを生かして、家に帰ってから美味しいお茶を家族のみなさんに入れてくれることでしょう。

図書ボランティアさん作製による「しおり」

図書ボランティアの皆さんが、1年生のために「しおり」を作製してくれました。

1年生の子どもたちが、これから本を手に取って読む際に利用させていただきます。

ありがとうございました。

各学年の授業の様子です!

〇1年生 体育「体つくりの運動遊び」

2列・4列での並び方、帽子の着脱、にしのき体操のしかたについて練習しました。

手の指先まで意識して並んだり、帽子を持つときの持ち手について確認したりと、これから集団で行動する際の行動様式を身に付けようと練習しました。

〇2年生 算数「ひき算のひっ算」

2桁のひき算のひっ算のしかたを学習しました。繰り下がりがあるひき算についても、理解することができました。

〇3年生 国語「国語辞典の使い方」

国語辞典を実際に使って、「自由」と「十」、「暮らす」と「クラス」、「バレエ」と「バレー」などの言葉について調べる活動をしました。使い始めは使い方が難しいところもありましたが、慣れてくると便利なことに気付きました。

〇4年生 算数「わり算のひっ算」

「80÷4」は「8÷4」の計算をもとにして答えを導き出せることが分かりました。

〇5年生 算数「変わり方を調べる」

立体の縦と横の長さが変わらないときには、高さが2倍、3倍と変化すると、それに伴って体積も2倍、3倍と変化する比例の関係にあることに気付きました。

〇6年生 社会「平和に力を尽くした日本人」

世界の平和に力を尽くした日本人として有名な「中村哲」さん、「緒方貞子」さんのことについて調べました。

調べることで、2人の果たした功績の大きさを実感したようです。

〇日本語指導教室&個別の支援教室

どちらの教室も、80枚を4人で分けるときのわり算のしかたを考えました。

考えやすくするために、絵に表したりする方法をとっています。

あいさつ運動が始まりました!

全町一斉のあいさつ運動が、今日から始まりました。

西小学校でも、正門前に地域の方々にお集まりいただき、児童・職員と共にあいさつの呼びかけをしてくださいました。

地域住民の皆様にも、自宅近くを通る児童とあいさつを交わしていただけるとありがたいです。

子どもと大人がいっしょになってあいさつの輪を広げ、地域と子どもの結び付きが強くなり、より一層気持ちよく生活できる社会となるよう願っています。

引き渡し訓練を実施しました!

本日、引き渡し訓練を実施しました。

高根沢町では、震度5強以上の地震が発生した場合、児童は学校待機となり保護者等の迎えによる下校となります。こうした有事の際に備えて、西小学校では2年に1度、訓練を実施しています。

保護者の皆様にご協力いただき、想定した時間内に無事に訓練を終えることができました。ありがとうございました。

今日の授業の様子です!

〇1年生 算数「同じ数をさがそう」

1桁の数と同じ数を数えて見付ける学習をしました。見付けた数を数字でていねいに書くこともできました。

〇2年生 音楽「2拍子と3拍子を知ろう」

「メヌエット」「ミッキーマウスマーチ」などの曲を聞いて、2拍子と3拍子のちがいに気付くことができました。

〇3年生 体育「小型ハードル走」

40m小型ハードルに挑戦しました。スピードを落とすことなく、4つの障害を同じリズムで超えていくために、自分の課題を見付けて練習する姿が見られました。

〇4年生 国語「先生が夢中になっていたことを整理し友達に伝えよう」

先生にインタビューしたことをメモにとって整理し、話す内容を考えて友達に伝える学習をしました。

〇4年生 体育「幅とび」

安全のために自分たちで協力し合って砂場を耕し、今日から幅跳びの学習に入りました。助走、踏み切り、空中動作、着地の4つの局面を意識してとぶことは難しそうです。

〇5年生 外国語「好きなものを尋ねる言い方を知ろう」

好きな果物の尋ね方を学習しました。What fruit do you like? I like apples. のような表現を使って、友達と尋ね合う活動をしました。

〇6年生 算数「Xを用いた式の意味を考えよう」

Xを用いて表す式の意味を、文章題をもとに考えました。不明な数をXで表すことにより、式をつくることができることが分かりました。

〇6年生 体育「ハードル走」

40mハードル走の記録を測定しました。スタート合図係、計測係を学習グループ内で交代しながら、協働的に学習を進めることができました。

1年教室が華やかになりました!

先日の1年2組に続いて、1年1組の教室にもいくつかの形を切り取ったものをつなぎ合わせ、色鮮やかに飾り付けをしました。教室の中が、一気に華やいだ感じがします。

アサガオの種まきをしました!

1年生の生活科では、アサガオの種まきをしました。

真新しい自分の植木鉢に、肥料を含んだ土を入れ、1鉢に5個づつの種をまきました。

指であけた小さな穴に種を入れ、上からそっと布団をかけるように土をかけてやる子どもたちの姿に、植物への優しさが感じられました。

2年生「生活科」の活動です!

2年生の生活科では、野菜の苗を植える活動をしました。

きゅうり、なす、ミニトマト、オクラなど、自分が育てたい野菜を決めて苗を用意し、一人一人自分の鉢に丁寧に植えることができました。

植えた苗には、「大きく育ってほしい」という思いを込めて、たっぷりと水をやる姿があちらこちらで見られました。

明日からも、毎日手をかけて野菜を大切に育ててほしいです。

体育の授業の様子です!

3年生の体育では、小型ハードル走に取り組んでいます。

一定のリズムで気持ちよくインターバルを走ることのできるように、繰り返し練習しています。

1年生の登校後の様子です!

入学して約1カ月が過ぎ、1年生の朝の学習準備が少しずつ早くできるようになってきました。

担任の先生に言われなくても、自分のやるべきことを一人で進めることができる姿が見られます。

こんな飾りができました!

1年生の工作では、はさみを使って折り紙をいろいろな形に切って飾りを作りました。

色鮮やかな様々な形をした模様ができあがり、教室を彩っています。

図書ボランティアさんにお世話になっています!

今年度も図書室の環境整備等で、図書ボランティアのみなさんにはお世話になっています。

季節に合った掲示物の作成をしていただいたり、図書室内をきれいに装飾していただいたりしています。

今日の授業の様子です!

〇1年生 国語「すきなことをきいてみよう」

いつ、どこで、何を、誰となどを意識して、友達同士で好きなことを尋ね合うための話し方について学習しました。

〇2年生 国語「漢字の学習」

新しく習う漢字の書き順を確認しながら、漢字ノートを利用して漢字の書き取り学習をしました。

漢字の形を整えるには、書き順が大切なことが分かりました。

〇3年生 算数「同じ数ずつ分けるときの計算」

ものを同じ数ずつに分けるときには、わり算という計算の仕方があることが分かりました。

〇4年生 算数「表とグラフ」

データを表にまとめる学習をしました。表のマスの中には、縦と横の事項に合うものの数を記入することが分かりました。

〇5年生 外国語「名前のつづりをたずね合おう」

友達同士で名前のつづりをたずね合う英語での言い方を学習しました。

〇6年生 体育「体ほぐしの運動」

言葉に合わせてリズムよく体を動かしながら、ペアでマーカーコーンを取り合う体ほぐしの運動をしました。

お互いにリラックスした雰囲気の中でも、少しずつ集中力が高まっていく様子が伝わってきました。

整理整頓が身に付いています!

2年生の下駄箱です。

自分の靴がきちんと揃えた状態で置かれおり、とてもすがすがしい気持ちになりました。

ものの整理整頓は、そこで生活する人たちが気持ちよく生活するためにとても大切なことです。

小さなときから、しっかりと習慣付けて生活できるようにしたいものです。

今日の授業の様子です!

〇1年生 道徳「あいさつで げんきに」

どんなときにどんなあいさつをするとよいのか、また、あいさつにはどんなよさがあるのかに気付きました。

1年生の子どもたちのあいさつへの意識が、とても高まったようです。

〇2年生 生活「やさいをそだてよう」

上手に野菜を育てるためにはどんなことをしたらよいのか、本を使いながら野菜の育て方について詳しく調べました。

きゅうりやなす、ミニトマトなど、育てる野菜ごとにグループになって、自分の知らないことをワークシートにまとめていきました。

〇3年生 社会「学校のまわりのようす」

学校のまわりの様子を地図に表す学習をしました。地図に表す際には、同じなかまのものは同じ印(マーク)を使って表すと便利なことが分かりました。

〇4年生 国語「漢字辞典を使おう」

漢字辞典を使って、漢字について調べる学習をしました。音訓さくいん、部首さくいんなど、調べ方が複数あることが分かりました。

〇5年生 体育「ハードル走」

リズムよく走れるインターバルを見付けるため、3種類のインターバルで走ってみました。

友達や先生のアドバイスなども参考にして、自分の走りに合ったインターバルを見付けることができました。

〇6年生 総合的な学習「昔の文化を学ぼう」

修学旅行の班別活動で散策する鎌倉の町について、グループごとに詳しく調べました。班別活動のタイムスケジュールなども考えて、散策の順路などを決めていきました。

6年生の子どもたちは、ワクワク感でいっぱいです。

「新緑の季節」真っ盛りです!

校庭のあちらこちらに色鮮やかな花が咲き誇り、木々の葉が新緑に染まって、気持ちのよい季節となりました。

ゴールデンウイーク真っ只中ではありますが、季節が春から初夏に近付いている気配を、校内の樹木や植物から感じます。

5年生の授業の様子です!

〇理科 「天気のきまり」

気象情報を使って、天気のきまりを調べました。

天気は西から東に向かって変化していくことなどに気付きました。

〇外国語 「名前のつづり」

名前のつづりを尋ね合う言い方について学習しました。

How do you spell it ? の言い方で、友達に尋ねることができました。

算数の授業の様子です!

〇6年生 「対称な形」

図形を見て、線対称な形なのか、線対称な形なのかを考えました。円のように、どちらにも当てはまる形がたくさんあることが分かりました。

〇4年生 「折れ線グラフ」

折れ線グラフのかき方について学習しました。波線を使って表すこともあることに気付きました。

〇2年生 「くり上がりのあるたし算」

24+46= のように、1の位から10の位に繰り上がるたし算の筆算について学習しました。

学力向上推進リーダーによる授業支援

今年度は、学力向上推進リーダーの加藤先生が西小学校に配置され、先生方の授業支援にあたっています。

各担任の先生方と共に国語と算数の授業にT2として入り、児童への学習支援ととともに、教員の授業力向上を図るために、授業改善に役立つアドバイスやサポートをしています。

学生による教職ボランティア

昨年度に引き続き、西小学校の卒業生である白鴎大学の山田さんが、学生による教職ボランティアとして子どもたちの支援に来てくださいました。毎週月曜日の午前中に来てくださり、主に2年生の支援に入っていただく予定です。また、山田さんは、今年の秋に4週間、教育実習にも来てくださる予定です。

昨年度から関わり、子どもたちの様子が分かっている山田さんにご協力いただけることは、学校にとってとてもありがたいことです。

とちぎっ子学習状況調査(質問紙調査)

4年生と5年生を対象にしたとちぎっ子学習状況調査の質問紙調査をオンラインで実施しました。

オンラインでの実施は今年度からのため、ICT支援員の方にも直接お手伝いいただきながらの実施となりました。

幸いにトラブルはなく、無事に終了することができました。

今日の授業の様子です!

〇1年生 体育「にしのき体操」

今日は、初めての「にしのき体操」の練習です。動画を見ながら、曲のリズムに合わせて、気持ちよさそうに体を動かしました。

〇2年生 図工「ひかりのプレゼント」

ペットボトルやセロファンなどを利用して作ったものを光にかざし、どんな形や色ができるのかを見付けるために、各々集めてきた材料で工作をしました。材料を重ねたり、大きさや形を変化させたりしながら、自分だけの作品を作り上げようと工夫してました。

〇3年生 算数「時刻や時間の求め方」

今から〇分前の時刻の求め方や時間のたし算の仕方について考えました。1時間が60分であることをもとにして考えることに気付きました。

〇4年生 算数「折れ線グラフ」

折れ線グラフの読み方やかき方について学習しました。時間のともに変化する気温の変化などを表す際には、折れ線グラフが適していることが分かりました。

〇5年生 算数「複合立体の体積」

複合立体の体積の求め方を考えました。直方体や立方体の体積の求め方をもとにして、複合立体の体積も求められることが分かりました。

〇6年生 外国語「出身地や居住地の伝え方」

I'm from Iwate, Japan. I live in the U.S.のような表現を使って、出身地や居住地を伝える方法を学習しました。

体育の授業の様子です!

〇5年生&6年生 「ハードル走」

リズムよくハードルを走り越えるためにポイントとなることを確認しながら、自分の走りに合うインターバルのレーンでハードル走の練習をしました。

これからも安全に準備や片付けができるように、ハードルの片付け方についても確認しました。

〇4年生 「短距離走・リレー」

調子よく走りながら、スムーズなバトンの受け渡しを意識してリレーをしました。

チームの友達にアドバイスをしながら取り組む姿が見られました。

学年PTA懇談会

授業参観、PTA総会(リモート)に引き続いて、学年PTA懇談会が行われました。

1年生の懇談会では、新しくPTA役員になられた方々の紹介が行われました。また、どの学年の懇談会においても、学年目標や学年の経営方針、年間行事などについて担任からの説明等が行われ、学校と家庭の相互における協力体制を構築することができました。

【第1学年懇談会】

【第2学年懇談会】

【第3学年懇談会】

【第4学年懇談会】

【第5学年懇談会】

【第6学年懇談会】

PTA授業参観

今日は、学年はじめのPTA授業参観が行われました。

どの学年の児童も、緊張の中にもお母さんやお父さんに学習の様子を見たいただける嬉しさが、表情に表れていました。積極的に手を挙げて意見を述べ、学習活動に真剣に取り組んでいる姿が見られました。

〇1年生 生活「どきどきわくわく1ねんせい」

みんなと仲良くなるための自己紹介をしました。話すときの声の大きさや笑顔の表情など、大切なことを考えてから自己紹介に入りました。

〇2年生 国語 「春がいっぱい」

春を感じる言葉をたくさん集めて書きました。「ひばり」、「さくら」など、様々な春を感じる言葉を見付けることができました。

〇3年生 国語「春のくらし」

春を感じたことについて、文章に書き表す学習をしました。「たんぽぽ」や「つくし」などの代表的な植物を取り上げて、感じたことを文に表しました。

〇4年生 国語「春の楽しみ」

春の行事を表す言葉を、タブレットで調べながら集めました。「ひな祭り」、「入学式」などの言葉をたくさん集めることができました。

〇5年生 国語「春の空」

春を感じる言葉を探して、俳句などに表しました。行事や生き物、食べ物などから言葉を見付け、自分だけのオリジナル俳句を考えました。

〇6年生 国語「漢字の形と音・意味」

同じ部分と音をもつ漢字を集めて問題をつくり、友達と問題を出し合う活動をしました。

「求、球、救」や「側、測、則」などの漢字を集めて、問題文をつくることができました。

〇4組・5組・6組 自立活動「新しい学年」

交流学級の担任の先生について紹介し合う活動をしました。

自分が考えた担任の先生の特徴をとらえて、落ち着いて話をすることができました。

今日の授業の様子です!

〇1年生 図工「好きな〇〇を絵にあらわす」

自分の好きな色、好きな食べ物、好きな遊び、好きな花など、4つのものを絵に表しました。

〇2年生 算数「2けた+2けたのたし算」

2けたのたし算の仕方を考えました。

〇3年生 国語「登場人物の気持ちを考えよう」

物語文に登場する人物「ルウ」の気持ちが表れている表現を探しました。

〇4年生 算数「0を含むかけ算の筆算」

0を含むかけ算の筆算の仕方を考えました。

〇5年生 外国語「アルファベット」

4年生までの学習したアルファベットの大文字や小文字について復習しました。

〇6年生 算数「点対称な形」

点対称な形の性質を調べました。対応する辺や対応する角の大きさ、対称の中心から対応する点までの長さなどについて調べ、等しくなっていることが分かりました。

活発に外遊び!!

初夏を思わせるような陽気に誘われ、子どもたちは活発に外遊びを楽しんでいます。

ジャングルジムや鉄棒等の固定施設を使って遊ぶ子、校庭で鬼ごっこをする子、冒険の丘の木陰で過ごす子など様々ですが、外の空気を吸ってとても気持ちよさそうに過ごしています。

ハナミズキ等の花が満開です!

西小学校の敷地内にあるハナミズキやツツジの花が満開です。

白やピンク、オレンジ色の花が、新緑の黄緑色に映えてとてもきれいです。

今日の授業の様子です!

〇2年生 算数「グラフと表」

「グラフと表を見て詳しく調べる」学習をしました。

グラフは数の多い、少ないが分かりやすいこと、表は数が分かりやすいことを理解しました。

〇3年生 音楽「春の小川」

歌「春の小川」のイメージを思い浮かべ、感じが伝わるように歌う練習をしました。

〇5年生 社会「世界の国々」

世界にどのような国があるのかを調べ、その国の国旗の意味することを学びました。

〇5年生 理科「アブラナの花のつくり」

アブラナの花が咲いた後、実がどのようにしてできるのか調べました。

調べた結果、めしべのもとのふくらんだ部分が育って実になることが分かりました。

体育の授業の様子です!

〇6年生 「陸上運動(短距離走)」

50m走の記録を測定しました。

併せて、新体力テストのボール投げに備えた練習もしました。

〇4年生 「走・跳の運動(リレー)」

調子よく走ったり、バトンをスムーズに受け渡したりするための工夫をしながら、4人1組で200mリレーをしました。

〇1年生 「体つくりの運動遊び(基本的な運動の体の動かし方)」

整列や準備運動の仕方、基本的な運動の体の動かし方について学習しました。

準備運動中には、元気な掛け声が校庭に響き渡りました。

今日の授業の様子です!

〇1年生 図工「ねんどでごちそう」

1年生は、粘土で食べ物をつくる学習をしました。

自分好みの食べ物を夢中になってつくりました。

〇2年生 国語「ふきのとう」&「日記を書こう」

登場人物などを確かめながら音読をしました。

また、日記を書くための準備をしました。

〇3年生 体育「走・跳の運動(かけっこ)」

短い距離を調子よく走ることに挑戦しました。

気温が高かったこともあり、途中で水分補給をしながら活動を続けました。

ビデオレター撮影2日目(加藤先生へ)

今日のビデオレター撮影は、異動となった加藤先生に感謝の気持ちを伝える場となりました。

多くの子どもたちが自主的に集まり、お世話になったことや楽しかった思い出を語るとともに、「ありがとう」の気持ちを子どもたちの素直な言葉で表現することができました。

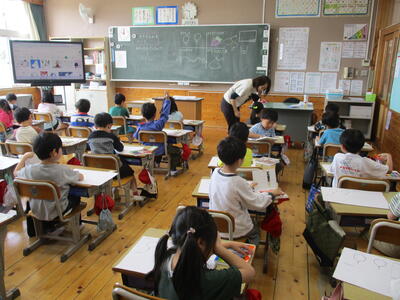

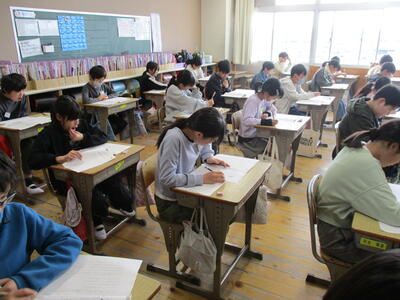

とちぎっ子学力調査&全国学力調査を実施しました!

4年生・5年生を対象に、とちぎっ子学力調査(国語・算数・理科)を実施しました。

本格的な学力調査ということもあり、初めのうち子どもたちに緊張があったようですが、3教科とも無事に終えることができました。

とちぎっ子学力調査と同時に、6年生を対象に、全国学力調査(国語・算数・理科)を実施しました。

6年生ともなると、事前の学習や準備も怠りなくできているようです。

とちぎっ子学習状況調査(児童質問紙)及び全国学習状況調査(児童質問紙)については、後日オンラインで実施予定です。

今日の1年生の様子です!

〇元気にあいさつをして登校です!

昇降口から入り、元気にあいさつをして靴をそろえて下駄箱に入れた後、上履きに履き替えます。

上履きを床に置く際に、音が立たないよう丁寧に置くことができています。

〇荷物を片付けて、学習の準備をします!

ランドセルから学習道具を出したり持ってきた荷物を片付けたりして、学習の準備をします。

ロッカーにランドセルをしまうことが、少しずつ上手にできるようになってきました。

〇学習の準備が整った子から読書をします!

学習の準備が整った後は、自分の好きな本を選んで静かに読書をします。

読んでいる本の紹介をしてくれる子もいます。

第1回登校班長会議開催

今年度最初の登校班長会議を開催しました。

今日は、光陽台〇区、宝石台〇区など、それぞれの方面ごとの登校班長が集まって、全体のリーダーを決めたり、一斉下校で並ぶ場所を確認したりしました。

各班の班長さんには、登校班長としての役割を自覚して、安全な登下校に努めてほしいです。

ビデオレターの撮影をしました!

人事異動により、4月から他校に勤務しておられる先生方に贈るビデオレターの撮影をしました。

お世話になった先生方への感謝の言葉を自分で考え、撮影前に何度も復唱しながら撮影に臨みました。

緊張しながらも、自分の思いを言葉にして表現することができたようです。

今日の給食の様子です!

今日の給食のメニューは、下記のとおりです。

こめこパン、牛乳、ハムカツ、コーンサラダ、ミネストローネ

〇配膳から食事まで

さすがに高学年の配膳作業は手際よく行われていました。

どの学年の子どもたちも、「今日の給食はおいしい。」と言って、喜んで食べてくれました。

授業の様子です!

〇2年生 国語「ふきのとう」

「ふきのとう」がどんな話なのか、確かめながら音読をしました。

〇3年生 総合的な学習「総合的な学習の進め方について」

総合的な学習の進め方についてのガイダンスをしました。自己の課題設定の仕方や追求の方法、分かったことなどのまとめ方について、資料をもとに学習しました。

〇4年生 総合的な学習「那須について調べよう」

遠足で訪れる那須について、インターネットを利用して名所や場所などを調べました。

〇5年生 理科「アブラナの花のつくり」

アブラナの花のつくりについて調べました。花びらやがくの数をひとつずつ確認し、花びらとがくは同じ数あることが分かりました。

〇6年生 総合的な学習「鎌倉について調べよう」

修学旅行で訪れる鎌倉について、インターネットを利用して調べました。

数多くある名所から、各々の興味のある場所について調べました。

1年生の活動の様子です!

昨日の1年生の活動の様子です。

朝のうちに、担任の先生からランドセルや水筒の置き方について話を聞きました。

ランドセルは、ロッカーに入れる際に向きを揃えて、はみ出さないように入れること、水筒のひもはボトルに巻いておくとよいことなどを確認しました。

給食の様子です。残さずに食べることで精いっぱいの様子ですが、子どもたちからは、「おいしいです。」という言葉が返ってきました。

自己紹介をしました。自分の名前、好きなものを話した後、「よろしくお願いします。」のあいさつを元気にすることができました。

外国語の授業「自己紹介」

6年生の外国語科の授業では、新しく異動で西小学校に来られた英語専科教員(内藤先生)、ALT(レオネ先生)、JTE(森先生)の自己紹介の話を聞いて、3名の先生方への理解を深めました。

樹木の剪定等、お世話になります!

令和7年度も環境ボランティアである阿部さんと高尾さんには、大変お世話になります。

職員玄関前の樹木の剪定等を定期的にしてくださっております。

早速、今日は今年度第1回目の剪定に来てくださり、樹木の整備をしていただきました。

ふだんなかなか手の届かないところを手入れしていただき、大変助かっています。

身体計測をしました!

4年生と6年生児童が身体計測をしました。

身長、体重の測定及び視力検査を実施しました。

4月14日(月)には2年生と3年生、4月15日(火)には1年生と5年生が実施予定です。1・2・3・5年生は、検査項目に聴力検査が追加となります。

水道やトイレの使い方を学びました!

1年生の子どもたちが、水道やトイレの使い方を学びました。

毎日の手洗いや用足しに使うための大切な学びとなりました。

学んだことを生かして、いつもきれいに使えるよう願っています。

1年生が元気に登校しました!

1年生の子どもたちが、今日から登校班のお兄さんやお姉さんと一緒に、歩いて登校しました。

昇降口に入ってくる姿には、わくわく感やドキドキ感がいっぱいの様子でしたが、元気なあいさつをする姿が見られ、ひと安心です。

登校後は1年1組と1年2組の教室に分かれて、健康観察をしたり、ランドセルや持ち物の整理の仕方などを確認したりしました。担任の先生の話をひとつずつしっかりと聞いて、自分のものを机の中やロッカーに整理することができたようです。

計68名の1年生が入学しました!

今日は、西小学校の入学式が行われました。

計68名の1年生が入学し、一人ずつ担任の先生に名前を呼ばれ、大きな返事をすることができました。

「児童代表お迎えのことば」では、全校児童を代表して、6年生児童が落ち着きのある堂々とした態度でことばを述べました。

1年生には、早く学校生活に慣れて、友達と元気いっぱいに活動してほしいです。

◆入学式の様子

◆学級ごとの集合記念写真

<1年1組> <1年2組>

入学式の準備完了です!

6年生の児童が作業を分担して、入学式の準備にあたってくれました。

最高学年になった自覚が、各々の作業の仕方に表れていました。

西小学校のスローガンにある「きびきび清掃(活動)」を体現する姿に、これからの6年生への期待が膨らみます。

体育館も1年生教室も、入学式の準備完了です。あとは、明日新入生を迎えるだけです。

今日の授業の様子です!

6年生の国語では、1年間の国語の学習で楽しみにしていることなどを考えて、教科書に書き込みました。また、算数では、つり合いのとれた図形について学習し、なぜきれいに見えるのか、理由を考えました。

3~5年生の学級活動では、1学期の学級の組織(係・当番活動など)について話し合って決めたり、自分のめあてを決めたりしました。学級の組織を決める話合いでは、自分たちから積極的に意見を発表して、よりよい学校生活が送れるようにアイディアを出す姿が見られました。

また、キャリアパスポートに「これからなりたい自分」について記入し、将来に向けての目標を明確に設定しました。

2年生の算数では、これから算数の学習を進めていく上で大切な算数ノートの使い方について、資料をもとに確認しました。「算数ノートの使い方」については、ノートに貼り付けて、いつでも確認できるようにしてあります。

特別支援学級での国語の学習では、ひとつのお話をつないで物語をつくる活動をゲーム感覚で行いました。どの子も柔らかな表情で活動に参加できました。

満開の桜の下で!

穏やかな天気に恵まれて、満開の桜の下で、子どもたちが気持ちよさそうに元気に走り回っています。

室内にずっとこもることなく、校庭に出て太陽の光を浴びながら友達と元気に体を動かすことで、子どもたちは心身ともに健やかにたくましく成長していきます。

始業式後の後片付けです!

6年生の子どもたちが、始業式会場の後片付けにあたってくれました。

自分から積極的に作業に取り組む姿は、西小学校の最高学年としての自覚があふれていました。

「第1学期始業式」

第1学期の始業式を行いました。

校長による講話では、子どもたちに意識してほしいこととして、「自分なら絶対にできる」「自分には才能がある」という前向きな気持ちを大切にすること、また、学校教育目標「思いやりのある子 自ら学ぶ子 たくましい子」を達成するために、「①自分のよさや課題等に気付くこと、②経験をもとにして正しいことやこれから成すべきことや人のためになることを考えること、③自分の思いや能力を理解して、自分の生き方を決めて責任をもって行動すること」について話しました。

こつこつと目の前にある小さな目標を達成しながら、やがて、子どもたち自身が抱いている大きな目標の達成に近付けるような時間をおくってほしいです。

令和7年度「新任式」

令和7年度、西小学校に異動してこられた先生方をお迎えして新任式を行いました。

今年度は、13名の先生方が西小学校にお出でになりました。お一人ずつ自己紹介とあいさつをしていただいた後、児童を代表して、6年生児童がお迎えの言葉を述べて先生方を歓迎しました。

先生方には、一日も早く西小学校での生活に慣れて、児童との時間を楽しく過ごしてほしいと思います。

桜が満開の中、令和7年度の始まりです!!

晴天に恵まれ、校庭の桜や花壇の色とりどりの花が咲きほこる中、令和7年度が順調にスタートしました。

外遊びでは、子どもたちの元気な声が校庭いっぱいに響き渡り、いよいよ春本番を感じさせてくれています。

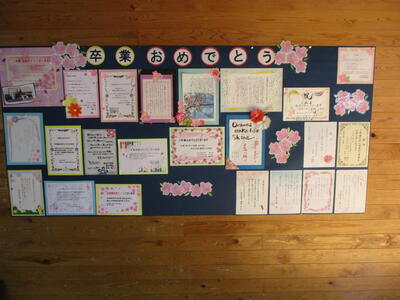

令和6年度の卒業式挙行

本日、令和6年度の卒業式を挙行しました。

3月中旬にもかかわらず、朝まで雪の残る冬に逆戻りのような天気となりましたが、61名の卒業生が心身ともにたくましく立派に成長して、西小学校を巣立ちました。6年間のたくさんの思い出とともに、人生における基盤となる数多 くの学びを得た西小学校での生活も、今日がグランドフィナーレです。卒業生の一人一人が、小学校生活の中で最も輝く姿を見せられたのではないかと感じています。

これからは、西小学校で学んだことに誇りと自信をもって、さらに大きく羽ばたいてほしいです。

<6年1組 教室での集合写真> <6年2組 教室での集合写真>

<担任の先生からのメッセージ>

<朝の教室にて>

<式中の様子 -入場・卒業証書授与・お別れのことば・退場->

<お見送りの様子>

5年生児童による卒業式場設営

明日の卒業式のために、5年生児童による卒業式場設営を行いました。

児童一人一人が自分の役割を自覚して、積極的に作業にあたる姿が見られ、大変頼もしかったです。

明日の卒業式実施に向けて、5年生にも期するものがあるというものが活動する姿に十分表れていました。

こうして西小学校のバトンが、6年生から5年生への引き継がれていくのですね。

<式場設営の様子>

<廊下の装飾>

<体育館に式場完成>

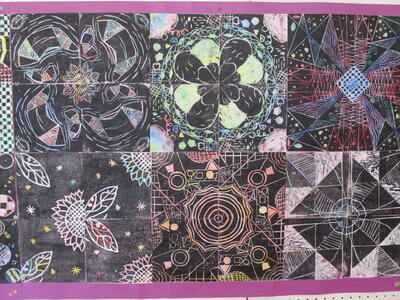

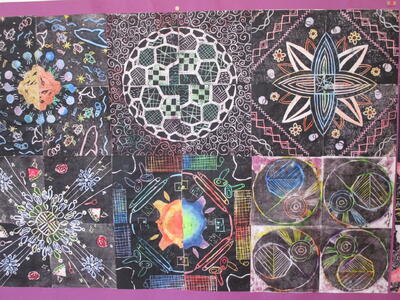

1年生児童によるギャラリーの作品見学

1年生の児童が、校舎3階オープンスペースに設置されている6年生の作品が展示されたギャラリーを見学しました。

憧れの存在である6年生児童の作品を見て、1年生にとっては今後の作品作りへの大きな刺激となったようです。

6年生による作品整理

6年生児童が、1年間にわたり学習活動の中で作製してきた作品や学習資料などを、作品バッグの中に整理しました。

1年間でしたが数多くのものがありました。友達と懐かしい思い出を振り返りながら、大切そうに整理する姿が印象に残りました。

6年生への各種表彰をしました!

3月14日に行われた卒業式予行前に、6年生を対象として表彰を行いました。

小学校生活6年間にわたる顕著な活躍に対して贈られる「ライオンズクラブ優良児童」、「篤行・善行少年」「塩谷地区小学校体育連盟体育優良児童」の3つの賞に対して、計6名の児童が表彰を受けました。受賞した児童のみなさん、おめでとうございます。

「卒業式予行」

本日、卒業式予行を実施しました。

1~4年生はリモートで、5・6年生が体育館において予行に参加しました。

卒業生の入場から退場まで、一連の流れを練習しました。

5・6年生の姿から、卒業式間近と思わせるような緊張感が伝わってきました。

PTA執行部役員の引き継ぎ

昨日、PTA会計監査及び執行部役員の引き継ぎが行われました。

大変長きにわたり西小学校PTA会長、副会長を務めていただいた3名の執行部役員の方が、今年度末をもって退任されるにあたり、慶弔規約に準じて、西小学校PTAより記念品料をお渡ししました。

PTA会長様、副会長様におかれましては、これまで西小学校PTAの発展のために多大なご尽力をいただきましたことに、深く感謝申し上げます。今後とも、西小学校を地域からご支援いただけるとありがたいです。

<ご退任されるPTA会長・副会長様> <新執行部役員の皆様と共に>

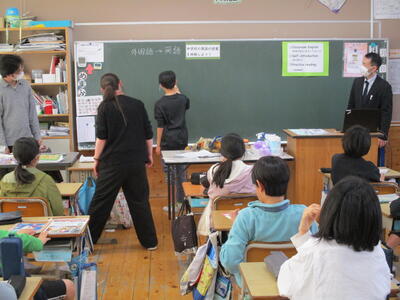

中学校教員の英語乗り入れ授業

6年生を対象として、中学校教員の英語乗り入れ授業が行われました。

中学校の英語の授業を体験することが目的で、

Classroom English(英語の指示に反応する)

Self-introduction(自己紹介)

Practice reading(音読練習)

の3部構成で活動しました。

子どもたちの授業への適応はとても早いです。

「ドッジボール最強王」が決定しました!

子どもたちの体力向上を図る取組として、3月11日、12日と2日間にわたり熱戦を展開した「西小ドッジボール最強王決定戦」の優勝チームが決まりました。

「仲間を信じ 力を合わせ 目指せ 西小 ドッジボール最強王」を合言葉として、計16チームが参加し、トーナメント方式により戦いました。

対戦チーム同士で力の拮抗した息詰まる試合が展開され、まわりで応援している子たちも自然にボルテージが上がり、大いに会場が盛り上がりました。

優勝チームの子どもたちをはじめ、準優勝チームの子どもたち、そして、決勝まで進めずに敗れてしまったチームの子どもたちの「ドッジボールを楽しもう」という思いがあふれたすばらしい企画となりました。

<3月11日(トーナメント1・2回戦>

<3月12日(水)準決勝、決勝>

<優勝チーム> <準優勝チーム> <第3位チーム>

オープンスペースにギャラリーを設置しました!

校舎3階のオープンスペースに、6年生の作品を集めたギャラリーを設置しました。

回転版画や卒業を迎える心境などを表現した詩など、それぞれの思いがたくさん詰まった作品が展示されています。

卒業式には、式場に場所を移動して展示予定です。

<回転版画の作品>

<校舎3階オープンスペースのギャラリー>

6年生による「卒業式練習」

6年生による卒業式練習をしました。

入場から、卒業証書授与、お別れのことばまでをひととおり練習しました。

今日の練習では、これまでの練習の成果が随所に見られました。

適度な緊張感が、6年生の姿に好影響をもたらしています。

6年生による奉仕活動が行われました!

卒業を前に、6年生による奉仕活動が5校時から6校時にかけて行われました。

これまで6年間を過ごした校舎への感謝の気持ちを込めて、一人一人がそれぞれの分担場所で一生懸命作業してくれました。水道、トイレ、階段、昇降口、玄関、教室などに分かれて、ふだんの掃除の時間には十分に手が行き届かないところまできれいにしてくれました。また、ボールの空気圧を調べて空気を入れたり、文書ファイルの廃棄のための分別作業を手伝ったりもしてくれました。奉仕活動として、6年生が学校のためにという感謝の気持ちをもって活動してくれたことを、とても嬉しく思います。ありがとうございました。

表彰集会を実施しました!

これまでの多くのコンクールや作品展等において賞を受賞した児童を対象に、表彰集会をリモートで実施しました。

各種コンクールや作品展等における代表児童が、校長室において賞状を受け取りました。

受賞された多くの児童のみなさん、おめでとうございます。

表彰内容は、以下のとおりです。

・高根沢町身近な環境に関するポスターコンクール(小学校高学年の部)

・書初展塩谷地区展

・下野教育書道展(硬筆の部・毛筆の部)

・塩谷地区児童生徒席書大会

・栃木県学校教育書写書道作品展(半紙の部)

・図書館を使った調べる学習コンクール

・新体力テストS認定証

・JBA栃木県管打楽器ソロコンテスト(小学生部門)

・キッズコンペ無限の可能性祭2025WOMAN DIVISION3(クライミング)

卒業式練習が熱を帯びてきました!

6年生による卒業式練習が、徐々に熱を帯びてきました。

自分たちの力で協力し合って、演台や椅子を用意して練習に臨んでいます。

今日の練習内容は、歌や卒業証書の授与が中心でした。

まだ、緊張などから声が小さくなってしまったり、動きのひとつひとつが速くなってしまったりしますが、練習を通じて課題を少しずつ解消し、卒業式では主役として、小学校生活で最も輝いた姿を見せてくれることでしょう。

時間内の無言清掃を実施中です!

西小学校では、にしのきスローガン「にっこりあいさつ しっかり学習 のびのび遊び きびきび清掃」の達成を目指して、日々子どもたちが活動しています。

年度末を迎え、清掃の時間には「時間いっぱい無言清掃」を合言葉に、自分ができる清掃作業に一生懸命取り組んでいます。1年間お世話になった教室などをきれいにして次の学年引き継ごうようと、一人一人が真剣に作業しています。

今年度最後の「防犯の日」です!

今日は、小雨交じりの悪天候となってしまいましたが、今年度最後の防犯の日でした。

今日も多くの方に、児童の下校時の安全を見守るために参加していただき、ありがとうございました。

多くの方のご協力のおかげで、児童の安全が守られていることに深く感謝いたします。

「感謝の会」を開催しました!

日頃から、授業支援、環境整備支援、安全見守り支援等の学校支援ボランティアでお世話になっている方々を招いて、児童会主催の「感謝の会」をリモートにて開催しました。

今日も児童会役員の「にしのきくん」たちが、全校児童を代表して会の進行や運営を担ってくれました。

1年間にわたり、西小学校のためにご協力いただいたことへの感謝の気持ちを、全校児童の代表として、にしのきくんからボランティアの方々にお伝えしました。

学校支援ボランティアの皆様には、今後とも西小学校の児童のために、継続的にご支援いただけますようよろしくお願いいたします。

卒業式練習が始まりました!

5年生児童を対象とした卒業式練習が、体育館で始まりました。

今日は、5年生として式に臨むにあたっての心構えや礼儀作法などを中心に話を聞いた後、基本的な動き方、お別れの言葉や歌などの練習に取り組みました。いよいよ卒業式が近付いてきた空気感が、児童に漂ってきました。

「6年生を送る会」開催!!

本日、6年生を送る会が開催されました。

児童会企画委員会の児童が中心となり、6年生の思い出にいつまでも残るような企画を考えてくれました。各学年からの「ありがとう動画」の鑑賞、「6年間を振り返ろう」の写真スライド映写(途中にクイズあり)、歌のプレゼント「ありがとうの花」、メッセージカードプレゼントなど、児童一人一人の心のこもった集会となりました。6年生への感謝の気持ちが十分に伝わる温かみある会でした。

最後には、6年生からの歌のサプラズプレゼントもありました。

6年生には、卒業式までの小学校での限られた時間を、「有終の美」を飾るがごとく充実した日となるよう過ごしてほしいと思います。

5年生の授業の様子です!

◇5年生 国語「熟語の読み方」

漢字の読み方が特徴的な熟語の読み方を学習しました。

◇5年生 図画工作「版画の色付け」

これまで彫り進めてきた自分の版画板に色付けをしました。いよいよ印刷作業に入ります。

◇5年生 外国語「自分が選んだ市のPRをしよう」

タブレットでスライドショーを作成し、自分が選んだ市のよさをアピールするための発表会をしました。

個性あふれるスライドショーに歓声があがりました。