文字

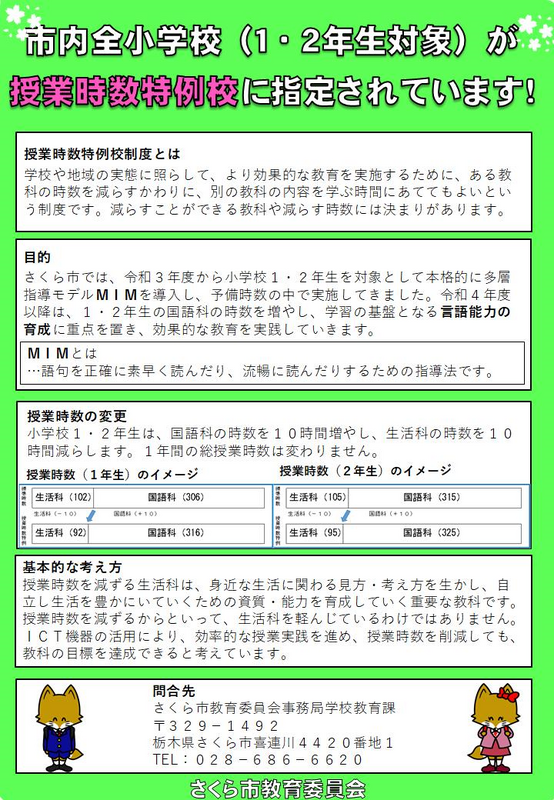

背景

行間

押小日誌

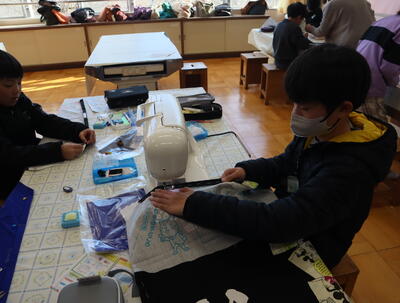

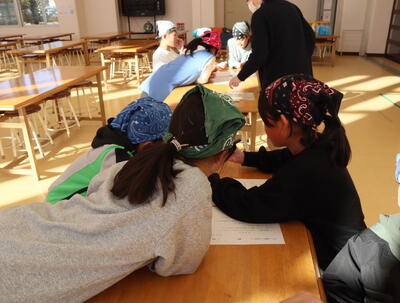

ミシンにトライ!手作りで楽しい生活(5年家庭科)

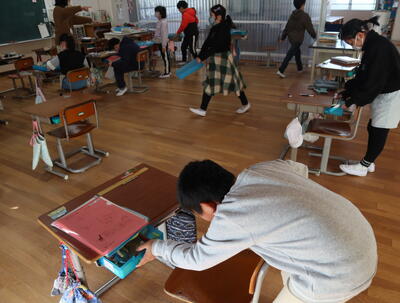

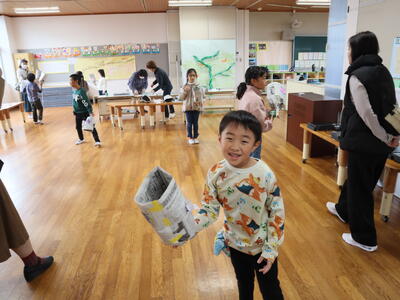

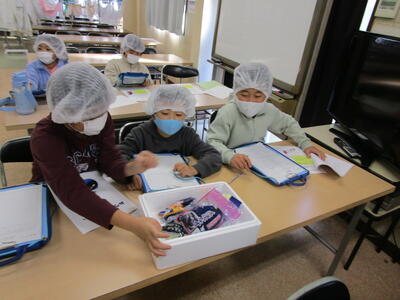

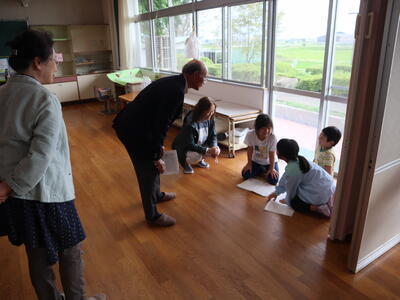

これまで、家庭科で手縫いを学んだ5年生。今度は、ミシンを使ってエプロンを作ります。家庭科「ミシンにトライ!手作りで楽しい生活」という学習です。今まで、ミシンの基本的な使い方と直線縫いなどの練習をしてきた子どもたち。いよいよエプロンの制作活動に入ります。はじめに作業の流れを確認。今日は折り込んで仮止め、仮縫い、そしてエプロンの周りの部分の縫製を進めます。

この日は地域のボランティアの方々のご協力をいただき製作活動を進めました。それぞれの班に1名から2名のボランティアさんが入ってくれます。とても心強いです。ボランティアの方々は、あくまでも子どもたちのサポートに徹していただき、やってあげてしまうのではなく、あるときは見守り、あるときはアドバイスをしていただくなど、絶妙なサポートをしていただきました。ありがとうございました。おかげさまで子どもたちの作業も順調に進みました。

子どもの様子を見ていると、どんどんミシンの操作も上手になり、一人でもどんどん作業している子も。きっと「近くに大人がいる」という安心感が大きく、自信をもって作業できるからかなと感じました。ご指導いただいたミシンボランティアのみなさん、本当にありがとうございました。

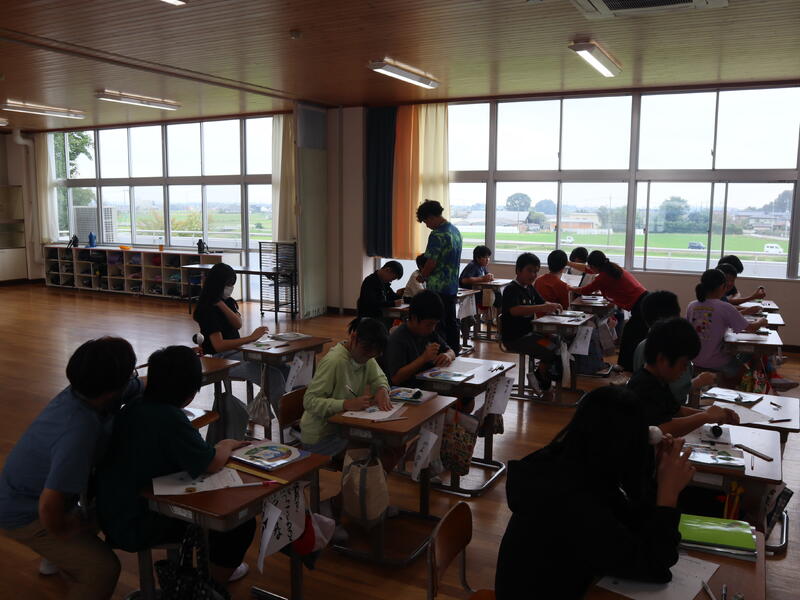

わたしの大切な風景(6年図工)

卒業を約2ヶ月後に控えた6年生。この日、図工「わたしの大切な風景」という学習で、自分が大切だなと思う学校の風景を絵にしていました。

校舎や花壇の風景、正門の風景、体育館の風景、野球のグラウンドの風景、芝山の風景、廊下の風景など、自分自身が大切に思っている風景を描いていました。毎日の登下校、授業や学校行事、休み時間、委員会やクラブ、部活などで思い出深い場所を選んだのでしょうか。一人で黙々と描く子、何人かで思い出を分かち合いながら描く子、描き方や取り組み方はそれぞれですが、子どもたちの様子からその子その子の大切な思い出が絵になっていきます。そんな6年生の子どもたちを見ていて、卒業まであと少しであることを感じ、寂しさも感じる時間でした。

6年教室には毛筆の「感謝」の文字が。これも大切なワンシーンです。

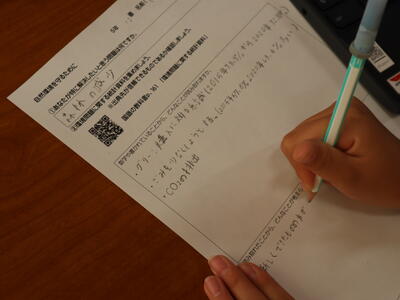

新年の抱負

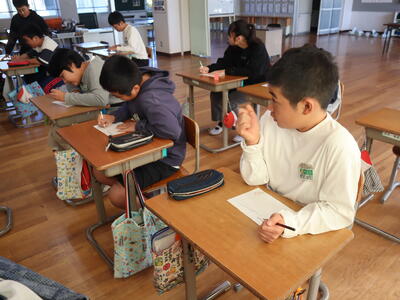

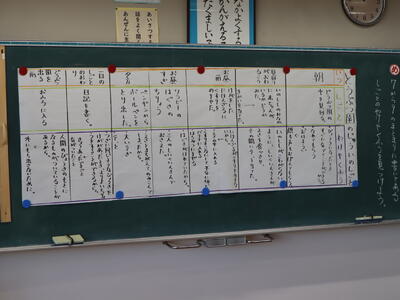

2025年も始まって早くも半月が経ちました。各教室には、子どもたちの新年の抱負が掲示されています。

各学年、一人一人が今年心に決めたこと(目標)が書かれています。

自分のことだけでなく、まわりのことを考えてどうしたいかなど、視野を広げている子もいます。また、5年生は最高学年に向けて、6年生は中学生になることを見据えて目標を立てている子もいます。ぜひ、自分の目標に向けて努力してほしいと思います。

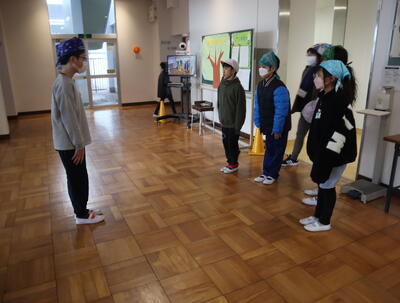

長縄跳び大会に向けて

今月末、運動委員会による長縄跳び大会が行われるのに向けて、15日の朝のスポーツタイムでは、まつのみ班に分かれて長縄の練習をしました。

朝の花壇や校庭には霜柱が立ち、冷え込みます。二宮金次郎さんも寒そうです。

班ごとに集合したら、班長さんのリードであいさつ、そして練習開始です。子どもたちは、昨年から練習をしていましたが、冬休みを挟んで久しぶりという子も多かったと思います。高学年が縄を回したり、下学年にアドバイスします。みんな一生懸命です。先生も入るタイミングを伝えたり、連続してたくさんとべるようにアドバイス。こんな関わりで、はじめなかなか跳べなかった子もみるみるうちにとべるようになります。子どもの力ってすごいなと改めて感じます。

班のみんなでアドバイスし合う様子も見られ、短い時間でしたが一生懸命に取り組みました。最後は、みんなで振り返り。自分ががんばったことやうれしかったこと、班のお友達のよかったことなどを発表し合いました。本番、みんなで力を出し合って1回でも多くとべるといいですね。がんばって!

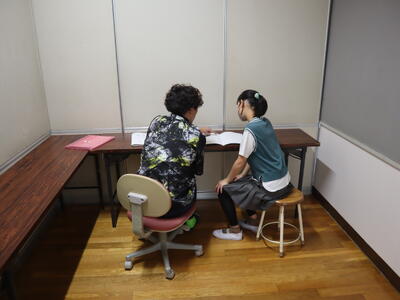

書写指導(3年生)書き初め「正月」

14日は今年初めての書写指導(3年生)でした。

書いた後は自分の字を確かめたり、お互いに「でき」を確かめ合ったりします。先生から「バランスが取れていていいね」などとお褒めの言葉をいただく子も。「次は、もっとこうしよう」と次の1枚に気合いが入ります。

次回、2月で今年度の書写指導が終了となる予定です。先生、あと少しですが引き続きよろしくお願いいたします。

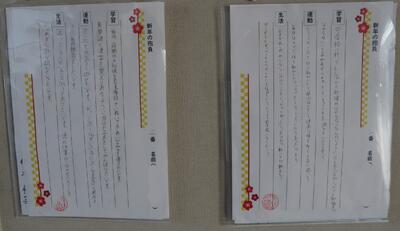

新しい年、新しい掃除場所

冬休みが終わり、冬休み前までの清掃分担が変わり、子どもたちは、先週から新しい掃除場所で掃除をすることになりました。

変更初日のこの日は、新しいメンバーで自己紹介を行ったり、めあてと分担を決めたりしました。先生も一緒に話し合います。

その後、さっそく清掃に取りかかりました。寒い日、そして短い時間でしたが、新しい掃除場所で新しい分担に取り組みました。高学年児童が下学年の児童のサポートをしたり、一緒に机を運んだりします。そして終了後は、反省会。がんばったことを発表し合って互いに認め合う大切な時間です。

新しい年、新しい掃除場所となりました。今年も、みんなの力で「みんなのために みんながつくる みんなの きれいな 押上小学校」をお願いしますね。6年生は、小学校最後の清掃場所です。最後までよろしくお願いしますね。

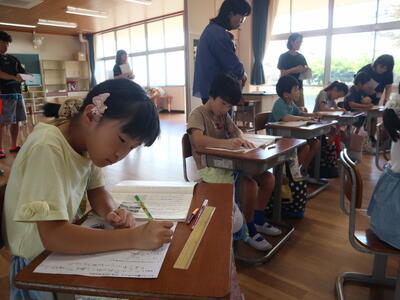

あしたへジャンプ!(2年・生活科)

先月、2年教室をのぞいてみたら、こどもたちが大きな紙を広げて何かを書いていました。

生活科「あしたへジャンプ」という学習活動で、ここでは、「自分の生活や成長を振り返り、自分の成長や役割が増えたことに気付くこと、支えてくれているまわりの人への感謝の気持ちをもつこと、これからもがんばろうと意欲的に生活しようとすること」をねらいとしています。その学習で、まず、自分の成長を実感するために、紙に自分の体を写し取っていたところでした。

それからしばらくたつと、教室には一人一人の今の自分の分身、そしてそのまわりには、できるようになったことを書いたメモがびっしり。それを読んでいると、本当に一人一人がそれぞれに成長していることを感じます。今後も、いろいろな人と関わりながら、子どもたちが成長していくことを願っています。

できるようになったことがたくさん。心と体、学習や生活・遊び、成長をとても感じます。2025年もたくさん成長することを願っています。(「分身」も顔もよく似ていて特徴が出ています!)

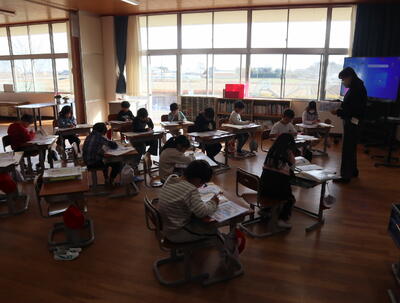

2025授業はじめ

昨日から新しい年、2025年の学校が始まりました。その日の1時間目、まさに「2025授業はじめ」の様子です。新年の抱負を書いたり、冬休みの振り返りなどを行いみんなで共有したりしているクラスもありました。今年も子どもたちが楽しく学校で学んだり遊んだりできることを願っています。

今年は巳年(へび年)。へびは脱皮して新たな姿に生まれ変わることから、巳年は「新しい挑戦」や「変化」が期待できる年とされているそうです。子どもたちも先生も、いろいろなことに挑戦し、変わることを楽しみ、ぐんぐん成長していく年となることを願っています。

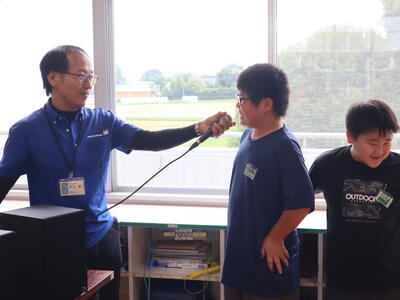

2025年スタート&1月あいさつ巡回活動(市青少年センター活動)

2025年が始まりました。今年もよろしくお願いいたします。1月8日、今日から2025年の学校が開始です。約2週間の冬休みを終え、子どもたちが学校に戻ってきました。荷物をたくさん抱えて登校。寒い中、がんばって登校する姿に「よく来たよく来た」と心の中でエールを送っています。

さて、今朝は1月のあいさつ巡回活動が行われました。今年度5回目のあいさつ運動で、市青少年センター、市教委、民生児童委員の皆さん、本校の学校運営協議会の皆さんにお越しいただき、本校の子どもたちのあいさつ向上にお力をいただきました。

今回も6年生の子どもたちが登校次第あいさつ運動に加わり、さらにあいさつを盛り上げました。

参加いただいた皆様お世話になりました。今年もよろしくお願いいたします。次回は3月5日(水)、今年度最後のあいさつ巡回活動です。一段と元気なあいさつが交わせることを願っています。どうぞよろしくお願いいたします。

明日から冬休み

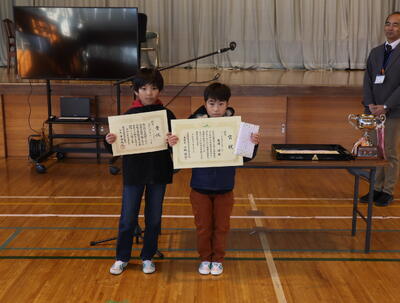

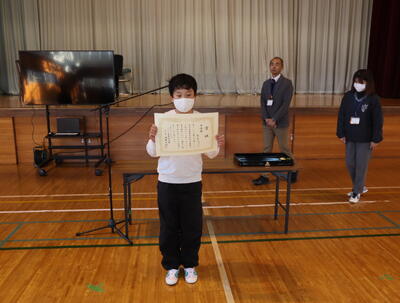

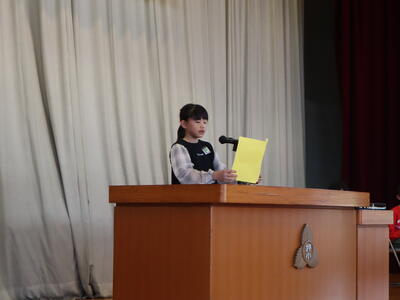

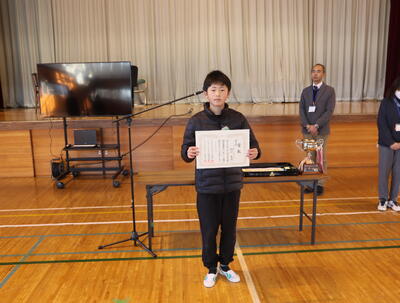

今日で、2学期前半が終了です。本日朝の時間に「冬休み前集会(表彰朝会)」を行いました。

はじめに、私からは、持久走記録会や市駅伝大会、また先日お知らせした「ざぶん大賞」、児童会による「まつスタ」のことを振り返るとともに、明日からの冬休み、気を付けて過ごすことをお話ししました。

続いて、この秋に行われた各種書道展や口腔衛生関係(よい歯、作文・標語・ポスター)、市駅伝大会、野球大会の表彰を行いました。

5時間目の様子です。今年2024年、最後の授業です。冬休みの過ごし方や学習などの確認、振り返り、大掃除・整理整頓、お楽しみ会などをしていました。

明日から13日間の冬休みです。年末年始を挟みます。事故や病気・けがには十分気を付けて、充実した冬休みとなることを願っております。みなさま、よいお年をお迎えください。大変お世話になりました。

※冬休みは1月7日(火)までです。児童のみなさん、1月8日(水)元気に会いましょう。

未来のパントマイムアーティスト

先ほど昼休みに校庭にいたら、1年生の子どもたちがやって来て「パントマイムをやりましょう」とのお誘いが。昨日の「まつスタ」で私がパントマイムをやったことから「一緒にやりたい」とのことでした。

「かべ」から始まり「ロープ」からの「つなひき」、そして「つくえ」「風船」「ソフトクリーム」「雪だるまづくり」などいろいろなパントマイムを楽しみました。つなひきの途中でロープを切ってみたら?と言ったら上手にごろりん!子どもたちの発想は豊かです。そして、私よりもずっと上手でした(^_^;) この3人は未来のパントマイムアーティストに確定です。

「かべ」のクオリティ…高いです。

「ロープ」そして「綱引き」。2人の息もぴったり。

白い帽子の子がとちゅうで切ると…ごろりん!

風船を上手にふくらませています。

雪だるまをつくります。雪の玉をつくって、のせて、飾りを付けて完成です。そこに雪だるまがあるかのようです。想像力と演技力がすばらしい!!

私ももっと修行が必要と感じました。私の「冬休みの課題」です。がんばります。

「まつのみスター誕生 君こそスターだ!」(まつスタ)2日目

児童会プレゼンツ「まつのみスター誕生 君こそスターだ!」(まつスタ)が、23日から始まりました。

この「まつスタ」は、児童会(1学期代表委員さん)主催によるイベントで、希望者が特技などをみんなの前で披露する発表会です。今回応募した人は、総勢9組(12名)。2日目の24日は、「体育館の部」で、5組(7名)の子どもたちと大人1組(1名)が出場し、特技を披露しました。

1空手

2お絵かきチャレンジ(1分の間に「おしピョン」が!)

3バレエ

4ピアノ演奏

5パントマイム(私も「まつスタ」にチャレンジ。「かべ」と「ロープ」をやってみました。クオリティは…聞かないでください)

6金管演奏

感想発表

出場記念の会員証の授与(実行委員さんにも会員証を授与しました)

今回の出場者。チャレンジに拍手!!

出場者のみんな、がんばりましたね。見ている人もたくさんの応援と拍手ありがとう。楽しいひとときとなりました。また、実行委員会の皆さん、今日まで本当におつかれさまでした。長い時間がかかりましたが、いろいろ話し合ってアイデアを出し合って、準備してきましたね。私もとても楽しかったです。みんなが自分たちで楽しい学校をつくることができたなと思っています。ありがとう!

※まつスタ開催までの歩み

1企画会議

2参加者募集準備

3参加者募集(放送、ポスト設置、ポスター掲示)

4応募状況確認

5プログラム会議

6参加者会議

7リハーサル

本校は今年度、さくら市教育委員会から「互いに認め合う学級・集団づくり」のための研究指定をいただいていて、この「まつスタ」はその実践のひとつでもあります。子どもたちが、自分ごととして楽しい学校をつくる、そして、チャレンジしたことをみんなが認め励ましてくれる体験は、出場者にとっても見る側にとっても大切なことだと思っています。この体験をみんなで共有できたこと、うれしく感じています。

※私のつたない演技に、何人かの子どもたちが「校長先生のパントマイム上手だった!」「本当に壁があるみたいだった!」とお話ししてくれました。何歳になっても認められる・ほめられるのはうれしいものです(^_^;)

「まつのみスター誕生 君こそスターだ!」(まつスタ)1日目

児童会プレゼンツ「まつのみスター誕生 君こそスターだ!」(まつスタ)が、23日から始まりました。

この「まつスタ」は、児童会(1学期代表委員さん)主催によるイベントで、希望者が特技などをみんなの前で披露する発表会です。今回応募した人は、総勢9組(12名)。初日のこの日は、「屋外の部」で、3組(4名)の子どもたちが出場し、特技を披露しました。見ている子も、演技に大きな歓声と拍手。「がんばって!」「かっこいい!」など応援の声もすてきでした。

一輪車

ボール投げ

一輪車

見ているみんなも「ドキドキワクワク」な感じです。

インタビュー

観客のみんなからの感想発表(たくさんの子が手をあげてくれました)

まつスタ出場記念の会員証の授与

今回の出場メンバーです。チャレンジに拍手!!

次回は、明日24日です。どんな発表があるのでしょう。お楽しみに!

なかよしタイム5

23日の昼休み、「なかよしタイム」を行いました。「まつのみ班」(縦割り班)での自由遊びです。

遊ぶのは今回が4回目。今回は「長縄跳び」「だるまさんが転んだ」「ケイドロ」で遊びました。高学年の子どもたちが、準備したり、ルールを伝えたり、小さい子の面倒を見たりと、リーダーの自覚をもって行動していました。

↓この班は「だるまさんが転んだ」で遊んでいましたが、「だるまさんが〇〇した」と言ったら、その通りの動きをするルールにしていました。「だるまさんがダンスした」と言ったらみんなダンス、「だるまさんがテニスした」と言ったらみんながラケットを振る、そして「だるまさんが転んだ」と言ったらみんなその場でゴロリン…見ている方も楽しくなりました。子どもは遊びの天才ですね。

どの班も楽しく充実した時間を過ごしていたようです。次回は、新年1月です。楽しみですね。

部活動報告

本校HPのメニュー欄に、『体育文化後援会(野球・バスケ・金管)』があります。野球部の活動報告を載せましたので、ぜひご覧ください。

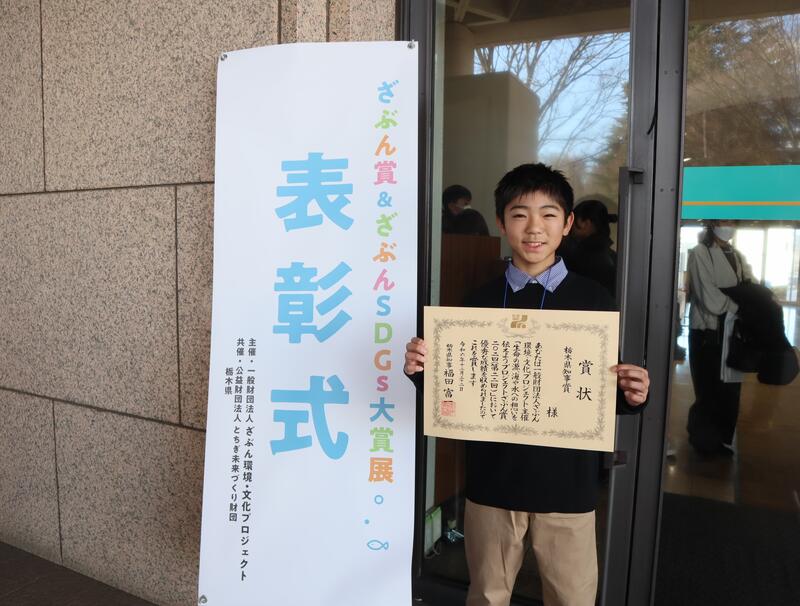

本校児童が大賞を受賞(ざぶん賞2024)

本校の5年生児童が、このたび、「ざぶん賞2024」の「ざぶん大賞」(最高賞)を受賞しました。

この「ざぶん賞」は、水と生命の大切さをテーマにした作文・童話・詩等に関する全国規模のコンクールです。今回大賞を受賞した作品「ホタルのすみか」は、家族で近所の田んぼに行った際のある出来事から、人間だけでなく、まわりの生き物にとって住みやすい場所を守らなくてはならないことに気付いたことを綴ったものです。

総合的な学習の時間や国語等で、環境について学んでいる5年生。環境に関する問題を自分ごととしてとらえらること、すばらしいなと感じました。

栃木県の表彰式(12/22 県立博物館にて開催)から

県表彰では、県知事賞をいただきました。受賞者を代表して、大賞を受賞した作品を本人が朗読。心を込めた朗読で、すばらしいとお客さんが絶賛していました。2月には石川県で全国表彰式が開催されます。あらためて、このたびの大賞受賞おめでとうございます。

校庭整備に感謝(桜守の会の皆さまに感謝)

「校長先生、冬休みに入る前に、校庭の木の手入れと校庭まわりを少しきれいにしますね。」

少し前に本校の環境整備にご協力いただいている「桜守の会」の方にお話をいただきました。

そして今日20日に、校庭整備を行っていただきました。

枯れ枝の伐採

校庭周辺の清掃

年末年始に向けて、樹木もすっきりとし、校庭もきれいになりました。ありがとうございました。先日の「さくら隊」の皆さまによる清掃、そして今回の「桜守の会」の皆さまによる枯れ枝伐採など、本校は、本当に地域の皆様に支えられていることを実感しています。

桜守の会の皆さまには今年も大変お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

プロフェッショナルのみなさんと(6年 栃木SCサッカー教室)

さくら市は、栃木SCと地域支援パートナー契約を結んでおり、さまざまな事業を行っています。今回、その一環として、6年生のサッカー教室を実施いただきました。

栃木SCから選手とスタッフが3名、また市スポーツ振興課から担当の方が来校し、6年生との交流活動を行っていただきました。準備運動をかねて、ボール鬼ごっこやボール取り競争などのゲームを行い、体を温めました。そしてお二人の選手も交えてミニゲームを行いました。子どもたちはボールを追いかけるのに精一杯だったかもしれませんが、選手の方はボールを持つと華麗なフットワークで子どもたちをぬき、絶妙な場所にパス。プロフェッショナルの技が光る1時間でした。最後は、記念写真を撮って、ミニサイン会を行いました。記念品として、サッカーボールもいただき、子どもたちは大喜びでした。

栃木SCの皆さま、さくら市関係の皆さま、お世話になりました。来年も楽しみにしています!

「まつのみスター誕生 君こそスターだ!」(まつスタ)来週にせまる!

「まつのみスター誕生 君こそスターだ!」(まつスタ)の開催が、いよいよ来週、23日と24日に迫ってきました。(「まつスタ」についてはここをご参照ください。)

この「まつスタ」は、児童会(1学期代表委員さん)主催によるイベントで、希望者が特技などをみんなの前で披露する発表会です。今回応募した人は、総勢9組(12名)。内容は当日のお楽しみです。当初は、18日から3回にわたって行う予定でしたが、学級休業等があったため、冬休み直前の23日(屋外の部)と24日(体育館の部)のお昼休みに行うことにしました。

先日は、実行委員(1学期の代表委員)と出場者が集まって、打合せやリハーサルを行いました。

※実行委員と出場者による打合せ

※リハーサル

どんな発表、演技があるのでしょう。私も今からドキドキワクワクしています。出場者のみなさん、本番に向けて体調をよく整えておいてくださいね。楽しみにしています!

※ネーミングが「昭和」・・・ご容赦ください。

グリーンタイム(球根植え)

16日の昼休み、グリーンタイムを行いました。

今回は、春に向けての球根植え作業。先日、花苗活動で植えたパンジーなどの隙間に、チューリップなどの球根を植えました。休業により一部学年が不在でしたが、6年生を中心に作業を進めました。とても頼りになる6年生。こういうところでも成長を感じます。

活動後は、振り返りをおこなって、がんばったこと、よかったことなどを発表して伝え合いました。

冬の寒さも厳しくなってきましたが、あと3ヶ月もすれば春の兆しも見えてくると思います。そのころには、今日植えたチューリップの芽も出てくるのではないかと楽しみにしています。

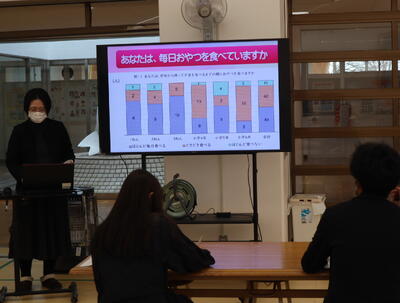

子どもたちの健康について考える(学校保健委員会)

先週、学校保健委員会を開催しました。

学校保健委員会とは、教職員や保護者、そして子どもの保健・衛生にお世話になっている学校三師(学校医、学校歯科医、学校薬剤師)の先生方が一緒になって、子どもたちの健康について考え、話し合うものです。

昨年まで、感染症の影響で紙面開催としていましたが、今年度は関係の皆さんが集まっていろいろと話し合うようにしました。そして、子どもたちの代表も参加。自分たちのことを自分たちで考えることを大切に、と担当の先生が子どもたちと一緒に計画し準備しました。

(先日の委員会の時間の練習の様子)

(当日の様子)

三師の先生方からは、「インフルエンザが流行期。予防には手洗い、マスク着用が有効。」「姿勢は顎などの発育に影響も出るので要注意」「小さい子の便秘が増えている印象がある。早起き、そして朝食摂取が排便には大切」などのお話をいただきました。

「みんながつくるみんなの押上小学校」…健康も自分でつくることが大切です。健康について考えるよい機会となりました。代表児童のみなさんもしっかりと発表できましたね。ありがとう。

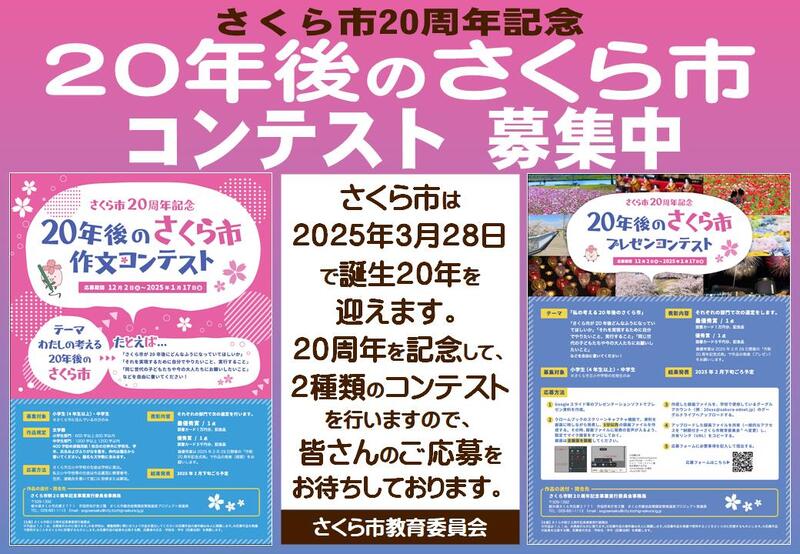

さくら市教育委員会からのお知らせ(市20周年記念作文・プレゼンコンテスト)

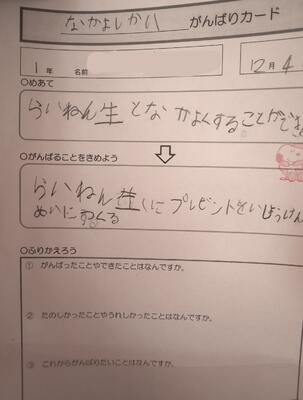

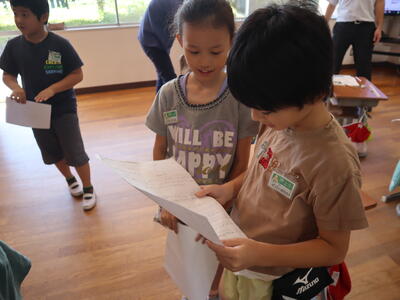

幼稚園・保育園の年長さんとの交流会(1年・生活科)

11日、幼稚園・保育園の年長さんをお迎えして、1年生が「なかよし会」(交流会)を行いました。

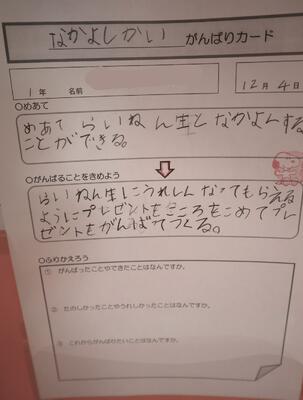

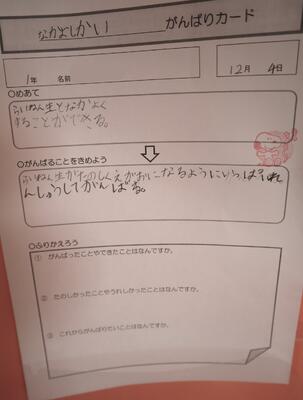

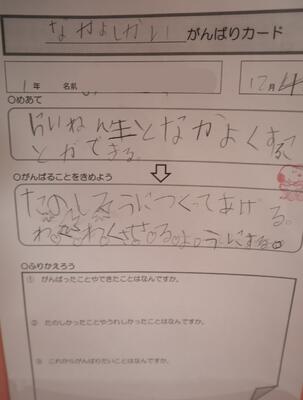

先日のホームページで紹介しましたとおり、これまで、1年生は来てくれる年長さんのことを思って、いろいろ準備をしてきました。子どもたちはこんなめあてカードに「めあて」と「がんばること」を書きました。読んでみると、「園のみんなが楽しくなるように」「ワクワクしてもらえるように」「笑顔になってもらいたい」など、相手意識をしっかりもっていることが分かります。

いよいよ「なかよし会」がスタート。はじめのあいさつ、そして準備してきたおもちゃで遊びます。いろいろ説明したり、一緒に遊んだり。1年生も楽しそうですが、とにかく園の子たちに一生懸命接しています。お兄さん・お姉さんになってます。

その後、運動会でおどったダンスを披露。たくさんの拍手をいただきました。「ダンスの感想を聞いてみたい」と1年生からリクエスト。園の子から「上手だった」「かっこよかった」とお褒めの言葉をもらって1年生はとてもうれしそうでした。

次は、学校の中を少しだけ探検。担当の子が、保健室や職員室、水槽のお魚を説明します。説明もがんばって練習してましたね。

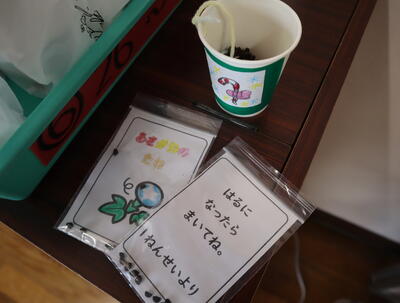

いよいよお別れです。体育館に集まってプレゼントを渡してさよならをしました。プレゼントは…大切に育ててきたアサガオの種と、みんなで作った松ぼっくりけん玉。「春になったらまいてね」のメッセージ付きです。

みんなで楽しく「なかよし会」ができましたね。これでまた一つ、成長。お兄さんお姉さんになりました。

部活動報告

本校HPのメニュー欄に、『体育文化後援会(野球・バスケ・金管)』があります。バスケ部の活動報告を載せましたので、ぜひご覧ください。

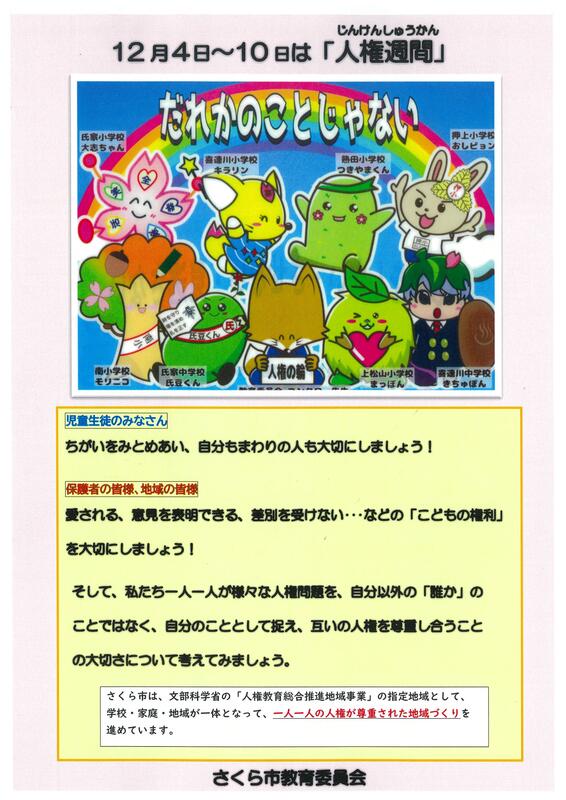

人権朝会(人権週間)

12月は人権を大切にする月として、毎年12月4日~10日を「人権週間」と定め(法務省)、全国的に人権啓発活動が強化して行われています。(12月10日は「人権デー」と定められています。)

本校でも、この時期に「人権」について考える機会をもとうと、11日朝に「人権朝会」を行いました。この朝会では、代表児童(掲示委員会)が人権についてみんなに伝え、年度始めから行ってきた「ハッピーツリー」(全校対象のよいところの伝え合い活動)に寄せられた「友だちのよいところ」「がんばっているところ」を発表しました。

はじめに、子どもにも人権(幸せに生きる権利)があって「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」という4つの権利があることをお話ししてくれました。私もあらためて意識していこうと心に誓いました。

続いて、ハッピーツリーの発表です。たくさんのよいところ、がんばっていることを伝えてもらいました。その後、近くの人と人権のこと、友だちを大切にすることなどを話し合いました。そして感想の発表。「子どもの人権を初めて知った」「よいところをたくさん見つけたい」などの意見が出ました。

友だちのよいところを認める(認め合える)ことは、「他人に関心をもち、その人のよさを見つけ、受け入れられる」という人権の基礎とも言える大切なものです。これからも、もっともっと子ども同士、先生と子ども同士がよさを認め合い、「みんなに自分のよさを認めてもらってうれしいな」と安心できるとともに「幸せ」を感じられるとよいなと思います。代表の児童のみなさん、大切な人権について考える朝会を企画・運営、ありがとう。

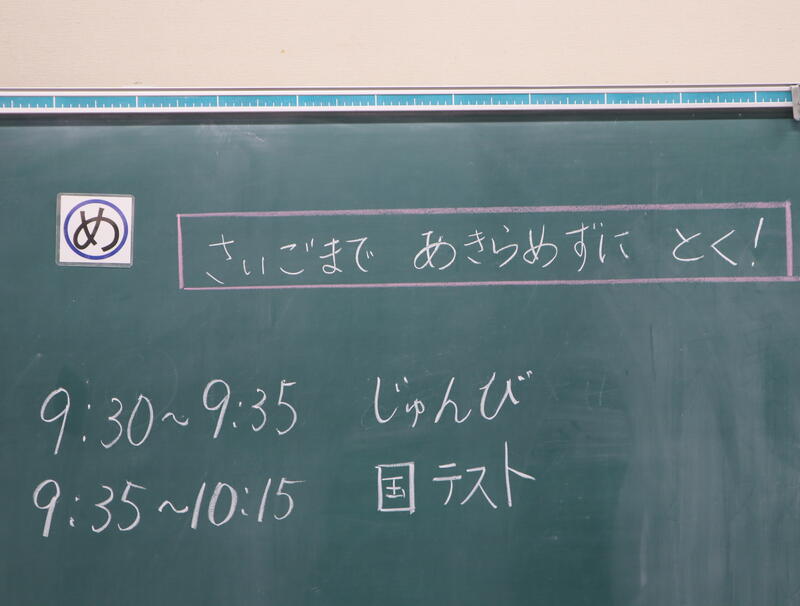

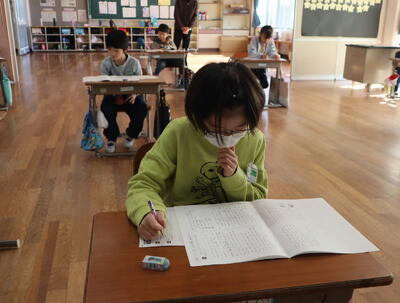

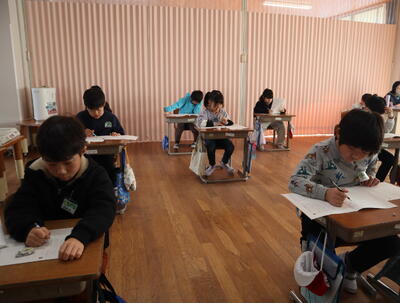

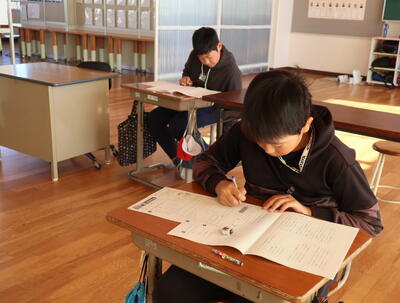

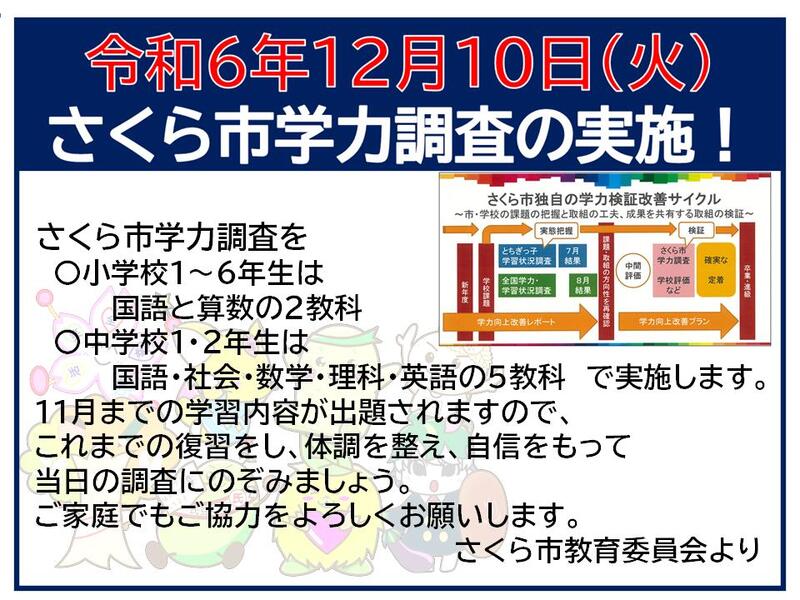

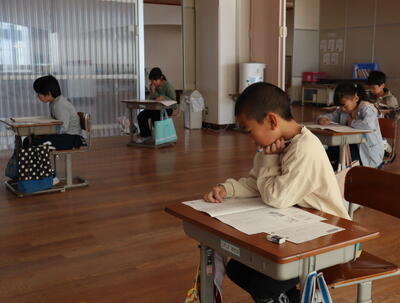

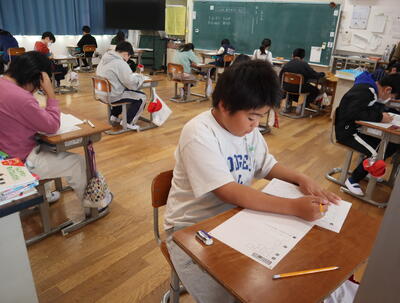

力試し(1~6年 市学力調査2024)

10日(火)、さくら市学力調査が行われました。日頃の学習の成果を確認する「力試し」です。

全学年、国語と算数が調査教科です。2・3校時の時間に実施しました。子どもたちの様子を見に行ってみると、校舎内がシーンと静まりかえり、ひたすら鉛筆が用紙の上を走る音と、「よしできた!」「うーん…」という心の中の声(!?)が聞こえてきました。めあてのように「最後まであきらめずに」取り組んでいました。

力試しを終えた子どもたち、昼休みはしっかり遊んで、疲れた頭をリフレッシュしていました。「よく学び、よく遊べ」です。しっかり勉強して遊びもしっかり。いいですね。

結果は、年明け2月頃に届く予定です。お子さんを通じてご家庭に結果表が届きますのでご確認くださるようお願いいたします。

「さくら隊」の皆様に感謝(2024年末クリーン週間)

「年末」と言えば「大掃除」。9日からの今週1週間は、「クリーン週間」で、お掃除をいつも以上にしっかり行うことにしています。ふだんなかなかできないところをきれいにしたり、特定の場所をピカピカに仕上げたりします。始める前に班長さんを中心にどこをきれいにするかを確認して開始です。

また、この期間には、お掃除ボランティアの「さくら隊」の方がいらっしゃって、子どもたちと一緒にお掃除をしてくださいます。今回は、窓のサッシの掃除をしてくださいました。子どもだけではなかなか手が回らないところです。本当にありがたいです。

さくら隊のみなさんのご協力により、1年の締めくくり、きれいな学校、きれいな環境になって、新しい年を迎えられることうれしく思います。ありがとうございます。

今度の1年生をお迎えするために(1年生 生活科)

今週11日、幼稚園・保育園の年長さんをお迎えして、1年生が「来年生との交流会」を行います。

先日、1年生の教室に行ってみると、その交流会で、一緒に遊ぶ準備をしていました。「どんなものだったら楽しい遊びになるかな」「来年生に分かるかな」など、今度来る「お客さん」のことを考えて、楽しそうなおもちゃやゲームを作っています。

※おもちゃには、先日校外学習で行った公園や校庭で取ってきた木の実などを使っています。楽しいですね。

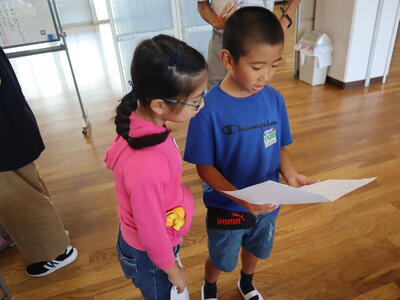

何日か経って、1年生教室をのぞくと、「あ!校長先生だ。今から、お話しするので聞いてください。」と近寄ってきました。いよいよ近づいてきた交流会。スピーチ担当の1年生が、年長さんに分かりやすく話せているか確認です。私も年長さんになったつもりで、聞きました。

「こんな話で分かってもらえるかな」「楽しく遊べるかな」などと、お客さんのことを考えて準備しています。交流会の目的は、「自分が楽しくなる」のではなく、「来る人が楽しくなる」です。こんな「相手意識をもつ」ことを意識して1年生も準備をしています。きっと、みんなが楽しい交流会になることでしょう。11日が楽しみです。

駅伝大会5年生の優勝のかげで

昨日お知らせしましたように、12/4のさくら市小学校駅伝競走大会で、5年生が優勝をしました。

昨日のホームページで伝えていなかった様子をおしらせします。

5年生の補助児童の2人(オレンジビブスを着た2人)が走り終えた選手に声を掛けていました。すてきな光景です。

この補助児童はゴールテープ担当。本校の優勝を一番間近で見られた子どもたちです。

出発前の様子です。集合場所でそろそろ出発…というときに6年生がおもむろに集まり始めました。そして、なんと「円陣」を組み出しました。「絶対勝つぞ!」「おー!」とても大きな声で気合いを入れました。

負けじと5年生も円陣を組んで、こちらも「絶対勝つぞ!」「おー!」のかけ声。

※子どもたちは、会場でも、円陣を組んで、声を出していました。6年生の気合いが、初出場の5年生を後押ししたことは間違いありません。

走り終えた子どもたち。優勝を決めた5年生が泣き崩れ、支え合っています。6年生もおめでとうと見守ります。全力を出し切ったからこその涙です。

5年生、6年生みんなが練習して、準備して、そして勝ち取った栄光です。

※ある優勝メンバーの子は、自分が駅伝選手に決まってから、「みんなに迷惑をかけられない。自分でできることは努力すること」と心に決め、毎日自宅近くのグランドを走って練習したそうです。そして、「きっと、2位以下のチームは、来年もっと速くなって戻ってくる」と思い、大会を終えたその日からまた練習を始めたそうです。1つのエピソードですが、優勝のかげにはそのような姿がありました。チームのために努力すること、そして次の目標に向けてがんばること。そんな子どもの姿に感動をもらい、幸せを感じています。

さくら市教育委員会からのお知らせ(人権週間)

駆け抜けた子どもたち(市小学校駅伝競走大会(5・6年生))

駆け抜けた子どもたち(市小学校駅伝競走大会(5・6年生))

12月4日(水)、令和6年度さくら市小学校駅伝競走大会が、さくらスタジアムで行われ、本校からは、5、6年生各1チームがエントリーし、学校の代表として走りました。

そして、初出場の5年生が優勝。全員が力を出し、3名の区間賞を含めたすばらしい優勝でした。本当におめでとう。

また、6年生も仲間を信じてたすきをつなぎ、最後まで走り抜きました。昨年に比べ大きく順位を上げ、本当にがんばった、成長したなと目頭が熱くなりました。その「あきらめない心」と「全力の姿」に心が動きました。

これまで、子どもたちを支え、励ましてくださったご家族や地域の皆様など多くの方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。

校内持久走記録会(11月15日)を終え、この大会まで約2週間、準備・練習を行ってきました。設定された時間以外にも、自主的にグランドを走るなど、努力を積み重ねる様子が見られました。

大会当日、子どもたちは、自分たちのもっている力を出し切り、全力でたすきを渡す姿が見られました。チームが・自分が、どのような位置(順番)にいても決して気を緩めず、あきらめずとにかく次の人にたすきを渡す姿に感動していました。

また、応援の声もしっかり走者に届いていました。苦しいときほど応援の声が力になることも教わっていたことです。人数は他校に負けますが、声の大きさでは負けないほど全力の応援でした。

【開会式での選手宣誓】今年度は本校が担当でした。堂々と宣誓ができました!

【5年駅伝の部】

【5年エンジョイランニングの部】

【6年駅伝の部】

【6年エンジョイランニングの部】

【補助児童】お手伝いありがとう。とてもいい子たちですねと別の校長先生からほめられましたよ。

出場した2チーム、駅伝の部で出場の機会がなかった児童によるエンジョイランニングで、仲間のために・自分のために、最後まで走りきったこと、全力で応援していたこと、また、補助児童として役員の先生方の手伝いに一生懸命に取り組んだこと、開会式で立派な選手宣誓を行った代表児童、そのような本校の子どもたちを、私は誇りに思い、幸せを感じています。感動をありがとう。

※大会に向けて、準備や当日の運営など、小体連事務局の皆様、市内小学校の体育主任さん、大会スタッフの皆さん、市教委や陸協の皆さん、大変お世話になりました。子どもたちへのあたたかな励ましの声もたくさんいただき感謝申し上げます。

読み聞かせ6

子どもたちが「おもしろいな」「次はどうなるんだろう」という「ワクワク」「ドキドキ」の表情で見つめています。

先日、今年度6回目の読み聞かせを行いました。今回はポピーの皆さんにお越しいただきました。

※1年教室では、最後に「『こわい』お話」と「『おしまい』の手遊び」をしました。どちらも楽しかったですね。

朝の読書や読み聞かせは、落ち着いた生活をスタートさせる意味でも大切と感じています。

そして、読み聞かせを聞く子どもたちのまなざしや表情を見ていると、子どもたちがこの読み聞かせをとても楽しみしていることがよく分かります。

暦の上ではもう冬ですが、秋も深まり読書にもよい季節です。子どもたちの本への興味も深まることを願っています。ポピーの皆様お世話になりました。

長縄跳び大会に向けて

来月、運動委員会による長縄跳び大会が行われるのに向けて、27日の朝のスポーツタイムでは、まつのみ班に分かれて長縄の練習をしました。

高学年が縄を回したり、下学年にアドバイスしたりしています。みんな一生懸命です。

先生も入るタイミングを伝えたり、一緒にジャンプ。

こんな関わりで、はじめなかなか跳べなかった子もみるみるうちに跳べるようになります。子どもの力ってすごいなと改めて感じます。

班のみんなでアドバイスし合う様子も見られ、とても楽しい時間が過ぎました。最後は、みんなで振り返り。自分ががんばったことやうれしかったこと、班のお友達のよかったことなどを発表し合っていました。

本番、みんなで力を出し合って1回でも多く跳べるといいですね。がんばって!

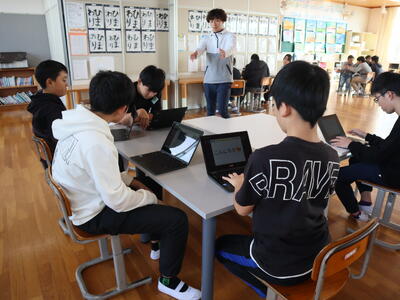

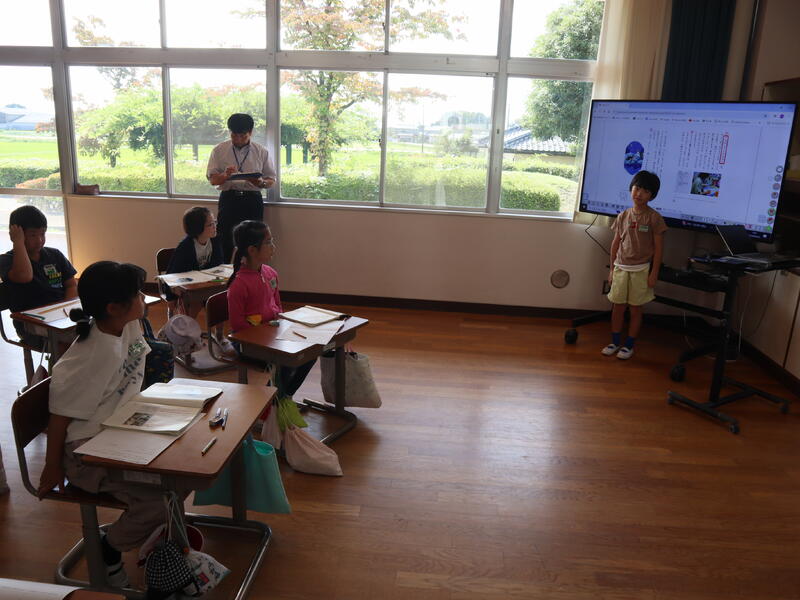

もう一つの「押上小学校」と交流2024

ご存じの方も多いかもしれませんが、本校の他に、もう一つの「押上小学校」があります。それは、東京スカイツリーでおなじみの東京都墨田区にある「墨田区立押上小学校」です。

令和3年12月に、二つの押上小学校の6年生同士がオンラインで交流会を行いました。その後一時中断していましたが、昨年度再開し、今回3回目の交流会を迎えました。両校のPTA会長さんにご尽力いただき、学校同士で話し合いながら準備を進め、11月29日(金)オンライン交流会を実施することができました。

本校の6年生17名と東京側の墨田区立押小児童(約100名の3クラス!)が参加し、画面越しにお互いの地域や学校のことを発表し合い親睦を深めました。

墨田区押上小のみなさん、先生方、そして両校のPTA会長さんに感謝するとともに、これからも交流が続き深まっていくことを願っています。

p.s.交流当日を迎えるまで、子どもたちはいろいろ調べたり、発表分担を話し合ったりしながら準備をしてきました。事前にはリハーサルも行い、最終チェックを行いました。相手に伝えようと一生懸命にまとめたり、プレゼンしたりする姿、すてきでした。将来、どこかで、もう一つの押上小(墨田区の押小)出身の同級の人と出会って、「6年生の時オンラインやったよね」などと盛り上がったりして・・・

※あれ?スカイツリーのバックにおまる山タワー?実はこのスカイツリーはブロックを組み立てるタイプの模型です。墨田区立押上小学校のPTA会長さんからのプレゼントで、本校の会長さんがさくら市のおまる山をバックに写真を撮ったものです。すてきな写真ありがとうございます。お二人の「押上小PTA会長さん」、本当にお世話になりました!

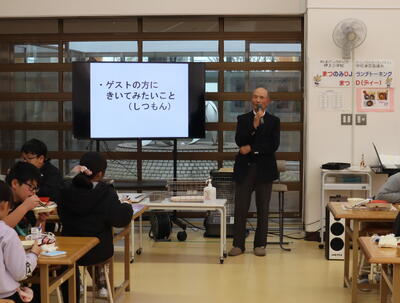

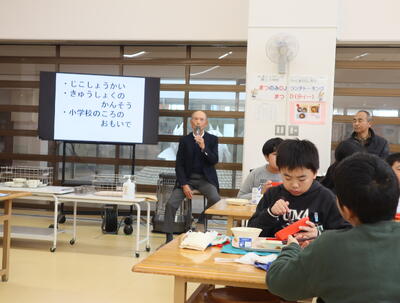

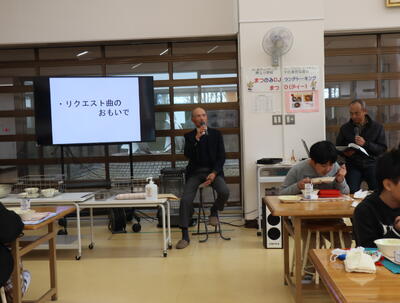

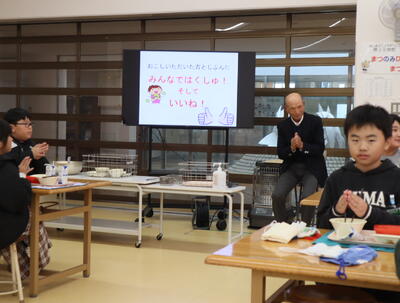

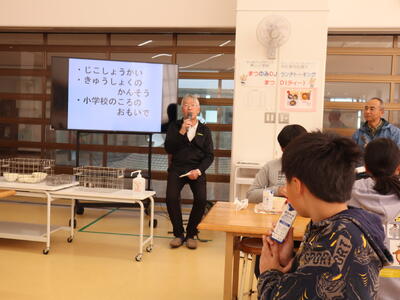

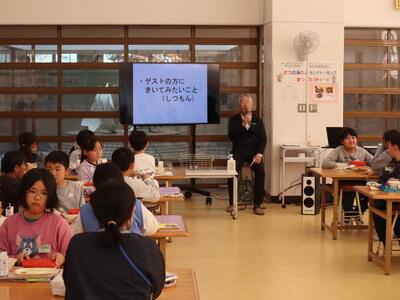

まつのみDJランチトーキング第5弾(学校運営協議会推進プロジェクト)

27日(水)の給食時、ランチルームで5回目の「まつのみDJランチトーキング」(略して「まつD」)を行いました。

今回の学校運営協議会委員さんは、元PTA会長さん、交通指導員さんでもあるHさんです。委員さんには早めに来てもらい、校長室で一緒に給食を食べていただきながら、まつDの打合せです。打合せでは本校の昔の様子やこの地域の昔話などに花が咲きました。私にとっても興味深いお話で、まつDでも子どもたちにお話ししてもらいました。給食も、すまし汁の味付けが薄めで子どもたちにもいいですねとお褒めの言葉をいただきました。

まつD開始。合い言葉「まつD!」も元気で、5回目を迎えたまつD、子どもたちの反応もいい感じです。今日の給食の感想、また、子どもの頃の思い出をお話しいただきました。Hさんは、本校出身です。昔はここではなく、西に校舎があって、松の木がたくさんあったんだよとお話しくださいました。

さて、Hさんのリクエスト曲は・・・坂本九さんの「上を向いて歩こう」。Hさんにとっては、これを聞くととてもなつかしさを感じるそうです。心が落ち着く曲、いいですよね。私は山口百恵さんの「秋桜」や「いい日旅立ち」です。(「昭和」ですみません。)

最後は、子どもたちの質問コーナー。何かおうちで飼っていますか?好きな食べ物は何ですか?の質問が。Hさんに丁寧にお答えいただきました。

子どもたちへのメッセージでは「いつも元気で、あいさつもよくできていてすばらしい子どもたちです。これからも勉強に運動にがんばって」と伝えていただきました。

最後は恒例の「拍手」&「いいねポーズ」でしめくくりました。終了後、Hさんは「ランチルームでみんなで給食を食べるのっていいですね。子どもたちがとても楽しそうにしていていいですね。」と笑みを浮かべてお帰りになりました。

Hさん、お世話になりました。子どもたちにとっても、運営協議会委員さんにとっても楽しいひとときになったらうれしく思います。次回はどなたがDJとなってお越しになるのでしょうか。リクエスト曲は?ちょっとワクワクドキドキですね。次回をお楽しみに!

3年書写指導7「曲がり『元』」

26日、書家の先生にお越しいただき、7回目の書写指導を行っていただきました。

今回は「曲がり」。曲がる部分の穂先の動きがポイントです。そして、前回習った「はね」を組み合わせるのでこれも難しいです。練習後、いよいよ「曲がり」が入った「元」の字を書きます。子どもたちははじめはなかなかうまくいかない子も多かったですが、その都度先生からアドバイスをいただき、ぐんぐんと上達していきました。

子どもたちの力作「元」が完成しました。曲がりを意識してバランスよく書けていますね。がんばりました。次回は、ひらがな「つり」を習います。

なかよしタイム4

25日の昼休み、「なかよしタイム」を行いました。「まつのみ班」(縦割り班)での自由遊びです。前回は9月でしたので、2ヶ月ぶりのなかよしタイムでした。

遊ぶのは今回が3回目。今回は「だるまさんが転んだ」「へびおに」「ケイドロ」「ドッジボール」「おにごっこ」の遊びでした。高学年の子どもたちが、組み分けを決めたり、線を引いたりと、リーダーとしてしっかり行動していました。

みんなで遊ぶのはやっぱり楽しいんですね。どの班の子どもたちも笑顔です。どの班も楽しく充実した時間を過ごしていたようです。次回は、12月です。楽しみですね。

避難訓練(火事)・防災体験学習

25日(月)に避難訓練を行いました。今回の避難訓練は火災が発生したと想定して行うもので、防災学習の観点から、避難後は、各学年で体験学習や防災学習を行いました。氏家消防署の方々にご協力いただき実施しました。

訓練・避難の様子、消防署員の方からのお話

消火体験(6年)

スモーク体験(2・4年)

防災学習(1・3・5年)

火災時の避難の仕方を学び、安全に素早く行動すること、また、防災に関する意識を高めることを目的として実施しました。災害時の行動や防災に関する意識については、一朝一夕で向上させることは難しいと考えていますが、意識して繰り返し思い出したり、行ったりすることが重要です。今後も継続して指導に当たっていこうと考えています。

部活動報告

本校HPのメニュー欄に、『体育文化後援会(野球・バスケ・金管)』があります。バスケ部の活動報告を載せましたので、ぜひご覧ください。

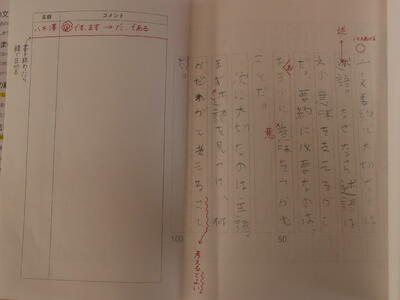

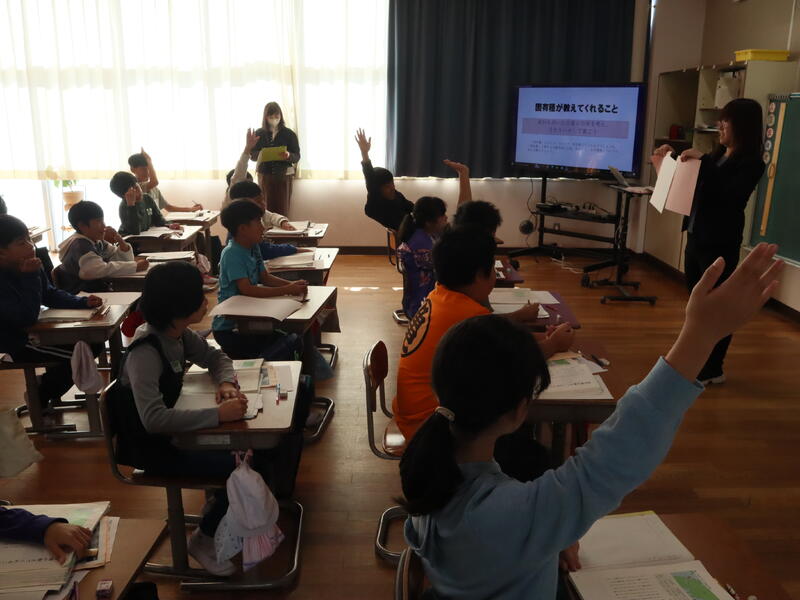

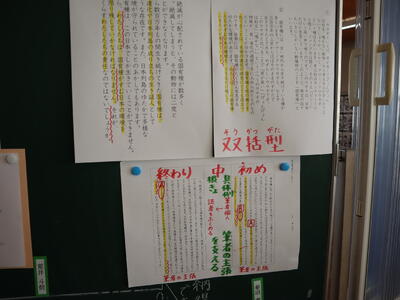

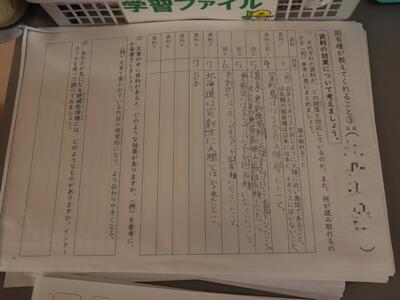

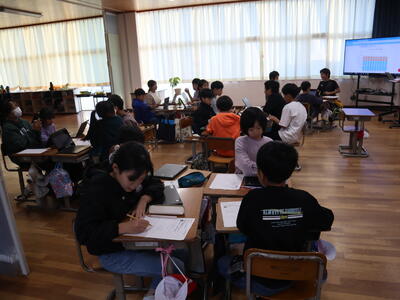

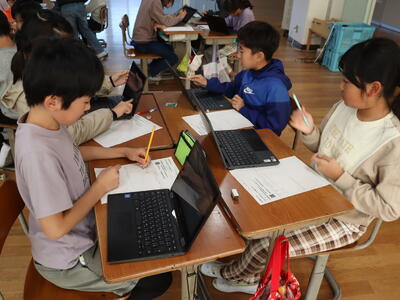

いろいろな学習・活動がつながって(5年 環境学習)

5年生は、国語や総合的な学習の時間で「環境」をテーマにした学習が進んでいます。

先週、今年度2回目の研究授業を実施しました。授業は5年国語の説明文「固有種が教えてくれること」という単元です。内容は、生物を取り巻く環境問題に関するものです。ここでは、資料(グラフや表、地図など)を用いた文章を読み、資料と文章を読み取りながら原因と結果など情報と情報を理解すること、また、自分自身でも資料を用いたりしながら自分の考えが伝わるように意見文を書くことを目的としています。

この時間は、文章の構成を押さえ、内容の大体を捉えて、要約する学習でした。大人でも要約して文章に表すことはとても難しいと思いますが、子どもたちは自分で、また、友だちのアドバイスも得ながら取り組みました。お互いに読み合って「ここいいね」とよいところを伝えたり、「ここをこうするといいよ」とアドバイスしたりする活動があって、学び合う・協働的に学ぶ場面がとてもいいなと思いました。

※この時間までに、文章構成のことや、書く力を伸ばすために、授業者はいろいろ工夫して子どもたちにアプローチしてきました。その成果も出ていました。我々同僚にとっても、とても参考になる取り組みです。

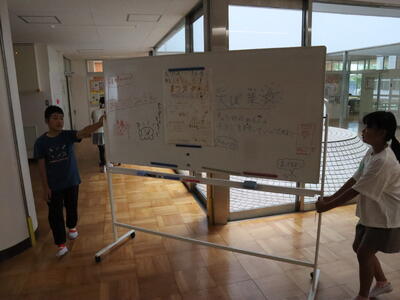

また、5年生の総合的な学習の時間には「環境とわたし」という単元が設定されています。ここでは環境問題について調べ、どのように行動したらよいのかなどを学び行動に結びつけます。先日5年生の教室を訪れると、自分で環境問題のテーマを決めて、グループになってグラフや表を見ながら、どんなことが読み取れるか、どんなことが考えられるのかなどを話し合っていました。先ほどの国語の学習ととても関連した学びです。

話合いも活発に意見を出し合います。全体で共有する際にも、大型モニターを利用して分かるように説明しようとしています。表現する力、伝える力、聞く力が育ってきていることを感じます。

以前、ホームページでもご紹介した、11日の鬼怒川自然活動(河川敷での除草作業など)もこの学習に関連しています。

いろいろな学習・活動が垣根を越えてつながっていることを感じました。つなげて学習することで子どもたちの力を伸ばすことになるのだなとも感じています。

記録に挑戦、自分に挑戦(校内持久走記録会2024)

14日(木)、校内持久走記録会を実施しました。

2校時が1~3年生、3校時が4~6年生と、2部構成で実施しました。子どもたちは、精一杯自分の記録に挑戦し、がんばりました。最後まで走りきる姿に、そして他の学年の子を精一杯の声で応援している姿にとても感動しました。保護者の皆様にも応援にお越しいただきました。ありがとうございました。

子どもたちは、記録会まで、体育の授業や業間休みなどで練習をしてきました。 特に6年生は、日に日に練習に力が入り、ペアで競うように走ったり、インターバルで練習したり、また、声を掛けて励ましたりと最高学年らしく取り組んでいました。

昨年に引き続き、当日は「スペシャルゲスト」として、子どもたちの先輩にあたる、的場亮太(まとばりょうた)さんにお越しいただきました。的場さんは、本校卒業後、氏家中、大田原高、順天堂大学へと進み、大学在籍時には箱根駅伝に出場した大先輩です。その後、実業団で走り続け、現在はさくら市の職員としてがんばっています。的場さんが小学生の時に、私も本校に勤めていて、そのつてでオファーした次第です。

的場さんは、子どもたちと一緒に準備運動やアップ、そして本番では伴走をしていただきました。走り終わった1年生一人一人に「がんばったね」のハイタッチ(うれしいプレゼントですね。2年生以上は昨年してもらったと思います。)。子どもたちは先輩からのプレゼントにとてもうれしそうにしていました。

的場さんが走る前に、子どもたちに「走っているとき、つらいな、やめたいなと思うかもしれないけど、これまでの自分の力を精一杯出すことが今日は大切」と伝えてくれました。子どもたちは的場さんのメッセージを本当に走りや応援であらわしてくれていました。各学年、その姿を見て感動しました。的場さんも終わった後「本当に一人一人が一生懸命でうれしかったです。あらためて、押上小っていいなと思いました。」とお話しされていました。

今年度も「全力の記録会」になりましたね。私も子どもたちの全力の姿に、そして教え子と一緒に走り楽しいひとときをもてたことに幸せを感じています。

まつのみDJランチトーキング第4弾(学校運営協議会推進プロジェクト)

19日(火)の給食時、ランチルームで4回目の「まつのみDJランチトーキング」(略して「まつD」)を行いました。

今回の学校運営協議会委員さんは、地元の元保育園長さんそして元保護者のFさんです。委員さんには早めに来てもらい、校長室で一緒に給食を食べていただきながら、まつDの打合せです。今日は、とてもドキドキして来ましたとのこと。給食は塩分も控えめでとてもおいしいと好評でした。

「いただきます」のあと、「まつD」スタートです。保育園出身の子も結構いて、「あ!園長先生だ!」という声もあがっていました。

今日の給食の感想、また、子どもの頃の思い出をお話しいただきました。Fさんの小学生の頃は宿題はなく、遅くまで田んぼで遊んでいたそうです。子どもたちは「いいなあ」とうらやましそうでした。

さて、Fさんのリクエスト曲は・・・「おそうじ洗隊キラキラピッカマン」という曲でした。お掃除の時間に流している園もあって、園の先生方の間では結構メジャーな曲とのことです。おもしろい歌詞で、のりのりの曲に、子どもたちも笑顔で聞いていました。(私は「洗隊」→「戦隊」といえば「秘密戦隊ゴ〇ンジャー」の世代。画像を見せてお話ししましたがほとんどの子は「?」という顔でした…)

最後は、子どもたちの質問コーナー。1年生からは「保育園で楽しかったことは何ですか?」2年生の子から「好きな食べ物は何ですか?」の質問が出て、Fさんに丁寧にお答えいただきました。

子どもたちへのメッセージでは「やってみたいことがあったら挑戦してほしい」というお話をいただきました。後悔しないようにともおっしゃっていただきました。

最後は恒例の「拍手」&「いいねポーズ」でしめくくりました。終了後、Fさんから「とても楽しかったです。緊張していましたがこれで安心です。」と、ほっと一安心した様子でお帰りになりました。

Fさん、お世話になりました。子どもたちにとっても、運営協議会委員さんにとっても楽しいひとときになったらうれしく思います。次回はどなたがDJとなってお越しになるのでしょうか。リクエスト曲は?ちょっとワクワクドキドキですね。次回をお楽しみに!

クラブ活動7

18日に実施したクラブ活動(7回目)の様子です。クラブは勉強と違って楽しいことを夢中になってできる時間。子どもたちはとても楽しみにしています。

屋外スポーツクラブ(ティーボール:風も冷たく寒い日でしたが子どもは風の子。外で元気に活動していました。)

室内スポーツクラブ(バレーボール:特別ルールのバレーボールでした。続けるのはなかなか難しい!)

パソコンクラブ(「カフート」(テレビ番組でよく見かけるクイズゲームです):正解&早いのはだれかな?)

創作クラブ(アニメ製作:ICT支援員さんからアドバイスをもらって、これまでに作ったものをタブレットを使ってコマ撮り。アニメに仕上げる予定です。)

ダンスクラブ(ひたすらダンス:今日はこれを踊ってみたい!とみんなで決めて練習です。みんな本当にダンスが好きなんですね。)

校外での学びの秋その2(校外学習)

先日、校外学習目白押しの記事を掲載しましたが、その後、14日(木)には、3年生が消防署見学、4年生が那須見学(那須疎水)に出かけました。

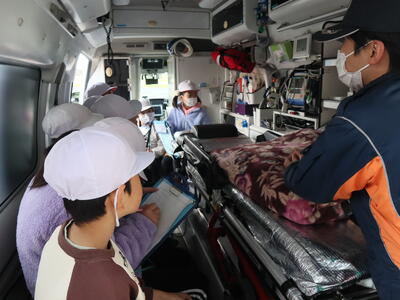

3年生 消防署見学(氏家消防署)

消防署では、消防署の建物を見学し、署にあるさまざまな車(ポンプ車、救急車など)や道具などを見学しました。

また、建物内の執務室なども見せていただき、緊急指令(訓練)や、放水も実際にやっていただき見ることができました。 いろいろ質問もしていてとても興味深く勉強している様子が分かりました。

4年生 那須疎水見学(那須野が原博物館、那須疎水公園)

博物館では、 明治時代の開拓当時の暮らしの様子を中心とした展示などを見たり、当時の作業「水汲み・運び」や「モッコ担ぎ」の体験をしたりしました。

疎水公園では、那須疏水旧取水施設を見学しました。

※那須疏水は安積疏水、琵琶湖疏水と並ぶ日本三大疏水の一つ。那須疏水が那珂川から取水する施設が現在も残され、明治期有数の規模を誇る貴重な土木遺産として国の重要文化財に指定されています。(那須疎水公園HPから引用)

この日は、天気も穏やかに晴れ、見学、体験にぴったりでした。子どもたちには、この校外学習で「見たこと」「聞いたこと」「体験したこと」を、教室での学びに生かしてほしいと思います。

「ふれあいの里」(土曜授業)

16日(土)午前に、体験活動「ふれあいの里」を土曜授業として実施しました。

この活動は、ふだんの授業ではなかなか体験できないものにチャレンジしてみようという取り組みで、各学年でさまざまな体験活動を行いました。

各講座は、地域の皆様やボランティアの方々、また中高校生のリーダースクラブのみなさんにご協力いただき開催することができました。本校児童の豊かな体験活動のために本当にありがとうございました。

講師としてお越しになったあるボランティアの方がお帰りの際に「私自身とても楽しかったです。おうちの方にも参加していただいてうれしかったです。」とお話しくださいました。私も大変うれしく感じました。

多くの保護者の皆様にもご参加・参観いただき、充実した活動となりましたこと、感謝申し上げます。親子の体験活動そして「ふれあい」活動になったらうれしく思います。お世話になりました。

1~2時間目

1・2年生「創作活動・昔遊び」

1時間目

3・6年生「よさこいエクササイズ」

4年生「手話体験」

5年生「夢を叶える笑顔の食育」

2時間目

3年生「バルーンアート」

4・5年生「よさこいエクササイズ」

6年生「夢を叶える笑顔の食育」

美しい音色と楽しいひととき(音楽鑑賞教室)

12日(火)、さくら市主催の芸術(音楽)鑑賞教室を開催しました。

プロの演奏家によるコンサート「打楽器とピアノによる音楽コンサート」で、子どもたちも先生方もピアノやいろいろな打楽器(トライアングル、ウッドブロック、マリンバなどなど)の奏でる音色を楽しみました。

よく知っているクラッシク名曲の他、アニメの曲など子どもたちに親しみのある音楽を演奏していただきました。手拍子も自然に起こります。

音楽などの芸術は心と体を豊かにする「人生のスパイス」であると聞いたことがあります。日々忙しい中ですが、我々教員もすてきなスパイスをいただいた気がします。子どもたちも教員もすてきな時間を過ごすことができました。お二人の演奏家の方、関係者の方々、教育委員会のみなさまに感謝申し上げます。

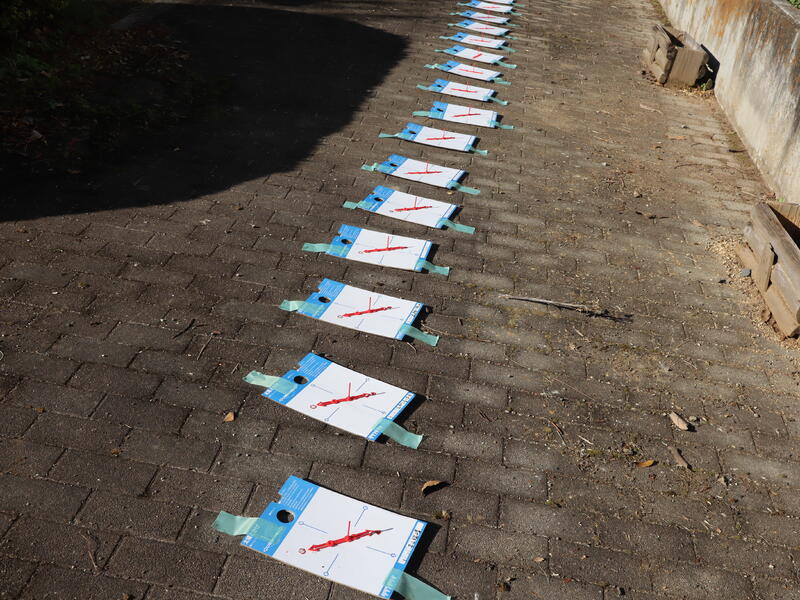

かげと太陽(3年理科)

先週、3年教室の外スペースにずらっと観察キットが並んでいました。

3年生の理科「かげと太陽」の学習で、約1時間おきに太陽や影の動きを調べていたのでした。この日は、太陽と影調べにぴったりの日。天気も一日晴れで、絶好の観察日和でした。子どもたちは、休み時間のたびに外に出て、観察キットの棒の影をメモしたり、太陽と影の向きを確認したりしていました。

また、あわせて、遮光めがねで太陽を見たりもしました。「月みたい」「丸く見える」など、いろいろな気付きがあったようです。「高いところから見たらどうなるだろう」とジャングルジムに上って見ている子もいました。子どもの発想はおもしろいですね。

影の向きの変化と太陽の動きとの関係について分かったかな?

環境を守る(5年総合的な学習の時間)

11月11日(月)、5年生が「総合的な学習の時間」に、地域の自然環境を保護することの大切さを学ぶ授業を行いました。

はじめに、以前にもお世話になった「うじいえ自然に親しむ会」の会長さんから教室で環境保全活動についてのお話をいただきました。鬼怒川のこと、そこに住む生き物のこと、環境を守る活動のことなど、スライドやビデオで学びました。

その後、バスで氏家大橋上流の鬼怒川河川敷に移動し、絶滅が危惧されているシルビアシジミ(蝶)やカワラノギクなどの動植物を守るため、外来植物のシナダレスズメガヤの抜き取り作業を行いました。

さくら市の鬼怒川河川敷で見られるシルビアシジミはシジミチョウいう小さなチョウの仲間でレッドデータブックに記載されている貴重なチョウです。そのシルビアシジミの幼虫は「ミヤコグサ」という特定の植物を食べますが、近年、外来植物の「シナダレスズメガヤ」が増えており、エサのミヤコグサの生息場所を脅かしています。また、河川敷には固有の、また絶滅危惧種に指定されている動植がいますが、その生育場所を奪ってしまうそうです。そして、今は、シナダレスズメガヤを超える繁殖力や悪影響を与える外来植物「オオフタバムグラ」が繁殖しているそうです。会長さんは「外来植物の「ラスボス」」と表現なさっていました。

絶滅危惧種の「カワラノギク」

子どもたちは、さくら市指定の天然記念物のチョウ「シルビアシジミ」をはじめとする鬼怒川河川敷の生物の保全活動に加わり、地元の自然環境を守ることの大切さを感じていたようです。「うじいえ自然に親しむ会」の皆様、今後もよろしくお願いいたします。

さくら市教育委員会からのお知らせ

校外での学びの秋(校外学習)

ここ数日で本当に寒くなりました。この前まで「暑い、暑い」と言っていたのがうそのように、朝晩だけでなく日中も寒くなり、突然秋がやってきて、すぐに駆け抜けているかのようです。秋の深まりを感じる中、先月末から先週にかけて校外学習が目白押しでした。

1年生:11/6秋見つけ(さくら市ゆうゆうパーク)

※写真は翌日の校庭での秋見つけの様子

2年生:11/1図書館・お丸山公園見学(さくら市) 11/7学区探検(学校区)

※写真は図書館・お丸山公園見学の様子

3年生:11/7漬け物工場見学(市内)

5年生:11/7自動車工場見学(上三川町)

6年生:10/31足尾銅山・東照宮見学(日光市)

※4年生は14日に那須疎水見学(那須町)に出かける予定です。このほか、やはり14日に3年生の消防署見学が予定されています。

まさに「学びの秋」ですね。実際に見る・聞く・体験することはとても大切です。ぜひ、教室での学びに生かしてほしいと思います。

まつのみDJランチトーキング第3弾(学校運営協議会推進プロジェクト)

8日(金)の給食時、ランチルームで3回目の「まつのみDJランチトーキング」(略して「まつD」)を行いました。

今回の学校運営協議会委員さんは、学校支援ボランティアそして元保護者のOさんです。委員さんには早めに来てもらい、校長室で一緒に給食を食べていただきながら、まつDの打合せを行います。打合せをしているつもりがついつい昔話に花が咲くことも。とにかく、給食はとてもおいしいと好評でした。

「いただきます」のあと、「まつD」スタートです。今回は、テレビに映しながら進めてみました。改善!のつもりでしたが、途中、音楽が鳴らないというプチトラブル発生。なんとか音楽も聴くことができてほっとしました。

今日の給食はいかがでしたか?子どもたちの印象は?など、インタビュー形式でいろいろ話を進めます。

Oさんのリクエスト曲は・・・美空ひばり&ジャッキー吉川とブルーコメッツの「真っ赤な太陽」!Oさんからはこの曲にまつわる思い出もお話しいただきました。(GSが好きで、この曲がとてもお気に入りだったそうです)

最後は、子どもたちの質問コーナー。2年生の子から「犬は飼っていますか?」の質問が出て、Oさんに丁寧にお答えいただきました。その後、たくさんの子どもたちが手をあげてくれましたが時間の関係で受けることができませんでした。ごめんなさい。

終了後、Oさんから「とても楽しかったです。もう一回来たいぐらいです。」と、本当にうれしそうにお話しくださいました。こちらもうれしくなりました。

そういえば、子どもたちがランチルームに集まるときにテレビにうつった「まつD」の画面を見て「あ!今日はまつDだ!」と多くの子が言っていました。少しずつ「まつD」が定着してきてうれしく感じています。

Oさん、お世話になりました。子どもたちにとっても、運営協議会委員さんにとっても楽しいひとときになったらうれしく思います。次回はどなたがDJとなってお越しになるのでしょうか。リクエスト曲は?ちょっとワクワクドキドキですね。次回をお楽しみに!

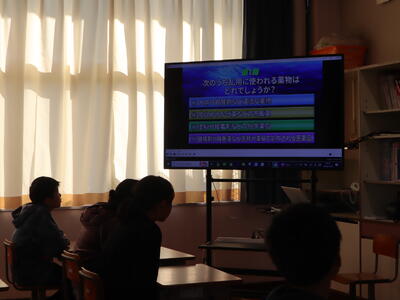

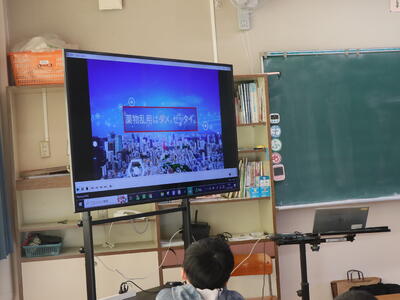

薬物乱用防止教室(6年)

7日(木)、6年生の薬物乱用防止教室を実施しました。

市販の薬でも、決められた内容で服用しないとそれも「薬物乱用」(いわゆる「オーバードーズ」)になること、薬物を誘う人は「ブロッコリー」「チョコ」などの隠語を使って言葉巧みに誘うこと、また、今は、SNSなどスマートフォン(インターネット)が薬物売買の温床になっていることなどを学びました。

ビデオにもあった「薬物で幸せになることはない」「薬物乱用は ダメ。ゼッタイ。」…忘れてはいけない言葉です。最後には、薬物で捕まり治療で入院している大人が書いた反省文も紹介していただきました。全文ひらがなで、漢字を書こうとしても分からなくなってしまい、文章も幼稚さがあるものになっています。薬物の影響・怖さが分かるものでした。

子どもたちの幸せな将来のためにも大切な学習でした。軽い気持ちが不幸を生み出します。我々大人の目も大切であることをあらためて感じました。

11月あいさつ巡回活動(市青少年センター活動)

11月6日(水)朝、11月のあいさつ巡回活動を実施いたしました。今年度4回目のあいさつ運動で、市青少年センター、市教委、民生児童委員の皆さん、本校の学校運営協議会の皆さんにお越しいただき、本校の子どもたちのあいさつ向上にお力をいただきました。

今回も6年生の子どもたちが登校次第あいさつ運動に加わり、さらにあいさつを盛り上げました。ぐんと寒くなった朝でしたが、そんな寒さを吹き飛ばすぐらい、遠くからでも元気に「おはようございます!」とあいさつする6年生の子どもたちのやる気、本当に素晴らしいです。運動会から一回り成長を感じます。

参加いただいた皆様お世話になりました。次回は来年(もう来年とは…はやい!)1月8日(水)です。その日は冬休み明け初日。その頃はきっともっと寒い朝になっていることでしょう。一段と元気なあいさつが交わせることを願っています。どうぞよろしくお願いいたします。

「春の院展 栃木展」鑑賞教室 in さくら市ミュージアム(5年生)

11月1日(金)、5年生がさくら市ミュージアムを訪れ、開催中の「春の院展 栃木展」を鑑賞しました。

今年は、本校卒業生で、日本美術院院友、ならびに文星芸術大学非常勤講師として活躍されている、窪井裕美さんによる鑑賞教室が行われました。まずは、窪井さんが描いている「日本画」とはどのようなものか、また、どんな画材が使われているかなどを教えていただきました。

また、窪井さんの今回の作品をもとに、小学校時代に絵に興味をもったこと、そして絵があることで自分ががんばれたことなどを子どもたちにお話しいただきました。(窪井さんが今年度出品した「窓辺の冬」は、院展の「奨励賞」と「春の足立美術館賞」を受賞した作品です。冬、少しあたたかくなり始めた頃が窪井さんは好きとおっしゃっていました。窓辺に見える花と後ろの女性の様子から伝わってくるようです。)

そして後半は、子どもたちが館内を巡り、お気に入りの作品を見つけて回りました。窪井さんから「気に入った作品は見つかった?」「どんなところがいいなと思ったの?」などと聞かれお話しする子もいました。

最後に、窪井さんから「好きなことを見つけて、ぜひ、それをがんばってみてください。」と、子どもたちにメッセージをいただきました。実は、窪井さんは、私が以前に本校に勤めていたときに、子ども(確か4年生~6年生)でいた、5年生にとっては大先輩に当たります。当時の子が活躍をしていて、今の子どもたちにすてきなメッセージを届けていただき、私もとてもうれしく幸せな気持ちにもなりました。小学校の頃の思い出話もして懐かしいひとときでもありました。

子どもたちが、何か一つでも、小さなことでも、好きなことを見つけて、それを強みにして楽しく・たくましく人生を歩んでいけることを願っています。窪井さん、本当にありがとう。これからのますますの活躍を期待していますね。

認知症サポーター養成講座(4年生)

福祉について学んでいる4年生。先日は、車椅子や白杖、高齢者の体験をしました。そして今回は、市役所高齢課の方をお招きして、認知症サポーター養成講座を行いました。

これは、認知症に関する正しい知識を身につけ、認知症の方やその家族が安心して暮らし続けることのできる地域づくりを目指した講座です。これからますます高齢化社会となり、認知症となる方が増える恐れがあり、小さいうちから認知症のことや、その支援の仕方を学ぶという目的で行われています。

はじめに、高齢化社会になっていることや脳のこと、そして認知症の特徴について学びました。

次に、ビデオを見ながら、高齢者の方や認知症かな…という方にどのように接するとよいか考えました。

声かける際には「3つの『ない』」に気を付けることを学びました。「おどろかせない」「いそがせない」「ばかにしない」です。(認知症の方には子どもだけで接しず、大人の方に知らせることが大切とも教えていただきました。)

また、認知症の方はいろいろ失敗することも多いですが、それを分かってあげて「大丈夫だよ」と寄り添うか、「何やってるの!」と責めてしまうか、その対応・声かけが、症状が改善するか悪化するかに関わってくるそうです。このことは、我々教師の子どもたちへの声かけに通じることだなと感じました。「介護は『合わせ鏡』。こちらが穏やかに接すれば相手は穏やかになり、怒りながら接すれば相手も怒るようになる」と教えていただきました。とても腑に落ちた次第です。

これから、社会の担い手になる子どもたちです。ぜひ、学んだことをもとに、「サポーター」として地域社会を支える人になってほしいと願っています。みんなで認知症の方々を支える合い言葉「認め愛 支え愛 笑い愛」で、互いに支え合える社会となることをあわせて願っています。

プラモデルを題材に(5年社会科)

5年生の教室で子どもたちがプラモデルを組み立てています。「あれはまさに…連邦のモ〇ルスーツでは!」

5年生の社会科「我が国の工業生産」の授業の一環として、日本のものづくりの技術を学び、工夫や努力、課題などを知るとともにその解決策について考えることを目的にした授業です。昨年度から行っているこの学習は、プラモデルメーカーの学習プログラムを活用したもので、市内の全小学校で実施される予定です。(今はこのようなプログラムがあるんですね。)

この時間は、プラモデル組み立て体験をして、製造工程や生産の仕事について学びます。プラモデルづくりは、「悪戦苦闘」の子もいれば「得意」な子も。みんななんとか完成にこぎ着けたようです。

この後は、プラモデル工場の動画を視聴し感想をクラスで共有します。一見、楽しそうな仕事のようにも見えますが、いろいろな苦労や努力があるようです。また、環境への配慮など持続可能なものづくり産業という現代的な課題もあるようです。日本の誇るものづくり技術について、体験を通して学べる機会となりました。ものづくり産業に対する子どもたちの興味関心が高まることを期待しています。

※昨年度もお伝えしましたが、私は、ドンピシャのこのアニメ世代。あの当時はプラモデルがなかなか手に入らなかったのを覚えています。週末、おもちゃ屋に入荷するのを並んで買った記憶が…自分の好きなモ〇ルスーツはシャ〇専用ズ〇ックです。)

お弁当の日1(おにぎりの日)

31日、今年度1回目のお弁当の日がありました。今回は、おにぎりを持ってきてもらう「おにぎりの日」として実施しました。

ランチルームでは、どの子もおいしそうにおにぎりを頬張っている子どもたちに、思わず笑みがこぼれました。

事前にお配りしたおたよりを参考に自分で握ってみたという子もたくさんいました。自分で握ったおにぎりも、おうちの人に握ってもらったおにぎりも、どちらもうれしいものですね。ご協力ありがとうございました。

※この日は、6年生は一日校外学習でした。こちらもお弁当持ちでした。保護者の皆様ご協力ありがとうございました。

次回のお弁当の日(今度はおにぎりではなく「お弁当」です)は、11月21日(木)です。よろしくお願いします。

収穫の秋です(3・4年サツマイモ掘り)

先日、中学年(3・4年生)が、春に植えたサツマイモの収穫をしました。

ここのところめっきり涼しくなり、サツマイモも収穫の時期を迎えました。この日は天候も心配されましたが、なんとか実施できました。

(私はこの日は不在でしたので)後日4年生の子に「サツマはどうだった?」と聞くと「今年はあまり大きいのが採れなかったです」とのこと。これも夏の酷暑のせいでしょうか…来年度に期待しましょう。写真を見ていると、サツマよりも子どもたちの楽しそうな笑顔がなによりの「収穫」かもしれませんね。

花育活動2024

29日(火)、県塩谷南那須農業振興事務所ならびに地域の花苗生産者さんにご協力をいただき、「花育活動」を実施しました。

この「花育活動」は生産者の方から、花の育て方や植え方、管理の仕方などを教えていただき、学校花壇に花苗を植える緑化活動です。

低学年の子に優しく手伝う姿も見られます。小さな学校のよさ、縦割り班活動のよさを感じます。

栃木県と生産者さんからはたくさんの花苗を提供いただきました。花と緑でうるおいある環境ができたことにあらためて感謝申し上げます。

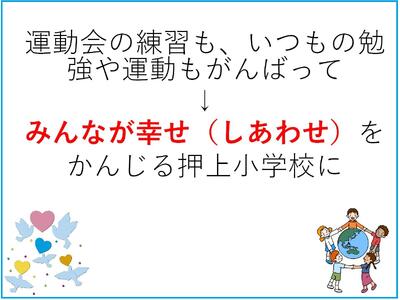

「みんなで輝く!全力押小オリンピック」運動会に感動と感謝

10月26日(土)、本校の運動会を、多くのご来賓と保護者・地域の皆様に来校いただき開催することができました。大変お世話になりました。

児童会スローガン「みんなで輝く!全力押小オリンピック」のとおり、子どもたち一人一人が全力を出し、曇り空を吹き飛ばすように、みんなで輝いた運動会になりました。

入場行進・開会式

1 ラジオ体操

2 1・2年徒競走「ゴールへゴー!」

3 3・4年団体「ぐるぐるタイフーン」

4 5・6年障害走「ウェイターおしピョン」

5 1・2年団体「うんとこしょ!どっこいしょ!」

6 3・4年障害走「めざせ金メダル!押小オリンピック」

7 5・6年団体「履いて!コロコロ!おしピョン」

部活動紹介(バスケ、金管、野球)

PTA会長さんからは3つの部活動紹介に、見ている子たちへ「全力で応援しよう」のメッセージをいただきました。

8 1・2年表現「スマイリー!ネクタリン!」

9 3・4年表現「おしピョン・バン・バン・ボン」

10 5・6年表現「おしピョンソーラン2024」

11 全校玉入れ「スローイングおしピョン」

12 1・2・3年リレー「おしピョンリレー」

13 4・5・6年リレー「おしピョンスーパーリレー」

閉会式

どきどきの得点発表は・・・

(PTA会長さんのあいさつでは、みんなで「いいね!」(親指を立てるポーズ)をしました)

最後は校歌をみんなで歌いました。元気いっぱいの歌声が響きました。

係の子どもたちや応援の様子もすてきでした。一人一人が全力で取り組みました。

自分たちの精一杯の「全力」を出し切った運動会となりました。全力を出し、みんなが輝く・みんなで輝く姿に私もとても感動しました。まさに、「みんなのために みんながつくる みんなの 押上小学校運動会」となりました。

ご来校いただいた全ての皆様に感謝申し上げますとともに、すばらしい運動会を作り上げた全ての子どもたち、本校職員に感謝しています。全力のすばらしい運動会、ありがとう。

運動会無事終了

令和6年度運動会が本日10月26日(土)予定通り実施し、無事終了いたしました。保護者の皆様、地域の皆様からの大きな・あたたかな声援本当にありがとうございました。

※後日、運動会の様子を掲載する予定です。

令和6年度押上小学校運動会を実施します

令和6年度押上小学校運動会は予定通り実施いたします。保護者の皆様、地域の皆様、ぜひ子どもたちへのあたたかな声援と拍手をお願いいたします。

運動会を明日に控えて(運動会準備)

運動会を明日に控え、本日午後、運動会の準備を5・6年生児童と教職員とで行いました。

集合し、担当を確認した後、準備開始。自分からどんどん仕事を見つけて準備します。さすが高学年、たのもしい限りです。

また、24日(木)朝には、地域の桜守の会の方がお見えになり、校舎周辺の清掃をしてくださいました。地域の協力もあっての運動会に感謝です。

いよいよ明日、令和6年度運動会です。スローガンにあるとおり、「全力」の運動会となることを願っています。

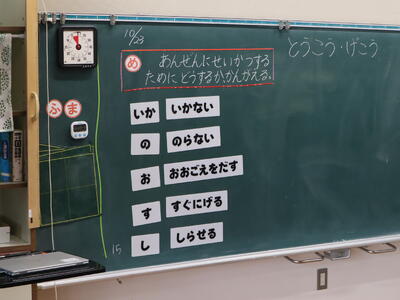

自分の命は自分で守る(1年安心教室)

23日(水)、1年生「あんしん教室」が開かれました。「いか・の・お・す・し」をもとに、警備会社の方に不審者から身を守る授業をしていただきました。

警備会社の「隊長さん」からは、「宿題」もでましたね。みんなおうちに帰って「宿題」はできたかな?(「宿題」は、今日習った「いか・の・お・す・し」をおうちの人にお話しすることでした。)

授業の終わりは決めの「敬礼」を教えていただきました。終わってから講師の方にお話を伺うと、「とても反応がよく、いろいろお話ししてくれました。おかげで授業がとてもやりやすくてよかったです。」というお褒めのことばをいただきました。

1年生のみなさん、「自分の命は自分で守る」ことがなんと言っても重要です。学校の行き帰りだけでなく、休みの日の外遊びでも気を付けてくださいね。保護者や地域のみなさんの見守りもどうぞよろしくお願いいたします。

部活動報告

本校HPのメニュー欄に、『体育文化後援会(野球・バスケ・金管)』があります。金管部の活動報告を載せましたので、ぜひご覧ください。

運動会全体練習

21日、22日、運動会全体練習を行いました。

全体練習では、開会式や閉会式の流れ、ラジオ体操や入退場など、全学年が関わることを確認し、練習しました。

また、全校種目(全校まり入れ)もやってみました。小規模校ならではの全校種目です。練習とはいえ、盛り上がります。

今週末がいよいよ本番です。練習も終盤にさしかかってきました。保護者の皆様、地域の皆様、ぜひ来校いただき子どもたちに温かい声援をおくっていただければと思います。

300万件を超えるホームページへの訪問に感謝

まつのみDJランチトーキング第2弾(学校運営協議会推進プロジェクト)

先日、「ランチルーム給食再開」の記事を掲載しましたが、21日(月)の給食時、ランチルームで2回目の「まつのみDJランチトーキング」(略して「まつD」)を行いました。

(1回目のまつのみDJについては7月5日付けのホームページで紹介していますのでよろしければご覧ください。)

今回の学校運営協議会委員さんは、元PTA会長のKさんです。

今日の給食はいかがでしたか?子どもたちの印象は?など、インタビュー形式でいろいろ話を進めます。

おまちかね(?)のリクエスト曲は・・・ゴダイゴの「銀河鉄道999」!私も大好きな曲です。子どもたちは「何だろうこの曲?」という子がほとんどだったと思いますが、私世代はドンピシャの曲です(「999」を知っているという子も10人くらいいてちょっと驚きでした)。Kさんからはこの曲にまつわる思い出もお話しいただきました。

最後は、子どもたちの質問コーナー。「好きな食べ物は何ですか?」の質問が出て、Kさんに丁寧にお答えいただきました。

Kさん、お世話になりました。子どもたちにとっても、運営協議会委員さんにとっても楽しいひとときになったらうれしく思います。次回はどなたがDJとなってお越しになるのでしょうか。リクエスト曲は?ちょっとワクワクドキドキですね。次回をお楽しみに!

※まつのみDJランチトーキングについて(7月5日のホームページから(再掲))

学校運営協議会推進プロジェクトの一つで、

~学校運営協議会のみなさんもつくる「みんなの 押上小学校」~

「まつのみDJランチトーキング」(略して「まつD」)

というイベントです。

学校運営協議会の委員さんがDJ(ディスクジョッキー)となって、給食時にランチルームで放送を行い、話題のきっかけをつくるなど、より楽しい給食の時間となることを願って実施するものです。委員さんと校長による放送で、校長がインタビューしていく感じで進めます。ランチルーム給食の本校だからできることですし、協議会委員さんと子どもたちが知り合う機会にもなります。今年度新たなチャレンジです。

運動会係打合せ

今週末の運動会に向けて、先週末、係打合せをおこないました。

放送、出発合図、審判、準備など、重要な係を子どもたちと先生とで担います。係ごとに集まって、打合せをしました。

開会式・閉会式での役割も含め、5年生と6年生が役割を分担して全員が何かしらの役割があります。自分自身が出場する種目もあることを考えると、高学年は席に座っている暇がないくらいかと思います。それだけ、大切な役目を担う子どもたち。「みんなのために みんながつくる みんなの 押上小学校運動会」となるよう、そして「みんなで輝く!全力押小オリンピック」となるよう、当日も「全力」でぜひ係の仕事にがんばってほしいと願っています。

読み聞かせ

10日(木)の朝の活動は読み聞かせでした。

今回はアリスの会の方々にお世話になり、本の読み聞かせの他、お話だけで進める「語り」もおこなっていただきました。

「語り」は本を使わないため、一層想像力を働かせながら聞くことが大切です。「こんな場面かな・・・」「登場人物はこんな人かな・・・」など、子どもたちはそれぞれいろいろ考えます。この「それぞれが考えること」がいいのだと思います。

終了後は、ランチルームでアリスの会の方々がふり返りをおこなって、今日ご自身が読んだ物や語った内容を話し合い共有なさっていました。このような「プチ研修」でスキルアップを図っていらっしゃる姿、すてきだなと感じました。

アリスの会のみなさま、次回もよろしくお願いいたします。

第2回学校運営協議会

先週10日、第2回学校運営協議会を開催しました。

はじめに校内を回り授業や教室環境を参観いただき、前回(6月)以降の学校の様子1学期の学校評価結果等をお伝えし、その後、熟議に入りました。

熟議では、前回の熟議をふまえて、本校創立150周年記念行事について話し合いました。行事のアイデアをみなさんで出し合い、いくつか候補としました。そして、子どもたちの意見も取り入れてはということになり、次回の会議で、子ども(代表委員会児童)に入ってもらい話し合うことになりました。大人だけで決めるのではなく、主役の子どもの意見も取り入れていくことは大切なことです。次回の協議会もちょっとワクワクします。

また、委員のみなさんと子どもたちとを結ぶ「まつのみDJランチトーキング(略して「まつD」)」の実施状況と今後の予定も話題にしました。「まつのみDJランチトーキング」は協議会委員のみなさんによる「楽しい学校づくり」の活動です。次回は今月末。こちらもワクワクします。(写真は初回(7月)に行った「まつD」の様子です(以前にHPで掲載済みです))

委員のみなさま、今後も、押上小学校の子どもたちのため、地域のためにともに活動いただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。

ランチルーム給食が再開

暑さのため、7月上旬から給食での使用を中止していたランチルームですが、暑さも落ち着いてきたので、2学期(本日)から給食で使用することにしました。

今日は再開初日。久しぶりのランチルームでしたので座る場所や配膳などで戸惑うこともあったかもしれませんが、すぐに慣れることでしょう。

全校児童が集まってのランチルーム給食は本校の特色ある活動の一つです。みんなで食べると、おいしい給食がさらにおいしくなります。

おいしい給食、ごちそうさまでした!

2学期がスタートしました(2学期始業式)

本日17日から令和6年度の2学期がスタートしました。

朝の時間に、始業式を行いました。式では、校長の話で、終業式でも話した「リセットとチャレンジの2学期」にすることを伝え、「本気」という詩を紹介し、「この2学期、本気で、自分のために・みんなのために、いろいろなことにチャレンジして、みんなですてきな押上小学校をつくっていこう」とお話ししました。

「本気」 後藤静香

本気ですれば たいていな事ができる

本気ですれば なんでも面白い

本気でしていると だれかが助けてくれる

人間を幸福にするために

本気で働いているものは

みんな幸福で

みんな偉い

2学期は、今月の運動会を始め、大きな行事や活動が目白押しです。「ただ消化する」ということにならないよう、我々教員が、一つ一つの活動の意味を把握しねらいをしっかりもって子どもたちと歩んでいきたいと思います。保護者・地域の皆様、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

1学期終業式

本日11日の4校時に、1学期終業式を行いました。

式では、校長の話、そして各学年の代表児童が1学期を振り返っての作文発表を行いました。どの児童も、1学期をしっかり振り返り、がんばったことがよく伝わる内容でした。また、6年生代表児童が、低学年のサポートをする姿も見られ、とても心温まる一時でもありました。

式後、表彰伝達をおこないました。野球部、金管部、読書感想文コンクールの3つの表彰をおこないました。2団体と1個人のみなさん、おめでとうございます。

午後は、教室で担任から1学期のあゆみを子どもたちに渡しました。一人一人、あゆみを渡しながら先生からメッセージを伝えます。

1年生にとっては、小学校入学後初めてのあゆみ。ちょっとうれしそうでもあり、ドキドキでもあったようです。

今日をもって、無事、1学期を終えることができました。1学期最終日、欠席も0、そして大きな事件や事故なく今日を迎えられたことに安堵するとともに、保護者の皆様や地域の皆様のご協力あってのことと思っています。感謝申し上げます。

明日から5日間の秋休みです。秋休み後17日(木)にまた元気に会いましょう。

ご招待をいただいて(1・2年生)

9日、お隣のきぬ川学院の運動会にご招待をいただき、1・2年生が押上小運動会に先んじて、ダンスを披露してきました。(写真の一部を加工しています)

最初、音楽がなかなか始まらないハプニングもありましたが、子どもたちは騒ぐことなくスタンバイを続けます。

無事音楽がスタート。子どもたちのノリノリの、そしてかわいいダンス。なんと言っても、子どもたちが笑顔で楽しそうに踊っているのがすてきでした。

最後は決めのポーズ!

ダンス終了。笑顔で手を振って退場です。

踊り終わって「ドキドキしたー!」「楽しかったー!」

みなさんを笑顔に、そして見ていて「幸せ」を感じさせるダンスでした。きぬ川学院のみなさんにも好評で、お褒めの言葉をたくさんいただいてきました。26日の本校の運動会でも楽しみにしています。運動会にお越しの際には楽しんでいただければと思います。

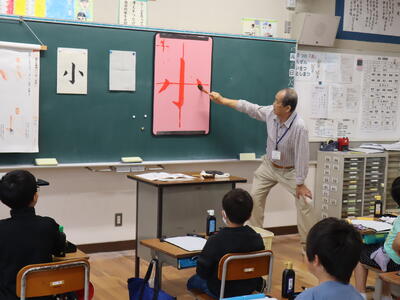

3年書写指導6「点・はね『小』」

8日、書家の先生にお越しいただき、6回目の書写指導を行っていただきました。

今回は「点」と「はね」を学びました。点は筆を運ぶ向きが結構難しく、角度が重要です。また、「はね」は、筆を止めたあと穂先の向きを真上に向けてゆっくりとはねるところがとても難しいです。

練習後、いよいよ「点」と「はね」が入った「小」の字を書きます。子どもたちははじめはなかなかうまくいかない子も多かったですが、その都度先生からのアドバイスをいただき、ぐんぐんと上達していきました。

たった三画の「小」の字ですが、点とはね、そして、左右のバランスも難しい漢字です。先生のアドバイスをいただき、子どもたちの力作「小」が完成しました。次回は「曲がり」を習います。

月の満ち欠け(6年理科)

6年教室で子どもたちが何かを見つめながら一生懸命スケッチしています。

のぞいてみると、理科の授業で、月の満ち欠けを調べているところでした。月のミニチュア模型を自分のまわりに移動させて、太陽と月との位置関係で、月がどのように見えるかを調べます。

月の模型は、白黒に塗ってあって、白いところが太陽の光に反射しているところ(月として見えるところ)です。それがどのように見えるか…満月だったり半月だったり、あるいは細長く見える月だったりと、太陽との位置関係で月の見え方が変わることを学びます。結構難しい学習なので、この時間は3人の先生が入って子どもたちの支援に当たりました。

そういえば、来週は子どもたちの楽しみにしている「十三夜」が待ってます。「十三夜」はどんな月で、いつどのように見えるのでしょうか。6年生のみなさんはこの学習を思い出して確かめてみてくださいね。

ノリノリのダンス(3・4年生)

運動会の練習が始まったことをお伝えしていますが、3・4年生合同のダンスはアップテンポでノリノリの曲にあわせて踊ります。

今のところ、各学年で、教室で練習しています。教室では、動画や先生の見本にあわせて練習です。表情を見ていると楽しそうです。(下の写真は3年生)

けっこう高難度なダンスですが、子どもたちは一生懸命踊っています。本当に今の子どもたちはリズム感もよくうらやましくもあります。(下の写真は4年生)

本番まで約3週間ですが、その間に秋休みも挟みますので、あっという間に運動会当日を迎えることになるかなと思います。どのようなダンスになるのか、子どもたちの演技がとても楽しみです。

運動会に向けていよいよ始動

先週末、6年生が体育館に集まっていました。

6年生が開会式の練習を行っていました。だいたいの動きを確認しながら一人一人の役割や手順、動きなどをやっていたのでした。

動きに迷うところがあると「ここはこんな風にしてたと思います。」など、覚えている子がいるんです。子どもたちの方がいままで5年間運動会を見てきているので私より「先輩」です。

まだまだ細かいところはこれからですが、入場行進の足のあげ方など、とてもすてきで、今年度の運動会も期待できます。

運動会まで3週間。まだまだ先…と思いがちですが、来週には学期末、そして秋休みが入るので運動会まであっという間です。これから本格的に運動会に向けて練習や準備が始まります。子どもたちのやる気と元気を引き出し、「みんなで輝く」運動会となるように支援していきたいと思います。

スポーツタイム10(ラジオ体操・ジンギスカン体操)

10月2日の朝は、10回目のスポーツタイムを行いました。

今回は、運動会が近いということもあり、ラジオ体操とジンギスカン体操を全校生が集まって実施しました。

当日、朝礼台の上には運動委員会の委員長の児童がラジオ体操の見本として演技します。また、開会式の係の子も前で演技しますので、その体形で行いました。終わったあと、委員長の子に聞いてみると「みんなの前で演技するのは緊張するけどがんばります!」とのことでした。

運動会といえば、仕上がるまで少し時間がかかるダンスは、すでに練習を始めている学年もあります。5・6年生は恒例のよさこいソーランを、1・2年生と3・4年生は何かの曲でダンスする予定です。どんなダンスになるかも楽しみです。(写真は1年生と5年生の様子です。)

今は、昨年のビデオや、インターネットでダンスの練習動画などがあるので子どもたちはどんどん覚えてしまいます。そして、今の子は本当にリズム感もよく、上達も早い。うらやましい限りです。

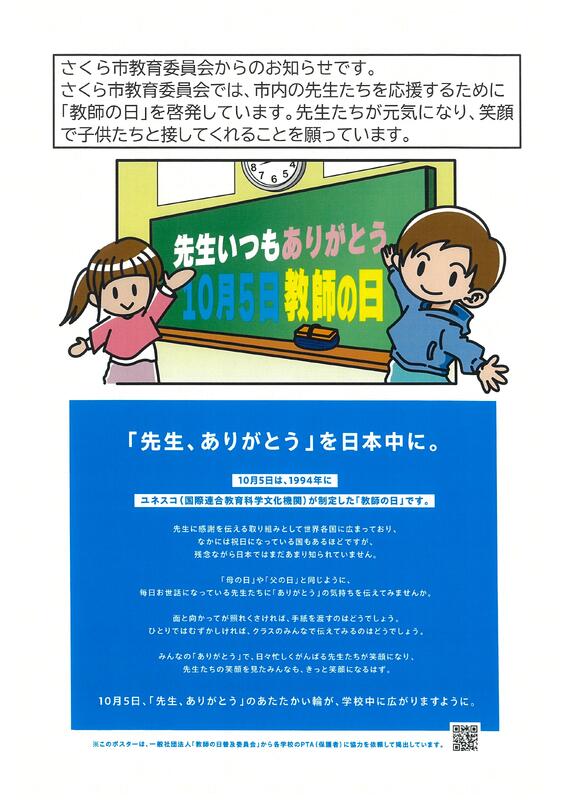

さくら市教育委員会からのお知らせ

さくら市教育委員会からのお知らせ

福祉体験(4年総合的な学習の時間)

10月1日、4年生が総合的な学習の時間に、福祉体験を行いました。さくら市社会福祉協議会にご協力をいただき、車椅子体験、白杖体験、高齢者体験の3つの体験活動を実施しました。

車椅子体験:車椅子の乗り方や使い方を教えていただき、介助する体験を行いました。マットや踏み切り台の段差や坂は介助がとても難しいです。

白杖体験:白い杖(つえ)の体験です。杖の使い方、介助・案内の仕方を学び、実際に目隠しをして杖を使って体育館内や階段を歩いてみました。介助する方は、どのように声をかけたら相手が安心して歩けるかを考えて案内しました。

高齢者体験:いろいろな道具を身に付け、高齢者の疑似体験をしました。手足の不自由さ、目の見えなさ、耳の聞こえなさなどを体験しました。「動きづらい」「見えにくい」など、お年寄りの不自由さを体験しました。

「福祉」とは、「みんなが幸せに生きること」そして「幸せに暮らせる社会になるよう、協力し合うこと」です。まさに「みんなが幸せを感じる学校」につながる学習です。子どもたちは、今回の体験をもとに、これから「みんなが幸せになるためにどうしていったらよいか」という「福祉」について、調べたり学んだりしていく予定です。この体験を生かして自分(たち)の課題に取り組んでくださいね。

なかよしタイム3

9月30日の昼休み、「なかよしタイム」を行いました。「まつのみ班」(縦割り班)での自由遊びです。6月以来、久しぶりのなかよしタイムでした。

今年度遊ぶのは2回目。6年生を中心に遊び開始です。今回は「へびおに」「ドッジボール」「おにごっこ」「長縄跳び」などで遊びました。

高学年が、組み分けを決めたり、ルールを教えたりと班の子たちをよくまとめていました。

この班は、ドッジボールをしていましたが、高学年の子は利き手でない方でボールを投げていました。小さい子を思いやる優しさです。

どの班も楽しく充実した時間を過ごしていたようです。次回は、11月です。楽しみですね。

演劇鑑賞会「がんばれ、かわず君」

9月30日、演劇鑑賞会を行いました。

劇は「がんばれ、かわず君」(劇団風の子 関西)というお話で、東京から、ある村に引っ越してきた小学4年生の男の子と、仲良くなったかわいい河童のかわず君との、ちょっと不思議で心温まる物語でした。

ハラハラドキドキの場面、よかったと目に涙が浮かぶ場面もありました。

子どもたちの表情を見ていると、すっかり演劇の世界に入り込み、「わー」「すごーい」「開けちゃダメ!」など声にしていました。

終了後は、6年生からお礼の言葉と花束をプレゼント。学年ごとに体育館を出る際には河童のかわず君とお別れをしました。

テレビやネット上ではない、本物の(生の)芸術に触れることはとても大切なことです。絵や演劇、音楽などの芸術にふれることは、子どもの成長にプラスになると聞いたことがあります。少しの時間でしたが、子どもたちにとって、この教室が有意義な時間となったらうれしく思います。

あらためて、劇団のみなさんに感謝申し上げます。ありがとうございました。

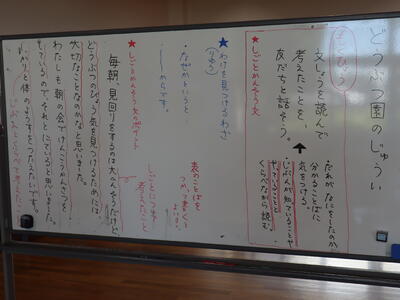

勉強の秋…先生も学んでいます(研究授業・2年生国語)

実は、学校は、子どもたちだけでなく、先生方にとっても学びの場です。実際の授業(研究授業)を通じて、授業の工夫や、教科指導のよりよいあり方を学び合う研修を行っています。

先日は、2年生の教室で国語の研究授業を行いました。校内の先生に加えて、栃木県教育委員会の学力向上コーディネータの先生をお招きしました。

この時間では、子どもたちが教科書の教材文「どうぶつ園のじゅうい」を読み、その場面に書いてある仕事の内容とわけや工夫を読み取り、感想文を書いてクラス内で交流する活動を行いました。一人一人の発表やペアやグループでの交流、また、友だちの意見や発表に対する反応「同じです」「なるほど」「お願いします」なども参考になる授業でした。子どもたちもお客さんがたくさんということで少し緊張していたかもしれませんが、一生懸命に学習に向かっていました。(授業者の先生も緊張していたかな?)

友だちの感想、気になります。この「気になる」ということって大切だと思います。

この時間までの勉強の様子も分かる板書(黒板)、感想を書くポイントをまとめた掲示物などもとても参考になります。

放課後に、その授業での教師の指導や子どもたちの学びについて話し合いました。

このように、我々教職員も、研究授業や研修を通じてよりよい指導方法を話し合い、学んでいます。ちょうど暑さも落ち着き、秋を迎えました。勉強の秋でもあります。子どもたちのためにがんばっています!

今週の子どもたち

1年生 アサガオの種とり(生活科)&鍵盤ハーモニカ(音楽)

・春から大切に育ててきたアサガオもすっかり枯れて、種が取れるようになりました。この日は種を取りました。数を数えたり、算数の勉強にもなっています。

・鍵盤ハーモニカです。この時間は、音の強弱を意識して演奏する学習でした。どうすれば音を弱くできるかをみんなで考えて実際にやってみます。「息をそっと出せばいいよ」「優しく押せばいいと思うな」など意見が出て、試行錯誤しながら楽しそうに演奏しました。

2年生 おもちゃづくり(生活科)

・1年生を招待しておもちゃで遊ぶそうです。子どもたちは夢中になっておもちゃやプレゼントなどを作っていました。「1年生が楽しめるようにするには…」など、相手意識をもっておもちゃを作ったり遊ぶルールを考えたりしていました。

3年生 友だちと話そう(学級活動)

・ペアや3人組で楽しそうに話をしていました。学級活動で、友だちの話を聞く・伝える活動です。「犬派?猫派?」「国語・社会派?算数・理科派?」などを伝え合って、その理由も伝えます。本校はクラス替えがなく同じメンバーで過ごしてきていますが、意外と友だちのことで、知らないことも多く、盛り上がりました。聞く・話すの学習にもなっています。

4年生 共遊の時間(昼休み)&正直とは(道徳)

・この日の昼休みは、クラスみんなで遊ぶ共遊の時間でドッジボールをしていました。クラスみんなで盛り上がっていました。一人がたくさん投げるのではなく、「〇〇さん、投げる?」などと気遣う声も聞かれました。

・その日の5時間目の道徳。お話の内容が、ドッジボールをしていて当たったのを正直に言わずモヤモヤしてしまう主人公の気持ちを考えるものでした。子どもたちは昼休みにドッジボールをしたばかり。主人公に寄り添ったり、自分を重ね合わせたりしながら自分と向き合えたのではないかと思います。

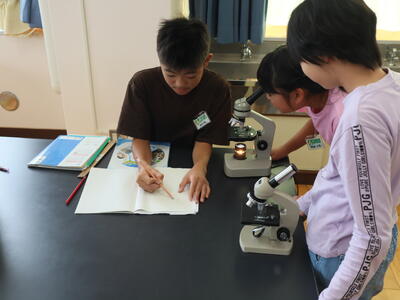

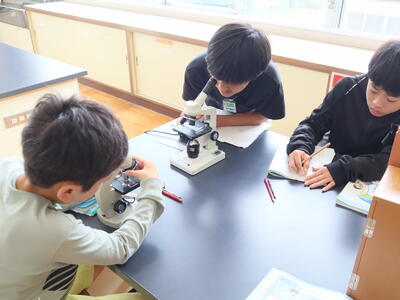

5年生 花粉の観察(理科)

・観察や実験のために育てているヘチマ。その花粉を顕微鏡を使って観察していました。顕微鏡の使い方を学んで、いざ観察。目に見えないくらいの小さな花粉がこんな形をしている!と子どもたちは驚いていました。コーヒー豆みたいな形のヘチマの花粉。スケッチもがんばりました。

6年生 リコーダー演奏(音楽)&卒業アルバム撮影(委員会・総合)

・すてきな曲が聞こえてきました。音楽室をのぞくと6年生が「カノン」をリコーダーで演奏していました。上下のパートに分かれて曲の重なりを感じて、またきれいな音色を意識して演奏していました。さすがは6年生。美しい音色でした。

・卒業アルバムの撮影が先週から始まったことをお伝えしましたが、今週は、委員会活動の写真撮影を行いました。委員会ごとにポージングしたり、委員会ならではの「モノ」を使ったりしながら撮影です。「とっておきの1枚」は撮れたでしょうか?

稲刈り(5年生)

5月の田植えで、5年生が植えた稲苗がぐんぐん育ち、稲刈りを迎えました。

田んぼをお借りして子どもたちの代わりに稲のお世話をしてくれていた土屋さんと話し合い、9月24日(火)、さわやかな秋空の下、稲刈りを行いました。

たくさん刈り取るぞ!

田植えから約5ヶ月が経ち、稲の穂もしっかり実りました。子どもたちは稲の刈り方を教わった後、目の前の稲をどんどん刈っていきます。土屋さんからは「鎌で刈ったときの『サクッ』という感覚をよく味わって」とのアドバイス。

大収穫です。

刈った稲は束ねて、機械のところに持って行き脱穀をします。

30分ほどで稲刈り終了しました。先週までのうだるような暑さも落ち着き、この日はとてもさわやかで、天気も味方をしてくれました。

作業を終えたあとは、りんごジュースで乾杯!(土屋さんありがとうございます。)作業後の「一杯」は格別です。

農業体験を終えた子どもたちはちょっとした充実感と特別感を味わっていたようです。土屋さんからも「とても手際よくできて立派」とお褒めの言葉もいただきました。みんなで声をかけ合い、協力して活動する姿が見られ、臨海自然教室の時よりも一段と高学年としての成長を感じました。

土屋さんには、今年度も田植え、稲刈りとお世話になりました。「いろいろな体験が子どもたちには大切で、体験からいろいろなことを感じ学ぶ」「少しでもお米作りや農家の仕事に興味をもってほしい」「農家になるぞという子がでてくれたらうれしい」とお話ししてくれました。子どもたちのために毎年、毎回、本当にありがとうございます。感謝申し上げます。

9月朝会(校長講話)

25日(水)の朝、体育館で朝会(校長講話)を行いました。

子どもたちへの講話は始業式、6月朝会、夏休み前集会に引き続き4回目です。今回は、2つのことをお話ししました。

一つ目は1学期末が近づいていることから、1学期の子どもたちの学習・生活の様子を振り返り、1学期の残りも引き続きがんばってほしいことを伝えました。

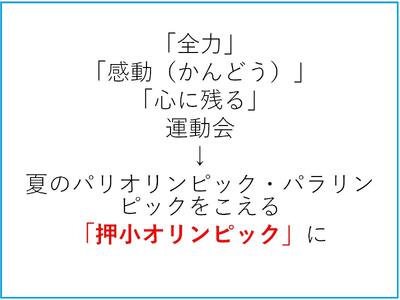

二つ目は、運動会も近いことから、運動会に対する私からの願いと思いを伝えました。

子どもたちが決めた今年度の運動会のスローガンは「みんなで輝く! 全力押小オリンピック」です。

私もとてもすてきなスローガンだと思っています。一人一人があきらめず、全力をだすことで、自分も・仲間も・見ている人も感動し、その結果、みんなが幸せを感じる運動会になると思うからです。夏のパリオリンピック・パラリンピックを超える、「押小オリンピック」になるようにと願っています。

ぜひ、「あきらめずやりぬいた」「全力を出し切った」と思える運動会にしてほしいと願っています。

5年生臨海自然教室の様子(8・最終回)2日目その4

2日目:9月12日(木)いよいよ自然の家、そして海とお別れです。

昼食:自然の家での最後の食事です。カレーの昼食は大人気。私はおかずのコロッケをカレーに入れて「コロッケカレー」にして食べました。サクサクのコロッケにとろっとしたカレーがぴったりマッチして「絶品」でした!

退所式:ここでもみんなの態度がほめられましたね。

自然の家にさよならをして約2時間、学校に戻りました。

帰校式:おかえりなさい!

子どもたち全員の「成長」が見られた自然教室でした。自然教室は終わりましたが、この体験で学んだことをこれからの生活に生かしてほしいと思います。保護者のみなさまにはいろいろとご協力をいただき感謝申し上げます。お世話になりました。

部活動報告

本校HPのメニュー欄に、『体育文化後援会(野球・バスケ・金管)』があります。野球部の活動報告を載せましたので、ぜひご覧ください。

5年生臨海自然教室の様子(7)2日目その3

2日目:9月12日(木)

塩づくり後半(塩づくり)

自然の家の先生から再度、煮詰め方と塩の取り方を教わり、土鍋の海水をどんどん煮詰めていきました。

水分がなくなり、だんだんと塩が出てきました。

土鍋を火から下ろしたら、スプーンでこすって塩を鍋肌から落としていきます。ひたすらこすります。

ミネラルたっぷりの自然の家名物「鉾田の塩」(?)ができました!おにぎりでいただきたいですね。

後片付けもしっかり行います。自分で何をしたらよいかを考えて行動します。その姿、自然の家の先生がとても感心なさっていました。

今回はここまで…2日目その4(最終回)は後日掲載します。

読み聞かせ4

19日朝は、今年度4回目の読み聞かせを行いました。 ポピーの会の方々、お話ボランティアの皆さんにお越しいただき子どもたちにいろいろな物語を読んでいただきました。

先日の「中秋の名月」にちなんで、どの教室でも月にまつわるお話を読んでいただきました。こんなふうに、季節を感じる本を読んでいただけることはすてきだなと感じます。

終了後のお見送り。楽しそうにお話ししています。

朝の短い時間ですが、子どもたちは本の世界に入って、感心したり、驚いたり、いろいろな発見をしたりと楽しんでいました。お話ボランティアのみなさん、次回もよろしくお願いいたします。

5年生臨海自然教室の様子(6)2日目その2

2日目:9月12日(木)

塩づくり前半(火起こし)

火起こしのコツを自然の家の方から教えていただきました。海水を土鍋に入れて、火をつけてスタート。はじめは苦戦していましたが、だんだんコツをつかみ、どの班も火が「育ち」ました。

自然の家の先生からコツを伝授してもらいます。

海水は海から運んできました。正真正銘の海水。重たかったけどがんばりました!

今回はここまで…2日目その3は後日掲載します。

うれしい卒業生

19日の午後、喜連川公民館で、塩谷南那須地区の小学校長が集まって研修会が行われました。その際、研修会の講師として、本校出身の中村寛大(なかむらかんだい)さんにお越しいただきました。中村さんは、本校卒業後、中学、高校、大学に進み、大卒後、採用支援や教育組織開発コンサルティング事業などに取り組み、現在、人材育成に関わる会社の共同代表取締役を担っている本校の卒業生・大先輩です。実は、中村さんが4年生の時に担任をしていて、そのつてでオファーした次第です。

中村さんの会社は、世界を舞台に中高生などの探究的な学びをプランニングしたり、サポートしたりしている企業で、創造的で個性的なチャレンジャーを育成することを目指す教育機関でもあります。

中村さんからは、これからの時代を生きていく子どもたちには「失敗を恐れず挑戦(チャレンジ)することが大切」「『成功』の反対は『失敗』ではなく、『何もしないこと』」「自分らしく生きること」「熱中・没頭できることを大切にしたい・見つけたい」などのお話をいただきました。

この笑顔、子どもの頃と変わりません。

「挑戦すること」は私も大切なことだと思っています。挑戦することで学ぶことがたくさんあります。そして、挑戦して、仮に失敗しても、挑戦したことそのこと自体に価値がある・認められるような学校、家庭、社会でありたいなと思っています。

本校のすてきな卒業生が活躍していることを知って本当にうれしく思います。きっと、(今の)在校生も自分の道を切り開き、すてきな卒業生になって活躍していくことと思います。寛ちゃん(当時の呼び方)本当にありがとう。

部活動報告

本校HPのメニュー欄に、『体育文化後援会(野球・バスケ・金管)』があります。野球部の活動報告を載せましたので、ぜひご覧ください。

音の不思議(子ども総合科学館のみなさんによるサイエンスショー)

19日(木)、3・4年生対象のサイエンスショー(科学実験教室)を実施しました。

特にボイスチェンジャーは大盛り上がり。声が高くなったり低くなったり、はたまた「宇宙人」のようになったり…

その後は、科学工作ということで、「ゾートロープ」(回転のぞき絵)という映画のもとになるような科学おもちゃを作りました。ゾートロープとは、絵を素早く入れ替えることで、あたかも動いているかのように見える道具です。子どもたちは完成したゾートロープの隙間から絵が動いているように見えてとてもおもしろがっていました。

子どもたちはサイエンスショーやものづくりに興味津々。楽しそうに見たり取り組んだりしました。少しでも、科学に興味をもち理科の学習にも役立てられるとよいなと思います。科学館のみなさま、たいへんお世話になりました。

5年生臨海自然教室の様子(5)2日目その1

2日目:9月12日(木)

朝日がきれいでした。今日もよい天気になりそうです。

「おはようございます」夕べはよく眠れたかな?

起床後、さっそく部屋の片付けと掃除をします。

部屋の入口、靴がそろっています。日頃の靴そろえが、こういうところでも見られます。立派です。

朝食:朝からお代わりする子が多く、元気で何よりです。

今回はここまで…2日目その2は後日掲載します。

早くも卒業に向けて

今週から、6年生の卒業アルバムの撮影が始まりました。卒業までまだまだ…と思っていましたが、卒業アルバムの撮影が始まり、あと半年か…というさびしさを感じます。

この日は、校長室で6年生児童の個人写真撮影でした。一人一人、カメラの前に座ってカメラマンの方のアドバイスを受けて撮影です。

待っている児童もやや緊張気味。

その笑顔と余裕が大切です!

この卒業アルバムの写真撮影や製作が始まると、あっという間に3月になり、卒業を迎えるなという印象があります。あと半年の小学校生活、6年生にとって充実したものとなることを願っています。

5年生臨海自然教室の様子(4)1日目その4

1日目:9月11日(水)

夕食:疲れも吹っ飛ぶほどよく食べます。食べることは元気度のバロメーター。元気なことがよく分かります。

ナイトハイク(キラキラコース)

暗闇を懐中電灯の明かりを頼りに進んでいきます。懐中電灯がないと真っ暗でした。

無事、海辺に到着。その場に座って暗闇の中、浜風や波の音を感じます。

班長会議:班長さんが集まって一日の反省と明日の予定を確認。部屋に戻ってみんなに伝えます。

そして就寝。おやすみなさい。

今回はここまで…2日目の様子は後日掲載します。

このサイトに掲載されている記事、写真等の著作権は、さくら市立押上小学校に帰属します。

無断転載を禁止します。

~さくら市は令和7(2025)年、市制20周年です~