ほごログ

【手作りおもちゃクラブ】ぶんぶんゴマと吹き上げパイプを作ろう!

7月28日(日)に“手作りおもちゃクラブ”を開催します。

「手作りおもちゃクラブって何?」「どういうことをやるの?」と思われる方にちょっとご説明。

“手作りおもちゃクラブ”は、

①約100年くらい前に使われていた蓄音機を使って音楽鑑賞

②春日部に伝わる様々な伝説の紙芝居の読み聞かせ

③みんなで手作りのおもちゃ作り

の3つを取り入れた、お子様にっこりのイベントです!

作るおもちゃによって終了時間は異なりますが、全部で1時間満たない程度の時間なので、お気軽にご参加ください♪

今回作るおもちゃは「ぶんぶんゴマ」と「吹き上げパイプ」です。

皆さんも遊んだ記憶があるのではないでしょうか?

こどもだった頃、楽しく遊び、

大人になり、懐かしく振り返るもの。

そんなおもちゃをこれからの世代にも伝えていきたいですね!

本講座はお申し込み不要、おもちゃの材料は資料館で用意しています。

当日の午前10時30分と午後2時からの計2回開催しますので、お時間までに郷土資料館にお越しください!

【手作りおもちゃクラブ】

日時:令和6年7月28日(日)午前10時30分~・午後2時~

場所:春日部市郷土資料館(春日部市粕壁東3-2-15)

内容:蓄音機と紙芝居の上演

おもちゃづくり(ぶんぶんゴマ・吹き上げパイプ)

費用:無料

申込:不要(開催時間までに郷土資料館にお越しください)

市内各所で伝統芸能ー市指定無形民俗文化財ーが公開されました

7月14日(日)には、榎、赤沼、銚子口の3地区で伝統芸能が公開されました。

榎地区では、榎の囃子神楽が公開、午前の小雨の中、地区の役員さんによる辻切りが行われ、集会所に戻ると神楽の奉納へ。

▲狐役と大太鼓は江戸川小中学校の5年生が担当、4年生で経験した神楽の授業がきっかけで今夏の祭礼に参加してくれました。授業で指導を受けた保存会のみなさんと肩を並べ堂々とした太鼓の打ち鳴らしでした。

保存会の皆さんが週一度、江戸川小中学校へ神楽の指導に対応されている中、5年生の二人が例祭に参加してくれました。昨年、4年生時に学校での授業を契機に囃子と神楽に興味を抱いてくれたようで、本日は大太鼓を担当。もう一人は授業で覚えた大黒天を堂々と演じてくれました。

この例祭では、神楽の演目は小学生と高校生が演じてくれました。長年の学校での授業での指導が実りつつあるようです。

赤沼地区では、赤沼の獅子舞が公開されました。今夏は子ども獅子を担う小学生が11名と、大きく増えたところも見どころです。昨年秋に地元豊野小学校開校150周年で舞ったことが契機?と社中会長も手応えを感じていたようで、地区の皆さまも愛らしい子ども三匹獅子に期待が高まっていました。また、祭礼冒頭の庭入では天狗役を先頭に奉納舞の場を清める所作がありましたが、さまざまと検証した結果、『猿田彦』に行き着きました。衣装の新調も相まって新たな役が加わりました。

▲衣装や面の修繕を契機に「天狗?」検証を重ねた結果、『猿田彦』と解釈したという。また、今夏も女性による女獅子が活躍。激しさの中でも優雅な舞には拍手喝采。近いうちに三匹獅子を女子が担う機会がありそうだ。

また、三匹獅子のうち、女獅子(めじし)には女性が加わり、激しい演舞の中、女獅子らしい優雅さを兼ねそなえる舞が披露されました。

▲赤沼の特徴である子ども獅子。今夏は小学生1年生から総勢11名が愛らしい獅子舞を披露してくれました。高学年、そして中学生、高校生になっても継承に期待したい。また、祭礼の終盤には迫力ある「弓くぐり」。降雨で室内での公開となったが、見事に弓の弦を通過してくれました。

そして例祭最後には五穀豊穣を祈願する「弓くぐり」が舞われ、通常は境内地であるものの、降雨のため集会場室内と限られた空間の中で太夫獅子が見事に弓をくぐり抜け、秋の豊作が占われました。

銚子口地区では、銚子口の獅子舞が公開されました。今夏の見どころは、元禄10年(1697)の伝承以来初めて三匹獅子の太夫、中、女獅子を女性が担う三匹獅子です。これまで三匹のうち、一役を女性が担ってきた経緯はありますが、練習を重ね三匹獅子の奉納となりました。祭礼開始の午後2時には雨が止み、急遽、境内地での公開へと変更されましたが、天狗を先頭に庭入りから、出端では女獅子が、中獅子の舞では中獅子が、さんぎりの舞では太夫獅子が、それぞれの一演目を堂々と演舞され、地区の皆さんからも盛大な拍手をいただきました。

▲天狗を先頭に三匹獅子が境内を清める「天狗の舞」と女獅子による「出端の舞」と中獅子の「中獅子の舞」に転換するタイミングもスムーズに。優雅な演舞に地域の皆さまからも大きな拍手をいただきました。

▲祭礼の締めは「弊がかりの舞」。天候が回復し、境内での奉納舞となったため、コロナ後、初めての獅子頭の被り直し。女性3人から急遽、若衆の出番になったが、同世代の息のあった勇壮な舞が披露され、御幣によって「家内安全」「五穀豊穣」が祈願された。

伝統芸能に携わる皆さんが長年にわたって守り・悩まれてきた伝統や慣例が時代の流れと共に、継承を第一に受容されてきました。今秋の祭礼でもさらなる伝統の舞の継承に向けた活躍が期待されます。

7月21日(日曜日)には、西金野井地区の香取神社で県指定無形民俗文化財の西金野井の獅子舞が公開されます。南桜井小学校の児童が練習を重ね、保存会の皆さんともども、江戸時代から継承される伝統の舞を是非ともご覧ください。

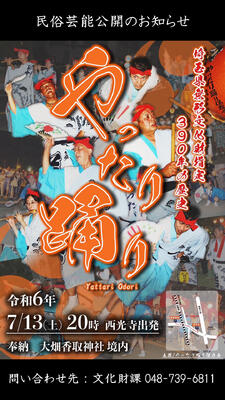

やったり踊りの公開ー県指定無形民俗文化財ー

天候不順が続いた祝日海の日を絡めた週末には、市内各所で伝統芸能の公開がありました。 その初日、7月13日(土曜)には、武里駅からほど近い大畑香取神社境内では、埼玉県無形民俗文化財に指定されている「やったり踊り」が公開されました。

午後8時、香取神社から南東方向400mほどの西光寺から太鼓と笹笛の囃子に合わせて「練り込み」を開始、約50分かけて奉納舞の会場に到着。

▲西光寺から大畑香取神社にかけての道中はゆったりとした「練り込み」で向かう。地域の皆さまの歓声で小若も祭り気分が高揚する場面である。

小学生低学年、そして高学年の小若から「扇子踊り」。先月の練習の成果が出せたようで、元気な掛け声、大きな舞が披露されました。

若衆では、高校生と大学生が加わり、若手の後継者も奮闘。ベテラン組にしっかりと追随した大きく迫力のある舞でした。

▲小若は赤の鉢巻きと半被、若衆も赤の鉢巻きに薄藍色の浴衣を片袖掛け、赤の鼻緒の草履という装束。上下動の激しい「扇子踊り」は屈伸と強い反り返りが特徴になっている。

続く「手踊り」でも最後まで小若は練習で指導を受けた、手のひらから指先までの細かな動き、足さばきと、一生懸命な姿をみることができました。

▲哀愁を帯びた唱に合わせ、手は蓮の花を表現。県内でも数少ない念仏踊りとも称される「手踊り」。それでも身体の動きが激しく勇壮な舞でもある。

今夏の伝統芸能の参加が一時ではなく、後継者として引き継がれることに期待しています。

#展示替 100年前の春日部夏祭り

週末は、夏の恒例 #春日部夏祭り というわけで、常設展の一部を展示替しました。 #かすかべプラスワン

といっても、せま~いので、ケース一つ分です。企画展示の展示替えもあり、急遽、スペースができたので、構想と準備は半日、という突貫展示です。

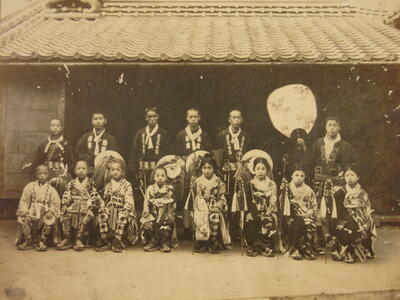

春日部夏祭りは、もともと、粕壁宿(町)の牛頭天王社(八坂神社)の祭礼を起源とします(詳しくは以前の記事参照)。古くは江戸時代の記録もありますが、資料館収蔵品には、大正10年(1921)の古写真や記録があり、すでに知られている写真絵葉書も一同に会します。そして、初公開の資料も。

この写真は、大正10年の上町の子どもたちの集合写真です。みな、着飾って、女の子は化粧をしています。

上町の「油米」「永庄」「厚見本店」などの半纏を着た保護者(?)が後方に立っており、粕壁町を代表とする上町の商家の子息たちのようです。初公開です。

夏季の期間には展示していますので、夏祭りを楽しむ方(事後・楽しんだ方)は要チェック。資料館に涼みに来たついでにご覧ください。

企画展が終わりました(反省)。そして、次期展示へ。

7月7日(日)で「まちをみつめて50年」展が終了しました。次期の企画展示がまもなく始まりますので、企画展示室を早速撤収しました。 #かすかべプラスワン #展示の反省

設営のときは、あーでもない、こーでもないと試行錯誤をしながら時間に追われ展示していくのですが、撤収はあっという間に終わります。

撤収作業のなかで、今回の企画展について、いろいろと顧みながら、反省もしました。

今回は、旧春日部市の市制施行70周年の区切りの年であり、新しい庁舎で業務が始まった年でありましたので、おおよそ70年間の市政の歩みについて紹介する企画でした。とくに、昨年度閉庁した旧庁舎にスポットをあて、市制の周年事業を柱にたてながら、展示を構成しました。

郷土資料館としては、企画展「1960年代の春日部」以来の現代史の展示になりましたが、1960年代の春日部にも重なる部分も多く、展示資料に苦労しましたし、昭和30年代から平成初頭に至るまでの資料が限られ、『広報かすかべ』の縮刷版が頼りであることや、縮刷版が出ていない平成10年代は資料がさらに限られており、現代史としての市政の歴史を見ていく限界を感じながら、展示をつくりました。

市政の歩みについては、油断すれば、市役所の建設に象徴されるように、建物(ハコモノ)やインフラの整備が進んだこと自体に目が移りがちになってしまいます。市が作成した市政の各種の年表も、おおざっぱにいえば、ハコモノやインフラの建設年表になっています。

資料館の展示としての目指すべき理想像は、市政に関わる人・人の顔がわかるような展示ですが、これも広報縮刷版や、わずかな行政資料では限界があり、また現代の方々のプライバシーなどに配慮すべきこともあり、展示ではうまく表現ができませんでした。また、何よりも市政の歴史的に歴史的な評価を下すことが難しい。現在にモロに直結する現代史の難しさを痛感しました。

そういうわけで展示は、旧庁舎と周年事業を柱立てにして構成しました。というより、せざるを得なかったというべきでしょう。暗澹たる思いで準備をはじめましたが、腹をくくって、市制40周年の「かすかびあん」にスポットを当てようと密かに画策して展示を設営しました。

「かすかびあん」については、前にも触れた通りですが、今年で「かすかびあん」誕生からちょうど30年の年でもありました。様々なグッズがあるなかで、実際に展示するなかで、おっ!と思ったのはこちら。

市制施行40周年で特産品協議会が制作したこのティッシュボックス。

正面には「かすかびあん」が。

この箱は、当然、春日部市の特産品である桐箱です。

だけど、ポピュラーな印籠蓋ではない。背面をみると・・・

なんと、茶道具や木彫などを入れる「オトシド」と呼ばれる技法の蓋になっています。

手がかかっているといえるでしょう。

さらに、天板と側面もよくみると・・・

ティッシュの出し口は麦わら帽子の形で、縁には麦わら真田が付されています。

「かすかびあん」もよくみると、少しモッコリしています。これは、押絵羽子板の押絵の技法で作られています。

いわずもがな、麦わら帽子も押絵羽子板も、春日部市の特産品です。

何気ない周年グッズだと思いきや、特産品の技術が集約されたティッシュボックス。市制の資料としても、伝統工芸の資料としても、春日部市を象徴するとても良い資料です。展示室が広ければ、常設展示に出してもおかしくない、「優品」です。

といった具合に、展示の準備をしながら、様々な発見が今回もありました。資料を実見していると、当時の人たちの思いや考えがヒシヒシと伝わってきます。市政の歩みとは、過去の人たちの様々な思いの積み重なりである、と改めて実感しました。展示で、その思いが皆さんに伝わったかどうかはわかりませんが、ご覧いただいた方には、過去の市政の歩みを振り返りながら、今の春日部市について考えていただく機会に少しでもなったのならば幸甚です。ただ、現代史の展示は、しばらくは勘弁してほしいなぁというのが本音ですが。

長くなりましたが、次期展示は絶賛準備中。ご期待ください。

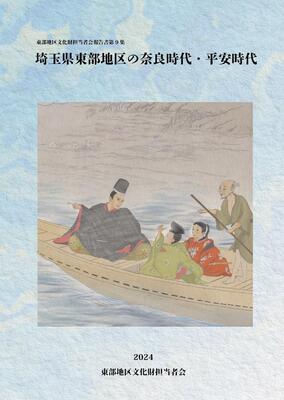

東部地区文化財担当者会40周年記念リレー展示「都鳥が見た古代ー埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代」

埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代の販売を開始しました

埼玉県東部の市町で組織される東部地区文化財担当者会より、『埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代』が刊行されました。東部地区の奈良時代、平安時代を考古学調査の成果から紹介します。郷土資料館、図書館等でご覧いただけるほか、販売もしております。

東部地区文化財担当者会:春日部市・越谷市・久喜市・八潮市・三郷市・蓮田市・幸手市・吉川市・白岡市・宮代町・杉戸町・松伏町・行田市・加須市・羽生市の文化財担当者で構成

(書名)『埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代』東部地区文化財担当者会報告書第9集

(価格) 1冊2,000円

(購入方法) 直接、次の頒布場所で購入できます。

春日部市役所本庁舎4階文化財課

春日部市郷土資料館

宮代町郷土資料館(宮代町西原289)

六一書房(インターネット販売)

(目次)

<プロローグ>

<1 東部地区の奈良時代・平安時代の遺跡の概要>

はじめに

対象とする時代

対象とする地域と地形

東部地区に関係する代表的な河川

河川が作った地形

行田市の概要

羽生市の概要

加須市の概要

久喜市の概要

幸手市の概要

杉戸町の概要

宮代町の概要

白岡市の概要

蓮田市の概要

春日部市の概要

越谷市の概要

松伏町の概要

吉川市の概要

八潮市の概要

三郷市の概要

<2 住まいと建物>

竪穴建物

役所と掘立柱建物

<3 道具>

古代の土器

須恵器の流通

墨書土器

土師器焼成坑

鉄の道具と鉄作り

織物生産と紡錘車

<4 いのり>

仏教関連遺物

火葬墓

コラム

吉川市深井新田の自然堤防

万葉遺跡

屋敷裏遺跡の鉄製口琴

小敷田遺跡の木簡

条里

<エピローグ>

調査の経緯

スポットガイド

用語集

遺跡一覧

文献集

県指定無形民俗文化財「やったり踊り」公開に向けた練習

7月13日(土)の祭礼での公開に向け、やったり踊りの練習も仕上げとなった、7月7日(日)は午後4時を過ぎたにも拘わらず、気温は34℃。茹だる 外気ではありましたが、小・中学生の小若、そして成人の若衆の気勢の上がる掛け声の下、境内の大銀杏の木陰では、祭礼当日、西光寺から舞を奉納する大畑香取神社に向けて練り歩く「練り込み」、そして神社境内で奉納する「扇子踊り」「手踊り」の3演目を幾度となく繰り返しました。

▲大太鼓と笛を先頭に西光寺から大畑香取神社までは

「練り込み」と呼ばれる舞で移動

6月から重ねた練習により、小学生低学年の小若も可愛らしい所作を、高学年は堂々とした大きな舞に仕上がってきました。また、小中学生に舞に参加してくれた大学生3名も若衆の呼びかけに応じて久しぶりに復帰し、小若の指導にも手伝ってくれていました。地域の伝統の舞の継承が各世代で引き継がれること、期待しています。

▲扇子を持ち身体を大きく反る躍動感が特徴的な「扇子踊り」

▲哀愁の曲調の中で大きな屈伸や跳躍が入る激しさが入り交じる「手踊り」

祭礼当日は天候が不安の予報ですが、保存会の皆さんも昨年以上の舞が披露できるよう総意で準備を進めております。春日部東口の日光道中で開催される春日部夏まつりと共に、郷土春日部の恒例の夏の行事を現地で観覧してはいかがでしょうか。

とあるおもちゃの開発記録

郷土資料館では例年7,8、10、11、12、1月に“手作りおもちゃクラブ”という、こども向けのワークショップを開催しています。

当日は蓄音機で音楽の上演、春日部に伝わる伝説の紙芝居の読み聞かせ、おもちゃ作りの3本立てです。

作るおもちゃは、昔から親しまれているものや、電気を使わずに遊べるものに限定しており、だいだい6~7種類ほど。作るおもちゃは毎回1~2種類なので、年間を通して参加すると、全種類のおもちゃを作ったことになります。

なかなか同じおもちゃを2度作りに来てくれる子は少ないので、担当としてはおもちゃの種類を増やそうと、日々新作の開発に余念がありません。とはいっても年に1種類増やせるかどうかですが。。。

現在は郷土資料館のおもちゃコーナーにも設置してある、人気の「アレ」をミニサイズにして簡易的に作れないか模索中です。

作成可能であれば講座で作りたいのですが、材料を揃え、どの程度まで準備しておくかなどの検討も必要なため、お披露目の予定はまだたっていません。現在も開発を進めていますので楽しみに待っていてください♪

“手作りおもちゃクラブ”の開催日は広報かすかべや郷土資料館のブログでお知らせしますので、ぜひチェックしてくださいね!

出張授業「縄文体験教室」 in川辺小学校 その2

7月3日(水)川辺小学校へ出張授業「縄文体験教室」を行ってきました。

5月17日は、3年生の総合的な学習の時間で地域を学ぶ学習で学校近くに住んだ縄文人の暮らしについて授業をしましたが、今回は6年生2クラスの授業になります。

歴史の授業は飛鳥時代まで進んだそうです。縄文時代がどんな時代であったか聞くと、なかなか思い出すのが大変な様子。復習の時間にぴったりですね。

はじめに、春日部市の代表的な縄文時代の遺跡である神明貝塚のビデオをみていただき、次に小学校周辺の歴史についてパワーポイントで説明をしていきます。

今年度の縄文体験出張授業は、現時点で本日が最後…。講師の声にも力が入ります。

川辺小学校の周辺は急な坂道が多く、高台の上には縄文時代の貝塚が点在しています。

坂道があるという話にうんうんと頷く生徒たちでしたが、さらに身近な話がでてきました。

飛び入りで授業に参加してくれた、縄文土器の登場です!

実はこれは、6年生教室の廊下に飾られていたもので、遺跡から出土した本物の土器。

レプリカの土器とともに並んでおり、職員も大変驚きました。

出土地は学校のすぐそばに位置する「吉岡遺跡(よしおかいせき)」で、縄文時代の貝塚とムラが確認されています。

まさに今日の授業にピッタリですね。この土器の登場には、クラスの皆さんも、先生までもがびっくり!まさか本物だとは思っていなかったそうです。縄文時代を身近に感じるきっかけになりました。

続いて、体験コーナーに移ります。

体験コーナーは教室前の広い廊下を使って行いました。

実際に縄文時代の石器や、土器や貝殻を触って体験をするのですが、鋭い観察力や着眼点に職員も驚かされています。

土器コーナーでは、みんなに土器を観察し、桜川小学校でも体験してもらった縄目の模様づけも熱心に取り組んでいただきました。また、「土器の黒い部分は火があたったからじゃない?」と、土器の色について考察してくれた児童もいました。

川辺小学校のみなさん、ありがとうございました。

*

出張授業「縄文体験教室」は、まだまだ授業の受付をしています。

ぜひお気軽にご相談ください!

出張授業「縄文体験教室」 in桜川小学校

6月27日(木)に桜川小学校6年生の出張授業「縄文体験教室」を行いました。

今日は6年生の3クラスが縄文体験の授業を受けてくれます。

まずはじめに神明貝塚の動画を見た後に、パワーポイントを用いて、学校周辺の遺跡について紹介。

今日の授業は縄文時代がメインなので、授業の復習となりましたが、みなさん縄文時代の内容をよく覚えていました。

最後にお待ちかねの縄文体験。

今回は縄文土器のコーナーでは、実際に縄目など土器に付けられた文様づけの体験をしてみました。

前回、土器についた縄もようについて質問をもらいましたが、実際にやってみてもらおうということで、はじめての試みです。

紙をよったり、麻縄をよった縄と油粘土を使います。学校の先生にお願いして、粘土を用意してもらいました。先生、ありがとうございます。

まずは職員が実演します。縄の説明をしつつ、それを粘土の上に押し付け転がしていきます。

子どもたちの反応はというと、実際に縄を粘土の上で転がして浮かびあがった模様に、「こんな模様が浮き上がるんだ!」と驚いた様子。

続いて実際に体験をしてもらうと、我先にと手を伸ばして積極的に参加してくれました。

ある児童からは、体験した後に土器をもう一度見て「縄文人は器用なんだね」と一言。

はじめての試みでしたが、土器に対する理解も深めることができたようでよかったです。

桜川小学校のみなさん、ありがとうございました!