ほごログ

【講演会中止】館蔵資料にみる #台風

9月1日に開催予定だった「考古学から埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代を考える」は、台風接近・影響を鑑みて、中止となりました。担当者・職員一同、皆さんにお会いすること、最新の成果が紹介されることを楽しみにしていたので、大変残念です。

今回の台風10号により、市内では「春日部コミュニティ夏まつり」をはじめ、各種イベントが軒並み中止となっています。一種の喪失感を感じ、やるせない思いが募るばかりですね。

しかし、台風を侮るなかれ。春日部の歴史においても、台風は様々な被害をもたらしてきました。今回は、相次ぐイベント中止によるやるせない感情を穴埋めすべく、春日部における台風の歴史を館蔵資料から瞥見してみましょう。

台風に関する館蔵資料は、江戸時代の古文書などもありますが、多くは現代になってからのもの。特筆すべき台風としては、やはり昭和22年(1947)のカスリン台風でしょう。被害の写真も残っていますし、カスリン台風については、以前紹介したことがありますので、今回は割愛します(知らない方はぜひご覧ください)。

今回は、この資料から。

資料は、昭和23年9月に発行された「春日部町六三制教育施設組合出資証券」。当時、国内では、六三制の義務教育制度が実施されましたが、新制中学校の校舎や教室が不足し、社会問題となっていました。春日部町も同様で、中学校の校舎建設が渇望されましたが、戦後財政状況が困難を極めるなかでの資金の工面が課題となっていました。そこで、春日部町では、中学校校舎建築のための資金調達として、町民に資金の出資を募りました。出資者には、この証券が発行されることになったのです。出資証券は、旧春日部町域(粕壁地区・内牧地区)の旧家の方からご寄贈いただくことが多く、総額1000万円を集金したといいますから、かなり広範に出資・発行されたものとみられます。

この資金などを元手に、粕壁浜川戸の地に新制中学校の校舎が建設されましたが、完成目前の昭和24年(1949)8月にキティ台風により北校舎が倒壊してしまい、その後の復旧工事を経て、昭和26年(1951)8月にようやく落成式を迎えたそうです。実は、建設途中にキティ台風の被害があったこと、資料寄贈者の聞き取り調査で教えていただきました。

このほか、広報誌の古写真のなかにも台風被害の様子を撮影したものがみられます。下は、昭和34年(1959)9月の写真。

当時の広報誌(昭和34年10月・33号)には、「台風のツメあと」「今月もゆだんできない」の記事が掲載されています。広報誌によれば、台風15号の被害により、水稲被害により収穫量が1割減、秋ナスは全滅に近く、市内の屋根・看板や瓦は吹き飛ばされ、トタンぶき屋根、塀の被害は無数で、新築中の家屋が1棟倒れた、と報告されています。写真は、この時に撮影されたものと思われます。奥の木造校舎は粕壁小学校でしょうか。校庭の木々が根元からなぎ倒されています。

次の写真は、昭和47年(1972)8月の広報誌(187号)に掲載された写真ネガから。

奥にみえる建物には「中屋クリーニング」の看板がみえます。当時、同店は、現在の春日部郵便局付近にありましたので、写真は現在の市役所通り、ちょうど旧庁舎の前のあたりを撮影した写真とみられます。台風によるものかは不明ですが、雨により道路が冠水してしまっています。この辺りは、かつて馬草場と呼ばれた後背湿地でしたので、急激な都市化が進み、排水機能が不十分だとこのような状況になってしまいました。現在は、首都圏外郭放水路や「新方川、会之堀川流域における浸水被害軽減プラン」などによって、排水環境が向上し、市役所通りの冠水は見かけなくなりました。

館蔵資料により、台風は、たびたびこの春日部の地に爪痕を遺してきたことがわかります。台風が接近してきたら、風水害に備え、予定していた楽しみも少し我慢して、災害を未然に防ぐ必要があること、いま一度、再確認する機会となれば幸いです。

<中止>9月1日講演会「考古学から埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代を考える」は中止します

9月1日(日)開催予定の講演会「考古学から埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代を考える」は台風10号の接近により、中止とさせていただきます。

今後、リレー展示開催期間中の別会場での開催を検討しております。

リレー展示は、下記日程で開催予定です。

9月7日から9月29日 杉戸町カルスタ杉戸 パネル展示

10月4日から10月28日 松伏町役場 パネル展示

11月2日から12月1日 羽生市立郷土資料館 パネル展示

12月14日から令和7年1月13日 越谷市立図書館展示室 パネル展示

1月25日から3月9日 八潮市立資料館 資料展示

3月15日から4月8日 白岡市立歴史資料館 資料展示

4月12日から4月29日 吉川市中央公民館 パネル展示

5月3日から5月25日 久喜市立郷土資料館 資料展示

6月3日から7月21日 幸手市郷土資料館 資料展示

7月29日から8月24日 蓮田市文化財展示館 資料展示

9月5日から9月19日 加須市パストラルかぞ パネル展示

10月24日から11月26日 三郷市わくわくライブラリ― パネル展示

令和8年1月6日から3月1日 宮代町郷土資料館 資料展示

#校歌 についてのお問い合わせ

先日、実習生に作業してもらった市内の小中学校校歌の調査してもらいました。本日、ほごログの記事をご覧になった方から、校歌の歌詞を調べたいとのお問い合わせがありました。 #レファレンス

「ほごログを読んだのですが...」というお問い合わせは、マスコミや市民の方からそこそこあるのですが、わずか2週間前の記事に対するタイムリーなお問い合わせだったので、少しびっくりしました。

お問い合わせの内容は、市内の現在の小中学校と義務教育学校の校歌の歌詞に登場する「ある題材」を確認したいとのこと。ホームページに校歌を掲載している学校もありますが、すべての学校の校歌がネット上に掲載されているわけではないようで、調べるのに苦慮されていたそうです。

学校の校歌、どうやって調べたらよいのか。郷土資料館は、展示や講座だけでなく、こうしたレファレンスにも陰ながらお応えしています。レファレンスといえば図書館ですが、図書館から問い合わせもあることも少なくありません。春日部の郷土の歴史文化を支える最後の砦と言っても過言ではない(と自負しています)。

さて、春日部市内の小中学校(義務教育学校)の校歌は、『学校要覧』という各学校(教育委員会)が毎年度発行する冊子に掲載されています。『学校要覧』は、市立中央図書館にありますが、蔵書検索上は平成18年度が一番新しいようです。最新の『学校要覧』は市役所の市政情報室でご覧いただけるそうです。

先日の実習生にも、『学校要覧』を参照してもらいながら、統廃合して現在は存在しない小中学校の校歌のテキスト化を進めてもらいました。

ちなみに、8月にオープンした「ハルカイト」(大凧文化交流センター)の1階宝珠花サロンには、宝珠花小学校と富多小学校の校歌の額を展示して、ハルカイト全体の展示の導入・象徴展示に位置付けています。

今後のレファレンスのため、実習生の成果の披露として、宝珠花小学校・富多小学校の校歌を掲載しておきましょう。

宝珠花小学校 校歌

作詞 栗原 文美

作曲 日向 雅男

一、年ごとあける 大だこが

五月の空に 競うよう

ぼくもわたしも むね張って

いつも 健やか

元気に育つ

二、わか草もえる江戸川の

つつみを行けば さわやかに

ぼくもわたしも うで組んで

いつも 楽しく

足どりかるい

三、大きくゆめをみなもって

町づくりする 宝珠花

歌声ひびく まなびやに

いつも 明るく

心がはずむ

(平成17年度学校要覧による)

富多小学校 校歌

作詞 昭和四十二年教職員一同

補作 松崎 祐存

作曲 土肥 泰

一、東の空に 筑波嶺を

高く仰いで 胸張って

進め学びの この道を

われらの富多小学校

二、緑の堤 江戸川の

清い流れの 限りなく

伸ばせ力を この夢を

われらの富多小学校

三、葦の葉繁る 荒れた地を

開いた祖先(おや)の 精神(こころ)継ぎ

励み鍛えん この園に

われらの富多小学校

(平成17年度学校要覧による)

大凧あげの背景 #ハルカイト 展示室より

いまや春日部の代名詞でもある大凧あげ。5月に大凧あげを開催する地元=西宝珠花は大凧の里として知られています。そうした大凧の里に、今月にオープンしたのが、大凧文化交流センター(愛称:ハルカイト)です。

ハルカイトの展示室では、大凧文化や、郷土の歴史・文化の発信をしています。春日部の「ハル」、凧の「カイト」の愛称の通り、大凧あげに関する展示が一つの主題・見どころになっています。2階の大凧文化展示室では、パネルや模型を展示し、大凧の歴史文化についてコンパクトにまとまっています。大凧揚げのトリックアート、記念撮影もでき、楽しみながら大凧あげの理解が深まります。

ところで、大凧あげは何故、西宝珠花の地ではじまったのでしょうか。

地元に伝わる話によれば、天保12年(1841)に浄信(じょうしん)という巡礼の僧がこの地にやってきたとき、凧を揚げて養蚕の豊凶を占うことを勧めたのがきっかけで、凧が「舞い上がる」と「繭が上がる」に通じることによったものとされています。以後、西宝珠花の上町(かみまち)と下町(しもまち)の二組が競って凧を揚げ、次第に凧の大きさが大きくなり、現在の大凧揚げに至ったといわれています。

大凧揚げの起源には、養蚕が関係している。そして、西宝珠花の町の人たちが凧を大きくしていった。この2つのポイントがミソです。

大凧揚げの歴史のポイントを紹介しているのが、2階の歴史民俗の展示室(展示は郷土資料館担当)です。

大凧揚げの起源としての養蚕、そして西宝珠花の町の歴史・特徴を展示室3で紹介しています。しかし、実は、宝珠花地区における養蚕の資料(民具や文書・記録)は伝わっておらず、庄和地域の農家に伝わる養蚕の道具を展示しています。大凧揚げの起源であるのに、養蚕が起源というのが本当なのかと疑ってしまうほど資料が少ないという、何とも学芸員泣かせです。

先日、展示をご覧いただいた元教員の方に、養蚕の展示が貧弱だとご叱正いただき、少しでも養蚕のリアリティーの足しになればと、繭を大量に寄贈いただきました。繭は学校の教材用に大量に譲り受けたものだそうで、今日は、蚕が繭をつくる上蔟網に繭をひっかけてきました。

もう少しマシマシでひっかければよかったかな。。。

郷土資料館で担当した歴史民俗展示室は、大凧文化展示室に比べれば、一見地味で、見栄えはしないかもしれませんが、知る人ぞ知る、大凧文化の発信にも寄与しているはずの展示なのです。大凧揚げのもう一つのポイント、西宝珠花の歴史については後日にしましょう。

平日の展示室には施設を利用する地元の方がチラホラ。

1階の展示室(宝珠花サロン)のタッチパネルシステムでは、動画や古写真もご覧いただきます。

オープンから1か月経ち、郷土資料館のお客さんからも「ハルカイト見に行ってきたよ」なんて、ご感想をいただいています。ぜひお立ち寄りください。

8月の近隣博物館・資料館の考古学情報

8月の近隣博物館・資料館の考古学情報をお届けします。(毎月28日ごろに掲載します。)

見学の際は、休館日等、よくご確認の上お出かけください。

(展示会_閉会日順)

・8月31日(土)まで 杉戸町文化財展示室(杉戸町大字木津内524エコ・スポいずみ内)「幸手と杉戸の古墳時代~下総台地の集落と墓~」

・9月1日(日)まで 粕川歴史民俗資料館(群馬県前橋市)「発掘された銅銭ー前橋市内の一括出土銭ー」

・9月1日(日)まで 埼玉県立さきたま史跡の博物館「埼玉の考古おひろめ展―地中からのメッセージ」

・9月1日(日)まで 栃木県埋蔵文化財センター(栃木県下野市)「出土したカオ・かお・顔」

・9月16日(月・祝)まで 千葉市立加曽利貝塚博物館(千葉県千葉市)「市原歴史博物館×加曽利貝塚博物館2024―縄文時代の土偶の顔―」

・9月3日(火)から16日(月・祝)まで さいたま市立博物館(さいたま市大宮区)「さいたま市最新出土品展2024」

・10月31日(木)まで 神川町多目的交流施設(神川町)「鏃のうつりかわりinかみかわ」

・11月24日(日)まで 埼玉県立嵐山史跡の博物館(嵐山町)ほか 比企歴史の丘巡回文化財展「比企の縄文時代ー縄文時代の道具」*東松山市ホームページ

(講演会・講座)

・9月7日(土) さいたま市生涯学習総合センター(さいたま市大宮区) さいたま市内遺跡発掘調査成果発表会(先着順)

・9月8日(日)明治大学駿河台キャンパス(東京都千代田区)日本考古学協会公開シンポジウム「考古学が解明する邪馬台国の時代」(要申込、オンライン配信あり)

(現地見学会)

・9月7日(土)塚原南遺跡(東松山市) 埼玉県埋蔵文化財調査事業団(事前申込制)

・11月16日(土)真福寺貝塚(さいたま市岩槻区)さいたま市教育委員会

*春日部市郷土資料館では9月1日(日)まで「都鳥が見た古代ー埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代」を開催中です。

土器の完成!~土器焼きinハルカイト~

7月21日に制作した思い思いの土器をひと月間の乾燥を経て、8月25日には大凧文化交流センター ~ハルカイト~で焼き上げました。台風の影響で一週間延期したこの日は前日土曜日の雷雨で開催も悩ましい状態でしたが、ローム台地にあるハルカイトは水はけが良く、午前9時から文化財課職員総出でカマの空焚きと土器の最後の乾燥を行いました。

▲前日の雷雨で土中に水分を含むため空焚きによる乾燥と土器を遠火で温め、最後の乾燥を行いました

参加者の皆さんは午後からの集合。相変わらずの猛暑のため、史跡神明貝塚現地への散策は中止しましたが、空調の効いた施設内で縄文時代の体験メニューに取り組んでいただきました。小学校出張授業でも人気の貝塚から発掘された当時の食料資源の実物、貝殻や獣類の骨を見て触ったり、鋭利な刃をもつ黒耀石では段ボールへの切れ味体験など、土器作り共々、親子で春日部に暮らしたの縄文人の道具や暮らしを実体験。また、今回、新たにタブレットやスマホによる土器の3Dの映写を加え、保護者の皆さんも興味津々。「観察力が高まる」、「細部までみえる」という感想をいただきました。

▲普段は展示ケースに入っている土器や石器、当時の食べ物などが目の前で「みて・触れて」を体験しました

土器は本炊きから約2時間ほど、600°から700°にもなる炎で焼き上がり、しっかりと冷まさないと大やけどしてしまうほど、高温となっています。

「土器作りから野焼き、そしてハルカイトでの縄文時代の展示をとおして子どもと学ぶことができました」、「野焼きにも参加できたらなぁ~」、「もっと大きい土器が作りたい」「時間をかけて作りたい」など、感想をいただきました。参加いただきました49名のみなさん、大変おつかれさまでした。平成5年からの継続事業、また来年も縄文人の暮らしのメニューを用意しますので、7月号広報での募集とご応募をお待ちしております。

【都鳥がみた古代】八木崎遺跡の春日部高校調査地点

八木崎遺跡は、東武アーバンパークライン(野田線)八木崎駅北側に広がる遺跡で、北東側の浜川戸遺跡とともに、古隅田川によって形成された広大な自然堤防上に立地します。

八木崎遺跡では、これまで、6回の発掘調査が行われ、奈良時代・平安時代の竪穴建物跡が約60軒、確認されています。このうち最も広い面積を調査し、53軒の竪穴建物跡が確認されたのが、平成9年(1997)に行われた第1次調査、埼玉県立春日部高等学校の改修工事に伴う調査です。

八木崎遺跡春日部高校地点の発掘調査空撮写真(『八木崎遺跡』埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第281集)

校舎改修に伴う春日部高校の発掘調査(八木崎遺跡第1次発掘調査)は、平成9年8月1日から12月31日まで行われました。調査対象面積は9,000平方メートルです。グラウンドとして使われていた新校舎建設予定の学校敷地東側の部分で行われました。

調査では奈良時代・平安時代の竪穴建物跡53軒のほか、土壙(どこう)105基、井戸跡55基、溝13条(土壙、井戸跡、溝は中近世のものを含む)などが確認され、時期が判明している竪穴建物は、8世紀代のものが14軒、9世紀代のものが33軒でした。遺物は土師器や須恵器、鉄製品などが発見されました。出土遺物の中には、今回の展示のポスターを飾っている「奉念随□道足」と刻書された石製紡錘車(せきせいぼうすいしゃ)もあります。

奈良時代に制定された律令の国郡里制(こくぐんりせい)では、武蔵国と下総国の国境は、現在の古隅田川であったと考えられています。古隅田川は、現在は国道16号の北側に直線状に流路を改修されていますが、改修前は春日部高校の西側を流れていました。

夏季展示「都鳥がみた古代ー埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代」では、八木崎遺跡の春日部高校調査地点で発見された多くの資料を、埼玉県立さきたま史跡の博物館からお借りし、展示しています。国境に立地する八木崎遺跡の地に住んだ当時の人々が、国境をどのようにとらえていたか、展示資料から思いをはせていただければ幸いです。

参考文献:『八木崎遺跡』埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第281集 2002年

9月1日開催のリレー講演会は残席がわずかとなっています。お早めにお申し込みください。

●春日部市郷土資料館 第70回企画展示

東部地区文化財担当者会40周年記念リレー展示「都鳥が見た古代ー埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代」

会期:令和6年7月20日(土)から9月1日(日)

開館時間:午前9時から午後4時45分

休館日:毎週月曜日・祝日

会場:春日部市郷土資料館(春日部市粕壁東3-2-15・048-763-2455)

共催:東部地区文化財担当者会

(関連イベント)

(残席わずかですーお早めにお申し込みください)

●東部地区文化財担当者会40周年記念リレー講演会「考古学から埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代を考える」

埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代の遺跡や資料について、東部地区文化財担当者会考古部会のメンバーが報告します。

講師:鬼塚知典(春日部市)、守谷健吾(杉戸町)、篠田泰輔(行田市)、杉山和徳(白岡市)、関絵美(八潮市)、油布憲昭(幸手市)

日時:9月1日(日)13:30から17:00

場所:教育センター視聴覚ホール

定員:100人(申込順)

費用:無料

申し込み:7月10日(水)から電話(048-763-2455)、直接、電子申請

●ミュージアムトーク

企画展示会場で郷土資料館学芸員が展示解説を行います。

日時:8月25日(日)各日10:30~、15:00~(30分程度)

場所:郷土資料館企画展示室

費用:無料

申し込み:不要

郷土資料館【手作りおもちゃクラブ】を開催しました

令和6年8月18日(日) の午前と午後各1回ずつ、郷土資料館手作りおもちゃクラブ「紙でっぽう・筒型飛行機を作ろう!」を開催しました。

先月、今月と暑い日が続きますが、今回もたくさんのこどもたちが参加してくれました♪

まずは、約100年前に使われていた蓄音機でレコードを聴いたり、春日部の伝説にまつわる紙芝居の読み聞かせを行いました。

資料館で使用している蓄音機はSP盤の約4~5分程度のものですが、針(鉄製)が丸く削れてしまうため、1回ごとに取り替えます。実はそれだけ針には力がかかっています。

そして、おもちゃ作りでは「紙でっぽう」と「筒型飛行機」を作りました!

紙でっぽう作りでは、みんなしっかりと話をきいて、丁寧に折り進めていく姿が印象的でした。

「パァンッ」と快音を響かせていましたね!

筒型飛行機は郷土資料館の手作りおもちゃクラブで作るのは初めての品になります。

一般的な三角に尖った紙飛行機とは、雰囲気の違う飛び方で、ふんわり、ひらひらと滑空するように飛びます。

ちょっと高い所から飛ばすと滞空時間が長くなるので、特別に階段の踊り場からも飛ばしてみました。

飛ばし方や、空気の抵抗などもあり、なかなか真っ直ぐ飛ばすのは難しいのですが、それでも生き物のように飛んでいく姿にこどもたちは喜んでくれたようです♪

お土産の缶バッジ作りは、今日の作ったおもちゃ“筒型飛行機”のイラスト!

今回は特にご新規の方が多く、初めての缶バッジ作りを楽しんでくれたようです!

常連さんは、新しいイラストの缶バッジを手に入れてご満悦でした♪

次回の手作りおもちゃクラブは10月に開催を予定しています。

詳しくは広報紙等に掲載いたしますので、ぜひご参加ください!

8/15ミュージアムトークを開催しました

8月15日(木)、企画展示「都鳥が見た古代」のミュージアムトークを開催しました。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

名にしおはば いざこと問はむ都鳥 わが思ふ人はありやなしやと

この歌は、平安時代に書かれた伊勢物語の東下りの章で、在原業平が武蔵国と下総国をへだてる隅田川をわたる船で詠んだ歌です。川面に見慣れない鳥が見えたので船頭にたずねたところ、都鳥(みやこどり)と答えたのを聞き、都に残した恋人のことを思った歌です。

春日部市内を流れる古隅田川は、かつて武蔵国と下総国の国境であり、都鳥の歌の舞台であるという考えは江戸時代からみられました。粕壁宿の名主であった関根孝煕(せきねこうき)は、業平の故事にちなみ、「都鳥の碑」を春日部八幡神社内に建てました。

都鳥は、学名をユリカモメといい、春日部市の市の鳥に指定されています。赤黒いクチバシと足、耳のあたりの黒いブチが目印です。愛くるしい表情から、関東から九州にかけて8つの自治体で市の鳥などに指定されています。

ユリカモメは夏の間はロシアやアラスカにいて、10~11月ごろから冬を越すために日本やインドなどに渡ってきます。北に戻る前の2~3月ごろ夏羽となり、頭部の毛が黒くなります。

群れで生活し、春日部周辺で見られるユリカモメは、昼間は川の周囲で過ごし、雑食で何でも食べます。夜は川に沿って東京湾に戻ります。

ミュージアムトークでは、都鳥=ユリカモメは正しいのか?という話題や、春日部の古隅田川と東京都の葛飾区、足立区境を流れる古隅田川、墨田区の隅田川の関係について、みなさんと意見を交換しました。あらためて「都鳥」や「隅田川」を考え直す機会になりました。

ミュージアムトークは、残り1回、8月25日(日)に開催予定です。ミュージアムトークは申し込み不要です。お時間までに企画展示室にお越しください。

また9月1日開催のリレー講演会は残席がわずかとなっています。お早めにお申し込みください。

●春日部市郷土資料館 第70回企画展示

東部地区文化財担当者会40周年記念リレー展示「都鳥が見た古代ー埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代」

会期:令和6年7月20日(土)から9月1日(日)

開館時間:午前9時から午後4時45分

休館日:毎週月曜日・祝日

会場:春日部市郷土資料館(春日部市粕壁東3-2-15・048-763-2455)

共催:東部地区文化財担当者会

(関連イベント)

(残席わずかですーお早めにお申し込みください)

●東部地区文化財担当者会40周年記念リレー講演会「考古学から埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代を考える」

埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代の遺跡や資料について、東部地区文化財担当者会考古部会のメンバーが報告します。

講師:鬼塚知典(春日部市)、守谷健吾(杉戸町)、篠田泰輔(行田市)、杉山和徳(白岡市)、関絵美(八潮市)、油布憲昭(幸手市)

日時:9月1日(日)13:30から17:00

場所:教育センター視聴覚ホール

定員:100人(申込順)

費用:無料

申し込み:7月10日(水)から電話(048-763-2455)、直接、電子申請

●ミュージアムトーク

企画展示会場で郷土資料館学芸員が展示解説を行います。

日時:8月25日(日)各日10:30~、15:00~(30分程度)

場所:郷土資料館企画展示室

費用:無料

申し込み:不要

春日部市立の小学校・校歌歌詞調査( #博物館実習生 の記録)

本日の実習では春日部市立小学校の学校要覧を用いて各小学校の校歌を調べ、その歌詞を書き出す作業を行いました。

これを行うきっかけとしては、実習生の私が既に無くなってしまった中野中学校の卒業生であり、その中野中学校の校歌がどうしても思い出せなかったということにあります。

私以外にも、自分が卒業した学校がもう無くなってしまったために校歌を知りたくても知ることができない人がいるのではないかと考えて、この作業をさせていただけることになりました。

旧庄和町も含めた春日部市立の小学校の校歌歌詞をすべて書き出してみたところ、いくつかの共通点が見つかりました。

まず、その小学校がある土地で感じられる自然にまつわる歌詞がどの校歌にも入っていたことです。最も多かったのは緑、川、山、風などでした。また、その土地の歴史に関係する歌詞も多かったです。例えば、春日部市が位置する埼玉県東部地区が武蔵国であったことから「むさしの」という歌詞が使われていたり、宝珠花小学校では、過去に大規模な町おこしが行われたことから、「そのときのご先祖様たちのように大きな夢や精神を持とう」といった歌詞が使われていたりなどです。

さらに、自然のことだけでなく、学校に通う児童たちがそれらの自然の中で学び、希望を持って健やかに育っていくようにという願いが込められた歌詞がすべての校歌に発見できました。

小学校の校歌は、すべての子どもたちがその土地の自然や歴史を受け継ぎ、自らの知恵を磨きながら健康に育っていってほしいという教員たちのメッセージを表しているのだと言えそうです。

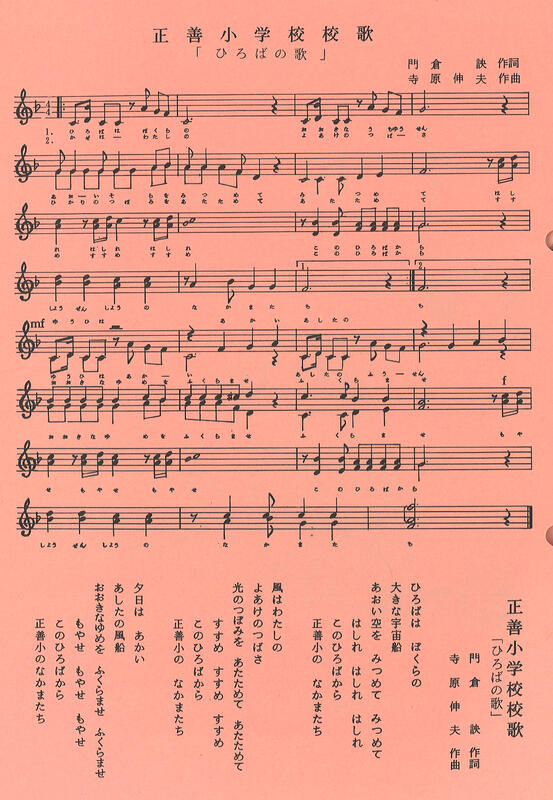

最後に、私が最も印象に残った校歌を紹介します。それは、正善小学校校歌です。

この校歌は一番の最後の歌詞が二番の歌詞の最初に、二番の歌詞の最後が三番の歌詞の最初につながっていて物語性が感じられます。また、一、二、三番すべてに同じフレーズが三回繰り返されている部分があるのですが、強い意志が伝わってくる良い校歌だなと思いました。