ほごログ

体験講座みて!さわって!dokidoki音楽づくりを開催しました

8月10日(土)、春日部市郷土資料館恒例の体験講座「みて!さわって!dokidoki音楽づくり」を開催しました。

この講座は、国立歴史民俗博物館の中村耕作先生と國學院大學栃木短期大学の早川冨美子先生のご協力により、毎年夏休みに、郷土資料館で開催しており、今年で4回目になります。縄文土器を観察し、文様のパターンやイメージなどをみたりさわったりしながら、縄文時代にも存在した自然素材を使って音で表し、グループで音楽を作る講座です。

今年度は、筑波大学付属小学校の高倉弘光先生にもご協力いただきました。

今回のdokidoki音楽づくりはおおまかに次のような流れで行いました。

1.縄文時代の人のくらしを学ぶ

2.土器のもようのつけ方を学ぶ

3.音楽の作り方を学ぶ

4.縄文時代にもあった素材を使って音を出す

5.土器のもようなどをもとにグループで音楽を作る

今回は、高倉先生の音楽の作り方のお話がとても楽しく、各グループ楽しんで音楽を作ることができました。

↑縄文土器と現代の鍋を比べ、さらに縄文土器の時期の違いを学びました。

↑ 國學院栃木短期大学の学生さん作成の年表をつかって縄文時代の長さを知りました。

↑みんなで体を使ってリズムをとってみました。

↑縄文時代にもあったさまざまな自然素材で音を出してみました。

↑自然素材で、みんなでリズムをとってみました。

このあと、博物館実習生も含めた4つのグループに分かれて、音楽を作り発表しました。また今回は、アンケートとともに土器の観察カードを記入してもらい、夏休みの思い出として持ち帰っていただきました。

暑い中、お越しいただいた先生方、ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。

来年の夏休みにも実施しますので、土器が好きな人や音楽が好きな人はぜひ参加してください。

#ハルカイト で #ミュージアムトーク

8月8日、大凧文化交流センターこと「ハルカイト」で、ミュージアムトークを実施しました。 #かすかべプラスワン

今回は、小学生を中心としたお子さんたちが対象で、前半は大凧文化展示室、後半は歴史民俗展示室を案内しました。

前半は、大凧文化交流センターの職員が、大凧揚げの概要や展示室を説明。ドローンで撮影した大凧揚げの様子をビデオで視聴したり、大凧の材料として使用される小川和紙を実際に触ったり、ちぎったりして和紙=大凧の強度を確かめたりしました。

後半は、資料館の学芸員の出番。

先日、博物館実習生が作成してくれた「ハルカイトマスターへの道」というリーフレットを用いながら、郷土資料館で手掛けた展示室を一巡り。リーフレットはクイズつきのワークシート。

たとえば、「宝珠花小学校で飼育していた動物はなに?」のように、卒業生はわかるかもしれないが、そうでないと知らない問題も、展示資料や展示室・施設内にある様々なモノを探し、よく観察すれば、だれでも解けるものになっています。参加者は、2階の展示室、1階の宝珠花サロン、はたまた、旧昇降口、あるいは建物の外をくまなく、楽しんで(?)見学していただけました。

なかでも、学芸員の特別メニューとして実施した「唐箕の体験」はそこそこ好評だったようです。普段は展示台に陳列され触れない道具を、実際に触って、動かしてもらいました。

わずか小一時間、ワークシートに取り組むだけで、本当に、宝珠花地区の歴史を理解するひと時になったのか、心もとないのですが、楽しんでいただけたのでしたら、よかったと思います。

9月には、大人の方を対象にしてミュージアムトークを開催するそうです。お楽しみに。

【手作りおもちゃクラブ】紙でっぽうと筒型飛行機を作ろう!

8月18日(日)に“手作りおもちゃクラブ”を開催します。

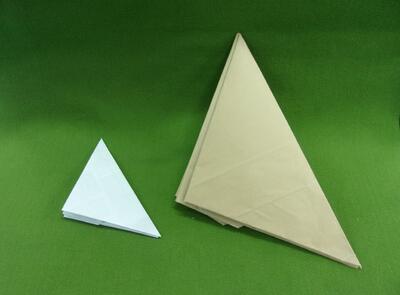

今回作るおもちゃは「紙でっぽう」と「筒型飛行機」です。

紙でっぽうは郷土資料館のおもちゃコーナーにも設置してあり、手作りおもちゃクラブでもおなじみの品です!

簡単な折り方で、何度でも作りたくなる、

誰もが一度は通るおもちゃと言っても過言ではないでしょう(笑)

そして今回は

“手作りおもちゃクラブ”で作るのは初となるおもちゃがあります!

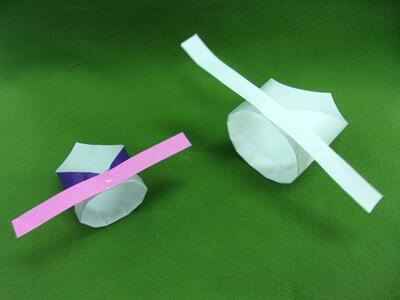

それがこちらの筒型飛行機です。

羽根のないバージョンなどもあるようですが、羽根がついている方が飛び方がかわいいのでこちらを採用しました♪

三角形の紙飛行機は勢いよく遠くまで飛ぶイメージですが、これはゆっくりと時間をかけて滑空するといったイメージです。

動画はコチラ♪

どちらのおもちゃも複雑なからくりがあるわけではないので、お気軽にご参加下さい!

本講座はお申し込み不要、おもちゃの材料は資料館で用意しています。

当日の午前10時30分と午後2時からの計2回開催しますので、お時間までに郷土資料館にお越しください!

【手作りおもちゃクラブ】

日時:令和6年8月18日(日)午前10時30分~・午後2時~

場所:春日部市郷土資料館(春日部市粕壁東3-2-15)

内容:蓄音機と紙芝居の上演

おもちゃづくり(紙でっぽう・筒型飛行機)

宮代町郷土資料館見学と体験講座の準備を行いました

本日の午前は宮代町郷土資料館を訪問し、館内を見学させていただきました。

宮代町は台地ということもあって資料が多く残っており、常設展は迫力のある展示となっていました。個人的には日本独自の技法で作られた仏像が印象に残っています。やわらかい雰囲気をまとっていて、死後の極楽の世界はどんなところなのかという想像がふくらみました。

企画展では宮代町出身の島村盛助について、広報で連載した記事を中心に展示されていました。彼は岩波英和辞典を編集・刊行した人物で、彼がいなければ私たちは今ほど英語が分からなかったかもしれません。

資料館の敷地内にある旧加藤家住宅・旧斎藤家住宅・進修館も見学し、当時の名主が住んでいた家の内部を見ることができました。そこに住んでいた人がいると考えると不思議な気持ちでした。

また、収蔵庫の中も見せていただきました。収蔵能力を超えるほどある資料をどうするかが課題とのことだったのですが、これは春日部市郷土資料館にも共通する点でした。

午後には春日部に戻って、8月10日に行われる体験講座の事前準備を行いました。

縄文土器の文様を使って音楽を作るという珍しい体験講座であり、当日は私たち実習生も参加予定です。

その後は今日までの実習を通して感じたこと、理想の博物館について考え方が変わった部分について話し合いました。

私自身は、理想を実現するためには現実の様々な試練を乗り越えていかなければならないことを痛感しました。

資料の調書作成・取り扱いについて学びました #博物館実習

本日は午前に寄贈された資料の調書作成、午後には博物館資料の取り扱いと写真撮影について学びました。

調書作成では、先の大凧文化交流センター「ハルカイト」オープンの動きに合わせて以前大凧あげを行う下若組として活動していた市民の方からいただいた資料の調書を作成しました。

午後には博物館資料の取り扱い方を実際の美術品や資料を用いて展示の仕方から写真の撮影、資料の梱包方法に至るまで様々なことを学びました。

本日行った実習は博物館の資料を正確に把握することと、所蔵している資料をいかに美しく見せるか、保存状態を損ねることなく未来へ残せるかという部分につながる重要な事柄であるため、今回実習で学ぶことができて本当に良かったです。

#大凧文化交流センター 「 #ハルカイト 」オープン

本日8月1日より、旧宝珠花小学校跡地に「ハルカイト」がオープンしました。 #かすかべプラスワン

市民の皆さん、地域の皆さんが交流する施設として、また、西宝珠花に伝わる大凧揚げを紹介する大凧会館の後継機能をもつ施設として、期待されています。

郷土資料館では、西宝珠花や旧庄和地域の歴史民俗を紹介する展示室の設営に関わりました。郷土資料館では展示しきれない大型の資料や、旧大凧会館でも展示していた考古資料や民俗資料、庄和北部地域の木崎出身の大衆作家三上於菟吉のこと、また、国史跡神明貝塚について、資料を余すところなく展示・紹介しています。

展示室の状況は、一昨日、昨日の博物館実習生のブログにも一部紹介されています。思いがけず、先を越されてしまった感が強いので、展示室の紹介については、後日展示設営の秘話を交えながら、追々詳しく紹介したいと思います。

今回のミソは、この施設がかつて宝珠花小学校として使われていたこと。

宝珠花小学校は、明治初期に開校した伝統ある小学校でしたが、平成31年(令和元年)に江戸川小中学校に統廃合されました。

大凧文化交流センターには、小学校の名残り、形跡が各所にみられます。全部なかったことにして、施設を綺麗にしてしまう。綺麗な施設、使いやすい施設に造り替えることは、望ましいことで、簡単ではありますが、子どもたちが通い、賑わっていたことを知れば知るほど、どこかむなしく、そして悲しく思います。むしろ、小学校であったことを活かさない手はない、というのが郷土資料館のスタンスです。

ということで、小学校であったことを感じられ、楽しんでいただける仕掛けもありますので、小難しい歴史が苦手な方もお楽しみいただけるものとなっています。

ぜひ、遊びにいらしてください。

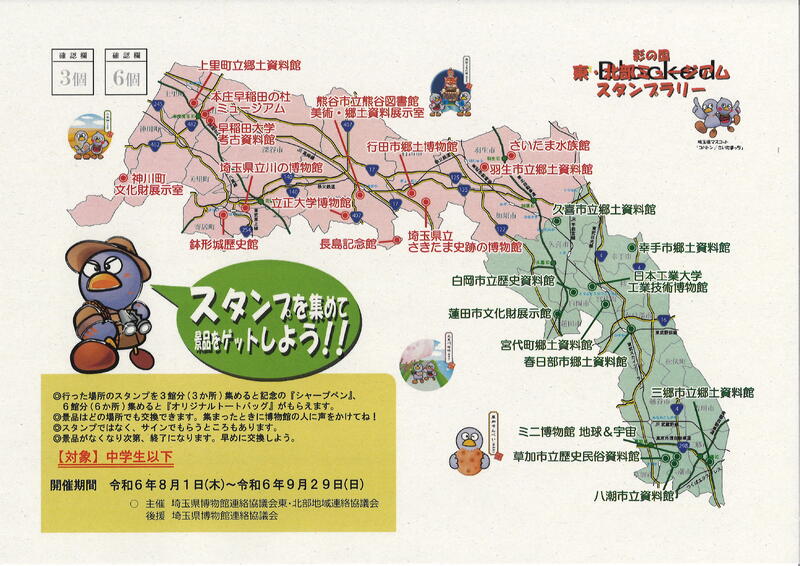

彩の国東・北部ミュージアムスタンプラリーはじまる

今年もやります。ミュージアムスタンプラリー。埼玉県東部・北部の博物館をめぐって、オリジナルグッズをもらおう。

埼玉県博物館連絡協議会の加盟館のうち、埼玉県の東部地区、北部地区の博物館(開催館は以下の通り)でスタンプラリーを実施します。

期間は、令和6年8月1日(木曜日)~令和6年9月29日(日曜日)(期間中でも景品がなくなり次第、終了します)。

夏休みの企画なので、参加は中学生以下の方に限りますのでご注意を。

スタンプの台紙は、実施館で配布するほか、こちら(R6_埼博連スタンプラリー台紙(両面印刷用).pdf)から印刷して参加しても大丈夫。

景品は、スタンプ3個で、シャープペンシル。スタンプ5個で、オリジナルトートバック。

開催館は次の25館です。

春日部市郷土資料館、三郷市立郷土資料館、宮代町郷土資料館、ミニ博物館”地球&宇宙”、草加市立歴史民俗資料館、八潮市立資料館、久喜市立郷土資料館、日本工業大学工業技術博物館、白岡市立歴史資料館、蓮田市文化財展示館、幸手市郷土資料館、行田市郷土博物館、埼玉県立さきたま史跡の博物館、さいたま水族館、(公財)長島記念館、立正大学博物館、羽生市立郷土資料館、埼玉県立川の博物館、鉢形城歴史館、熊谷市立熊谷図書館 美術・郷土資料展示室、本庄早稲田の杜ミュージアム、早稲田大学考古資料館、上里町立郷土資料館、神川町文化財展示室

ハルカイトでの展示検討を行いました

本日7月31日は、昨日に引き続き大凧文化交流センター「ハルカイト」を訪れました。

昨日のディスカッションでは、「ハルカイトでの展示をより良いものにするために、どのような工夫をすればいいか」について話し合いましたが、今日はこのディスカッションの内容をもとに、展示に関連するリーフレットの制作を進めました。

大凧文化交流センターの建物は、現在は江戸川小中学校に統廃合した宝珠花小学校のものです。ここでは、旧宝珠花小学校の跡地を活用し、春日部市にゆかりのある文化や歴史について詳しく発信しています。

また、ハルカイトは、宝珠花小学校の校舎を活かした展示がなされているため、施設の内外にかつての卒業生たちが残した多様な卒業制作が散りばめられています。

実習生による制作では、歴史・文化の展示や卒業生たちの卒業制作に来館者の方がたがより触れ合えるように意識しました。

まだ完成には至っていませんが、我々のリーフレットの制作を通して少しでも春日部市の歴史・文化に触れあえる機会に繋がってほしいと思っています。

実習3日目は宝珠花地区を訪問しました

本日7月30日は宝珠花地区にある大凧文化交流センターを訪問しました。

1階の宝珠花サロンには宝珠花小学校と富多小学校の校歌や校旗のほか、このセンターの近くにある神明貝塚についての展示などがしてありました。

また、貝塚で発見されたヤマトシジミは自由に触ることもできるようです。

2階には、宝珠花名物である大凧について解説する大凧文化展示室をはじめ、宝珠花小学校の歩みを知ることができる展示室、旧庄和町の歴史について知ることができる展示室、宝珠花地区と川とのかかわりを知ることができる展示室がありました。

展示室には民具が多く展示してありましたが、どれも実際に触ることができ、体験を通して地域について学ぶことができるようになっていました。小学校の歩みを知ることができる展示室は教室をそのまま使用していて、小学校時代を思い出させる雰囲気が魅力的でした。

3階には、民具や郷土資料が保管されていました。

最後にディスカッションを行い、「より良い展示になるには他にどこを工夫すべきか」をテーマに実習生同士でアイデアを出し合いました。

様々な意見がありましたが、キャプションの補足を記した冊子配布、施設内に散らばった卒業制作を見つけるゲームを作る、市内の校歌を集めてその歌詞と楽譜を置くという意見が印象に残りました。

開館した後もこれらの点において工夫が続けられると思うので、ぜひ皆さんお越しください。

7月の近隣博物館・資料館の考古学情報

7月の近隣博物館・資料館の考古学情報をお届けします。(毎月28日ごろに掲載します。)

見学の際は、休館日等、よくご確認の上お出かけください。

(展示会_閉会日順)

・8月3日(土)、4日(日)そごう大宮店3階連絡通路「ほるたま展2024_古墳時代の祈り」埼玉県埋蔵文化財調査事業団

・8月31日(土)まで 杉戸町文化財展示室(杉戸町大字木津内524エコ・スポいずみ内)「幸手と杉戸の古墳時代~下総台地の集落と墓~」*幸手市ホームページ

・9月1日(日)まで 粕川歴史民俗資料館(群馬県前橋市)「発掘された銅銭ー前橋市内の一括出土銭ー」

・9月1日(日)まで 埼玉県立さきたま史跡の博物館「埼玉の考古おひろめ展―地中からのメッセージ」

・9月1日(日)まで 栃木県埋蔵文化財センター(栃木県下野市)「出土したカオ・かお・顔」

・9月16日(月・祝)まで 千葉市立加曽利貝塚博物館(千葉県千葉市)「市原歴史博物館×加曽利貝塚博物館2024―縄文時代の土偶の顔―」

(講演会・講座)

・8月24日(土)さきたま講座3 埼玉県立さきたま史跡の博物館 黒坂禎二氏 「加須市長竹縄文盛土集落の復元」(要申込)

・9月14日(土)さきたま講座4 埼玉県立さきたま史跡の博物館 篠川賢氏 「稲荷山鉄剣銘を読む」(要申込)

(現地見学会)

・9月7日(土)塚原南遺跡(東松山市) 埼玉県埋蔵文化財調査事業団(事前申込制)

*春日部市郷土資料館では「都鳥が見た古代ー埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代」を開催中です。9月1日(日)に関連のリレー講演会も開催します。