ほごログ

「都鳥が見た古代」展示解説講座を開催しました

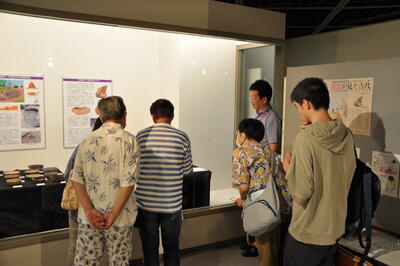

7月28日日曜日、夏季展示解説講座を開催しました。

当日は、ホールで開催する予定だったのですが、空調に不備があり、急遽、研修室での開催となりました。ご参加いただいた方にはご迷惑をおかけしました。

講座では、展示内容に沿って、なるべく春日部で発見された奈良時代・平安時代の遺物を多くとり上げて解説しました。

春日部の奈良時代・平安時代の遺跡は、台地上では、宝珠花地区の貝の内遺跡や陣屋遺跡、低地では、春日部駅から八木崎駅の東武アーバンパークライン(野田線)北側の自然堤防上に広がる浜川戸遺跡や八木崎遺跡などが代表的です。

春日部市域は大部分が中川低地という低地ですが、低地の中には、自然堤防と呼ばれる川によって作られた微高地があります。川は、洪水のように多くの水が流れた時に、同時に流されてきた土砂を川の両岸に積み上げ、あたかも堤防のように川に沿って微高地が形成されます。この自然堤防を地図上に落としていくと、現在の河川が、現在とは違う流れになっていることや、現在全く川が流れていない地区にも、かつては川が流れていたことを推測することができます。自然堤防の分布は、国土地理院の「地理院地図」→「治水地形分類図」などでお確かめください。(地理院地図)

川は、奈良時代・平安時代、船を使って、荷物を運んだり、人が行き来するための重要な交通手段であったと考えられます。浜川戸遺跡や八木崎遺跡は、こういった舟運の拠点であった可能性もあります。

ちなみに、今回の夏季展示では、平成9年、埼玉県立春日部高校の新校舎建設の際に行われた発掘調査で発見された八木崎遺跡の遺物を多く展示しています。

郷土資料館の夏季展示は以下の通りです。またこの後も、イベントも予定しておりますので、どうぞご参加ください。

春日部市郷土資料館 第70回企画展示

東部地区文化財担当者会40周年記念リレー展示「都鳥が見た古代ー埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代」

会期:令和6年7月20日(土)から9月1日(日)

開館時間:午前9時から午後4時45分

休館日:毎週月曜日・祝日

会場:春日部市郷土資料館(春日部市粕壁東3-2-15・048-763-2455)

共催:東部地区文化財担当者会

(関連イベント)

●東部地区文化財担当者会40周年記念リレー講演会「考古学から埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代を考える」

埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代の遺跡や資料について、東部地区文化財担当者会考古部会のメンバーが報告します。

講師:鬼塚知典(春日部市)、守谷健吾(杉戸町)、篠田泰輔(行田市)、杉山和徳(白岡市)、関絵美(八潮市)、油布憲昭(幸手市)

日時:9月1日(日)13:30から17:00

場所:教育センター視聴覚ホール

定員:100人(申込順)

費用:無料

申し込み:7月10日(水)から電話(048-763-2455)、直接、電子申請

●ミュージアムトーク

企画展示会場で郷土資料館学芸員が展示解説を行います。

日時:7月20日(土)、8月15日(木)、8月25日(日)各日10:30~、15:00~(30分程度)

場所:郷土資料館企画展示室

費用:無料

申し込み:不要

”神明貝塚”ボランティア講座を開催しました

広報7月号で募集しました”神明貝塚ボランティア講座”を7月26日(金)午後に開催しました。

今回は教育センターで初めての顔合わせの会、市内各所から14名の皆さまが参加いただきました。

「何をするの?!」「どんなことをやらせるの?」「わたしでできるのかしら」、という不安と期待を抱きながら応募された方々ばかり。この機会に何らかの形で”神明貝塚”に携わっていただきたい、広めていただきたいという、文化財課からの趣旨説明を皮切りに、これまでの神明貝塚のあゆみと現在の進捗状況、そして神明貝塚の実態と特徴をパワーポイントにより共有しました。

▲先ずは座学で神明貝塚が縄文時代のムラ貝塚として知られる経緯と現在の状況、発掘調査から得られた神明貝塚の特徴と国史跡に指定されるに至った実態と魅力を講義。

その後は懇談と交流。「遺跡に興味があったので、神明貝塚に携わりたかった」、「長年、春日部は眠りに帰ってくる場。埼玉都民だったので、自分の住む地域を知りたい」、「もっと歴史を学びたい、調査し、深めたい」という、積極的な応募理由と多様な興味関心を伺うことができました。

▲自己紹介や応募の経緯などの交流をとおして和やかに。「こんなことができれば」「こうしたい!あぁしたい!」がたくさん出るよう、様々なメニューを準備していきます。

次回は『土器のふれあい体験』として、貝塚から発掘された土器や石器の道具と、貝類や獣骨などの縄文人の食料資源を見て・触っての機会に。11月には神明貝塚現地の散策を予定しています。

10月号広報紙でも改めて募集を行いながら、史跡神明貝塚の輪を広げてまいります。興味関心のある方は随時の応募をお待ちしております。

手づくりおもちゃクラブを行いました #博物館実習

7月28日(日)は、午前、午後に手づくりおもちゃクラブを行いました。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

今回のおもちゃクラブでは、私たち博物館実習生の3人も設営・補助に加わりました。私たち実習生は、参加いただいた皆さまに、春日部市飯沼にまつわる伝説の紙芝居を読み聞かせを行いました。読み聞かせは前日から練習を行った成果が出て、話すスピードや声量、読み聞かせ最中の目線の意識など参加した皆さまに最も良い結果で披露できたのではないかと思います。

その後の手づくりおもちゃ・缶バッジの作成では、参加した皆さまは、みんな笑顔でケガをすることなく無事に終えることができました。重ねまして、本日ご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございました。

#かすかべ地名の話 (6)#武里 その2

前回、武里は明治22年に誕生する、それほど古くない地名であることを紹介しました。 #かすかべプラスワン

また、明治17年には、備後村に聯合戸長役場が置かれ、地域・行政の中心的位置にあったにもかかわらず、22年の合併の際には、備後村の地名が採用されず、むしろ反対運動が起こったことを紹介しました。

反対運動があったことは、合併直前の明治21年の大枝村の議定書から明らかになります(『春日部市史近現代資料編Ⅰ』№14)。当時の南埼玉郡長は、近隣の「大村」であるとの理由をして、備後村を合併後の新村の名称にすると想定していたようですが、これに対して、大枝村では次のように反発しています。

何ントナレバ従来一ケ村ニ名ケラレ、備後村ノ称ヲ以テ、数ケ村ヨリ成レル新制区画ニ被ラシムルノ実ハ、新ニ他ニ数ケ村ヲ併呑センカ如キノ名アレバナリ聞ク、或村ノ人民ハ郡長ノ仮定スル所ヲ是レ認シ、七ケ村ヲ己ガ村名ノ下ニ立タシメン事ヲ希望セバト、夫レ或村人民ノ希望ハ我々他村人民ノ彼カ村名ヲ頂ヲ欲セザル所以ノ情実ヲ徴スベキ反応的ノ現象ナリトス、苟モ如斯ンバ、彼我相睥睨スルノ原流ヲ今日開キ、長ク名義上ノ争ヲ以テ実際交渉ノ円滑ヲ害フノ結果ヲ生セン、是レ我々人民カ永久ニ迎フベキ幸福アル自治ノ新天地ニ惜ムナキ能ハザル所トス、

すでに村名として使われていた「備後村」を合併後の名称とするのは、他の村を併合する場合だと聞いている。ある村の人は「備後村」の案を認め、またある村の人は「備後村」となることをよく思わない状況になっている。新たな村の誕生にあたり、村名をめぐって、住民が見下したり、軽蔑したりすることは、今後の自治の弊害となってしまう、と。

したがって、新村は「新撰ノ村名」を用いなければならない、と議定書に記されています。

備後村以外の七か村(大畑村、市ノ割村、中野村、大枝村、薄谷村、増田新田、大場村)では、村名について協議する委員を設置し、議論を重ねたようです。がしかし、議論は暗礁に乗り上げたようです。

のちに埼玉県でまとめられた「町村編制理由書」には、武里村の村名の選定の理由として次のように記されています。

大村名若シクハ各村名ヲ参互折衷シテ新村名ヲ付セント欲スルモ、協議整ハス、而シテ各村皆武里村ト称センコトヲ切望シテ止マス、其文字ノ依ル所ナシト雖トモ、之ヲ採ラサレハ、合併シ能ハサルニ至ル故ニ之ヲ採ル(『春日部市史近現代資料編Ⅰ』№17)

大きな村であった備後村は旧来の地名であり避けられ、また、新村を構成する村名の文字なども取り入れない方針がとられた模様で、「武里」の案が推されました。「武里」とは「武蔵野里旧称」によるものとされています(大正2年「武里村郷土誌」)。かつて、武里の地は、武蔵国埼玉郡に属していたため「武蔵野」、「里」は田んぼやお社のある農村という意味でしょうか。「武里」は、のどかな田園地帯が広がる当時の風景が思い起こされます。

この「武里」という地名を発案したのは、備後村の医師・石井立敬という人だったといわれています(武里中学校創立50周年記念誌『三色旗』、1996年)。確たる古記録はなく、地元に伝わる口伝のようですが、はじめは「武野里」と命名されたが、中野村(現武里中野)の「野」と重ならないように最終的に「武里」になったそうです(『三色旗』)。旧村の地名に重ならないように「野」を取ったというあたりが、上述した新村の名称をめぐる動向ともマッチしています。

さて、石井立敬は、幕末から明治後期の人で、在村医としてのみならず、国学・漢学も嗜んだ在村知識人でした(石井敬三「東武地方武里の俳人石井文竜翁について」『武蔵野史談』1-2、1952年)。晩年は牡丹の栽培に傾倒し、自らを「牡丹老人」と称しました。立敬の牡丹園は、明治中頃に備後の石井の牡丹園として知られ、東京から千住馬車鉄道で観光客が多く来客したといわれています。

郷土資料館では、立敬の肖像を所蔵しています。備後村の人でありながら、他の村の人たちも納得させる「武里」という地名を生み出したのですから、立敬が知識人として、いかに頼りにされていたのかが想像されます。以前の展示では、立敬を「春日部の牡丹の父」として紹介したことがありましたが、「武里の生みの親」でもあるのです。

何気なく普段つかっている「武里」という地名は、旧村の序列することなく、8か村が納得して合併するために生み出された造語の地名であったといえるでしょう。

ちなみに、「武里」は確かに武蔵国であり、武蔵野ともいえますが、それは江戸時代のこと。戦国時代以前は下総国であったはずです(それは香取神社の分布からよく主張される)。明治期の在村知識人の郷土の歴史認識が窺える地名ともいえましょうか。明治の造語とはいえ、様々な歴史的な背景・経緯のなかで、当時の人たちが考えた地名ですから、地元の皆さんはこれからも誇りにして伝えていただきたいなぁ、と思う次第です。

令和6年度博物館実習初日の活動

令和6年度の博物館実習が始まりました。今回のブログは実習生が担当いたします。

実習初日の午前中は、明日の子供向けワークショップに向けての準備を行いました。他の実習生や指導してくださった郷土資料館の学芸員の方と共におもちゃの作成や明日行う紙芝居の練習をしました。

特にぶんぶんゴマの遊び方には意外と苦戦しましたが、明日のワークショップでは子どもたちのいい体験になるように楽しんで帰れるように頑張りたいと思います。

午後には、まず、収蔵庫の見学を行い、資料の収蔵までのプロセスや保管方法について説明して頂きました。

収蔵庫には、実際に春日部郷土資料館の展示でみられる資料よりも多くの資料が保管されており、なかなか見られることのない資料館の裏側が見られてとても貴重な体験になったと思います。

その後は、博物館に関するディスカッションを行いました。

ディスカッションでは、理想の博物館について、そして春日部郷土資料館についてどう考えるかというテーマで話し合いました。

理想の博物館については、「地域を身近に感じることができる館」が理想であるという考えが多く出ました。

一方で、春日部市郷土資料館については、「体験的なワークショップが行われている点が良い」「狭いスペースでありながらも地域についてわかりやすい展示がされている」といった意見が出ました。

郷土資料館での実習期間を通して、地域を身近に感じられる、地域を知ることができる博物館とはどのような博物館であるのか。そのような博物館を作り上げていくには自分たちはどのようにしていくべきなのかを考えられたらと考えています。

#かすかべ地名の話 (5)#武里 その1

久しぶりの春日部市内の地名の話題。今回は武里について。 #かすかべプラスワン #地名の由来

「武里」(たけさと)という地名は、小学校・中学校、市民センター(公民館)、団地の名称、それから東武鉄道の駅名として使用されており、春日部市の南部を構成する地域名称として、今も幅広く、そして根強く使われている地名の一つです。しかし、実は「武里」という地名は、それほど古くはない、というと驚く方も多いかもしれません。

「武里」が生まれたのは、明治22年(1889)4月の市制・町村制の施行(江戸時代以来の町村の合併)に伴う武里村の誕生をきっかけとしています。武里村は、備後村、大畑村、市ノ割村、中野村、大枝村、薄谷村、増田新田、大場村の8か村が合併して成立しました。現在も武里地区内で、住居表示で用いられている備後東・備後西、大畑、一ノ割、武里中野、大枝、薄谷、増田新田、大場は、江戸時代以来の地名ということになります。

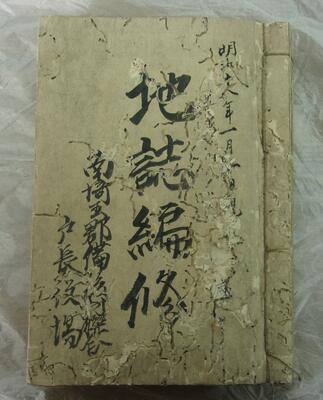

武里村の誕生する以前、明治17年(1884)には、備後村聯合戸長役場が設置されました。備後村聯合戸長役場が管轄する村は、備後村、大畑村、市ノ割村、中野村、大枝村、薄谷村、増田新田、大場村で、のちの武里村の範囲を同じくするものでした。このなかで、当時、戸数・人口が最も多かったのは備後村でした。備後村に聯合戸長役場が設置されたのは、周辺村の中心的な村であったのかもしれません。以下は、備後村聯合戸長役場の文書(明治18年1月地誌編修)。

そして、明治22年に武里村の誕生を迎えるわけですが、村名は聯合戸長役場時代に中心的な位置を占めた備後の地名が採用されると思いきや、そうはならなかったのです。合併し、備後村となる事を、反対する動きがみられました。

・・・少し、長くなりそうなので、続きは後日にすることにします。

「都鳥が見た古代」開幕ーミュージアムトークを行いました

夏季展示「都鳥が見た古代ー埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代」が開幕しました。

7月20日(土)は、午前、午後にミュージアムトークを行いました。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

今回の展示のポスターでは、八木崎遺跡で発見された紡錘車(ぼうすいしゃ)をメインにしました。ポスターでは30㎝を超える大きさに拡大していますが、実際には5㎝にも満たない小さなものです。紡錘車は糸をつむぐ際に、中央の穴に棒をさしこみ、コマのように回して使われた道具です。

この紡錘車には、針のような工具で、6文字の文字が刻まれています。時計回りに「奉念随□道足」と書かれます。□としている文字は「佛」に近い字(”にんべん”が”しんにょう”)です。

読み下せば、「念(ねん)じ奉(たてまつ)り、仏(ほとけ)に随(したが)う 道足(みちたり)」となり、仏に何かを祈願することが想像され、仏教的な意味合いを持つのではと考えられています。(宮瀧交二 2002「3.八木崎遺跡第6号住居跡出土の刻書紡錘車について」『八木崎遺跡』埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第281集)

なぜ、紡錘車にこのような文字を刻む必要があったのかは謎ですが、文字が刻まれた紡錘車は多く発見されており、単に糸をつむぐ以外にも、何らかの意味を持った道具であった可能性があります。

ミュージアムトークは、このあと8月15日(木)と8月25日(日)に予定しています。どうぞご来館ください。

春日部市郷土資料館 第70回企画展示

東部地区文化財担当者会40周年記念リレー展示「都鳥が見た古代ー埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代」

会期:令和6年7月20日(土)から9月1日(日)

開館時間:午前9時から午後4時45分

休館日:毎週月曜日・祝日

会場:春日部市郷土資料館(春日部市粕壁東3-2-15・048-763-2455)

共催:東部地区文化財担当者会

(関連イベント)

●東部地区文化財担当者会40周年記念リレー講演会「考古学から埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代を考える」

埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代の遺跡や資料について、東部地区文化財担当者会考古部会のメンバーが報告します。

講師:鬼塚知典(春日部市)、守谷健吾(杉戸町)、篠田泰輔(行田市)、杉山和徳(白岡市)、関絵美(八潮市)、油布憲昭(幸手市)

日時:9月1日(日)13:30から17:00

場所:教育センター視聴覚ホール

定員:100人(申込順)

費用:無料

申し込み:7月10日(水)から電話(048-763-2455)、直接、電子申請

●展示解説講座「春日部の奈良時代・平安時代」

春日部市の奈良時代・平安時代の遺跡を中心に、郷土資料館学芸員が解説します。

講師:郷土資料館学芸員

日時:7月28日(日)10:00から12:00

場所:教育センター視聴覚研修室

定員:50人(申込順)

費用:無料

申し込み:7月10日(水)から電話(048-763-2455)、直接、電子申請

●ミュージアムトーク

企画展示会場で郷土資料館学芸員が展示解説を行います。

日時:7月20日(土)、8月15日(木)、8月25日(日)各日10:30~、15:00~(30分程度)

場所:郷土資料館企画展示室

費用:無料

申し込み:不要

土器作り教室を開催ー1日目ー形づくりにチャレンジ!

7月21日(日曜日)、市役所1階のひだまりホールで土器作り教室を開催しました。コロナ禍の令和3~5年はご自宅でオンラインによる制作でしたが、今年は5年ぶりに対面で実施。広報7月号の募集では、早々に募集定員を超える人気講座はコロナ感染前と同様、大変好評です。

開講式ではビデオの視聴をとおして、土器作りと野焼きの手順を確認し、家族単位で制作を開始。

▲動画をみながら土器作りの流れをみていただきました。作り方のポイントが確認できました

今回の粘土は瀬戸・美濃焼にも使われている愛知県産の陶芸用粘土ですが、機械練りのため、まずは粘土を手で練り込む作業から開始。練れば練るほど粘りが出て粘土中の鉱物も均一になり、積み上げ易くなるため、一仕事。空調が効いたホールですが、うっすらと汗をかきつつ、次の工程は底づくり。球状にまとめた粘土を両手で押し潰し、厚さ1㎝ほどの円盤を作りました。その後は、粘土紐の積み上げ、考古学では「輪積み」技法と呼んでいますが、粘土紐を一段ずつ積み、底や下段と馴染ませるよう整形していきます。ここでの注意点は積み上げた粘土紐がわからないよう指先を使って痕跡を消す作業です。粘土ひもはあたかも粘土工作のヘビに似ているため、土器の表面にヘビがいなくなるよう、丁寧にヘビを消す作業が最大のポイント。

▲二時間ほど制作に集中。大人の皆さんも久しぶりに一心不乱にモノ作りにできた!との感想をいただきました

職員からの再三の注意が功を奏したようで、粘土のヘビを残す作品はほぼありませんでした。2時間ほどかけて思い思いの形の作品が無事完成!参加された皆さんも笑顔で会場を後にされました。

▲43名の参加者の作品。思い思いの土器が完成!「貯金箱」にしたいから埴輪型にという、既に用途を決められた方もいました。

このあとは約1ヶ月間、作品を預かり、ゆっくりと日陰干しを行います。水分を含んだ茶褐色の土器は徐々に水分が抜けて乾燥し、土器の表面は白色へと変化していきます。お盆の頃は最後の乾燥に向けて直射日光による日干しを行います。

8月18日に大凧文化交流センターでの野焼きによって作品は完成となります。

野焼きの様子は改めてブログで報告します!参加者の皆さん、2日目もよろしくお願いします。

夏祈祷「西金野井の獅子舞」の公開

各地で猛暑が続いていますが、7月14日(日)に引き続き、郷土の伝統の舞が公開されました。

7月21日(日)には、埼玉県無形民俗文化財に指定されています「西金野井の獅子舞」が西金野井香取神社とその周辺地で、悪疫退散・家内安全・五穀豊穣を祈願する夏祈祷が舞われました。

神社拝殿での神事後、三匹獅子による「芝廻り」に加え、保存会の皆さまがてしおにかけて指導した南桜井小学校の伝統芸能クラブの子ども獅子の「芝廻り」、猛暑をしのぎやすいよう保存会三匹獅子の「雨乞い」などの演目を披露。その後は、神社正面の大鳥居や、江戸川堤の改修の歴史を伝えるかつての参道に配された鳥居(裏参道鳥居)の2か所で「辻切り」により地域の家内安全が祈願されました。

▲南桜井小学校の伝統芸能クラブの「辻廻り」と「辻切り」の演舞。5月から7月の練習成果を発揮。6学年はこれまでの積み重ねを舞いに表現。素晴らしい舞に地域の皆さまからも盛大な拍手をいただきました。

この日は、5年生が林間学校と重なってしまったため、4,6年生の参加となりましたが、クラブ活動や神社で練習を繰り返した成果が素晴らしい演舞となって地域の皆さまに披露されました。また、このクラブ活動を経験した高校生、大学生の卒業生2名が笛役で参加いただきました。数年の空白期間がありましたが、身体で覚えた音色は褪せることなく、境内に鳴り響きました。引き続き参加いただけそうで、頼もしい後継者になりそうと、保存会会長さんも大粒の汗と共に満遍の笑顔がみられました。

▲保存会の三匹獅子「花見の舞」

激しさの中にストーリー性のある演目で今年も演目の解説も加えていただきました。

▲祭礼の締めの演目「注連切り」。太夫獅子による注連縄を切ることにより悪疫払いを表現。中獅子、女獅子もそれぞれ華麗の中でも激しさ、厳しさをみる伝統の演舞の代表演目です。

西金野井の獅子舞は年に一度、海の日に近い日曜日が公開日となっています。市内の伝統芸能は10、11月に秋祈祷の舞が公開されますので、近づきましたらお知らせいたします。

#夏休み #自由研究 のお手伝い

いよいよ夏休み。多くの子どもたちが初日を迎えた7月20日。早速、郷土資料館に夏休みの自由研究のお問い合わせが。。。宿題をすぐにやるタイプですね。素晴らしい。 #かすかべプラスワン

問い合わせの一つは、自分の先祖調べ。身近な歴史を調べるという、学校の夏休みの宿題が出されたそう。昔の地図や絵図の調べ方、先祖の調べ方について、簡単にレクチャーしました。

もう一つは、自分の住んでいる地区の形(境界)がなぜそのようになっているのか、というもの。非常に難しいのですが、多くの場合は、江戸時代の検地(土地丈量・測量)に境界が定められ、こんにちに至っていると考えられます。水路や道が境界となったり、村に属する人(家)の所持地が境界となる場合もあります。近代や現代の開発などによって、境界が再設定されることもあるようですが、個別のケースを追跡するのは、限界があります。が、境界について考える資料を提供することができました。

夏休みの自由研究は、理科的分野がテーマとして設定されることが多いようです。たしかに、実験とか観察とか楽しいですからね。

けれども、夏休みにおうちの方といっしょに、自分のルーツ、住んでいる土地のルーツを調べてみるのも、悪くないと思います。そうした学習は「調べ学習」とか「郷土学習」とか言われ、地味で、大変そうですが、自分のルーツについて深く知ることで、ルーツについて誇りをもち、2学期を迎えることができるのではないでしょうか。

そうした「調べ学習」「郷土学習」に対するお問い合わせ、レファレンスに、郷土資料館は力を惜しみませんので、自由研究を何にしようか悩んでいるあなた、ぜひ挑戦してみてください。ただし、資料がなく、わからないこともあります(それが人文学の醍醐味ですが)。その点、ご了解ください。