2024年6月の記事一覧

6月の近隣博物館・資料館の考古学情報

6月の近隣博物館・資料館の考古学情報をお届けします。(毎月28日ごろに掲載します。)

見学の際は、休館日等、よくご確認の上お出かけください。

(展示会_閉会日順)

・6月30日(日)まで 栃木県埋蔵文化財センター 「古代の瓦が伝えること」

・6月30日(日)まで 佐野市郷土博物館 「佐野の遺跡」

・7月7日(日)まで 宮代町郷土資料館 「土器でみる一万年 宮代と縄文」

・7月11日(木)まで 武蔵野ふるさと歴史館(武蔵野市) 「旧石器時代の井の頭池周辺―武蔵野市発掘調査成果報告―」

・7月15日(月・祝)まで 幸手市郷土資料館「幸手と杉戸の古墳時代~下総台地の集落と墓~」

・7月15日(月・祝)まで 千葉県立中央博物館「発掘された日本列島2024」

・9月1日(日)まで 粕川歴史民俗資料館(前橋市)「発掘された銅銭ー前橋市内の一括出土銭ー」

・7月13日(土)~9月1日(日)埼玉県立さきたま史跡の博物館「埼玉の考古おひろめ展―地中からのメッセージ」

(講演会・講座)

・7月28日(日)遺跡報告会 埼玉県立さきたま史跡の博物館 さきたま史跡の博物館 講堂(申込不要・先着順)

・8月24日(土)さきたま講座 埼玉県立さきたま史跡の博物館 黒坂禎二氏 「加須市長竹縄文盛土集落の復元」(要申込、7/6から7/29まで往復はがき、電子申請で申込)

(現地見学会)

・7月13日(土)港区高輪二丁目発掘調査現場 東京都埋蔵文化財センター

*春日部市郷土資料館では7月7日まで「まちをみつめて50年~旧市庁舎と市政のあゆみ」を開催中です

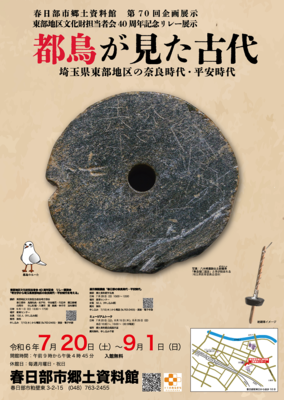

7月20日からは「都鳥が見た古代ー埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代」を開催します

第70回企画展示「都鳥が見た古代」開催のお知らせ

7月20日から夏季展示「都鳥が見た古代ー埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代」を開催します。

この展示では、埼玉県東部地区15市町からなる東部地区文化財担当者会と共催し、春日部市を中心に埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代の遺跡から、当時の人々の暮らしを探ります。

春日部市郷土資料館 第70回企画展示

東部地区文化財担当者会40周年記念リレー展示「都鳥が見た古代ー埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代」

会期:令和6年7月20日(土)から9月1日(日)

開館時間:午前9時から午後4時45分

休館日:毎週月曜日・祝日

会場:春日部市郷土資料館(春日部市粕壁東3-2-15・048-763-2455)

共催:東部地区文化財担当者会

(関連イベント)

●東部地区文化財担当者会40周年記念リレー講演会「考古学から埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代を考える」

埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代の遺跡や資料について、東部地区文化財担当者会考古部会のメンバーが報告します。

講師:鬼塚知典(春日部市)、守谷健吾(杉戸町)、篠田泰輔(行田市)、杉山和徳(白岡市)、関絵美(八潮市)、油布憲昭(幸手市)

日時:9月1日(日)13:30から17:00

場所:教育センター視聴覚ホール

定員:100人(申込順)

費用:無料

申し込み:7月10日(水)から電話(048-763-2455)、直接、電子申請

●展示解説講座「春日部の奈良時代・平安時代」

春日部市の奈良時代・平安時代の遺跡を中心に、郷土資料館学芸員が解説します。

講師:郷土資料館学芸員

日時:7月28日(日)10:00から12:00

場所:教育センター視聴覚研修室

定員:50人(申込順)

費用:無料

申し込み:7月10日(水)から電話(048-763-2455)、直接、電子申請

●ミュージアムトーク

企画展示会場で郷土資料館学芸員が展示解説を行います。

日時:7月20日(土)、8月15日(木)、8月25日(日)各日10:30~、15:00~(30分程度)

場所:郷土資料館企画展示室

費用:無料

申し込み:不要

「幸松っ子クラブ」でのお囃子練習

幸松小学校の放課後こども教室である「幸松っ子クラブ」の第1回目が開催され、地区に江戸時代から伝承されている市指定無形民俗文化財「不動院野の神楽」を継承する「東不動院神楽保存会」の皆さんが講師としてお招きされました。

下は1年生から上は5年生まで、総勢10名でのお囃子教室となり、今回は「ニンバ」というお囃子の太鼓を叩く練習です。まずは保存会の皆さんのお手本。初めてお囃子を聞く子ども達は興味津々です。

保存会の皆さんの指導の下、太鼓に見立てたタイヤをリズムよく叩いていきます。バチで叩く力加減やリズムの取り方が難しいようでした。

練習の後半では、本物の太鼓を叩きました。タイヤでは出なかった音や感触の違いを感じ、子ども達もタイヤを叩く時よりも真剣に、そして楽しそうに叩いていました。

お囃子の練習は今後も継続して行われ、子ども達もどこまで上達するか楽しみです。この中から神楽やお囃子に興味関心をもってくれる児童が現れることに期待しています。

保存会の皆さん、ありがとうございました。

南桜井小学校ー伝統芸能クラブーの練習!

6月19日(水)の6限目、4年生から6年生はクラブ活動の時間。

県指定無形民俗文化財「西金野井の獅子舞」を継承する西金野井獅子舞保存会の会長さんをはじめ、4名の皆さまの指導の下、総勢12名が獅子舞、お囃子、ササラの練習に取り組みました。

4月、5月と、月1回の練習を重ね、本日で3回目。それにもかかわらず「出端」「辻切り」の2演目の舞はほぼ形になってきました。児童のみなさんの吸収力には驚かされました。

4年生から継続して伝統芸能クラブに参加している6年生は3回目の練習で勇壮に舞うことができ、夏祭礼での舞を楽しみにしているとの声には頼もしく感じられます。

7月は神社拝殿で舞とお囃子の仕上げを連日行い、7月21日の西金野井香取神社での公開にのぞみます。西金野井の獅子舞は年1回の公開となりますので、南桜井小学校の児童による可憐な舞と、保存会の勇壮な伝統の舞を是非ご覧ください。

出張授業「縄文体験教室」 in南桜井小学校

6月14日(金)に南桜井小学校の社会科出張授業にうかがいました。

今回は6年生の2クラスを対象に授業を行いました。

授業の冒頭、「歴史の授業はどのくらい進みましたか?」と聞くと、なんと1時間前の時間に、縄文時代を習ったというクラスがありました!

習ったばかりの状態なので「縄文時代はどんな時代だったの?」と質問にもクラスのあちこちで元気な答えが返ってきました。

出張授業は、歴史の授業の導入としても、また復習としても行っていますが、こんなタイミングが良いことは珍しく、わたしたち学芸員にとっても盛り上がる授業となりました。

さて、授業の前半には、史跡神明貝塚の紹介ビデオをみます。

南桜井小学校は神明貝塚とも比較的に近い位置にあるので、みなさん興味津々です。

続いてパワーポイントを用いて、「学校付近に暮らした縄文時代の生活」について説明します。

最初は春日部が海の底にあったなんて、信じられない様子でしたが、龍Q館を建てるときの工事で、貝殻の層がみつかったことや、発掘調査で縄文時代の遺構からイルカやウミガメの骨がみつかったことを聞くと、だんだんと納得してくれました。

最後にはお待ちかねの縄文体験です。

実際に縄文土器や石器や貝塚の貝殻に触れて、縄文時代の生活を考えてもらいます。

先ほどまで教科書で見ていたものが目の前に置いてあるのは、とても不思議なようです。最初は壊さないか心配が先立つ様子でしたが、緊張がほぐれると、現在の道具と縄文の道具を比較したり、実際に触てみた感想や、「なぜ」「どうして」「どのように作られたのか」などと疑問に思ったことを口にしたりと、積極的に体験をとおして縄文時代の暮らしについて学習を深めてくれました。

南桜井小学校のみなさん、ありがとうございました!