カテゴリ:文化財の保存と活用

12月12日(金)にハルカイトにて発掘調査現地説明会を開催します

令和7年8月から、大凧文化交流センター(ハルカイト)駐車場造成予定地において、貝の内(かいのうち)遺跡29次地点の発掘調査を実施しています。

つきましては、調査の成果を市民の皆さまへお知らせしたく、下記日程で現地説明会を開催しますので、お気軽にご来場ください。

1 日 時 令和7年12月12日(金)午後1時30分~午後2時30分

※小雨決行 荒天の場合は中止

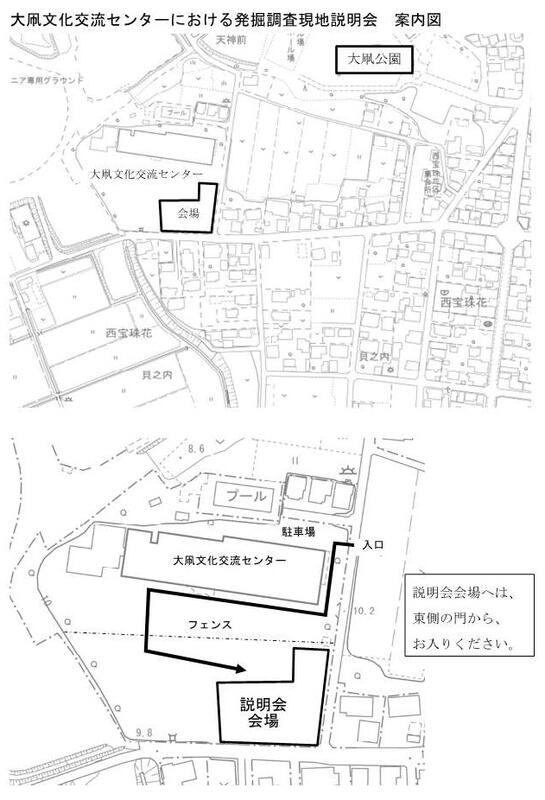

2 場 所 春日部市西宝珠花593 大凧文化交流センター(ハルカイト) 多目的広場

※下記の地図をご覧ください。

3 問い合わせ 春日部市教育委員会文化財課 048-739-6811

※事前申し込みは不要です

大凧文化交流センター「ハルカイト」公式ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/kankoshinkoka/gyomuannai/7/1/1/2/25209.html

▲古代の住居跡

ハルカイトにて発掘調査を実施中!

現在春日部市では、大凧文化交流センター「通称ハルカイト」にて、発掘調査を行っています。

8月~12月と長期にわたる調査の中で、多くの文化財がみつかっていますので、途中までの調査成果をお伝えします。

ハルカイトは、旧宝珠花小学校の跡地を利用して作られた施設で、昨年の8月にオープンしました。現在は大凧あげ祭りに関連した凧の展示や、旧小学校についての展示、そして郷土資料についての展示がされています。

この学校を含めた周辺地域は、「貝の内遺跡(かいのうち)」という遺跡にあたります。

今回、旧校庭部分にバスのロータリーを建設することに伴い、貝の内遺跡では29回目となる発掘調査を行うことになりました。

今回の調査では、現在までに奈良時代~平安時代の建物跡が20軒ほど見つかっています。

発見された竪穴建物 中央部分にみえる穴は柱を立てていたものです。

2軒の建物が重なって見つかりました。北側にはカマドが設置されています。

カマドの袖部分からは土器がみつかりました。

建物跡からは、当時の人々が使っていた生活道具もみつかっています。

建物跡内部からみつかった須恵器

鉄製の紡錘車も見つかりました。

発掘調査は、12月まで行う予定です。

折に触れて、調査の様子を紹介していきます。

こども土器作り教室を開催しました

7月23日(水)に毎年恒例の土器作り教室を開催しました。

今年は諸事情により、初めての平日開催、そして小学生限定の「こども土器作り教室」となりました。

毎年、多くのお申し込みをいただき、今年もやむなく抽選となりましたが、20名のご参加をいただきました。

土器は縄文人と同じ「輪積み」という技術で作っていきます。土器の「底」となる円盤を作ったら、粘土をヒモ状にして円盤の上に積んでいき、これを繰り返して形を作ります。粘土のヒモをどんどん積んでいきますが、粘土のつなぎ目をしっかり消すことが上手に作るポイントです。

粘土が十分に積めたら、今度は思い思いの土器の形へ整形していきます。最後に縄を転がして、「縄文」をつけたり、竹串や貝殻で模様をつけたり、飾り付けをして土器の完成となります。

皆さん集中して取り組んでいただき、あっという間の3時間となりました。

今年も参加者皆さんの個性にあふれた、数々の土器ができあがりました。

土器はこれから1ヶ月かけて乾燥させ、色はやや白っぽく、大きさは一回り小さくなります。

これからどのような土器に焼き上がるのでしょうか?1ヶ月後を楽しみにお待ちください。

「倉常の神楽囃子」「榎の囃子神楽」「西金野井の獅子舞」が公開されました

7月20日(日)、倉常、榎、西金野井の3地区で指定無形民俗文化財が公開されました。

倉常地区では、地区内の大字境の辻4カ所で辻切りをした後、倉常神社に戻ってから神楽囃子が奉納されました。

倉常の神楽囃子は神田囃子深川流の流れをくむお囃子です。太鼓や笛によって小気味良いお囃子が披露された後、「大黒の舞」、獅子舞が舞われました。

夏の日差しのもと、神社には多くの人が集まり、神楽囃子の奉納の後は、納涼会を楽しみました。

▼大黒の舞

▼獅子舞

榎地区では、榎の囃子神楽が公開されました。午前中は辻切りが行われ、集会所に戻ると神楽が奉納されました。

榎の囃子神楽は倉常と伝ってきた由来が同じため、大黒の舞や獅子舞など、共通している舞もあります。

太鼓と舞にはそれぞれ小学生と高校生が加わりました。榎地区では、保存会の皆さまが江戸川小中学校で神楽の指導をされています。児童・生徒さんたちを含め全員で、この日のために練習を重ね、本番では素晴らしい音色と舞を披露してくださいました。

▼テンタン(オカメの舞)

▼テンコサンバ

▼ひょっとこの舞

▼大黒の舞

▼獅子舞

西金野井香取神社とその周辺では、埼玉県指定無形民俗文化財の「西金野井の獅子舞」が公開されました。

保存会三匹獅子による「芝廻り」や、南桜井小学校の伝統芸能クラブの児童による子供獅子の「芝廻り」、保存会三匹獅子による「雨乞い」などの演目が披露されました。また、神社正面の大鳥居や、江戸川堤の改修の歴史を伝えるかつての参道に配された鳥居(裏参道鳥居)の2か所で「辻切り」により地域の家内安全が祈願されました。祭礼の最後には、拝殿の中で、悪疫を追い払っていただいた感謝と神送りの意味を持つ「注連切りの舞」が舞われました。

子供たちや保存会の皆さんによる素晴らしい舞に、集まった方々からも盛大な拍手が送られました。

▼芝廻りの舞

▼辻斬りの舞

▼雨乞いの舞

▼注連切りの舞

保存会の皆さまや地区の方々の努力、そして学校での体験などを通して興味を持った児童・生徒の皆さんの力によって伝統芸能が着実に継承されていきます。来年の夏の公開も楽しみです。

市内の伝統芸能は10、11月に秋祈祷の舞が公開されますので、近づきましたらお知らせいたします。

「赤沼の獅子舞」、「銚子口の獅子舞」が公開されました

7月13日(日)、赤沼、銚子口の2地区で獅子舞(市指定無形民俗文化財)が公開されました。

赤沼、銚子口の両獅子舞は、越谷の下間久里から江戸時代に伝授された伝統ある獅子舞です。同じ獅子舞の系統ですが、長い年月をかけ、それぞれの地区独自の演目、曲の調べ、舞の所作などが形づくられ受け継がれ今日にいたっています。

赤沼地区では、赤沼の獅子舞が公開されました。今年の夏の祭礼では子ども獅子10名が参加しました 途中、獅子舞の体験コーナーを設け、見学者が自由に参加して、獅子舞の所作を体験し、最後に皆で通しで演じてみる催しが行われました。

祭礼のクライマックスには五穀豊穣を祈願する「弓くぐり」が舞われ、太夫獅子が見事に弓をくぐり抜け、会場の皆さんも今年も無事豊作になることを願いながら暑い夏の祭礼を過ごしました。

▼稲荷の舞(きつねの舞)

▼こども獅子

▼獅子舞体験

銚子口地区では、銚子口の獅子舞が公開されました。今年の夏は、午前中、5年ぶりに地区内6か所で辻切れが行われました。また辻切りでは、初めて女性舞手が太夫・中・女獅子の三匹獅子を担いました。午後からは、銚子口香取神社境内で、天狗を先頭に道中流しが行われ、天狗の舞、三匹獅子による弊がかりの舞などが行われました。三匹獅子のうち、中獅子と女獅子を女性の舞手が務めました。囃子方でも女性が太鼓を務め、近年保存会が力を入れている女性舞手の活躍を目にすることができました。演目の最後のに四方祓いの舞では、会場の四方を御幣で祓う舞がおこなわれ、夏の獅子舞奉納が無事に締めくくられました。

▼天狗の舞

▼弊がかりの舞

▼四方祓いの舞