ほごログ

昭和は遠くなりにけり

6月30日、企画展「まちをみつめて50年」の展示解説講座「広報かすかべにみる市政のあゆみ」を開催しました。タイトルは受講者の方の感想です #かすかべプラスワン

講座では、昭和29年(1954)7月に成立した旧春日部市の市政の歩みを、広報かすかべの縮刷版や、郷土資料館に収蔵されている広報誌の古写真をスライドなどでみながら、振り返りました。

昭和30年代の広報誌には、赤痢や伝染病の注意を促す記事や、自動電話の開設、ネズミくじなどの記事があり、受講者の皆さんと当時の春日部市の状況を想像していただきました。

なかでも、担当者が気に入っている記事は、「なくそう春日部時間」というもの。

昭和34年6月の広報第29号の記事です。以下、引用してみましょう。

六月十日は「時の記念日」です。むかしの時刻は寺院などの時の鐘を鳴らして知らせていました。本市では二十年前の町役場当時からサイレンを正午にならして正しいときを知らせてきましたが集会の時間はなかなか守られず、市教育委員会の会議が比較的よいといわれるだけで、市議会でさえ五月までの成績によると本会議が三、四十分おくれ、委員会など一時間おくれが多いといわれます。公の会議がこのようですから一般の集会などは一時間おくれがあたりまえのように考えている方が多く、いつになっても「春日部時間」の追放ができないのはこまったことです。ラジオの時報に合わせて休みなくたあわただしいサイレンに恥を与えないようお互いのため「時間の励行」を新生活運動の一環として実行しようではありませんか。みなさまの代表新市議会議員によってこんどこそこの悪い習慣を打破していただくよう期待しています。この時間励行は全市民のことしの実践課題としてとりあげられぜひご協力をお願いいいたします。

当時の春日部では、時間を守る人が少なかった。そうした悪習を「春日部時間」と俗称していたようです。市議会をはじめとする公の会議ですらも、一時間遅れが当たり前。現代の私たちにはとても想像に及びませんが、まだ、ゆったりとし、牧歌的であった春日部の様子がうかがえ、むしろ微笑ましくも思えます。当時の春日部市は「田園都市」の建設を目指していました。「田園都市」とは、中心となる市街地が発展しつつも、その周りには農村部が残り、市街地と農村部とが有機的に絡み合うような都市、を意味しているようです。

しかし、昭和40年代ともなると、武里団地の入居開始、地下鉄日比谷線の延伸、埼玉国体会場となる大沼グラウンドの建設、そして、春日部駅の西側の開発などを経て、春日部市が目指す都市像が、「衛星都市」「近代都市」にすり替わっていくことになります。そうした「衛星都市」「近代都市」への「躍進」を象徴するものとして、昭和46年(1971)1月に前の市庁舎(二代目市役所)が完成することになるのです。二代目市役所の建設は、春日部市政にとって画期的な出来事だったのです。

昨年、二代目市役所が役割を終え、旧春日部市の市制施行から70年目の節目の年である今年に、新市庁舎(三代目市役所)が業務を開始しました。牧歌的、かつ近代都市として発展してきた「昭和」という時代が、遠くなり、時代が転換していくのが、まさに今なのかもしれません。

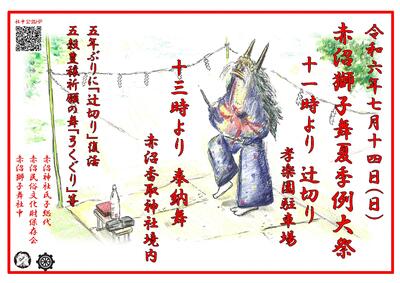

無形民俗文化財公開のお知らせ

『広報かすかべ7月号』でもお知らせしているとおり、7月は地域のお祭りや神社の夏季例祭で、埼玉県や春日部市で指定されています無形民俗文化財(伝統芸能)が各地で公開されます。

年間をとおして限られた機会ですので、春日部市内で受け継がれてきた”五穀豊穣”、”家内安全”、”疫病退散”を祈願した郷土の伝統の舞を肌で体感してみてはいかがでしょうか。

●やったり踊り(県指定) 日時/7月13日(土)20時~ 場所/大畑香取神社

●不動院野の神楽(市指定) 日時/7月13(土)、14(日) 場所/春日部夏まつり会場

●榎の囃子神楽(市指定) 日時/7月14日(日)11時~ 場所/榎集会所

●赤沼の獅子舞(市指定) 日時/7月14日(日)13時~ 場所/赤沼神社

●銚子口の獅子舞(市指定) 日時/7月14日(日)14時~ 場所/銚子口香取神社

●西金野井の獅子舞(県指定) 日時/7月21日(日)10時~ 場所/西金野井香取神社

●倉常の神楽囃子(市指定) 日時/7月21日(日)9時半~ 場所/倉常地区※辻切りのみ

当日は、猛暑が予想されます。水分補給を十分に行った上、熱中症など体調に配慮いただきながらご覧ください。

6月の近隣博物館・資料館の考古学情報

6月の近隣博物館・資料館の考古学情報をお届けします。(毎月28日ごろに掲載します。)

見学の際は、休館日等、よくご確認の上お出かけください。

(展示会_閉会日順)

・6月30日(日)まで 栃木県埋蔵文化財センター 「古代の瓦が伝えること」

・6月30日(日)まで 佐野市郷土博物館 「佐野の遺跡」

・7月7日(日)まで 宮代町郷土資料館 「土器でみる一万年 宮代と縄文」

・7月11日(木)まで 武蔵野ふるさと歴史館(武蔵野市) 「旧石器時代の井の頭池周辺―武蔵野市発掘調査成果報告―」

・7月15日(月・祝)まで 幸手市郷土資料館「幸手と杉戸の古墳時代~下総台地の集落と墓~」

・7月15日(月・祝)まで 千葉県立中央博物館「発掘された日本列島2024」

・9月1日(日)まで 粕川歴史民俗資料館(前橋市)「発掘された銅銭ー前橋市内の一括出土銭ー」

・7月13日(土)~9月1日(日)埼玉県立さきたま史跡の博物館「埼玉の考古おひろめ展―地中からのメッセージ」

(講演会・講座)

・7月28日(日)遺跡報告会 埼玉県立さきたま史跡の博物館 さきたま史跡の博物館 講堂(申込不要・先着順)

・8月24日(土)さきたま講座 埼玉県立さきたま史跡の博物館 黒坂禎二氏 「加須市長竹縄文盛土集落の復元」(要申込、7/6から7/29まで往復はがき、電子申請で申込)

(現地見学会)

・7月13日(土)港区高輪二丁目発掘調査現場 東京都埋蔵文化財センター

*春日部市郷土資料館では7月7日まで「まちをみつめて50年~旧市庁舎と市政のあゆみ」を開催中です

7月20日からは「都鳥が見た古代ー埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代」を開催します

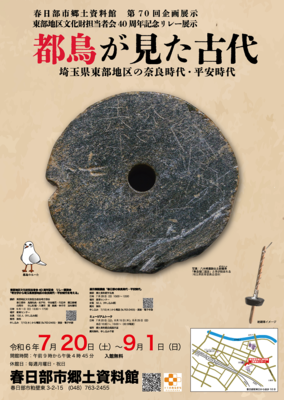

第70回企画展示「都鳥が見た古代」開催のお知らせ

7月20日から夏季展示「都鳥が見た古代ー埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代」を開催します。

この展示では、埼玉県東部地区15市町からなる東部地区文化財担当者会と共催し、春日部市を中心に埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代の遺跡から、当時の人々の暮らしを探ります。

春日部市郷土資料館 第70回企画展示

東部地区文化財担当者会40周年記念リレー展示「都鳥が見た古代ー埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代」

会期:令和6年7月20日(土)から9月1日(日)

開館時間:午前9時から午後4時45分

休館日:毎週月曜日・祝日

会場:春日部市郷土資料館(春日部市粕壁東3-2-15・048-763-2455)

共催:東部地区文化財担当者会

(関連イベント)

●東部地区文化財担当者会40周年記念リレー講演会「考古学から埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代を考える」

埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代の遺跡や資料について、東部地区文化財担当者会考古部会のメンバーが報告します。

講師:鬼塚知典(春日部市)、守谷健吾(杉戸町)、篠田泰輔(行田市)、杉山和徳(白岡市)、関絵美(八潮市)、油布憲昭(幸手市)

日時:9月1日(日)13:30から17:00

場所:教育センター視聴覚ホール

定員:100人(申込順)

費用:無料

申し込み:7月10日(水)から電話(048-763-2455)、直接、電子申請

●展示解説講座「春日部の奈良時代・平安時代」

春日部市の奈良時代・平安時代の遺跡を中心に、郷土資料館学芸員が解説します。

講師:郷土資料館学芸員

日時:7月28日(日)10:00から12:00

場所:教育センター視聴覚研修室

定員:50人(申込順)

費用:無料

申し込み:7月10日(水)から電話(048-763-2455)、直接、電子申請

●ミュージアムトーク

企画展示会場で郷土資料館学芸員が展示解説を行います。

日時:7月20日(土)、8月15日(木)、8月25日(日)各日10:30~、15:00~(30分程度)

場所:郷土資料館企画展示室

費用:無料

申し込み:不要

「幸松っ子クラブ」でのお囃子練習

幸松小学校の放課後こども教室である「幸松っ子クラブ」の第1回目が開催され、地区に江戸時代から伝承されている市指定無形民俗文化財「不動院野の神楽」を継承する「東不動院神楽保存会」の皆さんが講師としてお招きされました。

下は1年生から上は5年生まで、総勢10名でのお囃子教室となり、今回は「ニンバ」というお囃子の太鼓を叩く練習です。まずは保存会の皆さんのお手本。初めてお囃子を聞く子ども達は興味津々です。

保存会の皆さんの指導の下、太鼓に見立てたタイヤをリズムよく叩いていきます。バチで叩く力加減やリズムの取り方が難しいようでした。

練習の後半では、本物の太鼓を叩きました。タイヤでは出なかった音や感触の違いを感じ、子ども達もタイヤを叩く時よりも真剣に、そして楽しそうに叩いていました。

お囃子の練習は今後も継続して行われ、子ども達もどこまで上達するか楽しみです。この中から神楽やお囃子に興味関心をもってくれる児童が現れることに期待しています。

保存会の皆さん、ありがとうございました。

南桜井小学校ー伝統芸能クラブーの練習!

6月19日(水)の6限目、4年生から6年生はクラブ活動の時間。

県指定無形民俗文化財「西金野井の獅子舞」を継承する西金野井獅子舞保存会の会長さんをはじめ、4名の皆さまの指導の下、総勢12名が獅子舞、お囃子、ササラの練習に取り組みました。

4月、5月と、月1回の練習を重ね、本日で3回目。それにもかかわらず「出端」「辻切り」の2演目の舞はほぼ形になってきました。児童のみなさんの吸収力には驚かされました。

4年生から継続して伝統芸能クラブに参加している6年生は3回目の練習で勇壮に舞うことができ、夏祭礼での舞を楽しみにしているとの声には頼もしく感じられます。

7月は神社拝殿で舞とお囃子の仕上げを連日行い、7月21日の西金野井香取神社での公開にのぞみます。西金野井の獅子舞は年1回の公開となりますので、南桜井小学校の児童による可憐な舞と、保存会の勇壮な伝統の舞を是非ご覧ください。

出張授業「縄文体験教室」 in南桜井小学校

6月14日(金)に南桜井小学校の社会科出張授業にうかがいました。

今回は6年生の2クラスを対象に授業を行いました。

授業の冒頭、「歴史の授業はどのくらい進みましたか?」と聞くと、なんと1時間前の時間に、縄文時代を習ったというクラスがありました!

習ったばかりの状態なので「縄文時代はどんな時代だったの?」と質問にもクラスのあちこちで元気な答えが返ってきました。

出張授業は、歴史の授業の導入としても、また復習としても行っていますが、こんなタイミングが良いことは珍しく、わたしたち学芸員にとっても盛り上がる授業となりました。

さて、授業の前半には、史跡神明貝塚の紹介ビデオをみます。

南桜井小学校は神明貝塚とも比較的に近い位置にあるので、みなさん興味津々です。

続いてパワーポイントを用いて、「学校付近に暮らした縄文時代の生活」について説明します。

最初は春日部が海の底にあったなんて、信じられない様子でしたが、龍Q館を建てるときの工事で、貝殻の層がみつかったことや、発掘調査で縄文時代の遺構からイルカやウミガメの骨がみつかったことを聞くと、だんだんと納得してくれました。

最後にはお待ちかねの縄文体験です。

実際に縄文土器や石器や貝塚の貝殻に触れて、縄文時代の生活を考えてもらいます。

先ほどまで教科書で見ていたものが目の前に置いてあるのは、とても不思議なようです。最初は壊さないか心配が先立つ様子でしたが、緊張がほぐれると、現在の道具と縄文の道具を比較したり、実際に触てみた感想や、「なぜ」「どうして」「どのように作られたのか」などと疑問に思ったことを口にしたりと、積極的に体験をとおして縄文時代の暮らしについて学習を深めてくれました。

南桜井小学校のみなさん、ありがとうございました!

出張授業「縄文体験教室」 in豊春小学校

6月12日(水)に豊春小学校での社会科出張授業にうかがいました。

今回は6年生の3クラスが対象です。

授業の進捗はそれぞれ。歴史の導入として歴史上の人物を調べたクラスから、縄文時代・弥生時代まで学習が進んだクラスまであります。

まずはじめに授業の導入として、春日部市の代表的な縄文時代の遺跡である「史跡神明貝塚」の紹介ビデオを見ます。神明貝塚のある西親野井地区は豊春小学校のある豊春地区とは東西端に位置しますが、メモを取りながら集中してビデオを見てくれました。

続いて、「学校付近に暮らした縄文人の生活」というテーマをもとに、パワーポイントを見ながら、縄文時代の春日部について話をします。実は豊春小付近にある「花積(はなづみ)」という地域には、縄文時代の貝塚やムラが多数広がっている台地が広がっています。

自分の家の近くの知っている地名が出てくると、教室内のあちこちで声があがりました。

最後に縄文体験の時間です。

実際に石器や土器、貝殻を触って縄文人の食生活を体感してもらいます。

いつも土器の感想を聞いているのですが、今回は「パソコンより重い」と答えてくれた児童がいました。

自分の感覚に引き付けた感想を聞けると、うれしいです。

縄文土器の縄に触れながら、この時代の人はどうやって縄を作ったのかと聞いてくれた子もいました。現代に当たり前にある物が、時代を遡って存在していることが不思議なようです。

実は、豊春小学校には昇降口に郷土資料の展示コーナーがあり、その中に花積で実際に出土した土器や石器、魚の骨などが展示してあります。

何気なく通っていた場所に実はすごいものがあったのだと、驚いた様子でした。

豊春小学校のみなさん、ありがとうございました!

人口急増時代の春日部ゆかりの資料

現在、開催中の企画展「まちをみつめて50年」の展示資料を少し紹介。今回は春日部市の人口がぐーんと上がった昭和40年ごろの資料。 #かすかべプラスワン

企画展では、昭和29年(1954)の(旧)春日部市の誕生から、現在の市庁舎が誕生するまでの市政のあゆみを、ギュギュっと紹介しています。なかでも春日部にとって、大きな転機となったのは昭和40年初頭。埼玉県で国民体育大会が開催され、駅西口の風景が大きくかわり、また、武里団地が造成され、市内に1万人規模の街が造られ、春日部の風景は大きくかわっていったのです。

当時の状況を物語る資料は無いかと、収蔵庫から探して並べたのが、下の資料。

手前の大畑小学校の表札は、大畑小学校が平成15年に閉校したときに収集したもの。大畑小学校は、武里団地の中に昭和41年(1966)に開校した小学校で、春日部市にとって、初めての新設小学校でした。団地の中にあるということからわかるように、武里団地が造成され、入居がはじまり、団地の子どもたちが通った小学校なのです。

奥のお人形と、ネズミとアヒルの壁掛けレリーフは、武里診療所旧蔵の資料。閉所した平成7年に収集したものです。武里診療所は、市立病院の出張所として昭和41年に武里団地内に設置されました。これらの資料は団地の子どもたちをあやすため置かれ、飾られたのでしょう。ネズミとアヒルは、世界的に著名なキャラクター。しかし、ちょっと顔が変?診療所設置当時のものか定かではありませんが、昔は類似品や海賊版があふれている時代。ライセンス品ではないのかもしれません。

そして、赤ちゃんの人形。目や髪がクリンとしていて、欧米系の顔つきのようにもみえます。ちょっと苦しそうな体勢で座らせているのは、背中を見ていただきたいため。

背中には「小児科」の文字が。これで、間違いなく診療所で使われていたものであるといえましょう。

いずれも、春日部市の人口が急増したときの資料です。人口の増加はグラフや年表にすれば一目でわかりますが、このような当時のモノからも、当時の世相や雰囲気を感じることができるのではないでしょうか。

展示は、7月7日まで。6月30日には展示解説講座も開催します。ぜひご覧ください。

#常設展 #プチ展示替

郷土資料館の常設展をプチ展示替しました。 #かすかべプラスワン

展示替したのは、毎度おなじみ、展示室の奥の奥の古文書展示のコーナー。

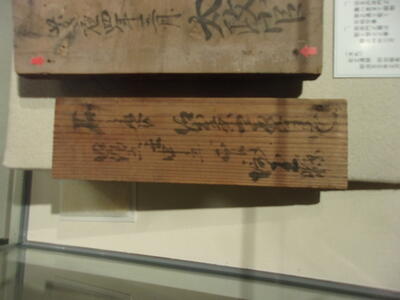

長らく、江戸川開削に関する古文書を展示していましたが、訳あって撤収する必要があり、近年、ご寄贈いただいた市内の不動院野の旧家に伝わる高札を展示しました。

この高札、慶応4年(1868)3月に太政官の名で出されたもの。日本史でも習う(はず)の「五榜の掲示」の一つです。

内容は、キリスト教などを禁止するもの。江戸幕府以来のキリシタン制禁の政策がそのまま踏襲されたものを示す高札です。

面白いのは、この高札の左隅に釘で打ち付けられた穴(写真の赤の矢印)があること。そして打ち付けられた木札(木片といったほうがよいか)も一緒に伝わっていることです。

なぜだか、写真が縦になってしまいましたが、木札には、明治5年(1872)正月付で、埼玉県の名があります。高札の旨を守ることと墨で書かれたもので、内容は何てことないのですが、高札に打ち付けられた木札、珍しいかもしれません。高札はずっしり重い堅木であるのに対し、埼玉県の木札は簡素な杉の木ってところも面白いです。

資料を受領しに、旧家にお邪魔した折り、市内に高札が「まだ」あったことに驚き、またこの珍しい?木札にさらに驚いた記憶があります。

ぜひご覧ください。