ほごログ

【新発見!】見川喜蔵の文書(2)

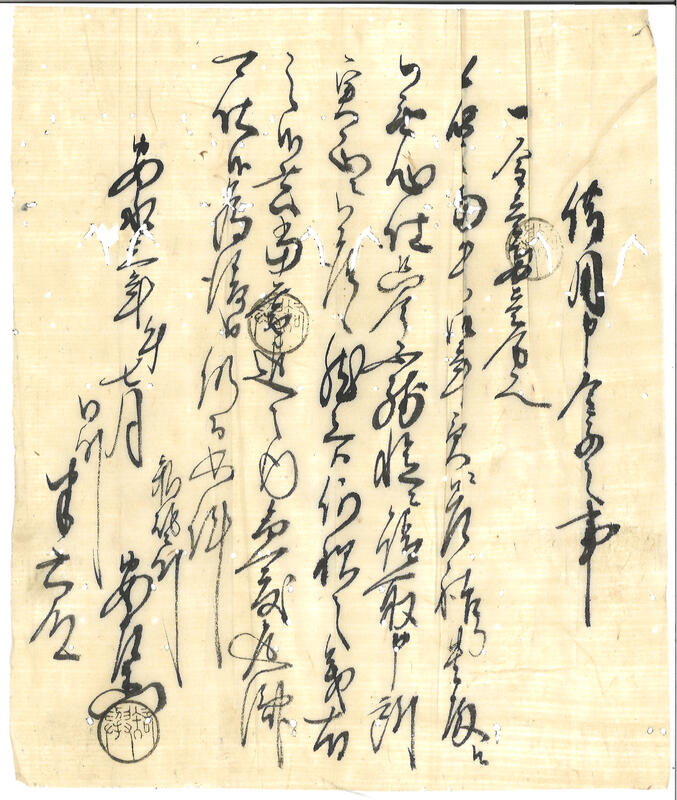

前回紹介した安永3年の借金証文。差出人の安左衛門が郷土の偉人見川喜蔵であると紹介しました。

なぜ、安左衛門が見川喜蔵といえるのか。その秘密は、文書に捺されているハンコです。拡大してみましょう。

印文を見ると、右から「知擧」と彫られているようです。安左衛門の諱と考えられます。

「知擧」の名は、前回紹介した見川喜蔵と同じ諱です。粕壁・成就院の見川喜蔵の墓(市指定文化財)には、喜蔵の事績とともに彼の諱が「知擧」であったことが刻まれています。安左衛門という通り名は、喜蔵の息子も名乗っていますので、見川家当主が襲名する名前であったと考えられます。ですから、この安左衛門は見川氏、そして後に活躍して様々な事績を遺す見川喜蔵であると考えられるのです。

実は、これまでの調査で、見川喜蔵の名前が確認される最古の史料は、安永9年(1780)4月のもの。粕壁宿喜蔵が、捉飼場御用のため人馬を差し出す旨を藤塚村名主へ通知する古文書でした(慶応義塾大学文学部古文書室蔵「村鑑雑集 上」)。同年に喜蔵は粕壁宿の問屋(宿場役人)を勤めているので、おそらく問屋の職務として藤塚村名主へ通知したものと考えられます。

喜蔵の最古の古文書が安永9年なので、これ以前「喜蔵」は何と名乗っていたのか、わかりませんでした。そのため、他の記録の見川家に関する記事をどのように理解すればよいのかが課題となっていました。その記事の内容は次の通りです。

(安永8年)正月、名主・問屋八郎左衛門、家開発以来両役相勤、御検地帳預り居、帳元名主ニ有之、然所病身ニ付、伊奈半左衛門様御役所江休役願上、跡役見立候迄相名主鉄郎次壱人ニ而相勤、同人親安左衛門後見、二月御検地帳鉄郎次江引渡(「公用鑑 下」『春日部市史』近世史料編Ⅱp712)

意味は、安永8年正月、名主八郎左衛門(関根氏)が病身のため名主・問屋役の休役を願い、跡役が決まるまで相名主鉄郎次が1名で両役を勤めることにになった。鉄郎次の親安左衛門がこれを後見し、同年2月には関根家の検地帳が鉄郎次に引き渡された。粕壁宿では、安永7年まで関根氏と見川氏の両家が名主・問屋役を勤めていましたが、関根氏(八郎左衛門)が休役したため、鉄郎次(見川氏)が名主と問屋と勤めることになったのです。しかし、鉄郎次は、後の喜蔵と同一人物であるのか、はたまた親の安左衛門が、後の喜蔵と同一人物であるのかが、上の記事から読み取ることができません。

しかし、今回発見した安永3年の借金証文によれば、安左衛門が「知擧」(後の喜蔵)と名乗っていますので、のちの喜蔵は当時安左衛門と称していたことがわかりました。したがって、安永8年正月の名主鉄郎次は、喜蔵の息子(後の安左衛門)、後見人となった親の安左衛門が後の喜蔵であるということが、ほぼ確定されることになったのです。

ちなみに、喜蔵と名乗って以後は、今回の借金証文とは別のハンコが使われていますが、印文はやはり「知擧」。安左衛門を改め、喜蔵と名乗る時期がいつなのか、今後考えなければなりませんが、息子の鉄郎次が安左衛門を名乗ったタイミング、すなわち後見人が不要になった段階に、喜蔵と名乗ったのではないかと推察されます。喜蔵という名前は宿行政の前線を退いた後のいわば隠居的な名乗りだったのかもしれません。

長年、見川喜蔵を追いかけてきた担当者は、上の古文書のハンコが「知擧」であるとわかったとき、小躍りする気持ちになりましたよ。個人的には、見川喜蔵の「知擧」のハンコを来館記念スタンプにしてもよいかもと思っていますが、喜ぶのは担当者だけですね。

この発見は、日本の歴史にとっては小さな一歩ですが、春日部・粕壁宿の歴史にとっては偉大な飛躍です。

【新発見!】見川喜蔵の文書

見川喜蔵といえば、天明の飢饉前後、粕壁近辺で水害が多発した時、私財を投げうって堤防の修復や、地元の人たちを指揮し、地域を水害から守った郷土の偉人として知られています。喜蔵は、のちに江戸幕府から褒賞され、また地域の人々からも慕われ、粕壁の成就院の見川喜蔵の墓(市指定文化財)には供花が絶えなかったといわれています。

史料整理を見直していたところ、一通の借金証文に目がとまりました。今回はマニアックです。

古文書は次のように記されています(画像は紙が折れて一部文字が読めませんが)

借用申金子之事

一、金壱両壱分也

右は当午ノ御年貢ニ差詰り、貴殿江

御無心仕、只今不残慥ニ請取申所

実正ニ御座候、然上ハ何様之義有

之候共、当暮迄之内急度返済

可仕候、為後日仍而如件

粕壁町

安永三年午七月 安左衛門(印)

同所 半六殿

内容は、安永3年(1774)7月に、粕壁町の安左衛門が粕壁町の半六から金1両1分を借用した、いわゆる借金証文です。借金の理由としては、当午の年貢の支払いに支障があるから、というものですが、「御年貢差詰り」は江戸時代の借金証文の常套句ですから、実態はよくわからず、詳しい理由は不明です。7月なので、夏に支払う「夏成年貢」の年貢金に不足が生じたのでしょうか。今年の暮れまでに必ず返すとしています。

宛名の半六は、粕壁で塩問屋として商売を大成する山田半六です。

注目したいのは、差出人の安左衛門。実はこの安左衛門こそ、冒頭に紹介した見川喜蔵だと考えられるのです。

どうして喜蔵なのか? その理由は・・・(つづく)

【東部地区文化財担当者会リレー展示_都鳥が見た古代】杉戸町カルスタすぎとでパネル展が開催されています

9月29日まで、杉戸町「カルスタすぎと」で、「都鳥がみた古代」のパネル展が開催されています。

「カルスタすぎと」は杉戸高野台駅から南東に直線で約1.2㎞の位置にあります。平成13年(2001)にできた、図書館、生涯学習センターが入る施設で、外観は近未来的なイメージですが、内部は木材が多用された空間になっています。図書館も、とても広い面積で作られています。

都鳥が見た古代のパネル展示は、創作室1で開催されています。

ご興味のある方はぜひお出かけください。

開催期間 令和6年9月7日(土曜日)~9月29日(日曜日)

開催場所 カルスタすぎと 創作室1 杉戸町大字大島477-8

開館時間 午前9時00分~午後7時00分

休館日 月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)

お問い合わせ 0480-33-6476(社会教育課直通)

杉戸町ホームページ「東部地区文化財担当者会40周年記念リレー展示「都鳥が見た古代」開催のお知らせ」

リレー展示は、下記日程で開催予定です。

9月7日から9月29日 杉戸町カルスタすぎと パネル展示

10月4日から10月28日 松伏町役場 パネル展示

11月2日から12月1日 羽生市立郷土資料館 パネル展示

12月14日から令和7年1月13日 越谷市立図書館展示室 パネル展示

1月25日から3月9日 八潮市立資料館 資料展示

3月15日から4月8日 白岡市立歴史資料館 資料展示

4月12日から4月29日 吉川市中央公民館 パネル展示

5月3日から5月25日 久喜市立郷土資料館 資料展示

6月3日から7月21日 幸手市郷土資料館 資料展示

7月29日から8月24日 蓮田市文化財展示館 資料展示

9月5日から9月19日 加須市パストラルかぞ パネル展示

10月24日から11月26日 三郷市わくわくライブラリ― パネル展示

令和8年1月6日から3月1日 宮代町郷土資料館 資料展示

武里南小学校の3年生が郷土資料館を見学しました

令和6年9月12日(木)に武里南小学校の3年生が郷土資料館を見学しました。

例年10月から開催の企画展「くらしのうつりかわり」展に合わせて来館してくれる学校が多く、その時は常設展示室と企画展示室を見学してもらうのですが、現在企画展示室は準備中です。

そこで、今回は常設展示室と“鉄道高架PR展示室”を見学しもらうことに!

鉄道高架PR展示室では、将来の春日部駅をイメージした模型や、平成28年に市内の小学生たちが作った粕壁宿の模型などを見学しました。

約10年後に鉄道高架が完了することを知ったこどもたちからは、「もうすぐ大人じゃん!」との声が!まさに、今日見学に来たみんなが新成人となる18歳、19歳の時代ですね!

これからみんなが活躍していく時代に春日部も変わっていくんです!

常設展示室では、縄文時代の竪穴建物や、粕壁宿の模型を見学しながら、学芸員から説明を受けました。

自由時間には特別に竪穴建物内の磨製石斧(ませいせきふ)なども触ってもらいました!

実をいうと、武里南小は本来別のところに行く予定だったのですが、急遽予定が変更となり、訪問先として郷土資料館を選んでくれたとのこと!

武里南小にはでばりぃ資料館で伺ったことがあるのですが、なかなか資料館に見学にくることが難しいようでしたので、今回は丁度良い機会になりました!

今年度もでばりぃ資料館の依頼をいただいているので、今度はこちらから伺います!

武里南小3年生のみなさん、またお会いしましょう!

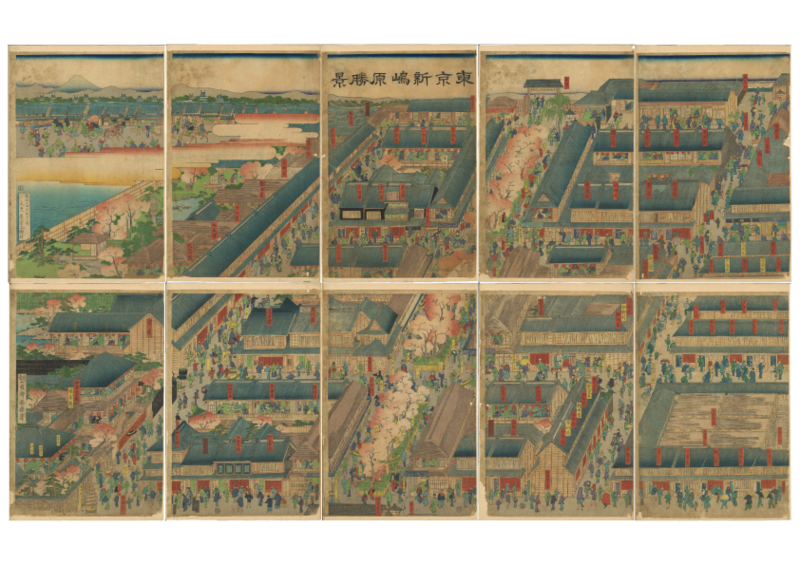

#錦絵 を寄贈いただきました!

といっても、春日部を題材にした錦絵ではないのですが・・・ #かすかべプラスワン

寄贈資料は「東京新嶋原勝景」と題される10枚一組の錦絵。絵師は二代目の歌川国輝。明治2年(1869)に描かれたとされています。

新嶋原とは、明治時代初めに現在の東京都中央区新富町のあたりにあった遊郭のこと。幕末維新期に江戸(東京)の開港・開市が決定されると、築地に外国人居留地が設置され、その付近に外国人向けの遊郭「新嶋原」が設けられることになりました。設置されたのは明治元年末のこと。しかし、築地居留地に思った程の居住者がなく、遊郭の利用者が少なかったため、明治3年(1870)6月に廃止されることが決まり、明治4年(1871)7月に江戸時代以来の遊郭吉原へ移転・吸収されることになりました。

短命に終わった新嶋原遊郭ですが、実は春日部とも関係があるのです。

新嶋原には、廃止時に遊女屋(局見世を含む)が130軒ありましたが、内30軒は東京市外から移り新規開店をした者でした。その内訳は次のように記録されています(『都史紀要 四 築地居留地』東京都、昭和32年刊)。

品川宿3軒、千住(宿)12軒、板橋宿3軒、内藤新宿5軒、粕壁宿4軒、幸手宿1軒、鹿沼宿1軒、横浜1軒

江戸四宿が大半を占めていますが、粕壁宿に居住していた者が4軒の遊女屋を経営していたことがわかります。

商売を広げるため、または新たに旗をあげるため、春日部から江戸(東京)へ進出することは、江戸時代以来、広くみられる動向です。有名なところでは、明治時代中ごろに、春日部八丁目出身の鈴木兵右衛門(通称角兵・スミヒョウ)が鈴木銀行を出店、その弟久五郎(通称・鈴久)は東京支店長として、そして稀代の株の相場師として東京で成功しています。

粕壁宿出身の新嶋原の遊郭経営者がどのような人物か、詳しいことはわからないのですが、「江戸・東京へ進出した春日部の人たち」というテーマについては、幅広くアンテナをはって調査をしていく必要がありそうです。

今回、錦絵をご寄贈いただいた方には、「新嶋原遊郭に粕壁宿出身者がいる」という情報提供もあわせて、資料をご寄贈いただきました。日々、市域の資料を取り扱っているだけでは、気づかない情報・資料をいただき、新たな課題を与えられました。寄贈者の方には、改めて感謝申し上げます。

展示の撤収はじまっています

9月1日まで開催していた「都鳥が見た古代」。展示設営も大変ですが、今回は資料点数も多く、他施設からの借用資料も多いので、撤収も大変です。

撤収の作業中に、八潮市立資料館さんが来館され、次のリレー展示の準備として、資料の撮影を進めていました。

リレー展示は、各市町を巡り、資料展示を実施する施設では、各館の担当者の趣向が加わります。春日部の展示と比較してみるのも、楽しみ方の一つになるでしょう。

リレー展示は、下記日程で開催予定です。

9月7日から9月29日 杉戸町カルスタ杉戸 パネル展示

10月4日から10月28日 松伏町役場 パネル展示

11月2日から12月1日 羽生市立郷土資料館 パネル展示

12月14日から令和7年1月13日 越谷市立図書館展示室 パネル展示

1月25日から3月9日 八潮市立資料館 資料展示

3月15日から4月8日 白岡市立歴史資料館 資料展示

4月12日から4月29日 吉川市中央公民館 パネル展示

5月3日から5月25日 久喜市立郷土資料館 資料展示

6月3日から7月21日 幸手市郷土資料館 資料展示

7月29日から8月24日 蓮田市文化財展示館 資料展示

9月5日から9月19日 加須市パストラルかぞ パネル展示

10月24日から11月26日 三郷市わくわくライブラリ― パネル展示

令和8年1月6日から3月1日 宮代町郷土資料館 資料展示

展示の撤収が済むと、いよいよ次の展示です。

【臨時休館のお知らせ】

9月14日(土)から9月17日(火)は、燻蒸作業を行うため郷土資料館は休館いたします。ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

*14日(土)~16日(月)は、教育センター全館立ち入り禁止になりますのでご注意ください。

*17日(火)は、郷土資料館、視聴覚センター、教育相談センターは祝日の振替のため休館・休所となりますが、埼玉県鉄道高架建設事務所は業務を行っております。

【鋭意製作中】なぞとき郷土資料館の準備をしています

知る人ぞ知る郷土資料館の名物企画(?)「なぞとき郷土資料館 第3弾」の準備をしています。

「なぞとき郷土資料館」は、配布されたプリントを頼りに問題を解いたり、館内を探して回る参加型のイベントです。

なぞとき郷土資料館の始まりは今から約2年前、カジュアルなイベントを取り入れることで「博物館に行く」という敷居を下げ、多くの方に郷土資料館にご来館いただきたいという気持ちで始まりました。

毎年どんな問題にするか、難易度調整、理不尽さはないか等、頭を悩ませます。

その他にも、挑戦してくれた人に楽しんでもらえるよう、色々なものを参考にしながら、景品や宝箱等のアイテムを準備します。

アイディアがすべてうまく形になるわけではなく、トライ&エラーを繰り返しながらの作業です。

このブログを書いている最中も、うまくいかない部分をどう修正するか考えています。

果たして会期に間に合うのか、ん~~~なぞです(苦笑)

とは言え、毎年この企画を楽しみにしてくださっている方のためにも頑張ります!

開催が近づいたら、またご案内します!お楽しみに!

出張授業「幸松と水害」

9月4日、幸松小学校4年生の社会科授業に「でばりぃ資料館」(その起源についてはこちら)。今回は、毎年恒例の幸松地区の水害の歴史について、スライドでお話しをしました。

春日部(幸松)の地形は、河川の近くが土地が高くなっていて、川から離れると土地が低くなっていること、そして、低い土地には水たまりのように水が溜まりやすいこと。だから、過去には頻繁に水害が発生していること、をお話ししました。

昔の話なので、はじめは「?」が頭に浮かんでいる子が多かったのですが、被害の具体的な様子を話すと皆さん真剣な表情で話を聞いてくれました。

授業では、ワークシートを使いながら、被害に遭うだけではなく、地域の人たちが様々な工夫をして水害を予防・減災しようとしてきた取り組みも紹介。なんと、あの「めがね橋」が樋門だったこと、みんなわかっていただけたでしょうか。毎年言いますが、樋門を知っている小学校4年生は、たぶん幸松小学校の4年生だけ、かもしれません。

最後に、110年前の記録「幸松村水害誌」を紹介。実際にも触れていただき、過去の記録の大切さ、過去あった出来事から今や未来を考える大切さを伝えました。

皆さん、学校の先生方、どうもありがとうございました。今度は郷土資料館にワタシに会いに来てくださいね。

次回 #企画展 のチラシが完成しました

次回は毎年恒例の「くらしのうつりかわり」展。一昨年度から同時開催の「なぞとき郷土資料館」も開催します! #かすかべプラスワン

チラシはデザインを一新。「なぞとき郷土資料館」とのコラボチラシです。

「くらしのうつりかわり」は、古くて100年前の生活道具などを展示し、昔のくらしの様子を知ってもらう企画展です。陳列予定の資料は、かつてはありふれたモノでしたが、今はなかなか見ることができないものも並ぶ予定です。今年は、春日部の特産品について展示しようと画策していますが、どうなることやら。いずれにしても、チラシはシンプルなデザインにしました。

打って変わって、「なぞとき郷土資料館」の紙面はカラフルです。担当者力作のデザインです。天使のうめわかくん、悪魔のぐうすけも可愛らしい。絶賛準備中なので、後報をお待ちください。

事業名:くらしのうつりかわりーなつかしのくらしの道具展ー・なぞとき郷土資料館THE THIRD MISSION

会 期:令和6年10月8日(火)~令和7年3月2日(日)

費 用:無料