今日のできごと

修学旅行の裏側で・・・

11月11日と12日の2日間、6年生が修学旅行に行っていました。

その間、「自分たちが最高学年だ!」とやる気に満ち溢れていた5年生たち。

休み時間はいつも通り元気に外で遊んでいましたが、終わりのチャイムを聞くとすぐに「授業が始まるよ。教室に戻ろう!」と下級生たちに声をかけていました。

清掃は普段6年生が担当している場所を5年生で分担しました。

普段6年生がゴミを回収していることに気づき、改めて6年生に感謝の気持ちを持った様子でした。

「6年生がいなくても、学校のみんなが困らないように。」と、委員会の活動もしっかりと6年生から引き継ぎました。

2日目の最後は集団下校。

いつも6年生が持っている各コースの看板を、取り合いになるほど積極的に取りに行きました。

大きな声で指示を出しながら整列させたり、低学年に優しく「何コース?」「こっちだよ。」と声をかけたりする姿が見られました。

短い時間でしたが、最高学年として学校全体をリードする姿はとても頼もしかったです。

来年は、どんな6年生になるのだろうと楽しみになる2日間でした。

【保護者様 10月25日 本日の運動会の実施について】

本日の運動会ですが、予定通り実施いたします。しかし、天候に不安があることから以下の点にご留意願います。

・競技・演技中に濡れる可能性があります。タオル・着替えを持たせてください。

・カッパやポンチョなどの雨具があれば、念のため持たせていただいても構いません。雨具はリュックに入れて応援席に持っていき、着替えは教室に置いていくよう、後糧でもお声かけください。

・レジャーシートが汚れることが予想されます。ビニール袋を持たせてください。

・雨天のため、プログラムが変更になる可能性があります。あらかじめご承知おきください。

・下校時刻等変更になる場合は、LINEスクール連絡帳やホームページにてご連絡いたします。

下水道を学ぼう

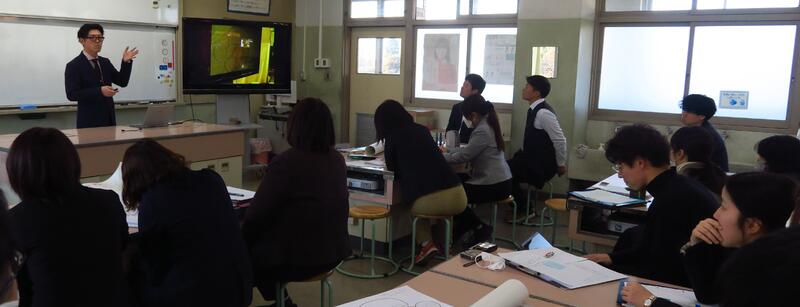

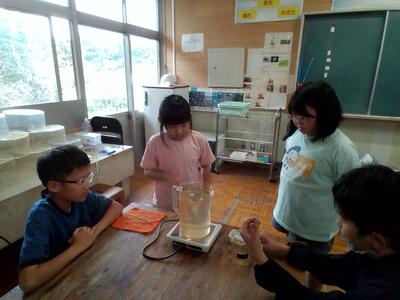

10月9日4年生を対象に「下水道教室」が開かれました。当日は千葉県下水道公社の方々から、実験や観察を通して、水の循環や下水道の役割についてのお話を聞きました。

4年生は社会科の学習「水はどこから」の学習で水の循環や下水道の役割を学びました。まず、担当の方から水の循環と下水道の必要性についての説明や下水処理場の仕組みについて説明をしていただきました。次に、各グループが小さな下水処理場となって水処理(ろ過、希釈、凝集沈殿)を行いました。そして、水道水とほぼ変わらない、透明な水を得ることができました。子どもたちは、汚れていた水がきれいになる過程を驚きと感心を持って見つめていました。しかし、得られた水をパックテストすると、この水にはまだ残っていて目に見えない汚れが残っていて、魚が住みにくい水であることがわかりました。子どもたちは、この実験から水は簡単なことで汚れること、きれいにするには時間と手間がかかること、魚が住みやすい水にするにために微生物の力を借りていることを知りました。

子どもたちは、この学習を通して、私たちのくらしと環境を守るため自分たちができることはは何かを考え、実践していこうという思いをもちました。

3年生醤油工場見学

3年生は、9月19日に「キッコーマンもの知りしょうゆ館」へ行ってきました。

当日は気温も幾分落ち着き、過ごしやすい環境の中で多くのことを学ぶことができました。

現地では、煎餅作り体験と工場見学の2つをさせて頂きました。

煎餅作り体験では、実際の醤油製造で行われている工程を体験しながら、醤油づくりの繊細さや大変さを知ったり、煎餅に出来立ての醤油を塗って食べることで、醤油の美味しさを改めて感じたりすることができました。

いざ焼きたての煎餅を頬張ると、色々なところから「美味しい!」という声が聞こえてきました。

工場見学では、巨大な機械でもろみが作られたり、醤油がボトルに詰められたりする様子をすぐ近くから見ることができました。

醤油製造の工程については社会科の授業で学習してきましたが、実際の現場を見ると、また新たな発見があったようです。ガイドさんのお話にも真剣に耳を傾けている様子が印象的でした。

また、学校と工場との往復には電車を利用しました。小学校入学以降、児童にとっては初めての電車移動でしたが、ルールを守り、安全に乗車することができました。新型車両の姿が見えた時には歓声も上がっていました。

3年生の次の校外学習は11月の「房総のむら」です。次回の校外学習も全員が実りある学びになるよう、3年生の児童、教職員共に頑張って参ります。

夏の思い出を数えよう!1年生 アサガオ

夏の思い出を数えよう!

9月3日、小学校1年生の教室に、夏休みに大切に育てたアサガオの思い出がぎゅっと詰まっていました。ご協力ありがとうございました。夏の間、色とりどりの花を咲かせ、私たちを楽しませてくれたアサガオ。

その後の大きな成長の証として、今日はみんなでアサガオの種を数える活動を行いました。

小さな手のひらに乗せられた、たくさんのアサガオの種。子どもたちは「わあ、たくさん取れた!」と、友達と顔を見合わせてにっこり。声を揃えて「いち、にい、さん...」と数え始めると、教室は楽しそうな声でいっぱいになりました。ある子の植木鉢からは、なんと124個もの種が見つかり、大きな歓声が上がりました。

この活動を通して、子どもたちはたくさんの発見をしました。 「ふうせんみたいなものの中に種が入っていたよ!」 「ふくらんでいるたまねぎみたいなかたちのもののなかに部屋が3つあったよ!」 「ぼくのは部屋が2つに分かれていた!」

それぞれが観察したことを言葉にして伝え合い、新しい学びへとつながっていきました。アサガオの不思議な姿に目を輝かせながら、「また育てたいな」と話す声も聞かれました。

夏の終わりに、小さな命の不思議と成長を実感した1年生。種を数えるだけでなく、友達との協力や新たな発見の喜びを感じる、貴重な時間となりました。また来年も、子どもたちの「育てたい」という気持ちが、素敵な花を咲かせてくれることでしょう。

5年生 林間学校

5年生は、7月3日〜4日に林間学校に行ってきました!

1日目の朝、教室に集まると「忘れ物はないかな?」「係のセリフをもう一度確認しておこう!」とみんなそわそわしていて、この日を本当に楽しみにしていたことが伝わりました。

準備が整うと体育館に移動し、出発式を行いました。

ハキハキと進行する実行委員6人がとても頼もしく、みんなの気持ちが高まる出発式となりました。

出発式が終わると、いよいよ茨城県立自然博物館へ向け出発です。

博物館では、グループごとに宇宙や生物など様々なことについて学びました。

特に恐竜の展示が興味深かったようで、鳴き声に驚きながらもみんな夢中になって見ていました。

グループごとにお弁当を食べ、さしま少年自然の家に向けていざ出発!

さしま少年自然の家での最初の活動は焼きプレートづくりです。

自分の名前や家族へのメッセージなど、思い思いの言葉を書いていきます。

バーナーで炙る作業も自分たちで行い、貴重な経験にみんな大興奮でした。

焼きプレートの後は、レク係が企画したドッジボール大会が行われました。

広い芝生の上で白熱した戦いが繰り広げられ、優勝したチームにはなんとメダルのプレゼントもありました。

夕食を食べた後は、いよいよ待ちに待ったキャンプファイヤーです。

火の精たちの呼びかけとともに、みんなで「友情」「思いやり」「情熱」を持つことを誓い、営火台に火が灯されました。

無事に火がついた後はお楽しみのレクの時間です。

1番盛り上がっていたのは猛獣狩りで、「こっちにおいで!」とお互いに声を掛け合っていて、とても楽しい雰囲気でした。

ダンスの時間は、ダンス係を中心に練習した「ジェンカ」「マイムマイム」「オクラホマミキサー」の3曲を全力で踊りました。

練習の時は手をつなぐのを恥ずかしがっていた「オクラホマミキサー」も、本番はとても楽しそうに踊っていました。

そして最後に、みんなで「青と夏」を歌いキャンプファイヤーを締めくくりました。

全員が笑顔で全力で歌っていた時間は、きっと子どもたちにとって大切な思い出になったと思います。

最初は少し小さかった火も、5年生の勢いに負けじと最後は大きな炎になり、無事にキャンプファイヤーが終了しました。

「夜は友達とたくさんおしゃべりするぞ!」と意気込んでいましたが、部屋に戻りお風呂を済ませると、みんな疲れていたようですぐに眠ってしまいました。

2日目のメインの活動はカレー作りです。

調理係の人たちからは、「包丁は調理実習で練習したから大丈夫!」と頼もしい声が聞こえてきました。

かまど係の人たちは、暑い中かまどの前で火をあおぎ、最後まで力強い炎を燃やし続けてくれました。

出来上がったカレーは大満足の出来栄えだったようで、「先生、食べてください!」とあちこちの班が自信作のカレーを持ってきて食べさせてくれました。

最後に、退所式でさしま少年自然の家の職員の方にお礼をしました。

職員の方に「楽しかった人!」と聞かれると全員笑顔で手を挙げていました。

ここでしかできない経験をたくさんした2日間は、忘れられない思い出になったことと思います。

今回の林間学校では多くの児童がレクやキャンプファイヤーなどのリーダーを務め、「自分たちで行事をつくり上げる」喜びを感じたと思います。

この経験をこれからの学校生活にも生かし、柳沢小学校のリーダーとしてさらなる成長を見せてくれることを期待しています!

『校うなチャレンジ』今年もやります!

子どもたちが待ちに待った夏休みがやってきます。普段できないことにチャレンジし、好きなことに夢中になって、とことん工夫して取り組む夏です。自分はこんなことが得意かも?と新たな発見があり、認められて自己肯定感をあげられる、そんな夏になると良いなと思っています。今年度も「校長をうならせたら表彰します」チャレンジを実施します。

子どもたちのアイデアで、ユニークなことにチャレンジしてほしいと思います。チャレンジには失敗もつきものです。なぜ失敗したのか分析して、どう改善していくか、そうした過程も大切な体験です。温かな励ましで、ご支援ください。発見をスライドにまとめたり、動画を作ったり、プレゼンテーション力もポイントとなります。

これまでの印象深い取組みは「英語のスピーチコンテストに参加することにしてみた」チャレンジです。課題の英文原稿を聞いて書いて覚え、辞書を引いて意味を考え、翻訳アプリと比較して日本語訳を完成させるなど工夫した取り組みでした。当日は流ちょうなスピーキング、たっぷりとした間合い、堂々としたジェスチャー、聞く人の心を引きつける素晴らしいパフォーマンスでした。

参加の手続きは、簡単。9月になったら、夏休みに取り組んだ作品に「校・うな・チャレンジ」の紙をつけて提出するだけです。積極的な取組みをどうぞよろしくお願いいたします。

6年生 火起こし体験

6年生は、社会科の学習で縄文時代について学びました。

市の職員の方が学校に来て、実際に野田市で発見した縄文時代の土器を見せてくれました。

野田市ではたくさんの土器が発掘されているようです。

子どもたちは、職員の人の説明を興味津々で聞いていました。

そのあと、縄文時代のくらしを体験するということで、火おこしをしました。

体験が始まると、早い班では5分もかからずに火をおこしていました。

こんな早さで着くことはあまりないのですが・・・センスがあってびっくりです!

市の職員の方々にサポートを受けながら、2クラスすべての班で火をおこすことに成功しました。火をおこすたびに拍手が起こっていました。

子どもたちの充実した顔がとても印象的で、貴重な体験になりました。

3年生 6月の様子

3年生では、社会科や総合的な学習の時間を通して、身近な地域や野田市に関する学習を進めております。

6月17日にはベルク柳沢店にスーパー見学に行ってまいりました。

店長さんや副店長さんにご案内して頂き、普段は見られないバックヤードを見学したり、普段の授業の中で生じた質問に回答してもらったりすることができました。

商品の陳列の工夫やバックヤードにある冷蔵庫の冷たさなどを実際に体験することができ、非常に有意義な校外学習となりました。

総合的な学習の時間では、外部の講師の先生に教えに来て頂き、野田市の伝統舞踊である「野田踊り」や「野田小唄」の練習に取り組んでおります。

隊形を変えながら音楽に合わせて手足を動かす難しい踊りですが、子どもたちは声を掛けながら一生懸命練習しています。練習を重ねる度にめきめきと上達してきており、子どもたちも自信を付けている様子です。

野田踊りの練習は夏休み明けも続けてまいります。更に練習を重ね、迫力やキレのある踊りを踊れるようになる子どもたちの成長が今から楽しみです。

廃油キャンドル

4年生は社会の学習で「ごみをへらす工夫」について調べました。

その学習では、ゴミとして捨ててしまうものも、場合によっては資源として再利用し、別なものに生まれ変わらせることができる、ということを学びました。

社会科で学んだことを活かすべく、総合的な学習でも資源や自然について考えを巡らせました。総合的な学習で連携をしている、清水高校の皆さんと一緒に廃油でキャンドルを作りました。

残念ながら作っている最中の写真はありませんが・・・

家庭で使い終わった空き瓶と廃油を持ち寄り、クレヨンで色を付けました。

後はご家庭でも使っている廃油を固める薬剤をつかって完成です!

できあがった作品をもって記念撮影!

とても充実した時間になりました!

清水高校の皆さん、どうもありがとうございました!!

6月10日 アンデルセン公園

あいにくの雨模様となりましたが、2年生は元気に「アンデルセン公園」へ校外学習に行って来ました。

午前中は童話館や風車の周辺を散策しながら、アンデルセンの世界にふれました。雨の中でも子どもたちは興味津々で、展示物をじっくり見たり、お話の世界に思いをはせたりと、楽しそうな表情がたくさん見られました。

その後は、イベントドームで集合写真を撮影しました。少し肌寒い気候でしたが、みんなそろってにっこり笑顔!思い出に残る一枚となりました。

午後の活動では、思い出の集合写真を飾る「写真たてづくり」に取り組みました。

子どもたちは、飾り付けの方法によって二つのグループに分かれて制作を行いました。

ひとつは、自然素材を使って飾る“木のグループ”。目を輝かせながら「なにをつかおうかな。」と材料を選び取り、自然のやさしくてぬくもりのある作品ができあがりました。

もうひとつは、カラフルなタイルを並べて飾る“タイルのグループ”。自分で色の組み合わせを考えながら、模様を工夫して貼る姿がとても真剣で、個性豊かでポップな作品が完成しました。

どちらのグループも、子どもたちのアイデアと創意工夫がたっぷり詰まった、世界にひとつだけの写真たてになりました。おうちに持って帰った作品を見ながら、お子さんと一緒に校外学習の思い出を振り返っていただけたらと思います。

子どもたちは雨にも負けず、友達と楽しく充実した時間を過ごすことができました。

1・2年生交流会 学校探検

5月14日(水)には1年生と2年生の交流会を、28日(水)には学校案内を行いました。

2年生は、この日のために「どこを」「どのようにまわるのか」をグループのみんなで相談し、計画を立てました。

実際に校庭や学校の中を回りながら1年生に場所の説明をしていました。子どもなりにお世話しようという気持ちを持てた活動となりました。

「お世話をされる側」から「お世話をする側」に!

2年生の成長を感じました!

ほほえみの活動 5月28日

5月28日(水)は盛りだくさんの1日でした。

午前中には「ほほえみ音楽」があり、みんなでリズム遊びを楽しみました。手拍子やリズムに合わせて体を動かし、自然と笑顔があふれる時間になりました。

1・2年生は「学校案内」にも取り組みました。2年生が1年生の手をとって校舎をまわりながら、教室や特別教室などを丁寧に紹介していました。少し緊張していた1年生も、やさしく声をかけてもらいながら安心して歩くことができました。頼もしい2年生の姿に、成長を感じました。

お昼休みには、全校のたてわり活動が行われました。異学年の友達と一緒に遊んだり協力したりする中で、交流の輪が広がっています。

帰りは集団下校と、いろいろな活動を通して、今日も子どもたちはたくさんの経験を積み、笑顔で1日を過ごしていました。

プールボランティア、ありがとうございました!

ここ数日、一気に夏が近づいてきたような陽気になっています。

少し暑かったですが、プール掃除には絶好の一日となりました!

前回のウォーターパーク清掃ボランティアでも多くの方に来ていただきましたが、今回は何と12名もの方にご参加いただきました!!12名の中には、飛び込みで来ていただいた方も・・・その気持ちがありがたいです!

また、今回は地域貢献の一環として「スポーツクラブ&サウナスパ ルネサンス 野田24」のスタッフの方にもご協力をいただきました!

最初は泥や葉っぱを取り除いていきます。

写真は取り終わったあとの状態ですが・・・

水を流しながらブラシをかけて・・・

プールサイドもきれいにしていただきました!

例年の掃除だと、プールの底が見えるまで午前中いっぱいかかるところを、1時間かからない位の早さで終えることができました!

参加していただいた皆様で休憩タイム。

普段なら丸一日かかってしまうところを、今回皆様にご協力いただいたおかげで何と2時間かからないで終えることができました!

これで児童も気持ちよくプールが使用できます。

皆様の気持ちと笑顔がとてもうれしかったです!

PTAをボランティア化して2ヶ月が経とうとしています。

まだまだ手探り状態ですが、徐々に輪が広がっていることがありがたいです。

本日ご参加いただいた保護者の皆様、スポーツクラブ&サウナスパ ルネサンス 野田24の皆様、本当にありがとうございました!

今後ともよろしくお願いいたします。

ウォーターパーク清掃ボランティア、ありがとうございました!

ウォーターパーク、皆さんのご協力もあってとてもきれいになりました!

せっかくなので、子どもたちにゆっくり楽しんでもらおうと、ベンチを出しました。

特に告知していなかったので、「座っていいのかな?」とためらう子も多かったですが、一人が座り始めると次々に交代で使い始めました!

雨の日や風が強い日には出しませんが、様子を見ながら今後も使ってもらおうと考えています。

ウォーターパークをきれいにしていただいたからこそ、ベンチを出すことができました!

ボランティアに参加していただいた皆様、ありがとうございました!!

5月のほほえみ体育の様子

ほほえみ学級では、5月から体育の学習として「マット運動」に取り組んでいます。体育館にマットを運ぶところから、子どもたちの活動は始まります。友達と声をかけ合いながら、力を合わせてマットの準備をする姿がとても頼もしく感じられます。

活動では、前転やゆりかごなどの基本的な動きに挑戦しています。最初は少し緊張していた子も、少しずつコツをつかみ、「できた!」という笑顔がたくさん見られるようになってきました。友達の頑張る姿に刺激を受けながら、みんなで楽しく体を動かしています。

これからも、安全に気をつけながら、ひとりひとりのペースでのびのびと取り組んでいけるよう、見守ってまいります。

1・2年生交通安全教室

5月13日(月)の3・4時間目に、1・2年生を対象とした交通安全教室を実施しました。

今回の教室では、野田警察署の交通安全課の方々を講師にお招きし、日頃の登下校や日常生活の中で気をつけるべき交通ルールについて学びました。

まず初めに、講師の方から道路の正しい歩き方や横断歩道の渡り方、信号の意味など、基本的な交通ルールについて分かりやすく説明していただきました。児童たちは真剣な表情で話を聞き、質問にも積極的に答えていました。

その後、実際に模擬横断歩道を使って、安全確認の仕方や信号の見方などを実践しました。左右の確認や手を挙げて渡る動作など、教わったことを一つひとつ丁寧にすることができました。

今回の交通安全教室を通して、児童たちは「自分の命は自分で守る」という意識を高めることができました。今後も学校では、交通安全の大切さを繰り返し伝えながら、児童の安全な登下校を支援してまいります。

保護者の皆さまにおかれましても、日頃からお子様と一緒に交通ルールについて話し合い、ご家庭でも安全意識を高める取り組みにご協力いただけますよう、お願いいたします。

ウォーターパーク清掃ボランティア!!

暑くもなく、寒くもなく・・・

ウォーターパークを清掃するには、ちょうど良い陽気でした。

今回、フォームで募集をかけさせていただきましたが、何と7名もの方にご参加いただきました!!

浮いているゴミや葉っぱ、浮き草を掃除し・・・

堆積した泥をすくっていきます。

作業をしていく中で、様々な生き物を見ることができました!

オタマジャクシや・・・

去年放流したエビを見つけることができました!

ちょっとわかりにくいですが・・・

他にもドジョウやタナゴ?の姿を見ることができました!!

1時間ほどの作業で、かなりきれいにすることができました!

今は清掃したてで、まだ濁っていますが、水が澄むことが今から楽しみです!

ご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございました!

次回5月21日(水)にプール清掃があります。

現在8名の方に手を挙げていただいております。

まだまだ募集していますので、ご参加いただければありがたいです!

一緒に楽しい時間を過ごしましょう!!

ようこそ!ピカピカの一年生!~笑顔あふれる「一年生を迎える会」~

春の暖かな日差しが降り注ぐ中、本校では「一年生を迎える会」が盛大に開催されました。お兄さんお姉さんたちが中心となり、計画から準備、運営まで、心を込めて一年生のために作り上げた会は、終始温かい雰囲気で行われました。

一年生を、在校生は温かい拍手と笑顔で迎えました。アーチをくぐり表情は少しドキドキしているようでした。縦割りリーダーから名前を呼ばれ、元気よく返事をしていました。

会の中で、特に盛り上がりを見せたのは、児童会が企画した小学校クイズでした!柳沢小に関する様々なクイズが出題され、一年生はもちろん、在校生も一緒になって考え、大いに盛り上がりました。正解が発表されるたびに、歓声があがり、体育館は笑顔と熱気に包まれました。一年生にとって、小学校のことを楽しく知る良い機会になったようです。

この「一年生を迎える会」を通して、一年生は小学校への期待を膨らませ、在校生は優しい気持ちで新入生を迎え入れることができました。この温かい繋がりを大切に、これからもみんなで楽しい学校生活を送っていきたいと思います。

新しい出会いと希望に満ちたスタート

春の光が降り注ぐ中、令和7年度の着任式・始業式が滞りなく行われました。

新しく本校にお迎えした先生方は、温かい拍手の中、少し緊張した面持ちながらも、子どもたちのキラキラとした瞳に希望を膨らませているようでした。代表の児童が歓迎の言葉を述べると、先生方は笑顔で優しく応えられ、これから始まる新しい日々への期待が感じられました。

そして、この春、新たに3名の仲間が本校に加わりました。温かい拍手で迎えられた転入生は、少し照れながらも、これから始まる学校生活への期待に胸を膨らませている様子でした。在校生も新しい仲間が増えたことを心から歓迎しているようでした。新しい学年、新しい仲間との出会いに、希望を胸に目を輝かせている子どもたちの姿は、私たち教職員の励みとなります。

子どもたちは新しい仲間との出会い、新しい学びへの挑戦。ドキドキしながらも、希望に満ちた子どもたちの表情が印象的でした。

本年度も、教職員一同、子どもたち一人ひとりの成長のために精一杯努めてまいります。ホームページでは、子どもたちの活動の様子を随時発信してまいりますので、ぜひご覧ください。保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

6年生と最後のたてわり遊び

今日は6年生と遊ぶ最後のたてわり遊びです。日差しも暖かく,皆にこにこ顔で集まってきました。

「今日は最後だからちゃんと6年生の言うことを聞くんだよ」なんて言われて、甘えている1年生もいました。

タイヤ跳びジャンケンやけいどろ、ドッジボール。だるまさんが転んだの遊びもありました。

あてられると敵チームになってしまうドッジボール(?)では、何度もあたる高学年が赤になったり白になったり。「敵だか味方だかわかんないよ~」と言われながらも大活躍。結局、小さい子があたらないようにかばってとってあげるから、たくさん当たってしまうんですね。こんなところにも柳沢の子どもたちの優しさが。

終わりの挨拶をしようとすると,5年生から「ちょーっと待ったー!!」の声。

「6年生のみなさん、前に出てきてください。今まで遊んでくれてありがとうございました!!」

やさしく面倒を見てくれて、面白いことを言ってくれて、たくさん遊んでくれてありがとう。卒業まであと少し。小学校での思い出をたくさん作ってね。

感謝と喜びの会 パート2

パート1の続きです。

3年生は「エーデルワイス」のリコーダーを演奏しました。音が一つに透き通っていてとてもきれいです。真剣に演奏する3年生、とても素敵でした。「ありがとうの花」も歌ってくれました。

♪ ありがとうの花が咲くよ きみのまちにもほらいつか…… 優しい歌詞が3年生の元気な歌声にぴったりでした。

4年生はリーコーダーによる演奏「オーラリー」と「あなたに会えて」の合唱です。

のびやかに無伴奏の「らーらーらー」で静かに始まると、その真剣な歌の響きにみんな引きつけられました。

♪ あなたが教えてくれた 勇気を持って生きること

4年生のみんなが歌に込めた思いが伝わってきて、歌が終わった後も余韻の残る会場でした。

5年生は、「365日の紙飛行機」を歌いました。さすが高学年らしい重みのある歌声です。

♪ その距離を競うよりどう飛んだかどこを飛んだかそれが一番大事なんだ

パートに分かれて歌うのはなかなか難しいのですが、互いのメロディを聴き合いながら、ハーモニーを作っていました。最後に飛ばした紙飛行機が、すうっと6年生の手元に届きました。先輩達への5年生の思いも伝わったのではないかなと思いました。

6年生は、これまで交通安全でお世話になってきた皆さんへ感謝の気持ちを伝え、プレゼントをお渡ししました。西山市民の森で見つけた木で手作りした箸置きです。皆さん、にこにこと受け取ってくださいました。

6年生へのプレゼントは5年生が準備してくれた色紙です。みんなで撮った写真が貼ってあります。宝物です。

そして6年生がステージに上がりました。ステージ脇の飾りは3年生が作ってくれました。6年生の胸に輝いているのは1年生からのプレゼントのペンダント。2年生は招待状,4年生は花のアーチ。全校のみんなが大好きな6年生のためにここまで準備をしてきました。

6年生は「ふるさと」の合唱で思いを伝えます。6年間、様々なことがあった、その思い出を一つ一つ心に浮かべながら歌っているのかな、そんな表情の皆さんでした。

6年生と過ごす時間もあと少しです。たくさんのふれあいができるといいですね。

感謝と喜びの会 パート1

2月22日に、感謝と喜びの会が行われました。保護者の方もおいでになり、大盛況の会場の雰囲気に子どもたちもわくわくドキドキが止まりません。

まず最初に、1年生が大好きなお兄さんお姉さんの紹介をします。6年生一人一人にたくさんの思い出と、そして夢があります。1年生は原稿を見ないで,元気よく紹介をしてくれました。

6年生が花のアーチをくぐって登場します。一人一人まっすぐ前を見つめ、堂々と入場しました。

仲良しの6年生が登場すると、みんな一生懸命手を振ったり拍手したり。それに応えてポーズでおどけてみせる一幕も。サービス満点の6年生です。

児童会の皆さんから「新児童会」の皆さんへ、大事な鍵が渡されます。鍵にはこれまでの先輩の名前が刻まれています。伝統の重みを感じます。

2年生は、「小ぎつね」ピアニカと歌の発表です。みんな音がそろっていてとてもきれいです。ちょっと替え歌になっています。「6年生ありがとう」 一生懸命歌う姿に感動しました。この表情をご覧ください!

続きは次回。

ご覧になりましたら、子どもたちの活動に応援のグッドボタンをお願いします。

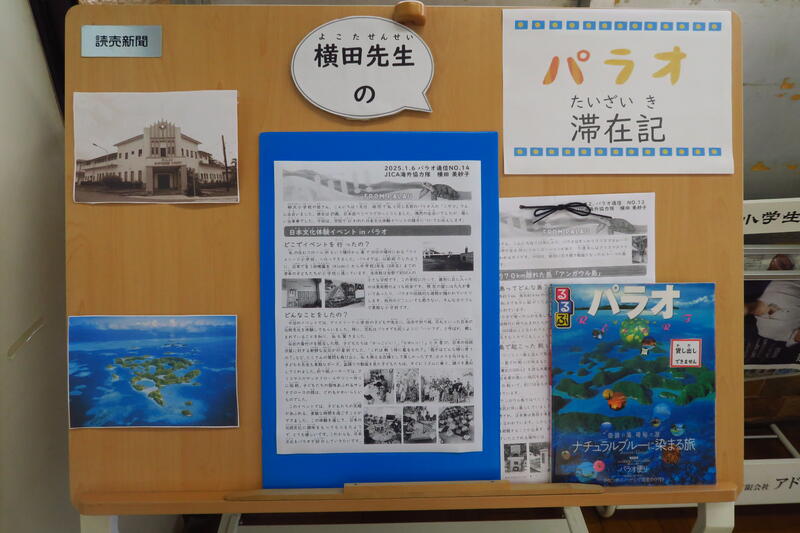

パラオの友だちへ ぼくたちの野田踊りを見てください!

2月18日パラオのアイメリーク小学校の子どもたちとオンラインの交流が行われました。本校の3年生はこれまで総合的な学習の時間に、坂東先生をお招きして、野田踊り、野田小唄の踊りの練習をしてきました。これら二つの野田に伝わる踊りは、野田の醤油や、つく舞なども関連のある地域に根ざした郷土芸能です。どんな意味があって、どういう風に踊ったらよいか、教えてもらってきました。

「せっかく上手になったから、もっとたくさんの人に見てもらおう!」ということで、パラオ共和国にJICA海外派遣となっている本校の横田先生に白羽の矢が立ったのです。

「そうだ、外国の子どもたちにも見てもらおうよ!」「世界中に出ちゃうのは恥ずかしいかも」「踊りを見てもわかるのかなあ」いろいろな意見が交わされました。「録画されるよりも、オンラインがいい!」と言うことでリアルタイムで交流をすることになりました。

いよいよオンラインで画面が共有され、パラオのアイメリーク小学校の子どもたちが映し出されると一斉に歓声が上がります。「アリー!!」おぼえたてのパラオ語の挨拶です。

英語で野田市や学校について自己紹介をしたあと、実際に踊りを見てもらいました。みんな、衣装も着けていて準備万端。どんな顔をしてみてくれているのかな?ちょっぴり画面の反応を気にしながら、踊りました。

途中、機械のトラブルなどもありましたが、無事自分たちの踊りを見てもらい、交替。今度は、パラオに伝わる「ルク」という男性だけが踊る戦いや狩りの際に踊るという踊りを見せてもらいました。言葉はわからなくても、所々でパラオという言葉が繰り返されます。足でリズムを取るところもだんだん自分たちの中に入ってきました。何パターンもあって、「すごい長いね!」と驚きの声も。

みんな真剣に見つめていました。パラオ語クイズ、日本語クイズもやりました。

パラオ語全体の四分の一が日本語由来のもの。センセイ、ダイジョウブ、アブナイは日本語と同じ意味。アジダイジョウブ=おいしい アイコデショ=じゃんけんぽん 醤油のことはキッコーマン! すでに予習しているので、子どもたちは楽しそうに交流していました。乾杯はカンパイというそうですが、おとしよりのなかにはショウトツという方もいるそう。

「自分たちとは違う踊りだった」「自分たちが調べたこととは違うこともあった」

世界は広い。でも、つながることができる。素敵な体験でした。

ご覧になりましたら、下のいいね!を押していただけると、子どもたちや先生たちの励みになります。

集団下校にて

「生活委員会です。今日は毎週水曜日に下校を見守ってくれているボランティアの方々について紹介します。いつも、ボランティアの方々に感謝の気持ちを伝えていますか?

私たちのために寒いときも暑いときも見守ってくれます。今日は集団下校の日です。ボランティアの皆さんに感謝の気持ちを伝えましょう。」

こんな素敵な放送が給食の時間に聞こえてきました。放送委員会と生活委員会の子どもたちです。

「ボランティアの方って言ったけど、みんなはお名前知っているの?」と聞いたら、「〇〇さん、踊りを教えていただいているおうちの方だから知っているよ」とか「〇〇君のおばあちゃん」など、結構、お名前を知っていることに感激しました。

6年生にとっては、6年間、毎週のように、近所の方が付き添って歩いてくださっていたわけですから、あそこの家のおじいちゃん、おしゃべりをしたことがある方など、子どもたちなりに親しみを感じていたのですね。

集団下校の際には「いつもありがとうございます!」とひときわ大きな声での挨拶が響いていました。ハイタッチをしたり、手を振る子どもたちも。

一年間安全の見守りをしていただいたおかげで、子どもたちは元気に登下校をすることができました。ありがとうございました。

感謝と喜びの会に向けて 音楽室にて

感謝と喜びの会に向けて、音楽室では発表の練習が佳境となっています。パートに分かれて、役割を持って、歌や合奏の練習をしています。

2年生と5年生の練習の様子ですが、とても素敵な表情で取り組んでいます。一年間の成長の感じられる姿です。当日の発表は立ち見となりますが、お時間のある保護者の皆様はどうぞご覧ください。

児童会プレゼンツ「全校かくれんぼ」

2月12日に全校かくれんぼが行われました。児童会プレゼンツ「全校かくれんぼ」。一体どんな感じかな?とわくわくしながら子どもたちが体育館に集まってきました。たてわりグループに分かれて、少人数で出発します。隠れているのは6年生。大きな体を縮めて、見つからないように校舎のあちらこちらで息を潜めて待っています。5年生が各グループで「どっちを探す?」「次に行ってみようか」などとやさしく声かけをしている姿も頼もしい。

中には、「誰も来ないんだけどー」と隠れた場所から出てきてしまう6年生も。教室をぐるぐる探して、隠れているのを発見した子どもたちは「ミーつけた!」と大きな声。見つけられた6年生も嬉しそう。ヒントカードを持っているのは体育委員さん。「6年生で見つかっていないのはあと3人です!」なんて放送委員さんも活躍しています。

校庭にも隠れているようです。「さがしにいかなくっちゃ」校舎のいろんなところに隠れ文字も仕込んでありました。暗号は解けたかな?面白い企画を考えてくれてありがとう。

北部小学校とのドッジボール交流試合

2月17日、待ちに待った北部小学校との交流試合が行われました。青少年カップドッジボール大会が天候不順のため実施できなかったので、練習してきた子どもたちに力試しの機会があったらと、北部小学校の先生方と本校の先生方が計画してくれたものです。北部小学校からは15名の選手が徒歩にて参加してくれました。

練習からすこし間があいてしまったので苦戦中です。

北部小学校の選手も、柳沢小の選手も機敏な動きにギャラリーから拍手が起きます。

先生から「相手に投げるときに、上手な人に投げたらとられるよ」とアドバイスがありましたが、それでも投げちゃう。取られちゃう。とても楽しい交流試合でした。6年生の中には、北部中へ進学する児童もいます。よい出会いができました。

大道芸のプロパフォーマーおろしぽんづさんがやってきた!!

2月13日、柳沢小学校にプロパフォーマーのおろしぽんづさんがおいでになりました。子どもたちの手作りウエルカムボードでお出迎え。「うれしいなあ」とニコニコ喜んでくださいました。大道芸を見たことがない子どもたちもたくさんいます。ドキドキわくわくのパフォーマンスが始まります。

最初は普通のけん玉。皿にのせるだけで拍手がわきますが、次に取り出したのは……五連けん玉!一気に子どもたちの歓声も大きくなりました。身を乗り出して息をのんで見つめています。

コーンをたくさん組み合わせてバランスをとったり、コーンを使ったお手製けん玉にチャレンジさせてもらったり。

どうやっているの?、どうなっているの? 興味津々、失敗したって大声援。「がんばれー!もう一回!」おろしぽんづさんと子どもたちが一体となって盛り上げていきました。見ている観客側がいかに上手に盛り上げていくかで、やりやすさは違うのだそうです。パフォーマーと観客とが一緒に楽しい時を作る。大切なことを教えていただきました。

パフォーマンスのあとには質問タイム。高学年になるとさすがの質問も。「大勢の前では緊張もあると思いますが、どうやって打ち勝つのですか?」という深い質問も。「観客の中に味方を見つけるんです。うんうん肯いている人、身を乗り出している人、そんな人がボクの味方です。お客さんの中に一人でもそういう人がいたら、その人の方を見てチャレンジするんです。」と緊張に打ち勝つ秘訣を教えてくれました。

「失敗したのは、チャレンジしたからです。チャレンジしないと失敗もできません。」「好きなものを見つけてください。自分の好きなものを大切に。友だちの好きなものも大切にしましょう」心に響く言葉をたくさんいただきました。

6年生と給食を召し上がっていただきました。最後に色紙をいただいたので、教頭先生とパチリ。

今回の行事は、保護者の皆様がバザーを中心としてご協力いただいたおかげで実現しました。ありがとうございました。

5年 防災教育出前授業「命を守る避難指示」

2月6日(木)、野田市安全防災課の皆さんが出前授業をしてくれました。

令和3年にガイドラインの改定がありました。

「緊急安全確保(黒色)」のレベルになる前に、避難指示(紫)、高齢者等避難(赤)という段階があります。

「まだ大丈夫?」「うちは安全かも」と避難指示を軽視することなく、正しい知識と判断で行動できるように、資料を使って深く学んでいきました。自宅がどのくらい浸水するのかを知り、防災意識を高めました。

マイ・タイムラインとは、台風の接近等によって、大規模な水害や土砂災害が発生する時に備えて、あらかじめ、「いつ」・「誰が」・「何をするのか」を時系列で整理しておく避難行動計画です。

自分のうちだったら、と具体的にイメージして、いざに備えました。

1年 体育 こんなものがバトンなんです

体育館で何やら楽しそうなリレーが始まりました。

ワニがいます。イルカがいます。黄色いのは何だろう?ラッコかな?

くぼた先生が大きく膨らましてくれた巨大バトンです。

しっぽがつかないように、引きずらないで~ 次のお友達にやさしく手渡し。

つかんで走る、抱えて走る。もはや誰が走っているのか見えないことも。

巨大バトン、とっても盛り上がりました。

3年 消防署見学

少し前のことになりますが、3年生が消防署見学に行きました。学校から歩いて宮崎にある野田市消防本部に向かいます。到着すると隊員の方が出迎えてくれました。救急要請があった時をイメージして、救急車の中を見せていただき、担架で運ばれる体験をして、消防車も間近で見せていただきました。

「急に出動することもあります」。市民の命を守るため、隊員の方々は真剣に訓練を重ね、日々準備を怠らないようにしていることを教えてもらいました。背筋がピンと伸びる3年生でした。

4年生 版画 どんな世界が広がるのかな?

4年生は初めての彫刻刀を使って版画に挑戦しています。かたい木の板に彫るのではないので、気持ちよく彫ることができます。白いところをどう表現するか、自分の思っているのとは違って反転するところが意外性があって面白そうです。インクをローラーでつけたあと、刷り紙を乗せて慎重にバレンでこすっていきます。ずれないように丁寧に。真剣そのもの。刷面を見るまで気は抜けないのでした。

刷り上がったあと、裏から水彩絵の具で仕上げていきます。カラフルな、柔らかな、芸術的な、ユニークな、独創的な、作品が仕上がりました。

にこにこ大作戦拡大中パート2

にこにこ大作戦を進めている1年生。学校のみんなもニコニコさせちゃおうということで6年生と落ち葉集めをしました。6年生のお兄さんが広げてくれた大きなビニール袋に「こんなに集まったよー」「たくさん入れちゃおう、ぎゅうぎゅう」なんていいながら校庭の落ち葉をたくさん集めてきれいにしてくれました。6年生が「すごいね」「頑張ったね」と言ってくれるから、張り切る1年生です。

落ち葉を入れる袋を使って今度はビニール袋リレーです。ふくらませたビニール袋は風を受けると結構走りにくい。わあわあ言いながら競走です。そのあと手作りかざぐるまリレーや6年生と鬼ごっこ。1年生は口々に「すごい楽しかった」「6年生と遊べてうれしかった」と感想発表。「1年生も思ったより足が速くてびっくりしました」と思わぬお褒めの言葉ももらいました。またやりたいね。

小さくなった上履きは

小さくなった上履きがおうちに眠っているということはありませんか?

月曜日の朝、「上履きを忘れたので貸してください」と子供たちが職員室にやってきます。ちょうどちょうど良い大きさを探して貸し出しノートに名前を書いて、「洗って返してね。」と言って貸し出します。ところが最近、貸し出し用の上履きはこの状態です。

返却がまだのこともありますし、たまたま忘れた子供が多いこともあります。小さな1年生が大きなサイズを履くのは危険ですし、上級生が小さな上履きにぎゅうぎゅう足を入れようとしているのもかわいそう。そんな時は「外靴をきれいに拭いて使ってください。」ということになります。

そこでお願いです。学校で貸し出した上履きがある場合は早めにお戻しください。またお子さんが成長して履けなくなった、まだ使えそうな上履きがある場合は学校にお寄せいただけると助かります。お名前の部分を消して、貸し出し用として使わせていただきます。

冬の朝は廊下も寒く 、子供たちも足が冷たそうです。ご協力をよろしくお願いします。

薬物乱用防止教室

2月3日に5年生で薬物乱用防止教室が行われました。講師の先生は学校薬剤師の斉藤先生です。そもそも「薬物って何?」というところからのスタートです。私たちが、病気や怪我の治療のために使うお薬も薬物です。「決められた量を正しく使う、これは乱用(濫用)とは言いません。違法な薬物や、違法ではなけれど過剰に摂取する、そういうところに問題があります。」

斉藤先生が取り出したのは、発泡スチロールでできた脳の模型です。そこにシンナーの液体を少し入れると…… .なんと発泡スチロールの脳は溶け出してしまいました。実際のシンナー乱用により脳が縮んでしまった人の写真を見せてもらい、いつもは元気な5年生も言葉になりません。「みんなが何気なく書くことができるうずまき模様も、こんなふうに手が震えて、ぐちゃぐちゃになっちゃうんです。」

「やめたいと思ってもやめられなくなってしまう」薬依存の怖さ、やめたと思ったのに何年か経った後でも影響が出てしまうことがある、自分や周りの大切な人を巻き込んで人生を狂わせてしまうことなどを教えてもらいました。

いわゆる犯罪や事件として知っている薬物以外にも、子供たちの身近な飲料にも使いすぎると体に害になる薬物が存在します。疲れたときに飲むと元気になるイメージのエナジードリンクも、含まれるカフェインの量が多いものは、子どもたちの体には摂りすぎとなります。

「オーバードーズ」という言葉も勉強しました。「もし、違法薬物を使ってみないと誘われたら、どうやって断ったらいいんですか」という質問がありました。真剣に自分ごととして受け止め考えている様子が伺えました。子供たちのノートにはびっしりとメモが書かれていました。

3年社会 暮らしの安全を守る

3年生の教室では、「みんなの暮らしの安全を守るために、だれが、どのようなことをしているのだろうか?」ということを勉強しています。みんなの生活でひやりと感じたこととして、「交通事故を見たことがあるよ」「16号にお花が飾ってあった。きっと交通事故があったと思う。」「家の中にハチやアブが入ってきて怖かった」等の発表がありました。

そういえば今年はスズメバチもたくさん飛んでいて対応していただきましたし、野田市のまめメールでは「イノシシ捕獲」の連絡がたくさんありました。どこかで、誰かが私たちの安全を守るお仕事をしてくれているのですね。

教科書では、宇都宮市の事故と事件の件数がどんどん減っていっているグラフが示されています。

「野田市はどうだと思う?クラスルームにデータをあげてあるから見てごらん」

先生が、データを見せてくれました。

「ん?増えているの減っているの?」2019年を境にまた増加に転じています。「どうしてだろう」「この頃はコロナだったからみんな外に出なかったんじゃない?」いろいろな考察が飛び交います。

野田市の人口のグラフを見せてもらってさらにムムム?「人は減っているのに、事件は増えている」「どういうこと?」

こういうデータをもとにあれこれ考えて予想を立ててみる。大事な力です。

正解が一つではなかったり、正解のない課題に立ち向かう、そんな未来社会に子どもたちは向かっていきますからね。

3年生のみんな、がんばれ。

5年生図工 動き出せクレイアニメーション

5年生の教室で何やら楽しそうな声が聞こえてきます。グループで集まって、あーでもないこーでもない……。相談中です。インパクトのあるキャラクターがどどーんとありましたので、これは何でしょう?と聞いてみると

「これを使ってアニメーションを作るんです」とのこと。粘土を使って、パラパラ漫画みたいなものをつくる感じだそうです。

なるほど。今はデジタルの時代ですので、ChromeBookで撮影して少しずつ動かしながら、アニメーションにするのですね。キャラクターだけではなく、キャラクターが動き回る舞台装置も作られていました。子どもたちの頭の中にはオリジナルストーリーが浮かんでいるのでしょう。時折、「こっちに立たせて」等と相談が入りました。中には、「外で撮影します‼」というグループも。

顔に表情がつけられそうなキャラクター。そして、ヘビや毛虫は動きが面白くすることができそうです。テレビでおなじみニャッキみたいになるのかな。動画のできあがりが楽しみです。

にこにこ大作戦拡大中!

1年生のみんなが生活科の時間にアイデアを出し合って、学校のみんなのために頑張ってくれている6年生に弟子入りすることになりました。どういうことかというと、学校のみんなをニコニコさせるために、自分たちができることは何かな?と考えて、工夫して取り組むことになったのです。

まずは、いつも図書室で、優しくお世話をしてくれる図書委員の先輩達のお仕事を体験してみることになりました。どんなところに注意してやるといいのかな?

そばで図書室の深井先生と6年生が心配そうにのぞき込んでいます。

大丈夫!パソコンの操作だっていつも見ているからできるんです。

まさに柳小キッザニアですね!

風にも負けず

1年生は生活科で凧を作りました。今日は風もちょうどよく吹いているので、校庭でたこあげです。

楽しそうに全速力で走ります。広い校庭を縦横無尽に走ります。でも、あちらこちらで2つの凧がドッキング。糸が絡まってほどけなくなってしまいました。「先生~、助けてくださ~い」。やっているうちに、だんだんコツをつかんできます。

「友だちとは離れてあげよう」「最初から長いとなかなか上がらないよ」「風がこっちから吹いているから、こっち向きに走るんだよ」「最初は一生懸命走る。あとはゆっくりお散歩~」子どもたちのつぶやきからは、たくさんの気づきを得られていることが感じられました。

「持ち手を一生懸命握って走っていたら、痛くなっちゃった!」手のひらを見せてくれました。

セルフおにぎり&防災ビスコ

1月30日の給食は自分でおにぎりを握ってみようというメニューでした。一人一人にビニール袋が配られ、ご飯を入れておにぎりを作ります。おにぎりを握るのが初めての子どもはまんまるおにぎり。ちょっと工夫して三角おにぎり。みんな楽しそうに握っていました。

真っ白おにぎりをおしいただくように味わう子どもたち。「ご飯って美味しいんだね。」

だんだん工夫したくなったのか、「シャケを入れてみる!」 「ぼくは切り干し大根味!」と楽しそう。4年生の教室では「ビスコ入れてみようか」「いやいやそれは流石にやめた方が……」などとやりとりが。

この日は、ご飯だけではなくおかずの売れ行きも良かったようです。自分で作って食べるって美味しいんですね。

長縄対決‼

久しぶりの春の陽気に誘われて昼休みに校庭に出てみると、子どもたちが元気に遊んでいます。何やらたくさん集まって数を数える声が聞こえてきます。

2年2組の子どもたちと、高学年の子どもたちが長縄対決です。2年2組は練習を重ねてきたようです。1回目の勝負で、2年生が勝利!もちろん、高学年の縄回しというサポートも上手だから跳びやすいようです。

負けてしまった高学年の子どもたちが悔しがって、いざ2回目の挑戦。かなり差を縮めてきました。短時間でコツをつかんで技がアップするあたり、さすが高学年です。

まだまだ、これからも対決は続くようです。2年2組は給食完食も続けているそう。記録更新中なのです。

きもちのよい昼休みの風景でした。

幼稚園の子どもたちとの交流

1月28日に1年生と幼稚園の子どもたちとの交流会が開かれました。来てくれたのはやなぎさわ幼稚園としみず空と杜の保育園の子どもたちです。たくさん集まってくれました。

1年生のお兄さん、お姉さんはこの日をとても楽しみに準備をしてきました。司会をする姿もとても決まっています。

まず最初に、みんなでジャンボリーミッキーを一緒に踊りました。自分たちだけでなく、全員で踊ったので、とても楽しい時間になりました。そのあと、みんなで折り紙やあやとり、けん玉や輪投げなど様々な遊びを一緒に楽しみました。「手作りけん玉はコツをつかむと簡単だよ」「ひざをまげてやってみてね」など一生懸命教えていました。

目線を合わせるようにかがんだりしゃがんだりしながら教えている姿はとても頼もしい。

この中で来年本校に入学してくる子どもたちもいます。「四月入学してくるの待ってるよ~」「また遊ぼうね」名残惜しそうなお別れでした。

命を守る訓練「避難訓練」

1月23日に避難訓練が行われました。避難訓練は、いざというとき、災害時に自ら判断して行動できる力を養うことを目的に行います。今回は緊急地震速報の後大きな地震があり、家庭科室で火災が起きたということを想定して行いました。

緊急地震速報の後、火災報知器のベルが鳴る。これは子供たちにとって、ドキドキすることの連続ですが、柳沢小学校の子供たちは実に静かに落ち着いて行動することができました。避難はいつもと違うところを通って校庭に避難します。

建物の倒壊や火災による煙、落下物など、さまざまな危険を想定して行動します。

途中でどんな突発的なことがあるか分かりませんので、状況判断ができるよう、「お、は、し、も」の約束を守って校庭まで避難してきました。

周りの大人の言うことを聞くだけではなく、自分で判断して行動しなければならない場面も想像しながら訓練することができました。

6年キャリア教育

1月23日に6年生のキャリア講話の授業が行われました。

おいでくださったのは、ロイヤルSCテニスクラブ、理美容室キキ、朝比奈建設、野田消防署の方々です。子どもたちは事前に4団体のうちから2団体を選択してお話を聞きました。

テニスクラブからおいでいただいた鮎川さんはなんとプロのテニスプレイヤーの方。これまでに994試合を戦ってきたそうです。プロになることの厳しさと、世界が広がった喜びについてお話をしてくださいました。子どもたちはその あと、テニピンというスポーツの体験。とっても楽しかったようです。

消防署の方々は子どもたちにロープの結び方を教えてくださいました。普段やったことのない結び方ですが、しっかりとほどけないように、そして素早く結ぶということで、夢中になって練習をしていました。「本結びのプロ」「舫い結びのプロ」など、誰にも負けないを作ることの大切さを教えてもらいました。

理美容室という聞き慣れない言葉に子どもたちも不思議そうにしていましたが、福祉理美容師として、高齢者や障害のある方にも利用していただけるようバリアフリーなサービスを心がけているというお話が大変印象的でした。友だちの髪を扱うという体験もなかなかないことで,ゴムを結ぶ時に「痛くない?」とコミュニケーションをしながら取り組みました。

朝比奈建設の朝比奈さんからは、プロであるということはどういうことかということを,心を込めてお話をしていただきました。普段賑やかな子どもたちも今日はしんとした空気の中、一生懸命メモをとる姿が見られました。子どもたちはいずれ,自分自身で選択した道を自分の足で歩き始めます。それぞれ道は違うけれど,「プロである」という誇りを持って仕事に携われるよう,今現在の過ごし方も大切にしてほしいと思いました。頑張れ柳小の子どもたち!

5年調理実習「味噌汁を作ろう!」

家庭科室で何やらいい匂いがします。5年生が、調理実習で味噌汁を作っていました。

味噌汁は、家庭によって出汁のとり方が違ったり、使う味噌が様々であったり、味噌汁の具を何にするか様々で、栄養のバランスを考えるうえで、とても深い教材です。

煮干しや鰹ぶしでだしをとるととてもいい香りがしますが、味わってみると子どもたちは味がしないことに驚きます。顆粒だしと飲み比べてみて美味しさには塩分もポイントであることに気づきます。最初から入っている塩分をどうコントロールして、味噌の量を加減するかということも健康な食生活を送るうえで重要です。

調理実習は、家庭で作るのとは違って、2つしかないコンロをグループのみんなでどのように分担して使っていくかというのも、手順を考える上で結構大変です。待っている間にお椀やお箸を用意したり、終わった人から鍋を洗ったり、手際の良さも考えて取り組んでいます。

それぞれが、家に帰って、家族の人においしい味噌汁を振る舞えるようになるといいですね。

「まどのあるたてもの」をのぞいてみたら

2年生の教室では、裏表で色のちがうカラフルな工作紙に何やら穴がたくさん開けられています。カッターナイフを使って,いろいろな形の窓のある建物を作っているのだそうです。カッターナイフの持ち方に注意しながら,四角や丸い窓を丁寧に作っていました。だんだん上手になっていくと、今度はこんな形の窓にも挑戦してみた!と複雑な形にも挑戦していきます。

「カーブするときは、紙の方を動かすといいよ」「カッターナイフが上手に使えると楽しい!」という声がたくさんあがっていました。窓から何が見えるのかな、のぞいて見たらさらにイメージが膨らんでいきます。切った紙をどんな形で立てるのかな。土台をどんな形にするかな。アイデアは広がっていきます。窓のそばに飾ったらとても素敵な世界ができました。

理科の先生がやってきた‼

1月から3、4年に理科専科の先生が来てくれることになりました。教室をのぞいてみると、

「磁石がつく、つかないの実験をしましたね。どんなことがわかりましたか?」「鉄は磁石につきます」「金属はみんなつくと思っていたけどアルミ缶はつかなかった!」「木や紙はつかないよ」

「じゃあ、これは?」「え〜、折り紙なのにくっついた〜!」「不思議」「先生、裏見せて、なんかしたと思う」「実はね……」そんなふうに授業は進んで行きました。みんな楽しそうです。

「わあ!」 予想が外れた子どもからも、予想が当たっていた子どもからも歓声が上がります。

給食の時間までの勤務で配置された先生ですが、「お昼休みに遊ぼうって誘われちゃいました!」と昼休み、子どもたちと遊んでいました。

ここ一週間は3月並みの気温という予報が出ています。たくさん遊んでたくさん学ぶ柳沢小学校の子どもたちです。

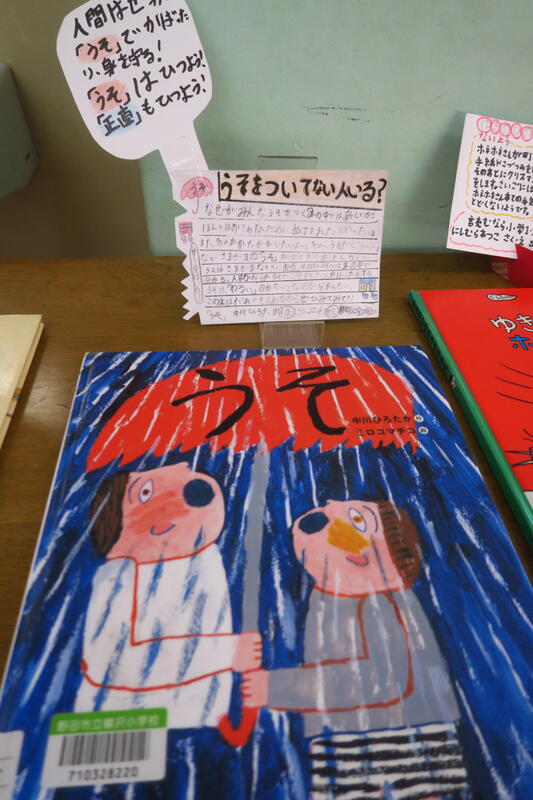

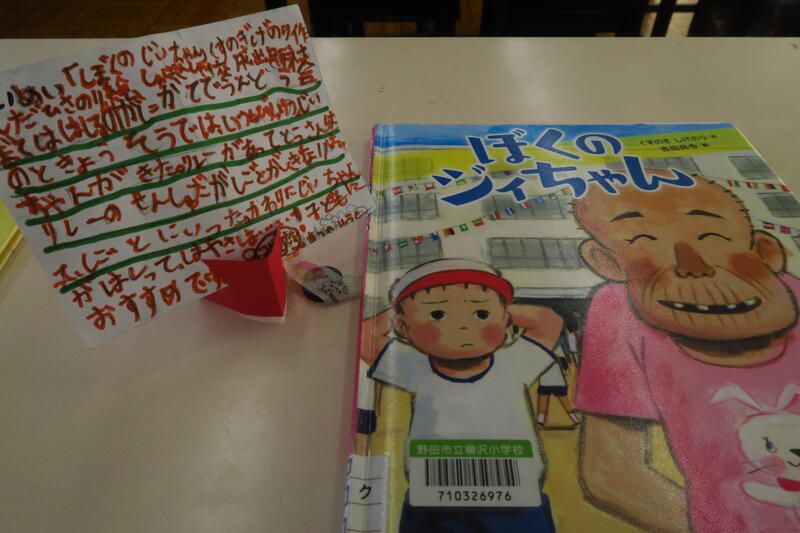

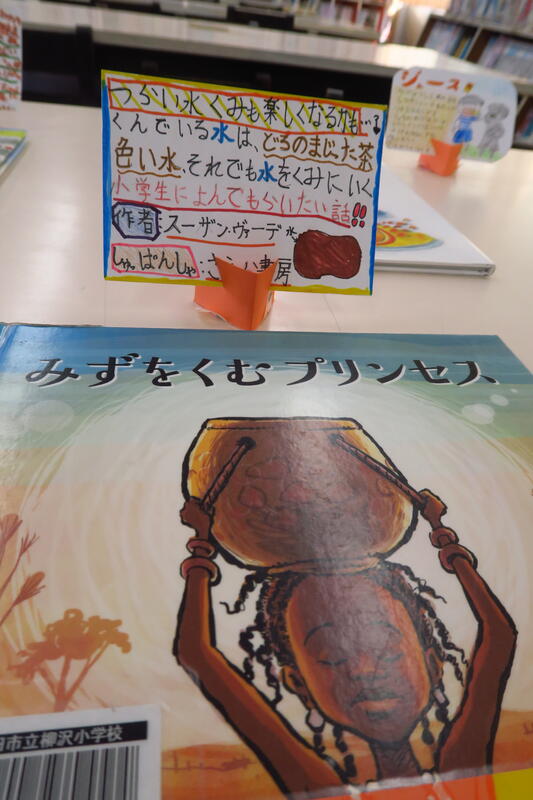

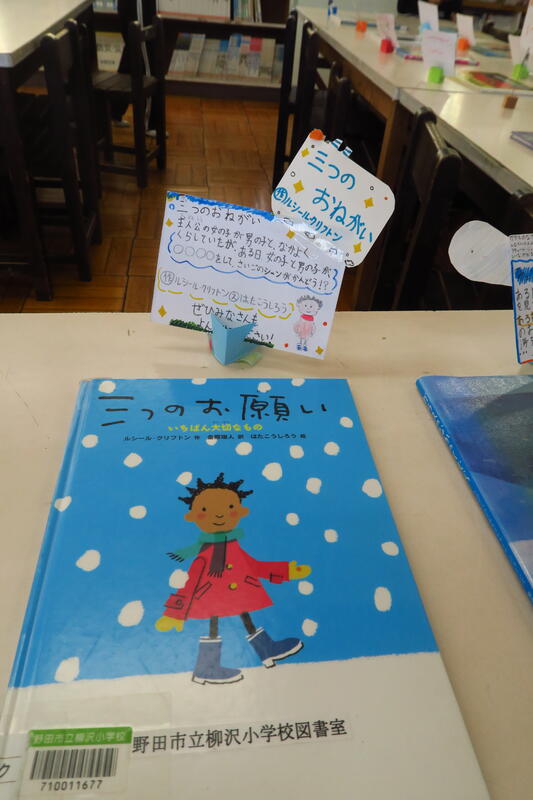

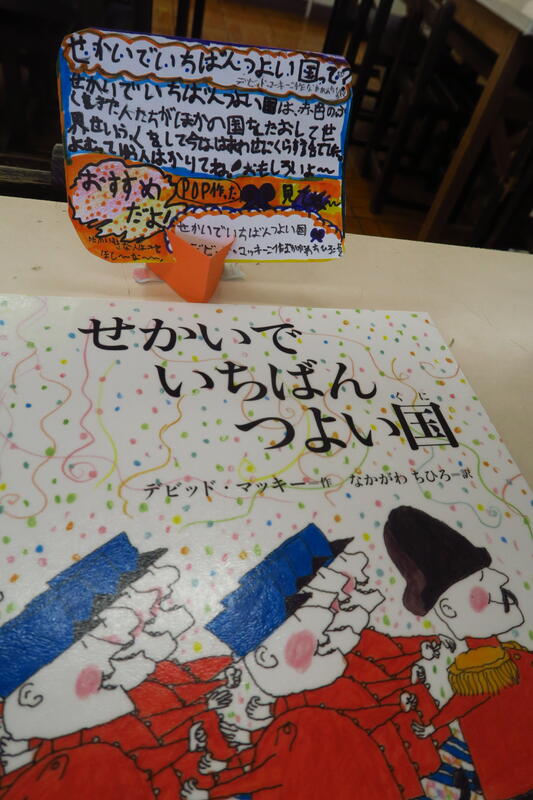

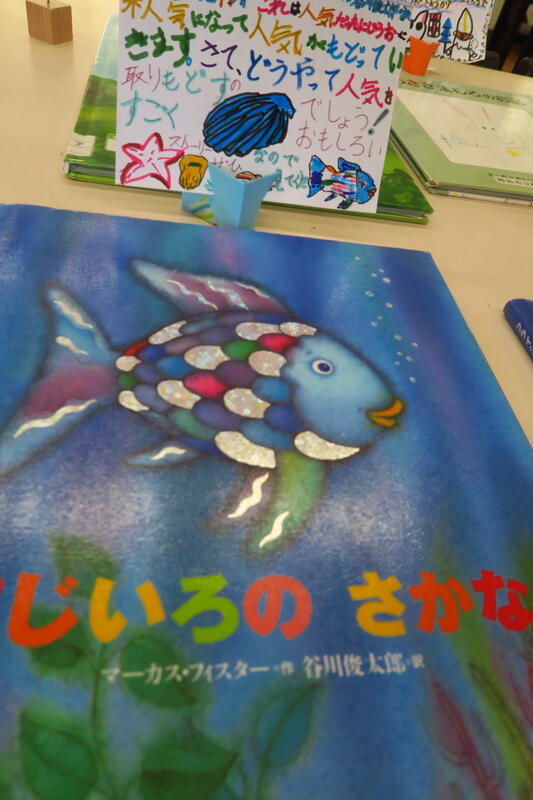

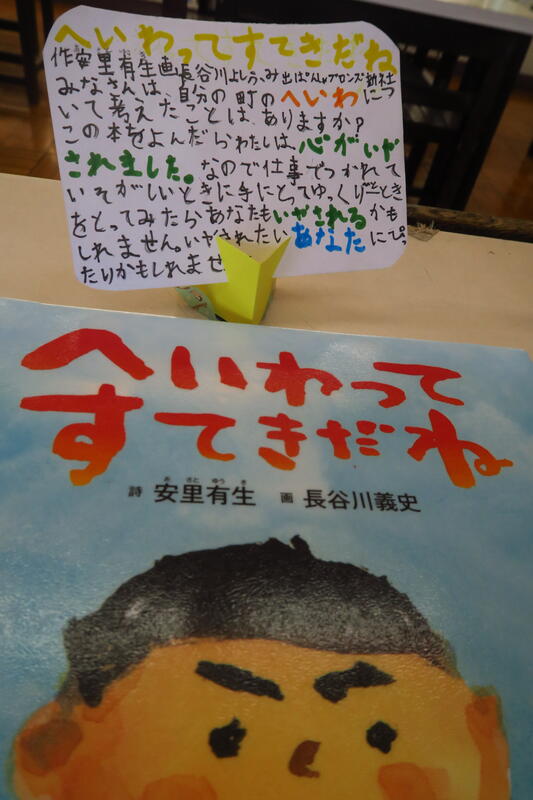

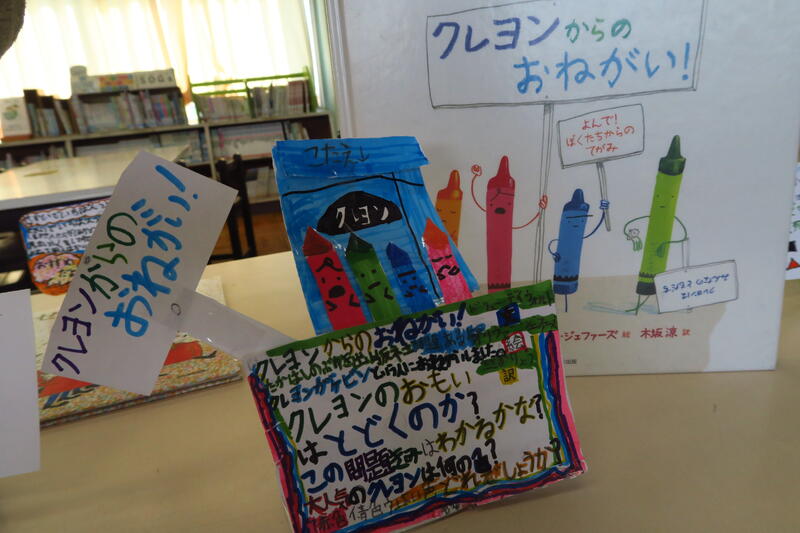

おすすめの本は

図書室のテーブルに本と一緒に、子どもたちの作品が並んでいます。「ポップ」といって国語の時間に3年生が取り組んだ本の紹介なのです。

自分のお気に入りの本を、友だちに読んでもらえるよう、誘い文句を考えて表現していきます。ストーリーを紹介したり、文章の一部分を切り取ってみたり……。どれもわくわくするような言葉が使われていて、とても巧みです。授業に入る前に、図書館司書の先生から、ポップの作り方について教えていただいたのだそうです。

皆さんおなじみの本もありますが、読んだことのない本もたくさん紹介されていました。

一つ手に取って読んでみました。題名は「ぼくのジィちゃん」。いつもニコニコ優しいじいちゃんが田舎から来てくれた。運動会の日、お父さんは来られなくなって、まさかのおじいちゃんがリレーのアンカーで走ることになってしまった!

ピンクのTシャツのうさぎがとってもキュート。さて、さてどうなることか……。さし絵の楽しさもあって一気に読んでしまいました。こうして手に取るきっかけをくれたのは、3年生がおすすめしてくれたから。今なら借りられるそうです。おなじみの本もありますが、知らない本もあります。是非読んでみて欲しい本が並んでいます。ポップが上手く飾れるようにしてくださったのは図書ボランティアの方々。ありがとうございました。

図書室にはこんなコーナーもあります。

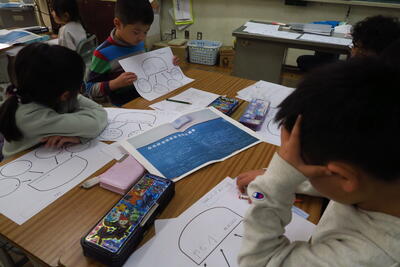

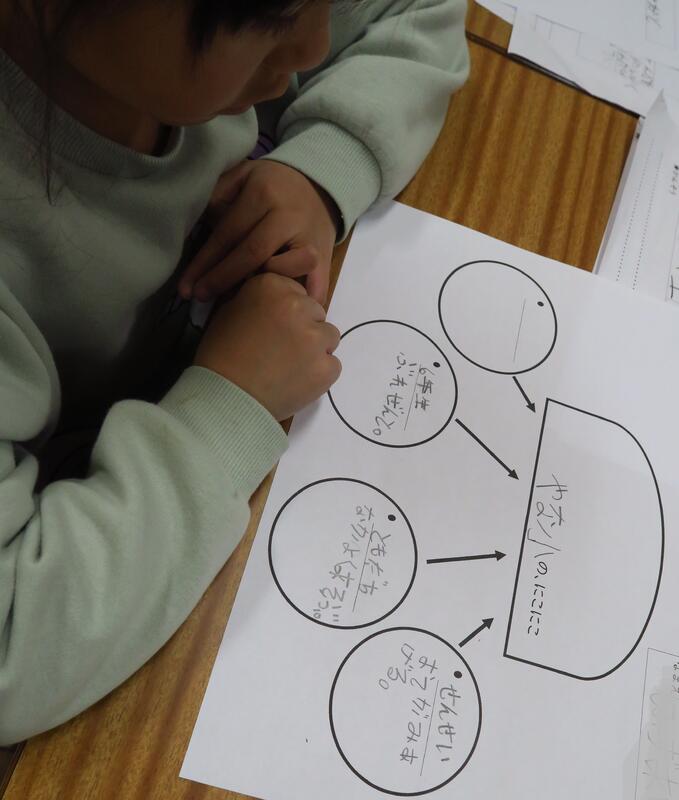

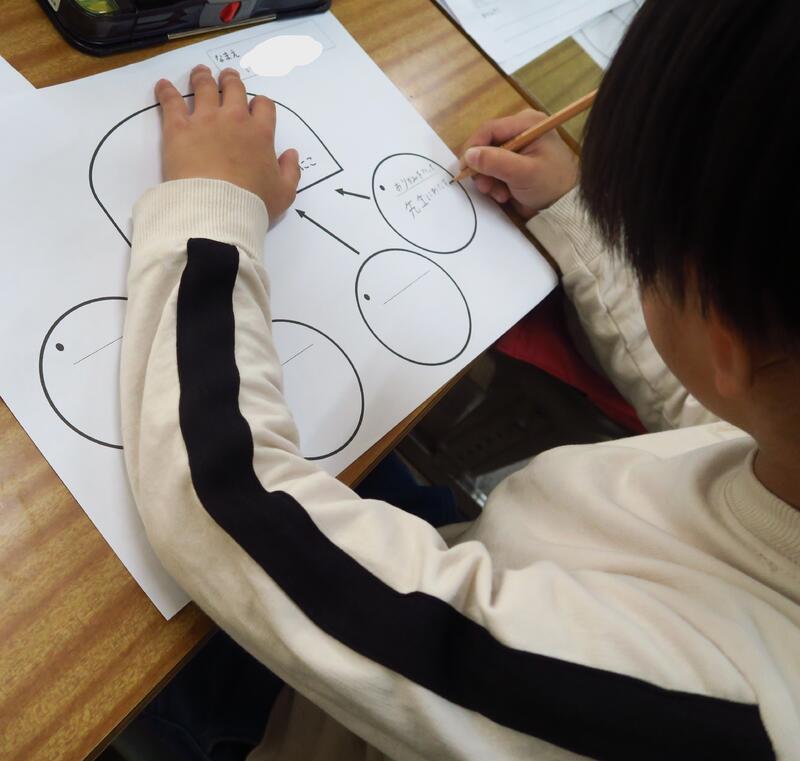

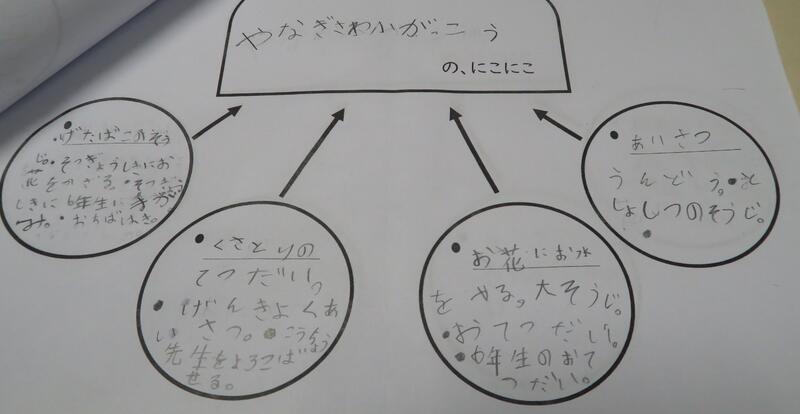

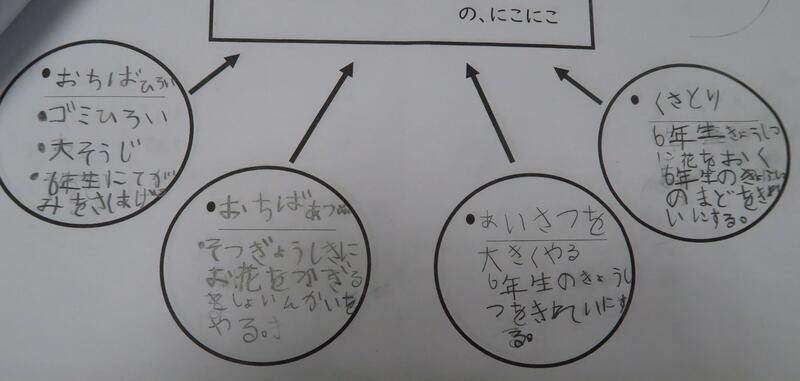

やな小にこにこ大作戦

1年生は生活科の時間に「みんなにこにこだいさくせん」に取り組んできました。家族の手伝いをして「ありがとう、うれしいな」と喜んでもらい、一年生の自分でも、誰かの役に立つことができる! できることがたくさんある! もっともっといろんな人をにこにこになるようにしたいな!ということで、子どもたちのチャレンジは広がり、「やな小にこにこ大作戦」の授業が1月15日に行われました。

春の頃には学校探検だけでわくわくしていた子どもたちも、今では、高学年のお兄さんお姉さんが学校のためにいろいろな活動をしてくれていることをよく知っています。様々な人の支えによってこの生活が成り立っていることに感謝し、よりよい生活を目指して、自分のできることを考えて計画を立てる授業です。

麻衣先生が、「やな小の、『だれ』を『どうやって』にこにこさせるかせいりしましょう!」

『だれ』に対して黒板いっぱいになるくらいたくさんの人が発表されました。こんなにたくさんの人に感謝しているんですね。

「どうやって整理しましょうか?」と麻衣先生が問いかけると、子どもたちからは「クラゲチャート!!」と口々にリクエストが。子どもたちは思考ツールのクラゲチャートはすでに体験済みでお気に入りです。一斉に書き出しました。

どんなことが書き込まれているかというと……。

「どんなこと書いたの?」とお互いに情報交換。お友達からアドバイスをもらいます。

最後に「どんな風に進めるか、このあと計画を立てていきましょうね」「つぎもやる?」「やった!!」ノリノリの子どもたちなのでした。

授業後の協議会では、「1年生が、6年生の森の活動や2年生のおもちゃ作りについて知っているなんて、すごい子どもたち‼」「子どもたちの思いや願いから出発して、社会とつながりを持たせ、学ぶ意味や意義を体感させ、挑戦心を育てる、これは全国で課題となっている自己有用感や肯定感を高めることにつながります。まさに最先端の授業です。」という評価をいただきました。頑張っている子どもたちに拍手です。