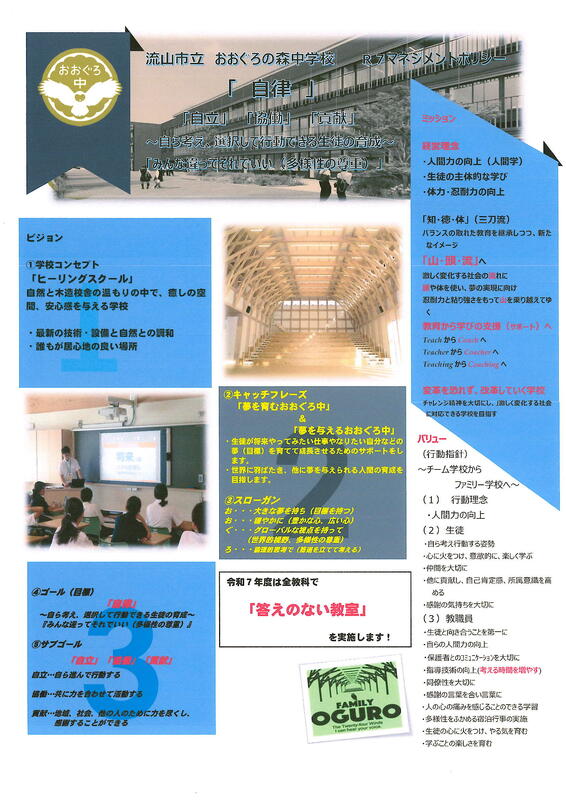

学校の様子

世界に誇る、日本の伝統食文化

夏休みが明け、1週間が経ちましたが、身体は学校生活に馴染んできたでしょうか?

まだまだ暑い日が続いているので、体調にも十分に気を配らないといけないですね。

そのためにも、睡眠や食事、適度な運動が大切になってきますが、今回は、『食』についての内容です。

ところで、世の中で一番堅い食べ物は何か知っていますか?

そうです!日本が誇る“鰹節”です!

鰹節は、世界一堅い食べ物として、ギネスにも選ばれているほどです。

おおぐろの森中学校では、江戸時代創業の老舗鰹節メーカーである「株式会社にんべん」さんのご協力のもと、大河内教諭による家庭科の授業で“かつおだし”について学びを深めました。

“にんべん”は、創業300年以上の老舗であり、取締役社長の髙津伊兵衛さんのお言葉の中に、“「伝統」と「創造」の融合の実現”という想いがあります。

これは、教員という職業にも繋がる部分があると思いました。

鰹節のように、昔ながらの本物の味を伝えていくことに加えて、次世代に向けて新しい食を生み出していくという想いに対して、予測困難な社会や多様な子どもたちと関わっていく中で、不易な部分と常に新しいものを取り入れ、子どもたちへの支援や質の高い学習ができるように試行錯誤をしていく点は、共通するのかもしれません。

ほとんどの生徒が鰹節を初めて削りました。

最初は、苦戦している様子でしたが、お互いに助言し合いながら、取り組んでいる姿が印象的でした。

削った後は、だしをひき、透き通ったシャンパンゴールド色のスープを頂きました。

生徒からは、美味しいという言葉が多く聞こえてきました。

私も試飲させていただいて、五味の中の『旨味』を強く感じることができました。この味を改めて感じた時、日本人で良かったと素直に思いました。

今回の家庭科の授業を通して、生徒が貴重な体験と、“だし”という日本文化の良さを少しでも感じることができていれば幸いです。「株式会社にんべん」さん、本当にありがとうございました。

全校委員会

本日は、全校委員会の活動の様子をご紹介します。

生徒会の今月の目標は『Safety first ~守ろう命 学ぼう交通ルール~』です。

この大きな目標を受けて、各委員会がどのような活動をしていくかが話し合われます。

まずは学習委員会です。

学習環境を整えるためにどうしたらよいか?

学年ごとに取り組むべき活動は何か?様々な案が出ているようです。

広報委員会です。

合唱コンクールに向けて、各学級の曲紹介ポスター作りについて話し合っています。

放送委員会です。

体育祭に向けた放送の企画内容について話しています。応援団長のメッセージが聞けるかも・・・?

これからの放送が楽しみですね♪

給食委員会です。

前月の委員会の反省をまとめているところです。

自律委員会です。

自分たちの登下校ってどうだろう?「学年の皆にアンケート取りたいね。」

「法律で決められたことを、学年の皆に再確認したいね。」

登下校のマナーに触れたあと、来週予定されている挨拶運動についても話し合っていました。

美化委員会です。

生活の中で改善が必要な部分の反省は?

きちんとできていてこれからも続けていこう!って何?・・・等について、学年ごとに発表しています。

ボランティア委員会です。

愛のひとしずく運動とペットボトルキャップ回収について話し合っています。

愛のひとしずく運動はまだ受け付けています!ご検討くださいね。

ちなみに、ボランティア委員会の掲示物は、校内中に貼られています。

思いやりのつぼみや花は、もう、おおぐろの森中でお馴染みの光景ですね!!

広報委員会です。

本に触れる機会を提供しよう!と、「Grow book tree」という掲示物を作りました。

各クラスに体育祭のカラーの葉が配布されます。本を読んだらその色の葉っぱに読んだ感想を記入し、葉が茂っていくしくみです。

体育祭に向けて学年でも色別でも団結!!していけるといいですね。

そして先程のボランティア委員会の掲示物のように華やかで温かいものに育っていくと嬉しいです。

保健委員会です。

体育祭に向けて、熱中症予防のために、ポスター制作部隊、放送原稿作成部隊、動画作成部隊に分かれて取り組んでいます。

最後に学年委員会です。

1年生は、安心安全に生活するためにどのような活動があったら良いだろう?

2年生は、生徒会目標を受けてどのように活動すべきか?

3年生は、より良い生活を送るために、清掃活動の向上について、それぞれ話し合っています。

今回、合唱委員会の写真を撮影できませんでした・・・本当に申し訳ありません!!

次の機会にご紹介できればと思います。合唱コンクールに向けて活動が活発になりますね。

合唱委員のみなさん、頑張ってください!!

今日取材してみて、改めてこんなにも真剣に、活発に活動しているんだな、と我が校ながら感心してしまいました。

全校委員会は各クラスの代表者が集まって、学校がより良くなるように、そして豊かで充実した生活が送れるように、と活動してくれています。

生徒会や委員会のリーダーに協力できるように、そして各々が自律に向けて行動できるようにしていきたいですね。

行事の秋へ、生徒たちの準備がすすんでいます!

始業式から1週間が経ちました。開始早々の定期テストに集中していた生徒たちも、無事にテストを終え、少しほっとした表情で授業に臨む様子が見られるようになりました。

また、2学期は体育祭・けやき祭・合唱コンクールと、大きな催しが続きます。

今回は、体育祭に向けての話し合いを行う三年生の様子をのぞいてみました!

体育祭は10月2日(木)、けやき祭は11月14日(金)、合唱コンクールは11月15日(土)に開催される予定です。いずれの行事も、生徒一人ひとりが主役となり、日頃の努力や仲間との絆を発揮する大切な舞台です。学校生活の大きな節目として、生徒たちが心待ちにしています

生徒たちは体育祭の準備と合唱練習を両立させるため、互いに声をかけ合いながら計画的に取り組んでいます。

日頃の練習の成果を十分に発揮し、一人ひとりが達成感を味わえるよう、これからも熱心に活動を続けていきます。当日の生徒たちの生き生きとした姿に、ぜひご期待ください。

第2回定期テスト2日目

夏休み明けの1週間。学校では定期テストが行われています。本日はその2日目で、数学、英語、理科の3科目の試験でした。教室では、生徒たちが真剣な表情で問題に向き合い、鉛筆を走らせる音だけが響いていました。その姿からは、この日に向けて努力してきたこと、そして「今の自分の力を出し切ろう」という思いが伝わってきました。

テストが終わったあとの教室では、いろいろな声が聞こえてきました。

「やっと終わった〜!」

「難しかった〜」

「もっとできたかもしれない」

「今回は自信がある!」

「100点取れたかも!」

どの言葉も、生徒たちの本気の証です。自分なりに全力で取り組んだからこそ、素直な感想が出てくるのだと思います。

もちろん、テストには結果が伴います。点数や順位は目に見える形として返ってきます。しかし、「結果に一喜一憂するだけで終わらせないでほしい」と思います。大切なのは、過去の自分を少しでも超えていこうとする気持ちです。結果を「次につなげるもの」として受け止めることが、成長への第一歩になると思います。

「どこで学ぶかより、何を学ぶか。」

そんな考え方もあります。学びの場や環境以上に、自分がそこで何を学び取り、どう生かしていくかが大切です。今回のテスト勉強を通して積み重ねた知識や努力は、点数以上に価値のあるものです。

生徒たちの「もっとできたかもしれない」という悔しさも、「自信がある!」という手応えも、どちらも次への力に変えていけます。大事なのは、自分の最高を少しずつ更新していくこと。結果はその証であり、未来へのエネルギーになります。

来週からはまた通常の授業が始まります。このテストでの経験を生かして、さらに一歩ずつ成長していけるよう、私たちも全力で支援していきたいと考えています。

また、今週末から葛北新人体育大会が始まります。新チームで臨む最初の大会です。夏休みの暑い中、生徒たちは一生懸命練習に取り組んできました。苦しい場面もありましたが、仲間と声をかけ合いながら前向きに努力する姿は、とてもたくましく感じられました。

この夏の練習で特に印象的だったのは、生徒が自分たちで考え、行動する姿です。「こんな練習をしてみたい」「この部分を良くするにはどうすればいいか」といった声がたくさん聞かれました。顧問が決めたことをやるだけでなく、自分たちの課題を見つけ、改善しようとする姿勢は大きな成長だと思います。主体的に取り組むことで、練習の質も上がり、チームの雰囲気も一段と良くなってきました。

試合は勝ち負けがはっきりします。思うような結果が出る時もあれば、悔しい思いをすることもあると思います。でも大事なのは、ここまで積み重ねてきた練習を信じて、仲間と共に全力でプレーすることです。ミスを恐れず、最後まで諦めずに試合に臨むことが、自分たちの成長につながります。

私たち顧問も、生徒たちがベストパフォーマンスを出せるように、精一杯サポートしていきます。今回の大会は、新チームにとって初めの一歩です。この経験が、部活動だけでなく学校生活全体にも生かされることを願っています。

頑張れおおぐろの森中!

負けるなおおぐろの森中!

第2回定期テスト1日目✍

本日は第2回定期テスト1日目で、国語・社会・保健体育・技術・家庭科のテストがありました。

それぞれ夏休みの学習の成果は発揮できたでしょうか。

第2回定期テストでは、保健体育、技術・家庭科のテストがあり、保健体育は30分間、技術・家庭科は25分ずつのテスト時間でした。1年生にとっては、初めての技能教科テストとなりました。

明日は数学・英語・理科の3教科です。

期間中はしっかりと休憩をとりながら、効率よく学習を進めることが大切です。

明日の3教科に向けて、今日も、できることを準備しておきましょう。

【テスト中の様子】

そして、第2回定期テストの日の午後に、先生方は・・・

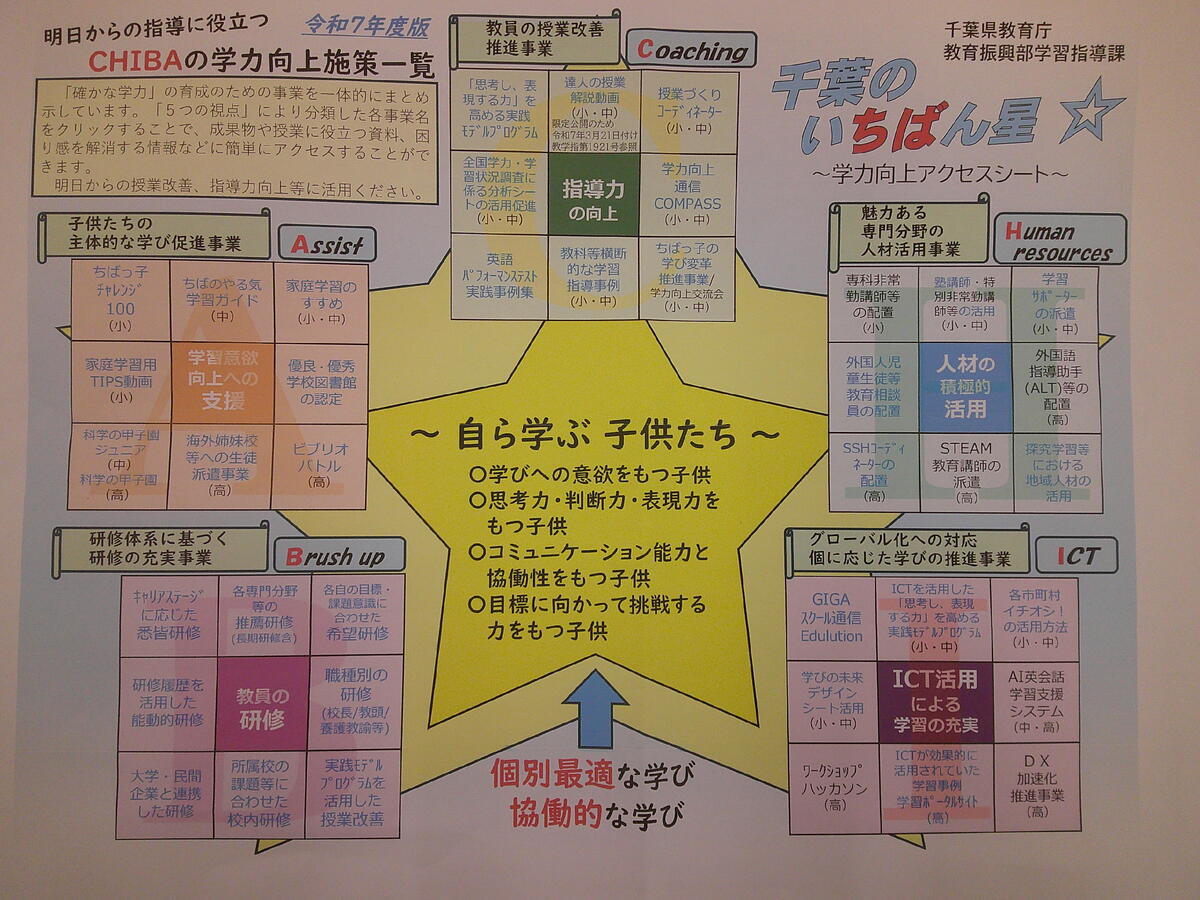

会議室に集まり、「学力向上」のための職員研修を行いました。

千葉県教育委員会の研修動画を視聴しながら、「第4期千葉県教育振興基本計画案」の内容を確認したり、個別最適な学びと協働的な学びについて考えを深めました。また、千葉県の学力向上施策一覧から具体的な授業改善、指導力向上につながる取り組みを考えました。

特に「千葉のいちばん星☆ ~学力向上アクセスシート~」は、「確かな学力」育成のための事業が一体的にまとめ示されており、「5つの視点」(指導力の向上、人材の積極的活用、ICT活用による学習の充実、教員の研修、学習意欲向上への支援)により分類された各事業の成果物や授業に役立つ資料、困り感を解消する情報などにアクセスすることができ、今後に生かせるものでした。

生徒の皆さんが日々、一生懸命取り組んでいますので、私たち教職員も研修等を重ねながら、成長していければと思っております。

2学年 キャリア学習

本日、2年生はキャリア学習をしました。

身近な人の職業や興味のある職業について調べ、レポートにまとめた内容を発表しました。

クラスの友人の発表を真剣に聞き、うなずいたり、質問したりと、生き生きとした表情が印象的でした。

世界には様々な職種があります。中学生が知っている職業はいくつくらいあるのでしょうか。

知っている職業でも、実際に働いている人から聞くことにより、初めて知る内容もあると思います。

そして、知らない職業については新たに知識を得ることもあります。

今回は、そのような見識を広げるためにもとても大切な学習であると感じました。

本日の発表を聞き、最後の感想では、

・知らなかった職業を知ることができてよかった。

・どの仕事もコミュニケーション力が大切だと思った。

・なりたい仕事が多すぎる。

・仕事のやりがいやデメリットを知った。

・いろいろな仕事は大変だけど、達成感もあると知った。

など、他にもたくさんの感想がありました。

人生は人それぞれ違います。私自身、過去の経験から他の職の経験や体験などが今の職業にとても役に立っています。

周り道をしても自分が自分のために、そして誰かの役に少しでも立つことができるのならば、

そのような働き方はどのような職種であっても魅力的だと思います。

将来、どのような職に就いても自分の軸をしっかり持ち、幸せだと思うことができる人生を歩んでほしいです。

「玉蜀黍」 この食べ物なんでしょう?

題名にもありますが

「玉蜀黍」

読むことができますか?

生徒の皆さんは、今日の給食で食べたのでもちろん読めますよね

こちらの食べ物……正解は「とうもろこし」です

本日の給食では、流山市の姉妹都市である長野県信濃町から獲れたてのとうもろこしを持って来ていただき、美味しくいただきました

1時間目に3年生とけやき・こぶし学級の生徒たちが皮むき体験を行いました。

初めてとうもろこしの皮をむく生徒もいて、新鮮な体験をさせていただきました

また、宮本栄養教諭や信濃町から来ていただいた農家の方々が生徒から出たとうもろこしについての質問を分かりやすく解説していただく場面もありました

そして、待ちに待った給食の時間には、美味しいとうもろこしを食べながら、農家の皆様に生配信でとうもろこしの魅力についてお話していただきました。

多くのクラスでとうもろこし争奪戦が開催されていました。

生徒の皆さん、本日のとうもろこしはいかがでしたか

3年生やけやき・こぶし学級の皆さんは自分でむいたとうもろこしはいかがでしたか

2年生の皆さんはGrow Schoolでとうもろこしの体験をしているとも聞きました。

是非、今日の給食の感想をお家でもお話してください

今回も流山市と姉妹都市である信濃町から、美味しいとうもろこしを運んでいただき、貴重な体験、食事をさせていただきました。本当にありがとうございました。

今後とも宜しくお願い致します。

最後に、夏休みの間にどれほど給食のありがたさを実感した事か……

2学期最初の給食は一瞬で売り切れました。教員だけでなく、生徒も楽しみにしていたことを実感しました。

宮本栄養教諭をはじめ、調理員の方々には本当に感謝しています

2学期も美味しい給食を楽しみにしています!

今日から2学期スタートです!

夏休みが終わり、今日から2学期が始まりました。

まずは無事に2学期がスタートし、久しぶりにみなさんの元気な姿を見ることができたこと、

とても嬉しく思います。

みなさん、1学期の終業式での校長先生の話を覚えていますか?

「夏休み少しでもチャレンジしてもらいたい。」

夏休みの間にどのような挑戦をされましたか?本校の職員の夏休みの挑戦について紹介したいと思います。

Y先生

一昨年、バンジージャンプに挑戦したので、今年はさらに上から!高度3,800mからスカイダイビングをしました。飛ぶ前はとても怖かったですが、飛んでいる最中は、空を駆け抜ける爽快感を感じました。人生で1度は経験するべきです。ぜひ、みなさんもチャレンジしてみてください!

K先生

私は、アメリカのフロリダ州に行きました。みなさん、フロリダのディズニーは4パークあることを知っていますか?私は、5泊7日のフロリダ旅行で全てのパークに行きました!

K先生

私は夏休み中にベトナムに行きました。ベトナムは信号がほとんどないので車やバイクが行き交っています。その中をゆっくり歩いて渡らなければいけません。私はベトナム旅行で「車を避けて道を渡る能力」を手に入れました。

Y先生

パリ、バルセロナ、ロンドン、ベネチア、合わせて4か国を周るヨーロッパ旅行をしてきました。それぞれの都市の雰囲気や各国の文化に触れ、新しい発見がありました。また、他の国を知ったことで、日本の良さを改めて感じることができました。

夏休み中に旅行に行った人、部活動に励んだ人、家でのんびり過ごした人、勉強を頑張った人、

それぞれの夏休みがあったと思います。

2学期も、勉強や部活、行事など様々なことに挑戦し、さらに成長していくことを期待しています。

始業式終了後、学級で防災について考えました。

今から102年前、「関東大震災」が発生しました。

神奈川県の相模湾沖を震源とし、マグニチュードはなんと「7.9」と推定されています。

地震の被害もさることながら、出火や強風により、都市部の広範囲が焼け野原になりました。

中でも、現在の東京都墨田区にあたる陸軍被服廠跡地では、

避難していた約38,000人もの人々が火災旋風に巻き込まれて命を落とすという、悲惨な状況でした。

この災害の悲惨さを忘れず、教訓として生かすために、9月1日は「防災の日」に設定されています。

本校でも、いざという時のために、避難訓練と防災教育を行いました。

防災教育として、「ぼうさい〈ダ・ズ・ン〉(マンション防災編)」を行いました。

もしもマンション在住の親子が大地震に遭遇したら!?地震後にとるべき行動を学ぶゲームです。

もしもの際は、慌てず、ゲームを通し学んだことを生かしてほしいと思います。

吹奏楽部が少年野球の開会式で演奏してきました!

昨日のホームページでもお知らせしましたとおり、本校吹奏楽部が、本日 午前8時から、京和ガスベースボールパークで行われた

「第98回流山市少年野球秋季大会 開会式(流山市少年野球連盟50周年記念大会)」にて、演奏してきました!

たくさんの少年野球チームの選手、監督・コーチをはじめとした指導者、保護者の方、御来賓、連盟の方々、審判の方々、その他多くの関係者が注目する中、厳しい暑さにも負けず、すばらしい演奏を披露しました。

ファンファーレから始まり、少年野球チーム選手の入場行進では「栄冠は君に輝く」で気持ちの高ぶる行進を演出しました。

三旗掲揚で「君が代」、優勝旗返還で「得賞歌」も演奏しました。

また、来賓挨拶では、校長先生から、本校吹奏楽部をお招きいただいた御礼と、少年野球の選手たちに熱いメッセージを送りました。

そして最後に、吹奏楽部のミニコンサートの時間を設定していただき、「Fields Overture」と「J-BEST」を披露しました。

吹奏楽部による生演奏およびミニコンサートで、記念大会の開幕にふさわしい、華やかで元気いっぱいの開会式となりました。

開会式終了後、校長先生・流山市少年野球連盟会長様・京和ガスの社長様と一緒に集合写真を撮りました。

~オワリはじまり~

夏休みももう終わり…まもなく2学期が始まりますね!

頭の中には 3年生がグロースクールで歌った「オワリはじまり」が流れています…

さて、残すところあと2日となりましたが、今日も学校は生徒の活気にあふれていました!

新人戦や作品展に向けて、沢山の部活動が行われていました!

数学の学習会も今日が最終日です!

吹奏楽部は 明日 午前8時より、

京和ガスベースボールパークで行われる

「第98回流山市少年野球秋季大会 開会式(50周年記念大会)」に参加します!

開会式では以下の楽曲を演奏します!

ファンファーレ

栄冠は君に輝く

君が代

得賞歌

さらに!

式中には ミニコンサートも開催します!

披露する曲は…

Fields Overture

J-BEST

記念大会の開幕にふさわしい、元気いっぱいの演奏をお届けします!

ぜひ球場に足を運んで、応援してください!