南桜井小学校ブログ

全校朝会・理科の授業

リモート全校朝会を行いました。

校長講話では、気持ちのよいあいさつについてお話ししました。

令和5年度になり、南小っ子のあいさつがどんどん良くなってきていると

実感しており、今後が楽しみです。

続いて、養護教諭から今月の生活目標(廊下歩行)についてお話をしました。

これから、雨の季節を迎えますが、安全に学校生活が過ごせるよう、

指導と見届けを行ってまいります。

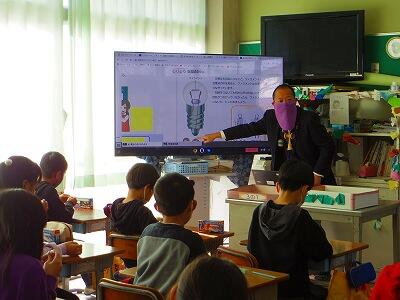

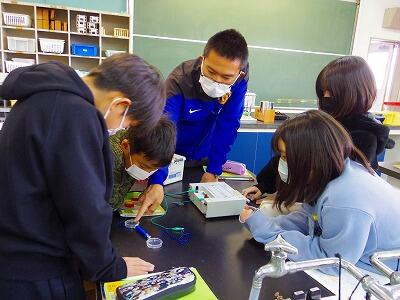

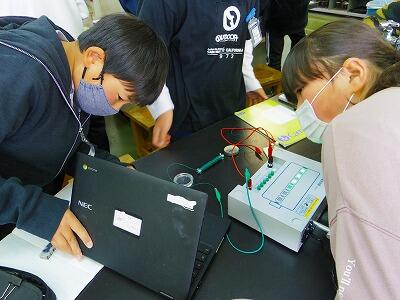

5年生の理科では、ふりこの運動について学習しています。

実験結果について予想を立て、

端末の機能(オクリンク)を使って各自の予想を共有し、話し合います。

そして専用の器具を使っての実験・検証。

日々の授業において、子供たちが「ワクワク感」をもって臨めるよう、

それぞれの教員が、授業づくりに取り組んでいます。

ありがとう 先生!!

離任式を行いました。

南小を去られた4名の先生がご出席くださいました。

お世話になった先生方からの励ましのお言葉。

胸が熱くなり、涙する子も・・・。

今日の日を胸に、南小っ子はこれからも、

真っすぐに伸びてゆきます。

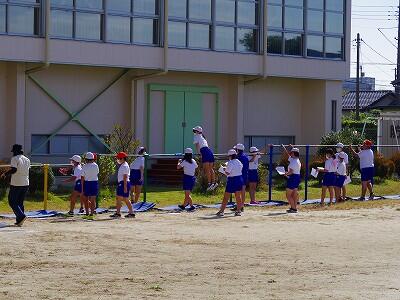

地域の皆様による教育活動の充実(交通安全教室、EM菌培養体験)

今日は、2・3校時に1・4年生の交通安全教室、

6校時に6年生対象のEM菌体験がありました。

どちらも、地域の方々の御指導がなければ体験できない

貴重な学びの機会です。

事故にあわないよう、交通ルールを守って行動すること。

環境を守るため、自分にできることをすること。

南小っ子は、しっかりと学ぶことができました。

大成功!1年生を迎える会

1年生を迎える会を行いました。

かわいい1年生が、6年生と手をつないで入場します。

5年生のアーチをくぐって、にっこにこ。

計画委員さんからは、南小の紹介がありました。

1年生へのプレゼントとして、各学年で準備した

○あさがおの種 ○ペンダント ○カレンダー の

贈呈がありました。

そして、1年生代表児童からのお礼の言葉。

とっても上手でした。

最後に、全校で校歌を歌いました。

心温まる、大成功の会となりました。

そして、1年生代表児童からのお礼の言葉。とても立派でした。

1年生を迎える会・リハーサル

明日は1年生を迎える会があります。

この日のために、南小っ子のみんなはプレゼントを作ったり、

飾りつけをしたりして、準備をしてきました。

1年生のキラキラ輝く笑顔が楽しみですね。

一斉下校・通学路点検

4/24(月)に、一斉下校・通学路点検を行いました。

PTA役員である地区長さんの皆様と職員、児童が共に下校し、

通学路の危険箇所を点検しました。

これからも、南小っ子が登下校での事故や事件にあわないよう、

地域の皆様の温かな見守りを、よろしくお願いします。

けん玉キッズの仲間入り!

初夏の気配を感じる、晴天の業間休み。

南小職員室前では、

けん玉の練習に夢中な

1年生キッズがたくさんいました。

「むずかしい~!!」

と言いながらも、あきらめずに何度もチャレンジしていました。

わくわく読み聞かせ

読み聞かせボランティアの方々に、

今年度の1回目の読み聞かせをしていただきました。

子供たちの瞳が、一層キラキラと輝き、

集中して聞き入っていました。

種をまこう

3年生が、理科の学習で

「ヒマワリ」と「ホウセンカ」の種をまきました。

ふかふかの土を手で穴をほり、

種をまいて、やさしく土をかぶせます。

大きくなったら、どんな花が咲くのでしょう。

毎日の水やりが楽しみですね。

とってもやさしい6年生のおにいさん・おねえさん

1年生のミニ給食は2日目となりました。

今日のメニューは、おにぎりとハンバーグ、さくらゼリーと牛乳でした。

みんなでおいしく食べたあとは、片づけです。

ここで大活躍の6年生!!

おにいさん、おねえさんが、

牛乳パックの皮のむき方を、とっても優しく教えてくれました。

行事がたくさんある6年生は大変忙しいのですが、

笑顔で優しく接してくれる姿に感動しました。

地震発生時に備えた避難訓練

埼玉県に震度6の地震が起こったことを想定し、

避難訓練を実施しました。

①ゆれが発生しているときは身をかがめ頭部を守る(第一次避難)

②新学年の教室から列になり校庭へ避難する

➂校庭では速やかに整列し点呼を受ける

以上の3点を重点に、指導と見届けを行いました。

最後に、

「自分の命は自分で守る」

ということを、全体指導としてお話しました。

年度当初の避難訓練でしたが、

南小っ子はみんな真剣に取り組んでいました。

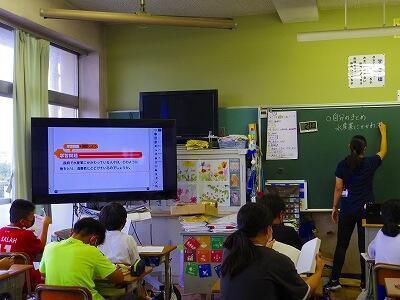

クロームブックとモニターを活用した授業

南小の教員も子どもたちも、

クロームブックとモニターを活用した授業に

毎日取り組んでいます。

自分のIDもきちんと覚えていて、

ログイン作業もスムーズに行うことができます。

視力検査

今日は5年生の視力検査がありました。来週には内科検診や歯科検診もあります。

新しい学年でのスタートを、いろいろなところで感じることができます。

学校生活が本格的にスタートしました

1学期も3日目を迎え

学校生活が本格的にスタートしました。

1年生はお道具箱の整理や

学校生活の過ごし方を学習しました。

お昼前には、下校コースの仲間と楽しく下校。

明日も元気に学校に来てね!

2年生以上は給食がスタートしました。

今日の給食はハヤシライス♪

昼休みには、5・6年生対象の陸上練習説明会を

行いました。

委員会活動も始まり、

令和5年度の南小が、勢いよく動き出したことを実感します。

元気いっぱいの一年生45名が、

新たに南小っ子に仲間入りしました!

保護者の皆様、お子様の御入学おめでとうございます。

これからの学校生活が楽しみですね!

式の中では、2年生による歓迎のことばのビデオレターが

ありました。

「おめでとうレンジャー」、大活躍です!

心温まる式が行えたのも、6年生の会場準備をはじめ、

全学年の南小っ子のおかげです。

みなさん、かわいい一年生をよろしくお願いします。

令和5年度 第1学期始業式

令和5年度第1学期始業式を挙行しました。

2年生から6年生までが体育館に集まり、

学校行事を行うことができたのは約3年ぶりのため、

教職員にとっては、大変感慨深いものがありました。

校長式辞では、南小っ子として、

「目標を決めて、最後まで粘り強く取り組むこと」など、

学校教育目標についてお話ししました。

業間休みには、校庭で元気に遊ぶ子どもたちの姿と、

キラキラ輝く笑顔が戻ってきました。

明日は入学式。

新たな出会いが楽しみです。

卒業式

今日の佳き日、教育委員・秋山早苗様、指導課指導主事・吉野先生ご列席のもと、南桜井小学校卒業証書授与式を挙行することができました。

お天気も味方してくれて、とても晴れやかな式となりました。

卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。

歓送式

来週の月曜日が卒業式です。1年生から5年生は卒業式に参加できませんので、今日の朝、卒業生と在校生のお別れ式(歓送式)が行われました。通学班でお世話になったお兄さんお姉さん、お友達になった親しい顔を見つけると、手を振ったり、にこっとしたり、おめでとうございますと声と声がかかっていました。卒業生のリクエストで「最後に南小のチャイムが聞きたい!」とのことで、チャイムを鳴らしてから、歓送式を始めました。卒業生の皆さんの門出をお祝いする温かな会になりました。

卒業式予行

昨日は、卒業式の予行でした。自分たちでいい卒業式にしていこうと、一つ一つの所作や表情が輝き、誠実さが伝わってきました。予行練習から涙しそうでした。

卒業式練習

六年生が、卒業式の証書のいただき方の練習をしていました。

形をただ学んでいるのでなく、ひとつひとつの所作に気持ちを込めて行っていることが、伝わって(見てとれる)くる練習でした。

通学班の集い

今日の五時間目は通学班の集いがありました。

新しい班のメンバー、班長さん、副班長さん。集合時刻、集合場所、並び方等を確認しました。今日のお帰りから、新しい通学班で帰ります。地区役員の方にも一緒に下校して頂いて通学路点検していただきます。

授業参観懇談会・低学年・たんぽぽ、ひまわり、あさがお学級

今日は、授業参観懇談会の2日目、低学年とたんぽぽ、ひまわり、あさがお学級でした。

お掃除が終わり、昼休みの頃から、担任が授業参観のための資料等を並べていると、小さいお友達はそれを見るだけでもワクワク、ルンルンと楽しそうでした。

授業参観懇談会・高学年

今日は、高学年の授業参観懇談会でした。

三年ぶりに分散ではない授業参観と懇談会をもつことができました。

あさがお・たんぽぽ・ひまわり学級調理実習

あさがお・たんぽぽ・ひまわり学級の皆さんが、丹精込めて育てたお野菜を使って、ごはんと味噌汁の調理実習を行いました。

かぶと大根のお野菜のほのかな甘みが、春の訪れを感じさせてくれました。

ご飯は、水野さんの田んぼで5年生が稲作体験をさせていただいたお米だそうです。ふっくら、ピカピカと光ったごはんでした。どちららもとてもおいしくできました。

テレビ番組制作体験5年生

今日は、5年生が春日部市視聴覚センターで、テレビ番組制作体験をさせていただきました。

タイムキーパーさん、音声さん、フロアディレクターさん、テクニカルディレクターさん、カメラさん、キャスターさん、リポーターさん、ゲストさん・・・と放送局と同じ役柄をこなしていました。メディアリテラシーも学びました。とても良い一日になりました。

子どもは風の子

今日のお昼休みは、風が吹いていましたが、みんなはドッジボールや鬼ごっこ、鉄棒、シーソー等、思い思いに楽しんでいました。

2年生合奏♪こぐまの2月♪

2年生が音楽の時間、鍵盤ハーモニカと木琴で合奏に挑戦していました。

副旋律(木琴パート)もリズムにのってがんばっていました。

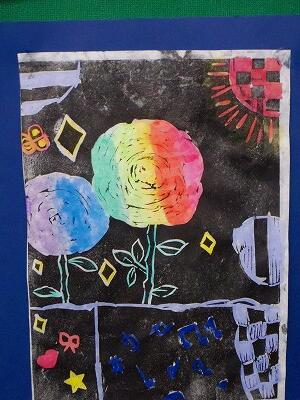

版画4年生

4年生が版画に挑戦しました。「彫ってあらわす不思議な花」という題材だそうです。

雪景色

今日は、朝から雪です。9:30AM現在うっすらと積もっています。

今日、予定していた3年生の消防署見学は延期(17日)としました。

入学説明会

今日は入学説明会でした。ご入学をお待ちしています。

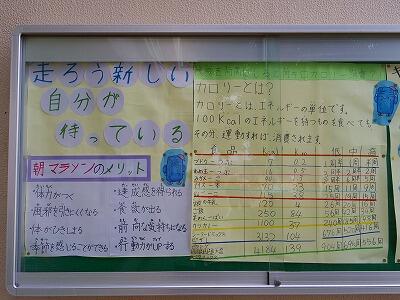

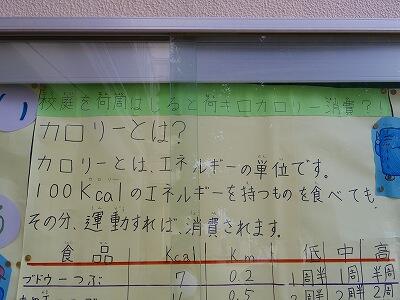

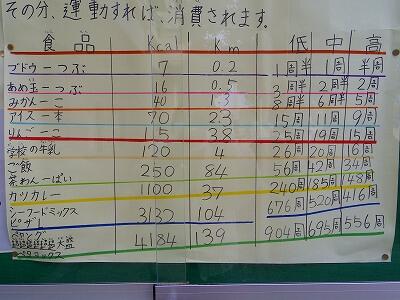

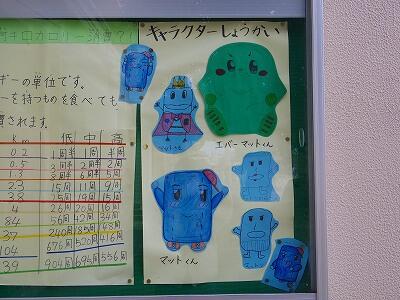

朝マラソン

運動委員会の呼びかけポスターです。

朝、マラソンする人が増えています。

運動委員会の皆さんはこんなかわいいキャラクターも考えてくれました。

陶芸教室6年生

六年生が図工学習で、陶芸を行いました。手ひねりで、思い思いの作品作りをしていました。

卒業記念作品にもなるかと思います。焼き上がりが楽しみです。

凧上げ1年生

今日は、1年生が凧作りに挑戦しました。早速、完成させて校庭で凧を上げました。

凧作り5年生

大凧保存会の方々にご指導いただいて、日本伝統の凧作り(絵付け)をしました。

よく、調整されている凧なので、よくあるひらひらしたタコ足をつけなくても上がります。

凧上げも楽しみました。

なかよしタイム

今日のお昼休みは、なかよしタイムでした。異学年のお友達と遊んだり、ボランティア活動したりしました。

六年生から五年生へのバトンタッチ

六年生はこの三学期で卒業になります。そこで、これまで六年生が最高学年としておこなってきたことを五年生に引継ぎをしています。旗当番のやり方を教えてもらい今日から引き継がれました。

3年生理科

3年生が理科で電流の回路の学習をしていました。

EM石けんづくり

今日の委員会(保健委員会)の時間に、地域の横川様にご来校いただいて、EM石けんづくりを行いました。南小では、EMせつけんをトイレ掃除に使用しています。

3学期始業式

今日は、3学期の始業式でした。

校長先生からお話をいただきました。目標をたてるとき、「○○を頑張る」というだけでなく、何をどれくらいチャレンジするのか、具体的数値を決めておくことやたとえ三日坊主になったとしても三日は頑張った! では今度はどうしようと、新たに決めなおしても良いことを教えていただきました。

その後、児童を代表して、高学年のお友達が、3学期の抱負を発表しました。

具体的な行動のとり方や頑張るための方法、何をどれくらいの目標もわかる頼もしい発表でした。

1月の生活目標については、加藤先生からお話がありました。

よい3学期にしていきましょう。

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

写真は、大凧保存会の皆様にいただいた「南小オリジナルでつくっていただいた凧」です。

三学期は、大凧保存会の皆様にご指導いただいて、五年生が凧づくりに挑戦する予定です。

楽しみです。

お楽しみ会

明日には、終業式です。

今日は、「2学期がんばりましたね」の意を込めてお楽しみ会を行っているクラスが多かったです。

農家見学(3年生)

3年生が、校区にある農家のお宅に農機具の見学やお仕事のお話をきかせていただきにいきました。運転席に乗車させていただいて、お仕事をしている様子を想像したりしました。

ふれあい動物園(低学年)

今日は、風もなく小春日和のいいお天気でした。

低学年のみんなにとっては、前回悪天候のため、順延になっていたおまちかねの移動動物園が、来校しました。係りの方から、ふれあい方を教えていただいた後、だっこしたり、なでてあげたり、えさをあげたりしました。ヒヨコ、ハツカネズミ、モルモット、ウサギ、カモ、ニワトリ、アヒル、チャボ、ヤギとふれあいました。

読み聞かせ

今日は、二学期最後の読み聞かせがありました。

自力で読書することも楽しいですが、ライブで肉声から読んでいただけることは、自分の読みとはまた違う想像の翼を広げられるように思われます。南小っ子の楽しみな時間となっています。

引退された方がいるので、全学級に読み聞かせボランティアの方が、いらっしゃらない時があります。そんな時は、学級担任が行ったりもします。

子どもたちは、ボランティアの方がいらしてくださることを心待ちにしています。

読み聞かせしていただける方、大募集中です。よろしくお願いいたします。(教頭までお願いします)

図工3年生

3年生が「トントン釘打ちコンコンビー玉」という題材で作品作りをしています。

調理実習

あさがお・たんぽぽ・ひまわり学級のみなさんが、「お味噌汁」づくりの調理実習を行ないました。おだしをしっかりとってつくっているので、とてもいいにおいがしていました。

書きぞめ競書会

今日は、書きぞめ競書会でした。

力作に仕上がりました。12月12日(月)~14日(水)16:00~16:45が公開です。スリッパ等の履物をご持参のうえ、ご覧頂ければと思います。

遊びランド

生活科の活動で、2年生が1年生を遊びランドに招待しました。

理科

電磁石にS極とN極はあるかを調べていました。

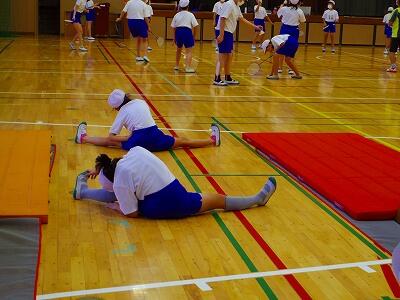

体育の授業(5年生)

ワールドカップで日本選手の活躍から目が離せない所かと思います。

本校、5年生もちょうど体育の学習が「サッカー」の単元を行っています。

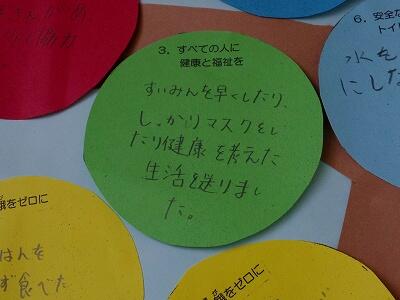

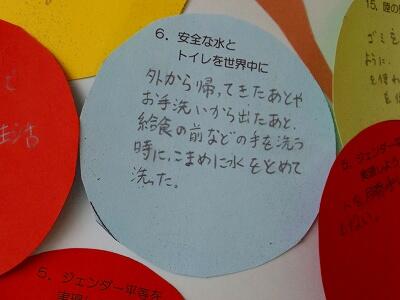

SDGs

気付き、考え、行動する子を目指して、少しずつできることからSDGsの活動を行っています。

体育発表会

今日は、秋空の下、体育発表会を行うことができました。

学校運営委員会の皆様や教育委員会の舘野部長様、昨年まで本校に勤務いただいた先生方も応援にいらしてくださいました。

練習もみんな、一回一回がんばっていましたが、本番の今日は、お家の皆様の応援を受け、更に輝いていました。

お家の皆様には、マナーを守っての御参観いただき、ありがとうございました。

PTAの皆様には、広報の取材や、受付や駐輪場の御案内、安全パトロールありがとうございました。

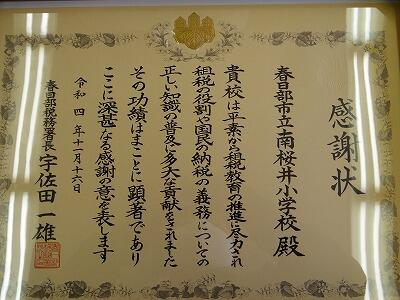

春日部税務署長様より感謝状をいただく

六年生が租税教室で、税についてのことについてよく学んでいるということで、感謝状をいただきました。

書きぞめ実技研修会

今日は、南小の4代前の校長先生の野口先生にいらしていただいて、4年生と職員が、書きぞめの書き方指導をしていただきました。

今日は皆既月食です

今日は、442年ぶりの月食と惑星食が同時に観測できる日だそうです。

皆さんも見てますか。見ましたか。

オンライン授業 がんばっています

新型コロナウイルスの感染拡大のため、学校閉鎖となり3日目。1年生を除くすべての学年・クラスで、オンライン授業が行われています。画面越しに南小っ子の笑顔や声を感じることができ、ホッとしています。7日(月)、皆さんと会えるのを楽しみにしています。

なかよしタイム

今日のロング昼休みは、なかよしタイムでした。

異学年で、それぞれ計画に沿った活動をしました。

クラブ活動

昨夜の雨で午前中は校庭がぬかるんでいましたが、午後はかわいたので、クラブ活動も外でできました。

体育日和

今日は、秋空の下、体育日和となりました。

お知らせ③

今、岩槻ICを降り、16号を走行中です。5時半から5時40分到着予定です。よろしくお願いします。

お知らせ②

現在、首都高を走行中ですが、渋滞が続いている状況です。今のところ、5時半から6時の間位の到着予定です。ご心配をお掛けしておりますが、よろしくお願いします。また、追って連絡します。

お知らせ

現在、中央道を走行中ですが、この後通る予定だった圏央道で大きな事故があり、現在通行止めになっており、復旧までかなり時間がかかるようで、首都高回りで帰校となります。そのため、30分から1時間帰校が遅れてしまうようです。申し訳ないのですが、ご了承ください。

状況については、このブログ、メール配信でおしらせしていきます。よろしくお願いします。

リニア見学センター

リニア見学センターでの見学。いろいろな体験や展示の見学をしました。実際にリニアの通過も見ることができ、その速さにビックリしていました。

富士山だ

窓の外には、大きな富士山。「わー」思わず声が出ていました。

お土産を…

お土産を何にしようか悩んでいるようです。

昼食です

河口湖を見ながらの昼食。山梨名物「ほうとう」があります。

樹海ハイキング②

樹海の不思議について、教えてもらいました。コウモリ穴にも行きました。

樹海ハイキング①

ガイドさんの話を聞きながら進んでいきます。

青木ヶ原の樹海ハイキング

青木ヶ原樹海ハイキングがスタートです。富士山もきれいです。

朝食です

朝食です。みんなしっかりと黙食をしています。さすが南小6年生です。

2日目スタート

南小っ子体操で2日目がスタート。素晴らしい天気です。

1日目終了

1日目が終了しました。みんなぐっすり寝ています。おやすみなさい。

サバイバルブレスレットづくり

夕食後、「サバイバルブレスレットづくり」をしました。教えてくださる先生の話をよく聞き、世界に一つのブレスレットが完成しました。

夕食です

おいしい夕食です。おかわりしている人もいるようです。

宿に向かいます

鎌倉をあとにし、山梨県の宿に向かいます。車窓には、海が広がっています。

鎌倉グループ散策無事終了

鎌倉グループ散策、全員無事到着しました。グループの計画に合わせて、協力しながら散策できたようです。

鎌倉グループ散策スタート

鎌倉でのグループ散策がスタートしました。その前に、大仏の前でクラス写真です。

大黒PA

大黒PAでトイレ休暇です。やや雲っていますが、酔っている子もいなく、順調に進んでいます。

川口PA

川口PAで、トイレ休暇です。渋滞がありますが、みんな元気です。日差しも出てきて爽やかです。

修学旅行スタート

いよいよ修学旅行がスタートしました。安全に楽しく行ってきます。

南小フェス

今日は、2,3校時が学校公開、午後は南小フェスでした。

読み聞かせ

今日は、「読み聞かせ」がありました。

外国語授業研究会

今日は、市内の外国語主任の先生や中学校の英語の先生にいらしていただいて、本校で外国語の授業研究会が行われました。ドアを全部取り外して、風通しよく授業を行いました。

5年生「理科」/ 4年生「図工」

5年生の教室では、「流れる水の働き(理科)」の学習をしていました。川の様子の動画を見て、気が付いたことや考えたことを出し合っていました。

4年生は「トントン繋いで(図工)」を行っていました。

金づちとのこぎりでたくさん木を繋いでいました。

交通安全教室

今日は、警察の方、交通指導員さん、役所の方に来ていただき、1年生から4年生が交通安全教室を行いました。校庭に横断歩道や道路をラインで引いたり、信号機を設置したりして、わたり方の実際や正しい自転車の乗り方について学びました。

晴れた空の下

今日は誠に良い秋空で、お昼休みそこここで元気に外遊びをする姿が見られました。

6年生道徳/国語

六年生が「協力」することについて学習していました。

次の時間は国語「やまなし」の学習です。

クラブ活動がありました

今日はクラブ活動がありました。

体つくりクラブの様子です。

-本日は台風の影響で雨でした

本日は台風の影響で雨でした。

今日は、予定では五年生が稲刈り体験をさせていただきに出かけるはずでしたが、雨のため延期となりました。

明日の全校除草もグランドコンディションが悪いため、延期となります。

どうぞよろしくお願いいたします。

お世話になりました

二年生の体育と三年生でお世話になっていた関岡先生が本日で任期満了となりました。

ありがとうございました。

読み聞かせ二学期開始/防災学習4年生

今日から、二学期の読み聞かせがスタートしました。

今学期もどうぞ、よろしくお願いいたします。

市役所の防災対策課の方々にいらしていただき、4年生が防災学習を行いました。

ありがとうございます。地域の方の草取りボランティア・児童のボランティア

学校だよりをみて、本校の大先輩であり、地域にお住いの方から、校庭の草取りのボランティアをお申し出いただきました。早速、日差しが穏やかになる4:30頃から(といっても、作業をすると、すごく汗だくです・・・ありがとうございます)、かりばらい機をお持ちいただき、きれいにしていただいています。ありがたいです・・・。

子どもたちのボランティアも担任の先生とともに頑張ってくれています。

歩道橋工事

学年だより等でお知らせした通り、東門の手前の歩道橋補正工事が9月26日(月)より始まります。

それに先立ち、まわりの緑色のフェンスが今日取り除かれ、簡易フェンスとなりました。

今週は、歩道橋も西門も通れますが、9月26日からは、歩道橋も東門も使えなくなります。

詳しくは、今週お手紙を配付します。どうぞ、よろしくお願いします。

トイレ清掃 ありがとうございました

今日はPTAの第3回運営委員会が行われ、終了後に運営委員の皆様で、トイレ清掃をしてくださいました。子どもたちがなかなかできない細かい部分まで、丁寧にきれいにしてくださいました。子どもたちのために、本当にありがとうございました。

千里の道も一歩から

ふと校庭をみると、ボランティアで草取りをしてくれている子・先生がいます。

洗濯実習6年生

6年生が家庭科の学習で、洗濯実習をしました。

校庭の様子

職員の頑張りと、二学期始まってからの子どもたちのボランティアの力で、ここまで、校庭の草がきれいになってきました。

あともう少しです。9月21日の始業前にみんなで除草を行う予定です。

お手伝いいただける方は、ご協力をお願いいたします。

一年生書写

一年生の教室では、書写の学習をしていました。

「とめ」「はね」「はらい」に気を付けて、がんばっています。

構想を練っています(図工・三年生)

三年生の教室に行くと、「ひまわりランド」のイメージをアイディアスケッチしていました。

8月29日今日から二学期が始まりました

校庭や校舎に子どもたちの明るい声と元気な姿が、帰ってきました。

「先生、お久しぶりです!」と、さわやかにあいさつしてもらいました。