文字

背景

行間

日々の様子

3年生 運動会練習(表現の仕上げ)

3年生が取り組んでいるのは沖縄の民謡、エイサーです。

当日は、バチと太鼓をもって踊ります。

今日持っていたのは練習用でしょうか。

ムーディーなエイサーの曲なので、体の動きを維持しながら踊るのが努力ポイントで、見所です。

いつも賑やかな3年生ですが、踊っている時は本当にシーンとしています。

本気度が伝わって、こちらまで少し緊張してしまいました。

そんな空気も、当日感じ取っていただけたらと思います。

1年生 運動会練習(表現の仕上げ)

1年生は2時間目が校庭練習の時間の割り当てでした。

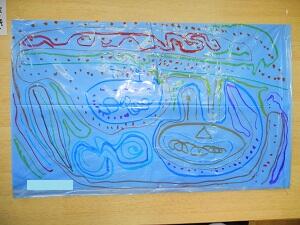

1時間目に教室を覗いてみると、何やら工作中。

実はこれ、運動会アイテムなのだそう。どこで使用するのでしょうか。

でも、子供たちにはまだ内緒"(-""-)"。黙っておいてくださいね。

さて、その1年生の練習です。

けっこう動きが細かくて、隊形移動もあって高度です。

一生懸命周りに合わせて踊ろうとする姿がとてもかわいいです!

「バシッ」と子供たちの前で模範を決めて踊る先生もなかなかでした(^.^)。

4年生 運動会練習(表現の仕上げ)

運動会練習が佳境です。

今週は、ほぼ表現運動(ダンス)の仕上げでした。

一人一人の動き、隊形移動、集団としての見栄えなどを調整しながら整えたのが今週。

来週(最後の週)は、動きの微修正や気持ちを高めていくことが中心になっていきます。

今日は天気が良く、1時間目の各学年の練習から、どの学年も通しで表現活動を行っていました。

学年ごとに紹介します!

まずは1時間目の4年生。そう、ソーラン節です。

動きの切れ、かけ声、力を込めたポーズ、このあたりが命。見所です。

来週のみがきでどこまで到達できるのか、楽しみでもあります。

やぎも一緒に見物でした(^O^)/。

今週のごみ拾い(5/13~17)

教員も子供たちも、運動会の準備におおわらわで、あっという間に終わってしまった今週。

出かけることや来客も多く、ホームページ更新が滞ってしまいました。

朝は毎日昇降口に立てたので、ごみ拾い隊を迎えることはできました(^.^)。

天気も、校内の準備も、落ち着かない週でしたが、こんな時にもごみ拾いをありがとうね。

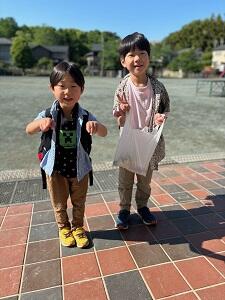

では今週のメンバーの紹介です。

【5/13】

【5/14】

【5/15】

【5/16】

【5/17】

みんな、今週もご苦労様でした。

運動会練習で疲れもたまっていると思います。そんな中でのごみ拾いに、「ありがとう」と声を大きくして伝えたいです(^.^)。

さて、こちらは今朝届いたご家庭からのヤギ、ウサギの餌。

1年生も聞きつけて持ってきてくれている子もいます。

小さな袋もあります。これ、なんだか嬉しくなりますね。

例えば、お子さんが台所に行って家族の方に「ヤギのエサ持って行きたい」と伝えたのでしょうか。

台所で生ごみとして出してしまう野菜くずを袋に入れてくれてお子さんに預ける、、、。

そんな光景が目に浮かびます。ありがとうございます。持ってきてくれた人、ありがとうね(^.^)。

一方こちらは朝の風景。

校舎に入れるのは8:00~ですが、委員会や係の仕事などで早目に登校する子もいます。

教員も、始業前に早めに出勤して作業をすることもよくあります。

今年、運動会で使う大玉を新しくしたのと、空気入れも新調したので、さっそく膨らませてみました。

そこに、早目に登校した子が近くまで行って、世間話をしながら眺めています。

連小あるある、です(笑)。

なんか自然に、当たり前のように子供たちと教員の交流があります。

自分のクラスの先生だけでなく、他の学年の先生とも話したりできる、それが奇異ではない日常は、こんな時間があっての事なのだと思います。

運動会プログラム

5月25日(土)に開催予定の運動会プログラムが出来上がりました。

ダウンロードして保存してください。

観戦用のお知らせ(お願い、諸注意等)と併せてご確認ください。

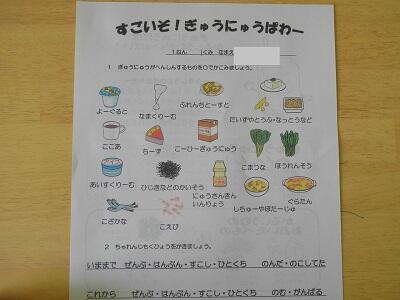

1年生 栄養教諭による食育「すごいぞ牛乳パワー」

多摩市にいる栄養教諭の方に来ていただき、1年生で食育の授業を行いました。

食育の授業は全学年予定しています。

今日の内容は「すごいぞ牛乳パワー!」と題して、牛乳の栄養素であるカルシウムにスポットを当て、飲用を促進するのがねらいです。

牛乳(カルシウム)に含まれる栄養素には、様々な効力があります。

カルシウムはジュースにも、スポーツドリンクにも、お茶にも含まれていますが、牛乳に含まれる量はけた違いです。

牛乳そのものが苦手な人でも、乳製品を摂ることでカルシウムは吸収することができますね。

さてさて、どんな食品に牛乳が含まれているでしょうか。

最後には、これから牛乳(乳製品)を進んで摂っていこうという思いを確認して終わりました。

成長には、食事、睡眠、運動(体も脳も)が欠かせません。

その中で食事は、やはり様々な栄養素をバランスよく摂る必要があることは言うまでもありません。

給食の時間に、昔あったような「完食指導」はしない時代になりましたが、

知らない食べ物でも少し食べてみよう・・・もしかしたらおいしいかもよ(^.^)。

嫌いなものも一口は食べてみたら?・・・ある時から好きになることもありますよね!

なんてマナーに近い指導から、この授業のような栄養素としての学びの刺激など、あの手この手で「食」を意識できるようにしています。

ご家庭の食卓での指導と併せて、子供たちがすくすくと成長できる環境を整えていきたいですね。

教育実習生(3年生、6年生)

今週から教育実習生が来ています。一人は通常(担任の先生になるための)の教育実習で3週間。

もう一人は栄養教諭実習で1週間です。

6年生と3年生に入って実習を行っています。

子供たちと触れ合って、現代の子供たち、小学生の年代の子供たちの実態を知っていくことも実習。

先輩教員の授業の仕方を、生徒ではなく教員という目線で見て学ぶのも一つ。

授業以外での学級活動や学校生活のイロハを学ぶのも一つ。

様々に学ぶことがあります。

教員のなり手が少ない昨今、わたしたちもいつも丁寧に教えていくよう心がけています。

放課後も、担当教官と打ち合わせです。がんばれ、実習生!

運動会に向けて~保健委員会と代表委員会から

今朝の5時ごろの風雨はものすごかったです。

これでは登校は無理なのでは・・・と思いましたが、登校時刻が近づくにつれて少しずつ収まってきました。

登校してきた子供たちにもけがなどはなく、ほっとしたところです。安全・健康が何にもまして第一です。

さて、運動会が2週間後に迫ってきました。

今週は外での本格的な練習、表現活動の隊形移動や前半部の仕上げなどが行われていくはずです。

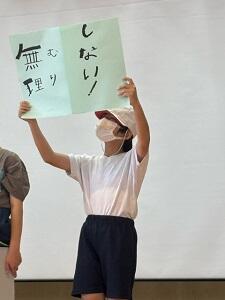

暑くなっていくことを想定して、保健委員会がこんな注意喚起を全校朝会でしてくれました。

その1 まずはこまめに水分をとっていきましょうということ。

その2 ご飯をしっかり食べる、塩分もしっかりと摂るということ。

その3 外では帽子をかぶろう(赤白帽)ということ

その4 すいみんをしっかりととってください・・・意外とできていないかも・・・

その5 体を適度に休めること。昼寝もその一つですよ皆さん!

その6 最後は無理しないということ。「やりたい」「したい」ことは山ほどあるやもしれませんが、今は運動会に向けて心身ともに整えることが先決ですね。

保健委員会の皆さん、ありがとうございました。

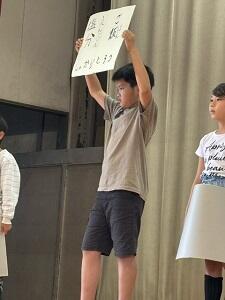

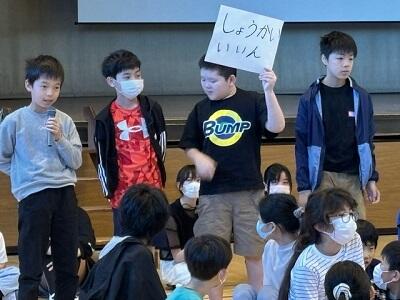

続いて、代表委員会からは、運動会のスローガンの発表です。

「50周年の歴史を胸に正々堂々笑顔の運動会をつくり出そう!」です。

少しずつ、運動会に向けてのピースが埋まっていく感じがします。

子供たちの気持ちも少しずつ盛り上がっていきます。

「台風等による臨時休業、登校時刻の変更等の対応に関する指針について」を更新しました

「台風等による臨時休業、登校時刻の変更等の対応に関する指針について」を令和6年度版としました。

本ホームぺージ下部にありますのでご確認ください。

本日朝のような破天になった場合の多摩市統一の指針となります。

また、本日のように学校独自の措置をとる場合もありますので、ご承知おきください。

2年生 交通安全教室

2年生が多摩川沿いの交通公園で交通安全教室を行ってきました。

昨年度に続いて2回目です。

市内の小学1,2年生は全員ここで交通安全教室を行います。

連光寺地区は交通安全という視点では要注意の区域です。

特に子供たちの放課後や休日など、また自転車に乗っている時、友達の家に向かっている際など、ちょっとした油断や過信が事故に繋がりかねません。

しつこく、繰り返し、交通安全については校内でも繰り返しています。取り返しのつかないことになっては遅いですし。

さて、今日は絶好の日和の中、交通公園まで向かいました。行き帰りは、市の借り上げバスです。

クラスごとに分かれて、室内での交通ルールの確認と、外での自転車乗車訓練に分かれます。

2組についていってみました。

はじめは室内の座学です。

2年生は主に自転車乗車時の注意が中心です。

2人乗りは禁止、道路の左側を走る。ライトがつかない時は夜間は押していく、交差点での確認、歩行者への注意、ベルの鳴らし方、等々、基本的なことですが図を用いての解説、ビデオでの解説、自転車を見せながらの解説と、念入りに行いました。

最後はテスト。このテストに合格すれば、自転車安全運転免許証がもらえることになっています。

前半が終わり、後半は外の施設に。

自転車の乗り方の実地講習と横断歩道の渡り方です。

まず自転車の乗り方。

ブレーキやタイヤの点検、椅子(サドル)の高さの調整、後方確認して乗ること、「止まれ」で止まること等、敷地内の道路で実際に走ってみて学んでいきます。

今回、改めて気付いたのは、自分用ヘルメットの持参の多さ。

もちろん普段自転車に乗っていなければ必要ありませんが、今日の2年生は9割が持参していました。

それだけヘルメットの着用が浸透してきたということでしょう。素直に良いことだと思います。

スムースに交通安全教室は終わり、予定時刻より早めのお昼になりました。

敷地内の木陰で、それぞれシートを広げてお昼を食べました。

気候も良く、気持ちの良い時間でした。

お昼の後は、敷地内や土手で遊びました。たっぷり1時間ほど。

鬼ごっこをしたり、虫取りをしたりと、思い思いに休むことなく体を動かしていました。

十分満足したのではないでしょうか。

免許証は、週明けに渡します。

2年生の皆さん、交通安全はくれぐれも心がけてくださいね。

今週のごみ拾い(5/7~5/10)

GW明けの週でした。

学校の中はもう運動会の準備一色。

と言っても、昨年度より1週間遅い日程ですので、まだ余裕はあります。

そう、子供たちの競技や演技を早く完成しすぎないようにしないと、と職員室で話していました。

それ以外にも、雨で練習が出来なかったりということもあり、水物的な部分は多分にありますので、急く気と子供たちの気持ちの盛り上がりを天秤にかけながらの準備が当日まで続いていきます。

さて、雨天あり、強風あり、暑い日ありの、今週も様々でしたが、ごみ拾いはいつものように継続しています。

それでは紹介します。

【5/7】

【5/8】

【5/9】

【5/10】

皆さん、今週もありがとう m_ _m

朝と言えども、だんだん暑くなってきます。気を付けて拾ってくださいね!

八ヶ岳(移動教室、集団宿泊)の下見

5,6年生の先生が一人ずつ、八ヶ岳の集団宿泊(5年)と移動教室(6年)の下見に昨日から一泊で出かけています。

のっけから余談ですが、学校現場では、下見の事を「実地踏査(じっちとうさ)」と言います。でもちょっと長いので、通称で「実踏(じっとう)」で通ります。完全に業界用語ですね。キーボードでも、変換されませんし(笑)。

さて、その八ヶ岳の下見ですが、市内の小学生は5年次と6年次に「八ヶ岳少年自然の家」を利用することになっています。

5月から2月にかけての実施です。

市内他校の5年生では、冬季にスキー教室として実施している学校もありますが、連光寺は総合的な学習の時間の学習内容の絡みもあり、5年生も夏季に実施しています。

同じ施設を使用しますから、各学校ごとに下見に行くのではなく、合同で市がバスを借り上げてくれて下見を実施しているわけです。

さて、下見に行った先生が、職員の共通LINEで状況を報告してくれます(^O^)/。

昨日は天候が思わしくはありませんでしたが、下見ですから、一応行く予定のところには足を踏み入れておかなければなりません。

5年生が行く予定の「入笠山」は、登山口の入り口付近は昨日は濃霧状態・・・。雨も降っています。

下見も大変です・・・。

山頂まで歩いて、雲の上に出たからか雨はほとんど降っていませんでしたが、霧で下界は全く見えなかったようです。

晴れていれば360°のパノラマなのですが。本番を祈っています。

山から下りてきて、こちらは林業体験をするアカマツ林。

その昔植林されたところの間伐作業をやらせてもらいます。

営林署の管轄です。

今朝は見事に晴れた様子。

朝の八ヶ岳少年自然の家。

こちらはアルパカ牧場かな?

オオムラサキセンター。珍しい昆虫がたくさんいます。

ヘラクレスオオカブトですね。

下見の最後に向かったのは、山梨県立考古博物館のようです。

6年生が見学、体験する予定です。

ラジオ体操集会 と ハート池救助隊

今朝の全校集会は、運動会に向けたラジオ体操の練習でした。

ラジオ体操を学校の中で行うことは、運動会の時くらいしかありません。

自分が小学生の時は、頻繁にやっていた記憶があるのですが、これも時代の流れでしょう。

夏休みも連日、日課のように通っていましたしね。通わないといけないような、そんな感覚だったのかなと今にして思えば感じます。

今朝のラジオ体操は、運動委員会の5,6年生たちが見本で前に立ってくれました。

全校児童が揃ったところで、説明の後にラジオ体操の開始です。

ラジオ体操の曲は、タブレット端末からブルーツゥース・スピーカーを通して音を出します。

体育の授業でもよく使っていますが、便利な機器です。

踊り慣れていないかなと思っていましたが、予想以上にしっかり踊れていました。

よ~く関節や筋を伸ばしたりしてくださいね。

集会後は、運動委員会の子供たちはさっそく集まって反省会です。

こういう繰り返しが次につながっていくのですよね。

大人の社会で言えば、PDCAというやつです。

このラジオ体操集会のほんの10分前。

ハート池に数人の子供たちが池をのぞき込んでいました。

集会があるので声掛けに行くと、オタマジャクシから小さな小さなカエルになった命たちを救出していました。

オタマジャクシからカエルに変態すると、水中から這い出してきます。

ところがそのまま陸上にいると干からびてしまいます。

排水路の部分にはそうやって干からびてしまった小さなカエルたちがたくさんいました。

天気の良かったGWの出来事なのでしょう。

毎日のようにハート池を覗いている2,3年生の子供たち。

そんな陸上に上がってしまったカエルたちを、一匹ずつそおっとつまんで池に戻してくれていました。

卵を産んだ時から全校に声掛けしていただけあって、今年は本当に子供たちがカエルを大切に守ってくれています。

連光寺らしい光景です。そんな優しさを感じて、とても幸せな気分になりました。

ありがとう、救出隊の子供たち。

5年生 初めての調理実習

校長室でパソコンに向かっていると、家庭科室からいつになく楽しげな声が聞こえてきました。

ついつい誘われるかのごとく覗いみると、調理実習をしていました。

5年生にとっては、初めての調理実習です。

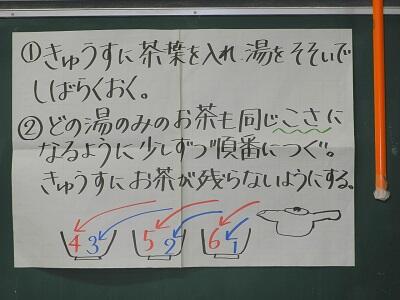

そして初めての調理実習は、「お茶」を入れることから始まります。日本ですから !(^^)!。

はじめに急須や湯飲みを洗って埃を落としてから(埃はついていませんが基礎基本の活動です)、やかんでお湯を沸かします。

そのお湯を一度湯飲みに入れてから急須に戻します。

これはお茶の良く出る温度、お茶のおいしい温度に下げるためです。

やけどしないように気を付けて、慎重に入れていきます。5年生、真剣です。

そしておちゃっばを入れた急須に戻します。

ちょっと時間をおいてから、湯飲みにお茶を注いでいきます。

本当にただこれだけの調理実習なのですが、でもでも、楽しいですよね。

だって授業で飲食物を作って口にできるのですから!(笑)

準備がすべて整ったら、いただきますです!

緑茶はあまり飲まない家庭もあることでしょう。

我が家もほとんど飲みません(*'▽')。

出来上がったお茶は、自分たちで作ったおいしさと、あまり口にしない苦さと、どちらが勝っていたでしょうか。

ぜひ今晩、ご家庭でお子さんにお茶を淹れてもらってください。

せっかく学びましたので、復習をかねてです。

自主学習の課題にも使えるかもしれませんね。

第50回運動会 応援団 結団!!

第50回運動会の応援団の結団式がありました。

正確に言うと、今年度は創立51年目です。

創立したときは0年目ですから、今年度が創立50周年ということになるわけです。

ん? ん??? 運動会は51回目では??? ということになりますな・・・。

ところがコロナ禍初年度の2020年、あの年は市内小学校全校で運動会をやむなく中止しました。

ということで、今年は第50回運動会となります。

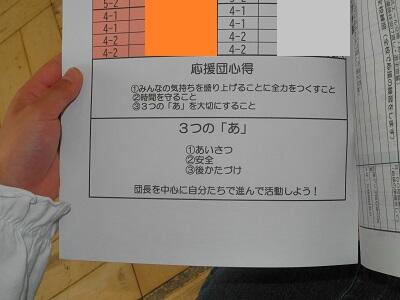

さて、その第50回運動会に向けて、応援団が決定し、結団式がありました。

応援団は、4年生以上で構成されます。

レジュメが配られ、練習の心構えや日程などの説明がありました。

そして、今年の応援団長の紹介です。

団長は今年も赤白ともに女子です!

レジュメにも応援団の心得と大切にすることが記されていました。

こういう世界もよい体験、経験に繋がることでしょう。

応援団はまさに「応援」。誰かのために応援、支える役割です。

気を引き締めて頑張ってくださいね。期待しています!

5,6年生 組体操の練習

5,6年生が運動会で合同で取り組む表現活動の「組体操」の練習がスタートしました。

6年生は5年生に見せるために事前に少し技の練習をしたようですが、5年生は今日が初めて。

組体操は一時期事故の報道が盛んにされ、「危険」というステレオタイプの見方がされがちでしたが、入念な準備とやり方さえ押さえれば、取り立てて危険という種の運動ではありません。

(実感としてはむしろ昨今はマラソンなどの方が怖いです)

その準備を重ねていくための練習です。

技の難易度に伴って、当然真剣さも必要になりますし、捻挫や落下などのけがをしないコツを覚えていく必要もあります。

そういう意味では、やはり高学年向きですね。

さて、2学年揃って、入念な準備体操の後に、まずは2人技を始めます。

まずは「腕立て補助倒立」の倒立までいかないパターンの技。

人の体重を半分ですが支えるということは日常の生活ではありませんので、最初はバランス取り、力の入れどころに苦労します。

初めてでしたが、5年生もコツを掴んだ人はいたようです。

次の技は通称、「高床式倉庫」という技。

まずは6年生が見本をみせます。

さて、実際にやってみましょう。

6年生はもちろんですが、5年生もなかなかの筋のよさとお見受けしました。

回を重ねていく練習が楽しみです。

さて今年の運動会ですが、午前開催はこれまでと同様ですが、

競技数はどの学年も3つずつです。徒競走、団体競技、表現活動となります。

その分、時短の工夫もあちらこちらにしていますが、5,6年生が合同で表現活動を行うのもその一つです。

お子さんの出番が昨年度より増えますので、ご期待ください!

それでは皆様、よいGW後半をお過ごしください。

今週のごみ拾い(4/30~5/2)

昨日は授業のご参観ありがとうございました。

久々の平日開催でしたが、土曜日に出勤の保護者の方もいらっしゃるということで企画してみました。

今後も平日の学校公開を行っていきます。

さて、今週は3日間しかありませんでしたが、しっかりと頑張ってくれていました。

しかし、今年は天候が安定しないですね。

雨の日が多い感じがしますが、気になって気象庁のホームページの降水量を見てみると、やはりここ10日間は平年の1.6~1.8倍の量が降っていました。

今年に入ってからの統計でみても、1.2~1.3倍です。

今年は雨量の多い年になるのかもしれません。

今朝は、校庭の植え込みでキノコも発見しました。

前置きが長くなりましたが、それではごみ拾い隊の紹介です。

【4/30】

【5/1】

【5/2】

今週もご苦労様でした。ありがとう(^.^)。

さて、一昨日紹介した5年生が作ったタッチペンの新バージョンを見せてくれました。

フリマかどこかで売れそうですね!

可愛くて、気分も上がるタッチペンです(^O^)/。

学校周辺での通行についての注意・お願い(明日は学校公開です)

学校公開に来校される際、近隣住民への配慮をお願いします。

(1)赤丸で囲った部分(私有地駐車場)付近での待ち合わせや立ち話はしないでください。

児童館に抜ける分かれ道(黄色い階段)となっています。

しかし、赤丸のこの駐車場は公道ではなく私有地となります。

私有地に無断で入ることは禁じられています。

(2)住宅が近いため、黄色い部分での歩行中の会話や立ち話は住民の方が大変気になります。

会話や立ち話等、控えていただけるよう、近隣住民への音への配慮をお願いします。

久しぶりに出会った際に大きめの声が出てしまうこともあるようです。

子供たちにも登下校中のマナーとして繰り返し指導をしているところです。

ご理解・ご協力を何卒よろしくお願いします。

たてわり班(第2回目)

今日の2時間目は、たてわり班の2回目でした。

たてわり班は、1年生から6年生までが入った班を全校で12班つくり、年間を通して活動していくものです。

その活動の中では当然異学年の活動となりますから、年齢に応じた関わり合い、配慮、思いやりなどを体得していきます。

第1回目は、3年生以上で今年の活動の相談をしましたが、今回は初めて同じ班の1,2年生が参加しての会です。

6年生は1年生を迎えに行き、今日は教室を覚えてもらうためにも室内での活動をしました。

各班で考えた室内遊びをしましたが、各教室から笑い声が廊下にこだましていました。

タブレット端末の使い方~臨時集会

明日の学校公開では、セーフティ教室を実施します。

昨今、連光寺小学校ではこれまで子供たちの安全・安心のための重要案件として、交通事故、不審者対応を挙げ、教室での授業や講座などを設けて学習していました。

ところがコロナ禍以降、案件数として一番突出してきたのはSNSトラブルです。

小学生でSNSトラブルです。

SNSに限らず、ICT機器を使用する際の「常識」「マナー」などを身に付けている最中の年代と考えると、確かに小学生もありなんと思えてきます。

そんな実情もあり、昨年度からセーフティ教室では全学年で「ネットモラル」に的を絞った授業を展開してきました。

今年度ももちろん実施します。

そんな明日の授業に先立って、全校でタブレット端末私用のルールを再確認しておくために臨時集会を行いました。

要点は3つです。

(1)タブレット端末は学習に使用するものということ。つまり、ゲームやYouTubeは授業で先生の指示がある際以外はもちろんやりません。

(2)タブレット端末は多摩市から貸与されているものです。歩きながら操作はしません。落として画面が割れるなどした場合は、10万円近く修理代がかかります。これはファーストフード店で100時間バイトする額です。

(3)勝手に人物を撮影したり、加工したりしない。これはプライバシーや肖像権に関わることですね。

そんな全校のルールを押さえた上での、明日の学習となります。

ぜひセーフティ教室をご参観ください。

さてこちらは朝昇降口で5年生の子に見せてもらったタブレット端末用のタッチペン。

キットではなく、紙粘土で作ったそうです。作業が細かく、とても感心しました。すご~い!

こちらはハート池のオタマジャクシのその後。

もう、本当に集合体のよう。

水温の高い水表面にたくさん集まってきています。

カラスなどに狙われないようにね!

よ~く見ると、足が生えている個体がたくさんいました。

着実に成長していますね。

学校だより5月号を掲載しました

学校だより5月号を掲載しました。

PC・タブレットの場合、左側タブの「学校だより」を、

スマートフォンの場合は、下部の「学校だより」を開いてご覧ください。

↓ ダイレクトリンク ↓

学校公開のお知らせ

5年生 メダカ飼育開始

5年生が理科の授業で学ぶメダカの飼育を開始しました。

残念ながら昨年来生き永らえたメダカはいなかったので、今回は200匹を購入しました。

水槽の大きさによって生存率がかなり違ってきます。

5年生教室前の廊下に置いてある水槽(45~60cm)では、20匹くらいがよさそうです。

3つの水槽に、20匹くらいずつ入れました。

白メダカや黒メダカなど、希少種のメダカが高騰しているとか。

ブームなのだそうです。

そのせいかどうかはわかりませんが、今年は痩せている個体が多かったこと・・・

たくさん食べて大きくなって、卵をたくさん産んでほしいです。

200匹のうち、20匹ずつ3つの水槽に入れて・・・140匹余ります。

140匹は、プールで飼育しています。

6月初旬にプール清掃を行いますので、その時に救出しますが、それまでに増えてくれることを願っています。

ちなみにプールにメダカを放つのは何年か続けていることで、ボウフラ対策にもなっています。

4年生 川たどり② & 基礎講座

4年生の川たどりの2回目です。

今回は、清水渓緑地(水車公園)~大栗川と乞田川の合流点~大栗川と多摩川の合流点(交通公園)まで向かい、交通公園の場所で、いよいよ基礎講座が始まります。

まずは水を辿って歩いて歩いて、川幅や水量、目に見える生物、河岸の様子などを確認していきます。

辿って辿って・・(略)・・交通公園に到着。

川の流れはやがて大河に注ぐことが体感できたのではと思います。

そして、川の恵み。

多摩川本流に至るまでに、川の周りの動植物も豊富になってきたことも感じ取ってくれていたでしょうか。

基礎講座では、多摩川にある植物、鳥、魚、動物、石(化石)、水質、ごみ・・・などの基礎講座をそれぞれ専門の先生を招いて行います。

今回は植物と鳥でした。

植物は、パルテノン多摩の学芸員の方に来ていただき、鳥は羽澄先生が専門なので話をしてくれます。

こちらは植物の話。植物の世界も、外来種問題は大きな課題になっています。

そしてちょっと広めの河原に出て、鳥の話。

最高気温の予報からかなり覚悟して対策もして出かけたのですが、思っていたより暑さはありませんでした。

子供たちも無事帰校。

まだこれから基礎講座などで3回は行きますので、引き続き注意していきたいと思います。

しかし、しかし、

実は一番頭を悩ませているのは・・・

2019年の台風19号以降の河岸工事。

実は実質多摩川には降りることができません。

多摩川河岸は、巨大なテトラポットヤードになっていて、ダンプカーやクレーン車も頻繁に出入りしています。

関戸橋周辺を知ってからかれこれ30年以上。

関戸橋から是政橋にかけての区間は、ずっとず~っと、なにがしかの工事をしています。

ここは渋谷か???と言いたくなるほどです。

去年から始まったテトラポットヤードについては、完全に河岸に出られなくなってしまったので、学習には大きな痛手です。

大栗川河岸で基礎講座は行っています。

今週のごみ拾い(4/22~26)

今週は寒かったり、暑かったりと、体温調整が難しい週でした。

子供たちにも新年度の疲れがたまるころだと思います。

GWは心身の休養も目的の上位ランクにして過ごしていただければと思います。

運動会へのスタミナも貯めなければ!

さて、今週のごみ拾いです。

天候がくるくる変わりますので、なかなかコンスタントに行うのが難しい季節ですが、がんばってくれています。

【4/22】

【4/23】

【4/24】

【4/25】

【4/26】

皆さん、今週もありがとう!!!

こちらは先週発足した委員会。

飼育委員会の5年生は、当番の集合時刻の7:50より早く登校して、当番ではないボランティアの子たちと一緒に早々とヤギの世話を始めています。

ものすごいヤル気満々です!!(^^)!

ご苦労さまです!ありがとう(^.^)。

こちらは朝、2年生が見せてくれたヤゴの抜け殻。

どうやら大きさや形からオニヤンマのよう。

ハート池で羽化したようです。

姿・形がしっかりと残っていて、標本になりそうなくらいきれいな抜け殻でした。

クラブ活動開始

4年生以上の子供たちが所属するクラブ活動が今日から始まりました。

委員会活動とクラブ活動は7時間目です。

クラブ活動は、自分の好きな活動ができるクラブを選べますが、ある程度人数が揃わないと成立しませんので、毎年少しずつ存在するクラブが変わっていきます。

今年あるのは、バドミントン、サッカー、卓球、バレーボール、科学、タブレット、工作、家庭科の8つです。

今日は第一回目ですので、クラブ長を決めたり、グループ作りをしたり、年間の活動内容を決めたりといった話し合いが中心になりました。

いくつか覗いてみましょう。

タブレットクラブ。結構な大所帯です。

バドミントンクラブ。今回は女子が多かったですね。

家庭科クラブ。楽しめる、食べられる、鉄板のクラブですよね。

科学クラブ。これも鉄板ですね。毎回の実験はわくわくしてきます。

卓球クラブ。児童館に通っている子もたくさんです。

みんなめいいっぱい楽しんでくださいね。

そして、先輩後輩の輪、新たな交友の輪を広げてください。

委員会紹介集会

今日の集会は、委員会紹介集会でした。

先週発足した今年の委員会。

5,6年生(代表委員のみ3~6年生)で構成され、学校の様々な学習活動がスムースに運ぶためのお手伝いをしてくれています。

今日はその仕事内容の紹介と、メンバー(全員)の顔見せでした。

全ての委員会は撮れなかったのですが、撮れたものを紹介します。

まず司会は代表委員会から。

運動委員会

図書委員会

飼育委員会

放送委員会

集会委員会

代表委員会

集会後は、5,6年生のみ残って、プチ学集会で、振り返りをしていました。

5年生

6年生

委員会活動は、仕事のクオリティはもちろんですが、それ以上にコンスタントに抜けずに活動することがまず第一です。

「忘れてはいけない」、全体に関わる仕事です。

初めての経験かもしれませんね。がんばってください!

27℃の予想が出ていた今日。

4月ですが、もう熱中症計をいつもの昇降口に出しました。

気を付けなければならない時期にもうなってしまいました・・・。

5年生 筍掘り

5年生がこの季節恒例の筍掘りに行ってきました。

行ってきましたと言っても、ゆうひの丘の北斜面のところです(笑)。

筍は5年生が学習する「里山」の恵みそのものです。

いわば、かつての里山の暮らしの追体験としての学習です。

2時間ずつ、各クラスごとに出かけました。

桜が丘公園の皆様にお手伝いいただいております。

毎年ありがとうございます。

説明を聞いてから・・・

あとは「掘れ~」って感じです!(^^)!。

地上に出てきているものはもう硬くなり始めています。

先っぽだけが出ている筍が、柔らかくておいしいのです。

そんな筍を探しながら、根元のブチブチの部分できれいに切るように感じで掘り出していきます。

がんばれ5年生!

そして、見事収穫。

今年は豊作でした。

ちょっと食べるまでの手間はかかりますが、取れたてのおいしい筍をご家庭でご賞味ください。

着替え等のご準備、ありがとうございました。

3年生 エイサー太鼓づくり

3年生が運動会で披露する沖縄の伝統芸能のエイサー。

使用する衣装やバチ、太鼓も手作りです。

今日の図工では、太鼓を製作していました。

このように、運動会一つとっても、学級での特別活動(学活)で意欲を高めたり、音楽で曲やリズムを体に染み込ませたり、図工で楽器を作ったり、もちろん体育で実際に踊りを覚えたり・・・、様々な教科・領域を飛び越え、一体的に取り組んでいます。

教員同士の連携が必要ですし、「何のため」という目的の共有も必要です。

このような学習形態は、ここ10~20年の間に行われるようになりました。

子供たちの生活(学校生活)に根差した学習スタイルです。

太鼓の部品はこんな感じ。

これをボンドで張り合わせ、今日は紐を通していきます。

モニターに投影しながら、まずは紐の通仕方をレクチャーします。

年度末に入った65インチのモニターです。これまでは50インチでしたから、とっても見やすくなりました。

では各自でやってみます。

いい感じですね。

紐を通すと、ちゃんと締め太鼓に見えます。ちょっとやる気も出てきます!

ちなみに紐の色はクラスで違うのだそうです。

運動会当日、小道具にもぜひご注目ください (^O^)/。

今日から1年生も全校朝会に参加です

先週の1年生を迎える会を経て、今日から1年生も全校朝会に参加です。

今朝は残念ながら雨でしたので、体育館で行いました。

うさぎの「しずく」の報告と、命を大切に、そして生きている時間を精いっぱい生きようという話をしました。

週番の先生からは、「あいさつ」は心の遠い人をつなげていく架け橋という話でした。

声に出して、相手の目を見て、「おはよう」「こんにちは」・・・とあいさつしていますか?

まずは家族から、そして教室から始めてみましょう!

4年生と5年生は、恒例のミニ学年集会で、今週の予定や心がけていくことなどを共有しました。

これ、とってもいい時間。全学年に広がってほしいです。

子供たちを学年で育てるという姿勢そのものです。

うさぎの「しずく」が天に召されました

今朝、3年生で飼育していたうさぎの「しずく」が天に召されてしまいました。

いつものリラックスした寝そべりの姿のままでしたから、静かに最後を迎えたのかと思います。

昨日まではいつもと全く変わらず、子供たちも抱っこしていたり、飼育委員会の子供たちが爪を切ったりもしていたのですが・・・。

しずくの年齢は9歳くらい。人間でいえば80歳以上です。

ケージをみると、今朝のふんはいつもの1/3くらいの大きさでした。

高齢で、内臓をはじめとした様々な力が弱っていたのでしょう。

校長室に運び、箱にシーツを敷いて保冷材も置き、そこにしずくを寝かせました。

次々に聞きつけた子供たちがやってきては、撫でてくれました。(そのあとしっかり手洗いもしました)

手紙を書いて入れたり、折り紙の花を入れたり、校庭の花を入れたり、棺はみんなの優しさでいっぱいになりました。

中休みに全校放送をかけると、最後のお別れに会いに来る子供たちがたくさん。

校長室前に列ができました。

子供たちの優しさを、きっとしずくも嬉しく思ったと思います。

「なんで動かないの?」「生き返らないの?」

と、初めて「死」を目の当たりにした子供たちの言葉もありました。

命あるものはいつか必ずその灯が尽きます。

だからこそ今を大切に生きようと思えます。

残酷なようにも思えますが、「死」は生き物にとって避けて通ることはできません。

飼育動物は、かわいがるだけではなく、その生き死にも含めた様子を見て、同じ時を過ごすことそのものが学びになります。

「死」が遠ざけられた現代ではなおさらです。

みんなに撫でられ、みんなに悲しがられ、みんなに送られて、しずくは学校を旅立っていきました。

動物病院に預け、埋葬されることになりました。

老衰とのこと。

しずく、ありがとう。

可愛がってくれたみんな、ありがとう。

2年生 消防写生会

東京消防庁との連携で、多摩消防署の消防車が学校に来てくれました。

毎年2年生が写生会を行っています。

今日は天気が良すぎるくらいで、絶好の写生日和でしたね!

合間に、消防署の方に質問したり、談話している子供もいました。

学校公開の際にぜひ作品をご覧ください。

今週のごみ拾い(4/15~19)

今週は天候に恵まれましたので、あいさつ運動も毎日できました。

日差しが強かったので、今年初のミスト稼働です(^O^)/。

さあ、今週もごみ拾いを多くの子供たちが実行してくれました。

あいさつ運動であちらこちらに行っていたので、受け渡しができなかった人もいました。

ごめんなさい m_ _m。

それでは紹介しますね。

【4/15】

【4/16】

【4/17】

【4/18】

【4/19】

みんな、今週もありがとう!! ご苦労さまでした(^.^)。

2年生 50mタイム計測

5月25日の運動会に向けて、各学年ともに徒競走のタイム計測を行っています。

このタイムを参考に赤白を組み分けするからです。

ただ単にタイム計測なのですが、実はこの時間、高学年になるほどに隣のタイムが気になったりして独特の雰囲気の時間になります。

3時間目は、2年生が計測していました。

昨年に比べると、やはりまっすぐ力強く走れるようになっています!

今年度は全学年で徒競走を行います。ご期待ください。

6年生 全国学力・学習状況調査

今朝も6年生はあいさつ運動、1年生のお世話と大忙しです。

早目に登校してくる6年生ですが、それでもどことなく生き生きとしていて、「やり甲斐」を感じているように見えます。

「環境が人を育てる」という言葉がありますが、4月の6年生はまさにそれが当てはまるのかもしれません。

今日の6時間目は、第1回目の委員会活動ですが、新委員長のもと、ここでも活躍してくれるでしょう。

期待していますね!

さて、その6年生は、「全国学力・学習状況調査」に取り組みました。

今日は国語、算数を行い、後日オンラインで質問紙を実施します。

慣れない調査ですが、もちろん懸命に頭に汗をかいて取り組んでいる様子が教室に充満していました。

結果は夏休み明けごろにお知らせできるかと思います。

6年生、忙しい毎日の中、ご苦労様でした!

1年生を迎える会

今朝は、朝学習の時間から1時間目にかけて、体育館で「1年生を迎える会」を行いました。

これが終わってやっと1年生は全校朝会に参加します(*^^)v。

まずは2~5年生の在校生が体育館に揃って、1年生を迎える準備をします。

大きな声で「い~ち~ね~ん~せ~い~」と練習し、その声でスタートです。

1年生が6年生に手を引かれて入場します。

そして、舞台正面に1年生が揃いました。

代表委員会の司会のもと、プログラムが進んでいきます。

まずはくす玉を割って、改めて入学のお祝いです。

1年生も引っ張ります。

そして2年生からのメダルのプレゼント。

次は、連小に関係した全校クイズでした。

ヤギの名前やうさぎの名前は、鉄板です(^O^)/。

間違えたらその場でジャンプするという罰ゲーム付きでした(>_<)。

1年生からもお礼の歌を披露します。ドラえもんの歌です。

5年生からは校歌を書いた掲示物のプレゼント。教室に貼る用です。

最後にみんなで校歌を歌って終わりました。

そして1年生の退場です。

代表委員会のみなさん、ご苦労様でした。ありがとうございます。

1年生の皆さん、上級生や同級生の仲間といっぱい関わって、いっぱい学んで成長してくださいね!

今朝もあいさつ運動は継続しています。

今朝は昨日と違う女の子が折り紙を見せてくれました。

昨日のものより一回り大きく立派でした。いや~、素晴らしい。

見せてくれてありがとうね!

一方こちらはご家庭から持ってきていただいたやぎ、うさぎの餌。

今朝はこんなにたくさん届きました。ありがたい限りです。

今年度も、ご家庭の野菜くずなどがありましたらお子さんに持たせていただけると助かります。

よろしくお願いします。

4年生 川たどり

4年生は総合的な学習の時間で1年間かけて多摩川の学習をします。

今日はその実質第1回目。

未だ多摩川にはいかず、多摩川にそそぐ水の流れからたどっていきます。

いわば一つの源流体験です。

行くところ行くところで、水を探してくださいと指令が出ました('◇')ゞ。

学校を出発して一番最初に寄ったのは、裏手にある谷戸田。

ここにある水は、どこから来ているのでしょう・・・?

の問いに、「下水道!」なんて声も聞こえましたが、よしよし予備知識なしで学んで行けそうです。

谷戸田の水は、字のごとく谷戸を伝って流れてきた湧水です。

この水はどこに行くのでしょうか。

もう少し上流に向かってみます。

はい、桜が丘公園内のトンボ池です。

ここで子供たちは水を探していきます。

なんとなくジワッとした感じで水が出ていることが分かります。

そして公園内の端では、明らかに水流になっていました。

この水流はどこに行くのか・・・方角的に大谷戸公園の方に流れていっています。

ということで、大谷戸公園に。

大谷戸公園でも、水を探していきます。

公園内の最下流、大谷戸の池では、どうも排水溝に水が流れていっている模様。

この排水溝はどこに続いているのかしら・・・?

公園を抜けてみると、住宅街の中にありました。

このまま学校の校庭の下を通っているようです。

そう、実は学校の校庭の下に大谷戸川が暗渠になって流れているのです。

この大谷戸川は、児童館脇を抜けて、春日神社のバス停の方向に流れていきます。

ところどころ暗渠なので水の流れは見えないのですが・・・。

そして、春日通の信号を渡り、清水渓公園(水車公園)にたどり着きます。

清水渓公園では、もう水の流れがはっきりとしています。

そして、川になって流れていっていました。

今日の川たどりはここまで。

大谷戸川の水の流れを追ってみました。

次回の川たどりはこの清水渓公園からスタートします。多摩川までたどり着けるでしょうか。

公園では、八重桜が見事でした。

新緑を告げるモミジも気持ちよさそうに葉を伸ばしていました。

あいさつ運動、今朝もありがとうございます。6年生、ご苦労様です(^.^)。

こちらは朝女の子が見せてくれた折り紙。

大きな折り紙を3枚、小さな折り紙を12枚使ったとのこと。

にしてもこれはすごいです・・・!素晴らしいものを見せてくれてありがとう(*^^)v。

1年生 初めての給食

今日は1年生が初めての給食でした。

豚丼、野菜のしょうが汁(スープ)、りんごゼリー、牛乳のメニューです。

金曜日に授業で一度、配膳と片付けについて習っていたので、今日はいたってスムースでした。

とくに、前で給食当番さんからお盆に器をもらってから、トレイを両手で持って机まで運ぶところでとても慎重に歩けていました!立派立派 (^.^)。

トラブルなく「いただきます」まで準備ができました。

金曜日は1組を紹介しましたので、今日は2組です!(^^)!。

ちょうどそのころに4時間目が終わり、お手伝いの6年生が到着。

最後の仕上げで、お盆の上の食器の置き方を直してもらったり、「いただきます」の号令をかけてもらったりしました。

もちろんそのあとの牛乳キャップを開けるところの手伝いも。

今日は余裕をもって配膳しましたが、徐々に準備時間がタイトになっていきますので、6年生の手を借りることもありそうです。

ぜひ今晩の食卓で、給食や今日の一日の様子をお子さんに聞いてみてください。

※1年生はまだホームページ等の掲載OKの確認が取れていないため、顔にハートマークを付けています。

あいさつ運動、全校朝会表彰

2週目がスタートしました。

今週はあいさつ運動です。

青少協、地域、保護者の皆様と6年生当番が校門に立って挨拶をしています。

今朝は連光寺の駐在さんも参加です。

子供たちが駐在さんに会うと、「お巡りさん」とか「駐在さん」ではなくて、「〇〇さん」と直接名前を呼ぶのがなんとも連光寺らしいです。

それだけ地域に根差して働いてくださっている証拠ですね。ありがとうございます!

全校朝会では、委員会活動が始まるので感謝の気持ちをもって手伝えるものは手伝おうという話と、熱中症に気を付けて衣服の調節をしよう・・・授業中に水筒を飲むのは本当はマナー的に良くないけれど状況に応じて先生とルールを決めよう、という話をしました。

週番の先生からは、キックボードの乗り方。

キックボードは、歩行か自転車かどちらに感覚が近いかというと、歩行に近いかもしれません。

速度も目線も歩行に近いです。

それ故に、道路の真ん中を走ってしまったり、坂道で勢いよく下ったり、角で飛び出してしまったり、でも本人が思っている以上にスピードが出ているので外から見ていると尚更危険度が高くなります。

・道路の真ん中を走らない ・坂道で勢いよく下らない ・角は止まって安全確認

をご家庭でもお子さんに話してください。よろしくお願いします。

最後に表彰です。

春休み中にスノーボードの資格検定試験に合格した表彰です。

スノーボードをやったことがない私には、ただただすごーいっという感じです!(^^)!。

おめでとうございました!

やぎ門のところの八重桜が咲き始めました。

取って塩漬けにして桜湯をつくろうと思います。

1年生 給食センター栄養士の授業「給食の準備」

多摩市の給食センターの栄養士さんに来ていただき、給食の準備の仕方の授業を行いました。

月曜日から給食が始まるので、絶好のタイミングです。

まずは紙芝居を使って、食べたことのないものでも食べてみようねというお話。

昔のような完食指導はしませんが、食べたことのないものや苦手なものでも、少しは食べたり、口をつけてみようよ、という指導を行っています。

食べてもらえなくて仲間外れの食材はかわいそう・・・という紙芝居でした。

その後、実際の給食の準備の仕方を、空容器を使って実際にやってみました。

器は陶器なので結構重みがあります。

月曜日にはここに食べ物が入るので、さらに重くなります。

お盆を両手でしっかりと持つようにします。

さあ、みんな準備ができたかな?

いやいや、もう一つ大事なものがありました。牛乳です。

びんの牛乳のキャップの開け方をみんなで実際にやってみました。

これも中身が空の牛乳をメーカーが作ってくれました。ありがとうございます m_ _m。

こつさえ覚えれば、1年生の力でも難しいことはありません。

最後に片付けのシュミレーションももちろん行ってみました。

さあ、月曜日からの給食が楽しみですね!

ごみ拾い隊、今年度ももちろん活動します!

年度が明けて始めの週でしたが、初めの週から登校時のごみ拾いをしてきてくれる子供たちがいました。

坦々と当たり前のように地域に貢献です!素晴らしいし、かっこいいです!

自分にできることを、できるときに、というスタンスで続けていってほしいです。

校長先生も朝拾っています!

1年生もきょうだいに伴われて活動を始めた子たちが早速いました。

今年も週末にごみ拾い隊を紹介していきますね!

【4/8】

【4/9】

【4/10】

【4/11】

【4/12】

今週もみんなありがとう!ご苦労様でした m_ _m。

第1回 避難訓練

新年度早々、第1回目の避難訓練を実施しました。

避難訓練は月1回実施しています。

日本の避難訓練は、学校はもちろんのこと、地域、自治体、会社などでも実施され、条件反射的に即座に対応できるようになる取り組みが世界で評価されています。

それだけ自然災害の多い国土である証拠ですが、それ故に真剣に取り組む必要があります。

今日の想定は、地震、及びそれに伴う理科室からの出火でした。

放送で地震が来ましたと流れます。

(本当の地震の時は放送が流れなくても子供たちは即座に動きます)

ちょうど5年生の教室にいたので、1組と2組の様子。

誰もいないかのような教室ですが、じつはみんな机の下で身を守っているのです。

いやいやさすがですよね、この状態は。日本の子供たちです!

揺れが収まったとの放送で、出火した理科室を避けて校庭に避難します。

一番近いところから上履きのまま外に出ていきます。

整然と、静かに、素早く、避難です。

出火している想定の校舎からはできるだけ離れた場所まで来て、整列し点呼します。

学級ごとに並んだ後、確実な人数把握のために教員が手で肩を触れていきながら数えていく姿があります。

そして、全体での今日の訓練の振り返りをします。

今日の訓練は、初回ということを考慮しても上手でした。

このままの緊張感を保って、次回も行いたいです。

ちなみに1年生は、今日は教室からの見学としています。

(防災頭巾はちゃんと被ってみました)

様子を見て、大体の動きを理解して、次回の訓練から参加します。

その後解散ですが、学年や学級ごとに振り返りをしています。

実はこれがとても大切なのです。

命を守る訓練だから、というのもあります。

そして、行事(活動)をやりっぱなしで終わらない、というのもあります。

この積み重ねが教育には大切なのです。

子供たちと生き物の関わり

敷地内ロータリーの脇にあるハート池に、桜の花びらが散っています。

この季節ならではの空気感を感じますね。

そして、そのハート池の中には、アズマヒキガエルのオタマジャクシがいっぱいです。

一緒に池を覗いていた4年生が一言。

「これ全部カエルになったら大変だね」

確かに(笑)。

ホームページで紹介してきましたように、すべての卵が孵化するわけではありません。

そして、すべてのオタマジャクシがカエルになるわけでもありません。

弱肉強食の自然界の中で、淘汰されたものだけが残っていくのは当たり前の事なのですが、

「そうだよね、そう考えると自然界は厳しいよね・・・」

と二人で話しました。二人の頭の中には、

(人間に生まれてよかった・・・のかな)

との思いが声にはなりませんでしたが渦巻いていました。

もちろん人間とて、決して100%大人になれるわけではありません。

自然界を眺めながら、ふと「生」について考えたひとときでした。

生き物から学ぶこと、学ぶものは多いです。

私たちと一緒にこの地上に生きているのですから、当然です。

人間と生き物、人間と人間、互いを尊重し合いながら同じ時を過ごしていきたいですね。

1年生は、おっかなびっくりしながらも少しヤギに近づき始めています。

大型哺乳類にいつでも触れることのできる環境、これも大切です。

3年生は、人間と人間(人と人)のかかわり方について学んでいる「かがやき教室」の説明をかがやきの先生がしてくれました。

「かがやき教室」に通っていなくても、かがやきの部屋には休み時間などは入れますし、相談もできます。

一度体験しに行ってみるのもいいと思います。自分の居場所が増えることは得なことですから!

1年生を迎える会までのカウントダウンが始まりました。

代表委員会のみなさん、ありがとう。よろしくお願いしますね。

気持ちの良い春の一日

昨日とは打って変わってとても気持ちの良い春の日になりました。

朝の大谷戸公園も新緑が芽吹き始め、春の陽光が差しています。

桜もまだ見頃ですね。歩いているだけで心が洗われるようです。

瑞穂の牧場で1週間ばかり妊活していた「ゆき」ちゃんも無事帰ってきて、今日から校庭放牧です。

保護者の方からいただいたりんごの皮をラーメンのように食べていました(笑)。

りんごは大好物です。

1年生は今日はスムースに教室に入っていきました。

6年生の皆さん、補助をありがとうございます。

2組の方は教室に揃ったところで、6年生がジャンケンゲームをしてくれていました。

1組はすでに6年生のお世話の時間が終わり、先生が話しているところです。

みんなしっかりと着席していてとても立派です。

一方、今日は全学年身体計測でした。

身長と体重を計測します。

体操着に着替えて、保健室で計測しました。

2年2組が計測しているところ。

健康診断は、この後、内科や歯科、耳鼻科、視力等の検診を終えてから、結果を健康カードに記載してご家庭に一度お渡しします。もうしばらくお待ちください。

花も嵐も・・・の1日目

さて、実質的な新年度の1日目!といきたいところですが、警報級の雨と風が・・・と夕べから天気予報で連呼していました。

中学校は今日が入学式なのに・・・。

あさ、いつもであれば8:00のチャイムで子供たちは校舎内に入るのですが、今朝は風雨がすでに強くなっていたために、到着し次第校舎内に入ってよいことにしました。

あわせて、校庭側に回らずとも、ロータリー側の玄関から入れるようにも誘導しました。

1年生にとっては、登校したときの勝手を覚える1日目でしたが、この天候の状況ではやむをえません(>_<)。

誘導してくれる6年生と、ロータリー側、校庭側の両側から入ってくる児童、勝手をまだ教わっていない1年生で、朝の昇降口は大混乱。(写真を撮っている間がないほど・・・)

明日は天気も良いのでもう少しスムースにいくかな。

そして今度は帰りの時間。

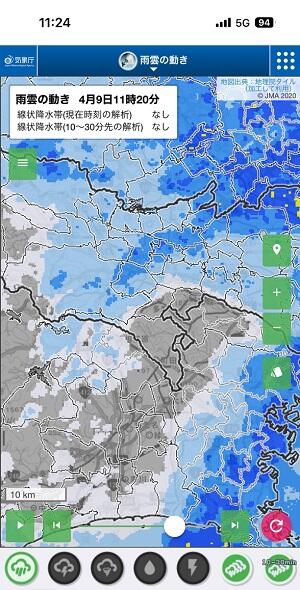

どうやら1年生が帰る11:30くらいが風雨のピークであると予報には出ています。

そんなときには携帯で気象庁の「雨雲の動き」を見ます。

あくまでも予報(予測)ですが、何時ごろにどうなるかがこれでおおよそ分かります。

朝の段階では、1年生の下校時刻を少し遅らせて雨雲が通り過ぎるのを待とうかとも考えていました。

これを見つつ、11時30分ごろには雨雲が通り過ぎて、1年生も予定通りの時刻の下校で行けそうだと判断し、一度学年で集まってから方面別に集団下校していきました。

2年生以上の子供たちが帰る時刻には、すでに雨も止んでいましたので通常の下校となりました。

登校時は傘が壊れてしまった子供もいましたが、帰りは無事に帰れたようで何よりでした。

朝の登校の付き添い、お迎えに来ていただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

学校だより4月号を掲載しました

学校だより4月号を掲載しました。

PC・タブレットの場合、左側タブの「学校だより」を、

スマートフォンの場合は、下部の「学校だより」を開いてご覧ください。

↓ ダイレクトリンク ↓

第51回 入学式

第51回入学式が行われました。

事前の予報では雨模様でしたが、6年間の始まりよろしく幸先の良い晴れとなり、桜もピークと文字通り花を添えてくれました。

受付を済ませて、教室で待機している新入生たち。

入学式自体は、35分程度でしたが、思いのほか体育館が暑くて上着を脱いだ子供たちもいました。

(上の窓はあけてあったのですが・・・)

自分で脱ぎ着して温度調節ができるのは素晴らしいです!

式後の記念写真。

この写真は、後日オンライン販売しますのでその際はお知らせします。

ご入学、おめでとうございます!

校長式辞

連光寺小学校の新一年生の皆さん、ご入学、おめでとうございます。

今日から、皆さんは連光寺小学校の一年生ですね。たくさんお友達をつくって、がんばってお勉強をして、楽しく遊びましょうね。

そこで、まずたくさんのお友達と仲良くなるためのヒントを二つお話しします。

一つ目は、笑顔で元気に挨拶することです。挨拶は、仲間を増やす魔法です。「おはようございます」「こんにちは」「さようなら」いろいろな挨拶がありますね。まずはお家の人。先生、友達、近所の方、学校に来ているお客様、まわりの人たちに元気よく挨拶をしましょうね。

学校があるときは、校長先生は、朝、昇降口であいさつをしています。元気に「おはようございます」とあいさつをしてくださいね。

二つ目は、お礼の一言です。「ありがとう」という言葉を、毎日使っていますか。お礼の言葉は仲良くなる魔法です。みんなを笑顔にする魔法です。

たとえば、これからみんなの教室でいろいろなことを手伝ってくれる六年生のお兄さんお姉さん。みんなが困ったときは、必ず優しく助けてくれます。その時は、「ありがとう」とお礼を言いましょうね。

一年生の皆さん。みなさんは今日から連光寺小学校の一員です。一緒にがんばりましょう。

保護者の皆様、本日はお子様のご入学、誠におめでとうございます。

本校は、「考えてやり抜く子、明るく思いやりのある子、たくましくじょうぶな子」を教育目標として、地域の皆様の多大なご協力に支えられ教育活動を進めています。お子様のこれからの六年間の小学校生活では、様々な出来事があると思います。そこで、私から、保護者の皆様にお願いしたいことがあります。それは、お子さんたちに「がんばる力」を与えてくださいということです。友達がたくさんできた。テストで百点が取れた。徒競走で一番になれた。それは素晴らしいことです。しかし、それは結果です。その結果に至るまでには、過程があります。子供たちにとっては、日々あきらめずに取り組んだり、勇気をもって一歩を踏み出したり、時にけんかしてしまった仲間と仲直りしようとしたり、そのような過程こそが、実はお子さんが大きく成長する時なのです。そんな時に、どうかお子さんの背中をそっと押してあげてください。

私たち教職員は、そんな「過程」を大事にしたい。

「がんばる力」は、その過程に、その成長に、なくてはならないエネルギーです。「すごいね」「がんばったね」「よく考えたね」という言葉を満面の笑顔で語りかけてあげてください。

お子さんが小学校生活の中で果敢にチャレンジしていくその姿を尊いものとして、応援し、結果ではなく、「がんばろうとすること」ことをたくさん褒めていただければと思います。

教職員一同、お子様が充実した学校生活の中で成長することができるよう、力を合わせて取り組んでまいります。ご理解、ご協力をよろしくお願い致します。

また、同じ子を持つ親として、一言付け加えさせてください。

子供の小学生時代は、家族にとって、宝物のような時間です。かけがえのない時間です。子供が大きく成長した後に、それはずっと家族の宝物になります。どうぞ、この珠玉の時間を、存分に、そして、大切に過ごしてください。

最後になりましたが、多摩市教育委員会 教育委員様をはじめ、保育園、幼稚園、地域のご来賓の皆様。本日は新入生のためにご臨席賜り、誠にありがとうございます。今後も、連光寺小学校の子供たちを見守り、支えてくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

令和六年 四月八日 多摩市立連光寺小学校長

令和6年度 前期始業式

桜の開花がピークの日に始業式を迎えることになりました。

保護者・地域の皆様、今年度もどうぞよろしくお願いします。

子供たちは心なしか早目の登校の今日。

旧担任から新しいクラスの表をもらい、新学年の一に整列して始業式の始まりです。

校長の話、児童代表の話、新しくいらした先生方の紹介、担任、担当発表、校歌斉唱、転入生の紹介をしました。

児童代表は6年生児童です。

6年生の整列している時の態度が素晴らしかったです。

6年生に上がった意欲を感じさせるものでした。今年も楽しみです。

校歌斉唱は、6年生が指揮と伴奏。

その後、新しい学年、学級で集まって連絡をしたのち、解散となりました。

明日から授業も給食も始まります。

心機一転、さあ、学んでいきましょう!

【新2年生】

【新3年生】

【新4年生】

【新5年生】

【新6年生】

校内研究会

午前は入学式準備でしたが、午後は校内研究会です。

校内研究とは、校内でテーマをもって教員が授業研究をしていく活動です。

今年のテーマというか、視点は「アントレプレナーシップ」なので、その概略とイメージを膨らませるためのディスカッションをランダムなグループで行いました。

話し合うことで、考えが整理されたり、他の意見で補強されたり、だんだんと頭の中がクリアになっていきます。

子供たちにも頻繁に話し合いをさせますが、先生たちもよく話し合いを行っています。

来週は、大学の先生を招いてもう少し深堀りしていきます。

春休みも終わります。いよいよ新年度のスタートです。

新6年生始動!

新6年生が登校して入学式準備を行ってくれました。

言葉には出ていませんでしたが、6年生の面々、みんなどことなくうれしげな感じ。

張り切って仕事をしていました(^.^)。

入学式と言っても、式の会場だけではありません。

教室の飾り付け、配布物の袋詰め、名前シール貼り、清掃・・・様々な準備(仕事)があります。

早く終わったところは、終わっていないところを手伝って、という形で、2時間の準備予定が1時間で終わってしまいました。

いや、すばらしいぞ6年生!!!

春休み中の半日、ご苦労様でした。ありがとう。

体育館渡り廊下から見たロータリー方面。

多摩市の木である山桜も咲き始めていますね。

本当に入学式の日は満開になりそうです。

★インフルエンザ、コロナ、手足口病、リンゴ病、ヘルパンギーナに感染し、治癒した際には「学校感染症治癒届」をご提出ください。

ダウンロードして印刷してご記入くださるか、用紙を学校からもらってください。

★土日祝日、平日夜間に学校への連絡が必要になった場合は、

多摩市庁舎管理室 042-338-6855にご連絡ください。

庁舎管理員が状況を聞き、学校に連絡を取ります。

★保護者向け相談窓口一覧

★悩みを抱え込まないで!★

24時間365日、誰でも無料・匿名

あなたのいばしょチャット相談

★18さいまでのチャイルドライン

子ども専用のダイヤルです。困っていること、悩んでいること、誰かと話したいとき、あなたの気持ちを大切にどんなことでもいっしょに考えます。

0120-99-7777 (NPO法人チャイルドライン支援センター)

★こどもSOS~こんなことでなやんでいたられんらくしてください

・いやなことをされる

・ひどいことを言われる

・ごはんを食べさせてもらえない

・かぞくのせわをしていて、じぶんのやりたいことができない

多摩市子ども家庭支援センター 042-355-3777 (月~土 9:00~18:00)

東京都多摩児童相談所 042-372-5600 (月~金 9:00~17:00)

児童相談所全国共通ダイヤル 189 (365日24時間)

★こどもの人権110番

なやみを一人でかかえないで相談できます

0120-007-1100 (月~金 8:15~17:15)

PTA作成 地域安全マップ

川の学習のボランティアをしてみませんか?

スマートフォンからですと全画面を表示することができません

タブレットかPCでご利用ください

ロイロノート・ログイン

学校IDは「renkouji」と入力

★保護者用Googlemeetのつなぎ方.pdf

保護者会で使用するGoogle Meetの接続方法

★Wi-Fi接続方法.pdf

簡易なWi‐Fiへの接続方法