文字

背景

行間

学校の様子

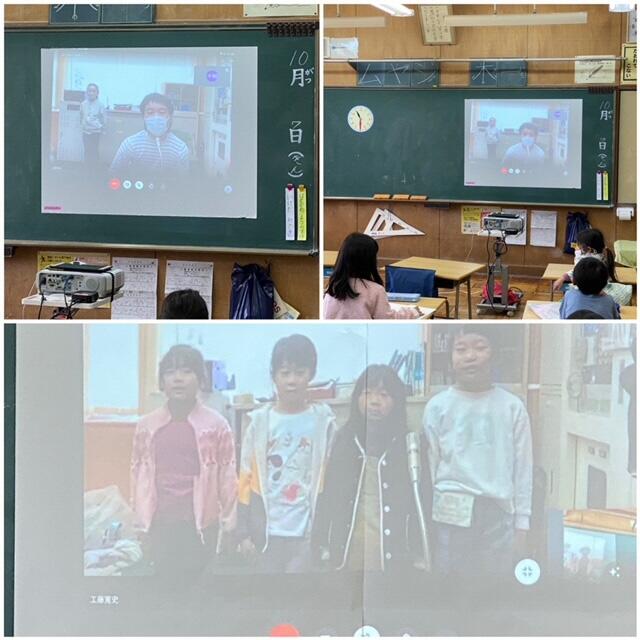

オンラインで社会科見学 5年生

オンラインで社会科見学 5年生

先日、高尾山の麓へ社会科見学(森林学習)に行ってきた5年生ですが、今日はオンラインで社会科見学を行いました。5時間目に2組、6時間目に1組が行いました。

オンラインでつながり、日産車体湘南工場の方から工場の様子や車ができるまでの工程等について案内をしていただきました。担任の先生が「隊長」、子供たちが「調査員」となり、いただいたパンフレットも参考にしながら学習に取り組みました。

最後には、質問にも答えていただき、45分という短い時間ではありましたが、とても有意義な学習を行うことができました。

いつの間にか真っ白に・・・

いつの間にか真っ白に・・・

今日は、10月25日(火)です。雨こそ降りはしませんでしたが、昨日よりも一段と寒い一日となりました。外で元気よく遊んでいる子供たちを見ると、「よーし、私も!」と思い外へ出るのですが、子供たちの元気にはかないませんでした。

ここ数日の雨は、山間部では降雪になったところもあるようです。丹沢の山々も、特に1000mを越える山々には降った雪が白い筋になって見えています。その奥に見える富士山も、いつの間にか真っ白に雪化粧をしています。富士山の今年の初冠雪は、9月30日だったそうです。もちろんその日に降った雪はすぐに解けてしまったのですが、その後降雪を繰り返し、すっかり根雪になりつつあるようです。

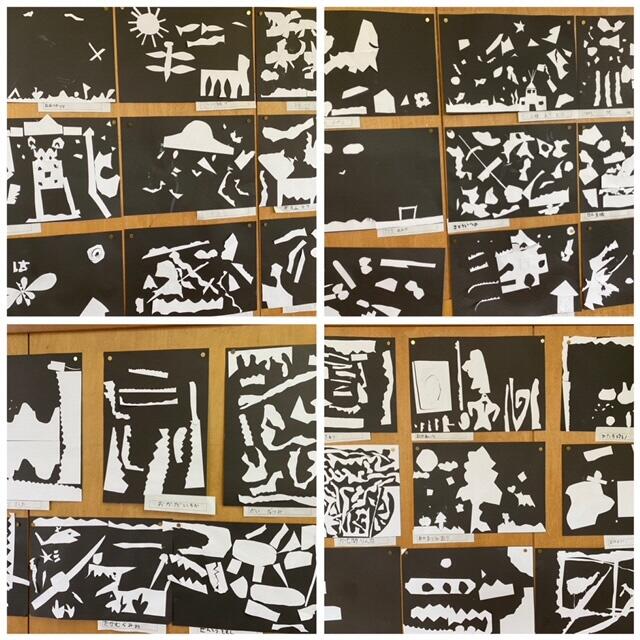

素敵な作品です!

素敵な作品です!

昇降口から体育館への渡り廊下方面に行く途中に、素敵な作品が展示されていました。「はんがの☆わく星」という作品です。3年生たちが図工の時間に取り組んだ作品たちです。紙版画の手法をベースにして、絵具などの塗料を駆使しながら、思い思いのわく星を完成させています。皆さん、ぜひ観てくださいね!

週明けは寒し!

週明けは寒し!

今日は、10月24日(月)です。新しい一週間が始まりました。週明け月曜日は、時折しっかりと雨が降る、とても寒い一日となりました。カレンダーに目をやると、「もう来週には11月がスタートするのだなー」ということに改め気づき、寒くなるのも致し方ないことを実感しました。

話は変わりますが、今日休み時間に1年生が校長室を訪ねてくれました。「校長先生!私、金時山に登ってきたよ!」とうれしそうに教えてくれました。私が全校朝会で、山登りがについて話をしたことを覚えていてくれて、報告に来てくれたのです。私も何回か登っている山なので、しばし金時山談議に花が咲いてしまいました。うーん、なんだか幸せな時間だったなー。・・・そしてまた、山に行きたくなってしまいました!

5年生社会科見学 3

5年生社会科見学 3

昼食後は、前後半分かれて活動をしました。ひとつは、室内で森林教室ということで映像を見たり、説明を聞いたり、クイズに答えたりしながら、森林のことを学びました。もうひとつは、丸太を切る体験です。まだ切り出したばかりの「生木」を一人一人、のこぎりで切りました。さすが5年生です。コツをつかむとスムーズに切ることができ、何枚もコースターのような丸い木片を切り出してました。

2時頃を過ぎると、だいぶひんやりとしてきました。改めて山の懐にいることを実感しました。楽しく充実した体験をすることができました。閉校式を行って、学校への帰途につきました。

今回に森林体験を通して、様々なことを学び、様々なことに気づき、感じたことと思います。このような豊かな自然を慈しみ、大切にしていこうとする気持ち、姿勢を持ち続けられる人になってほしいなぁと思いました。

とても素敵な社会科見学となりました!

5年生社会科見学 2

5年生社会科見学 2

今回の学習をサポートしてくださったのは、林野庁の方々や、森林ボランティアの皆さんです。たくさんのスタッフの方々が5年生たちへの指導、支援をしてくださいました。

前半は、日影沢周辺の「いろはの森」を歩き、じっくり観察をしたり、森の様子を身体全体で感じたりしました。6つのグループに分かれ、それぞれにスタッフの方々がついてくださり、約1時間40分位かけて森の中をで活動をしました。小さな沢では「さわがに」を捕まえた人もいたようです。

散策が終了したところで、昼食です。キャンプ場の気持ちの良い広場で、お弁当を食べました。気持ちよい天気、森林の空気、静かな山の麓・・・。味も格別だったことでしょう。

5年生社会科見学 1

5年生社会科見学 1

遅くなってしまいましたが、10月21日(金)の5年生社会科見学の様子をお知らせします。

5年生の社会科見学は、裏高尾にある日影沢周辺に行き、森林体験をメインとした学習に取組みました。学校からバスで約1時間10分、駐車場から車道や林道を20分程歩いて目的地に到着しました。

気持ちの良い秋空

気持ちの良い秋空

今日は、10月23日(日)です。みんな週末は元気に過ごしているでしょうか。気持ちの良い秋空のもと、外で身体を動かしながら過ごした人も多いことでしょう。

4年生 街中での学習

4年生 街中での学習

今日、4年生は総合的な学習の時間に、多摩センター駅へ出かけました。総合的な学習の時間に学んでいる、高齢者や障害のある方々のために、どんな配慮や工夫がされているかについて、実際に街中に出て、目で見て、確認しました。駅周辺であり、多くの人が往来し、利用する場所でもあり、どんな場所で、どんな配慮、施設があるのかをグループごとに探しました。

点字ブロックや、点字で示されたパネル、スロープや手すり、スロープを示すマーク等が実際どのように設置されているのかを見て回りました。各グループでタブレットを持って行ったので、写真や動画に残してきました。今後の学習に生かしていきます。

真っ青!透き通るような青空

真っ青!透き通るような青空

今日は、10月20日(木)です。今日は朝から晴れ上がり、雲ひとつない真っ青な空でした。空気も澄んで、西に連なる丹沢や道志、奥多摩の山々がくっきり、きれいに見えていました。色づいてきた木々の葉とのコントラストも素敵です。

体育に取り組む6年生たち。池で観察をしている1年生たちも気持ちよく学習に取り組んでいました。

1&2年生 なかよし遠足! 5

1&2年生 なかよし遠足! 5

お弁当を食べて、エネルギーがチャージされたのでしょう。帰り支度をするまでの時間、またみんなで元気よく遊びました。その若さが私の眼には眩しく映りました!

さぁ、いよいよ学校に戻る時間です。全員集合したところで、担任の先生からひとつお話が・・・。みんなでお弁当を食べた場所に、たくさんゴミが落ちていたようです。もちろん、多くの人たちは気を付けていたと思います。でも、多くのごみが残ってしまっていたことをみんなの問題として共有し、これからに生かしていけるといいのだと思います。次回はみんなで声もかけあい、気を付けていこうね!

さぁ、学校までの歩きです。少々行きのようなパワーはなかったかもしれませんが、列を作り、安全に気を付けながら学校まで頑張って歩きました。「つかれたよー」という人も多かったですが、「こういう経験を積み重ね、心も身体もたくましい子になっていきましょう!」という話を解散の時に伝えました。

楽しかった「なかよし遠足」、大成功!でした。今日の関わり合いを大切にして、これからも仲良く生活していけるといいですね。

1&2年生 なかよし遠足! 4

1&2年生 なかよし遠足! 4

遊びの時間がたっぷりあったので、さすがに最後は疲れたようでした。そしてもちろん、お腹もペコペコです。大まかな範囲を決めて、各グループごとにお弁当を食べました。風もなく、暑すぎず、なんとも気持ちよくお腹が満たされていくひと時・・・。最高ですね!

1&2年生 なかよし遠足! 3

1&2年生 なかよし遠足! 3

ミッションをクリアし、校長への報告・確認が済んだグループから、自由遊びの時間となりました。気持ちの良い天気の中、広大な芝生の上で、たーっぷりの時間をとって遊ぶことができました。もちろん、グループで遊ぶというのが基本です。まぁ、多少グループではぐれてしまう場面もありはしましたが、みんな仲良く楽しそうに遊んでいる姿は、とても微笑ましかったです。

1&2年生 なかよし遠足! 2

1&2年生 なかよし遠足! 2

まだ人も少ない広々とした多摩中央公園に着きました。まずは、これからの予定や活動の仕方などについて、先生から話を聞きました。前半は、各グループで一緒に行動し、カードに書かれた9個のミッションをクリアしていくという活動です。誰かができればいいのではなく、グループのみんな、1年生も2年生もみんながクリアできるよう、声をかけあい、力を合わせて行動していました。「あーっ、もーっ!」と、なかなか思うようにいかず、困った表情をしていた人もいましたが、すかさずグループの友達が、「だいじょうぶじゃない?」と声をかけると、「そーだねー!」と気分を切り替えている、そんな姿も見かけました。うーん、ナイスです!

1&2年生 なかよし遠足! 1

1&2年生 なかよし遠足! 1

今日は、1年生と2年生が一緒に「なかよし遠足」に出かけました。1年生と2年生とがペアになったり、同じグループになったりしながら、仲良く協力し合って活動をします。2年生は「先輩」として、1年生をリードしたり、サポートしたりします。きっといろいろな準備をしたり、心構えを確認したりしてきたことでしょう。

昇降口前のピロティに集合し、出発しました。私からは、「今日の遠足を『なかよし遠足」にするためには、誰もいやな思いをすることなく、みんなが楽しく過ごせることが大切。そして楽しく過ごすためには、みんなで守るべき約束を、みんなで大切にしていくことが大切だよ。」という話をしました。さて、みんなどうだったでしょうか。

目的地は多摩中央公園。歩いて30分かからないくらいのところです。しっかり歩くことも大切な学習です!

今日も晴れて、気持ち良く!

今日も晴れて、気持ち良く!

今日は、10月19日(水)です。今朝も少々雲は多かったものの、みるみるうちに青空が広がり、中休み時間のころには青空と秋の雲で空がいっぱいになっていました。みんな気持ちよく活動することができましたね。

3年生社会科見学 5

3年生社会科見学 5

最後の見学は、多摩市の和田にある和田農家さんの畑です。野猿街道沿いにある大きな畑です。畑に植えてあるいろいろな作物について丁寧に説明をしていただきました。また、農業をするにあたり、どんなことを大切にしているか、大変なことはどんなことなのか、農業をしていてうれしいことはなにか・・・など、子供たちの質問にも答えていただきながらお話を伺うことができました。

今日一日とても良い経験をすることができました。ぜひ、これからの毎日の学校生活に生かしていけるといいなーと思いました。お疲れさまでした!

3年生社会科見学 4

3年生社会科見学 4

気が付くと12時近くになっていました。おなかも空きました。バスに乗り込み、桜ケ丘公園に移動です。「ゆうやけの丘」まで上がると、ここからも多摩川方面の景色が一望できました。雨がやんで本当によかったなーと実感しました。

気持ちの良い広場で、仲間とおいしくお弁当!最高です!

3年生社会科見学 3

3年生社会科見学 3

調理場を出て、市役所に向かうのですが、途中バスは、多摩市で一番標高の高いところ(一等三角点があります)のそばを通りました。標高はおよそ160mです。当然、車窓から見える景色はすごかったです。遠くまでよく見えました。

市役所に着くと、たくさんの職員の方々が準備をして待っていてくださいました。なんだかうれしくなってしまいました。8人前後のグループを作り、それぞれのグループに職員の方が案内役として同行し、市庁舎内を案内してくださいました。普段は入れない場所を見ることができたり、市長さんにお会いすることもできました。とても貴重な体験をすることができました。本当にありがとうございました!

3年生社会科見学 2

3年生社会科見学 2

まずは、「南野給食調理場」に行きました。調理している様子を見るグループ、大きな調理道具を体験するグループ、調理員の方々の仕事を学んだり、「配缶(食べ物を食缶に移す仕事)」の体験をしたりするグループに分かれて見学をしました。一日に約5500人分の給食を作っているそうです。すごいですね。

3年生社会科見学 1

3年生社会科見学 1

今日、3年生たちは、社会科見学に出かけました。市内にあるいくつかの施設を巡り、実際に見聞きをしながら、社会科で学習してきたことと関連付けながら学習に取り組みました。

出発前のあいさつで、「話を聞く力」「目的をもって見る力」「考えて行動する力」を発揮してほしい、ということを期待を込めて子供たちに伝えました。

いずれにしても、バスに乗ってみんなで出かけ、活動を共有し、一緒にお弁当を食べる。久しぶりの機会だったようです。素敵な一日になったことでしょう。

雨は上がったよ!

雨は上がったよ!

素敵な作品!

素敵な作品!

2年生の教室前の廊下の壁に、素敵な作品が展示されています。黒い画用紙を土台にして、白い画用紙を思い思いに切って作った形やオブジェを貼った作品です。それぞれ自分のお気に入りのテーマで作ったようですが・・・。細かく切ったり、くりぬいたり、切るだけでなく折り目を入れてみたりと、いろいろな技法や工夫にも取り組んだことでしょう。黒と白のコントラストが、作品を際立たせていますね。みなさん、ぜひ観てください!

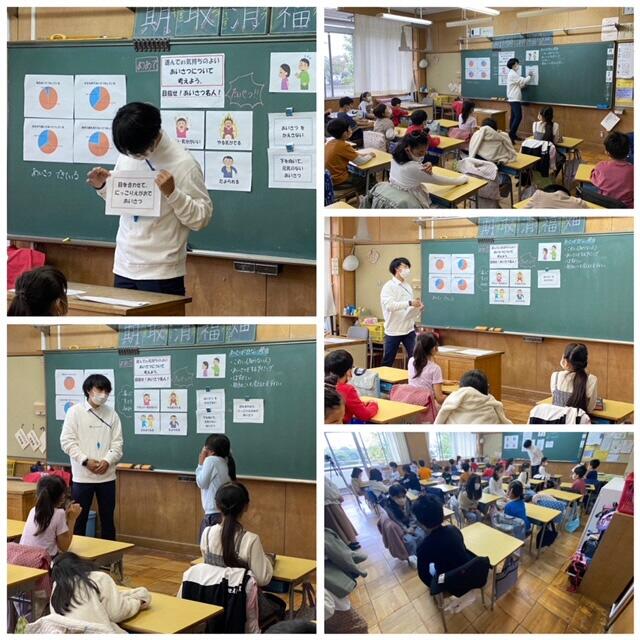

気持ちの良い「あいさつ」について考えよう!

気持ちの良い「あいさつ」について考えよう!

3年生の授業の様子です。学級活動の時間に、「進んでする、気持ちの良いあいさつについて考えよう」という学習に取り組んでいました。「あいさつ」の大切さや、気持ちの良いあいさつが、どんな気持ちにさせてくれるのか、ということはわかっていても、なかなかあいさつができないときもありますね。そんなあいさつに関わる意味や思いをみんなで共有しました。

そのあと、実際にあまり良くないあいさつと、良いあいさつとを友達とペアで経験しながら、気持ちの良いあいさつを考えました。最後には代表の児童が担任の先生とあいさつをしてみました。参観の保護者の方もいらしたので、少々照れ気味になってしまいましたが、学んだことを生かしながらあいさつをすることができました。

とても大切な学びを共有できましたね。

学校公開ありがとうございました!

学校公開ありがとうございました!

今日は、10月14日(金)です。週末金曜日。朝から冷たい雨が降り、寒い一日となりました。ひと雨降るごとに、秋が深まり、寒くなっていく。そんな感覚ですね。

さて、12日(水)から、今日14日(金)まで、学校公開を行わせていただきました。日ごとに参観していただくクラスを決めて、分散してご参観していただけるようにしました。定点撮影にはなりましたが、オンラインで授業の様子を配信させていただきました。いかがでしたでしょうか。

ご来校いただいた皆さま、オンラインでご参観いただいた皆さま、ありがとうございました

楽しかったね!今日は「大松フェスティバル」! ③

楽しかったね!今日は「大松フェスティバル」! ③

11時30分に後半の活動が終了し、オンラインでの閉会式となりました。進行役を担当した6年生は、「以前(コロナ感染前)できたアトラクションはできたかったものの、良い思い出ができた。」と実感を込めて話してくれた姿が印象的でした。

児童代表の感想では、1年生4人が楽しかったことを発表してくれました。「かたづけもがんばってください!」の言葉もしっかりと届いたことでしょう。

大松フェスティバル、実施できて本当に良かったです!

楽しかったね!今日は「大松フェスティバル」! ②

楽しかったね!今日は「大松フェスティバル」! ②

前半は、1年生と2年生がお店、アトラクションを回ります。後半は、3年生が回りました。4年生以上の人たちも、前半と後半に分かれて、お店運営の担当と他のお店周りをしました。

各学年、各クラスでアイディアを出し合い、工夫をしながら企画、準備をしてきました。お店にやってくる人たちも楽しそうでしたが、お客さんを迎え、たくさん楽しんでもらおうと頑張る高学年の人たちもやりがいを感じながら、楽しく運営することができていました

みんなルールに沿って行動できていたように思います。

楽しかったね!今日は「大松フェスティバル」! ①

楽しかったね!今日は「大松フェスティバル」! ①

今日は、10月7日(金)です。今日も外は冷たい雨が降っていましたが、大松台小学校はホットな一日を迎えました。今日はいよいよ「大松フェスティバル」当日です。高学年の人たちは開会式までの時間も有効に使いながら、お店の準備、最後の仕上げに取り組んでいました。

開会式をオンラインで行い、いよいよスタートです!

『大松フェスティバル』に向けて! その②

『大松フェスティバル』に向けて! その②

5時間目には、4年生以上の学年・クラスで明日の準備作業に取り組みました。ここまでいろいろと企画、準備してきたことを会場で実際の形にしていきます。描いたとおりにいかないこともあったことでしょう。でも、その場で考え、みんなでアイディアを出し合いながらひとつひとつクリアしていきます。誰からともなく声を掛け合い、協力し合う姿をあちらこちらでたくさん見ることができました。とても素敵です。

みんなでたくさん考え、相談しながら企画し、準備を進めてきたわけです。えらいなーと思います。

『大松フェスティバル』に向けて! その①

『大松フェスティバル』に向けて! その①

明日、10月7日(金)は、いよいよ「大松フェスティバル」当日です。新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、ここ数年行うことができませんでしたが、明日、久しぶりに開催します。楽しみですねー。

朝の児童集会では、アトラクションを提供する4年生以上の各クラスが作成した「CM動画」をみんなで見ました。1年生たちも歓声を挙げながら楽しそうに見ていました。きっとみんなの期待感はグッと高まったことでしょう!

寒ーい一日となりました

寒ーい一日となりました

今日は、10月6日(木)です。朝から小雨が降っており、気温もぐっと低く感じましたね。お昼ごろになっても気温は上がらず、むしろ朝よりも寒く感じる人もいたことでしょう。一日晩秋を思わせるような寒ーい一日となりました。

まだまだ寒暖差が大きい日もあることと思います。くれぐれも体調管理に気を配っていきましょう。

素敵な作品に出会えました!

素敵な作品に出会えました!

今日は、10月5日(水)です。お昼前後から、雨が降ってきました。しばらく降ったり止んだりが続くのでしょうか。

今日は午前中、校長会があり諏訪にある教育センターへ行ってきました。その帰り道で小田急永山駅に向かう途中にある建物の中で、都立多摩桜の丘学園(特別支援学校)の作品展示をしていうことを知り、観に行ってみました。作品展示のコーナーがあり、小学部、中学部、高等部の皆さんの個人作品や共同作品が展示されていました。力作ぞろいで、しばし観入ってしまいました。

皆さんにも観てもらえるといいなーと思ったのですが、残念ながら今日(10月5日)が最終日だそうです。また、何かの機会には観ていただけるといいなーと思いました。

どれがおおいか 考えよう!

どれがおおいか 考えよう!

1年生が算数の学習に取り組んでいる様子です。前の教卓には何やら3本のペットボトル。見た感じ、大きさも違うのですが・・・。

「3本のペットボトルに満タンに水を入れたとき、どのペットボトルの水が一番おおいのかな?」

もちろん、ペットボトルの大きさを見て、「たぶんあれだな・・・」と思った人もいるはずです。でも今日の勉強は、ここからが勝負です。

「どうやって比べれば、水のおおさがわかるんだろう。」という担任の先生に投げかけを受けて、子供たちはあれこれと一生懸命考えるわけです。「うーん・・・」

いろいろなアイディアが出てきました。前に出て、ペットボトルを動かしながら説明をしてくれる人たちもおり、一生懸命考えた方法を発表しました。みんなからは称賛の拍手が!

中には、「3本とも水を満タンに入れて、水の中に沈めてみる。」という「重さ」に着目したアイディアを発表する人もいました。なるほどねー。多くの人は、ペットボトル同士で水を出し入れする方法を発表しました。ここで先先が一言・・・「ペットボトル同士で水のやりとりをすると、どうしもこぼれちゃうね。それをしないでできる方法があるといいんだけどな。」 子供たちはまた一生懸命考えるわけです。「うーん・・・」

そうするとある子が、「なんか同じ形の入れ物を3つ持ってきて、ペットボトルの水を入れてみて、一番高くなるのが一番おおい」という考えを発表してくれました。「おー、そうかぁー・・・」とみんなの反応。

先生が用意しておいた同じ大きさのビーカーが3つ登場し、3つのペットボトルの水をそれぞれビーカーに入れてみました。なるほど水の高さにはっきりと違いがわかります。 今日の問題が解決しましたね。

算数の学習では、数量の処理や計算など、スキルとして身に付け、取り組んでいく力が大切です。それと同じくらい大切で、身に付けたスキルを正しく、有効に活用していくためにも、「問題を解決していくための考え方を柔軟な発想でもつことができる」ということが大切です。「算数的(数学的)な考え方」とも言われ、問題解決への様々な道筋や方法を考えていく力として育んでいきたいものです。これは他の教科でも大切にしたい力です。

1年生、なかなか頑張っていましたね。そしてとても楽しそうに学んでいる姿が、とってもうれしかったです。

日差し 気持ちよく

日差し 気持ちよく

今日は、10月4日(火)です。今日もいい天気。日差しが気持ちよく感じます。天気予報を見ると、明日の午後くらいから天気は下り坂、週末にかけて傘マークが多くなっています。雨が降らないのは困りますが、やっぱり天気が良いとうれしいですよね。

気が付くと、校庭の木々もだいぶ色づき始めています。あちらこちらに落ち葉も増えてきました。体育館の入り口の脇に、大きなすすきのような植物があること、知っていますか?あまり植物に詳しくない私は、「ジャンボすすき」と勝手に命名していました。調べてみると、「シロガネヨシ」または「パンパスグラス」と呼ばれる植物のようです。(もし間違っていたら教えてください!)似ているだけあって、すすきも、このシロガネヨシも、同じイネ科だそうです。

またひとつ勉強しました!

10月がスタート!

10月がスタート!

今日は、10月3日(月)です。新しい一週間が始まりました。みんな元気かな?先週の土曜日から10月がスタートしています。きっとこれから秋も深まっていきます。季節の変わり目でもあるので、暑い日もあれば、肌寒いい日もあることでしょう。ちょうど衣替えの時期にもなりますが、上手な重ね着をして、気温に応じて調整がしやすい衣服を心がけるといいですね。

今朝空を見上げると、昨日、おとといとは違う雲が空一面に見えました。「いわし雲」や「うろこ雲」と言われる雲で、「巻積雲(けんせきうん)」と言われる雲のことです。上空高いところにあるのが「いわし雲」や「うろこ雲」で、もう少し低いところできるのが「ひつじ雲」と言われるそうです。いずれしても、秋から冬にかけて、つまりこれから度々見ることができる雲なのだと思います。

「校長先生!あついねー!」

「校長先生!あついねー!」

今日は、9月30日(金)です。9月もいよいよ終わりますね。今月もよく頑張りました!今日も良い天気。ぐんぐん気温も上がっていきました。昼休み時間に校庭に出てみると、ある男の子が走ってきて、「校長先生ー!あついねー!」と汗いっぱいの笑顔で話しかけてくれました。本当に、久しぶりに日差しの強さを感じました。

そんな中でも、大松台キッズは元気です。ボールや遊具を使って、友達と楽しく、仲良く遊んでいました。うんてい渡りを頑張っていた女の子が「手がまっか!皮もむけちゃった!」と手を見せてくれました。

頑張った証だね。痛いけれど、どこか誇らしげな表情がすごく素敵でした。

5年生 社会科見学へ!

5年生 社会科見学へ!

今日は、9月29日(木)です。今日も過ごしやすい一日でした。でも汗かき校長としては、時々蒸し暑く感じることもありましたが・・・。みんさんはどうでしたか。台風17号はいなくなりましたが、すかさず台風18号が発生しています。できるだけ各地に影響が及ばないことを願っています。

さて、昨日と今日の2日間、5年生が社会科見学を行いました。大松台小学校から歩いて10分くらいのところにあるJUKIミシンの会社を訪問し、見学をさせていただきました。昨日は5年2組、そして今日は5年1組と、2日間に分けて見学をしました。

そして、会社全体の保守や働く社員の皆さんのことを考えた施設や取組等について見学したり、話を聞いたりしました。仕事に集中して取り組めるよう、リラックスができる環境や、休憩の時間をより有効に使えるための取り組み等についても学びました。会社としてのSDGsに対する取り組み等についても知ることができました。

それぞれのクラス、約2時間をかけて会社の様々なところを見ることができ、またとない、貴重な学びを得ることができました。今回の学びを、しっかりと整理し、まとめ、大切にしていきましょう。

もしもーし? 聞こえるよー!

もしもーし? 聞こえるよー!

多目的室に行ってみると、3年生が何やら楽しそうな学習をしています。今3年生は、理科の学習で、音の伝わり方や、音の不思議さについて学習をしています。今日は、「糸でんわ」を使って、音の伝わり方を実際に体感しながら学習していました。

糸を弛めて見たり、糸を指で押さえてみたり、小声でささやいてみたり・・・いろいろな話し方や伝え方を工夫しながら、取り組んでいました。

今は、目には見えない「電波」でつながり、声や画像のやりとりができる時代ですが、「糸でんわ」を使って活動することで、つながる楽しさや不思議さを、改めて感じることができたのではないでしょうか。

外遊び、いいね!

外遊び、いいね!

今日は、9月27日(火)です。今日もいい天気です。台風17号の影響も心配ないようで、しばらくいい天気が続きそうでうれしいです。いよいよ秋めいてきた今日この頃。体を動かすのがとても気持ち良いです。

中休み時間や昼休み時間には、積極的に外に出て身体を動かしてみませんか?もちろん、やらなければならない事があったり、自分のお気に入りの過ごし方があったりする場合もあるのだと思います。それでも時々は外に出て、遊んでみることをお勧めします!校庭に出て、外の空気に包まれてみるだけでも、リフレッシュになるかもしれませんよ。秋を感じる発見もたくさんあるし・・・。

大松台小学校 後期がスタート!

大松台小学校 後期がスタート!

今日は、9月26日(月)です。今日は、令和4年度大松台小学校の後期始業式です。これから頑張っていく大松台キッズを励ますかのように、今朝は雲一つない、きれいな青空が広がりました。気持ちの良い雰囲気の中で、新鮮な気持ちを味わいつつ、後期の学校生活が始まりました。

オンラインでの始業式では、前期の終業式でも話したのですが、進学や進級に向けて一日一日を大切に過ごしていくこと。自分の持っている力、誰にでもある「自分の良さ」に磨きをかけていくことを話しました。

そして毎度同じことになってしまうのですが、

『自分なりの自己ベスト更新!』を目指そうと伝えました。勉強や運動でもいい。学校やクラスでの役割や仕事でもいい。友達との上手で楽しい関わり方でもいい。家庭でのお手伝いでもいい。地域での活動でもいい。どんな些細なことでもいいから、今までで一番の自分に出会う。自分なりの自己ベストを更新する。

そんな素敵な学校生活が遅れることを願っています。

生活指導の先生からは、後期が始まるにあたり、「あいさつを大切にしよう。」というお話がありました。

みんなで大切にしていきましょう。

それぞれのクラスで、思い思いに・・・

それぞれのクラスで、思い思いに・・・

前期最後の一日、授業は午前中で終わりですが、各クラスで密度濃く過ごしたことでしょう。学習のまとめをしたり、クラスで遊ぶ時間を作ったり、キャリアパスポートを使って前期の生活を振り返ったり、そして通知表をもらったり・・・。三連休明けにはすぐに後期が始まりはしますが、何か大きな節目を感じることができる。そんな時間、仲間との活動ができたことと思います。

子供たちが通知表をもって帰ります。子供たちが努力し、頑張ったその足跡です。ぜひ、内容をご家族で共有し、頑張った姿をほめてやってください!

令和4年度 大松台小学校前期 終業式

令和4年度 大松台小学校前期 終業式

今日は、大松台小学校の前期が終わる日です。朝、オンラインで終業式を行いました。前期頑張った大松台キッズに少しだけ話をしました。

まず、校長も全員の通知表を読ませてもらったこと、みんなが頑張ったことや成長したこと、印象に残った素敵な姿などがたくさん書かれており、うれしかったことを伝えました。また、これから頑張れるといいね、ということが書かれていることがあったら、それは「だめ!」という意味ではなく、それを頑張ることで「あなたの良さがもっと輝くよ!」というアドバイス、ヒントなのであり、大切に受け止めていこうと伝えました。

4月にスタートした前期、これまでの6か月間は、新しい学年の一員として頑張っていくための力を蓄えるために、自分も頑張り、クラスのみんなと頑張ってきました。

これからの6か月は、次の学年になることを意識して、イメージしながら自分の良さを更に磨いていくことが大切であること。そして苦手なことや直していきたいこと、チャレンジしたいことなどがあれば、しっかりと具体的な目標を立てながら努力していくことを期待しているよ、と伝えました。そしてそんな大松台キッズを、みんなが応援しています。

6年生たちには中学校進学に向けて、悔いなく、力いっぱい、仲間とともに熱く、切磋琢磨しあいながら、小学校生活最後の6か月を過ごしてほしい。そんな願いと期待を伝えました。

最後に校歌の一番を皆で歌い、終業式を終えました。

気持ちよく晴れました!

気持ちよく晴れました!

今日は、9月22日(木)です。朝は雲が多かったのですが、みるみるうちに青空が広がり、気持ちの良い天気となりました。写真にもよく見ると写っているのですが、トンボ(たぶん「アキアカネだと思います・・・)も秋のさわやかな風に乗りながら、気持ちよさそうに飛んでいました。うーん、うらやましいなぁー。

9月もいよいよ後半。秋本番は近そうですね。

セーフティ教室を行いました!

セーフティ教室を行いました!

今日は、多摩中央警察署の方を講師としてお招きし、大松台小学校のセーフティ教室を行いました。多目的室(1~3年生)と体育館(4~6年生)の2か所を会場にして、各学年ごとに学習をしました。

低学年のテーマは「連れ去り防止」です。不審な人に遭遇した時にどんな心構えで、どんな行動をすることで自分の身を守れるのか。「い・か・の・お・す・し」の合言葉で確認をしていきました。学習用のビデオを見る場面がありましたが、みんな食い入るように真剣に見ている姿が印象的でした。

中学年のテーマは「非行防止」で、特に「万引き防止」についてです。万引きは重大な犯罪であること、罪を犯すことで、周囲の人からの信頼を失うだけでなく、深い悲しみを与えてしまうこと。そして、誰もが安心して暮らしていけるように社会のルールがあることを、ビデオや講話を通して学びました。いじめの防止等についてもご指導をいただきました。

高学年のテーマは「SNSの怖さ」についてです。便利に使える携帯端末や、コミュニケーションができるアプリですが、思わぬ危険が潜んでいることを改めて学びました。個人情報の漏洩や、匿名性を悪用した誹謗中傷、いじめや仲間外れ等の事案について教えていただきました。一度ネットに載せた情報は、絶対に消えない(デジタル・タトゥー)。その怖さも知りました。また、「なりすまし」に気が付けず、怖い思いをした事例についてビデオで学ぶこともできました。

これからの社会生活の中で、携帯端末やコミュニケーションアプリはどうしても使う機会が多いことと思います。でも、使い方ひとつで、生き方を豊かにするのか、暗く悲しいものにするのか。大きな別れ道があるのかと思います。

今日は、とても貴重な学びができました。繰り返し繰り返し、取り組んでいくことが大切です。各ご家庭でも、お子さんの学年で取り扱たテーマをもとに、それを話題にしてコミュニケーションをとっていただけると幸いです。

ひんやりとした朝

ひんやりとした朝

今日は、9月21日(水)です。大松台小学校の前期も大詰め、明日22日は前期の終業式となりますね。自分自身で、そして先生や仲間とともに、前期の頑張りや、成長したことを振り返り、共有し、讃えあえる。そんな一日になることを願っています。

今朝、目が覚めた時、「あれっ、寒いぞ!?」と感じた人も多かったのではないでしょうか。台風が去り、季節がぐっと進んだのかも知れませんね。ひんやり肌で感じる空気の中、午前中から少しずつ青空も顔を出し、気持ちの良い一日となりました。

みなさん、寝るときにはちゃんと布団など、かけていますか?季節の変わり目です。体調管理に気を付けていきましょうね。

台風一過!・・・でも雨と風

台風一過!・・・でも雨と風

台風14号が通り過ぎていきました。強い風、強い雨が降ることもありましたが、登校に大きな支障が出ることもなく、通常通りの一日をスタートすることができました。保護者の皆さま、地域の皆さまには子供たちへの注意喚起や、見守りにお力添えをいただき、本当にありがとうございました。感謝いたします。

「台風一過!」というとスカッと青空をイメージしますが、そうもいかないようでした。時折強い風雨もあり、過ぎ去ってなお影響を残す台風の強さを改めて感じたところです。

オンラインでの児童長会では、校長から「秋の交通安全週間」(9/21~9/30)について話をしました。最近、ニュースなどで交通事故の報道を見聞きすること、大切な命が奪われてしまっていることに触れました。歩行者として行動する際には、周囲の状況にも目をやり、しっかりと安全を確保できるように心がけることの大切さを伝えました。また、自転車に乗って街中を行動する人も多いことと思いますが、自転車も事故を起こしてしまう側になること、自動車と同じような危険があることについても触れました。

「クラスで、そしてそれぞれの家庭で、交通安全について話をしてみよう。」今日の校長先生からの宿題です!

生活指導担当の先生からは、「あいさつ」についてお話がありました。

【あ】 あいての顔を見て 【い】 いい笑顔で 【さ】 さきに 【つ】 つづける

「あいさつ」の4文字を使った大切にしたい態度、心がけについてお話を聞きました。みんなで意識しながら、大切にしていけるとよいですね。

今日は、通常通りの登校です!

今日は、通常通りの登校です!

今日は、9月20日(火)です。今日は、通常通りの登校となります。

まだ、時折り強い風が吹くこともあります。安全に気をつけて、あわてずに登校して下さい。

*写真は、今朝5時20分頃の空です。朝焼けというのでしょうか。空(雲)がオレンジ色に染まっていました。

夏?秋?

夏?秋?

今日は、9月16日(金)です。週末金曜日は、夏本番の頃を思い出すような暑い一日となりました。今週も大松台キッズは本当によく頑張りました!

今日、校長は、午前中出張をさせていただき、東京都立八王子盲学校の学校公開に参加してきました。八王子盲学校は、開校98年目を迎える、伝統と歴史のある学校です。一人一人の教育的なニーズに寄り添いながら、それぞれの子供たちの力が発揮できるような指導、支援が行われていました。幼稚部から高等部、専修科までの学習の様子や、ニーズに応じるための教材や教具、図書資料等を見ることができ、私自身、良い学びができました。

帰校後は、最近多摩市内に不審者情報が出ていることもあり、学校の周辺をパトロールしながら、子供たちへの下校指導を行いました。歩いていると、様々な「秋」を見つけることができました。西公園に5年生が植えた稲も実りの時期を迎えました。

夏なのか、秋なのか・・・。

季節の変わり目です。

素敵な「秋」を見つけました!

素敵な「秋」を見つけました!

各教室を回っていると、とっても素敵な「秋」を見つけました。3年生の教室の壁に、手作りの秋の飾りが掲示されていました。とっても上手です。ちょっと難しそうな「まつぼっくり」もありました。頑張ったんですね。

なんだか、ホワッと、暖かな気持ちになりました。 素敵です!

中学生のみなさん。ありがとうございました!

中学生のみなさん。ありがとうございました!

中学生の職場体験も今日が最終日となりました。授業中に1年生たちのサポートをしてくれたり、休み時間には今日も本気で、たっぷりと遊びを共有してくれました。

三日間という短い時間ではありましたが、中学生の皆さんにとっても、小学生たちにとっても素敵な経験ができたのではないかなーと思っています。中学生の皆さん。本当にありがとうございました。そしてお疲れさまでした。

これからも小学生たちを見守ってやってください!