北部小学校ブログ

日帰り 日光修学旅行

昨日、日帰り日光修学旅行に行ってきました。

生憎、一日中小雨が降り続き、肌寒いお天気でしたが、傘をささなくても何とか行動できる程度の雨でしたし、子ども達にとっては思い出に残る一日だったのではないかと思います。

5台のバスに、約20人ずつ乗車しました。二つの座席に一人しか座りませんでしたので、バスの中では密になることはありませんでした。窓も定期的に開けて換気を行い、バスを乗り換える際は消毒も行いました。バスの中のお楽しみといえばレクですが、今回は、飛沫防止とういうことで、教師が前で司会進行をし、子ども達が考えたレク(大声を出したり、歌ったりしないもの)を静かに!?行いました。それなりに楽しんでいたようです。

メインの東照宮は、平成25年から始まった大改修が終わり、きれいに修復された陽明門や三猿などを見学することができました。各クラス3グループに分かれ、それぞれにガイドさんがついて、要所要所説明していただいたので、より学習が深まったかなと思います。州の半ばでお天気もあまりよくなかったということもあるのでしょうか、比較的観光客が少なく、ポイントはしっかり見学できたと思います。

昼食は、磐梯日光店でとりましたが、大きな器に盛り付けられた料理に、みんな目を輝かせておいしそうに食べていました。

街並み散策では、まずはお目当てのお店にまっしぐら!一番人気はプリン屋さんで、行列ができてしまい、買うことを断念したグループもありました。また、水曜日定休日というお店がちらほらあって、このお店に入りたかったのに、と残念がるグループもありました。

それでも、お家の人へのお土産を買って、みんな満足そうでした。

日帰りでしたが、実施できて本当に良かったなと思います。

準備等、ご家族の方々のご協力に感謝申し上げます。

3・4年生校外学習

今日は、徒歩遠足最終日となりました。最後は、元気な元気な3・4年生です。

朝から曇り空。登校時には、ぱらぱらと雨が落ちてきて、もしかして今日はダメか!?と実施が危ぶまれましたが、雨雲レーダーを見ると、午前中はなんとか持ちそうだったので、決行しました。

出発するときには雨が上がり、結局帰りまで雨は降らずに済みました。3・4年生のパワーに雨雲も負けたのでしょうか。

強い風も心配されましたが、アスレチックをしている時は、殆ど風は感じられませんでした。

4年生は3年生のお世話をすることになっていましたが、さすがに年齢が近いだけあって、お世話というよりも、やりたいと思うものをまず4年生がやってその後3年生がやる、という感じでした。多少のトラブルもありましたが、みんな生き生きと活動しており、集合の放送が鳴ったときは、「もう終わり!?」と、まだまだ遊び足りなさそうにしている子もいました。それでも、気温も高かったこともありますが、思いっきり遊んで、赤白帽子が汗でびっしょりになっていました。

最後はお楽しみのおやつタイム。150円でも、十分におやつを満喫できたようです。

今日もたくさんのフェスティバル係やPTA本部役員の方々に見守りをしていただき、無事に帰ってくることができました。

3日間、本当にありがとうございました。

2・5年生徒歩遠足

今日は2・5年生の徒歩遠足でした。

温かな朝の日差しを浴びて、元気に学校を出発しました。

初めてのたてわり活動でもあるにも関わらず、5年生がグループリーダーとしてしっかりと2年生をまとめていました。

北部小が一番乗りでアスレチックを始めたので、それぞれのグループが好きな遊具で思いっきり遊ぶことができました。汗ばむほどの陽気で水分補給のため、テントに戻ってくるグループもちらほらいました。

体を動かしたあとに広場で食べるおやつは格別で、みんな笑顔でお菓子を頬張っていました。

帰り道、2年生は給食を楽しみに頑張って歩きました。5年生は体力的にまだまだ余力がある様子。ある5年生は、「体は疲れてないけど、気持ちが疲れた。」と話していました。5年生の皆さん、リーダーお疲れ様でした。

本日もPTAのフェスティバル係や本部役員の方々が行き帰りの見守り、そしてアスレチックでの見守りをしてくださりました。お陰様で安全に実施することができました。ご協力ありがとうございました。

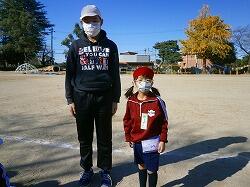

1・6年生徒歩遠足

今日は1・6年生の徒歩遠足でした。

小春日和の晴天の中、元気に学校を出発しました。

PTAのフェスティバル係や本部役員の方々が行き帰りの見守り、そしてアスレチックでの見守りをしてくださり、安全に実施することができました。

1年生は初めての校外での活動に興奮気味で、往路は張り切って歩く様子が見られました。

清水公園は木々の紅葉が美しく、お天気にも恵まれたので、それだけでも楽しめる感じでした。

主な活動であるアスレチックでは、1年生と6年生が一緒に作ったグループ毎に楽しく遊びました。どのグループも、6年生は1年生がやりたいことを優先させて遊んでくれました。

広場でのおやつタイムは、みんな本当に美味しそうにおやつを頬張っていました。時折、さあっと風が吹き、色づいた落ち葉がまるで花吹雪のように舞っている様子に、きれい!と歓声が上がりました。

気温がぐんぐん上がり、1年生は帰るときには少しお疲れ気味。歩く速さもちょっぴりダウン。しかしとても充実した徒歩遠足になったようです。

2年生 小春日和の中 町探検下見!

今月24日、毎年恒例となっている2年生の町探検を行います。コロナ禍で、できるかどうか心配しましたが、各施設の方から、例年通り見学可能または外から見学しても良いとの許可をいただきました。2年生は、今からとても楽しみにしています。

当日は、グループ毎に見学しますが、今日は、北コースと南コースの2グループに分かれ、見学する施設までのルートと場所を確認しました。

お天気も良かったので、丁度良い散歩!?となったようです。

本番は、グループ毎に楽しく安全に探検できるかな?

<南~東コース/ アスク保育園・北部公民館・珍眠・セブンイレブン・香取神社・JA>

<北コース/ 灼陶庵・北部保育所・北部中・七光台駅・シロクマ歯科・ラパレット・>

ソーラン節!かっこいいね!!

3年の学習参観の時にも披露した3・4年生合同ソーラン節を、今日の4年生学習参観でも披露しました。

たくさんの保護者の方々が参観してくださいましたが、今日は、1年生も参観!途中から一緒に踊っている子もいました!!

3・4年生の力強い演技、かっこ良かったね!!!

一つにまとまった6年生ミニ運動会

今日は、6年生はミニ運動会を実施しました。6年生の担任が、中止となってしまった運動会の代わりに何か思い出に残ることを、と考え、玉入れ、クラス対抗リレー、創作ダンスの三つを企画しました。

玉入れと、クラス対抗全員リレーでは、クラスが一つにまとまり、全員で行った創作ダンスでは、学年が一つにまとまったと感じました。創作ダンスでは、最後にクラス毎に決意の言葉を発表し、最高学年としての立派な姿を保護者の方々にお見せすることができたと思います。

校長の、もう1回!の無茶ぶりにも見事に応えてくれて、2回目の演技を。最後の決意の言葉は、急遽担任への思いに変更してクラス毎に発表してくれました。やはり北部の子どもは素晴らしいなと思いました。

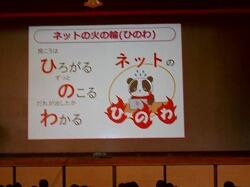

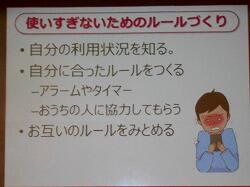

情報モラル教育

昨日は、5年生、今日は6年生を対象とした『情報モラル教育』を実施しました。保護者の方々にも参加していただきました。

(株)教育ネット(野田市教育委員会より派遣)の相島先生が、インターネットは使い方次第で、自分の生活や社会全体を豊かにすることができる事を学びました。

インターネットの怖さや危険性などを正しく理解した上で、賢く利用していくことが大切であるということを、短時間の講義ではありましたが、理解することができたのではないかと思います。

1・3年生 学習参観

今日は、1・3年生の学習参観でした。

3年生は、4年生と一緒に練習してきたソーラン節を1時間目に発表しました。

冷たい北風が吹き、踊る前は寒そうにしていた子ども達でしたが、音楽が鳴ると、寒さも吹き飛ばしてしまうような力強い踊りを見せてくれました。1回で終わるのはもったいないので、2回踊ってもらいました!踊り終わった子ども達はやりきった!という満足げな様子でした。

1年生にとっては、小学校生活初めての学習参観なので、保護者の方々が目を細めながら、子ども達の様子に見入っていました。廊下の掲示物を熱心に見ている方も・・・。3年生も、しっかり学習に取り組めていました。今日は、子どもの成長を感じていただけたことと思います。

優しくて、頼りになる6年生!徒歩遠足が楽しみだね!!

来週、2学年ずつの徒歩遠足がありますが、1年生は6年生と一緒に行きます。

いつもは、入学した1年生が学校生活に慣れるまで、6年生が様々なお手伝いをしていますが、今年度は、4・5月が休校だったことと、その後もコロナウィルス感染予防をしなければならないことから、一緒に活動することを控えていました。

しかし、徒歩遠足も実施可能となったので、6年生と1年生を一緒にして、できるだけ6年生に1年生のお手伝いをしてもらうことにしました。

当日は、6年生と1年生とで作ったグループで一緒に活動しますが、今日はそのグループ毎に顔合わせをし、お互いに自己紹介をしました。1年生が自己紹介をするときに、6年生が屈んで、1年生の目の高さに合わせて話を聞いている様子に、6年生の優しさを感じました。

自己紹介の後は、少しの時間でしたが、グループ毎に一緒に遊びました。6年生が1年生に何をしたいのか聞き、1年生のペースに合わせて遊んであげていました。

いろいろな活動が中止となっている今年度ですが、6年生はちゃんと最高学年として成長しているなぁと感じ、嬉しくなりました。

当日も、6年生の活躍を期待したいと思います。

それにしても、6年生は大きいね!!

学習参観に向けて(6年生、3・4年生)

11月の学習参観時の発表に向け、5・6年生は創作ダンス、3・4年生はソーラン節の練習を頑張っています。今日も、校庭で仕上げを頑張っていました。

<5・6年生の様子>

<3・4年生>

当日の発表を楽しみにしていてください。なお、学習参観時の、学習内容については、各クラス毎に予定表が配付されますので、ご確認ください。

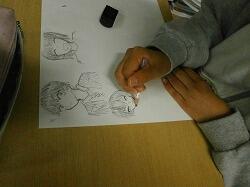

6年生 陶芸教室

11月4日、6年生の陶芸教室がありました。

5年生では、マグカップや湯飲みを作成していますが、6年生では、お皿と「自分の将来の夢」の二つを作成します。

「自分の将来の夢」は、夢に関する物を形にして表現するというものです。例えば美容師になりたい、という夢だったら、髪を切るためのはさみを作る、というように。

前回の5年生と同様、形が出来上がった作品は、乾燥させた後、金井さんの工房にある窯で焼いて頂き、次回の陶芸教室で釉薬を塗って仕上げます。

これから成長していく中で夢も変化していくのかもしませんが、今の夢を形にして残すことで、将来、6年生の時の自分はこんな夢を持っていたんだ、と振り返ることができますから、6年生のこの陶芸教室はとてもいい経験になると思います。

文化芸術鑑賞会(大蔵流狂言)の模様

お待たせいたしました。

10月29日に行われた「文化芸術鑑賞会(大蔵流狂言)」の模様をアップしました。

以下のリンクをクリックすると、動画を見ることができます。

陸上記録会

30日(土)に10校合同陸上記録会が行われました。

6月に予定されていた市内陸上競技大会がコロナの影響で中止となったことから、校長会で話し合って、6年生のみ記録会を行うことにしました。

土曜授業と人数の関係から、市内全小学校同日ではなく、3回に分けて実施しました。

本校は30日に参加しましたが、この日に参加する学校が一番多く、中央、東部、福一、清水台、柳沢、尾崎、木間ヶ瀬、関宿、関宿中央、そして北部の全10校が競い合いました。

大会ではないので、個々の記録は、それぞれの学校で責任を持って測定しました。

100M、800M、1000M、そしてリレーと、少ない競技ではありましたが、参加した6年生は、他校の児童と競うことで、みな自己ベスト記録を出せたということです。

お天気にも恵まれ、爽やかな秋晴れの中、思いっきり走りきった子ども達の笑顔もまた、爽やかでした。

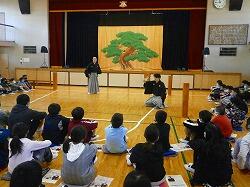

本物に触れることの大切さ

先月29日、文化庁主催の「全校文化芸術鑑賞会 ~大蔵流狂言~」が行われました。

公演は、密にならないように1~3年生と4~6年生の2回に分けて行いました。

本番の公演を鑑賞する前に、狂言とは何かがわかるDVDをクラス毎に予め視聴しました。

狂言は、“笑いの演劇”だということですが、現代で言うショートコントのようなものです、という説明に、子ども達も興味津々。私も実際にDVDを見ましたが、低学年の子ども達にも分かりやすい内容でした。

公演が始まる前に、演目の簡単な説明や、6年生は実演指導もあったので、狂言の中の台詞に多少難しい言葉はあったものの、内容は十分理解できたと思います。

低学年の子ども達も、笑うツボをちゃんと理解して、楽しそうに見ていました。

<1~3年生の様子>

終わった後に、狂言では、動物の鳴き声や人の感情をどのように表現するか、クイズを交えながら教えていただきました。子ども達を全く飽きさせない話し方は、先生方も勉強になった!?かなと思います。

<4~6年生の様子>

6年生は、特別に1時間かけて、実演指導をしていただきました。

650余年も続く日本の伝統と格式のある演劇である狂言。世界の人々に自慢できる素晴らしい日本文化だと感じました。そして、本物に実際に触れるということは、とても大切な経験だと思いました。

保護者の皆様にも見ていただけたらよかったなぁ、と思いました。

1・2年生 初めての業間持久走練習

今日は、1・2年生が、業間に初めての持久走練習を行いました。

初めてなので、高学年の体育委員会の児童が一緒に走ってくれました。

低学年の児童は、持久走というより、最初から全速力で走ってしまいがちなので、少しずつペース配分を考えながら走れるようにしたいものです。難しいですが・・・。

5年生 陶芸教室

今日は、5年生の第1回目の陶芸教室がありました。

クラス毎に、陶芸家の金井伸弥先生の工房である灼陶庵にお邪魔して、湯飲み・マグカップの制作をしてきました。

トップバッターは5年3組。私も一緒に行き、最初から最後まで、子ども達と一緒に金井先生のお話を聞いたり、作り方を教えていただいたりしました。

まず、先生から、焼き物の歴史や焼き物の原料である粘土について簡単にお話していただいた後、2階にあるギャラリーの見学をさせていただきました。大小様々な作品が、所狭しと展示してありましたが、どれも個性溢れる素敵な作品でした。因みに、金井先生は、これまでたくさんの賞を受賞されていますが、今年は、日展で特選に選ばれたそうです。

そんな金井先生から、直接、作り方を教えていただける北部小の子ども達は幸せですね。

今日作った湯飲みやマグカップは、乾燥させた後に、工房にある窯で焼いていただき、次回の陶芸教室の際に釉薬を塗って再度焼いてもらいます。

できあがりが楽しみですね!

持久走練習始まる

昨日から、業間の持久走練習が始まりました。

今年度は、密を避けるため、2学年ずつ練習することにしました。

昨日は4・5年生、今日は3・6年生が練習しました。水曜日は1・2年生、木・金曜日はまた3年生以上が練習しますので、1・2年生だけが週1回の練習となってしまいます。

校庭が狭いので、このような練習日程となってしまいますが、その分練習期間を長くしました。また、体育の授業でも練習して、できるだけ走ることに慣れさせた上で、本番に臨ませたいと思います。

ご家庭では、健康観察カードでの健康管理をよろしくお願いいたします。

上の学年はトラックの外側を、下の学年は内側を走ります。

生きた教材! コンクリートミキサー車がやって来た!!

1年生は今、国語で説明文『はたらくじどう車』の学習をしています。説明文の中に『はたくじどう車』の例として、コンクリートミキサー車が出てくるのですが、今日まさにそのコンクリートミキサー車が、トイレ工事のために学校に来ました!

そこで、特別に1年生にコンクリートミキサー車を見せていただきました。

子ども達は、目の前で見るミキサー車に興味津々。

「どうして回っているんですか?」「コンクリートはどうやって中に入れるんですか?」「どうして73と書いてあるんですか?」「青いタンクにには何が入っているんですか?」など、運転手さんにいろいろ質問していました。

5・6年生 文化芸術鑑賞会

今日は、午後、5・6年生の文化芸術鑑賞会でした。

土曜授業の後、6年生は、家庭科で学習したことを生かして作ったお弁当を校庭で食べました。私が写真を撮りに行った時は、ほとんどの児童が、お弁当を食べ終わっていて、実際に作ったお弁当を見ることはできませんでしたが、みんなちゃんと自分で作ったよ!と自慢げにしていました。そして、美味しかった!と満足げでした。

戸邉先生はまだ食べ終わっていなかったので、撮らせてもらいました。もちろん自分で作ったそうですよ!

5年生は、家の人と一緒に作った(手伝った!?)お弁当を、屋上で食べました。予定では、教室で食べることになっていましたが、今日は爽やかなお天気でしたので、急遽、新聞紙を敷いて屋上で食べることにしました。『今日は屋上で食べよう!』というと、子ども達は、やったーと大喜びでした。屋上からスカイツリーが見えることを発見した時は、歓声が上がりました。

お弁当の後はいよいよ鑑賞会。

最初に野田文化研究会によるエイサーの演技を鑑賞しました。今日は、密にならないよう、北部小の児童とその保護者の方のみの少人数で踊りを披露してくださいました。迫力と共に、沖縄の独特の雰囲気が伝わってくる素晴らしい演技でした。

その次にSwing・Beat Team♪HIROSHIの皆さんによるバンド演奏を鑑賞しました。聴くだけなく、曲に合わせて一緒に振りを付けるなど、参加型の演奏会となりました。最初はちょっと遠慮気味の子ども達でしたが、だんだんと盛り上がってきて、踊りながらノリノリで聴いている子もいました。

最後のアンコール曲『君の瞳に恋してる』は、吹奏楽部の児童も一緒に演奏しましたが、とても盛り上がって、2回演奏することに・・・

そして全てが終わり、最後に6年生が体育館から出るときには、おまけでJazzの『Swing Swing Swing』を演奏してくれました。

たいへん楽しい文化芸術鑑賞会でした。

この様子は、一部動画でもアップしましたので、ご覧ください。

いろいろまとめて

ここ最近、しばらくホームページの更新ができていませんでした。

申し訳ございません。

最近の学校の様子をまとめてお知らせします!

まずは、10月14日(水)にはPTA除草作業、15日(木)にはPTA大掃除があり、たくさんの保護者の方々にご協力いただき、学校がきれいになりました。

ありがとうございました!!

10月24日の土曜授業の後、5・6年生を対象とした芸術鑑賞会があります。これは、修学旅行や林間学校が中止となってしまった5・6年生に、少しでも楽しい思い出を作ってもらいたいという思いで企画したものです。芸術鑑賞会は、野田文化研究会の方々によるエイサー(踊り)の鑑賞と、バンド(スウィング・ビート・Hiroshi)による演奏の鑑賞になりますが、せっかくの機会だからということで、吹奏楽部がバンドの皆さんと一曲コラボすることになりました。それで、吹奏楽部は、バンドマスターのひろしさんに、何度か学校に来ていただき、指導をしていただきました。本番が楽しみです。

先週、2回目のクラブ活動があり、どのクラブでも、子ども達は生き生きと活動していました。

今日、10月20日、ZOOMによる『市長さんと話そう』集会を実施しました。

昨年度は、市長さんに学校に来ていただき、各学年の代表が体育館で市長さんと話をしましたが、今年度は、ZOOMを使って対談するという初めての試みでした。

児童会の代表児童3名(6年 鈴木紗夏さん、倉橋昴さん、5年 坂野蒼空さん)が、市長さんと直接お話しし、各学級から出された要望等を伝えました。3人ともちょっと緊張気味でした。

後期始業式

3日間だけでしたが、前後期の切り替えの休みが終わり、今日から後期がスタートしました。

前期終業式同様、後期始業式は放送で行いました。

校長より、子ども達には、自分の目標を持ち、そこに向かって頑張って欲しいという思いから、池江璃花子さんが、白血病という重い病気を克服し、オリンピックでメダルを獲得するという大きな目標に向かって練習に日々励んでいるという話をしました。少しでも、校長の思いが子ども達に伝わっていると良いのですが・・・。

その後、各学年の代表児童が、後期に頑張りたい目標について放送で発表しました。どの児童も、目標は何か、目標にした理由は何か、そして目標を達成するためにはどんなことを頑張るのかを明確にして、しっかり発表していました。

<代表>

1年2組 平山 唯史 さん

2年2組 小山 紗季 さん

3年2組 水行 美琴 さん

4年2組 佐藤 龍心 さん

5年2組 吉田 悠人 さん

6年1組 高橋 壮志 さん

6年2組 西川 千紗 さん

前期終業式

今日で前期が終わります。

いつもなら、体育館で前期終業式を行いますが、今はまだ、全校児童が一堂に会するのは危険なので、放送による終業式を行いました。

校長より、前期を振り返っての話と、後期に頑張ってほしいことをお話しました。その後、各学年の代表児童が、学習、運動、係活動、学級委員、生活のきまりを守るなどなど、前期に頑張ったことを放送で発表しました。発表の後、各教室からは、温かい拍手が聞こえてきました。

<代表>

1年1組 齊藤 礼乃 さん

2年1組 鈴木 星菜 さん

3年1組 河合 毬菜 さん

4年3組 辻 南帆 さん

5年1組 横森 琴乃 さん

6年3組 中村 恒太 さん

また、今回、夏休みに読書感想文を書いて、学年の代表として市のコンクールに出品された児童の表彰もありました。放送で学年と名前を発表し、表彰は、校長室で行いました。

因みに作品は、国語担当の横島先生が、毎日一人ずつ、昼の放送で読んで紹介してくれました。どの作品も、代表になるだけあって、しっかり自分の考えが書かれていました。

<読書感想文 学年代表>

1年1組 福山 香恋 さん

2年2組 小嶋 菜緒 さん

3年2組 砂田 瑛斗 さん

4年1組 文屋 実夕 さん

5年1組 大場 稜司 さん

6年3組 泉澤 花憐 さん

終業式のあとは、通知表が担任から一人一人に手渡されました。

どの担任も、頑張ったことと、これからの課題などを子ども達に伝えながら手渡していました。

(欠席ゼロ賞も配られ、やったー!と喜んでいる子どももいました。)

ご家庭でも、通知表を見ながらお子さんと一緒に前期を振り返っていただければと思います。

保護者の皆様には、前期、いろいろとご協力いただきありがとうございました。

後期もよろしくお願いいたします。

欅の木 伐採 & 大山 盛り土

報告が遅くなりましたが、先週の土曜日に、プレハブ校舎西側にそびえ立っていた欅の木が伐採されました。

大きな欅でしたので、プレハブ校舎の上に大量に落ち葉が降り積もり、雨樋が落ち葉でつまってしまうことがよくありました。そのため、定期的な雨樋掃除が必要でした。

そこで、市の予算でこの欅を伐採することになりました。何だかちょっともったいない気がしましたが、雨樋掃除にもかなりの予算がかかるため、長期的にみると伐採する方が安価だということなので、致し方ないかなと思います。

<以前はこんな感じでそびえ立っていた欅の木・・・右端の木です。>

<伐採後>

しかし、大木の切り株を見てしまうと、痛々しい感じがします・・・。

同じく先週土曜日、校庭の大山に、削られてなくなってしまった土を盛る作業が行われました。土が落ち着くまでは少し時間がかかるので、まだ立ち入り禁止状態になっています。

大山は、子ども達が大好きな場所ですので、土が落ち着き次第、開放する予定です。

6年生 租税教室

毎年恒例となっていますが、今年度も6年生を対象とした『租税教室』が行われました。

柏税務所から3名の方が来校され、税についてわかりやすく説明をしてくださいました。

税金はなぜ必要か、もし税金がなくなったら社会はどうなってしまうのかということについて、アニメを見せていただき、楽しく学びました。

その後、税金の種類、税金はどのようにして集められどこに行くのか、そして税金は何に使われるのかなどについて、スライドを見ながら説明を聞きました。

税金の大切さがわかり、将来、一人一人がりっぱな納税者になることと思います。

最後に、これも恒例ですが、1億円分の1万円札のレプリカを持たせていただきました。

因みに10㎏あるそうです!!

4年生部活動体験入部(音楽部編)

今日は、4年生の部活動体験入部 音楽部編です。

体験入部は、今日を含め3日間ありましたが、3日間とも運動部だけ、音楽部だけ体験した児童もいますが、両方を体験した児童もいます。

今日、音楽部体験入部した4年生の約3分の1の児童は、運動は苦手だから音楽部だけしか体験しません、ということでした。

全部で6つの教室に分かれて、打楽器、金管楽器、木管楽器の初歩的な練習を体験しました。

どの教室でも、5・6年生が、コロナ感染予防対策をしながら、音の出し方のコツなどを4年生に優しく丁寧に教えていました。5・6年生が、何だかとても頼りがいのあるお兄さん、お姉さんに見えました。

教え方が上手なのか、初めてなのに短時間の練習で結構音が出て、びっくりしてしまいました!

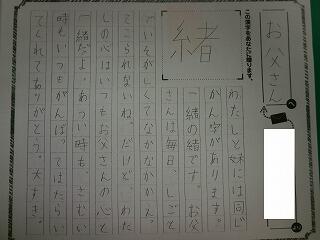

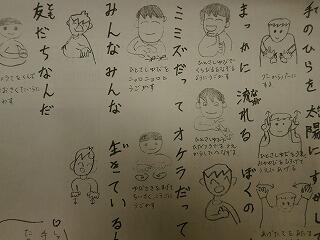

今、あなたに贈りたい漢字

昨年度も、夏休みの自由課題として『今、あなたに贈りたい漢字コンテスト』に応募した児童の作品を紹介しましたが、今年度も心温まる作品がたくさんありましたので、ご紹介いたします。

今日は1・2年生の作品です。じわっと感動がわいてくる作品ばかりです。

<1年生>

<2年生>

子どもの成長

1年生は、だいぶ学校生活に慣れ、できることもどんどん増えてきています。

今、教室の窓には図工の作品が飾られていますが、どれも工夫されていて素敵な作品ばかり!!

子どもの成長というのは素晴らしいですね。

子どもの成長といえば、小学校生活6年間で、子ども達は心身共に大きく大きく成長します。(私くらいの年齢になると、脳も身体も退化する一方ですが・・・。)その成長の一端を、子ども達が履いている靴で垣間見ることができます。

下の写真は、左から1年生、4年生、6年生の靴です。6年間で、足のサイズもこなに変化するんですね!!

4年生部活動体験入部(運動部編)

昨日から、4年生の部活動体験入部が始まりました。

本当なら、昨年度末、3年生の終わりに体験入部し、4年生になったらすぐに入部して活動するはずでしたが、昨年度末から今年度5月まで臨時休校となってしまったため、この時期となってしまいました。

4年生は、部活動への関心が高く、たくさんの児童が体験入部しました。

運動部は朝のみ活動で、開門は7時10分ですが、張り切ってそれよりも早く学校に来ている児童もいました。

最初に整列する際もやや興奮気味で、なかなか静かにならず、担当の先生から注意を受ける場面も・・・。それでも嬉しそうに活動していました。

さて、4年生の何人が正式に運動部に入部するのか楽しみです。

音楽部の様子は次回、お伝えします。

爽やかな秋晴れ! 元気な子ども達!!

今日は、朝から青空が広がり、業間も昼休みも、子ども達は校庭で元気に遊んでいました!

山古志の錦鯉

今から遡ること16年前の2004年10月23日、新潟県中越地震が発生しました。M6.8,震源の深さ13Kmの直下型の地震で、最大震度7を記録し、震源に近かった新潟県山古志村では、大きな被害が出ました。その当時、本校の校長だった坂牧先生は山古志村の出身で、震災の状況に大変心を痛め、北小の児童と一緒に何ができるかを考え、募金と手紙を山古志村に送ったそうです。そして、そのお礼にと送られてきたのが錦鯉でした。山古志村では錦鯉の養殖が盛んなのです。

当時の北小の子ども達は、農園で作った作物をバザーで売り、そのお金で錦鯉の餌を買うなどして、大切に大切に育ててきました。

しかし、今から6年前の夏休み中、夜中に停電が発生したことが原因で、鯉は全滅しました。その時の清次校長先生は、これは大変!ということで、前の坂牧先生と一緒に山古志村まで行って事情をお話しし、錦鯉をまたいただいてきました。それがついこの間まで元気に泳いでいたのですが、この夏の猛暑が原因で?、突然また全滅してしまいました。

私もまた、一大事!と慌てて清次先生にご相談申し上げたところ、坂牧先生にも連絡してくださり、再び山古志から鯉をいただくことになりました。そして、先週、宅配便にて15匹の錦鯉が北部小に到着しました!!!

着いてすぐは、少し元気がありませんでしたが(車酔い!?)今は元気いっぱい水槽を泳ぎ回っています。

飼育委員会の子ども達が、毎日、様子を見ながらお世話をしています。

遙々山古志からやって来た錦鯉達、このまま元気に育って欲しいものです!!

委員会活動、工夫してます!

前回、美化委員会が朝の落ち葉掃きをがんばっている様子をご紹介しましたが、他の委員会もいろいろ頑張っています。落ち葉は掃きは、美化委員会だけでなく安全・生活委員会の児童も行っています。

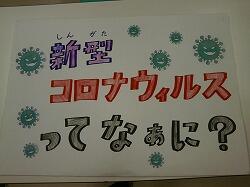

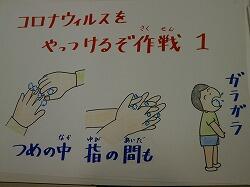

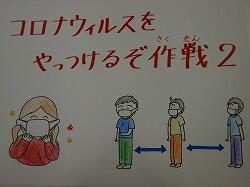

保健委員会は、養護の染谷先生と児童が協力して作った『新型コロナウィルスってなぁに?』という紙芝居を、全クラスで読み聞かせしました。

新型コロナウィルスを正しく知り、正しく恐れる、ということが大切です。それを絵と言葉でわかり易く説明してくれたので、子ども達の新型コロナウィルスに対する意識も少し変わったのではないかと思います。

放送委員会は、給食の時間、今までずっと同じ英語の曲(夏でもクリスマスの曲がかかったりして・・・)を流していました。しかし、コロナ対策で給食の時間は全員前を向いてしゃべらず食べなくてはならないので、少しでも楽しい時間が過ごせるようにと、放送内容を工夫し始めました。子ども達が好きな『ドラえもん』の映画で流れる曲や、『鬼滅の刃』のテーマ曲などを流したり(今日は米津玄師の曲が流れてました!)、先生へのアンケート内容を発表して、誰先生かを当ててもらったり、放送の最後にじゃんけんをして、グーチョキパーのどれを出したかを発表したりするなど、みんなを楽しませています。

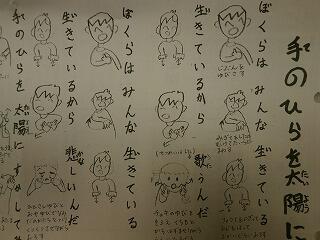

音楽委員会は、今、大きな声で歌えないので、『手のひらを太陽に』を手話で歌えるよう、手話を絵にして全員に配ってくれました。朝の会などで、みんな曲に合わせて絵を見ながら手話の練習をしています。

こんな風に、どの委員会も活動内容を工夫して、何とか学校生活を元気にそして明るく送ろうとがんばっています。

6年生『ふくべ細工』体験学習

ここ数年、6年生は修学旅行の際、宿泊するホテルで、ふくべ細工を体験していました。

しかし、今年度、その修学旅行はコロナの影響で中止となってしまいました。

そこで、ふくべ細工を教えてくださる職人さんが、宇都宮からわざわざ来校してくださり、子ども達にふくべ細工を体験させてくださいました。

ふくべとは、夕顔の実をいい、この果肉をむいて干したものがかんぴょうとなります。かんぴょうは栃木県の特産品です。そして、実の中身をくりぬいて外側を乾燥させて物が、ふくべ細工の材料となります。

まずはじめに、ふくべ細工の見本を見せてもらい、手順を教えていただきました。

まずチョクークで下絵を描き、必要であれば一部をくりぬいてもらいます。

そして、水彩絵の具で着色し、ドライヤーで乾かしてニスを塗れば完成です。

一人一人の個性が感じられる楽しい作品が出来上がりました!!

修学旅行は中止となってしまいましたが、貴重な体験ができました。

落ち葉掃き 頑張ってます!(美化委員会&2年生)

今、桜の木が次々に葉を落としています。

そこで、美化委員会では、曜日毎に担当者を決め、みんなより少し早目に登校して落ち葉掃きをしてくれています。

美化委員さん、ご苦労様!!

2年生の数名の児童は、お昼休みに、美化委員会のお兄さんお姉さんに負けじと、落ち葉掃きをしています。

偉いね、2年生!!

土曜授業

先週の土曜授業は、今年度初めてアシスタントさんと高校生ボランティアが参加しました。

もちろん、コロナウィルスの感染防止対策をしています。

高校生ボランティアは、例年多数参加していますが、今年度は少ない人数ですので、主に高学年の算数の授業に入ってもらうことになっています。

土曜授業の際は、1・2年生は外国語活動を行います。1年生は今回初めての外国語活動となり、担任の先生だけでなく、初めての英語の先生とも一緒に楽しく活動していました。

大人と違って、子どもは耳で聞いてすぐ真似して言えるようになります。ちょっとくらい発音がおかしくてもへっちゃらです。とにかく、声に出して言ってみることから始まります!

<まずは職員室に先生を呼びに行きます(英語でご挨拶をします!)初めてなので、教えてもらいながら!>

<1年生は自席で。本当は机や椅子は使わず、自由に動き回れる状態で活動したいのですが・・・>

<2年生は2年目ですから、さすがに英語そのものに慣れてます!>

クラブ活動

今年度初めてのクラブ活動(4~6年生)がありました。

今日は第1回目なので、クラブ長・副クラブ長を決めたり、活動計画を立てたりするのが中心でした。今年度は、スタートが遅くなってしまいましたので、活動回数が今日を含めて5回しかありません。実際の活動は4回だけなので、楽しく有意義な活動となるようしっかり活動計画を立てられるとよいと思います。

因みに今年度は14のクラブで活動します。

外レク、キックベース・フットサル、バドミントン、卓球、モルック、ダンス、テーブルゲーム、消しゴムはんこ、イラスト、写真、手芸、科学、ハンドベル、文学 です。

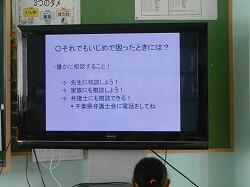

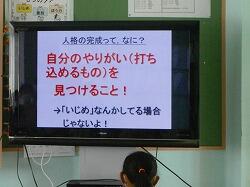

5年生 人権教室

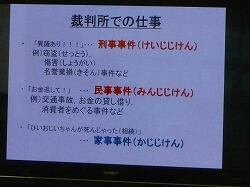

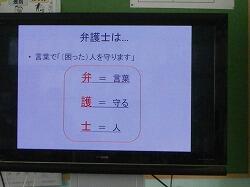

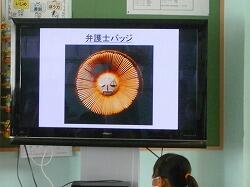

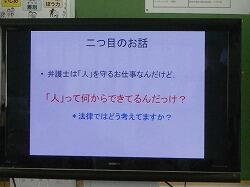

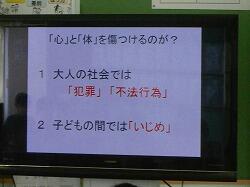

5年生は、野田市の弁護士さんによる『人権教室』がありました。

各クラス1時間ずつ、教室でお話を聞きました。

一つ目は 弁護士はどんな仕事をするのか、二つ目は 人は何からできているか、三つ目はやりがいを見つけよう、というお話でした。

弁護士はどんな困難な問題でも諦めずに取り組むということ、人は心と体でできていて、それを守るためのためにあるのが法律だということ、人の人格を傷つけることは大人では犯罪となり、子どもではいじめとなるということ、犯罪は減らすことができる(平成元年から平成30年までの間で、犯罪全体はマイナス約50%、窃盗犯だけだとマイナス約60%)ので、必ずいじめも減らすことができる、そして、学校は人格を完成させる場であり、自分のやりがいを見つける場であること、また、自分がいじめにあったとき、いじめを受けて困っている人を見たときは、必ず誰かに相談してほしい、相談したらきっと助けてくれる、というとても中身の濃いお話をしていただきました。

どのクラスの児童も、真剣にお話を聞くことができました。

部活動の様子 & 1年生防犯教室

運動部、音楽部とも、今週から活動が開始されました。

まずはコロナ感染防止対策。正門を入ったら、消毒、そして健康チェック。両方終わったら、活動場所に移動です。

まだまだ残暑が厳しいので、熱中症対策もしなければなりません。WBGT(暑さ指数)をみながら、運動部は、急にハードな運動はさせず、時間もやや短縮して行っています。

音楽部は、飛沫感染の注意が必要なので、練習教室を増やし、密にならないようにして練習しています。

1年生は、下校する前に、防犯協会の方々による、ミニミニ防犯教室を行いました。

“青パト” や『子ども110番の家 こまったときにはどうゾウ』とは何か、『いかのおすし』とはどういうことかなど、子ども達の安全を見守ってくれている人がいることや、自分で自分の身を守るために大事なことなどを教えていただきました。

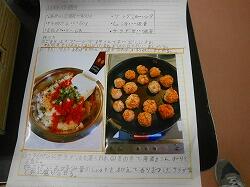

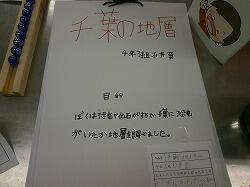

校内夏休み作品展

昨日より、校内夏休み作品展を開催しています。

今年度は、学校便り、学年便り等でもお知らせしました通り、コロナウィルスの感染防止のため、保護者の方々への公開はいたしません。申し訳ございません。

今年は夏休みがとても短かったにも関わらず、自由研究、自由工作、家庭科作品など、様々なことに頑張って取り組んだ様子がうかがえます。

低学年は工作作品が多く、高学年は家庭科作品(料理、小物作り、クッション作り等)が多かったです。子ども達が頑張って作り上げた作品は、どれもすばらしいと思います。

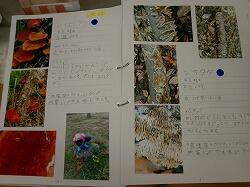

<6年生>

<5年生>

<4年生>

<3年生>

<2年生>

<1年生>

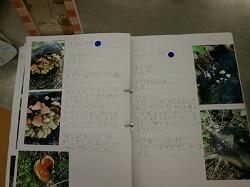

4年生の足達さんは、昨年度、野田市小中学校科学作品展の科学論文の部で金賞を受賞しました。タイトルは「きのこってたのしい!」ですが、1年生の時からこのタイトルで、きのこについて調べたことをまとめています。もちろん今年も同じタイトルで継続して研究を続けています。まさに、『継続は力なり!!』

スコール!!? & 部活動開始

台風の影響か、今日も、突然スコールのような大雨が降りました。幸い、子ども達が下校する頃は雨が上がり、大きな影響はありませんでした。

今日の昼休みに、運動部の説明会がありました。いよいよ明日から練習が始まります。

当面は、全員一斉に行うと密になってしまいますので、全体を3グループに分け、グループ毎に練習曜日を決めて、週1回の練習を行うようにしました。

コロナ感染予防対策、熱中症対策を講じながら、少しずつ活動させたいと思います。

ところで、担当者の話の後に、少しだけ校長から話をさせてもらいました。その時に、「部活動を楽しみにしていた人!」と子ども達に聞いてみたところ、半分くらいしか手が挙がりませんでした。意外でした・・・。部活動のない生活に慣れてしまったのでしょうか。

部活動が始まって、やっぱり身体を動かす事って楽しいな、と思ってくれたらいいなと思います。

廊下は暑い! & 初めての毛筆

今日は、1・3年生の歯科検診がありました。

廊下がとても暑かったので、大型扇風機2台、小型扇風機3台を設置して、少しでも涼しく待てるようにしました。なかなか暑さが収まらず、何をするにも子ども達は大変です。

3年生は、初めて毛筆の練習をしました。硯の使い方や基本の筆の持ち方を学習し、まずは「一」を書くことから始めました。恐る恐る筆を運ぶ様子がみられましたが、「初めてにしてはみんな上手だよ!」と先生にほめてもらって、嬉しそうにする子もいました。

全校避難訓練

今日は、今年度初めての全校避難訓練を行いました。

毎年、9月1日防災の日に実施していますが、昨日は歯科検診があったため、本日実施となりました。

震度5強の地震が発生したという想定で実施しましたが、どの学年も無言で素早い避難ができました。1年生も、全校で行う避難訓練は初めてでしたが、先生の指示をしっかり聞いて、上手に避難できました。

訓練が終わり、どの学年も教室に戻ったとほぼ同時に大雨が降り出し、間一髪で濡れずに済みました!

なお、12日は引き渡し訓練日となっております。ご協力、よろしくお願いいたします。

検診がようやく始まりました

例年であれば、5・6月に実施する検診ですが、今年度は臨時休校が続いたため、9月に入ってからの実施となりました。

検診のトップバッターは4年生。歯科検診を行いました。

いつもは同一日に全学年一斉実施となり、2人の校医の先生が同時に3学年ずつ診てくださいます。しかし、今年度は、できるだけ密を避けるため、6学年を4日間に分け、校医の先生もお一人ずつ2回に分けて来ていただき、実施することにしました。

今日は人数が多い4年生1学年だけが、門脇歯科医院の山本先生に診ていただきましたが、待っている間も、密にならないよう間隔を空け、読書をしながら静かに待ちました。

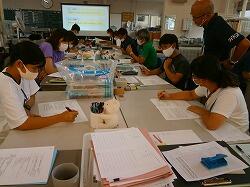

職員研修 真剣に

昨日放課後、先生方の研修がありました。

今回は、不祥事防止および業務改善に関する研修です。

なかなかなくならない教員による不祥事。私たちは、日々どんなことに注意し、どんな意識を持って職責を果たすべきか、事例をもとに、みんなで考えました。

後半は、教職員にとってより負担感のある仕事は何か、どのようにすれば負担感を少しでも軽減することができるか、共通する課題毎にグループを作って話し合いをしました。

私たち小学校教員の仕事は、非常に多岐に渡り、勤務時間内にはなかなか仕事が終わりません。しかし、働き方改革が求められている今、教職員も業務改善を図り、先生一人一人が笑顔で子ども達と向き合えるようにしていかなければなりません。

研修だけに終わらず、いかに実践していくかが課題です。

今日はいろいろありました

図書ボランティアの方々による読み聞かせが、今日から再開されました。

図書ボランティアの皆さんには、健康チェックをしていただき、フェイスシールドも着用して読み聞かせしていただきました。これまでは、教室の机は後ろに下げ、子ども達は、できるだけ読み聞かせをしてくださる方の近くに集まっていましたが、今はコロナ対策が必要なので、自席に座ったまま、お話を聞きました。

今日は1.2年生が対象でしたが、廊下から聞こえてくる蝉時雨がうるさく感じるくらいみんな集中してお話に聞き入っていました。

さて、今日も危険な暑さとなり、お昼の校庭の真ん中で測定した気温39.9度、WBGT(暑さ指数)は32となりましたので、昼休みは教室で過ごしてもらいました。教室の様子を覗いてみると、自席に座って静かに読書をしたり、密にならないようにして先生とゲームをしたり、思い思いに過ごしていました。

今は、暑さとコロナ、両方に気をつけなければならない子ども達です。

6年生は、理科の学習でジャガイモを育てていました。理科の学習後は、できたイモは家庭科で調理して食べることもあるのですが、今年度は、コロナの影響でそれができません。そこで、今回は、芋版を作ることにしました。

1時間だけでしたが、バラエティに富んだ作品ができました!

学校便り「躍動」でもお知らせしましたが、校庭の遊具の修理が必要となったため、本日、埋め込んであるタイヤを交換する工事をしていただきました。

4年生が育てているゴーヤが元気に育っています。おいしそう!!

熱中症対策 & 1年生 生活科

ここのところの暑さは尋常ではありませんが、市より、熱中症対策として、黒球付熱中症計が配付されました。気温と湿度を計測し、熱中症の危険度・暑さ指数(WBGT)を表示するものです。指数が31を超えると、外での体育はやってはいけないことになります。

今日は、1時間目、校庭はすでに31を超えていました。1時間目は、4年生のクラスが外体育でしたが、辛うじて桜の木の下は31を超えていなかったため、桜の木の下で鉄棒運動を行っていました。鉄棒に足をかけると、汗でうまく回れないので、足の下にタオルを入れて練習していました。

2時間目以降は、どのクラスも外体育は実施できませんでした。

体育が好きな子ども達ですが、熱中症の危険性があるので仕方がありません・・・。

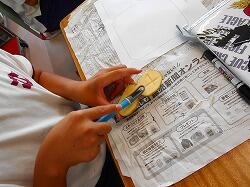

体育館では、1年生が、生活科で学区の学習を行っていました。体育館の床に、段ボールで作った学校や農協、公民館、駅、スーパーなど、目印になる大きな建物を置き、道路のかわりに新聞紙を置いて目印をつないで行きました。どんどん、道路がつながって、通学路ができたところで、通学路にあるものを絵に表して貼ったり、箱で作った自分の家を置いたりしていきました。

途中で、目印が動いてしまったり、余分な道路が増えてしまったりして、自分の家をどの辺に置いたら良いか、わからなくなってしまった子もいましたが、友達と相談したりして、何とか全員自分の家を置くことができました。

体育館の中はとても暑かったのですが、フラフープでソーシャルディスタンスを取りながら休憩をとったり、大型扇風機に当たったりしながら、何とか学区を完成させることができたようです。

教室を出て、動きながら楽しく学区の学習ができました!

やっぱりおいしい北小カレー!

今日からまた給食が始まりました!

今日のメニューは子ども達が大好きな北小カレー!!

今年度の1年生は、残さず食べきる子が多いので、「カレーおいしい?」と聞くと、「おいしい!もっと食べたい!!」という声が返ってきました。

全クラスの給食の様子を見てきましたが、みんな美味しそうにもりもり食べていました。

お家の人が作ってくれるカレーも大好きな子ども達ですが、北小カレーはまた格別のようです。

学校再開です!

短い夏休みが終わり、いよいよきょうから学校再開です。

先週の猛暑に比べると、今日の朝は少し暑さが収まった感じでしたが、それでもマスクを着け、ランドセルを背負う子ども達にとっては、まだ厳しい暑さであることには変わりありません。朝の挨拶も、少し元気がないように思われました。もう少し休みたかったんだろうな、と思いました。

夏休み明け全校集会は放送で行いましたが、その際、子ども達には次のような話をしました。「コロナウィルスの感染予防のためで、できないことがたくさんあるけれど、できないことばかり考えていると嫌になってしまうので、みんなで知恵を絞って、できることを考えて学校生活を楽しくしよう!クラスでは係活動の工夫をしよう。例えば、生き物係があるなら、生き物の世話だけでなく、クラスのみんなが生き物に興味を持ってくれるような掲示物を作ったり、クイズを出したりしてみよう。学校全体では、委員会活動の工夫をしよう。例えば給食の時間、今はみんな前を向いて黙って食べているので、放送委員会がお昼の放送を工夫し、給食の時間が楽しみになるようにしてみよう。」こんな話をしました。

コロナ禍だからこそ新しい何かが生まれることを期待しています。

教室では、宿題の回収が行われていました。短い夏休みでも、宿題はしっかりあった!?ので、子ども達は宿題を終わらせるのが大変だったかもしれません。でもやったことは決して無駄にはなりませんので、自分のために頑張ったと思ってほしいです。

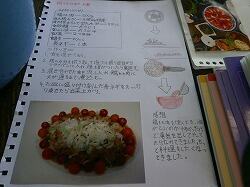

6年生は、家庭科の学習として、料理に挑戦したり、クッションを製作したりした児童がいました。まさに、生きることに直結した学習。今後の家庭生活に役立つことでしょう。

今年は、夏休み作品展として、保護者の皆さまには公開しませんが、子ども達同士で作品を見合う機会は設定する予定です。お互いに見合うこととで、友達の頑張りや、新しい発見ができるといいなと思います。

最後にトイレ改修工事の現在の状況です。

管理棟のトイレ(5年生使用)と、1階のトイレ(1年生使用)は使えなくなっています。ですから、中庭に仮設トイレが設置されました。これから順に、2階のトイレ、3階のトイレと工事が進んでいき、来年の2月に全て新しくなる予定です。

しばらくの間、子ども達には不便な思いをさせてしまいますが、何とか我慢してほしいと思います。

<管理棟トイレ>

<1階トイレ・・・中にはもちろん入れません>

<中庭にできた仮設トイレ>

学年登校および自主登校の最終日

今日は、学年登校および自主登校の最終日でした。

千葉県には、熱中症警戒アラートが出され、朝からうだるような暑さでしたが、子ども達は汗をかきながらもがんばって登校してきました。

6年生は基本的には通常の授業を行うことになっていますので、3時間目、あるクラスは外国語を学習していました。大きな声を出すことができないので、ゲームを行う時も、「声を出しそうになったら大きな拍手をしよう!」と先生が子ども達に呼びかけ、工夫しながら楽しそうにゲームに取り組んでいました。

1~5年生は、国語や算数の復習、自分が取り組みたい学習を持参し、担任の先生や担外の先生にわからないところを教えてもらいながら、取り組みました。

暑い中、みんな頑張りました!!

いよいよ明日から本格的な?夏休み!

今朝、登校する際に「明日からやっと休みだぁ」「休みになったら映画を見に行くんだ」「家族と海に行くよ」などと話してくれる子もいて、やはりみんな夏休みを楽しみにしているんだなぁと思いました。ここのところ、毎日のようにコロナウィルスの感染が拡大している状況が報道されていますので、どうか感染予防対策をしっかりした上で、少しでも楽しい夏休みの思い出をつくってほしいと思います。

がんばってます! 学年登校および自主登校

<みんな集中して学習に取り組んでいます!>

8月、ようやく梅雨が明け、一気に暑くなりました。

そして、6年生の学年登校、1~5年生の自主登校が始まりました。

マスクをしながら登校してくる子ども達は、朝から汗だくです。友達との距離をとりながらマスクを外す、ネッククーラーをする、傘さし登校をするなど、お子さんと話し合って熱中症対策をお願いいたします。また、水筒は必ず持たせてください。