北部小学校ブログ

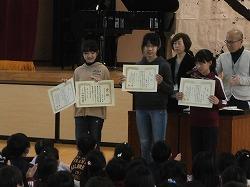

表彰および「くすの木集会」

今日の昼休みに、表彰および「くすの木集会」が行われました。

表彰では、以下の児童が表彰されました。

・「運動能力証」(24名) 新体力テストで基準の記録よりも良い記録を出せた児童

※表彰は代表児童男女1名ずつ

・家庭科作品展入賞(3名) 夏休みに作製した作品で優秀な作品と認められた児童

・明るい社会作りポスター展入選(2名)

・こども県展入選(全24名) ※表彰は代表児童1名

・こども県展学校賞 ※表彰は学校を代表して1名

表彰の後、校長より、インフルエンザや新型コロナウィルスの対応について、算数のノートについて、全てのノートの書き方について話をしました。インフルエンザや新型コロナウィルスについては、子ども達も危機感をもっているようで、マスクを着用して集会に参加している児童が多かったです。私からは、むやみに怖がらず、しっかり予防対策をしましょう、という話をしました。

「くすの木集会」では、飼育委員会と保健委員会の発表がありました。

飼育委員会は、毎日行っている鯉と鶏の世話について寸劇とクイズで紹介しました。

保健委員会は、インフルエンザの予防について、寸劇とパネルで呼びかけました。

どの委員会も、何を伝えたいかをしっかり話し合って準備をしています。

最後に、全校合唱を行いました。無理のない声の出し方で、低学年と高学年が上のパートと下のパートに分かれて、とてもきれいなハーモニーを醸し出していました。

「ありがとうございます。」

今シーズンは暖冬といわれてきましたが、一昨日、昨日、今日は、この時期らしい寒さとなりました。

特に昨日は厳しい寒さとなり、朝7時、北小の中庭の気温はマイナス6度でした。旗振りをしてくださっていた交通指導員さん、保護者の方々には心より感謝申し上げます。私も、さすがに昨日は、足下からしんしんと冷え、思わず「寒い!」と言う言葉を連発してしまいましたが、登校してくる子ども達も、「手が冷たい!」「さむいよ~」と言いながら通り過ぎて行きました。

そんな中、「いつもありがとうございます。」と言って通り過ぎた6年生の女の子がいます。その言葉に、寒さが吹き飛びました。“ありがとう”という言葉は、本当に素敵な言葉ですね。一瞬にして心があったまります。

特技発表会 その2

今日の昼休み、第2回目の「特技発表会」が行われました。

2日目の今日は、パプリカ替え歌、ピアノソロ演奏、ダンス(ダンスクラブ)の発表がありました。

北部小学校ならではの発表会。一人一人の個性が輝く素敵な会になりました。

来年の発表会が待ち遠しいです。

特技発表会

今日の昼休みに、第1回目の「特技発表会」が行われました。

児童会が子ども達に呼びかけ、今日と明日の二日間、応募した児童が体育館で自分の特技を発表します。ここ数年、恒例となっていますが、応募も参観も自由です。

今日は、バドミントンの一人演技、ルービックキューブ、一人ダンス、ダンス(ティックトック)、鍵盤ハーモニカ演奏、ピアノ連弾、ピアノソロ演奏 の発表がありました。

多少失敗しても、参観している子ども達からは、あたたかい拍手が送られました。

教室ではなかなか見られない子ども達の一面が見られ、驚いたり感心したり・・・明日の発表もとても楽しみです!!

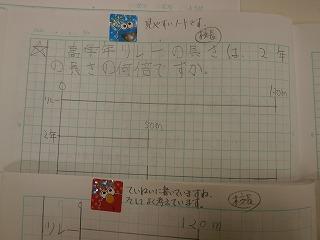

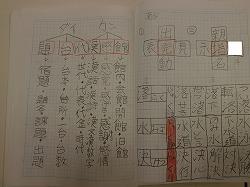

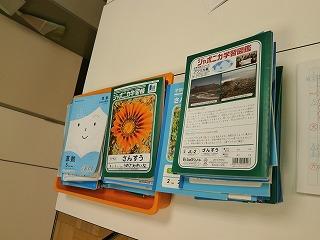

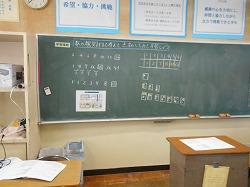

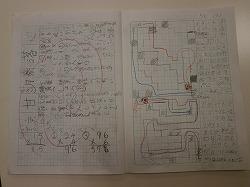

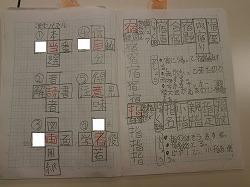

ノート

全児童の算数ノートを担任に回収してもらい、これまでに何回か見せてもらっています。

しっかり板書が書けている児童や、自分なりに工夫して書いている児童のノートは中央通路にコピーして張り出しています。

ノートは、自分が見て役立つものでなければなりません。前の時間に何を学習したのか、何が大事なポイントだったのか、振り返って見たときに、あっそうだったとわかるノートでなければ書く意味がありません。自分でも何が書いてあるのかわからなくなるような書き方をしていては、学習の積み上げができません。前に学習したことがきちんと書き残されていないと、既習したことをもとに新しい課題を解くこともできません。

しかし、見てみると、算数のノートのはずが理科や社会の学習が書いてあったり、解読不能なくらい文字が乱雑に書いてあったりすることがあります。特に高学年にそういうノートが多いです。どの教科でも、しっかりノートをとって、自分の考えも書けるようにしたいものです。

前回、そして今回と、きちんとノートをとっているな、と感じられるノートには、シールを貼ってひとことコメントを書きました。逆に、もっと頑張ってほしいな、というノートには、文字をていねいに書きましょう!とか、線引きを使って書きましょう!などのコメントを書いた付箋を貼りました。誤字が目立つ場合は、正しい文字を付箋に書いて貼ってあげました。漢字練習ノートに書くことだけが漢字学習ではありません。各教科のノートや連絡帳など、学習した漢字を使って、毎日正しく丁寧に書いていたら、それこそ漢字がしっかり身に付きます。

算数だけでなくどの教科も、しっかりノートが書ける子どもたちになってほしいと切に願います。

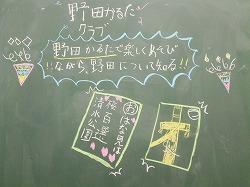

野田市青少年相談員CUPドッジボール大会

2月2日(日)関宿総合体育において、「野田市青少年相談員CUPドッジボール大会」が開催されました。本校は、10名の児童(6年生8名、5年生2名)が参加しました。実は、当初は14名の児童が参加予定でしたが、大会前に4名の児童がけがをしてしまい、参加できる人数ギリギリの10名となり、控えの選手は1人もいないという緊急事態!?となりました。

野田市の小学校20校中19校が参加し、4ブロックに分かれてまずリーグ戦を行いました。そしてブロック1位となった4校だけが決勝トーナメント戦に進みました。

本校は、Cブロックで七光台小、清水台小、南部小と試合を行いました。このブロックは強豪揃いで、どのチームも1勝と接戦。終わってみれば、北部小と清水台小が1勝、1引き分け、1敗。南部小は1勝2敗。そして七光台小は1勝、2引き分け。従って決勝トーナメントに進んだのは七光台小でした。そして、優勝したのも七光台小。北部は七光台小とはリーグ戦で引き分けだったので、北部小も決勝まで進める力はあったと思います。

本当に惜しい!結果となりましたが、子ども達は10名で協力し合い、よく頑張ったと思いますし、保護者の皆様や先生方の応援が、子ども達の力となったのではないかと思います。

応援ありがとうございました。

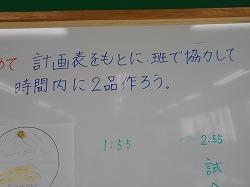

6年2組調理実習

6年1組に引き続き、昨日は6年2組が調理実習を行いました。やはり、たくさんの家庭科ボランティアのお母さん方にお手伝いいただきました。

2組は、1組とまた違う料理にチャレンジしており、ほうれん草のごま和えなど、ヘルシーメニューが多かったです。具入りオムレツにチャレンジしているグループは、一人一人卵を焼いて具を中に巻き込むのは難しいということで、具を先に炒め、それをお皿に盛り付けてから、薄く焼いた卵焼きを切って被せるという工夫をしていました。

どのグループも、みんなで協力し合って時間内に何とか仕上げていました。普段嫌いで食べられない野菜が、自分で作ったら食べられたという児童もいて、みんな自分たちで作った料理に大満足のようでした。私もまた、子ども達が作ってくれた料理を美味しくいただきました!がんばったね、6年生!!

たてわり活動 & 6の1調理実習

今日は、昨日のお天気はうそのようなぽかぽか陽気の中、ロング昼休みに久しぶりのたてわり活動が行われました。

グループ毎に、体育館、校庭、教室のいずれかで、1年生から6年生まで一緒になって楽しく遊びました。6年生は、今日が最後のたてわり活動となりますので(1~5年生は、6年生の卒業を祝う会にむけてのたてわり活動があと数回あります。)遊んだ後、一人一人在校生に向けて挨拶をしました。入学からずっとお世話になった6年生が最後ということで、1年生はちょっぴり悲しそうでした。

6年1組は、午後、調理実習を行いました。これまでは、どのグループも同じ料理を同じ手順で作りましたが、今日はグループ毎に考え、しかも2品作ったので、なかなか大変でした!しかし、今回も家庭科ボランティアのお母さん方がたくさんお手伝いに来てくださったので、どのグループも美味しそうな料理が出来上がりました。

私も、2班の作った2品をいただきましたが、盛り付けも味もバッチリ!で、美味しくいただきました。

こうやって、子ども達は生きる力をつけていくんですね!

雨の日の通学路 & かけ算九九検定士

昨日は、冷たい雨が降っていて、立っているのが辛く感じられる朝でしたが、保護者の皆さんが旗振りをがんばってくださいました。ありがとうございました。

何回かホームページで紹介しましたが、雨が降ると、公民館から踏切まで、道路は水溜まりだらけになり、子ども達は歩くのが大変です。何とかこの状態が改善されるとよいのですが、なかなか難しい問題です。

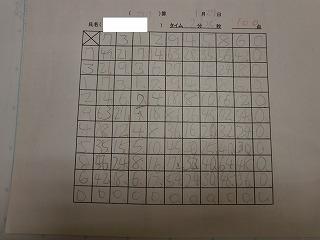

今年度も、「かけ算九九検定士」をスタートさせました。3年生以上で、かけ算九九の百マス計算が、制限時間(3年生は3分以内、4年生以上は2分以内)の中で100点が採れたら検定士となります。検定士になった児童は、2年生が九九をマスターできるようにお手伝いをします。

一昨日、3年生の希望者が、検定士テストを受けました。8名が合格しました。惜しくもあと少し!というところで合格できなかった児童は、家で一生懸命練習したようで、校長室に自学ノートを見せに来てくれました。素晴らしいですね!次はきっと合格すると思います。

昨日は4~6年生がテストを受け、11名が合格しました。どんどん検定士が増えて、2年生が九九をマスターできるといいなと思います。

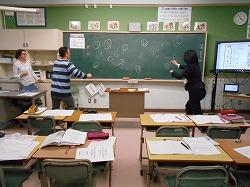

外国語(英語)の研修

今日は、放課後、外国語(英語)の研修を行いました。先生方は子ども役になって、授業で使える「話すこと」「書くこと」に関するアクティビティーを、実際に行いながら教えていただきました。

先生役はもちろん外国人の方で、日本語は話しません。しかし、先生方は、だいたい何を話しているか理解しており、いろいろなアクティビティーを子どもになった気持ちで楽しそうに実践していました。私は、ところどころ指示がよくわからないところもありましたが、それでも楽しく参加できました!

どのアクティビティーも、明日の授業からすぐに取り入れられそうな内容でしたので、今日の研修は、とても有意義な研修でした。

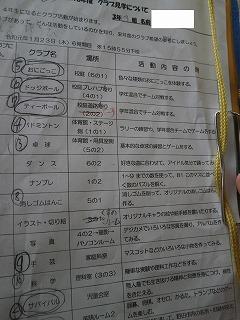

3年生クラブ見学

昨日、来年度に向けて、3年生がクラブ活動の見学をしました。

各クラブの活動場所や活動内容が一覧になっている用紙を探検バックに挟んで、グループ毎に見学をしました。

見るだけでなく、ちょっとだけですが実際に体験させてもらったりして、3年生は興味津々で各クラブの様子を見学していました。

イラストクラブを見学していた3年生が「すごい上手~!!」と言いながら思わず拍手をすると、イラストを描いていた5年生児童が、ちょっと照れくさそうに「ありがとう」と言っている場面がありました。3年生は、クラブ活動見学で、上級生の素晴らしい一面も発見できたようです。

あいさつ運動

今週は、生活・安全委員会の児童が、正門入り口で『あいさつ運動』を行っています。

首から札を下げ、正門から入ってくる児童に大きな声であいさつをしています。

今日は、足下からしんしんと冷えるような寒い朝でしたが、みんな頑張って大きな声であいさつをしていました。

北部小では「三つのあ」の一つである、「あいさつ」を【あかるく・いつも・さきに・つづける】ことを目標にしています。

生活・安全委員会の児童の呼びかけで、もっともっとあいさつの輪が広がるといいな、と思います。

6年生 租税教室

6年生は租税教室がありました。

県税事務所より、3名の所員の方がおみえになり、税金の大切さについて、わかりやすく説明してくださいました。

まずは、税金の種類にはどんなものがあるかをお話いただき、その後、税金がなくなったら社会はどうなってしまうかがよくわかる内容のDVDを視聴しました。

みんな真剣に話を聞いたり、DVDを観たりしました。

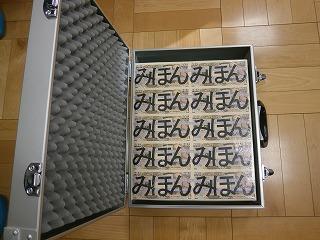

最後に、ジェラルミンケースに入っている1億円分の1万円札レプリカを持たせてもらいました。因みに1億円は10㎏あります!

たいへんだ~! 糸がからまっちゃった!!

今日は朝から北風が強く吹いていましたが、その風を利用し、1年生が生活科で作った凧を揚げていました。

あまり走らなくても、風が強かったのでどんどん揚がるのですが、やはり走りたくなる!ようで、夢中で走っているうちに友達同士で糸が絡まってしまう子が続出!おまけに風が強いので、絡まってしまうと もう大変!!

あっちでもこっちでも「せんせい!!からまっちゃった!!!」と助けを呼ぶ声が・・・

私は、凧揚げをしている様子を写真に収めようと外に出たのですが、途中から子ども達の糸ほぐしに奔走~

三つの凧が絡まり、鉄棒にも絡んでしまったものを必死に何とかしようと思いましたが、それは無理でした・・・。結局糸を切って外すしかありませんでした。

こういう時、校庭が広い学校はいいなぁ~と思います。

それにしても寒かったね、1年生!

ほのぼの「くすの木交流会」

先週金曜日、1年生の「くすの木交流会」が行われました。

地域のお年寄りの方々をお招きし、昔遊びを教えていただきました。

今回は、お願いした老人会の方々の都合がうまく合わずに、蕃昌長寿会の皆さんと更生保護女性会の方々だけとなりましたが、1年生とお年寄りの方々12名とでほのぼのとした時間を過ごすことができました。

終わりの会では、1年生がお礼の気持ちを込めて校歌を歌いましたが、お年寄りの方々も、体育館に掲示してある校歌の歌詞を見ながら一緒に歌ってくださいました。北部小学校出身という方が何人かいらっしゃいましたが、当時はまだ校歌がなかったというお話をされていました。

最後に、1年生からお礼のお手紙をお一人お一人に手渡しましたが、皆さん、目を細めて嬉しそうにお手紙を読まれていました。

毎年恒例の行事ですが、祖父母と一緒に暮らしている児童が少ないので、この行事は、お年寄りの方々とふれ合いながら、お年寄りの方々への労りや敬愛の心を育てることができる大切な行事だと思います。

豆電球が点いた!

5時間目に3年1組の教室から、賑やかな声が聞こえてきました。覗いてみると、理科の実験を楽しそうにしていました。身の回りにある物で、電気を通す物をさがす実験でした。

豆電球に乾電池をつなげた簡易実験器具を、いろいろな物にくっつけて、「点いた!」「これはだめだ!」などと言いながら、豆電球が点くかどうか試していました。

私が入っていくと、「校長先生の腕時計はどうかな?」「指輪は?」と、試していました。因みに腕時計はベルトの一部で点きました。指輪ももちろん。プラチナなので。

机の脚は、ペンキがはげているところなら点く、と気づいた児童もいました。

実験後、どんなものが電気を通す、と結論づけられるのか。ただ実験して楽しかった、ではなく、実験からどんな結論が導き出されるのか、そこが理科の学習の重要なところですね。

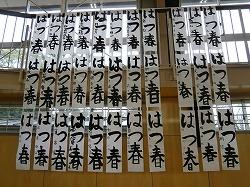

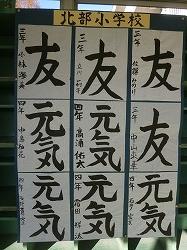

おいしい味噌にな~れ! & 校内書き初め展

今日は、雨が降る中、朝早くから更生保護女性会の9名の方々が駆けつけてくださり、3年生が味噌づくりを行いました。

12月に仕込んだ麹と、茹でた大豆と塩だけで作る無添加の昔ながらの味噌です。

大豆は、昨年度までは、大きな鍋や五徳やプロパンガスを農林業センターから借用し、家庭科室で女性会の方々に茹でていただいていましたが、今年は、女性会の木名瀬さんのご自宅で茹でていただきました。そしてそれを女性会の他の方々が学校まで運んでくださいました。

<味噌つくりの工程>

① ござの上で、麹と茹でた大豆をよく混ぜる

② 一人一人、ボールに分け入れる

③ 大豆の粒がペースト状になるまでよく潰してこねる

④ 潰した大豆をこぶし大くらいに丸める

⑤ 丸めた大豆を、思いっきり樽の中に投げ入れ(中の空気を抜くため)塩をふる

そして冷暗所に置き、来年の秋まで待ちます。美味しくな~れ!

今日と明日の二日間、1・2年生は教室の廊下に、3~6年生は体育館に書き初めの作品を展示します。ぜひご覧ください。

<3年生>

<4年生>

<5年生>

<6年生>

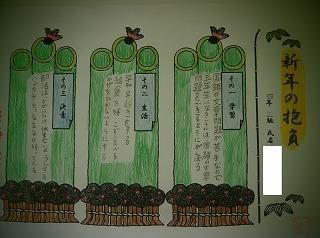

新年の抱負 & 最高学年として

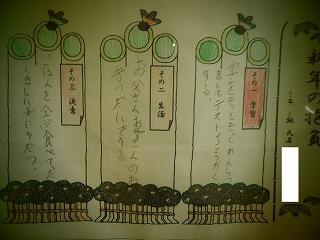

新年を迎え、教室の廊下に、新年の抱負が掲示されているクラスがありました。

5年生はやはり、もうすぐ最高学年になるんだという自覚が芽生えてきているようです。

<3年生>

<4年生>

<5年生>

6年1組は、6校時目に学級活動を行っていました。卒業を控え、個人で、そしてクラスで今できていないのはどんなことか、そして、個人が、クラスがどうなれば良いかを真剣に考えていました。卒業までの一日一日を大切にし、在校生に最高学年としての立派な姿を見せてほしいと思います。

飛ばされる~ & 昼休み

今日は、朝から強風が吹き、安全帽を手で押さえながら登校してくる児童もいました。中には、安全帽が飛ばされてしまい、たまたま自転車で通りかかった高校生に拾ってもらったという児童もいました。

朝、立哨していていつも気になっているのですが、安全帽のゴム紐がかなり伸びてしまっていて、顎にかからないという児童が多いです。今日のような強風が吹いていると、せっかく安全のために被っている帽子が、飛ばされて、逆に危険を招くことがあります。

お子さんの安全帽のゴム紐の確認をぜひお願いします。

お昼頃には、風も弱まり、気温も上昇したので、昼休みは校庭にたくさんの子ども達が繰り出しました。12月にも縄跳びをする児童をちらほら見かけましたが、今日は大勢の子ども達が縄跳びの練習に励んでいました。

北部小の校庭は、野田市の小中学校31校の中で一番面積が狭く、児童数からしても、本当に本当に狭いなあと感じます。校庭で遊ぶ子ども達を見ていると、時々ぶつかりそうになることもあるのですが、狭いなりに上手に遊んでいるなと思います。

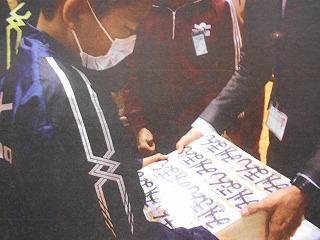

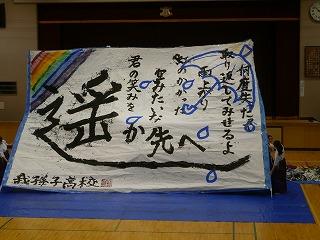

校内書き初め大会 & 書道パフォーマンス

今日は、全学年、校内書き初め大会を実施しました。

1・2年生は教室で、3~6年生は体育館で行いました。

5・6年生は、我孫子高校の書道部の生徒の皆さんにもアドバイスをいただきながら、集中して取り組みました。

書き初めの後は、ここ数年毎年恒例となっている、我孫子高校書道部の皆さんによる、書道パフォーマンスを見せていただきました。今が旬の オフィシャル髭ダンディズムの『イエスタデー』の曲に合わせ、迫力ある作品を仕上げる様子に、子ども達は感心して見入っていました。

冬休み後全校集会

あけましておめでとうございます。

さて、14日間の冬休みが終わり、元気な子ども達が戻って来ました!

冬休みに入る前は、インフルエンザでお休みする児童が大変多かったのですが、今日は、欠席は13名(インフルエンザ2名)でした。寒さはこれからが本番ですので、子ども達には引き続き、うがい・手洗いを徹底するよう呼びかけました。

ところで、今日の冬休み後全校集会では、まず、冬休みが長く感じたか、短く感じたかを子ども達に聞いてみました。長く感じたと手を挙げた児童(友達に会いたかったようです)はわずか・・・やはりほとんどの児童は短かった、もっと休みたかったと感じているようです。大人も子どもも同じ?ですかね・・・

次に、いよいよ2020年ということで、オリンピック・パラリンピックにまつわる話をしました。本日発行の躍動巻頭言にも載せましたが、五輪の旗、オリンピックの標語などについて簡単に話をしたのですが、みんなとても興味深げに話を聞いてくれました。私は、2度目の東京オリンピックを見ることになりますが、1度目の1964年は、まだ小さかったのでほとんど記憶にありません。子ども達は初めての東京オリンピックとなりますが、記憶に残る数々の熱戦が繰り広げられることでしょう。

冬休み前全校集会

冬休み前の最後の登校日でしたが、残念ながらまだインフルエンザの勢いが収まらず、本日インフルエンザによる出席停止が41名、病欠6名でした。

全校集会は、こんな状態なので実施するかどうか迷うところでしたが、表彰があったので、できるだけマスクを着用させて行いました。

<表彰>

下水道ポスター展入選 5年 富岡奈津さん

市民ふれあいハートなつりポスター展佳作 6年 荒井結愛さん

交通安全ポスターコンクール銅賞 3年 文屋実夕さん

野田市火災予防運動ポスター展佳作 6年 兼原 那波さん

野田市民駅伝大会男子の部(Aチーム)第4位 6年 上野恭太郎さん 佐藤伸樹さん 志賀友喜さん

5年 小山修司さん 末武諒太さん

校内持久走大会第1位の児童(以前ホームページに掲載)12名

たくさんの児童が表彰を受けるのは、本当に嬉しいことです。

表彰の後、校長、教頭(今日はスペシャルなお話・・・干支について)、生徒指導主任の話がありました。

冬休み、安全に過ごして楽しい思い出をたくさん作ってほしいと思います。本日欠席だった子ども達は早く元気になりますように!!!

皆さん、どうぞ良いお年を!!

今年最後の給食!

今日は、今年最後の給食でした。

デザートは、チョコムースか、イチゴプリンかを事前に選ぶセレクトデザートということで、子ども達はとても楽しみにしていたようです。

各教室を回って、子ども達にどちらのデザートをセレクトしたか聞いたところ、圧倒的にチョコレートムースが人気でした。因みに私は、検食をしなければならないので、デザートは両方いただきました。両方とも美味しかったです!そのことを子ども達に話すと“え~っ!?ずるい~!!”と言われてしまいました(笑い)みんな、ごめんなさい!!

いつも班を作って、給食を食べているクラスがほとんどですが、今日はインフルエンザがはやっているということで、班を作らずに食べているクラスが多かったです。

6年生 校外学習

昨日、6年生は校外学習で国会と国立科学博物館に行ってきました。

1組も2組もインフルエンザにより参加できない児童がおり、全員参加とならずとても残念でした。

まず、国会に行きましたが、昨年度よりも早めに出発したこともあり、ほぼ予定通り到着しました。到着後、今回見学するに当たり、ご尽力くださった齋籐健衆議院議員さんがご挨拶に来てくださいました。

厳粛な雰囲気の中、国会の中央より衆議院の本会議場がある方を見学しました。本会議場にはわずかな時間しか止まることができませんでしたが、今までテレビでしか見たことのなかった場所を実際に見ることができ、子ども達は感動していました。

昼食は衆議院第一議員会館でカレーを食べたのですが、入り口付近に取材陣が集まっていて、物々しい雰囲気でした。

国立科学博物館では、グループで、事前に計画していた場所の見学をしていました。とても広いので、ちょっと時間が足りない感じでした。

1年生 『にこにこ交流会』

昨日、1年生は、来年度1年生になる保育所の年長さんと『にこにこ交流会』を行いました。

アスク七光台保育園と北部保育所の年長さんをお招きする予定でしたが、残念ながらアスク七光台保育園の年長さんは、インフルエンザでお休みしている子が多いということで、参加できませんでした。

北部保育所の年長さん(はと組さん)はとても元気でした。

1年生は、年長さんと楽しく遊んだり、小学校の様子を伝えたりするために、前日まで一生懸命練習してきました。そして当日。ちょっぴりお兄さん、お姉さん気分で年長さんと手をつなぎ、優しく接している様子は、とても微笑ましく、また頼もしくも感じられました。

<はじめの会>

<一緒に活動している様子>

<終わりの会、お見送り>

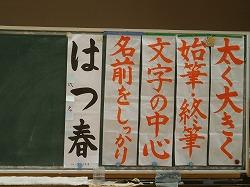

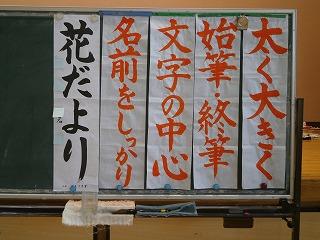

3・6年生習字講習会 & 定番 ごはんと味噌汁

昨日は3年生と6年生が習字講習会を行いました。

3年生の課題は「はつ春」、6年生は「早春の山」です。3年生にも6年生にも『春』という文字が入っていますが、なかなかバランスをとるのが難しい文字です。さすがに6年生は書き慣れている感じで、筆運びがスムースでした。本当は、学年毎に実施する予定でしたが、インフルエンザが流行し始めているということで、できるだけ密着しないようにクラス毎の実施となりました。

5年生は、ごはんと味噌汁の調理実習を行いました。昨日は5年1組が最初に実習を行い、校長も試食させていただきました!林間学校で飯盒炊爨を行っているだけあって、ごはんの炊き方はバッチリ!味噌汁も、煮干しからだしを取ったということで、とても美味しかったです。因みに具は大根とネギです。食べている途中で写真を撮り忘れたことに気づき、慌てて写真を撮りました。ちょっと美味しさが伝わらない映像ですね・・・

5・4年生習字講習会 & 3年生麹造り

1月の書き初め大会にむけ、今日は5年生と4年生が習字講習会を行いました。

5年生の課題は「明るい年」、4年生は「花だより」です。みんな真剣そのものでした。

3年生は、味噌づくりに必要な、麹づくりを行いました。

毎年、更生保護女性会の方々が指導してくださいます。残念ながら、2組はインフルエンザや発熱で11名が欠席、2名が早退ということで、麹づくりは行いませんでした。1組と3組が、2組の分も作りましたので、1月に行う味噌づくりは、2組の児童もできると思います。麹は、温度調節が大事で、温度が高すぎても低すぎてもうまく発酵しないのだそうです。

先日、4年生から、3年生の1月に仕込んだ味噌をいただいて試食しましたが、とても美味しかったです。今年の3年生が仕込む味噌も、来年の秋頃に美味しくできあがるといいですね。そのためには、まずは麹がちゃんとできますように!!

素晴らしい校内音楽会

先週土曜日、校内音楽会(Music Festival)が開催されました。

とても感動的な校内音楽会だったと思います。低学年は、所々に楽器や振り付けが入り、楽しく聴かせてくれましたが、高学年は美しいハーモニーを聴かせてくれました。どの学年にも言えることですが、決して無理な声の出し方はせず、学年の発達段階に応じた発声の仕方で歌っていました。そして何より、北部小の子ども達の素直さや明るさが声に表れていて、聴いていて心地良く、飽きることがありませんでした。音楽部の発表も、迫力のある曲、馴染みのある曲、そして楽しくて思わず踊りたくなるような曲など、内容がバラエティーに富んでいて聴き応えのある演奏でした。クリスマスにちなんだグッズをつけての演奏も楽しかったです。(山田先生のトナカイのかぶり物には歓声が上がりました!)

リハーサルの時も、6年生の歌声に涙してしまいましたが、本番でもやはり・・・。それは6年生の歌声だけでだけでなく、1年生から5年生まで素敵な発表があり、最後に6年生が最高学年らしいそして全体を総括するような発表をしてくれたからです。音楽発表会であんなに号泣したのは初めてです・・・。

子ども達の聴く態度も素晴らしかったです!!もちろん保護者のみなさんもです!!

<全体の様子>

<4年生>

<2年生>

<3年生>

<1年生>

<5年生>

<6年生>

<音楽部>

本番さながらのリハーサル

今日は、校内音楽会の公開リハーサルでした。

子ども達は、発表の番が近づくと、「緊張するなぁ~」などと言いながら体育館に向かいました。そして、リハーサルと言えど、たくさんの保護者の方々が見に来られていたので、本当に真剣に発表していました。私は、子ども達や保護者の皆さんの動きを確認しながら、各学年の発表は、体育館の外から聴いていたのですが、最後の6年生の発表は中で聴かせてもらいました。とても真っ直ぐで、澄んだ子ども達の歌声を聴きながら、これまでのことをいろいろ思い出し、“ああ、立派に成長したなぁ”と心の底から思いました。すると、思わず涙がこぼれてしまいました。本当に素敵な発表でした。

明日の本番も、子ども達は素晴らしい発表をしてくれると思います。

晩秋の昼休み

校庭の銀杏の木や桜の木は、すっかり葉を落とし、冬の準備に入っています。職員室前のもみじの木は、今紅葉真っ盛り。そして、児童昇降口前の大きなメタセコイヤは、葉が茶色になり、今日の風で一斉に葉を落とし始めました。

昼休みに職員室から児童昇降口を見ると、メタセコイヤの葉っぱがたくさん落ちて、茶色のじゅうたんのようになっていました。掃除が大変そうだな、今のうちに少し掃いておこうか、と思って外に出て行くと、私より先に3人の6年生の女子児童が、竹箒を持ってきて掃き始めました。彼女たちは、そこが掃除場所ではないのですが、みんなが元気に遊んでいる間、自主的に掃き掃除をしてくれたのです。感心しました。こういう6年生の姿をみて、下の学年の子ども達が成長していくんだなと思いました。

掃除の時間 3年生の様子

ところで、昼休みは、大勢の児童が元気に遊んでいましたが、持久走大会が終わり、縄跳びや長縄跳びを練習する児童の姿が多く見られるようになりました。私が近づいていくと、「校長先生見て見て」と言って、1年生、2年生、3年生の子ども達が、前跳びやあや跳び、二重跳びなどをやって見せてくれました。私も、子どもの頃は縄跳びが大好きで、友達と競っていろいろな跳び方に挑戦したものです。今では大分身体が重くなり、膝も調子が良くないので、子どもの頃のようには跳べませんが、二重跳びと後ろ二重跳びをちょっとだけやってみせると、子ども達は、「お~うまいね」と褒めてくれました。子どもの頃に体得したことは身体が覚えていて、年を取っても多少なりともできるんですね。子ども達にはぜひ今のうちに、いろいろなことに挑戦し身体で覚えて欲しいと思います。

上手にできたね、粉ふきいも!

昨日は6年1組が、今日は6年2組が粉ふきいもの調理実習を行いました。

ジャガイモの皮をむき、茹でて粉をふかせる、という単純な調理ですが、包丁の扱いに慣れていない子ども達にとっては、でこぼこしているジャガイモの皮むきはなかなか大変です。

ですから、今回も家庭科ボランティアのお母さん方に協力を依頼しました。

最初は恐る恐る包丁で皮むきをしていた子ども達ですが、先生やお母さん方から“親指を使って包丁とジャガイモ動かすんだよ”というワンポイントアドバイスをいただき、だんだん上手にむけるようになりました。

両方のクラスとも、みな上手に粉ふきいもが出来上がり、私もいただきました!ほくほくしていてとても美味しかったです。ぜひ家庭で実践して欲しいものです。粉ふきいもが上手にできれば、マッシュポテトやポテトサラダもできそうですね!

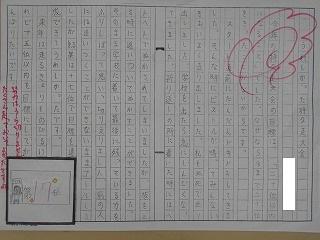

思い思いの持久走大会

持久走大会が終わって10日余り経ちますが、教室の廊下には、その持久走大会について書いた作文が掲示されています。

一人一人の作文を読むと、子ども達の持久走大会に対する様々な思いがよく伝わってきます。走るのが苦手な子、得意な子、けがで走れなかった子。結果に満足している子、悔しい思いをした子。結果はともかく、友達や家族の応援に力をもらった子、などなど。そしてどの子どもにも共通しているのが、最後まで諦めずに走りきったというがんばりが書かれていることです。えらいぞ、みんな!!

<1年生>

<2年生>

<4年生>

<6年生>

ここ載せたのは1年生、2年生、4年生、6年生の作文です。(3年生と5年生は違う作品が掲示されていましたので)当然のことですが、1年生から順に読んでいくと、学年が上がるにつれ、表現力もアップしていくのがよくわかります。小学校6年間の子どもの成長ってすごいですね。

6年生中学校体験学習

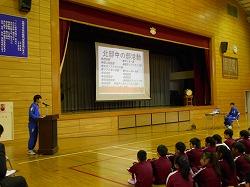

12月6日(金)、北部中学校および岩名中学校での6年生の一日体験学習が行われました。

北部中学校では、本校児童72名と七光台小児童77名がお世話になりました。

まず、開校式が行われ、北部中学校の生徒会の皆さんと2年生が中心となり、歓迎の歌や、北部中についての紹介をしてくれました。学校紹介の中で、応援団による「体育祭」シスター応援の実演がありましたが、子ども達はその迫力に終始圧倒されていました。

開校式の後は、体育・数学・英語・美術の授業を、中学校の先生が実施してくださいました。体育だけは、2年生の先輩と一緒に授業を受け、大縄などを楽しく行いました。

閉校式では、生徒会から、大縄の表彰を受け(1位2位を本校児童が独占!)子ども達は嬉しそうでした。閉校式後は、部活動の様子を見学させていただき、来年度に向けて、様々な期待で胸を膨らませているようでした。

岩名中学校は、本校児童は5名だけの参加でしたが、清水台小や岩木小の児童と一緒に、1年生のクラスで国語と英語の授業を体験させていただきました。

残り少ない小学校生活となりましたが、しっかりと学習の総まとめをし、中学校への心構えを持って準備を整えてほしいと思います。

人権作品展

毎年、人権週間(12月4日~12月10日)に先駆けて、野田市人権作品展が実施され、人権に関する各校の作品が、市役所に展示されます。

作品展はすでに終了しており、本校から出品した作品は、現在校内に掲示しています。

1・2年生は、かけてもらうと嬉しい言葉を全員書きました。読むと心がほっこりします。3年生以上は人権に関する言葉を毛筆で書きました。どれも力作です。

全校集会・くすのき集会

今日はロング昼休みで、全校集会とくすのき集会がありました。

全校集会では、校長が3つの話をしました。1つ目は自分の身は自分で守るということ。昨日と今日の二日連続で、同じくらいの時間帯に地震が発生しました。昨日は3時間目が始まる少し前で、昇降口に数名の児童がいましたが、揺れを感じると同時に素早く廊下中央にしゃがんで、しっかり頭と首を守っていました。日頃の訓練の成果かと思いました。

“いざは普段なり”と言われている通り、普段行っている訓練が本当にいざという時役立つのだと思います。

2つ目は挨拶について。最近、挨拶があまりできていないのでは、と言う声が保護者や地域の方々から聞こえてきます。言われればできるのですが、自分から先に、というとなかなかできない児童も少なくありません。本校の「3つのあ」の一つ、あいさつが明るく元気にできるように、6年生でしっかり挨拶ができる児童を紹介しました。

3つ目は、賢い子になるには?ということについて。 脳医学者が書いた本によると、まずはどうして?という疑問を持ち、疑問に思ったら図鑑や雑誌などを使って調べることが大切だということです。疑問の例として全校集会では、なぜ蚊は刺すのか?(刺すのは雌だけ)という話をしましたが、子ども達は興味深気に聞いていました。

余談ですが、子ども達は、日々の生活の中で、どれくらい疑問を持って生活しているでしょうか。どうして目は二つあるの? どうして夜は暗くなるの? どうしておへそはあるの? 心ってどこにあるの? どうして勉強するの? などなど。

成長期の子どもに親がするべきことは①好奇心の種をまく ②背中を押してあげる この二つだそうです。まずは、図鑑や本を身近において、親しませること。そして親も図鑑や本が好きであるという態度を子どもに見せること。そしてリアルな体験と結びつけること、だとういうことです。例えば、恐竜に興味を持ったら図鑑で調べ、博物館に足を運ぶ。そうすると好奇心はさらに刺激され、もっと知りたくなるということです。

くすのき集会では、ベルマーク委員会と給食委員会、そして児童会の発表がありました。

ベルマーク委員会は、「ベルマーク集め大会」でたくさん集めたクラス1~4位のクラスを、手作り賞状で表彰しました。とても素晴らしい取り組みだと思います。因みに1位は1年1組、2位は2年1組、3位は1年2組、4位は6年1組でした。

給食委員会は、給食に関するクイズを出題し、みんなを楽しませてくれました。

児童会は、人権週間にちなんだ寸劇を披露し、人の気持ちを考えることの大切さを訴えました。

どの委員会も工夫をこらした発表ができました。

きれいに磨けたよ!(1年 歯磨き指導)

毎年恒例となっていますが、今日は保健師さんに来ていただき、1年生の歯磨き指導をしていただきました。

乳歯から永久歯へと生え替わる大事な時期です。正しい歯の磨き方を知り、一生使う大切な歯をむし歯から守って欲しいと思います。

歯磨き指導は、まず、朝食をしっかり食べ、排便することが大事だというお話から始まりました。そして、朝食を食べた後は、口の中にむし歯のもとになるばい菌が増えるのでしっかり歯磨きしましょう!というお話がありました。

歯磨きに入る前に、今生えている歯は(乳歯、永久歯を含め)何本あるか鏡で確認し、その後、歯や歯ぐきに汚れが残っていると、赤く染まってしまう液体を塗って、自分の口の中の汚れを確認してから歯磨きに入りました。

歯ブラシの大きさが合っているか、歯ブラシが疲れてしまっていないかも確認して、前歯から奥歯、歯の裏と、赤い色がどんどんとれてきれいになる様子を確認しながら、丁寧に磨きました。

最後に、保健師さんから、小学校3・4年生になるくらいまでは、自分で磨いた後、おうちの人に仕上げ磨きをしてもらうことが大切です、とお話がありました。

ぜひ今日の夜から、お子さんの歯磨きが終わった後、仕上げ磨きをお願いします!

寒かった、けれど頑張って走りました!(持久走大会)

今日は、朝からどんよりとした曇り空でしたが、校内持久走を実施しました。

前半は1~3年生の低学年の部で、外での開会式を始めた途端、ポツポツと雨が落ちてきたので、急遽、待機場所は体育館にしました。

低学年の児童が走っているときは、それほど雨は気になりませんでしたが、4~6年生の高学年の部に入ると、やや雨が強まり、走れるかどうか危ぶまれました。しかし、なんとか最後の6年生まで予定通り実施することができました。

昨日夜も雨が降ったため、校庭や道路もあまり良いコンディションではありませんでしたが、子ども達は今までの練習の成果を発揮すべく、一生懸命走り抜きました。

持久走係の皆さんのお手伝い、そして寒い中、傘をさしながら応援してくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

<見事1位となった児童>

1年男子 石川龍之介さん 1年女子 鈴木星菜さん

2年男子 黒川 颯さん 2年女子 前多李音さん

3年男子 知久侑樹さん 3年女子 本繁枇奈乃さん

4年男子 中村嘉希さん 4年女子 村松汐莉さん

5年男子 上原 陸さん 5年女子 齋籐楓夏さん

6年男子 上野恭太郎さん 6年女子 渡邉結衣菜さん

<6年生の手作り順位カード・・・ピンボケですが素敵なカードなので紹介します。>

担任の話によると、自分が作った持久走カードは、誰の手に渡るかわからないけど、もらった友達が嬉しいと思えるようなカードにしようと伝えて作らせたそうです。

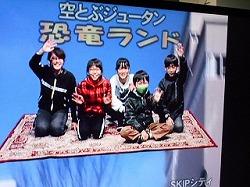

5年生 校外学習

昨日、5年生は校外学習で川口市にあるスキップシティーに行ってきました。

スキップシティーには「川口市立科学館」「彩の国くらしプラザ」「映像ミュージアム」の3つがあり、全て体験してきました。

川口市立科学館では、クラスごとに塩の水溶液から塩の結晶を取り出す実験やふりこの実験を体験し、グループごとに展示室を見学しました。実験や見学を通して、科学の不思議や面白さに触れることができたようです。

彩の国くらしプラザでは、ゲーム感覚で、消費者としての日常生活の様々な場面をシュミレーション体験しました。

今回の校外学習は、映像ミュージアムでの体験がメインだったのですが、そこでは、映像の編集、合成映像の体験、そしてスタジオ収録体験をしてきました。特にスタジオ収録体験では、キャスター、ゲスト、フロアディレクター、スイッチャー、オーディオミキサー、VTR、テロップ、カメラマンのいずれか一人一役担当して、短いニュース番組を製作しました。みんな、「すごい緊張する~!」と言いながらも、その役になりきっていました。グループごとに製作体験したので、「〇〇さんのあんな真剣な顔、初めて見たよ~。」などとモニターを通して友達の製作の様子も楽しんで見ていました。できあがった番組は、DVDに編集してもらったので、後日みんなで鑑賞する予定です!

一日、盛りだくさんな体験をすることができ、帰りのバスの中では、ちょっとお疲れの様子でした。

3年生 校外学習(房総のむら)2

昔の人は大変だったね。そんなつぶやきが・・・

霧雨が降っています!さむ~い!!

3年生 校外学習(房総のむら)1

学校を出発した際は、小雨が降っていましたが、房総のむらは雨はやんでいます。ただ寒い!です。

6年陶芸教室 & 4年社会科見学(クリーンセンター)

今日は、毎年恒例となっている6年生の陶芸教室の1回目がありました。

6年生は、5年生の時にマイカップを製作していますので、今回はお皿と自分の将来の夢を形にしたものを製作しました。

2時間という短い時間でしたが、みんな集中して作業に取り組み、2つの作品を上手に作りました。作品は数日かけて乾かした後、窯に入れて焼いていただきます。そして、焼き上がった作品には2回目の際に色を塗り、更に焼いていただいて完成です。できあがりが楽しみです。

<金井先生の最近の作品・・・製作途中>

4年生は、社会科見学(野田のクリーンセンター)に行って来ました。

ここでは、ゴミの分別が行われ、分別されたゴミは更に別の施設に送られ再分別されるそうです。今日は、プラスチックゴミを分別する作業を見学しました。

ビデオ視聴後、センター内で作業する様子を見学しました。分別作業は本当に大変な作業だそうです。今日の見学を通して、子ども達が少しでもゴミを減らそうという意識を持ってくれたらいいなと思います。

1年生 秋探し

昨日、お天気は良かったのですが、北風が強く、外に出ると思わず肩をすくめてしまうような陽気でした。そんな中、寒さにも負けず、1年生は秋探しをするために元気に清水公園へ出かけました。

どんぐりや松ぼっくり、木の葉などをたくさん集めて帰って来ました。そして、「ほら見て、こんなにたくさんとってきたよ!」と校長に見せてくれ、「お土産だよ、あげる」と、どんぐりをくれました。すると周りにいた子ども達が、次々に「私もあげる!」「ぼくもあげる!」と木の実やら葉っぱやらをくれました。本当にかわいらしい子ども達です。

情報モラル教育講演会 & 食育の日

今日も盛りだくさんな一日でした。

午前中、5・6年生および保護者の方々を対象に「情報モラル教育講演会」が開かれました。

ストップイットジャパン株式会社代表取締役の谷山大三郎先生が講師として来校され、とてもわかりやく、そして楽しくお話をしてくださいました。保護者の方々から、感想を書いていただきましたので、一部紹介いたします。

<保護者感想>

・問題点の原因を自分で考えさせていたのが良かったです。上から目線で知識や正解を押しつけるのではなく、子どもの自主性や考える力をうまく引き出していたので、興味を持ちながら聞けたと思います。・・・スマホ利用率も高そうで、私が思っていたより大人に近づいていると思いました。・・・とてもよい講師の先生でした。

・3年くらい前に同じような講習会に参加しましたが、その頃とは大きく環境が変化していることに驚きました。家に帰って子どもとテーマを共有し話し合いたいです。

・私自身、スマホのアプリ知識はあると思っていましたが、小学5年でも思っていた以上にスマホを持っていて、いろいろなアプリのことを知っていることに驚きました。

・息子達がゲームのルールを守ってくれず困っていました。もう一度ちゃんとゲームについて話し合いたいと思いました。

・家族からの忠告にはなかなか耳を傾けないので、専門的な先生より話をしていただき良い機会だと思いました。

・今日の話で、スマホは使い方によっては怖い面が多くある事がわかってくれたと思います。

・外遊びで身につく将来の為のスキルのお話も、子どもにしてみようと思います。

野田市では、「見つけるのだ!食べるのだ!のだの恵みを味わう給食の日」と題し、本日、野田産の食材を使った給食を、市内全小中学校統一メニューで提供しました。野田の旬の食材や特産物を味わいながら、子ども達に食への興味や関心を高めてもらうことを狙いとしています。今年度は、メニューのうち主菜について、本校の保護者でもある小堀さん(中華料理店オーナー)がレシピ『鶏肉の黒酢あんかけ~野田産の野菜を添えて~』を考案されました。

今日は、考案者である小堀さんご夫妻と、野田市教育委員会より4名が来校され、6年生の子ども達と一緒に、給食を試食されました。初めてのメニューをみんな味わって食べていました。食べ終わった後の子ども達は、とても満足そうでした。

市民駅伝大会 & 北部地区福祉まつり & あおいそら運動推進大会

昨日、「第33回野田市民駅伝競走大会」がありました。

開会式では、昨年度本校の男子Aチームが優勝したので、6年生の上野恭太郎さんが選手宣誓を務め、立派にその大役を果たしました。

市内全体では、男子は全部で46チーム、女子は42チームが参加して競い合いましたが、本校は男女とも3チーム(1チーム5人)ずつ出場し、どのチームも5人が襷をつないで良い結果を出すことができました。

特に男子Aチームは4位、女子Aチームは7位と好成績を残すことができました。結果はどうあれ、これまで仲間と一緒に毎日一生懸命練習に取り組んできたことは、様々な意味で子ども達を成長させていることと思います。

保護者の皆様の応援、ありがとうございました。

学校では、朝から「第18回北部地区福祉まつり」が開催され、本校の音楽部が出演しました。市内音楽会で演奏した2曲を披露し、地域の方々より、素晴らしい演奏でしたとお褒めの言葉をいただきました。地域の方々に聞いていただき褒めていただくことで、子ども達はさらに自信につながったのではないかと思います。

午後は、興風会館にて「第38回あおいそら運動推進大会」が開催され、本校の1年生鈴木星菜さんと6年生の齋籐謙太さん(当日私用にて欠席)が、保護者の部では菊田亜矢子さんが、実践文で表彰されました。

表彰式のあとは、北部中学校吹奏楽部の演奏がありました。本校の卒業生もたくさんいて、立派に成長しているなぁと感心させられました。

校長は、3つの会場を行ったり来たりと慌ただしかったのですが、子ども達の活躍が見られ、充実した一日でした。

卒業式に向けて & 1年生公園たんけん

11月も半ば。6年生は、昨日より卒業アルバム作成のための写真撮影が始まりました。

卒業まで残り約4ヶ月。残り少ない小学校を、一日一日大切に過ごして欲しいと思います。

さて、卒業式の際には、体育館にたくさんの花を飾りますが、その準備が着々と進んでいます。ステージ前には、毎年、桜草、菜の花、麦などを飾るのですが、どれも、業務員さんが夏休み明けぐらいに種まきを始め、卒業式の時期に丁度良い状態になるよう日々様子を見ながら育ててくれています。卒業式は、こうして全職員が力を合わせて作り上げていきます。

<桜草>

<麦と菜の花>

1年生は、生活科の学習で、光葉町の3期公園に出かけました。子ども達にとってはお馴染みの公園ですが、クラスのみんなで遊んだり、花や木の実を見つけたりして、とても楽しそうでした。

北小フェスティバル

11月9日(土)、素晴らしい秋晴れのもと、子ども達が楽しみにしていた「北小フェスティバル」が行われました。

午前中は土曜授業でしたが、子ども達はなんとなくそわそわして集中できない感じでした。特にプレハブ前では模擬店の準備が始まっていて、おいしそうな匂いが漂っていましたから、5年生は休み時間に出てきて“おなかすいたな~”などと言いながら、模擬店の準備の様子を見ていました。

土曜授業が終わると、バザーの会場である体育館への通路には長い行列ができ、開場されるやいなやバザーや駄菓子屋さんは大いに賑わいました。そして、子ども達は模擬店で購入したやきそばや豚汁など、友達や家族とおいしそうに頬張っていました。

美味しい食べ物でお腹を満たした後、先生方が中心となったゲームコーナーや体験コーナー、児童会が考えたミニゲームコーナー、レク協会の方々によるバルーンアートなど、時間ギリギリまで子ども達は楽しんでいました。

PTAの本部役員さん、フェスティバル部や係の皆さん、学級委員さん、何ヶ月も前から計画・準備をありがとうございました。また、当日は、おやじの会の皆さんや地域の皆さん、レク協会の皆さんにもご協力いただき、フェスティバルは成功裏に終わらせることができました。

心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

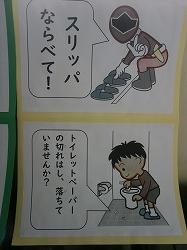

北小フェスティバル準備 & 11月10日はトイレの日!

明日の「北小フェスティバル」に向けて、今日はPTA本部役員さん、フェスティバル部やフェスティバル係の保護者の皆さん、そして地域の方々が午後から準備をしてくださいました。

6時間目は、6年生もお手伝いをしてくれました。

「北小フェスティバル」は、実施当日まで準備が大変ですが、子ども達が楽しみにしている行事の一つですので、保護者の方々、地域の方々のご協力によって、毎年この行事が実施できることに心から感謝いたします。

ところで、11月10日はトイレの日、なんだそうです。ご存じでしたか?

下の写真は保健室前に掲示してある掲示物です。学校は洋式トイレの数が少ないので、和式トイレを使わざるを得ないところがありますが、ご家庭は洋式トイレが多いと思いますので、和式トイレが上手に使えないというお子さんも少なくありません。

今日も秋晴れ! おっかなびっくり! 家庭学習やったよ!

ここ数日、爽やかな秋晴れが続いていますが、今日もいいお天気だったので、昼休みはたくさんの児童が校庭で元気に遊んでいました。

5時間目に、理科室から、お~っ!わっ!と賑やかな声が聞こえてきたので覗いて見ると、4年生がマッチの使い方の学習をしていました。みんな、おっかなびっくりマッチ棒を擦っていたので、思わず中に入って、担任の先生と一緒にマッチ棒の持ち方や擦り方を教えました。私が実際に擦って見せると、「お~、さすが昭和生まれ!?」との言葉。すかさず、「正解!その通り」と返しました(笑)

昨日の全校集会で家庭学習の話をしたところ、早速今日、3年生の女子3名が校長室を訪ねて来て、昨日やったという『自学ノート』を見せてくれました。とても嬉しく思いました。大いにほめてあげるとともに、何カ所か漢字を間違えていたので、正しい漢字を教えてあげました。そして、「間違うことも大事、今度はきっと注意して書くようになるよ!これからも頑張ってね!!また見せてね。」と励ましました。

子ども達が楽しみながら家庭学習ができるようになるといいな、と思います。

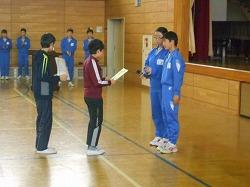

全校集会 および 「駅伝選手を励ます会」

昼休みに、全校集会および「駅伝選手を励ます会」を行いました。

全校集会では、校長から家庭学習についてお話しました。低学年は、宿題とう形で課題が出されないと、なかなか自分で考えて学習するというのは難しいのではないかと思います。

しかし、3年生以上は、宿題以外に家庭学習が少しでも計画的にできたらいいなと思います。そこで、今日の全校集会では、家庭学習でこんなことをしてみたら、というほんの一例を紹介しました。今日から、一人でも多くの児童が、家庭学習に取り組んでくれたらと思います。

全校集会の後、「駅伝選手を励ます会」が行われました。

駅伝大会では、5人で1チームとなり、1区から5区まで襷をつなげます。今年度は、男女とも3チームずつ出場します。選手代表 6年生 上野さんからは、昨年度の出した新記録をさらに塗り替えられるようがんばります、と力強い言葉がありました。

当日、とにかく最後まで襷をつなぎ、ベストをつくしてきて欲しいと思います。

令和元年度 北小万博

今日は子ども達が待ちに待った北小万博。

お天気も素晴らしい秋晴れとなりました。

今年度から、少しだけ内容を変えましたが、子ども達からは楽しかったという声をたくさん聞くことができました。

各パビリオンの館長さんからも、子ども達と共に楽しいひとときを過ごすことができました、来年度も呼んでください、というお言葉をいただきました。

この万博を最初に始められたという元北部小職員だった先生も、アシスタントとして参加してくださり、「自分たちが始めた万博がずっとこうして続けられていて嬉しいです。」とおっしゃっていました。