学校の様子

校内なわとび記録会(その4)スペシャル

なわとび記録会の最後に、4・5・6年生が特別に技を披露してくれることになりました。

「学年対抗長縄とび」の始まりです。

4年生も5年生もがんばりましたが、6年生はやっぱりすごい!!

4年生も5年生もがんばりましたが、6年生はやっぱりすごい!!

流れるように次から次へと跳んでいきます。

見よ!このチームワーク!

見よ!このチームワーク!だれも縄にひっかかる人はいませんでした。すばらしい! 6年生、貫禄の優勝です。

終了の合図がなり、各学年の成績が発表されると、下級生から歓声が起こるとともに、拍手が起きました。

4年生5年生の中には、”わー負けたあー”と残念がる子もいました。来年はどの学年が優勝するでしょう。楽しみです。

校内なわとび記録会(その3)たてわりグループ戦

個人競技(短縄とび)の次は、団体戦です。

1~6年生で構成された、たてわりグループごとに、長縄をとんだ回数で競います。時間は1分間です。では、スタートです。

Aグループ

Aグループあやめさん、いつきさん、なみかさん、あいみさん、かずとさん このかさん、ゆうたろうさん、れおさん、はるなさん、ゆめこさん、はるきさん

Bグループ

Bグループりゅうせいさん、のどかさん、かつやさん、ひよりさん、ゆうはさん、とおまさん、いろねさん、じゅりあさん、かおるさん、ぎんがさん、みらのさん、しょうごさん

Cグループ

Cグループたつやさん、しょうたさん、りみさん、しょうやさん、ほなみさん、りんさん、なゆたさん、かりなさん、れんさん、みれいさん

Dグループ

Dグループゆりあさん、やすたかさん、あやかさん、まなとさん、ももかさん、かいさん、ゆいとさん、りゅうきさん、まおさん、あかりさん、ゆづきさん

Eグループ

Eグループゆうがさん、こうきさん、あおばさん、ひびきさん、せなさん、ひろゆきさん、まおりさん、あゆりさん、りゅうせいさん、すみれさん

Fグループ

Fグループこうめいさん、にこさん、はるなさん、だいきさん、るいさん、パトリックさん、ちさきさん、りょくさん、ゆきなさん、せいあさん、るなさん

長縄の中になかなか入れず、とまどっている1年生や2年生の背中をそっとおしたりして、タイミングを教える上級生の姿がたくさん見られました。うまくとんだときには、みんなでほめあったり、失敗しても「だいじょうぶ」と安心させ勇気づけたりするなど、本校の子どもたちのやさしさがあふれていました。自分の担当するグループがよい成績を残せるよう、先生達も応援に力がはいり、盛り上がった長縄とびでした。

【たてわりグループ戦の結果】

1位 Aグループ 77回

2位 Dグループ 69回

3位 Eグループ 55回

校内なわとび記録会(その2)5・6年生

上級生の出番がやってきました。

5年生です。

最後は6年生。

「6年生ってすごいね。」

さすが、6年生の跳び方は違いますね。

下級生は、ステージの上から、上級生の名前を呼びながら応援しています。6年生もそのかわいい応援の声にこたえようと、一生懸命跳びました。

校内なわとび記録会(その1)1~4年生

2月16日(木)、校内なわとび記録会を実施しました。

開会式の進行を担当した、体育委員会のメンバーです。

開会式の進行を担当した、体育委員会のメンバーです。

全員による準備体操がはじまりました。

全員による準備体操がはじまりました。

ステージの上では、体育委員会のメンバーが準備体操をリードしています。

「では、みなさん、これまで練習してきた成果を発揮して、いい記録をのこしましょう。」

「では、みなさん、これまで練習してきた成果を発揮して、いい記録をのこしましょう。」

開会式が終わり、記録会のスタートです。各学年にもうけられた目標点達成を目指してがんばります。 最初は、1年生と2年生です。

準備が整ったようです。がんばって!

準備が整ったようです。がんばって!

1年生が跳んだ回数を数えて記録してくれるのは、6年生のお兄さん・お姉さんたちです。

2年生の回数を記録してくれたのは、5年生です。

2年生の回数を記録してくれたのは、5年生です。

3・4年生は、ステージで応援しています。

3・4年生は、ステージで応援しています。

今度は3年生の出番です。

準備O.Kです。

準備O.Kです。

交差とび

交差とび

側回旋交差跳びに挑戦です。

側回旋交差跳びに挑戦です。

そして二重とび

そして二重とび

1・2年生が上級生の技に見入っています。

1・2年生が上級生の技に見入っています。

続いて4年生です。

開会式の進行を担当した、体育委員会のメンバーです。

開会式の進行を担当した、体育委員会のメンバーです。 全員による準備体操がはじまりました。

全員による準備体操がはじまりました。

ステージの上では、体育委員会のメンバーが準備体操をリードしています。

「では、みなさん、これまで練習してきた成果を発揮して、いい記録をのこしましょう。」

「では、みなさん、これまで練習してきた成果を発揮して、いい記録をのこしましょう。」開会式が終わり、記録会のスタートです。各学年にもうけられた目標点達成を目指してがんばります。 最初は、1年生と2年生です。

準備が整ったようです。がんばって!

準備が整ったようです。がんばって!

1年生が跳んだ回数を数えて記録してくれるのは、6年生のお兄さん・お姉さんたちです。

2年生の回数を記録してくれたのは、5年生です。

2年生の回数を記録してくれたのは、5年生です。 3・4年生は、ステージで応援しています。

3・4年生は、ステージで応援しています。

今度は3年生の出番です。

準備O.Kです。

準備O.Kです。 交差とび

交差とび 側回旋交差跳びに挑戦です。

側回旋交差跳びに挑戦です。 そして二重とび

そして二重とび 1・2年生が上級生の技に見入っています。

1・2年生が上級生の技に見入っています。続いて4年生です。

クラブ見学(3年生)

毎月第3金曜日は、クラブ活動の日です。通常、4~6年生が参加しています。2月17日、本年度最後のクラブ活動の日となりました。来年度4年生に進級する3年生が、どのクラブに入るかを考える参考になればと、「クラブ見学会」も行いました。

最初に見学したのは、スポーツクラブです。6年のゆうがさんが、クラブの説明をしてくれました。(3年生の妹が目の前に立っていたので、少し照れていたかな?) サッカーをする時もあるそうですが、今日は、卓球だそうです。

一方、3年生は少し緊張気味な様子で聞いていました。卓球台をセッティングするのに時間がかかるとのことなので、また後で来ることにしました。

理科室にやってきました。ここは、自然科学・写真クラブです。今日はペットボトルロケットを作っていました。なんだかおもしろそうです。3年生も興味深そうに見ています。

どうやってとばすのかな?

どうやってとばすのかな?

わーっ! もうすぐとぶぞー!

続いてやってきたのは英語クラブです。何をしているのかな?

英語劇の練習をしていました。タイトルは”Momo-taro” 「ももたろう」です。

上の写真は、きじ、さる、犬をしたがえたももたろうが鬼退治をしたあと、"Let's be good friends" と言って、鬼たちを許している場面でした。

ここは、家庭科室です。さて、何クラブの活動でしょう。

「ものづくりクラブ」です。今日は、針と糸をつかって、なにか作っています。おさいふかな?時には調理実習をすることもあるそうです。

こちらは、ミシンを使って、大きな作品を作っているようです。何ができあがるのか楽しみです。

こちらでは、アイロンを使ってアップリケをつけています。

こちらでは、アイロンを使ってアップリケをつけています。 このかさんは何をつくっているのかしら。

このかさんは何をつくっているのかしら。 6年生のゆりあさんは、”だきまくら”をつくっていると教えてくれました。また、6年生のたつやさんは、「このクラブに入っていると、5年生や6年生になってからやる家庭科の勉強に役立つよ。」と教えてくれました。

6年生のゆりあさんは、”だきまくら”をつくっていると教えてくれました。また、6年生のたつやさんは、「このクラブに入っていると、5年生や6年生になってからやる家庭科の勉強に役立つよ。」と教えてくれました。体育館へもどってきました。

3年生もやらせてもらいました。

3年生もやらせてもらいました。 なかなか上手ですよ。

なかなか上手ですよ。

3年生は、どのクラブに興味をもったでしょう。4年生になるのが楽しみですね。

ドクターヘリ着陸

2月15日(水)、8時40分、定例の朝の職員打ち合わせをしている時でした。

「9時ごろ、ドクターヘリを着陸させてください。よろしくお願いします。」という電話が入りました。

ヘリコプターの着陸に備えて、各教室の窓やカーテン等をすべて閉めるよう、また校庭に子どもたちがでることのないよう、校内放送で指示しました。ヘリコプターの風圧で砂や小石が巻き上げられ、万一教室の窓が割れけがをする危険性から子どもたちを守るためです。子どもたちは、静かにそして速やかに指示に従った行動をとることができました。

まもなく、消防署からポンプ車が到着。砂埃が舞い上がるのを少しでも押さえるため、校庭に水まきがはじまりました

準備が整ったところへドクターヘリが到着し、救急車を待ちます。

救急車が到着。その後ヘリに移され病院に向かわれました。

少しでも早く救おうと、関係の皆様が連携して尽力されている行動を見て、学校が地域のために果たすべき役割の大切さについて考えさせられました。

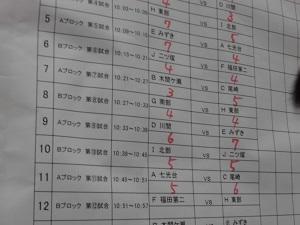

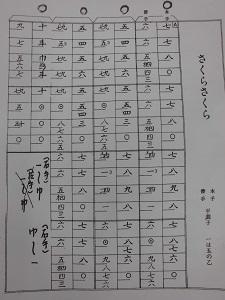

野田市青少年相談員CUPドッジボール大会

2月12日(日)、野田市関宿総合公園体育館において、野田市青少年相談員CUPドッジボール大会(主催:野田市青少年相談員連絡協議会)が開催されました。 この大会には、6年生が優先的に出場できることになっており、1チーム10名(男子5名、女子5名)という条件があります。

本校は6年生が9名(男子6名、女子3名)なので、6年生のフルメンバーに加え、5年生女子2名を入れて選手登録しました。

第1試合は、昨年準優勝校の南部小学校との対戦でした。

ブルーのビブスが福二小チームです。対戦相手は、6年生が100名以上いる学校です。その中から選ばれてきた選手ばかりです。福二小チームは6年生9名のチーム。ちょっときん張気味な様子です。

結果は、0対4で負けてしまいました。ドンマイ、ドンマイ、次の試合でがんばれ!

第二試合は、おとなりの学校、二ツ塚小学校との対戦でした。

グリーンのビブスが福田二小チームです。

グリーンのビブスが福田二小チームです。

二ツ塚小学校は、6年生50名から選ばれたチームです。こちらも強うそうです。でも、福二チームは、第一試合にくらべ、いくらかリラックスして対戦できたようです。結果は、4対4の引き分けでした。よく健闘しました。次の試合もその調子、その調子。がんばれ!

各チームの対戦結果です。

各チームの対戦結果です。第三試合は、東部小学校との対戦です。6年生50名から選ばれた選手たちです。しかも昨年度の優勝校です。胸を借りるつもりで、思いっきりやってみよう!

ブルーのビブスが福二小チームです。

ブルーのビブスが福二小チームです。

試合が進むにつれて、本校のチームワークの良さも見えてきました。投げるボールの強さもなかなかです。笑顔も見られるようになってきました。

結果は、0対7で負けてしまいましたが、動きはだんだんよくなってきています。

第四試合は、北部小学校との対戦です。6年生90名から選ばれたチームです。

今日、最後の試合です。あきらめずにがんばれ!

グリーンのビブスが福二小チームです。

グリーンのビブスが福二小チームです。

残念ながら結果は、4対7でした。

残念ながら結果は、4対7でした。対戦相手は、どの学校も選ばつされた選手で構成されたチームですから、さすがにつよかったです。福二小チームは「一人一人がもてる力で活やくしよう」とがんばりました。

福二小チームのオールメンバーです。(女子のうち二人は5年生です。)

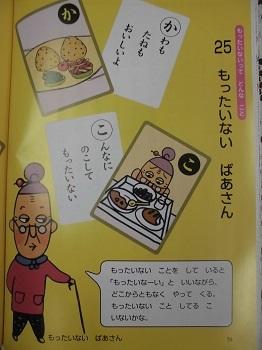

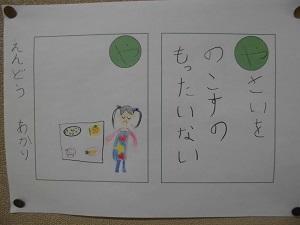

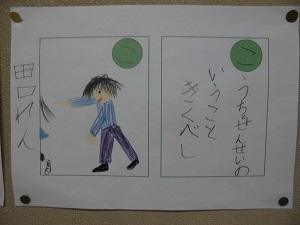

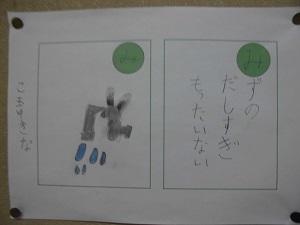

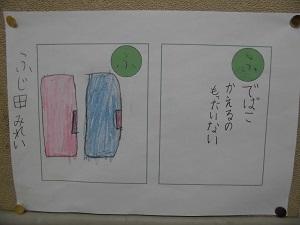

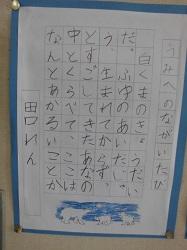

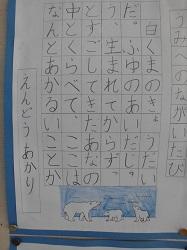

もったいないかるた(1年生)

1年生の教室前の廊下には、「もったいないかるた」が掲示されています。道徳の授業で、1年生がつくったそうです。

「実は、道徳の教科書にはこんなページがあるんですよ。」と担任の鈴久名先生が教えてくれました。

もったいないことをしていると 「もったいなーい」と いいながら、どこからともなく やってくる

もったいない ばあさんのおはなしです。 ここでは 「もったいないって どんなこと」かを勉強しました。そして、教科書を参考にして、みんなで「もったいない かるた」をつくりました。

では、1年生の「もったいない かるた」をご紹介しましょう。

【しょうごさんの作品】

「ゆうしょく のこすの もったいない」

「ゆうしょく のこすの もったいない」【すみれさんの作品】

「はなを おるの もったいない」

「はなを おるの もったいない」【あゆりさんの作品】

「ひとつぶ のこさず たべるべし」

「ひとつぶ のこさず たべるべし」【せいあさんの作品】

「せっけん だしずぎ もったいない」

「せっけん だしずぎ もったいない」【ゆづきさんの作品】

「おさらを わるの もったいない」

「おさらを わるの もったいない」【はるきさんの作品】

「むだづかいは もったいない」

「むだづかいは もったいない」【あかりさんの作品】

「やさいを のこすの もったいない」

「やさいを のこすの もったいない」【れんさんの作品】

「こうちょうせんせいの いうこと きくべし」

「こうちょうせんせいの いうこと きくべし」【ゆきなさんの作品】

「みずの だしすぎ もったいない」

「みずの だしすぎ もったいない」【ゆめこさんの作品】

「かたづけ しないの もったいない」

「かたづけ しないの もったいない」【みれいさんの作品】

「ふでばこ かえるの もったいない」

「ふでばこ かえるの もったいない」【るなさんの作品】

「えんぴつ すてるの もったいない」

「えんぴつ すてるの もったいない」【りゅうせいさんの作品】

「のうとを やぶるの もったいない」

「のうとを やぶるの もったいない」【かりなさんの作品】

「すききらい するの もったいない」

「すききらい するの もったいない」【みらのさんの作品】

「でんきの つけっぱなし もったいない」

「でんきの つけっぱなし もったいない」いろんな「もったいない」がありましたね。 ふだんの生活のなかでも、生かせそうです。これを全部気をつけたら、きっとみんなの心も豊かになって、すてきな人になれますね。ものを大切にすることは、人を大切にすることと同じです。 人を大切に思える人は、人からも大切に思ってもらえます。「もったいない」って、いいことばですね。

たてわり活動

今日の昼休みは、2月28日に出かける”全校おわかれ遠足”にむけて、たてわりグループごとにどんな活動をするかなどを話し合いました。

Aグループの話し合いの様子

Aグループの話し合いの様子

来年度、リーダーとなる5年生が中心になって話し合いを進めます。

こちらはBグループです。

こちらはBグループです。”ふなばしアンデルセン公園”の地図を見ながら、昼食の場所、遊ぶ場所や内容など、そしてバスの席について、5年生が説明をしています。

Cグループです。

Cグループです。 Dグループです。

Dグループです。

1年生が質問をしています。「雨の日はどうするんですか?」

2年生は、6年生にわたす、”遠足のしおり”に色をぬることになりました。

3年生は、遠足当日の食事のあいさつを担当することになりました。

4年生は、バスレクと保健係を担当することになりました。

5年生は、グループのリーダーです。6年生に楽しんでもらえるよう、これから遠足に向けて計画をしていきます。

Eグループ・Fグループも同じように話しあいをしました。2月28日は晴れるといいですね。みんなで晴れることをいのりましょう。

なかよくなろう会(1年生)その4

ゲームが終わりました。

「みなさんにぼくたちからプレゼントがあります。うけとってください。」

1年生が心をこめてつくったペンダントをかけてあげました。

折り紙でバラの花を作って、ペンダントにしました。気に入ってもらえるといいなあ。

「もうひとつプレゼントがあります。”ぱたぱたどり”といいます。」

「こうやってひっぱると羽が動くんだよ。」と教えてあげました。

みんな4月まで元気でいてね。入学してくるのを楽しみにまっていますよ。

なかよくなろう会(1年生)その3

学校めぐりを終えて、1年生の教室にもどってきました。

ゆずさんとはるきさんがゲームの進行がかりです。「これからゲームをやります。」 「最初はジェスチャーゲームです。担当の男子は前にでてきてください。」 男の子たちが前にでてきました。

「これからぼくが何かのものまねをします。何かをあててください。」

「ガオー。」

「ガオー。」

しょうごさんが何のまねをしているかわかりますか?

幼稚園の子が「はい」と元気よく手をあげました。「ライオンです。」 おみごと!大正解! 次は何かな?

はるきさんとせいあさんは何のまねをしているのかな? 正解は、「ゴリラ」でした。

ゆずさんがまねをしているのは・・・。もうわかっちゃいましたね。そう、「にわとり」でした。みんなも一緒にまねをしてたのしそうです。

こんどはれんさんがやります。ちょっとむずかしいかも・・・。

ひざをかかえこむようにして、うしろにゆれたり、前にゆれたりする動作をしています。 さて、なんでしょう?

正解は、「だるま」でした。ちゃんと幼稚園の子が答えてくれました。

次は、「ばくだんゲーム」です。なぜか本校の子どもたちはこのゲームが好きなようです。どの学年の校外学習でも、必ずバスレクでやるくらいですから。

みんな輪になってすわりました。ボールを3回手でたたいたら、次の人にまわします。音楽にあわせてボールをまわしていきますが、音楽が止まったときにそのボールを持っていた人は、みんなの前で何かをしなくてはなりません。今日は、「自分の名前と、すきな食べものを言う」というルールでした。

「キャー、はやくまわさなくちゃ・・・。」

幼稚園の子のところでボールがとまってしまいまいましたよ。でもしっかり答えてくれました。「ぼくはいちごがすきです。」

わたしのところでとまっちゃった。 「わたしはももが大好きです。」とももちゃんがこたえてくれました。

こんなこともありました。

こんなこともありました。

「この中に、ぼくのおねえちゃんがいます。」

「えっ?だれ?だれ?」

「これがぼくのおねえちゃんです。」

「にてるねー」

では、きょうだいいっしょに「はい、チーズ」 4月からいっしょだよ。

ゆずさんとはるきさんがゲームの進行がかりです。「これからゲームをやります。」 「最初はジェスチャーゲームです。担当の男子は前にでてきてください。」 男の子たちが前にでてきました。

「これからぼくが何かのものまねをします。何かをあててください。」

「ガオー。」

「ガオー。」 しょうごさんが何のまねをしているかわかりますか?

幼稚園の子が「はい」と元気よく手をあげました。「ライオンです。」 おみごと!大正解! 次は何かな?

はるきさんとせいあさんは何のまねをしているのかな? 正解は、「ゴリラ」でした。

ゆずさんがまねをしているのは・・・。もうわかっちゃいましたね。そう、「にわとり」でした。みんなも一緒にまねをしてたのしそうです。

こんどはれんさんがやります。ちょっとむずかしいかも・・・。

ひざをかかえこむようにして、うしろにゆれたり、前にゆれたりする動作をしています。 さて、なんでしょう?

正解は、「だるま」でした。ちゃんと幼稚園の子が答えてくれました。

次は、「ばくだんゲーム」です。なぜか本校の子どもたちはこのゲームが好きなようです。どの学年の校外学習でも、必ずバスレクでやるくらいですから。

みんな輪になってすわりました。ボールを3回手でたたいたら、次の人にまわします。音楽にあわせてボールをまわしていきますが、音楽が止まったときにそのボールを持っていた人は、みんなの前で何かをしなくてはなりません。今日は、「自分の名前と、すきな食べものを言う」というルールでした。

「キャー、はやくまわさなくちゃ・・・。」

幼稚園の子のところでボールがとまってしまいまいましたよ。でもしっかり答えてくれました。「ぼくはいちごがすきです。」

わたしのところでとまっちゃった。 「わたしはももが大好きです。」とももちゃんがこたえてくれました。

こんなこともありました。

こんなこともありました。「この中に、ぼくのおねえちゃんがいます。」

「えっ?だれ?だれ?」

「これがぼくのおねえちゃんです。」

「にてるねー」

では、きょうだいいっしょに「はい、チーズ」 4月からいっしょだよ。

なかよくなろう会(1年生)その2

1年生が作った「新一年生となかよくなろう会」のプログラムです。

みれいさんとかりなさんの司会で会がはじまりました。

最初は、はじめのことばです。

次に、自己紹介をしあいました。全員で”さんぽ”(映画「トトロ」にでてくるテーマソング)を楽しくうたいました。

1年生は、音楽の時間や放課後に練習した ♪きらきらぼし♪ と ♪こいぬのマーチ♪ を演奏しました。少し恥ずかしそうでしたが、上手に演奏することができました。

「次は学校めぐりです。」

「次は学校めぐりです。」

さあ、出発します。お兄さんお姉さんと手をつないでね。

「ぼくのおにいちゃんね、2年生なんだよ。」

「ぼくのおにいちゃんね、2年生なんだよ。」 図書室です。「いっぱい本があるね。」

図書室です。「いっぱい本があるね。」

「ここは音楽室です。」「わあー、おもしろそう。」「たくさん楽器があるね。」「机がピアノになってるよ。」

「ここは何のへや?」「家庭科室だよ。」「お料理の勉強をしたりするんだよ。」「だから水道とかガスコンロがあるんだね。」

5年生の教室では、英語の勉強をしていました。英語劇「シンデレラ」の練習をしています。

ALTのマーク先生に指導してもらっています。

ALTのマーク先生に指導してもらっています。

その様子をにこにこしながら見ている子どもたちでした。英語がわかるのかな?

こちらは6年生の教室です。タブレットをつかって調べています。

興味深そうにのぞきこんでいました。

興味深そうにのぞきこんでいました。

「何の勉強しているのですか?」と小さい子から質問されてちょっぴり照れながら答える6年生です。

体育館へやってきました。

体育館へやってきました。4年生と3年生が体育でなわとびをやっているところでした。

「お兄さんお姉さんたちすごいね。上手だね。」と言いながら真けんに見入っていました。

「さあ、1年生の教室にもどりましょう。」

「さあ、1年生の教室にもどりましょう。」「今度はゲームをやるよ。」「たのしみだね。」

新入学児童保護者説明会・なかよくなろう会(1年生)その1

2月2日(木)、来年度入学する児童の保護者を対象に入学説明会を実施しました。

1.学校の概要・教育方針 2.学校生活 3.入学までにお願いしたいこと 4.保健関係 5.学用品及び準備するもの 6.集金関係 7.入学式 etc. について説明させていただきました。

保護者のみなさんが説明会に参加していただいている間、現1年生15名は、来年入学してくるお子さんたちをおもてなししました。題して「新一年生となかよくなろう会」です。

1年生が一列に整列しました。 新入学児童にむかって、「こんにちは。ようこそ、福田第二小学校へ」とあいさつしました。

新入学児童も「こんにちは」と返しました。 このあと、一人ひとりの名前を呼んで、手をつないで1年生の教室へ案内しました。

ちょっと照れ気味の1年生です。

こっちだよ。

少しお兄さん・お姉さんの気分です。

教室には、1年生がこれまでに準備してきた、お楽しみのプログラムが用意されています。みんな楽しんでくれるといいですね。「新一年生となかよくなろう会」の様子は次回にお知らせします。

琴体験教室(4・6年生)その2

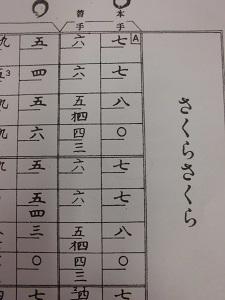

これは、お琴で演奏する「さくらさくら」の楽譜です。楽譜は数字で表されており、この数字は、弦の番号を表します。

楽譜を拡大してみました。

楽譜を拡大してみました。楽譜の上部に本手と書かれています。 本手とは右手のことです。お琴は左利きの人も右手で弾くことになっているそうです。 本手の1行目を拡大してみました。

「七 七 八 ○ 七 七 八 ○ 」 と書かれています。これにあわせて七番の弦、八番の弦をはじくと、「♪さくら~ さくら~」のメロディーになります。 「○」は「休み」を表します。

さあ、弦の番号もわかったところで早速演奏を始めたいところですが、座り方や姿勢も大切なことです。

先生方のご指導のもと、真剣に取り組む6年生です。

七弦はどれかな?

”さくら”のメロディーになってきたよ。

真剣です。がんばって、その調子その調子。

手をとって丁寧に教えてくださいました。

上手に弾けていますよ。 さすが6年生です。すぐに弾けるようになりました。

6年生の横では、4年生が演奏の様子をじっと見ています。

手の形を教えてもらっています。4年生も熱心に”エアーギター”ならぬ”エアー琴”を弾いています。

6年生が4年生に教えてあげる場面も見られました。

4年生もチャレンジです。上手ですよ。

最後に6年生が全員で”さくら”の演奏を披露しました。

琴のやさしい音色は、けやきルームを一足先に春の雰囲気で満たしてくれたようでした。貴重な体験でした。日本の文化を大切にしていきたいものです。

琴体験教室(4・6年生)その1

4・6年生を対象に、琴体験教室を行いました。

ご指導してくださった3名の先生方です。

最初に、琴について、歴史・形や部分の名前を説明してくださいました。

琴の歴史:古来から「こと」はあったようですが、現在のような形の「箏」は奈良時代に中国から伝わり、雅楽の楽器として用いられました。

琴は、「龍」の楽器と言われ、「龍頭」「龍角」「龍眼」「龍尾」などという名称が使われています。赤い布の部分は、「龍頭」といいます。赤い布の上に並んでいる丸い部分を「龍眼」と言います。

琴は、13本の弦(げん)をはじくことで音をだします。

弦の下にある、この白いものは、「琴柱」(ことじ)と言って、音を作ったり音の高低を変えたりする役目をします。

指は3本を写真のような形にします。

指の先には、爪をつけます。爪は「角爪」と「丸爪」があります。

角爪 丸爪

指にあった爪を選んでもらいました。 指先に卵の白身をつけて爪を固定させます。

子どもたちが見ているのは、「さくらさくら」の琴用の楽譜です。 これからこの楽譜を見ながら

練習をします。

さあ、みんなで演奏できるようになるでしょうか。

ご指導してくださった3名の先生方です。

最初に、琴について、歴史・形や部分の名前を説明してくださいました。

琴の歴史:古来から「こと」はあったようですが、現在のような形の「箏」は奈良時代に中国から伝わり、雅楽の楽器として用いられました。

琴は、「龍」の楽器と言われ、「龍頭」「龍角」「龍眼」「龍尾」などという名称が使われています。赤い布の部分は、「龍頭」といいます。赤い布の上に並んでいる丸い部分を「龍眼」と言います。

琴は、13本の弦(げん)をはじくことで音をだします。

弦の下にある、この白いものは、「琴柱」(ことじ)と言って、音を作ったり音の高低を変えたりする役目をします。

指は3本を写真のような形にします。

指の先には、爪をつけます。爪は「角爪」と「丸爪」があります。

角爪 丸爪

指にあった爪を選んでもらいました。 指先に卵の白身をつけて爪を固定させます。

子どもたちが見ているのは、「さくらさくら」の琴用の楽譜です。 これからこの楽譜を見ながら

練習をします。

さあ、みんなで演奏できるようになるでしょうか。

小学校最後の社会科見学(6年生)その4

ここは、日本科学未来館です。

2001年7月9日に開館しました。館長は宇宙飛行士の毛利衛(もうりまもる)さんです。

最新の科学技術の紹介がされているほか、科学技術者の成果の発表の場となっています。

展示物もわかりやすく説明や解説してくれる多くのボランティアさんもいます。展示物は自由に触ったり体験できたりするので、とてもおもしろい施設です。

これは、「ジオ・コスモス」といいます。宇宙から見た輝く地球の現在の姿を、約100万個の発光ダイオード(LED)で映し出しています。館内のどこからも見えるとても大きな球体です。

いろいろなプログラムが用意されていて、10分ごとにテーマをかえて映像が映し出されています。これは「つながり」というテーマで、『スポーツというと世界の人はどのスポーツをインターネットで検索するか』をデータ化したものです。1位はサッカー 2位はアメフト 3位はクリケット 4位はバスケットボール 5位は野球 という結果でした。日本国内だけでいうと、この順位はきっと異なった結果がでるでしょうね。ほかにもいろいろなおもしろいデータをみることができました。

「未来をつくる」のコーナーでは、人型ロボット「ASIMO」(アシモ)くんのパフォーマンスがありました。最近のロボットは話すだけではありません。歩くことはもちろん、片足でジャンプしながら進む”けんけん”もできるし、横歩きもできるし、サッカーボールを相手に向かってけることもできるのです。中に人が入ってるのでは?と思ってしまうくらいでした。最後には、曲に合わせて手話で踊ってくれました。ロボットと一緒に生活するようになるのもそう遠くない未来かもしれません。わくわくします。

なんだかみんな楽しそうですね。ソファーに寝転んで頭上にある機械をみているようです。

寝たままの姿勢でコンピュータを操作できるのです。この機械の真上には、最初に紹介した「ジオ・コスモス」がぶら下がっています。写真の左上の端に移っているのがそれです。

約2時間ほど、いろんな体験をしてすごしました。楽しい時間はあっというまに過ぎ、帰る時間となりました。小学校最後の社会科見学もこれで終了です。いい思い出ができたかな。

小学校最後の社会科見学(6年生)その3

昼食を済ませ、これから日本科学未来館へ移動します。移動はバスではなく、電車を使います。3人1グループで、ゴールの日本科学未来館までの行き方を考えながら行動します。引率の先生は、口出しをしないで子どもたちの行動を見守るというルールになっています。

最初に、りゅうせいさん、こうめいさん、ゆうがさんの第3グループが出発しました。 その10分後、ゆりあさん、やすたかさん、のどかさんの第2グループが出発しました。さらに10分後の12時12分、最後のグループ、たつやさん、いつきさん、あやめさんたちが出発しました。みんな無事にゴールにたどり着くでしょうか。楽しみです。

私は最後のグループについていきました。議員会館を出ると目の前に国会議事堂の背面が目の前に見えます。記念に一枚。さあ、出発。

有楽町線の永田町駅に到着。地下にある改札口に向かいます。

「こっちでいいよね。」 互いに確認しながら進みます。

改札を通過して、さらにエスカレーターでホームに向かいます。

たつやさんがホームにあった図を見て確認しています。「よし、これでいいんだよ。」

「1番線でいいんだよね。」「どこで降りるんだっけ?」「豊洲でしょ。」

有楽町線 豊洲駅で無事下車。こんどはゆりかもめに乗り換えますよ。みんなのうしろに、ゆりかもめの豊洲駅へむかうエスカレーターが見えます。

ゆりかもめの豊洲駅まで来ましたが、ここでちょっとみんなの足がとまりました。「これでいいのかなあ?」「テレコムセンター駅があるからだいじょうぶだよ。」「ちょっと待って資料を見てみる。」 3人がそれぞれ自分のやりかたで確認しています。チームワークがいいですね。「これでいいよ。じゃあ、行こう!」 行く方向が決定しました。

改札を通ってホームに向かいます。

学校に帰ってから、他のグループに引率してくださった河原井先生と寺田先生から聞いたのですが、豊洲駅では、1番線・2番線のどちらに乗ってもテレコムセンターには行けるのですが、そういうシステムに慣れていないので、どのグループも、「どっちに乗ればいいんだろう。」と迷ったようです。

モノレールに乗り込みました。

先頭車両だったので、見晴らし抜群です。乗り込んでみたものの、「ほんとに大丈夫かな?」という気持ちもあったようです。たつやさんが「テレコムセンターって書いてある。だいじょうぶだ。」とつぶやきました。途中、”市場前”という駅がありました。そう、今話題の豊洲市場です。「ここなんた。テレビでうつしているところ。」「みたことある。」などとあらてめて認識したようでした。

テレコムセンター駅で下車。

案内板でもう一度日本科学未来館の方向を最終確認して、Let's go! ゴールはもうすぐだ。

そしてめでたく全員無事にゴール。20分前に出発した2つのグループは、時間差で出発したのにどういう訳か同じくらいの時間に到着したそうです。(どうしてでしょう。何かハプニングでもあったのかな?) とにかく全員無事でよかったです。安心しました。それぞれのグループごとに見学しました。

小学校最後の社会科見学(6年生)その2

国会議事堂の前庭にある憲政記念館に向かいます。

憲政記念館では、国会の組織や運営などを資料によってわかりやすく紹介されていました。

国会内で議員さんが実際にすわるのと同じいすに座らせていただきました。(室内が暗くて、ピントがうまくあっていなくてすみません。) 気分は国会議員です。もしかしたら、将来、この中から議員さんが生まれたりするかもしれませんね。

国会議事堂にあったステンドグラスの写真が展示されていました。

国会議事堂の真ん中(一番高いところ)にある中央広間の写真も展示されていました。うえのステンドグラスがどこにはめ込まれているかわかりますか?

この写真は、国会議事堂の中央広間の床です。大理石で美しい模様がほどこされています。

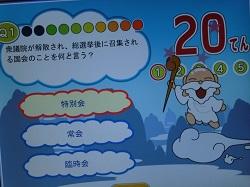

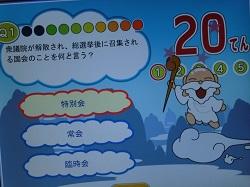

もっとも子どもたちに人気があったコーナーは、ここです。

国会のことを、クイズ形式で楽しみながら理解できるコンピュータゲームコーナーでした。

「満点をとるまでがんばる」と言って、何度も挑戦していました。

国会議事堂の1/200模型が展示されており、見学で通ったところを再確認しています。

見学したあと、衆議院議員会館へ移動しました。昼食をいただきます。

本日のメニューは・・・・。

いただきます。

おいしかったです。

昼食のあとは、いよいよ日本未来科学館へ向かいます。

憲政記念館では、国会の組織や運営などを資料によってわかりやすく紹介されていました。

国会内で議員さんが実際にすわるのと同じいすに座らせていただきました。(室内が暗くて、ピントがうまくあっていなくてすみません。) 気分は国会議員です。もしかしたら、将来、この中から議員さんが生まれたりするかもしれませんね。

国会議事堂にあったステンドグラスの写真が展示されていました。

国会議事堂の真ん中(一番高いところ)にある中央広間の写真も展示されていました。うえのステンドグラスがどこにはめ込まれているかわかりますか?

この写真は、国会議事堂の中央広間の床です。大理石で美しい模様がほどこされています。

もっとも子どもたちに人気があったコーナーは、ここです。

国会のことを、クイズ形式で楽しみながら理解できるコンピュータゲームコーナーでした。

「満点をとるまでがんばる」と言って、何度も挑戦していました。

国会議事堂の1/200模型が展示されており、見学で通ったところを再確認しています。

見学したあと、衆議院議員会館へ移動しました。昼食をいただきます。

本日のメニューは・・・・。

いただきます。

おいしかったです。

昼食のあとは、いよいよ日本未来科学館へ向かいます。

小学校最後の社会科見学(6年生)その1

1月26日(木)、6年生は小学校生活最後の社会科見学に出かけました。目的地は国会議事堂と日本科学未来館です。

6年生を乗せた野田市のバス”あさかぜ”は、7時53分、学校を出発しました。

柏インターから常磐道に入りました。渋滞もなくスムーズに流れています。

雪をかぶった富士山が見えました。

隅田川沿いに林立するビルのむこうにも富士山が・・・。

スカイツリーも見えています。

9時20分、予定より早く国会議事堂に到着し、衆議院を見学しました。国会内は写真撮影が禁止されているため、子どもたちの目に焼き付けてきました。1時間半ほどの見学のあと、国会議事堂をバックに記念写真をとりました。

いつものように、”one,two はーい” でにっこり。 昨日までの寒さが少しゆるみ、風もなく、日ざしもあって、過ごしやすく、お天気に恵まれた一日でした。

国会議事堂の敷地内には、各都道府県の県木が植えられています。千葉県の県木ももちろん植えられていました。千葉県の県木を知っていますか?

千葉県の県木は”まき”です。 どんな木でしょう。 図鑑で調べてみてください。このあと、時間があったので、憲政記念館も見学しました。 この続きは次回にお知らせします。

読み聞かせ(5・6年)

今日は、5・6年生を対象とした読み聞かせの日です。

今日はどんな本を読んでいただいたのでしょう。 紹介します。

【森さんのコーナー】

*「さんまいのおふだ」 松谷みよ子作 童心社

*「まめまきバス」 藤本ともひさ作 すずき出版

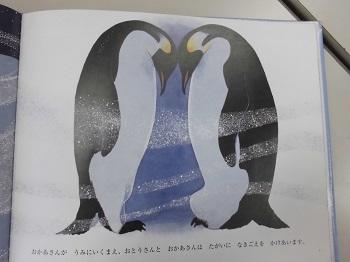

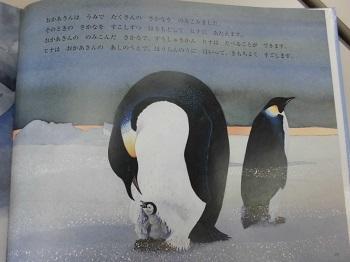

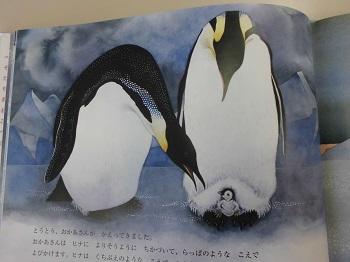

*「ペンギンのヒナ」 ベティ ティサム作 福音館書店

この本に使われている絵は、ちょっとみると写真かな?と思ってしまいますが、実は、ヘレンさんという画家さんの手描きによる絵です。じつに本物のように描かれていて、ペンギンのふかふかした毛並みのようすまで伝わって来るようです。少し、ご紹介しましょう。

【竹田さんのコーナー】

*「モナ・リザをぬすんだのはだれ?」 ルーシー・ナップ作 岩波書店

*「やさいのおにたいじ」 つるたようこ作 福音館書店

*「10ねこ」 岩合光昭 福音館書店

【礒野さんのコーナー】

*「ねずみのすもう」 大川悦生 ポプラ社

*「はつてんじん(初天神) 『落語絵本』」 川端誠 クレヨンハウス

*「たいせつなきみ」 マックス・ルケード作 いのちのことば社

寒さに負けない元気な子(1年生)

校舎2Fの3年生の教室で授業をしていると、だれかが突然「校長先生、たこ!」と大きな声でいいました。ふと見ると、窓の外に”たこ”がなびいています。もう少しで2Fのテラスまで届きそうなくらいです。

校庭で1年生が、生活科の学習で”たこあげ”をしているところでした。”たこ”は1年生が自分で作ったものです。

この日は風が強く、たこあげにはちょうどよいお天気でした。

校庭いっぱいにひろがって、思い思いにたこあげをしています。

うまくあがるかな?

まっさおな空にみごとあがりました。太陽がまぶしいです。

風があまり強くふくので、苦労している子もいました。

”あがった! あがった!”

気持ちよさそうです。

風をいっぱいうけて、たこがふくらんでいます。

寒さに負けない元気な1年生でした。

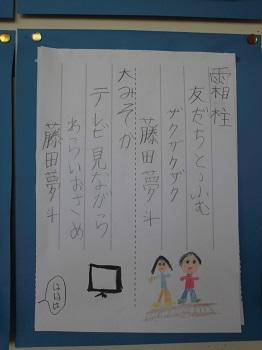

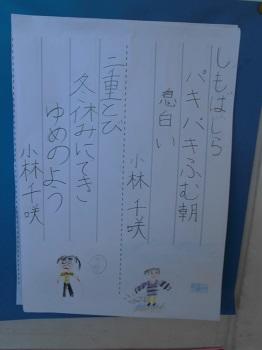

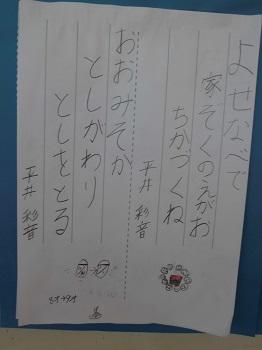

こんな俳句ができました(3年生)

三年生の教室前の廊下に、冬の俳句が掲示されています。 紹介します。

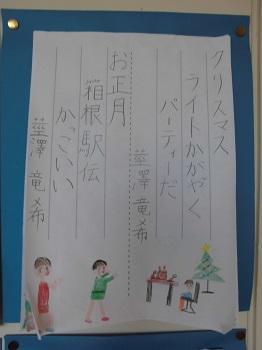

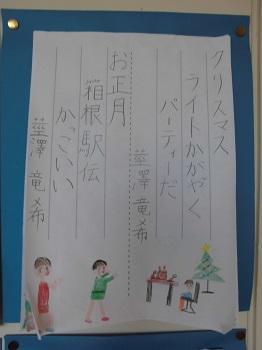

【りゅうきさんの作品】

* クリスマス ライトかがやく パーティーだ

* お正月 箱根駅伝 かっこいい

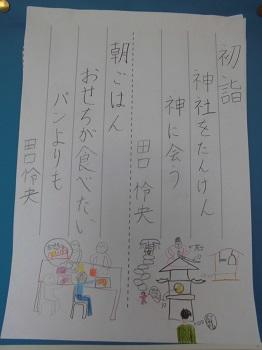

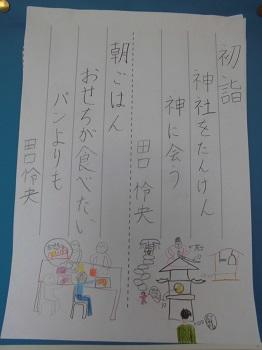

【れおさんの作品】

* 初詣 神社をたんけん 神に会う

* 朝ごはん おせちが食べたい パンよりも

【りんさんの作品】

* ミサンガに ねがいをこめた お正月

* もっちもち つきたて食べた きなこもち

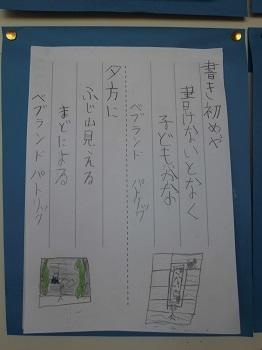

【パトリックさんの作品】

* かきぞめや 書けないとなく 子どもかな

* 夕方に ふじ山見える まどによる

【ゆいとさんの作品】

* 霜柱 ともだちとふむ ざくざくざく

* おおみそか テレビを見ながら わらいおさめ

【じゅりあさんの作品】

* 冬晴れに ルンルン自転車 坂おりる

* 寒すずめ フェンスにとまり 一休み

【ちさきさんの作品】

* しもばしら パキパキふむ朝 息白い

* 二重とび 冬休みにでき ゆめのよう

【いろねさんの作品】

* よせなべで 家ぞくのえがお ちかづくね

* おおみそか としかわり としをとる

【ひろゆきさんの作品】

* お父さん 正月つくる ぞうにかな

* おおみそか しずかな普門寺 かねならす

どの作品もすばらしいです。どの作品からも、情景が目に浮かんでくるようです。俳句をつくるためには、その情景を短い言葉で表すために、たくさんの言葉の知識がなくてはなりません。俳句をつくることは、それだけ言葉が豊かになるということですね。

【りゅうきさんの作品】

* クリスマス ライトかがやく パーティーだ

* お正月 箱根駅伝 かっこいい

【れおさんの作品】

* 初詣 神社をたんけん 神に会う

* 朝ごはん おせちが食べたい パンよりも

【りんさんの作品】

* ミサンガに ねがいをこめた お正月

* もっちもち つきたて食べた きなこもち

【パトリックさんの作品】

* かきぞめや 書けないとなく 子どもかな

* 夕方に ふじ山見える まどによる

【ゆいとさんの作品】

* 霜柱 ともだちとふむ ざくざくざく

* おおみそか テレビを見ながら わらいおさめ

【じゅりあさんの作品】

* 冬晴れに ルンルン自転車 坂おりる

* 寒すずめ フェンスにとまり 一休み

【ちさきさんの作品】

* しもばしら パキパキふむ朝 息白い

* 二重とび 冬休みにでき ゆめのよう

【いろねさんの作品】

* よせなべで 家ぞくのえがお ちかづくね

* おおみそか としかわり としをとる

【ひろゆきさんの作品】

* お父さん 正月つくる ぞうにかな

* おおみそか しずかな普門寺 かねならす

どの作品もすばらしいです。どの作品からも、情景が目に浮かんでくるようです。俳句をつくるためには、その情景を短い言葉で表すために、たくさんの言葉の知識がなくてはなりません。俳句をつくることは、それだけ言葉が豊かになるということですね。

大寒

今朝、天気予報のとおり、雪がちらつきました。今日は「大寒」(だいかん)です。

「大寒」とは、暦の上で一番寒いとされている日です。文字からしても、とても寒そうな感じがします。私が出勤してきた時、車の計器が示す学校の外気温は”マイナス1度”でした。学校の鍵を開け、真っ先に職員室のストーブを点火しました。

30分ほどすると子どもたちが登校する声が聞こえてきました。みんな元気です。しばらくすると、太鼓部が朝練習をする音が聞こえ始めました。体育館に行ってみると、この寒さをもろともせず、全員がしゃきっと背筋を伸ばして太鼓に向き合っていました。バチさばきも鮮やかです。思わず背筋を伸ばして聞き入ってしまいました。(ちなみに体育館には暖房は入っていません)

1月から三年生も新メンバーとして練習に加わっています。

卒業してしまう、6年生からいろんなことを教えてもらっています。

3月2日(木)に開催する”おわかれコンサート”に向けて一生懸命練習していきます。本年度最後の演奏を是非ききにおこしください。

さて、この寒さの中で、こんなものを発見しました。

紅梅

紅梅

白梅

白梅 そしてスイセン

そしてスイセンこんなに厳しい寒さの中で、かれんに咲く花にいやされました。春の訪れがまちどおしいですね。

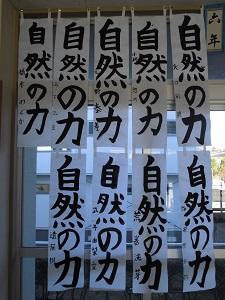

校内席書会(H29.1.13)

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

昨年中は、多くの方に、本校のホームページをご覧いただきましてありがとうございました。

おかげさまで、本年度4月から1月13日までに、アクセス数が50,000件を突破しました。うれしいかぎりです。感謝申し上げます。今後も積極的に本校の様子をお伝えしていこうと思っております。どうぞ引き続きご愛読いただきますようお願いいたします。

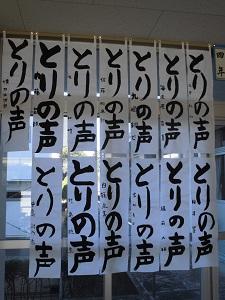

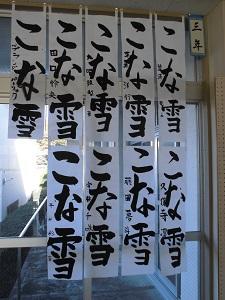

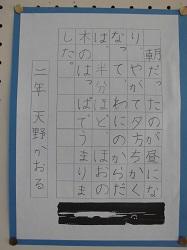

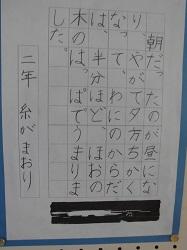

さて、1月13日、校内席書会を開催しました。子どもたちは、12月に石塚先生にいただいたご指導をわすれずに、冬休み中に各家庭で練習してきました。その成果を発揮すべく真剣にとりくみました。子どもたちの作品を紹介いたします。

【六年生の作品】

【五年生の作品】

【四年生の作品】

【三年生の作品】 三年生は、今年4月毛筆の勉強を始めたばかりです。

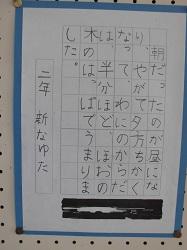

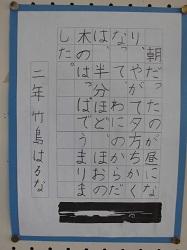

【二年生の作品】 二年生と一年生は硬筆です。

【一年生の作品】

どれも力作でした。今年1年間、この作品の字のように、丁寧に書くよう心がけていきましょう。そうすれば、もっと上手になりますよ。

読み聞かせ(1・2年生)

12月21日の読み聞かせは1・2年生対象です。クリスマスが近いということもあって、クリスマスにちなんだ本をもってきてくださいました。

よほどおもしろい本を読んでもらっているのでしょう。身を乗り出して聞き入っています。

今日、読んでいただいた本を紹介しましょう。

【竹田さんのコーナー】

*「ポテトむらのコロッケまつり」 さく:竹下文子 出版社:教育画劇

本を開いて裏返すと表紙には大きなコロッケが描かれています。

*「サンタさんがサンタさんになったわけ」 さく:スティーブン・クレンスキー 出版社:オリコ

*「だんろのまえで」 さく:鈴木まもる 出版社:教育画劇

【礒野さんのコーナー】

*「クリスマスのかね」 さく:レイモンド・M・オールデン 出版社:教育画劇

*「ジャッキーのクリスマス」 さく:あいはらひろゆき 出版社:ブロンズ新社

【森さんのコーナー】

*「サンタクロースのそりにのって」 さく:松岡 節 出版社:ひかりのくに

*「かさじぞう」 さく:谷 真介 出版社:佼成出版社

*「アンジェリーナのクリスマス」 さく:キャサリン・ホラバード 出版社:講談社

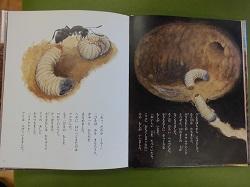

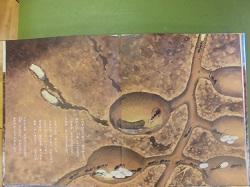

*「じめんのしたの小さなむし」 さく:たしろちさと 出版社:福音館書店

この本には、わたしたちが立っている地面の下にも、いろんないきものがいて、一生懸命生きていることを絵と文で教えてくれています。虫などのいきものに興味がある人はぜひ読んでみてください。

今日は、今年最後の読みきかせでした。 森さん・竹田さん・礒野さん、また来年もよろしくお願いいたします。

福田保育所となかよくなる会(1年生)

12月19日(月)、福田保育所から小さなお友達が福二小にやってきました。1年生は玄関でお出迎えし、1時間半程度、一緒に歌をうたったり、楽器の演奏を発表したり、学校を案内したり、遊んだりして交流しました。

福田保育所のお友達の到着を待っている1年生です。少し緊張気味のようです。

福田保育所のお友達の到着を待っている1年生です。少し緊張気味のようです。 保育所のお友達が到着しました。「おはようございます。ようこそ福二小へ」と元気な声で出迎えました。

保育所のお友達が到着しました。「おはようございます。ようこそ福二小へ」と元気な声で出迎えました。

あいさつをすませたあとは、保育所のおともだちの手を引いて”けやきルーム”へご案内。

あいさつをすませたあとは、保育所のおともだちの手を引いて”けやきルーム”へご案内。

1年生は、今まで福田保育所さんをおもてなしするために、いろいろな準備をしてきました。”けやきルーム”には、お迎えの気持ちを込めて作ったメッセージを飾りました。

今日の交流会のメニューも大きな紙に書いてはりました。

今日の交流会のメニューも大きな紙に書いてはりました。

全員がそろったところで、自己紹介しあいました。

全員がそろったところで、自己紹介しあいました。

司会は、はるきさんとみらのさんが担当しました。

「福田保育所さんとなかよくなろう会を始めます。」と始めのことばを言ったのは、あゆりさんとゆきなさんです。

最初は、みんなで「さんぽ」を合唱しました。

次に、1年生が楽器の演奏を発表しました。保育園のお友達がお兄さんお姉さんの演奏を真剣に聴いてくれました。

次は、学校探検です。保育所のおともだちの手を引いて、出発です。

次は、学校探検です。保育所のおともだちの手を引いて、出発です。

2年生の教室にやってきました。 2年生の中には、福田保育所出身の子がいて、保育所の先生とひさしぶりの挨拶をする場面も見られました。 先生もなつかしそうに手をふっていらっしゃいました。

上級生の教室も見たあと、体育館にもいきました。「体育館だよ。すごく広いね。」

再び”けやきルーム”にもどると、今度は昔遊びを一緒にします。

「こま、けんだま、おてだま の3つにわかれて遊びます。」と しょうごさんとりゅうせいさんが説明しました。

福田保育所の所長先生と一緒にお手玉を楽しみました。 とても上手でした。

楽しい時間はあっという間に過ぎて、会も終わりにちかづいてきました。

1年生は小さなおともだちに手作りのプレゼントをおくりました。

ペンダントのほかにも、おりがみで作った鳥をプレゼントしました。このおりがみは、指でつまんでひっぱると、はねがぱたぱたとはばたいているように動きます。保育所のおともだちは、しばらくの間、夢中になってうごかしていました。喜んでもらえてよかったです。1年生も満足そうでした。

司会がおわりのことばを言おうとすると、「保育所のおともだちからもプレゼントがあります」といわれました。

「1年生から6年生の教室にかざってください」と、クリスマスリースをプレゼントしてくれました。とてもかわいいリースです。各教室にかざりました。保育所のみなさん、ありがとうございました。

おわかれの時です。また並んで、おたがいにあいさつをしました。

1年生はおともだちが帰るのを見送ろうと、テラスまででて手をふりながらさよならをいいました。

「ありがとう。また来てね。」おともだちのすがたが見えなくなるまでみおくりました。

生きもののことをせつめいしよう(2年生)

12月15日、ここは2年生の教室です。

今日は、国語の「生きもののことをせつめいしよう」という単元を学習しています。生きものについて知りたいことを観察したり、図鑑や本で調べたことを説明する文章に書き、みんなの前で発表しました。

まおさんは、「犬のあかちゃん」について発表しました。 定規をつかって犬の大きさを説明しました。

なゆたさんは、「犬」について発表しました。みんなを注目させるように、言い方をおもしろくくふうしました。

はるなさんは、「ヘラジカ」について発表しました。テレビでヘラジカのことをやっていたのを見て興味をもったそうです。 ヘラジカがいる場所を世界地図を使って説明しています。

りょくさんは、「エマウサウルス」について発表しました。エマウサウルスの大きさが8メートルだそうです。校長先生が1メートルのものさしをつかって、8メートルを計ったら、教室のはしからはしまででした。「そんなにおおきかったの?」とみんなびっくり。「先生、りょくさんのふくにも、恐竜の絵がついてるよ。」とだれかがいいました。

かおるさんは、「サメ」について発表しました。サメはかおるさんのお得意の分野です。とてもくわしくて先生達も知らないことをつぎからつぎへと教えてくれました。みんな「へえー。かおるさんはサメ博士だね。」と感心しながら聞き入っていました。

まおりさんは「ポメラニアン」について発表しました。ポメラニアンの大きさを絵と定規をつかって説明しました。

どの発表も、とても上手でした。みんないっしょうけんめい友だちの発表を聞いていました。生きものが生息する場所を世界地図を使いながら説明もしてくれたので、みんなでその国が地図のどこにあるかをいっしょに探したり、説明についての質問もでたりして、いっそう楽しく学習ができました。知らないことを知るおもしろさも感じていたようです。

持久走記録会

12月13日(火)、校内持久走大会を開催しました。よく晴れた青空のもと、たくさんの保護者のみなさんの応援に励まされ、子どもたちは思いっきり実力を発揮することができました。

実行委員会の運営による開会式です。

準備体操も入念に。

1年生にとっては初めての持久走記録会です。スタートが待ちきれない様子の1年生です。ちょっとスタートの練習をしてみました。

1年生にとっては初めての持久走記録会です。スタートが待ちきれない様子の1年生です。ちょっとスタートの練習をしてみました。 2年生も出番を待っています。

2年生も出番を待っています。 3年生もスタートの練習をしてみました。

3年生もスタートの練習をしてみました。

3年生がなにやら丸く集まっています。だれかが「自分に勝つぞ-」というかけ声をかけると、みんな腕を空に向かってのばして「おー」と答えました。やる気満々です。

10時45分、低学年の部(1~3年生まで)のスタート時刻となりました。少し緊張しているようです。 校長先生のピストルの音を合図にいっせいにスタートしました。

元気に飛び出していきました。

元気に飛び出していきました。

1年生が、2年生や3年生に追いついて抜いていく場面もみられました。

4~6年生は、下級生の走りを応援しました。

4~6年生は、下級生の走りを応援しました。続いて高学年(4~6年の部がスタートしました。

お家の方も応援してくれました。

お家の方も応援してくれました。

正門を出ると下り坂です。

階段をのぼると校庭です。正門から出て、この階段までのコースを2周走ります。

学校では低学年が応援してくれています。お兄さんがんばれ、お姉さんがんばれ

みんなの声援をうけて、急に元気に走り出す子もいました。応援の力ってすごいですね。

無事に持久走がおわりました。全員完走できました。

実行委員から結果が発表されました。

結果は下記のとおりです。

〈1年生〉1位 山下せいあさん 2位 田口れんさん 3位 矢代はるきさん

〈2年生〉1位 秋山まおさん 2位 竹島はるなさん 3位 新なゆたさん

〈3年生〉1位 田口れおさん 2位 平井ひろゆきさん 3位 小林ちさきさん

〈4年生〉1位 遠藤だいきさん 2位 竹島るいさん 3位 佐藤ほなみさん

〈5年生〉1位 白籏かつやさん 2位 秋山あおばさん 3位 山﨑ひよりさん

〈6年生〉1位 武井ゆりあさん 2位 荒巻こうめいさん 3位 海老原たつやさん

みんなよくがんばりました。

修学旅行(6年生)その11

ペンションの朝食です。

今朝のメニューは、サラダ ウインナー スクランブルエッグ ポテト ほうれん草のおひたし オレンジ ミルク です。

みんな元気です。

みんな元気です。 食欲も旺盛でパンのおかわりをしました。

食欲も旺盛でパンのおかわりをしました。

食事の後は荷物をまとめて、出発の会。

ペンションの方にお礼を言いました。

ペンションの方にお礼を言いました。

ペンションの方といっしょに記念写真を一枚。

バスがペンションの前まで迎えに来てくれました。

バスがペンションの前まで迎えに来てくれました。

ペンションのご主人も見送りに出てきてくださいました。ペンションフレンドリーさん、大変お世話になりました。ありがとうございました。

バスはこれから、昨日訪れた湯滝へ向かいます。湯滝から竜頭の滝へむかうハイキングコースを歩きます。

修学旅行(6年生)その10

修学旅行2日目の朝をむかえました。5時ごろは雨がふっていましたが、幸いなことに6時45分にはあがり、予定通り朝の散歩ができました。

ペンションの前にひろがる中禅寺湖を見ながらの散歩です。

紅葉もきれいです。

「さむーい。」思わず肩に力が入ってしまいます。

ペンションフレンドリーの全景です。ペンションの裏手にある展望テラスにものぼってみました。中禅寺湖がよく見えました。

そろそろペンションに戻りましょうか。おいしい朝食が待っていますよ。

栃木県子ども総合科学館へ(3・4年生)その3

お弁当タイムの様子です。 風は少しありましたが、日向はとても暖かくて上着を脱いでもへいきなくらいでした。いいお天気でよかったです。

木陰はすこし肌寒いです。でもそんなことはへっちゃらです。

お弁当タイムのあとは、また科学館内での楽しい体験がまっています。どの体験をしに行こうかグループで相談しながら食べました。

栃木県子ども総合科学館へ(3・4年生)その2

科学館に入場しました。広いロビーでは、天井からつるされた銀の大きな玉が左右にゆっくりとゆれています。

”フーコーの振り子”といいます。フランスの物理学者フーコーが地球が自転していることを実証した装置です。地球の自転により一定方向に振れ続けることで時間を刻んでいきます。と説明が書かれていました。

これからグループ活動に入ります。

これは、地震のしくみを学習した後、地震の揺れを体験できる装置です。バーをしっかりにぎっていないと、立っていられないくらいです。

ここは「宇宙の科学コーナー」です。宇宙船の船外活動機シュミレーターに乗っています。司令室からの指令をうけて機械を操作する体験をしました。

こちらは「生命の科学」のコーナーです。 お母さんのおなかのあたりには、”のぞいてごらん”と書かれていました。のぞいてみると・・・。

そこには、赤ちゃんがいるようすを見ることができました。みんなもこんなふうに、お母さんのおなかのなかにいたのですね。

別の装置では、心臓の音をきくこともできました。

この部屋には、たくさんのスピーカーが壁にうめこまれています。スタートボタンを押すと、犬の鳴き声があちこちから聞こえはじめます。どのスピーカーから聞こえたかをタッチしてあてると点数が加算される仕組みになっています。あちこちからから音が聞こえてくるので、そのスピーカーにタッチしようとジャンプしたり横飛びをしたりして、キャーキャー言いながら楽しんでいました。

これは ”からくり人形” です。 この人形は、矢を自分でとり、弓をひいて、的を射ます。

はなたれた矢は、台の下に運ばれ、下を通って、画面の手前に扇子のようにみえるところへ上がってきます。その矢をまた人形がとって射るという動作を繰り返します。

この人形が動く様子が、人間の動きのように自然で、そのしかけのみごとさに見とれ、みんなしばらくその場所をはなれることができませんでした。

11時40分、約束の集合時刻が近づいて来ました。どのグループも5分前集合をめざして行動できました。

館内を歩き回って、おなかも空いています。そろそろお弁当タイムです。

修学旅行(6年生)その9

夕食・お風呂の後は、修学旅行1日目の最後の体験学習「日光彫り体験」です。

日光彫りの職人さんにペンションまで来ていただき、彫り方のご指導をしていただきました。

日光彫りでつかう道具です。私たちが使っている彫刻刀は、前へと彫っていくのですが、この道具は自分の方へむかって引くように削るので、「ひっかき刀」というのだそうです。

彫り方のお手本をみせてくださいました。職人さんは絵をかくように「ひっかき刀」をつかいこなして、きれいなバラの花をほりあげました。

6年生は職人さんの「ひっかき刀」でどんどん彫られていく速さとわざに、ただただ見とれているだけでした。

さあ、今度はみんなが挑戦する番です。

最初は、自分の好きなデザインの下絵を彫りたいもの(お皿・ペン立て・手鏡)にうつします。

うつした絵の線にそって「ひっかき刀」でひっかきながら彫っていきます。

みんな真剣な表情でとりくんでいます。

「こんなに集中したのひさしぶりだあー」

すてきな作品が仕上がりました。どれも力作です。満足そうな表情です。

では、一列にならんで、「はい、ポーズ」。

日光彫りの職人さんにペンションまで来ていただき、彫り方のご指導をしていただきました。

日光彫りでつかう道具です。私たちが使っている彫刻刀は、前へと彫っていくのですが、この道具は自分の方へむかって引くように削るので、「ひっかき刀」というのだそうです。

彫り方のお手本をみせてくださいました。職人さんは絵をかくように「ひっかき刀」をつかいこなして、きれいなバラの花をほりあげました。

6年生は職人さんの「ひっかき刀」でどんどん彫られていく速さとわざに、ただただ見とれているだけでした。

さあ、今度はみんなが挑戦する番です。

最初は、自分の好きなデザインの下絵を彫りたいもの(お皿・ペン立て・手鏡)にうつします。

うつした絵の線にそって「ひっかき刀」でひっかきながら彫っていきます。

みんな真剣な表情でとりくんでいます。

「こんなに集中したのひさしぶりだあー」

すてきな作品が仕上がりました。どれも力作です。満足そうな表情です。

では、一列にならんで、「はい、ポーズ」。

修学旅行(6年生)その8

戦場ヶ原のハイキングを終え、再びバスに乗り込んだ一行は、大笹牧場へ向かいました。

そこでのお楽しみは・・・・。

取れたての牛乳でできたソフトクリームです。

だんだん日がかげってきて少し肌寒さも感じましたが、ソフトクリームの冷たさは別です。

横一列にならんで、「濃厚でおいしい!!」 とみんな舌鼓をうちました。

この後は、今日の宿”ペンション フレンドリー”に向かいます。途中、交通事故の影響で、道がふさがれてしまい、バスはしばらく足止めされることになりましたが、それもやがて解決し、少し予定より遅れはしたものの、無事に到着しました。ペンションの方も心配して待っていてくださいました。

ご挨拶をすませ、それぞれの荷物を部屋に片付けたあとは、お楽しみの第2弾、ペンションの夕食です。子どもたちは先輩から情報を仕入れていて、とても楽しみにしていたようです。 では、ご紹介しましょう。

ポタージュスープ 湯葉(ゆば)としいたけの煮物 ゆばは日光の名物なんですよ。

ますのムニエル きのこクリーム添え ますも日光の名物なのですよ。

ハンバーグ と ライス

ミニケーキ アイスクリーム

みんな上手にフォークとナイフを使いこなしています。

どうですか?お味は? 「うわさどおりのおいしさ!!」

さあ、おいしい食事のあとは、お風呂です。

栃木県子ども総合科学館へ(3・4年生)その1

12月6日(火)7時20分、3・4年生がいつもより早い時刻に登校しはじめました。(本当の集合時刻は7時30分でした) 今日は野田市のバスを利用して、栃木県子ども総合科学館へ行きます。7時45分、出発の会を終え、サッカー部や他学年の子どもたち・先生方に見送られ、バスは出発しました。

バスの中では、子どもたちが考えたバスレクが次々と飛び出しました。引率の先生方が思わずプッと吹き出してしまうようなクイズもあり、大いに盛り上がりました。

常磐道もスイスイと順調に進みます。窓の外は、まだまだ紅葉が美しいです。

バスは、壬生ICをおり、町の中を走り始めました。するとこんな標識が・・・(写真がなくてごめんなさい。小さすぎるのとバスが動いていてうまくとれませんでした)

なんと、「おもちゃのまち駅」という標識です。運転手さんが「東武線の駅ですよ。」と教えてくださいました。興味のある人は、調べてみてくださいね。(調べたら校長室まで教えに来てください。)

空をつきさすように立っているロケットが見えて来ました。 ここが茨城県子ども総合科学館です。

科学館に入場する前に、みんなで写真。(「はやく入場したいなあ。」という心の声が聞こえてきそうです。 この続きは・・・おたのしみに。

修学旅行(6年生)その7

湯滝まであと何㎞? あと4㎞くらいかな?

川沿いにどんどん進んでいくと、

また、木が倒れています。この木は、こちらの岸と川向こうの岸をつなぐ橋の役目をしているそうです。だれが使っているの? 猿などの動物たちにとって大事な生活道路なのです。

階段になっている道を上りきると、水の音が少し大きく聞こえるようになってきました。

「あと少しですよ。がんばりましょう。」というガイドさんの声にはげまされて、赤沼駐車場を出発して約3時間。ハイキングのゴール地点である。湯滝に到着しました。

ハイキングの最後にガイドさんから「これはドングリです。みなさんはここからドングリ一つたりとも持ち帰ることはできません。これも日光の自然を守るための大切なルールなのです。」

ガイドさんのわかりやすい説明のおかげで、自然を守ることの大切さを学んだハイキングとなりました。 ガイドさん、ありがとうございました。

修学旅行(6年生)その6

ハイキングはまだまだ続きます。

目の前に、倒れた大木を見つけました。背の高い寺田先生が左に写っていますが、先生と比べると、その大きさがわかりますね。その先へぐるっと回ってみると・・・。

大木にふさわしい太い根っこがびっしりとのびています。地面にしっかりと根をはってしっかり立っていたのでしょうね。でも、こんな大きな木でも、かみなりが落ちたりするなど、自然の何かが原因で倒れてしまうのです。でもこの倒れた木は、倒れてしまったあと、根っこに苔や他の植物がはえたりして、他の生き物のすみかなどになって役立っているんですって。

自然ってすばらしいですね。

次にガイドさんのバッグから出てきたのは、 ”てん”です。(安心してください。剥製ですよ。)あたりには、赤くてかわいい実をつけた木があります。その実を好んで食べるのだそうです。木に登りやすいように、手足のつめがしっかりしているのがわかります。体をさわってみると、ふわふわとした毛があたたかそうでした。

ゴールはまだまだですよ。どんどん歩いていきます。

またたおれた木を見つけました。ガイドさんがその木に乗っています。この木はこけがはえていました。それにキノコも生えていました。さきほどの説明にもあったように、木は寿命(じゅみょう)が来てたおれても、ちゃんと次の生き物が育つために役立っているのです。

ガイドさんが、「みんなが歩いているハイキングコースの土は本当はとても柔らかいんですよ。地面を触ってみてごらん。」と言いました。実際に触ってみるとかたい部分と柔らかい部分があります。場所によっては、指をつきさすと、ずぼっとかるくさせるくらいに柔らかい部分もあります。「かたいのは、ハイキングに来た人たちが踏みしめてしまうからなんです。」と説明してくれました。「みんなが立っている地面の下にはこんな動物もいるのですよ。」と言って・・・

ガイドさんのバッグから出てきたのは、モグラでした。(これも剥製ですよ) 今度もみんなに触らせてくれました。「へー。モグラってこんな手触りなんだ・・・。」

「ガイドさんのバッグは、”おたのしみ袋”みたい。いろんなものが出てくる。」とだれかがつぶやきました。

だいぶ歩いたので少し疲れました。ここで短いおやつタイムにしました。「そうだ。おかしや、ゴミは落とさないようにしないとね。」

元気を取り戻して、ゴールに向かってGo!!

ふれあい給食週間

本校では、通常は1・2年生、3・4年生、5・6年生というように、2つの学年が一つの場所に集まって給食を食べています。

年に数回、ふれあい給食週間をもうけ、全校児童と教職員が一堂に会して給食を食べることがあります。今年度2回目の「ふれあい給食週間」は、11月21日(月)から25日(金)でした。

他の学年の人やいつもはいっしょに食べない先生方との給食は、少し雰囲気も変わって、楽しさも違います。

6年生のいつきさんが、こんな作文を書いていましたので紹介します。

「小学校生活」 6年 いつき

21日から全校で給食を食べるふれあい給食でした。いつもは、高学年だけで食べていたけど、低学年もいっしょなので、すごく楽しいです。

1年生のはるきさんがぼくに「今日の給食なあに。」など、いろんなことを話してくれるので、すごく楽しいです。他にもゆうたろうさんやかずとさんとも話しています。

福二小は、人数が少ないけれど、こういう交流があるので、みんな仲がいいなと思いました。小学校生活はもう少しで終わってしまうから、もっと仲良くなって楽しく過ごしたいです。

年に数回、ふれあい給食週間をもうけ、全校児童と教職員が一堂に会して給食を食べることがあります。今年度2回目の「ふれあい給食週間」は、11月21日(月)から25日(金)でした。

他の学年の人やいつもはいっしょに食べない先生方との給食は、少し雰囲気も変わって、楽しさも違います。

6年生のいつきさんが、こんな作文を書いていましたので紹介します。

「小学校生活」 6年 いつき

21日から全校で給食を食べるふれあい給食でした。いつもは、高学年だけで食べていたけど、低学年もいっしょなので、すごく楽しいです。

1年生のはるきさんがぼくに「今日の給食なあに。」など、いろんなことを話してくれるので、すごく楽しいです。他にもゆうたろうさんやかずとさんとも話しています。

福二小は、人数が少ないけれど、こういう交流があるので、みんな仲がいいなと思いました。小学校生活はもう少しで終わってしまうから、もっと仲良くなって楽しく過ごしたいです。

修学旅行(6年生)その5

12時50分。いろは坂を登り切り、赤沼駐車場に到着しました。

そこで待っていてくれたのは、エコツアーガイドの中山さんです。あいさつを済ませて、これから戦場ヶ原のハイキングに出かけます。

これから3時間のハイキングの始まりです。準備体操で足首・手首を十分にほぐしてから出かけます。

ハイキングが始まってすぐに説明。「このあたりはクマザサがたくさん生えています。これからどんな植物があるかを見ていくのも楽しみですよ。もしかしたら動物のふんを見つけるかもしれません。戦場ヶ原にはどんな動物がいるのでしょうね。」

ガイドさんの話を聞いているとなんだかわくわくしてきます。(立て看板を見たら、熊に注意!と書いてありました。ドキッ!)

ハイキングコースには、豊かな水が流れています。川の中央には、倒木(たおれた木)があります。木にこけがはえているところを見ると、ずいぶん時間が経過したのだろうと感じさせます。例年なら今頃、樹木はすっかり葉を落としているのですが、今年はまだ色づいた葉を見ることができます。

ハイキングコースにはすべて木道がしかれています。もちろん木道以外の道を歩くことは許されていません。観光客によって自然がこわされることを防ぐためです。

急に視界が広がりました。まさに戦場ヶ原です。ガイドさんと男体山をバックに ”one,two,はあーい”(本校の写真を撮るときの合い言葉です。)

突然、ガイドさんが木道にしゃがみました。”どうしたの?” と思ってみていると、バッグの中からピンセットとビニルぶくろをとりだしました。そして木道の下へ手をのばして、何かをつまみ上げました。「みなさん、これはなんでしょう。」

「そうです。おかしです。観光客のだれかがうっかり落としてしまったのかもしれません。そのままにしておくと、ここに住む動物たちが食べてしまいます。本来動物が食べるものではないので、病気にかかってしまったり、死んでしまったりする可能性があります。おかしの包み紙といえども、そのままにしておくわけにはいかないので、ぼくたちは見つけるとこうして拾ってもちかえるようにしています。」といって、ビニル袋に入れ、バッグにしまいました。本当に日光の自然を大切にし、日光を愛しているガイドさんなのです。こういう方々によって日光の美しい自然は守られているのです。私たちも見習いたいものです。

子どもたちがガイドさんの手元を見ています。

「みなさんは、キツツキにつつかれたことがありますか?」

ガイドさんがバックから取り出したのは、キツツキの剥製(はくせい)でした。かつてガイドさんがお仕事をしていたときに、研究室の窓にぶつかって死んでしまったキツツキを剥製にしたものだそうです。「手をだしてみて」といいながら、キツツキのくちばしの先でひとりひとりの手をつついてくれました。「こんな感じで、キツツキは木に穴をあけるんだよ。」と教えてくれました。ちょっぴり痛かったですけど、初めての貴重な体験にみんな感動しました。「へえー。」

11月に雪!?

11月24日(木)朝、まだ11月だというのに空から雪が!!

7時10分ころ、まだ子どもたちが登校する前の静かな学校です。

7時30分ころ、子どもたちが登校してきました。「先生、見て。」 手には雪のかたまりが・・・。

「つめたーい!」

校長室前に並んだプランターや、植木の上にも雪が・・・。

せっかく咲いたお花も雪の冷たさにふるえているようです。ちょっとかわいそうな感じもします。

小降りになったかな?と思うと、また雪が・・・。

午後になると、また強く降り始めました。黄色に色づく前のいちょうの木にも。

雪景色の中に紅葉途中の樹木。めずらしい景色です。

本来きれいに紅葉しているけやきの木も、雪のおかげで色がわからないくらい強く降るときもありました。

校舎と体育館の間にある中庭も真っ白。

駐車場の先生方の車も雪でおおわれました。

車の屋根にこんもり積もった雪。4㎝くらいはあるでしょうか。(校長先生の車に積もった雪を撮ってみました。)

ニュース等の報道によれば、東京都心で11月の初雪は54年ぶりとのこと。また、積雪は明治8年の統計開始以降、初めてだそうです。本当にめずらしい雪だったのです。

足立区からやってきたすてきなおくり物

11月19日(金)、5年生のかつやさんが、こんなものを届けてくれました。次の写真をみてください。

なんだかかわりますか?緑色のものは、風船の割れた残りです。文字の部分を少しアップにしてみましょう。

「祝 20周年 6年 足立区立桜花小学校 お花の種がついているので、拾った人はぜひ育ててください」と書かれています。 花の種と言えば・・・。

8月2日の記事で、 5年生の、りみさんが5月26日に、山梨県の身延小学校の子どもたちが風船につけてとばしたラベンダーのたねを見つけて学校にとどけてくれたことをお知らせしました。みなさん覚えていますか?

なんと、今度は、足立区立桜花小学校の子どもたちが風船につけてとばした花の種が空を飛んで福田第二小学校まで来てくれました。かつやさんに聞いたら、学校の給食室から駐車場へ行く途中で見つけたそうです。

裏を見てみると、種がついていました。 ”Seed" と書かれていますね。 Seedは英語で種という意味です。この中に種が入っています。どんな花の種でしょう。植えてみることにします。もし、芽が出たらまたお知らせします。

修学旅行(6年生)その4

”さんない食堂”でおいしいカレーをいただいて、満腹になった6年生を乗せたバスは、戦場ヶ原に向かいます。

紅葉シーズンとあって、いろは坂は渋滞です。前をみても後ろをみても車・車

車・・・。

でも、美しく色づいた樹木にいやされました。

太陽の光をあびると樹木の紅葉がいっそうかがやいてきれいです。

バスが進むにつれて、日光の山々の色づき具合濃さをましてきました。

遠くに見える赤いやねの建物は、明智平レストハウスです。

バスの中からですので、うまく撮れませんでしたが、紅葉している様子は伝わりましたでしょうか。

修学旅行(6年生)その3

”さんない食堂”まで戻って来ました。朝の早い時間に学校を出発して、東照宮を見学して歩き回ったので、もうおなかはぺこぺこです。

さあ、お楽しみ。今日のランチメニューは・・・。

カレーライス・バナナ・乳酸飲料です。

カレーライス・バナナ・乳酸飲料です。

準備が整いました。では、いただきます。

さんない食堂の窓からは、東照宮の森を見ることができます。店内は、シックで落ち着いた雰囲気でとてもいい感じでした。木枠の窓も風情があってなかなかいいです。

”おかわりしていいですか?” 今日はいつもより食欲旺盛です。

引率の先生方も ”では、いただきます。”

引率の先生方も ”では、いただきます。” 修学旅行(6年生)その2

10月31日(月)6時30分、6年生が登校してきました。6時40分、保護者や先生方、弟・妹などたくさんの方が見送ってくださる中、バスは目的地日光に向けて出発しました。

国道16号から4号バイパスに入り、8時3分、加須ICから東北道に入りました。8時20分、羽生PAでトイレ休憩をとり、9時6分に宇都宮、9時36分には日光東照宮の近くにある”さんない食堂”に到着しました。この”さんない食堂"で下車し、東照宮に向かいます。

さんない食堂から、東照宮表参道へ向かいます。道の両脇の杉やかえでの木々が澄んだ空気を作り出し、厳かな雰囲気をかもしだしています。

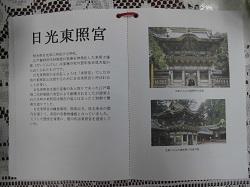

東照宮の入口 石鳥居をくぐります。

石鳥居から表参道をふり返ってみました。

御水舎で、手と口を清めます。 さあ、いよいよ東照宮のメインスポット”陽明門”へと進んでいきます。

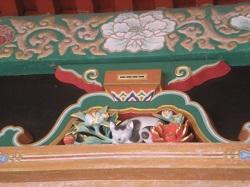

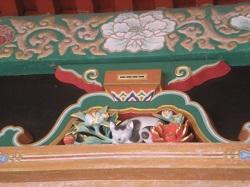

一日中見ていても決してあきないということで、別名”日暮門(ひぐらしのもん)”とも呼ばれる、陽明門は、残念ながら 「平成の大修理」中のため、全景をみることができませんでした。それならせめて、陽明門をくぐるときに、門の下からだけでもと思い、写真を撮ってみました。なんと美しいことでしょう。金色、朱色、青色などの極彩色(ごくさいしき)がほどこされておりました。その中でも、白色がひときわ目をひきました。門はたくさんの彫刻でかざられていました。

陽明門をくぐると目の前にあらわれるのは、家康公をまつってある本殿です。こちらも大修理中でした。

こちらは”眠り猫”。みんな想像していたより小さくて、ある意味びっくりでした。(残念ながらこの眠り猫も修理中のため、レプリカでした)

眠り猫がかざられている坂下門をくぐると、急な階段が・・・。これを登り切ると、奥宮といって、家康公のお墓があります。階段の途中には、こんな立て札がたてられていました。

東照宮の建築のすごさを感じるととともに、これを作った人たちの技術の高さや苦労が想像できそうです。

家康公のお墓

家康公のお墓

五重塔の前で。

そうそう、あの有名な”三猿”。こちらも修理中のためレプリカがかざられていました。 数年後に本物を見にまた来てください。

東照宮をあとにし、隣の日光二荒山神社の境内をとおりぬけて、再びさんない食堂に戻ります。

日光二荒山神社の境内には、二本の杉が根元で一本になっている”夫婦杉”と名付けられているスギの大木がありました。子ども9人と先生1人、計10人が手をつないでやっと囲めるほどの太さにびっくり! このような立派な杉が数多くありました。

二荒山神社でも記念写真を1枚。みんな知っていましたか?日光二荒山神社は、縁結びの神様だってこと・・・。

国道16号から4号バイパスに入り、8時3分、加須ICから東北道に入りました。8時20分、羽生PAでトイレ休憩をとり、9時6分に宇都宮、9時36分には日光東照宮の近くにある”さんない食堂”に到着しました。この”さんない食堂"で下車し、東照宮に向かいます。

さんない食堂から、東照宮表参道へ向かいます。道の両脇の杉やかえでの木々が澄んだ空気を作り出し、厳かな雰囲気をかもしだしています。

東照宮の入口 石鳥居をくぐります。

石鳥居から表参道をふり返ってみました。

御水舎で、手と口を清めます。 さあ、いよいよ東照宮のメインスポット”陽明門”へと進んでいきます。

一日中見ていても決してあきないということで、別名”日暮門(ひぐらしのもん)”とも呼ばれる、陽明門は、残念ながら 「平成の大修理」中のため、全景をみることができませんでした。それならせめて、陽明門をくぐるときに、門の下からだけでもと思い、写真を撮ってみました。なんと美しいことでしょう。金色、朱色、青色などの極彩色(ごくさいしき)がほどこされておりました。その中でも、白色がひときわ目をひきました。門はたくさんの彫刻でかざられていました。

陽明門をくぐると目の前にあらわれるのは、家康公をまつってある本殿です。こちらも大修理中でした。

こちらは”眠り猫”。みんな想像していたより小さくて、ある意味びっくりでした。(残念ながらこの眠り猫も修理中のため、レプリカでした)

眠り猫がかざられている坂下門をくぐると、急な階段が・・・。これを登り切ると、奥宮といって、家康公のお墓があります。階段の途中には、こんな立て札がたてられていました。

東照宮の建築のすごさを感じるととともに、これを作った人たちの技術の高さや苦労が想像できそうです。

家康公のお墓

家康公のお墓

五重塔の前で。

そうそう、あの有名な”三猿”。こちらも修理中のためレプリカがかざられていました。 数年後に本物を見にまた来てください。

東照宮をあとにし、隣の日光二荒山神社の境内をとおりぬけて、再びさんない食堂に戻ります。

日光二荒山神社の境内には、二本の杉が根元で一本になっている”夫婦杉”と名付けられているスギの大木がありました。子ども9人と先生1人、計10人が手をつないでやっと囲めるほどの太さにびっくり! このような立派な杉が数多くありました。

二荒山神社でも記念写真を1枚。みんな知っていましたか?日光二荒山神社は、縁結びの神様だってこと・・・。

修学旅行(6年生)その1

10月26日、6年生が手作りの”修学旅行のしおり”を届けてくれました。

表紙には、平成28年度 修学旅行 と書かれています。また”陽明門”の絵も印刷されていました。この陽明門の絵はたつやさんが描いてくれたそうです。中のページを少し紹介します。

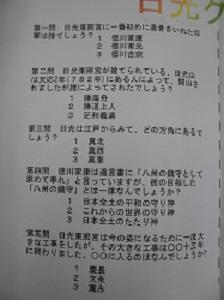

最初のページには、「修学旅行のめあて」が書かれています。今年のめあては、「学ぼう日光の歴史 ふれあおう日光の自然 9人で協力して、心に残る楽しい修学旅行にしよう」です。

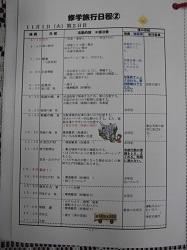

1日目(10月31日)の日程表です。

1日目(10月31日)の日程表です。 2日目(11月1日)の日程表です。

2日目(11月1日)の日程表です。

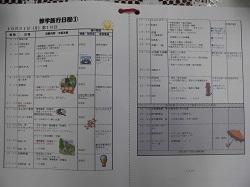

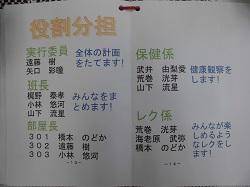

9人で、それぞれの係を担当します。

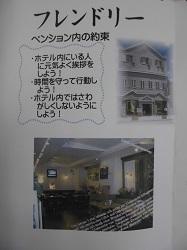

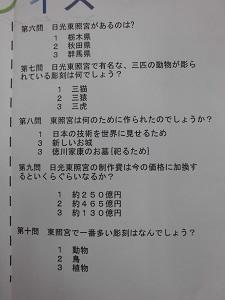

宿泊場所となる”ペンション フレンドリー”さんの紹介です。上は外観、下はレストランの写真です。もしかしたら一番関心のある場所だったりして・・・。

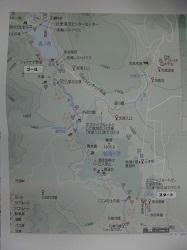

日光東照宮を見学の際、見逃してはならない重要な歴史建造物などの紹介です。地図もついています。

日光の自然にふれあえる有名な場所にも行きます。

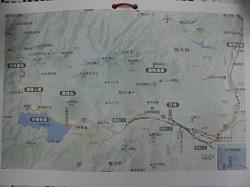

日光の主な見学地の位置がわかるように、地図もついています。

最後に、「日光クイズ」が出題されています。この修学旅行で実際に確認してきます。いくつ正解できるかな?

1.2年生、上野へゆく!(その6)

動物とのふれあいも終わり、西園ではキリン・カバ・サイ・ヘビ・ペンギン・フラミンゴなどを見て回りました。時間はあっという間にすぎてしまうものです。まだ動物園の見学をしたいけれど帰りの時間がやってきました。動物たちに”さよなら”をして上野駅に向かいます。

上野駅公園口のきっぷ売り場で、柏までのきっぷを買います。

「2度目だけど、やっぱり緊張しちゃうな。」

「子どものボタンを押して・・・」 うしろの1年生が2年生のきっぷを買うようすをのぞきこんでいます。

きっぷをなくさないように気をつけてね。

ボタンが上のほうなので、よいしょと背伸びをして押しました。

全員無事に切符をゲットし、12番線ホームに移動してきました。予定通り、14時22分の電車に乗ります。

みんなお行儀よく座れました。

おやおや、つかれちゃったのかな?座席から落ちそうです。もうすぐ柏につきますよ。

柏で東武線に乗り換えます。今日3度目の切符を購入します。

みんなスムーズに切符を買うことができました。改札を通過しました。

東武線の電車の中でも、マナーをしっかり守ることができました。

梅郷駅では、お家の方が子どもたちを出迎えてくださいました。お家に帰ったら、今日の校外学習のお話を聞いてあげてくださいね。 もう一人で切符をかえますよ。

上野駅公園口のきっぷ売り場で、柏までのきっぷを買います。

「2度目だけど、やっぱり緊張しちゃうな。」

「子どものボタンを押して・・・」 うしろの1年生が2年生のきっぷを買うようすをのぞきこんでいます。

きっぷをなくさないように気をつけてね。

ボタンが上のほうなので、よいしょと背伸びをして押しました。

全員無事に切符をゲットし、12番線ホームに移動してきました。予定通り、14時22分の電車に乗ります。

みんなお行儀よく座れました。

おやおや、つかれちゃったのかな?座席から落ちそうです。もうすぐ柏につきますよ。

柏で東武線に乗り換えます。今日3度目の切符を購入します。

みんなスムーズに切符を買うことができました。改札を通過しました。

東武線の電車の中でも、マナーをしっかり守ることができました。

梅郷駅では、お家の方が子どもたちを出迎えてくださいました。お家に帰ったら、今日の校外学習のお話を聞いてあげてくださいね。 もう一人で切符をかえますよ。

1・2年生、上野へゆく!(その5)

愛情がたっぷりつめこまれたおいしいお弁当をたべたあとは、東園から西園に向かいます。動物たちにふれあえる場所もあります。

やぎとのふれあいを楽しみました。

やぎとのふれあいを楽しみました。

まおさんの後ろにうつっている動物はカピバラです。看板をよく見ると、このカピバラのなまえがなんと・・・・"まお"ちゃんでした。

「先生こっちに来て・・」とゆづきさんに呼ばれました。行ってみると・・・。

「ぼくと同じ名前のやぎだよ。」 「あらあら」そのヤギの首にかけられたプレートには、「ゆづ」と書かれていました。

見学の途中で、アメリカから来たという、外国人の家族に話しかけられました。”How old are you?" ゆづきさんが ”6years old." 答えると ”Very cute!” といってくれました。 その方は母国で小学校の先生をやっていらっしゃるとのことでした。

動物たちとふれあった後は、しっかり手を洗って次に向かいます。

次はどこへ行くのかな? ほほえましい光景です。

みんな、人が乗れるほどの大きなカメにびっくり! うらしまたろうがりゅうぐうじょうへ行ったときにのったカメもこのくらい大きかったのでしょうか。

水そうの中にいる動物はなんでしょう・・・。

1・2年生、上野へゆく!(その4)

11時50分、約束の集合時刻ですが、ひとつの班がまだ集合場所に来ていません。どうしたのでしょう。

実は、見学のとちゅうで鼻血を出してしまったお友達の手当をしていて、その班だけ集合時間に間に合いませんでした。だけどちゃんと先生に手当をしてもらって、無事に集合場所にとう着。これで一安心です。

さあ、お待ちかねのお弁当タイムです。いただきまーす!

みんなのお弁当をちょっとのぞかせてもらいました。

デザートのマスカットもおいしそう。

お弁当の中にもパンダがいました!

どのお弁当にも、おうちの方の愛情がたっぷりつまっていて、とてもおいしそうでした。

木の枝にとまっていたカラスが、みんなのお弁当をねらっていましたね。カラスにとられなくてよかったです。

【1班 パンダグループ】

【2班 ペンギングループ1】

【3班 ペンギングループ2】

【4班 しろくまグループ】

1・2年生、上野へゆく!(その3)

ガラスに張りつくようにしてみています。

子どもたちにとって人気者は、やっぱり ”ぞう” でしょうか。名前はダヤー 体重は?????

子ども何人分かな?

上野動物園でなくなった動物たちのお墓です。 みんなに愛された動物たちがねむっています。ちゃんとお花がかざられていました。「動物(どうぶつ)よ安(やす)らかに」と書かれています。

なかよしのかわうそがいましたよ。

月のわぐまです。首のところに白いもようが特徴(とくちょう)です。

あっ!あぶない!! そんなに近づいたら、くまさんに食べられてしまいますよ。 「安心してください。動かないくまのおきものですから。」

アザラシが気持ちよさそうにおひるねしています。それにしても大きいね。

ツルのコーナーにやってきました。

おやっ? 道路にあしあとが・・・。いったいだれのあしあとでしょう。みんなのあしあととはちがいますね。

ムムムムッ!大きな骨がころがっています。だれかの食事のあとのようです。いったいだれが食べたのかな?

大たんなポーズのゴリラさんですね。だれかのねぞうににてたりして・・・・。

サルのおやまをみんなで見ています。みんなの後ろ姿もかわいいです。

何かの動物のまねをしているのでしょうか?

約束の11時50分がちかづいてきました。「もどる時間だよ。」と時計係がみんなにしらせました。そろそろ集合場所にもどらなくては・・・。

おうちの人が作ってくださった、おいしいおいしいお弁当がまっています。

1・2年生、上野へゆく!(その2)

上野に到着しました。 先日世界遺産に登録された「国立西洋美術館」の前を通り過ぎ、まっすぐに「上野動物園」に向かいます。

動物園にむかうとちゅうの路面に、こんな案内がされていました。まっすぐ行くと、上野動物園ですよという印です。上野動物園の正式な名称は、「恩賜上野動物園」というのです。

みんなの行く手、前方にみえるのは・・・。

だんだん近づいて来ましたよ。

動物の形に枝を切りこんだ樹木を発見。これはゴリラ? パンダ? 何に見えます?

到着です! 動物たちがみんなをお待ちかねです。わくわくしますね。みんなのお気に入りの動物はなんでしょう?

見学を開始する前に、1・2年生全員で「ワン・ツー・ハーイ」 うっ!まぶしい!!! 初めて自分で切符を買ったりしたので緊張したせいもあるのでしょうか、ちょっとお疲れ気味の表情です。

1年生だけで、「ワン・ツー・ハーイ」 いい顔してますよ。やっぱりこの笑顔でなくちゃ。

今度は2年生だけで「ワン・ツーハーイ。」 おやっ?いつも元気な2年生はどこへ?

さあ、見学の始まりです。最初のパンダだけはみんな一緒に見に行きました。

さあ、これから班活動のはじまりです。 「班で協力しながら見学してきてください。11時50分までにこの場所にもどってきてくださいね。ではリーダーさん、時計係さんしっかりお願いします。いってらっしゃい。」