学校の様子

4年生 算数 ~分数をくわしく調べよう

4年生の算数が「分数」単元に入りました。分数には全体を1とみて等分して作る割合としての分数と、1をもとにして数そのものを表す分数(単位分数)があり、この辺りが子どもたちの混乱を招きます。⇒1/2mは、世界中どこでも同じ長さですが、〇mの1/2は無限に存在し、もとにする長さによって同じ1/2でも、長さは全く違います。(前者が単位分数で、後者が割合分数と呼ばれています。)因みに、実生活で使われている分数は99%以上が割合分数で、1よりも小さな数は(長さでもかさでも重さでも)ほぼ全て小数で表しています。この辺りを、どう解きほぐして理解・実感させるかが、小学校算数の山でもあります。

今回の4年生の学習を1をもとにした単位分数の学習です。今日は「1よりも大きな数を分数で表すにはどうすればよいだろうか」という学習問題を立て、「真分数・仮分数・帯分数」という言葉と意味を身につけました。担任の先生がお休みだったので、自分がT1となりサポートティーチャーの小林先生と一緒に進めました。自分が指導する算数は『学び合い』(よくいう「学び合い」とは異なります)メインの算数で、子どもたち同士の対話を大切にしています。30年以上研究している(継続中)分野となります。機会があれば、この場でも紹介したいです。4年生、「まだまだ」ではありますが、しっかりと『学び合い』を実現し、互いに学び合っていました。

全校たてわり大掃除

全校けやき給食の後は、給食を食べた時と同じグループで「全校たてわり大掃除」を行いました。特別教室、廊下、階段、トイレ等を中心に、リーダーの指示の下、決められた分担箇所を協力してきれいにしていました。学校の区切りは3月ですが、2025年はもうあと2週間ちょっとでおしまいです。自分たちがお世話になった場所を、みんなで協力してきれいにすることは、とても大切なことです。一生懸命がんばりました。

全校けやき給食

今日は、福二小の「創立記念日」です。福二小の誕生日をお祝いして「全校けやき給食」を実施しました。5年生と3年生が給食当番となり、6つのたて割りグループに分かれて給食を食べました。

中~大規模校のたて割り給食(シスター給食)だと、みんな静まり返ってしまい、シーンとした何か緊張感漂う給食になりがちなのですが、福二小はみんなが顔なじみで、いつもの給食よりにぎやかなくらいです。他学年の友だちとのかかわりがたくさん見られました。いつもより、美味しく感じられた人も多かったのではないでしょうか。

4~6年生は、けやきルームの後片付けもありがとうございました。

3年生 総合的な学習の時間・食育 ~みそ作り

3年生が、野田市農政課の方と農産物加工推進協議会加工研究会からの2名の方を講師に迎え、この時期毎年恒例行事となっている「みそ作り」を行いました。「みそ作り」の学習はしていなくても、見学・体験をした「しょうゆ作り」と、たくさん共通することがあります。

一昨日の放課後、橋本先生と若松先生で大豆を洗い、漬けました。2晩水に漬けた大豆は、びっくりするくらい膨らみました。今日はその大豆を、大きな窯に入れて茹でるところから作業を始めました。煮あがった大豆によくほぐした米麹と塩を加え、手でつぶしながら混ぜていきます。何度も何度も混ぜて均一になったら、丸めて「みそ玉」を作ります。仕込み樽にたたきつけるように入れて、空気を抜いていきます。全部入れたらならして蓋をし、重しをして仕込みの完了です。…途中の工程は、粘土遊びを見ているかのようでした(笑)

麹の力で、大豆が分解されて、「美味しいみそ」に変身していきます。来年の11月末~12月前半に「天地返し」という作業をしてやっと完成します。乾燥したかちかちの大豆が、お馴染みの味噌になるには、たくさんの作業をして1年間もかかるのです。

講師を務めて下さった農政課、農産物加工推進協議会加工研究会の皆様、ご多忙の中お手伝いいただいた保護者の皆様、本当にありがとうございました。子どもたちにとって、楽しい体験ができました。

1・2年生 サツマイモの日

今日は、1・2年生が制定した「福二小サツマイモの日」でした。朝から、竈を作り薪をくべてドラム缶製の「石焼き芋器」をセットし、昨日2年生がきれいに洗ってくれたサツマイモを焼きました。

芋の大きさにバラつきがあり過ぎたのと、一部固く変形した部分のある芋があったりで、試し焼きの時より若干苦労したのですが、無事に焼き上げることができました。1・2年生は、まずそのまま食べて「焼き」芋の味を確認しました。「すごく美味しい!!」という言葉を聞くと、焼き上げまでの苦労が吹き飛びます。その後、生クリームで飾りつけをしたり、トッピングを散らしたりして、自分たちで収穫した芋を満喫しました。自分たちで美味しく味わった後、各学年や先生方にもお裾分けしました。

ダッチオーブンがあれば、ご家庭のガスコンロでも簡単にできます。大人数分・・・だと厳しいのですが、落穂や籾殻、乾いた枝+落ち葉で焚火⇒熾火に、濡れ新聞で包んだ後アルミホイルを巻いて密封した芋を入れれば、失敗なく芋を妬くことはできます。(ほとんどの学校はこの方式。特別な準備不要)「焼き芋文化」が継続してくれたらいいなぁ。

6年生 図工 ~ 一版多色刷り(スチレン)版画+α

6年生の一般多色刷り版画(スチレン)版画が、いよいよ完成に近づいてきました。(半数以上は今日で作品完成です)スチレン版画は、薄くて柔らかいスチレン(発泡スチロールのようなもの)が素材なので、彫刻刀を使うことなく、簡単に版を作ることができます。そして、4色の色を重ねることで、どんな作品でも不思議な深まりと味わいが生まれます。

こうした作品作りに取り組むと、性格や技能、欠席数の違い等によって、進行具合にどうしても差が生じてしまいます。早くできた児童には、別課題(作品カードづくり、読書、他教科の終わっていない課題等)を出すことが常套手段です。6年生は、「卒業文集の」下書き・原案作りが課題として示されていました。

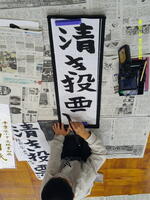

5年生 書写 ~明るい選挙書初め展の練習

5年生は、書写で「明るい選挙書初め展」の課題練習(出品は自由)をしていました。5年生の課題は「清き投票」です。県書初め展(書星会書初め展・校内席書会)の指導は、特別非常勤講師の石塚先生が指導してくださいますが、今回は通常通り菅教頭先生の指導です。

そして、ICT活用!!大型モニターでは、書道の達人である自分の大先輩(昔、大変お世話になりました)鈴木修三先生が、実際に同じ課題を描き上げている動画を提示していました。この課題でのポイントも示してくれているので、しっかり動画を見て、自分の文字との違いを確認しながら練習した児童は、短時間のうちにかなり上達しました。

2年生 英語活動

2年生が、ALTのマルコ先生、担任の國分先生の指導の下、英語活動に取り組んでいました。クリスマスまで、あと2週間ちょっと・・・ということで、今日は「クリスマス」をお題とした、カードゲームに取り組みました。

クリスマスにまつわる絵カードの裏に一枚だけ一億円!のお年玉が貼ってあるという設定で(なぜ、お年玉!?)、描かれた絵の内容を英語で「Christmastree please」のようにして、当てるゲームです。これが、とにかくなかなか当たらないので、見ている方が大笑いしました。最後は、子どもたちがリクエストしたクリスマスの歌を楽しく歌いました。マルコ先生は英語での「Jingle bell」を準備していたのですが、子どもたちのリクエストは日本語での「あわてんぼうのサンタクロース」でした。

石焼き芋器を借りてきました!!

1・2年生が今週木曜日(12/11)を「さつまいもの日」と決めて、収穫したさつまいもを使ってのプチイベントを考えています。全校児童や職員にも「お裾分け」したいということで、依頼を受けて川間小学校より「石焼き芋器」を借りてきました。濡れた新聞紙で包んだあと、更にアルミホイルを巻いて焚火(できれば熾火)に突っ込めば、焼き芋はほぼ失敗なく焼けますが、やはり「石焼きのホクホク感」には、かないません。

11日(木)には、石焼き芋職人(校長を兼ねる)が、心を込めて一本一本丁寧に焼き上げます。お楽しみに。

本日、4年生6名が欠席、担任もインフルエンザに罹患しました。4年生は、明日・明後日の2日間学年(学級)閉鎖とします。これ以上広がることがありませんように。

<放課後>

試し焼きしました。ホクホクしていてとても美味しいです。「蒸かし」とは違う「焼き芋」の味です。

校内持久走記録会

低気温を心配していましたが、澄み切った青空、完全無風の最高のコンデションの下、校内持久走記録会を実施しました。たくさんの保護者のみなさんと、仲間たちの声援を受けて、自分の力を存分に出し切ることができた児童がとても多かったように思います。友だちの声援、保護者の目は、子どもたちにとって本当に大きな力になります。

開会式でも話をしましたが、颯爽と駆け抜ける速い子どもたちはもちろん、嫌い・苦手でも逃げ出さず、自分に負けず精一杯走る姿は、本当にかっこいいです。たくさんの感動をもらいました。本日参加者善因完走です。最後まで走り切った児童の皆さん、感動をありがとうございました。またご声援、いただいた保護者の皆様、本当にありがとうございました。

4~6年生 委員会活動

原則として、毎月第一金曜日の5時間目は、4~6年生の定例の委員会活動日です。4つの委員会に分かれて、学校のために、自分たちのために、様々な活動を行っています。

環境掲示委員会は、管理棟1階(理科室~会議室前)の掲示物の貼り替えや、児童向け配付物の整理等を行っていました。図書委員会は、冬休みの本の貸し出しポスター作りと、本の内容紹介掲示物を作成していました。計画放送委員会は、昼の放送の内容について話し合った後、6年生と先生たちを対象(問題)とした「私はだれでしょうクイズ」の問題作りに取り組んでいました。体育健康委員会は、青木先生の指示の下、明日の「持久走記録会」の準備を行って今した。

みんなで協力して、そして進んで働く姿勢は、福二小高学年の自慢の姿です。

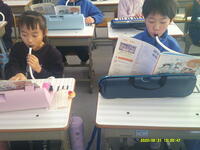

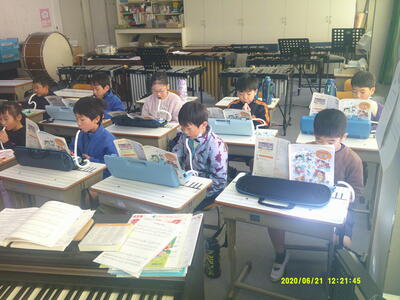

2年生 音楽 ~鍵盤ハーモニカ演奏の練習

2年生が音楽で、鍵盤ハーモニカ演奏の練習に取り組んでいました。曲は「こぐまの2月」です。テンポ・リズムを合わせて、演奏できるよう頑張っています。

終盤では、CDの伴奏(+歌)に合わせて、全員で演奏しました。大舘先生のていねいなご指導もあり、みるみる上達していくことがわかります。CD伴奏からずれることもなく、最後まで演奏しきることができました。2年生、とっても上手です!

6年生 わくわく理科授業 ~地層のでき方

6年生が、理科大学パートナーシップ事業として行っている「わくわく理科授業」を実施しました。理科大学より 関 陽児 教授を講師として迎え①メスシリンダーを使った沈降実験②穴あき雨どいと水槽、二種類の砂を使った地層作り実験を行いました。

沈降実験は、同じ大きさの鉄・セラミック・ガラス玉(重い順に記載)を同時に水に入れて、沈むスピードを比べたり、同じ材質(プラスチック)の大・中・小を同時に入れて沈み方・スピードの違いを比べたりしました。⇒①は重い順に早く沈み、②では大きい順に早く沈みました。

地層作りの実験は教科書にもあり、自分も10回くらい授業をしているのですが「雨どいに穴が開いている」だけで、よりはっきりとした層を観察することができました。レンゲで山盛りにすくった砂を静かに水で流すのですが、砂に含まれている物質の重さの違いや粒の大きさから、水槽の中にきれいな層を作りました。①と②の実験が、連動しているところが素晴らしいです。(教科書では①の実験は、扱っていません)

関先生は、とても話術が巧みで、笑みを絶やさず冗談もポンポン出て、子どもたちをぐいぐいと引き込んでいました。とても楽しく、有意義な学習ができました。関先生、本当にありがとうございました。

5年生 外国語 ~What would you like ?

5年生が外国語(英語)の学習で「What would you like ?」「I'd like a ~」のやり取りで、飲食店等での注文もやり取りの仕方について学んでいました。

和製英語が多い飲食物の「英語での正しい・言い方」を学習した後に、上述の英会話構文をもとに、店員とお客様に分かれて、英会話練習をしました。真剣に学ぶ!姿勢と、楽しくのり良くが合わさっていることが、5年生の素晴らしさです。

あの頃に、こんな英語の授業があったら、英語が嫌いにならずに済んだのになぁ・・・

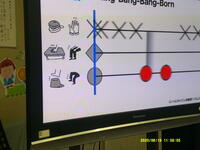

1年生 音楽 ~リズム打ち…カスタネットを使って

1年生は音楽で、カスタネットを使ったリズム打ちに挑戦していました。「Bling Bang-Bang-Born」と「千本桜」の二曲に取り組みました。テレビモニターに流れて写される符号に合わせて、カスタネットと机上に印刷された鍵盤をたたきます。(テレビモニター画面のイメージは思い切り「太鼓の達人」です)かなりテンポが速く、自分には全くついていけません。もちろん1年生も…ですが、ちゃんと最後の決めだけは、ぴったり合いました。

5・6年生が取り組んでいる曲と同じなのだから、無理もありません。でも、低学年は「リズムあそび」の学習です。曲に合わせて体を動かし、笑顔で一生けん命にカスタネットを叩く様子はとても生き生きとしていました、

3・4年 書初め練習 ~石塚先生をお迎えして

県特別非常勤講師の石塚先生を講師にお迎えして、1~4校時にかけて3~6年生の書初め練習を行います。1・2校時は3・4年生の練習です。ご自身が書かれたお手本をもとに、「上手に書くこつ」を丁寧に説明して下さった後、練習に入りました。

昨年度もそうでしたが、とても優しく声をかけ、子どもたちを褒めながら指導してくださいます。書道の達人(お手本を見れば子どもでも凄さがわかります!)から、ほめられると子どもたちは嬉しくなり、やる気スイッチが入ります。子どもたち自身をやる気にさせる声のかけ方、若年層の先生たちにもぜひ学んでほしいです。

この後、午前中出張のため5・6年生の様子は次回17日(金)に掲載します。

校内持久走記録会試走

業間~3校時にかけて、校内持久走記録会の試走を行いました。本番と全く同じコースを、同じ要領で走ります。走路観察要員の確保や、道路の使用許可等の関係もあり「本番と全く同じ条件」で走れる数少ないチャンスだったので、ぜひ今日の試走を本番でのめあてに生かしてください。

トップを颯爽と走る児童がかっこいいのは当然ですが、自分は「本当は苦手・嫌い」だけど、自分のめあてに向けて、歯を食いしばって走っている子たちを、本当にかっこいいと思います。他人と勝負する必要はありません。自分に負けるな!

※ 子どもたちの応援に車で来校される皆様へお知らせします。当日、校庭のフェンス側を来校者駐車場として開放いたしますが、9:25で校庭への乗り入れを停止します。それ以降に来校された場合は、縦列駐車等による対応をお願いします。また、記録会が終了するまでは、校庭から出ることはできませんのでご了承ください。

3年生 社会科見学 ~消防署・警察署見学

3年生が福一小と合同で、消防署・警察署への社会科見学に行って来ました。

警察署では、野田警察署の8つの仕事(8つの課の警察官の仕事)の説明の後、装備品等(防刃衣、警棒、手錠、無線機、さすまた、盾など)を見せてもらったり実際に触ったり身につけたりする経験をしました。また、移動交番の中に入ったり、白バイにまたがらせてもらったりしました。白バイ体験では、サイレンを鳴らしてくれたりエンジンをかけてくれたりと、大サービスでした。

消防署では、始めに救急車の説明を受け、中に入って装備品を見せてもらったり、選抜の2名がストレッチャーに乗せてもらったりしました。その後、ポンプ車の前で実際に出動する際の防火服一式の着替えを実際に見せてもらいました。開始から装着完了まで、30秒弱という早業でした。ポンプ車見学の後は、はしご車を見学しました。家髙先生と福一小の桜井先生がバスケットに乗り、地上40mの高さまで上がりました。目の前で見ることができて良かったです。 「火が怖くないんですか」という質問に対して、消防士の方が「火はすごく怖いけど、みんなの安全や命を守るために頑張っています。いつもいろいろな訓練をしたり、身体を鍛えたりして、準備をしています。」と答えていたのが印象的でした。

野田警察署の皆様、野田市消防本部の皆様、たくさん貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。

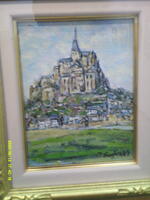

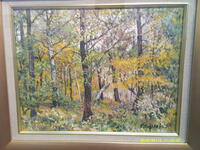

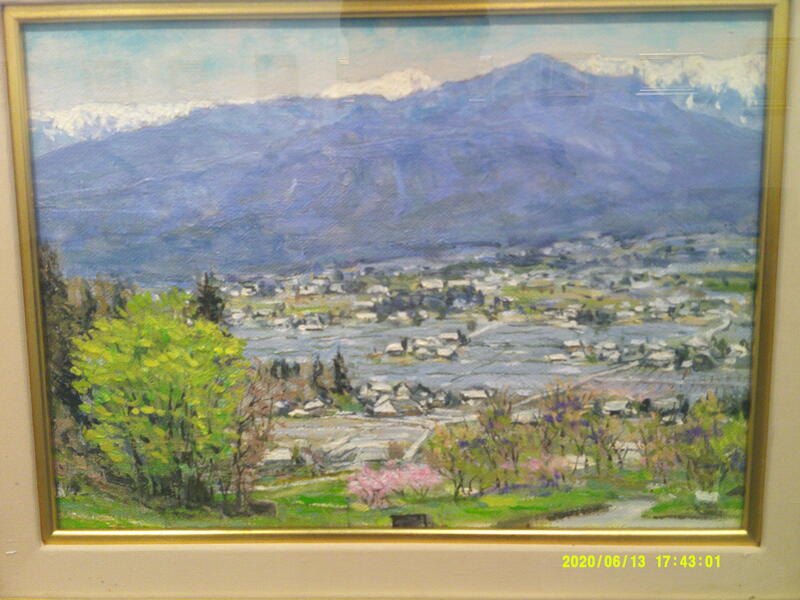

杉﨑先生の個展開催 ~興風会館にて

11月24日(木)~30日(日)まで、興風会館B1の地下ギャラリーで、本校業務員の杉﨑利男先生の絵画展(個展)が開催されています。県知事賞や野田市長賞他、輝かしい受賞歴を持ち、こちらの個展は隔年で開催、さわやかちば県民プラザや都内でも会派の展覧会を開催し出品されています。近辺にお住いの方、あるいはお近くに立ち寄る用事がある方等、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

ご本人にもお話をし、年明けに4~6年生を対象に絵画教室(+講和)を開催したいと考えています。一つ前の「認知症サポーター養成講座」もそうですが、ただ講座内容について学ぶのではなく講師の方の「生き方に触れる・生き方から学ぶ」キャリア教育であると考えています。

6年生 総合的な学習の時間・キャリア教育 ~認知症サポーター養成講座

野田市地域包括センター(野田市南第2高齢者なんでも相談室)、NPO法人マ・メールさんより、講師3人をお招きし、6年生対象の「認知症サポーター養成講座」を実施しました。

脳細胞は、一度死ぬと再生しないので、認知症を治すことはできませんが、周囲の人の支えによって進行を遅らせることは可能です。認知症になってしまった高齢者の方々の尊厳を守りながら強制していくための基本について、マ・メールの飯田様より、大変わかりやすくお話いただき、またロールプレイングを取り入れることで、自分事となるような素晴らしい講座でした。自分の父も後期高齢者で施設に入っていますが認知症を患っており、まさに自分事として話を伺わせていただきました。

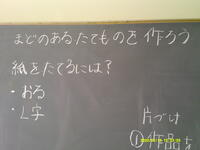

2年生 図工 ~まどのあるたてものを作ろう

2年生は図工で、カラー工作用紙を素材にし「まどのあるたてものを作ろう」の学習に取り組んでいます。今回の重要なポイントは、「まどのある」ということで、はさみで切ることができないので、カッターを使って作業を進めることにあります。担任の國分先生から、使い方についてとても丁寧に「けがをしないための使い方」がありました。若干、おぼつかない様子の子もいますが、國分先生や教務の家髙先生(助っ人先生)の支援を受け、上手にカッターを使って「まど」を切り取ることができていました。

デザインにも個性が出ますが、それぞれが「自分の想い」を込めて、素敵な作品を作っていました。ありきたりですが、「上手だなぁ。すごいなぁ。」が、第一の感想です。自分が小学校時代一番苦手意識が高かったのが図工(特に工作)で、それを引きずり教員になってから一番指導が苦手なのも図工なので、福二小の子どもたちの図工好きには、いつも新鮮な驚きがあります。あの頃も「今のような図工」であれば、少しは違っていたのだろうなぁ。

1・2年生 体育 ~持久走記録会走路確認・てつぼうあそび

12月1日の持久走記録会試走、6日の記録会本番に向けて1・2年生が実際のコース(スタート前~ゴール後まで)の確認を歩いて行いました。そんなことまで!?という方もいるかも知れませんが、特に1年生にとっては、大勢の人が見ている中で緊張があるのと、いつも業間や体育の時に走っているときとは周回数やスタート・ゴールが違うので、必ず必要なことなのです。歩いてコース確認⇒その後に試走の過程を経ても間違える子が出て当たり前!くらいなのです。全員が、間違えることなく最後まで自分の力を出し切って走りぬくことができますように。

その後は、「てつぼうあそび」に取り組みました。「鉄棒運動」ではないので、腕で体を支えたり引き付けたりする感覚、身体を逆さにしたり回転したりする感覚を、楽しみながら身に詰められるとよいです。

4年生 総合的な学習の時間 ・食育 ~ みそ天地返し

野田市農政課の方と、農産物加工推進協議会加工研究会からの2名の方を講師に迎え、4年生が昨年12月に仕込んだみその「天地返し」を行いました。

「天地返し」とは、仕込んだみそを空気に触れさせて微生物の働きを活性化させ、発効促進と風味アップを図る作業の総称です。今日は表面にできたカビの部分をスプーンで除去した後に「チョッパー」と呼ばれる機械に仕込んだみそを入れ、攪拌しながらすりつぶして空気に触れさせました。攪拌したことにより、体積も少し増えます。「うわぁ、ひき肉みたいだぁ!」出口から出る摺り潰されたみそを見て、子どもたちから自然に声が上がりました。少し味見をした後で、再び密閉し寝かせたら、「福二小特製みそ」の完成です。楽しみですね!また、近いうちに3年生が来年出来上がるみその仕込み作業を行います。講師の皆さん、ありがとうございました。

1年生 生活科 ~リース&クリスマス飾り用折り紙

1年生は生活科で、以前も御伝えしたさつまいものつるを使ったリース作りと(それが終わった子は)、クリスマス飾りの折り紙作品を作っていました。

照内先生、狼先生、本日のSpecialゲスト?市のSSC西原先生のサポートを受けたり、友だち同士で相談したりしながら、一生けん命に作品作りの取り組んでいました。こういう「ふれあいある活動」が、ICT・リモート学習では難しいことであり、友だち同士、あるいはクラス全体の温かい雰囲気の中でこういう学習活動が展開できることが、福二小の素晴らしさであると思っています。

6年生 音楽 ~旅立ちの日に…卒業式に向けて

6年生は音楽の学習で、卒業式に向けた歌の練習に取り組み始めました。ソプラノは、大舘先生の指導で練習、あるとは、教室で自分たちで練習、途中、変声期を迎えた男子2名を大舘先生が個別指導、教室ではソプラノ・アルトを合わせて…で、今日の時間では6年生が自分たちで練習に励む様子がよく見られました。

まだまだ音程等不安定ですが、「取組初めにしてはよく歌えてるなぁ」と思ったら、今の6年生は卒業生の人数があまりにも少なかったので、5年生の時にも歌っていたのですね。ソプラノが3人とかなり少なく偏っていたのですが、Rさんが「私、ソプラノに行くわ」と言って、アルトからソプラノに転向し、バランスがかなりよくなりました。大舘先生もかなり空気を吹き込んで下さり、6年生自身も「この歌を卒業式で歌いたいんだ!!」という気持ちを強くしたことと思います。今日の自主練の姿勢を見れば、君たちは素晴らしい歌声を響かせることが必ずできると思います。ソプラノとアルトが張り合うのではなく支え合って。みんなの心を一つにして、聴く人の心に響く合唱に仕上げて下さい。

4年生 算数 ~直線の交わり方やならび方に注目して調べよう

タイトル(単元名)を見ても???という方も多いかと思いますが、要は「垂直」と「平行」の学習をした後に、それをもとに図形を分類する(台形と平行四辺形の学習)、そこから派生して、ひし形の学習へとつながっていきます。できれば、平行四辺形は台形の特別な形であること、長方形・ひし形は、平行四辺形の特別な形であること、正方形は、長方形・ひし形の特別な形であること、辺りまで踏み込んでほしい単元です。

図形の学習が視覚的に苦手な子は、複数の直線の関係を見ることに困難を感じます。そして、この学習で一番大変なのは、用語の混乱です。「直角と垂直」はどう違うのか?どっちが「垂直」でどっちが「平行」だったっけ?辺りはマストです。さらに言うと、縦方向、横方向、斜め方向と、直線の向きによって「違うもの」と捉える児童もいます。この単元では、ぜひ教材を横にしたり斜めにしたり、半回転させてみたり…というような活動にも取り組ませたいです。

5年生 川口市科学館

5年生 スキップシティ ニュース番組体験中

5年生 スキップシティ 昼食タイム

5年生 スキップシティ くらしプラザ体験中

5年生校外学習

スキップシティに到着しました。

スケアード・ストレイト交通安全教室

3・4校時にかけて、プロのスタントマンによる交通事故の再現を通して、交通事故の恐ろしさや事故が起きる要因を学ぶ「スケアード・ストレイト交通安全教室」を実施しました。

まず、体育館で校長からは、「今回の交通安全教室の意義と、心に刻み込んでほしいこと」を話した後、野田警察署の署員の方から、自転車に乗るときの基本の注意事項と乗る前の点検の仕方(ブタハシャベル)を教わりました。

その後、校庭に出てスタントマン(実際に「キングダム」や「東京卍リベンジャーズ」等の映画に出演しているそうです)様々な具体的な要因を挙げながら、交通事故を再現してくださいました。目の前で起こる事故に、感嘆の声を上げる子どもたちも多く、「事故の怖さ」を十分に感じ取ってくれたようでした。「自分の命は自分で守る」災害からも、犯罪からも、そして交通事故からも、一つしかない大切な命をしっかりと守れるようになりましょう。

にじいろ学級 生活単元学習 ~ 校内授業研究会

にじいろ学級で、校内授業研究会を実施しました。カードゲーム「はぁって言うゲーム」で、笑い合い、緊張を解き解して気持ちをリラックスさせて、話し合い活動に臨みます。今日の話し合いのテーマは「(なかよし交流会の)お疲れ様かいを開こう」でした。

①みんなが必ず1つ以上の意見を出す(表す)ようにする②友だちが話しているときは、最後まで聞く③友だちが聞きやすい声の大きさで話す④友だちと意見が違っても否定はしない という、4つの話し合いのルールを確認してから、スタートしました。みんなでしたい色々な遊び、調理実習、お菓子作りなど、自分がしたいこと、みんなで楽しめることの意見がたくさん出され、ルールを守って話し合うことができました。

全担任が授業を参観しましたが、特に若年層の先生たちには、声かけの仕方、タイミングや配慮、カードの工夫、言葉で伝えるだけでなく可視化するなど、様々な面において勉強になる授業だったと思います。にじいろ学級のみなさん、楽しく、そして心に残る「お疲れ様会(お楽しみ会)」が、できるといいですね。

5年生 図工 ~1版多色刷り版画に挑戦!

5年生が一版多色刷り版画の作成に挑戦しています。思い思いの表現したいものを、版に下絵として描き、白くしたい部分を彫った後、まずベースとなる(背景・下地を兼ねる)色で1度目を刷り上げます。版と版画用紙が乾いたら、2色目で色を付けたい部分を彫り、違う色で2回目を刷り上げます。最後に3色目で色を付けたい部分を彫り、また違う色で3回目を刷り上げます。

1枚の版で、3色の色を重ねて刷るので一版多色刷りといいます。今回の版画は、今までと違い「線彫り」ではないので、彫るのもなかなか大変ですが、実は版は木ではなく、樹脂発砲ボードで子どもたちにもすいすい彫ることができます。また版画用紙は自然乾燥待ちですが、こちらのボードは水洗いして拭くことで、比較的早く次の作業に移ることができます。

今日は、ほぼ全員が1色目の刷り上げまで終わりました。この後、2色目、3色目と重ねて素敵な作品を完成させてください。

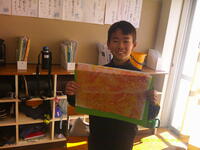

4年生 図工 ~幸せを呼ぶカード

4年生は図工で「幸せを呼ぶカード」作りをしていました。

誰に、どんなカード(クリスマスカードだったり、バースデーカードだったり、お礼のメッセージだったり)を贈るのかを考えた後、それにふさわしいデザインや色の組み合わせ、そして添える言葉等を考えて制作します。

自分の想いをカードに託して、もらった人が嬉しくなるようなカードが作れたらよいですね。カードを開いたときに、その人が幸せな気持ちになれますように。その人の喜びが、作ったみんなに伝わりますように。

1年生 生活科 ~聖華保育園との交流会に向けて

1年生は、今週の金曜日に聖華保育園を訪れての交流会を実施する予定です。その交流会に向けて、始めの会や終わりの会の進行練習、一緒に踊る(教えてあげる)ダンスの練習、大きなかぶの劇の練習に取り組んでいました。

自分がのぞいた時には、「ツバメ」(YOASOBIさんの曲だったことを今日初めて知りました)のダンスを一生けん命練習していました。その時の、表情がとても素敵でした。「自分たちが心から楽しまないと、一緒に遊ぶ保育所のお友だちを楽しませることはできない」と思うので、今日の1年生のみんなの姿を見て、とても嬉しかったです。

3年生 理科&総合的な学習の時間? ~麦蒔き

3年生が、事務支援員の植竹先生と地域在住の坂巻さんの指導の下、「麦まき」を行いました。

2校時後半に、籾殻と肥料をまき、3校時の体育の時間の間に、坂巻さんがトラクターで畑を耕してくださいました。そして、満を持して4校時に「麦まき」です。とても小さな粒なので、蒔くのも大変そうでしたが、植竹先生に掘っていただいた溝の中に麦の種をまき、優しく土をかぶせて上手にまくことができました。

トラクター作業だけでなく、麦の種まで提供して下さった坂巻様、本当にありがとうございました。

図書館を使った調べ学習コンクール&青い空運動実践作文 ~表彰式

図書館を使った調べ学習コンクールにおいて、本校4年生児童が中学年の部で優秀賞を受賞しました。第1回の最優秀賞に始まり、これで3年連続の表彰となります。この調べ学習コンクールに於いて、3年連続で野田市のTOP3に入っていること(継続していること)が、本当に素晴らしいと思います。受賞作は、本人と保護者の了解を得て、図書室に展示いたします。

また、昨日は「あおいそら運動推進大会」が興風会館で開催され、第45回実践作文優秀賞ということで、これも本校4年生児童2名が表彰を受けました。尚、この他にも保護者の部でP本部さん1名が優秀賞を受賞、本校教職員より打越養護教諭が「人命救助」により善行賞を受賞したことも重ねてお知らせします。

6年生 家庭科 ~完全復活!!

先週、14名中8名(にじさんを含めると16名中10名)が欠席(あるいは出席停止)していた6年生が、元気な姿を見せてくれました。6年生に関しては「完全復活!!」を宣言しても大丈夫だと思います。

家庭科の学習の様子を取材しに行きましたが、久しぶりにクラスの仲間が大勢登校してきたこともあり、逆に心配してしまう程_超ハイテンションでした。それでも、はじけるような笑顔を見られることは本当にうれしいことです。

卒業までの登校日数は、80日を切っています。悔いの残らないように。仲間と笑顔で過ごせる日々を大切にしよう。

子どもたちの笑顔が帰ってきました!~学校再開

2日間の「学校閉鎖」を終え、学校に子どもたちの笑顔が帰ってきました。兄弟間以外での新たな感染者はなく、閉鎖前から出席停止になっていた児童の多くも戻ってきました。難しい決断でしたが「学校閉鎖」の判断が誤りではなかったことに胸をなでおろしています。これで、休み明けの月曜日には、インフルエンザAからの完全復活の宣言が出せそうです。

保護者の皆様、ご理解ご協力ありがとうございました。心配して下さった地域の皆様、ありがとうございました。

グリーンボランティア

子どもたちは、学校閉鎖で登校していませんが、職員は勤務を要する日であり(年休取得を推奨しましたが)学校は開いています。

今日は第2木曜日ということで、自分と教頭とで自治会の資源回収のお手伝いに行かせていただきました。その後のグリーンボランティアの活動も通常通り実施し、①卒業式に向けたパンジーの定植のためのプランター作り②土手斜面の除草③イチョウの木を短く切る作業 をしていただきました。

イチョウの剪定作業は、高所用の脚立を使っての自分の仕事でしたが、今回の作業のおかげで通常の脚立を使って業務員さんにお任せできるようになりました。グリーンボランティアに参加して下さっている皆さん、皆さんのおかげで学校の環境が良い状況に保たれています。いつもいつも、本当にありがとうございます。

学校閉鎖のお知らせ…残念!!

本日、インフルエンザによる出席停止が13名、発熱及び風邪症状等による欠席者が6名となり、全校の1/4を超えました。(+職員1名)本校のような少人数学級だと、学級閉鎖は感染症蔓延防止の効果はほとんどないのですが(今までも学級閉鎖の措置はしていません)今回のようにある学年で多くの欠席、他学年でも1~2名ずつという状況ならば、兄弟関係も含め「学校閉鎖による感染症蔓延防止」の効果は十分にあるとの判断で、学校医、養護教諭とも検討した上で、明日12日(水)と13日(木)の学校閉鎖を決断いたしました。留意事項についての文書を配布したので、確認していただきご理解ご協力をお願いします。

資源回収手伝いとグリーンボランティアは実施予定です。皆様、お気をつけください。

なかよし交流会

福一小・福二小・二ツ塚小・福田中の四校の支援級の児童生徒が一堂に会して交流活動を行う「なかよし交流会」が本校を会場にして実施されました。

体を動かして遊ぶゲームが中心となるので、今日はけやきルームではなく、体育館で行いました。4つの学校で考えてきたレクゲームをそれぞれの代表さんがリードして行いました。遊びの交流を通して子どもたち同士が仲良くなるのもあっという間で、笑顔あふれる素晴らしい会となりました。

来校して下さった3校のみなさん、ありがとうございました。皆さんの笑顔と目の輝きがとても嬉しかったです。

1年生 歯みがき教室

保健センターから、歯科衛生士の先生を講師にお迎えして1年生の「歯みがき教室」を行いました。最初に、食べ物の消化について、黒板に貼った布製の掲示物を使って、丁寧にお話がありました。そのあとは、葉の模型を使って乳歯と永久歯、歯の働きとうについて説明を受けました。「8020運動…80歳で20本の自分の歯を残す」についてと、歯肉炎・歯周病のお話の後、動画を視聴して「染め出し法」を用いた歯みがき指導を受けました。

話がとてもわかりやすく、また「染め出し法」による歯みがき指導は子どもたちにとって楽しいうえに、視覚的に汚れが分かるのでとても良かったです。乳歯のむし歯や以上は、永久歯にも影響を与えます。そして、永久歯は一生で1回だけの大切な大切な歯です。歯みがきを含め「葉を大切にする習慣」をしっかりと身につけさせたいです。

PTAバザー大盛況!!

午前中の3校合同芸術鑑賞会に引き続き、午後はPTAバザーが行われました。体育館でのゲーム、バザー、理科室での花の販売、プラ板づくり、図書ボラさんブース、外ではフランクフルト、焼鳥、チョコバナナ、おにぎり、ドリンクなど飲食物の販売、また4年生が収穫したトウモロコシを活用して作ったポップコーンの販売も行いました。

本校児童、保護者の方々はもちろんのこと、地域の方々、卒業生も数多く足を運んでいただき、大盛況のバザーとなりました。足を運んでくださった保護者の皆様、地域の皆様、卒業生、そしてバザーの企画運営・準備に大変お骨折りいただいたバザー委員の皆様、PTA本部の皆様、本当にありがとうございました。

3校合同芸術鑑賞会 ~ミュージカル「注文の多い料理店」

二ツ塚小学校を会場として、福一小・福二小・二ツ塚小の3校合同芸術鑑賞会が開催されました。劇団キャロットさんによるミュージカル「注文の多い料理店(宮沢賢治 原作)」を観賞しました。少人数の劇団でしたが、たくさんの楽器を使い、体育館いっぱいをステージにして素敵な演目を披露してくれました。

序盤、子どもたちには少し難しかった気もしましたが、コミカルな動きを取り入れてくれたこともあり、最後まで飽きることなく観賞することができました。企画運営してくれた二ツ塚小の方々、素晴らしい劇を演じてくれた劇団キャロットの皆様、本当にありがとうございました。・・・バスで学校に戻り、この後は待ちに待ったPTAバザーです。

祝!?今年度 福二小HP閲覧カウンタ数 300万件突破!!

本日、今年度4月からの本ホームページ閲覧カウンタ数が3,000,000(300万)件を突破しました。どういうシステムでこの閲覧カウンタの数がカウントされているのか謎なのですが、全校児童74名の学校のHPが1日平均で1日平均で約14000回ほど開かれているということになります!?!?!?

実は、先月一度ガクッと下がり(約30%の減、それでも1日平均約8800件)「あれ?」と思ったのですが、10月後半からは再び上昇し、1日15000件前後をキープしています。これからも、児童の活動の様子や学校行事等を掲載し、福二小の良さ、子どもたち、保護者、地域の方々、本校職員の素晴らしさを伝えていきます。

今後とも、よろしくお願いします。

福二小マスコットキャラクター&ジェミニ大先生作成アレンジ画像集(もちろん、左上がオリジナルです)

5年生 音楽 ~こもりうた…日本独自の音楽

5年生が、音楽で「こもりうた」の学習をしていました。「ねんねんころりよ~」から始まる「どこかで聞いたことがあるランキング?」があれば、間違いなく最上位に近い有名な曲です。

ちょっと、調べてみたいことがあって検索をかけたら「こもりうた」「子守歌」「子守唄」「ねんねんころりよ」と4つの曲名がHitしました。正式名称はどれ?に興味がわき、ジェミニ大先生に相談してみました。

「こもりうた」は教科書などで使われることが多く、この唄(歌)を子守唄(歌)の代表的なものとして扱う際の、より一般的な名称・分類として用いられることがあるとのこと。また、歌と唄の使い方には明確な基準はなく、歌は広く声楽全般を指し、洋楽・童謡など、より新しい時代の歌を含む。教科書などで使われるのはこちらが多い傾向で、唄は三味線などの邦楽の伴奏を伴う日本の伝統的な歌(俗曲、民謡など)や、古い時代の歌に用いられることが多いです。子守唄は民謡の一種として扱われることが多いため、こちらが使われることも多いとのことでした。

そして、正式名称は…この4つではなく、「江戸の子守唄」が、この歌の起源とされる最も伝統的で代表的な名称で最も適切であるとのことです。(他の4つの曲名もまちがいではない)

音楽ワークの座学作業の後、この曲のリコーダー演奏に挑戦しましたが、手が小さい(指が細い)ことと、息の吹き込み方が強くなりがちなので、「低いド」の音を出すことにみんな苦労していました。

6年生 算数 ~比例を使って

6年生が算数で、「比例(正しくは正比例)」を使った文章問題に取り組んでいました。y=決まった数×X(またはX×決まった数)という関係が成立している時に、一方がもとの○倍であれば、もう一方も、もとの○倍になるという考え方で問題を解きます。「3mで20gの針金が12mなら、何g?」が基本で、「長さが4倍になれば重さも4倍になる⇒12÷3=4 20×4=80 答え 80g」というのが、基本の問題にあたります。

これが、整数なら問題ないのですが「3mで20gの針金が7.2mだと…」とか「3/5mで40/3gの針金が2.3mだと・・・」のように、分数や小数、あるいは両者混在のような問題になると途端に???となってしまったりします。個人的には、比例の問題は、「単位量当たりの大きさ(等分徐)と割合(包含徐)がクロスする(どちらでも可)」問題であり、中学校の数学につなげるためには「分数の活用」をメインに行きたいところ(自分はそうしてきました)ですが、児童の実態やら教科書通りの教え方やらの縛りがあって、これがなかなか難しかったりするのです…

それでも、6年生は伊藤先生に教わったことを使って問題を解いたり、考え方を伝え合ったりしてがんばって取り組んでいました。

業間マラソン

12月6日(土)に実施予定の持久走記録会に向けて、体育や業間で持久走練習に取り組んでいます。得意・不得意ではなく、自分で達成可能なめあてを決めて、そのめあてに到達できるように取り組んでほしいと考えています。とりあえずは、「練習と記録会にしっかりと参加する」「自分のペースで良いから歩かずに走りぬく」「去年(または練習開始時)の記録を超える」あたりが、個人的に全員にめざしてほしいめあてなのかな?と思っています。

全校集会でも、体育主任の青木先生が「めあてをもって取り組むことの大切さ」について、お話しされていました。誰に勝つ必要もありません。自分に負けるな!!