ほごログ

9月の考古学関係展示会、イベント情報

9月の近隣博物館・資料館の考古学情報をお届けします。

(毎月28日ごろに掲載します。随時、情報を更新します。)

(東部地区文化財担当者会リレー展示ー都鳥が見た古代)

・10月24日(金曜日)~11月26日(水曜日)三郷市わくわくライブラリ―(三郷市・パネル展示)

(展示会_閉会日順)

・10月13日(月曜日・祝日)まで 国立科学博物館(東京都台東区)

特別展「氷河期展 〜人類が見た4万年前の世界〜」

・10月31日(金曜日)まで 神川町多目的交流施設(神川町)

企画展「かみかわの古墳を知ろう8~南塚原の古墳2~」

・11月3日(月曜日・祝日)まで 府中市郷土の森博物館(東京都府中市)

「古代国司と国司館~都から来た役人とそのすまい~」

・11月16日(日曜日)まで 柏市郷土資料室(千葉県柏市)

第30回歴史企画展「輝く!柏の縄文オールスター」

・11月24日(月曜日・休日)まで さきたま史跡の博物館(行田市)

令和7年度企画展 「輝く武器・光る技 ー古墳時代の飾り大刀ー」

・11月24日(月曜日・休日)まで さいたま市立博物館(さいたま市大宮区)

第49回特別展「真福寺貝塚-国指定史跡50年-」

・10月21日(火曜日)~11月24日(月曜日)まで 嵐山史跡の博物館(嵐山町)

巡回文化財展比企のタイムカプセル「比企の装い」

*小川町立図書館9月30日(火曜日)~10月4日(土曜日)

滑川町エコミュージアムセンター10月7日(水曜日)~10月11日(土曜日)

吉見町埋蔵文化財センター10月15日(水曜日)~10月19日(日曜日)

・11月30日(日曜日)まで 上高津貝塚ふるさと歴史の広場(考資料古館)(茨城県土浦市)

上高津貝塚ふるさと歴史の広場開館30周年記念第28回企画展「文字が語るもの」

(講演会・シンポジウム)

・10月12日(日曜日)明治大学駿河台キャンパス(東京都千代田区・申込不要)

資源利用史研究クラスター研究成果公開シンポジウム「土偶研究の新展開II~資源利用史と土偶祭祀~」

・10月18日(土曜日)行田市教育文化センターみらい文化ホール(行田市)

主催:埼玉県立さきたま史跡の博物館(電子申請にて申込要、10月3日まで)

シンポジウム 「埼玉古墳群と古代国家成立前夜」

・10月26日(日曜日)埼玉会館小ホール(さいたま市浦和区)

主催:さいたま市教育委員会(申込不要)

真福寺貝塚 国指定史跡50周年記念シンポジウム/ さいたま市内遺跡発掘調査成果発表会

「春日部市20周年の歩み」(年表)を作成しました

春日部市は、2005(平成17)年10月1日に旧春日部市と旧庄和町の1市1町による新設合併で誕生しました。2025(令和7)年10月1日は、合併から20年となる節目の日です。

春日部市の市史編さん事業では、市制施行20周年を記念し、「春日部市20周年の歩み」と題した年表を作成しました。

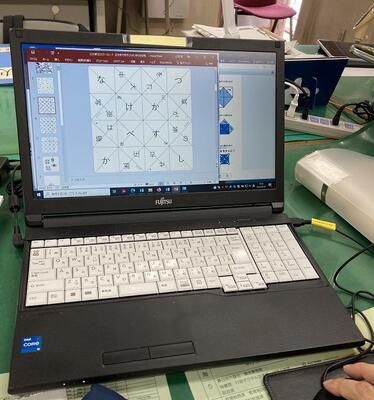

年表では、暦年ごとに市の動きや当時の社会の動きをまとめ、関連する写真やコラム、凧文字などを掲載しています。

▲年表のサンプル

現在の市章や市の花・木・鳥、市の歌や市民憲章の制定をはじめ、かすかべフードセレクションの認定や全国的にも有名な首都圏外郭放水路の完成などが、すべてこの20年間の出来事だったことをご存じでしょうか?

年表を見ると、この20年間に春日部市ではさまざまな制度や施設が作られ、新市としての歩みを進めてきた様子がわかります。細かいところまでぜひご覧ください。

年表に関連して、郷土資料館1階のエントランスでは、ミニ展示を開催しています。

20年間の印象的な出来事の写真のほか、旧庄和町の「広報しょうわ」の最終号や「広報かすかべ」のバックナンバーの一部を展示しています。

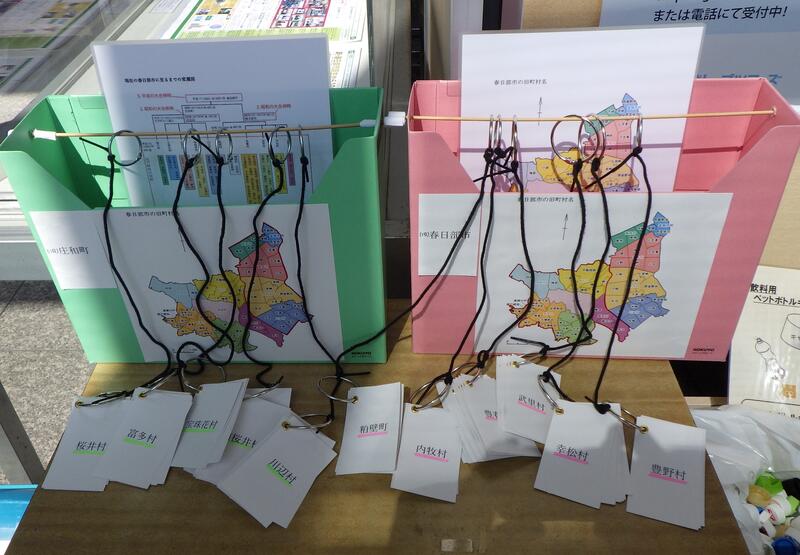

さらに、「春日部市20周年の歩み」に関するクイズや地名カードも作成しました。

春日部市には意外と読み方が難しい地名がたくさんあります。カードをめくって地名の読み方をあててみてください。

現在、市内では旧市役所本庁舎跡地の整備や春日部駅付近連続立体交差事業などが進められており、まちの風景が日々変化しています。新・春日部市としての20年の歩みを振り返りつつ、これからの春日部市も見守っていきましょう。

歴史文化講演会「粕壁商家あれこれ」開催しました

9月21日、郷土資料館歴史文化講演会「粕壁商家あれこれ」を開催しました。

今回、ご登壇いただいたのは、地元出身の大川明弘先生、山口俊一先生のお二人です。

お二人とも粕壁の商家に生まれ、粕小~春中~春高のOB。春日部のなかの粕壁の人。生粋の「粕壁人」とでもいえますでしょうか。かつての粕壁の面影が失われていくことを危惧され、自ら市内の方々に聞き取り調査をしながら、春日部の郷土史を調査されている方で、郷土資料館の調査・研究にもご協力いただいています。

講演は、まず山口先生から「山口家の盆暮正月」と題して、内出町の山口家の年中行事についてお話しいただきました。山口先生は、ご自身のご記憶をたよりに、屋敷の間取りや座敷の様子をイラストにされ、図示しながらご説明いただきました。先生によれば、昭和40年代から盆迎えの食事や作法が、各家の都合で少しずつ変わっていったこと、昭和40年頃から電車の本数が増え、内出町のメインストリートの岩槻新道(かつての国道16号。現県道2号)の踏切が「開かずの踏切」と化し、通りは車で渋滞し、商家は商売がしづらくなっていったこと、などをお話しいただきました。高度経済成長期、農村部では田んぼが宅地に造成され、景観などが目に見えて大きく変わっていきましたが、商家においても、少しずつ暮らしが変化していったことがわかるお話でした。

受講者の方からは「出身は違うがお盆や正月の行事に共通するものがあって面白かった」「お供えの道具や器具の名称・使い方がわからなくなっていくのはとても残念。記録・記憶を残すこと大いに賛同する」などご感想をいただきました。

続いて、大川明弘先生からは「粕壁の商家いろいろ」と題して、明治から昭和初期に至る粕壁の産業や景観のうつりかわり、商家のマークである家印(店印)についてお話をいただきました。

かつて「粕壁には牧場があった」「醤油醸造所があった」とのお話には会場がどよめきました。100年程前の記憶は地元の方であっても知らないことが多く、これを様々な文献を丁寧に読み解き、また、聞き取り調査を合わせて「知られざる粕壁の姿」を明らかにされるお話でした。

個人的に重要な成果・指摘だと思ったのは、江戸時代から明治20年代ごろまで、粕壁に木綿買次商が多くあり、岩槻道沿いに屋敷が集まっているという指摘です。江戸時代には粕壁・岩槻一帯は白木綿の産地で、江戸では岩槻木綿として流通していました。粕壁には岩槻木綿の買次商が多くおり、かつての岩槻道沿いに木綿商が集まっていたと指摘されました。粕壁の産業を岩槻との関わりから理解する必要性を迫るものと思いました。

さらに、重要なのは、粕壁のあらゆる文献をめくり、粕壁の商家の家印・店印を一覧化されたことです。粕壁に関わる史料を見ていると、家印のみ記され、具体的な商店名が表示されない仕切状や伝票もみられます。大川先生の作成された一覧は、資料整理や調査研究の手引きともなる、重要な成果になること間違いありません。

受講者の皆さんからは「楽しく聞かせてもらえた」「今後の春日部(粕壁)を考える上でも示唆的だった」などご感想をいただきました。また「幸松地区ではどうなのか」「粕壁で一番古い商家はどこか」など新たな疑問も投げかけられました。新たな課題については、今後、先生方と相談の上、郷土資料館でも調査に努めていきたいと思います。

当日は、80名余の方にお越しいただき、市民のみなさんの地元「粕壁」への強い興味関心がうかがえる一日となりました。大川先生、山口先生、どうもありがとうございました。引続き、ご指導のほどよろしくお願いいたします。

【今年も準備中】「なぞとき郷土資料」館鋭意製作中です

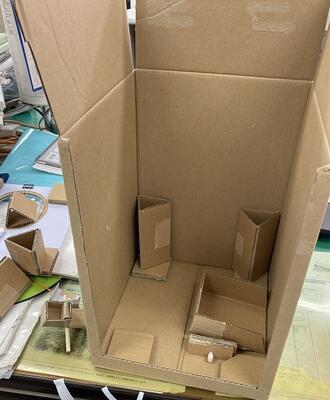

“うっかりハマった人だけ面白い”でおなじみ「なぞとき郷土資料館」の第4弾を準備中です。

今年も昨年と同様に、易しめの問題と、難しめの問題を用意しています!

昨年は易しめの問題でもかなり難しく感じる方が多かったようで、そこは作り手としては反省点でもありました。解答が分かったうえで問題を作る製作者サイドと、問題から解答を導き出す参加者サイドの、難易度の感じ方のギャップを埋めるのはなかなか難しいと実感しました。

今年こそ、易しめの問題は気軽に参加できて、少しのひらめきでクリアできるような問題になるよう思案中です!

もちろん難しめの問題は、「難しいのがいいんだよ」というご期待に沿えるよう、例年並みの難易度を予定しています!

あくまで予定です(笑)

現段階で、最終的なゴールは決まっているのですが、そこにたどり着く過程を問題にするのがなかなか難しく、絶賛頭を悩ませています。

ともあれ、今年もこの企画を楽しみ待ってくれている皆さまのために、頑張って作ります!

開催は10月を予定しているので、近づいたらまたご案内します!お楽しみに♪

よくあるレファレンス(先祖調べ)

先日、ご先祖調べの方が東京からお越しになり、ひいおじいさんにあたる方の出生地が春日部市内だったため、その番地を調べたいとレファレンスがありました。もちろん、図書館でも調べることは可能ですが、図書館には戦前の資料は乏しく、当時(明治時代)の資料(原本)がありませんので、なかなか調べるのに苦労するはずです。

しかし、郷土資料館には、古くは旧石器時代から、ごく最近の資料まで、春日部のありとあらゆる資料が集約されていますので、原資料を検討して様々なことを調べることができます。

さて、今回のご先祖調べは、戸籍謄本の写しから、明治34年(1910)生まれのひいおじいさんの出生地を特定したいとのこと。出生地は粕壁町474番地。

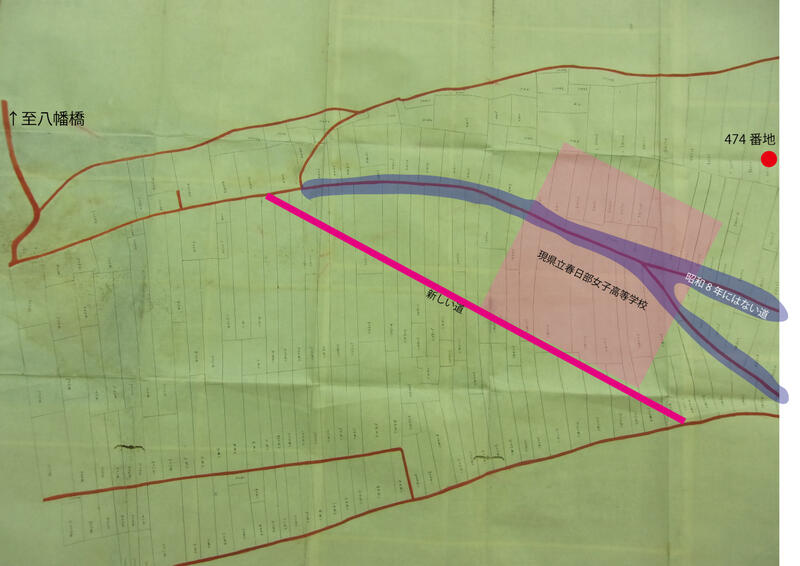

そこで、手っ取り早く、昭和8年(1933)刊『地番・地目・地積入 粕壁町地図 全』で該当の番地を探し、当時の字川久保、現在の緑町2丁目付近にその地番があることがわかりました。

しかし、問題は、明治34年生まれということ。粕壁町では昭和8年に耕地を整理し、地番や地積を付けなおしています。つまり、それ以前との地番と異なる場合があるのです。

当日は、資料出納が不能のため、お帰りいただき、後日、最近市民の方からご寄贈いただいた明治30年代の耕地図を確認してみました。すると、碁盤の目のように整然とした地割りの川久保地内は、明治期には全く異なり、地番も別の地点にあることがわかりました。

明治30年代の474番地は、現在の県立春日部女子高等学校の敷地の東側(現在の粕壁東6丁目)付近にあることが判明しました。かつ、地割りはかつて古利根川の堤防や道沿いに短冊状に分布しています。近世の新田開発された土地であったことがうかがえます。また、土地の整理にあたって、曲線状の道は付け替えられ、四角い土地割りにされ、女子高校舎の南側の敷地は字井戸棚居に編入されることになった模様です。現在にも遺る昔の道もありますが、昭和5年には粕壁高等女学校(現春日部女子高)の校舎が竣工されていますので、周りの風景も段々と変わっていったものと思われます。

と、このように、収蔵資料を活用すれば、まだまだ知らない、わからない、忘れられた春日部の昔のことがわかるのです。収蔵資料を生かすも殺すも学芸員次第。郷土資料館には秘められた力が眠っているのです(郷土資料館のポテンシャル)。

春日部の昔のこと、春日部にゆかりのある人物やご先祖をお調べいただくときには、ぜひ春日部市郷土資料館をご活用ください。ただし、当日ふらっといらして、「明治時代の地図を見せてほしい!」「先祖が春日部の地で何をしていたのか調べてほしい!」というのは、資料の準備・出納・資料閲覧場所の確保等を要するため、困ります。

事前にご連絡をいただけますと幸いです。もちろん、資料がなければ、わらかないこともありますので、悪しからず。