ほごログ

11/22歴史文化講演会「古利根川の変遷」を開催します

11月22日(土曜日)に、昨年刊行された『春日部市史 自然史編』を監修された平社定夫(ひらこそさだお)先生をお招きし、「古利根川の変遷」をテーマにご講演いただきます。本講座は、昨年度行われた「地学さんぽ」講座の座学編として、地学の観点からお話いただきます。

まだ若干名、お申し込み可能ですので、ご興味のある方はこの機会に是非ご参加ください。

●歴史文化講演会「古利根川の変遷」

日時:11月22日(土曜日)14時から16時

場所:教育センター2階視聴覚ホール

講師:平社定夫先生(春日部市史編さん委員、『春日部市史 自然誌編』監修者)

申し込み:郷土資料館に直接、電話(048-763-2455)、電子申請

『春日部市史 自然誌編』で古利根川がどのように記述されているか、下記に引用しますのでご参考ください。

*『春日部市史 自然誌編』は市立図書館で閲覧できるほか、購入も可能です。詳細はこちら

『春日部市史 自然誌編』(春日部市教育委員会2024)PP.43-45より引用

大落古利根川

<農業用水路、および灌漑用水の供給>

春日部市を縦断する大河川で、大落の名は主要な農業用排水路の意味をもつ。大落古利根川(一級河川)の起点は杉戸町下野だが、その先は青毛堀川、葛西用水路へとつながる。青毛堀川は加須市下高柳で北青毛堀川と南青毛堀川に分かれ、河道は加須市平永、志多見付近まで追える。また、葛西用水路は北西に向かい、羽生市本川俣の利根川沿いの葛西親水公園まで続く。

青毛堀川は農業用排水路で、水田で不要となった水や雨水を集めて流下する。したがって大落古利根川は加須市西部から春日部市、そしてその先までの水田の不要な水を集めている河川といえる。一方、葛西用水路は灌漑用の水路で青毛堀川との合流点から越谷市大吉(逆川との分岐地)までは大落古利根川と河道を共用している。よって、大落古利根川は田畑に水を供給するという役割ももつ。

大落古利根川は越谷市と松伏町を結ぶ寿橋の上流の古利根堰で水位の調整が行われている。これは、洪水防止や農業用水の確保が目的で堰は毎年4月の始め頃から水門を下ろす。そのため、古利根川の水量はかなり増え、普段との水位の高低差は約3mにもなる。この古利根堰で溜められた水は、春日部市、越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町の農地に供給されている。なお、元荒川の末田須賀堰(さいたま市岩槻区新方須賀、永代橋そば)も、同様に岩槻区、春日部市、越谷市の農地に灌漑用水を供給している。

<舟運>

川舟による物資の輸送は人馬よりはるかに効率的であることから、大きな河川では舟運が発達した。利根川東遷事業により新しい古利根川が生まれ、その古利根川が江戸と春日部を結ぶ物資の河川輸送のルートとなった。河岸場は物資の荷積みや荷揚げの場で、当時の面影は上喜蔵河岸(春日部市粕壁)や下喜蔵河岸(春日部市粕壁東)で見ることができる。春日部市の下流では、権兵衛河岸(松伏町大川戸)、民部河岸(松伏町松伏)、赤岩河岸(松伏町上赤岩)、桃河岸(松伏町上赤岩)、そして川藤河岸(吉川市川藤)が確認されている(彩の川研究会2015)。なお、春日部の上流では河岸場は知られていない。

舟運の開発は、年貢米の江戸への輸送が主たる目的であったが、年とともに他の物資輸送も行われるようになり、河岸場は結構なにぎわいになった。主な運搬物を見ると、酒、縄、肥料、桐箱などである。また桃河岸(松伏町上赤岩、桃の生産地)からは日持ちしない桃が江戸まで送られていた。

(参考文献)

彩の川研究会2015「埼玉県の舟運と現在も残っている河岸の歴史」調査報告書 公益社団法人日本河川協会 彩の川研究会P.240

春日部ゆかりの企画展(1)「埼玉の食と菌類」展(県立川の博物館)

文化の秋。各地の博物館では、力のはいった特別展(企画展)が開催されています。

今回は、春日部にゆかりのある事物が紹介された他館の企画展をご案内したいと思います。

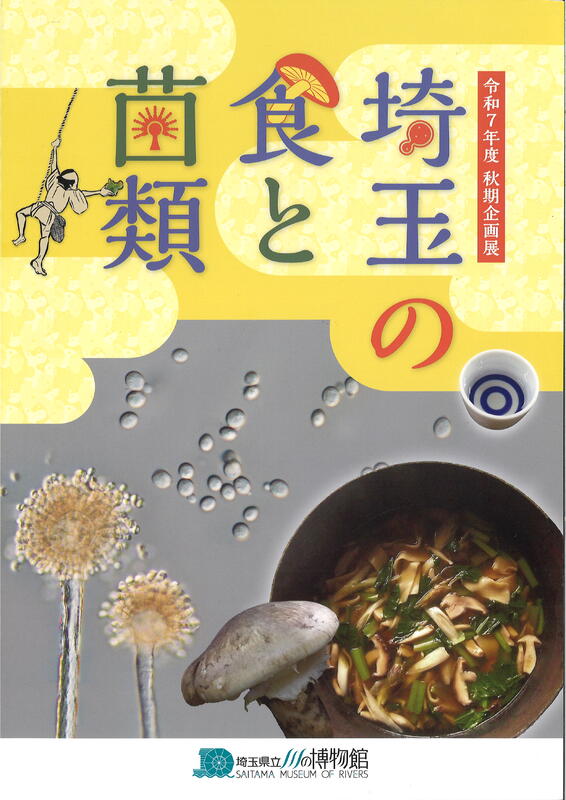

第一弾は、埼玉県立川の博物館による「埼玉の食と菌類」展です。

展示では、県内の特徴的な食文化を支えてきた菌類に焦点をあてたもので、「きのこ」をはじめ、味噌・醤油・酒類など「コウジカビ」や「酵母」による発酵食品、食と菌類に関わる歴史民俗を紹介しています。

春日部市域でも、かつて味噌・醤油・酒づくりが盛んでしたが、県内でも特徴的なのが、ビール醸造。ビールがまだ珍しかった明治時代に、市内でビール醸造がされていたことを知る方は意外と少ないかもしれません。

ビールは、大麦の麦芽に含まれる糖を酵母がアルコールに分解してできるお酒で、「菌類」にも関わる飲み物です。

明治時代、春日部の赤沼で起業したマルコ商会は、埼玉県産のビールの草分けともなった「マルコビール」を醸造しました。近年、明治期に使用されていたラベルのデザインを活用し、クラフトビールとして復刻しています。ビール醸造をはじめた赤沼の旧家には、当時の工場の様子を伝える記録や、ビール醸造にかかわる資料が伝えられており、実は、ブログ担当者は、かわはくの学芸員さんの調査にも同席させていただきました。

川の博物館(通称:かわはく)は、自然科学領域の学芸員さんが多く、県内の博物館でも特徴的な企画展示や催し物に取り組まれています。今回は「菌類」についてご研究されている学芸員さんが展示の主担当のようで、身近な食に菌類が関わっていることをわかりやすく学べる内容となっており、かつ埼玉の歴史民俗、人文領域にも及ぶ文理融合の展示です。

担当者は、図録を頂戴しただけで、展示はまだ拝見していませんが、赤沼のマルコビールゆかりの資料が展示されているようですし、県内のビール、日本酒、ウイスキー、そして、きのこなど、文化の秋もとい、食欲の秋にふさわしい内容となっているようです。ぜひ、春日部のビールの歴史とあわせてお楽しみいただければと思います。

会期 2025年10月4日(土)〜2025年12月7日(日)

会場 埼玉県立川の博物館(〒369-1217 埼玉県大里郡寄居町小園39)

10月の考古学関係展示会、イベント情報

10月の近隣博物館・資料館の考古学情報をお届けします。

(毎月28日ごろに掲載します。随時、情報を更新します。)

(東部地区文化財担当者会リレー展示ー都鳥が見た古代)

・10月24日(金曜日)~11月26日(水曜日)

三郷市わくわくライブラリ―(三郷市・パネル展示)

(展示会_閉会日順)

・10月31日(金曜日)まで 神川町多目的交流施設(神川町)

企画展「かみかわの古墳を知ろう8~南塚原の古墳2~」

・11月3日(月曜日・祝日)まで 府中市郷土の森博物館(東京都府中市)

「古代国司と国司館~都から来た役人とそのすまい~」

・11月14日(金曜日)まで 土器の館(さいたま市大宮区)

「出土品から見る戦国時代のさいたま市」

・11月12日(水曜日)まで キヤッセ羽生(羽生市)

「永明寺古墳県指定10周年記念パネル展」主催:羽生市教育委員会

*以下、巡回します

1月14日(金曜日)~12月8日(月曜日)羽生市役所

1月17日(土曜日)~2月16日(月曜日)村君公民館

3月7日(土曜日)~5月6日(水曜日)羽生市立郷土資料館

・11月16日(日曜日)まで 柏市郷土資料室(千葉県柏市)

第30回歴史企画展「輝く!柏の縄文オールスター」

・11月24日(月曜日・休日)まで さきたま史跡の博物館(行田市)

令和7年度企画展 「輝く武器・光る技 ー古墳時代の飾り大刀ー」

・11月24日(月曜日・休日)まで さいたま市立博物館(さいたま市大宮区)

第49回特別展「真福寺貝塚-国指定史跡50年-」

・11月24日(月曜日)まで 嵐山史跡の博物館(嵐山町)

巡回文化財展比企のタイムカプセル「比企の装い」

・11月30日(日曜日)まで 上高津貝塚ふるさと歴史の広場(考古資料館)(茨城県土浦市)

上高津貝塚ふるさと歴史の広場開館30周年記念第28回企画展「文字が語るもの」

・11月30日(日曜日)まで 白岡市立歴史資料館(白岡市)

第8回企画展「感じて!縄文土器のぬくもり~掘り起こされた白岡遺産~」

・12月7日(日曜日)まで さいたま市立浦和博物館(さいたま市緑区)

企画展「注目!縄文土器~注口土器」

・12月7日(日曜日)まで 武蔵国分寺跡資料館(東京都国分寺市)

令和7年度秋期企画展「発掘された国分寺市2025」

・12月28日(日曜日)まで 船橋市飛ノ台史跡公園博物館(千葉県船橋市)

「ふなばしを掘る 発掘速報展」

・11月1日(土曜日)から1月25日(日曜日)まで 藤岡歴史館(群馬県藤岡市)

秋季企画展「再発見!時代を創った古代藤岡のモノづくり -発掘された日本列島2018・2024を振り返る-」

・11月18日(火曜日)から1月25日(日曜日)まで 岩槻郷土資料館(さいたま市岩槻区)

企画展「さいたま市の土偶たち」

・3月1日(日曜日)まで 千葉市立加曽利博物館(千葉県千葉市若葉区)

令和7年度企画展示「加曽利B式展ー加曽利の名を持つもう一つの土器ー」

・5月17日(日曜日)まで 群馬県埋蔵文化財調査センター(群馬県渋川市)

令和7年度最新情報展第2期「縄文土器がつくられはじめた頃ーみどり市下谷戸B遺跡の発掘調査から」

(現地説明会)

・11月30日(日曜日)金久保内出遺跡遺跡見学会(上里町)

主催:埼玉県埋蔵文化財調査事業団(11月10日よりホームページから申込み)

10時から14時30分

・12月6日(土曜日)国指定史跡真福寺貝塚 現地見学会(さいたま市岩槻区)

主催:さいたま市教育委員会(申込不要)

午前の部:10時から11時30分、午後の部:13時30分から15時

・12月14日(日曜日)宅地遺跡遺跡見学会(行田市)

主催:埼玉県埋蔵文化財調査事業団(11月25日よりホームページから申込み)

(講演会)

・2月7日(土曜日)埼玉会館小ホール(さいたま市浦和区)

主催:埼玉県埋蔵文化財調査事業団(11月4日からホームページから申込み)

令和7年度東京・神奈川・埼玉埋蔵文化財関係財団普及連携事業公開セミナー

「弥生時代が終わるころ~ムラのカタチとヒト・モノの流れ~」

史跡神明貝塚の解説板を設置しました

西親野井地区にある史跡神明貝塚に解説板を設置しました。神明貝塚は、今から約3,800~3,500年前の貝塚です。貝塚全体がほぼ完全な形で現存し、日本の歴史を語る上で欠かすことのできない重要な遺跡として、令和2年3月に国の史跡に指定されました。現地を訪れた際はぜひご覧ください。

▼現在の神明貝塚

遺跡の保護のためにシートを貼っています。

▼解説板

今後も神明貝塚の適切な保存活用をすすめてまいります。ブログやホームページ等でも情報を発信していきますので、よろしくお願いします。

【東部地区文化財担当者会リレー展示_都鳥が見た古代】三郷市わくわくライブラリーでリレー展示が開催されています

三郷市のわくわくライブラリー(市立図書館・郷土資料館)で東部地区文化財担当者会リレー展示「都鳥がみた古代」が開催されています。

わくわくライブラリーは、市立図書館と郷土資料館の複合施設です。平成26年(2014)に開館し、昨年で開館10周年を迎えました。

わくわくライブラリー10周年記念「三郷の図書館・郷土資料館を振り返る」(三郷市サイト)

わくわくライブラリーは、三郷市役所近くにあり、春日部方面からは、JR武蔵野線三郷駅からバスでアクセスできます。

展示は、正面入口を入って右側の郷土資料館内で開催されています。

三郷市は、埋蔵文化財包蔵地が7カ所登録されており、その内訳は古墳時代、中世の遺跡となっています。古墳時代の遺跡は番匠免地区の自然堤防上で古墳時代と思われる土師器が収集されています。奈良時代・平安時代の遺跡は発見されていませんが、埼玉県指定旧跡「万葉遺跡 葛飾早稲産地」が所在します。

また大正14年(1925)の江戸川流路改修工事の現場で、石川新太郎氏が採集した縄文土器や埴輪が、郷土資料館に収蔵されています。(現在、展示されておりませんので『三郷市史 原始古代・中世史料編』1990をご覧ください)

展示の詳細は下記の通りです。

●三郷市わくわくライブラリー「都鳥がみた古代」

開催期間 令和7年10月24日(金曜日)~11月26日(水曜日)

開催場所 三郷市わくわくライブラリー(市立図書館・郷土資料館) 三郷市谷口618番地1

(JR武蔵野線三郷駅南口から金町駅(三郷市役所・中央通り経由)行、流通団地(三郷市役所経由)行で三郷市役所下車、徒歩5分。つくばエクスプレス三郷中央駅から徒歩12分、 駐車場 24台)

開館時間 平日 午前9時30分~午後7時、土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分~午後5時

休館日 毎週月曜日、年末年始

お問い合わせ (048)930-7759(三郷市生涯学習課)

東部地区文化財担当者会報告書第9集「埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代」も好評発売中(残部僅少)です。詳しくはこちら

*リレー展示「都鳥が見た古代」は、下記日程で開催予定です。

10月24日から11月26日 三郷市わくわくライブラリ― パネル展示

令和8年1月6日から3月1日 宮代町郷土資料館 資料展示