ほごログ

【手作りおもちゃクラブ】からくり屏風を作ろう!

10月12日(日)に“手作りおもちゃクラブ”を開催します。

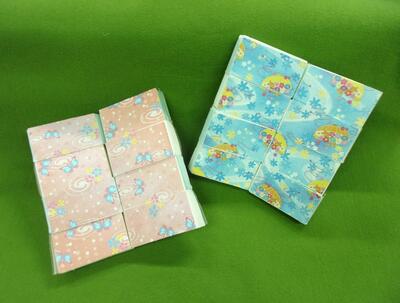

今回作るおもちゃは「からくり屏風」です。

写真ではどんなおもちゃかイメージがつきにくいと思いますので、以下の動画もご覧ください♪

実はこれ、屏風をクルクルと回して、4つの面が現れる仕掛けになっています!

動画内では色紙を使って4色の色を出現させていますが、例えば動物の絵を使えば4体の動物を出現させることもできます。好きな絵柄で試してみましょう♪

仕掛けがあるため、おもちゃの作成には少し手間がかかりますが職員もお手伝いしますので、安心してご参加ください!

手作りおもちゃクラブは申込不要、おもちゃの材料も資料館で用意しています。

当日の午前10時30分と午後2時からの計2回開催しますので、お時間までに郷土資料館にお越しください!

【手作りおもちゃクラブ】

日時:令和7年10月12日(日)午前10時30分~・午後2時~

場所:春日部市郷土資料館(春日部市粕壁東3-2-15)

内容:蓄音機と紙芝居の上演

おもちゃづくり(からくり屏風)

費用:無料

申込:不要(開催時間までに郷土資料館にお越しください)

10月の指定文化財の公開ー榎の囃子神楽・赤沼の獅子舞・銚子口の獅子舞ー

残暑の厳しい日々が続いていますが、今年も民俗芸能の秋季例祭の季節がやってきました。10月は3つの市指定無形民俗文化財が公開されます。

《1.榎の囃子神楽》

祭礼日時:10月15日(水) 午前11時~11時30分

場所:富多神社(神間663)

榎地区では、江戸川小中学校の4年生が総合的な学習の時間で、「榎の囃子神楽」を継承する榎囃子神楽連の皆さんの指導を受けています。毎年恒例の富多神社の祭礼では、児童の皆さんによって囃子と神楽が披露されます。

▲過去の祭礼の様子

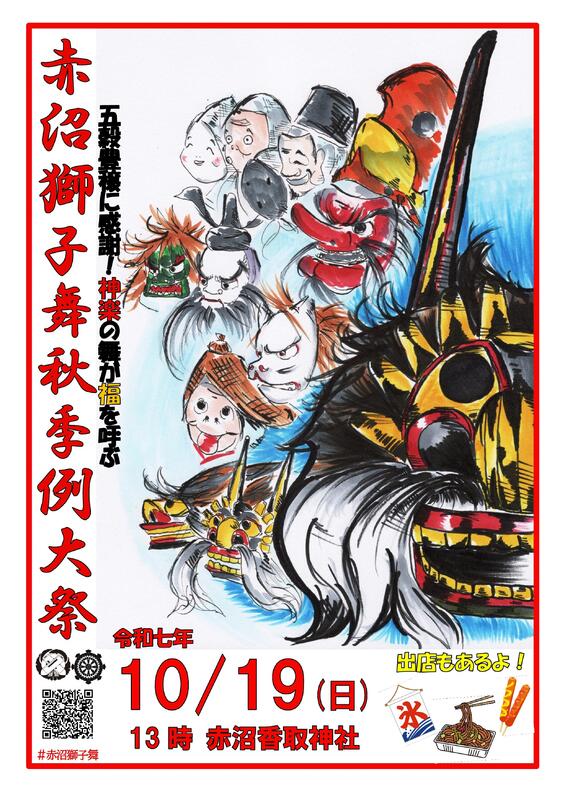

《2.赤沼の獅子舞》

祭礼日時:10月19日(日) 午後1時~3時30分

場所:赤沼神社(赤沼770)

赤沼地区では、「赤沼の獅子舞」を継承する赤沼民俗文化財保存会の皆さんによって獅子舞と神楽が奉納されます。収穫感謝祭である秋季の祭礼では、江戸時代以来の伝統ある三匹獅子舞に加え、ユーモラスな神楽も奉納されます。当日は子ども獅子なども披露されます。

▲赤沼民俗文化財保存会から祭礼のポスターをいただきました

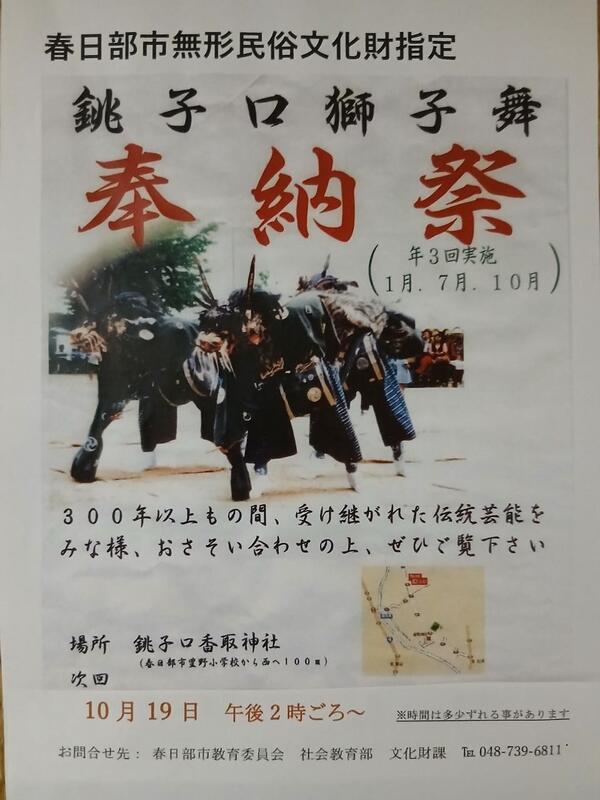

《3.銚子口の獅子舞》

祭礼日時:10月19日(日)午後2時~3時30分

場所:銚子口香取神社(銚子口551)

銚子口地区では、「銚子口の獅子舞」を継承する銚子口獅子舞保存会の皆さんによって獅子舞が奉納されます。銚子口の獅子舞は、赤沼と同じルーツをもつ、江戸時代以来の伝統的な三匹獅子舞です。秋の祭礼では五穀豊穣を祝い、健康への感謝をこめて舞われます。

▲銚子口獅子舞保存会から祭礼のポスターをいただきました。

春日部市の民俗芸能を継承していくために、市内・市外を問わず、多くの方にご覧いただけますと嬉しいです。芸術の秋を楽しむ機会としても、ぜひお出かけください。

「幸松っ子クラブ」でのお囃子教室(第2回)

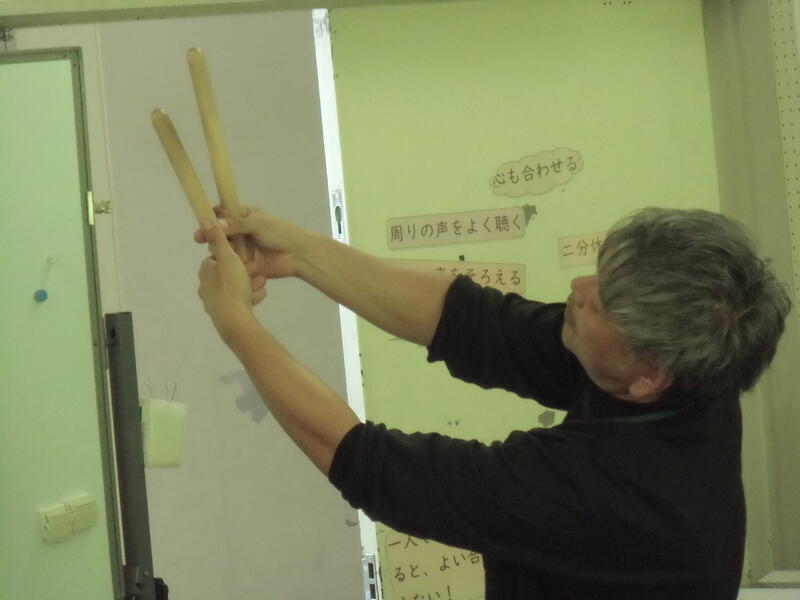

9月29日(月)に幸松小学校の放課後こども教室である「幸松っ子クラブ」の第2回目が開催されました。この中の「お囃子教室」では、幸松地区に江戸時代から伝わる市指定無形民俗文化財「不動院野の神楽」を継承する、「東不動院野神楽保存会」の皆さんが、講師として招かれています。

今回は、総勢13名でのお囃子教室です。半分くらいの子どもたちが第1回に続いて2回目の参加でした。最初に保存会の皆さんによる「ニンバ」というお囃子のお手本を見学します。皆さん興味津々です。

今回は第1回と同様に「ニンバ」の太鼓を叩く練習をしました。まずはバチの持ち方を確認します。手首をやわらかく使えるように、やさしく、でもしっかりと握る力加減が難しいようでした。

バチを持ったら、「天スク ステスク 天ツクツ スク」のリズムに合わせて太鼓に見立てたタイヤを叩きます。タイヤで練習をしつつ、交代で本物の太鼓を叩きました。子どもたちは、生の太鼓の音を楽しみながら、笑顔で叩いていました。

休憩時間には、「7月の春日部夏まつりでお囃子を見ました!」と教えてくれる子もいました。神楽やお囃子に興味をもってくれる子どもたちが、少しずつ増えているようです。

2026(令和8)年2月の春日部市民俗芸能公開事業では、神楽やお囃子の保存会の方々にご出演いただく予定です。詳細が決まりましたら、またお知らせします。

保存会の皆さん、ありがとうございました。

よくあるレファレンス(道しるべ)

よくあるレファレンスの記録。

先日、郷土資料館に展示する近世の道しるべについて、同じ質問が2日連続でありました。

郷土資料館には、2つの道しるべがありますが、うち1つはレプリカ。原物は粕壁の町並みの仲町の東屋さんの店先にあるものです。

質問があったのは、写真奥のレプリカ(というか東屋さん店先の道しるべ)について。

「行先の文字は読めるが、背面に彫られた文章はどんな意味なのか。読んでほしい。」という質問が、奇しくも2日連続でありました。気候も秋めいてきましたから、まち歩き、散策のシーズンにあわせ、重なったのでしょう。2日連続ならば、よくある質問といえそうです。

市域の道しるべについては、かつて紹介したことがあります。市や行政で編さんした様々な図書で調べることができますが、完ぺきな悉皆調査がされているかと問い詰められると…( ;∀;)

今回の道しるべも、行先が刻まれた3面は『埼葛の道しるべ』に掲載されていますが、背面は紙面の都合もあり、調べる手はずがありません。

では、ここで紹介してしまおう。というのが今回の記事。

「ほごログ」に記すことで、後の備忘とするものです。

道しるべには次のように刻まれています。

(正面)東江戸 右之方陸羽みち

(右)北日光

(左)西南いハつき

東は江戸、北は日光、西南は岩槻。

「陸羽みち」とは日光道中のこと。「陸羽道」とは「陸羽街道」のことで、明治以降の奥州道中(日光道中)の別称です。「右之方陸羽みち」の線刻は浅いので、後年に追記されたものかもしれません。

道しるべに刻まれた行先から、この道しるべは、粕壁の上町、新町橋に向かい街道がクランクするあたりに建てられていたものと推定されます。

さて、肝心の背面には次のような字が刻まれています。

(背面)

古来立木表以記岐路方向、今胥議

以石代之

天保五年二月 春日部駅長 熈等立

文を訓釈すれば、次のようになるでしょうか。

古来、立木を表として以て岐路の方向を記す。今、胥議して石を以て之に代う。

意味は、昔は木表(木標・木柱)を立てて方向を示していたが、(宿内で)相儀(議論)して、今は石に代えて(立って)いる。天保5年(1834)2月、「春日部駅長」の「熈等」(関根次郎兵衛孝熈ら)がこの石柱を立てる。

という感じでしょうか。

関根次郎兵衛孝熈は、当時、粕壁宿の名主をつとめていました。「春日部駅長」は粕壁宿の長、すなわち名主の意と考えられます。当時、宿の行政は、複数の役人で相談しながら運営されていましたので、相談の上、木製の道しるべから、石の道しるべに建て替えたというものです。

粕壁宿の辻で行き交う人々を見守ってきた道しるべ。今は数少ない粕壁宿の面影を物語る石造物となっています。

ご参考にしていただければ幸いです。

幸松小4年でばりぃ資料館と子どもたちの声

9月18日(木)、幸松小学校で出張授業を行ないました。テーマは、毎年恒例になりつつある「幸松と水害」です。昨年度の模様はこちら。

4年生の皆さんには、幸松地区で起きた水害の歴史や、地区の先人たちが水害を克服するために講じた工夫をスライドとワークシートで学んでもらいました。授業の内容や様子は、幸松小のブログで紹介いただきました。

ブログでも紹介いただいたように、幸松地区ならではの、幸松小学校ならではの水害の歴史をお話しました。児童の皆さんは、災害の脅威、恐怖もあり、終始、真剣な表情で、話を聞いてくれました。授業の後、児童から「難しかったー」と正直な感想ももらいました。こみいった話題、初めて聞く言葉も多く、ちょっと難しかったのかもしれません。

後日、授業のアンケートをいただきました。これをみると、もちろん「難しかった」「わかりにくかった」と答えている子もいましたが、おおむね、講師が伝えたかったことを理解してくれているようでした。

今回は、アンケートをいくつか紹介し、幸松小の皆さんがどんなことを学び、考えたのかを紹介してみることにします。以下のアンケートは、印象に残ったことは何ですか、という設問に対する回答です。

まず、授業のメインの話題となった、めがね橋のこと。

「めがね橋はただの橋じゃない」という切り口は、通学路にもなっている身近な橋が災害に深く関わり、災害時に役立つモノという意外性もあり、印象に残る子が多かったようです。

そして、「樋門(ひもん)」であるという説明も理解してくれたようです。

樋門の「樋」はシンニョウの点が二つだよ、と板書した甲斐もありました。4年生では習わない漢字もしっかり書いてくれています。

学年には、農村部の不動院野に住む児童もおり、

地区の古い農家の納屋に用心舟(ようじんぶね)を吊るして、水害に備えていること、身近に感じ、印象に残ったようです。

先生からは、事前に当時の資料を間近に見せてほしいというご要望もあり、当日は、明治43年(1910)の幸松地区の水害記録である「幸松村水害誌」を持参しました。

「幸松村水害誌」は、幸松尋常小学校の先生が執筆したこと、その先生は序文に「過去の災害の悲惨な状況を克明に記録し、その記録を後世の人たちに活かしてほしい」と記していること、この記録が、小松小学校に残されていたことを児童の皆さんに伝えました。

小学校の先生の本とは、「幸松村水害誌」のこと。100年以上前の記録(本)を手に取り、幸松の皆さんにとって貴重なものであることを体感してもらえたようです。

記録もあわせ、幸松地区には、水害(湛水)時の古い写真がいくつものこっており、写真もスライドでみてもらいました。

昔の状況をきちんと理解したうえで、今、そして未来に活かしていくこと、先生やおうちの方と一緒に考えてみてください。

幸松小学校の皆さん、どうもありがとうございました。