視聴覚センターブログ

市民パソコンセミナー「はがき作成入門(年賀状編)」

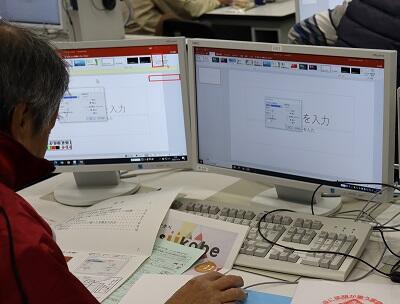

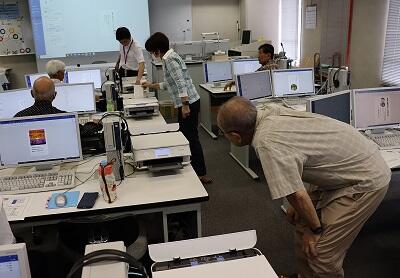

11月13日(木)、15日(土)の2日間、視聴覚センター3階メディア研修室において『市民パソコンセミナー はがき作成入門(年賀状編)』を実施しました。

本講座は『PowerPoint2019』を使用して、イラストや写真、飾り文字等を使った年賀状の文面を作成する入門講座です。今回、初めてPowerPointを使用しての年賀状作りとなりました。

まず最初に、スライド画面をハガキサイズに設定することから始めました。デザイン→ユーザー設定→ハガキサイズの順で大きさを整えました。

続いて、インターネット上にある著作権フリーのイラストを検索して年賀状に使いたいイラストをさがし出し、画面に挿入する方法をお伝えしました。

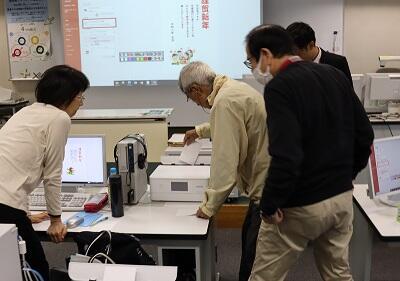

その後、ワードアートやテキストボックスを使って、文字を入力し、文字の大きさや色、フォントの変更方法等を体験し、文面を整え、印刷まで行いました。

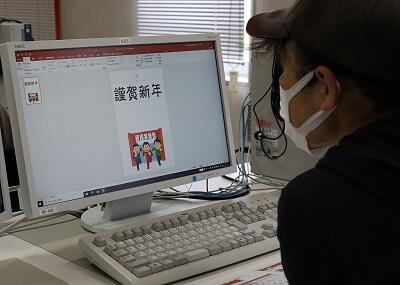

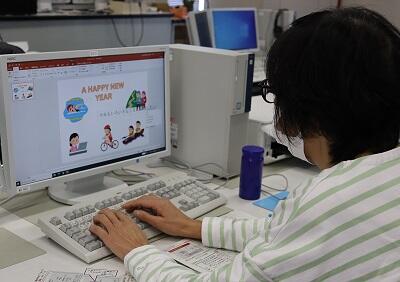

残り30分を使って、PowerPointの起動から1人で行い、年賀状の文面づくりに挑戦していただきました。

受講生の皆さんは、画面に集中して取り組まれていました。インターネット上からイラストや画像を探したり、こちらで用意した素材を使ったりして思い思いの年賀状を作成していました。

参加された皆さんの作品を視聴覚センター3階のエレベーター前に展示しておりますので、ご来館の際には、ぜひ、ご覧いただければと思います。

市民パソコンセミナー「プレゼンテーション作成入門」

10月22日(水)・24日(金)の2日間、視聴覚センター3階メディア研修室において「市民パソコンセミナー『プレゼンテーション作成入門』」を実施しました。

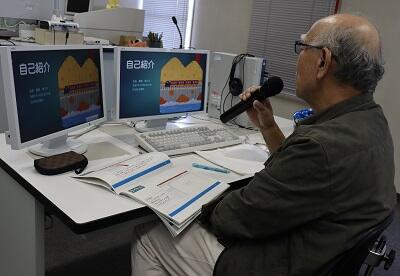

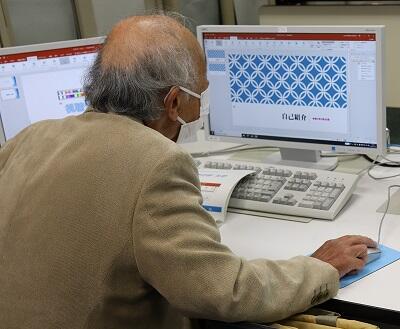

本講座は、プレゼンテーションソフト『PowerPoint2019』を使い、基本操作を学んで2~3枚程度のプレゼンを作ることを目標とした講座です。まず、講師が見本として自己紹介のプレゼンテーションをお見せし、その画面で使用した機能の紹介をしながら講座を進めました。

講座の前半は、起動と終了、背景の設定、タイトルの入力、スライド(ページ)の追加、ワードアートの挿入、アニメーションの付け方等々、盛りだくさんの内容でした。

休憩をはさんで、後半は、インターネットからイラストをさがし出す方法やそのイラストをコピーしてプレゼン画面に貼り付ける方法、画面切り替えの設定等を操作をしながら学んでいただきました。

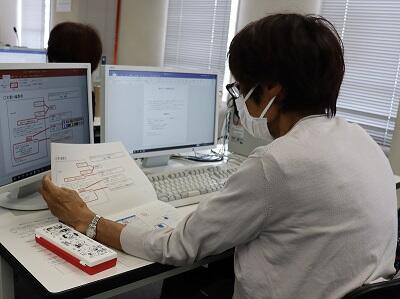

パワーポイントの基本をひととおりお伝えした後、講座の最後の30分間を使って『自己紹介』というテーマで3枚程度のプレゼンづくりに挑戦していただきました。起動から1人で始めました。受講生の皆さんは、時折テキストをみながら、黙々と作業を進めていました。

受講者全員が2~3枚のスライドを作り終えたところで、順番に発表していただきました。どの受講者も個性ある画面を作成し、実際にプレゼンテーションをしながら、思い思いの発表をしてくれました。

市民パソコンセミナー「オンラインミーティング体験(主催者編)」

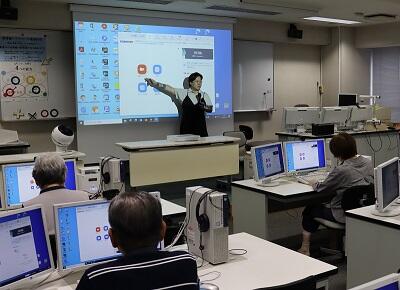

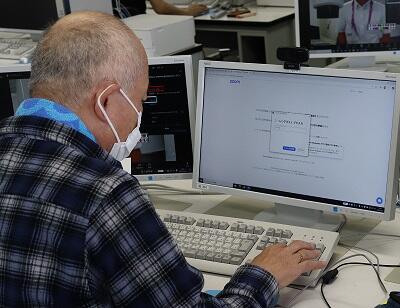

10月11日(土)、視聴覚センター3階メディア研修室において『市民パソコンセミナー オンラインミーティング体験(主催者編)』を開催しました。この講座は、オンラインミーティング会議を『主催する側』に焦点をあてて講座を進めました。

今回の講座は、埼玉県のネットアドバイザーとして県内の小中学校でネットリテラシーの授業等を行っていらっしゃる市民講師の吉田理子様をお招きして開催しました。

まず、オンラインミーティングツールのZoomについて、利用にあたっての基礎、実施する際に必要なものについてお話しいただきました。様々なオンラインミーティングツールがある中で、コロナ禍以降、Zoomが多くの人に使われている理由、日本人に合っている理由などをお話ししていただきました。

あらかじめアカウントを準備していただいていたのでZoomの立ち上げはスムーズにいきました。その後は、主催者側の立場を意識しながら、実際に操作を中心に進めました。

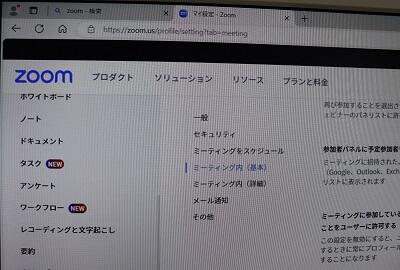

オンライン会議の主催者として、会議前に設定しておくべきことや、事前に会議の詳細設定をネット上で行っておくとよいこと等のお話がありました。実際の設定画面を表示しながら、数多くの設定項目がある中、「10個程度に絞って、ここだけはONにしたほうがよい」というお話は、受講生も参考になったようでした。

会議開催後の主催者としての操作については、共同ホストを設定しておくことや、マイクの設定を確認しておくこと、参加者の名前を会議に合わせた形で変更させておくこと等、主催者としてスムーズな進行を行うためのポイントについてもお話いただきました。

また、オンライン会を開催するにあたって、よくあるトラブルや、その対処法等についてもお話いただき、実際に主催者として会議を開催した際に役立てられる有益な情報を数多く提供していただきました。スマホで参加してくる方は、名前が機種名になっていることや電話回線ではなくインターネット回線を使うよう促すことなど役立つ情報がたくさんありました。

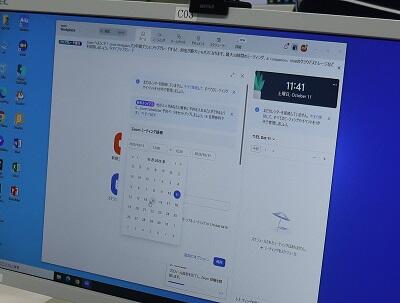

終盤には、3人1組で順番に主催者体験をしていただきました。画面を見ながらヘッドセットごしの会話でしたが、何回もIDやパスワードを入れる作業をすることで、だんだんオンライン会議への入り方が何を見ないでもできるようになっていきました。

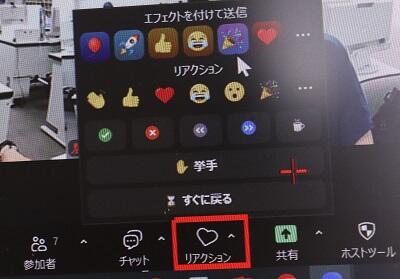

また、チャット機能やリアクション機能、背景のかえ方、画面共有の手順等々、主催者だからこそできる機能を色々教えていただき、受講生も笑顔で操作を楽しんでいました。

最後に、主催者として会議を設定する場合、スケジュールをつくることから始まるということを教えていただきました。実際に「スケージュール」ボタンをクリックして、会議の名前や開催日時、ミーティングIDやパスコードがどこに表示されるか、会議に参加する人へ「何を、どう伝えるか」などのお話もいただきました。

市民パソコンセミナー「オンラインミーティング体験(参加者編)」

10月3日(金)・4日(土)の2日間、春日部市視聴覚センター3階メディア研修室において『市民パソコンセミナー オンラインミーティング体験(参加者編)』を開催しました。

講座のはじめにオンラインミーティングやZoomについて基本的なことを学んでいただきました。ミーティングの入り方として、Zoomのダウンロードや、主催者が作成した会議室のミーティングID・ミーティングパスコードの入力方法などを実際に操作しながら学んでいただきました。

無事、全員が会議室に入った後は、実際にオンラインミーティング機能を利用しながら講座を進めました。Zoomに用意されているチャットやリアクションなどの機能を操作しながら、会議中に必要となる基本的なことを学んでいただきました。

ひととおりの講義が終わった後、講師の力を借りずに会議に参加できるか挑戦していただきました。帰ってから家でもできるようにZoomの立ち上げから始めてもらいましたが、無事、全員の方が会議に参加することができました。

その後は、参加者同士でオンラインミーティング上で「自己紹介や今、気になっているニュース」についてお話をしていただきました。

さらに4日の午後3時から参加できる方だけを対象に、センターと自宅を結んでのZoom会議を体験していただきました。

夏休み応援プロジェクト「親子で体験 生成AI」

9月28日(日)の午後、視聴覚センター3階メディア研修室において、夏休み応援プロジェクト「親子で体験 生成AI」を開催しました。本講座は8月3日に予定されていましたが、台風の影響で延期になっていたものです。講師に吉田理子さんをお招きし、親子で一緒に生成AIを学ぶことができました。

「生成AIってなんでしょう?」「生成AIの『生成』ってどういう意味?」「AI」とは違いますよ」という講師の問いかけから始まりました。最近、よく聞く言葉だけど、説明を求められると答えが難しいのが現実。それを子どもでも分かるように具体例を交えながら説明してくれました。

その後、実際に生成AIを使って絵を描いてもらう体験をしました。受講者全員が「ねこがアイスを食べている絵をかいて」と生成AIに伝えました。すると、どのパソコンの画面にも「アイスをもったねこの絵」が生成されてきました。でも、1つとして同じ絵はありませんでした。似てはいますが微妙に異なるねこの絵が出てきたのです。

次に「ハロウィンのカボチャの絵をかいて」→「おんぶしているハロウィンのカボチャの絵を描いて」と伝え、生成AIに絵を描かせました。結果は、ねこの時と同じで微妙に異なるカボチャの絵が出てきました。

さらに、「〇〇風に描いて」「〇〇のように描いて」と指令を重ねていきながら絵の変化をみていきました。

これらの体験から、「生成AIは、いろいろなパターンから学んで絵を描いている。でも気持ちはこもっていない」「生成AIが出す答えは、正解とは限らない。その都度、違う答えを出してくるかもしれない。最後は、あなた自身で判断することが大切」と講師から話がありました。

生成AIをじょうずに使うコツとして「自分の名前や住所(個人情報)を入れない」「いやな事、いじめにつながる内容は入れない」「AIの言うことを信じすぎない」「使い過ぎない」等々のお話もあり、親も子もうなずきながら聴いているのが印象的でした。

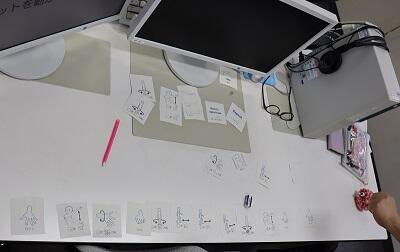

最後に「提示された見本の絵と同じような絵を描いてみよう」という問題が出され、どのような命令を打ち込めばいいか親子で相談しながらキーボードで命令を打ち込んでいました。生成された絵を見て、さらに足りなかった命令や修正した命令を加えながら、見本の絵に近くなるよう具体的な条件を親子で考えていました。

この体験から「命令を出す人間の側がしっかり勉強していないと生成AIを使いこなせない」「だから、今、学校でやっている勉強をしっかりやりましょう」ということを講師から教えていただきました。

夏休み応援プロジェクト「親子で体験 プログラミング」

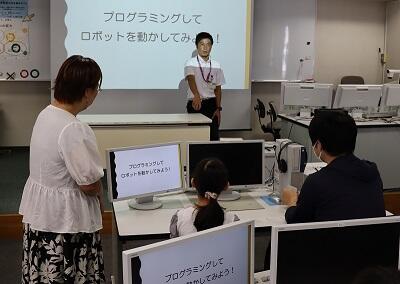

9月28日(日)の午前中、視聴覚センター3階メディア研修室において、夏休み応援プロジェクト『親子で楽しむプログラミング』を開催しました。本講座は8月2日に予定されていましたが、台風の影響で延期になっていたものです。今年も市民講師の吉田理子さんをお招きし、親子で一緒にプログラミングを学ぶことができました。

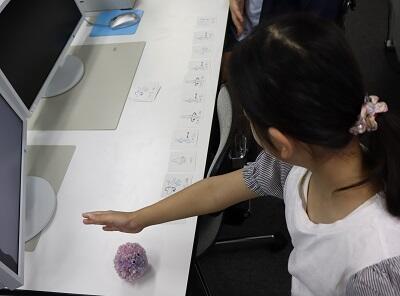

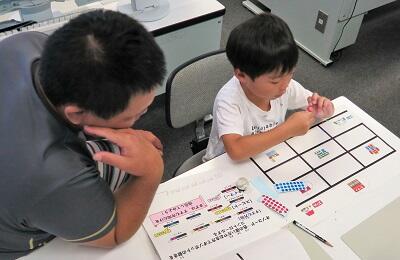

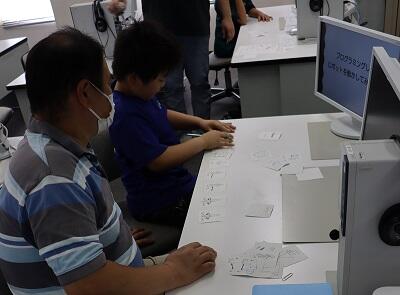

本講座は、低学年を対象としていたので、コンピュータを使わないプログラミング体験を中心に行いました。保護者の方にロボット役になっていただき、命令カードを組み合わせて「マスコットを机の左端から右端に移動させる」ことを課題として取り組んでいただきました。

人間であれば「マスコットを机の右端まで運んで!」と言えば、やってくれそうな動作ですが、ロボットは忖度してくれないので、一つ一つの動きを正確に伝えないと思い通りに動いてくれません。最初にマスコットをつかませるために、「右腕を30度上げる」「手のひらを90度左に回転」「手のひらをひらく」「つかむ」など、適切な順序で細かな指示をロボットに出さないとミッションは達成できません。

子どもたちは、自分でマスコットをつかんだり運んだりする動作を細かく確認しながら与えられた命令カードを順番に並べていきました。そして、ある程度のプログラムができたら実際にロボットに動いてもらい、足りない命令があったり命令を与える順番が違っていたりすると修正し、より良いプログラムを作り上げていきました。

全員がミッションをクリアーした段階で職員がロボット役になって、子どもたちが作ったプログラム(指令の順序)をひとりひとり発表してもらい、実際に職員ロボットが動くか確かめてみました。

どのロボットでも同じように動けなければ、作ったプログラムは完成していないことになります。どの親子のプログラムも、なんとか職員ロボットは動くことができました。

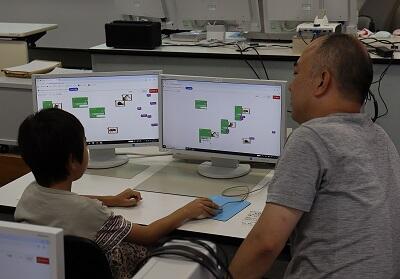

次は、パソコンを使ったプログラミング体験です。「Blockly Games」というプログラミングツールを使って、ブロック型プログラミングを体験しました。

「Blockly Games」では、ブロックの組み立て方に慣れるゲームや命令ブロックを組み合わせて、スタートからゴールまでたどり着くためのプログラムをスモールステップで作りながら、プログラミングの基本を体験しました。分からないときは、親子で相談し合いながら進めていました。

最後に「Scratch3」を使ってプログラム作りを体験しました。「ネコ型キャラクターに面白い動きをさせよう!」というテーマで、簡単なプログラムをつくっていきました。

「ネコが回転しながら移動する」、「ネコの色が変化しながら動く」、「ネコが『ニャーニャー』言いながら前進する」等々のプログラムを考えていました。背景を変えたり、新しいキャラクターを作ったりする子もいました。親子で話し合いながら、納得のいくまで何度もプログラムを修正する姿も多く見られました。

今回扱った「Blockly Games」や「Scratch3」は、ご家庭のパソコンでもインターネット環境があれば、無料でご利用いただけます。ぜひ、今後も触れていただき、プログラミングについての興味を深めていただければ幸いです。

※『Scratchは、MITメディア・ラボのライフロング・キンダーガーテン・グループの協力により、Scratch財団が進めているプロジェクトです。https://scratch.mit.edu から自由に入手できます。』

市民パソコンセミナー「表計算入門」

9月25日(木)、27日(土)の2日間、視聴覚センター3階メディア研修室において、市民パソコンセミナー「表計算入門」を開催しました。

本セミナーは、表計算入門なので表計算ソフトExcel2019を使って、起動や終了の手順、ファイルの保存の仕方、画面の各部分の名称や働き等々、表計算ソフトの基本的なところから講座を始めました。

その後、講師が用意したサンプル教材を呼び出して、数字や四則計算の計算式を入力する練習を行いました。元の数字を変えて「エンター」キーを押すだけで、瞬時に計算結果が変わるのを見て感嘆の声をあげる方もいました。

2つ目の演習は、サンプル教材をもとに、文字や数字、計算式を入力して表を完成させたり、見やすく色を付けたりする体験をしていただきました。数式を1つ1つ入れなくても、コピー機能で簡単に入力できることや関数を使うことで労力を軽減できる体験をすることで、表計算ソフトの便利さを体感することができたようでした。

後半は、前半で作った表を整える作業から始めました。文字に色を付けたり、表に色を付けたりする作業では「ワードに似てる」「意外と簡単」などの声も聞かれ、受講者の皆さんが、少しずつエクセルに慣れていっているのを感じました。

表計算ソフトでは、たくさんの空白のページを印刷することになる可能性もあるので、印刷するときに範囲指定をすることの重要性も説明させていただきました。

講座の最後に、金銭出納帳や会計報告書、月間家計簿、持ち物整理簿等のサンプルファイルを提供させていただきました。自由に操作する時間をとり、受講生それぞれが気になったファイルをダブルクリックして立ち上げ、操作をしていました。

市民パソコンセミナー「文書作成入門」

9月11日(木)・12日(金)の2日間、視聴覚センター3階メディア研修室において、市民パソコンセミナー「文書作成入門」を実施しました。

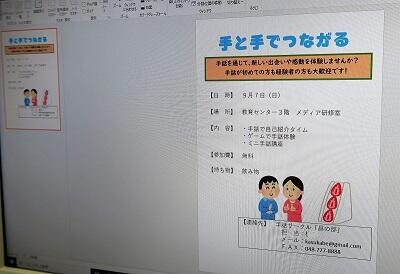

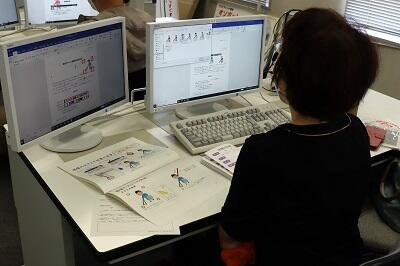

今回は、文書ソフト『Word2019』を使い、文字のフォントや大きさ、色の変更方法、テキストボックスの作り方やボックスの背景色や枠線の付け方、図形やイラストの挿入の仕方など、編集作業に重点をおいて進めました。

講座の前半では『Word』でできる事の紹介や画面上のアイコンの説明等を聞きながら、起動・終了の仕方、ファイルの読み込み方・保存の仕方を体験しました。

その後、本講座で目指すチラシの完成品をお見せし、それを目標にチラシ作りを行いました。「Word」ソフトの「基本的な説明を聞く→実際に操作する」を繰り返しながら、スモールステップで講座を進めました。

まず、講師側で用意した練習用チラシ文書を読み込みました。その文書は、文字だけ左揃えで打ち込んであり、これを利用して様々な編集作業を体験していただきました。

その後、文字を右揃えにしたり中央揃えにしたり、フォントを変えたり、文字サイズを変えたりしながら文書を整えていきました。

テキストボックスや図形、イラストを挿入したときに、思い通りの大きさに変えたり、文字が動かないように位置を決定したりするために「文字の折り返し」が重要であることをお伝えしました。

何度か繰り返しているうちに、受講者の皆さんは、「文字の折り返し」作業を忘れずに行えるようになりました。

その後、チラシが完成した方から印刷を行いました。苦労して作ったチラシがカラー刷りでプリンターから出てくると、サッと手にとって笑顔でチラシを眺めていました。

すべての説明が終わった後に、講座で習ったことを使って自由に操作する時間を設定しました。この段階で一人でできれば、家に帰ってからもWordを使うことができます。

最後に、ワードでできる便利な技をまとめたプリントを配付し、ワードの便利な面をお伝えしました。

市民パソコンセミナー「聴覚障がい者対象パソコン入門」

9月7日(土)、視聴覚センター3階メディア研修室において、市民パソコンセミナー「聴覚障がい者対象パソコン入門」を実施しました。春日部市社会福祉協議会から手話通訳の方にもご協力いただき、今回は、パワーポイントを使ったチラシづくりを体験していただきました。

講座の初めに、見本となるチラシを提示し、それを目標に講座を進めることをお伝えしました。

まず、パワーポイントの起動と終了から始めました。次に、用紙設定の手順を1つ1つ確認しながら進め、チラシの大きさをA4判縦に決定しました。その後、文字を入力したり、文字のフォントや大きさ、色を変えたりしてチラシの体裁を整えていきました。

さらに、テキストボックスの作り方やその背景に色を付ける方法、イラストの挿入の仕方をお伝えしました。

最後に、完成したチラシを印刷しました。複数枚印刷し、参加者同士で交換もし、互いの成果を称え合いました。

参加者から「今日は、ゆっくり分かりやすく指導してくれて楽しく参加できた」「インターネットから画像を探して、挿入する方法を教えてもらい参考になった」などの感想をいただきました。

また、手話通訳をやってくださった春日部市社会福祉協議会の方にもお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。

市民パソコンセミナー「プログラミング入門」

8月27日(水)、28日(木)、視聴覚センター3階メディア研修室において市民パソコンセミナー『プログラミング入門』を実施しました。

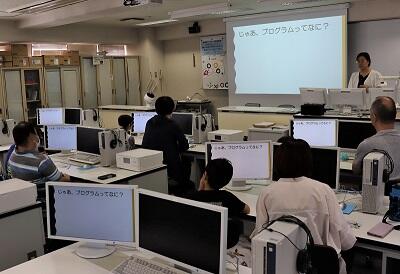

まず、2018年に政府広報としてつくられた「ソサエティ5.0」という30年後の未来を描いた動画を視聴し、学校教育にプログラミング教育が導入された経緯や意図をお伝えしました。

次に、学校教育におけるプログラミングで重視されているのは「プログラミング的思考を養う」ことで、パソコンでプログラムを作ることが目的ではないこともお伝えしました。そして、身の回りにある電化製品等の多くにプログラムが組み込まれていて、私たちの生活を便利にしてくれていることも確認しました。

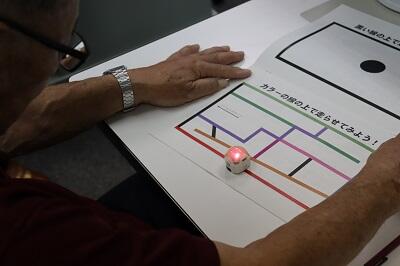

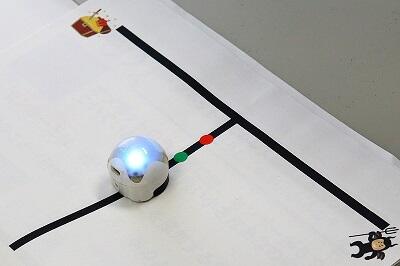

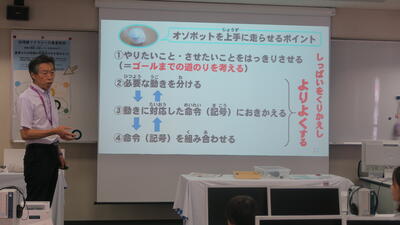

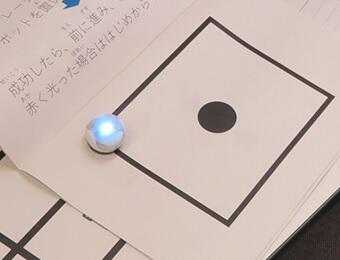

講義のあと、さっそく、線を読み取って動くライントレース型ロボット『オゾボット』を手にとっていただき、実際のプログラミングを始めました。

電源の入れかたや切りかたをお伝えし、黒い線上を走らせました。受講生から「はみ出さないで、うまくに走ってる!」と声が上がりました。

さらに、色々な色で描かれた線上を走らせてもらいました。すると、「線の色と同じ色に光りながら走ってる」「線がなくなると、止まってしまう」などの気付きを声に出されている方が多く見られました。

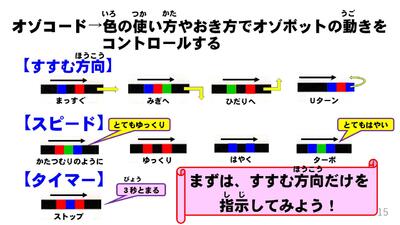

次に「T」字路の上を走らせて、左折するのか右折するのかを数えてもらいました。結果は・・・ランダム。そこで、左折すると宝物のイラストがある「T」字路で、常に左折させたい場面の紙を渡しました。この段階で出てくるのが左折の命令です。オゾボットは、色の組み合わせで命令をすることができるので、左折の命令をするための色とその組み合わせをお伝えしました。これがオゾコードといわれるものです。

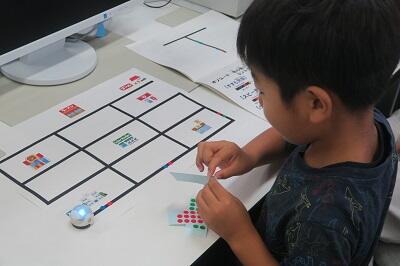

受講者の皆さんは、上手にシールを貼り、見事、左折の命令をオゾボットに伝えることができました。その後、この日に使う4つのオゾコードをお示しし、シールを貼る練習をしていただきました。(下の写真)

前半の大きな目標は、ここからです。A3判の白い紙に描かれた地図上で色シールを貼り、左折や右折等を繰り返しゴールを目指すという設定でアンプラグドのプログラミングを体験していただきました。途中、思い通りに動かないので、その原因を考え、シールを貼りなおす作業を何度か経験しながら、ゴールを目指しました。

無事、ゴールに着いたときは、笑顔と拍手で喜ぶ姿を多く見ることができました。

後半は、パソコンを使ったプログラミングを体験していただきました。

ここでも、「失敗→原因究明→解決策を考える」ことを何度も体験していただきました。皆さん、あきらめることなく何度も挑戦してくれました。

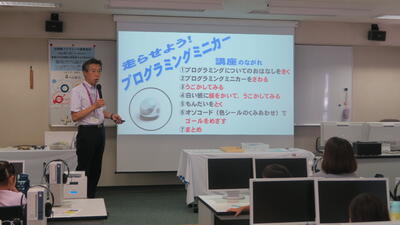

夏休み応援プログラム「走らせよう!プログラミングミニカー講座」

7月19日(土)、26日(土)に春日部市視聴覚センターメディア研修室において、小学校1~3年生対象の「夏休み応援プログラム 走らせよう!プログラミングミニカー講座」を実施しました。

本講座は、プログラミング用教育ロボットである「オゾボット」を用いて、体験しながらプログラミングについて知っていただく講座となっています。

オゾボットは、紙に描かれた線を読み取りながら動くライントレース型のロボットで、ゴルフボールぐらいの大きさです。線上に、赤・緑・青の丸シールの組み合わせで成り立つ命令を与えると左折したり右折したり、スピードを変化させたりすることができます。

講座の最初に、プログラミングやプログラムについて知っていただき、身の回りには、プログラミングされたものがたくさんあること、コンピューターで動くものには、必ずプログラムが使われていることなどを確認しました。

その後、一人一人がマジックで様々な色の線を画用紙に描き、その上を動くオゾボットの様子を確認しました。一本線を引いては走らせる…を繰り返して行く中で、子どもたちからは「線の色を変えるとオゾボットの色が変わる!」「線が細かったり、曲がり角が急すぎたりすると動かないのかな?」等の、つぶやきが聞こえてきました。

試行錯誤をしながら、子どもたちは線の色や形とオゾボットの動きの関係について色々と気付いたようでした。

その次の課題は、「 T 」の字の上を走らせ、右左折する様子を観察してもらいました。結果は、決まりはなく、ランダムに右や左に曲がっていることが分かりました。

そこで講師から、交差点(線の分岐点)で曲がってほしい方向を、「オゾコード」というプログラムで指示することで、オゾボットを思い通りに走らせることが出来ることを説明しました。

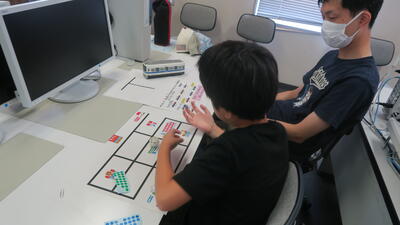

その後、子どもたちは、宝のイラストが示された「 T 」の字の課題に挑戦です。「宝があるのは左だから左に曲がりたい。左折は、緑と赤のシールが必要だ!」と、コード表を見ながら丸シールを黒い線の上に貼っていました。

講座の後半には、A3判用紙に印刷した地図を配付し、保護者の方にミッション(3つ以上のお店を選んで、そのお店を通過してゴールインする)を考えていただき、児童の皆さんには、ゴールを目指すためのプログラムを考えてもらいました。

試行錯誤しながら、時には、親子で話し合いながら、シールを貼っていきました。途中でオゾボットを走らせ、思い通りに動かなかった時は、なぜ、だめなのかを考え、シールを貼りなおす。この作業を繰り返しながら、ゴールを目指していました。

課題をクリアーした子には、3つの指令(易しい、普通、鬼レベル)と4つのコースから自分に合った課題を選び、挑戦してもらいました。

小学校のプログラミング教育では、問題を解決するために、どのような動きが必要であるか考え、それら1つ1つの動きをどのように組み合わせていけば良いか筋道を立て、論理的に考えていく力(プログラミング的思考)を身に付けていくことが求められています。

講座を通して、粘り強く繰り返し、ゴールを目指す子どもたちの姿や、できた喜びを笑顔で表現する子どもたちの姿をたくさん見ることができました。

2025年度 親子で楽しむ映画会

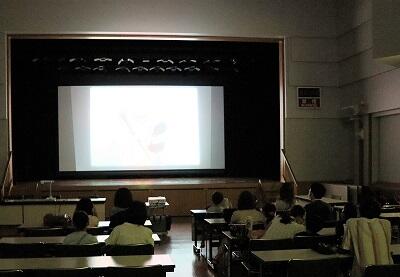

7月6日(日)10時から、視聴覚センター2階の視聴覚ホールにおいて、春日部市立中央図書館との共催による『親子で楽しむ映画会』を開催しました。

この映画会は、今の子どもたちにとってはあまり馴染みのない16ミリフィルムの映像作品を味わっていただくこと、また、それと同時に映像作品の内容に関連する本の紹介や読み聞かせ、工作体験などを通して、図書にも関心をもっていただこうと毎年開催しているものです。

今回の映画は、小学校1年生の国語の教科書にも登場する「おおきなかぶ」と、人間とねこの交流を描いた心が温かくなる話「わたしおてつだいねこ」を上映しました。16ミリフィルム特有のノイズが入った映像でしたが、子どもたちは夢中で鑑賞し、物語の世界に浸っているようでした。

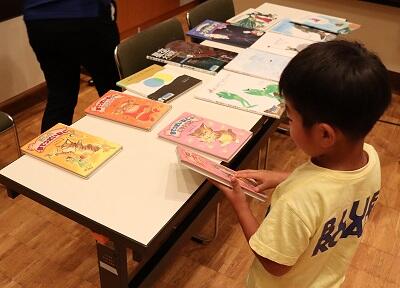

16ミリフィルムは、現在のDVDとは違い、フィルムのセットや上映後のフィルムの巻き取りなどの行程があるため、映写できるようになるまでの準備に時間がかかります。その準備の時間を使い、図書館職員による、映画の解説や関連資料の紹介が行われました。また、休憩時間には、関連図書の所に子どもたちが集まり、興味のある本を手にとる姿もありました。

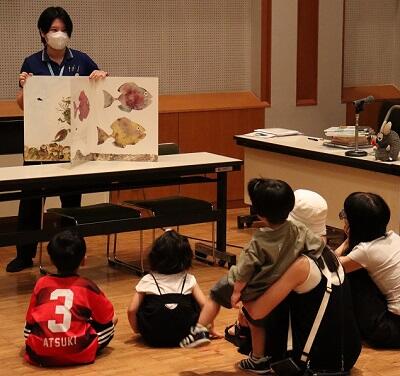

2本の映画を鑑賞したあとは、大型絵本の読み聞かせが行われました。一般的な本の4~5倍の大きさの本を使った読み聞かせでしたが、2か所に分かれ、皆、集中して絵本を見つめていました。

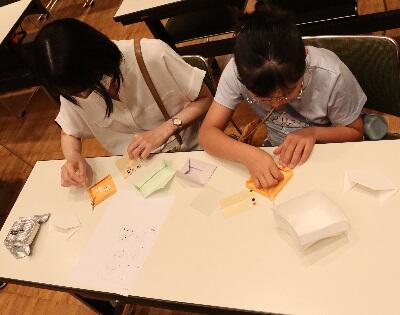

最後は、工作を行いました。今回は、本にはさむ栞づくりを行いました。図書館の方が栞の枠やシール状にした部品を準備してくれていたので、短時間で、すてきな栞をつくることができました。

市民映像セミナー『ビデオ編集入門』

6月29日(日)、視聴覚センター3階メディア研修室において「市民映像セミナー『ビデオ編集入門』」を実施しました。

本講座は、動画素材をコンピュータを使って編集し、3分程度の映像作品に仕上げる体験をする講座となっております。この日は、2名のビデオ特派員さんにもご協力いただきました。

午前中は、センターで用意した動画素材でソフトの基本操作を覚えていただきました。

ソフトを立ち上げ、データの取り込みが済んだら、動画編集ソフトを使い、余分なシーンの削除、カットのつなぎと並び替え、特殊効果の追加、タイトルやテロップの追加、BGMの追加等、受講者の皆さんと一緒にやり方を確認しながら編集作業を進めていきました。

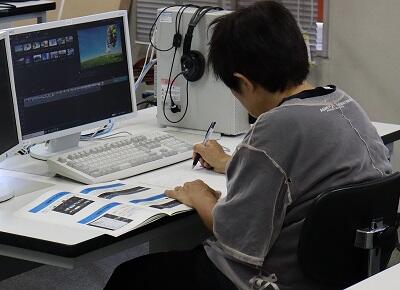

後半は、各自で持ってきた動画素材をパソコンにダウンロードし、編集作業を行いました。参加者の皆さんは、テキストを見ながら黙々と編集作業を行っていました。

ひととおりの編集体験が済んだところで、編集データを1つの動画として出力し、DVDに記録する作業を行いました。初めて編集ソフトを使う方もいらっしゃいましたが、受講者の方全員が1つの映像作品に仕上げることができました。

最後に、完成した作品を1人1人発表し、どのような作品ができたか鑑賞会を行いました。

その後、支援者として参加してくださっていたビデオ特派員さんから講評をいただきました。作品の良い所、改善点をお話しいただき、受講者も今後の作品づくりの参考になったようでした。

最後に、講座を進めるにあたり、ご協力いただきました視聴覚センタービデオ特派員の皆様、ありがとうございました。

市民パソコンセミナー『はがき作成入門』

6月6日(金)、8日(日)の2日間、視聴覚センター3階メディア研修室にて市民パソコンセミナー『はがき作成入門』を実施しました。

本講座は、Word2019を使用して、はがき裏面(文面)を作成し、印刷するまでを行う入門講座です。

Wordを立ち上げて、まず行ったのが用紙サイズの変更。A4判だった用紙の初期設定を「はがきサイズ」に変更し、余白や行数の設定も行いました。

次にEdgeを立ち上げ、インターネット上にある著作権フリーのサイトからイラストを選ぶ作業を行いました。選択したイラストは「コピー&ペースト」で文面に貼り付けました。

さらに、あいさつ文を打ち込み、テキストボックスの背景色や枠線を消す作業を行いました。

前半の最後に、イラストやテキストボックス等の配置を微調整しながら文面を整え、印刷を行いました。

講座の後半は、講座用に用意した写真素材から好みの写真素材を選んで2枚目のはがき作りを行いました。前半で学んだことを思い出しながら、1人で作成する時間を設けました。分からないときはテキストを見ながら進め、思い思いの「暑中見舞いはがき」を完成させていました。

苦労して作った「はがき」がカラーで印字されると、にっこり微笑む参加者の皆さん。とてもうれしそうでした。

市民映像セミナー『デジカメ・スマホ写真加工入門』

5月28日(水)、29日(木)の2日間(いずれも9:30~12:00)、視聴覚センター3階メディア研修室において『市民映像セミナー デジカメ・スマホ写真加工入門』を実施しました。本講座は、デジカメやスマホで撮った写真をパソコンに取り込んで、加工編集し、印刷するという内容です。

デジカメやスマホで撮られた写真は、画像編集ソフトを使うことで、明るさや色味を調整して雰囲気を変えたり、画質や画像の大きさを変えたり、トリミングして不要な部分をカットしたりすることができます。さらに、写真に文字やイラストを挿入してチラシやポストカードを作成したり、複数枚の写真を1枚に収めて印刷したりすることも可能となります。

今回の講座では、Windows10付属ソフトの「フォト」や「ペイント」「ペイント3D」を用いて、簡単な写真加工体験していただきました。

まず、パソコンのディスクトップに写真を保存するための「新しいフォルダ」をつくる作業から始めました。その後、スマホとパソコンをUSBケーブルでつなぎ、スマホ内にある写真をコンピュータへ取り込む作業を行いました。

次に取り込んだ写真を使って画像編集を体験していただきました。「フォト」では、写真のトリミングや回転、補正を体験。「ペイント」では、画像サイズの変更を体験。「ペイント3D」では、写真に文字や吹き出しを入れる体験をしていただきました。

写真に文字やイラストを入れる時間は、皆さん、集中して黙々とパソコンに向かっていました。写真に日付を入れたり、吹き出しをつくって言葉を入れたりしながら、写真加工を楽しんでいました。

最後に、加工した写真を印刷しました。

「クリックひとつで、写真の雰囲気が変えられる」「写真に文字や吹き出しが入れられるなんて、便利だ」「家でもやってみます!」と、うれしそうに話してくれた方もいました。

※Windowsのパソコンであれば、加工したい写真データーの上にカーソルをもっていき、右クリックすると新しいWindowが出現するので、その中から、「編集」をクリックすると「ペイント」、「写真の編集」をクリックすると「フォト」、「ペイント3D」をクリックすると「ペイント3D」が、自動的に動き始めます。

市民パソコンセミナー『インターネット入門』

5月22日(木)23日(金)の2日間(いずれも9:30~12:00)、視聴覚センター3階メディア研修室にて『市民パソコンセミナー インターネット入門』を実施しました。

今回のセミナーは、インターネットの基本について学ぶ内容です。インターネットを介してWebサイトを閲覧するために必要となるブラウザソフトの種類を確認後、実際に検索や閲覧方法等を体験をしながら学んでいただきました。なお、今回はWindowsパソコンの標準ブラウザである「Microsoft Edge」を使って講座を進めていきました。

まずは、ブラウザの起動と終了方法やEdgeの画面構成などを確認しました。その後、ホームページへアクセスするための検索窓やニュース、天気予報など、様々なコンテンツが掲載されているポータルサイトを使って、検索方法やコンテンツの利用方法などを確認していきました。

検索では、複数のキーワードを入力することで目的の情報が探しやすくなることや、お気に入りのサイトの登録方法などを実際に操作しながら学んでいただきました。

コンテンツの利用では、地図やルートの検索、路線情報の利用等、生活の中で役立つ機能などを中心に紹介しました。

GoogleMapを使ってストリートビュー体験をしていたときは、特に盛り上がり、参加者の方の中には、外国へ飛び出して行かれた方も。とても楽しそうでした。

基本的な使い方を学んだあと、自由に閲覧する時間をとりました。テキストの後半部分にも活用編の資料を掲載していたので、テキストを見ながらクリックする方もいらっしゃいました。音楽を聴いたり、料理のレシピを調べたり、旅行先への経路を調べたり、思い思いの時間を過ごしていました。

インターネットの便利さや楽しさを体感したあとに、利用する上でのルールやマナー、危険性についても情報提供しました。そして最後に、生成AIの体験をしていただきました。

「Microsoft Edge」の検索窓に標準でついている「Copilot(コパイロット)」を体験しました。対話形式で調べたいものの条件を絞っていき、目的のものを探す体験は、とても新鮮だったようで「家でもやってみよう」という声が多く聞こえてきました。

市民パソコンセミナー『基本操作・パソコン入門』

5月8日(木)、9日(金)の2日間(いずれも午前中)、視聴覚センター3階にあるメディア研修室にて『市民パソコンセミナー 基本操作・パソコン入門』を実施しました。

今回の講座は、パソコンに初めて触れる方を対象とした基本的な内容の講座でした。講座の前半では、パソコン本体の各部の名称、マウスの基本操作やウィンドウズ10の基本、また、キーボードのキーの配列や主要なキー操作を学びました。講座の後半には文書作成ソフト「Microsoft Word2019」を使って、本講座の修了証を作成・印刷をするという内容でした。

まず、パソコンやキーボードの各名称やマウスの持ち方を確認し、その後、基本的なマウス操作について学びました。「左クリック」「右クリック」「ダブルクリック」「ドラッグ&ドロップ」について、解説と操作を繰り返して実際に使っていただけるように工夫しました。右クリックすると、何もない場所に突如として新しい画面が出てくるので、不思議に思った方もいらしたようです。

その後、ウェブ上のマウス操作練習ソフトで、楽しみながらマウス操作の練習を行いました。もぐらたたきゲームでは「クリック」の練習を、ジグソーパズルゲームでは脳トレを兼ねて「ドラッグ&ドロップ」の練習を行いました。受講者の方も、実際に操作する方が楽しいようで、笑顔で画面に向かってマウスクリックを繰り返していました。

講座の後半では、windows10の基本や、ディスクトップ、アイコン、フォルダー等の解説を行ったあと、実際に「Word2019」を立ち上げて、修了証づくりを体験していただきました。

事前に用意しておいた「ひながた」を利用して、文字の書体や大きさ、配置などを変更する操作を行いながら、パソコン操作の練習をしていただきました。画像の挿入や拡大縮小、移動等も、最初は苦戦していたようでしたが、慣れてくると自在に操っている方が多くみられました。

その後、修了証が完成した方から印刷をしていただきました。自分で作った修了証を手にとると、皆さん、笑顔になっていました。

「ゆっくりしたペースで、ていねいに教えていただき楽しく学べました」「印刷された修了証は、記念になります」「楽しかったので、他の講座も申し込もうと思います」というご感想をいただきました。

R6生涯学習市民塾 2月の様子をご紹介!

みなさんこんにちは生涯学習推進担当です!

春の訪れを感じる、ぽかぽかした日が多くなってきましたね

今回は2月分の市民塾を一部ピックアップしてお届けします。

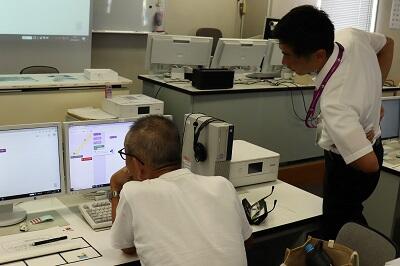

自動走行ロボットをScratchで自由に走らせよう!

「Scratch(スクラッチ)」という誰でも使えるサイトで、プログラミングを一から学びます。

初めてプログラミングに触れる方ばかりでしたが、新田講師の指導により、後半は夢中で取り組んでおりました。

ふわふわねんど教室

市民塾でおなじみ、香山講師によるねんど教室です。親子で、兄弟で、大人も一緒にカラフルでやさしい手触りのねんどを楽しみました!

キャラクターを作ったら、一緒に飾れる花や傘などの小物にも挑戦癒しの時間となりました。

カーレット(卓上カーリング)を楽しもう

越谷発祥の軽スポーツで、老若男女問わず楽しめるのがカーレット。指導者の遠藤講師はカーレット春日部の代表です。

実際に石を投げた時の手触りや音に癒されたり、最後まで結果が読めないゲームにワクワクしたり、みんなで盛り上がりました。

自分と向き合い子供に向き合える自分に「子向力(しこうりょく)UPセミナー」

様々な観点から自身を見つめ直すことで、自然と子や周囲に良い影響を及ぼす、というのが松坂講師が築いた「子向力」とのことです。

新鮮な考え方に、参加者からは「もっと早く知りたかった・子育て中に聞きたかった!」という声があがりました。

R6市民塾(後期)は3月実施分で終了となりますが…

次は令和7年度 生涯学習市民塾(前期)として6月より実施いたします!

詳細は4月下旬~5月に市公式HP・パンフレット(市内公共施設にて配架予定)等で公開予定です。お楽しみに

市民塾が、人と人とのつながりや、新しい趣味・知識との出会いのきっかけとなりますように。

今後ともよろしくお願いいたします。

市民パソコンセミナー「表計算入門」

2月6日(木)、7日(金)の2日間(9:30~、13:30~の1日に2回)にわたり市民パソコンセミナー「表計算入門」を開催しました。

本セミナーは表計算入門なので、起動や終了の手順、ファイルの保存の仕方、画面の各部分の名称や働き等々、表計算ソフトの基本的なところから始めました。

ワークシート内にある1つ1つの枠(=セル)に言葉や数字を入力し、さらに計算式を入力することもやりました。その後、元の数字を変えて「エンター」キーを押すと、瞬時に計算結果が変わったのを見て感嘆の声をあげる方もいました。

表計算ソフトでは、たくさんの空白のページを印刷することになる可能性もあるので、印刷するときに範囲指定をすることの重要性も説明させていただきました。

後半は、用意されたサンプルファイルを使い、表を完成させる作業を行いました。セルに日本語や数字、数式、関数を入力したり、文字の色や太さを変えたり、セルに色を付けたりしながら表を完成させていきました。

数式をコピーしたり、関数を使うことが、作業を簡略化する体験をすることで、表計算ソフトの便利さを体感することができたようでした。

講座の最後に、金銭出納帳や会計報告書、月間家計簿、持ち物整理簿等のサンプルを提供させていただきました。

講座後のアンケートにも、「今まで自己流でPCを使ってきたが、今回学んだことは、大変役に立つと思う」「表計算の機能は『スゴイナ!』と思った」「今回の講座のステップアップした講座があるといい」「Excelをもっと勉強したいので、レベルアップしたやり方も知りたい」等、プラスの感想を多くいただきました。

本講座で、令和6年度の市民パソコンセミナーが終了となりました。1年間、多くの市民の皆様にご参加いただき、大変ありがとうございました。

R6生涯学習市民塾 1月の様子をご紹介!

みなさんこんにちは生涯学習推進担当です!

暖冬かと思ったら大寒波で大雪予報など、せわしない冬ですね

そんな冬をも吹き飛ばす勢いで、元気に市民塾を実施中!今回は1月分をピックアップしてご報告いたします。

特殊災害対策(化学・生物・放射線・核・爆炎物・放火・群衆災害対策)

今回が初開催です講師は陸上自衛隊化学学校長等さまざまな経歴を持つ井上先生。

専門性の高い知識やイザという時の心構えなど、大変わかりやすく有意義な講義だったと大絶賛でした。

街道寄席

毎回人気の、生一本(きいっぽん)先生の街道寄席!巧みな語りに大人から子どもまで初笑い

今度は3月15日(土)開催です!ぜひお気軽にお越しください

親子で作ろうポンポンマスコット

今回が初開催!先生の見本を見て作りたいコのイメージを膨らませ、毛糸やパーツを選ぶ姿は真剣そのもの。

難しいところは大人や講師の長谷部先生に手伝ってもらいながら、自分だけのマスコットを作りました

気功入門

講師の池上先生の丁寧な指導に沿って、気や身体のツボを意識しながら行います。

ゆっくりとした動きと深い呼吸に、心身ともにリラックスできた!と大変好評でした

2~3月もドンドン実施してまいります!3月開始分は2/7~より受付を開始しております。

講座の詳細は生涯学習市民塾の市公式HP、または市内公共施設にある黄色いパンフレットをチェック!

もし「気になる講座はあるけど、日にちが合わなかった…」という場合には、事務局を通した講師の紹介制度や、「かすかべし出前講座」として講義いただける場合がございますので、詳しくは市公式HPをご覧ください。

引き続き、よろしくお願いいたします