2022年12月の記事一覧

総合避難訓練

火災発生時に当り、落ち着いて指示に従い迅速に行動することの意味や必要性を理解すること等をねらいとして、総合避難訓練を実施しました。

今回は、地震後に理科室から出火したという想定で行いました。児童は避難の際の基本的な約束である

(お)おさない (か)かけない (し)しゃべらない (も)もどらない の4項目を守り、迅速に避難することができました。

今回の総合避難訓練は、消防署の職員にお越しいただき、実際の避難の様子を見ていただきました。消防署員の方にお越しいただき指導を受けるのは3年振りになります。今回の、避難訓練でご指導いただいた点については全職員で共通理解を図り、いざという場合に備えていきたいと思います。

避難終了後は、校庭に移動して消火体験を行っていただきました。4・5・6年生の代表児童が実際に消火器を使いました。いざという時に、消火器を躊躇なく使うためには実際に体験してみることが一番です。人数に限りがあり全員が体験することは出来ませんでしたが、使い方の説明を聞き代表者の様子を見ることができたと思います。火事を起こさないことが一番ですが、実際に出火した際は初期消火が大切です。このような体験を今後も計画的に継続して実施していきたいと考えています。

女性農業士による講話(3・4年生 もちのきタイムから)

高根沢在住の増渕さん、小堀さん、山本さん3名の女性農業士にお越しいただき、農業に関する講話をしていただきました。

「田んぼのはたらき」「いちごのはなし」を紙芝居に仕立てて話していたただきました。「田んぼのはたらき」では、稲を育てるだけではなく、田んぼには、治水、水の浄化等の機能があることも教えていただきました。「いちごのはなし」では、いちごを収穫するまでの作業の仕方や、露地栽培からハウス栽培に移行してきた理由、ミツバチの重要な働きなどを分かり易く話していただきました。

児童は、真剣にそして楽しく話を聞いていました。農業は、国の基幹を支える産業ですが、農業従事者が減少傾向にあるとともに高齢化が大きな問題となっています。農業に興味・関心を持ち、将来の職業選択の一つに農業を考える児童が増えることを期待しています。

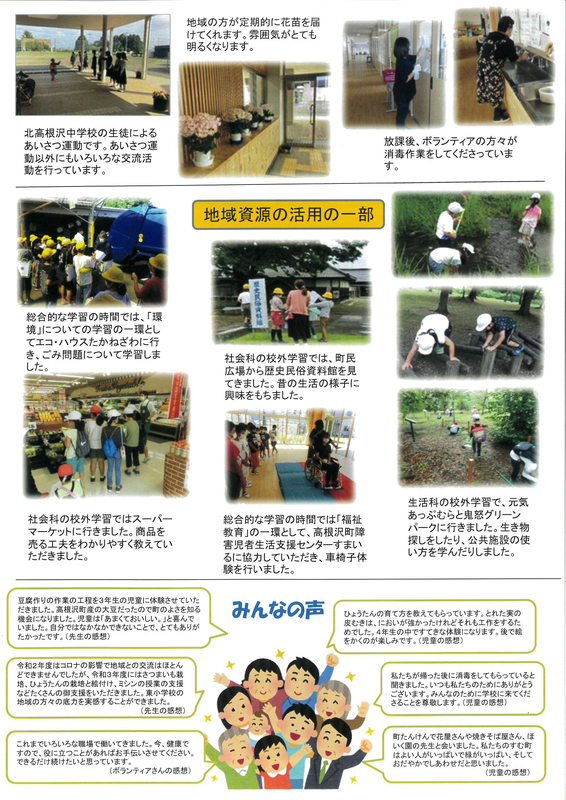

これからの学校と地域(第2号)

「頑張る学校・地域!応援プロジェクト事業」については、地域、保護者の方々の協力をえながら様々な教育活動を展開しています。

これからの学校と地域(第1号)に続き、第2号が発行されました。〔塩谷南那須教育事務所 ふれあい学習課〕このプリントは、後日、東小学校地域にお住いの全世帯に配付されます。4月から10月までの活動が紹介されておりますので是非ご覧下さい。

「社会に開かれた教育課程」の実現には、地域の協力が不可欠です。今後、様々な面でご支援ご協力をお願いすると思います。よろしくお願いします。