文字

背景

行間

最近の学校の様子から

学校の様子

校長室の窓から294

今日は、日差しが暖かでした。

私は、午前中から出張で午後も面談続きだったので、掃除の時間に校舎内を回りました。

1年1組の教室をのぞいたらほうきで掃く子、雑巾がけをする子と、一人一人がきちんと自分の仕事をしています。

1年2組の児童もそれぞれの役割をしっかり果たしながら、一生懸命掃除をしています。

1年3組も同様です。1年生でもきちんと教えると、このようにちゃんと掃除も自分たちでできるようになるのだと感心しました。

その後、2~6年生の教室や特別教室も回りましたが、どこでもどの学年もしっかりと掃除をしています。

自分たちの使う教室をはじめ、学校をきれいにするということが、10分という短い時間の中でしっかりできていることがとても嬉しく感じられました。

これが続いていけば、30年以上経っているこの校舎もまだまだきれいに使っていけると思います。

今日は、色々ありホームページのアップが遅くなってしまいました。

明日も朝から出張で午後は、面談、会議と続くので更新は難しいかもしれませんが、ご了承ください。

私は、午前中から出張で午後も面談続きだったので、掃除の時間に校舎内を回りました。

1年1組の教室をのぞいたらほうきで掃く子、雑巾がけをする子と、一人一人がきちんと自分の仕事をしています。

1年2組の児童もそれぞれの役割をしっかり果たしながら、一生懸命掃除をしています。

1年3組も同様です。1年生でもきちんと教えると、このようにちゃんと掃除も自分たちでできるようになるのだと感心しました。

その後、2~6年生の教室や特別教室も回りましたが、どこでもどの学年もしっかりと掃除をしています。

自分たちの使う教室をはじめ、学校をきれいにするということが、10分という短い時間の中でしっかりできていることがとても嬉しく感じられました。

これが続いていけば、30年以上経っているこの校舎もまだまだきれいに使っていけると思います。

今日は、色々ありホームページのアップが遅くなってしまいました。

明日も朝から出張で午後は、面談、会議と続くので更新は難しいかもしれませんが、ご了承ください。

校長室の窓から293

多目的ホールの前を通ると、5年3組の児童が書き初めの準備をしていました。

本校では、高学年の毛筆の書き初めは、一クラスずつ時間を区切って多目的ホールを使って書いています。

いつもは、教室で活発な雰囲気で学んでいる児童たちですが、今日は、一人もおしゃべりする様子もなく黙々と準備をしています。

準備ができた児童から書き始めます。5年生は「平和の光」という文字です。

納得のいく文字が書けるでしょうか。

出来上がりが楽しみです。

校長室の窓から292

今日は、気持ちの良い快晴で昨日より日差しが暖かく感じられます。

今朝も児童は、あいさつ運動で外に立つ教員や代表委員への挨拶を頑張っていました。

今日は、1時間目に校舎内を回りました。

廊下を歩いていると、2年1組の前に身体計測用の身長計と体重計が置いてあります。

本校では、今年度コロナウィルス感染防止対策として、保健室で密になって並んで計測をするのではなく、大多数は教室内で待機しつつ教室前の廊下に数人ずつ出て、順に計測する方法をとっています。

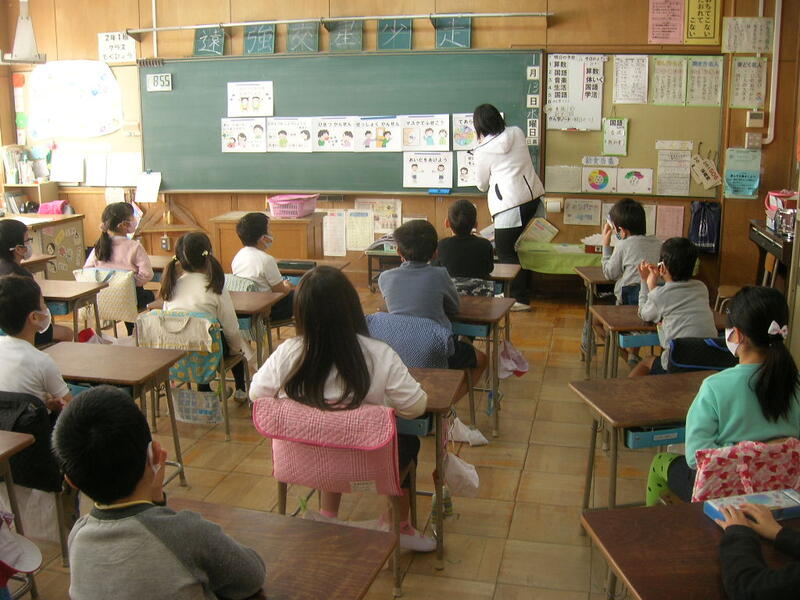

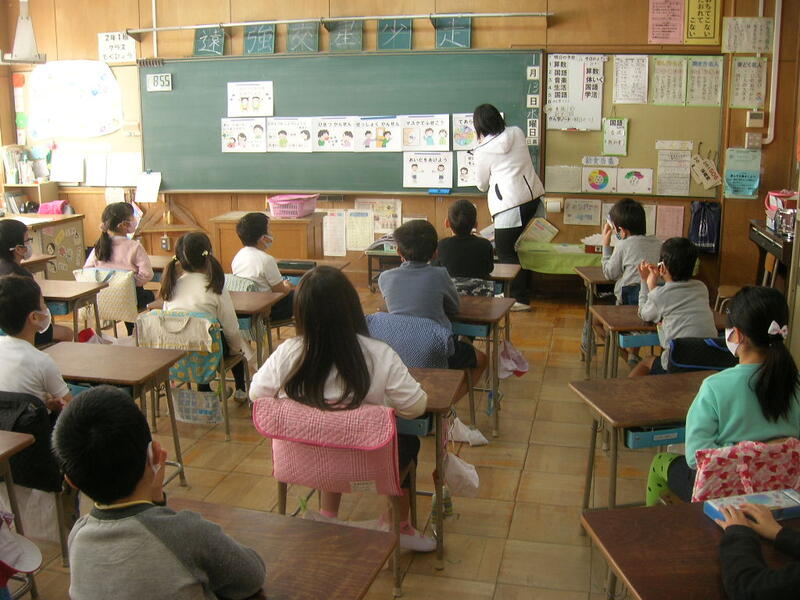

教室に入ると養護教諭から計測前の保健指導が行われていました。

今回は「コロナウィルスをよぼうしよう。」と題して、どんな症状が出て、どのように感染するのかなどを学んだ上で、気を付けることについての話を聞いていました。

「マスクでふせごう」「てあらいをしよう」「あいだをあけよう」という3つの感染防止策とともに、抵抗力を高めるための「せいかつリズムをととのえよう」ということについて学んでいました。

話を聞く児童の表情は、真剣そのものです。

もちろん全員きちんとマスクを着用していました。

こうした指導の積み重ねで、校内にウィルスをを持ち込まず広めないようにしていきたいと思います。

校舎内を一回りしてくると計測が始まっていました。

養護教諭と補助の教員で計測を行い、担任は、教室内で児童の指導をしています。

お正月のご馳走で体重が増え、身長が伸びたかな?

今朝も児童は、あいさつ運動で外に立つ教員や代表委員への挨拶を頑張っていました。

今日は、1時間目に校舎内を回りました。

廊下を歩いていると、2年1組の前に身体計測用の身長計と体重計が置いてあります。

本校では、今年度コロナウィルス感染防止対策として、保健室で密になって並んで計測をするのではなく、大多数は教室内で待機しつつ教室前の廊下に数人ずつ出て、順に計測する方法をとっています。

教室に入ると養護教諭から計測前の保健指導が行われていました。

今回は「コロナウィルスをよぼうしよう。」と題して、どんな症状が出て、どのように感染するのかなどを学んだ上で、気を付けることについての話を聞いていました。

「マスクでふせごう」「てあらいをしよう」「あいだをあけよう」という3つの感染防止策とともに、抵抗力を高めるための「せいかつリズムをととのえよう」ということについて学んでいました。

話を聞く児童の表情は、真剣そのものです。

もちろん全員きちんとマスクを着用していました。

こうした指導の積み重ねで、校内にウィルスをを持ち込まず広めないようにしていきたいと思います。

校舎内を一回りしてくると計測が始まっていました。

養護教諭と補助の教員で計測を行い、担任は、教室内で児童の指導をしています。

お正月のご馳走で体重が増え、身長が伸びたかな?

校長室の窓から291

今日は、みぞれがちらつく時間帯もあった寒い日でしたが、児童は、朝から元気に挨拶をしながら登校してきました。

今日と明日は、あいさつ運動で教員も外に出て挨拶をしています。

外に立って挨拶をしていたら、体の芯から冷えました。

教室を回っても、廊下は非常に冷えており、換気のために扉を開けているので児童も大変です。

今日は、火曜日なので児童朝会がありました。

本来であれば月初めの朝会は、校庭で行う予定でしたが、緊急事態宣言が出て全校が集まる朝会や集会はできなくなりましたので放送での実施となりました。

今日は、次のような話をしました。

【新たな気持ちで目標をもって進もう】

先週の新年最初の登校日に朝や休み時間、授業時間に会った多くの子から「明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。」と挨拶を受けた。その挨拶に新年頑張るぞという皆の気持ちを感じた。

中には、「挨拶は大切だよね。」と言いながら挨拶してくれた人もいた。今日からあいさつ運動で先生方も立っているが、良いことは続け、新たな目標をもって進んでいこう。

私も挨拶に立ち、教室を回り、ホームページで紹介するという後期に立てた目標を続けていこうと思う。

【感染症に気を付け大切な人の命を守ろう】

新型コロナウィルスの感染拡大が止まらず、東京都では2000人を超える感染者が出ており、すぐそこまで感染が迫ってきている。この朝会も本当なら校庭でやるものが放送となった。

緊急事態宣言が出て前のように休校とはならないが、ここでもう一度感染予防のための行動をしっかりしてほしい。なぜなら、それはあなた自身、そして友達や家族、先生などの命を守ることにつながるからである。

ウィルスの変異種は、感染力が強く子供でも感染すると言われているし、無症状でも人にうつせばその人の命を奪うことになりかねない。また、感染者が出れば学校も休校しなくてはならなくなるかも知れない。

あらためて「マスクの着用」「給食や外遊びの前後の手洗い」「距離をとり3蜜をさける」などの感染症対策をしっかりしていこう。

寒い日が続き、今日は雪が降るかもしれないと言われている。寒さに負けず、感染症に気を付け健康に過ごしていこう。

校長室の窓から290

新年、あけましておめでとうございます。

旧年中は、この「校長室の窓から」を見ていただきありがとうございました。

様々な場所で、児童や保護者のみならず、地域や学校関係の方々からも「楽しみに見ています。」という声をお聞きし嬉しく思っておりました。

今年も折々に学校の様子をお伝えしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、新型コロナウィルスの感染拡大が止まらず、再び緊急事態宣言が発令されました。

本日、ご家庭に配布する文書で今後の学校の対応についてお知らせするところですが、学校は休校せず、感染症対策を徹底しながら教育活動を継続する方針です。

今後、教育活動への様々な制限が生じ、行えない行事等が出てくることが考えられますが、児童の健康と安全を第一に考え、様々な工夫をしながら教育活動を進めて参りますので、保護者や地域の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

朝から様々な対応で動いていたら、あっという間に中休みになってしまいました。

早速中休みに、校長室にけん玉をしに遊びに来てくれた子がいました。

校庭を見に行くと寒い中、沢山の児童が外に遊びに出ています。

久しぶりに会った友達と遊ぶのは、楽しいのでしょうね。

朝、校長室前の池を見たら氷が張っていましたが、中休みには融けていました。

私の姿を見かけた児童が何人も寄ってきて「校長先生、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。」と挨拶してくれました。

4時間目に各教室を回った時も、「挨拶は、大切です!」などと言いながら新年の挨拶をしてくれる児童が一杯いて、嬉しく思いました。

やはり大松台小学校の児童は、良い子ばかりです。

今年もこの子たちのために頑張ります!

旧年中は、この「校長室の窓から」を見ていただきありがとうございました。

様々な場所で、児童や保護者のみならず、地域や学校関係の方々からも「楽しみに見ています。」という声をお聞きし嬉しく思っておりました。

今年も折々に学校の様子をお伝えしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、新型コロナウィルスの感染拡大が止まらず、再び緊急事態宣言が発令されました。

本日、ご家庭に配布する文書で今後の学校の対応についてお知らせするところですが、学校は休校せず、感染症対策を徹底しながら教育活動を継続する方針です。

今後、教育活動への様々な制限が生じ、行えない行事等が出てくることが考えられますが、児童の健康と安全を第一に考え、様々な工夫をしながら教育活動を進めて参りますので、保護者や地域の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

朝から様々な対応で動いていたら、あっという間に中休みになってしまいました。

早速中休みに、校長室にけん玉をしに遊びに来てくれた子がいました。

校庭を見に行くと寒い中、沢山の児童が外に遊びに出ています。

久しぶりに会った友達と遊ぶのは、楽しいのでしょうね。

朝、校長室前の池を見たら氷が張っていましたが、中休みには融けていました。

私の姿を見かけた児童が何人も寄ってきて「校長先生、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。」と挨拶してくれました。

4時間目に各教室を回った時も、「挨拶は、大切です!」などと言いながら新年の挨拶をしてくれる児童が一杯いて、嬉しく思いました。

やはり大松台小学校の児童は、良い子ばかりです。

今年もこの子たちのために頑張ります!

校長室の窓から289

いよいよ今年最後の登校日となりました。

朝、玄関の所で児童を迎えていたら「サンタさん来た!〇〇もらった!」と報告してくれる子が沢山いました。

児童にとっては、ウキウキの1日です。

今日は、2時間目に校舎内を回りました。

2年3組の教室では、お楽しみ会をやっていました。

クイズ、おわらい、マジックなどの出し物があるようです。

私が行った時には、クイズをやっていました。

出題の内容は、「炭治郎と結婚したのは、誰でしょう?」という問題で、今年大ヒットした鬼滅の刃に関わるものでした。

他のクラスでは、ピアノやボイスパーカッションなど特技の披露をしているところもありました。

こうして、ホームページの更新をしていたら、中休みに2年生や6年生が校長室に遊びに来て、けん玉などをして帰っていきました。

本当に大松台小学校の児童は、気持ちが良く、可愛い子ばかりです。この子たちに、毎日元気をもらい、無事に年末を迎えることができました。

今年は、本当に色々あった1年でしたが、来年は少しでも良い年となるよう、愛情豊かな教職員と共に、引き続き児童のために頑張って参ります。

保護者や地域の皆様の温かい支えと、学校の取組へのご理解・ご協力に心より感謝申し上げます。

皆様、良いお年をお迎えください。

朝、玄関の所で児童を迎えていたら「サンタさん来た!〇〇もらった!」と報告してくれる子が沢山いました。

児童にとっては、ウキウキの1日です。

今日は、2時間目に校舎内を回りました。

2年3組の教室では、お楽しみ会をやっていました。

クイズ、おわらい、マジックなどの出し物があるようです。

私が行った時には、クイズをやっていました。

出題の内容は、「炭治郎と結婚したのは、誰でしょう?」という問題で、今年大ヒットした鬼滅の刃に関わるものでした。

他のクラスでは、ピアノやボイスパーカッションなど特技の披露をしているところもありました。

こうして、ホームページの更新をしていたら、中休みに2年生や6年生が校長室に遊びに来て、けん玉などをして帰っていきました。

本当に大松台小学校の児童は、気持ちが良く、可愛い子ばかりです。この子たちに、毎日元気をもらい、無事に年末を迎えることができました。

今年は、本当に色々あった1年でしたが、来年は少しでも良い年となるよう、愛情豊かな教職員と共に、引き続き児童のために頑張って参ります。

保護者や地域の皆様の温かい支えと、学校の取組へのご理解・ご協力に心より感謝申し上げます。

皆様、良いお年をお迎えください。

校長室の窓から288

今年の授業日も残すところ今日、明日の2日間となりました。

今日は1,2時間目に校舎内を回りました。

まとめのテストや書初めの練習をしている学級があり、いよいよ年末という感じです。

3年1組では、椅子を前の方に集めてお楽しみ会をしていました。

朝、校長室の頭上から机・椅子を移動する音が聞こえたのは、このためだったのだと分かりました。

黒板には、プログラムが貼ってあり、クイズやお笑いなど、楽しそうな出し物が並んでいます。他にもクラス遊びをやるようです。

私が行った時には、クイズをやっているところで、私も1問クイズに答えました。(正解でした!)

学校もいよいよ年末モードで、音楽室前の廊下で、6年生が明日のお楽しみ会でやるお笑いのネタ合わせをしていたり、2年のある学級では、お楽しみ会の最初に「きよしこの夜」の合奏をしていたりと楽しい雰囲気です。

大松台小の児童は、良い子たちばかりですから、きっと今晩は、サンタが来てくれることでしょう(^^)

今日は1,2時間目に校舎内を回りました。

まとめのテストや書初めの練習をしている学級があり、いよいよ年末という感じです。

3年1組では、椅子を前の方に集めてお楽しみ会をしていました。

朝、校長室の頭上から机・椅子を移動する音が聞こえたのは、このためだったのだと分かりました。

黒板には、プログラムが貼ってあり、クイズやお笑いなど、楽しそうな出し物が並んでいます。他にもクラス遊びをやるようです。

私が行った時には、クイズをやっているところで、私も1問クイズに答えました。(正解でした!)

学校もいよいよ年末モードで、音楽室前の廊下で、6年生が明日のお楽しみ会でやるお笑いのネタ合わせをしていたり、2年のある学級では、お楽しみ会の最初に「きよしこの夜」の合奏をしていたりと楽しい雰囲気です。

大松台小の児童は、良い子たちばかりですから、きっと今晩は、サンタが来てくれることでしょう(^^)

校長室の窓から287

今日も快晴で、日差しが暖かく感じられます。

今日は3時間目に校舎内を回りました。

一回りして校庭に戻ってくると、2年1組が体育の授業をしていました。

最初は、縄跳びやかけっこなどをしている姿が校舎内から見えていましたが、校庭に来た時には、ボール遊びでドッジボールが始まりました。

校庭の一部には、一昨日まかれた凍結防止剤が、白く雪のように残っていましたが、児童は校庭で運動ができて嬉しそうです。

ドッジボールをしている姿を見たら、自分が若かりし頃、担任として毎日のように休み時間に子どもたちとドッジボールをして、2年生の子にも全力でボールを投げていたことを思い出しました。

今日は3時間目に校舎内を回りました。

一回りして校庭に戻ってくると、2年1組が体育の授業をしていました。

最初は、縄跳びやかけっこなどをしている姿が校舎内から見えていましたが、校庭に来た時には、ボール遊びでドッジボールが始まりました。

校庭の一部には、一昨日まかれた凍結防止剤が、白く雪のように残っていましたが、児童は校庭で運動ができて嬉しそうです。

ドッジボールをしている姿を見たら、自分が若かりし頃、担任として毎日のように休み時間に子どもたちとドッジボールをして、2年生の子にも全力でボールを投げていたことを思い出しました。

校長室の窓から286

朝会で「昨日、校長室に遊びに来てくれた人がいた。」と話したからかどうか、中休みに続いて昼休みにも沢山の児童が校長室に遊びに来ました。

折り紙で遊ぶ1年生に、けん玉で遊ぶ2年生と、校長室は大入り満員状態です。

密な状態を避けるために、けん玉組は、廊下に出て遊びました。

昨日、今日と校庭に凍結防止剤をまくために外遊びができず、校長室に来た子が多かったですが、明日は校庭が使えるようになるので、人数は減ると思います。

折り紙で遊ぶ1年生に、けん玉で遊ぶ2年生と、校長室は大入り満員状態です。

密な状態を避けるために、けん玉組は、廊下に出て遊びました。

昨日、今日と校庭に凍結防止剤をまくために外遊びができず、校長室に来た子が多かったですが、明日は校庭が使えるようになるので、人数は減ると思います。

校長室の窓から285

今朝も厳しい冷え込みでしたが、そんな中、児童は元気に登校して、しっかり挨拶をしてくれました。

「校長先生、今日のお楽しみ給食は何ですか?」「朝会は外じゃないんですか?」など色々話しかけてくれる子がいて、楽しい朝のおしゃべりタイムを過ごしました。

今日は、火曜日なので放送による児童朝会がありました。

冬休み前、最後の朝会でした。

駐在の菅谷さんの交通安全の話の後、冬休みを迎えるに当たって、次のような話をしました。

【かけがえのない命を大切に、事故や病気に気を付けて】

菅谷さんの話にもあったが様々な危険がある。クリスマスやお正月など楽しいことが続くが、うきうきして事故にあわないよう気を付けよう。

また、新型コロナウィルスの感染拡大も続いている。外に出る機会もあるかと思うが、今まで通りマスクや手洗いなどで病気にならないようにしよう。

【目標を振り返り、新たな目標を立てよう】

皆さんの立てた目標は達成できただろうか。後期の始業式に話したが、私の3つの目標のうち、毎日玄関に立つことは、家の都合でできなかったが、毎日教室を回り、それをホームページで紹介するという目標は達成できた。

新年を迎えるにあたり、自分の目標を振り返り、来年の新しい目標へとつなげていこう。

【かかわりを大切に、感謝の気持ちを伝えよう】

先週、合言葉の「えがおのなかま」の話をしたが、「かかわり」の人と関わる上で挨拶が大切といつも言っている。大きな節目である年末・年始には、お世話になった人に言葉や文字で感謝の気持ちを伝えると良い。日本には、年賀状という手紙を出す習慣もある。

手紙と言えば、昨日校庭が使えないので休み時間には、沢山の人が校長室に来てくれたのだが、1年生がお手紙をくれた。「校長先生、皆のために頑張ってくれてありがとう。」「校長先生、大好き!」「お仕事頑張ってください。」など、その言葉で元気が出た。皆から毎日の笑顔の挨拶でも元気をもらう。

今週で今年の授業は終わりになるが、終業式が無く、皆に話す機会は今日が最後となるのでお礼を言いたい。私は、今年この学校に来たが、熱心な先生方ばかりで、こんなに優しく良い子たちと一緒になれて本当に幸せだと思う。皆のことが大好きだよ。素敵な毎日をありがとう。

校長室の窓から284

今日もかなりの冷え込みでした。廊下を歩いて教室をのぞいていたら体が冷えて、手が痛くなってきました。

今日は、4時間目に校舎内を回りました。

多目的ホールの前を通りかかると、2年2組の児童が体育の授業をやっていました。

大型モニタに映し出されている映像を見ながら、床に座ったまま楽しそうに踊っています。

どうやらスポーツフェスティバルの時に踊ったEXダンス体操は、座ってもできるので挑戦しているようです。

立って踊るのとは違う感じがするのでしょうか?

どこかでこれを披露するのでしょうか?

後で聞いてみようと思います。

聞いてきました。

担任によると、どこかで披露するということではなく、体つくり運動の一環として継続的に取り組んでいるそうです。

今日は、立って踊った後、座って踊ったそうです。

座って踊ると腹筋など体幹が鍛えられるとのことでした。

今日は、4時間目に校舎内を回りました。

多目的ホールの前を通りかかると、2年2組の児童が体育の授業をやっていました。

大型モニタに映し出されている映像を見ながら、床に座ったまま楽しそうに踊っています。

どうやらスポーツフェスティバルの時に踊ったEXダンス体操は、座ってもできるので挑戦しているようです。

立って踊るのとは違う感じがするのでしょうか?

どこかでこれを披露するのでしょうか?

後で聞いてみようと思います。

聞いてきました。

担任によると、どこかで披露するということではなく、体つくり運動の一環として継続的に取り組んでいるそうです。

今日は、立って踊った後、座って踊ったそうです。

座って踊ると腹筋など体幹が鍛えられるとのことでした。

校長室の窓から283

今日も厳しい冷え込みでした。

東京都の新型コロナウィルス新規感染者数は、800人を超え感染拡大が止まりません。

メールでも感染症対策のお願いをお送りしましたが、各ご家庭での確実な取組をお願い申し上げます。

さて、今日は、2時間目に各教室を回りました。

6年1組をのぞくと、児童が作文を書いていました。

どうやら卒業文集の作文を書いているようです。

よく見るとタブレットのワープロアプリで入力し、印刷した下書きを見ながら、清書の練習をしているようです。

教室にはICT支援員もいてタブレットの使い方などをサポートしています。

タブレットで入力している様子を見ると、スマホなどで使うフリック入力などを駆使して、すらすらと入力している児童が多くいました。

今の時代の子たちは、こうして当たり前のようにスマホやタブレットを使いこなしていくのだなと改めて感心しました。

東京都の新型コロナウィルス新規感染者数は、800人を超え感染拡大が止まりません。

メールでも感染症対策のお願いをお送りしましたが、各ご家庭での確実な取組をお願い申し上げます。

さて、今日は、2時間目に各教室を回りました。

6年1組をのぞくと、児童が作文を書いていました。

どうやら卒業文集の作文を書いているようです。

よく見るとタブレットのワープロアプリで入力し、印刷した下書きを見ながら、清書の練習をしているようです。

教室にはICT支援員もいてタブレットの使い方などをサポートしています。

タブレットで入力している様子を見ると、スマホなどで使うフリック入力などを駆使して、すらすらと入力している児童が多くいました。

今の時代の子たちは、こうして当たり前のようにスマホやタブレットを使いこなしていくのだなと改めて感心しました。

校長室の窓から282

今日は、雲一つない快晴。その分冷え込みも厳しくなりました。

今日は、午後に出張があるので1時間目に校舎内を回りました。

廊下を歩いているだけで、体が芯から冷えました。

5年1組では、社会科の授業を行っていました。

「これからの工業生産とわたしたち」の学習で映像を見ながらの学習場面でした。

実は、大松台小学校では、先週、全学級に教材提示装置として大型モニタと同様に使えるプロジェクターが配備されました。

先週の水曜日には、教員が校内で操作のための研修会を自主的に開き、各教室で使い始めているのです。

今日の授業では、NHK for Schoolの「日本の工業と技術」という番組を見ながら学習していましたが、他にもデジタル教科書を映し出してタッチペンで操作するということもできるようです。

年度内には、児童一人1台のタブレット端末配備も予定されており、これらのICT機器を使いながらより質の高い授業ができるようにしていきたいと思います。

今日は、午後に出張があるので1時間目に校舎内を回りました。

廊下を歩いているだけで、体が芯から冷えました。

5年1組では、社会科の授業を行っていました。

「これからの工業生産とわたしたち」の学習で映像を見ながらの学習場面でした。

実は、大松台小学校では、先週、全学級に教材提示装置として大型モニタと同様に使えるプロジェクターが配備されました。

先週の水曜日には、教員が校内で操作のための研修会を自主的に開き、各教室で使い始めているのです。

今日の授業では、NHK for Schoolの「日本の工業と技術」という番組を見ながら学習していましたが、他にもデジタル教科書を映し出してタッチペンで操作するということもできるようです。

年度内には、児童一人1台のタブレット端末配備も予定されており、これらのICT機器を使いながらより質の高い授業ができるようにしていきたいと思います。

校長室の窓から281

読み聞かせの取材に行く途中に多目的ホールの前を通りかかると、6年1組と1年1組の児童が楽しそうに遊んでいました。

今日は、たてわり班活動の代わりに行う兄弟学年での交流の2回目です。

ハンカチ落としをしているグループがありました。

交流も2回目になるので、前回のような緊張感はなく、和気あいあいとした雰囲気でした。

体育館では、残りのグループが楽しそうに遊んでいました。

こちらは、宝探しをしているようで、6年生が隠した宝を楽しそうに探していました。

温かい気持ちの交流が感じられ、6年生にとっては、卒業前の思い出として、そして1年生には、上級生の優しさに触れ憧れの気持ちをもつ素敵な時間となりました。

今日は、たてわり班活動の代わりに行う兄弟学年での交流の2回目です。

ハンカチ落としをしているグループがありました。

交流も2回目になるので、前回のような緊張感はなく、和気あいあいとした雰囲気でした。

体育館では、残りのグループが楽しそうに遊んでいました。

こちらは、宝探しをしているようで、6年生が隠した宝を楽しそうに探していました。

温かい気持ちの交流が感じられ、6年生にとっては、卒業前の思い出として、そして1年生には、上級生の優しさに触れ憧れの気持ちをもつ素敵な時間となりました。

校長室の窓から280

今日は、昨日にも増して寒い朝となりました。

外の寒暖計を見たら0℃を指していました。

足踏みや揉み手で寒さをしのぎながら玄関の所で児童を迎えていると、何人もの保護者の方々が通って行かれて、今日は読み聞かせの日だったことを思い出しました。

今日は、3,5年生で保護者による読み聞かせが行われました。

3年1組

3年2組

5年1組

5年2組

5年3組

急きょ交代で来ていただいた保護者の方もいるようです。

季節や社会情勢なども踏まえた本を選んで読み聞かせをしてくださいました。

児童も熱心に聞き入っていました。

こうやって、心穏やかに1日をスタートできるのは、とても良いことだと思います。

これからもよろしくお願いいたします。

外の寒暖計を見たら0℃を指していました。

足踏みや揉み手で寒さをしのぎながら玄関の所で児童を迎えていると、何人もの保護者の方々が通って行かれて、今日は読み聞かせの日だったことを思い出しました。

今日は、3,5年生で保護者による読み聞かせが行われました。

3年1組

3年2組

5年1組

5年2組

5年3組

急きょ交代で来ていただいた保護者の方もいるようです。

季節や社会情勢なども踏まえた本を選んで読み聞かせをしてくださいました。

児童も熱心に聞き入っていました。

こうやって、心穏やかに1日をスタートできるのは、とても良いことだと思います。

これからもよろしくお願いいたします。

校長室の窓から279

今季一番の冷え込みの中でしたが、児童は元気に登校してきました。

朝の挨拶も上手です。

今日は、火曜日なので放送による児童朝会がありました。

今日は、ピアノコンクールで賞状をもらった児童と東京都小学生科学展に作品応募し、多摩市代表として都の優秀賞をもらった児童の紹介をしてから、次のような話をしました。

【大松台小の子どもの良い所=挨拶、挑戦、まじめに取り組む】

最近、私は、朝ぎりぎりに学校に来て玄関に立てないことがあるが、そんな中でも、遠くから私の姿を見付け「校長先生、おはようございます!」と挨拶してくれる子がいて元気になる。今朝は、久しぶりに玄関に立ったが多くの子が自分から挨拶をしてくれた。週当番の先生の日誌にも「しっかり挨拶できる子が増えた」と書いてあり、とても嬉しい。良いことは続けて行こう。

また、先々週、先週、今日と頑張った人の紹介をしたが、様々なことに積極的に挑戦しているのもとても良いことである。

普段の学習や校外での学習にまじめに取り組むことも素晴らしい。4年生が駅前見学で行き帰りにも関心をもって学ぶ姿や6年生が小中交流会でしっかり話を聞く態度も素晴らしかった。このような良いことをどんどん伸ばして行こう。

【なわとび週間の取組について】

昨日からなわとび週間が始まった、私は、昨日の中休みに校庭に行ったが、低学年の人たちが、熱心に取り組む姿が見られた。カードを持って行き自分なりの目標をもって取り組むこと、そして、寒さに負けない丈夫な体を作る上でも良い取り組みである。

昨日は、高学年の体育委員の人が低学年の人のカードを見てくれている様子が見られたが、見てもらったり教えてもらったりしながら練習するのも良いと思う。それぞれ目標に向かって頑張って行こう。

校長室の窓から278

今日の7時間目には、6年生が多目的ホールに集まって「小中児童生徒交流会」が行われました。

この交流会は、例年であれば6年生が鶴牧中に行って行うものですが、今年は、感染予防のため、Zoomを利用したオンライン交流となりました。

はじめの言葉に続いて、生徒会本部役員の自己紹介や生徒会長の話がありました。

続いて鶴牧中の生活についての説明がありました。

児童は事前に配られた生徒会作成の、中学校の生活についてのチラシも見ながら話を聞いていました。

行事や部活動については、写真を映し出しながらの説明がありました。

少しは、中学校の様子がイメージできたでしょうか。

最後は、質問コーナーでした。

大松台小の質問は、「先生と生徒の仲は良いですか?」「先生は怖くありませんか?」など先生に関わる質問で、笑いが起きて和やかな雰囲気になりました。

このような取組を通して、6年生が少しでも不安なく、期待をもって中学校に入学してくれることを願っています。

この交流会は、例年であれば6年生が鶴牧中に行って行うものですが、今年は、感染予防のため、Zoomを利用したオンライン交流となりました。

はじめの言葉に続いて、生徒会本部役員の自己紹介や生徒会長の話がありました。

続いて鶴牧中の生活についての説明がありました。

児童は事前に配られた生徒会作成の、中学校の生活についてのチラシも見ながら話を聞いていました。

行事や部活動については、写真を映し出しながらの説明がありました。

少しは、中学校の様子がイメージできたでしょうか。

最後は、質問コーナーでした。

大松台小の質問は、「先生と生徒の仲は良いですか?」「先生は怖くありませんか?」など先生に関わる質問で、笑いが起きて和やかな雰囲気になりました。

このような取組を通して、6年生が少しでも不安なく、期待をもって中学校に入学してくれることを願っています。

校長室の窓から277

今週から真冬の寒さという予報が出ていましたが、中休みに校庭に出てみると沢山の児童がなわとびに取り組んでいました。

大松台小では、今週からなわとび週間として体力づくりの一環で短なわに取り組んでいます。

密を避ける観点から、今年度は長縄は、実施せず、しかも中休みは低学年、昼休みは高学年と校庭の使用時間を分けて行っています。

ベニヤ板で作られたなわとび台の上で二重跳びに挑戦している児童もいました。

朝礼台の周りには、5,6年の体育委員がいて、低学年の児童のなわとびカードを見てあげていました。

こうした場所でも異学年の交流があるのは、とても良いことだと思いました。

大松台小では、今週からなわとび週間として体力づくりの一環で短なわに取り組んでいます。

密を避ける観点から、今年度は長縄は、実施せず、しかも中休みは低学年、昼休みは高学年と校庭の使用時間を分けて行っています。

ベニヤ板で作られたなわとび台の上で二重跳びに挑戦している児童もいました。

朝礼台の周りには、5,6年の体育委員がいて、低学年の児童のなわとびカードを見てあげていました。

こうした場所でも異学年の交流があるのは、とても良いことだと思いました。

校長室の窓から276

今日は、4時間目の途中から避難訓練がありました。

予告無しで地震を想定した訓練です。

ほとんどの児童が「お(押さない)・か(駆けない)・し(しゃべらない)・も(戻らない)」の約束を守って避難をすることができました。

しかし、最後の私の話が始まる時におしゃべりがなかなか止まらなかった児童がいたので、「命を守るための訓練で、普段から真剣に取り組むことが大切である。」という話をしました。

次回は、この課題をクリアしてくれることを期待しています。

校長室の窓から275

今日は、木曜日なので校庭で児童集会が行われました。

今日の集会は、「ジェスチャークイズ集会」です。

集会委員が朝礼台の上で行うジェスチャーを見て、三択の問題に立ったり、座ったり、手を挙げたりして答えていきます。

今日は、野球、バスケットボール、カーリングなどスポーツに関わる問題が5問出題されました。

集会委員のジェスチャーが上手だったので、正解した児童が多かったです。

寒い中でしたが、児童は楽しそうにクイズに参加していました。

校庭の紅葉が目に鮮やかです。

校長室の窓から274

今日は、午前中に4年生の「駅前見学」があったので付き添って行きました。

この学習は、総合的な学習の時間の「広げよう!やさしい町」という単元で福祉について学ぶものです。

校庭で集合して、これから多摩センター駅まで歩いて行きます。

鶴牧西公園のきれいな紅葉の中を歩いて行きます。

間を空け過ぎたり、横に広がったりすることなく上手に歩いています。

多摩センターに着くまでも、今日のめあてである「バリアフリー」という視点で、点字ブロックを見付けたり、スロープの傾斜を体感したりと学んでいる姿に感心しました。

駅前に着いてからは、クラスごとに「バスターミナル」「鉄道の駅」「モノレールの駅」を順に入れ替わりながら見学しました。

私は3組と一緒に回りました。

初めは、バスターミナルの見学です。

写真が暗くて見にくいと思いますが、エレベーターのボタン周りやポストなどに点字があることを発見していました。

一般の公衆電話ボックスと車椅子用の公衆電話ボックスを比較して、広さや電話機の高さの違いなどについて気付いていました。

その後、車椅子スロープを通って鉄道の駅に向かいました。

鉄道の駅では、券売機の横にある点字の料金表や駅構内の案内板に点字や音声による案内があることなどを調べていました。

モノレールの駅では、新しくできたエレベーターの様子などを見学しました。

その後、道路に下りて、横断歩道脇の信号にある視覚障害者用の音響用押しボタンなどを見て戻りました。

今日は、4年生で初めての校外学習とのことでしたが、往復3km以上を歩き無事に帰ってきました。

意欲的に学ぶ姿が大変立派でした。

今日学んだことを生かして、誰にも「やさしい町」にしていくために、自分はどうするかを考え、実行してくれることを期待します。

この学習は、総合的な学習の時間の「広げよう!やさしい町」という単元で福祉について学ぶものです。

校庭で集合して、これから多摩センター駅まで歩いて行きます。

鶴牧西公園のきれいな紅葉の中を歩いて行きます。

間を空け過ぎたり、横に広がったりすることなく上手に歩いています。

多摩センターに着くまでも、今日のめあてである「バリアフリー」という視点で、点字ブロックを見付けたり、スロープの傾斜を体感したりと学んでいる姿に感心しました。

駅前に着いてからは、クラスごとに「バスターミナル」「鉄道の駅」「モノレールの駅」を順に入れ替わりながら見学しました。

私は3組と一緒に回りました。

初めは、バスターミナルの見学です。

写真が暗くて見にくいと思いますが、エレベーターのボタン周りやポストなどに点字があることを発見していました。

一般の公衆電話ボックスと車椅子用の公衆電話ボックスを比較して、広さや電話機の高さの違いなどについて気付いていました。

その後、車椅子スロープを通って鉄道の駅に向かいました。

鉄道の駅では、券売機の横にある点字の料金表や駅構内の案内板に点字や音声による案内があることなどを調べていました。

モノレールの駅では、新しくできたエレベーターの様子などを見学しました。

その後、道路に下りて、横断歩道脇の信号にある視覚障害者用の音響用押しボタンなどを見て戻りました。

今日は、4年生で初めての校外学習とのことでしたが、往復3km以上を歩き無事に帰ってきました。

意欲的に学ぶ姿が大変立派でした。

今日学んだことを生かして、誰にも「やさしい町」にしていくために、自分はどうするかを考え、実行してくれることを期待します。

校長室の窓から273

気持ちの良い冬晴れです。

透き通った空気の中、児童は、頑張って登校してきました。

今日は、火曜日なので放送による児童朝会がありました。

読書感想文コンクールで賞状をもらった児童の紹介をしてから、次のような話をしました。

【いじめや暴力のない学校づくりを】

先週の朝会で人権週間の話をしたが、高学年の標語にはいじめに関するものが多くあった。また、先週の朝会では「相手のことを考え、ぶつかったりたたいたりすることはやめよう。」という話もした。

人の心や体を傷つけるいじめや暴力は絶対にしてはならない。なぜなら皆一人一人がかけがえのない大切な人間で、誰一人として傷つけられて良い人はいないからである。

私は前にも話した「えがおのなかま」という大松台小の合言葉を校長室の前に貼った。皆が笑顔で過ごせる、いじめや暴力のない学校をつくっていこう。

【宇宙に関心を】

ニュースで「はやぶさ2」が小惑星「リュウグウ」から採取した砂などが入ったカプセルがオーストラリアの砂漠で回収されたと聞いた人もいると思う。そのカプセルは、今日にも相模原にあるJAXAの研究所に運ばれて分析されるとのことである。

私は、理科を勉強している先生たちとその研究所に行ったことがあり、日本の技術のすばらしさに感動した。皆さんもぜひ宇宙に関心をもってほしい。

この前話した、国際宇宙ステーションは、明日明後日が良く見えるとのことである。

明日は夕方5:55頃、南西の空50度ぐらいに西から南の方に移動するのが見える。

また、明後日夕方には、5:06頃北西の空から5:09頃東寄り84度の天頂近くを通り5:12頃南東の方向に移動していくとのことである。

このデータは、学校HPに載せておくので興味をもった人は、ぜひ家の人と一緒に見てみると良いと思う。

校長室の窓から272

12月を迎え、後期の前半も残すところ3週間となりました。

本校では、今週もオリンピック・パラリンピック教育の取組が行われます。

2時間目に体育館に行くと、4年1組のブラインドサッカーの体験教室が始まっていました。

写真は、ブラインドサッカー用の鈴が入ったボールの音で目隠しをした友達を案内している様子です。

このプログラムでは、「東京ヴェルディ」の障害者スポーツ指導員の方に来ていただき、様々な体験をします。

感染予防のため、1クラスずつの実施となるので2組と3組は、水曜日と金曜日に体験する予定です。

写真は、友達の声かけなどを頼りに足でドリブルとしているところです。

これらの体験を通して障害者スポーツへの関心を高めるとともに、共生社会について学んでいる総合的な学習の時間にこの体験を生かしてほしいと思います。

本校では、今週もオリンピック・パラリンピック教育の取組が行われます。

2時間目に体育館に行くと、4年1組のブラインドサッカーの体験教室が始まっていました。

写真は、ブラインドサッカー用の鈴が入ったボールの音で目隠しをした友達を案内している様子です。

このプログラムでは、「東京ヴェルディ」の障害者スポーツ指導員の方に来ていただき、様々な体験をします。

感染予防のため、1クラスずつの実施となるので2組と3組は、水曜日と金曜日に体験する予定です。

写真は、友達の声かけなどを頼りに足でドリブルとしているところです。

これらの体験を通して障害者スポーツへの関心を高めるとともに、共生社会について学んでいる総合的な学習の時間にこの体験を生かしてほしいと思います。

校長室の窓から271

寒い日が続いています。

昨日は出張で明日も不在にするので、今日は1.2時間目に校舎内を回りました。

仕事も溜まっているので3時間目に校長室で仕事をしていたら、6年1組の児童が校長室の扉をノックして入ってきました。

話を聞くと家庭科の学習で様々な場所の照度(明るさ)や温度を調べているとのことでした。

色々な話をしていたら、「校長室に入るのが初めて」という児童もいたので、「いつでも来て良いんだよ。よく1年生が遊びに来るよ。」と話したら、「また後で来ます。」と言って中休みに沢山の子が来ました。

歴代の校長先生の顔写真を見たり、卒業アルバムを見て「お姉ちゃんどこかな?」「〇〇先生、若い!」などと話したりして、実に楽しそうです。

この前は、教室を回っている時に、廊下から6年3組の教室の中を閉まっている扉のガラス越しにのぞいたら、気付いた児童がいたので手を振ったら何人もが手を振り返してくれました。

本当に大松台小の児童は、素直で可愛いです。

昨日は出張で明日も不在にするので、今日は1.2時間目に校舎内を回りました。

仕事も溜まっているので3時間目に校長室で仕事をしていたら、6年1組の児童が校長室の扉をノックして入ってきました。

話を聞くと家庭科の学習で様々な場所の照度(明るさ)や温度を調べているとのことでした。

色々な話をしていたら、「校長室に入るのが初めて」という児童もいたので、「いつでも来て良いんだよ。よく1年生が遊びに来るよ。」と話したら、「また後で来ます。」と言って中休みに沢山の子が来ました。

歴代の校長先生の顔写真を見たり、卒業アルバムを見て「お姉ちゃんどこかな?」「〇〇先生、若い!」などと話したりして、実に楽しそうです。

この前は、教室を回っている時に、廊下から6年3組の教室の中を閉まっている扉のガラス越しにのぞいたら、気付いた児童がいたので手を振ったら何人もが手を振り返してくれました。

本当に大松台小の児童は、素直で可愛いです。

校長室の窓から270

今日もかなりの冷え込みでしたが、気持ちの良い晴天です。

今日は、月初めの火曜日なので校庭での児童朝会がありました。

今日は、まず最初に「歯・口の健康に関する図画ポスターコンクール」で2名の児童が入賞したのでその表彰を行いました。

他にも応募した児童がいるので「色々な機会をとらえて挑戦することが大切」と伝えてから話に入りました。

児童は、時間通りに集まって、寒い中でしたがしっかり話を聞いていました。

今日は、人権週間に関わる話をしました。

【人権週間の取組~考えてほしいこと】

今週の12月4日から人権週間が始まるのに向けて、皆さんも人権標語を書いたことと思う。私も廊下に貼ってある標語を見せてもらったが「笑顔」という言葉が多く嬉しかった。人権とは、一人一人が大切にされ笑顔になることにもつながる。

他にも、あいさつ、言葉かけなどが標語に書かれていた。私は、先週から家族の具合が悪くて休んだり、朝ぎりぎりに学校に来ることがあって玄関に立てない日が続いていた。そんな中、昨日「朝、校長先生立っていないけど、大丈夫ですか?」と声をかけてくれた子がいて優しい気持ちが伝わってきた。

ぜひ、皆さんも標語に書いたことを実行して、一人一人が大切にされ笑顔になれる学校を作っていこう。そのことが合言葉の「笑顔の 学校 大松台」につながっていく。

もう一つ人権に関わって考えてほしいことがある。廊下などで時々ふざけて友達にぶつかったり、たたいたり、乱暴な言葉を使ったりしている姿を見かける。楽しいつもりかもしれないが、相手は嫌な思いをしているかも知れない。私が人権の標語を作るとしたら「ちょっと待て相手のことも考えて」となる。自分だけでなく周りのことも考えて、人権が大切にされる学校にしていこう。

校長室の窓から269

先週の木、金と家庭の都合でお休みをいただいていたので、HPの更新が止まっておりました。

今後も無理せず続けて行きますので、よろしくお願いいたします。

今日は、今季一番の冷え込みと言うことでしたが、中休みに校庭を見ると元気に遊ぶ児童の姿が見られました。

体育の授業に出る児童は、半袖、半ズボンです。

子どもは元気です。

さて、明日12月1日(火)15:00~は1,3,5年

そして、12月3日(木)15:00~は2,4,6年の保護者会です。

各教室で行いますので、ぜひご出席ください。

今後も無理せず続けて行きますので、よろしくお願いいたします。

今日は、今季一番の冷え込みと言うことでしたが、中休みに校庭を見ると元気に遊ぶ児童の姿が見られました。

体育の授業に出る児童は、半袖、半ズボンです。

子どもは元気です。

さて、明日12月1日(火)15:00~は1,3,5年

そして、12月3日(木)15:00~は2,4,6年の保護者会です。

各教室で行いますので、ぜひご出席ください。

校長室の窓から268

冷たい雨が降っています。

先週の暖かさとは違って寒い日が続いているので体調管理に気を付けなくてはなりません。

さて、大松台小学校では、先週から今週へとオリンピック・パラリンピック教育の取組が続いています。

本日は、5年生が国士舘大学の田口教授や陸上競技部員から、陸上競技の実技指導を受けました。

今日は、あいにくの雨のため、体育館で1クラスずつの実施となりました。

写真は、5年1組への指導の様子です。

まず初めに、田口教授から陸上競技や本日の内容についてのお話がありました。

皆、きちんと体育すわりで聞いています。

次に、陸上競技部員による砲丸投げやスターティングブロックを使ったスタートなどのデモンストレーションを見ました。

写真は、スタートの様子ですが速すぎて影のようにしか写りませんでした。

準備運動をして、いよいよ体験の始まりです。

児童は、普段からエアロビクスで鍛えているのでとても良い動きでした。

続いて、色々な姿勢からのダッシュです。

写真は、児童が提案したヤンキー歩きからのダッシュの様子です。

最後に体育館の周りに置かれたミニハードルを使って、ハードル走をしました。

アドバイスをよく聞いて取り組んだので、1回目より2回目の方が速く走れた児童が沢山いました。

短い時間でしたが、貴重な体験をすることができました。

児童には、この体験を今後の授業に生かしてほしいと思います。

先週の暖かさとは違って寒い日が続いているので体調管理に気を付けなくてはなりません。

さて、大松台小学校では、先週から今週へとオリンピック・パラリンピック教育の取組が続いています。

本日は、5年生が国士舘大学の田口教授や陸上競技部員から、陸上競技の実技指導を受けました。

今日は、あいにくの雨のため、体育館で1クラスずつの実施となりました。

写真は、5年1組への指導の様子です。

まず初めに、田口教授から陸上競技や本日の内容についてのお話がありました。

皆、きちんと体育すわりで聞いています。

次に、陸上競技部員による砲丸投げやスターティングブロックを使ったスタートなどのデモンストレーションを見ました。

写真は、スタートの様子ですが速すぎて影のようにしか写りませんでした。

準備運動をして、いよいよ体験の始まりです。

児童は、普段からエアロビクスで鍛えているのでとても良い動きでした。

続いて、色々な姿勢からのダッシュです。

写真は、児童が提案したヤンキー歩きからのダッシュの様子です。

最後に体育館の周りに置かれたミニハードルを使って、ハードル走をしました。

アドバイスをよく聞いて取り組んだので、1回目より2回目の方が速く走れた児童が沢山いました。

短い時間でしたが、貴重な体験をすることができました。

児童には、この体験を今後の授業に生かしてほしいと思います。

校長室の窓から267

三連休明けの朝、今日は雲が多い天気ですが、登校してくる児童は、晴れやかな笑顔で元気な挨拶をしてくれました。

今日は、火曜日なので児童朝会がありました。

放送で次のような話をしました。

【大松台小の子どもの良い所=オリンピック・パラリンピック教育の取組】

今日も外に立っていたら、元気良く挨拶する児童が沢山いた。休み明けでもしっかり挨拶できているのはとても良いことである。続けて行こう。

先週もオリンピック・パラリンピック教育の4年生の取組を紹介したが、先週の水曜日に6年生がパラリンピックの冬2回、夏4回に出場し、両方で金メダリストになった土田和歌子さんの話を聞く機会があった。

土田さんは、当日金メダルをお持ちになり、6年生全員が触れることもできた。私も話を聞いたが15年以上世界の一線級で活躍し、今なお車いすのマラソンと新しいパラトライアスロンに挑戦するという姿勢に感動した。

土田さんは、「挑戦する」「あきらめない」「感謝」という話などをしてくださったが、土田さんへの手紙や日記を見ても、6年生が良く話を聞いていたことが分かった。また、講演の後の質問やお礼の言葉もさすが6年生というものだった。

今週は、5年生3年生2年生が陸上競技や跳び箱の体験をする機会がある。ここでもしっかり学ぼう。

【3連休の過ごし方=興味をもったことを調べてみよう】

今日も外に出たら、三連休に「ばあばの家に行った」「動物園に行って絵を描いてきた」など、話を聞かせてくれた人がいた。

私は、家でゆっくり過ごしたが、初日にラジオで「宇宙飛行士の野口聡一さんが滞在している国際宇宙ステーションが見える。」と聞いて、見られる時間や方角を調べて観測してみた。私は理科が好きなので、星などもよく見るが、国際宇宙ステーションは、大きく明るく他の星とは、全く違う速さで西の空から北の方へ動いていくのが見えて感動した。皆さんもぜひ興味をもったことを自分で調べてみると良いと思う。

最後に新型コロナウィルスの感染拡大が続いているので、「先週は暖かい日が続いたが今週は寒くなってくるようなので、風邪をひいたり感染症にかかったりしないように健康に気を付けて過ごそう。」と伝えて、話を終わりました。

校長室の窓から266

季節外れの暖かな朝です。

昨日の東京都の新型コロナウィルス新規感染者数は、534人で2日連続で過去最多を更新しました。

そのような中、本校では、昨日の職員打合せでも「体育授業の行い方」「冬の感染症予防対策」などについて確認をし、できることを確実に実施するようにしています。

行事等の実施は、三密を避け感染リスクの軽減を図りながら実施する方向で考えており、2月13日(土)に予定していた学校公開・道徳授業地区公開講座は、2月8日(月)を1組、2月9日(火)を2組、2月10日(水)を3組と3日間に分けて行う予定です。

詳しくは、12月の学校便り等でお知らせしていきますのでよろしくお願いいたします。

さて、今日は、朝の時間に兄弟学年の交流が行われました。

今日の交流は、4年3組と2年3組です。

〇×クイズを出しています。

4年生が一生懸命説明をして、2年生もしっかり聞いています。

多目的ホールでは、4つのグループが交流していました。

体育館でも4つのグループが離れて交流していました。

4年生が考えてきたゲームで楽しく交流しています。

フルーツバスケットをやっていたグループもありました。

短い時間でしたが楽しく交流ができたようです。

これからも様々な工夫をしながら、教育活動を進めていきます。

昨日の東京都の新型コロナウィルス新規感染者数は、534人で2日連続で過去最多を更新しました。

そのような中、本校では、昨日の職員打合せでも「体育授業の行い方」「冬の感染症予防対策」などについて確認をし、できることを確実に実施するようにしています。

行事等の実施は、三密を避け感染リスクの軽減を図りながら実施する方向で考えており、2月13日(土)に予定していた学校公開・道徳授業地区公開講座は、2月8日(月)を1組、2月9日(火)を2組、2月10日(水)を3組と3日間に分けて行う予定です。

詳しくは、12月の学校便り等でお知らせしていきますのでよろしくお願いいたします。

さて、今日は、朝の時間に兄弟学年の交流が行われました。

今日の交流は、4年3組と2年3組です。

〇×クイズを出しています。

4年生が一生懸命説明をして、2年生もしっかり聞いています。

多目的ホールでは、4つのグループが交流していました。

体育館でも4つのグループが離れて交流していました。

4年生が考えてきたゲームで楽しく交流しています。

フルーツバスケットをやっていたグループもありました。

短い時間でしたが楽しく交流ができたようです。

これからも様々な工夫をしながら、教育活動を進めていきます。

校長室の窓から265

今日も暖かな1日です。

昨日の東京都の新型コロナウィルスの新規感染者数は、493人となり感染拡大が止まりません。

都は、感染レベルを引き上げる方向とのことですが、学校で行うべきことは、変わらないと考えています。引き続き感染症予防に留意していきますので、ご家庭でもご協力をお願いいたします。そして、ご心配なことがありましたらいつでも学校にご連絡ください。

さて、今日は1~3時間目にかけて、各教室を回りました。

6年3組では、3時間目に社会科の授業をやっていました。

江戸時代の「町人の文化と新しい学問」の単元で、今日は主に人形浄瑠璃や歌舞伎について近松門左衛門の活躍の様子などから学んでいました。

授業では、今年度、国の予算で買ったデジタル教科書の画面を大型モニタに映し出しながら、教師が補足の説明などを加えながら進んでいきます。

児童は、教師の投げかけに反応しながらしっかりとノートをとっています。

デジタル教科書は、教科書の文字や資料の拡大ができるだけでなく、関連する動画を流すこともできます。

今日は、NHK歴史にドキリ「近松門左衛門」のビデオも視聴して学んだので、豊富な資料で短い時間でも町人文化が栄えた様子を理解することができました。

授業開始時間になると、自然と児童から「時間ですよ~」という声がかかって着席したり、ビデオの視聴に合わせてカーテンの開け閉めを行ったりと主体的に動く様子が見られたことに感心しました。

しっかり学びノートを記録するという姿から、中学に進んでいく準備ができてきていると感じました。

昨日の東京都の新型コロナウィルスの新規感染者数は、493人となり感染拡大が止まりません。

都は、感染レベルを引き上げる方向とのことですが、学校で行うべきことは、変わらないと考えています。引き続き感染症予防に留意していきますので、ご家庭でもご協力をお願いいたします。そして、ご心配なことがありましたらいつでも学校にご連絡ください。

さて、今日は1~3時間目にかけて、各教室を回りました。

6年3組では、3時間目に社会科の授業をやっていました。

江戸時代の「町人の文化と新しい学問」の単元で、今日は主に人形浄瑠璃や歌舞伎について近松門左衛門の活躍の様子などから学んでいました。

授業では、今年度、国の予算で買ったデジタル教科書の画面を大型モニタに映し出しながら、教師が補足の説明などを加えながら進んでいきます。

児童は、教師の投げかけに反応しながらしっかりとノートをとっています。

デジタル教科書は、教科書の文字や資料の拡大ができるだけでなく、関連する動画を流すこともできます。

今日は、NHK歴史にドキリ「近松門左衛門」のビデオも視聴して学んだので、豊富な資料で短い時間でも町人文化が栄えた様子を理解することができました。

授業開始時間になると、自然と児童から「時間ですよ~」という声がかかって着席したり、ビデオの視聴に合わせてカーテンの開け閉めを行ったりと主体的に動く様子が見られたことに感心しました。

しっかり学びノートを記録するという姿から、中学に進んでいく準備ができてきていると感じました。

校長室の窓から264

今日も小春日和の暖かな1日です。

大松台小学校では、今週はオリンピック・パラリンピック教育の取組が続きます。

今日は、午前9時から6年生が体育館で、日本人史上初の夏・冬パラリンピック金メダリストである土田和歌子さんの講演を聞きました。

演題は「これまでの取組と現在の活動」で、まず出場したパラリンピックでの取組などについての話を伺いました。

今日は、アテネパラリンピックで獲得された金メダルを持ってきてくださり、6年生一人一人が話を聞きながら触れることができました。

今は、車いすマラソンとトライアスロンで8回目となる東京でのパラリンピック出場を目指しているということです。

6年生の児童も食い入るように土田さんの話を聞いていました。

講演の最後には「挑戦する」「あきらめない」「感謝する」という3つの大事な言葉をいただきました。

講演の後には、デモンストレーションとして競技用車いすで児童の周りを走ってくださいました。

普段の10分の1ほどの力しか出していないとのことでしたが、速すぎて写真にうまく写りませんでした。

その後、代表児童が競技用の車いすに乗せていただき、体験をしました。

最新のカーボン製の車いすで8kg台の重さとのことで、体験した児童も「こぐのが軽い」と感想を述べていました。

沢山の質問をした後、代表児童がお礼の言葉を述べました。

質問も言葉もさすが6年生と感じる立派なもので感心しました。

一人一人の心には、何が残ったでしょうか。

6年生には、この貴重な経験を大切な思い出として、明日からの生活に生かしてほしいと思います。

大松台小学校では、今週はオリンピック・パラリンピック教育の取組が続きます。

今日は、午前9時から6年生が体育館で、日本人史上初の夏・冬パラリンピック金メダリストである土田和歌子さんの講演を聞きました。

演題は「これまでの取組と現在の活動」で、まず出場したパラリンピックでの取組などについての話を伺いました。

今日は、アテネパラリンピックで獲得された金メダルを持ってきてくださり、6年生一人一人が話を聞きながら触れることができました。

今は、車いすマラソンとトライアスロンで8回目となる東京でのパラリンピック出場を目指しているということです。

6年生の児童も食い入るように土田さんの話を聞いていました。

講演の最後には「挑戦する」「あきらめない」「感謝する」という3つの大事な言葉をいただきました。

講演の後には、デモンストレーションとして競技用車いすで児童の周りを走ってくださいました。

普段の10分の1ほどの力しか出していないとのことでしたが、速すぎて写真にうまく写りませんでした。

その後、代表児童が競技用の車いすに乗せていただき、体験をしました。

最新のカーボン製の車いすで8kg台の重さとのことで、体験した児童も「こぐのが軽い」と感想を述べていました。

沢山の質問をした後、代表児童がお礼の言葉を述べました。

質問も言葉もさすが6年生と感じる立派なもので感心しました。

一人一人の心には、何が残ったでしょうか。

6年生には、この貴重な経験を大切な思い出として、明日からの生活に生かしてほしいと思います。

校長室の窓から263

今日も日差し暖かな1日となりそうです。

今日は、火曜日なので児童朝会が放送でありました。

今日は、次のような話をしました。

【大松台小の子どもの良い所=オリンピック・パラリンピック教育の取組】

今年、東京オリンピック・パラリンピックが開かれる予定だったが、新型コロナウィルス感染症で来年に延期されているのは、皆さんも知っていると思う。そのオリンピック・パラリンピックに関わる教育で「夢・未来プロジェクト」の取組を、昨日4年生が行った。

車いすバスケットボールでパラリンピック2大会連続出場をした森紀之さんをお迎えし、話を聞いたり、模範演技を見たり、車いすでの走行やシュートの体験をしたりした。話の聞き方が立派だったし、最後の質問コーナーでも積極的に質問をしていた。終わった後、森さんも子どもたちの反応が良くてやりやすかったし楽しかったとおっしゃっていた。

このように積極的に学ぼうとする姿勢は素晴らしい。明日は、パラリンピックで金メダルを獲得した土田和歌子さんの話を6年生が伺うがここでもしっかり学んでほしい。

【読書週間について】

読書週間が始まったが、これは、読書の力で平和な国を作ろうということで、昭和22年の正に今日11月17日に始まったもので、その後毎年11月3日の文化の日、前後2週間に行われている。

私も小学生の頃から本を読んでいて、図書室の前で紹介している本も子どものころ家にあった分厚い50冊もある文学大全集で何度も読んだ作品である。他にも自然が好きだったのでシートン動物記やファーブル昆虫記などを読んだり、世界の偉人の話を読んでこんな人になりたいなどと思ったりして、理科の先生になった。

このように本は、自分の世界を広げ、未来にもつながっていくものだと思う。今、大松台小では、図書委員の人による低学年への読み聞かせも行われている。読書の秋、ぜひ本に親しもう。

今日の中休みには、2年生の教室で図書委員による本の読み聞かせが行われていました。読み聞かせに真剣に聞き入る児童の姿が素敵でした。

2年1組

2年2組

2年3組

今日は、火曜日なので児童朝会が放送でありました。

今日は、次のような話をしました。

【大松台小の子どもの良い所=オリンピック・パラリンピック教育の取組】

今年、東京オリンピック・パラリンピックが開かれる予定だったが、新型コロナウィルス感染症で来年に延期されているのは、皆さんも知っていると思う。そのオリンピック・パラリンピックに関わる教育で「夢・未来プロジェクト」の取組を、昨日4年生が行った。

車いすバスケットボールでパラリンピック2大会連続出場をした森紀之さんをお迎えし、話を聞いたり、模範演技を見たり、車いすでの走行やシュートの体験をしたりした。話の聞き方が立派だったし、最後の質問コーナーでも積極的に質問をしていた。終わった後、森さんも子どもたちの反応が良くてやりやすかったし楽しかったとおっしゃっていた。

このように積極的に学ぼうとする姿勢は素晴らしい。明日は、パラリンピックで金メダルを獲得した土田和歌子さんの話を6年生が伺うがここでもしっかり学んでほしい。

【読書週間について】

読書週間が始まったが、これは、読書の力で平和な国を作ろうということで、昭和22年の正に今日11月17日に始まったもので、その後毎年11月3日の文化の日、前後2週間に行われている。

私も小学生の頃から本を読んでいて、図書室の前で紹介している本も子どものころ家にあった分厚い50冊もある文学大全集で何度も読んだ作品である。他にも自然が好きだったのでシートン動物記やファーブル昆虫記などを読んだり、世界の偉人の話を読んでこんな人になりたいなどと思ったりして、理科の先生になった。

このように本は、自分の世界を広げ、未来にもつながっていくものだと思う。今、大松台小では、図書委員の人による低学年への読み聞かせも行われている。読書の秋、ぜひ本に親しもう。

今日の中休みには、2年生の教室で図書委員による本の読み聞かせが行われていました。読み聞かせに真剣に聞き入る児童の姿が素敵でした。

2年1組

2年2組

2年3組

校長室の窓から262

今日も素晴らしい天気で日差しが暖かく感じられます。

本校は、様々な機会をとらえてオリンピック・パラリンピック教育に取り組んでいます。

今日は、東京都が委託している事業「夢・未来プロジェクト」に本校が選ばれ、「自分にチャレンジプログラム」という、パラリンピアンとの交流やパラスポーツの体験を4年生が行いました。

9:20過ぎから、お昼過ぎまで各クラス約1時間ずつプログラムを体験します。

最初は4年1組の児童が体験しました。

本日の講師は、車いすバスケットボールでアテネと北京の2大会連続でパラリンピックに出場された森紀之さんです。

最初に普通の車いすと競技用の車いすの違いなどについての話がありました。

続いて森さんの模範演技を見せていただきました。

巧みな車いすの操作とドリブル、そして次々とシュートを決める姿に「おー!」という声が上がっていました。

その後、競技用の車いすに全員が乗って走らせコーンを回って帰ってくるという操作体験をしました。

曲がるところが難しいのですが、上手に操作できている児童がいました。

その次は、車いすやパイプ椅子に座ってのシュート体験です。

下半身が使えないので難しかったですが、回数を重ねるうちにシュートを決めることもできました。

最後は、森さんへの質問コーナーです。

「握力はいくつですか?」「パラリンピックに出場した時の気持ちは?」「3つ願いが叶うとしたら、何を願いますか?」などの沢山の質問が出ましたが、ユーモアも交えながら一つ一つの質問に丁寧に答えていただきました。

児童には、森さんとの貴重な体験を生かし、夢をもち目標に向かって頑張る気持ちをもってくれると良いなと思いました。

本校は、様々な機会をとらえてオリンピック・パラリンピック教育に取り組んでいます。

今日は、東京都が委託している事業「夢・未来プロジェクト」に本校が選ばれ、「自分にチャレンジプログラム」という、パラリンピアンとの交流やパラスポーツの体験を4年生が行いました。

9:20過ぎから、お昼過ぎまで各クラス約1時間ずつプログラムを体験します。

最初は4年1組の児童が体験しました。

本日の講師は、車いすバスケットボールでアテネと北京の2大会連続でパラリンピックに出場された森紀之さんです。

最初に普通の車いすと競技用の車いすの違いなどについての話がありました。

続いて森さんの模範演技を見せていただきました。

巧みな車いすの操作とドリブル、そして次々とシュートを決める姿に「おー!」という声が上がっていました。

その後、競技用の車いすに全員が乗って走らせコーンを回って帰ってくるという操作体験をしました。

曲がるところが難しいのですが、上手に操作できている児童がいました。

その次は、車いすやパイプ椅子に座ってのシュート体験です。

下半身が使えないので難しかったですが、回数を重ねるうちにシュートを決めることもできました。

最後は、森さんへの質問コーナーです。

「握力はいくつですか?」「パラリンピックに出場した時の気持ちは?」「3つ願いが叶うとしたら、何を願いますか?」などの沢山の質問が出ましたが、ユーモアも交えながら一つ一つの質問に丁寧に答えていただきました。

児童には、森さんとの貴重な体験を生かし、夢をもち目標に向かって頑張る気持ちをもってくれると良いなと思いました。

校長室の窓から261

今日は、雲一つない快晴です。

休み時間には、元気よく遊ぶ児童の声が会議室まで聞こえてきました。

今日は、今年度第1回目の学校運営連絡協議会が午前中に会議室で行われました。

この学校運営連絡協議会は、保護者や地域・関係機関の代表の方々にお集まりいただき、学校運営について知っていただき、様々な情報やご意見をいただくものです。

今年度は、開催が遅くなり、年間2回の開催となりました。

今日は、第1回の協議会なので、委員の自己紹介の後、私から6月の保護者会でもお配りした「学校経営方針」についてご説明をしました。

笑顔があふれる学校にするために個に応じた指導や挨拶などの指導を重視し、教職員がチームとしてコロナ禍でも知恵を出し合い対応している様子をお伝えしました。

また、来年度、本校がコミュニティ・スクールになる予定で準備を進めていることや、今年度の成果を踏まえて来年度も2学期制を継続する方向で考えていることもお話ししました。

その後、副校長や主幹から行事予定、活動や取組の報告を行い、各委員の方々からお話をいただきました。

それぞれの立場からの活動報告や情報提供をいただき、学校の必要とする支援を行っていきたいという力強い応援もいただきました。

同時に保・幼・小の連携を工夫していきたい、学力の定着やタブレットの導入に関わる丁寧な説明が必要とのご提案もいただき大変ありがたく受け止めました。

学校ホームページでの発信を楽しみにしているとのお声もいただきましたので、本日いただいたご意見を生かし、更なる教育活動の充実を図り、そのことをていねいにお伝えしていきたいと思います。

休み時間には、元気よく遊ぶ児童の声が会議室まで聞こえてきました。

今日は、今年度第1回目の学校運営連絡協議会が午前中に会議室で行われました。

この学校運営連絡協議会は、保護者や地域・関係機関の代表の方々にお集まりいただき、学校運営について知っていただき、様々な情報やご意見をいただくものです。

今年度は、開催が遅くなり、年間2回の開催となりました。

今日は、第1回の協議会なので、委員の自己紹介の後、私から6月の保護者会でもお配りした「学校経営方針」についてご説明をしました。

笑顔があふれる学校にするために個に応じた指導や挨拶などの指導を重視し、教職員がチームとしてコロナ禍でも知恵を出し合い対応している様子をお伝えしました。

また、来年度、本校がコミュニティ・スクールになる予定で準備を進めていることや、今年度の成果を踏まえて来年度も2学期制を継続する方向で考えていることもお話ししました。

その後、副校長や主幹から行事予定、活動や取組の報告を行い、各委員の方々からお話をいただきました。

それぞれの立場からの活動報告や情報提供をいただき、学校の必要とする支援を行っていきたいという力強い応援もいただきました。

同時に保・幼・小の連携を工夫していきたい、学力の定着やタブレットの導入に関わる丁寧な説明が必要とのご提案もいただき大変ありがたく受け止めました。

学校ホームページでの発信を楽しみにしているとのお声もいただきましたので、本日いただいたご意見を生かし、更なる教育活動の充実を図り、そのことをていねいにお伝えしていきたいと思います。

校長室の窓から260

今朝も一段と冷え込みが厳しくなりました。

全国的に新型コロナウィルスの感染者が増えています。

本校では、各教室に加湿器を配備し、暖房や適切な換気とあわせて、感染しにくい教室環境づくりに心がけています。

さて、昨日は、午前・午後と出張が続き、校内の様子が見られなかったので、今日は、4.5.6時間目に校舎内を回りました。

5年2組では、道徳の授業を行っていました。

今日の題材は「いこいの広場」というもので、狭い公園でキャッチボールをしていた中学生の行動を通して、責任ある行動について考えるものでした。

多くの児童が手を挙げて、積極的に考えを発表していました。

発言した児童が次の児童を指名するという発表の仕方もしていました。

最後に今日の学習を通して考えたことをノートに書きました。

これも自分の生活を思い返しながら良く書けていました。

学級全体に安心して発言できる雰囲気があり、とても良いと思いました。

全国的に新型コロナウィルスの感染者が増えています。

本校では、各教室に加湿器を配備し、暖房や適切な換気とあわせて、感染しにくい教室環境づくりに心がけています。

さて、昨日は、午前・午後と出張が続き、校内の様子が見られなかったので、今日は、4.5.6時間目に校舎内を回りました。

5年2組では、道徳の授業を行っていました。

今日の題材は「いこいの広場」というもので、狭い公園でキャッチボールをしていた中学生の行動を通して、責任ある行動について考えるものでした。

多くの児童が手を挙げて、積極的に考えを発表していました。

発言した児童が次の児童を指名するという発表の仕方もしていました。

最後に今日の学習を通して考えたことをノートに書きました。

これも自分の生活を思い返しながら良く書けていました。

学級全体に安心して発言できる雰囲気があり、とても良いと思いました。

文部科学大臣からのメッセージ

保護者・学校関係者・地域の皆様に対して、文部科学大臣から「児童虐待の根絶に向けて」メッセージが届きましたので、お知らせいたします。

【事務連絡】文部科学大臣メッセージ.pdf

【事務連絡】文部科学大臣メッセージ.pdf

校長室の窓から259

冬晴れの1日となりました。

今季一番の冷え込みの中でも、児童は元気な挨拶と共に登校してきました。

今日は、久しぶりの校庭での児童朝会がありました。

時間前には、ほとんどの児童が揃っていたので、そのことを褒めてから以下の話をしました。

【大松台小の子どもの良い所=スポーツフェスティバルで感じた事】

先月行われたスポーツフェスティバルで、皆さんの素晴らしい姿を見ることができた。

低学年については、前に話したが、3年生のリズム縄跳びは、リズムに合わせて上手に跳べていたし、4年生のエイサーも格好良かった。

しかし何といっても素晴らしかったのは高学年の演技である。5年生の腰がしっかり落ちて気合が入ったソーラン節からは、気持ちが伝わってきた。

6年生の一人技の最初にビシッと並んだ姿を見て背筋がゾクッとしたし、難しい片足ブリッジが成功した姿を見て練習を積み重ねてきたことが分かった。フラッグも格好良かったし、最高学年としての立派な姿を見せてくれて嬉しかった。

そのような姿が見られたのは、一人一人の努力と共に仲間との助け合いがあったからである。6年生の作文には、友達との励まし合いや教え合いで技ができるようになり嬉しかったことや、励まし合いの大切さに気付いたことが書かれていた。

皆さんには、そのような仲間との助け合いを大切に残りの学校生活を送ってほしい。

【教育実習を終えて】

先週で教育実習が終わったが、二人の実習生は、大松台小で実習ができて本当に良かった。絶対に先生になりたいと言っていた。

それは、先生方との関わりもあるが、皆さんが毎日一生懸命生活している姿に触れて感動したからである。皆さんの姿には、人に元気を与える力があるのだ。

実習生がボランティアで来ることもあると思うので、あった時には、しっかり挨拶しお礼を言おう。

【考えてほしいこと】

先生方は、皆さんの姿を見て看護日誌にその様子を記録している。

その中で嬉しいのは、「挨拶が良くなってきた」「自分から挨拶する子が増えてきた」などである。今朝、玄関に立っていても「校長先生、おはようございます。」と元気よく挨拶する子が何人もいた。

一方で「廊下を走る児童が多い」「ポケットに手を入れているのが気になる」などについては、皆に考えてほしい。

この前、私は廊下の曲がり角で走って来る子と危うくぶつかりそうになった。ぶつかっていたら怪我をしていたかもしれない。また、ポケットに手を入れたままつまずいたらどうなるだろう。どちらも体や命を傷つけるかもしれないことである。大切な体や命を守るために、気を付けて行こう。

今日も大変立派な話の聞き方であった。しっかり話を聞ける皆さんは、どんどん良くなると思う。昨日のセーフティー教室での高学年の話の聞き方も大変立派で嬉しかった。このことは、これからも大切にしていこう。

先週土曜日は、立冬で暦の上では、冬となった。寒くなっているが今まで通り、うがい、手洗い、マスクの着用、換気などに気を付け、感染予防をしていこう。

児童の立派な話を聞く態度を見ると、つい嬉しくなって話しすぎてしまいます。

次週からは、気を付けて行きたいと思います。

今季一番の冷え込みの中でも、児童は元気な挨拶と共に登校してきました。

今日は、久しぶりの校庭での児童朝会がありました。

時間前には、ほとんどの児童が揃っていたので、そのことを褒めてから以下の話をしました。

【大松台小の子どもの良い所=スポーツフェスティバルで感じた事】

先月行われたスポーツフェスティバルで、皆さんの素晴らしい姿を見ることができた。

低学年については、前に話したが、3年生のリズム縄跳びは、リズムに合わせて上手に跳べていたし、4年生のエイサーも格好良かった。

しかし何といっても素晴らしかったのは高学年の演技である。5年生の腰がしっかり落ちて気合が入ったソーラン節からは、気持ちが伝わってきた。

6年生の一人技の最初にビシッと並んだ姿を見て背筋がゾクッとしたし、難しい片足ブリッジが成功した姿を見て練習を積み重ねてきたことが分かった。フラッグも格好良かったし、最高学年としての立派な姿を見せてくれて嬉しかった。

そのような姿が見られたのは、一人一人の努力と共に仲間との助け合いがあったからである。6年生の作文には、友達との励まし合いや教え合いで技ができるようになり嬉しかったことや、励まし合いの大切さに気付いたことが書かれていた。

皆さんには、そのような仲間との助け合いを大切に残りの学校生活を送ってほしい。

【教育実習を終えて】

先週で教育実習が終わったが、二人の実習生は、大松台小で実習ができて本当に良かった。絶対に先生になりたいと言っていた。

それは、先生方との関わりもあるが、皆さんが毎日一生懸命生活している姿に触れて感動したからである。皆さんの姿には、人に元気を与える力があるのだ。

実習生がボランティアで来ることもあると思うので、あった時には、しっかり挨拶しお礼を言おう。

【考えてほしいこと】

先生方は、皆さんの姿を見て看護日誌にその様子を記録している。

その中で嬉しいのは、「挨拶が良くなってきた」「自分から挨拶する子が増えてきた」などである。今朝、玄関に立っていても「校長先生、おはようございます。」と元気よく挨拶する子が何人もいた。

一方で「廊下を走る児童が多い」「ポケットに手を入れているのが気になる」などについては、皆に考えてほしい。

この前、私は廊下の曲がり角で走って来る子と危うくぶつかりそうになった。ぶつかっていたら怪我をしていたかもしれない。また、ポケットに手を入れたままつまずいたらどうなるだろう。どちらも体や命を傷つけるかもしれないことである。大切な体や命を守るために、気を付けて行こう。

今日も大変立派な話の聞き方であった。しっかり話を聞ける皆さんは、どんどん良くなると思う。昨日のセーフティー教室での高学年の話の聞き方も大変立派で嬉しかった。このことは、これからも大切にしていこう。

先週土曜日は、立冬で暦の上では、冬となった。寒くなっているが今まで通り、うがい、手洗い、マスクの着用、換気などに気を付け、感染予防をしていこう。

児童の立派な話を聞く態度を見ると、つい嬉しくなって話しすぎてしまいます。

次週からは、気を付けて行きたいと思います。

校長室の窓から258

今日は、学校で様々な安全に関わる取組がありました。

その1つがセーフティー教室です。

今日は、多目的ホールと体育館を使って2~4時間目に学年毎に行いました。

内容は、低学年が「連れ去り防止」、中学年が「万引き防止」、高学年が「SNSによるトラブル防止」に関わるものでした。

私は、5.6年生の取組に同席しました。

最初に講師の多摩中央警察署の方から児童に「スマホをを持っている」「ネット対戦型ゲーム機を持っている」「家でパソコンやタブレットを使っている」かどうかの質問がありました。

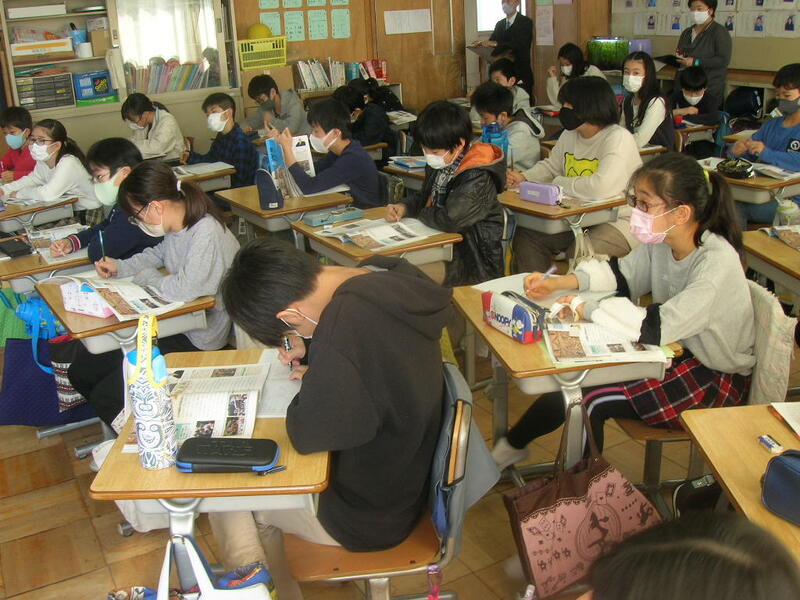

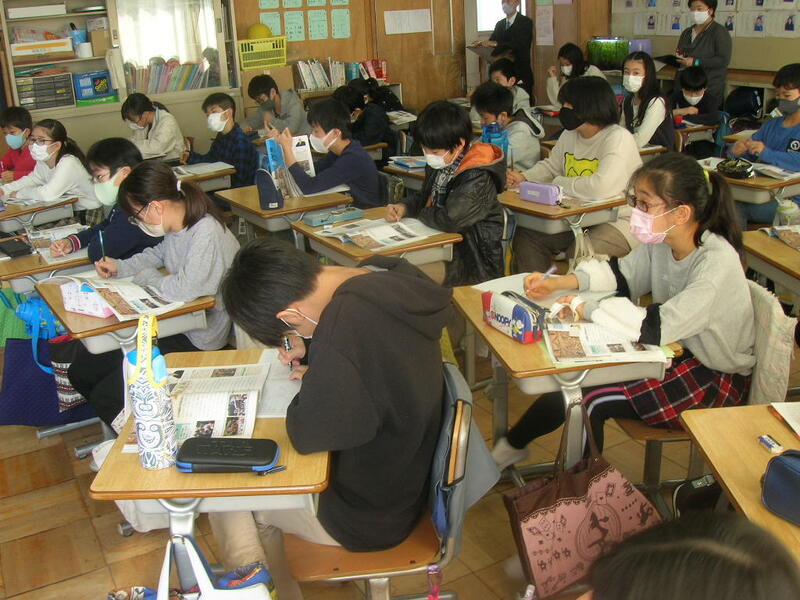

1枚目の写真が5年生で、2枚目の写真が6年生ですが、私の印象では、9割以上の児童が家庭でスマホや対戦型ゲーム、パソコンなどの通信手段を使っているという印象でした。

その後、大きく2つの事例についてDVDを見た後、話を聞きました。

1つ目は、SNSによる言葉の行き違いからグループはずしが発生した事例でした。

2つ目は、何の気なしにアップした写真などから個人情報がネットに流れ、様々な犯罪被害に巻き込まれる恐れがあるという事例でした。

いずれの事例も便利なものの裏には、危険が潜んでいるのでそれを十分知った上で気を付けて使用していく必要があるという内容でした。

今の児童は、様々な通信手段が身の回りにあることが当たり前です。だからこそ、その危険性を知った上で使っていく必要があると思います。

ぜひ、各ご家庭でも本日の内容を参考に、通信機器の使い方についてお子さんと確認してみていただければと思います。

今日の安全に関わる取組の2つ目は、引き渡し訓練です。

大地震が発生するという警戒宣言発令を想定した訓練でした。

お忙しい中、児童の引き取りに来てくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

本日は、訓練のため、一定時間経過後、引き渡しができなかった児童は、教職員が付き添って集団下校させましたが、実際には、引き渡しができるまで児童を学校でお預かりすることになりますのでご承知おきください。

その1つがセーフティー教室です。

今日は、多目的ホールと体育館を使って2~4時間目に学年毎に行いました。

内容は、低学年が「連れ去り防止」、中学年が「万引き防止」、高学年が「SNSによるトラブル防止」に関わるものでした。

私は、5.6年生の取組に同席しました。

最初に講師の多摩中央警察署の方から児童に「スマホをを持っている」「ネット対戦型ゲーム機を持っている」「家でパソコンやタブレットを使っている」かどうかの質問がありました。

1枚目の写真が5年生で、2枚目の写真が6年生ですが、私の印象では、9割以上の児童が家庭でスマホや対戦型ゲーム、パソコンなどの通信手段を使っているという印象でした。

その後、大きく2つの事例についてDVDを見た後、話を聞きました。

1つ目は、SNSによる言葉の行き違いからグループはずしが発生した事例でした。

2つ目は、何の気なしにアップした写真などから個人情報がネットに流れ、様々な犯罪被害に巻き込まれる恐れがあるという事例でした。

いずれの事例も便利なものの裏には、危険が潜んでいるのでそれを十分知った上で気を付けて使用していく必要があるという内容でした。

今の児童は、様々な通信手段が身の回りにあることが当たり前です。だからこそ、その危険性を知った上で使っていく必要があると思います。

ぜひ、各ご家庭でも本日の内容を参考に、通信機器の使い方についてお子さんと確認してみていただければと思います。

今日の安全に関わる取組の2つ目は、引き渡し訓練です。

大地震が発生するという警戒宣言発令を想定した訓練でした。

お忙しい中、児童の引き取りに来てくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

本日は、訓練のため、一定時間経過後、引き渡しができなかった児童は、教職員が付き添って集団下校させましたが、実際には、引き渡しができるまで児童を学校でお預かりすることになりますのでご承知おきください。

校長室の窓から257

立冬を過ぎ、朝夕の冷え込みが厳しくなってきました。

体調を崩さぬよう気を付けて行きたいものです。

今日は、2時間目に若手教員研修の研究授業がありましたので、その様子をご紹介します。

今日の授業は、5年2組の音楽でした。

今日の題材は「日本の音楽に親しもう」です。

まず初めに、宮城道雄作曲の「春の海」を前回の授業で聴いて、気付いたことや感じたことを発表しました。

その後に、続きの旋律を聞いて思い浮かべたことを発表してから、日本の音階を使って示されたリズムに合わせて旋律を作るという次の課題を知りました。

今日は、まず手拍子でそのリズムを確認しました。

今日は、教師の模範演奏を聴きイメージを作りました。

次の授業では、実際に琴の演奏をします。楽しみですね。

体調を崩さぬよう気を付けて行きたいものです。

今日は、2時間目に若手教員研修の研究授業がありましたので、その様子をご紹介します。

今日の授業は、5年2組の音楽でした。

今日の題材は「日本の音楽に親しもう」です。

まず初めに、宮城道雄作曲の「春の海」を前回の授業で聴いて、気付いたことや感じたことを発表しました。

その後に、続きの旋律を聞いて思い浮かべたことを発表してから、日本の音階を使って示されたリズムに合わせて旋律を作るという次の課題を知りました。

今日は、まず手拍子でそのリズムを確認しました。

今日は、教師の模範演奏を聴きイメージを作りました。

次の授業では、実際に琴の演奏をします。楽しみですね。

校長室の窓から256

4時間目の授業は、2年3組の国語の授業でした。

単元は、「かたかなで書くことば」です。

この授業にも多くの本校の教員が参観に来ていました。

児童もはりきって学習をしていました。

まず初めに平仮名だけで書かれた手紙を見て、カタカナで書いた方が良い言葉を探しました。

そして、「動物の鳴き声」や「外国から来た言葉」など、カタカナで書く言葉の種類を知りました。

そして、一人一人が見付けたカタカナで書く言葉を付箋に書きました。

それを班で集めて種類ごとに分けました。

紙に貼り切れないほど沢山の言葉を見付けることができて、児童も満足そうでした。

2名の実習生には、この3週間の教育実習で学んだことを生かして、本校の教員のような素敵な先生になっていってほしいと思いました。

単元は、「かたかなで書くことば」です。

この授業にも多くの本校の教員が参観に来ていました。

児童もはりきって学習をしていました。

まず初めに平仮名だけで書かれた手紙を見て、カタカナで書いた方が良い言葉を探しました。

そして、「動物の鳴き声」や「外国から来た言葉」など、カタカナで書く言葉の種類を知りました。

そして、一人一人が見付けたカタカナで書く言葉を付箋に書きました。

それを班で集めて種類ごとに分けました。

紙に貼り切れないほど沢山の言葉を見付けることができて、児童も満足そうでした。

2名の実習生には、この3週間の教育実習で学んだことを生かして、本校の教員のような素敵な先生になっていってほしいと思いました。

校長室の窓から255

10月20日から行われていた教育実習が、本日最終日を迎えました。

今日は、2名の実習生の研究授業が行われましたのでその様子をご紹介します。

2時間目は、5年3組の教室で算数少人数の授業が行われました。

今日の単元は、「分数の足し算と引き算」です。

実習生の授業を見るために、本校の教員もたくさん集まっています。

今日は、分数と小数の混じった計算の仕方を考える授業でした。

少人数算数なので、3クラスから児童が集まっています。

2つのやり方があることに気付き、積極的に発言しています。

実習生は、この日に向けて沢山の準備や練習をしてきたと思いますが、児童の積極的な発言で予定通りに授業が進み、助けられたと思います。

どのような状況でもしっかり学ぶ大松台小の児童は、本当に素晴らしいと思います。

同時に、少しでも授業を見て、未来の先生にエールを送ろうとする本校の教員も素晴らしいと思いました。

今日は、2名の実習生の研究授業が行われましたのでその様子をご紹介します。

2時間目は、5年3組の教室で算数少人数の授業が行われました。

今日の単元は、「分数の足し算と引き算」です。

実習生の授業を見るために、本校の教員もたくさん集まっています。

今日は、分数と小数の混じった計算の仕方を考える授業でした。

少人数算数なので、3クラスから児童が集まっています。

2つのやり方があることに気付き、積極的に発言しています。

実習生は、この日に向けて沢山の準備や練習をしてきたと思いますが、児童の積極的な発言で予定通りに授業が進み、助けられたと思います。

どのような状況でもしっかり学ぶ大松台小の児童は、本当に素晴らしいと思います。

同時に、少しでも授業を見て、未来の先生にエールを送ろうとする本校の教員も素晴らしいと思いました。

校長室の窓から254

今朝は、かなりの冷え込みでしたが、気持ちの良い晴天となり、児童が休み時間に元気に外で遊ぶ姿が見られます。

空気が澄んで、3階の教室からは、富士山の頭が白くきれいに見えました。

今日は、1時間目から6時間目まで授業参観が目白押しです。

今日の3時間目から5時間目にかけて、6年生の「森林教室」が行われています。

3時間目にその様子を少しのぞいてみました。

このプログラムは、本来6年移動教室で八ヶ岳少年自然の家に行った際、間伐体験を行う時に学ぶものです。

しかし、今年度は、新型コロナウィルス感染症のため移動教室が中止となったので、少年自然の家の方々が少しでも児童に体験をと考え、出前教室という形で実施していただいているものです。

今日は、大きく2つのプログラムを3クラスがローテーションする形で実施しています。

第2音楽室では、1組が「森林教室」の講義を受けていました。

ここで森林の役割や間伐の大切さなどを学びます。

校庭では、3組が「丸太切り」の体験をしていました。

木が動かないようにしっかりと押さえ、のこぎりを引いていきます。

協力することが大切です。

今日は、八ヶ岳少年自然の家の方々に加え、近隣市のボランティアの方々も児童の体験のために来てくださいました。

大変ありがとうございます。

こうした体験が少しでも6年生の児童の良い思い出として残るように祈ります。

空気が澄んで、3階の教室からは、富士山の頭が白くきれいに見えました。

今日は、1時間目から6時間目まで授業参観が目白押しです。

今日の3時間目から5時間目にかけて、6年生の「森林教室」が行われています。

3時間目にその様子を少しのぞいてみました。

このプログラムは、本来6年移動教室で八ヶ岳少年自然の家に行った際、間伐体験を行う時に学ぶものです。

しかし、今年度は、新型コロナウィルス感染症のため移動教室が中止となったので、少年自然の家の方々が少しでも児童に体験をと考え、出前教室という形で実施していただいているものです。

今日は、大きく2つのプログラムを3クラスがローテーションする形で実施しています。

第2音楽室では、1組が「森林教室」の講義を受けていました。

ここで森林の役割や間伐の大切さなどを学びます。

校庭では、3組が「丸太切り」の体験をしていました。

木が動かないようにしっかりと押さえ、のこぎりを引いていきます。

協力することが大切です。

今日は、八ヶ岳少年自然の家の方々に加え、近隣市のボランティアの方々も児童の体験のために来てくださいました。

大変ありがとうございます。

こうした体験が少しでも6年生の児童の良い思い出として残るように祈ります。

校長室の窓から253

快晴で日差したっぷりですが、吹く風の冷たさに冬の訪れを感じます。

今日も、教育実習生の参観授業がありました。

今日は、4時間目に6年2組の体育の授業が体育館で行われました。

今日は、「バスケットボール」の授業です。

まず初めに準備運動をしっかりして体をほぐします。

二人組で対面パスの練習をした後、「鳥かご」というミニゲームをします。

うまくパスが回るでしょうか。

その後、ゴール下でのシュート練習をしました。

そして、いよいよゲームの開始です。

ゲームは、2~3分の短い時間ですが、1チーム2回ずつ行いました。

シュートは、全員はじめの得点は3点で、シュートを決めると帽子の色を変え2ゴール目以降は1点というようにルールが工夫されていました。

最後に、チームごとに今日のゲームの振り返りを行いました。

今日のねらいは、達成できたでしょうか。

仲間と力を合わせて練習やゲームに取り組む姿も立派でしたが、使った用具の後片付けも協力してきちんと行っていたのが素晴らしいと思いました。

今日も、教育実習生の参観授業がありました。

今日は、4時間目に6年2組の体育の授業が体育館で行われました。

今日は、「バスケットボール」の授業です。

まず初めに準備運動をしっかりして体をほぐします。

二人組で対面パスの練習をした後、「鳥かご」というミニゲームをします。

うまくパスが回るでしょうか。

その後、ゴール下でのシュート練習をしました。

そして、いよいよゲームの開始です。

ゲームは、2~3分の短い時間ですが、1チーム2回ずつ行いました。

シュートは、全員はじめの得点は3点で、シュートを決めると帽子の色を変え2ゴール目以降は1点というようにルールが工夫されていました。

最後に、チームごとに今日のゲームの振り返りを行いました。

今日のねらいは、達成できたでしょうか。

仲間と力を合わせて練習やゲームに取り組む姿も立派でしたが、使った用具の後片付けも協力してきちんと行っていたのが素晴らしいと思いました。

校長室の窓から252

11月を迎え、今年も残すところ2カ月となりました。

先日お伝えしたように、今、大松台小学校には、2名の教育実習生が来ています。

その参観授業が6時間目にありましたので、今日は、その様子をご紹介します。

今日は、5年2組で専科教員による外国語の授業がありました。

まず初めに、大型モニタの画面を見ながら挨拶や前時の復習を行いました。

続いて、本日の学習内容である「How is it ?」を使って味をたずねたり、伝えたりする表現について、教師の言葉を繰り返し言いながら覚えていきます。

教科書に沿ったビデオを見たり、クイズに答えたりしながら楽しく学んでいきます。

続いて、書く学習です。

聞く、話すという音声言語による学習を行う中学年の外国語活動と違うのは、高学年の外国語では、教科として教科書を使って学び、読む、書くという文字言語による学習が入ってくることです。

今日は、プリントでOとPの書き方を学んでいました。

連休の谷間でしたが落ち着いた学習の様子で、さすが高学年と感心しました。

明日は、お休みですが、かなり気温も下がってきていますので、児童が風邪などひかぬよう体調に気を付けて過ごさせていただければと思います。

先日お伝えしたように、今、大松台小学校には、2名の教育実習生が来ています。

その参観授業が6時間目にありましたので、今日は、その様子をご紹介します。

今日は、5年2組で専科教員による外国語の授業がありました。

まず初めに、大型モニタの画面を見ながら挨拶や前時の復習を行いました。

続いて、本日の学習内容である「How is it ?」を使って味をたずねたり、伝えたりする表現について、教師の言葉を繰り返し言いながら覚えていきます。

教科書に沿ったビデオを見たり、クイズに答えたりしながら楽しく学んでいきます。

続いて、書く学習です。

聞く、話すという音声言語による学習を行う中学年の外国語活動と違うのは、高学年の外国語では、教科として教科書を使って学び、読む、書くという文字言語による学習が入ってくることです。

今日は、プリントでOとPの書き方を学んでいました。

連休の谷間でしたが落ち着いた学習の様子で、さすが高学年と感心しました。

明日は、お休みですが、かなり気温も下がってきていますので、児童が風邪などひかぬよう体調に気を付けて過ごさせていただければと思います。

校長室の窓から251

今日も雨の心配はなさそうです。

教員の書く週番の日誌に「自分から挨拶をする子が増えた。」と記録してありましたが、今朝は、外からのお客様にも挨拶する姿が見られ、嬉しく思いました。

今日は1.2時間目に校舎内を回りましたが、ここでも気持ちの良い挨拶に沢山出会いました。

今日の3時間目には、多目的ホールで1年生の交通安全教室が行われました。

例年であれば、多摩第一小の近くの多摩川沿いにある交通公園に行って学習をするのですが、今年度は、コロナ禍のため交通公園の交通指導員の方が学校に来て指導をしてくださいます。

今日は、3名の指導員の方が来てくださいました。

最初に、安全な自転車の乗り方についてのビデオを見ました。

「ああ、危ない!」などと言いながら、真剣にビデオを見ていました。

続いての、交通指導員の方の話も真剣に聞いていました。

どのような勉強をしたのか、お子さんに聞いてみてください。

1年生には、今日学んだことを生かして交通安全に気を付けて生活してほしいと思います。

さて、今日は、4.5.6.7時間目に実習生の参観授業や若手教員研修の授業などが4時間連続で行われます。

頑張って授業参観をして、教員と共に学んできます。

教員の書く週番の日誌に「自分から挨拶をする子が増えた。」と記録してありましたが、今朝は、外からのお客様にも挨拶する姿が見られ、嬉しく思いました。

今日は1.2時間目に校舎内を回りましたが、ここでも気持ちの良い挨拶に沢山出会いました。

今日の3時間目には、多目的ホールで1年生の交通安全教室が行われました。

例年であれば、多摩第一小の近くの多摩川沿いにある交通公園に行って学習をするのですが、今年度は、コロナ禍のため交通公園の交通指導員の方が学校に来て指導をしてくださいます。

今日は、3名の指導員の方が来てくださいました。

最初に、安全な自転車の乗り方についてのビデオを見ました。

「ああ、危ない!」などと言いながら、真剣にビデオを見ていました。

続いての、交通指導員の方の話も真剣に聞いていました。

どのような勉強をしたのか、お子さんに聞いてみてください。

1年生には、今日学んだことを生かして交通安全に気を付けて生活してほしいと思います。

さて、今日は、4.5.6.7時間目に実習生の参観授業や若手教員研修の授業などが4時間連続で行われます。

頑張って授業参観をして、教員と共に学んできます。

校長室の窓から250

雲一つない爽やかな快晴です。

昨日までで、すべての学年のスポーツフェスティバルを終えることができました。

雨で延期となった学年もなく、予定通り実施でき、多くの保護者の方々に児童の成長した様子を見ていただけて本当に良かったと思います。

今日は、1時間目に校舎内を回りました。

どの学年もスポーツフェスティバルを終え、気が緩むこともなく落ち着いて学習を進めていました。

6年1組の教室では、昨日の大松スポーツフェスティバルについての作文を書いていました。

「大成功の…」「小学校最後の…」など、様々な題を付けて、思い思いに鉛筆を走らせていました。

書くことが溢れ出て、2枚目3枚目の用紙を取りに行く児童もいました。

作文の中には、当日の様子や気持ちだけでなく、練習をしている時の友達との教え合いや励まし合いを思い出して書いている児童もおり、そうした活動が深く心に残っていることが分かりました。

作文を書くことにより、友との支え合いの大切さが心に刻まれ、これからの取組や卒業文集などにも生きていくのだろうと思いました。

昨日までで、すべての学年のスポーツフェスティバルを終えることができました。

雨で延期となった学年もなく、予定通り実施でき、多くの保護者の方々に児童の成長した様子を見ていただけて本当に良かったと思います。

今日は、1時間目に校舎内を回りました。

どの学年もスポーツフェスティバルを終え、気が緩むこともなく落ち着いて学習を進めていました。

6年1組の教室では、昨日の大松スポーツフェスティバルについての作文を書いていました。

「大成功の…」「小学校最後の…」など、様々な題を付けて、思い思いに鉛筆を走らせていました。

書くことが溢れ出て、2枚目3枚目の用紙を取りに行く児童もいました。

作文の中には、当日の様子や気持ちだけでなく、練習をしている時の友達との教え合いや励まし合いを思い出して書いている児童もおり、そうした活動が深く心に残っていることが分かりました。

作文を書くことにより、友との支え合いの大切さが心に刻まれ、これからの取組や卒業文集などにも生きていくのだろうと思いました。

校長室の窓から249

続いて、6年生のスポーツフェスティバルの様子です。

しっかり準備運動をして体をほぐします。

まずは、「一人技」です。猛練習の成果を発揮して美しいブリッジが上がります。

難しい片足ブリッジも見事に決まりました。

続いて、「フラッグ」の演技です。

旗を振る音が揃っていて、格好良いです。

隊形移動も見事で、一つ一つの動きが決まっています。

フィナーレも見事にポーズが決まりました。

最後の競技は、「お楽しみリレー」です。

風船割りから始まって、玉入れ、フープ、一輪車、バスケット、テニス、サッカー、縄跳び、逆上がり、先生とのじゃんけんなど様々な課題をクリアしながらのリレーです。

差が開いてもあきらめることなく、最後まで全力で競技する姿が見事でした。

心からの笑顔で仲間に拍手を送る児童の姿を見て、スポーツフェスティバルが実施できて本当に良かったと思いました。

代表児童の終わりの言葉も立派でした。

これまでの練習での頑張りと、今日の演技等での最初から最後まで気持ちの入った姿を見て、涙が出る思いでした。

最高学年として素晴らしい姿を見せてくれたことに感謝しつつ、今日のことを大切な思い出にして、仲間との励まし合いや助け合いの気持ちを忘れずに卒業までの半年を過ごしてほしいと思いました。

そして、最後までご観覧いただき大きな拍手をいただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

しっかり準備運動をして体をほぐします。

まずは、「一人技」です。猛練習の成果を発揮して美しいブリッジが上がります。

難しい片足ブリッジも見事に決まりました。

続いて、「フラッグ」の演技です。

旗を振る音が揃っていて、格好良いです。

隊形移動も見事で、一つ一つの動きが決まっています。

フィナーレも見事にポーズが決まりました。

最後の競技は、「お楽しみリレー」です。

風船割りから始まって、玉入れ、フープ、一輪車、バスケット、テニス、サッカー、縄跳び、逆上がり、先生とのじゃんけんなど様々な課題をクリアしながらのリレーです。

差が開いてもあきらめることなく、最後まで全力で競技する姿が見事でした。

心からの笑顔で仲間に拍手を送る児童の姿を見て、スポーツフェスティバルが実施できて本当に良かったと思いました。

代表児童の終わりの言葉も立派でした。

これまでの練習での頑張りと、今日の演技等での最初から最後まで気持ちの入った姿を見て、涙が出る思いでした。

最高学年として素晴らしい姿を見せてくれたことに感謝しつつ、今日のことを大切な思い出にして、仲間との励まし合いや助け合いの気持ちを忘れずに卒業までの半年を過ごしてほしいと思いました。

そして、最後までご観覧いただき大きな拍手をいただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

校長室の窓から248

今日は、いよいよ高学年のスポーツフェスティバルの本番です。

雨の心配がなく実施できそうで良かったです。

1時間目に校舎内を回っていたら、5.6年生の教室では、黒板に様々な頑張るぞと言うメッセージが書かれていたり、皆で気合を入れる掛け声が聞こえてきたりして本番に向けた児童の気持ちが伝わってきました。

まずは、5年生のスポーツフェスティバルの様子です。

まず初めにリズムに乗って軽快に準備運動を行いました。

最初の種目は、80m走です。

力強く曲線路を走り抜け、ゴールしました。

次は、いよいよ「ソーラン節」です。

この日に向けて、猛練習を積み重ねてきました。

隊形移動も見事です。

腰もしっかり落ちて、本当に格好良いです。

しっかり整理運動もやり、終了です。

競技途中の休憩時間や競技終了後のクラス毎の写真撮影の時に、カメラやスマホで沢山の写真を撮る保護者の姿が見られました。

こうして応援してくださる家族がいて児童は頑張れるのだろうと思いました。

多数のご参観、そして応援をありがとうございました。

雨の心配がなく実施できそうで良かったです。

1時間目に校舎内を回っていたら、5.6年生の教室では、黒板に様々な頑張るぞと言うメッセージが書かれていたり、皆で気合を入れる掛け声が聞こえてきたりして本番に向けた児童の気持ちが伝わってきました。

まずは、5年生のスポーツフェスティバルの様子です。

まず初めにリズムに乗って軽快に準備運動を行いました。

最初の種目は、80m走です。

力強く曲線路を走り抜け、ゴールしました。

次は、いよいよ「ソーラン節」です。

この日に向けて、猛練習を積み重ねてきました。

隊形移動も見事です。

腰もしっかり落ちて、本当に格好良いです。

しっかり整理運動もやり、終了です。

競技途中の休憩時間や競技終了後のクラス毎の写真撮影の時に、カメラやスマホで沢山の写真を撮る保護者の姿が見られました。

こうして応援してくださる家族がいて児童は頑張れるのだろうと思いました。

多数のご参観、そして応援をありがとうございました。

校長室の窓から247

今日は、2.3時間目に校舎内を回りました。

3時間目には、校庭で先週雨のためできなかった3年生と5年生のスポーツフェスティバルの交流が行われていました。

5年生が本番の衣装で漢字一文字を背中に背負いながら3年生のリズム縄跳びを見ています。

次に交代して、3年生が5年生のソーラン節を見ています。

それぞれの演技の後には、代表児童が感想を伝え合っていました。

交流会の司会などは、5年生が行っていましたが、5年生にとっては、明日の本番に向けた良いリハーサルになったのではないでしょうか。

その後、各教室を回りましたが、どの教室でも落ち着いて授業が進められていました。

家庭科室では、6年生のミシン指導に保護者の方が来てくださっていました。

ご協力ありがとうございます。

3時間目には、校庭で先週雨のためできなかった3年生と5年生のスポーツフェスティバルの交流が行われていました。

5年生が本番の衣装で漢字一文字を背中に背負いながら3年生のリズム縄跳びを見ています。

次に交代して、3年生が5年生のソーラン節を見ています。

それぞれの演技の後には、代表児童が感想を伝え合っていました。

交流会の司会などは、5年生が行っていましたが、5年生にとっては、明日の本番に向けた良いリハーサルになったのではないでしょうか。

その後、各教室を回りましたが、どの教室でも落ち着いて授業が進められていました。

家庭科室では、6年生のミシン指導に保護者の方が来てくださっていました。

ご協力ありがとうございます。

校長室の窓から246

今日は、ちょっと雲が多めですが、雨の心配はなさそうです。

玄関前では、先生と明るく朝の挨拶を交わし、校舎に向かう児童の姿が見られました。

今日は、火曜日なので放送での児童朝会がありました。

今日は、大松台小の子どもの良い所を二つ紹介しました。

【スポーツフェスティバルで】

先週の低学年、昨日の中学年とスポーツフェスティバルの様子を見せてもらった。どの学年もそれぞれの演技や競技に一生懸命取り組んでいて、練習の成果を発揮して本番が一番いい演技をし、記録も伸ばしていた。

私が嬉しかったのは、演技や競技だけでなく、始めや終わりの会での並び方や話の聞き方が立派で、準備運動や整理運動にもしっかり取り組んでいたことである。きっと、沢山見に来てくださった家の人たちもそうした姿に皆さんの成長を感じたことと思う。

そうした力をこれからの生活に生かしていこう。

【給食準備時間に】

先日、給食準備の時間に校舎内を回っていたら、あるクラスの前で牛乳キャップカバーを袋に集めていた。そこで数人が次々持ってくるカバーをひねって小さくしてかさばらないようにしていた。話を聞くとその人たちは、プリントやドリルを集めるときも出席番号順に並べて先生が見やすいようにしているとのこと。

私は「ボランティア係だね。」と言ってその子たちを褒めたが、人のために楽しみながら自分にできることをするというのは、とても素敵なことだと思う。そういう人が増えれば、大松台小は、もっと気持ち良く皆が笑顔で過ごせる学校になるだろう。皆も、是非自分ができることを見つけてやってみると良い。

明日は、いよいよ高学年のスポーツフェスティバルである。今まで皆が努力してきた姿を見ているので、ぜひ自信をもって力を発揮してほしい。高学年としての立派な姿を期待している。

高学年の保護者の皆様には、児童の姿を楽しみに学校へお出でください。

ご来校をお待ちしています。

玄関前では、先生と明るく朝の挨拶を交わし、校舎に向かう児童の姿が見られました。

今日は、火曜日なので放送での児童朝会がありました。

今日は、大松台小の子どもの良い所を二つ紹介しました。

【スポーツフェスティバルで】

先週の低学年、昨日の中学年とスポーツフェスティバルの様子を見せてもらった。どの学年もそれぞれの演技や競技に一生懸命取り組んでいて、練習の成果を発揮して本番が一番いい演技をし、記録も伸ばしていた。

私が嬉しかったのは、演技や競技だけでなく、始めや終わりの会での並び方や話の聞き方が立派で、準備運動や整理運動にもしっかり取り組んでいたことである。きっと、沢山見に来てくださった家の人たちもそうした姿に皆さんの成長を感じたことと思う。

そうした力をこれからの生活に生かしていこう。

【給食準備時間に】

先日、給食準備の時間に校舎内を回っていたら、あるクラスの前で牛乳キャップカバーを袋に集めていた。そこで数人が次々持ってくるカバーをひねって小さくしてかさばらないようにしていた。話を聞くとその人たちは、プリントやドリルを集めるときも出席番号順に並べて先生が見やすいようにしているとのこと。

私は「ボランティア係だね。」と言ってその子たちを褒めたが、人のために楽しみながら自分にできることをするというのは、とても素敵なことだと思う。そういう人が増えれば、大松台小は、もっと気持ち良く皆が笑顔で過ごせる学校になるだろう。皆も、是非自分ができることを見つけてやってみると良い。

明日は、いよいよ高学年のスポーツフェスティバルである。今まで皆が努力してきた姿を見ているので、ぜひ自信をもって力を発揮してほしい。高学年としての立派な姿を期待している。

高学年の保護者の皆様には、児童の姿を楽しみに学校へお出でください。

ご来校をお待ちしています。

リンク

カウンタ

2

8

1

5

7

8

5