文字

背景

行間

今日の給食(R3)

今日の給食 12月20日

今日は、豆腐 についてのお話です。

豆腐は、大豆を水に漬けてすりつぶし、煮たものをこして、にがりを入れて固めて作ります。畑の肉といわれる大豆の栄養がたっぷり入っています。

豆腐は、今から1200年ほど前に中国のお坊さんが作ったと言われています。日本には奈良時代に伝わり、現在まで食べ続けられています。

今日は、マーボー豆腐にしました。さくら市産のねぎやみそ、栃木県産のにらを使っています。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ マーボーどうふ

・ ポークしゅうまい

・ いそべあえ

今日の給食 12月17日

今日は、とうもろこし についてのお話です。

とうもろこしと小麦、稲は世界の三大穀物とよばれます。とうもろこしの原産地は、南アメリカのアンデス山脈です。ポルトガル船により日本に伝えられました。

明治の初めには、アメリカで栽培しやすい品種が開発され、北海道での栽培がさかんになり、国内でもよく食べられるようになりました。

とうもろこしは、食物せんいが多く、おなかの調子をよくする働きがあります。

今日のどさんこ汁には、とうもろこし、じゃがいも、玉ねぎなど北海道でとれた野菜が入っています。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ やさいかきあげてんどん

・ おかかあえ

・ どさんこじる

今日の給食 12月16日

今日は、牛乳 についてのお話です。

給食には毎日牛乳がついています。

牛乳には、みなさんが大きくなるために大切なたんぱく質、脂肪、カルシウム、ビタミン類がたくさん含まれています。小学生のみなさんは、ぐんぐん成長しているので、たくさんのカルシウムが必要な時期です。

牛乳のカルシウムは、小魚や野菜に含まれるカルシウムより体の中に吸収されやすいので、学校だけでなく,家でも同じくらい飲むとよいですね。

カルシウムは、チーズやヨーグルト、小魚、海藻、小松菜、豆腐などにも多く含まれています。

今日のメニュー

・ 食パン ・チョコクリーム ・ 牛乳

・ メンチカツ

・ ポテトサラダ

・ にくだんごスープ

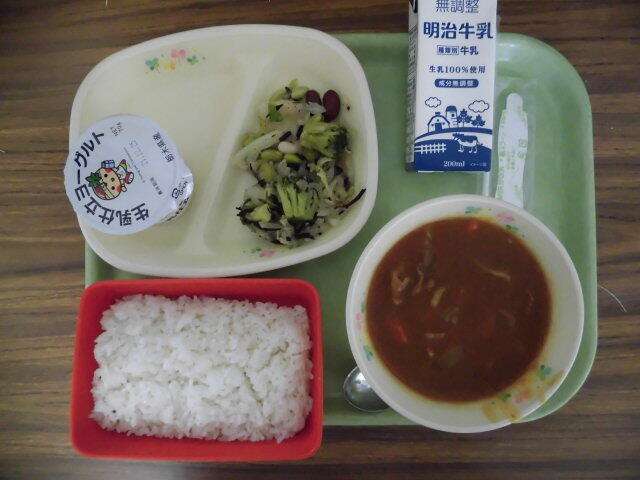

今日の給食 12月15日

今日は、ヨーグルト についてのお話です。

もともとは、トルコ語のかき混ぜるという意味の「ヨウルト」からヨーグルトと言われるようになりました。

牛乳に乳酸菌を入れてかき混ぜ、発酵させるとヨーグルトができます。

ロシアのお医者さんがブルガリアに行った時、ある村にお年寄りが多いことに気付きました。伝統食のヨーグルトをたくさん食べていることが、長生きの秘訣と紹介したことから世界中に広まりました。

ヨーグルトは、おなかの調子をよくしてくれる体によい食べ物です。今日のヨーグルトは、栃木県産の牛乳で作っています。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ ポークカレー

・ ひじきとまめのサラダ

・ 県産ヨーグルト

今日の給食 12月13日

今日は、とり肉 についてのお話です。

とり肉は、牛肉や豚肉に比べて脂肪がやや少なく、あっさりとしていて消化の良い肉です。とり肉を部位で、大きく分けると、もも、胸、手羽、ささみ、になります。

たんぱく質を豊富に含んでいて、体をつくるもとになります。

今日は、とりひき肉をそぼろにしました。とりそぼろ、いり卵、ほうれん草のおひたしを、きれいにごはんにのせて三色丼にして食べましょう。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ セルフさんしょくどん

(とりそぼろ いりたまご おひたし)

・ なめこじる

今日の給食 12月10日

今日は、豆乳 についてのお話です。

豆乳は、大豆からできるのを知っていますか? 大豆を水に浸してすりつぶし、水を加えて煮つめ、布でこすと豆乳ができます。牛乳のように飲まれたり、料理に使われたりします。牛乳ににていますが、牛乳と違うところは、脂肪分が少ないことです。

大豆から作られるものには、豆乳の他に豆腐や、油揚げ、厚揚げなどがあります。

今日の大根も学校でとれたものです。とてもみずみずしくてやわらかく、おいしい大根ですので味わって食べてください。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ わふうきんぴらバーグ

・ ツナのりずあえ

・ とうにゅうじたてのやさいじる

今日の給食 12月9日

今日は、海藻 についてのお話です。

海に囲まれた日本では、昔から海藻を多く食べてきました。

日本で食べられている海藻にはたくさんの種類があります。わかめ・ひじき・こんぶ・のり・とさか・もずくなど様々です。

海藻にはカルシウムや鉄、食物せんいがたくさん含まれています。カルシウムは体を支える骨の材料になり、鉄は血液を作る材料になります。また、食物せんいはおなかの調子をよくしてくれます。

今日のメニュー

・ バターロールパン ・ 牛乳

・ スパゲティナポリタン

・ チキンナゲット

・ かいそうサラダ

今日の給食 12月8日

今日は、大根 についてのお話です。

大根は日本で古くから栽培され、多くの料理に使われています。大根には100以上の種類があり、大きさ、形もさまざまです。おでんや、大根おろし、たくあん、

お正月の紅白なますなど、冬には大活躍の大根です。寒くなってくると甘味が増しおいしくなってきます。

今日のみそ汁の大根は、飼育栽培委員会のみなさんが、学校農園で栽培してくれたものです。12月6日に収穫し、水洗いしてくれました。立派な大根ばかりで、重さを量ると140kgありました。

何回かに分けて給食に使いますので、よく味わって食べてください。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ いわしのおかかに

・ ほうれんそうのごまあえ

・ だいこんとあぶらあげのみそしる

今日の給食 12月7日

今日は、野菜のはたらき についてのお話です。

野菜は、おいしいから食べるというのはもちろんですが、からだの中で大切な働きをしてくれる食べ物です。

野菜には、食物せんいが多く含まれていて、おなかの掃除をしてくれます。また、野菜に含まれるビタミンが、からだの抵抗力を高め、病気にかかりにくくする働きをしてくれます。

今日は、野菜スープやマカロニサラダに野菜をたくさん使っています。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ カレーロールフライ

・ マカロニサラダ

・ やさいスープ

今日の給食 12月6日

今日は、にら についてのお話です。

栃木県は、にらを全国で2番目に多く生産していてます。さくら市でもにらをたくさん生産しています。

にらは、1年に数回収穫できるくらい成長が早く、とても強い野菜です。寒くなると肉厚で甘味も増しとてもおいしくなります。

体を温めたり、粘膜を守ったりする働きがあるので、かぜを予防する効果があると言われています。

ぎょうざ、いためもの、あえもの、みそ汁などいろいろな料理に使われるおいしい野菜です。今日はにらの和風あえにしました。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ にくじゃが

・ にらのわふうあえ

・ なっとう

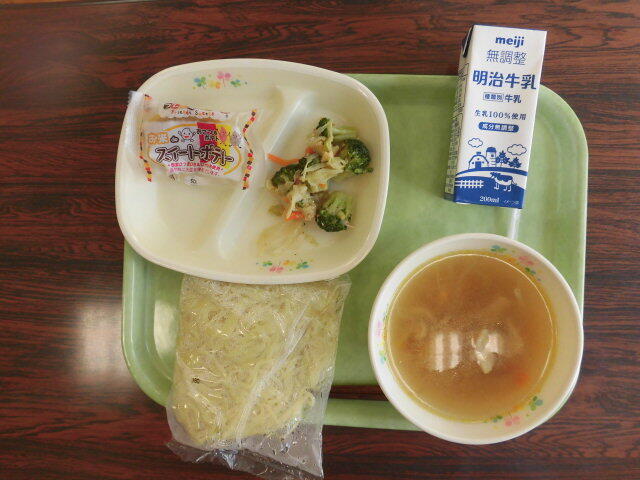

今日の給食 12月3日

今日は、キムチ についてのお話です。

キムチは日本でもなじみの深い韓国の漬物です。韓国では白菜だけでなく、きゅうりや大根などのいろいろな野菜のキムチや、魚介類を加えて作るキムチもあるそうです。

キムチは辛いだけでなく、酸味もありますが、これは乳酸菌を使った発酵食品であるためです。食べ過ぎはよくありませんが、乳酸菌の働きで腸内の環境を整えるのにも役立ちます。また、適度な辛さは、食欲を増し、体を温めてくれます。

今日のキムチスープは白菜キムチを使い、みそやしょうゆで味付けしています。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ ショウロンポウ

・ はるさめサラダ

・ キムチスープ

今日の給食 12月2日

今日は、ほうれん草 についてのお話です。

ほうれん草は、今から400年ほど前に中国から日本に伝わって来ました。今では日本中どこでも作られ、一年中食べることができますが、冬が旬の野菜です。旬の野菜は、より多くの栄養素が含まれています。

ほうれん草は、色の濃い野菜の代表で、体の調子を整えるカロテン・ビタミンCや、血を作る鉄などの栄養素を多く含んでいます。

今日は、ふわふわスープの中にほうれん草が入っています。たまごとパン粉、粉チーズを合わせたのものをスープに入れて加熱するとふわふわなスープになります。

今日のメニュー

・ スライスコッペパン ・ 牛乳

・ セルフドック(ウインナー ケチャップ)

・ コールスローサラダ

・ ふわふわスープ

今日の給食 12月1日

今日は、ひじき ついてのお話です。

ひじきは海藻の仲間です。ひじきというと、黒い色を思い浮かべますが、海の中では濃い茶色をしています。

とれたひじきを干した後、水を加えて沸騰させます。それを、太陽の下で乾燥させてできあがります。使うときは水に戻して使います。

ひじきは、貧血を防ぐ鉄や、骨や歯を丈夫にするカルシウムが多く含まれています。体がどんどん成長しているみなさんには、ぜひ食べてもらいたい食品です。

給食では、煮物やサラダなど、食べやすいように材料や味付けを工夫しています。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ しろみさかなフライ ソース

・ ひじきとツナのいろどりナムル

・ とうふとわかめのみそしる

今日の給食 11月30日

今日は、スラッピージョー についてのお話です。

スラッピージョーは、アメリカ生まれの料理で、サンドイッチやピザの具にしたり、スパゲッティにかけて食べたりするそうです。「スラッピー」とは英語で「どろんこ」とか「びしょびしょ」などの意味があります。

昔、野外生活をするアメリカのカウボーイがフライパンひとつで料理し、お皿を使わず、パンにはさんで手で食べたのが始まりと言われます。

豚ひき肉やにんじん、たまねぎを炒めて、ケチャップやチリソースなどの調味料で味をつけました。今日はコッペパンにはさんで食べてください。

さつまいもシチューには、みなさんが学校農園で育てたさつまいもを使っていますす。

今日のメニュー

・ スライスコッペパン

・ スラッピージョー ・牛乳

・ はなやさいサラダ

・ さつまいもシチュー

今日の給食 11月29日

今日は、ごぼう についてのお話です。

ごぼうは、固くてせんいがあり、かみごたえがあります。良くかむことは、あごをきたえ、だ液を良く出したり、脳への血流を良くしたりと体に良い効果があります。食物せんいを多く含むので腸のそうじをしてくれます。

ごぼうを食用にしているのは日本をはじめ、ごく一部の国で、中国やヨーロッパでは薬用として利用されています。

土の中で育った野菜のことを「根菜」といいます。今日は、ごぼう、にんじん、だいこんなどを「根菜ごま汁」に使っています。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ とりにくのレモンソースがけ

・ おかかあえ

・ こんさいのごまじる

今日の給食 11月26日

今日は、白菜 についてのお話です。

白菜は冬が旬の野菜です。白菜の葉は1枚の重さが約100gありますが、そのほとんどが水分です。白菜の良いところは、煮たり、炒めたりして加熱することで、カサがぐんと減ってたくさん食べることができるところです。

今の季節にしっかりととってほしい「ビタミンC」や、摂りすぎた塩分を体の外にだしてくれる働きをする「カリウム」が含まれています。この2つの栄養素は加熱すると汁に溶け出してしまいます。鍋料理やスープにして、汁ごと食べるのがおすすめです。

今日のメニュー

・ わかめごはん ・ 牛乳

・ こめこいりはるまき

・ ひじきとゆばのいために

・ はくさいスープ

今日の給食 11月24日

今日は、さつまいもについてのお話です。

さつまいもは、江戸時代に中国から、琉球・今の沖縄県に伝わりました。それが、薩摩の国・今の鹿児島県に伝えられ、全国に広まりました。

いもの呼び名も、唐いも、琉球いも、さつまいもと順に変わってきました。

さつまいもは、土の中で育ちます。さつまいもの根っこの部分が大きく育ち、いもになります。

さつまいもには、お腹の中を掃除する食物せんいや、風邪の予防に役立つビタミンCがたくさん含まれています。

今日のさつまいもは、学校の農園でみなさんが育てたさつまいもをいただきます。豆乳仕立ての野菜汁に入っています。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ あじフライ ソース

・ いそべあえ

・ とうにゅうじたてのやさいじる

今日の給食 11月22日

今日は、マーボー豆腐 についてのお話です。

マーボー豆腐は、給食でも家庭でもよく食べられている料理だと思いますが、もともとは中国の料理です。

マーボー豆腐のピリッとした辛味は豆板醤という調味料が入っているからです。豆板醤は、日本のみそのようなもので、中国の料理、特に四川地方の料理には欠かせないものです。

学校のマーボー豆腐は、豆板醤をたくさん入れると辛味が強くなってしまうので、ほんの少しだけ使い、さくら市産のみそを使って味付けしています。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ マーボーどうふ

・ えびしゅうまい

・ ツナとわかめのあえもの

今日の給食 11月19日

今日は、カレー についてのお話です。

カレーは、いろいろな香辛料を使った料理で、熱帯地方の人々が肉の臭みを消すことと、食欲増進のために考えられたと言われています。

サラッとしたカレーが18世紀後半、イギリスに伝わりました。日本には明治時代に伝わり、簡単でおいしくできるようにカレールウが開発されて、今のような「カレー」が食べられるようになりました。

今日はチキンカレーです。玉ねぎ、にんじん、じゃがいもなどが入り、よりおいしくするために、2種類のルーやりんご、トマトなどを加えて作っています。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ チキンカレー

・ ブロッコリーとじゃこのサラダ

・ けんさんヨーグルト

今日の給食 11月18日

今日は、きびなご についてのお話です。

きびなごは、ニシンやいわしの仲間で、成長しても

10cmくらいの大きさにしかならない小さな魚です。「きび」というのは、鹿児島県の方言で「帯」という意味だそうです。真ん中に白っぽい線のような模様があることから、「きびなご」と呼ばれるようになったと言われています。

うどんは氏家うどんです。さくら市の氏家地区で収穫された「イワイノダイチ」という種類の小麦粉で作っています。さくら市では小麦が多く作られていて、塩谷地区の約9割がさくら市の氏家地区で収穫されているそうです。

今日のメニュー

・ 米粉パン ・ 牛乳

・ うじいえけんちんうどん

・ きびなごカリカリフライ

・ ごぼうサラダ

今日の給食 11月17日

今日は、もやし についてのお話です。

もやしは、豆を水に浸し、暗いところで発芽させたものです。35度くらいの温度の部屋で、1週間かけて大きくなります。見た目はひょろひょろですが、実は栄養たっぷりの食べ物です。原料となる豆には、ビタミンCは含まれていませんが、芽がでてきてもやしになると、ビタミンCができます。

給食では、もやしをあえものやスープなど、いろいろな料理に使っています。今日はチンジャオロースーとワンタンスープに使いました。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ チンジャオロースー

・ ワンタンスープ

・ フルーツのゼリーあえ

今日の給食 11月16日

今日は、あさのメンチカツ についてのお話です。

今日のメンチカツは、さくら市喜連川で育てられた豚肉 あさのポークが使われています。

あさのポークは、のびのびとした環境でストレスなく育てられ、とうもろこしの入ったえさを食べています。とうもろこしを7から8割えさに加えることで、さっぱりした味わいになるそうです。

今日は地産地消献立です。あさのメンチカツの他に、県産小麦を使ったコッペパン、いちごジャム、かんぴょう、豚肉、大豆、牛乳などたくさん栃木県産の食材を使っています。

今日のメニュー

・ 県産小麦コッペパン ・いちごジャム

・ 牛乳 ・ あさのメンチカツ

・ かんぴょうサラダ

・ ポークビーンズ

今日の給食 11月15日

今日は、さば についてのお話です。

さばは、日本のまわりの海でとれる魚です。

たくさんの量をとることができますが、傷みやすいので、昔の漁師さんは、とれたさばの数を早口でごまかしながら数えていたそうです。

このことから、数字をごまかすことを「さばを読む」と言うようになりました。

さばは、みそ煮や塩焼き、しめさば、さばずし、たつた揚げなどがあります。

今日は、さばのてり焼きです。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ さばのてりやき

・ はるさめサラダ

・ とんじる

今日の給食 11月12日

今日は、かんぴょう についてのお話です。

かんぴょうは、全国生産量の99%以上を占める、栃木県を代表する特産品です。下野市・壬生町・上三川町・小山市などの県南部が主な産地です。

かんぴょうは、「ゆうがお」の実を、「かんぴょうかんな」と呼ばれる独特の器具で 幅3㎝、厚さ3㎜ほどの帯状にして、干して乾燥させて作ります。

給食では、かきたま汁やかんぴょうサラダに使っています。今日は、かんぴょうをにんじん、ごぼうなどと一緒に煮て、五目ごはんの具にしました。ごはんに混ぜていただきましょう。

今日のメニュー

・ ごはん ・セルフごもくごはんのぐ

・ 牛乳

・ あつやきたまご

今日の給食 11月11日

今日は、マカロニ についてのお話です。

マカロニは、イタリア料理で使われるパスタのひとつです。語源は、イタリア語のマッケローニが英語になったものです。マカロニには、車輪の形をした「ホイール」、貝殻の形をした「シェル」、ちょうちょの形をした「ファルファッレ」など、いろいろな形をしたものがあります。今日のクリーム煮には、細長い穴の空いたマカロニを使っています。

クリーム煮の中には、白いんげん豆のペーストも入っていますので、栄養たっぷりです。

今日のメニュー

・ ミルクパン ・牛乳

・ チキンナゲット

・ ブロッコリーサラダ

・ マカロニのクロームに

今日の給食 11月10日

今日は、春菊 についてのお話です。

春菊は、春に菊によく似た花が咲くので、漢字で春の菊と書きます。

鍋ものや、おひたしなどの和風の料理によく使われますが、春菊の原産地は地中海沿岸地方です。

ヨーロッパでは、花として育てられていますが、中国や日本では野菜として葉や茎を食べます。花が咲く前の11月から3月が旬の野菜です。ビタミンAやビタミンC、食物せんいを多く含みます。

今日は、さくら市でとれた春菊を使って、ごまあえにしました。

今日のメニュー

・ ごはん ・牛乳

・ すきやきふうに

・ しゅんぎくとほうれんそうのごまあえ

・ なっとう

今日の給食 11月9日

今日は、玉ねぎ についてのお話です。

玉ねぎは、いろいろな料理に使われますが、なかなか主役になりにくい野菜です。あま味とうま味で料理を引き立たせる大切な野菜です。

料理をするとき、ツンときて涙が出るのはアリシンという物質によるものです。アリシンは、特有のから味と香り、あま味や風味を料理につけます。体力アップや疲労回復に役立つ成分です。

今日は、スパゲティミートソースに玉ねぎをたくさん使っています。

今日のメニュー

・ バターロールパン ・牛乳

・ スパゲティミートソース

・ ホワイトグラタン ・ グリーンサラダ

今日の給食 11月8日

今日は、いい歯の日 についてのお話です。

11月8日は「いい歯の日」です。強い歯をつくるにはカルシウムをたくさん含んだ食べ物を食べることや、よくかんで食べることが大切です。

カルシウムは牛乳や乳製品、小松菜、小魚や海藻、納豆などに多く含まれています。

今日は、かみごたえのあるいか天丼や、かみかみサラダをメニューにしました。

よくかむと、体にいいことがたくさんあります。早食いを防ぎ、消化が良くなったり、食べ物の味がよくわかったりします。

普段かむことを意識しない人も、今日はかむことを意識して、よくかんで食べましょう。

~いい歯(は)の日(ひ)こんだて~

・ いかてんどん

(ごはん いかてんぷら てんどんのタレ)

・ ぎゅうにゅう ・ かみかみサラダ

・ にらとかんぴょうのかきたまじる

今日の給食 11月5日

今日は 里いも についてのお話です。

里いもは、日本では大昔から栽培され、じゃがいもやさつまいもが、あまり作られていなかった江戸時代までは、いもと言えば里いもでした。

里いもは、いつの頃からか、山でできる「山いも」に対して、里で作るいもという意味から、「里いも」と呼ばれるようになりました。

里いもは、各地の季節の行事食によく使われます。また、親いもから子いも、孫いもとどんどん増えていくので、おめでたい食べ物としてお正月料理にも使われます。

ねっとりとした食感とヌルヌルとしたぬめりが特徴です。

今日のメニュー

・ セルフさんしょくどん

(ごはん とりそぼろ いりたまご おひたし)

・ ぎゅうにゅう

・ だいこんとさといものみそしる

今日の給食 11月4日

今日は コールスローサラダ についてのお話です。

コールスローとは、細かく切ったキャベツを使ったサラダのことをいいます。オランダ語で「キャベツサラダ」という意味の「コールスラ」がもとになっているそうです。給食では、キャベツの他に、にんじん、とうもろこし、きゅうりなどの野菜を使っています。

キャベツは、オランダ人によって長崎県に伝えられたのでオランダ菜と呼ばれていました。キャベツには、病気から体を守ってくれる栄養がたくさん含まれています。

今日は、4年生から6年生が揚げパンです。揚げパンを袋に入れて、上手にいただきましょう。

今日のメニュー

1から3年生 コッペパン ブルーベリージャム

4から6年生 ココア揚(あ)げパン

・ 牛乳 ・やさいにくだんご

・ コールスローサラダ ・ぎょうざスープ

今日の給食 11月2日

今日は たまご についてのお話です。

たまごは、平安時代の頃から食べられており、江戸時代になると卵焼きなどのたまご料理が登場しました。その頃たまごは、とても高価だったので、病気の人のための食品でした。一般に食べられるようになったのは、明治時代の少し前からです。

たまごには、良質なたんぱく質が含まれています。

今日は、1年生から3年生が揚げパンです。揚げパンを袋に入れて、上手にいただきましょう。

今日のメニュー

1から3年生 揚げパン

4から5年生 コッペパン ブルーベリージャム

・ 牛乳 ・ツナマヨオムレツ

・ グリーンサラダ ・ABCスープ

今日の給食 11月1日

今日は、みそ についてのお話です。

みそは、奈良時代のころから作られている、日本の伝統的な調味料です。

最近は、朝食にパンを食べる人も多いようですが、昔は、朝食にみそ汁はかかせないものでした。

みそは、大豆にこうじと塩を加えて、たるの中で発酵させて作ります。地方によって、材料や塩かげんが違うので、全国にいろいろな種類のみそがあります。

給食では、さくら市産の大豆を使ったみそを、みそ汁や豚汁、マーボー豆腐などに使っています。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ ハンバーグおろしソースがけ

・ ごもくきんぴら

・ とうふとわかめのみそしる

今日の給食 10月29日

今日は、ぎょうざ についてのお話です。

ぎょうざは、中華料理の一つで、小麦粉に水を加えて薄くのばした皮に、肉や野菜などで作った具を包んだものです。

揚げたり、ゆでたり、焼いたり、蒸したりして食べます。日本で食べられるようになったのは昭和の初めの頃です。ぎょうざが今の三日月のような半円形をしているのは、中国で使われていたお金が半円形だったことが由来しているそうです。

給食のぎょうざは栃木県産の豚肉とにらを使っています。

今日のメニュー

・ごはん ・ 牛乳

・ あげぎょうざ すじょうゆがけ

・ おかかあえ

・ ちゅうかふうコーンスープ

今日の給食 10月28日

今日は、ブロッコリー についてのお話です。

ブロッコリーは「花野菜」と呼ばれ、黄色い花が咲く前の固いつぼみを食べる野菜です。きれいな緑色をしていますが、「カリフラワー」や「キャベツ」の仲間です。

ブロッコリーは、もともとイタリアやフランスで食べられていた野菜で、日本には明治時代に伝わりました。

ブロッコリーにはカロチン、ビタミンCがたくさん含まれており、冬場のビタミン補給に役立ちます。ビタミンCはイチゴの2倍もあり、かぜの予防にも効果があります。

ラーメンの麺は、袋の中で半分くらいに分けて、スープに入れて食べましょう。

今日のメニュー

・ しおバターラーメン(こぶくろめん スープ)

・ 牛乳

・ ブロッコリーとささみのサラダ

・ スイートポテト

今日の給食 10月27日

今日は、豆乳 についてのお話です。

豆乳は、大豆からできるのを知っていますか? 大豆を水に浸してすりつぶし、水を加えて煮つめ、布でこすと豆乳ができます。牛乳のように飲まれたり、料理に使われたりします。牛乳ににていますが、牛乳と違うところは、脂肪分が少ないことです。

大豆から作られるものには、豆乳の他に豆腐や、油揚げ、厚揚げなどがあります。大豆には、骨を強く丈夫にしてくれるカルシウムもたくさん含まれているので、みなさんに食べてほしい食品です。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ わふうきんぴらバーグ

・ ツナのりずあえ

・ とうにゅうじたてのやさいじる

今日の給食 10月26日

今日は、じゃがいも についてのお話です。

じゃがいもを使った料理は、給食によく登場しますね。じゃがいもは、一年中出回っていますが、旬は春と秋の年2回あります。暖かい地域では、冬に植え付けて春に収穫し、寒い地域では、春に植え付けて秋に収穫します。

日本で主に栽培されている品種は、約20種類ありますが、「だんしゃくいも」と、「メークイン」が有名です。じゃがいもの原産地は、南アメリカのアンデス地方です。

今日は、カレースープとポテトサラダにじゃがいもを使っています。

今日のメニュー

・ 食パン ・チョコクリーム ・ 牛乳

・ チキンチーズカツ

・ ポテトサラダ

・ カレースープ

今日の給食 10月22日

今日は、ほうれん草 についてのお話です。

ほうれん草は、今から400年ほど前に中国から日本に伝わって来ました。今では日本中どこでも作られ、一年中食べることができますが、これからの冬が旬の野菜です。旬の野菜は、より多くの栄養素が含まれています。

ほうれん草は、色の濃い野菜の代表で、体の調子を整えるカロテン・ビタミンCや、血を作る鉄などの栄養素を多く含んでいます。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ ホッケのしおやき

・ ほうれんそうのごまあえ

・ とんじる

今日の給食 10月20日

今日は、もち麦ごはん についてのお話です。

今日のごはんは、白いごはんにもち麦の入った「もち麦ごはん」です。さくら市で作られた「もち絹香」という栃木県オリジナルの大麦を使っています。

さくら市ではおいしい大麦が作られています。今年も、JAしおのや氏家地区麦大豆部会から給食用にいただきました。

食物せんいが多いので、おなかの調子を良くする働きがあります。もちっと、プチっとした食感が特徴的ですので、よく味わって食べてください。

今日のメニュー

・ もちむぎごはん ・ 牛乳

・ ポークカレー

・ ひじきとまめのサラダ

・ いちごヨーグルト

今日の給食 10月19日

今日は、クラムチャウダー についてのお話です。

クラムチャウダーは、アメリカの代表的なスープのひとつです。ハマグリやアサリなどの貝類と、色とりどりの野菜を使った具だくさんのスープです。

クラムとは、二枚貝を意味し、アメリカで使われているのはハマグリに近い種類になります。日本ではアサリを使うことが多く、給食でもアサリを使っています。

じゃがいもやにんじん、玉ねぎなど、野菜と一緒に煮込んでいます。

今日のメニュー

・ ミルクパン ・ 牛乳

・ かぼちゃひきにくフライ

・ フレンチサラダ

・ クラムチャウダー

今日の給食 10月18日

今日は、かんぴょう についてのお話です。

かんぴょうは、全国生産量の99%以上を占める、栃木県を代表する特産品です。下野市・壬生町・上三川町・小山市などの県南部が主な産地です。

かんぴょうは、「ゆうがお」の実からとります。「かんぴょうかんな」と呼ばれる独特の器具で 幅3㎝、厚さ3㎜ほどの帯状にします。6~8kgのゆうがおの実1個から、150g~200gのかんぴょうができるそうです。

今日は、地産地消献立です。さくら市産の豚肉や、栃木県産の、ニラ、かんぴょう、たまごを使っています。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ ぶたニラいため

・ かんぴょうサラダ

・ わかめとたまごのスープ

今日の給食 10月15日

今日は、春雨 についてのお話です。

春雨は、中国で生まれた食べ物で「緑豆」という豆を原料として作られています。じゃがいもや、さつまいものでんぷんで作られるものもあります。春に降る弱い雨に似ていることからこの名前がつきました。

あえ物やサラダの他、スープや炒め物に使われます。

今日は春雨サラダです。春雨と野菜を、しょうゆ、酢、砂糖、ごま油、からしで作ったドレッシングであえました。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ いわしのかばやき

・ はるさめサラダ

・ とうふとわかめのみそしる

今日の給食 10月14日

今日は、ヨーグルト についてのお話です。

もともとは、トルコ語の「ヨウルト」がヨーグルトと言われるようになりました。かき混ぜるという意味だそうです。牛乳に乳酸菌を入れ、かき混ぜたものを発酵させるとヨーグルトができます。

ロシアのお医者さんがブルガリアに行ったとき、ある村にお年寄りが多いことに気付きました。伝統食であるヨーグルトをたくさん食べていることが長生きの秘訣と紹介したことから世界中に広まりました。ヨーグルトは、おなかの調子をよくしてくれるからだによい食べ物です。

今日のメニュー

・ コッペパン ・ 牛乳

・ やきそば

・ ポークしゅうまい

・ フルーツヨーグルトあえ

今日の給食 10月8日

今日は、さんま についてのお話です。

さんまは秋にとれ、刀に形と色が似ていることから、秋、刀、魚の3つの漢字を使って「秋刀魚」と書きます。

8月ごろまでは、北海道よりも北にいますが、9月ごろから太平洋側の日本各地の岸にそって南におりてきます。南に向かいながらさんまはまるまる太っていき、脂がのって一番おいしくなります。

さんまには、ビタミンやカルシウム、鉄分など豊富な栄養が含まれています。中でもビタミンDはカルシウムの働きを助けて、骨を丈夫にする働きがあります。

また、さんまに含まれている油は、脳の働きをよくしてくれます。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ さんまのうめに

・ ツナとわかめのあえもの

・ どさんこじる

今日の給食 10月7日

今日は、ごぼう についてのお話です。

ごぼうは、日本以外の国ではほとんど食べられていない野菜です。

平安時代に中国から漢方薬の原料として伝わり、その後、野菜として食べやすく改良されました。

植物の根を食べる根菜類で、おなかの掃除をしてくれる食物せんいが多く含まれています。

今日は、ごぼうとをキャベツやにんじんと一緒にドレッシングであえてサラダにしました。

今日は歯と口の日です。歯と口の健康のために、よくかんで食べましょう。

今日のメニュー

・ こめこパン ・ 牛乳

・ にこみうどん

・ やさいかきあげ

・ ごぼうサラダ

今日の給食 10月6日

今日は、小松菜 についてのお話です。

小松菜は、江戸時代に東京の小松川で作られていたことから「小松菜」と呼ばれるようになりました。

小松菜は色の濃い野菜で、緑黄色野菜と呼ばれています。緑黄色野菜はひふや、のどの粘膜を強くしてくれて、かぜを防ぐ働きがあるといわれています。

小松菜には骨を強くするカルシウムも多く含まれています。今日は、小松菜とさくらえびのあえものにしました。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ かつおフライ

・ 小松菜のさくらえびあえ

・ なめこじる

今日の給食 10月5日

今日は、ハンバーグ についてのお話です。

ハンバーグは、ドイツで生まれました。名前の由来は、ドイツの「ハンブルグ」という町の名前から来ています。ハンブルグから船に乗って、アメリカに向かう人たちによって広まった料理と言われています。

ひき肉にパン粉や玉ねぎを混ぜ、形を整えて、フライパンやオーブンで焼いて作ります。牛肉と豚肉の割合を研究したり、いろいろなソースに合わせたりと、さまざまなハンバーグが工夫されています。

給食のハンバーグは、豚肉と鶏肉を使っています。今日はケチャップソースにしました。

今日のメニュー

・ くろコッペパン ・ 牛乳

・ ハンバーグ ケチャップソースがけ

・ かいそうサラダ

・ コーンとしろいんげんのポタージュ

今日の給食 10月4日

今日は、筑前煮 についてのお話です。

筑前煮は、九州の福岡県 博多の料理です。博多のあたりのことを昔は、筑前と呼んでいたのでこういう名前がつきました。

鶏肉と野莱をいため煮にしたものです。作り方は鶏肉、れんこん、ごぽう、にんじん、たけのこ、こんにゃくを食べやすい大きさに乱切りにし、油でいためてから、うま煮にします。じゃがいもや里いもを入れることもあります。いろいろな食材を使用しているので、栄養的にもバランスのよい煮物とです。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ あつやきたまご

・ ちくぜんに

・ だいこんとあぶらあげのみそしる

今日の給食 10月1日

今日は、ビビンバ についてのお話です。

韓国料理の「ビビンバ」は、韓国風の混ぜごはんのことを言います。「ビビン」は混ぜる、「バ」はごはんという意味があります。焼き肉と野菜のナムルを、ごはんにのせて食べましょう。

韓国は、日本から一番近い外国です。日本と同じように、米を中心とした食事なので、料理や材料も、日本とよく似ています。

そして、健康なるために食べることをとても大切にしている国です。食欲を増す「とうがらし」や、疲労回復の「にんにく」をよく使っています。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ セルフビビンバ

(やきにく やさいのナムル)

・ わかめスープ

今日の給食 9月30日

今日は、ブロッコリー についてのお話です。

私たちが食べている野菜には、花を食べる野菜、実を食べる野菜、葉を食べる野菜、茎を食べる野菜、根を食べる野菜があります。

ブロッコリーはどこの部分だと思いますか?正解は、花の部分です。キャベツの仲間になり、黄色の花が咲く前の栄養がいっぱい詰まっている、みどり色のつぼみを食べています。ブロッコリーが一番おいしく栄養があるのはこれからの寒い時期です。かぜを予防してくれるビタミンCがたくさん入っています。

今日のメニュー

・ セルフドック(スライスコッペパン

ウインナー ケチャップ) ・ 牛乳

・ ブロッコリーサラダ

・ トマトクリームシチュー

今日の給食 9月29日

今日は、にら についてのお話です。

栃木県は、にらを全国で2番目に多く生産していてます。さくら市でも多くにらが作られています。

にらは、1年に数回収穫できるくらい成長が早く、とても強い野菜です。これから寒くなってくると、肉厚で甘味も増しとてもおいしくなります。

からだを温めたり、粘膜を守ったりする働きがあるので、かぜを予防する効果があると言われています。

ぎょうざ、いためもの、あえもの、みそ汁などいろいろな料理に使われるおいしい野菜です。今日はかきたま汁にしました。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ いわしのごまみそに

・ きりぼしだいこんのちゅうかサラダ

・ にらいりかきたまじる