文字

背景

行間

2022年1月の記事一覧

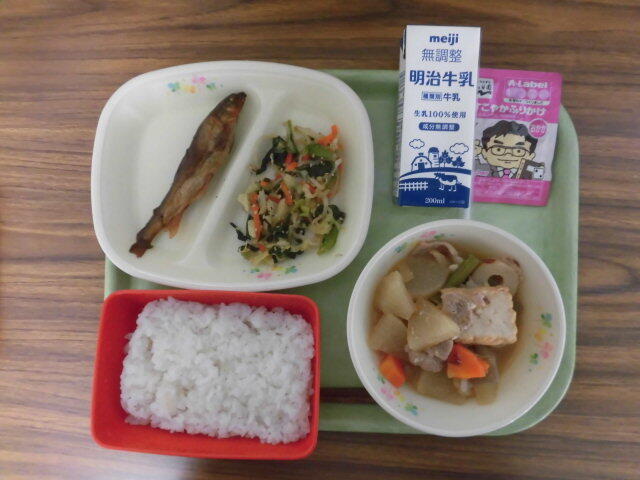

今日の給食 1月28日

学校給食週間5日目、地産地消の日です。

今日は、鮎の甘露煮 についてのお話です。

「鮎の甘露煮」は、喜連川の新鮮な地下水で育まれた良質な鮎を1匹ずつ炭を使って手焼きにし、秘伝のタレでじっくりと煮込み、骨までやわらかく、頭から食べられる栄養価の高い食品です。

栃木県は、鮎を多く生産し・消費する県です。喜連川は東日本でも養殖の鮎の生産量が多く、その8割を占めています。さくら市では、鮎の特産品を「さくらブランド」としています。

このさくらブランドである鮎の甘露煮を味わい、身近に感じて欲しいとのことから、さくら市よりいだきました。

今日のメニュー

・ ごはん ・おかかふりかけ ・牛乳

・ あゆのかんろに

・ だいこんのみそに

・ ごまずあえ

今日の給食 1月27日

学校給食週間4日目、地産地消の日です。

今日は、氏家うどん についてのお話です。

さくら市では、小麦が多く作られています。

地元の小麦を使って町おこしをしようと、氏家うどんを作ったのが始まりだそうです。

氏家うどんの特徴は、香りが良く、こしやもちもち感がしっかりしていること、「イワイノダイチ」という種類の小麦を皮ごと粉にして作るので、少し黒っぽい色をしていることです。

今日のメニュー

・ こめこパン ・牛乳

・ かいせんしゅうまい

・ けんちんうじいえうどん

・ かんぴょうサラダ

今日の給食 1月26日

学校給食週間3日目、地産地消の日です。

今日のいちごは、「みなさんにもっといちごのおいしさを知ってしほしい」ということで、JAしおのやよりいただきました。

新鮮な果物が少なくビタミンCが不足しやすい寒い冬こそ、いちごを食べてビタミンCをとりましょう。おいしい食べ方は、まずヘタをとって、ヘタのついていた方から食べてください。先のとがっている方があまいので、最後にあまいところを食べるとおいしいです。

今日のメニュー

・ わかめごはん ・牛乳

・ あつやきたまご ・ごぼうサラダ

・ だいこんととうふのみそしる

・ さくら市のいちご

今日の給食 1月25日

学校給食週間2日目、地産地消の日です。

今日は、あさのメンチカツ についてのお話です。

あさのメンチカツは、さくら市喜連川で育てられた豚肉 あさのポーク が使われています。

あさのポークは、のびのびとした環境でストレスなく育てられ、とうもろこしの入ったえさを食べています。とうもろこしを7から8割えさに加えることで、さっぱりした味わいになるそうです。

今日のメニュー

・ ミルクパン ・牛乳

・ あさのメンチカツ

・ コーンサラダ

・ ミネストローネ

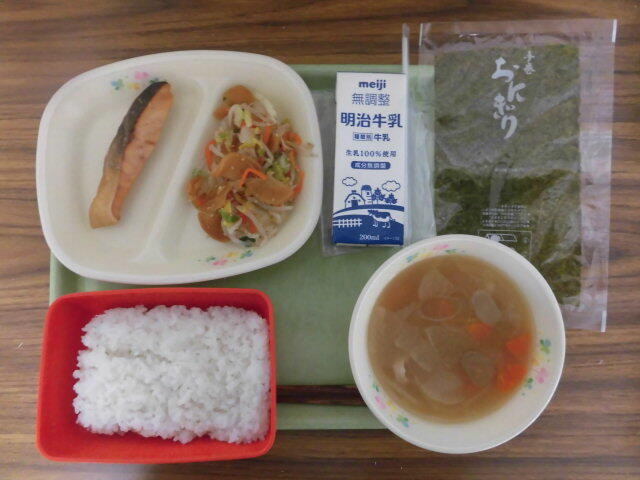

今日の給食 1月24日

毎年1月24日から30日の1週間は全国学校給食週間です。学校給食の歴史、給食に関わる人たちの苦労、食べ物の大切さなどを知り、食生活を見直す1週間です。

今日は、給食の始まりのお話です。

今から約130年前の明治22年に、山形県の小学校で、貧しい子供を助けるための食事として出されたのが給食の始まりと言われています。それからだんだん生活が豊かになり、栄養のバランスを考えた、安全で安心なものを出そうという給食へと変わってきました。

給食の始まりの頃の献立は、「おにぎり」と「つけもの」ぐらいであったと言われています。今日は、給食の始まりの頃の献立を再現してみました。

5、6年生にはおにぎり用の「のり」をつけました。

おにぎりにする時は、ごはんをビニールの袋に入れて、おにぎりを作り、のりに巻いて食べてみましょう。

今日のメニュー

・ ごはん ・のり

・ さけのしおやき

・ はくさいとたくあんのあえもの

・ すいとんじる

今日の給食 1月21日

今日は、もやし についてのお話です。

もやしは、豆を水に浸し、暗いところで発芽させたものです。35度くらいの温度の部屋で、1週間かけて大きくなります。見た目はひょろひょろですが、実は栄養たっぷりの食べ物です。原料となる豆には、ビタミンCは含まれていませんが、芽がでてきてもやしになると、ビタミンCができます。

給食では、もやしをあえものやスープなど、いろいろな料理に使っています。今日は韓国風みそ汁といそべあえに使いました

今日のメニュー

・ ごはん ・牛乳

・ いかてんぷら てんどんのたれ

・ かんこくふうみそしる

・ いそべあえ

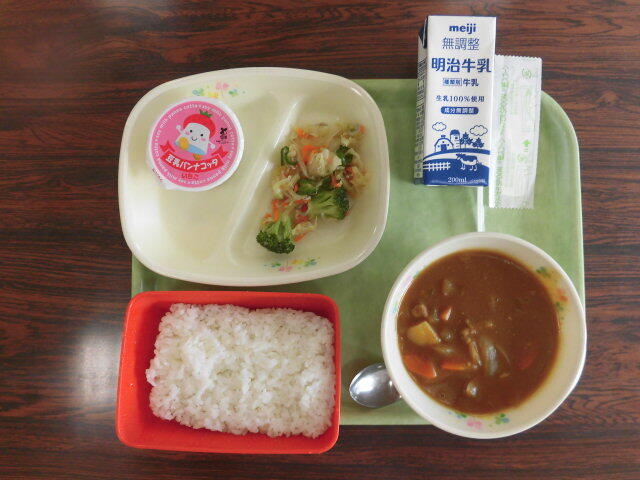

今日の給食 1月19日

今日は、ブロッコリー についてのお話です。

ブロッコリーは「花野菜」と呼ばれ、花が咲く前の固いつぼみを食べる野菜です。「カリフラワー」や「キャベツ」の仲間です。

ブロッコリーは、もともとイタリアやフランスで食べられていた野菜で、日本には明治時代に伝わりました。

ブロッコリーにはカロテン、ビタミンCがたくさん含まれていて、冬場のビタミン補給に役立ちます。ビタミンCはイチゴの2倍もあり、かぜの予防にも効果があります。

デザートのパンナコッタはイタリア発祥のデザートです。牛乳や生クリームの代わりに豆乳を使っています。

今日のメニュー

・ ごはん ・牛乳

・ ポークカレー

・ ブロッコリーとちりめんじゃこのサラダ

・ とうにゅうパンナコッタ

今日の給食 1月18日

今日は、豚肉 についてのお話です。

豚肉は、たんぱく質が豊富で、体を作る働きをします。また、牛肉やとり肉に比べて、ビタミンB1を豊富に含んでいます。ビタミンB1は「疲労回復ビタミン」とも言われます。ご飯やパンや麺類などに含まれている糖質の分解を助ける働きや、神経の働きと関係しているため、疲れを回復してくれます。

今日は、スパゲティミートソースに豚肉をたくさん使っています。

今日のメニュー

・ バターロールパン ・牛乳

・ スパゲティミートソース

・ はんぺんチーズフライ

・ イタリアンサラダ

今日の給食 1月17日

今日は、ほうれん草 についてのお話です。

ほうれん草は、今から400年ほど前に中国から日本に伝わって来ました。今では日本中どこでも作られ、一年中食べることができますが、冬が旬の野菜です。旬の野菜は、より多くの栄養素が含まれています。

ほうれん草は、色の濃い野菜の代表で、体の調子を整えるカロテン・ビタミンCや、血液を作る鉄などの栄養素を多く含んでいます。

今日のメニュー

・ ごはん ・牛乳

・ ハンバーグ ケチャップソース

・ ちゅうかふうコーンスープ

・ ほうれんそうのごまあえ

今日の給食 1月14日

今日は、切り干し大根 についてのお話です。

切り干し大根は、大根を切って乾かしたものです。大根は、日本で多く作られている野菜なので、大根がたくさんとれた時に保存用として、野菜の少ないときのために作られました。切り干し大根の主な生産地は宮崎県で、11月半ばから加工が始められています。

また、生の大根よりも栄養があって、骨を丈夫にしてくれるカルシウムや、血液を作るもとになる鉄分などがたっぷりです。

今日のメニュー

・ ごはん ・牛乳

・ いわしのかばやき

・ にらいりかきたまじる

・ きりぼしだいこんのちゅうかサラダ

今日の給食 1月13日

今日は、コールスローサラダ についてのお話です。

コールスローは、細かく切ったキャベツを使ったサラダのことをいいます。オランダ語で「キャベツサラダ」という意味の「コールスラ」がもとになっているそうです。給食では、キャベツの他に、にんじん、とうもろこし、きゅうりなどの野菜を使っています。

キャベツは、オランダ人によって長崎県に伝えられたのでオランダ菜と呼ばれていました。キャベツが日本で本格的に食べられるようになったのは、明治時代になってからです。キャベツには、病気から体を守ってくれる栄養が多く含まれています。

今日のメニュー

・ しょくパン ・ブルーベリージャム

・ 牛乳 ・ ほうれんそうオムレツ

・ トマトクリームシチュー

・ コールスローサラダ

今日の給食 1月12日

今日は、にら についてのお話です。

栃木県は、にらを全国で2番目に多く生産しています。さくら市でも多くにらが作られています。

にらは、1年に数回収穫できるくらい成長が早く、とても強い野菜です。

からだを温めたり、粘膜を守ったりする働きがあるので、かぜを予防する効果があると言われています。

ぎょうざ、いためもの、あえもの、みそ汁などいろいろな料理に使われるおいしい野菜です。今日はマーボー豆腐ににらを使っています。

今日のメニュー

・ ごはん ・ 牛乳

・ マーボーどうふ

・ ポークしゅうまい

・ ツナとわかめのあえもの

今日の給食 1月11日

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。

新型コロナウイルス感染症や、インフルエンザの予防のためには手洗いが大切です。給食の前には、しっかりと手を洗いましょう。そして、食べるときは、前を向いて話をせずに食べましょう。

何でも食べて元気な体を作ることも大切です。栄養バランスの整った食生活を心がけて、規則正しい生活をしてください。

今日のメニュー

・ セルフフルーツクリームサンド

・ 牛乳

・ しろみさかなフライ ソース

・ カレースープ