ほごログ

市の広報誌に #郷土資料館 の特集記事が載りました!

広報かすかべ2022年3月号の2・3面に、特集「「今」を知るために「昔」を知る #学芸員 が教える郷土資料館 のススメ!」が掲載されました。

郷土資料館と文化財保護課の学芸員の顔写真入りで、学芸員が推す資料を紹介しています。

それぞれの学芸員のパッションが詰まっている記事になっています。それぞれのパッションは170字程度では語りつくせないのですが、ちょっとむずかしめな専門的な説明をわかりやすく皆さまに届けるため、推敲に推敲を重ね何とか納まりました。170字以上の想いは、今後機会があれば本ブログでお披露目させていただければと思っています。

個々の記事もそうですが、ぜひご注目いただきたいのは、下段の小さな写真。郷土資料館の収蔵庫の様子です。

ご承知の通り、当館の展示室は、それほど広くなく、展示資料も限られていますが、実は、裏方の収蔵庫には、皆さんにまだお披露目したことのない資料が盛りだくさんあります。溢れんばかりの資料で、収蔵庫はぎっしりの様子、目に見えぬ収蔵・保存の現状を知っていただければと思い、写真を載せました。資料の保存に適している中性紙製の資料保存箱が棚いっぱいにつまっている様子お分かりいただけるでしょうか。これだけモノが詰まっているということは、まだ可能性がある。展示室は小さい館ですが、裏に秘めたポテンシャルもあるんですよ。

ともかく、郷土資料館の特集記事を、ぜひご覧あれ。広報誌は郷土資料館でも配布しています。

郷土資料館体験ワークショップを開催しました

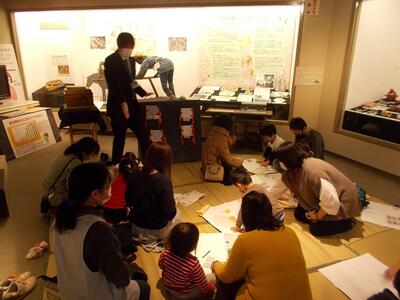

令和4年2月20日(日)に、郷土資料館体験ワークショップ「ペーパーローリングを作ろう」を開催しました。

開催に際して、出入口を開放し、空間除菌装置ももちろん稼働させています。

まずは蓄音機でのレコード鑑賞です。

すっかり常連さんになってくれた子もいて、

「まずこれ(蓄音機)聴くんでしょ!今日の主役だ!」と気に入ってくれている様子でした!

本来ならここで紙芝居の朗読なのですが、前回と同様にワークショップ開催時間の短縮のため、泣く泣くカットです。

今回作る昔のおもちゃは「ペーパーローリング」!郷土資料館のワークショップでは初お披露目となる品です。

紙を棒に巻きつけるだけの簡単な仕組みなのですが、伸び縮みする剣のように見えて、子供心をくすぐるおもちゃです♪

そして最後のお楽しみ、缶バッジ作り!今回はペーパーローリングで遊ぶうめわかくんです♪缶バッジ作りも珍しい体験なので毎回大好評です!

今回のワークショップはおもちゃも複雑ではなく、親御さんの協力もあり、30分程度でサクッと終えることができました!

「ワークショップが毎月楽しみ!」「次も絶対来ます!」という声もいただきました♪

そう言ってもらえると、こちらもやりがいがあります!ありがとう!

次回の体験ワークショップは令和4年3月20日(日)に開催予定です。詳しくは広報誌等でご確認ください。おもちゃは「発泡スチロール飛行機」を作るのでお楽しみに!

郷土資料館は適宜換気や消毒を行っておりますので、お時間の都合の良い方はぜひお越しください。

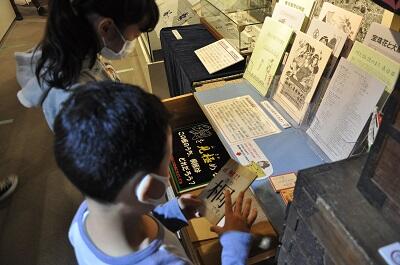

いらっしゃいませ!上尾市立上平小学校5年生!

令和4年2月15日(火)に上尾市立上平小学校第5学年が、郷土資料館を見学しました。

市外の小学校かつ5年生というのは中々のレアケースです!

5年生2クラスが同じ時間に来館するため、資料館の中が密にならないよう、1クラスは資料館見学をしている間、もう1クラスは2階の視聴覚ホールを使用して学習をしました。

学芸員の話を聞きながら、竪穴住居を食い入るように見ています。5年生ともなると観察する力や、推測する力がずいぶん育っているように感じます!

縄文時代については6年生で学習すると思いますが、事前に縄文時代の様子を予備知識として覚えておいてもらえると、学習効率があがると思いますよ。

上尾市と春日部市は共通する部分が多く、人口、海・山のない地形、江戸時代に上尾は中山道の、春日部は日光道中の、どちらも宿場町として発展していった町であることなどが挙げられます。春日部はあまり縁がない土地だと思っていたかもしれませんが、たくさんの共通点から親しみをもってくれたのではないでしょうか。

スケジュールの都合上あまり時間は取れませんでしたが、時間ぎりぎりまで資料館内を楽しんでくれた様子が印象的でした!

よかったらまた来てくださいね♪

【体験ワークショップ】ペーパーローリングをつくろう!

2月20日(日)に体験ワークショップを開催します。

体験ワークショップでは、蓄音機の上演と昔のおもちゃづくりをします。

今回つくる昔のおもちゃは「ペーパーローリング」です。

大人の方も見たことありませんか?

この紙の巻かれた棒を振ると、、、シュッ!!っと伸びーるアノおもちゃです!

私も子供のころ、縁日のくじ引きではずれの景品としてもらったのですが、思いのほか楽しく遊んだものです。

今回作るペーパーローリングは、用意できる材料と時間の関係上、作り方に若干オリジナル要素を加えていますが、十分楽しんでいただけると思います!

申し込み不要、おもちゃの材料も資料館で用意しております!

当日の午前10時30分と午後2時からの計2回開催しますので、お時間までに郷土資料館にお越しください!

【体験ワークショップ】

日時:令和4年2月20日(日)午前10時30分~・午後2時~

場所:春日部市郷土資料館(春日部市粕壁東3-2-15)

内容:蓄音機の上演

昔のおもちゃづくり(ペーパーローリング)

費用:無料

申込:不要(開催時間までに郷土資料館におこしください)

※新型コロナウイルス感染症対策のため、参加者多数の場合、人数制限をさせていただく場合がございます。また、当日はマスクを着用いただき、体調が優れない場合は参加をお控えください。楽しく安全な時間を皆さまが過ごせるよう努めますので、皆さまも感染対策にご協力いただきますようお願いいたしします。

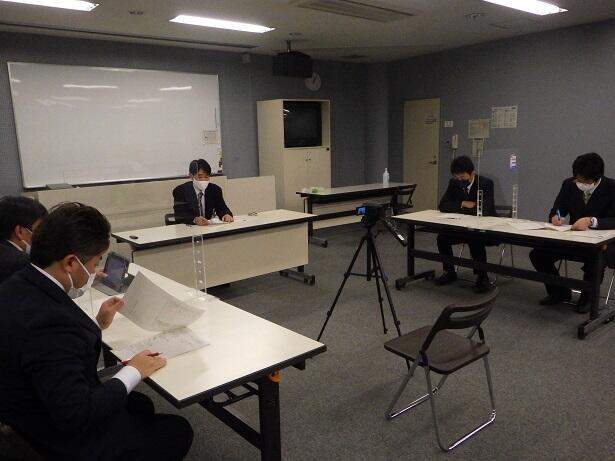

「シンポジュウムー神明貝塚ー」オンラインでの公開に向け撮影しました!!

平成30年に開催しました「シンポジュウムー神明貝塚 『発掘調査から分かる3,800年前の縄文人のくらし』」、そして令和元年には『3,800年前の縄文人の食文化』と題して、神明貝塚の実態と魅力をシンポジュウムをとおして広くお伝えしましたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて一昨年、昨年と開催を見合わせていました。

令和2年3月に国史跡の指定を受けた神明貝塚ですが、令和3年3月に「史跡神明貝塚保存活用計画」を策定し、将来に向けて末永く、保存管理、活用、整備を進めるための基本方針を定めました。

そこで春日部市のみならず、埼玉県、さらに国内広く、貝塚の魅力、実態を知っていただくことを目的に県内に所在します4史跡の貝塚を一堂に紹介したく、「国史跡の貝塚の整備と活用ー水子、黒浜、真福寺、神明の現状とこれからー」と題し、各市教育委員会の担当による講演と討論を令和4年2月6日に開催、撮影し、その成果を春日部市ユーチュブ公式チャンネル”かすかべ動画チャンネル”を用いて公開しようとするものです。

春日部市教育委員会の担当からは「神明貝塚の現状と保存活用への課題」と題した講演を。

さいたま市教育委員会の担当からは「真福寺貝塚 整備に向けた調査とこれから」と題した講演を。

蓮田市教育委員会の担当からは「縄文黒浜 渚と森の記憶」と題した講演を。

富士見市教育委員会の担当からは「水子貝塚 国史跡の貝塚の整備と活用」と題した講演を。

講演後は、4史跡のうち既に公開が進められている富士見市水子貝塚、蓮田市黒浜貝塚での現状の取り組みや課題を、今後将来に向けて整備公開を予定するさいたま市真福寺貝塚と神明貝塚では現状と課題を、さらに今後どのような史跡を目指すのかなど、担当間で熱く討論いただきました。

この後、映像の編集を経て3月末ごろの公開に向けて作業を進めてまいります。公開日が確定しましたら改めてお知らせします。また、3月からは富士見市水子貝塚資料館で「埼玉の4大貝塚」と題した企画展にて、各史跡の特徴的な土器や石器、装身具などの展示が開催されます。

縄文式土器の3Dデータが公開されました。

昨年の夏休みの「#dokidoki音楽づくり♪」でお世話になった國學院大學栃木短期大学の中村耕作先生が、講座で使用した慈恩寺原南遺跡、坊荒句北遺跡の縄文時代中期の土器4点について、3Dデータを作成し、Sketchfabというサイトで公開されました。

Sketchfabとは、3DやVR、ARといった、立体的なコンテンツが公開されているサイトです。いわゆるSNSで、だれでもアカウントをつくり、作成した3Dデータなどを全世界に発信することができます。

土器などの3Dデータは、対象物を様々な方向から撮影し、それをパソコンのソフトで組合せながら作成されます。

近年、こういった3Dデータに関する技術が進歩し、非常に精巧なデータが出来上がります。今回、中村先生に作成頂いたデータも、まるで土器を手に取っているかのように動かすことができ、拡大縮小もなめらかで、細かい部分まで観察することができます。

Sketchfabでは、國學院大學栃木短期大学だけでなく、さまざまな機関、個人が公開する文化財などの3Dデータを閲覧できます。スマートフォンでも簡単にみられますので、どうぞご覧ください。

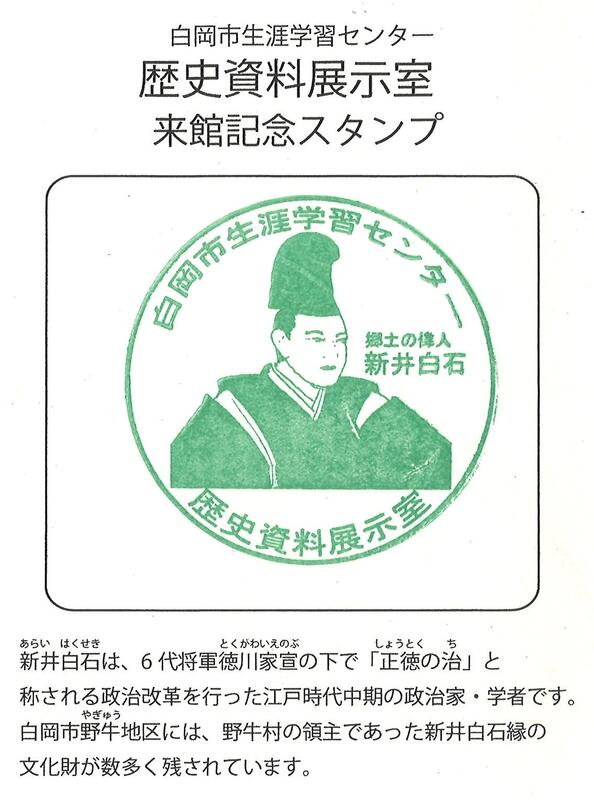

【近隣館の紹介】 #白岡市 生涯学習センター #歴史資料展示室

先日、他市町との打ち合わせのため、白岡市生涯学習センター歴史資料展示室にお邪魔しました。繰り返しいいますが、当館のような小さな館は、近隣の博物館さんと助け合い、支え合いながら日々運営しています。今回は近隣館の白岡市生涯学習センター歴史資料展示室さんを紹介してみたいと思います。

白岡市生涯学習センター歴史資料展示室は、生涯学習や地域コミュニティ・文化創造の拠点として、図書館機能、生涯学習機能、そして資料館機能を備える複合施設・白岡市生涯学習センター(愛称「こもれびの森」)内に平成30年10月に開館した施設です。

歴史資料展示室では、地域文化財の調査・研究に基づく収集・保存・管理・活用を包括的に行い、さらに白岡市の歴史や伝統文化を発信、次代へ継承するため、旧石器時代から現代までの白岡のあゆみを常時展示しています。

展示室は小さいながらも、各時代を象徴する重要な資料が展示されています。資料保存の観点から、複製品も多いのですが、複製と言われなければ気づかないほど精巧なレプリカが多く、見劣りはしません。むしろ、見栄えのする立体物が多いので見応えがあります。

近世史を専門とする紹介者が気になるのは、新井白石ゆかりの資料。新井白石といえば、江戸時代6代将軍家宣のもとで侍講として辣腕をふるった歴史上著名な学者です。

彼は、はじめ甲府藩主徳川綱豊(のちの6代将軍家宣)の侍講でしたが、綱豊が将軍綱吉の養子となるや、幕府の直臣に取り立てられ、宝永6年(1709)7月に武蔵国埼玉郡野牛村(現白岡市野牛地区)などを知行所として与えられました。その後、加増をうけ、新たな知行地を与えられる一方、当初の領地であった武蔵国比企郡の地を返上し、その代わりに相給支配(他の領主と分割支配)されていた野牛村の全てを領することになりました。著書「折りたく柴の記」には「ここにおいて、野牛一村の地ことごとく我領となりたり」と綴っていることから、白石の野牛村への強い思いがうかがえます。新井家は以後、野牛村を知行としたため、地域とゆかりが深く、白石の肖像画をはじめ、ゆかりの品が地元に伝わっています。また、新田開発のために掘削した堀を地元では「殿様堀」とか「白石(様)堀」と呼び、領地である野牛村の発展に力を注いだ白石の事蹟を伝えています。近代には白石公顕彰会が組織され、白石の命日にあたる5月19日には毎年、白石の肖像画を掲げ、報恩供養が営まれたそうです。

白石は、犬公方こと5代将軍綱吉時代の悪政を粛正した優れた政治家と評価されます。将軍の側用人間部詮房のもと、白石が政治のブレーンとなって提言した一連の政策は「正徳の治」と称され、白石の思想性に特色づけられています。武家諸法度を全文改定したり、朝鮮からの国書に将軍を「日本国王」と記すようにさせてたり、個人的には一癖ある人のイメージです。

少し春日部の話題に引き付けて言えば、正徳6年(1716)4月15日、日光海道・甲州海道を「海」がないから、日光道中・甲州道中と表記すべきというが法令が令達されました。理にはかなっているのですが、いちゃもんです。以後、公式には「日光道中」の表記が使用されますが、実際は地域に伝わる古文書では「日光海道」と表記する文書も散見されます。この「海道」表記に関する法令については、詳しい政策決定過程は明らかにされておりませんが、文書の表記などにこだわった、当時の政治のブレーン白石が関わっていた可能性が想像されます。知識や能力もあり、体系的で理にかなってはいるのですが、ちょっとうるさい感じ。でも、野牛の地を豊かにするために熱意をもって領民を統治したことが、後世に伝えられ、今も白岡ゆかりの偉人とされていますので、この考え改めなければなりませんかね。彼の著書「折りたく柴の記」を読み直してみようと思わせる展示です。

展示室には、「新井白石の肖像画」をモチーフにした来館記念スタンプが用意されています。ありがたい「白石様」をお持ち帰りいただけます。人物の肖像画があるってうらやましいです!

毎月第3土曜日には、「ハンズオン・デー」として学芸員による解説をまじえながら、実際に資料に触れるイベントが開催されているそうです。展示室目当てでなくとも、図書館などの利用者も訪れ、大変にぎわうとか。

展示や普及事業のみならず、見習いたい点がもう一つあります。それは、研究紀要を年次刊行していること。学芸員や有識者の方が、白岡の資料に向き合って調査研究した成果が満載です。調査研究があって、はじめて展示・活用ができるお手本のような取り組みです。当館を含め、『紀要』を発行していない県内の地域博物館も見習わなければなりません。

そうした重厚な調査研究に裏打ちされた歴史資料展示室、ぜひ刮目ください。

郷土資料館体験ワークショップを開催しました

令和4年1月23日(日)に、郷土資料館体験ワークショップ「からくり屏風を作ろう」を開催しました。

新型コロナウイルスが気になるところですが、先日、郷土資料館に設置した空間除菌装置にも活躍してもらい、感染拡大防止対策を強化しての開催です。

空間除菌装置稼働中!

まずは蓄音機でのレコード鑑賞です。

こちらの蓄音機は電気を使わず、ゼンマイで動く仕組みになっています。音の出口となる開口部を開閉することで、音量を大きくしたり小さくしたりすることも可能なんですよ!

本来であればここで紙芝居の時間なのですが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、滞在時間を短くし感染リスクを低減するために本日はカットしました。

おもちゃ作りは「からくり屏風」です。

2枚の板をくるくる回すと、4枚の絵が現れる不思議なおもちゃです!

からくりの仕組みも、覚えてしまえば意外と簡単にできるのでオススメです♪

上手にできましたね♪喜んでもらえたようで何よりです!

最後はお土産にオリジナル缶バッジ作りです。

今回のバッジはからくり屏風で遊ぶ“ぐうすけ”です!

からくり屏風の絵が“うめわかくん”になっているのもポイント♪

次回の体験ワークショップは令和4年2月20日(日)に開催予定です。詳しくは広報誌等でご確認ください。おもちゃは「ペーパーローリング」を作るのでお楽しみに!

郷土資料館は適宜換気や消毒を行っております。また新型コロナウイルス感染拡大防止のため、場合によっては人数制限や、時間帯をずらして開催するなどの対応を行いますのでご了承ください。次回もお待ちしております!

西金野井の花蔵院で”文化財防火デー防災訓練”を実施しました

本日1月22日(土)に市内の江戸時代を代表する建造物、『花蔵院の四脚門』(県指定有形文化財)を対象に防災訓練を行いました。

昭和24年1月26日に発生した国内最古の木造建造物であった奈良県斑鳩町の法隆寺金堂が火災により焼失したことを受けて、毎年この日を中心に全国各地で文化遺産を対象に防災訓練が実施されてます。

花蔵院の住職をはじめ、役員、ご近所の皆様が参加され、消防本部への火災発生の通報、文化財の搬出、バケツリレーによる初期消火を機敏に確実に行い、不時の災害への備えとして取り組んでいただきました。

また、消防本部予防課と庄和消防署の協力により、通報訓練や水消火器を用いた消火訓練、煙体験と、実際の火災や災害に備えた訓練も体験いただきました。

参加された皆様からは、「煙が充満した時の怖さを身をもって体験した」、「消火器を実際に取り扱ってみると噴射時間が短く効率的に操作しなければ」との感想が聞かれ、訓練の体験をとおして災害への備えを改めて考える機会となったようです。

花蔵院住職、役員の皆様、そして庄和消防署、消防本部予防課のみなさま、寒い中、参加いただきありがとうございました。これからも所有者と地域の皆様との連携・協働をとおして貴重な文化遺産を未来に確実に残し伝えられるよう、ご協力をお願いいたします!!

初春の獅子舞の公開ー銚子口の獅子舞ー

穏やかな新春の陽ざしの中、1月16日(日)の午前に銚子口香取神社で市無形民俗文化財「銚子口の獅子舞」が2年ぶりに公開されました。

『家内安全』『疫病退散』『五穀豊穣』を祈願し、例年、新春の舞では5演目以上が披露されますが、このコロナ渦での祭礼のため、三匹獅子による地区内の安泰祈願を祈る「幣掛り(へいがかり)の舞」の1演目となりました。当日は獅子からのご加護をと、多くの皆さまが足を運んでいただき、獅子舞を継承する保存会の皆さまも「多くの演目を披露したいが、感染防止の観点から1演目とした。しかし少しでも地区内のコミュニティに貢献できればと、この機会を設けて良かった」と感想いただきました。

多くの方々に見守っていただいている”獅子舞”はやはり「地域の宝」であることを保存会のみなさまと共に改めて認識しました。

今後も文化財を継承する皆さまへの温かい応援、よろしくお願いします!!

いつも目にする路傍の石仏なんて書いてあるの!?

先日、市民の方よりお問合せいただきました。割と「あるある」なレファレンスなのですが、春日部市では、残念ながら石造物の悉皆的調査ができておりません。即答できるか、内心いつもドキドキしています。 #かすかべプラスワン

問題の石仏は、最近開園した「県営春日部夢の森公園」のすぐそば。下大増新田地区に所在します。

この石造物、以前紹介した『埼葛の道しるべ』に辛うじて収録されており、道しるべとして機能していたことがわかりました。ただ、『埼葛の道しるべ』では道しるべとしての文字を解読するのみであり、石造物の全容がよくわかりません。お問合せも、道しるべではない部分について解読できないというものでした。

館では調べる手立てがないので、現地へ見に行ってきました。

交通量もそこそこある交差点にたたずんでいます(赤矢印)。

正面からみるとこのような感じです。

上の部分には仏さまがあしらわれています。摩滅して委細わかりませんが、おそらく地蔵菩薩ではないかと考えられます。問題の文字は下段の方形部分の正面と両側面に、以下の通り刻まれていました。

(正面)

文化三寅[ ]四日

観壽妙見信女 南 のじま

こしがや

秩父

奉納 西国 供養塔

坂東

紅月妙童信女 北 かすかべ

享和三亥[ ]廿二日

(左側面)

文化三寅四月廿四日

智玉童女 東 よこて

幻夢童女 のミち

文化三寅五月七日

(右側面)

文化四卯三月吉日

下大増邑

[(施主)]木村氏

以上から次のことがわかります。

- この石造物は、文化4年(1807)3月、下大増村(下大増新田)の木村氏により造立されたものである。

- 基本的な性格は、秩父33か所・西国34か所・坂東33か所の巡礼の供養塔である。

- 享和3年(1803)には紅月妙童信女、文化3年(1806)には観壽妙見信女、智玉童女、幻夢童女が亡くなっている。いずれも女性で、「童女」は女児であり、造立者木村氏の縁戚者とみられる。

- おそらく、相次いで縁戚者が亡くなったため、木村氏は諸国巡礼をし、供養塔を建てたと考えられる。

- 供養塔は村の辻に建てられたため、道しるべも兼ねた。正面には「北 かすかべ」(北方は粕壁宿)、「南 のじま こしがや」(南方は野島村・越ケ谷宿)、左側面には「東 よこて のミち」と方角が刻まれています。

石造物が方位を示す南北の道は、上大増新田、下大増新田のメインストリートで今も旧家が並んでいます。粕壁や越ヶ谷といった町場へ続く道でもありました。

ただ、よくわからなかったのが「東 よこて のミち」です。「よこて」とは、漢字では横手と書くのでしょうか。いろいろ調べましたが大増の周辺には横手という地名を見出せませんでした。「のミち」も「野道」なのか、「横手の道」と読むのか、わかりません。横手は「横の方」という意味があるようですので、村から横の方向へ行く(野)道というような意味になりましょうか。お分かりの方がいらっしゃいましたら、そっと教えてください。

今回の石造物からは、縁者の女性、女児が立て続けに亡くなるなかで、当時は命がけでもあった諸国巡礼をして彼らを供養しようとする下大増村(下大増新田)の先人の暮らしが読み取れました。「よこてのミチ」については謎ものこりましたが、現在もそこそこ交通量のある道が江戸時代の大増のメインストリートだったことを示しています。

何気なくたたずむ、路傍の石仏ですが、地域の歴史や庶民の暮らしを物語る貴重な資料です。見慣れた風景でも、石造物を丁寧に読み解くことで、また違って見えてくるのではないでしょうか。

市内の石造物を網羅しているわけではありませんが、路傍の石造物を調べる手はずとなる資料は以下の通りです。『埼葛の道しるべ』以外は市の図書館に架蔵されています。

- 『春日部の庚申塔』(春日部市教育委員会、昭和51年刊)

- 『春日部の板碑』(春日部市教育委員会、昭和53年刊)

- 『埼葛の道しるべ』(埼葛地区文化財担当者会、平成8年刊)

- 『春日部市の神社(上巻・下巻)』(春日部市教育員会、平成14・15年刊)

- 『庄和町史編さん資料十一 石造物Ⅰ』(庄和町教育員会、平成16年刊)

- 『庄和町史編さん資料十七 石造物Ⅱ』(春日部市教育員会、平成22年刊)

- 『庄和の百神~石仏伝説編』『同~石仏信仰編』(庄和高等学校地理歴史研究部、平成4年刊)

新しいおもちゃが増えました♪

郷土資料館には皆さんに遊んでいただける昔のおもちゃコーナーがあります。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から数を減らしていますが、紙でっぽうや、ぶんぶんゴマ、万華鏡など懐かしのおもちゃが揃っています。

そんなおもちゃたちの中に、本日新たな仲間が加わりました!

それがこちら

ビー玉転がしです!

お菓子の空き箱や使用済みの段ボールなどを利用して、手づくりしてみました。

「こんなのあったな~」なんて思い出してくださる方も多いのではないでしょうか。

実際に遊んでみると、実に難しい!大人でも簡単にはクリアできません!

でもその難しさがクセになるんです♪集中して、ゆっくり箱を傾けてビー玉を転がすのがコツですよ。

私も小さい頃、初めてビー玉転がしを遊んだ時には全くクリアできず、悔しい思いをしたものです。今の子にもそんな悔しさや、クリアした時の達成感を味わってもらえたらうれしく思います。

おもちゃを使ったあとは消毒をしますので、使用済みおもちゃのカゴに入れておいてくださいね。

外は寒く、コロナの状況もあり、外出を控えていらっしゃる方も多いかと思います。十分に注意していただいた上で、よろしければ新作のおもちゃを遊びにきてください。

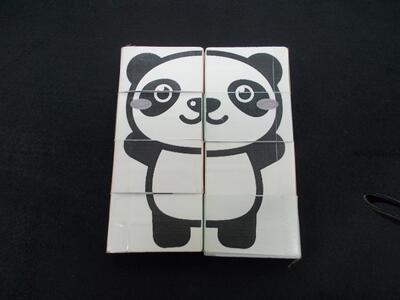

【体験ワークショップ】からくり屏風をつくろう!

1月23日(日)に体験ワークショップを開催します。

体験ワークショップでは、紙芝居、蓄音機の上演、昔のおもちゃづくりをします。

今回つくる昔のおもちゃは「からくり屏風」です。

2枚の板に貼られたかわいらしいパンダの絵♪

折りたたんで・・・

開いてみると・・・

ニャンと!ネコの絵になりました!

さらにはペンギン、ヒツジの絵にもなっちゃいます!

2枚の板から4枚の絵が現れる不思議な“からくり屏風”!みんなで一緒に作ってみましょう♪

申し込み不要、おもちゃの材料も資料館で用意しております!

当日の午前10時30分と午後2時からの計2回開催しますので、お時間までに郷土資料館にお越しください!

【体験ワークショップ】

日時:令和4年1月23日(日)午前10時30分~・午後2時~

場所:春日部市郷土資料館(春日部市粕壁東3-2-15)

内容:紙芝居と蓄音機の上演

昔のおもちゃづくり(からくり屏風)

費用:無料

申込:不要(開催時間までに郷土資料館におこしください)

※参加者多数の場合、人数制限をさせていただく場合がございます。当日はマスクを着用いただき、体調が優れない場合は参加をお控えください。

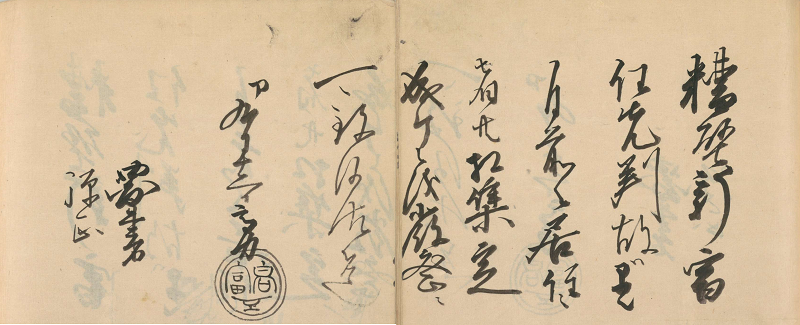

【謹賀新年】 #寅年 の古文書

新年あけましておめでとうございます。今年も「ほごログ」春日部市郷土資料館をどうぞご贔屓に。新年一発目は、縁起担ぎに「 #寅 」ゆかりの資料を紹介。 #日光道中 #粕壁宿 の成立を考える上で興味深い資料です。 #初詣 #寝正月 の暇つぶしにどうぞ。

この古文書は「武州文書」(国立公文書館の内閣文庫蔵)に収録されているものです。「武州文書」とは、文化年間(1804-18)「新編武蔵風土記稿」の編纂資料として、江戸幕府の役人が調査・模写した中世から近世初期の文書約1400通が収録されている資料です。

「新編武蔵風土記稿」や「武州文書」によれば、この古文書は粕壁宿の九左衛門家に伝来したものであるといいます。現在、判が押されている原本は残念ながら散逸してしまったようですが、郷土資料館では九左衛門家の末裔の方から写しをお預かりして大切に保管させていただいています。

さて、前置きが長くなりましたが、古文書には次のように記されています。

糟壁新宿

任先判故ハ、早々

自前々居住之

者共相集、定

成ケ之儀厳密ニ

可致沙汰者也

寅九月十二日 高力(印影)

図書

弾正

(本文読み)かすかべしんじゅく、せんぱんにまかすゆえは、そうそうまえまえよりきょじゅうのものどもあいあつめ、さだめなりかのぎ、げんみつにさたいたすべきものなり(古文書の読みについては『春日部市史古代・中世史料編』による)

この文書は、岩槻城主の高力清長(こうりききよなが)が、寅年九月十二日に図書(ずしょ)と弾正(だんじょう)という人物に宛てたものです。高力は徳川家康が関東に入部した直後の岩槻城主でした。文面から、高力が戦国期に戦災で疲弊した糟壁新宿の再建するため、離散した住民を集め、年貢(定成ケ)を納めるように命じたものと解釈できます。宛名の図書は、元新宿に拠点をもった土豪関根図書助(ずしょのすけ)。弾正は『新編武蔵風土記稿』によれば、市野割(一ノ割)に拠点をもった土豪大熊弾正であると考えられます。すなわち、両名に「糟壁新宿」の復興を命じていることから、当時、人馬を継立する宿駅は、元新宿・一ノ割近辺(現・大池通り)に所在したものと推測されています。

さて、今回の焦点は「寅年」です。古文書の年代の部分を抜き出すと、

「九月十二日」の肩にカタカナの「ア」のような字(「刁」)が書かれていますが、これが「寅」(異体字。別の書き方)です。

字は「寅」で間違いないのですが、寅とあるだけで、いつの寅年なのでしょうか。これまで、①天正18寅年(1590)説、②慶長7寅年(1602)説が唱えられ、意見が分かれるところでした。

ただ、高力清長は、所領を慶長4年(1599)に嫡孫の忠房へ譲っていることから、天正18年説が有力であると考えられます。郷土資料館では天正18年説を推しているのですが、未だに慶長7年説だとおっしゃる方もいます。

しかし、最近、粕壁の九左衛門家に伝来する系図に接する機会がありました。系図によれば、戦国期から近世初頭の関根図書助と比定される人物は慶長5年(1600)3月没と記されています。したがって、②慶長7年(1602)説は成り立たず、①天正18寅年(1590)説が最有力であるといえるでしょう。

ちなみに、私たちが粕壁宿と呼んでいる現在の春日部駅東口(春日部大通り)の町並みは、慶長16年(1611)に町割りがされ、六斎市が立てられたとの記録が残っています(『春日部市史近世史料編Ⅱ』p702)。関根図書助の後裔は、おそらく慶長16年以降に元新宿から粕壁宿の新宿に移住し、東八幡神社と真蔵院を現在地に移したと考えられます。ですから、粕壁宿は江戸時代に成立した宿場であり、戦国期には、元新宿や一ノ割に中世的な宿場「糟壁新宿」があったと想像できるのです。

わずか12年の違いですが、「糟壁新宿」が成立した「寅年」を①家康入部直後、②関ケ原戦い以後のどちらかで理解するかは、春日部の歴史にとって大変意義深いことなのです。

思い返せば、昨年はおととしに引き続く新型コロナウイルスの猛威もあり、大変な一年となりました。上の古文書をみれば、春日部にとって「寅年」は復興・再建元年といえるでしょうか。

今寅年が皆様にとって、実りのある一年でありますように。令和4寅年 元旦

郷土資料館体験ワークショップを開催しました

令和3年12月26日(日)に、郷土資料館体験ワークショップ「パタパタ(いた返し)を作ろう」を開催しました。

まずは蓄音機でのレコード鑑賞から。

ワークショップの時に使用している蓄音機(SPレコード)は、針を1回1回使用するごとに交換しています。SPレコードの針はたった数分で寿命を迎えてしまう贅沢な品。

現代は音楽といえばボタン一つで何度でも再生できることが当たり前で、気軽にBGMとして流す方も多いはず。しかし、当時はきっと、今よりも1曲を味わうように聴いていたのではないでしょうか。

来年1月もワークショップで蓄音機の上演を行う予定ですので、短い時間ですが興味のある方はぜひ音楽を味わいに来てください!

続いては紙芝居の朗読です。

紙芝居は春日部に伝わる伝説にちなんだもので、今回は「江戸川を流れてきた獅子」という西金野井にある香取神社の獅子舞に纏わる伝説でした。

昔のおもちゃ作りでは「パタパタ」を作りました。資料館のおもちゃコーナーでもトップクラスの人気を誇る品です。子供のみならず、大人が見ても不思議に感じるおもちゃです!

からくりの部分が少し複雑なのですが、職員のアドバイスをしっかり聞いて、みんな上手に作り上げました。

みんな夢中になって遊んでくれました♪

最後は恒例となった缶バッジ作り!

神明貝塚のイメージキャラクター“ぐうすけ”がパタパタで遊んでいる姿です!

次回の体験ワークショップは令和4年1月23日(日)に開催予定です。詳しくは広報誌等でご確認ください。おもちゃは「からくり屏風」を作ります!

郷土資料館は適宜換気や消毒を行っております。今後も注意を払って開催していきたいと思いますので、お時間の都合の良い方はぜひお越しください。

考古学講座「花積貝塚を探る」を開催しました。

12月25日、「考古学講座ー花積貝塚を探る」を開催し、33名の方にご参加いただきました。ありがとうございました。

今回の考古学講座では、花積貝塚を取り上げました。花積貝塚については、ほごログでも何度かとりあげています。

花積貝塚は、明治時代の文献にすでに紹介され、昭和3年(1928)に大山柏によってはじめて調査が行われています。その際に、縄文時代中期の土器と、縄文時代前期の土器が、上下に堆積している別々の貝層から発見され、中期の土器と前期の土器の時代順が立証されました。また、「花積下層式」土器は、花積貝塚から発見された縄文時代前期の土器が、その研究の発端になったことから命名されたものです。

このようなことから、昭和34年には市の史跡に指定されました。

昭和43年(1968)の発掘調査では、縄文時代の人骨や、イルカ、ウミガメの骨が発見されています。春日部の地に暮らした縄文人の様子と、イルカやウミガメのような大型の海の生物が採取されていたことがわかります。

現在、春日部では昨年、国史跡に指定された神明貝塚が話題になっていますが、花積貝塚もこれにならんで重要な遺跡です。ちなみに神明貝塚は縄文時代後期の貝塚、花積貝塚は縄文時代前期・中期の貝塚です。

市内の貝塚は、縄文時代前期のものが最も多く、後期は数は少ないですが、神明貝塚のような巨大な貝塚が残されています。

講座には花積や上蛭田、下蛭田、道口蛭田にお住いの方も何名か参加いただき、花積貝塚ももっとアピールしてほしいとのご意見をいただきました。資料館でも展示や講座、ほごログなどで、今後も引き続きとりあげていきたいと思います。

さて、考古学講座につきましては、今年度はもう1回、3月に開催する予定です。開催のお知らせは、こちらのほごログや広報かすかべでお伝えします。みなさまのご参加をお待ちしております。

郷土資料館体験講座「しめ縄を作って新年を迎えよう」を開催しました

令和3年12月18日(土)、19日(日)に体験講座「しめ縄を作って新年を迎えよう」を開催しました。

年末恒例となっているしめ縄作り講座、昨年同様に様々なことがありながらも、本年も無事開催することができました。

まずはじめの挨拶をさせていただき、春日部に伝わる伝説の紙芝居を上演しました。今回は西金野井の伝説の紙芝居です。

郷土資料館では紙芝居の貸し出しも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!

いよいよしめ縄作りです!作業は大きく3つに分かれています。

①半紙で紙垂(しで)を作る

②藁を撚(よ)って縄を編む“縄ない”の作業

③しめ縄本体の作成

の3工程です。

特に②の工程は、藁を2本同時にねじって組み合わせていくのですが、なかなか初めてだと難しい作業です。

③のしめ縄本体を作る作業は、手できつく藁の束をねじりあげて、ねじった部分を足を使って固定し、次の藁の束をねじりあげるという、もはや全身を使った作業で、「疲れた~」とおっしゃる方もいるほど!冬でもじんわりと汗をかくような力仕事です!

苦労の甲斐あって、見事なしめ縄ができました!

今年度もお子様からご年配の方まで、幅広くご参加いただきありがとうございました!

いよいよ年の瀬も迫ってまいりましたが、皆さま体には十分お気を付けて、丹精込めたしめ縄で良い新年をお迎えください!

中央公民館でしめ縄作り講座を開催しました

令和3年12月17日(金)に中央公民館主催、体験講座「しめ縄を作って新年を迎えよう」を開催しました。

今年のしめ縄作り講座は17日(金)に中央公民館、18日(土)、19日(日)に郷土資料館で3日間連続の開催です!(定員に達したため受付は終了しています)

藁で縄を作る“縄ない”はコツを掴むまでが難しく、器用さも必要です。

一方で、しめ縄を見栄えよく仕上げるにはけっこう力が必要という、「技」と「力」が要求される代物です!

みなさん一生懸命取り組んでくださり、素晴らしいしめ縄ができました!

とてもきれいに仕上がっています!

講座後のアンケートの結果をみても、皆さまとてもご満足いただけたようでありがたい限りです!

明日、明後日のしめ縄作り講座は郷土資料館で開催しますので、参加予約をいただいた方はお間違えの無いようお気をつけてお越しください!

【 #常設展 ぷち #展示替 】春日部流!?展示法

常設展示の桐箪笥に少し細工をしてみました。春日部が誇る伝統的工芸品「桐箪笥」の引き出しをあけると・・・ #あけてびっくり #かすかべプラスワン

・・・春日部の桐細工ゆかりの資料が!!!

夏季展示「語り出したらキリがない!桐のまち春日部」展で好評だった、桐材を見極める体験型クイズを引き出しのなかにいれてみました。子どもさんもお楽しみいただけますし、大人の方でも楽しんでいただけます。先日は、市外からご来館いただいた、歴史好きのおじさんたちも大はしゃぎ。桐材は、白くて清潔感があり、軽いのが特徴です。市内の元桐箪笥職人の方は「今の子どもたちにわかるのかなー」と話してらっしゃいました。

写真の市外にお住いの幼稚園児は(勘で?)「桐材」を見極められたようです。春日部市の市の木は「キリ」ですから、市民のみなさんなら当然わかりますよね。挑戦者を求む。

さて、裏話にはなりますが、以前から春日部の伝統工芸品である桐箪笥の引き出しをどうにか活用できないかなーと、頭をひねっていました。で、この展示にたどり着きました。春日部ならではの展示法ですから、この方法を「春日部流展示法」と、勝手に呼ぶことにします。

展示中の桐箪笥は本来は二つ重ねですが、わけあって一つのみ、引き出しは三つ。一つ目は桐材を見極める体験ですが、あとの二つには何が入っているか、常設展示でお楽しみください。

しめ縄講座準備中

郷土資料館では12月18日(土)、19日(日)に開催されるしめ縄作り講座の準備を進めております。(定員に達したため受付は終了しています)

今日はそんな準備風景をパシャリッ!

しめ縄を綺麗に仕上げるには思いのほか力も必要です!

毎年12月のみの開催なので、私どもも毎回久しぶりの作業になってしまいます。若干作成に手こずる職員もいました。

・・・私のことですが(笑)

それでも一同、受講される方にスムーズに教えられるよう、準備物・手順・ポイント等を再確認し、当日に備えております!

今年は例年にも増して参加希望のご連絡を多くいただき、一部の方はお断りすることになってしまい、申し訳ありませんでした。

しかしそれ以上に、郷土資料館事業に関心を持ってくださることに深く感謝しております。

ご参加いただく皆さま、当日まで体調を崩されませんようお過ごしください。

お待ちしております!