ほごログ

博物館実習5日目

午前中は、土器の取扱い方と梱包の仕方ついて学びました。

資料を扱う際の注意点や、布団という梱包材のつくり方を中心に説明を受けて、実際に製作しました。貴重な資料を守るための大切な作業なので、ポイントをしっかりと押さえて臨みました。

また、午後の講座で使用するものや会場の準備をしました。感染症の流行もあり、道具をひとつひとつ消毒し、対策をしました。

午後は、縄文文化をもとにした音楽づくりの体験講座を実施し、実習生たちは受講者として参加しました。國學院大學栃木短期大学の中村耕作先生(考古学)と早川冨美子先生(音楽教育)、及び音楽教育の教科指導で著名な石上則子先生のご指導のもと、春日部で出土した土器の文様からイメージした音楽をつくりました。小学生の参加者と共に、土器文様を観察して、縄文時代にあったであろう自然素材を用いて、文様のイメージした音の表現しようとしました。想像を膨らませてたくさんの音を作っていく過程はとても楽しかったです。

(令和3年度実習生)

博物館実習四日目

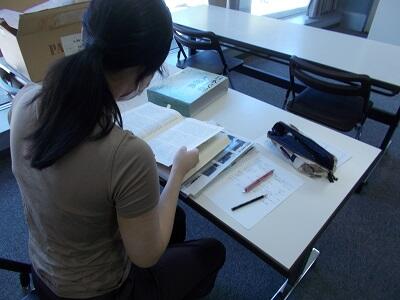

午前では、昨日に引き続き各々が担当している収蔵資料の調査・研究を行いました。

調査をもとに解説文をまとめました。注意した点としては、一般論をふまえつつも、春日部市の周辺の地域的な特徴に留意することです。収蔵資料の魅力を伝えるため、当時の生活や文化が具体的に理解できるように解説文を執筆しました。

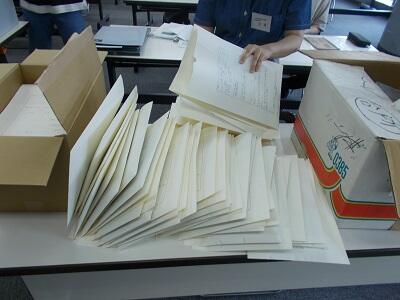

午後は、資料の整理を行いました。市内の旧家よりお借りした資料を合計67点整理しました。

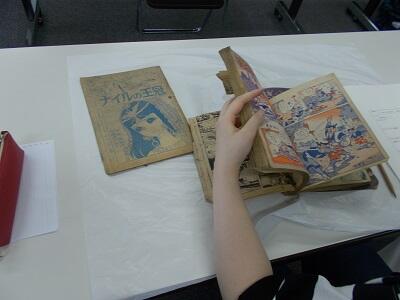

資料の中には、安政2年の『唐詩選』という古典籍や明治時代の児童用読本がありました。資料整理している中で感じたこととしては、古い書物なので風化が進んでおり、めくるたびに粉が出てたりするので、破けないように慎重に取り扱いました。また、虫食いによる穴とページのくっつきがあったため、ハラハラドキドキしながら作業に当たりました。教科書や博物館でしか見たことのない古い資料を実際に触れて読むことができ貴重な体験になりました。

博物館実習も残す日程も半分になりました。

明日も資料の整理や縄文土器の模様を見て音楽をつくる体験講座を行う予定です。引き続き、学芸員さんの活動から様々なことを学びんでいきたいと思います。

(令和3年度実習生)

博物館実習三日目

本日は、収蔵資料の紹介のために個別資料の調査・研究を行いました。収蔵資料の採寸や関連資料の調査を行い、展示解説にまとめる作業をしました。

高村は、現在開催中の「語り出したら、キリがない!桐のまち春日部」にも関連しますが、展示できなかった、桐箪笥の仕上げ職人がつかった道具について調査しました。仕上げ職人の道具は、種類・用途において多岐に渡ります。そのため、解説時に要点が散らばりや資料写真の撮影における画面の収まりを想定しながら、資料の点数を絞りながらも資料同士の繋がりを維持できるように資料の選出を行いました。また、私を含め、写真撮影をしていない収蔵資料も多く、実習生自ら撮影を行いました。

内木は、武里団地について調査しました。春日部市郷土資料館には、武里団地に関わる沢山の資料があり、資料を読み込むだけでも時間がかかりました。しかし、その作業によって武里団地がいつできたなどの基本情報はもちろん、どのような背景があり、武里団地ができたかなど、様々なことが分かりました。この判明したことをもとに、理解し易い展示解説を作っていきたいと考えています。

明日の午前も実習七日目の発表に向けて、この作業をしていきます。実習生による収蔵資料の紹介はホームページでも公開されますので、是非宜しければご覧下さい。

(令和3年度実習生)

博物館実習二日目

実習二日目となる今日は、体験学習の研究として「藍の生葉染め」と「かんなくずを利用した花づくり」を行いました。

春日部市では、少なくとも明治時代には、藍が工芸作物として栽培されていたようです。また、備後・小渕・下柳などでも、かつて紺屋という布や糸を藍で染める仕事がありました。このような「春日部の歴史」を踏まえた上で体験講座は考えられています!

藍で染めると抗菌・防臭・防火作用が得られるとされます。現在の企画展「語り出したらキリがない!桐のまち春日部」に展示されている印半纏も藍色に染められています。ご来館の際はぜひ思い出してご覧ください。また、藍の生葉染では、植物性繊維である木綿や化学繊維のポリエステルは染まらず、動物性繊維である絹や羊毛を染めることができます。今回は絹を用いました!

藍の生葉染め体験では、慣れない環境に苦心しながらも、鮮やかな藍色を表現しようと真剣に黙々と作業する実習生の姿を見ることが出来ました。絹を漬けるために、入念に藍の葉をもみ込み、色を出すのが一番大変な工程でした。

生木染めは藍の育つ季節にだけ体験できるもので、一年の中でこの時期にしか体験できない貴重な経験です。

午後のかんなくずを利用した花づくり体験では、崩れやすいかんなくずに悪戦苦闘する実習生の姿が見受けられ、これから体験講座を受ける人がより分かりやすい体験をするにはどうすればよいか想像を膨らませ、改善点を模索していました。

参加する受講者がけがをしにくい方法を考える人、出来栄えや作業のやり易さを追求する人と考え方は人それぞれでした。完成したかんなくずの花はどれも個性のある作品となりました!

コロナ禍で当初の予定にあった他館見学は中止になってしまいましたが、未経験のことにチャレンジすることができ、童心に帰ったかのように楽しむことができました。

残りの実習も楽しみつつ、一生懸命に取り組んでいこうと思います。

(令和三年度博物館実習生)

博物館実習が始まりました

春日部市郷土資料館で #博物館実習 が始まりました。今年は10名の大学生が実習生として館務実習にのぞみます。

初日の本日は、館内の見学と博物館について討論をしてもらいました。

午前中は、展示室やバックヤードを見学してもらいました。展示資料の解説というより、館の成り立ち・運営や展示法をまじえた解説で、皆さん、当館の特長を深めてもらえたようです。

午後は、館の見学をふまえて、博物館のあるべき姿・理想像について話し合ってもらいました。みなさん、博物館学を学修されていて、「放課後博物館」とか「市民博物館」とか、市民・住民参加型の博物館の理想像を持っているようでした。また、当館の実状をふまえて、春日部市郷土資料館の方向性やキャッチコピーをグループ討論し、発表してもらいまいした。討論から提案されたキャッチコピーは「春日部の歴史を照らす」「春日部って何?」というもので、いずれも当館の評価点を伸ばしながら、ウィークポイントを改善するコンセプトになっていました。

館の職員一同、的を射た指摘に感心させられるとともに、今後の運営に大変参考になる発表だったと思います。みなさんの意見をふまえ、ウイルス対策、暑さ対策など健康管理にも十分注意しながら、8日間の実習にのぞんでいただければと思います。

桐のまち春日部展に野原ひろし登場!

「語りだしたらキリがない!桐のまち春日部」展の開催を期して、 #クレヨンしんちゃん でお馴染みの #野原ひろし の限定記念スタンプをご用意しています。

浴衣姿のひろし(しんちゃんのお父さん)と春日部の特産品「桐タンス」「桐箱」とをデザインした郷土資料館オリジナルのスタンプです。先日、来館してくれた市内在住の小学生は、「ひろしのスタンプだー!かっこいい」と喜んでたくさん押してくれていました。春日部市民にとって、野原一家は誰もが知っているまちの有名人です。

ところで、「桐のまち春日部」展は、桐タンス・桐箱の製造、産業のあゆみを紹介する企画展示で、内容はちょっと大人向き。けれども、お子様向けに体験コーナー「キリに親しむ」も用意しています。木材を見て、さわって、臭いをかいで桐材を探すものや、春日部産の桐箱と中国産の桐箱を見極める体験です。また、桐タンス・桐箱の製造工程をご覧いただける映像コーナーも用意しています。

小さなお子様も、みて・きいて・さわって・かいで「桐のまち春日部」を楽しみいただけると思います。そして、お子様に決め手は、やはり「野原ひろし」のスタンプ。「ひろし」を介して春日部の特産品を知ってもらえれば、担当者としてこんなに幸せなことはありません(実は担当者の名もひろしだったりします)。このほかに、しんちゃんやみさえのオリジナルスタンプもあります。ご家族で夏の思い出にどうぞ。

「オンライン土器作り教室」~土器乾燥中です~

例年、多くの皆さまに参加いただいている「土器づくり教室」ですが、今年は新たな形で取り組んでいる「オンライン土器作り教室」の途中経過をお知らせします!

参加者の皆さまにお持ちいただいた土器の陰干しを本日10日から開始しました。

どれも思い思いの個性にあふれた土器に仕上がっています。

土器を乾燥させると成形時よりも一回り、二回り縮みます。また粘土の色も濃い茶色から薄い黄土色へと変化しているのがわかります。

これから2週間ほどかけてじっくりと乾燥させ、土器焼きに備えます。

参加いただきましたみなさん、焼き上がりを楽しみにお待ちください。

幸手市郷土資料館の博物館実習生が見学に来ました

8月5日、幸手市郷土資料館で博物館実習に参加している実習生2名が、春日部市郷土資料館に見学に訪れました。展示室から収蔵庫などのバックヤードまで、とても熱心に見学していただきました。

博物館実習は、大学の学芸員課程において学芸員資格をとるために必須の課程です。しかしながら、受け入れ側の博物館、資料館では、人数などの都合でどうしてもお断りせざるを得ないことがあり、学芸員資格をとりたい学生たちは、往々にして実習受入れ先の館を探すことに苦労します。幸手市郷土資料館では、今年度より実習を開始したとのことで、近隣館で受入れ先が増えたことは、当館にとっても大変ありがたいものです。

当館でも、新型コロナウイルス感染症対策を徹底して、今年度は8月の後半から10名の実習生を受け入れて、約1週間の日程で博物館実習を行う予定です。こういった機会に、少しでも多くの資料館の仕事を経験してもらい、今後の人生に役立ててもらいたいと思っています。

実習の内容は、期間中に実習生に書いてもらうほごログでお伝えしていきます。昨年度のものも掲載していますので、ぜひご覧ください。

幸手市郷土資料館は、過去の記事(【近隣館の紹介】幸手市郷土資料館)でも触れたことがありますが、平成30年にオープンした新しい館です。

9月5日(日曜日)まで2つの企画展が同時開催されています。ぜひお出かけください。

幸手市郷土資料館令和3年度企画展『幸手の海でとれた貝』(幸手市郷土資料館サイトへリンク)

幸手市郷土資料館 令和3年度企画展『渋沢栄一と幸手』(幸手市郷土資料館サイトへリンク)

#春日部の桐箱 あなどるなかれ!

8月4日(水)、桐のまち春日部展の #ミュージアムトーク (展示解説)を行いました。うだるような暑さの平日にも関わらず、ご関心をお持ちの皆さまにお集まりいただきました。 #かすかべプラスワン

写真は、春日部の桐箱の品質について解説しているところです。春日部の桐箱をあなどるなかれ。一般の桐箱と比べると、春日部の桐箱の品質のよさは一目瞭然です。箱を比べるコーナーも用意していますので、ぜひお手に取ってご覧ください。ひとつひとつ職人さんの技術で丁寧につくっている春日部の桐箱。これからは大切なものは春日部の桐箱にしまうことにいたしましょう。

展示解説の後、参加者の方から様々なご質問をいただきました。今日もおじいさん・お父さんが桐箱職人だったという方がいらっしゃいました。へその緒の箱やにんべんの鰹節の箱を作っていたそうです。来館者の方に新たな情報を教えていただくこともミュージアムトークのだいご味だったりもします。

次回の、ミュージアムトークは残すところあと1回。展示会の最終日9月5日(日)です。

イベントはともかく、この夏、桐細工の展示をお見逃しなく。

#ミュージアムトーク 展示解説をしました

7月31日(土)桐のまち春日部展のミュージアムトーク(展示解説)を実施しました。多くの皆さまにお集まりいただき、解説は30分を予定していましたが、約60分お付き合いいただきました。

午前の部には、お父さんが桐箪笥職人だった方がご来館され、板削りを手伝ったお話や、親戚の箪笥職人の方のお話を教えていただきました。展示準備の聞き取り調査では、桐箱職人が血縁関係から広がっていったことが明らかになりましたが、箪笥職人もまた、血縁関係のなかで広がりをみせていったことがうかがえる貴重なお話でした。

午後の部には、調査の折に大変お世話になった桐箪笥職人さんがご来館されました。

職人さんの前で桐箪笥の構造や鑑賞の仕方について解説をしました。まさに釈迦に説法。かなり緊張しました。解説の後、職人さんからは色々とアドバイスをいただき、「展示はよくまとまっている」とお褒めの言葉をいただきました。展示会が開催できてよかったと思えた瞬間でした。

また、午後には桐箪笥の元職人さんとご友人という方もおり、元職人さんにお取り次ぎいただきました。まだまだ調査を継続し、色々なお話を集めなければならない、と実感した一日でもありました。

皆さま、ご来館いただきありがとうございました。

次回のミュージアムトークは、8月4日(水)10:30~、15:00~となります。桐箪笥・桐小箱にゆかりのある方も、ぜひおいでください。

郷土資料館は開館しております

新型コロナウイルス感染拡大防止に向け、政府の緊急事態宣言に伴う埼玉県の協力要請を受けた対応として、8月3日(火曜日)以降も徹底した感染防止対策を講じた上で制限付き開館を継続し、イベントも開催します。

なお体験コーナーは一部利用できません。

<来館時のお願い>

・大人数での来館は控えてください。館内の状況により、入場制限を行う場合があります

・発熱などの風邪症状のある人は入館できません

・皆さんの安全確保のために、入館時に氏名・緊急連絡先の記入をお願いします

・入館時の手指の消毒にご協力をお願いします

・館内ではマスクの着用をお願いします

・滞在時間は、30分を目安にしてください

・会話を控えるとともに、他の来館者との十分な距離(おおむね2メートルを目安)をとってください

9月5日まで「語りだしたらキリがないー桐のまち春日部」展を開催しています。

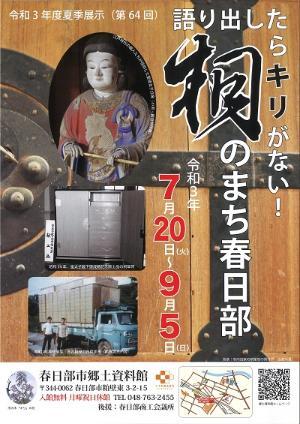

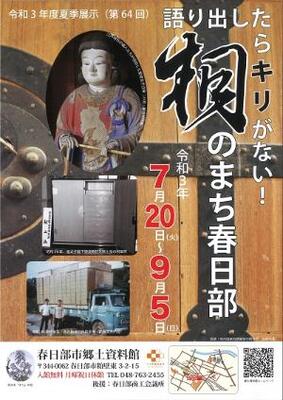

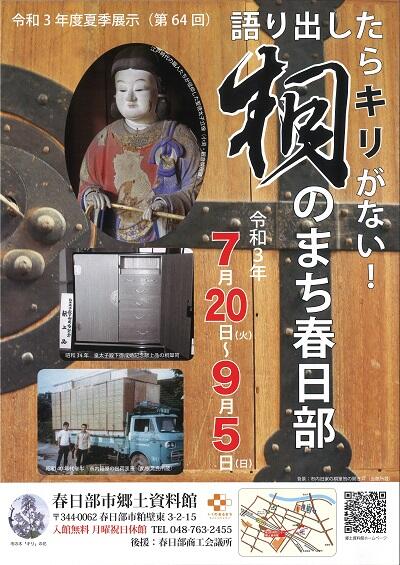

夏季展示はじまりました。展示解説講座も

#かすかべプラスワン 7月20日より夏季展示「語り出したらキリがない!桐のまち春日部」展がはじまっています。ご来館いただいた方には展示パンフレットを差し上げています。ぜひご来館ください。

7月25日には、展示解説講座「史料にみる春日部の桐産業」も開催しました。

展示担当の学芸員による今回の解説講座では、近世から現代の春日部の桐産業に関する史料を読み解きました。これまでの春日部の桐産業の歴史は、どちらかといえばあいまいにされてきた部分も多くありましたので、今回は史料に基づいて、近世から近代の桐産業の展開をたどってみました。史料とは文献・文字資料のことで、上の写真のスライドにもみえるように、くずし字の古文書も含まれます。ちょっと小難しかったかもしれませんが、受講者も講師もレジュメと終始にらめっこ。一言一句解説をしながら、受講者の皆さまと史料を解釈しました。

内容については夏季展示でも紹介しているところですが、少しだけ講座の内容を紹介。

春日部の桐産業の起源は、史料的には、天明元年(1781)までしか遡れません。天明元年の銚子口村年貢割付状(埼玉県立文書館収蔵銚子口区有文書)に、「一、戌新規 永百文 箱指冥加永」(ひとつ いぬしんき えいひゃくもん はこさしみょうがえい)とある記事が、現在判明する限りで最も古い桐産業の起源を示すものとなります。

「戌新規」とは、安永7年(1778)の戌年から新規にという意味。銚子口村では安永7年から「箱指冥加永」を「永百文」を毎年幕府に上納しているという記述です。「冥加永」とは、営業税の一種で、「箱指」とは箱・指物づくりをする職人のことを指しています。「箱指冥加永」を別の史料では「箱屋運上」と言い換えている史料もあります。同様に「箱指冥加永」を支払っている市内の村は、粕壁宿・備後村(当初は藤塚村も)であったこともわかっており、粕壁宿では、「永五十文」を毎年幕府に上納していたことが、市指定有形文化財の粕壁宿文書(埼玉県立文書館収蔵)から判明します。また、粕壁宿・備後村・銚子口村の箱指(箱差)はいずれも「農間箱指」「農業之間指物細工」などと表現された農業の合間の生業として、箱・指物づくりに従事していたこともわかります。

実は桐細工であるかどうかはわからないのですが、このように桐箪笥・桐箱づくりの起源は、史料的には天明元年(1781)のものが最古で、安永7年(1778)より以前、市域において「箱指」がどのように存在していたのか、わからないのです。

となると、よくいわれている「江戸時代の日光東照宮に加わった工匠たちが春日部に移り住んで桐箪笥や桐箱の製造をはじめた」という起源の話は、いったいどうなるのでしょうか。解説講座では、この東照宮の工匠伝説についても言及しました。この点については夏季展示でも紹介しいるところですし、ミュージアムトーク(展示解説)でもお話する予定です。

気になる方は、ぜひ展示を見に来てください。

【プレ夏季展示最終回】常設展とロビーにハミ出し展示

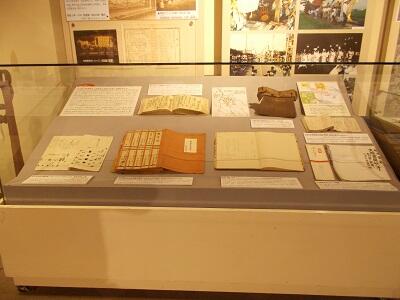

いよいよ7月20日から始まる夏季展示「語り出したらキリがない!桐のまち春日部」展のプレ展示第3弾(事実上の最終回)です。まもなく、夏季展示が始まるので、今回は大きくハミ出しました。まず、常設展の展示ケースを展示替えです。夏季展示の関連資料を陳列しました。

テーマは「桐箪笥・桐箱の流通・消費を考える」です。

今回の企画展示では、製造の工程や春日部の桐産業の展開を中心に紹介しています。これまでの成果も基本はその大枠を出るものではなかったと思います。生産量が増え、「桐のまち」へと成長していくのは自明のことですが、ではその需要はどこにあったのか。このハミ出し展示では、桐箪笥・桐箱の流通・消費のあり方を考える様々な史料を展示しました。ハミ出しており、一見、企画展示の本筋ではないようですが、実は本展示の核心的なテーマだったりします。資料の都合上、明治以降が中心となりますが、江戸時代にも遡って考えられるのではないか、と考えています。お見逃しなきよう。

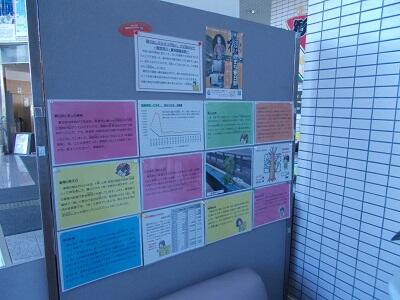

もう一つは、ロビーのパネル展。

ここには、「語り出したらキリがない、けど語らせて」と題し、今回の聞き取り調査、資料調査で得た「小咄」をコラム的に紹介しています。以前、紹介した藤塚橋の桐の木など、ちょっとした小ネタを余すところなく紹介しています。ミュージアムトークのネタが無くなってしまうかもしれません。企画展示室内にも同様のコーナーがありますが、パネルに貼りきれなかったので、ハミ出しました。

今回は、職人さんをはじめ、色々な方にご協力をいただいたので、手前味噌ですが本当に充実しています。展示は7月20日(火)から、いよいよ始まります。ご期待ください。

なお、開会後、最初の催し物として、展示解説講座「史料にみる春日部の桐産業」を以下の通り開催します。あわせてご利用ください。

日時:令和3年7月25日(日)午前10時~12時

会場:春日部市教育センター2階 視聴覚ホール

定員:30名

費用:無料

申込:郷土資料館へ直接、または電話。

縄文体験教室 in 豊野小学校♪

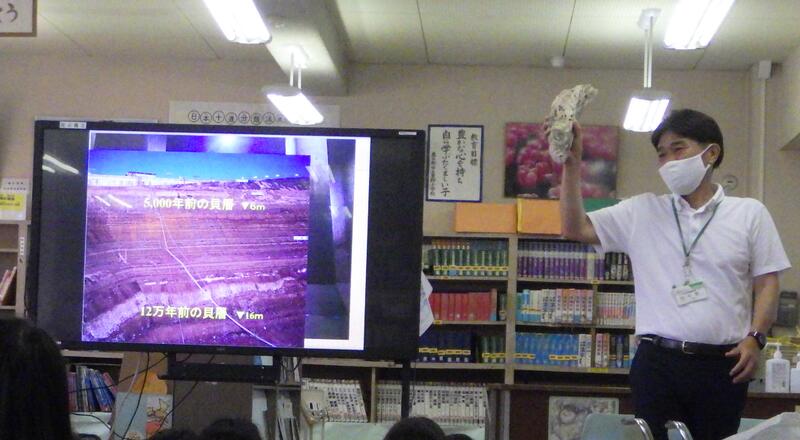

7月14日(水)は豊野小学校の6年生の2クラスを対象に「縄文体験教室」の出張授業に伺いました。

今学期6校目の実施となりました。

どちらのクラス共に飛鳥時代まで授業が進められていましたので、”縄文時代”は振り返りの学習です。

授業の導入では「神明貝塚」のYoutubeにもアップしている動画を観た後、レジュメに沿って春日部の縄文時代の遺跡を写真や図を用いて紹介しました。

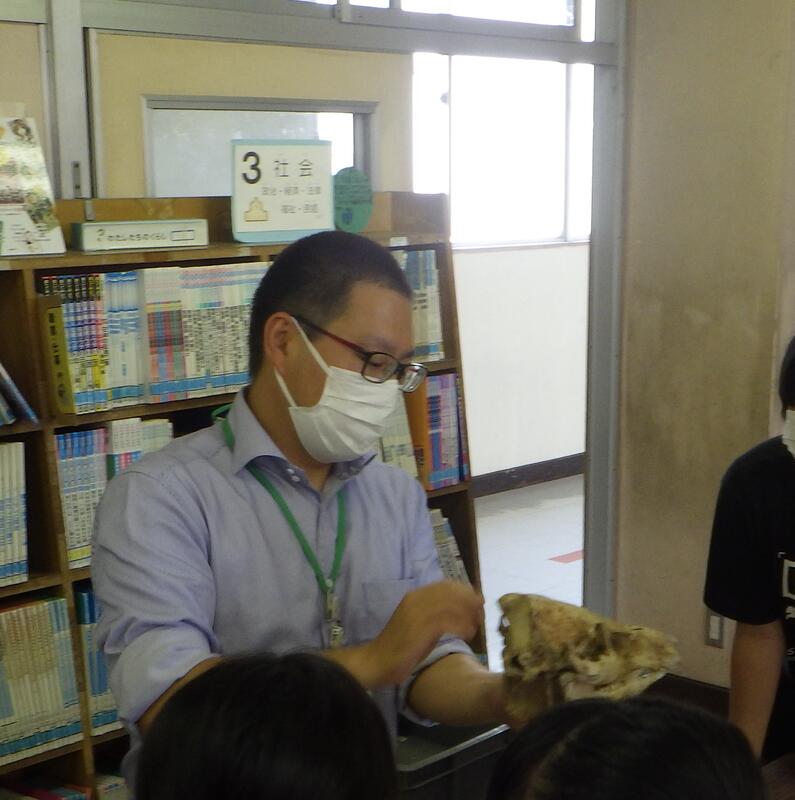

▲講義の一コマ。手にしているのは、なんと12万年前の地層から発見された「カキ」の化石。

現在、私たちが食卓で食べるカキに比べ大きいですね!

このことから春日部は12万年前に、ある状態であったことが分かります。

その後、

「石器」「食料」「土器」の三ブースに分かれて、グループで体験学習に取り組みました。

▲「食料」ブースでの体験。はたして何の骨でしょう?

▲イラストを用いた解説。はたして縄文人は「どのように」土器を作っていたのでしょうか?

豊野小学校のみなさん、ありがとうございました。

これからも様々な学習にお手伝いにうかがいます。

県指定無形民俗文化財”やったり踊り”の写真展示のお知らせ

本日、7月14日(水)から7月末まで、埼玉りそな銀行 武里支店・せんげん台支店(せんげん台駅西口 徒歩3分)で写真展示が行われています。

昨日のほごログでもお知らせしましたが、新型コロナウイルスの影響により、伝統芸能の公開が全国的にも見合わせが多くなっています。しかしながら、地域で代々継承され、ひとからひとへとバトンが引き継がれる貴重な伝統の舞を多くの皆さまへ知っていただこうと、銀行のフロアーで公開していただいております。

▲「やったり踊り」と越谷市の「下間久里の獅子舞」が紹介されております。

▲「やったり踊り」では扇子踊りで使われる『扇子』とお囃子の篠笛の実物も展示されています

▲「下間久里の獅子舞」では、地区を巡る『辻回り』と各所での奉納舞の写真が展示されています

梅雨終盤の暑い中ですが、銀行利用と併せて郷土が誇る伝統芸能について多くの皆さまに知っていただける機会となりましょう。お近くにお出かけされた折には、お立ち寄りください。

夏季に行われる”伝統芸能”の公開の中止について

例年、7月第3週目の「海の日」前後には、埼玉県や春日部市で指定されております伝統芸能(無形民俗文化財)が市内各所で公開されております。

本年につきましては、昨年に引き続き、残念ながら新型コロナウイルスの感染拡大により、やったり踊りや西金野井の獅子舞など、獅子舞や神楽を継承しております6団体の公開が中止となりました。

各団体ともに伝統の舞の継承のため、個人や少人数による自主練習が重ねられております。

コロナ渦の終息後には、賑やかな祭り囃子と華麗な舞の公開がされますよう、もう少し、おまちください!

【プレ夏季展示第2弾】常設展の桐タンスの解説がグレードアップ!?

7月20日から始まる夏季展示「語り出したらキリがない!桐のまち春日部」展のプレ展示第2弾です。今回も夏季展示をハミ出して、常設展に展示中の桐箪笥・用箪笥の解説パネルを更新しました。

これまで、常設展示の桐箪笥の解説パネルには、資料名「桐箪笥」と使用推定年代だけ表示していましたが、これを一新。今回の夏季展示の調査で、職人さんや関係者の方に教えていただいた箪笥の見方を踏まえて、キャプションを記述してみました。

写真下段の箪笥は、上段に板戸付きの箪笥、下段には2つ抽斗(ひきだし)の箪笥の二つ重ねの箪笥で、「二つ重ね上開き箪笥」(戸開二重箪笥)と呼ばれています。この形は、近世の草双紙にも描かれるもので、関東地方では近世から明治時代にかけて多く製作されたようです。

この挿絵は、寛政元年(1789)刊『炉開噺口切』(国立国会図書館デジタルコレクションより)に掲載されるもので、武家の屋敷に戸開きの箪笥がみえます。

展示中の箪笥は、粕壁の旧家(商家)から寄贈されたものです。形からみて、幕末から明治時代頃の箪笥だと考えられれます。箪笥は使用される部材によって等級や価格が変わるのですが、この箪笥は厚さ六分(18mm)の板を使っていますが、人目につかない部分は薄い板になっています。こうした製法を「上羽(うわば・上端)」といいます。どこが薄いのかは原物をぜひ見てください。「材をまけて、見栄えがよいように作る」職人のワザなんだと思います。

もうひとつ。箪笥の上に置いている小型の箪笥は、用箪笥(ようだんす)といいます。「ヨウダンス」という言葉は、一部の国語辞典にも掲載される「洋箪笥」(洋服をつるして収める箪笥)と同じ発音・イントネーションでもあり、また製造数も少ないため、「用箪笥」は過去の遺物になりつつあります。用箪笥は「サカ」と呼ばれ、引戸(ひきど)のないものを「一寸サカ」。引戸(ひきど)があるものを「二寸サカ」といい、この用箪笥は七つの抽斗(ひきだし)があるので「七ツ割」であり、製造する職人は「七ツ割一寸坂」と呼んだのではないと考えられます。用箪笥は、桐箱よりも大きく、箪笥や長持(ながもち)よりも小ぶりなため、本箱や硯箱(すずりばこ)とともに「中箱(ちゅうばこ)」ともいわれました。明治時代後期、粕壁周辺には「中箱」製造を得意とする職人「中箱師」が300人もいたといいます。現在は、春日部の特産品の桐製品は、桐箪笥、桐箱に二極化していますが、元来は、箪笥と箱の中間があったようです。なぜ、用箪笥を「サカ」と呼んだのか、わかりませんでしたので、どなたか知っている方がいたら教えてください。

作った職人が違うとはいえ、桐箪笥も用箪笥も、前面がきれいに整った柾目(まさめ)の板材を使っています。柾目とは平行で均質に整った木目のことで、箪笥等の家具に好まれる部材です。一本の丸太からとれる柾目の板は限られているため、希少な部材です。どのように柾目の板をつくるのか、箪笥が作られるのか、これについては夏季展示でも解説するところですので、展示の「予習」として桐箪笥や用箪笥をぜひご覧ください。もちろん、夏季展示の会期中にも展示する予定です。

奥深いぞ!春日部の桐産業

新収蔵品展のパンフレットを掲載します

春日部市郷土資料館かすかべの宝もの18新収蔵品展パンフレット.pdf(582KB)

7月7日のミュージアムトーク

7月7日(水)をもちまして、「第63回企画展示 かすかべの宝もの18 新収蔵品展」は終了しました。期間中は、多くの方にご来館いただき、誠にありがとうございました。また、資料をご寄贈、ご寄託いただいた方、ご協力者の方に深くお礼を申し上げます。

会期中のイベント、展示解説講座「春日部の板碑」、ミュージアムトークにつきましても、盛況のうちに開催することができました。

通常の日程ですと、当館の企画展示は、日曜日までの会期が多いのですが、今回は、7月7日に春日部で聖火リレーが行われるということで、会期を7月7日水曜日までとしました。聖火リレーも無事行われ、ご来場いただいたお客様の中には、帰りに資料館にお立ち寄り頂いた方もいらっしゃいました。

さて、会期中、展示室でお配りした企画展示のパンフレットのPDFを掲載します。

春日部市郷土資料館新収蔵品展パンフレット.pdf(582KB)

(掲載資料:小流寺縁起、木造小島庄右衛門正重坐像、聖徳太子像、板碑、小学読本巻四、尋常小学習字本、粕壁中学校通知表、粕壁中学校会報、葛飾中学校椅子、上蛭田村高札、南桜井村議会議案、南桜井村報、亀田鵬斎カネコ薬局看板、5玉そろばん、往診用薬箱と道具、一円紙幣、田畑小作取立簿、粕壁町八坂神社祭典記念絵葉書、一般用米穀類購入通帳、1964年オリンピック審判補助員制服、日本オリンピック委員会バッジ、東京五輪ピンバッジ、1964年東京五輪組織委員会参加記念バッジ、1980年モスクワオリンピック公式記念メダル、プリントゴッコ)

7月20日(火)からは、「語り出したらキリがない!桐のまち春日部」展を開催します。引き続き換気・消毒等新型コロナウイルス感染症対策を実施しながら開館いたしますので、皆さまぜひご来館ください。

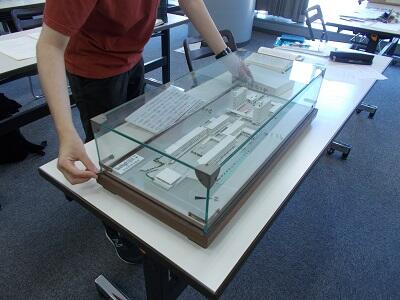

【プレ夏季展示】常設展の粕壁宿模型が桐のまちに!?

7月20日から春日部市郷土資料館の夏季展示「語り出したらキリがない!桐のまち春日部」展がはじまります。

今回の展示は、桐箪笥や桐箱の業者さんに聞き取り調査をし、その成果を紹介し、秘蔵の資料や資料館の収蔵品を展示するものです。調査を進めていく過程で、本当にいろいろなお話しがうかがえ、春日部の桐産業の奥深さが徐々にわかってきました(現在進行形です)。常設展示にも桐箪笥・桐箱が展示されていますが、これまでの展示方法、解説のキャプションは何も説明できていないことを痛感させられた次第です。担当者が思ったのは、「桐のまち」と言われるだけあり、本当に語り出したらキリがありません。ですから、おそらく当館の手狭な企画展示室には収まりきらないでしょう。

ということで、今回の夏季展示では、常設展示にも桐に関連する資料を陳列することが濃厚です。チラシの「展示室をハミ出して桐のまちの魅力をお届けします」とは、これを所以としています。

さて、今回はハミ出し展示の第一弾、展示を先取りした「プレ夏季展示」として、江戸時代の粕壁宿推定復元模型に、桐箪笥や桐箱の職人・問屋がいた地点に表示を立ててみました。

模型のなかで特に密集しているのが、源徳寺の周辺で三枚橋や新々田と呼ばれたあたり。昭和32年の『商工名鑑』によると箱屋さん、箪笥屋さんが数件集まっています。ここには、老舗の箪笥問屋として島村箪笥製作所が所在します。同店は、創業者の島村忠太郎が大正7年(1918)に粕壁に転住し、箪笥製造と仲買を始めた店とされており、後の島忠家具(島忠ホームズ)の前身にもなります。現在の学校通り沿いに店舗があったことをご記憶の方も多いと存じますが、粕壁における最初の店舗は三枚橋に所在したようです。

このほかにも、日光街道沿いのこの模型の中に確認できる場所に立て札を置いています。桐箪笥職人や問屋の所在地が確認できるのは、明治時代以降となりますので、模型の想定年代とはずれるのですが、いかに春日部(粕壁)が桐のまちであったかがよくわかるのではないかと思います。

皆様には展示の前の「予習」としてご覧いただければ幸いです。もちろん、会期中も展示予定です。

【7/7まで新収蔵品展】1964年東京オリンピック時に使用した横断幕

新収蔵品展は、いよいよ7月7日(水)までです。最終日7月7日には、展示室内の展示解説「ミュージアムトーク」を開催します。開催要項は以下のとおりです。ぜひご参加ください。

◆ミュージアムトーク

日時:7月7日(水)

各日10:30~、15:00~(30分程度)

場所:郷土資料館企画展示室

費用無料、申込不要

みなさまのご来館をお待ちしております。

さて、新収蔵品展では、市民の方からいただいた1964年東京オリンピック時に使用した横断幕を展示しております。

この横断幕は、幅約40㎝、長さ約520㎝、オリンピックの5色のライン上に白で抜く形で「WELCOME TO TOKYO 1964」の文字が書かれます。1964年の東京オリンピック時、オリンピックの海外選手の練習会場となった東京大学駒場キャンパス(東京都目黒区)に掲げられたものです。

駒場キャンパスでは、現在もある陸上競技場や野球場、ラグビー場が、全面的に陸上競技の練習会場になりました。またキャンパス内の現在「トレーニング体育館」と呼ばれる施設では、当時はまだめずらしかったウエイトトレーニングをすることができました。駒場キャンパスは、オリンピックによって、スポーツ施設の整備が急速に進められました。

横断幕の特に裏側をみてみると、布にペンキのようなもので5色のラインを引いています。既製品ではなく、手作りの横断幕で海外からの選手を歓迎したことがわかります。

参考

教養学部報第561号 1964年東京五輪と駒場キャンパス(東京大学サイト)

日本のオリンピックを支えた東京大学の施設|オリパラと東大。(東京大学サイト)