ほごログ

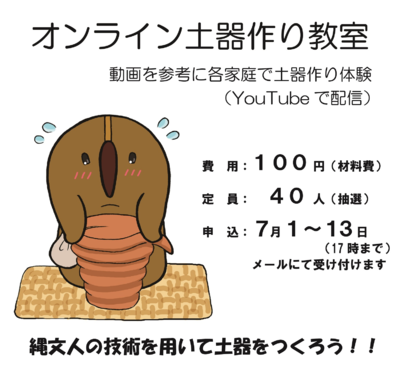

「オンライン土器作り教室」の応募を締め切りました

昨日をもって、「オンライン土器作り教室」の応募を締め切りました。

今回は定員40名のところ、44組92人の数多くの応募をいただき、誠にありがとうございます。

定員を大きく上回っていたため、これから参加者の抽選を行います。抽選結果につきましては7月15日(金)にメールでお知らせいたします。

落選となってしまった皆様には申し訳ありませんが、またの機会にお申込みいただければと思いますので、よろしくお願いします。

豊野小6年生”縄文体験”授業を行いました!!

7月13日(水)、出張授業「縄文体験」の7校目、豊野小学校6年生の2クラスで実施しました。学校付近には未だ発掘調査を行ったことがない沼廻(ぬままわり)遺跡がありますが、子ども達はその存在すら初耳。ちょうど歴史の授業で学習している古墳時代や奈良時代の遺跡であること、土器と漁で使われたのおもりが発見されていることでも驚きの声があがりました。さらに市内には多くの縄文時代の貝塚が存在すること、その最大規模が史跡になった神明貝塚であること、また外郭放水路の工事の際には縄文時代と、はるか12万年前の地層にも海が押し寄せた証として多くの貝が発見され、市域は過去2度、海原に覆われたことを導入で伝えました。

▲導入では「神明貝塚」紹介動画と、学校近くの遺跡について紹介。併せて授業の振り返り。「狩りを中心とする生活だったから食べ物に困っていた印象が強い」という声がありました。

実物に触れた体験では、「なぜ?」「どうして?」「どのように?」と考え深めたところ、「結構食べ物の種類が多かった」「貝塚だけでなく植物や動物と、バランスが取れていたのでは」と、縄文時代の印象が変わったようです。

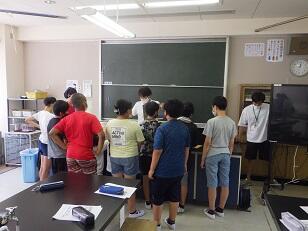

▲体験は3コーナーを設け、「土器」「貝殻・獣骨」「石の道具」。触れるだけでなく、使い方を考え、どのような生活であったのか、 グループディスカッションの場にもなります。

引き続き、このような機会をとおして市内の縄文時代や史跡新明貝塚での暮らしが広まるよう、学校での出張授業や市民の皆さまへの講座などを進めていきます。

「明治天皇と春日部」展の展示設営が始まりました

7月20日(水)を初日とする「明治天皇と春日部」展の資料陳列の作業が始まりました。今回は、共催展示なので、宮内庁宮内公文書館の皆さんと協力しながら進めています。「展示なんてただ並べるだけでしょ」と思った方、違いますよ。 #博物館 #学芸員

資料は、一つずつ丁寧に梱包されておりますので、まず、それを一つずつ開梱(かいこん)するところから始まります。

資料は薄葉紙(うすようし・うすばがみ)という品物を梱包するときにつかう専用の紙で梱包してあります。開梱しながら、資料の状態を確かめ、資料の性格を踏まえ、どのように展示したらよいのかを考えて、陳列するのです。上の写真は開梱の様子です。

資料の形状や状態を鑑みながら、資料に負荷・負担がかからないように、ケアしながら、資料を並べます。

下の写真は、冊子状の資料の下にあてがう、通称「マクラ」を製作しているところです。分厚い冊子を開いて展示すると、開いた箇所に負荷をかけることになります。そこで、冊子が水平になるように「マクラ」をあてがい、負荷がかからないようにするのです。マクラづくりは、展示現場でないと高さや大きさがわからないので、その場で製作するのです。

大きな博物館であれば、ゆったり陳列できますが、春日部市郷土資料館は、小さな博物館なので、どれだけ見栄えよく陳列できるかが勝負です。宮内庁宮内公文書館の皆さんも、これまでの展示経験から、ギッチリ並べて見せる派のようで、その意味では当館のやり方と親和的でした。下の写真は絵図を展示しているところです。展示台にどれだけのせられるかを確認しています。また、見栄えとともに、地震などへの対応、資料保護などの点にも注意します。なお、美術館では、作品をじっくり鑑賞していただくため、高さや位置に気を配りながら、一点一点の作品間の距離を適度に保つような展示法をとります。このように展示会のテーマ・内容や展示する資料・作品の違いによって、展示の方法は異なってきます。

じ

展示作業初日の今日は、宮内庁さんの展示技術や展示哲学に接し、また、こちらからも展示技術や哲学を伝え、刺激的な一日となりました。このように「あーでもない」「こーでもない」と話し合いながら、試行錯誤して、展示設営作業を進めています。果たして会期までに間に合うのでしょうか。

【体験ワークショップ】糸でんわをつくろう!

7月24日(日)に体験ワークショップを開催します。

体験ワークショップでは蓄音機の上演や昔のおもちゃ作りをします。

今回作る昔のおもちゃは「糸でんわ」です。

糸の長さは約5m!伸ばしてみると結構長いですよ♪

色塗りをした画用紙を紙コップに張り付けて、オリジナルの糸でんわを作りましょう!

今回は「音」に関するちょっとした実験も行うのでお楽しみに!

申し込み不要、おもちゃの材料も資料館で用意してあります!

当日の午前10時30分と午後2時からの計2回開催しますので、お時間までに郷土資料館にお越しください!

小さいお子様でも簡単に作れるおもちゃなので気軽に参加してみてください♪

【体験ワークショップ】

日時:令和4年7月24日(日)午前10時30分~・午後2時~

場所:春日部市郷土資料館(春日部市粕壁東3-2-15)

内容:蓄音機の上演

昔のおもちゃづくり(糸でんわ)

費用:無料

申込:不要(開催時間までに郷土資料館におこしください)

※参加者多数の場合、人数制限をさせていただく場合がございます。当日はマスクを着用いただき、体調が優れない場合は参加をお控えください。

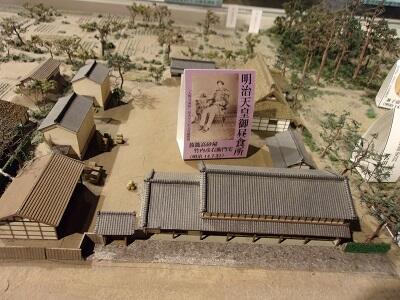

【ハミ出し夏季展示】粕壁宿模型に明治天皇の御昼食所

7月20日(水)からはじまる「明治天皇と春日部」に先立ち、常設展示の粕壁宿推定復元模型に明治天皇の御昼食所、供奉者の昼食所を表示しました。 #かすかべプラスワン

前の展示「宝珠花の歴史と大凧あげ」展の撤収も終わり、展示室はガランとしています。

資料の搬入も終わり、いよいよ展示の設営が始まります。

これに先立ち、常設展示の粕壁宿町並み推定復元模型(ジオラマ)に少し細工をしました。明治14年7月31日、明治天皇は、巡幸の途次に、粕壁の字三枚橋の高砂屋を御昼食所とされ、休まれたことが知られています。ですから、ジオラマの該当地点に次のような立て札を置きました。

今回、当時供奉した有栖川宮熾仁親王や北白川宮能久親王、大隈重信や大木喬任などの昼食所の位置が、記録により判明しましたので、同様にジオラマに表示しています。いろいろ調べていく中で建物の配置や構造が判明し、模型の考証に修正を加える必要性があることもわかってきています。

展示は7月20日(水)からですが、先取りしたい方は、ぜひご覧になってください。

市民夏祭り 旧日光道中にお御輿がズラリと並びました

令和4年7月9日(土)、3年ぶりに春日部夏祭りが開催されました。

ただし、今年は御輿は担がず、展示のみ。屋台や御輿パレードなど、祭り独特の雰囲気はありませんでしたが、旧日光道中の春日部大通りが御輿の見物客でにぎわいました。

春日部夏祭りの歴史については、かつて紹介したことがありますが、もともとは、粕壁宿の市神とされる牛頭天王社(現・八坂神社)の祭礼が起源であり、江戸時代まで遡れる歴史ある祭りの一つです。詳しくは昨年の記事を見てください。

ですから、夏祭りは、藤通りやゆりのき通りといった現代に造られた街路で開催されるのではなく、旧日光道中で開催されることに、歴史的な意味があるのです。郷土資料館的には、この点を強調させてください!

御輿パレードはありませんでしたが、普段はなかなかじっくりみれないお御輿を目の当たりにして、見物客の方は楽しそうでした。でも、各町内会の関係者の方は手持無沙汰なご様子。来年こそは、例年並みの夏祭りになるとよいですね。

さて、夏祭りなので、昨年の記事でも書いていた八坂神社にも立ち寄ってみました。

いつもと変わりなく、静かでした。

ぷらっとかすかべにお御輿が展示されているそうです。

八坂神社のおすすめは、柳内匠の筆小塚。筆小塚は市内では数えるほどしかない貴重な石造物です。

柳内匠は宗教者(神事舞太夫)で寺子屋の師匠でした。地域の子弟の教育に尽力した功績をたたえ、その子弟たちがこの石塔を建てたようです。世話人のなかには、学芸員が密かに注目している、あの牛島のフジのあった庭園のかつての持ち主藤岡宅弘(伊予太郎)の名もありました。

来年こそ夏祭りが開催できますように、とお願いしながら、筆小塚とあわせて訪れてみてはいかがでしょうか。

7月、8月、9月に行われる講座等の電子申請お申込み入り口

7月、8月に行われる講座等の電子申請入り口をまとめました。

お申込みされる際にご活用ください。

小学生向け講座は7月9日(土)、一般向け講座は7月12日(火)、9月3日(土)の記念シンポジウムは8月5日(金)より、それぞれ午前8時30分から受付開始です。

●●●7月9日(土)よりお申し込み開始●●●

春日部市郷土資料館体験講座「dokidoki音楽づくり」

講師:国立歴史民俗博物館 中村耕作先生、国学院大学栃木短期大学 早川冨美子先生、郷土資料館学芸員

日時:令和4年8月7日(日)14時~16時30分

会場:春日部市教育センター視聴覚ホール

定員:20名(申込順)

申込受付:7月9日(土)8:30~

春日部市郷土資料館たんけん郷土資料館「めざせ!キッズ学芸員」

講師:資料館学芸員

日時:令和4年8月27日(土)10時~12時

会場:春日部市教育センター

定員:20名(申込順)

申込受付:7月9日(土)8:30~

●●●7月12日(火)よりお申し込み開始●●●

春日部市郷土資料館歴史講座「鎌倉武士と春日部」

講師:郷土資料館学芸員

日時:令和4年7月31日(日)10時~11時30分

会場:春日部市教育センター

定員:30名(申込順)

申込受付:7月12日(火)8:30~

春日部市郷土資料館古文書講座入門編

講師:郷土資料館学芸員

日時:令和4年8月6日(土)、7日(日)、20日(土)、21日(日)(全4回)

10時30分~12時

会場:春日部市教育センター

定員:30名(申込順)

申込受付:7月12日(火)8:30~

春日部市郷土資料館展示解説講座「江戸川筋御猟場と春日部」

講師:篠崎佑太氏(宮内公文書館)

日時:令和4年8月6日(土)14時~16時

会場:春日部市教育センター視聴覚ホール

定員:50名(申込順)

申込受付:7月12日(火)8:30~

春日部市郷土資料館展示解説講座「梅田ごぼうの献上」

講師:二ノ宮幹太氏(宮内公文書館)

日時:令和4年8月20日(土)14時~16時

会場:春日部市教育センター視聴覚ホール

定員:50名(申込順)

申込受付:7月12日(火)8:30~

春日部市郷土資料館展示解説講座「明治天皇と粕壁宿」

講師:榎本博(春日部市郷土資料館)

日時:令和4年8月21日(日)10時~12時

会場:春日部市教育センター視聴覚ホール

定員:50名(申込順)

申込受付:7月12日(火)8:30~

春日部市郷土資料館展示解説講座「埼玉鴨場の設置について」

講師:辻岡健志氏(宮内公文書館)

日時:令和4年8月28日(日)14時~16時

会場:春日部市教育センター視聴覚ホール

定員:50名(申込順)

申込受付:7月12日(火)8:30~

●●●8月5日(金)よりお申し込み開始 ●●●

春日部市郷土資料館記念シンポジウム「江戸川筋御猟場ー埼玉県東部・宮内省・民衆」

講師・演題:吉岡拓氏(明治学院大学准教授)「江戸川筋御猟場と民衆」、篠崎佑太氏(宮内公文書館)「江戸川筋御猟場における宮内省と埼玉県東部」、榎本博(春日部市郷土資料館)「御鷹場から御猟場へ」、司会進行:宮間純一氏(中央大学教授)

日時:令和4年9月3日(土)13時~16時

会場:春日部市教育センター視聴覚ホール

定員:60名(申込順)

申込受付:8月5日(金)8:30~

記念シンポジウム「江戸川筋御猟場ー埼玉県東部・宮内省・民衆」電子申請申し込み

内牧小学校6年生”縄文体験”授業を行いました!!

7月4日(月)、出張授業「縄文体験」の6校目、内牧小学校6年生の3クラスで実施しました。

学校付近には内牧公園をはじめ、大規模な発掘調査の積み重ねで縄文時代のムラの跡が確認されています。まずはその調査の成果を伝え、土器や石器、貝殻を“触れて”“みて”をとおして内牧に暮らした縄文人の実態や特徴を知っていただくことを主眼に置きました。社会科の授業では既に古墳時代に入ったため、縄文時代は復習の場。座学で振り返りを、実物を触れた体験では、「なぜ?」「どうして?」「どのように?」と考え深める機会となりました。

▲導入では縄文時代の学習を振り返りました。「狩猟採集の生活」の回答に、市内には漁労もあったことを伝えました。

貝殻や獣骨、土器や石器の実物を6年生の皆さんが臆することなく触れて、間近に観察していただきました。このような機会をとおして市内の縄文時代の暮らしの理解が進むよう、各校での出張授業を進めていきます。

【休館のお知らせ】7月9日(土)午後、10日(日)

令和4年7月10日(日)は教育センターが参議院議員通常選挙の投票所として利用されます。そのため、準備を含め下記の日程で郷土資料館は休館となります。ご迷惑おかけしますが、ご来館の際はご注意ください。

〈休館日〉

令和4年7月9日(土)午後(正午から)

令和4年7月10日(日)終日

今年もオンライ土器作り教室を開催します!

昨年、新型コロナウイルス感染拡大の中、新たな取り組みとして実施しました、「オンライン土器作り教室」を今年も開催します。

昨年も応募多数となり、参加者の皆さまからはご好評の声を多くいただきました。

主な内容としては、配信される土器作り動画を参照のもと、各ご家庭での土器作り体験です。詳しい内容及び日程は市ホームページをご覧ください。

受け付けは本日、7月1日(金)から13日(水)午後5時までとなります。

参加者の住所・氏名・年齢・電話番号を記入のうえ、メールにてお申し込みください。

(宛先)bunkazai@city.kasukabe.lg.jp

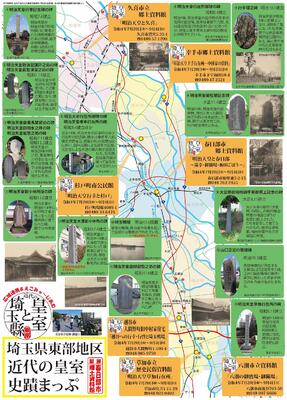

【ハミ出し夏季展示】近代の皇室史跡まっぷを展示

7月20日(水)からはじまる宮内庁との共催展「明治天皇と春日部」に先立ち、「埼玉県東部地区近代皇室史蹟まっぷ」をロビーにハミ出し展示しました。 #かすかべプラスワン

今回の共催展の見どころの一つに、近隣市町で同時開催する連携展示「近代の皇室と埼玉県東部」があります。この事業は、春日部市の近隣市町(八潮市・草加市・越谷市・杉戸町・幸手市・久喜市)にご協力いただき、各市町の博物館施設や社会教育施設で近代の皇室と地域のつながりについて、展示・紹介するものです(会場等は下記のとおり)。

今回の共催展の準備・調査の過程で、春日部市のみならず、近隣市町ゆかりの資料を多く見出すことができました。春日部市郷土資料館と宮内庁宮内公文書館ではこの成果を生かすため、近隣市町に資料を提供し、連携展示を開催する運びとなりました。

各会場では、宮内庁から提供された資料パネルのほか、その会場でしかみれない実物の資料も展示される予定です。春日部会場では見られない貴重な資料も並ぶと聞いています。合わせてお楽しみいただけると幸いです。

そして、今回、ロビーに展示した「埼玉県東部地区近代皇室史跡まっぷ」は、連携展示会場の紹介にくわえて、近隣に所在する近代の皇室と地域の歴史を物語る史蹟を紹介するものです。展示の準備の過程で、宮内庁の方と実際に踏査したものになります。ダウンロードはこちら→宮内庁共催展東部地区関連マップ(公開用).pdf

この夏は、「明治天皇と春日部」展、各市町の連携展示、そして皇室ゆかりの史蹟をめぐり、埼玉県東部の郷土の歴史をお楽しみください。

連携展示「埼玉県東部と近代の皇室」会場・内容一覧

◆久喜市立郷土資料館「明治天皇と久喜」

会期:7月20日(水)~9月4日(日)

住所:久喜市鷲宮5-33-1

電話:0480-57-1200

◆幸手市郷土資料館「明治天皇幸手行在所―中村家の資料―」

会期:7月20日(水)~9月25日(日)

住所:幸手市下宇和田58-4

電話:0480-47-2521

◆杉戸町南公民館「明治天皇行幸と杉戸」

会期:7月20日(水)~9月4日(日)

住所:杉戸町堤根4089-1

電話:0480-33-6476

◆越谷市大間野町旧中村家住宅「越谷への行幸・行啓と埼玉鴨場」

会期:7月20日(水)~9月4日(日)

住所:越谷市大間野町1-100-4

電話:048-985-9750

◆草加市立歴史民俗資料館「明治天皇草加行在所」

会期:7月20日(水)~9月4日(日)

住所:草加市住吉1-11-29

電話:048-922-0402

◆八潮市立資料館「八潮の御鷹場・御猟場」

会期:7月20日(水)~9月4日(日)

住所:八潮市南後谷763-50

電話:048-997-6666

「縄文体験出張授業」3日目・・・桜川小学校での様子

6月29日(水)縄文体験出張授業の3日目、桜川小学校の6年生3クラスで行いました。社会科の授業では既に弥生時代、クラスによっては古墳時代に入ったため、縄文時代は復習の場となりました。

導入の座学では「縄文時代とはどんな時代?」と問うと、狩りや植物の採取という生業活動が皆さんには印象が残っていたようでした。史跡神明貝塚の紹介動画や学校近くの遺跡を画像で説明を進めると、郷土資料館の入口にどーんと展示されている縄文の復元家屋の記憶がよみがえり、口々に「たてあな住居」が縄文人のイエであることを発表してくれた生徒さんもおり、3年生時の資料館見学を鮮明に覚えてくれていました。うれしい一言でした。

また、現在、学習を進めている古墳時代については、学校周辺の遺跡からもムラが発掘されていること、古墳時代に使われた土器を授業で間近にみて、触れることを紹介すると、興味津々、目を輝かせてくれました。

貝殻や獣骨、土器や石器の実物を6年生の皆さんは臆することなく積極的に触れて、間近に観察していただきました。特に遠方からもたらされた資源の代表である黒曜石については、どのような方法で200km以上も離れた春日部の地にたどり着いたのか、様々な考えをディスカッションしてくれました。このような機会をとおして市内の縄文時代の暮らしの理解が進むよう、各校での出張授業を進めていきます。

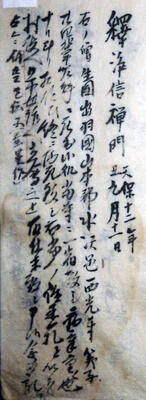

【7/3まで宝珠花の歴史と大凧あげ】僧・浄信の過去帳

7月3日(日)まで「宝珠花の歴史と大凧あげ」春季企画展示を開催中です。

大凧あげの最古の記録として、天保12年(1841)に旅の僧、浄信(じょうしん)が「紙だこ」をあげて占うことを伝えたと記す小流寺の過去帳があります。

(読み下し文)

釋浄信禅門 天保十二年丑九月十一日

右ノ僧生國出羽國山本郡水沢邑西光寺弟子

廿四輩順拝ニ罷出候処当寺ニ一宿致シ病気重く也

十日斗リ相煩ひ終ニ病死致シ右当人ノ往来一札を以て

村役人同所世話人立會之上取仕末致シ申候念為記ス

占ヒニ紙だこを伝ふ(蚕豊作)

この小流寺の過去帳は、宝暦12年(1762)から嘉永4年(1851)にかけてのもので、天保12年(1841)9月11日に、旅の僧、浄信の記載があります。

記載によれば、浄信は、出羽国山本郡水沢村(現・秋田県山本郡八峰町(旧峰浜村)水沢)の生まれで、秋田県能代市にある西光寺の弟子でした。廿四輩(にじゅうよんはい)旧跡をめぐるため、関東地方にやってきて、当時は上吉妻にあった小流寺に泊まりました。浄信は、この時点ですでに重い病気にかかっていて、10日ほどして小流寺で亡くなりました。寺では、上吉妻村の役人と世話人が立ち会って、遺体を処理したとあります。

そして、最終行に「占ヒニ紙だこを伝ふ(蚕豊作)」と記されています。

まず、「廿四輩」とは、浄土真宗の開祖、親鸞(しんらん)の高弟24人を開基とする寺院で構成されたもので、江戸時代に成立しました。これらの寺院は、岩手県から長野県の広い地域に分布していますが、とりわけ親鸞とゆかりが深い常陸国(ひたちのくに)であった茨城県にその多くが所在します。春日部市の周辺では、茨城県境町の妙安寺、同じく坂東市の妙安寺、西念寺、千葉県野田市の長命寺、埼玉県吉川市の清浄寺が含まれています。『埼玉県の大凧あげ習俗ー庄和町西宝珠花の大凧あげ』では、浄信は、江戸と茨城方面の移動の際に、宝珠花河岸を利用したのではないかと推定しています。

次に、最終行の「占ヒニ紙だこを伝ふ(蚕豊作)」についてです。まず「(蚕豊作)」の部分は、( )の存在や字体からあとから書かれたものとみられています。また「だこを」、「ふ」の部分も「タコヲ」、「フ」の字の上から上書きしています。したがって、元の文は「占ヒニ紙タコヲ伝フ」であり、「浄信は占いのために紙たこを伝えた」となります。宝珠花の凧には、凧が「舞い上がる」が「まゆ(の値段)が上がる」につながり、養蚕のできを占ったとの言い伝えがあります。「(蚕豊作)」の部分は、後世の人が地元の言い伝えとして書き加えたのかもしれません。(『庄和町史編さん資料(十二)民俗Ⅱ-まつりと儀礼』)

浄信の過去帳は宝珠花の凧の最古の記録として重要なものですが、記載をそのまま読めば、宝珠花についた浄信は、すでに重い病気にかかっていて、宝珠花で亡くなるまでの期間も10日ばかりとのこと、このような浄信がどのように凧を伝えたのかは謎です。

しかしながら、浄信のふるさと、秋田県能代市(のしろし)も凧あげが盛んなまちで、毎年行われる能代凧揚げ大会では、「ベラボー凧」(リンク先記事に写真あり)に代表される能代凧が盛んにあげられています。

その後、明治時代初期の宝珠花では、新暦6月5日と6日(旧暦の端午の節句にあたる)に各家で凧があげられて、このころから、凧あげに男子出産の祝いや健やかな成長の意味がこめられるようになりました。明治時代半ばからは、西宝珠花の上町と下町で一面ずつ共同で作るようになり、明治時代の終わりごろには、現在と同じくらいくらいの大凧を上げるようになったようです。

6月5日、6日であった大凧あげまつりの開催日は、昭和29年(1954)から5月5日と6日、昭和40年(1965)から、5月3日と5日になりました。

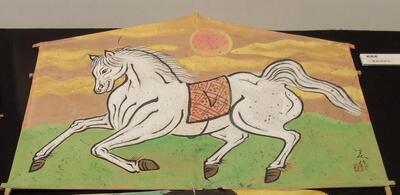

明治41年(1908)の大凧(「上若」)

参考文献

庄和町教育委員会『埼玉県の大凧あげ習俗ー庄和町西宝珠花の大凧あげ』平成5年(1993)

庄和町教育委員会『庄和町史編さん資料(十二)民俗Ⅱ-まつりと儀礼』平成17年(2005)

小渕小学校6年生”縄文体験”授業を行いました!!

6月28日(火)は小渕小学校6年生の社会科出張授業で”縄文体験”を開催しました。社会科の授業では既に古墳時代に入ったため、縄文時代は復習の場となりました。

導入の座学では「縄文時代とはどんな時代だったのか?」と問うと、狩りや植物の採集という生業活動が皆さんには印象に残っていたようでした。教室に持ち込んだ市内の貝塚遺跡から発掘された様々な種類の貝殻と併せて春日部にも長い時代、海原が広がっていたため、漁撈活動も活発であったことを画像や実物からは驚きの声が上がりました。

▲暑い中、どのクラスも集中して、市内初の史跡になった神明貝塚の動画と小渕小付近の遺跡の様子を見入ってくれました。

また、学校周辺には古墳時代から平安時代にかけて営まれたムラが発掘され、今まさに授業で学習している暮らしの痕跡が皆さんの足元に眠っていることを伝えると、興味津々の反応が印象的でした。

貝殻や獣骨、土器や石器の実物を6年生の皆さんが臆することなく触れて、間近に観察していただきました。このような機会をとおして市内の縄文時代の暮らしの理解が進むよう、各校での出張授業を進めていきます。

緑小学校6年生”縄文体験”を行いました!!

本日6月27日(月)は緑小学校の6年生の社会科出張授業で縄文体験を開催しました。今回、初めてパソコンルームでの授業となりましたが、クラス全体で画像をみるよりも個別のパソコンをとおして高い集中力で市内の縄文遺跡や貝塚の様子を学習していただきました。

社会科の授業では既に古墳時代に入ったため、縄文時代は復習となりましたが、改めて史跡となっている神明貝塚の特徴や地球の温暖化現象によって縄文時代、さらには12万年前の二度、市域に海原が広がっている様子を大型のカキ化石とともに示すと驚きの声が上がりました。

▲授業導入ではパソコンと神明貝塚の紹介動画をとおして市内の縄文時代を学習しました

▲海に生息する貝と汽水域の貝の比較、イノシシの顎骨にも興味津々、大人気でした

▲石器では関東外縁からの交易によってもたらされた黒曜石についてディスカッションができました。土器では縄文土器はもちろん、埴輪やこれから学習する奈良・平安時代の須恵器や土師器の違いを観察しました。

貝殻や獣骨、土器や石器の実物を6年生の皆さんが臆することなく触れて、間近に観察していただきました。このような機会をとおして市内の縄文時代の暮らしの実態が理解が進むよう、各校での出張授業を進めていきます。

宮内庁の方が郷土資料館所蔵資料を調査

宮内庁宮内公文書館と春日部市郷土資料館の共催展示「明治天皇と春日部」展の準備のため、宮内庁宮内公文書館の職員が資料調査に来館しました。 #かすかべプラスワン

といっても、騒ぎ立てるほどのものではなく、至極普通のこと。以前より、展示の準備のため宮内庁の方は何度も何度も足を運ばれています。

ここで、皆さんに知っていただきたいことは2つあります。

まず、地元春日部でしか見られない資料があるということ。宮内庁宮内公文書館は約9万点の資料を所蔵しているそうですが、膨大な資料をくくっても分からないことがあるのです。今回は、展示の準備が差し迫ってきていますので、東京にいては分からないこと、知りえないことを確認されるために、わざわざお越しいただいたのです。春日部市郷土資料館には、世界に一つしかないオンリーワンの資料が沢山あるんですよ。

もう1つは、だからといって春日部が「偉い」とか「凄い」とかではなく、資料は平等ということ。今準備している展示では、宮内庁からお借りしてくる資料が多く並びますが、宮内庁所蔵だから「偉い」とか「凄い」というものでもありません。資料は、春日部のものであっても、宮内庁のものであっても、歴史を伝えるという意味においては、まったく同じです。今回の共催展では、宮内庁の資料と春日部の資料が所狭しと(実際に狭いのですが!)陳列される予定です。展示では、春日部の資料、宮内庁の資料、という風に見ないで、それぞれが歴史的な意義をもつ資料であることをぜひ見ていただきたいと思います。

資料もそうですが、展示を準備する担当者としても、宮内庁と春日部市という立場や、普段の業務や取り扱う資料の性質が違いますが、宮内庁の皆さんのご厚意もあり、お互いにリスペクトしながら、対等な立場で調査を重ねてきました(と私は思ってますが合ってますか?)。宮内庁の皆さんには、本当に感謝しています。

展示の千秋楽のあいさつのような文章になってしまいましたが、まだまだこれからです。目下、展示準備中。ご期待ください。

まちづくりへの支援

近年、郷土春日部の歴史・文化遺産は、生涯学習や学校教育、学術研究に利用されるだけでなく、まちづくりや観光に役立てられるようになってきています。郷土資料館は、郷土の歴史・文化に関わる資料を展示・解説する拠点的な施設として、いろいろな方々に活用されるようになってきました。

去る6月19日(日)、建築や都市計画を学ばれている日本工業大学の学生の皆さんが、郷土資料館を見学され、当館の学芸員が春日部の歴史的な特徴について解説いたしました。特に、本市の特徴である利根川水系の河川が多く流れる自然・地形の特徴と遺跡の立地、生活拠点の推移との関連について、また現代の春日部市中心市街地発展の礎といえる江戸時代の粕壁宿について、模型や図、写真などを用いてわかりやすく解説いたしました。

一方で、地域コミュニティーの解散に伴う現地の地域資源の消失と記録及び一部資料の保存の事例についても紹介し、現代のまちづくりの難しさについても説明いたしました。

学生の皆さんには大変熱心に見学していただきました。そして、当館の見学後は旧粕壁宿を散策され、実地での学習をされました。まちづくりの研究と実践に役立てていただければと考えております。

今後も、郷土春日部の歴史・文化を伝えていく拠点として、皆さまの多様な関心に応えていけるよう、郷土資料館は努めてまいります。

市民の皆さんと古文書勉強会を開催しました

令和4年6月19日(日)、古文書勉強会を開催しました。前回に引き続き、粕壁宿にゆかりの「宝暦度より酒造用留」を講読しています。

皆さん、担当箇所の古文書の解読原稿を読み上げ、字の誤りや読み間違えがないか、意見を交わしながら、読み進めています。今回は2時間で4ページを読みました。

内容も分量も重厚でなかなか読み進めませんが、皆さん楽しんでご参加いただいているようでした。

館の事業の都合により、7月・8月はお休みです。

次回は、9月11日(日)14時~、次々回は9月24日(土)14時~に開催予定です。

【7/3までー宝珠花の歴史と大凧あげ】展示解説講座を開催しました

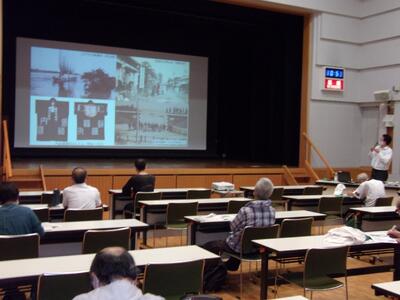

6月19日(日)、「宝珠花の歴史と大凧あげ」の展示解説講座を開催しました。

ご参加くださった皆さま、大変ありがとうございました。

講座では、宝珠花の歴史、大凧の歴史、大凧の作り方、大凧会館と各地の凧の順でお話をさせていただきました。ややつめ込みすぎて、「各地の凧」をご紹介することが早口になってしまいましたので、こちらで紹介させていただきます。

東日本大震災で被災し、閉館した大凧会館では、開館当初から各地の凧を収集し、そのコレクションは実に800点以上に及びました。日本各地はもちろん、海外の凧もあります。

残念ながら東日本大震災による大凧会館の被災で、失われたものもありますが、多くは現在も大凧会館の所管課であった観光振興課により保存されています。

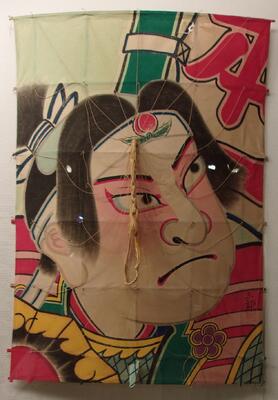

今回の展示では、関東近県の凧を中心に、春日部に大凧を伝えた僧、浄信の地元である秋田県能代市の凧や北海道、沖縄県の凧、計13点を展示しています。写真はいずれも展示中のものを撮影しています。

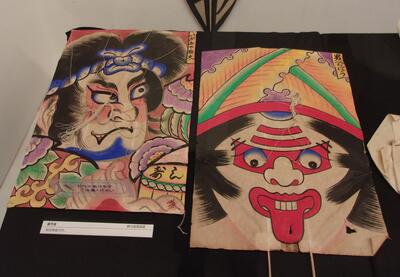

能代(のしろ)凧(秋田県能代市)

春日部の地に凧を伝えたといわれる江戸時代の僧、浄信のふるさと能代の凧。右側のものは「ベラボー凧」と呼ばれ、「男ベラボー」と「女ベラボー」がある。舌を出した異様な絵が魔よけの意味をもつ。現在の能代凧の形が確立したのは明治期。

上総唐人凧(千葉県南部)

「唐人凧(とうじんたこ)」は江戸時代後期に日本に伝わる。3m前後の大きさが一般的。独特のうなり音をあげる。

伊勢原あぶ凧(神奈川県伊勢原市)

明治30年代に伊勢原市内の住職により、病気が軽く上がるようにとの願いを込めて始められた。連凧。現在は作られていない。

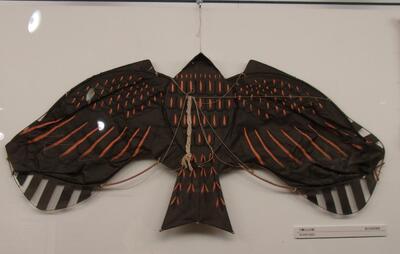

六郷とんび凧(東京都大田区)

江戸時代から作り始められる。多摩川でとった魚を河原に並べて干す時に、カラス除けとして使われた。

扇凧(富士見市、川越市)

幕末から明治初期に作り始められ、昭和27~28年に途絶えるものの昭和51年に復活。扇は末広がりなので縁起物とされた。

龍ヶ崎とんび凧(茨城県龍ヶ崎市)

明治末期に生み出された。独特の形状や鮮やかな絵柄が特徴。昭和62年に最後の後継者が途絶えたものの平成26年に復活。

下野のまゆ凧(栃木県宇都宮市)

蚕が繭から出たあとのような形をしていることから名付けられた。

絵馬凧(千葉県茂原市)

江戸時代から作られる。絵画性が高い凧。

相模の大凧(神奈川県相模原市・座間市)

天保年間から継承される。実際の大きさは14.5m四方。毎年5月4日、5日に大凧あげ祭りが行われる。座間市でも座間の大凧があげられる。

白根角凧(新潟県新潟市)

毎年6月上旬、7m×5m(24畳大)の凧で、川の両岸に分かれ凧合戦をする。江戸時代の中頃から始まったといわれる。殿様から拝領した凧をあげたところ対岸の家屋に落下し、これに対し対岸側も凧をあげ家屋の上に落としたことが始まりと伝えられている。

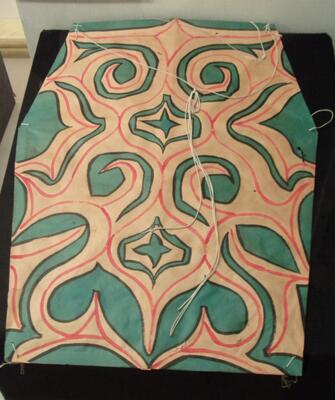

蝦夷凧(北海道函館市)

北海道の形を簡略化した変形六角形になっている。展示のものは、アイヌの文様が採用されている。

カーブヤ―(沖縄県那覇市)

「カーブヤ―」はコウモリを表す沖縄の方言。曲線の骨を使う。展示しているものはハイビスカスが描かれているが、絵柄は自由。現在も盛んに作られる。

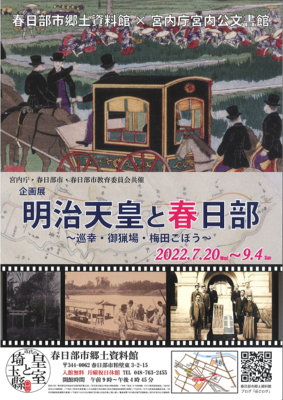

【夏季展示】情報解禁!【宮内庁コラボ展示】

春日部市郷土資料館の今年の夏季展示の情報発表が解禁されました。今年は宮内庁宮内公文書館との共催企画展「明治天皇と春日部~巡幸・御猟場・梅田ごぼう~」を開催します。 #かすかべプラスワン

今年の企画展はコラボレーション。コラボ先は、なんと宮内庁です。宮内庁宮内公文書館さんでは、毎年、首都圏の博物館や文書館を会場として、企画展示を開催していますが、埼玉県の施設で初コラボとなったのが、春日部市郷土資料館です。ですから、このコラボ展は県内初の試みになります。

内容は、明治天皇の巡幸、江戸川筋御猟場、梅田ごぼうを主要テーマとし、宮内庁宮内公文書館所蔵の資料をはじめ、春日部の郷土資料を陳列し、近代の皇室と春日部の歴史を展示紹介します。今回の調査で発見した資料も少なくなく、春日部の近代の歴史にとって、重要な資料が並びます。

関連事業も盛りだくさんです。特におすすめなのは、県東部の近隣市町を会場とした連携展示です。近代の皇室と地域の歴史は春日部だけじゃない。近隣市町での展示やゆかりのある地もめぐりながら、春日部の特徴や他の町の地域の歴史も一緒に楽しんでいただこうとするものです。今年の夏は熱くなります。

展示は目下準備中です。ご期待ください。見どころや関連事業等、追々PRしていきます。

1 展示会名 明治天皇と春日部~巡幸・御猟場・梅田ごぼう~

2 主 催 宮内庁・春日部市・春日部市教育委員会

3 会 期 令和4年7月20日(水)~9月4日(日)(休館日:月曜日、祝日)

4 開館時間 午前9時~午後4時45分

5 入 館 料 無料

6 会 場 春日部市郷土資料館(住所:〒344-0062 春日部市粕壁東 3-2-15(春日部市教育センター内))