昨日の昼に発信させていただきましたが、熱中症対策として7月~9月いっぱいまではランドセル等の代わりに、軽くて風通しの良いリュックサックで登校してもよいこととしました。早速本日よりリュックサック登校の子供達もおりました。来週19日までが登校日となっています。この暑さを乗り切りたいと思います。明日は、6年生の移動教室事前健診があります。16日からの移動教室に備えて全員受診します。ご協力をお願いいたします。

文字

背景

行間

6年生のページ

調理実習「スクランブルエッグ作り」

今年度初の調理実習を行いました。

今回はスクランブルエッグを作りました。

班ごとに必要な材料を量り、美味しく作ることができました。

5年生までの経験を生かし、テキパキと行動する姿が素晴らしいです。

次回の調理実習は野菜炒めです。野菜を切る作業が多くなるので、怪我のないように声をかけていきます。

組体操練習が始まりました。

初日の今日は角先生から組体操の心構えや基本のスーパー気をつけについての説明がありました。

ピリッとした雰囲気の中、真剣な表情で取り組む姿から最後の運動会にかける思いが伝わってきました。運動会まであと一か月!安全に気を付けながら全力で取り組んでいきます!

八ヶ岳まであと一週間!

本日キャンプファイヤーのダンス練習を行いました。キャンプファイヤーでは「タタロチカ」と「マイムマイム」を踊ります。蒸し暑い体育館の中で子どもたちは元気いっぱいに振り付け練習をしました。本番がとても楽しみです!

残りの一週間もお子さんの健康管理をよろしくお願いいたします。

【6年】総合のおもちゃで1年生をご招待

「総合のおもちゃチームでつくった遊び道具で1年生に遊んでもらいたい。」ということで、1年生に向けて「けん玉大会」を開催しました。また、その他にも「竹ぽっくり」「輪投げ」「ストラックアウト」など、たくさんの種類のおもちゃで遊んでもらいました。総合の時間に一生懸命につくっていたため、1年生が楽しく遊ぶ姿を見て、とても嬉しそうな表情をしている6年生でした。これからも東寺方小学校に引き継がれる遊び道具になればと思います。

【6年生】主権者教育

ちょっぴり大人の体験をして、子供たちの表情もいつもより引き締まって見えました。

【6年生】狂言ワークショップ

ご家庭でもお子さんにどういう内容だったのか、聞いてみてください。

【6年】明けましておめでとうございます!

冬季休業日が終わり、残り52日の1日をスタートしました。

【6年生】学年スポーツ大会~学年対抗リレー~

先日はお忙しい中、授業公開にお越しいただきありがとうございました。

【6年生】運動会に向けて

今年は例年の取り組みとは異なることが多いので、子供たちも真剣な表情で耳を傾けていました。

取り組みの一つの「南中ソーラン」は河野先生が実際に子供たちに動きを見せ、イメージをもってもらいました。

来週から有志の「ソーラン部員」が朝の練習を行い、先行して動きを覚えていきます。

【6年生】縁の下の力もち

「ちょっと、力持ちの6年生手伝ってくれる~?」と声をかけると「はーい!」と

気持ちの良い返事と共に何人かの人が手伝いに来てくれました。

6年生が手伝ってくれると、学校の仕事もあっという間に終わります。

他にも、流しに新たに設置する「ハンドソープ」の詰め替え作業も保健室掃除の

メンバーが昼休みも惜しまずに手伝ってくれました。

委員会活動は夏休み明けからの予定ですが、6年生の子供たちが東寺方小学校を

しっかりと陰で支えてくれています。

【6年生】気分は陶芸家!

今回はただ粘土を焼くだけでなく、ガラスを一緒に溶かしてできる「水のような感じ」を生かしてつくる作品です。

みんな熱心に作業していて、とても楽しそうです。

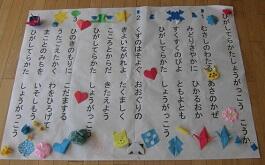

1年生に届けよう

1年生に対して少しでも関わりをもとうということで、教室掲示用の校歌の歌詞カードを6年生で作成しました。

元気いっぱい大きな声で東寺方小学校の校歌を1年生と一緒に歌うことができる日を楽しみにしています。

【6年生】登校日②

けしゴムはんこについては、授業動画の配信を行っておりますので、ぜひご覧ください。

登校日は、課題の提出と配布を行っています。

「ていねいに書く」を意識して取り組んできた漢字ノートも担任が確認しました。

初めは意識することができていても慣れてくるとだんだんと意識が薄れてくるものです。「継続する」ことは、難しいことですがノートを振り返ったときに、頑張りが感じられるようなノートになってほしいと思います。

【6年生】忘れ物をしないように

今日は、忘れ物についてのお話です。

教科書やノート、宿題などの提出物――。

学校に持って行くものって、たくさんありますね。

「学校が再開したら絶対に忘れ物をしないぞ!」。そう心に決めている人もいるのではないでしょうか。

でも、気合だけで解決することは、なかなか難しいものです。

6年生のみなさんは忘れ物をしないために、何か工夫をしていますか。

今日は忘れ物をしないための工夫をいくつか紹介します。

必要なものを忘れずに学校などに持って行くためには、次の三つの行動を順序よくこなす必要があります。

①持って行くものを忘れずに覚えている。

②持って行くものをすべてランドセルなどに入れる。

③遅刻しない時刻までにランドセルを持って家を出る。

こうした一続きの行動がスムーズにできると、忘れ物をしません。

かんたんなことのように思えますが、目的に向かってやるべきことの順番を組み立てる脳の働きは、とても高度です。

そのため、忘れ物も遅刻もせずに学校に出かけるというのは、子供にとって結構レベルが高い行動だと言えます。

とは言え、教科書などを忘れると、学習に影響が出てしまいます。

では、忘れないためにはどういう工夫をしたらよいでしょうか。

まず、持って行く物をメモに書き出すことをすすめます。

紙などに書くことで、頭の中が整理されます。

次に、持って行く物をランドセルなどに入れる時には、テレビやゲームなど気の散りやすいものを近くに置かないことが大切です。

ランドセルに入れることだけに集中し、一つずつ入れながら書き出したメモにチェックをつけます。

最後に、いそがしい朝の時間を少しでもうまく使えるように、むだな動きなどがないか見直してみましょう。

着ていく洋服やくつ下、ハンカチなどは、前日の夜に一まとめにしておくと、少ない動きで早く準備をすることができます。

朝、準備をするときには、「5分で着替えをすませる」などと決めておいて、決めた時間をタイマーでセットしておくのもおすすめです。

これらの行動ができるようになったら、1か月は続けてみましょう。

忘れ物をしてしまった時に、一番大切なのは、「次はどうしたら忘れずにすむかな」と考えることです。

忘れ物をした経験から、忘れ物をしないための手立てを身につけることで、将来忘れ物をしないようになります。

この休校期間中は、好きなことばかり行うのではなく、自分の苦手なことに挑戦して、力を伸ばしていくことができるといいですね。

【6年生】次の登校日には漢字テストを行います

来週の登校日に向けて、課題の取り組みなどがんばっていますか?

漢字のテスト勉強は、短い時間でよいので、毎日取り組めるといいですね。

「え~!漢字を毎日やるの?」と思う人もいることでしょう。

今日は、漢字が苦手という人やテストでもっと良い点数を取りたいという人に向けて

テスト勉強のコツを教えてあげようと思います。

①漢字の練習をするとき(覚えるとき)には、声に出しながら書く。

★目と手に加えて、口と耳も使うことになり体をたくさん使って覚えることにつながり、

脳が練習したときの記憶を思い出しやすくなります。

②練習をしたら、正しく書けているかていねいに確認をする。

★間違えたまま覚えてしまうと、どんなにがんばってもむだになってしまいます。

ある意味、ここが一番大事かもしれませんね。

③試しに問題に取り組み、間違えてしまったり書けなかったりした漢字をチェックする。

★ここまでの実力を確かめてみましょう。間ちがいが多くても、あきらめないで!

④間違えた問題だけを3回練習する。

★できた問題は、もう大丈夫!それよりも、できなかった問題に重点的に取り組みましょう。

練習の仕方は、①と同じです。

後は、これをくり返していくだけです。

最初に毎日やるといいましたが、③の「試しに問題に取り組む」も、2回目からは、間違えたところと自信がないところだけでよいのです。

1日目に間ちがいが4問だったら、2日目は4問だけやればいいです。

そのうち、3問正しく書けたら、3日目は1問だけ。

その後、全て正しく書けるようになったら、鉛筆を使わずに机の上に指で書いてみるだけ。

これくらいだったら、毎日できると思いませんか?

「失敗は成功のもと」ということわざがあります。

間ちがえてしまったことも、そのままにしてしまえば「ただの失敗」ですが、

それをていねいにふり返ったうえで、くり返し練習したり、方法を変えたりすると「成功」につながっていきます。

「成功」が増えると、「自信」がついて、もっと自分に合った方法を工夫することもできるようになります。

登校日のテストは、自分のがんばりを確かめる一つの物差しです。

自分の目標に向かって、挑戦してみてください。

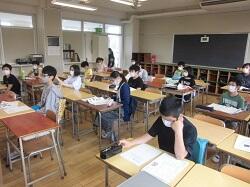

【6年】2組の登校日①

登校日2日目、6年2組のみなさんが登校しました。

担任一同大変うれしく思います。

距離を保ちながら、相手のことを考えて行動することができていました。

切り替えて行うことができました。

【6年生】1組の登校日①

登校日のお知らせ

6年2組は、5月12日・19日・26日

下校時刻は15:00を予定しています。

当日の朝だけでなく、前日の夜に熱があった場合も、無理はさせず、登校を控えてください。

感染拡大防止の観点から、通常時のような連絡帳でのやり取りは行いません。

ご協力よろしくお願いします。

【6年生】畑からお届けします

【6年生】この魚はなんでしょう?

いきなりですが、問題です。

この魚の名前は何でしょう?

3つの選択肢の中から選んでください。

①マグロ

②カツオ

③サンマ

正解は、下の内容を読めば分かります。

があります。日本では、季節の初めに食べるものを「初物」と呼んで、珍重してきました。

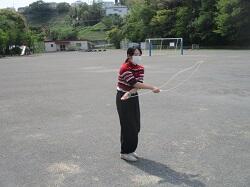

【6年生】なわとびチャレンジ

6年生のみなさん。

今日から5月です。半袖で過ごせるぐらい暖かくなりましたね。

今日は、なわとびにチャレンジしました。チャレンジした技は、

①二重とび ②交差とび ③あやとび です。

記録は、

①二重とび・・・25回

②交差とび・・・33回

③あやとび・・・42回

連続でとべた回数です。ぜひ、みなさんもチャレンジして先生の記録と勝負しましょう。

【6年生】ひのきの森の植物①

6年 本日はありがとうございました

本日はお忙しい中、教科書の受け取りにお越しいただき、ありがとうございました。

足りないものや確認したいこと等ありましたら、学校までご連絡ください。

6年生のみなさん。今日は、教科書、ノート、宿題を配布しました。

次の1~3のステップはもう終えたかな?

ステップ1:どんなものが配られたか確認しよう。

ステップ2:教科書やノートに心をこめて、名前を書こう。

ステップ3:マイ時間割をたてよう。

マイ時間割をたてたら、あとは実行するのみ!

一日にたくさんやらなくても大丈夫。少しずつでも、継続して取り組むことが大切です。この期間を上手に活用して、自分で決めたことを最後までやり抜く力を身につけよう。

【6年生】始めませんか?辞書引き学習

今日は、大谷先生が以前いた学校で行っていた取り組みを一つ紹介します。

それは、辞書引き学習です。コツコツ続けると新しい言葉を知ることができます。国語辞典で調べた言葉のページにふせんを貼っていくことで、自分がどれくらい頑張っているのかも分かりやすく、やる気も続きます。

そこで、今日は「辞書引き学習」の取り組み方を紹介します。

<用意するもの>

国語辞典・ふせん(なくてもいいです)・えんぴつ

①言葉を探す。

国語辞典を用意したら、知っている言葉を探してみましょう。

②言葉の「意味」や「用例」を読む。

知っていると思っている言葉も、意外な発見や新しい言葉との出会いがあります。

③ふせんに書き込む。

ふせんに、通し番号と調べた言葉を書きましょう。通し番号を書いておくと、これまでにどれくらいの言葉を調べてきたのか分かります。

④ふせんを貼る。

付箋は、調べたページの余白部分に貼りましょう。

⑤知らない言葉を引く。

「意味」や「用例」の中で知らない言葉をみつけたら、どんどん調べて、ふせんを増やしていきましょう。

⑥ふせんに次の番号を書く。

学習の最後には、次の番号をふせんに書いておくと、番号を忘れずに済みます。

毎日続けるコツは、辞書の置き場所です。

リビングでも自分の部屋でもよいのですが、一日の中で自分が一番よくいる場所がお勧めです。

また、調べる言葉の数を目標にすると、苦しくなってしまうこともあるので、

最初は10分などと時間を決めて取り組むと長続きしやすいかもしれませんよ。

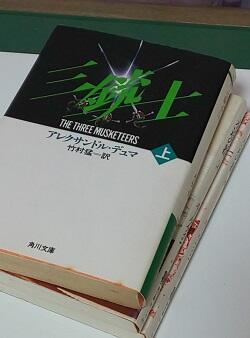

【6年生】ゲームばかりしていないで…

この言葉は、先生が周りでよく耳にする言葉です。

この休校期間、やることがなくてついついゲームに手が伸びてしまう。

そんな気持ちもよく分かります。

でも、学校生活と同じようにこの時間はこれに取り組むといった予定をしっかりと立てて

規則正しい生活を心がけましょう。

そこで今日は、おすすめの過ごし方を紹介します。

それは、読書です。

読書をすると、次のような力が伸びます。

①知識が増える。②記憶力が伸びる。③想像力が育つ。④思考力が身に付く⑤視野が広がる。⑥気分転換になる。

他にも数えだしたらきりがありませんが、読書は素晴らしいものだと思いませんか?

特に⑥の気分転換はイギリスのある大学の研究によると、読書は音楽鑑賞や散歩よりもストレス解消に効果があるそうです。

大谷先生も以前より本を読む時間が増えました。

読みかけになっていた本や、学生の頃に読んでそれきりになっていた本。

読み始めるとあっという間に時間が過ぎていきます。

家で過ごす時間が増えている今、一人で学ぶ時間、遊ぶ時間、お手伝いをする時間、家族だんらんの時間、めりはりをつけて過ごしましょう。

久しぶりですね

6年生のみなさん、お久しぶりです。

元気に過ごしていますか。

家の中だけでの生活が続くと、ついダラダラと過ごしてしまう日もあるかもしれません。

そんな時は、「今日はこれをやる!」と1つ決めてみましょう。

例えば、「今日はオムライスをつくる」

「今日は餃子を焼く」など。

(決めると気合が入ります。作る以外でもいいですよ。)

学校では、みんなが使うロッカーや下駄箱の準備を進めています。

自分のロッカーはは上の段かな?下の段になるのかな?

はじめの席はどの辺りかな?

だれととなりになるのかな?

と想像を膨らませてもいいかもしれませんね。

楽しみにしていてくださいね。

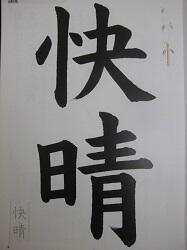

【6年生】今日は一日「快晴」でした

今日はとてもいい天気でしたね。

今日のひのきの森と快晴の空の写真を載せておきます。

新しい教科書を配ることもできていませんが、

6年生になって最初に取り組む習字の学習の課題は

「快晴」です!

家からなかなか出ることができずに「やることがない」と思っているそこのあなた!

気晴らしに習字に取り組んでみるなんていかがでしょう。

この週末も外出の自粛が継続されます。

こんな時には普段やらないことに挑戦してみたり、家族でトランプをしてみたりと気分転換を上手に行ってください。

それでも「困ったなぁ、苦しいなぁ」と思ったら、遠慮せずに学校に電話してきて下さい。

臨時休校に伴う未履修の学習内容及び家庭学習のお願い

そこで、この休校期間に各ご家庭で学習を進めていただきたい「学習単元」と「取り組み例」をお示しします。

内容を確認していただき、家庭学習の参考にしていただければ幸いです。

また、以下の課題は学校再開後、提出を求めるものではありません。

未履修新6年.pdf

【6年生】和田中学校へ進学予定の皆さんへ

昨日、和田中学校より令和2年度の入学式において、東寺方小学校の6年生の中から生徒代表の言葉をお願いしたいとの依頼がありました。

そこで、和田中学校へ進学予定の6年生の中から、代表を募集します。

【代表生徒の要件】

・原稿用紙600字~800字程度(5分以内に収まればOK!)

・4月1日以降、入学式より前に1度、和田中学校へ行き、当日の動きや内容の確認に行ってもらいます。

・入学式当日は、原稿を見ないで言えること(が望ましいです)。

※代表の言葉の内容は、中学生としての決意、これから挑戦したい事などでよいと思います。

やってみたいけれど、不安があるという子は、学校に連絡してください。

担任が相談に乗ります。

事前に希望者がいるのか把握をしたいので、希望する場合は、3月18日(水)までに、6年担任宛に電話でご連絡ください。

そのうえで原稿を仕上げ、3月24日(火)の登校日に担任にご提出ください。

また、希望者が複数いた場合は、担任が内容を読んで代表を決めさせていただきます。

ご了承ください。

なお、18日までに希望者がいなかった場合は、担任からお声かけさせていただく場合があります。

ご家族で話し合ってみてください。

よろしくお願いします。

6年担任

【6年生】市原さんからのお返事

子供たちからのお礼の手紙を送ったところ、一人一人に対して手書きでお返事をいただきました。

(なんと、手紙を書いた人全員に対してです!)

子供たちには24日の登校日に渡す予定です。

楽しみにしていてください。

【6年生】3月25日に会いましょう

次に登校してくる3月25日まで、手洗いうがい、咳エチケットなどできることはしっかりと行い、健康に気を付けて過ごしてください。

3月25日、みんなで元気に東寺方小学校に集いましょう!

【6年生】ラナンキュラス 咲いています

新型コロナウイルスの影響で、地域での活動が規制されてしまったため、

最後は、校内のひのきの森と花壇の整備を行いました。

ひのきの森には、ウッドチップを敷き詰めました。

ひのきの森にお立ち寄りの際は、ふかふかの歩き心地をご堪能ください。

また花壇には、ラナンキュラスの苗を植えました。

カチカチに踏み固められた花壇を一生懸命耕し、

ついに花の苗を植えられるまでになりました。

植えた花は「ラナンキュラス」

子供たちが花壇に適した花をいろいろ調べて選んだ花です。

花言葉は「晴れやかな魅力」だそうです。

あいにく、学校には足を運ぶことができないと思いますので、

写真でその美しさをご覧ください。

頑張った子供たちの表情もとても晴れやかです。

【6年生】ひのきの森のLEDメッセージ

本日2月18日より、LEDを点灯しています。

点灯する基準は以下の通りです。

①月曜日~金曜日の天候がよい日

②児童の下校時~その日の充電池が空になるまでの時間

③充電池に充電が行えた日

以上の条件が満たされない場合は点灯していません。

ご了承ください。

今のところ、2月いっぱい活動を行う予定です。

お近くをお通りの際は、ぜひご覧になってください。

中休みにみんなで設置しました。

放課後、まだ少し明るいですが、残ることのできたメンバーで点灯させました。

【6年生】社会科見学

科学技術館では、それぞれ興味をもったブースに出かけ、様々な体験をすることができました。

【6年生】薬物乱用防止教室

前半は薬物の種類や薬物が脳や身体に与える影響について学びました。

【6年生】奉仕活動③

まず紹介するのは、校内の落とし物を減らそうと考えている子供たちのグループです。

1階にある落とし物コーナーには、名前が書かれていないハンカチや上着がたくさんあるという実態を改善すべく、ポスターをつくって呼びかけようとしています。

次は、校内の安全を意識し、ルールの順守をよびかけるポスターを作るグループです。

靴箱に設置することで、どの学年にも見てもらうことができるのではないかと考え丁寧に作っていました。

次は、図書室で司書さんに依頼された表示を作るグループです。

みんなの表情から順調さがうかがえます。

最後は、女子更衣室の掃除グループです。

普段清掃が行き届きにくい、棚の上や通気口などを熱心に掃除してくれました。

6年間お世話になった学校に、「恩返し」がんばっています。

【6年生】奉仕活動 その②

今回紹介するのは、ひのきの森整備グループと花壇の整備グループです。

ひのきの森はエコプラザ多摩からいただいた、ウッドチップを森の中に敷き詰めて、歩きやすい環境を整えています。

花壇は、固まってしまっている土を耕しています。

どちらも力仕事ですが、みんなの力を合わせれば、なんのその。

どうなっていくのか楽しみです。

【6年生】奉仕活動

いくつかのグループに分かれ、思い思いの活動に取り組んでいます。

今日紹介するのは、図工室の清掃グループです。

「図工室は大掃除でも道具まできれいにすることはないはずだから、この機会にきれいにしてあげたい!」

という思いの子供たちが集まって活動しました。

みんないい表情で、「感謝」の気持ちを形に表していました。

【6年生】国会とは・・・

・国会は衆議院と参議院に分かれている。

・国の法律をつくっている。

・国の予算を決めている。

子供たちは、それぞれが調べたことをたくさん発表しました。

最後に班ごとに「国会とは、つまり・・・・するところ」という一文になるように、話し合ってまとめてもらいました。

【6年生】多摩中学校の見学

今日は、多摩中学校に授業と部活動の見学に出かけてきました。

中学校の授業の様子を真剣なまなざしで見つめる子供たち。

どんな思いで見ていたのでしょう?

「難しそうだな。」「どんな先生かな?」

「やってみたいなぁ。」「制服かっこいいなぁ。」

授業を見学している子供たちの不安や期待が入り混じった表情をごらんください。

【6年生】ケニアってどんな国?

ケニアで理科の教師をされていた経験をおもちの市原さんの楽しい話にあっという間の1時間でした。

子供たちは、他国の文化を知ることで、他国を尊重したり、日本のよさを改めて実感したりすることができたようです。

負けられない戦い!学年リレー

今日の6時間目は、学年で全員リレー対決をしました。

みんな、全力で走り、互いを応援し、楽しいひと時になりました。

次はどんな戦いが繰り広げられるのか楽しみです。

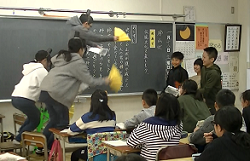

柿山伏の発表会

柿主から「からす」「さる」「とび」と見間違えた振りをされ、必死に物まねをする山伏なのですが、今回は子供たちが最後に出てくる「とび」の部分を自分たちでアレンジし他の生き物にして発表をしました。

「ねこ」「ねずみ」「ライオン」「ふくろう」「ツバメ」なんと、「柿主の妻」まで登場してきました。

みんなで日本の伝統文化を楽しむことができました。

レッツ 縄跳び!

(写真は昨日の中休みの様子です。)

なわとびカードを見ながら、友達といろいろな技に挑戦しています。

保護者の方も、週末はぜひ、お子さんと一緒に縄跳びで体を動かしてみてください。

1年・6年 きょうだい学年

6年生は準備から片付けまで行い、1年生がおいしく食べれるように準備を進めてくれました。

また、サツマイモを食べる会が終わった後は6年生が考えてくれた遊びを行いました。体育館、校庭、教室を使って、それぞれのグループで楽しく活動することができました。

きょうだい学年の時間以外の普段の休み時間も6年生のお兄さん・お姉さんを見つけるとすぐに追いかけるほど6年生のことが大好きな1年生。

そんな1年生をわが子のようにかわいがってくれている6年生。

そんな2学年のきょうだい学年交流も、残すところ3学期のみとなりました。卒業していく6年生と多くの思い出を残せるといいと思います。

狂言の世界へようこそ

授業では「柿山伏」の鑑賞から始まり、狂言の登場人物クイズや、装束体験、歩き方などの簡単な演技指導まで盛りだくさんの内容で、子供たちの「狂言」に対する興味も非常に高まりました。

【6年生】 走り高跳び

1回目は、助走をリズムよく走ることと、踏み切りを左右どちらの足で行うか決めることをめあてに行いました。

そのため、バーの高さは50cm~70cmと低めに設定してあります。

今回は、「身長」、「50m走のタイム」から目標記録を算出し、友達とチェックし合いながら記録の向上を目指していきます。

【6年生】図工 グラデーション版画

子供たち一人一人が思い思いに描いたデザインを彫っていきます。

作業が進んでいる子は、グラデーションにする色の組み合わせを考えながら、刷っています。

エプロンを身にまとい、まるで版画職人のようです。

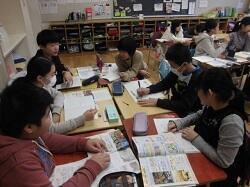

【6年生】 理科 てこのはたらき

てこは、小さな力で重いものを持ち上げるはたらきがあるということや支点、力点、作用点などについて学習しました。

その後は、身の回りで「てこのはたらき」を利用した道具の写真を見ながら、支点、力点、作用点がどこになるのか班ごとに話し合って考えていました。

【6年生】 読書の秋~ピコの会による語りの会~

子供たちも楽しみにしていた語りの会。

今回は「熊の皮をきた男」「若返りの水」「ゆうかんな靴直し」「しまふくろうのみずうみ」の4つのお話を聞かせてもらいました。

お話が始まると、面白い場面では、自然と笑い声が響き、すぐに静まります。

6年生にとっては、最後の語りの会でしたが、とても素敵な時間になりました。

【6年生】 体育 跳び箱運動

跳び箱運動の授業です。

「Pair Jumping Box!」と題して、ペアのつながりを大切にしながら、指導してきました。

同じペアの友達に継続的にアドバイスをもらったり、励まされたりすることで、子供たちもいつも以上に熱心に、そして笑顔で取り組んでいたように見えました。

子供たちの頑張りに負けないように、教職員も切磋琢磨することで、子供たちに範を示していきたいと思います。

【6年生】 巨大なものの正体は

調理員さんの手には、大きなしゃもじとお玉が!

子供たちは実際に調理器具を触らせてもらったり、献立のリクエストをしたりと短時間でしたが、交流することができました。

【6年生】起震車体験!

校庭に避難した後、多摩消防署の方に協力していただき、6年生が起震車の体験をさせていただきました。

子供たちは震度6弱の揺れを体験したのですが、

「想像以上に強い揺れだった。」という感想が多く聞かれました。

最後に震度7の揺れを見せていただき、頭を守ることの大切さや、家具の転倒防止対策の大切さなどをあらためて実感していました。

【6年生】ひのきの森プロジェクトはまだまだ続く

6年生の各ブースにも多くの方に来場していただき、子供たちの普段とは少し違った緊張した面持ちや満足気な表情を見ることができました。本当にありがとうございました。

さて、6年生は「ひのきの森から世界を変える」を合言葉に、一人一人がSDGsをもとに考えたプロジェクトに取り組んできました。

小学6年生ができることは、地球規模で見るとちっぽけなことかもしれませんが、この活動が芽となり、やがて2050年、2100年の地球を住みよい星にしていってもらいたいと願っています。

今回の発表が終わりではなく、これからの先の活動、生き方が大切だと思っています。

また、今回「世界から貧困をなくす」を目標に取り組んでいた販売、募金グループの収益は、後日子供たちとともに日本ユニセフ協会に届けたいと思います。ご協力いただき、ありがとうございました。

【6年生】ひのきの森プロジェクト ~ひのきの森マップ~

ひのきの森マップを作ったグループは、より多くの人に愛着をもってもらうべく

学校ホームページに作成したマップをアップロードしました。

下の写真は、担当児童が副校長先生に作業をレクチャーしてもらっているところです。

トップページから、下にスクロールしていくと、見ることができます。

そちらもぜひ、ご覧ください。

【6年生】体育 「Tボール」

黄色チームは、「とにかく笑顔」がチームの方針ということで、

チームメイトを全力で応援する姿が見られました。

他のチームもそれぞれの方針や作戦に基づいて、プレーしていました。

自分の動きを見てみよう!

体育では、マット運動の学習を行っています。

前回に引き続き「跳び前転」と「倒立前転」に取り組みました。

ペアで練習に励み、少しずつ上達しています。

今日は、タブレットを使って動画を撮影し、自分たちの動きを確認しました。

「学習カードと比べると、なんだか、ひざが曲がってない?」

などと話し合いながら技の質を向上させていきました。

習字の学習「感謝」

画数の多い漢字二文字に、子供たちは大きさをそろえて書くのに苦戦していましたが、何度も何度も繰り返し書くことで、少しずつ上達していきました。

正しい敬語を使っていますか?

6年生なので、普段の生活でも意識をしているという子は多かったのですが、「ていねい語」「尊敬語」「謙譲語」といった3種類の敬語の使い分けとなると、難しく感じた子も多くいました。

そこで、裏向きに並べた主語、目的語、述語の3枚のカードを選んで、正しい敬語の文章が作れるかを競う、敬語カルタの活動を行いました。

どんな文章になるのか子供たちはカードをめくりながら、一喜一憂。

「先生!こんなのできたよ!」と呼ぶので行ってみると

ニコニコしながら「先生が」「電話を」「召し上がる」という文章を見せてくれました。

正しい文章が作ることができた班からは、大きな拍手が上がりました。

【6年生】ひのきの森プロジェクト進行中

・再生可能エネルギーによる発電を試すグループ

・SDGsの大切さを世に広めるために映画やCMをつくるグループ

・貧困や飢餓をなくすために寄付を募ろうと計画するグループ

・ひのきの森を通して、森の魅力を発信するグループ

子供たち一人一人が自分なりの考えをもって、活動を進めています。

11月8日、9日の学習発表会を楽しみにしていてください。

【6年生】外国語活動

今日は、

「What time do you get up?」

「I get up at 6:00」

などの表現を使い、友達とカードリレーの活動を行いました。

【6年生】金曜日の朝は、読み聞かせ

読み聞かせの間、子供たちは真剣に耳を傾けていますが、時に笑ったり、友達と顔を見合わせたりもします。

それでも、話の続きが始まると、またシーンと静まり返って聞いています。

子供たちからは、「読んだことのある本だったけれど、読んでもらうと、違った感じがしました。」などの感想が聞かれました。

いつも子供たちのために、ありがとうございます。

休み時間 元気に外遊び

6年生の子供たちも、休み時間に外に出て1年生と遊んだり、ボール遊びをしたりと

伸び伸びと遊ぶ様子が見られました。

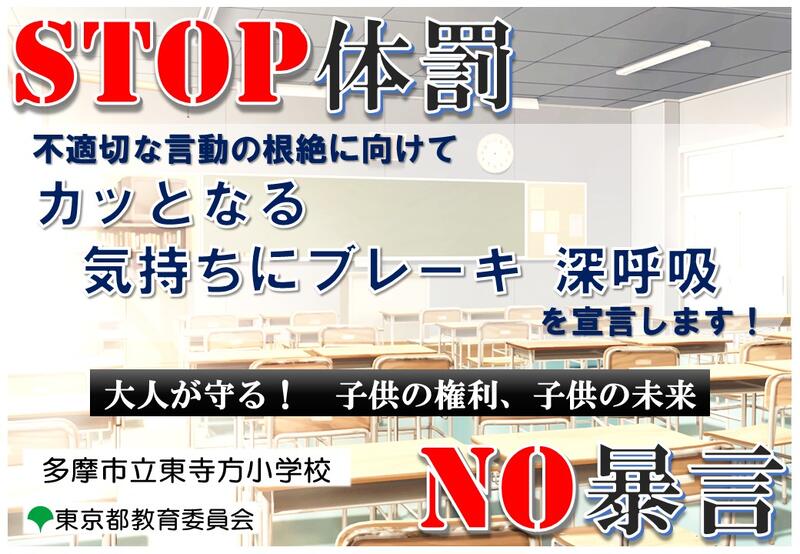

東寺方小学校での体罰や不適切な言動の根絶を目指して、教職員でスローガンを定め、ここに宣言します。職員室前に掲示してあります。

携帯のバーコードリーダー機能で

読み取ってご覧ください。

台風等による臨時休業、登校時刻の変更等の対応に関する指針について.pdf

東京都公立学校教員採用ポータルサイト

https://www.kyoinsaiyopr.metro.tokyo.lg.jp/

厚生労働省 「まもろうよ こころ」

https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/

「あなたのいばしょ」

https://talkme.jp/

ヨシタケシンスケさんの「かくれが」

https://kakurega.lifelink.or.jp/