令和5年度

【全校】全校・学級記念写真を撮影しました!

来年度、本校は新設される市野谷小学校と分離します。その記念の一つとして全校記念写真を撮影しました。

寒空の下の写真撮影となりましたが、業者の方が場を和ませてくれたことで寒さも薄れました!そして児童・教職員一同、笑顔で写真に収まることができました!

児童・教職員合わせて1800人が一同に集まるとあって、写真に収まる隊形づくりも一苦労でした(;'∀')

それでも、子どもたちは業者の方の話は始まると話をやめてスッと聞く姿勢をつくることができ、子どもたちの成長を感じました!写真の完成に乞うご期待ください!

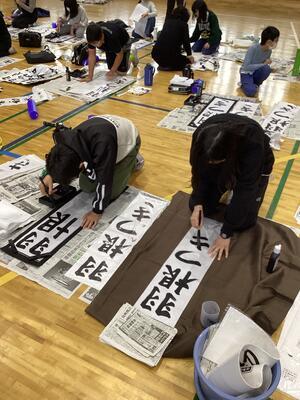

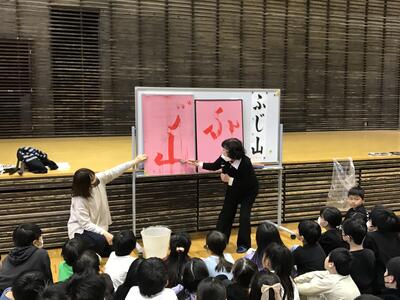

【3年生】校内席書会&学年集会

国語の学習として、3年生から学習が始まった書写。日本の伝統行事の1つとして、お正月の風物詩となっている書き初めですが、今日は教室と体育館に分かれて校内席書会を行いましたこれまでの練習の成果を発揮して、1枚清書を仕上げました

初めて使うだるま筆、初めて使う書き初めの用紙、初めて使う小筆…と、3年生にとって“初めて”づくしの書き初めでしたが、12月の書き初め練習会で講師の先生に教えていただいたことを思い出して、3年生の課題「ふじ山」を力強く書くことができるようになりました

校内席書会のあとには、学年集会を行いました3学期の過ごし方が、4月から始まる4年生の生活へとつながっていきます

「1年の計は元旦にあり」ということわざにもあるように、何事も最初に立てた目標や、それに基づいた計画が大切です

わずか50日間の短い3学期ですが、子どもたちにとって充実した学期となるよう、担任一同一丸となって指導していきたいと思いますので、引き続き本校及び本学年の教育活動にご理解とご協力をよろしくお願いいたします

【全校】明けましておめでとうございます!

明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いします

長いようで短い冬休みが終わり、静まり返っていた学校に子どもたちの元気な声が戻ってきました

1/9(火)から3学期のスタートです

今日は3学期始業式を行いました。今回は3年生と6年生が体育館での式に参加し、その他の学年は各教室からTV視聴での参加でしたが、真剣な眼差しで映像を見つめる子どもたちからは「よし!3学期もがんばるぞ!」という強い思いを感じました

生徒指導担当の先生からの話では、生活リズムに関する話がありました。まだまだ寒い日が続きますが「早寝早起き朝ごはん」を意識して、規則正しい生活リズムの中で充実した3学期を過ごしてほしいと思います

校長先生の話では、辰年にちなんでアニメ「ドラゴンボール」を例にした話がありました。大きな夢を叶えるためには、小さな目標の積み重ねが大切です。お正月の伝統行事として、新年の抱負を記した人もいるかもしれません。今年1年間の抱負を、ぜひ言葉にしてみてはいかがでしょうか

始業式が終わると、冬休みの宿題や通知表の回収等を行いました。その後は、3時間程度の学級活動の時間だったのですが、ここに各学級の色が表れていました冬休みの思い出を語り合うクラス、3学期の係決めを行うクラス、早速席替えを実施するクラスなど、初日から子どもたちが元気よく活動する様子に「やっぱり"学校”は、子どもたちがいてこその場所だなぁ~。」と心底感じる1日でした

「3学期は、次の学年の0学期」と言われます。最も短い学期ですが、次の学年につながる大事な学期ですまだまだ寒さの厳しい日々が続きますが、子どもたちが楽しく学校に通えるよう、職員一同一丸となって指導していきますので、2024年も引き続き本校の教育活動にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

【全校】2学期終業式!

2学期最後の日、終業式を行いました。今回は2年生と5年生が体育館で終業式に参加しました

はじめに、表彰を行いました。賞状が手渡されると、会場全体が大きな拍手でいっぱいになりましたがんばりが多くの人に認められ、とても嬉しそうでした

次に、校歌斉唱を行いました。コロナ禍では実施が難しかった大勢での歌声が少しずつ可能となった今年度は、一生懸命な子どもたちの歌声に胸がジーンと熱くなる機会が度々ありました

生徒指導担当の先生から冬休みの生活についての話がありました。イベントが多い年末年始ですプレゼントやお金をもらう機会も増えるので、安全で健康に過ごすための話を真剣に聞きました

最後に、校長先生の話がありました。「2学期は、みなさんにとってどんな学期でしたか?」という問いかけに対して、子どもたちはどんなことを思ったでしょう。学校教育目標「つよく」「かしこく」「あたたかく」の下、一人ひとりが次の学年へと、心も体も逞しく成長することができたのではないでしょうか。

「『言葉』には力がある」日本の人々は、お正月の伝統行事の1つとして、新年の抱負を記してきました。学年によっては、冬休みの宿題として書き初めに取り組むと思います。その発展として、2024年の抱負を書いてみるのも良いかもしれませんね

17日間の冬休み長いように感じますが、毎年1/8に「あっという間だったなぁ~。」と思うものです。是非計画を立てて、充実した期間にしてほしいと思います

「自分のやりたいことに熱中できる・夢中になる冬休み」にしてほしいです

どんな冬休みだったか、3学期に子どもたちと話をするのが楽しみです

先生たちも、子どもたちに負けないような思い出いっぱいの冬休みになるようにがんばります

保護者の皆様におかれましては、1・2学期間本校の教育活動にご理解とご協力を頂きまして、ありがとうございました。また、先日の保護者希望面談についても、短い時間ではありましたが、1・2学期のお子様の様子についてお話することができ、大変有意義な時間となりました。3学期も引き続き、保護者の皆様とコミュニケーションを図りながら子どもたちの指導に当たっていきたいと思いますので、よろしくお願い致します。

それでは、よいお年をお迎えください

【全校】CLEAN DAY!

2学期も残りわずかとなった12月20日(水)、全校で大掃除を行いました今年1年間お世話になった教室や廊下等をピカピカにしようと、子どもたちは寒さに負けず、光る汗を流しながら一生懸命取り組みました

「こびり付いた汚れは、メラミンスポンジがあればキレイになりそうだね!もらって来よう!」などと、学校をキレイにするために主体的に工夫して取り組む姿に感心しました

おおたかの森小学校は、来年度でいよいよ開校10年目です昔ながらの学校の造りとは異なり、開放的で斬新な校舎は、開校して9年の月日が経つ現在でも見学に訪れる方々がいらっしゃり、私たちにとって自慢の素敵なデザインです

そんなおおたかの森小学校を、限りなく現状に近い状態で未来の子どもたちへと受け継いでいくことが大切です

そのようなことを考えながら、日頃から「黙動清掃」に取り組んでいけると良いですね

【5年生】宮沢賢治作品に親しもう!

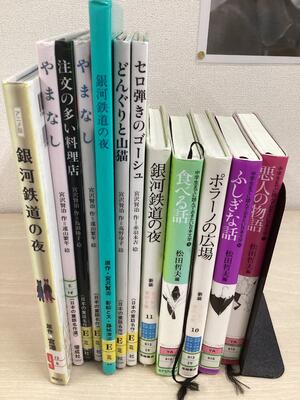

5年生では国語科の学習で「雪わたり」という宮沢賢治の作品を通して、登場人物の関わりや文章表現の効果について学習を進めています。国語科の学習では、学習している物語の作者の別の作品を読むことで作者に親しみをもったり、学習につなげたりすることができます。そこで教室の近くに宮沢賢治作品を十数冊子どもたちが手に取って読めるようにしています。また、イラストや写真を用いて多くの子どもたちが興味を持ちやすいように考えられています!宮沢賢治作品には「銀河鉄道の夜」や「注文の多い料理店」など、有名な作品も多く残されています。ぜひ、ご家庭でも話題にして頂ければと思います

【3年生】書き初め練習会

国語の学習として、3年生から学習が始まった書写。日本の伝統行事の1つとして、お正月の風物詩となっている書き初め。3年生からは、授業でも取り組みます。

↑の写真のように、3クラスごとに体育館をいっぱいに使って、初めて使うだるま筆、初めて使う書き初めの用紙、初めて使う小筆…と、3年生にとって“初めて”づくしの書き初め練習会を行いました。3年生の課題は「ふじ山」です。

はじめに、講師の先生から書き方について御指導を頂きました。「だるま筆にたっぷりと墨をつけて、力強く字を書きましょう!」という言葉がとても印象的でした。初めて持つだるま筆に戸惑っていた子どもたちを勇気づける一言でした。「画数が一番少ないのに『じ』が難しいなぁ~。」「墨が足りなくなってかすれちゃったよ。」などと言いながらも、1枚、2枚、3枚…と、書き進めていく子どもたち。次第に「先生、見てください!力強く、上手に書けました!」という声と共に笑顔が増えていきました!

冬休み中にも宿題として、ご家庭で書き初めに取り組んでいただきます。静寂の中、集中して書に向き合うひと時は、来る2024年をどのような1年にしたいのかについて考える大切な時間になるでしょう。また、お正月らしい音楽をBGMとして流しながら書いたり、新年の抱負を書いたりすることも趣があって良いかもしれませんね♪このように、学校で学習したことを是非生活の中に生かしていってほしいと思います(^^♪

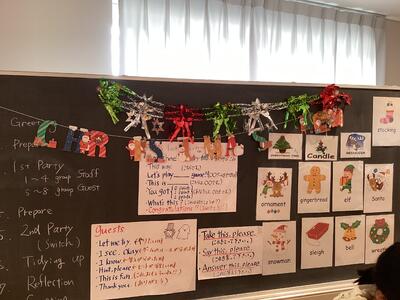

【5年生】Christmas Party

5年生の2学期最後の外国語の授業は「Christmas Party」です

グループでごとに考えた出し物をバディークラス・自分たちのクラスの友達に体験してもらいました!

ルールはALL English!

アイコンタクトや頷きなども合間合間に入れるなど英語を使ったコミュニケーションスキルが1学期よ

りも一層向上しました!

今週で2学期も終わりです。気持ちの良い新年を迎えるためにもあと4日頑張りましょう

そしてもうすぐクリスマスですね!私たちにもサンタさんは来る・・・はず!

【陸上部】陸上部内大会の表彰式を行いました!

先週行われた6年生陸上部の最後の活動「陸上部内大会」

たくさんの保護者の方々や先生方の応援によって盛大に行うことができました!ありがとうございます!

大会の表彰式を昨日行いました。各種目の3位までを表彰しましたが・・・・

やはり6年生は強かった!!全種目で入賞者のほとんどが6年生でした。

そんなかっこいい6年生の背中を見てきた5年生は「来年は入賞するぞ!!」「先輩の記録を超えるんだ!!」という思いをもってこの表彰式に参加していたことだろうと思います。

憧れだった6年生はもう引退です。

これからは5年生が主体となって新チームを盛り上げていきます!

来年度の目標も「市内大会優勝」です!引き続き応援よろしくお願いします!

6年生のみなさんお疲れ様!この経験を生かして目標や夢の実現のために頑張ってください!!

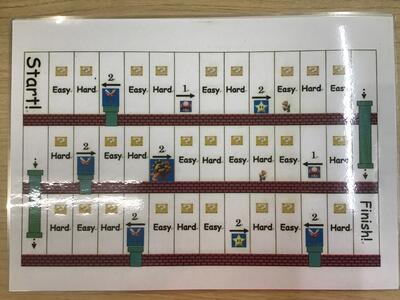

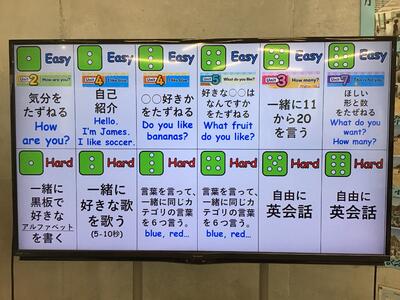

【3年生】MARIO Board Game♪

2学期最後の外国語の授業ということで「MARIO Board Game」と題して、1・2学期の学習内容を復習しました。

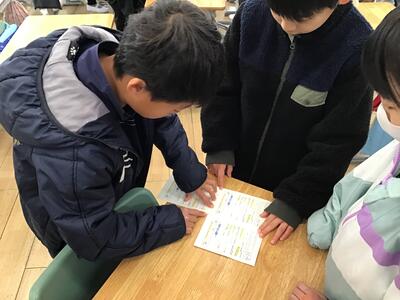

↑の写真にあるマス目を、サイコロを振って出た目の数だけ進んでいきます。そして、すごろくのように止まったマス目で指示されたことを行うのですが、これが復習できる活動になっています。

↑の写真にある活動をペアで行います。「自己紹介」や「黒板に好きなアルファベットを書く」「好きな〇〇を尋ねる」など、3年生で学習してきたことを楽しみながら総おさらいできるSpecial Lessonです♪「What sports do you like?」「I like soccer.」や「I'm (名前).I'm happy.」などと言いながら、和気あいあいと取り組む子どもたちの姿が微笑ましかったです(^^♪

【5年生】書き初め練習を行いました!!

5年生の書き初めの題材は「羽根つき」です。

来年の書き初めのための練習会に、講師の先生が3名も来てくださり、手厚いご指導をしていただきました!

先生方の字にみんな釘付けでした。

いつもと違う半紙や筆を使って練習したので大変でしたが、一人一人が真剣に書と向き合うことができました。

先生も子供たちに負けじと頑張りました!

最後に先生から「書道は日本の文化です。その文化を大切にしてほしい。ぜひ書道を好きになってほしい」という

お言葉を頂戴し、素敵な日本の文化を若い私たちから発信していこうという気持ちになりました。

子供たちも私たちも楽しく活動できました!先生方ありがとうございました

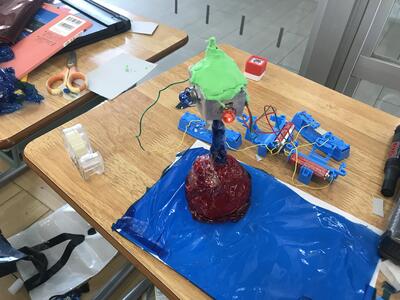

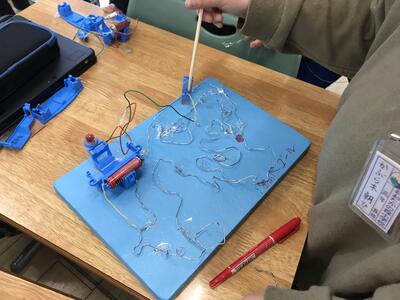

【3年生】豆電球を使ったおもちゃ作り!

理科「電気の通り道」の単元で、これまでに「乾電池の+極と-極に導線をつなぐと、豆電球に明かりがつく。」「金属は電気を通す。」ということを学習してきました。今回はその発展として、豆電球を使ったおもちゃ作りを行いました。

事前に行った計画書作りでは、「花火大会を再現したいな!」「ライトが光る乗り物にしよう!」などと、豆電球の明かりがついたり消えたりする仕組みを生かして、どんなおもちゃを作ろうかワクワクしながら計画を立てていた子どもたち。

そして、迎えたおもちゃ作り当日。いざ作り始めると、なかなかすべてが計画通りとはいきません。それがまたおもしろさの1つでもあり、試行錯誤しながらよりよいものを作ろうと、おもちゃ作りを進めていきます。子どもたちの発想力は、本当に凄いです!

【クリスマス号(船)】

【信号機】

【イライラ棒】

学習したことを生かして、楽しく取り組むことができました!もう少しでクリスマスです!クリスマスが近づくと、夜の街がイルミネーションの光でキラキラと輝いて見えます♪これも電気が通っているということですね(^^♪

【3年生】「インパクトボラード」とは…?

街の交差点で、↓の写真にあるようなポールを見たことがあるのではないでしょうか。これは「インパクトボラード」というものですが、何のために設置されたものかご存知でしょうか。

子どもたちに質問してみると「この棒の上に座って休憩するのかな?」「横に広がって歩かないようにするためだと思います!」などといった意見が挙がりました。正解は、交通事故等により自動車が誤って歩道へと向かってきた際、その進入を防ぐために設置されたものです。アクセルとブレーキの踏み間違いによる事故が頻発したことなどを受けて、2021年3月には交差点における車止めの公的な推奨強度の目安が明確化され、インパクトボラードの設置が急速に進んでいます。おおたかの森小学区内にも、↑の写真にある正門前や南口公園の交差点に設置されています。

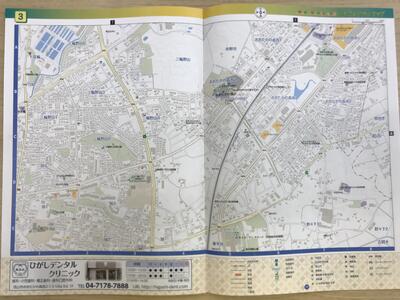

総合的な学習の時間「もっと知ろう 流山市」の学習で「おおたかの森小学区内の安心・安全を守るための工夫には、どのようなものがあるだろうか。」という学習課題の下、様々な工夫を見つけて調べ、発表しました。「駅前にある商業施設の駐車場には、出入り口に交通整理をしている人がいます!」「街路樹には、自然豊かな街づくりの他に交通事故を防止する役目があります!」などと、

調べたことをもとに作成した↑の地域安全マップを使って発表することができました。3学期の総合的な学習の時間では、災害について学習を進めていく予定です。

【陸上部】陸上部内大会開催!~PART2~

先週から3日間に渡って、2023年の活動を締めくくる陸上部内大会が行われました。本校の陸上部は、5月に行われた市内陸上競技大会において「男女総合4位入賞」を果たし、その後も希望者が千葉県内の大会に出場するなど、1年間精力的に活動してきました。現在行われている「陸上部内大会」は、児童一人ひとりが1年間の努力の成果を発揮し、お互いに讃え合うことを目的としています。

1日目(11/29)は「100m走」「80mハードル走」、2日目(12/5)は「走り幅跳び」「ボールスロー」「走り高跳び」、3日目(12/6)は「長距離走」「リレー」が行われました。たくさんの保護者の方にもご参観いただき、温かいご声援本当にありがとうございました。

6年生は2年間、5年生は1年間、暑い日も寒い日も一生懸命努力を積み重ねてきました。今回は陸上部に所属する児童や先生方、保護者の方が見守る中、緊張もあったことと思いますが、一人ひとりが思う存分力を発揮することができたのではないでしょうか。中には、自己ベスト記録を大幅に更新する児童もいて、会場全体が大盛り上がりしました。

今大会をもって、6年生は部活動を引退することとなります。5年生は、1月末まで部活動の練習はお休みになります。2月からは4年生が新しいメンバーとして加わって、来年5月に開催予定の市内陸上競技大会に向けて再始動となります。寒さに負けず、強い心と体で陸上部一同がんばっていきたいと思います!

【3年生】電気を通すものの正体は…?

理科「電気の通り道」の学習で「どのようなものが電気を通すのだろうか。」という学習課題の下、前時で作った回路を用いて調べました。

空き缶やペットボトル、アルミホイルやハサミなど、様々なものに回路をつなげて豆電球に明かりがつくかを調べていきます。「1円玉や10円玉は明かりがつきました!」と、結果が出る瞬間はドキドキします!

児童A「ハサミは明かりがつきました!」

児童B「えー!ハサミは明かりがつかなかったよ!」

担任「児童Aさんと児童Bさんは、ハサミのどの部分に回路をつなげましたか?」

児童A「ものを切る部分です。」

児童B「ハサミを持つ部分です。」

担任「なるほど。同じハサミでも、明かりがつくところとつかないところがあるのは何でかな?」

児童「素材が違うからだと思います!」

上記のやり取りから、鉄や銅、アルミニウムなどの金属は電気を通し、木やプラスチックなどは電気を通さないことを学習しました。2学期末には、豆電球の明かりがついたり消えたりすることを生かしたおもちゃ作りを行う予定です♪

【職員】菊池省三先生の飛び込み授業!

昨年度に引き続き、今年度も教育実践研究家・菊池省三先生をお招きし、2年4組と5年7組への飛び込み授業を行っていただきました。菊池先生は、「ほめ言葉のシャワー」「成長ノート」「白い黒板」など、現代の学校現場に即した独自の実践によりコミュニケーション力あふれる教育をめざして、数多くの実践を積み重ねてこられた方です。現在は、33年間の教職人生の中で培った教育実践をより広くより積極的に伝えながら、21世紀の教育をめざし執筆、講演活動を行っておられ、年間の講演回数は200回を超えるそうです。

2年4組【国語】

5年7組【道徳】

「あたたかい空気」や「やる気の姿勢」「ひとりひとりちがっていい」など、教室がみんなにとって居心地の良い場所になるためのキーワードを授業の中でたくさん教えていただきました。

放課後には、本校の教職員向けに講演会が行われました。「子どもの授業『観』を変えるパフォーマンスや言葉かけ」「主体的に学び合う教室をつくるちょっとした日常の指導」について、菊池先生の実践に基づいた講演からたくさんの学びがありました。早速、明日からの指導の中で生かしていけるよう研鑽していきたいと思います!

【3年生】古い道具と昔のくらし

社会「流山市のうつりかわり」の学習で、人々の生活が長い年月をかけてどのように変わってきたかについて学習しました。また、11月10日(金)に校外学習で行った「千葉県立房総のむら」でも様々なことを直接見たり聞いたりすることで、学習を深めてきました。

今回は、流山市立博物館の学芸員4名を講師としてお招きして「古い道具と昔のくらし」について出前授業をしていただきました。教科書や動画でしか見たことがない道具についてのお話を直接聞くことができる貴重な機会とあって、子どもたちはこの日を心待ちにしていました。

「衣」「食」「住」の3つのブースに分かれて、学芸員の方のお話を真剣に聞く子どもたち。「熱かったら持てないから、持ち手は火が伝わりにくい木を使っているんだね!」「湯たんぽの中のお湯を翌朝の洗面に使っていたなんて、SDG'sだね!」など、子どもたちの気づきには日々驚かされます!

子どもたちの中に「昔の人たちは、生活をよりよくするためにすごく頭を使っていたことがわかりました。」という感想がありました。昔の人たちの知恵や努力があったからこそ、今の私たちの便利な生活があります。そして、私たちは未来を見据えてよりよいものへと進化させていかなければなりません。昔のくらしを知ることで、今や未来のくらしを考えることができました。

【5年生】邦楽鑑賞会

11月21日(火)

体育館で流山三曲会の方々を講師にお招きして邦楽鑑賞会を行いました。

鑑賞会は、日本の伝統的な楽器の琴・尺八の演奏会から始まりました。

「正月に聞いたことあるー!」「ルパン三世の曲も尺八で演奏できるんだ!!」

子供たちは、日本らしさが詰まった音色に聞きほれていました。

実際に琴と尺八の体験会もあり、琴では「さくら」を、尺八では音出しをしました。

琴は弦をはじく強さで音が変わったり、尺八は口の動きと吹き方の工夫で音が出るようになったりなど体験会を通してたくさん学ぶことができました!!

日本の伝統的な楽器に触れ、より一層日本の文化について興味を持つ児童も多くいました!

【陸上部】陸上部内大会開催中!

現在、2023年の活動を締めくくる陸上部内大会が行われています。本校の陸上部は、5月に行われた市内陸上競技大会において「男女総合4位入賞」を果たし、その後も希望者が千葉県内の大会に出場するなど、1年間精力的に活動してきました。現在行われている「陸上部内大会」は、児童一人ひとりが1年間の努力の成果を発揮し、お互いに讃え合うことを目的としています。

1日目(11/29)は「100m走」「80mハードル走」、2日目(12/5)は「走り幅跳び」「ボールスロー」「走り高跳び」、3日目(12/6)は「長距離走」「リレー」が行われます。保護者の方にもご参観いただけますので、是非お子様の頑張りをご覧になってください。

5年生が、6年生の競技する姿を見て「やっぱり6年生はすごいなぁ~!」と呟いていました。運動においては、歳を重ねていくうちに年齢による差が徐々になくなっていくものです。しかし、小学生においては、1学年の差はまだまだ大きいと言えるでしょう。先に述べた「市内陸上競技大会」においても、5年生の優勝記録が6年生の優勝記録を上回ることは稀です。今回の「陸上部内大会」でも同様のことが言えます。やはり1年間の努力の差は、それだけ大きいのです!

しかし、1年後にはきっと今の5年生が下級生にとって「すごい!」と言われる存在になっており、このサイクルが適切に循環していくよう、教員は毎年部活動指導を行っています。学級指導や教科指導では、味わうことができないことを部活動では経験することができ、それこそが醍醐味の1つです!近年、部活動については様々な世論が注目を浴びています。おおたかの森小学校では、今後もよりよい部活動の在り方を模索しながら、子どもたちと共に活動していきたいと思います。

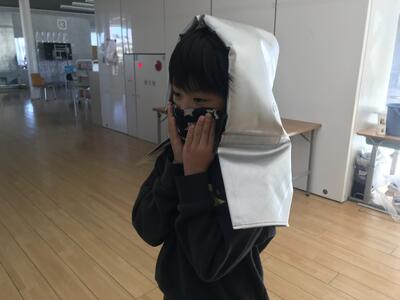

【全校】いざは普段なり!~小中合同避難訓練~

おおたかの森小中学校に加えて、おおたかの森センターの方々にも参加していただき、合同避難訓練を行いました。「地震により給食室から火災が発生した」という想定の下、校庭への避難を行いました。

事前に各学級で、地震による一次避難、火災による二次避難の仕方を確認しました。実際に大きな地震が来ると、命を守るために必要な机が動いてしまいます。そのため、机の下に入る際は必ず机の脚を押さえることが重要です。また、火災で発生する煙には有毒な一酸化炭素が含まれています。 一酸化炭素を吸い込むと、意識がもうろうとし、やがて呼吸ができなくなるなどして、死に至る危険があります。そのため、ハンカチなどで口や鼻を覆い隠すことが重要です。

避難訓練には「いざは普段なり」の心構えで臨むことが大切です!「練習は本番のように 本番は練習のように」避難することで、自分自身のかけがえのない命を守ることができます。大きな災害が起きないことが一番ですが、万が一のときは今回の訓練を思い出して、落ち着いて行動してほしいと思います。