ほごログ

郷土資料館【手作りおもちゃクラブ】を開催しました

令和6年12月8日(日) の午前と午後各1回ずつ、郷土資料館手作りおもちゃクラブ「パタパタを作ろう!」を開催しました。

おもちゃ作りの前に、春日部に伝わる伝説の紙芝居の読み聞かせをひとつ。

午前の部では「翁の経文」、午後の部では「幌墓の伝説」を読みました。

おもちゃ作りでは「パタパタ(板返し)」を作りました。

ご覧の通りの大盛況です!

パタパタはからくり部分の作製がやや難しいおもちゃなのですが、保護者の方の協力もあって、みんな上手に作れていました!

「できた!」と嬉しそうな声が響きます♪

この日は午前も午後も多くの方がご来場くださったのですが、午前にいたっては企画展示室から溢れるほど!今年から参加してリピーターになってくれた子が特に多かった印象です。

最後にお土産の缶バッジ作りをしました。

毎回バッジ作りを楽しみにしている子も多く、みんなだいぶ手馴れてきた感じがします (笑)

次回は年が明けて1月19日(日)に開催を予定しています。

おもちゃは新作「BB弾転がし」です。郷土資料館のおもちゃコーナーにある“ビー玉転がし”をミニサイズにしたものになります。

この日来てくれた参加者には、試遊用のBB弾転がしで遊んでもらい、評判も上々!実は以前ブログに開発風景を載せたものだったりします。

広報紙等でもまた告知をいたしますので、ぜひチェックしてみてください!次回もお待ちしています!

1月19日歴史文化講演会「タタラ山遺跡と花積下層式土器」を開催します

白岡市のタタラ山遺跡は、白岡市白岡に所在し、主に縄文時代前期(約6,000~5,000年前)の集落跡として知られ、40軒以上の住居跡や多くの花積下層式土器、また同時期の石でできた装飾品などが発見されています。

タタラ山遺跡の住居跡(縄文時代前期)

タタラ山遺跡で出土した花積下層式土器

一方、春日部市指定史跡・花積貝塚は、明治時代の文献にすでに紹介され、昭和3年(1928)に大山柏氏によって、初めて調査が行われています。その際に、縄文時代中期の土器と、縄文時代前期の土器が、上下に堆積している別々の貝層から発見され、中期と前期の土器の時代順が立証されました。「花積下層式」土器は、花積貝塚の下層から発見された縄文時代前期の土器が、その研究の発端になったことから命名されたものです。

しかしながら、大山史前学研究所に保管されていた花積貝塚の資料は、残念ながら昭和20年の空襲で焼失してしまいました。

また、これまで花積貝塚で発掘調査が何度か行われていますが、現在のところ、出土している花積下層式土器はとてもわずかで、郷土資料館でも破片を展示しています。

春日部市郷土資料館で展示している花積下層式土器

今回は、花積下層式土器が多く出土している白岡市タタラ山遺跡をとりあげます。

白岡市教育委員会で長年にわたりタタラ山遺跡の調査を担当され、花積下層式土器にも造詣が深い奥野麦生先生をお招きしご講演いただきます。皆さまのご参加をお待ちしております。

春日部市郷土資料館歴史文化講演会 奥野麦生先生「タタラ山遺跡と花積下層式土器」

講師:奥野麦生先生(白岡市教育委員会学芸員)

日時:令和7年1月19日(日)10時~12時

会場:春日部市教育センター

定員:100名(申込順)

申込受付:12月10日(火)8:30~ 電子申請受付

豊野小学校「獅子舞授業」~赤沼の獅子舞~ 行いました

12月5日(木)の5時間目、6時間目に第3学年が取り組んでいる総合的な学習の時間に「獅子舞授業」が行われ、教室に三匹獅子が現れました。

昨年11月に開校150周年記念の式典で、地域で代々、300年以上も継承されている、市指定無形民俗文化財「赤沼の獅子舞」「銚子口の獅子舞」が披露されたのを契機に、地域を調べ学ぶ学習である総合的な学習の時間で、本校はじめての獅子舞授業の実施に至りました。

本日は、赤沼民俗文化財保存会の4名が師走の忙しい中、講師として指導いただきました。授業をわかりやすく進めるにはと、大切な三匹獅子と神楽のお面、大太鼓やしめ太鼓、そして篠笛を持参いただきました。3年生の皆さんは、150周年記念に加え、かすかべ郷土かるた『赤沼の獅子舞をみて病せず』で獅子舞の存在を十分知っており、「神社のお祭りでもみたことがあるよ!」という声もあがりました。

5時限目は、講師から獅子舞の起源と歴史、豊作を祈る舞と神楽のいわれ、獅子舞に携わる農家長男から女性にも広がっていることなどを映像を用いて解説いただきました。3年生の皆さんも集中して耳を傾けてくれている様子が印象的でした。

▲一時間をとおして集中して耳を傾けてくれました

続く6時限目は、獅子舞に使われる道具、獅子頭、神楽面、そしてお囃子の太鼓や笛を実体験してみました。三匹獅子のちがい、ヒゲや後ろ髪は動物のどこの部分を材料にしているのか、お面は何でできているのか、講師の質問に答えながら、持ったり、被ったり、また、音を奏でながら、つぶさに道具を観察しました。最後の感想では、道具が意外と軽かった、獅子頭やお面を被ってみて、外が見えることがわかった、笛もレコーダーのようには簡単には吹けない、難しい楽器がわかったなど、多くの感想を聞くことができました。

▲本物の道具にみて、触れて、重さや材料、使い方について多くの質問があがりました

次回2月は、舞の基本、三番叟(さんばそう)を舞ったり、お囃子を奏でる予定です。地域の伝統文化に触れ、興味関心が芽生えたようで、非常に楽しい授業となりました。

次週、12日は赤沼の獅子舞の兄獅子である「銚子口の獅子舞」を継承する銚子口獅子舞保存会のみなさまが講師を行います。子供たちも楽しい授業を待ち望んでいます。

【出張授業】でばりぃ資料館in上沖小学校

令和6年12月3日(火)に上沖小学校に出向き、第3学年の児童に向けて「でばりぃ資料館」を開催しました。

学習室2と生活科室を使用し、「昔の学校・町の様子」と「昔の家の道具」について学習しました。

昔の学校・町の様子についての教室では、石盤(せきばん)というノートの代わりとして使用した学用品への反応がよく、「なぜこの道具を使っていたのか?」という質問にも「紙がなかった」「いや、鉛筆がなかった」「貧しかったから」など様々な意見が飛び交いました。回答を聞く前に一度自分で考えてみることで、たとえ間違っていたとしても理解は深まりますから、児童に考える機会も提供していきたいものです。

昔の家の道具についての教室では、羽釜(はがま)や黒電話、手回し洗濯機、火のしなどを展示・解説しました。

そして炭(すみ)に注目してみると、児童からは「キャンプで使った」「バーベキューで使った」などの声があがりました。つまり、家の「外」での利用です。昔だと炭は調理、暖房、家事など、家の「中」でも大活躍でした。

現在では「家電」という言葉の通り、家庭では電化製品を使うのが一般的ですが、今回持って行った家の道具は、電気を使用しないものがたくさんありました。今と昔の“動力”の違いを少し分かってもらえたかと思います。

終盤は時間の都合で自由時間をあまりとれませんでしたが、実物に触って体験してもらう機会が持てたことは児童にとっても貴重な経験になったと思います。

そんな中、上沖小3年生の中に郷土資料館の常連さんを発見しました!

資料館の“おもちゃ作り”や“なぞとき”にも積極的に参加してくれる子で、こちらとしてもとても印象に残っています。

彼も職員の顔を覚えてくれているようで、色々と話しかけてきてくれました!「また行きます!」という嬉しいコメントも♪

みんなと顔なじみになれるくらい、多くこども達に資料館に来てもらいたいな~と思いながら帰路につきました。

これからも団体見学、でばりぃ資料館など、ぜひ郷土資料館をご利用ください!

【手作りおもちゃクラブ】パタパタを作ろう!

12月8日(日)に“手作りおもちゃクラブ”を開催します。

今回作るおもちゃは「パタパタ(板返し)」です。

資料館のおもちゃコーナーでも人気があるのですが、手にしたところでどう遊んでいいものか、ぱっと見では分からない不思議なおもちゃでもあります。

手持ちの部分をかえして、一番上の板をひっくり返すと、連なる板も連動してパタパタっとひっくり返るからくりおもちゃなんです。

遊び方はコチラ

手作りおもちゃクラブでは5枚の板を使用して作りますが、その気になれば10枚でも20枚でも板を使って、なが~いパタパタが作れます!

ぜひ作り方をマスターしてください!

手作りおもちゃクラブは申込不要、おもちゃの材料も資料館で用意しています。

当日の午前10時30分と午後2時からの計2回開催しますので、お時間までに郷土資料館にお越しください!

【手作りおもちゃクラブ】

日時:令和6年12月8日(日)午前10時30分~・午後2時~

場所:春日部市郷土資料館(春日部市粕壁東3-2-15)

内容:蓄音機と紙芝居の上演

おもちゃづくり(パタパタ)

費用:無料

申込:不要(開催時間までに郷土資料館にお越しください)

11月の考古学関係展示会、イベント情報

11月の近隣博物館・資料館の考古学情報をお届けします。

(毎月28日ごろに掲載します。随時、情報を更新します。)

(春日部市郷土資料館)

・1月19日(日曜日)歴史文化講演会 奥野麦生氏「タタラ山遺跡と花積下層式土器」12月10日8:30より申し込み開始 電子申請はこちら

(東部地区文化財担当者会リレー展示ー都鳥が見た古代)

・12月1日(日曜日)まで 羽生市郷土資料館 (パネル展)

・12月14日(土曜日)~1月13日(祝日・月曜日)まで 越谷市立図書館 (パネル展)

(展示会_閉会日順)

・12月1日(日曜日)まで 埼玉県立さきたま史跡の博物館(行田市) 令和6年度 企画展「古墳時代の装い-おしゃれな古代人-」

・12月1日(日曜日)まで 観音塚考古資料館(群馬県高崎市) 令和6年度 第36回企画展「地方から見た律令国家成立前夜 - 群馬の7世紀史を考える -」

・12月1日(日曜日)まで 大田区立郷土博物館(東京都大田区) 「矢を放て!~関東の弓矢、1万年~」

・12月8日(日曜日)まで 東京国立博物館(東京都台東区) 挂甲の武人国宝指定50周年記念 特別展「はにわ」

・12月8日(日曜日)まで 北区飛鳥山博物館(東京都北区) 秋期企画展「台所(キッチン)の考古学-食にまつわる道具の歴史-」

・12月8日(日曜日)まで あつぎ郷土博物館(神奈川県厚木市) 特別展「ドグウ集まれ!」

・12月15日(日曜日)まで 草加市歴史民俗資料館(草加市) 秋季企画展「古墳時代の草加地域」

・12月15日(日曜日)まで 市原歴史博物館(千葉県市原市) 令和6年度特別展「旅するはにわ-房総の埴輪にみる地域間交流-」

・12月15日(日曜日)まで 常陸大宮市歴史民俗資料館(茨城県常陸大宮市)令和6年度企画展「弥生の墓」

・12月22日(日曜日)まで 国立近代美術館(東京都千代田区)「ハニワと土偶の近代」

・12月22日(日曜日)まで 本庄早稲田の杜ミュージアム(本庄市)「埴輪ー本庄とその周辺地域における埴輪の導入から終焉まで」

・12月27日(金曜日)まで 石岡市立ふるさと歴史館 (茨城県石岡市) 第38回企画展 「舟塚山古墳の埴輪」

・1月26日(日曜日)まで 岩槻郷土資料館(さいたま市岩槻区) 「ミミズク土偶の世界 ~埼玉のミミズク土偶大集合~」

・2月2日(日曜日)まで 飛ノ台史跡公園博物館(千葉県船橋市) 「縄文と弥生―船橋の縄文晩期と弥生時代―」

・2月16日(日曜日)まで しもつけ風土記の丘資料館(栃木県下野市) 令和6年度企画展「下野市内の遺跡Ⅲ 飛鳥・奈良・平安時代」

・3月2日(日曜日)まで 千葉市立加曽利貝塚博物館(千葉県千葉市) 令和6年度企画展示 加曽利貝塚E地点・B地点発掘100周年記念「あれもEこれもE―加曽利E式土器(総括編)―」

(現地説明会)

・12月8日(日曜日)・9日(月曜日) 高輪築堤跡(東京都港区) 港区教育委員会

(講演会)

・12月7日(土曜日)プリミエール酒々井文化ホール(千葉県酒々井町) 史跡墨古沢遺跡国史跡指定5周年記念講演会「墨古沢遺跡」(要申込11/29まで) 酒々井町教育委員会

・2月1日(土曜日) 県民共済みらいホール(神奈川県横浜市中区)三都県公開セミナー 「墓・ムラ・縄文人―縄文後期前葉の集落様相―」(要申込12/27まで)埼玉県埋蔵文化財調査事業団

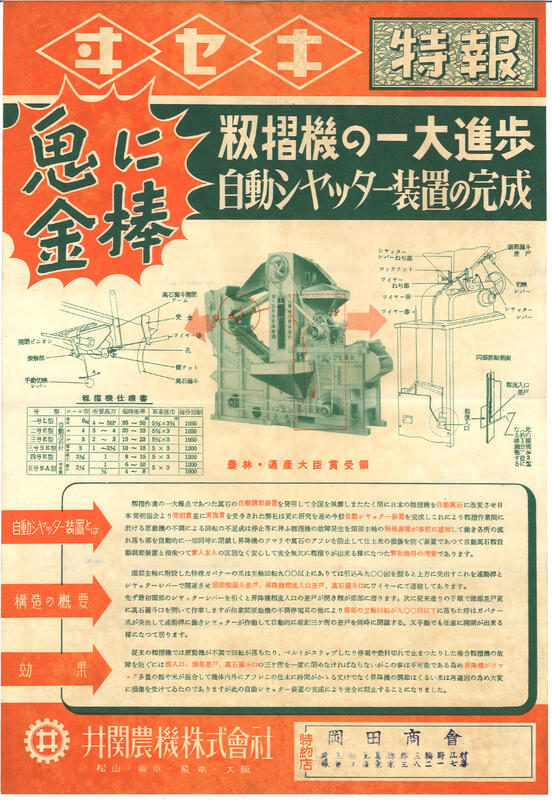

#ハルカイト 見学のススメ(4) 大型改良農機具

ハルカイト(大凧文化交流センター)の展示室には、郷土資料館では展示できない大型の民具が並んでいます。

今日は、その一つ「籾摺り機」に焦点をあててみましょう。2階の展示室3では、改良された大型農機具を陳列しています。

動力は人力や家畜(馬・牛)ではなく、石油で動く発動機です。エンジンを動かし、歯車を回して、ベルトを動かします。

大型で重量のある民具ですが、展示する機会もなく、皆さまに披露する場がありませんでした。資料館や博物館では、古い道具を展示する機会が多く、動力で動く改良された農機具を正面から展示することは、それほど多くないようです。そういう意味で、この籾摺り機はとても貴重だと思います。

展示の趣旨としては、産業技術が合理化・効率化され、社会が豊かになっていく。「農村から町へ」というイメージですが、パネルがなく言葉足らずな感じもします。

さて、展示設置にあたっては、階段やエレベーターで持ち上げることが難しい重量物だったので、

業者さんにクレーンで吊って搬入していただきました(今年の夏ごろ)。空飛ぶ籾摺り機です。レアな写真です。

さて、館で資料を取り扱っていたところ、ハルカイトの籾摺り機と同型の農機具のチラシを発見しました。

残念ながら、資料の年代が不明ですが、下の販売店が三輪野江村(昭和30年合併し吉川町となる)とありますので、昭和20年代ではないかと思われます。

「鬼に金棒」という言葉は、あまり使わなくなりましたが、発動機の自動籾摺り機が、当時いかに画期的な籾摺り機であったことがわかるチラシです。

現状、ベルトが紛失し、発動機とつなぐことができず、また発動機も動かすことが叶いませんが、町の農産業を支えてきたことを物語る道具です。

戦後の農機具は、博物館や資料館ではあまり展示されない、珍しいものだと思います。ぜひご覧ください。

【講座ができるまで(後編)】“しめ縄づくり”はこうして開かれる

先日のブログで、しめ縄づくりの講座が開催されるまでの道のりについてお話させていただきましたが、今回はその後半戦です。

稲わらを干して、青の色味が抜けてきた11月某日。

藁すぐりという“ハカマ”を取って、藁の茎だけにする作業を行いました。

乾燥してゴワゴワした稲わらの下葉を丁寧に取っていくと、ピンとした茎が現れます。体感ですが、体積的には1/2~1/3くらいに減る印象です。

4人で3時間程度作業し、できるのは25束くらいでしょうか。実際には“縄ない”の工程にも稲わらを使用するため、しめ縄20本分程度になります。今年は粕壁市民センター(中央公民館)でもしめ縄作りを開催するため、この倍量は必要です!

講座当日の朝には、藁打ちを行います。

稲わらを水で濡らし、木槌で叩いて繊維をほぐしていきます。

12月の冷たい水にも負けず、講座を楽しみにしてご来場くださる皆さんのために朝から頑張ります!

こうしてしめ縄作り講座は開催されます!

どうしても準備に要する時間や当日の人員確保の都合のため募集人数が増やせず、定員オーバーにより参加をお断りすることもあり大変心苦しいのですが、毎年受講者の方からは“非常に満足”とのお声を多くいただき、主催者側としてもありがたく、やりがいのある講座です!

今年のご予約も満員となりました。

講座ご予約済みの方、当日お待ちしております!

ブログを読んで興味を持ってくださった方、次年度も開催予定ですので是非チェックしてみてください!

放課後子ども教室 幸松っ子くらぶ「郷土カルタすごろくで遊ぼう」

令和6年11月18日(月)に幸松小学校で行われた放課後子ども教室「幸松っ子くらぶ」で、“郷土カルタすごろくで遊ぼう”を開催しました。

幸松小学校の各部屋で、児童たちがそれぞれ興味のある活動に参加するイベントです。

昨年度も郷土カルタすごろくを携えて幸松小に伺う予定だったのですが中止になってしまったので、2年ぶりの開催となりました!

すごろくの前にはひとつ紙芝居を読みました。

「牛島の藤の伝説」というお話で、紙芝居の内容は知らないまでも、牛島の藤なら知っているという子はチラホラ。

お話の中に、この後のすごろくを有利に進めるヒントがあると伝えると、みんな真剣なまなざしで聞いてくれました(笑)

いよいよメインイベントの郷土カルタすごろくです!

サイコロの出目の数だけ進む通常のすごろくとは違い、出目に割り当てられたマスにワープするオリジナル仕様です!

大きなサイコロを振ります!

これだけでも楽しそう♪

すごろくのマスの中には「幸松チャンス」というクイズに答えてポイントをゲットできるマスがあり、それが大盛り上がり!

じっくり時間をかけて考え、思い出し、相談するという、勝負にかける真剣な思いが伝わってきます!こども達にとってはすごろくと言えど、もはや遊びではないのです!

すごろくの後には、郷土資料館の紹介を兼ねて、持参した昔のおもちゃでも遊んでもらいました!

毎回“すごろくでどの程度楽しんでもらえるだろうか”と、ちょっと心配な部分もあるのですが、そんな心配を吹き飛ばしてくれるこども達のはしゃぎっぷりでした!

今度はぜひ郷土資料館にも遊びに来てください!

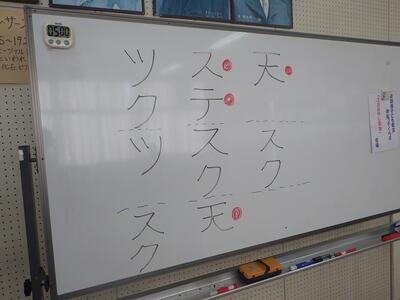

幸松小学校 放課後子ども教室で「おはやし教室」を開催しました

学校付近のカエデやイチョウの木々もようやく色鮮やかな紅葉時期を迎えた11月18日(月)の放課後、幸松小学校放課後子ども教室『幸松っこくらぶ』が校内各所で開催されました。当日は、郷土資料館による”郷土カルタすごろくで遊ぼう”のほか、先生OBによる紙飛行機づくりなどの様々な催しと共に、市指定無形民俗文化財「不動院野の神楽」を継承する東不動院野神楽保存会の皆さまから指導いただく「おはやし教室」の第4回目も行われました。

1年生を中心に6年生までの10名が参加。今回初めて参加するという1年生は緊張した表情で両手に太鼓のバチを握り、一生懸命、お囃子の基本曲である『ニンバ』に取り組みました。

まずは太鼓代わりにタイヤを取り囲み、「天/スク/ステ/スク/天・ツク/ツ/スク」のリズムを体感し、順番で実物の太鼓と締太鼓を叩きました。途中、今回不在の保存会会長さんの篠笛の音色をスマートフォンからBGMで流しながら祭り囃子を奏でました。

この教室の参加を契機に、今や高校生や大学生となり保存会では立派な囃子手や舞手として後継者を担っている方もいらっしゃいます。前回のおはやし教室の参加者では、3名が保存会の練習にも参加されたとお聞きすることができました。地域の伝統芸能がこうした機会を契機に着実に継承されますよう、よろしくお願いいたします。