ほごログ

出張授業「江戸時代の旅籠について」in県立春日部女子高

2月10日(月)、県立春日部女子高等学校にて、出張授業を実施しました。

今回は「かすかべし出前講座」の枠組みで、日本史探求の授業で春日部の近世について学芸員に話してもらいたいと、ご依頼をいただいたものです。

春日部の近世といえば、日光道中。そして、かつての宿場町が女子高から間近にあるということで、今回は、粕壁宿の旅籠についてお話しました。通学路と並走する道が日光道中、すぐ近くが旧宿場町だったこと、知らない方が多かったようです。

授業では、旅籠が発行した領収書や、宿場町に残された古文書・古記録を紹介しながら、旅籠利用の実態や、飯盛旅籠、そして飯盛旅籠で働かせられた飯盛女(飯売女)について、詳しくお話ししました。また、旅籠高砂屋の屋敷絵図面を傍らに、高砂屋に宿泊したイザベラバートの日記や浄瑠璃太夫竹本染太夫の日記などを一緒に読みました。

上の話題(ネタ)は、以前の企画展「旅の途中でひとやすみ」展の成果をもとに仕込んだもの。市民一般の方向けにも何度かお話ししたことのあるもので、普段は90分間でお話しています。今回はそれをギュッと凝縮させましたが、上記の通り、盛沢山の内容だったので、高校の授業55分間、ノンストップでしゃべりっぱなし。話す方も聞いている方も疲れる授業となってしまいました。

けれども、辛抱強く話を聞いてくれた方や、メモを取りながら、時折頷いてくれた方もいました。竹本染太夫の日記に登場する鶴沢万吉と高砂屋おそよとのエピソードに、ほほ笑んでくれた方もいました。

今回は、「粕壁宿の旅籠は、史料でみるとこういうことがわかるんだ!」という、地域史(地方史)としては至極まっとうな内容でしたが、一方的にお話しする形に終始しました。この点は、担当者の人間性(?)や力量に関わるところが大きいと思いますが、反省すれば、私たち学芸員の普段の取り組む地域史(地方史)に関係しているように思います。

地域史(地方史)とは、地元に残される資料に基づきながら、事実を確定させていき、当時の地域(地方)の社会像を明らかにする取り組みです。今回でいえば、粕壁宿オリジナルの資料だけを使って、話を組み立てています。地元に資料が遺されていなければ、明らかにすることができない、わからない、のです。だから、他地域の資料や事例を踏まえるのは「必要ない」。結果、地域の歴史として微細な事実は深まり、地元の方は満足しますが、一般論には昇華しづらいのです。

授業を終えて痛感したのは、学校の授業においては、他の事例を踏まえながら、地域史の断片的な情報を補い、歴史の全体像、時代の特徴などより普遍的な問題へと帰結する必要があることです。それは、上記の地域史(地方史)とは別の次元にある。私たち学芸員は、地域の個別事例にどうしても執着してしまうのですが、地域史(地方史)に胡坐をかかず、他地域の類例や事例を広く理解し、地域個別の事例を一般論のなかに位置付けていく必要があるように感じました。そうした視点があれば、生徒の皆さんの意見・感想を聞き、対話して双方向的な授業ができたように思えます。

いずれにしても、高校生の授業として皆さんに話すに相応しい内容だったのか、話し方、伝え方も見直す必要性を感じました。

博学連携に熱心な先生方のご協力もあり、話した側の学芸員は様々な気づきを得る事になりました。当方どもといたしましても、今後とも、太く長く連携できますことを願っております。先生方、生徒の皆さん、どうもありがとうございました。

【出張授業】でばりぃ資料館in幸松小学校

2月7日、幸松小学校にて「でばりぃ資料館」を開催しました。

幸松小さんは、郷土資料館のヘビーユーザーです。今年度、出張授業などで伺うのは三度目。

今回は、3年生の社会科学習。昔の暮らしや町の移り変わりについての学習です。

以前「幸松っ子くらぶ」の双六大会で一緒に遊んだ子どもたちもいました。こちらも、あちらも顔を覚えていて、もう顔なじみです。

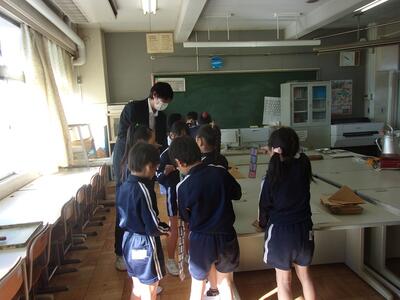

今回の出張授業では、もちろん郷土資料館から出前してきた資料とともに、郷土資料が展示されている「幸松ルーム」を活用し、昔の道具に触れ、体験してもらいました。

普段は見慣れない道具をまじかにして、3年生の皆さんは興奮状態でした。

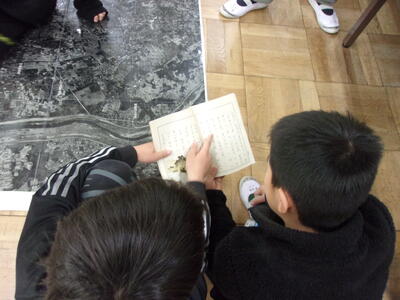

また、図書室では、1960年代の航空写真をみたり、昔の学校で使った道具や教科書をみたり。幸松小の周りや町の様子、学校の移り変わりについて、お話を聞いてもらいました。

郷土資料館特製のワークシートも併用しながらお話させていただきました。今日の体験を活かして、社会科の学習を深化させていただけると幸いです。

次は、幸松小の皆さんが郷土資料館に来る番です。ぜひ、おうちの方と一緒に遊びに来てください。

来週も再来週も、2月中は市内小学校のでばりぃ資料館が目白押しです。ダブルヘッダーの日もあります。メジャーリーガーの気分になって、楽しみたいと思います。

豊野小学校「獅子舞授業」~赤沼の獅子舞 第2回目~を行いました

2月6日(木)、豊野小学校第3学年の「総合的な学習の時間」では獅子舞授業が行われました。

昨年12月に引き続き、通算で3回目の授業となり、赤沼の獅子舞は2回目の授業になります。

本日は、お忙しいところ、赤沼民俗文化財保存会から9名お越しいただき、ご指導いただきました。

今回の授業テーマは「舞に挑戦してみよう!!」ということで、笛や太鼓も含め、実際にお祭りで舞われている『三番叟(さんばそう)』に挑戦しました。教室ではなく体育館での授業となりました。

『三番叟』は獅子舞を舞う場を鎮め、清める意味を持つ舞で、お祭りで披露される最初の舞となります。まずはお手本の披露です。

続いて4グループに分かれ、舞と笛、太鼓の練習をしました。練習のあとはステージ上での発表となります。果たして上手く舞うことができるのでしょうか。

(左上)講師の方のお手本をもとに舞の練習。みなさん身のこなしが軽い

(右上)大太鼓、小太鼓に分かれての練習。大太鼓はリズムをとるのが難しそう

(左)いつも吹いているリコーダーとの違いは?音は上手く出たでしょうか

短時間の練習でしたが、みなさん集中して真剣に取り組んでくれました。

さあいよいよステージでの発表です。

さすがに笛や太鼓は短時間でマスターすることは難しかったようですが、舞はしっかりと舞うことができていました!子ども達からは、「難しいと思っていたが、教えてもらって上手に舞うことができた」や「また挑戦してみたい」といった感想があり、とても楽しく有意義な時間となりました。

赤沼民俗文化財保存会の皆様、お忙しい中また寒い中、ありがとうございました。次週は銚子口獅子舞保存会の方々を迎えての授業となります。

またこのブログでもお知らせしているとおり、今週の日曜日(2月9日)は中央公民館で”民俗芸能公開事業”を開催します。この獅子舞授業に携わっていただいている「赤沼の獅子舞」、「銚子口の獅子舞」が同じ会場で披露される貴重な機会ですので、ぜひ会場まで足をお運びください。

【出張授業】でばりぃ資料館in小渕小学校

令和7年2月5日(水)に小渕小学校に出向き、第3学年の児童に向けて「でばりぃ資料館」を開催しました。

今日は“ちいちゃんの時代にタイムスリップ”というテーマで、2つの空き教室を使用し、「60年前の春日部の様子・昔の家庭の道具」と「昔の学校の道具・昔の遊び」について学習です。

空中写真を観察し、昔は小渕小の周りが田んぼや畑だったことを知りました。また昔の炊事に使用した“羽釜”や、洗濯の時に使用した“洗濯板”“手回し洗濯機”なども紹介しました。

60~100年くらい前の学用品についても学びます。探検シートを使い“石盤(せきばん)”についてのお勉強です。100年くらい前はまだノートが高かったため贅沢には使えず、代わりに石盤を使用して文字や計算の練習をしていました。

電気を使わないで遊ぶことのできる昔のおもちゃたち。

郷土資料館のおもちゃコーナーにも置いてある“板返し(パタパタ)”など、初めて見るからくりおもちゃに大興奮していました!

「ぜったい資料館行く!」と言ってくれた児童さん、待ってますよ(笑)

ありがたいことに今年は“でばりぃ資料館”の依頼がたくさん届いており、2月だけでも10校の小学校にお伺いする予定です!

職員一同、児童のよい学びになるよう頑張って出張ってきます!

作家三上於菟吉の講演会を開催しました。関連の特別展示は開催中です。

令和7年2月1日(土)午後、大凧文化交流センター ハルカイト において、大正文学研究者である湯浅篤志先生をお迎えして、三上於菟吉顕彰会と共催で歴史文化講演会「『百万両秘聞』の中の春日部」を開催いたしました。

ご講演は春日部市西宝珠花が舞台の一つとなっている「百万両秘聞」について、三上於菟吉の作品の中での位置、作品に見られる江戸川と西宝珠花周辺、大正から昭和初期にかけての大衆文化、映画と作品との関連などをわかりやすく解説していただきました。市民の方をはじめ、市外・県外からも含めて50名近くの方が受講され、大変好評のうちに終えることができました。

作家三上於菟吉は、明治24年(1891)桜井村木崎(現春日部市木崎)に生まれ、昭和19年(1944)幸松村八丁目(現春日部市八丁目)で亡くなった、大正から昭和前期を代表する大衆作家です。代表作「雪之丞変化」は、何度も映画化され、現代でもドラマや演劇の原作となっています。昭和10年(1935)に直木賞が創設されると、初代の選考委員を務めました。

後半には、1月に『百万両秘聞』を復刻された直木賞研究者の川口則弘先生と三上於菟吉顕彰会会長を交えて、トークショーを開催し、楽しいお話を伺うことができました。

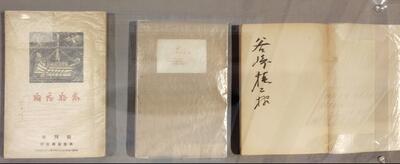

イベント開催に合わせまして、3月2日(日)まで、大凧文化交流センター ハルカイト(火曜休館 火曜が祝日の場合は翌平日休館)、庄和図書館(期間中休館日なし)、郷土資料館(月曜・祝日休館)では、三上於菟吉を特集した展示を開催し、各会場を巡るスタンプラリーを開催しております。ハルカイトでは旧制粕壁中学校時代に作品を投稿した雑誌「文章世界」を、庄和図書館では関連図書を、郷土資料館では谷崎精二へ献本した処女作『春光の下に』などを展示しております。

▲大凧文化交流センター ハルカイト の特別展示

雑誌「文章世界」 雑誌「早稲田文学」 処女作「春光の下に」 三上於菟吉全集 長谷川時雨全集

▲郷土資料館での特別展示

雑誌「しれえね」 処女作「春光の下に」(谷崎精二へ献本) 他に自筆書簡・色紙・短冊など

郷土ゆかりの作家三上於菟吉と作品につきまして、皆さまが訪ねていただける機会となりましたら、幸いです。

【出張授業】でばりぃ資料館in武里南小学校

令和7年2月4日(火)に武里南小学校に出向き、第3学年の児童に向けて「でばりぃ資料館」を開催しました。

武里南小の3年生は、実は昨年の9月に郷土資料館に見学に来てくれています。

見学に来たことがまだまだ記憶に新しいようで、どうやら職員の顔まで覚えている様子♪

普段よりちょっと親近感のわくでばりぃ資料館の開催となりました(笑)

今日は少人数教室と多目的室の2部屋を利用しました

少人数教室では、空中写真から約60年前の武里南小周辺の様子を観察したり、千歯扱きを使って脱穀の体験をしました。

千歯扱き体験の時には、児童から「おぉ~!!」と、大盛り上がり!もはや脱穀フェスです!

しかしながら、力を使うこと、手間や時間がかかることなど手作業の大変さも伝えられたと思います。

多目的室では昔の家庭や学校で使われていた道具の紹介をしました。

機械化される以前の洗濯や炊事の仕方など、今では見ない道具に児童は目を輝かせていました。

最後に感想や質問をもらったのですが、「昔の人が使っていたものが知れてよかった」「昔の人の道具の工夫が知れてよかった」など、現在とは異なる知恵と工夫で暮らしていたことを実感してもらえたようです!

話を聞くときはしっかりと聞き、楽しむときは存分に楽しむ姿が印象的な武里南小3年生でした!

≪まもなく開催≫第11回春日部市民俗芸能公開事業「伝える、つなげる、獅子舞の未来」

第11回春日部市民俗芸能公開事業「伝える、つなげる、獅子舞の未来」の開催まで、残り1週間を切りました。

職員も当日に向けた準備に奔走しています。

開催に向けて、公演の見どころを紹介します!

その1…“ここでしか見れない”

公開事業って…?無形民俗文化財となっている伝統芸能はいつでもどこでも見れるわけではありません。

普段は神社の境内で神様に向けて奉納される年中行事。そのため、年に数回しかチャンスはありません。

ですが…公開事業では特別に、舞台上で披露していただきます。複数団体による公演も本日のみどころのひとつ。さらに、保存会のベテランさんからわかりやすい解説つきです!

その2…“保存会の特色”

市内に8つある無形民俗文化財保存団体のうち、「銚子口の獅子舞」「赤沼の獅子舞」を継承する2つの団体が出演、獅子舞を披露いただきます。

今年はどちらも獅子舞を継承する団体で、衣装や舞、お囃子、そして獅子頭にも、細かい部分に違いが見られます。

同じルーツを持っていても、守り伝えてきたなかで特色が出るがおもしろい部分です。

公開事業も11回目となりますが、この2団体の組み合わせで獅子舞をご覧いただける機会も公開事業ならではのチャンスです。

- 銚子口獅子舞保存会

元禄10年(1697)に、越谷市の下間久里から伝わった獅子舞です。 「一人立三頭獅子舞」という形式で「天狗の舞」や「出端の舞」など、勇壮な舞が特徴的です。毎年1月、7月、10月の年3回、銚子口香取神社で獅子舞が公開されます。今回の公演では、3匹獅子の息が合った所作を特徴とする「津島の舞」が見どころです。 - 赤沼民俗文化財保存会

享保3年(1718)に、伝わった銚子口、東中野の獅子舞と同じ系統の獅子舞です。勇壮な舞が特徴で、獅子舞と神楽が共存することから、「神楽獅子」とも呼ばれています。毎年7月、10月の年2回、赤沼神社で獅子舞が公開されます。今回の公演ではめでたい「鯛」を釣り上げる「さかなつり」や豊作を祈願する「弓くぐり」が披露されます。

その3…“未来へつなげる獅子舞”

今回のテーマ「伝える、つなげる、獅子舞の未来」は、近年保存会が直面している「後継者不足」が関わっています。

江戸時代より300年以上続いてきた伝統芸能も、これまでと同じように継承していくには様々な困難が伴います。

今回出演していただく両保存会が特に取り組んでいる、子どもや女性にも後継者になってもらうこと。

今年度には豊野小学校への「獅子舞授業」が始まったり、新たな女性舞手も地域からも誕生しました。次世代への文化継承へ向けて活動する両保存会にとっても飛躍の年となりました。

当日は、子ども獅子や女性舞手による演目も予定しています。

さて、ここまで第11回公演のみどころを簡単に紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

はじめて見るという方も、すでに知っているという方も、興味を持ってくださった方は会場まで足を運んでいただけると嬉しいです。会場でお待ちしています!

~当日の情報はこちら~

日時:令和7年2月9日(日曜日)午後1時10分~午後3時20分《予定》「

会場:粕壁市民センター(中央公民館)講堂兼体育館

出演団体:銚子口獅子舞保存会、赤沼民俗文化財保存会

定員:300人(無料、申込不要)

当日予定演目:

銚子口の獅子舞「道中流し」、「天狗の舞」、「出端の舞」、「中の舞」、「三切りの舞」、「津島の舞」

赤沼の獅子舞「宮入り」、「三番叟」、「太夫獅子の出端」、「神楽 さかなつり」、「太夫獅子の練り」、「弓くぐり」、「ぶっきり・さんぎり」

さらに詳しく知りたい方は春日部市ホームページまで↓

https://www.city.kasukabe.lg.jp/eventjoho/eventjoho_bunka_geijutsu/24335.html

市民の方から、戦後の小中学校の通信簿をご寄贈いただきました

郷土資料館には収蔵品が数えられるだけで9万点ほどありますが、その約9割は、市民の皆様からの寄贈品、寄託品で成り立っています。

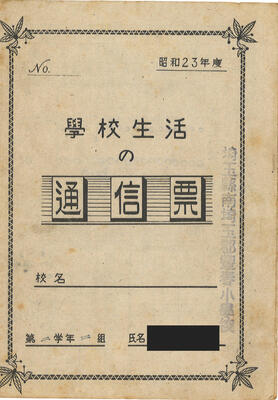

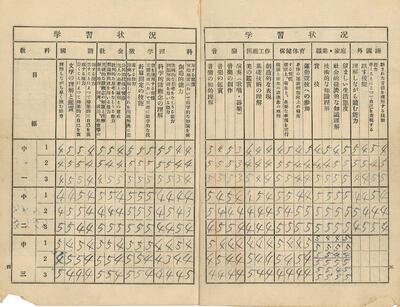

先日、豊春小学校、豊春中学校の卒業生の方から、ご自身の通信簿(通知票)をご寄贈いただきました(画像のお名前は伏せています)。

まず、驚いたのは、小学校1年生~6年生、そして中学校1~3年のものがすべてそろっていること。

小学校1年の通信簿は、昭和23年(1948)3月付けですから、豊春村立豊春小学校です。資料は下の通り。

この年度(昭和22年9月)にはカスリン台風による水害も発生しています。戦後、直後とあって物資等がまだ豊かになかった時代でしたから、わら半紙にガリ版刷りの簡素な通信簿兼修了証です。紙質は決して良いとはいえないので、「よくぞ遺った」と思える通信簿です。戦後の学校・教育の様子をよく伝えてくれる大変貴重な資料です。

2年生からは、業者が印刷した規格化された通信簿となります(最初の画像は2年生のもの)。

寄贈者の方からもお話いただきましたが、当時は、給食はまだなく、学校にお弁当を持ってきていたそうです。卵焼きや梅干しがあれば上等だったそうで、貧しい家庭では、ごはんの下に芋を敷き、かさまししたお弁当だったそうです。また、小学校5年生のころまでは、疎開していた家庭がいたそうです。

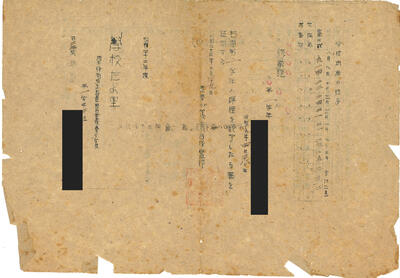

中学校の通信簿も興味深いものになっています。

中学校の通信簿は、1年から3年までの共用で、五段階評価になっています。

当時の世相がうかがえるのは、画像の右隅の欄。

寄贈者いわく、「当時、豊春中では高校へ進学する人はほとんどいなかった。中学校三年生になると、英語(外国語)の授業はやらず、裁縫など家庭科の授業をした」とのこと。当時は、中学校を卒業し、家業(農家)を継ぐ人、職人の弟子になって仕事を身に着ける人が多かったそうです。豊春中学校だけでなく、周辺の中学校も同様だったそうです。

資料から時代がみえるのは、寄贈いただいた方のお話しや様々な想いがあってのこと。

今回の寄贈にあたって、カスリン台風のことや、戦後直後の学校の様子、豊春地区の様子など、さまざまなこともご教示いただきました。資料だけでなく、伺ったお話しもきちんと記録・保存し、郷土資料館の事業に活用させていただきたいと思います。

ご寄贈者の方、お取次ぎいただいた関係者の皆様に感謝申し上げます。

【東部地区文化財担当者会リレー展示_都鳥が見た古代】八潮市立資料館で「八潮はじまりのムラ」が開催されています

八潮市立資料館で東部地区文化財担当者会リレー展示「八潮はじまりのムラ」が開催されています。

八潮市立資料館は、東武スカイツリーライン草加駅の東方、約2㎞の場所にあり、草加駅東口からバス、徒歩で行くことができます。

展示は、主に2階の企画展示室で行われ、約180点の資料が所せましと並べられています。

写真は産地別の須恵器の展示です。奈良時代、平安時代の須恵器は、”かま”で焼かれますが、関東地方では、関東平野を囲む丘陵地帯に”かま”がつくられ、それぞれの”かま”で使っている粘土が変わります。須恵器に含まれる細かい粒子などを虫眼鏡で観察することによって、その須恵器がどこの”かま”で作られたものか、推定することができます。

展示では、八潮市の八條(はちじょう)遺跡の資料も多く展示されています。八條遺跡は、約1200年前の平安時代の集落で、八潮市域の「はじまりのムラ」です。

また八條遺跡の周辺には、古代に作られた「八條条里(はちじょうじょうり)」が広がっていたと言われ、八條条里に関する資料も展示されています。

企画展がはじまった1月25日(土曜日)の午後、考古学講座受講者の皆さんと、八潮市立資料館の学芸員さんに解説いただきながら展示を見学しました。説明をききながら、たくさんの資料をじっくり見ていると、あっという間に2時間が過ぎてしまいました。

展示の詳細は下記の通りです。2月23日には、東部地区文化財担当者会のメンバーが講演するリレー講演会も開催します。

●東部地区文化財担当者会40周年記念リレー展示「八潮はじまりのムラ」

会期:1月25日(土曜日)から3月9日(日曜日)

開館時間:9:00から17:00

休館日:月曜日、2月12日、2月25日

入館料:無料

展示解説会

第1回 令和7年2月1日(土曜日)午後2時から3時まで

第2回 令和7年3月2日(日曜日)午後2時から3時まで

申込:不要

八潮市立資料館へのアクセス:東武スカイツリーライン草加駅東口から八潮駅北口行き、八潮団地行き、木曽根行きバスで「手代橋(てしろばし)」下車、徒歩5分

●東部地区文化財担当者会40周年記念リレー講演会「考古学から埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代を考える」

日時:2月23日(日曜日・祝日)13:30から17:00

場所:八潮市立資料館(八潮市大字南後谷763番地50)

定員:70人(申込順)

費用:無料

講師:鬼塚知典(春日部市)、守谷健吾(杉戸町)、篠田泰輔(行田市)、杉山和徳(白岡市)、関絵美(八潮市)、油布憲昭(幸手市)

申し込み:電話(048-997-6666)、窓口、電子申請

*リレー展示は、下記日程で開催予定です。

1月25日から3月9日 八潮市立資料館 資料展示

3月15日から4月8日 白岡市立歴史資料館 資料展示

4月12日から4月29日 吉川市中央公民館 パネル展示

5月3日から5月25日 久喜市立郷土資料館 資料展示

6月3日から7月21日 幸手市郷土資料館 資料展示

7月29日から8月24日 蓮田市文化財展示館 資料展示

9月5日から9月19日 加須市パストラルかぞ パネル展示

10月24日から11月26日 三郷市わくわくライブラリ― パネル展示

令和8年1月6日から3月1日 宮代町郷土資料館 資料展示

展示の元になっている東部地区文化財担当者会報告書第9集「埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代」も好評発売中です。詳しくはこちら

川辺小学校の3年生が郷土資料館を見学しました

令和7年1月31日(金)に川辺小学校の3年生が郷土資料館を見学しました。

今日は社会科の校外学習の日とのこと。

3年生2クラスが1クラスずつ入れ替わる形で市役所本庁舎と郷土資料館を見学です。

市役所から郷土資料館までは歩いて移動してきたらしく、川辺小のこどもたちにとっては見慣れない景色の中を歩くだけでも特別感があったのではないでしょうか。

郷土資料館では縄文時代の竪穴建物の模型前での解説、江戸時代の粕壁宿模型前での解説、そしてくらしのうつりかわり展で60~100年くらい前の人々の暮らしの様子を解説しました。

竪穴建物の「炉」には、建物内部の照らす“照明”、調理をするための“コンロ”、暖を取るための“暖房”としての役割がありました。現代においても生活する上で火を使うことがありますが、電気のない時代は、炉という一つの火に様々な役割を持たせていたんです。

粕壁宿は日光街道の宿場町の一つです。

江戸から粕壁宿までは約35.6km。江戸から日光へ向かう初日の宿場町として使われることもあったようです。

企画展示室では昔の生活に使われた道具などの展示を見てもらい、さらに脱穀のときに使われた“千歯扱き(せんばこき)”の体験をしてもらいました。

体験した児童だけでなく、見ている児童からも「うわっ、めっちゃ気持ちいい~」との声!まるで自分か体験しているかのよう!共感力高いです(笑)

川辺小は郷土資料館からやや離れており、近年はでばりぃ資料館で学校にお邪魔することが多かったのですが、久しぶりお越しいただき嬉しい限りです!

でばりぃ資料館では実寸大の模型などは見せられないので児童にも良い体験になったのではないでしょうか。

なかなか児童だけで来館することは難しいかもしれませんが、保護者の方と近くに来た際にはぜひまたお越しください!