校長先生から今日のお話

12月3日(水)臨時休業日

臨時休業日

12月1日(月)から、2年生のインフルエンザ及び体調不良による欠席者数が増加傾向にあるため、学校医の先生の御指導のもと、12月4日(木)まで臨時休業日(学年閉鎖)の措置を取ることにしました。先週3年生は欠席者数が多かったのですが、なんとか凌いでくれ、現在は収束に向かっています。3年生は受験、1年生はスキー教室が控えているので、引き続き健康管理には十分注意してください。なお、2年生はリモートによる朝の会や授業も計画しているので、タブレットのclass roomのチェックを忘れずに。

いまインフルエンザで苦しんでいる生徒は一日も早くよくなるように最善を尽くしてください(とにかくよく寝ること)。また、いま元気な者も気を引きしめて健康管理をすること。(校長)

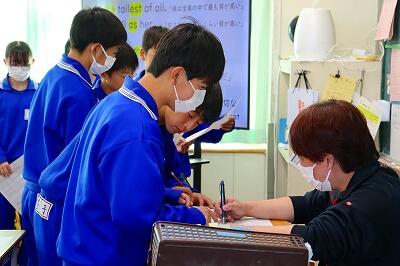

スーパー元気さわやかキャンペーン 朝のあいさつ運動を上沖小にて行いました。明日は八木崎小に訪問します。

全校生徒で手作りした、あいさつやいじめ撲滅の啓発カードを配布する大沼中生

2年生のいない3階の廊下

2年生 東京校外学習 全員で行けますように…

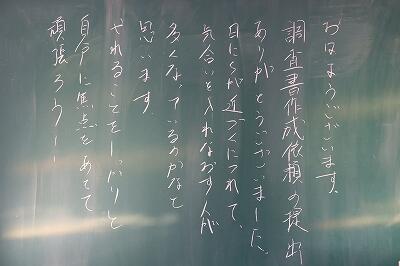

7、8、9組 書き初め

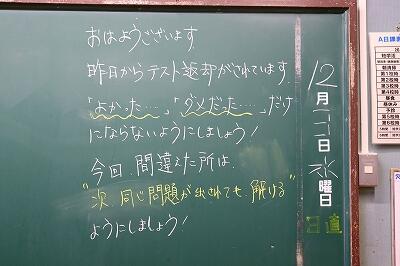

3年生 数学 相似の証明

3年生 社会 公民 企業

3年生 国語 書き初め

1年生 社会 地理 南アメリカ

1年生 数学 比例・反比例

1年生 理科

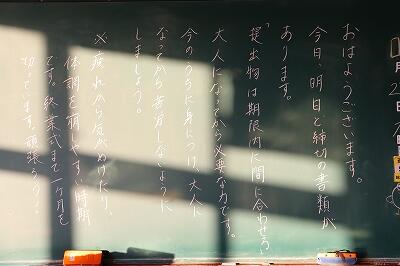

12月2日(火)進路検討会議

進路検討会議

明日、明後日は進路検討会議が予定されています。これは3年生の生徒一人一人の現在の志望校やこれまでの成績などを3学年の先生方はもちろん、多くの先生方で確認し、以後適切な進路指導ができるように確認をする、時間のかかる大切な会議です。校長以下、全教職員の願いは、卒業生全員が来春、希望を胸に大沼中学校を巣立ってゆくことです。しかし、どうだろう…、3年生はいま全員が本当に精一杯のがんばりをしているだろうか…。これまでの3年間の学校生活を思い起こしてほしい。授業、部活動、学校行事とたくさんの経験をしてきたこと、そしてそれらは君たちが中学校を卒業後に力強く社会で生きていけるための力をつけることが目的だったはずです。辛くて厳しい、進路を切り拓くための努力が求められるこの期間も、仲間と共にがんばることができるように絆を深めてきたはずだ。しかし、進路のことから目を背け、仲間とたわいもない遊びをすることで時間を無駄に使い、進路活動から逃げている者がいる。懸命にがんばっている仲間や、心配し、応援してくださっている保護者や先生方への裏切り行為にも等しいと思いませんか…。しっかりしなさい。(校長)

7、8、9組 保健体育 ソフトバレーボール

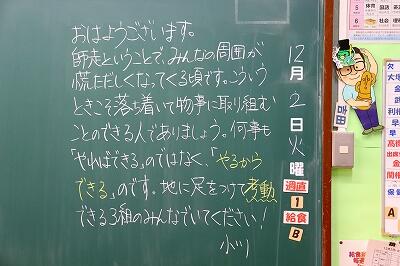

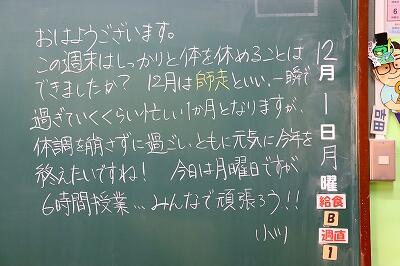

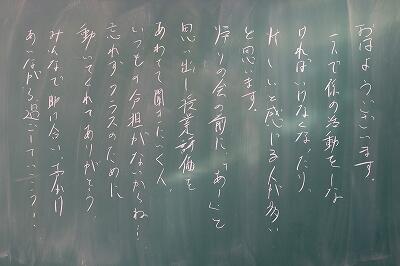

12月1日(月)師も走る12月

師も走る12月 ~今年はどうでしたか?来年はどんな年にしたいですか?~

今日から12月です、いよいよ令和7年(2025年)の最後の月ですね。12月は昔の暦で師走(しわす)と言います。字を見てわかるとおり、師すなわちお坊さんや先生と呼ばれる人も走り回るほど忙しい月ということです。大沼中の生徒諸君にとって今年1年はどうでしたか…?早かったですか?それとも長かったですか?泣いても笑っても、今年もあとわずかです。校長先生も大変忙しい時期ですが、健康に気をつけて元気に乗り切りたいと思います。みなさんも健康に気をつけてがんばりましょう。

冬休みの計画も早めに立てましょう

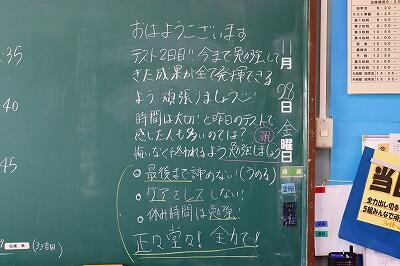

さて、1、2年生は期末試験が終わると、あとは冬休みが待ち遠しくなるだけです。冬休みは本当にアッという間に終わってしまいます。クリスマス、年末の大掃除、お正月、etc、気がつくと1月5日くらいになっていたりするものです。部活動もあることでしょう。家庭での生活、学習、部活動とよく計画を立てて、しっかり生活しないと、何もできずにあっという間に3学期を迎えてしまいます。家族とも相談しながら、早め早めに計画を立てましょう。特に学習の計画は大切です。1、2学期の復習をしたり、3学期に良いスタートを切るために、学習の計画をしっかりと立てたりと自分に厳しく着実に取り組んでいきましょう。また、3年生は卒業後の人生の第一歩を踏み出すための準備を全力でする冬休みとなりますね。受験は勝負ごとです。1点でも多く点数を取った者が勝ち。これまでの定期テストとは違い、やり直しをして力をつければいいというものではありません。まだまだ受験を甘く考えている3年生がいるようです。今日からでも遅くはありません、ピリッとしなさい。(校長)

7、8、9組 保健体育 ソフトバレーボール

3年生 英語 I WISH~

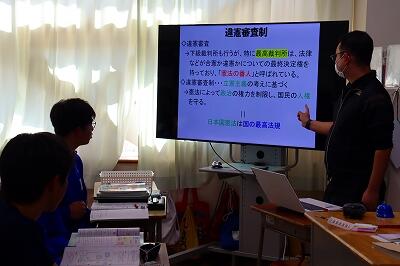

3年生 社会 公民 三権分立

3年生 数学 円周角の定理

3年生 家庭科 消費生活

2年生 英語

2年生 社会

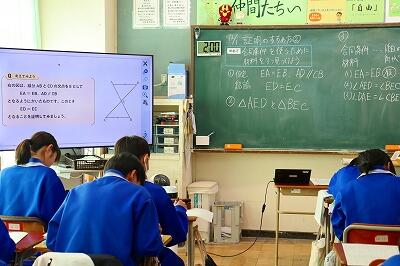

2年生 数学 図形の証明

2年生 理科 元素記号を覚えよう!

2年生 国語

2年生 総合 東京校外学習

1年生 数学 作図

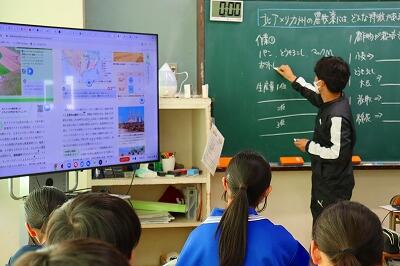

1年生 社会 地理 アメリカ

1年生 社会 地理 アメリカ

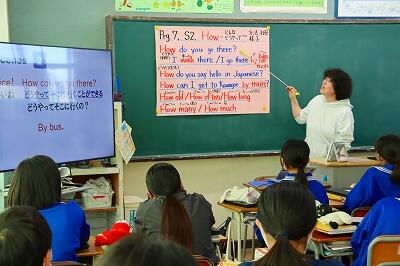

1年生 英語

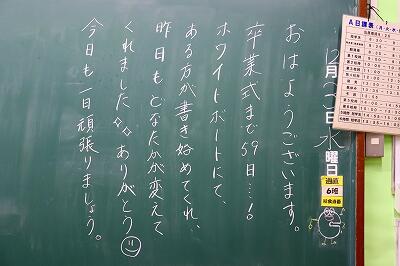

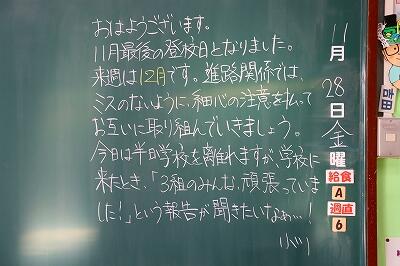

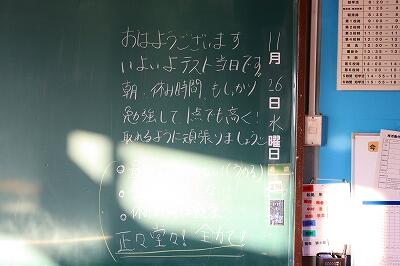

11月28日(金)受験シーズン

受験シーズン

11月も最終登校日となりました。3年生の中には5月の修学旅行で北野天満宮のお守りを買った人もいるのではないでしょうか…。それもそのはず、この神社は学問の神様として知られる菅原道真公ゆかりの神社なのですから。今日は、そんな菅原道真公が現代に残した言葉を紹介します。3年生だけでなく、「努力しているのに上手くいかないなぁ…」と思っている1、2年生にも読んでもらえたらと思います。

「心だに誠の道にかないなば祈らずとても神や守らん」

これは、菅原道真公が詠んだ歌と言われています。意味は「心から誠実に努力をすれば、祈らなくても、神様は守ってくださるだろう」です。夢や理想に向かって一生懸命努力する姿はいつの時代も心を打たれるものです。しっかり努力を続けていれば、神様はちゃんと見ていてくれ、祈られなくても手を差し伸べてくれるということですね。

目には見えない小さな行動でも、いつかの何かにつながっている、と私は思います。例えば毎日読書をする。簡単そうに見えてなかなか難しい習慣です。本を読まなくても生活はできる。最初は続けられたとしても、精神的、体力的につらいときはサボりたくもなります。でも、この読書をする行動に向き合い続けていれば、そこでの知識がいつかどこかで役に立ったり、助けられたり、新しい発見があったりするかもしれません。

そんな、ちょっとした「良いこと」は偶然ではなく日々の努力から来ています。もちろん体調に合わせて休むことも大事。でも、誘惑に負けて大きくサボってしまうと誠実に努力を続けた人に負けても何も言えませんよね。さあ諸君、踏ん張りどころです!受験は2月。でも受験校を決めるための努力や実力を知るためのテストは今この時期です。今やるべきことを1つ1つしっかりがんばってください。きっと大丈夫!応援しています。(校長)

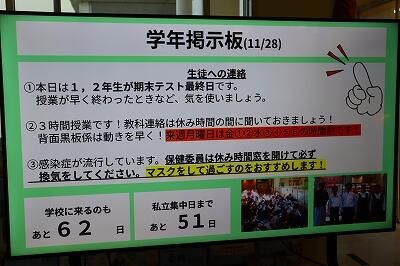

3年生の廊下に設置された電子掲示板

朝、勉強しながら登校する生徒たち

7、8、9組

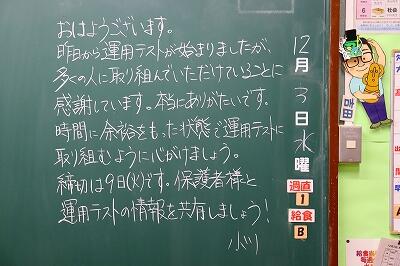

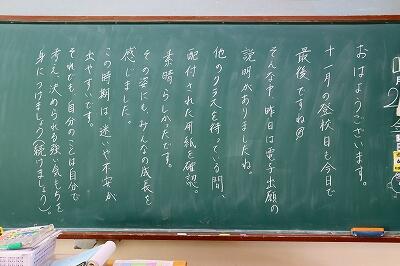

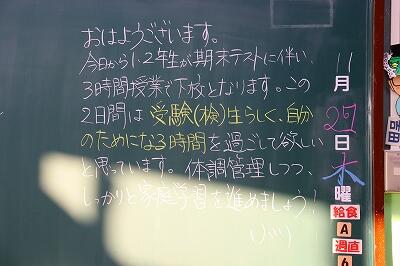

11月27日(木)保護者の皆様へ

保護者の皆様へ

ご存じの方も多いとは思いますが、いま市内の多くの小・中学校等がインフルエンザによる学級閉鎖、学年閉鎖、学校閉鎖となっています。本校は幸いにも全校舎で換気を徹底しているからでしょうか、まだ蔓延するまでには至っていません(3年生のあるクラスは多めです)。インフルエンザは空気中に飛散したウイルスで感染が広がります。つまり、空気をよどますことなく換気することが最も大切な予防法だと考えます。ご家庭でも定期的な換気にご留意ください。また、ウイルスを含んだ空気を吸い込まないようにすること、つまりマスクをすることも非常に大切なことだと考えます。本日以降、当面の間はマスクを必須としますので持参させてください(屋外でマスクをする必要はありませんが、屋内は必須です)。また、最も危険な場は塾です。塾の狭い部屋に複数の学校の生徒が勉強に来ているのですから。塾でも換気とマスクを心がけるようお子様にご指導ください。よろしくお願いします。(校長)

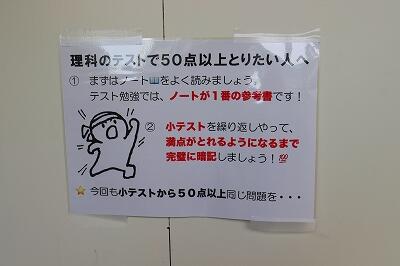

理科室前には自主学習用プリントが置かれています。ありがたいことですね。

3年生 朝の会は進路関係の書類提出で行列ができていました。

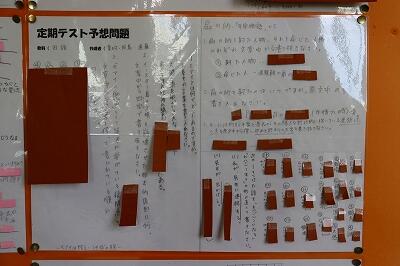

2年生の廊下には、予想問題が掲示されています。めくると模範解答が見られます。

7、8、9組 テストがんばっています!

2年生 期末テスト

1年生 期末テスト

3年生 保健体育 ストレス発散のドッチボール