豊野小学校ブログ

3年生 図工

紙版画の制作をしています。

いい作品ができそうですね。

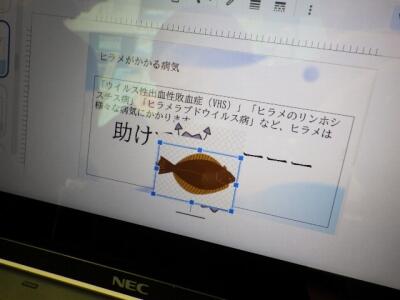

今週のヒラメ

5年生がヒラメを育てています。

これまでの養殖の記録を紹介するスライドを作成中です。

実際にヒラメを育てることによって気づくことがたくさんあります。

持久走コース確認(1年生)

少しだけ風が吹いています。

あさっての持久走記録会のコースを確認しました。

ゴール後はゆっくり歩きながら、呼吸を整えます。

3年生 持久走記録会の練習

4時間目には、3年生と2年生がトラックを走っていました。

今回の記録を、本番で何秒短縮できるか楽しみです。

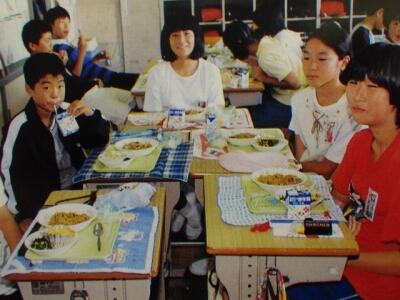

豊野小アーカイブス57

昭和36年、今から62年前の修学旅行の訪問地は日光東照宮でした。

あいにくの雨模様でした。

食事の様子です。

男子はほとんどが丸刈りですね。

日光方面は、今でも多くの小学生が修学旅行などで訪れています。

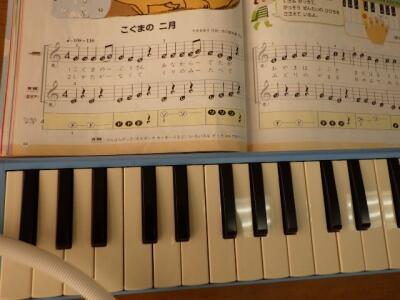

2年生 音楽

「こぐまの 二月」という曲を演奏します。

鍵盤ハーモニカは上下のパートに分かれています。

歌を歌っている子もいます。

木琴は順番に演奏します。

リズム感が良く、身体表現も得意な2年生です。

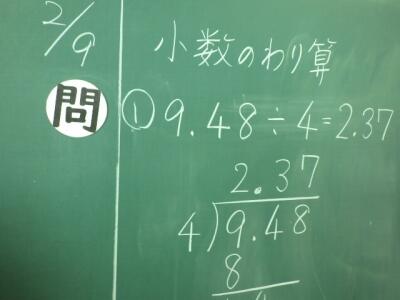

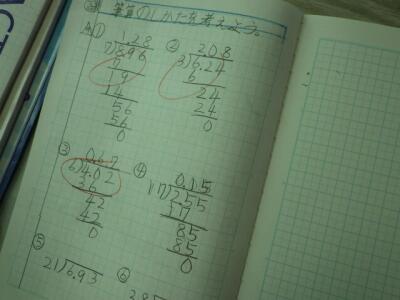

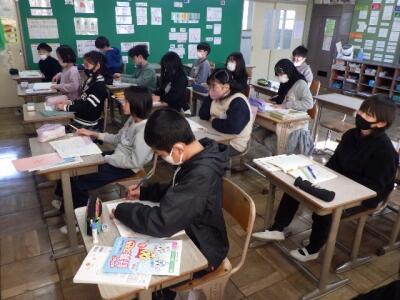

4年生 算数

少数のわり算です。学年が上がるとごに、計算も複雑になってきます。

ノートにしっかり筆算できていますね。

ノートやドリルで何度も練習することが大切です。

持久走記録会の練習(6年生)

本番と同じコースを走る練習です。

雪の影響でしばらく練習できていなかったので、少し体が重く感じるようです。

記録会は2月15日(木)の予定です。

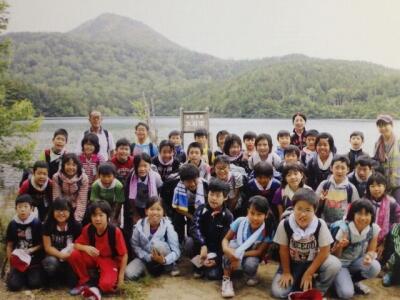

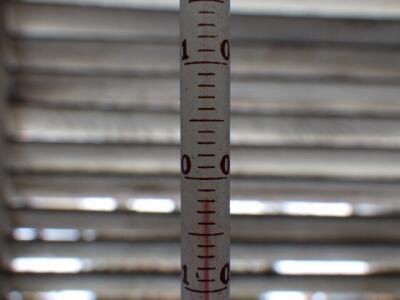

豊野小アーカイブス56

平成25年、今から10年前の林間学校は、2泊3日の志賀高原方面でした。

志賀高原への途中で立ち寄ることの多かった草津白根山の湯釜です。

今では噴火警戒レベルの関係で入山規制があり、エメラルドグリーンの湖面は見ることができなくなっています。

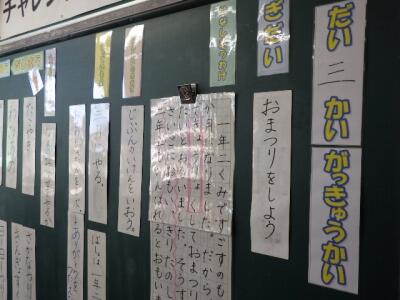

1年生 学級会

「おまつりをしよう」という議題で話し合っています。

積極的に自分の意見を発表します。

友達の意見をよく聞いていますね。

小学校に入学して1年もたっていないのに、みんなで話合い活動ができるようになりました。

豊野中学校出前授業

5・6時間目、豊野中学校の国語の先生と体育の先生が、6年生に出前授業をしてくださいました。

言葉に着目した国語の授業です。

体育館ではバドミントンを教えていただきました。

もうすぐ中学生になることを、授業を通して実感しました。

昼休みの校庭

日陰には、まだ雪が残っています。

風が吹き始め、校庭の雪はほとんどなくなりました。

今週になって初めての外遊びを楽しみました。

ありがとう集会

日頃お世話になっている皆様をお招きし、感謝の気持ちを伝えました。

調理員さん、用務員さん、民生委員さん、俳句会の方、交通指導員さん、スクールガードリーダーさん、見守り隊の皆さん、豊野駐在所の富田さんにインタビューをしました。

これからも、どうぞよろしくお願いします。

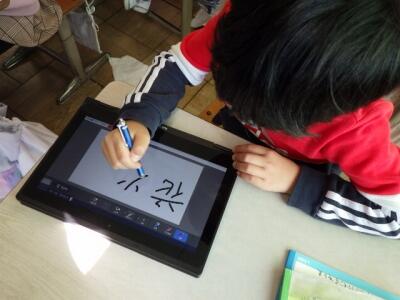

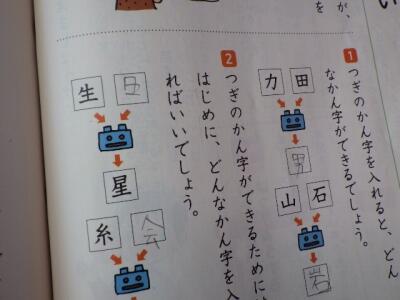

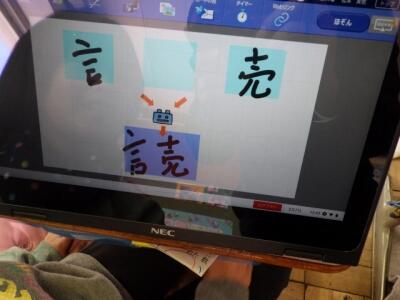

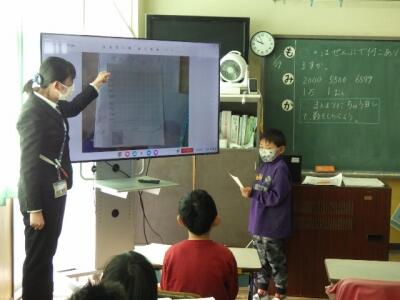

2年生 国語

クロームブックを使った漢字学習です。

二つの漢字を組み合わせると、どんな漢字ができるでしょう。

完成した字は大型モニターに表示されます。

字を書くときにはタッチペンが便利です。

水曜日の朝

昨日の雪が残っています。

朝の気温はマイナス2℃。今年一番の寒さです。

1年生が教室から手を振ってくれました。

「笑顔で元気なあいさつ」1年生です。

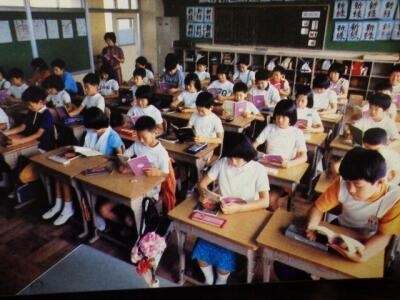

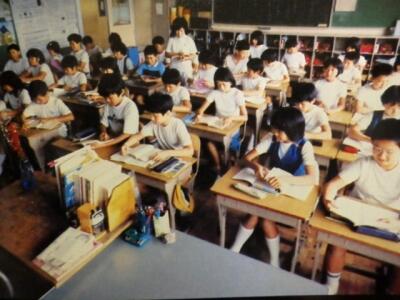

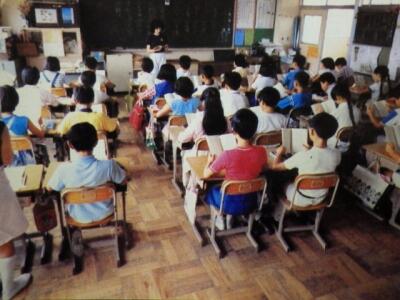

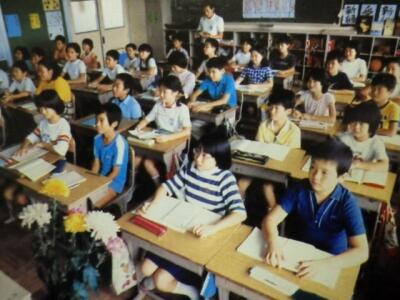

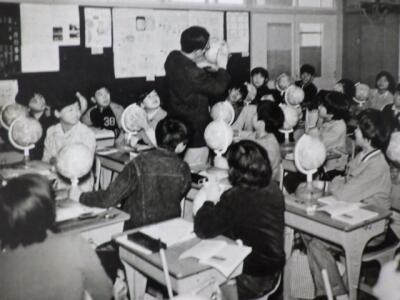

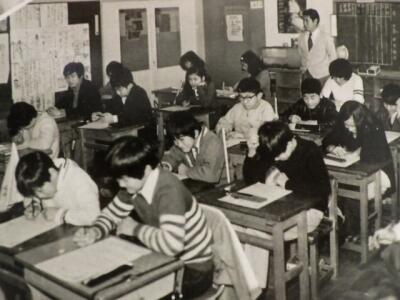

豊野小アーカイブス55

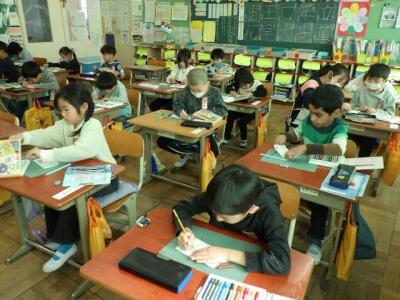

昭和55年度、今から43年前の授業風景です。

1クラスの児童数は40名弱なので当時としてはそれほど多くはないのですが、今と比べると密度が高く感じられます。

座席は男女のペアでした。

縦列は、男女別のクラスと男女交互に座るクラスがありました。

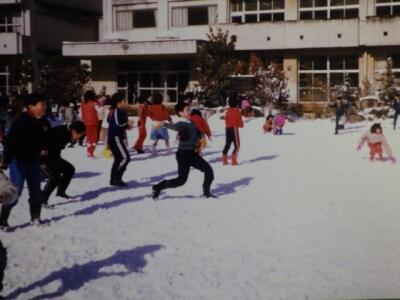

雪の業間休み

一番早く校庭に出てきた2人です。

雪合戦が始まりました。

雪だるまを作るには水分が多いようです。

元気山にも子どもたちの姿が見えます。

スケルトン?

新雪の上でも・・・。

椅子で一休み。

高学年の児童も雪と触れ合いました。

春日部で雪遊びができるのは2~3年に一度なので、子どもたちにとっては貴重な体験となりました。

3年生 図工

紙はんがの版が完成しました。

先生のお手本です。

いよいよ版にインクを塗ります。

色や配置を変えて、複数の作品を作っていきます。

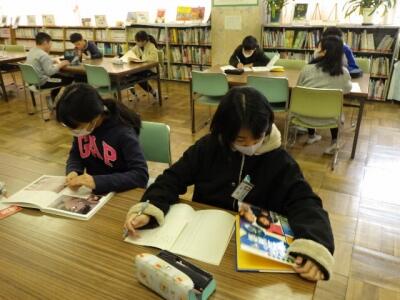

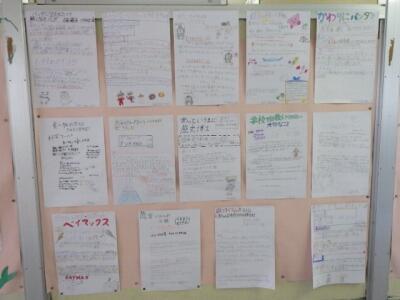

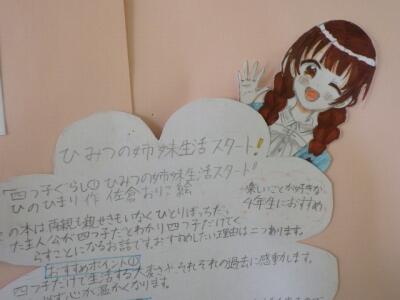

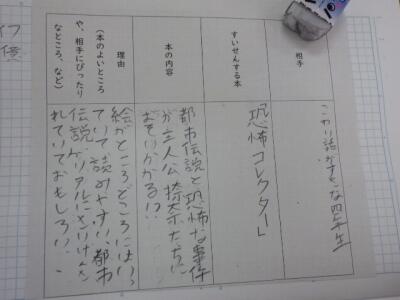

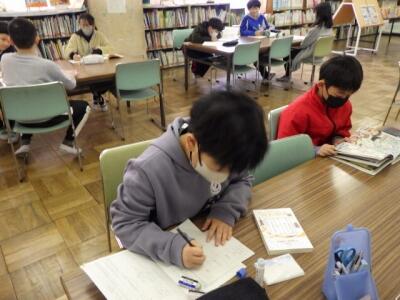

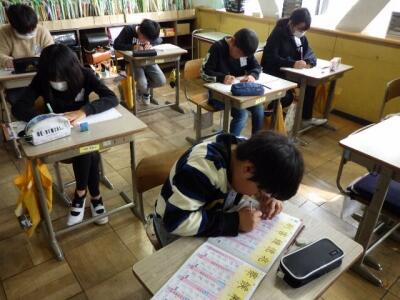

5年生 国語

下級生におすすめする本の紹介文を書きます。

廊下の壁面には、昨年度の5年生の作品が掲示されています。

何年生を対象にするかによって、選ぶ本も違ってきます。

図書館支援員さんからアドバイスをいただきます。

今日は、このような構想メモを作成しました。

下級生の目を引く紹介文が書けるといいですね。

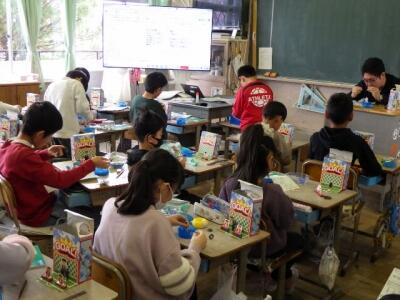

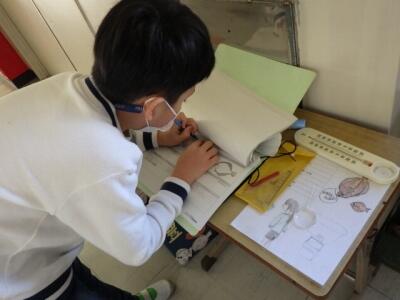

3年生 理科

みんな無言で何かを組み立てています。

磁石の実験に使うセットです。

サッカーのゴールのようです。

磁石の力でシュートを決めることができるでしょうか。

早くシュートを打てるよう、みんな作業に集中していました。

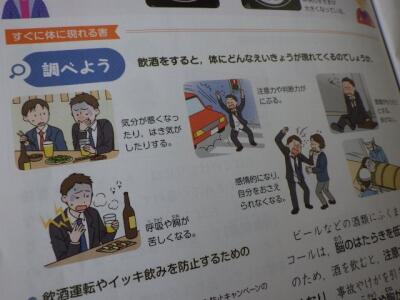

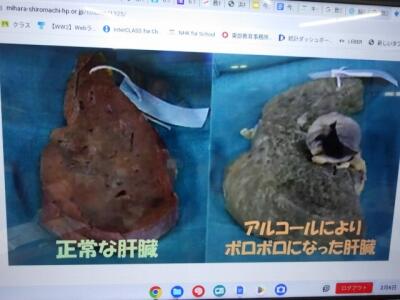

6年生 保健

飲酒をすると、体にどんな影響があるかを学習します。

ペアで何を話し合っているのでしょう。

無理に飲酒に誘われたときの断り方の練習です。

1時間目。窓の外は雪景色です。

雪の朝(火曜日)

校庭には真っ白な雪が積もっています。

もうすぐ登校の時間です。

無事に登校することができました。

豊野小アーカイブス54

30年ほど前にも大雪が降ったことがあります。

一度はやってみたい雪合戦。

そして雪だるまづくり。

ついつい大きすぎるものを作ってしまいがちです。

午後4時の校庭(雪景色)

徐々に雪が積もり始めました。

雪の元気山もいいですね。

明日は十分に気をつけて、安全に登校してください。

大谷選手のグローブでキャッチボール

業間休み。雪が降る前に元気に外遊びです。

5年生が先生とキャッチボールをしていました。

グローブは、大谷選手からプレゼントされたものです。

キャッチボールがこんなにも楽しかったことを、大谷選手のグローブが気づかせてくれました。

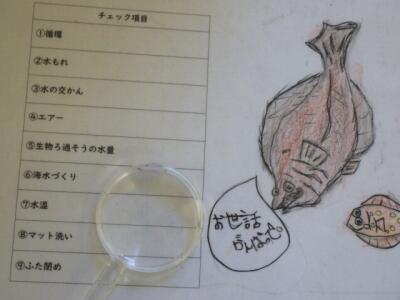

今週のヒラメ

午後は雪が降りそうですがヒラメは元気でしょうか。

みんな、すっかり作業に慣れています。

寒い冬でもすくすく成長しています。

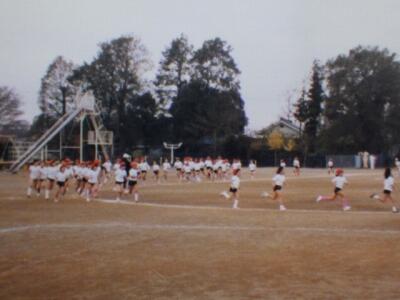

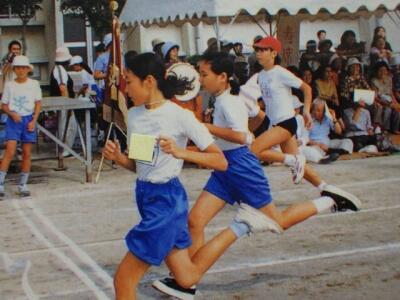

豊野小アーカイブス53

昭和59年度、今から39年前の持久走大会です。

当時の5年生の児童数は198名、6年生は188名でした。

これだけ人数が多いと、スタートダッシュで転ばないようにするのが大変でした。

この頃は校外(道路)も走るコース設定でした。

沿道ではお母さんたちも応援していました。

昭和50年代後半の雰囲気が伝わってくる写真です。

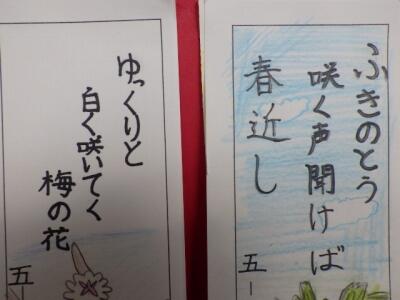

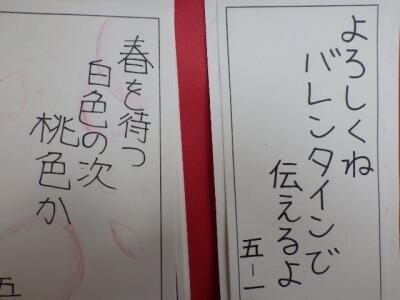

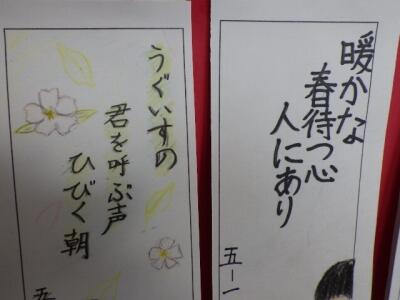

春を待つ句

2階渡り廊下の俳句コーナーです。

今回のテーマは「春を待つ」です。

今日は5年生の句をいくつか紹介します。

2月29日(木)まで、豊野地区公民館に本校児童の俳句が展示されています。

(1・2年生 学級1点 3~6年生 学級2点)

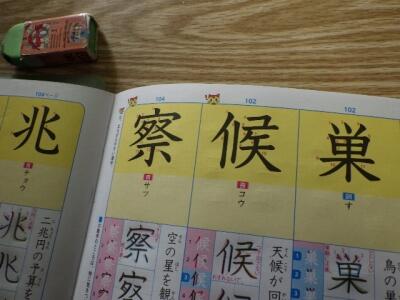

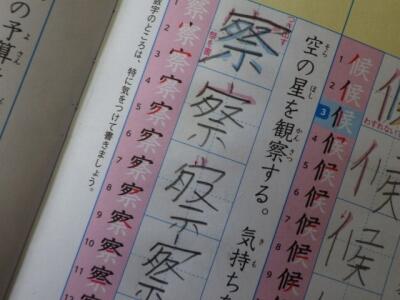

4年生 国語

漢字ドリルで新しい漢字を学習しています。

学校だよりでもお知らせしたとおり、4年生では202字を習います。

画数の多い複雑な漢字が続きます。

ドリルには、字の書き順も示されています。

正しい書き順できれいな字が書けるようになるには、練習あるのみです。

全校集会

はじめに、校長先生から持久走記録会、命の大切さ、元気なあいさつについてのお話がありました。

その後、今月の生活目標「気持ちのよい学校にします」について、写真を比較しながら確認しました。

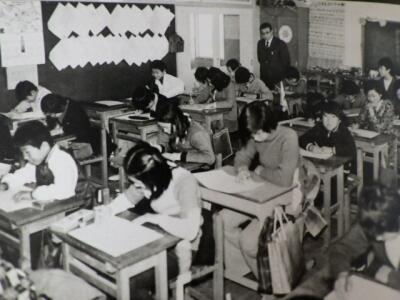

豊野小アーカイブス52

昭和52年、今から46年前には鉄筋校舎と木造校舎が並立していました。

クラス全員分の地球儀があったようです。

テストの時間。当時は人数が多かったので、机を離してもわずかなすき間しかありませんでした。

「となりの人のテストを見てはいけません。」と先生に言われたものです。

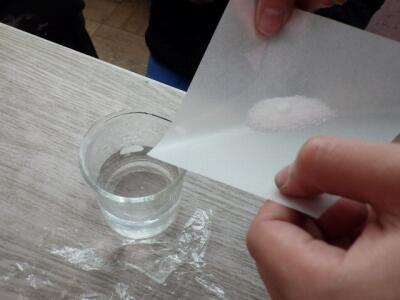

5年生 理科

水とお湯の中に食塩とミョウバンを入れます。

かき混ぜ棒でよくかき混ぜます。

それぞれ何杯まで溶けるかを実験します。

入学説明会

令和6年度新入学児童の入学説明会を行いました。

1年生の学校生活や準備するもの、健康な体づくり、登下校のしかた、PTA活動などについてご説明しました。

説明会後、学用品の販売を行いました。

希望者には運動会の椅子カバーも販売しました。

木曜日の朝

今日から2月です。

朝から気温は高めです。

本日、令和6年度新入学児童の入学説明会を行います。

豊野小アーカイブス51

今日ご紹介するのは、令和3年度4月の写真です。

コロナ禍2年目の始業式では、全員がマスクをしていました。

当時は感染防止のため、話し合い活動も距離をとって慎重に行っていました。

生活科の学校たんけん。初めて元気山に登った1年生です。

学校生活のほとんどを、マスクとともに過ごした令和3年度でした。

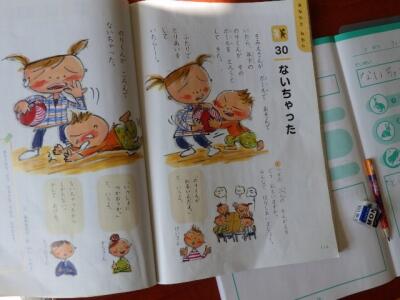

1年生 道徳

3時間目の道徳の授業です。

「ないちゃった」というお話を読んで話し合いました。

最後に道徳ノートを記入しているところでした。

次は4時間目。校庭に出て体育の授業です。

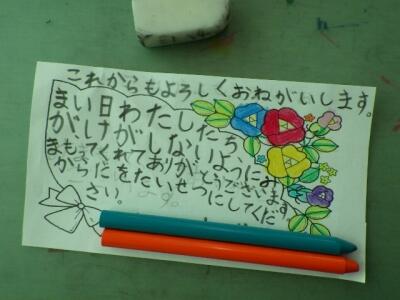

1年生 お礼のメッセージ

一生懸命何かを書いています。

ありがとう集会でお渡しするお礼のメッセージカードです。

色塗りも心をこめて行いました。

5年生 外国語

黒板には、世界の国の観光地の写真があります。

あなたはどこへ行ってみたいですか。

行ってみたい場所とその理由を英語で答えます。

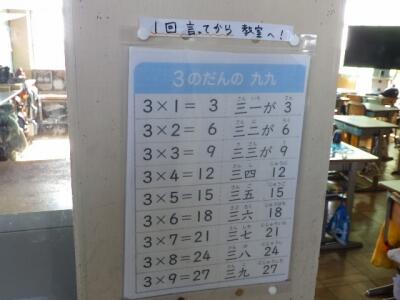

3年生 算数

3けた×2けたのかけ算です。

位がずれないように気をつけて計算します。

これは、2年生の教室入り口に掲示してあるかけ算九九です。

4年生の計算は、かけ算九九を完全にマスターしていることが前提になります。

豊野小アーカイブス50

平成3年度、今から32年前の卒業式です。

卒業する6年生は、全員中学校の制服を着ていたようです。

まだデジカメがなかったころの卒業式の写真は貴重です。

4年生 音楽

琴の演奏にチャレンジしています。

琴は細長い楽器で弦が13本もあります。

うまく音を出せるでしょうか。

弦をはじくと想像以上に大きな音が出ます。

ゆっくりと「さくら さくら」を演奏することができました。

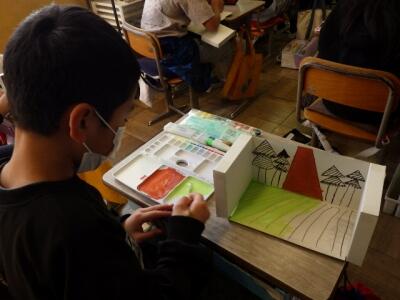

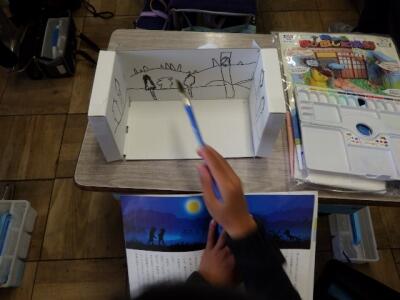

4年生 図工

物語の一場面を紙粘土で表現します。

今日は、その背景を描いています。

「ごんぎつね」の一場面ですね。

ごんや兵十は紙粘土で作ります。

背景と登場人物を組み合わせて立体的に表現していきます。

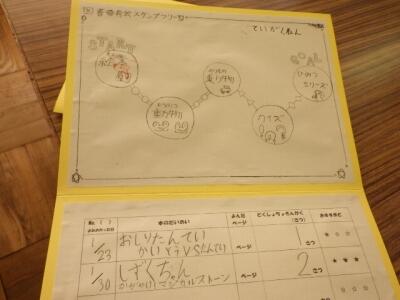

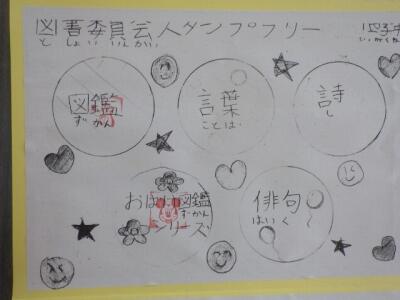

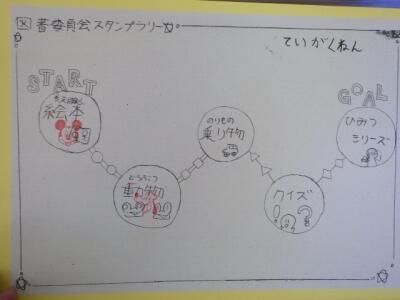

図書委員会 スタンプラリー

読みたい本を探します。

貸出の手続きをします。

図書委員会で作成したスタンプラリーカードです。

いろいろなジャンルの本を読んでスタンプをもらいます。

スタンプラリーをきっかけに、読書の幅を広げられるといいですね。

5年生 社会科見学へ

今日も天気に恵まれました。

5年生が社会科見学に出発します。

見学するのは、グリコピア・イーストと川口スキップシティです。

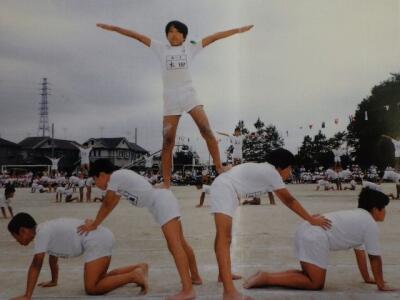

豊野小アーカイブス49

1999年、今から24年前の運動会です。

この年まで男子の体育着は白い短パン、女子はブルマーでした。

ここからは2000年の運動会。この年に、ブルーのハーフパンツが導入されました。

移行期間のため、短パンとハーフパンツが混在しています。

ミレニアムの頃のできごとでした。

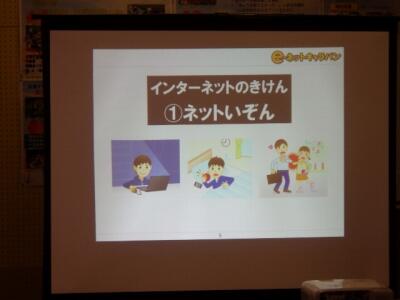

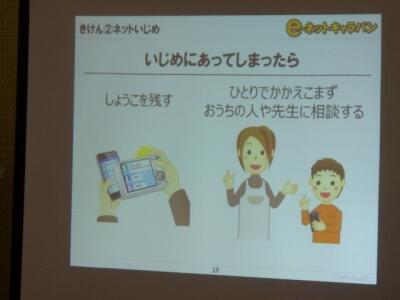

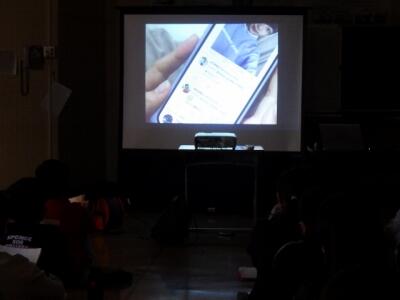

6年生 情報モラル学習

eーネットキャラバンの講師の方をお招きし、6年生が情報モラルについて学びました。

最初にネット依存の問題点を確認しました。

ネットいじめにあってしまったときの対処法です。

動画も視聴し、大切な内容はしっかりメモすることができました。

今週のヒラメ

業間休みになりました。

休み明けには水槽の水を一部交換します。

元気に泳いでいますね。

記録もしっかり残します。

かなり大きくなってきました。

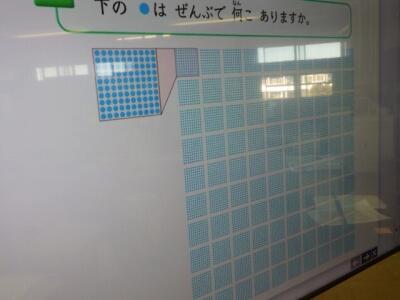

2年生 算数

図の中にあるマルは何こあるでしょう。

まず、予想します。

次に、図に線を書き入れながら考えます。

友達の考え方を見て話し合います。

今日は、1万(10000)の数を学習しました。

豊野小アーカイブス48

西暦2000年、今から23年前の給食の様子です。

給食を食べるときにはエプロンを脱いでいました。

給食エプロンは学校備品で、週末になると当番の子が家に持ち帰って洗濯してもらっていました。

週明けにエプロンを忘れてくる子がいて、次の週の当番の子が困ったものです。

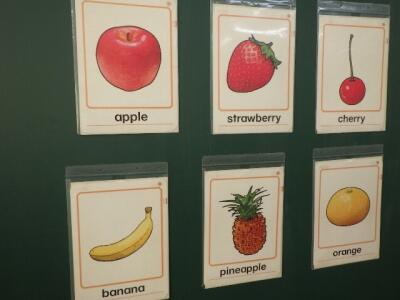

3年生 外国語活動

ある果物について、先生が英語で形、色など3つのヒントを出します。

そのヒントをもとに、どの果物かを英語で回答します。

次は、自分たちで問題づくりを行います。

問題ができたら、みんなの前で出題します。

活動を通して英語の語彙を増やしていきます。