ほごログ

東洋一のマンモス団地

9月13日(日)まで企画展「1960年代の春日部」を開催しています。

「東洋一のマンモス団地」とは、どこの団地を指しているのでしょうか?という質問をいただきました。

草加市の草加松原団地は、1962年入居開始、竣工時戸数は5,926戸を誇ります。

草加市歴史民俗資料館では、10月4日まで、「草加×東洋一のマンモス団地展(草加市歴史民俗資料館サイトにリンク)」が開催されています。

わが春日部市の武里団地は、1966年入居開始で、竣工時の戸数が賃貸、特別分譲を合わせて6,119戸です。武里団地と草加松原団地は、埼玉県内のみならず全国的にも、規模が大きい団地です。

最大規模の団地は、UR都市機構のサイト(該当サイトにリンク)によると、東京都板橋区の高島平団地(1972年入居開始)で、総戸数10,170戸と、UR都市機構(旧日本住宅公団)が手がけた最大の団地とのことです。

国立国会図書館サーチ(該当サイトにリンク)で「東洋一 マンモス団地」という言葉で検索してみると、1962年7月1日号の週刊現代の記事がヒットします。この記事では、「夢の東洋一マンモス団地の誕生」と題し、大阪府の「千里丘陵ニュータウン」を採りあげています。千里ニュータウンは、大阪府営住宅、大阪府住宅供給公社、UR都市機構の住宅で構成され、3万戸の住宅にピーク時には約13万人が居住しました。

作家の藤井青銅氏は、2005年に『東洋一の本』を著し、日本中の「東洋一」を集め、考察されています。「東洋一」という言葉は、戦前から戦中の1926~1940年ごろと1951~1965年ごろの2度、新聞記事の見出しに多く使われたようです。武里団地や草加松原団地が完成した1960年代は、2回目の「東洋一」が多く使われる時期にあたります。また「東洋」という言葉は、確定的な範囲を示すものではなく、「西洋」に対して誕生した言葉であるようです。

藤井氏は、「東洋一」という言葉は、『エジプト旅行記』(ドミニク・ビバン・ドゥノン著、1802年)や福沢諭吉の『世界国尽』(1869年)が初出ではないかと推察されています。そして仮説として「西洋>東洋」という図式を意識した明治期の日本人が、「東洋一」であれば、西洋に認められると考え、多用し始めたのではないかとしています。

また高度経済成長期は、奇跡的に経済復興を果たした日本が、「東洋一」を名乗りやすくなり、規模の大きさなどを示す「東洋一」が数多く生まれたとしています。

ちなみに『東洋一の本』に掲載されている「日本全国『東洋一』物件リスト」には、大阪府の香里団地が「東洋一の団地」と呼ばれたことがあるとして掲載されています。

「東洋」の範囲を確定できない以上、真の「東洋一のマンモス団地」は残念ながらわかりませんが、1960年代の人々が「東洋一」と胸を張って誇った団地の歩みを、後世にも受け継いでいきたいものです。

武里団地7街区(10階建て)から南の風景(1969年)

参考文献

日本住宅公団20年史刊行委員会 1975 『日本住宅公団20年史』 日本住宅公団

千里ニュータウン情報館サイト https://senri-nt.com/

藤井青銅2005『東洋一の本』株式会社小学館

武里地区公民館で神明貝塚の巡回展を開催しています

昨日、9月1日(火)より武里地区公民館で神明貝塚の巡回展を開催しています。

新型コロナウィルスの影響により、長らく豊春地区公民館にお邪魔していましたが、久しぶりに新たな場所での開催となります。

今回の巡回展では、ララガーデン春日部にて開催した「ほるたま展」で使用したパネルや貝などを新たに展示しています。内容の大きな変更はありませんが、若干のリニューアルとなっておりますので、他の施設で巡回展をご覧になった方でも、新たな発見があるかもしれません。

また、巡回展のリーフレットと『埋文さいたま』(埼玉県埋蔵文化財調査事業団発行)をお配りしていますので、ご自由にお持ちください。

場 所:武里地区公民館2階(音楽室前)

会 期:令和2年9月1日(火)~令和3年1月31日(日)

休館日:月曜日(祝日は開館)、祝日の翌日

9月19日(土)から9月23日(水)は燻蒸作業のため休館します

9月19日(土)~23日(水)は燻蒸作業のため、郷土資料館は休館します。

19日(土)~22日(火)は、教育センター全館立ち入り禁止になりますのでご注意ください。

23日(水)は、郷土資料館は休館となりますが、教育委員会事務局は業務を行っております。

江戸川小中学校で出張授業を行いました

8月27日(木)に江戸川小中学校の6年生を対象に、縄文体験教室の出張授業を行いました。本年度の実施はこれで6校目となりました。

江戸川小中学校は宝珠花小学校、富多小学校、江戸川中学校の学校再編により、昨年度誕生した小中一貫の義務教育学校です。国の史跡に指定された西親野井の「神明貝塚」のお膝元でもあり、学区内には貝の内遺跡や陣屋遺跡など、遺跡が身近に存在する地域です。

▲少人数での授業風景は江戸川小中学校ならではの様子です。

▲地元「神明貝塚」から発掘された貝を分類します。

神明貝塚は自分たちの地元ということもあり、黒曜石を使って段ボールを切る体験や、発掘された土器や貝がらを触る体験を興味津々で取り組んでいました。

国の史跡となった神明貝塚は今後、保存や活用、整備について様々な取り組みが必要となってきますが、地域の協力が必要不可欠となります。今日、授業を受けた子どもたちの中からも、協力者が多数誕生することを切に期待しています。

博物館実習最終日

令和2年度の博物館実習も、いよいよ最終日をむかえました。

当館の博物館実習は、例年、体験講座の指導補助等、教育普及活動に重点を置いたものとなっていますが、今年度はコロナ禍のため、資料の調査・展示を重点とした実習となりました。とはいえ、昨日まで実習生が本ブログに記述してくれたように、収蔵資料のWeb紹介の準備、資料の取り扱い、地元の方を招いての聞き取り調査、資料の整理・調書作成、展示のキャプションづくり、近隣地域博物館の見学と盛りだくさんな内容でした。

最終日の今日は、実習生個々で準備・制作した収蔵資料のWeb紹介のコンテンツの発表を行いました。

みなさん、短期間にも関わらずよく調べており、資料の解説は充実した内容となりましたが、資料自体の説明が不足していたり、課題も残りました。実習生の制作した収蔵資料の紹介は、みなさんの意見を踏まえブラッシュアップさせて、近日公開する予定です。

最後に、実習のまとめとして、各々に印象に残ったことを話してもらい、博物館・学芸員の役割について議論しました。資料を収蔵・保存する意義、調査し、展示を一からつくる大変さ、市民・地域とのコミュニケーション能力の大切さ、学芸員の専門性など、実習を経験して地域博物館や学芸員が抱える様々な問題に気づくことができたようでした。

実習生の皆さんにはこの経験を糧にして、未来に羽ばたいていただければ、郷土資料館の職員一同、大変うれしく思います。

実習六日目

こんにちは!実習六日目の本日は、午前中には、まず、宮代町郷土資料館を訪れて、国史跡神明貝塚を見学して、午後には、幸手市郷土資料館を訪れました。

宮代町郷土資料館は野外展示と常設展示で構成されていました。常設展示では、古墳時代の鍛冶工房の再現や江戸時代の新田開発の模型を置いて分かり易く解説していて、展示に工夫を凝らしていました。また、展示する上で問題も抱えながらも上手く対処していて資料の保存にも気を付けているようでした。

企画展では太平洋戦争のことを取り上げていて、町や地域に根差した歴史を伝えるため寄贈を受けた資料をもとに分かったことを解説しているようでした。

野外展示では旧加藤家住宅や旧斎藤家住宅を展示していました。土間には煙出しの高窓があって、定期的に竈を使っているようでした。古民家にはあまり入ったことがなかったため珍しいものが多く貴重な体験でした。

宮代町から幸手市に移動する途中、国史跡神明貝塚を見学しました。神明貝塚では、縄文時代のシジミの貝殻などを観察することが出来ました。

幸手市郷土資料館は、以前、准看護学校として使われていた建物と吉田中学校という昔の校舎を博物館として使っているそうです。ストライプウォールなどを使って展示方法に工夫を凝らしているようでした。旧吉田中学校の民具資料室は昭和・平成初期のものが多く米作りや養蚕に使われるものもあって親しみやすかったです。ここでは藍のたたき染体験も出来て、昔から伝わる手仕事も体験を通して伝えていました。

明日の実習はいよいよ最終日で、展示コンテンツの発表・討論を行うので今まで学んできたことを活かして実習生一同全力で取り組みたいと思います。

(令和二年 博物館実習生)

実習五日目

実習五日目の本日は、午前中に、昨日実習生が個人で作成した調査カードを共有し、それぞれ良かった点、悪かった点などを話し合いました。実習生はそれぞれ至らなかった点に気づき、調査カードを書き直す姿が見受けられました。

次に、昨日、調査・整理した大工道具を展示するにあたり、テーマやキャプションをどうするかなどを実習生で議論しました。結果、実習生全員で展示のキャプションを完成させることができました。

私たちが博物館で目にする展示のキャプションは、このようにして一語一句、緻密に考えられてできているものだと実感しました。

明日の実習では博物館見学をするので今日体験した展示の企画を踏まえて、キャプションや、展示物の配置など細かいところに留意をしながら見学したいと思います。

(令和二年 博物館実習生)

実習四日目

実習四日目の本日は、聞き取り調査と収蔵資料の整理を行いました。

市内にお住いの方が以前使用していた大工道具を寄贈してくださったため、その資料についてお話を伺いました。道具の呼称や使用方法などを教えていただくのと同時に、当時の粕壁についても理解を深めることができました。また、実習生は初の聞き取り調査ということもあり緊張した様子でしたが、一人一つずつは質問することができました。

一緒に聞き取り調査を行っていた学芸員さんは積極的に質問をされていて、分からないことはどんどん明確に、さらに話を詰めていました。学芸員という仕事においてコミュニケーション能力がいかに重要であるかを肌身で感じることができた実りある時間でした。

午後は、寄贈していただいた資料の整理を行いました。資料一つにつき収蔵番号を記した調査カードを一枚括り付けていきました。加えて、午前中に寄贈者の方から伺ったお話をもとに文献と照らし合わせながら正確な情報を民具調査カードに記入しました。スケッチがとても難しかったので、慣れるためにも練習を重ねていきたいと思います。明日以降も実習生みんなで協力して展示を作り上げたいです。

(令和二年 博物館実習生)

実習三日目

実習三日目の今日は、午前中に昨日の続きである収蔵資料の調査・研究を、午後に軸装や土器の取扱いについての体験実習を行いました。資料調査では、実習生全員がWeb展示に向けて調査した内容をどのようにして文章に落とし込むかを真剣に考えながら黙々と作業を続ける様子が見受けられました。

午後からの体験実習では、資料を取り扱う際の基本的な心構えや資料毎の取扱い手順を教えていただいた後、実際に資料に触れさせてもらいました。細かい部分にも配慮しながら、資料を傷つけぬよう危機管理を徹底する考え方を改めて学ばせてもらいました。

説明を受けて、頭の中でイメージができても実物を目の前にすると緊張してしまい、動きがぎこちなくなってしまいました。手順をしっかり復習して、次に扱う機会があったときには、冷静に作業を進められるようにしたいです。

また、土器の梱包にも挑戦しました。全員で協力しながら無事に梱包作業を終えることができました。

コロナ禍でこのような実習を大学の授業で受けることができなくなってしまったので、とても有難かったです。

残りの実習も、有意義な時間を過ごせるように精一杯取り組みたいと思います!

(令和二年 博物館実習生)

博物館実習二日目

実習二日目の今日は、収蔵資料の紹介ということで資料の調査・研究を行いました。まず、収蔵庫から作業する部屋まで資料を移動させましたが、大きく重いものなど一人では持てないものもあり、実習生同士が協力して移動させることができました。

私は、春日部市内で現在も営業されているカネコ薬局さんから寄贈していただいた看板について紹介することになりました。

主にこれらを使用して調査していきます

看板のさまざまな部分から情報を集めたほか、図録や市史以外のいろいろな媒体を使い、別の視点から調査していきましたが、資料調査はとても難しく、改めて大変さを学びました。博物館に展示されているものやデータベースに公開されている情報が大変な労力と時間をかけてつくられているものであると痛感しました。

最終日に無事に発表できるようしっかり調査し、明日以降も充実した実習期間を過ごせるように頑張りたいと思います。

(令和二年 博物館実習生)

博物館実習が始まりました

令和2年8月16日(日)より、春日部市郷土資料館で博物館実習が始まりました。今年度は5名の学生が参加しています。

本日は初日ということもあり、館内・展示室・バックヤードや収蔵庫の案内をしました。

午後は、実習生どうしで、博物館や学芸員についてディスカッションをしました。様々な意見が出て、当館の運営にとって有意義な議論ができました。

火曜日からはいよいよ本格的な館務実習となります。実習生の諸君が、各日でブログを記述することになっていますので、お楽しみに。

渋谷区役所と春日部市役所と志木市役所

9月13日(日)まで、「1960年代の春日部」が開催中です。

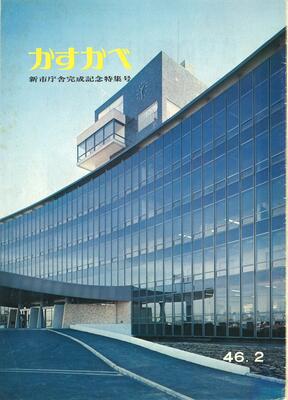

現在の春日部市役所庁舎は、1970(昭和45)年1月19日から12月21日に建設工事が行われ、翌1971年1月8日に落成式が行われました。地下1階、地上5階、塔屋3階、建築面積3152.651平米、延床面積9007.428平米、総工費は5億9800万円でした。

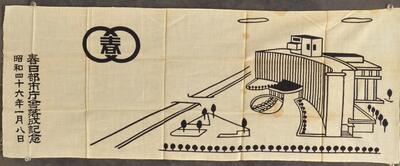

正面ガラス張りの優美な曲線からなる建物は、当時の人々の目を引いたようで、『広報かすかべ新市庁舎完成記念特集号』では、「ユニークな建物」と表現されています。また、市役所の建物のイラストをあしらった落成記念手ぬぐいも作られ、落成式の記念品として配布されました。

なお、現在開催中の企画展「1960年代の春日部」にあわせ、郷土資料館では、市庁舎イラストの記念スタンプをご用意しました。

広報かすかべ新市庁舎完成記念特集号

春日部市庁舎落成記念手ぬぐい(1971年)

さて、1970年の春日部市役所建設工事の設計管理は、建築家、高橋武士氏が率いる株式会社建築モード研究所が行いました。株式会社建築モード研究所は、東京オリンピック開催の1964(昭和39)年に完成した渋谷区役所、また1972(昭和47)年完成の志木市役所の設計も行い、これらの庁舎は「三兄弟」ともいわれるような非常に似た外観で、曲線が生み出すモダンさなど建築業界でも注目を集めました。

高橋武士氏は、1957(昭和32)年に東京都立日比谷図書館(現千代田区立日比谷図書文化館)、その後、株式会社建築モード研究所を設立し、渋谷公会堂(渋谷区)や、有明コロシアム(江東区)、深川江戸資料館(江東区)などの設計も手がけました。

残念ながら、渋谷区役所は2015(平成27)年に、志木市役所は、まさに現在、解体工事が進行中で、われらが春日部市役所も、市立病院跡地に建設される新庁舎完成後に解体されます。

建設中の春日部市役所(「建築モード研究所」の看板が写る・1970年)

建設中の春日部市役所(1970年)

参考文献

『広報かすかべ新市庁舎完成記念特集号』1971年

千葉大学の博物館実習を受け入れました。

8月8日(土)博物館実習の授業の一環で、千葉大学の学生たち5名が春日部市郷土資料館に来ました。

午前は、館の概要・特徴、館内を案内しました。現在開催中の「1960年代の春日部」展のほか、バックヤード、収蔵庫の現況を見ていただきました。

午後は、館蔵の資料整理にご協力いただきました。未整理の文書箱を開梱して、資料の概要調査の調書を作成してもらいました。

千葉大の皆さん(先輩)には、昨年度も同様の作業をしていただきましたが、整理した資料は、市内の商家からいただいた明治時代から平成初頭までの史料群です。これは新発見!こんな便利な資料があったのか!と、われわれ職員がコーフンする資料がザクザク出てきました。春日部の近現代史は、まだまだ深められそうです。みなさんも各自の関心で興味深く資料を拝見されていたので、何よりでした。なかには、虫損(ちゅうそん。紙を食べる虫による破損)の古文書をはじめて手にとって、感動した、話してくれた学生もいました。やっぱり、資料の原物をみるっていいですね。

引率された先生をはじめ、学生のみなさん、お疲れさまでした。

企画展示「1960年代の春日部」を開催します

8月4日(火)から「1960年代の春日部」展を開催します。

今から60年ほど前の1960年代には、東京オリンピックや埼玉国体が開催されました。市内では高度経済成長の波に乗って、武里団地の建設や春日部駅西口の開発が進められるなど、春日部の礎となる大きな事業や各種施設の建設が進められました。

今回の展示では、皆様からご寄贈、ご寄託をいただいた郷土資料館所蔵の1960年代の資料や写真を中心に、まちのうつりかわりを紹介します。

皆様お誘いあわせの上、ぜひご来館ください。

展示名:市施行15周年記念 郷土資料館開館30周年記念

夏季展示(第62回) かすかべの宝もの17(収蔵品展17)

1960年代の春日部 ~1963武里団地 1964東京オリンピック 1967埼玉国体

日時:令和2年8月4日(火)~9月13日(日)9時から16時45分

*休館日:月曜日、祝日、祝日の翌日(期間中の休館日:8月10日、11日、17日、24日、31日、9月7日)

1969年8月15日撮影の春日部駅西口

ほるたま展inララガーデン春日部 開催しています!

7月22日(水)から、埼玉県埋蔵文化財調査事業団との共催で市内遺跡から発掘された土器などの展示をララガーデン春日部の1階フロアーをお借りして開催しています。

昨日の水曜日は630名、本日も800名を超える多くの皆様が買い物に楽しむ中、国史跡「神明貝塚」、そして市内でも貝塚文化の代表である「花積貝塚」、さらには春日部高校地内の「八木崎遺跡」の土器に眼をとめていただきました。

展示は新型コロナウイルスのまん延防止のため小規模。

もちろん職員による展示解説も控えさせていただいております・・・。関連資料としてパンフレットは配布しています。

神明貝塚の展示では土器に加え、縄文人が食した貝殻、狩猟具や漁労具、さらには土器についた種実と、食をテーマに取り

上げています。

普段は県で管理保存されている昭和43年に発掘された花積貝塚の縄文土器は、久しぶりの里帰りです。

この展示は土曜日25日まで開催しております。ショッピングの合間にぜひ、お立ち寄りください!

武里小学校で出張授業を行いました

7月20日(月)に武里小学校にて、縄文体験教室の出張授業を行いました。本年度の実施は5校目となりました。この出張授業では春日部市の遺跡や国史跡に指定された神明貝塚について学び、縄文時代の遺跡が児童の身近にもあることや実体験をとおして縄文人の生活を学習することが狙いです。

▲授業導入では神明貝塚の紹介動画を見たり、春日部市の歴史や昔の生活についての説明を聞いたりします。市の歴史に焦点をあてた学習をする機会はなかなかないため、児童たちは興味津々です。春日部市の土地深くに12万年前にさかのぼる貝の化石が見つかっていること、外郭放水路龍Q館の工事では2度にわたる海の時代を知る手がかりがあることの解説では感嘆の声もあがりました。

体験のコーナーでは、市内の遺跡から発掘された土器や石器、神明貝塚で発掘された貝がらに触れたり、担当者が加工した黒曜石の石器を使って段ボールを切る体験をしました。教科書の写真や記述だけではなく、体験をとおして縄文人の生活をより一層、理解してもらえたのではないでしょうか。

▲貝殻を種類別に分けたり、石器を実際に触ったり、楽しく発見の多い時間です。児童みずから意見交換や質問をしたり、積極的な姿勢をみせてくれました。

本物の縄文土器や貝や骨、石器を触っての体験は教科書では味わえないもので、子どもたちにとっても貴重な体験になったと先生方からのお声もいただいています。

この出張授業は学校の依頼に応じて2学期初めまで取り組みます!

桜川小学校で出張授業を行いました

7月17日(金)に桜川小学校にて、縄文体験教室の出張授業を行いました。本年度の実施は4校目となりました。

桜川小学校の周辺には大衾(おおぶすま)、西金野井(にしかなのい)、米島(こめじま)といった地名(大字)があり、市内でも遺跡が多く所在する地区です。子どもたちは自分たちの身近な地域に遺跡があることを知り、驚いた様子をしていました。

▲春日部市に海が広がっていたこと、また小学校の付近まで海がきていたことを知り、さらに驚いた様子をしていました。

▲さて、この動物なんでしょう?毎回、男子からは歓声が、女子からは悲鳴?が聞こえてきます。

本物の縄文土器や貝や骨、石器を触っての体験は教科書では味わえないもので、子どもたちにとっても貴重な体験になったと先生方からのお声もいただいています。

この出張授業は学校の依頼に応じて2学期初めまで取り組みます!

開館30周年記念 #缶バッチ はいかがでしょうか

春日部市郷土資料館は7月20日で開館30周年を迎えます。これを記念して、7月18日より随時、オリジナルの #缶バッチ を差し上げています。新型コロナウイルスの感染状況もあって、大々的に宣伝をせず、当「ほごログ」限定で情報を発信しています。今回、用意した図柄は7種類。

18日に来館されたお客様には、好きな図柄を選んでいただき、ご自身でバッチをつくっていただきました。

県外からお越しの方もあり、缶バッチの製作が印象に残ったという方もおりました。

神明貝塚のキャラクター「ぐうすけ」の図柄を選ばれた女性は、最近、県外から春日部に引っ越された方で「春日部」、「ぐうすけ」が何のキャラクターなのか、興味をもっていただけました。バッチを通じて、神明貝塚をはじめ春日部の歴史や文化にも、関心を広げていただければ幸いです。

缶バッチづくりは、大人でも、子どもでも、来館された方はどなたでも体験いただけます。先着100名様まで。材料がなくなり次第終了します。

【ミニイベントやります】オリジナル缶バッチ製作体験【開館30周年】

令和2年7月20日をもって、春日部市郷土資料館は開館30周年を迎えます。30年前についてはこちら。

本来であれば大々的に30年を祝いところですが、「ステイ・ホーム」が勧奨されるこのご時世。本望ではありませんが、皆さんの安全・健康を考えて細々としたイベントを開催することになりました。30年のご愛顧を記念し、7月18日(土)より随時、郷土資料館のオリジナル缶バッチ製作体験イベントを開催します。

郷土資料館のオリジナル缶バッチとは、春日部の郷土資料館や文化財ゆかりの資料やイラストをモチーフにしたものです。職員が練りに練ったウィットに富んだ(?)、地味で渋い(?)図柄です。図案の一部を紹介するとこんな感じです。

あくまでも見本です。当日変更があるかもしれませんが、ここでしか手に入りません。

イベントについて詳しくは下記のとおりです。この機会にぜひご来館ください。

記

日時:令和2年7月18日(土)9:00~(随時) 材料がなくなり次第終了

場所:郷土資料館 常設展示室(春日部市粕壁東3-2-15教育センター内)

対象:どなたでも(大人の方も歓迎します)

費用:無料

定員:限定100個(材料がなくなり次第終了)

その他:コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク着用等をお願いしております。

【予告】「ほるたま展inララガーデン春日部」を開催します

埼玉県埋蔵文化財調査事業団と共催で「ほるたま展inララガーデン春日部」を開催します。

春日部市からは、今年3月にめでたく国の史跡に指定されました神明貝塚の展示を行います。この度初公開となる資料も展示する予定です。

埼玉県埋蔵文化財調査事業団からは、春日部市の遺跡から発掘されたものということで、豊春地区の花積貝塚、粕壁地区の八木崎遺跡(春日部高校)の発掘調査でみつかった土器などを久しぶりに展示する予定です。

新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されるところではありますが、お買い物でお立ち寄りの際には、「密」を避けご覧になっていただければと思います。

【日時】令和2年7月22日(水)~25日(土)(全日とも10時から、水~金は16時30分、土は16時まで)

【場所】ララガーデン春日部1階 催事スペース(リブロ前)