ほごログ

♪今日は楽しい雛祭り~春日部と雛人形

春日部界隈で雛人形というと、人形の生産地の岩槻や越谷に話題が集まりがちですが、実は古くから春日部も雛人形に浅からぬ縁があるのです。

3月3日は桃の節句、雛祭り。女子の成長と幸せを願って、雛人形などを飾ります。戦前の調査記録『郷土の研究』(粕壁尋常高等学校編)には、旧暦の桃の節句にあたる4月3日に広く雛祭り行事が行われていたことが記録されています。『郷土の研究』によれば、昭和7年ころの雛祭りは次のような内容でした。

・3月28日頃から雛段を設け、分相応に雛を飾り、桃の花等を供える。

・供え物は、草餅、紅白の菱餅、アラレ、白酒など。ほかに、赤飯、五目飯、けんちんうどん等も馳走する。

・初節句には、親類近所の子供たちを呼び、馳走し、親元からは親王様・内裏様などの雛、親戚にも簡単な雛をお祝いとしてもらい、返礼として草餅・赤飯を贈る。

・初節句のほかは、家内だけで雛祭りのお祝いをする。

・4月5日に雛段をばらし、雛の箱には虫除けに草餅を入れてしまう。

以上は、昭和7年ごろの粕壁の町場の雛祭りで、農村や現在とは多少様子が違うのかもしれません。郷土資料館でも、季節展示で様々な手作りお雛様を飾っています。

ところで、伝統的な雛人形って、何でできているか知っていますか?

その答えが今回の本題の「雛人形と春日部の浅からぬ縁」と関係します。

ものにもよりますが、雛人形の頭や手足は、桐塑(とうそ)と呼ばれる練り物でできているものが多いそうです。この桐塑は、桐のおが屑と正麩糊(しょうふのり)を練ってつくります。弾性と粘着性があり、可塑性に優れ、乾燥すると木材同様に彫刻ができることから、細かい造形表現を可能にする素材として使われました。桐塑でできた人形は、整形したあと、胡粉(ごふん)が塗られ、和紙や布が貼られるものあるため、桐塑の生地面がみえなくなっています。

実はこの桐塑の原料の「桐のおが屑」こそ、春日部の地場産業の桐箪笥・桐小箱の製造過程で生じたもので、雛人形制作が盛んな岩槻や越谷の人形職人は、桐箪笥・桐小箱職人が出したおが屑を活用し、桐塑に加工して人形を生産しているのです。現代風にいえば、産業廃棄物を再利用する究極のリサイクルといったところでしょうか。

郷土資料館にも「桐のおが屑」がありましたので、参考まで少々ピンボケの写真を載せておきます。

また、桐小箱は、雛人形を収納する箱としても用いられました。

もちろん、岩槻や越谷でも桐工芸産業は盛んでしたが、近隣の様々な地場産業が絡み合いながら、伝統的な地場産業が今も息づいていることがわかります。春日部近隣の雛人形は、もしかすると、人形の頭や手足、収納の箱などは春日部由来かもしれません。

国土地理院の地図の利用

歴史のことを調べる際に、地理情報はとても重要です。

最近では、インターネット上の地図も非常に使いやすくなっており、日本のみならず、世界中の詳細な地図を簡単に見ることができます。

ところで、昨年12月に、国土地理院の地図の利用手続きが改正されました。

国土地理院の地図の利用手続(国土地理院サイト)

主な改正点は「申請不要となる範囲の拡大」、「承認基準の見直し」です。特に申請不要となる範囲の拡大により、書籍やパンフレット、ウェブサイトへの地図の挿入が、出典を明示することのみで可能になりました。

国土地理院の地図は、インターネット上では地理院地図から利用できます。また、地理空間情報ライブラリーには、様々な地理空間情報がまとめられています。

地図を見ながら、さまざまな歴史上のできごとに思いをはせてみませんか。

【お知らせ】3月のイベントは中止します

春日部市郷土資料館では、新型コロナウイルスの感染防止のため、3月に予定されていた、以下の各種イベントを中止することになりました。

・3月1日(日) 古文書勉強会 中止(今後の予定については参加者の方に書面で通知します)

・3月14日(土)・28日(土) 古文書講座(初級・中級) 延期(今後の予定については参加者の方に書面で通知します)

・3月21日(土) ミュージアムトーク 中止

・3月22日(日) 体験ワークショップ 中止

楽しみにされていた方や関係者の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

南桜井小学校「伝統芸能クラブ」発表会

2月18日(火)、南桜井小学校ではクラブ活動の成果を発表する”クラブ発表会”が行われました。

4月から伝統芸能クラブでは、県指定無形民俗文化財『西金野井の獅子舞』を伝承する西金野井獅子舞保存会の皆さまの指導により、夏季の地元神社の祭礼や地域のお祭り、そして市主催の民俗芸能公開事業など、様々な機会で地域の宝である獅子舞に一生懸命、取り組んでいただきました。

4年生4名、5年生7名、そして6年生6名の総勢17名で獅子舞の舞手、巫女役、そしてお囃子の笛役と、3つの役割をこなしていただきました。

▲三匹獅子による力強い「芝舞」。西金野井の獅子舞で最も基本的な舞。

5年生を中心に堂々とした獅子舞が披露されました。

▲太夫獅子が模造刀を携え、地域の家内安全・五穀豊穣を祈願する「辻きり」。

舞の所作と共に由縁を理解した上で舞ってくれました。

お囃子の笛役も子供たちだけで2曲をとおして吹くことができるようになり、保存会会長さんも目を細めて見守ってくれました。

当日は来年度にクラブ活動に新たに加わる3年生が中心に見学され、真剣な表情で先輩たちの舞に見入ってくれました。引き続き、多くの児童が参加されること、期待しております。

保存会の皆さま、そして校長先生、教頭先生、顧問の先生、地域の舞の後継者養成に取り組んでいただき、ありがとうございます!

【くらしのうつりかわり展】手回し洗濯機

現在開催中の「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」に展示している「手回し洗濯機」は、昭和32年(1957)ごろ、群馬県の林製作所から発売された「カモメホーム洗濯機」です。

使い方は、球体の洗濯槽部分に、乾いたままの衣類などをつめ、洗剤を溶かした熱湯を注ぎ、ゴムパッキンがついているふたを閉めます。ふたにより洗濯槽内部は密閉され、ハンドルを回転させると、内部に残った空気の気圧が高まって、圧力で衣類の汚れを落とします。すすぎは、お湯を入れ替えて回転させたそうです。

この仕組みは、群馬県の高月照雄さんという方が発明したものです。

ふたを開けるときにポンと音がするので「ポン洗濯機」とか、ソ連の人工衛星「スプートニク1号」に似ていたので「スプートニク型」と呼ばれていました。

林製作所の「カモメホーム洗濯機」は、同じ時期に発売が開始された電気洗濯機に押され、残念ながら昭和38年(1963)には生産を中止しました。しかし、同様の仕組みを利用した手回し洗濯機は、現在でも販売されており、電気を使わずきれいに汚れが落ちるエコな洗濯機として注目されています。

さて資料館では、3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しております。昔の懐かしい道具や写真を展示し、小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。

ぜひ遊びにいらしてください。

(参考)

(PDF) 板橋春夫「いせさきフロンティア27【 高月照雄 】~魔法のような球体洗濯機の発明者~」『伊勢崎佐波地区景気動向調査NO.33』伊勢崎商工会議所・アイオー信用金庫

豊富郷土資料館のブログ(山梨県中央市)「球形手回し洗濯機について」

手回し洗濯機「カモメホーム洗濯機」

「KAMOME HOME WASHER」のロゴ

洗濯機の内部

底の刻印

郷土資料館体験ワークショップを開催しました♪

令和2年2月15日(土)、郷土資料館展示室で「体験ワークショップ からくり屏風を作ろう!」が開催されました。

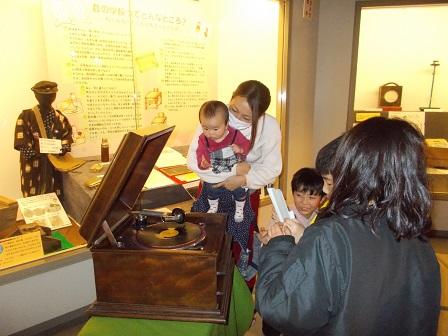

春日部の伝説をもとにした紙芝居や、蓄音機によるレコード鑑賞を楽しんだあと、昔のおもちゃ「からくり屏風」を作りました。

裏と表の2面しかないように見えるのに、4種類の絵柄が出てくる不思議な屏風に、参加した子供たちは大変喜んでいました。

ワークショップは、小学生までを対象とした、昔の遊びを気軽に体験できるイベントです。事前申込み不要、当日の飛び込みも大歓迎です。

次回ワークショップは、令和2年3月22日(日)に「ぴょんぴょんカエル」や「紙てっぽう」を作ります。ご参加をお待ちしています。

幸松小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

令和2年2月12日(水)に幸松小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました。

時代とともに少しずつ変わっていった春日部のくらしについて、学芸員から説明を聞きました。

説明の後の自由時間には郷土資料館を自由に見学しました。

古い地図や粕壁宿の模型を見たりして、昔の春日部を想像できたようです。

郷土資料館では、3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

初午

お客様から「初午(はつうま)」のお問合せを頂きました。令和2年(2020)は、2月9日(日)が初午になります。

日本の暦(こよみ)では、年だけでなく、日々にも十二支が割り当てられています。そして、2月の最初の午(うま)の日を初午と呼び、主に稲荷神社でお祭りをします。

なぜ、1月の最初の午の日ではなく、2月なのかは、諸説ありますが、『庄和町史編さん史料12 民俗II』によれば、京都府の伏見稲荷神社の祭神がその山上に降臨したのが和銅4年(711)の2月11日で、この日が午の日であったとの伝えがあるとのことです。旧暦にあわせ、3月の最初の午の日を初午とするところもあります。

ともあれ、この時期が、ちょうど農作業をはじめる前のころにあたるため、豊作の祈願などが行われ、粗くおろした大根と大豆を煮た「スミツカリ」という料理を「ツトッコ」と呼ばれるわら包みにいれて、稲荷神社や各戸の屋敷神に供えたり、甘酒を作ったりします。

また、初午の日には、お風呂をたいたり、お茶をわかしたりしない、火事になるから仕事をしないなどの言い伝え(禁忌・きんき)もあるそうです。

資料館に展示している旧陣屋町内会から頂いた陣屋稲荷の狐たち

市民の皆さんと館蔵の古文書を読んでいます

令和2年2月2日(日)古文書勉強会を開催しました。前回に引き続き、嘉永2年(1849)の御鹿狩の勢子人足として動員された神間村の記録「小金原御鹿狩ニ付手控帳」を、21名の市民の方たちと講読しました。

今回は、神間村から動員された勢子人足が帰村した後、村内の「愛宕山」にお神酒を奉納し、「念相院」という寺院で「お時」(御斎)をしたという記事などを講読しました。

「小金原御鹿狩ニ付手控帳」は、いよいよ次回に読み終わりそうです。古文書勉強会のこれまでの成果はこちらからさかのぼって御覧になれます。

なお、次回は3月1日(日)14時~となります。

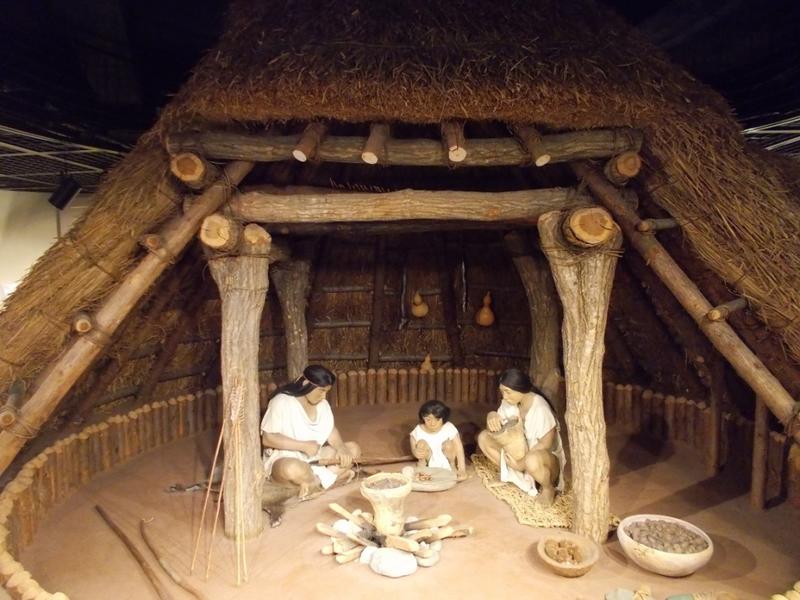

【常設展】竪穴式住居の魚たち

郷土資料館の竪穴式住居の模型の中には、サケ、クロダイ、スズキ、ウナギを燻製にした様子の模型を展示しています。

竪穴式住居の模型は、花積貝塚の発掘調査で発見された縄文時代中期の住居跡をモデルにしています。

クロダイとスズキ、ウナギは、実際に花積貝塚から骨が出土しており、縄文の人も食べていたと考えられます。

残念ながら花積貝塚では、サケの骨は出土していません。これは、サケの骨が、非常に小さく砕けてしまうことが理由のようです。しかしながら東北地方や信州・北陸地方、また東京都の遺跡では、サケの歯や骨が大量に見つかっていますので、花積貝塚でも食べていた可能性は十分にあります。

ところで、サケは回遊魚で、産卵期に川を上ってきます。ウナギも海で生まれ回遊した後、川をさかのぼります。クロダイやスズキ(*)は、河口など、塩分が弱い水域でも生活できますが、基本的には海に生息します。

つまり、花積貝塚に暮らした縄文の人は、川でとれる魚、海でとれる魚の両方を食べていました。模型の竪穴式住居が営まれた縄文時代中期は、比較的寒く、縄文時代前期に奥東京湾を形成した海は現在の春日部市域よりも南に下がっていたと考えられます。花積貝塚で暮らした縄文の人たちは、食料を手に入れるために、様々な漁場へ出かけていたのでしょう。

*スズキは河川の淡水域まで遡上する個体もいます。(2020年2月7日追記)

竪穴式住居模型の魚(上からスズキ、クロダイ、ウナギ)

江戸川小中学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

令和2年1月28日(火)に江戸川小中学校第3学年が、郷土資料館を見学しました。

暮らしのうつりかわりについての説明を聞いた後、自由時間には郷土資料館を自由に見学しました。

昔の電話や遊び道具を実際に触れて、記憶に残る見学になってくれたでしょうか

郷土資料館では、3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

郷土資料館体験ワークショップを開催しました♪

春日部の伝説をもとにした紙芝居や、蓄音機によるレコード鑑賞を楽しんだあと、

昔のおもちゃ「パタパタ(板がえし)」を作りました。

一番上の板をひっくり返すと、下の板も順番に”パタ♪パタ♪パタ♪”と

音をたてながら ひっくり返るのを、何度も楽しんでいました。

ワークショップは、小学生までを対象とした、昔の遊びを気軽に体験できる

イベントです。事前申込み不要、当日の飛び込みも大歓迎です。

※次回ワークショップは、令和2年2月15日(土)に「からくり屏風」を作ります。

ご参加をお待ちしています♪

小渕小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

資料館に展示してある、少し前に家庭や学校などで使われていたものを見ながら

それぞれの道具の説明を聞きました。

説明を受けた後は千歯こき体験や、実際に昔のものに触れて体験です。

初めて触れる ”そろばん” 使い方はわかるかな?

かすかべ弁?「さっぱりわからない!!」と言いながら一生懸命考えていました。

郷土資料館では、3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

小金原御鹿狩の古文書を読んでいます。ついでに参考史料も紹介

今回読んだ部分は、いよいよ御鹿狩の当日の場面でした。神間村の人足たちは「さんきらへばら」(山帰来・サルトリイバラ)の生い茂る山に入り、御狩場の左手の「なら山」に待機しましたが、場所が悪く「御天之方」(将軍家慶)の姿は全く見えなかったと記しています。狩りの始まりを告げる鉄砲の合図で勢子たちが持ち場を引き取った後、神間村の人足は「御天之方」へ赴き、狩りや将軍家慶の姿を拝見したようです。遠目ではありますが、将軍の姿を直接見る特別な機会になったようです。

ところで、当日も参加者の方からも紹介がありましたが、小金原御鹿狩の関連史料は数多くあり、そのうちの一部は史料所蔵機関のホームページで閲覧することができます。以下、わずかですが参考となる史料を紹介しておきます。

①「小金原御鹿狩絵図」(船橋西図書館所蔵)*当日紹介されたものです。寛政7年(1795)の御鹿狩を描いたもの。

②「〔小金原御鹿狩図〕」(船橋西図書館所蔵)*当日紹介したものです。嘉永2年(1849)の御鹿狩に伴い「御締」となった地域を示した絵図です。このほか船橋西図書館のサイトでは様々な御鹿狩の絵図や史料をご覧いただけます。

③「小金野御鹿狩御用留」(東京国立博物館所蔵)*御鹿狩の準備のため代官斎藤嘉兵衛の手代中村条助が「御鹿狩御用出役」を勤めたときの御用留。御鹿狩のため獲物を生け捕りするなど、下館や真壁周辺の村々で準備が進められる様子がうかがえます。

④「小金野御鹿狩記」(国立公文書館所蔵) *藤原政脩なる人物による嘉永2年の御鹿狩の記録(のち内務省により書写されたもの)。鹿狩の過程を描いた記録。供奉した大名・旗本の名や人数などが詳しく記録されるほか、彩色の挿絵もあります。

このほかにも、享保年間、寛政年間の御鹿狩の記録・絵図も含めると、インターネット上で公開されているものだけでも、枚挙にいとまがありません。

神間村の「小金原御鹿狩ニ付手控帳」は、解釈しづらい箇所もありますが、こうした関連史料を調べることで、史料の解釈が深まるかもしれませんね。個人的には②や④が役立つのかなと思います。

「小金原御鹿狩ニ付手控帳」は、未だ読み終わりませんが、古文書勉強会のこれまでの成果はこちらからさかのぼって御覧になれます。

なお、次回は2月2日(日)14時~、次々回は3月1日(日)14時~となります。

【銚子口の獅子舞】新春の舞が公開されました

年末の第9回民俗芸能公開事業でも出演いただいた『銚子口獅子舞保存会』の皆さまは、年末年始も練習を重ね、特に二人の女子高校生、そして3年前に約70年ぶりに復活させた演目”宇津女(うづめ)の舞”の熟成に取り組まれました!

▲高校2年生の神谷さんによる「小獅子の舞」。獅子役は昨秋のデビューながら堂々とした落ち着いた舞を披露してくれました。

▲”中獅子の舞”から新たに”さんぎりの舞”に取り組まれた高校2年生の日向さん。小気味よくリズミカルな舞を皆さんに披露してくれました。

▲新春の舞にふさわしく桜花を太夫獅子が携える”宇津女の舞”。復活してから3年目の舞は徐々に地域でも浸透してきました。

市内で唯一、1月に公開される民俗芸能ですが、7月、10月と、年間3回、銚子口の獅子舞では異なる演目が舞われます。

また、4月から本格的に各団体さんも始動してまいります。この令和2年も形なき文化遺産の応援、よろしくお願いします。

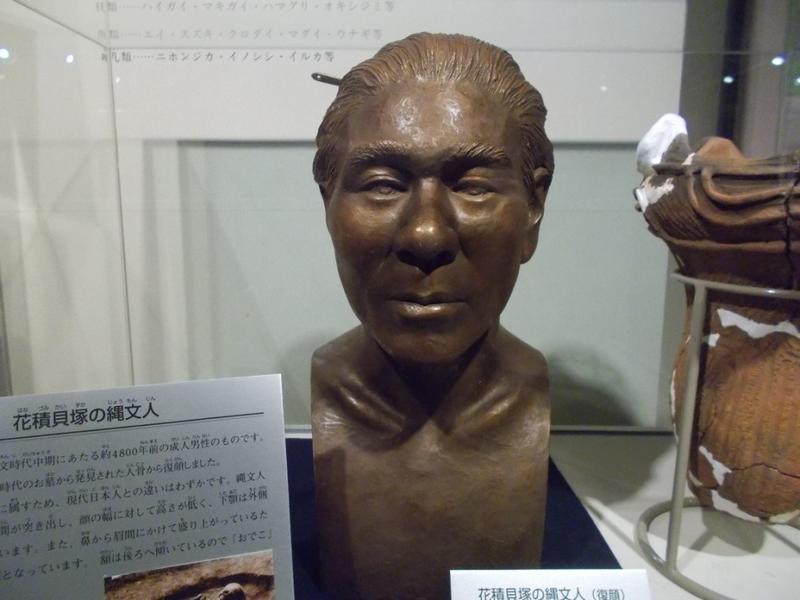

【常設展】花積貝塚の縄文人(復顔模型)

昭和43年(1968)、花積貝塚で、今から約4800年前の縄文時代中期の人骨が発見されました。

頭蓋骨から、その人が生きていた時の顔の様子を復元する作業を、復顔(ふくがん)といい、郷土資料館では、この人骨の頭蓋骨をもとに復顔した縄文人の顔の模型を展示しています。

花積貝塚の縄文人を含め、縄文人の顔は、現代人と比べて次のような特徴があります。

・頭の形が正方形に近い。(顔の幅が広い)

・眉間が突出し、ほりが深い。

・目が大きく丸い。

・口元はひきしまった印象がある。

模型では見えませんが、口元のひきしまった印象は、歯のかみ合わせに違いがあることによります。現代の日本人のほとんどが、上の歯が下の歯の前に下がる鋏状咬合(きょうじょうこうごう)であるのに対し、縄文人は、上の歯と下の歯が同じ位置でかみ合わさる鉗子状咬合(かんしじょうこうごう)になっています。

郷土資料館では、西親野井地区の神明貝塚で発見された縄文時代後期の頭蓋骨を、内牧地区の坊荒句遺跡で発見された江戸時代の頭蓋骨と並べて展示しています。これらをくらべてみると頭蓋骨からも、顔に現れる特徴の違いがよくわかります。

花積貝塚の縄文人

宮川小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

展示物を見ながら説明を聞き、いつもの授業とは違う体験をしました

実際に学校で使われていた椅子に座って昔の教科書を読んだり

白黒テレビを見たりと、楽しみながら学ぶことができたようです

郷土資料館では、3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

春日部市内の道しるべ

今回は、そんなレファレンスの一コマから、市内の道しるべについて紹介したいと思います。

市内の道しるべについては、『埼葛の道しるべ』(1996年刊)という図書が参考になります。同書は、埼葛地区文化財担当者会という広域行政団体が調査・編集した報告書で、春日部市(旧春日部市・旧庄和町)をはじめ、埼葛地区の道しるべを悉皆調査し、様々な角度から分析しています

当時の調査によれば、市内には72基の道しるべがあるとされています。残念ながら発行部数も少なく、同書の入手は困難を極めています。そこで、同書から市内の道しるべ一覧(みちしるべ.pdf)を示しておきたいと思います。なお、現在は、その後の精緻な調査もあり、市内の道しるべは2基発見され、74基を数え、ここで掲載した道しるべ一覧は、今後も修正・訂正の余地があります。

市内の道しるべとして著名なのは、日光道中に建てられたものです。現在も春日部大通り(旧日光道中)に建てられているものや、郷土資料館で展示しているものもあります。また、小渕の追分にある宝永6年(1709)銘の道しるべは、市内最古であることが知られています。

道しるべの行き先をみると、日光や江戸といった日光道中ゆかりのものや、当時の城下町である関宿・岩槻や、古刹慈恩寺までの指標となったものが多くありますが、一方で、金野井(かなのい)、宝珠花(ほうしゅばな)など江戸川の湊として賑わった河岸や、備後(びんご)など渡船場を行き先にするもの、四国八十八か所を模して行われた庄内領新四国八十八か所の順路を示すものなど、地域色豊かな道しるべも散見されます。

道しるべというと、行き先を示した割と目立つ石塔を想像しがちですが、実は庚申塔等の石造物を兼ねているものが多いことも特徴です(併用道標)。また、江戸時代には多くあったであろう木製の榜示や道しるべは、朽ち果ててしまったと考えられます。路傍の石造物をじっくりみると、新発見の道しるべもまだあるかもしれません。お気づきのことがあれば、ぜひご教示ください。

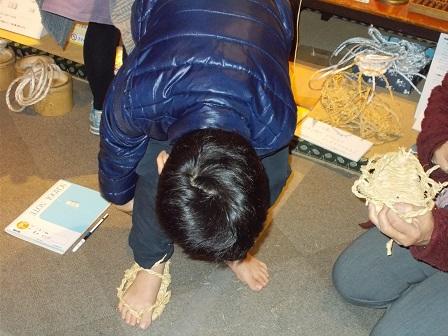

中野小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

明治時代から現代までの生活の推移を、実物や写真を見て学びました

実際に、千歯こきを使い脱穀体験をしたり

素足に ”わらじ” を履いて歩く児童もいました

ちなみに感想は「痛い!痛い!」でした

1時間以上、郷土資料館を見学してくれました♪

郷土資料館では、3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

【常設展】竪穴式住居模型を作っている木材

さて今回は、模型に使われている木材の木の種類についてご紹介します。資料館の竪穴式住居の模型の木材は、すべて本物の植物を加工して使っています。

まず、中央で屋根を支えている4本の柱とそれを横につないでいる梁(はり)の部分は、コナラを使っています。棟(むね)という、住居の穴の外側から斜めに建てられている材木はスギです。その棟をマス目になるように横につないでいる横材はクリで、この棟と横材の上に屋根になるカヤがのせられています。

コナラやスギ、クリの木材は、縄文時代の遺跡からも炭化した状態で発見されることの多い木です。

木材の違いは樹皮の様子で簡単に見分けられます。ご来館いただいた際は、ぜひご確認ください。